|

|

|

|

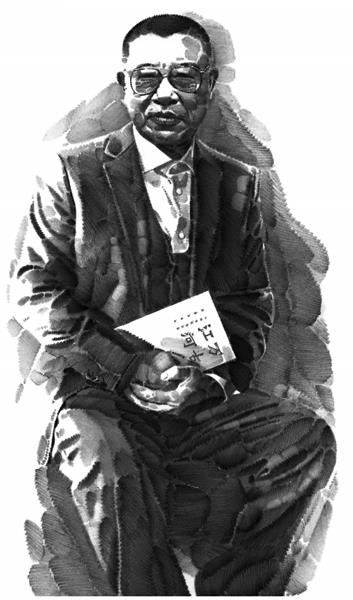

流离,是许倬云一生的写照。

1930年9月,他出生于江苏无锡的世家大族。

许倬云是双胞胎中的哥哥,弟弟身体健康,而他先天肌肉萎缩。

当别的同龄人在街巷你追我赶时,许倬云只能坐在家中,活动范围最多到家门口。他没有朋友,也无法上学。

7岁之后,许倬云开始拄拐前行。

没有办法去学校上学,许倬云就在家中读书。他读的第一篇文章,是父亲教他的《史记·项羽本纪》。

许倬云偏爱各种中外人物传记,在那些文字中,他感到身心逐渐明朗。书房即学校,父亲读什么书,他就跟随阅读,孤独感自然消解。

“当时我非常偏科,文史够用,数理没有基础。几个老师就给我指定一些书看,包括钱穆先生的《国史大纲》等,这类书对我产生了很大的作用。”

许倬云的童年时期,正赶上日军入侵中国,那种伤害,深入他的骨血。

他的父亲负责供应军粮民食,所以不能离前线太远。

年仅7岁的许倬云跟着父亲四处奔波,常常向百姓借铺盖睡觉。他离百姓的生活很近,贫苦农民如何劳作,孩童如何在田地里抓虫子,他都知道。

抗战期间,军民一家,前线的士兵撤退到农村,乡民们一句闲话不说,有多少粮食拿出来一起吃,没有粮食就一起挨饿。

在晚年回忆起那段抗战岁月时,他哽咽着说:“我知道中国不会亡,中国不可能亡。”

1948年年底,18岁的许倬云跟随父母迁往中国台湾。

刚到台湾的时候,生活非常艰苦,许倬云清楚地记得饿肚子的感受。

在异乡,他的身份是流亡学生,好在他的求学道路顺畅无阻,很快,他就在学界崭露头角。

他终日与轮椅为伴,身边却贵人不断。

许倬云进入台南二中读高三半年后,考入台湾大学,最初读的是外语系。

开学3周后,校长傅斯年找到许倬云说:“你应该读历史系,将来可以帮我的忙。”

听从傅斯年先生的建议,许倬云走上了学习历史学的道路,一直读到研究生毕业。

他研读古书,从《诗经》《左传》到“三礼”“四史”,师从李济、沈刚伯、凌纯声、芮逸夫……这些学界大家让他接触到不同的学派与思想,帮他打下了扎实的历史学功底。

师长们格外照顾许倬云。继任校长钱思亮知道他总是在学术讨论中滔滔不绝,稍显心高气傲。有一次,讨论会结束后,钱思亮语重心长地对他说:“即使你的意见是大家最后得出的结论,你也必须等一半以上的人各抒己见后,再说出自己的意见。这样,于人于己,都有讨论的机会。”后来,许倬云回忆时表示,钱校长的这番话,让他终身受益。

在毕业典礼上,钱思亮心疼许倬云身体残疾行动不便,就关照他提前上台接受毕业证书的颁发。

许倬云在台湾大学读研究生的第二年,考了第一名,有机会获得“李国钦奖学金”,获奖者可以拿着奖学金赴美国留学。

遗憾的是,李国钦奖学金的要求中有一条是,身心健全者,才得以获得奖学金。

许倬云自然无法获得这笔奖学金。得知消息后的钱思亮爱才心切,内心愤懑不平,多次安慰许倬云,还亲自恳求胡适出面帮忙。

胡适4次前往纽约拜访华侨徐铭信先生,希望他能捐奖学金给许倬云。

1957年,27岁的许倬云在胡适等人的帮助下,终于得以前往芝加哥大学攻读历史学博士学位。

在台湾的基隆码头,许倬云与母亲含泪分别。

儿子身体残疾,却要离开自己,远渡求学,母亲万般不舍,她在儿子的行囊里装了针线与牵挂。

这是儿行千里母担忧的离别,母亲对他哭诉道:“你一定要平安,照顾好自己,学成后一定要回来。”

少年意气,漂泊异乡,许倬云来到芝加哥大学后,进入东方研究所。

在那里,他接触到了不同的文化,与各国的同学、老师交流学术,将历史学、社会学、经济学等知识融会贯通,渐渐形成较为完整的理论体系。

在芝加哥大学读书时,许倬云从朋友的书架上取了一本加缪的书,花了一夜工夫读完:当西西弗再次站起来,举步向山下走去时,他几乎已经与神平等,至少他在向神挑战。

《西西弗的神话》中的这个片段,让许倬云在被病痛折磨时,寻求到精神上的莫大安慰。

他从自己残疾的身体上得到一则经验:凡事不能松一口气,看东西要看它本身的意义,而不是浮在表面;想东西要想彻底,而不是飘过去。

很快,32岁的许倬云获得芝加哥大学的人文科学博士学位,当地很多大学向他伸来橄榄枝,他全部拒绝。

他记得5年前母亲在基隆码头的叮嘱,记得自己答应过老师傅斯年,要回台大帮忙。

1962年3月2日,许倬云回到台湾当日,正是胡适出殡之时。

许倬云悲痛万分,他想送胡适最后一程,却因自身腿脚不便无法爬山,只能送到山下。

昔日贵人的最后一面,他没有见到,内心倍感遗憾。

许倬云决定将学问做真做好,定要对得起胡适的恩情。1964年,他担任了台湾大学历史系主任。

归来的许倬云,将自己的一腔热血献给了学术,他还和朋友创办《思与言》杂志,想要尽一点知识分子的责任,“替中国找一条路”。

彼时的许倬云,像极了当年的胡适,在高等学府为学生教授专业知识的同时,不忘在社会领域争民主、论自由。

时局动荡,父母整日里为这个知识分子儿子提心吊胆,希望许倬云赶紧成家,去乡下随便找个女人回来,能生孩子管家就行。

许倬云很生气:“我为什么那样就行了!”

对于爱情与婚姻,他有如同对待自己的学问一样的坚持,“必定有一个女孩子,能识人于牝牡骊黄之外,就像伯乐识马。她看得见另一边的我,不是外面的我,而我也看得见她”。

许倬云在等待那个与他有精神共鸣的女孩,她就是孙曼丽,曾是他的学生。

许倬云是历史系主任,那时,其他同学都怕他,只有孙曼丽不怕。

孙曼丽长相姣好,家境殷实,有很多年轻男孩追求,她却唯独欣赏许倬云。她欣赏他不认输的个性,“他很有才华,而且从不认为自己身体不方便就必须妥协”。

两人志趣相投,他们互相吸引,靠近,结合。

1969年2月9日,两人结婚。孙曼丽的同学感到讶异:“你怎么敢和他结婚?”

孙曼丽回答:“没什么不敢的。”这句话成为她毕生的信条。

不久后,两人有了自己的小孩。1970年,他们远渡重洋到了美国匹兹堡。

婚前,她仰慕他的才华;婚后,她照料他的生活,保护他的天真,帮他的书取名。

许倬云如此形容妻子:“她是我一辈子的福气。”

前半生是许倬云教孙曼丽,她很服他;后半生是孙曼丽照顾许倬云,他很服她。

孙曼丽曾这样描述与丈夫的相伴:“他追求完美,但从不认为他身体的不完美影响到他自身的完美。我跟他在一起时,从来没有把他当作一个身体有缺陷的人,我们上街买菜,都牵着手走路。”

在大学授课之余,许倬云从未停下过手中的笔,著作不断,《心路历程》《万古江河》《中国古代社会史论》……

“在他身边,除了和他讨论具体的学术问题,还能够见到他眼神里逼人的锋芒,平时更多感受到的是他浑身那种发乎自然的平等和关爱。”

许倬云的一身学问,值得我们反复咀嚼,他也将自己的学识传授给了学生。

1984年,32岁的王小波远赴妻子李银河就读的匹兹堡大学求学,并通过李银河结识了许倬云。最终,许倬云成为王小波的导师。

两人的关系,亦师亦友。

当时的王小波已经完成中篇小说《黄金时代》的初稿,看完稿子的许倬云,给出了关键性建议:“文字是矿砂,还是铁坯?是绸缎,还是利剑?全看有没有炼字的功夫。文章要干干净净,而你的文字写得太松、太浪费了。”

这个建议,给了王小波很大的帮助,他再次修改《黄金时代》。最后的文字非常精练,腔调戏谑而浪漫。

1991年,王小波的中篇小说《黄金时代》出版发行,许倬云以读者的身份,在圈内推荐了这部作品:“我不是作家,我破个例,推荐一本书给你们。”

《黄金时代》获得文学大奖,在《联合报》副刊连载,王小波拿到一笔不菲的奖金,迎来了自己的黄金时代。

许倬云说:“小波钻研的方向不在我的专业领域之内,我却十分感激他的刺激,也十分怀念那些问答中埋伏的机会与对人间的深情。”

只可惜,这“黄金时代”过于短促,1997年4月11日,45岁的王小波因心脏病突发去世。

许倬云帮助王小波,犹如当年钱思亮、胡适帮助许倬云。

1999年,69岁的许倬云从美国匹兹堡大学退休,开始专心写大众史学。

为老百姓写史,是许倬云的初衷,他理解普通人的难处。

罗翔曾说:“尤其难得的是许老先生有一颗爱普通人、为普通人寻求安顿的心。”

许倬云的家国情怀与使命感,存在于他的骨血中,那是那一代知识分子的品格,他靠这安身立命。

历经大风大浪、无数苦难的许倬云,在大众的心目中,是一位饱经沧桑的学者,内心早已波澜不惊。

可就在节目《十三邀》中,当许倬云讲到抗日战争时期的那段经历时,他眼里噙满泪水,声音哽咽,他想到了那段日子国人共患难、共求生的精神。

“满路的人奔走,没有人欺负人、挤着坐船坐车逃难,上车上船时都是推着老弱妇幼先上,自己留在后面。大路上的多少老年人走不动了,给孩子们说,你们走,走!”

句末的“走”字还未落音,老人家已经泣不成声。这是这片土地上的人,骨子里的宽厚与善良。当问到这一生有什么遗憾时,许倬云停顿半晌,忽而,泪水涌满他的双眼:“但悲不见九州同啊。”从战乱时代活下来的他,一直对时代与个体的出路,有着深刻的思考与自省,他是宝藏,也是密码。

许倬云是位心怀天下的学者,他的著作一直在专业学术与大众读物之间保持平衡,他一直在尽着一名知识分子的责任。

他的生命经验与品格精神,总会生发历久弥新的力量。

(云 野摘自微信公众号“最人物”,李 晨图)