|

|

|

|

周星驰,作为一个矛盾的文化符号,对媒体和影迷来说,充满了解构的魅惑。他把无厘头喜剧推向极致,但他的孤僻也挥之不去。人们急于知晓喜剧和悲剧如何在他身上拉锯,如何碰撞出一种独属于周星驰的艺术观,即便这未必是他的创作初衷。

尹天仇回到狭小逼仄的宿舍,透过房间的镜子,变换各个细微的角度,审视着自己黯淡的脸,然后躺在床上,捧起那本著名的《演员的自我修养》。关了灯,天黑下去,又亮起来,龙套演员平凡落寞的一天,就这么无声无息地过去了。这是《喜剧之王》中最令人印象深刻的场景。

《演员的自我修养》,出自俄国的著名戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基。这本书对尹天仇来说,是有如信仰般的存在。电影中,这本书看上去薄薄的,跟个小册子一样。实际上,原著要厚重得多,接近300页。周星驰把它缩减了一下,让道具的意味更加显著。斯坦尼斯拉夫斯基所论述的写实主义表演体系,催生了后来被广泛遵循的表演技巧——体验派。他要求演员把自己融入角色并吃透,在舞台上一以贯之地全情投入表演。

周星驰本人不信斯坦尼斯拉夫斯基,在电影中,他想方设法地证明其体系的失效,将那些堂而皇之的理论纷纷解构和嘲弄了一番。换个角度看,星途多舛的周星驰,对所谓电影正统,有着近乎本能的反抗和不信任。

尹天仇不合时宜的执着,暗合了周星驰曲折而漫长的龙套生涯。影迷们给《喜剧之王》贴上“自传”式标签,并解读为小人物的演员梦和奋斗史,却忽视了周星驰身上暗藏的一点“小玩笑”——解构,反正统,或者说,潜藏着对所谓“电影梦”的自嘲。

1982年,怀着电影梦的周星驰,撺掇好友梁朝伟去报考香港TVB(电视广播有限公司)艺人训练班。阴差阳错下,梁朝伟考上了。当梁朝伟一路风光,成为“无线五虎”之一时,周星驰才等来机会——接替梁朝伟,成为《430穿梭机》这档少儿节目的主持人。

其余时间,周星驰都在跑龙套。尹天仇那样的日子,他过了六七年。在《射雕英雄传》中,他扮演被梅超风一掌打死的囚犯。他认真钻研角色,倒下时“啊啊啊”地叫喊,试图把自己代入被杀死的人。他还向导演提出,能不能让他举手挡一下再死。

1988年,李修贤向周星驰抛来橄榄枝。这一次,周星驰首次拥有了有名有姓的角色。当时,面对李修贤的片酬询价,首次接触电影项目的周星驰不知所措,说:“不要钱也拍。”

周星驰很珍惜这个机会。李修贤是大明星,势头盛,人又好排场。生日时,他在半岛酒店包下整整一个宴会厅,一众大腕出席。小个子的阿星满脸堆笑、左奔右跑,又是招呼宾客,又是递送酒水。

有一次李修贤到了片场,看到周星驰正在拍摄,有些不悦,说了一句:“演戏又不是力气活儿,不是叫你像条狗那么卖力。”

这些经历,这些话语,都被他写进后来的电影剧本里。

周星驰的父母性格不合,常大打出手,后来宣告离婚,3个孩子的抚养权都归母亲凌宝儿。为了养活一家子,凌宝儿打着两份工,生活贫寒困苦。他们住在局促简陋的房子里,就像身处《功夫》里的猪笼城寨。

母亲强势,有些暴躁,时不时对他破口大骂,这在一定程度上养成了他的自卑感和低价值感。但他懂母亲,所以格外孝顺。

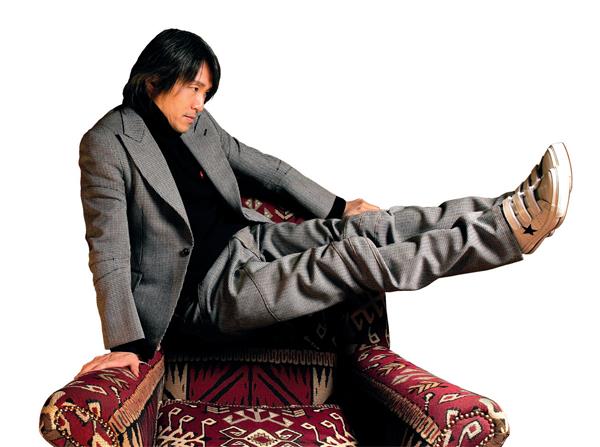

作为家中唯一的男孩,周星驰从小不爱说话。戏里他说话很快,戏外说话却很慢,做决定也很慢。“我属于怕羞的那类人。有的人平时讲话很大声,希望有人注意到他。我不是那样的人,我喜欢听别人讲。”

刘镇伟也说:“他经常被人误会耍大牌,其实他是一个非常害羞的人。拍《大话西游》期间,有一次收工想跟我谈戏,他就偷偷往我酒店房间的门缝塞字条。星仔害怕接触陌生人,所以容易被人误会。”

小时候,周星驰喜欢趴在窗户上,看街上的人和风景。凌宝儿接受媒体采访时说,他不爱出门玩,有时候在窗户边一站就是两个小时。周星驰生活在自己的世界里,沉醉在自己的想象中。

这种敏于思的性格,并没有让舞台上的周星驰变得胆怯内向,相反带来了古灵精怪的创意和表现欲。他说自己对日常生活中好玩的细节非常敏感。内心对笑料的高度敏锐,外在的沉默寡言,在周星驰身上奇妙地结合。

电影《大话西游》海报

从不对外讲述压力的周星驰,并不为自己的性格而感到苦恼。助手田启文说,很多人会觉得周星驰苦闷,其实他很享受这种独自思考的状态。“有些人需要朋友,有些人不需要,这没有什么好坏之分。”

周星驰沉迷于无厘头的艺术表达还有另一种更为原始且粗暴的动力:搏一搏。《盖世豪侠》是周星驰职业生涯的转折点,他和导演李力持一起在其中加入很多笑料。剧中,只有周星驰在肆无忌惮地搞笑,其他人都是循规蹈矩地演。在当时,这是一个很出格的举动,甚至最后一集还迎来了无厘头的大爆发,他和吴镇宇就像烂仔打架一样,什么神功都不讲了。

很多人劝他,最后一集,不要这样搞,观众会讨厌你的。“我那时的想法是,不管观众喜欢还是不喜欢,我都不想在演完之后,听到观众问,《盖世豪侠》是什么呀。”

播过却没人知道,才是最大的可悲。《盖世豪侠》直接把周星驰送上了TVB一线小生之位。

在长达15年的时间里,李力持和周星驰一共合作了13部电影。从某种程度上说,李力持是周星驰的“御用导演”。但这对黄金搭档,其实经历了一次次的较量。

周星驰的侵略性、对抗性,以及专断性,在后来的片场里展露无疑。哪怕面对李力持这位多年的老友,他也丝毫不会退让。在等级森严的香港演艺圈,一个跑了多年龙套的底层演员,一时间风头无两,随之而来的,是他对片场主导权的渴望。

1992年是“周星驰年”,从《审死官》到《漫画威龙》,香港年度15部卖座影片中,他的占了7部,而且前5名都是他的。

周星驰的喜剧形象被人们认可,也从此奠定了他无厘头的表演风格。无厘头,字面意思是没有来由,没有逻辑。如今学界和影迷对无厘头津津乐道,赋予其种种价值,但在当时,这只意味着一种噱头和玩乐,没有人想过用解构主义和后现代主义去阐释。

1992年,周星驰在日记里写道:“我的喜剧形象已被大家认同。对一位演员来说,这已是成功的必备条件,但我认为还不够。因为我觉得自己经常演同一类型的角色,没有什么变化,就好像潮流一样,很快会过时。我希望尝试不同类型的角色。”

1993年,王晶搭档周星驰拍摄了电影《逃学威龙3之龙过鸡年》,春节期间上映,但市场反应冷淡。心灰意冷之际,周星驰和老搭档李力持拍起了《唐伯虎点秋香》,这次,两个人都铆足了劲。

在《唐伯虎点秋香》的片场,周星驰的主导权前所未有地“膨胀”。从现场执行导演到剪片,周星驰都会参与,大家叫他“太上导演”。得益于这种掌控,在当时,《唐伯虎点秋香》成了周星驰完成度最高的作品。

在首次挂名导演的《国产凌凌漆》中,周星驰放弃一些过分的癫狂,融入黑色幽默,整个格调和气象也深沉了一些。周星驰想要改变那个被固化的傻乎乎的喜剧形象。

这个矛盾在于,人们只记得他的形象,却不记得他的电影,所以周星驰想成为真正的喜剧作者。

李力持说,周星驰很反感他的电影被称为“无厘头”,这个词让人联想到的是“无脑、不花心思”。其实他们在拍片过程中,经常为喜剧效果费尽心思。周星驰更偏向于将他的作品称为悲喜剧,因为他总是关注小人物在生存压力面前的尴尬和窘迫。

抱着这种雄心,1994年7、8月间,《大话西游》在宁夏开拍。这是个很大胆的尝试。“我想搞一个戏剧,几乎不是喜剧,也没有特别想搞笑。”但观众还是将其当喜剧片来看,他后知后觉,搞笑,是自己潜意识里的。

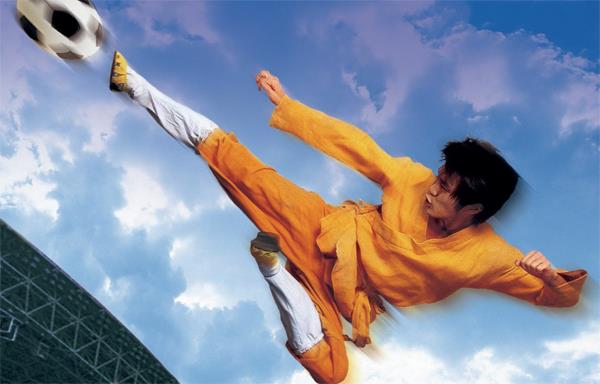

电影《少林足球》剧照

当然,更糟糕的是,这部“魔改”《西游记》的爱情喜剧,迎来了周星驰喜剧生涯的滑铁卢。

有意思的是,随着互联网的兴起,《大话西游》在年轻人中形成了解构狂欢。直到今天,它俨然成了一个文化符号。这让周星驰始料未及,但这都是后话了。

1996年成立星辉公司后,周星驰和李力持都觉得,他们长大了,不能再拍小孩子的玩意儿了。星辉的创业之作《食神》讲述奋斗和成长的故事,这也成了周星驰电影一以贯之的主题。这一主题在《喜剧之王》《少林足球》《功夫》等代表作中得到完美延续。

2000年后,周星驰的电影有了很大的变化:不再是以往香港电影那种粗制滥造的风格,而是展现出精良的制作水平和深刻的创作意识。《功夫》将他的职业生涯推向一个巅峰,与此同时,他也与所谓的无厘头渐行渐远。

偏执成就了周星驰,也让他沦为“孤家寡人”,从“伯乐”李修贤、搭档李力持,再到王晶、吴孟达,这些合作多次的搭档纷纷离他远去。

香港演艺圈是个小圈子,大家低头不见抬头见。但周星驰利益分明,分毫必争。他和王晶都喜爱李小龙,打算一起合作拍《少年李小龙》。一开始,他们商量六四分账,几周后,周星驰提出七三,最后八二,引得王晶大骂,写文讨伐,称周星驰“令我心淡”。伯乐李修贤找他拍戏,他最开始给过友情片酬,后来就不降身价了,李修贤大骂他势利。

周星驰眼里只有电影,没有朋友,也不讲职场尊卑。

毛舜筠说:“周星驰这个人很怪,我们做演员,都想着做好本分就行了,但他不是。我跟他搭戏时,他脾气差得要命,整天要求改剧本,不满意他就发火。”

王晶说,周星驰的沧桑和忧郁是从头至尾的。他似乎把所有的笑容都留在了银幕上,若生活中你想看见他的笑就得先付钱一样。

虽然对于他的人品,人们评价不高,但对于他的才华,却高度认可。有一次,王晶被问及他心中演技最好的男演员时,他顿了顿,说:“周星驰。”

周星驰是媒体公认的最难采访的人,一是难约,二是周星驰不像其他香港艺人那样兢兢业业地配合“媒体老师”。他说话随意,不着边际。助手田启文说,他像武侠小说里的孤独老人。他身上有一个悖论——思维太快,却又不善言辞,因此给外界一种难以沟通的感觉。在片场,他是最沉默的,因为在想戏;他也可能是最暴躁的,因为时常有工作人员达不到他的要求。

《少林足球》给周星驰带来巨大的成功,也带来无数“众叛亲离”的传闻;《功夫》引发同等程度的矛盾——与投资方产生纠纷,田启文出走,与洪金宝吵架,还有吴孟达远去。

拍完《功夫》这一年,周星驰才40岁出头。就影视创作而言,《功夫》的导演技法、类型糅合和主题表达,不仅是周星驰个人的巅峰,也将香港功夫片推向一个高峰;对一个导演来说,这个年龄正是创作的当打之年,个人的黄金时代。但电影之外,成人世界已经向他展开一张复杂的、冰冷的网。那些年里,周星驰以令人难以置信的速度老去,他的脸庞越加瘦削、眼神越加深邃、头发越加花白。

矛盾的是,越是如此,他的电影却越显纯真,越有少年气。《功夫》的故事,始于主角阿星那个荒唐的、不着边际的梦,那本武林秘籍外人一看就是江湖骗术,但他信了:我不入地狱,谁入地狱。尽管这份纯真一度丧失,一度远去,但在电影结尾的画面里,他依然是那个孩子。

这份孩子气和少年心,是周星驰给香港影史留下的最宝贵的财富。但我们都知道,这种童真,远不是它本来的面目。那是一种失而复得,一种跨越无情岁月的回望,带着一层残酷易碎的滤镜,就像他手里那个破碎的彩色棒棒糖一样。

作为电影工作者的周星驰,也许自此老去——毕竟,其后的作品,无论是《西游降魔篇》还是《新喜剧之王》,都透露出一种力不从心之感。阿星永远停在了少年时代,被胶卷定格成了永恒。

(听 白摘自《看世界》2024年第24期,本刊节选)