|

|

|

|

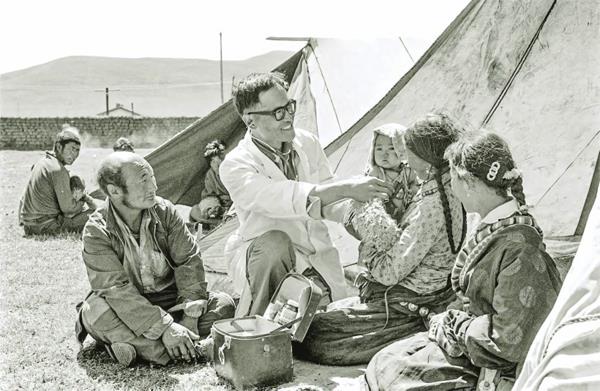

王万青(前排右一)为藏族群众看病 曹义成/摄

2024年10月21日,复旦大学上海医学院发文称:“情系藏族同胞的草原上的‘好曼巴’,上医杰出校友王万青同志,于2024年10月14日因病不幸逝世,享年80岁。尊重王万青同志生前遗愿,丧事一切从简,他的骨灰撒在了自己奋斗一生的玛曲大草原上。”

“曼巴”,藏语意为“医生”。王万青是甘肃省甘南藏族自治州玛曲县人民医院原外科主任。尽管他生前立下“不举行葬礼,一切从简”的遗嘱,但仍有数千名干部群众自发前来吊唁。这些人中,有王万青生前的亲朋、同事,更多的则是他医治过的患者。

坚守草原半个多世纪,王万青以医者的仁心,牵起汉藏情缘,书写了一段感人至深的民族团结佳话。

从东海之滨的上海,到被誉为“天下黄河第一弯”的玛曲草原,有2200多公里。

1968年,24岁的王万青从上海第一医学院(今复旦大学上海医学院)医学系毕业后,在志愿表上郑重地写下誓言:“祖国的需要就是我的志愿,到最艰苦的地方去。”

就这样,从未到过大西北,更从没有来过高原的王万青离开了繁华的大城市,只身从上海市来到甘肃省甘南藏族自治州。他和来自全国各地的30多名医学专业毕业生,为散居在4.5万平方公里土地上的牧民提供医疗服务。

半年的培训结束,到了正式分配工作的时候,一个问题让大家都犯了难——甘肃省平均海拔最高的玛曲县,谁愿意去?

就在大家都沉默不语时,王万青举起了手:“我去!”

玛曲县是以藏族人口为主的纯牧业县,平均海拔3800多米。经过一天的路途颠簸,王万青来到玛曲县阿万仓乡(今阿万仓镇)卫生院。

条件之艰苦,超出了王万青的想象——卫生院只有一间土坯房,没有电,没有自来水,取暖烧的是牛粪,医疗设备只有简单的药箱。

比起生活上的困难,王万青面临的更大挑战是医疗工作难以开展。玛曲草原的牧民,一般患了小病不愿去医院治,加上对这个新来的医生不了解,王万青到阿万仓乡一个多星期后,才有人找他看病。就在王万青骑着马往牧民家里赶时,马却因受惊将他掀下马背。

在高原上坠马是一件很危险的事,可能造成内脏破裂出血,每年都有牧民因此丧生。王万青被摔得躺在地上动弹不得,过了好久才醒过来,但他不让牧民送他回乡卫生院。他指导牧民协助自己接回脱臼的手臂,找了根绳子吊好伤臂后,继续赶往生病的牧民家里。

王万青完成了第一次出诊后,当地牧民记住了这位年轻的医生。但因错过最佳治疗时间,他受伤的手臂留下了后遗症——弯曲到一定程度,就再也转不过来。

尽管困难重重,王万青却未被打倒。此后的半个多世纪里,他用妙手治愈了成千上万的牧民群众。

玛曲县地广人稀,面积超1万平方公里,仅阿万仓乡的面积就达1500多平方公里,数千名牧民群众散居于此。为了方便出诊,王万青学会了策马奔腾、驱赶藏獒,无数次在寒夜里渡过冰河、在草原上风餐露宿,在一次次出诊中慢慢适应了草原生活。

有一次,他在出诊的路上遭遇暴风雪,被困在牧民家里,还因感冒发高烧,在帐篷里躺了好几天。因担心他吃不惯青稞面,一位藏族大妈顶着风雪,端来一碗热米粥。那时,草原上物资匮乏,大米是非常稀缺的食品。看着眼前的米粥,王万青感动得流泪,他在心里默默发誓:一定要用毕生所学,好好服务牧民群众。

白天出诊,到了夜深人静的时候,王万青就翻看从上海带来的医学书籍,不断提高医术。

刚开始,草原上的牧民并不认可西医疗法,加上语言不通,王万青难以开展工作。但一场成功的外科手术,让王万青成为群众最信赖的医生,也让当地人开始慢慢接受了西医疗法。

王万青(前排左二)给藏族孩子看病 新华社资料图

1984年9月,一个10岁的孩子在放牧时,被牛角顶穿了肚子。当孩子被送到卫生院时,心跳微弱,随时可能死亡。卫生院条件简陋,王万青没做过类似的手术,而从乡里转院到县医院要走50多公里路,翻越海拔4000米的大山,蹚过7条没有架桥的河。

情况紧急,只能就地手术。乡长对王万青说:“我们相信你,乡政府给你做担保。”

于是,王万青和同事立即讨论手术方案,并根据需要改造了“手术设备”——他们把两张办公桌拼在一起当手术台,用两只手电筒和一只电灯泡,做成简易的“无影灯”……手术进行了一夜,终于在天蒙蒙亮时,孩子的生命保住了。

此前没有人在玛曲草原上做过这样复杂的外科手术。当时,甘肃省卫生厅了解情况后,特批给卫生院8000元资金采买设备。

在阿万仓乡,王万青一干就是20年。这期间,他无数次入户行医,无数次从死神手里夺回牧民的生命,被藏族同胞亲切地称为“好曼巴”。由他主刀或主持的脾破裂修补、骨盆骨折大出血休克抢救等手术,在当地均属首次,填补了玛曲医疗卫生事业的诸多空白。

王万青与草原的缘分,不止于救死扶伤。在一次对“赤脚医生”进行培训时,王万青给各村的卫生员讲课,认识了做翻译的藏族姑娘凯嫪,两个人由此相知相恋。

乡政府食堂的师傅帮忙做了手抓羊肉,王万青从上海带了些什锦糖,婚礼就这样完成了。婚后,两个人住在玛曲县人民医院分配的十几平方米的平房里。

牧区的生活节奏很慢,但王万青总是很忙。平日里,王万青在卫生院接诊,凯嫪就负责打针发药。两个人一起完成了全乡布鲁菌病的普查,一起做手术,一起骑马巡诊。

83岁的阿万仓镇道尔加村原党支部书记阿打说,王万青在看病之余,一有时间就跟干部群众学藏语。

常年在高原工作,王万青患上了高原性低血压症、肺气肿、肺源性心脏病等慢性病。家人多次劝他到低海拔地区生活,但谁都犟不过他。

王万青心中,何尝不想念家乡?他曾说:“其实,我一直想念上海,但草原就是我的家。我要一直留在这里,发挥余热,为当地群众治病送药,直到心脏停止跳动。”

2003年退休后,王万青依旧在草原上行医。每逢当地大型节日的庆祝集会,他总是开着手扶拖拉机,为群众普及卫生知识,看病送药,直到年事已高,再也不能奔波。

“我父亲一直坚持要留在玛曲发挥余热,为当地牧民群众看病。”王万青的大儿子王团胜回忆说,在他父亲人生的最后几年,还经常有牧民登门看病。

2024年9月下旬,病情加重的王万青被送往甘肃省人民医院接受救治。10月13日,王万青用尽最后一点力气一遍遍地念叨:“草原是我的家,我就是闭眼也要回到玛曲去。”

2024年10月14日,王万青在家中去世。家人遵循王万青的遗愿,将他的骨灰安放在了他心心念念的玛曲草原。

“全国优秀共产党员”“全国民族团结进步先进个人”“中国医师奖”“感动中国2010年度人物”……获得众多荣誉的王万青,终生过着清贫朴素的生活。家人整理他的遗物,发现除了两大箱子书,几乎没有其他贵重物品。

王万青离世的消息,很快传遍玛曲县的大街小巷,许多人在微信朋友圈发布了悼念文字,全县各个乡镇近4000名干部群众自发赶来悼念。

阿万仓镇道尔加村的夜来,骑着摩托车赶了70多公里路,来送王万青最后一程。他说:“‘王曼巴’是我的救命恩人,这样的好人走了,无论路有多远,我都要来看看他,送送他。”

在王万青生前,他的事迹就影响了一批年轻人,带动了更多医疗人员支援西部。

1994年,复旦大学上海医学院博士生医疗服务团成立。他们发扬老校友王万青的奉献精神,翻过崇山峻岭,越过沙漠戈壁,深入革命老区,走进乡镇村落,前往欠发达地区开展医疗服务,先后已有1000余人次投身志愿服务工作。

“王老师的志愿表上写着,要到祖国最需要的地方去!而我的日记本里这样写:‘静静地呼吸着草原上的空气,我的新生命开始了。’”复旦大学上海医学院2007级临床医学专业的毕业生刘佩玺说。2024年5月,刘佩玺坐上列车远赴西藏,开展医疗帮扶工作。

斯人已逝,精神永存。王万青走了,但他的故事将永远流传,激励更多年轻人扎根西部,激励各族干部群众团结奋斗,共建美好家园。

(长 路摘自《中国民族报》2024年12月13日,本刊节选)