习近平总书记强调,真正的大国重器,一定要掌握在自己手里。

三峡工程是国之重器,三峡工程的成功建成和运转,是我国社会主义制度能够集中力量办大事优越性的典范,是中国人民富于智慧和创造性的典范,是中华民族日益走向繁荣强盛的典范。

三峡工程充分体现了中华民族自强不息的奋斗精神,正持续服务经济社会高质量发展。

三峡工程拥有世界最大的水利枢纽工程等112项世界之最,拥有934项发明专利……俯瞰三峡双线五级船闸,一艘艘货船正有序通过。

登上坛子岭,以最佳视角观赏三峡工程全貌;站上185平台,俯瞰三峡大坝横卧于长江,尽情感受“截断巫山云雨,高峡出平湖”的豪迈情怀;游览集科普、休闲于一体的国内首家水利工程主题公园——截流纪念园,体验大坝截流成功的伟大时刻……2024年10月1日至7日,有20.1万名境内外游客近距离感受三峡工程的傲然风姿,比去年国庆假期增长9.24%。

兴建三峡工程,是中华民族的百年梦想。20世纪初,孙中山先生在《建国方略》中就提出在长江三峡河段修建闸坝的设想。新中国成立后,由于技术水平、资金筹措、移民安置的制约以及生态环境等方面的考虑,三峡工程历经多次筹备、论证。经过几代人的艰辛探索与努力,1994年12月14日,长江三峡工程开工典礼大会在三峡大坝坝址——湖北省宜昌市三斗坪举行。这是我国经济建设中的一件大事,也是全国人民关注的一件大事。

“干三峡工程就要吃得了苦。那些年里,我和工作伙伴们一起,认真研究琢磨大坝建设技术问题,克服了大坝混凝土温控防裂等一系列难题。”白鹤滩工程建设部原主任、曾参与三峡工程建设的汪志林回忆说,“国务院质量专家组评价,右岸大坝是一座没有裂缝的混凝土重力高坝,创造了世界奇迹。这对我们这些三峡建设者来说,是莫大的肯定。”

1997年11月,三峡工程成功实现大江截流。2020年11月1日,水利部、国家发展改革委公布,三峡工程日前完成整体竣工验收全部程序。至此,中华民族百年三峡梦想实现。

提到早年行船的经历,年过半百的老船长陈利更多的竟然是“后怕”。陈利说:“那时过巫山、奉节要经过许多险滩,上行的时候要‘绞滩’,就是在过险滩时把船绞上去,打不过去就可能会触礁沉船。下行的时候,一进峡口水流急、漩涡多,尤其到了洪水期更难走,每到那时站在船上,腿都会不自觉地发抖。”

三峡工程建成蓄水后,川江上的绞滩站、助拖站终于退役。长江航道条件得到了极大的改善,保障了包括航运人员在内的广大人民生命财产安全,有效推动了长江航运业的发展。

兴建三峡水库,国家投入大量资金,成功安置了百万移民,并使他们逐步脱贫致富。多年来,水利部门围绕“保安全、惠民生、促发展”这条主线,多维度推进三峡后续工作。

在重庆市开州区乌杨村的柑橘提质增效示范基地,柑橘种植大户文太胜说,有了三峡后续工作项目提供的技术帮扶,他种植的柑橘不愁卖,目前1900余亩的产业园年收入超过1000万元。

2024年12月14日,三峡工程将迎来开工建设30周年。如今,三峡工程已全面发挥防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益,持续服务经济社会高质量发展。

防洪,是三峡工程的首要使命。三峡水库建库以来累计拦洪近70次,拦洪总量超过2200亿立方米,特别是2020年在78000立方米每秒的三峡建库以来最大洪峰过境期间,三峡水库控制最大出库流量不超过49400立方米每秒,有力确保长江安澜。2024年成功抵御长江3次编号洪水,充分发挥“大国重器”防洪作用。

三峡工程是目前世界上装机容量最大的水电站,坐拥32台巨型机组的三峡电站,总装机容量2250万千瓦,是我国“西电东送”“南北互供”的骨干电源点:1秒钟,在线监测系统可处理75万多组运行数据;1分钟,智能巡检机器人可完成巨型机组风洞设备的10米巡检,填补行业技术空白;1年,电站可生产约882亿千瓦时的清洁电能。

长江黄金水道全面发挥作用,三峡船闸是关键。三峡双线五级船闸和三峡升船机联合运行,提高了枢纽航运通过能力和通航灵活性。截至2024年6月18日,三峡船闸已累计运行20.43万闸次,通过船舶103.53万艘次,通过旅客1226.17万人次,过闸货运量达20.77亿吨,长江成为名副其实的“黄金水道”。

生态环保是三峡工程的底色。中华鲟、荷叶铁线蕨、珙桐……如今,这些珍稀动植物在科研人员的不懈努力下,种群资源不断扩大,逐渐回到人们的视野。

中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平说,接下来,我们要科学运行管理好三峡水利枢纽,充分发挥三峡工程核心功能和综合效益,有力保障防洪安全、生态安全、供水安全、航运安全、能源安全,更好服务经济社会高质量发展,为实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的贡献。(记者郁琼源)

新中国成立以来,我国教育事业步履铿锵,开辟了中国特色社会主义教育发展道路。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把教育摆在优先发展的战略位置,引领教育事业取得历史性成就、发生格局性变化,教育大国阔步迈向教育强国。

青海果洛藏族自治州,地处青藏高原腹地,地广人稀,交通不便。曾几何时,得到优质的教育、照亮学生成才的梦想,是这里最深切的期盼。

2019年,在上海市援助下,专为解决农牧区孩子“上好学”的果洛西宁民族中学正式开学。绿意葱茏的校园环境、设施完善的学生宿舍、数字化的智能教室……这里,是果洛藏族自治州孩子们在西宁的家,也是他们实现梦想的地方。

2024年6月,习近平总书记来到青海考察,第一站走进果洛西宁民族中学,看望这里的老师和同学们。习近平总书记亲切地对同学们说:“从牧区来到这里,生活习惯会有一些改变,但你们的人生会有更多的机会。”

★ 果洛西宁民族中学学生在打篮球。(新华社记者张龙摄)

教育是国之大计、党之大计,事关国家发展、事关民族未来。

在新中国成立之初,全国人口中80%为文盲,高等教育毛入学率仅有0.26%。文化水平过低,成为民族发展进步的重要阻碍。

经过75年的不懈努力,我国已建成世界最大规模且有质量的教育体系,教育普及水平实现历史性跨越。数据显示,2023年,全国有各级各类学校49.83万所,有2.91亿学历教育在校生,专任教师1891.8万人。

既有量的提升,也有质的飞跃。我国学前教育、义务教育普及程度已达到高收入国家平均水平,高等教育进入世界公认的普及化阶段,一批大学和一大批学科已经跻身世界先进水平。

为党育人,为国育才。聚焦立德树人根本任务,德智体美劳全面发展的育人体系全面构建。

2024年秋季开学起,全国小学和初中启用新修订的道德与法治、语文、历史三科统编教材。新教材选材更加丰富,编排更加科学,育人导向更加鲜明。

从大中小学思想政治教育一体化建设不断推进,党的创新理论不仅进教材、进课堂,而且进头脑;到将劳动教育有机融入青少年成长的全过程,爱劳动、会劳动逐步成为校园新风尚;再到持续深化体育教学改革,实施美育浸润计划、青少年读书行动……如今,教育不再是一“智”独秀,德智体美劳全面协同发展的局面正在形成。

伴随教育事业的蓬勃发展,学生成长成才的通道变得更加广阔。

2022年12月,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,意见提出提升职业学校关键办学能力等五方面重点工作,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

三百六十行,行行出状元。我国坚持职业教育与普通教育同等重要、协调发展,加快构建现代职业教育体系,让不同禀赋、不同发展兴趣的学生能够有效地学习、多样化成才。

走过75年峥嵘岁月,全民族科学文化素质全面提升,为国家发展提供了强有力的人才支撑,为教育强国建设打下了坚实基础。

2024年7月1日,教育部开通高校学生资助热线电话,各省区市和中央部门所属高校也同步开通了热线电话,为大学新生特别是家庭经济困难的大学新生提供资助政策咨询与帮助。

自2005年首次开通以来,高校学生资助热线电话已连续开通20年。

今天,我国学生资助政策体系年资助人次达到1.6亿,全面实现应助尽助。

从学生资助政策体系实现全覆盖并日益健全,到“特岗计划”为中西部乡村学校补充优质师资;从国家财政性教育经费投入占国内生产总值比例连续10多年不低于4%,到全国2895个县级行政单位全部实现义务教育基本均衡……随着高质量教育体系加快建设,人民群众教育获得感显著增强。

全力保障教育优先发展——

国家财政性教育经费投入保持财政一般公共预算第一大支出,巩固了教育优先发展的战略地位。“优师计划”每年为全国832个脱贫县和中西部陆地边境县定向培养1万名左右本科层次师范生。义务教育教师实现平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平,教师待遇持续改善,全社会尊师重教的氛围更加浓厚。

满足人民“上好学”需求——

实施基础教育扩优提质行动,积极推进学前教育普及普惠安全优质发展,加快义务教育优质均衡发展,扩大普通高中优质资源、推进多样化发展;实施义务教育学校标准化建设工程、加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设……更加公平、更有质量的基础教育新格局正在构建。

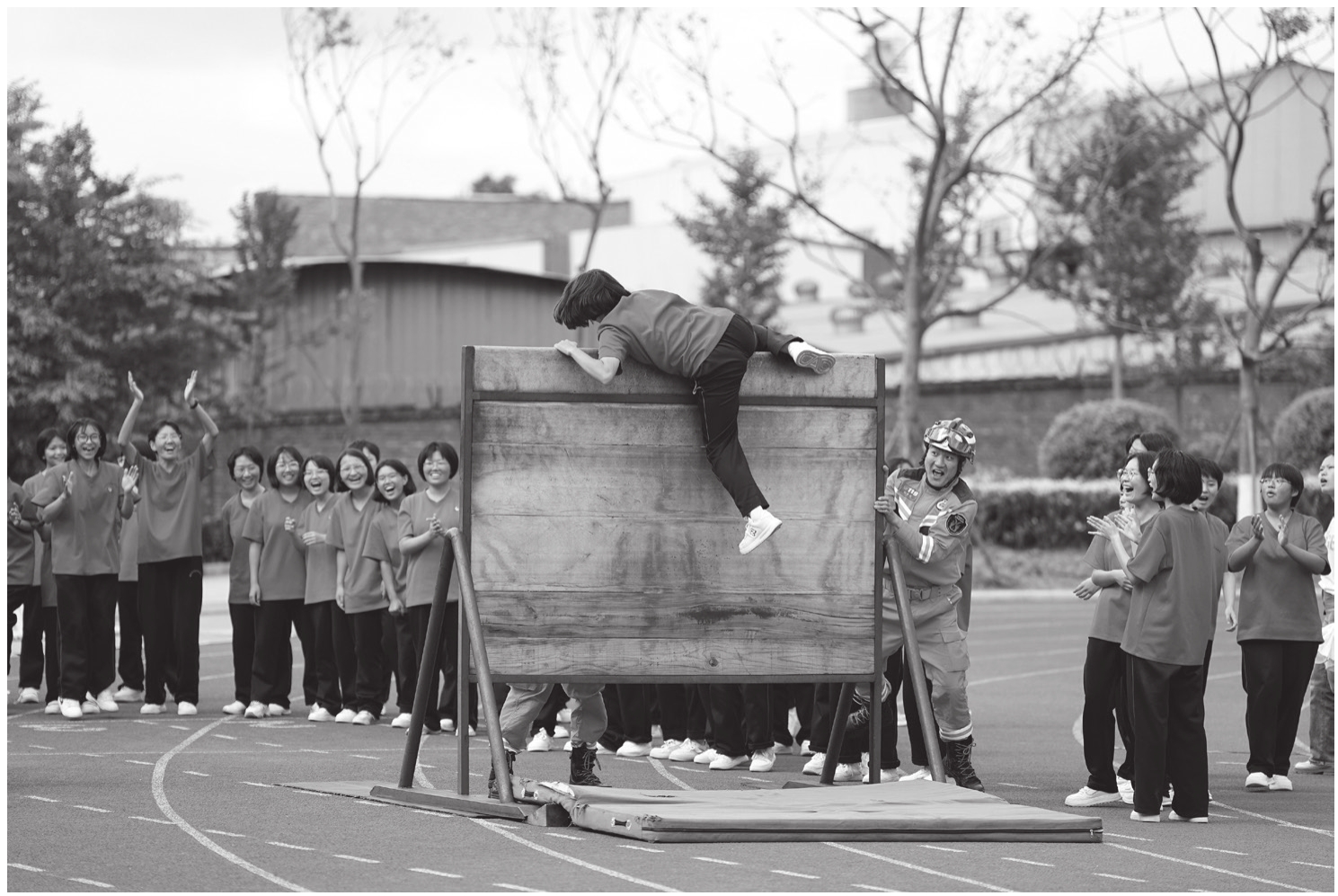

★ 云南丽江华坪女子高级中学学生在体验翻越障碍板。(新华社记者陈欣波摄)

全力破解急难愁盼问题——

直面教育发展过程中的短板,我国积极推进免试就近入学、划片规范入学、阳光监督入学;推进“双减”工作、规范民办义务教育取得明显进展。进城务工人员随迁子女在公办学校就读和享受政府购买学位服务的比例超过95%,义务教育进入优质均衡和城乡一体化发展新阶段。

强国建设、民族复兴的征途,需要无数高素质的劳动者、专门人才和一大批拔尖创新人才。

2024年春天,教育部公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果、2024年高等职业教育专科专业设置备案和审批相关工作结果,调整幅度为历年来最大,高校专业设置与经济社会发展更加契合。

75年来,锚定国家战略需求和社会经济发展需要,我国不断推动教育改革发展,教育服务社会主义现代化建设的使命任务更加充分彰显。

神舟飞天、蛟龙入海、北斗组网……一项项大国工程都与高校提供的关键技术密不可分。

高校充分发挥基础研究主力军、重大科技突破策源地作用。在2023年度国家科学技术奖励中,高校牵头获得的国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖分别占总数的75.5%、75.6%、56.5%。

坚定走好人才自主培养之路,我国启动实施“强基计划”和基础学科拔尖人才培养计划,持续推进卓越工程师教育培养改革。现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业新增从业人员70%以上来自职业院校,能工巧匠、大国工匠不断涌现。

更好服务地方经济社会发展,我国深入推进“双一流”建设,建立职普融通、产教融合、科教融汇体制机制,促进形成与国家战略相匹配的学校、学科、专业布局。

赋能学习型社会建设,我国实施教育数字化战略行动,国家智慧教育平台成为世界第一大教育资源数字化中心和服务平台,人人皆学、处处能学、时时可学正加速实现。

中国教育“朋友圈”也在不断扩大。经过75年的努力,更全方位、更多层次、更宽领域、更加主动的教育国际交流与合作新格局正加快形成,教育国际影响力持续提升。

从新中国成立之初的10人中有8人是文盲,到2023年新增劳动力平均受教育年限超过14年;从1980年高校毕业生人数14.7万人,到2022年突破千万人;从1949年各类职业学校在校生仅30万人,到如今中高职学校每年培养1000万名左右的高素质技术技能人才……

75载耕耘,教育结出硕果。站在加快建设教育强国的新起点,教育正在不断厚植人民幸福之本、夯实国家富强之基,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。(记者施雨岑、徐壮、王鹏)