19世纪末,以居斯塔夫·库尔贝(1819—1877)和印象派为代表的先锋艺术画家开始崭露头角,法国最重要的艺术评选机构——学院沙龙逐渐失去了其在艺术解释领域的绝对话语权,这在一定程度上代表着法国政府主导的“文化霸权”的瓦解。

而这一切变化的发生离不开启蒙运动对西欧民智的启发,艺术家使用的各种不同于传统的创作方式也开始被理解;同时也离不开科学的发展和科技的进步:光学的研究使人们对自然光有了进一步的理解,管状颜料的出现使室外创作变得更加容易。除此之外,还有一个非常重要的原因:工业革命成果的不断扩大,促进了艺术市场的不断发展,这也使得艺术家和艺术经销商从以往的权力机构中解绑;艺术家和艺术经销商即使不再依附于某个机构,也可以按照自己的独立意愿践行自己的艺术理念。

而这一切变化的发生离不开启蒙运动对西欧民智的启发,艺术家使用的各种不同于传统的创作方式也开始被理解;同时也离不开科学的发展和科技的进步:光学的研究使人们对自然光有了进一步的理解,管状颜料的出现使室外创作变得更加容易。除此之外,还有一个非常重要的原因:工业革命成果的不断扩大,促进了艺术市场的不断发展,这也使得艺术家和艺术经销商从以往的权力机构中解绑;艺术家和艺术经销商即使不再依附于某个机构,也可以按照自己的独立意愿践行自己的艺术理念。

种种因素作用在一起产生的巨大变革,不仅影响了艺术市场,同时也对博物馆的收藏机制,以及当时人们看待展览、艺术史的方式产生了诸多影响。本章将从商业角度出发,讨论艺术家和艺术经销商在19世纪前后的艺术生态中所扮演角色的变化,以及他们各自是如何对艺术生态产生持续影响的。

图3-1 居斯塔夫·库尔贝,《石工》,1849年,布面油画,1.5m×2.6m,原藏于德国德累斯顿美术馆,1945年被炸毁于盟军空袭

在19世纪之前的西方艺术世界中,艺术家往往需要依附于某个组织或个人,如教宗、皇室、贵族、商会等;除了少数可以获得稳定的补贴,艺术家们均需靠完成被依附方所要求的创作以换取报酬。这种艺术家靠接“订单”为生的制度被称为“艺术赞助人制度”。 [1] 从文艺复兴开始到19世纪,欧洲财富中心和艺术市场的繁荣中心就像击鼓传花一样在不同地区之间转移。从意大利到荷兰,再到后来的西班牙、英法。虽然不同地区艺术赞助人的不同喜好使得艺术探索的范围和角度越来越广,但是艺术家始终处于市场上被挑选的位置,靠受权贵赏识、完成订单获得收益的生存方式也始终没有发生根本的改变。

图3-2 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因,《布商行会的理事们》,1662年,布面油画,191.5cm×279cm,现藏于荷兰国立博物馆伦勃朗后半生的潦倒很大程度上归咎于17世纪荷兰黄金时代的终结。由于海上贸易主导权的丧失,荷兰国家财富急剧下降,艺术市场失去供给后急剧萎缩

得益于法国大革命后欧洲各国兴建国家博物馆的浪潮,欧洲的艺术市场曾一度空前繁荣。不仅如普鲁士/德意志(1871年后)、沙俄等新兴欧洲强国,就连传统强国——英国也对艺术品有大量的需求,试图通过展示丰富的艺术收藏来彰显国力。然而这一切和当时在世的艺术家并没多大关系,国际上的艺术品交易普遍都是由少数艺术经销商主导的,而拉斐尔、鲁本斯、伦勃朗(1606—1669)等久经时间检验的艺术大师的作品被视为19世纪欧洲艺术市场的“硬通货”。在世艺术家如果想要与艺术市场建立联系,就必须附和官方所提倡的美学标准,尽量使自己的作品与前辈大师们的创作类似。 [2] 随着巴黎学院沙龙体系的日渐臃肿,越来越多的年轻艺术家不满足于这种垄断单一的审美标准,开始尝试以自己的视角和风格进行创作。渐渐地,他们不再依靠沙龙的认证,而成为“独立艺术家”,自主销售自己的作品。主张现实主义的巴比松画派艺术家便是这一人群的代表。 [3]

改变当时欧洲艺术市场的另一个重大力量是不断壮大的“资产阶级”。在18世纪,“资产阶级”一词仍带有一定嘲讽的语义,他们被贵族阶级描绘为追名逐利的小市民形象。 [4] 然而到了19世纪初,随着工业革命的成功,资产阶级的形象逐渐从手工匠人、作坊主转变为工厂主和贸易商人,尽管他们仍受到贵族的轻视,但经济实力的增长使他们逐渐成为市场不容忽视的力量。

从19世纪开始,艺术经销商逐渐将他们的目标买方人群锁定为新兴的工厂主和贸易商人。不同于皇室或者贵族所恪守的单一审美标准,资产阶级购买艺术品往往是从实用的角度出发,也没有根深蒂固的艺术倾向性;这一点在巴黎以外的地区尤为明显,一些美国收藏家甚至表示不愿意花大价钱从欧洲人手中购买所谓的“大师作品”。这一人群购买艺术品多数是基于纯粹的美学欣赏或是装饰目的,虽然无法为艺术家提供长期稳定的订单来源,但是因为群体庞大,也足以使艺术家赖以为生。

艺术史学家怀特夫妇曾梳理过19世纪中期巴黎艺术经销商的名单,该名单显示1861年巴黎有不少于104名艺术品经销商代理在世艺术家的作品。 [5] 这些经销商创建了一种新的销售体系,以应对不同客户群体的需求。摆脱了“艺术赞助人制度”下赞助人对艺术创作的绝对话语权,艺术家不再需要刻意迎合皇室或者贵族的审美标准,可以将更多的精力投入个人风格的开创和职业生涯的发展中;而经销商为了保证艺术家的持续产出和更多的商业收益,也愿意帮助艺术家建立声望与个人风格。

当时的艺术经销商和画家普遍采用的合作方式,是经销商将作品放在画廊寄卖,如果售出就收取一定比例的佣金,卖不出就将作品退还给画家。为了保证收入,艺术经销商往往还是会选择比较安全好卖的新古典主义画作,有的甚至要求画家更改风格。 [6] 也正因如此,当时的大多数艺术经销商并没有收获什么好名声,他们普遍被认为并没有为艺术做出多少贡献,反而对艺术家产生了有害影响,迫使后者迎合主流审美口味,为金钱利益而妥协。

而这一局面直到保罗·杜朗-卢埃尔(1831—1922)的出现才发生根本性的转变,他的好名声主要源于其独具慧眼,成为早期大量印象派艺术家的伯乐。同时这也暗示着资产阶级在艺术市场上的崛起以及“艺术全球化”时代的到来。

杜朗-卢埃尔出生在一个艺术商人家庭,1865年,34岁的杜朗-卢埃尔正式接手家族生意,并开始收藏卡米耶·柯罗(1796—1875)等一众巴比松画派艺术家的作品。1870年,杜朗-卢埃尔为了躲避普法战争,从巴黎搬到伦敦。在这里,他认识了弗朗索瓦·多比尼(1817—1878)、克劳德·莫奈(1840—1926)、卡米耶·毕沙罗(1830—1903)等一众法国艺术家。也正是这次机缘巧合,使杜朗-卢埃尔隐约意识到这个艺术家群体的潜在市场价值,并开始购买他们的作品。

不同于同时期的很多艺术经销商,杜朗-卢埃尔经常一次性购买某个艺术家某个时期的所有作品,主动承担作品可能无法售出的风险,这也使得他在印象派艺术家间享有了不错的名声。与此同时,他也主动扮演了艺术家“职业顾问”的角色,为众多艺术家提供职业规划,开发销售渠道,尽管他不止一次与艺术家发生分歧。

以毕沙罗为例,他在写给儿子卢锡安·毕沙罗(1863—1944)的信件中提及过对杜朗-卢埃尔试图干预他创作方式和主题内容的不满,也不止一次地谈到他在这段关系中受到的伤害;但他也从不避讳对杜朗-卢埃尔的感激之情,尤其是在杜朗-卢埃尔经历了财务危机之后,他曾一再表示杜朗-卢埃尔的出现使他在创作期间极具安全感,自己再也不用去经历那些和买家讨价还价、被挑肥拣瘦的窘境。 [7] 1871年杜朗-卢埃尔刚开始代理毕沙罗作品时,就以每件200法郎的价格购买了他的大量作品,在这之前他的作品仅能卖到20—40法郎(1880年前后普通中产家庭一个月的开销约为100法郎)一件。随着毕沙罗作品商业价值的不断上涨,杜朗-卢埃尔还会额外支付溢价分红。毕沙罗晚年时,他的作品单价已经高达1万至2万法郎,不少藏家开始直接联系他购买作品。

除了毕沙罗,杜朗-卢埃尔同时还代理了埃德加·德加(1834—1917)、玛丽·卡萨特(1844—1926)、爱德华·马奈(1832—1883)、莫奈、贝尔特·莫里索(1841—1895)、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿(1841—1919)和阿尔弗雷德·西斯莱(1839—1899)等印象派艺术家的作品。据统计,杜朗-卢埃尔在他的一生中共购买了超过5000件印象派艺术家的作品,包括1000余件莫奈的,1500余件雷诺阿的,800余件毕沙罗的,400余件西斯莱的和大约200件马奈的。

图3-3 皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿,《保罗·杜朗-卢埃尔》,1910年,布面油画,65cm×55cm

©弗里克艺术资料图书馆,纽约

作为投资人,杜朗-卢埃尔有着一往无前的勇气和极具前瞻性的眼光,在外界还完全无法认可印象派作品的艺术价值时就大胆地收购他们的作品。除此之外,更加值得我们关注的是杜朗-卢埃尔对其艺术商业版图的运作和规划,及其创造的艺术销售—评论体系对艺术界产生的影响。

鉴于传统艺术经销商在当时的风评并不是很好,杜朗-卢埃尔花费了大量的精力来改善画廊的社会风评。除了以售卖为目的的展览,杜朗-卢埃尔还会定期自费向藏家们借回已售出的作品并办展,对外则宣称这个展览是艺术家的仰慕者们自发筹资举办的。此举一方面是为了向公众表明他的目的是推广艺术家而不是纯粹的买卖交易,另一方面也是借展告诉所有人:过去一直有人在购买印象派的作品,印象派值得其他收藏家的注意。这种展览方式后来也被杜朗-卢埃尔沿用到售卖场合中,他会将已售出的作品借回,同其他待售的作品挂在一起。这样不仅可以让客人看到艺术家不同时期、更多的作品,也在无形中暗示参观者可以通过购买作品成为藏家中的一员,甚至通过现有藏家的社会名望影响更多的潜在顾客。 [8]

不同于同时代“大杂烩式”卖货的展览,杜朗-卢埃尔还开创了两种类型的展览方式:个人展览和回顾展览。个人展览着力强调艺术家的原创性和重要性。同时期的其他艺术经销商往往会把一个系列的艺术家作品摆放在一起以强调他们的影响力;杜朗-卢埃尔则反其道而行之,将艺术家们从群体中一个一个挑选出来,分别放置在特定的历史背景中,以此来暗指这位艺术家足够重要,足以塑造艺术的未来。

在过去,回顾展览往往是为已过世的艺术家举办,以回顾其一生的创作经历的。 [9] 而杜朗-卢埃尔认为,回顾展并不只适用于过世的艺术家,也完全可以成为展现在世艺术家,尤其是印象派这类先锋艺术家个人风格与市场价值的完美平台。因此杜朗-卢埃尔花费了大量精力在策划艺术家的回顾展上,细致地关注如何通过不同的展览形式诠释不同种类的艺术家。 [10] 这种通过回顾展览将艺术家创新合理化、历史化,将艺术家的创作视为某种艺术史进程的作品解读方式,也是杜朗-卢埃尔商业成功的另一个关键。同时,为了消除法国艺术界将印象派视为“异类”的这一刻板印象,杜朗-卢埃尔经常把已经成名的现实主义艺术家,如让-弗朗索瓦·米勒(1814—1875)等巴比松画派艺术家的作品“塞进”印象派艺术家的展览里,通过突出两者之间的相似性以强化人们对印象派的认可——事实上,印象派画家所选择的主题和创作风格确实受到几十年前的现实主义大师的影响。 [11]

除此之外,杜朗-卢埃尔还通过各种方式向大众介绍和推广印象派画家和作品,努力营造有利于印象派的社会舆论环境。他没有像大多数经销商那样,完全依赖外部艺术评论家和媒体来宣传自己代理的艺术家及其作品,而是建立自己的渠道来发表艺术评论以达到宣传的目的。他于1869年创办了刊物《国际艺术与评论》,1890年又创办了刊物《艺术的二重奏》;并长期与古斯塔夫·格夫罗伊(1855—1926)、乔治·莱孔特(1867—1958)和奥克塔夫·米尔博等知名艺术评论家保持着合作关系。 [12]

通过这种联合,经销商和艺评人可以更容易地从艺术史角度来定位艺术家。这种新的商业模式也很快得到了艺评人的认可,艺评人发现他们有了一个新的舞台:与其不痛不痒地点评沙龙上向公众展示的作品,不如将自己的点评作为宣传艺术家的一种手段。 [13] 这一创新的组合不久之后就发挥出了更大的功效:因为不必受委托人对主题的束缚,艺术家可以更专注于自我的探索,评论家也开始扮演更重要的角色,成为艺术新发展的理论家。

在同时代的法国人还沉醉在“巴黎作为欧洲,甚至整个西方的文化艺术中心,各地艺术家纷至沓来”的历史旧梦中的时候,杜朗-卢埃尔就已开始放眼全球,将画廊开出法国,在英国、美国、德国等这些当时被认为“文化落后于法国的地区”寻找新的市场。 [14] 1870年,杜朗-卢埃尔在伦敦躲避普法战争时期开了第一家海外画廊,1886年4月,他成功地与位于纽约的美国艺术协会的创始人詹姆斯·萨顿(1844—1915)达成合作,举办了美国第一个正式的法国印象派展览。次年他又将画廊开到了纽约,并与美国东海岸大城市如费城、波士顿的当地画廊建立了合作关系。在美国,杜朗-卢埃尔一改其以往针对欧洲资产阶级的营销策略,通过政府的认证,将印象派作品归类为有教育意义的艺术品。在此之后,印象派作品不仅可以免关税进入美国境内,而且逐渐受到美国博物馆的关注——1903年,波士顿美术馆购买了德加的《朗尚赛马场》;1907年,大都会艺术博物馆购买了雷诺阿的《乔治·沙尔庞捷夫人和她的孩子》。 [15]

随着纽约代理印象派作品的画廊越来越多,杜朗-卢埃尔也有感于竞争压力的日益增大,为此他于1907年策划了一场针对美国中西部城市的印象派巡展,试图开拓新的市场。巡展比预想中还要成功,在完成了最初两站的巡展后,就不断有新的机构希望可以承接展览。 [16] 值得一提的是,此次巡展的所有合作机构几乎都是新成立的博物馆:圣路易斯美术学院及博物馆(1879年开放,现名圣路易斯美术馆)、卡内基研究所(1895年开放,现名匹兹堡卡内基博物馆)、辛辛那提博物馆协会(1885年开放,现名辛辛那提美术馆)和奥尔布赖特美术馆(1905年开放,现名水牛城奥尔布赖特-诺克斯美术馆)等;或是当时尚未成立的博物馆的前身:明尼阿波利斯美术学会(现明尼阿波利斯美术馆)、圣保罗艺术工会(现明尼苏达州美国艺术博物馆)、密尔沃基艺术学生联盟(现威斯康星艺术博物馆)等。

图3-4 皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿,《乔治·沙尔庞捷夫人和她的孩子》,1878年,布面油画,153.7cm×190.2cm,现藏于大都会艺术博物馆

©凯瑟琳·罗瑞拉德·沃尔夫收藏基金会

尽管这次巡展都在博物馆或教育机构举行,但是其组织者似乎毫不避讳其中的商业性,在其简介甚至宣传中都明确指出作品的来源以及可供出售,以此强调展览的真实性。例如辛辛那提博物馆就在展览目录中指出:“目前在辛辛那提的藏品全面代表了法国印象派画家,由纽约市的杜朗-卢埃尔父子画廊的杜朗-卢埃尔先生借出。”

明尼阿波利斯美术学会也在展览名录上特意注明了“感谢纽约杜朗-卢埃尔父子画廊,因此我们有幸展出了法国印象派的杰出作品集”,并于几页后通知读者,这些作品正在出售。

明尼阿波利斯美术学会也在展览名录上特意注明了“感谢纽约杜朗-卢埃尔父子画廊,因此我们有幸展出了法国印象派的杰出作品集”,并于几页后通知读者,这些作品正在出售。

为此,巴黎南特大学的克莱尔·亨德伦认为,杜朗-卢埃尔这一名字已经成为当时美国观众识别法国印象派作品的某种“有效认证”。

为此,巴黎南特大学的克莱尔·亨德伦认为,杜朗-卢埃尔这一名字已经成为当时美国观众识别法国印象派作品的某种“有效认证”。

在展览宣传的过程中,杜朗-卢埃尔精准地抓住了美国资产阶级的审美趣味,以及他们对“传统欧洲美学”的反叛。印象派的“群体肖像”得到了重新定义,杜朗-卢埃尔在展览宣传过程中着重强调了印象派画家在与传统美学的对抗中展露出的独立精神,称他们是对抗学术惯性和霸权的先进团队。 [17] 这一点在明尼阿波利斯美术学会的展览宣传中得到了直观的体现:

这是一个古老的故事,战士们在壮年时期很少能为新思想和彻底胜利而奋斗。因此,为了他们事业的公正性,也为了艺术欣赏中广泛而自由的观点的进步,这群艺术家被允许在他们仍然能够充分享受劳动的同时从劳动中获益,这很好地说明了这一点,因为对于寻求新的、未经尝试的表达方式的艺术家来说,这是一个例外,而不是规则。

而这一宣传点也得到了美国民众的积极响应,《辛辛那提问询报》在展览开幕后直言:“这次展览是这个国家有史以来最好的展览。”正如理查德·布雷特尔(1949—2020)所说:“印象派在美国与两件事有关:叛逆和独立于权威——无论谁定义它,这两件事都在美国性格中发挥着相当重要的作用。” [18]

一定程度上来说,杜朗-卢埃尔的商业运作成功和印象派运动的成功,都离不开当时法国之外市场的认可,而印象派也正是在以杜朗-卢埃尔为代表的艺术经销商的帮助下进入了美国的艺术界。时至今日,得益于20世纪初建立的大量收藏,诸如大都会艺术博物馆、波士顿美术馆、芝加哥美术馆、费城美术馆等美国博物馆在针对印象派的研究中仍享有极大的话语权。

实际上,杜朗-卢埃尔以一己之力重新定义了“艺术经销商”和“艺术赞助人”这两个概念,同时创造了一个经销商和艺评人的联盟。与同时期将艺术家培训成“艺术公务员”的学院沙龙体系和只关注作品交易而忽略艺术家职业发展的其他艺术经销商相比,杜朗-卢埃尔和艺术家之间的关系更像是文艺复兴时期的赞助人和艺术家;不同之处在于他和艺术家之间保持着一种相对平等的关系,艺术家不再是完成某个任务的工具,而可以在践行自己的创作理念的同时收获名誉和财富。

杜朗-卢埃尔开创的这种模式很快被其他艺术经销商采纳,后来安布罗斯·沃拉德(1866—1939)在推广野兽派艺术家时,丹尼尔-亨利·卡恩维勒(1884—1979)在推广立体主义时,也都采用了这种机制。这种机制在20世纪40年代被带到纽约,由佩姬·古根海姆(古根海姆博物馆创始人所罗门·R.古根海姆的侄女,1898—1979)和她创办的《世纪艺术》在推广抽象表现主义作品时发扬光大。 [19] 尽管艺术经销商—评论家机制是在法国印象派运动的特殊背景下产生的,但它为促进艺术创新提供了一种通用机制,这种机制在后来许多着眼于近现代艺术的博物馆建立过程中也发挥着至关重要的作用。

图3-5 亨利·马蒂斯(1869—1954),《生之喜悦》,1905—1906年,布面油画,176.5cm×240.7cm,现藏于巴恩斯基金会

©亨利·马蒂斯遗产基金会/艺术家权益协会,纽约

作为一种商业模式,艺术经销商—评论家机制之所以被传播开来,是因为它有效地助力了艺术市场规模的发展,同时也在一定程度上打破了艺术行业的壁垒。在这之前,只有受官方认证的作品才能被称为艺术品,而高昂的价格和狭小的市场也使得普通商人望而却步。杜朗-卢埃尔用他的亲身经历证明了,即使是被官方认定为“廉价的”作品,也可能创造非常高的经济价值,艺术经销商因此成为不少年轻人的择业选择,也为年轻艺术家提供了更好的经济和心理支持。更重要的是,这种机制向大家证明了,艺术家的创作理念不需要去迎合大众的审美标准,尽管新的创作方式和价值可能一时不能得到市场的认可,但一旦它成为“艺术进程”的一部分,它的价值就会发生质的飞跃。

杜朗-卢埃尔一定想不到,他创造出来的这种商业模式,会无意之间成为艺术创新的守护天使。他创造了一种“商品”和“艺术史”之间的连接方式;而这种以创新为中心的艺术生态,一定程度上与先锋艺术的理念不谋而合。1937年,皮特·蒙德里安(1872—1944)在一本名为《圆环》的杂志上发表了一篇题为《造型艺术和纯造型艺术》的文章,文中提到:

对于先驱者来说,社会联系是必不可少的,但不是因为让他们知道自己所做的事情是必要和有用的,也不是因为“集体的认可可以帮助他们坚持下去,并用鲜活的思想滋养他们”。这种联系只是以间接的方式才能发挥作用;它更多是作为一个障碍,以增强先驱者的决心,先驱者通过对外部刺激的反应来助力创造。 [20]

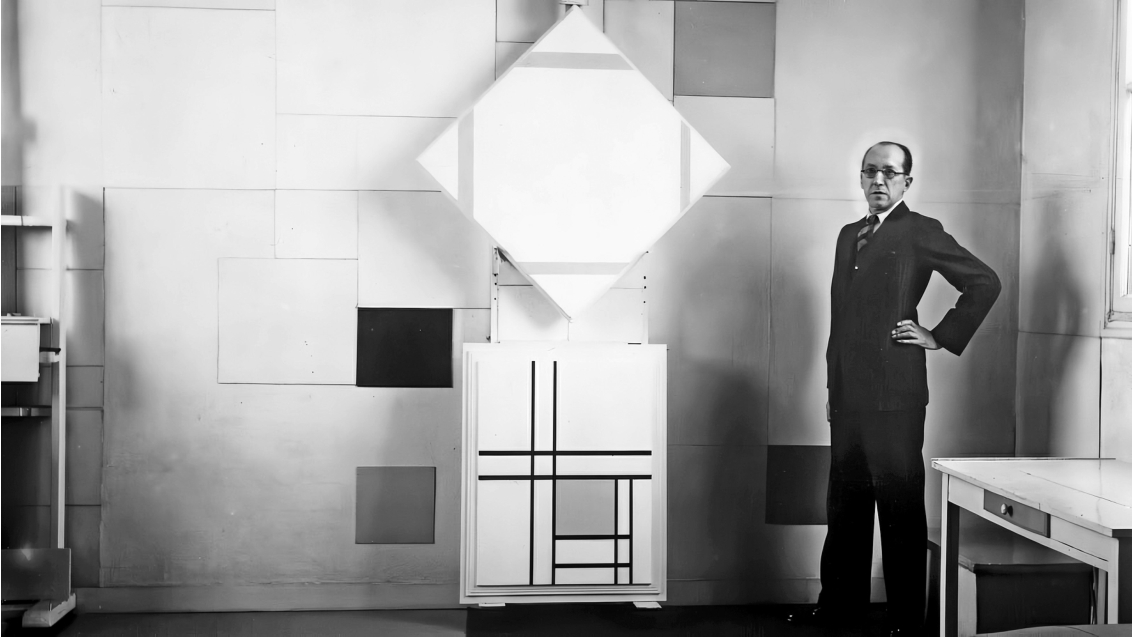

图3-6 1933年,皮特·蒙德里安在他的工作室

摄影:卡尔斯·卡滕

在这段文字中,蒙德里安认为艺术是对客观现实的揭示,但是仅能通过特有的知觉才能实现,这与先锋艺术认为艺术是一场“持续的革命”的想法出奇地一致:这场革命是通过少数先驱者在面对“大众的误解”时实现的,更是受到了这种“误解”的启发和驱动才实现的。尽管19世纪末的西方艺术界已经逐渐接受先锋艺术的概念,但是每一次的创新和突破仍然会引起“大众”的惊慌失措。在传统文化机构还在裹足不前时,唯有逐利的商人会在此时“铤而走险”施以援手。就像杜朗-卢埃尔独具慧眼地“帮助”印象派画家走出困境,几十年后亨利·马蒂斯因为展览效果不佳被画廊主“放弃”后,也是在其他藏家的帮助下得以继续创作。

总结来说,艺术经销商—评论家机制在一定程度上创造了当代艺术世界的可持续发展形态。这种形态依赖于艺术品的持续供应,通过发表适当的评论赋予艺术品新的意义,确保其可以轻松地进入市场,并与现存的艺术形态区分开来。而确保这种机制运行的前提是提供必要的艺术实验,即突破由现存的艺术形式所构成的新兴艺术家探索“真实性”的障碍,这也是先锋艺术贯彻的信念。同时,已经成功的“先驱者”经历也不断鼓励年轻艺术家用他们的作品去探索能带给个人启示的客观真理,并使他们对在获得认可之前可能遇到的困难有所预期。

因为在收购和出售艺术品之间赚取高额差价,有些艺术经销商被质疑其对待艺术及艺术家的态度不够纯粹——我们确实也无法杜绝此类“不纯粹”的发生;但也正是在这种高额利润的驱使下,很多艺术经销商选择与艺术家站在一起,用真诚的方式承诺艺术家,并成为后者面对市场竞争的坚强后盾。因此,无论是从其对先锋艺术的助力还是从其对新晋独立艺术家的保护来看,艺术经销商—评论家机制和法国印象派都称得上保罗·杜朗-卢埃尔留给艺术世界的宝贵遗产。

[1] Solkin, D. H.(1985). “Michael Rosenthal, Constable:The Painter and His Landscape(Book Review).” The Art Bulletin , 67(3):507.

[2] White, H. C., & White, C. A.(1993). Canvases and Careers:Institutional Change in the French Painting World , p. 88. University of Chicago Press..

[3] Carrington, A. M.(2015). “Salon Cultures and Spaces of Culture Edification.” A Companion to the Harlem Renaissance , pp. 249-266. Wiley-Blackwell.

[4] Kishlansky, M. A., Geary, P. J. and O’Brien, P.(2007). A brief history of Western Civilization:The Unf i nished Legacy . Longman.

[5] White, H. C., & White, C. A.(1993). Canvases and Careers:Institutional Change in the French Painting World , p. 155. University of Chicago Press.

[6] Galenson, D., & Jensen, R. T.(2002). “Careers and Canvases:The Rise of the Market for Modern Art in the Nineteenth Century.” NBER Working Papers .

[7] Rewald, J., Pissarro, L. and Pissarro, C.(1949). “Lucien Pissarro:Letters from London, 1883―1891.” The Burlington Magazine , 91(556):188-192.

[8] Regan, M.(2004). Paul Durand-Ruel and the Market for Early Modernism , p. 17. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College.

[9] Jensen, R.(1988). “The Avant-Garde and the Trade in Art.” Art Journal , 47(4):360-367.

[10] Patry, S., & Robbins, A. et al.(2015). Inventing Impressionism:Paul Durand-Ruel and the Modern Art Market . The National Gallery.

[11] Regan, M.(2004). Paul Durand-Ruel and the Market for Early Modernism , p. 17. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College.

[12] Durand-Ruel, F., & Durand-Ruel, P. L.(2014). Paul Durand-Ruel:Memoir of the First Impressionist Art Dealer(1831-1922) , p. 16. National Geographic Books.

[13] Armstrong, P.(2013). “Avant-Garde:The Legacy of Paul Durand-Ruel.” International Journal of Literature and Art , 1(2):15-21.

[14] Thompson, J. A.(2020). “Old and New Worlds:Durand-Ruel and the International Market for Impressionism.” Pioneers of the Global Art Market:Paris-Based Dealer Networks, 1850-1950 , p. 43. Bloomsbury Publishing.

[15] Groom, G. L., & Druick, D. W.(2010). The Age of French Impressionism:Masterpieces from the Art Institute of Chicago , pp. 12-13. Art Institute of Chicago.

[16] Hendren, C.(2019). “French Impressionism in the United States’Greater Midwest:The 1907-8 Traveling Exhibition.” Nineteenth-Century Art Worldwide , 18(2).

[17] Hendren, C.(2019). “French Impressionism in the United States’Greater Midwest:The 1907–8 Traveling Exhibition.” Nineteenth-Century Art Worldwide , 18(2).

[18] Brettell, R.(2014). “Impressionism and Nationalism:The American Case.” American Impressionism:A New Vision 1880-1900 , pp. 15-21. Yale University Press.

[19] Fitzgerald, M. C.(1996). Making Modernism:Picasso and the Creation of the Market for Twentieth-Century Art , p. 67, 80. University of California Press.

[20] Mondrian, P.(1937). “Plastic Art and Pure Plastic Art .” Circle , pp. 41-56.