字构型与功能研究

字构型与功能研究

甲骨文兆辞的

字共有四种释读:吉字说、告字说、箭头说以及蓍草说(见下文)。本文从版面部位、文字构型、占卜功能三方面综合比较这四种释读说法。版面部位:我们定义兆块与兆区,兆块是甲骨兆璺、序数、兆辞及背面钻凿的集合体,兆区是一组序数全部兆块的集合体。文字构型:我们比较

字共有四种释读:吉字说、告字说、箭头说以及蓍草说(见下文)。本文从版面部位、文字构型、占卜功能三方面综合比较这四种释读说法。版面部位:我们定义兆块与兆区,兆块是甲骨兆璺、序数、兆辞及背面钻凿的集合体,兆区是一组序数全部兆块的集合体。文字构型:我们比较

与甲骨文“吉、告”及甲骨文从屮字的部件相似程度。占卜功能:我们将兆辞视为针对兆块的术语,不涉及兆区的吉凶研判。比较四说,得如下结论:(1)“蓍草说”的释读针对兆块而非兆区,而其他三说没有清楚界定兆块与兆区的关系。(2)“蓍草说”认为

与甲骨文“吉、告”及甲骨文从屮字的部件相似程度。占卜功能:我们将兆辞视为针对兆块的术语,不涉及兆区的吉凶研判。比较四说,得如下结论:(1)“蓍草说”的释读针对兆块而非兆区,而其他三说没有清楚界定兆块与兆区的关系。(2)“蓍草说”认为

字上部件象草,与甲骨文从屮字部件形体相似。其他三说的部件释读,形体不类。(3)“蓍草说”认为

字上部件象草,与甲骨文从屮字部件形体相似。其他三说的部件释读,形体不类。(3)“蓍草说”认为

类兆辞指的是蓍占,不涉及吉凶判断,其他三说均陷入“龟兆告吉”的窠臼;四说之中,只有“蓍草说”可以结合出土的数卦证据,成为研究殷商龟筮并用的新切入点。(4)将兆辞视为针对兆块的术语,有助于研究兆辞的意涵与功能。

类兆辞指的是蓍占,不涉及吉凶判断,其他三说均陷入“龟兆告吉”的窠臼;四说之中,只有“蓍草说”可以结合出土的数卦证据,成为研究殷商龟筮并用的新切入点。(4)将兆辞视为针对兆块的术语,有助于研究兆辞的意涵与功能。

基于对

字的不同释读,学界对

字的不同释读,学界对

类兆辞有四种说法,四说要点分别简述如下:

类兆辞有四种说法,四说要点分别简述如下:

1.吉字说。孙诒让1904年提出

字为甲骨文“吉”字省文异体,首开“吉字说”先河

[1]

。张秉权1952年发表《说“吉”——“上吉”“小吉”与“大吉”“弘吉”的比较研究》

[2]

,为“吉字说”代表论著。张氏认为兆辞的二

字为甲骨文“吉”字省文异体,首开“吉字说”先河

[1]

。张秉权1952年发表《说“吉”——“上吉”“小吉”与“大吉”“弘吉”的比较研究》

[2]

,为“吉字说”代表论著。张氏认为兆辞的二

、小

、小

与卜辞的大吉、弘吉在部位、性质、用法、辞例相同,遂将二

与卜辞的大吉、弘吉在部位、性质、用法、辞例相同,遂将二

、小

、小

读为上吉、下吉,小吉。

读为上吉、下吉,小吉。

2.告字说。商承祚1933年提出

字为甲骨文“告”字省文,上部件从牛省形,开“告字说”先河

[3]

。黄锡全1982年发表《告吉辨——甲骨文中一告、二告、三告、小告与吉、大吉、弘吉的比较研究》

[4]

,是“告字说”代表论著。黄氏详细比较甲骨文从牛的“告”与《乙编》所见兆辞的

字为甲骨文“告”字省文,上部件从牛省形,开“告字说”先河

[3]

。黄锡全1982年发表《告吉辨——甲骨文中一告、二告、三告、小告与吉、大吉、弘吉的比较研究》

[4]

,是“告字说”代表论著。黄氏详细比较甲骨文从牛的“告”与《乙编》所见兆辞的

字,查找

字,查找

字出现在卜辞的例子,论证兆辞的

字出现在卜辞的例子,论证兆辞的

与卜辞的“告”实为一字。

与卜辞的“告”实为一字。

3.箭头说。冯少波在《“二告”字义证》一文

[5]

中指出,兆辞

与卜辞“告”形体差异明显,认为

与卜辞“告”形体差异明显,认为

与甲骨文“吉”的上部件均代表“箭头”指向,下部件均代表甲骨下半部的边缘。所以在甲骨背面的“吉”字表示兆枝上翘的吉象,是“阳面吉字”;在甲骨正面的

与甲骨文“吉”的上部件均代表“箭头”指向,下部件均代表甲骨下半部的边缘。所以在甲骨背面的“吉”字表示兆枝上翘的吉象,是“阳面吉字”;在甲骨正面的

字以箭头下指来表示吉象,是“阴面吉字”。

字以箭头下指来表示吉象,是“阴面吉字”。

4.蓍草说。笔者在《兆辞“二告”与龟蓍并用》一文

[6]

中提出

字从屮的看法,理由是甲骨文

字从屮的看法,理由是甲骨文

(苞)、

(苞)、

(芻)、

(芻)、

(艿)、

(艿)、

(莫)、

(莫)、

(折)等字,其所从部件与

(折)等字,其所从部件与

上部件极为相似。《说文》:“屮,草木初生也。”所以

上部件极为相似。《说文》:“屮,草木初生也。”所以

的字源是植物。由屮联系到蓍草,

的字源是植物。由屮联系到蓍草,

字可能与筮占有关。

字可能与筮占有关。

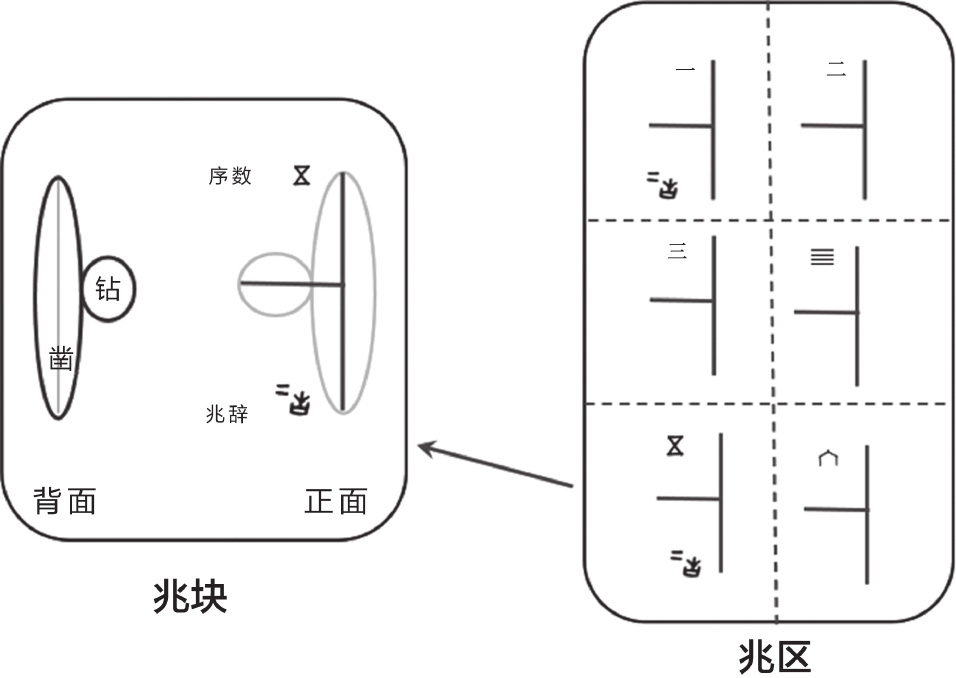

殷商占卜程序大致为:整治甲骨,凿钻凹穴,施以燋灼,产生兆璺。然后依燋灼顺序,刻记兆序,称为序数或序辞。兆璺由兆干、兆枝组成。兆枝上方刻记序数,下方刻记兆辞。卜兆指兆璺形象,包括兆干、兆枝的粗细、长短、走向、角度等参数。吉凶判断应该是依据卜兆,可能也考虑其他参数如钻凿型态、烧灼程度等。兆璺必有序数相随,但不一定有兆辞。为了方便展开讨论,笔者用“兆块”与“兆区”两个名词来区分单个兆璺与兆璺组。

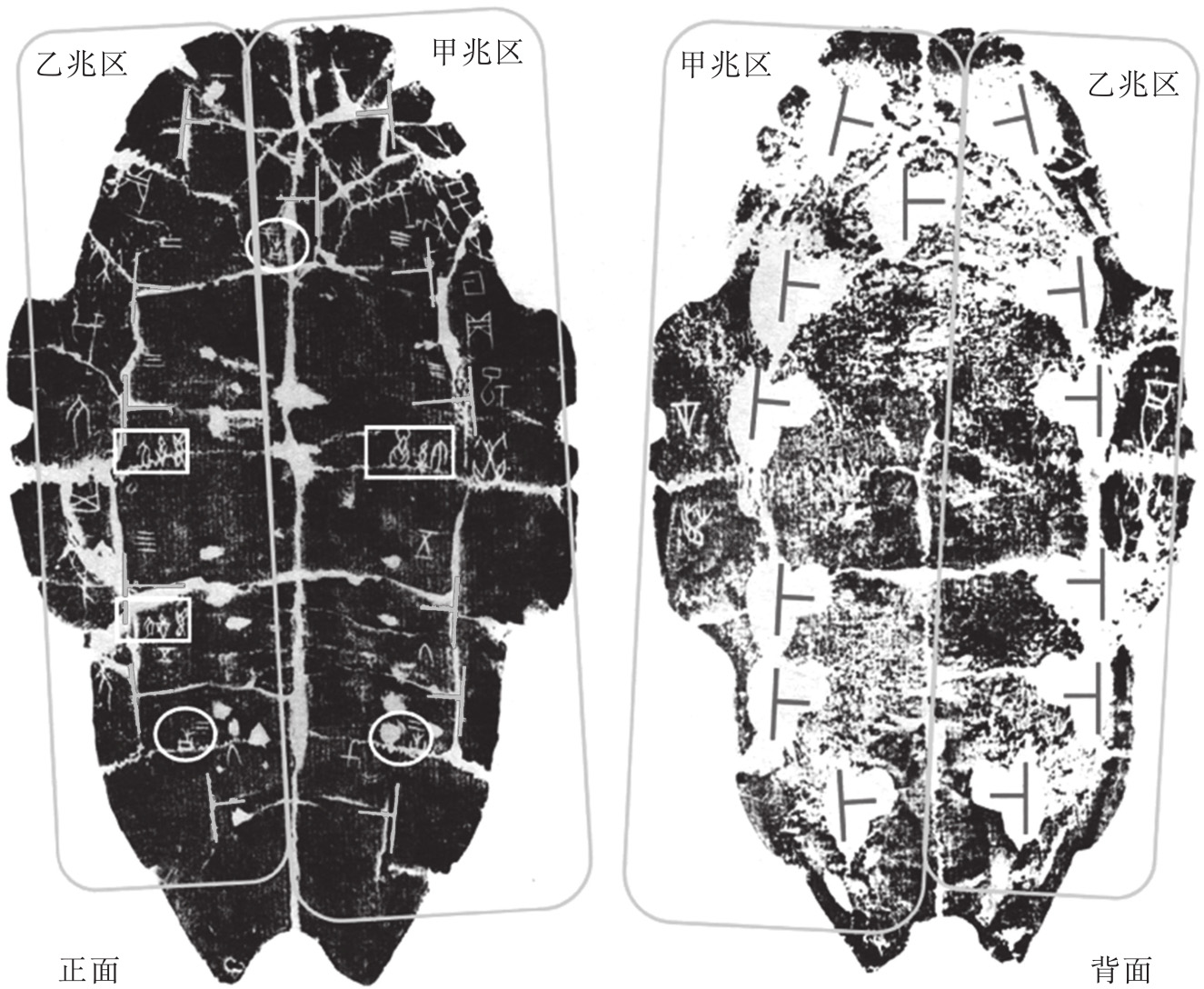

兆块指甲骨正面兆璺、序数、兆辞及背面钻凿、烧灼等的集合体,兆区指属于同一组序数的全部兆块集合体。兆辞是属于其所在兆块的甲骨参数,与兆区没有直接关系。换言之,兆辞针对的是兆块,卜辞针对的是兆区。我们再用下面的示意图来阐述兆块与兆区的定义。图一右是一个兆区,由6个兆块组成,其中第1与第5兆块各有一个兆辞“二

”。图一左是第5兆块的放大图,表示兆块包括正面的兆璺、序数、兆辞与背面的钻凿、烧灼等。兆块一定有序数,但不一定有兆辞。我们再以实例来说明兆块与兆区的界定,有利于兆辞功能的研究。图二的《合》9658为完整腹甲,由序数可知共有13个兆块,分属甲、乙两个兆区。甲区有7个兆块,写成:一 二 [二

”。图一左是第5兆块的放大图,表示兆块包括正面的兆璺、序数、兆辞与背面的钻凿、烧灼等。兆块一定有序数,但不一定有兆辞。我们再以实例来说明兆块与兆区的界定,有利于兆辞功能的研究。图二的《合》9658为完整腹甲,由序数可知共有13个兆块,分属甲、乙两个兆区。甲区有7个兆块,写成:一 二 [二

] 三 四[不

] 三 四[不

鼄] 五 六[二

鼄] 五 六[二

] 七。表示甲区兆辞分别出现在第2、4、6兆块。乙区有6个兆块,写成:一 二 三[不

] 七。表示甲区兆辞分别出现在第2、4、6兆块。乙区有6个兆块,写成:一 二 三[不

鼄] 四[不

鼄] 四[不

鼄] 五[二

鼄] 五[二

]六。表示乙区兆辞分别出现在第3、4、5兆块。甲区卜辞是:“辛巳卜贞祀岳祷来岁受年。”“在

]六。表示乙区兆辞分别出现在第3、4、5兆块。甲区卜辞是:“辛巳卜贞祀岳祷来岁受年。”“在

。”乙区卜辞是:“贞来岁不其受年。”在甲骨版面清楚界定兆块与兆区,可以避免将兆辞放错兆块的问题。以《合》9658为例,《甲骨文合集释文》与《甲骨文校释总集释文》二书均有兆辞错置的失误,前者将甲区第2兆块的兆辞错置于乙区第2兆块;后者将乙区三个兆辞的位置错移至第2、3、4兆块。厘清兆块与兆区关系,确定兆辞的版面位置,应该是研究兆辞功能的第一步。

。”乙区卜辞是:“贞来岁不其受年。”在甲骨版面清楚界定兆块与兆区,可以避免将兆辞放错兆块的问题。以《合》9658为例,《甲骨文合集释文》与《甲骨文校释总集释文》二书均有兆辞错置的失误,前者将甲区第2兆块的兆辞错置于乙区第2兆块;后者将乙区三个兆辞的位置错移至第2、3、4兆块。厘清兆块与兆区关系,确定兆辞的版面位置,应该是研究兆辞功能的第一步。

图一 兆块与兆区示意图

图二 《合》9658的兆块与兆区

注:最外侧大框划分不同兆区;正面卜字形兆璺与背面钻凿表示兆块位置;兆辞以圆框或方框表明。

甲骨文有两种兆辞:

类兆辞与不

类兆辞与不

鼄兆辞,内容单一,重复性高。

鼄兆辞,内容单一,重复性高。

类兆辞以

类兆辞以

字为核心,包括“一

字为核心,包括“一

”“二

”“二

”“三

”“三

”“四

”“四

”与“小

”与“小

”。其中“二

”。其中“二

”与“小

”与“小

”的占比分别为84%与15%,其他

”的占比分别为84%与15%,其他

类兆辞占比不过1%

[7]

。兆辞恒见于其所在兆块的兆枝下端,字体恒小于卜辞,明显要与卜辞作功能的区分。另外,兆辞的出现与序数没有特定的直接关系,兆辞出现于一个兆区的数目也不定。这些现象显示兆辞只与其所在兆块有关,是附属于其所在兆块的刻记,而与整个兆区无关。兆块与兆区的界定,有利于兆辞功能的研究。如果我们确定兆辞的兆块属性,未来研究可以将重心放在探索兆辞与兆块的各种参数(钻凿型态、兆璺形体、粗细、兆枝角度等)的可能关联,以便寻找兆辞出现的规律。

类兆辞占比不过1%

[7]

。兆辞恒见于其所在兆块的兆枝下端,字体恒小于卜辞,明显要与卜辞作功能的区分。另外,兆辞的出现与序数没有特定的直接关系,兆辞出现于一个兆区的数目也不定。这些现象显示兆辞只与其所在兆块有关,是附属于其所在兆块的刻记,而与整个兆区无关。兆块与兆区的界定,有利于兆辞功能的研究。如果我们确定兆辞的兆块属性,未来研究可以将重心放在探索兆辞与兆块的各种参数(钻凿型态、兆璺形体、粗细、兆枝角度等)的可能关联,以便寻找兆辞出现的规律。

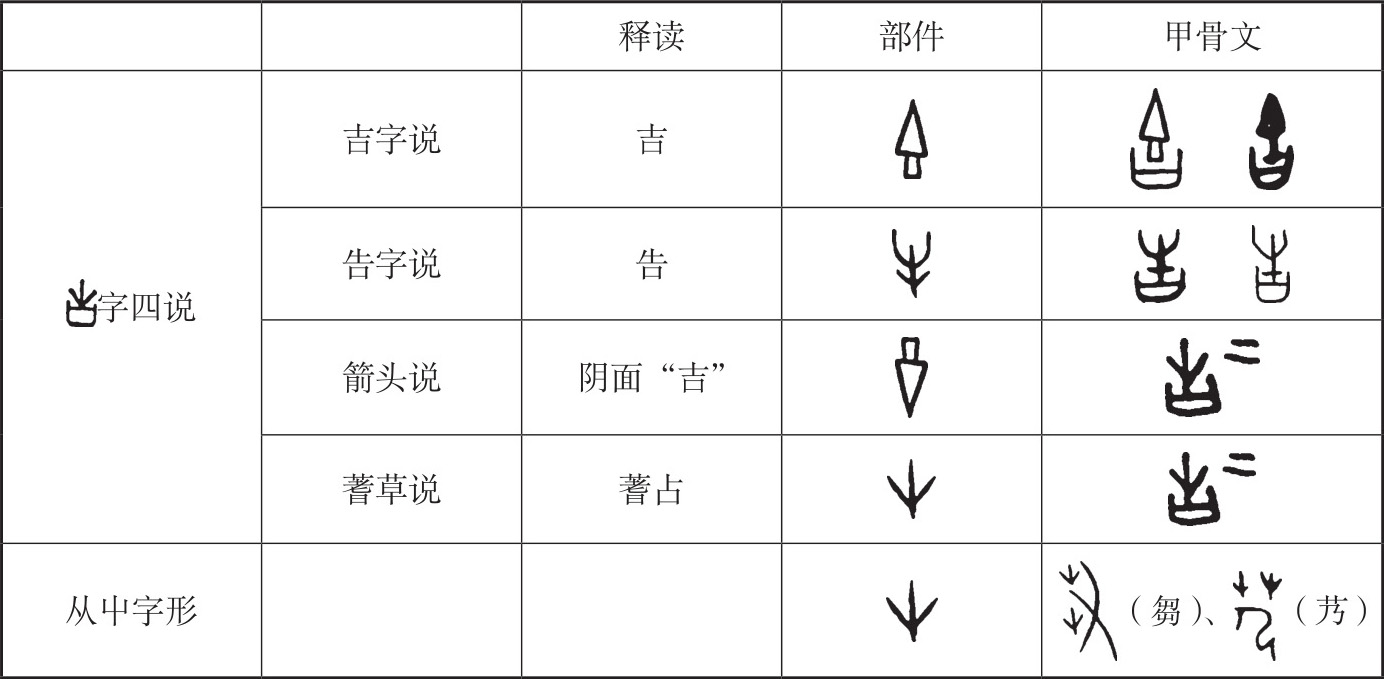

学界对于

字的四种释读,完全基于对

字的四种释读,完全基于对

字上部件的不同理解。为了方便讨论,我们将四说所作部件分析以表一表示。我们也列入从屮的甲骨文字以便与

字上部件的不同理解。为了方便讨论,我们将四说所作部件分析以表一表示。我们也列入从屮的甲骨文字以便与

字的上部件比较。

字的上部件比较。

表一

字四说部件分析表(附从屮字形)

字四说部件分析表(附从屮字形)

“吉字说”以

为“吉”。甲骨文“吉”的上部件

为“吉”。甲骨文“吉”的上部件

象坚实的勾兵,原意表示坚实

[8]

。表一清楚显示

象坚实的勾兵,原意表示坚实

[8]

。表一清楚显示

字的上部件与“坚实勾兵”相去实远,用异体、省文为说,终觉不洽。

字的上部件与“坚实勾兵”相去实远,用异体、省文为说,终觉不洽。

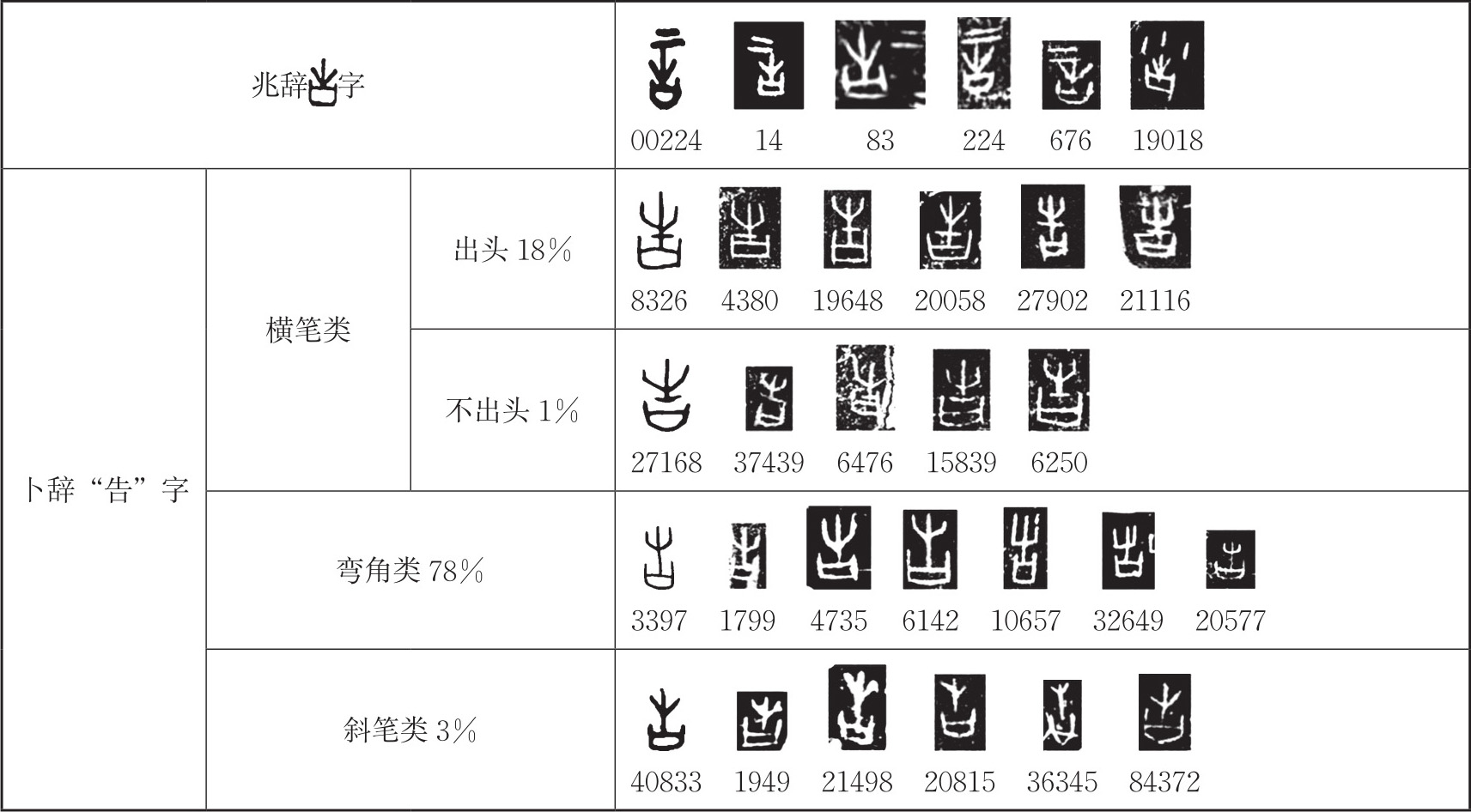

“告字说”为学界普遍接受。卜辞“告”字上部件牛首

有三类写法:1.横笔类:牛角下有一横笔,又可区分为中笔出头或不出头,分别以

有三类写法:1.横笔类:牛角下有一横笔,又可区分为中笔出头或不出头,分别以

与

与

为代表。2.弯角类:牛角弯曲,或半圆形(如

为代表。2.弯角类:牛角弯曲,或半圆形(如

)或折角形(如

)或折角形(如

)。3.斜笔类:牛角径以两笔斜画表示(如

)。3.斜笔类:牛角径以两笔斜画表示(如

)。利用“甲骨文字形库”粗略统计821个“告”字字形

[9]

,弯角类占比达78%,横笔类有19%,斜笔类只有3%。表二将这三类“告”字与兆辞

)。利用“甲骨文字形库”粗略统计821个“告”字字形

[9]

,弯角类占比达78%,横笔类有19%,斜笔类只有3%。表二将这三类“告”字与兆辞

作形体比较。横笔类或弯角类的卜辞“告”与兆辞

作形体比较。横笔类或弯角类的卜辞“告”与兆辞

的字形差别明显,所以兆辞

的字形差别明显,所以兆辞

字与95%以上的卜辞“告”字判然可别。斜笔类的“告”与

字与95%以上的卜辞“告”字判然可别。斜笔类的“告”与

字形体确实比较接近,成为学者论证

字形体确实比较接近,成为学者论证

为“告”字省文的主要依据。但是仔细观察,斜笔类的卜辞“告”中笔较长,与兆辞

为“告”字省文的主要依据。但是仔细观察,斜笔类的卜辞“告”中笔较长,与兆辞

还是可以区分。例如《合》2389版面有一个兆辞

还是可以区分。例如《合》2389版面有一个兆辞

,两个卜辞“告”,一作横笔,一作斜笔

,两个卜辞“告”,一作横笔,一作斜笔

,其中笔明显较长,还是可以与兆辞

,其中笔明显较长,还是可以与兆辞

区分。虽然古文字会有讹混情况,但以占比不足3%的斜笔类型的卜辞“告”作为依据来释读上千的兆辞

区分。虽然古文字会有讹混情况,但以占比不足3%的斜笔类型的卜辞“告”作为依据来释读上千的兆辞

,不免以偏概全,证据薄弱。

,不免以偏概全,证据薄弱。

表二 兆辞

与卜辞“告”字形比较表

与卜辞“告”字形比较表

“箭头说”将兆辞的

与占辞的“吉”作意涵功能的联系,将“吉”与

与占辞的“吉”作意涵功能的联系,将“吉”与

的上部件都视为“箭头”,认为甲骨背面的“吉”字箭头上指,为“阳面(背面)吉字”;正面的

的上部件都视为“箭头”,认为甲骨背面的“吉”字箭头上指,为“阳面(背面)吉字”;正面的

字箭头下指,为“阴面(正面)吉字”。此说所作部件分析,缺乏形、音、义的论证联系,也没有任何其他佐证,令人难以信服。

字箭头下指,为“阴面(正面)吉字”。此说所作部件分析,缺乏形、音、义的论证联系,也没有任何其他佐证,令人难以信服。

“蓍草说”认为

字从屮,字源是植物“草”,不是动物“牛”。由表一可见

字从屮,字源是植物“草”,不是动物“牛”。由表一可见

字上部件与甲骨文芻、艿等字所从的屮部件确实几无二致。所以就部件相似程度而言,“蓍草说”无需倚赖省文、异形或阴面、阳面等曲折为说,要比其他三说合理。

字上部件与甲骨文芻、艿等字所从的屮部件确实几无二致。所以就部件相似程度而言,“蓍草说”无需倚赖省文、异形或阴面、阳面等曲折为说,要比其他三说合理。

的解读

的解读

兆辞

字的下部件

字的下部件

为口形部件,与

为口形部件,与

字字义关系不大,学者较少讨论。甲骨文口形部件有宽口与窄口之分,均隶定为“口”。窄口部件用来表示言食之器,如

字字义关系不大,学者较少讨论。甲骨文口形部件有宽口与窄口之分,均隶定为“口”。窄口部件用来表示言食之器,如

(吹)、

(吹)、

(㳄)、

(㳄)、

(饮)等字。但是甲骨文如

(饮)等字。但是甲骨文如

、(叶、协)

、(叶、协)

(唐),

(唐),

(

(

),

),

(

(

)等字从宽口,多与礼仪或军国大事有关,是言食之器或另有他义,有待深究。甲骨文“吉、告”与兆辞

)等字从宽口,多与礼仪或军国大事有关,是言食之器或另有他义,有待深究。甲骨文“吉、告”与兆辞

均从宽口。“吉”字下部件或以为区别意符,或以为象置勾兵之

均从宽口。“吉”字下部件或以为区别意符,或以为象置勾兵之

卢盛器。“告”字下部件如果理解为言食之器,符合卜辞“告”字作为报告、告示的释读。“箭头说”将

卢盛器。“告”字下部件如果理解为言食之器,符合卜辞“告”字作为报告、告示的释读。“箭头说”将

、“吉”下部件均视为象形的龟甲边缘,以便配合箭头指向。“蓍草说”认为

、“吉”下部件均视为象形的龟甲边缘,以便配合箭头指向。“蓍草说”认为

字下部件可以理解为区别意符,在于指明

字下部件可以理解为区别意符,在于指明

字所从的“屮”是蓍草,也可以理解为言食之器,表示“蓍草宣示”,或者更可以理解为盛蓍草茎杆的容器,作为蓍草占筮之具。总之,

字所从的“屮”是蓍草,也可以理解为言食之器,表示“蓍草宣示”,或者更可以理解为盛蓍草茎杆的容器,作为蓍草占筮之具。总之,

字下部件的造字初义有待深究。

字下部件的造字初义有待深究。

类兆辞的缀文

类兆辞的缀文

兆辞没有

字单独出现的例子。兆辞“二

字单独出现的例子。兆辞“二

”写作

”写作

或

或

。“二”恒置于

。“二”恒置于

字上端,或偏左或偏右,有似缀符。兆辞“二”的“二”与兆枝走向一致,于左半甲出现在

字上端,或偏左或偏右,有似缀符。兆辞“二”的“二”与兆枝走向一致,于左半甲出现在

右上端,右半甲出现在左上端。学者行文均写成“二

右上端,右半甲出现在左上端。学者行文均写成“二

”,但几乎不见“二”与

”,但几乎不见“二”与

平行的契刻,令人怀疑

平行的契刻,令人怀疑

是代表词语“二

是代表词语“二

”,还是代表特殊的合文。“吉字说”将“二”误解为“上、下”。“箭头说”将“二”视为横,将“小”视为短的三直笔,认为“二”“小”以横竖代表阴阳。“告字说”以“二”“小”的字面意思来理解兆辞意涵。但是将“二

”,还是代表特殊的合文。“吉字说”将“二”误解为“上、下”。“箭头说”将“二”视为横,将“小”视为短的三直笔,认为“二”“小”以横竖代表阴阳。“告字说”以“二”“小”的字面意思来理解兆辞意涵。但是将“二

”释读为“两次的

”释读为“两次的

”,那么“小

”,那么“小

”的“小”就颇令人费解。“蓍草说”如果成立,则“二”“小”等缀文应该与蓍占方式的选择有关,可能表示蓍草放置的方位,或者表示龟筮的从逆组合关系。总之,“二”“小”等缀文所代表的意涵也有待深究。

”的“小”就颇令人费解。“蓍草说”如果成立,则“二”“小”等缀文应该与蓍占方式的选择有关,可能表示蓍草放置的方位,或者表示龟筮的从逆组合关系。总之,“二”“小”等缀文所代表的意涵也有待深究。

“吉字说”认为

字兆辞的功能是依照兆璺的判定来纪录不同程度的“吉”象。为了调和

字兆辞的功能是依照兆璺的判定来纪录不同程度的“吉”象。为了调和

与“吉”的形体不似,此派提出甲骨文有两种“吉”字的写法:一为占辞“王占曰吉”的卜辞“吉”,一为写作

与“吉”的形体不似,此派提出甲骨文有两种“吉”字的写法:一为占辞“王占曰吉”的卜辞“吉”,一为写作

的兆辞“吉”。此说主要盲点为:1.以异体、省文作字形比附,殊为勉强。2.将“二

的兆辞“吉”。此说主要盲点为:1.以异体、省文作字形比附,殊为勉强。2.将“二

”之“二”错误理解为“上、下”。3.将卜辞的“大吉”“弘吉”等与兆辞的“二

”之“二”错误理解为“上、下”。3.将卜辞的“大吉”“弘吉”等与兆辞的“二

”等同,引起兆块与兆区以及兆辞与占辞的混淆。4.原来以为表示吉象的兆枝角度却与兆辞“二

”等同,引起兆块与兆区以及兆辞与占辞的混淆。4.原来以为表示吉象的兆枝角度却与兆辞“二

”出现的兆块毫无关联

[10]

。

”出现的兆块毫无关联

[10]

。

除了字形不类,“告字说”的盲点在于对兆辞功能缺乏清楚的解释。卜辞“告”字可以释读为报告、相告或册告,也可以作为祭祀名。如果将兆辞

理解为卜辞“告”的“相告”,却不知相告的对象为何?如果“二告”表示两次相告,却无法说明“小告”表示什么相告?如果将

理解为卜辞“告”的“相告”,却不知相告的对象为何?如果“二告”表示两次相告,却无法说明“小告”表示什么相告?如果将

字理解为告祭,则更令人费解。黄锡全说:“兆辞中的一告、二告、三告、小告似是纪录卜兆呈示的不同现象,或是对卜兆某方面吉凶的判断语。”

[11]

但没有说明是某个兆块出现的特别现象,还是整个兆区显示的现象。屈万里认为“三告”是“灼卜三次乃见坼舋而告以吉凶也”

[12]

。刘玉双也认为“二告、三告”是“指在同一卜兆中人与神沟通第几次有所告的次数行为”

[13]

。如果将“告”理解为与神灵沟通或神灵有所告,那么在《合》635的107个兆块中,只有13个兆块刻记兆辞,难道其他兆块不见神灵有所告吗?总之,“告字说”因为卜辞有“二告”一词,所以将兆辞“二

字理解为告祭,则更令人费解。黄锡全说:“兆辞中的一告、二告、三告、小告似是纪录卜兆呈示的不同现象,或是对卜兆某方面吉凶的判断语。”

[11]

但没有说明是某个兆块出现的特别现象,还是整个兆区显示的现象。屈万里认为“三告”是“灼卜三次乃见坼舋而告以吉凶也”

[12]

。刘玉双也认为“二告、三告”是“指在同一卜兆中人与神沟通第几次有所告的次数行为”

[13]

。如果将“告”理解为与神灵沟通或神灵有所告,那么在《合》635的107个兆块中,只有13个兆块刻记兆辞,难道其他兆块不见神灵有所告吗?总之,“告字说”因为卜辞有“二告”一词,所以将兆辞“二

”与卜辞“二告”等同起来。事实上,从兆块与兆区的界定以及兆辞与卜辞的区分来看,恰恰因为卜辞有“二告”,反而更能说明兆辞“二

”与卜辞“二告”等同起来。事实上,从兆块与兆区的界定以及兆辞与卜辞的区分来看,恰恰因为卜辞有“二告”,反而更能说明兆辞“二

”不是卜辞“二告”。

”不是卜辞“二告”。

此说将兆辞“二

”分为两类:1.“区域二告”;2.“裂痕二告”与“裂纹小告”

[14]

。“区域二告”表示全区(即兆区)兆象为吉;“裂痕二告”与“裂纹小告”则是对呈凶相的卜兆进行补救的两种措施,将兆辞作为化凶为吉的标记。例如《合》656有一条贯通龟甲的裂纹凶兆,刻有“小告”,表示凶兆已被化解成为吉象。此说最大盲点是将甲骨经过三千年掩埋风干产生的裂痕错以为是凶兆。细查“箭头说”所举诸例,裂痕多出现在刻字之上,应该是久埋所致,不是施灼所致的兆象。《合》656的裂纹明显覆盖于“小告”刻字之上,可以确定契刻为先,裂痕后起,不能作为吉凶判定的论断。此外,“箭头说”将

”分为两类:1.“区域二告”;2.“裂痕二告”与“裂纹小告”

[14]

。“区域二告”表示全区(即兆区)兆象为吉;“裂痕二告”与“裂纹小告”则是对呈凶相的卜兆进行补救的两种措施,将兆辞作为化凶为吉的标记。例如《合》656有一条贯通龟甲的裂纹凶兆,刻有“小告”,表示凶兆已被化解成为吉象。此说最大盲点是将甲骨经过三千年掩埋风干产生的裂痕错以为是凶兆。细查“箭头说”所举诸例,裂痕多出现在刻字之上,应该是久埋所致,不是施灼所致的兆象。《合》656的裂纹明显覆盖于“小告”刻字之上,可以确定契刻为先,裂痕后起,不能作为吉凶判定的论断。此外,“箭头说”将

下部件“口”视为龟甲边缘,将刻辞“亡至口”一语解释为“裂痕不到龟甲边缘”,同样也忽视了裂痕与刻辞的先后关系。“箭头说”无视刻字与裂痕的先后关系,已经失去其论证的根本立足点,难以成立。

下部件“口”视为龟甲边缘,将刻辞“亡至口”一语解释为“裂痕不到龟甲边缘”,同样也忽视了裂痕与刻辞的先后关系。“箭头说”无视刻字与裂痕的先后关系,已经失去其论证的根本立足点,难以成立。

“蓍草说”立足于如下考量:1.兆辞

字的上部件与甲骨文从屮的部件相似,一根多茎,可以从字形联系到蓍草。2.兆辞的功能只限于所在兆块的兆辞,与吉凶研判无关。3.先秦有龟筮并用的传统,龟卜筮占的问事例子多见于传世先秦文献。4.出土的殷商文物发现刻有数字卦,类似筮数易卦,商代在用龟甲兽骨之外,可能用揲蓍或类似方法进行蓍占

[15]

。“蓍草说”将

字的上部件与甲骨文从屮的部件相似,一根多茎,可以从字形联系到蓍草。2.兆辞的功能只限于所在兆块的兆辞,与吉凶研判无关。3.先秦有龟筮并用的传统,龟卜筮占的问事例子多见于传世先秦文献。4.出土的殷商文物发现刻有数字卦,类似筮数易卦,商代在用龟甲兽骨之外,可能用揲蓍或类似方法进行蓍占

[15]

。“蓍草说”将

视为针对兆块的术语,用来标记所在兆块需要辅以蓍占数据。至于“二”“小”等缀符,可能与采用蓍占需要的次数或方法有关。

视为针对兆块的术语,用来标记所在兆块需要辅以蓍占数据。至于“二”“小”等缀符,可能与采用蓍占需要的次数或方法有关。

兆辞与占辞可以从字体大小、契刻部位清楚地区别。兆辞是占卜仪式中的术语,占辞是卜辞的组成部分,与吉凶研判有关。“吉字说”与“告字说”以卜辞所见“吉”“告”来理解兆辞

,而“箭头说”也将

,而“箭头说”也将

的功能与占辞的“吉”来作比附,视

的功能与占辞的“吉”来作比附,视

为阴面的“吉”。三说均将兆辞与占辞的功能混淆。四说比较,只有“蓍草说”明确界定兆辞

为阴面的“吉”。三说均将兆辞与占辞的功能混淆。四说比较,只有“蓍草说”明确界定兆辞

与兆块的关系,将其功能确定为技术层面,而不涉及占辞的吉凶判定。

与兆块的关系,将其功能确定为技术层面,而不涉及占辞的吉凶判定。

传世文献《左传》《关尹子》都记载了“龟兆告吉”的故事。“吉字说”与“告字说”的“吉”“告”明显有“龟兆告吉”的影子,“箭头说”也没有脱离“龟兆告吉”的框架。“龟兆”指的应该是龟甲所呈之兆,而不是兆块的兆象。将兆辞的功能联系到“龟兆告吉”,等于把兆辞的作用从兆块提升到兆区,必定会混淆兆辞与占辞的作用。所以兆辞功能不应该涉及“龟兆告吉”。

文献多有龟筮并用的记载,表示先秦有龟蓍并用的传统。《史记·龟策列传》:“王者决定诸疑,参以卜筮,断以蓍龟,不易之道也。”《周礼·春官·筮人》:“凡国之大事,先筮而后卜。”张政烺1978年将张家坡西周卜甲所见数字刻画,按奇阳偶阴的原则与《周易》的卦画联系

[16]

,从此学界将见于先秦卜骨、器物上,由数字组成,兼具实占数字与卦画图形性质的符号称为数字卦。贾连翔《出土数字卦文献辑释》一书收集了88件刻画有数字卦的甲骨、铜器、陶器以及竹简,其中确定属于商代的有18件

[17]

。殷商甲骨作为龟卜工具,得以留存地下,但筮占所用蓍草茎秆不可能存留地下千年。出土的殷商数字卦材料证明当时已经用蓍草或类似占具进行筮占,而兆辞

字,如果从蓍草得形,可以视为殷商蓍占存留的间接证据。四说比较,“蓍草说”对于

字,如果从蓍草得形,可以视为殷商蓍占存留的间接证据。四说比较,“蓍草说”对于

字的理解符合“龟蓍并用”的占卜传统,而不涉及“龟兆告吉”的窠臼。

字的理解符合“龟蓍并用”的占卜传统,而不涉及“龟兆告吉”的窠臼。

”与“不

”与“不

鼄”

鼄”

甲骨文有两种兆辞,一为

类兆辞,一为“不

类兆辞,一为“不

鼄”,二者常见于同版甲骨。其中“二

鼄”,二者常见于同版甲骨。其中“二

”与“不

”与“不

鼄”有时在同一兆块出现

[18]

。兆辞“不

鼄”有时在同一兆块出现

[18]

。兆辞“不

鼄”的意涵学界尚无共识,笔者曾经论证“鼄”字可以假借为朱砂颜料

[19]

。也曾利用拉曼光谱仪考察甲骨卜辞的填色现象

[20]

,如果鼄字确为朱砂,则兆辞“不

鼄”的意涵学界尚无共识,笔者曾经论证“鼄”字可以假借为朱砂颜料

[19]

。也曾利用拉曼光谱仪考察甲骨卜辞的填色现象

[20]

,如果鼄字确为朱砂,则兆辞“不

鼄”可能与填朱有关。张秉权在记述甲骨刻辞的填色现象时提到,占卜者“刻了卜兆、序数和兆语以后,往往再把朱、褐、墨等的颜色,填在刻痕之中”

[21]

。结合张氏的观察以及笔者对甲骨文“鼄”字的解读,兆辞“不

鼄”可能与填朱有关。张秉权在记述甲骨刻辞的填色现象时提到,占卜者“刻了卜兆、序数和兆语以后,往往再把朱、褐、墨等的颜色,填在刻痕之中”

[21]

。结合张氏的观察以及笔者对甲骨文“鼄”字的解读,兆辞“不

鼄”或许与兆璺刻痕的涂色有关,未来研究可以用显微拉曼检视兆璺是否有朱砂痕迹。兆辞功能针对的就是其所在的兆块。甲骨版面的兆璺,钻凿,烧灼的形态、颜色、大小,等等,都是与兆块有关的物理参数。将兆辞的有无与兆块的参数作穷尽式的联系与比较,以便探索兆辞在兆块的出现规律,应该是未来研究兆辞功能的可行途径。

鼄”或许与兆璺刻痕的涂色有关,未来研究可以用显微拉曼检视兆璺是否有朱砂痕迹。兆辞功能针对的就是其所在的兆块。甲骨版面的兆璺,钻凿,烧灼的形态、颜色、大小,等等,都是与兆块有关的物理参数。将兆辞的有无与兆块的参数作穷尽式的联系与比较,以便探索兆辞在兆块的出现规律,应该是未来研究兆辞功能的可行途径。

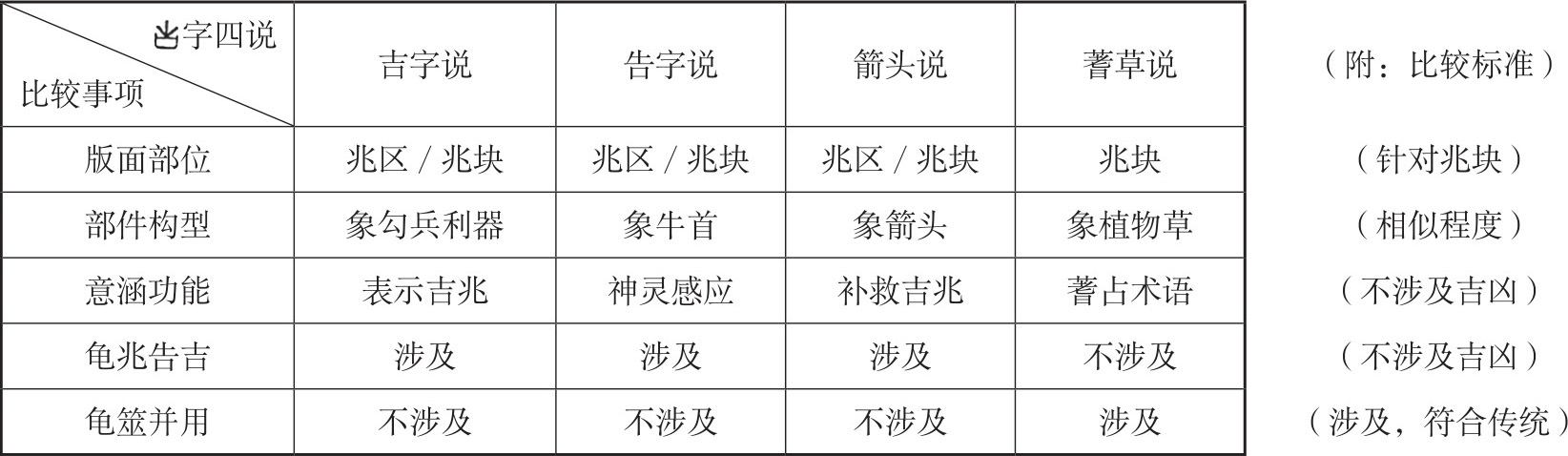

表三将四种关于

类兆辞的解读作一简明对照,列出版面部位、部件构型、意涵功能以及传世文献的“龟兆告吉”与“龟筮并用”五种事项来作比较。

类兆辞的解读作一简明对照,列出版面部位、部件构型、意涵功能以及传世文献的“龟兆告吉”与“龟筮并用”五种事项来作比较。

表三 四种解读比较

四说之中,只有“蓍草说”认为兆辞针对兆块,从而避免兆块与兆区混淆的问题。“蓍草说”认为

字从屮,与屮部件相似程度最高,无需以省文、异形来曲折为说。“蓍草说”将

字从屮,与屮部件相似程度最高,无需以省文、异形来曲折为说。“蓍草说”将

类兆辞视为蓍占术语,不涉及吉凶判定,从而避免兆辞与占辞混淆的问题。再从传世文献来考量,“蓍草说”不落“龟兆告吉”的窠臼,但符合先秦“龟筮并用”的占卜传统。综合表三所列事项与比较标准,笔者认为“蓍草说”要比其他三说合理。除此之外,将兆辞的功能确定在兆块范围之内,可以提出具体的研究问题,例如:1.占卜者如何决定每次占卜的兆块数目?2.占卜者在兆块刻记

类兆辞视为蓍占术语,不涉及吉凶判定,从而避免兆辞与占辞混淆的问题。再从传世文献来考量,“蓍草说”不落“龟兆告吉”的窠臼,但符合先秦“龟筮并用”的占卜传统。综合表三所列事项与比较标准,笔者认为“蓍草说”要比其他三说合理。除此之外,将兆辞的功能确定在兆块范围之内,可以提出具体的研究问题,例如:1.占卜者如何决定每次占卜的兆块数目?2.占卜者在兆块刻记

类兆辞的决定参数是什么?3.在兆块刻记兆辞“不

类兆辞的决定参数是什么?3.在兆块刻记兆辞“不

鼄”的决定参数是什么?4.兆辞“不

鼄”的决定参数是什么?4.兆辞“不

鼄”与兆璺填色的关系是什么?5.

鼄”与兆璺填色的关系是什么?5.

类兆辞与“不

类兆辞与“不

鼄”的关系是什么?这些问题的解决,有助于我们进一步了解商代的甲骨占卜。

鼄”的关系是什么?这些问题的解决,有助于我们进一步了解商代的甲骨占卜。

附记:本文写作承夏含夷、李发两位教授提供意见,赵鹏、郅晓娜两位专家提供资料,谨致谢忱。

(作者单位:新泽西州罗格斯大学)

[1] 孙诒让《契文举例·杂例弟十》,《甲骨文研究资料汇编》第19册(据民国六年影印孙诒让稿本影印)第187页,北京图书馆出版社2008年。

[2] 张秉权《说“吉”——“上吉”“小吉”与“大吉”“弘吉”的比较研究》,《史语所集刊》第23集下第621—637页,1952年。

[3] 商承祚《福氏所藏甲骨文字考释》第三叶,金陵大学中国文化研究所丛刊甲种,1933年;《殷墟卜辞附释文及文编》“释文”第1页,北京哈佛燕京学社石印本,1933年(见《甲骨文献集成》第1册第281、314页,四川大学出版社2000年)。季旭升《清华壹〈尹至〉〈尹诰〉中的“吉”字》,《彰化师大国文学志》第32期第43—51页,2016年。

[4] 黄锡全《告吉辨——甲骨文中一告、二告、三告、小告与吉、大吉、弘吉的比较研究》,《吉林大学研究生论文集刊》第1集第1—31页,1982年。

[5] 冯少波《“二告”字义证》,《甲骨文与殷商史》新8辑第294—327页,上海古籍出版社2018年。

[6] 陈光宇《兆辞“二告”与龟蓍并用》,《出土文献语言研究》第4辑第38—49页,暨南大学出版社2023年。

[7] 刘玉双《甲骨文中“二告”“三告”“小告”小议》,《甲骨文与殷商史》新11辑第299—307页,上海古籍出版社2021年。

[8] 季旭升《清华壹〈尹至〉〈尹诰〉中的“吉”字》,《彰化师大国文学志》第32期第43—51页。

[9] 甲骨文字形库网站http://www.kaom.net/jgws.php。

[10] 张秉权《殷墟卜龟之卜兆及其有关问题》,《中研院院刊》第1辑,1954年。

[11] 同注④第27页。

[12] 屈万里《殷虚文字甲编考释》第479页,台北联经出版事业公司1984年。

[13] 同注⑦第305页。

[14] 冯少波《吉字与“二告”考论》,“第二届古文字与出土文献语言研究学术研讨会”论文集上册第1—22页,西南大学汉语言文献研究所,2017年。

[15] 张政烺《殷墟甲骨文中所见的一种筮卦》,《文史》第24辑第1—8页,中华书局1985年;张政烺《试释周初青铜器铭文中的易卦》,《考古学报》1980年第4期第403—415页。

[16] 张政烺《试释周初青铜器铭文中的易卦》,《考古学报》1980年第4期第403—415页。

[17] 贾连翔《出土数字卦文献辑释》,中西书局2020年。

[18]

黄沛荣《甲文“不

鼄”一辞的检讨》,《中国文字》第32册,台湾大学文学院中国文学系编印,1969年。

鼄”一辞的检讨》,《中国文字》第32册,台湾大学文学院中国文学系编印,1969年。

[19]

陈光宇《从“硃砂”到“不

鼄”》,《古文字研究》第29辑30—42页,中华书局2012年。

鼄”》,《古文字研究》第29辑30—42页,中华书局2012年。

[20] 陈光宇等《甲骨刻辞的拉曼光谱分析》,《甲骨文与殷商史》新10辑第458—474页,上海古籍出版社2020年。

[21] 张秉权《甲骨文与甲骨学》第61—62页,台湾编译馆1988年。