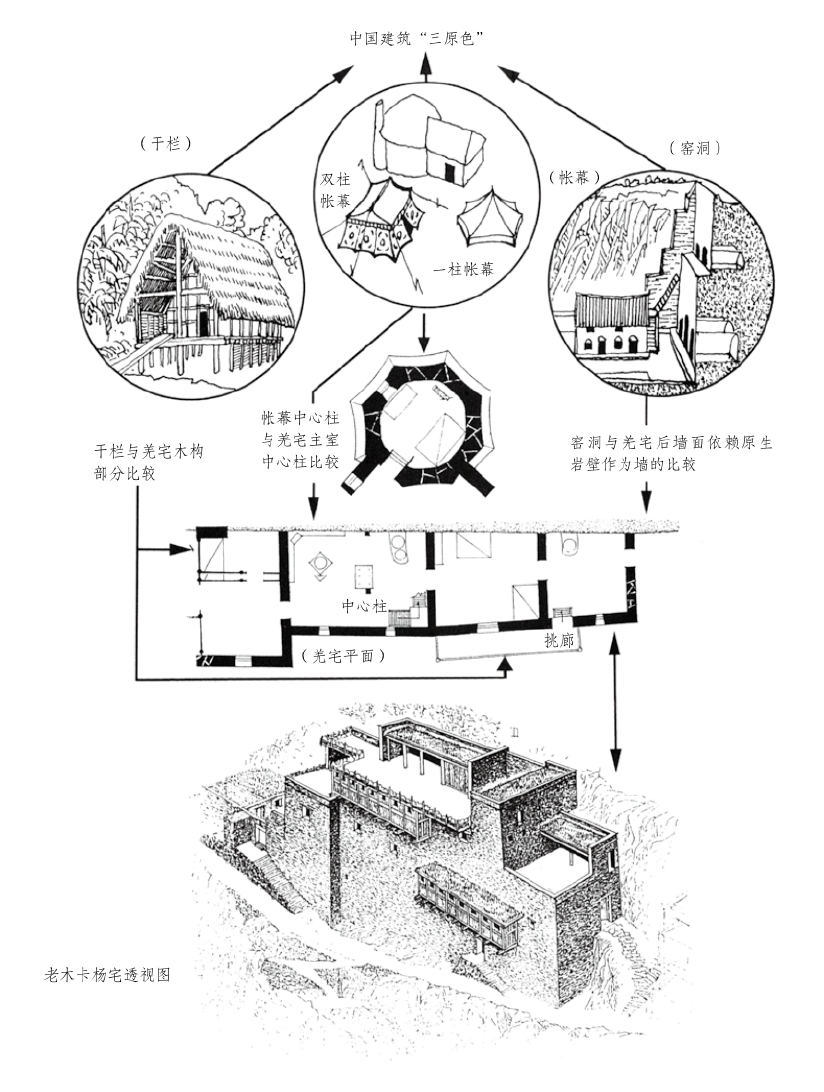

羌族原来住在西北,过着游牧兼农耕的生活,在上古时期即兴建水利,发端农业,是我国古代最早进行农业生产的部落之一。这种最早的农业文明为后来华夏文明的发展奠定了坚实的物质基础。而一部分仍过着游牧生活的羌人还依然活动在西北,经常迁徙,逐水草而居。直到汉代,河湟地区的羌人仍以畜牧为主。古代羌人的居住生活方式曾出现过以下几类:一是农业生产,过定居生活;二是以农业为主,兼营畜牧,仍以定居为主;三是纯畜牧生产,过流动生活;四是以畜牧为主,兼务农业,过季节性的流动生活。以上可以说明,其居住形态,除南方干栏建筑外,诸如窑洞、帐幕,至后来的“一明两暗”三开间“座子屋”均应是古羌人曾居住过的形式。而游牧和迁徙居住形态应同是一样的帐幕式。因此,秦汉之间的西北羌人南迁岷江河谷上游,必然带来这种居住方式。而南迁的羌人,原在西北时不仅游牧,也从事农业,对于由窑洞发展而来的垝垣、版筑、土坯、石砌亦有相当丰富的经验。所以,今天我们不仅发现羌民居主室中有帐幕遗制中心柱的存在,还在碉楼平面看到帐幕周边成弧线边缘的古风,可窥视集诸种活动于主室内,其他房间功能不甚发达,和帐幕空间功能太多类似的遗制。不仅如此,我们还从不少羌民居中看到后墙直接依靠岩体,仅从二层才开始四围砌墙向上发展的“定居”似窑洞形制的延续。而石砌墙体和土坯、版筑一样,正是窑洞发展的必然。因此,岷江上游的羌族建筑,应是同时继承了西北古羌人的居住方式,为帐幕和窑洞的结合体,有专家认为是帐幕加“干栏化”。不过,说成帐幕、窑洞再加“干栏化”,似乎更加全面。

有巴蜀历史学家提出,原与羌人形影不离的氐人,后从羌人中分化出来,风俗习惯开始改变,其居住的“板房”是古老巢居的发展,即有干栏特色。而“氐”为低地之羌的俗称,聚居于天水、陇西山多林木之地,又常和羌人混居,其居住习惯影响到羌人应是很自然的事。因此,可以说,现今羌族石砌碉房应是窑洞、帐幕、干栏三者的混合体。正如张良皋先生所说,这三者是中国建筑的“三原色”,而藏、羌住宅正是三原色调配出来的一种混合色调。冉光荣等先生在所著《羌族史》中指出,现在居住在西北、西南的众多民族在语言风俗、宗教信仰、居住建筑等方面,都有很多共同点,并都可以从古羌人那里找到一定的线索。

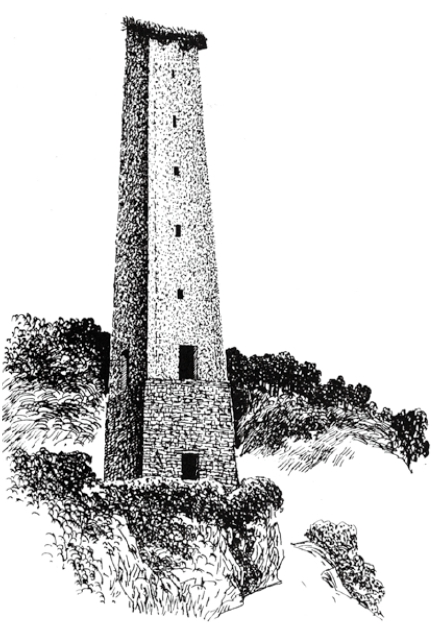

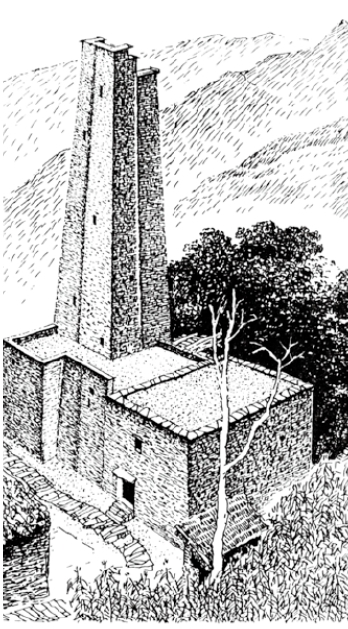

秦末汉初,羌人来到岷江上游一带开垦土地、经营农业,从游牧渐而转向定居。当时在岷江上游,居住着冉与駹两个部落或部落联盟。《后汉书·西南夷传》记载:“冉駹者……众皆依山居止,垒石为室,高者十余丈,为邛笼。”《蜀中广记》也说:“在蜀郡西北二千余里即汉之西南夷也……其地南北八百里,东西千五百里无城栅,近川谷,傍山险。俗好复仇,故垒石为巢而居以避患,其巢高至十余丈,下至五六丈,每级以木隔之,基方三四步,状似浮图……开小门,从内上,通夜必关闭,有二万余家。”再《蜀中广记·风俗记》又说:“威茂古冉駹地……《寰宇记》云州本羌戎之人……垒石为巢以居,如浮图数重,门内以梯上下,货藏于上,人居其中,畜圂于下,高二三丈者谓之鸡笼,十余丈者谓之碉,亦有板屋土屋者,自汶川以东皆有屋宇不立碉巢。”

刘致平在《中国居住建筑简史》中说“碉巢,碉,碉楼实为一物”,又引《四川新地志》说:“羌民之住居,大都为碉居性质,其住屋地点大都为便于防守之地,建筑多二层或三层楼式。墙壁多为片石砌成,房顶覆以泥瓦或石板,内外间隔。屋顶皆设有晒房以为曝晒粮食之用。如系二层楼其下为人及牲畜所住,上为晒房。如系三层楼下为牲畜厩舍,中为卧室及厨房,上为晒房。门窗皆以木制,略似西洋建筑,唯窗少而小,一切空气阳光,均不甚佳。晒房上四面开阔,可以远望。若遇战争即可由上放射。富贵者且多于房角,特建高碉以片石为壁,以木为楼梯,有高至十余丈者,每层均有炮眼,甚为雄壮。”

综上推测,羌族建筑恐怕是古冉駹人与西北羌人的共同创造,它分成了住宅、碉楼、住宅与碉楼共同体三大空间形态。那么,碉楼等建筑之由来应是怎样的呢?

羌族建筑是中国建筑“三原色”调配出来的一种混合色调

有人认为:“经考,羌族碉楼的建筑历史,岷江上游两岸高山或半山上的羌族碉楼,大多有三四百年之久,传说有的碉楼已有数千年的历史。”(《羌族研究》第二辑)还有人指出:“这种石砌的塔碉,早在两千年以前,就已经出现在岷江上游地区。”(《羌族研究》第一辑)英人托马斯·托伦士牧师在其《青衣羌—羌族的历史习俗和宗教》一文中说:“名将姜维取道岷江及杂谷脑河谷,修筑碉楼,震慑羌民,遗迹至今可见。”这说明羌区碉楼的兴起最早可能是蜀汉时期由内地带来的军事建筑。

首先,岷江上游最早的羌人住宅延续并糅合了西北窑洞、帐幕、干栏三种形式。在原西北这三种形式均设有十分高耸的瞭望和战争防御的建筑设施。而在成都出土的东汉时期的牧马山画像砖上,一座大型庄园左侧出现了碉楼的原始形态—望楼,刘致平教授直呼其“碉楼”。此前200年秦灭蜀后,“在移民的同时,也修筑了城防”“造作下仓,上皆有屋,而置观楼、射栏。城上有供瞭望的‘观楼’和储放弓箭的‘射栏’”。应该说“望楼”与“观楼”在防御功能上是异曲同工的。汉武帝时司马相如出使西夷冉駹等地,后来姜维在威州附近构筑城堡碉楼,等等,这些人都极有可能把内地望楼形制带到羌区。羌区河谷多荒漠,木材少且不具坚固性,人们就地取材,以泥土或土坯砌碉楼,便造成今日威州镇周围布瓦山寨和木常寨有7座土碉楼的现状。而茂县羌族核心地区几乎清一色的石砌碉,则说明是土碉的发展,更糅合了帐幕顶内收弧线的碉楼做法,成六角、八角形貌,而上述土碉仅为正方四角状。当然这里也不排除羌人在深入内地兴修水利、筑坎打井的过程中,借鉴了汉族望楼形制而自发构筑的可能,或这本来就是羌人的创造。

汉以后,岷江河谷中游始终不太平,征战、械斗不断,羌族碉楼以卓有成效的防御功能,广泛兴建于寨子、房舍、道路、隘口、要关之间。因公因私,因贫因富,又出现了公用碉楼和房舍结合的私家碉楼等内涵不同的形态。“一时碉楼四起,可称作建碉的兴盛时期。”从各地出土的明器、壁画、画像砖来看,从中原到南方,汉代亦是好建望楼、坞堡、阙等高耸建筑物的时代,碉楼几乎成为汉代建筑的特色,想来羌人很难游离在外。

立于寨中的公共石砌碉楼

立于寨旁的公共泥夯碉楼

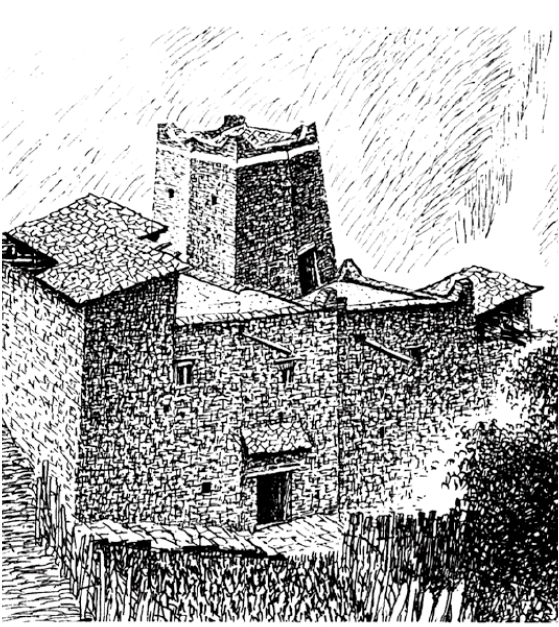

羌族建筑最具空间组合特色的是碉楼和住宅的结合,即碉房。过去常将没有碉楼的住宅混称碉房,此称没有把碉房和住宅区分开,概念上模糊,至少在建筑学意义上如此。

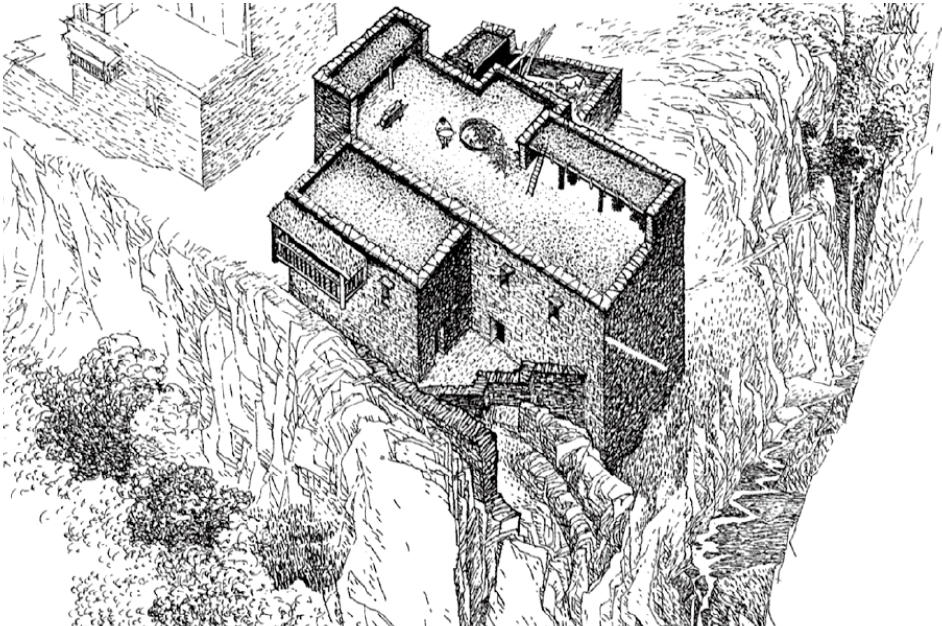

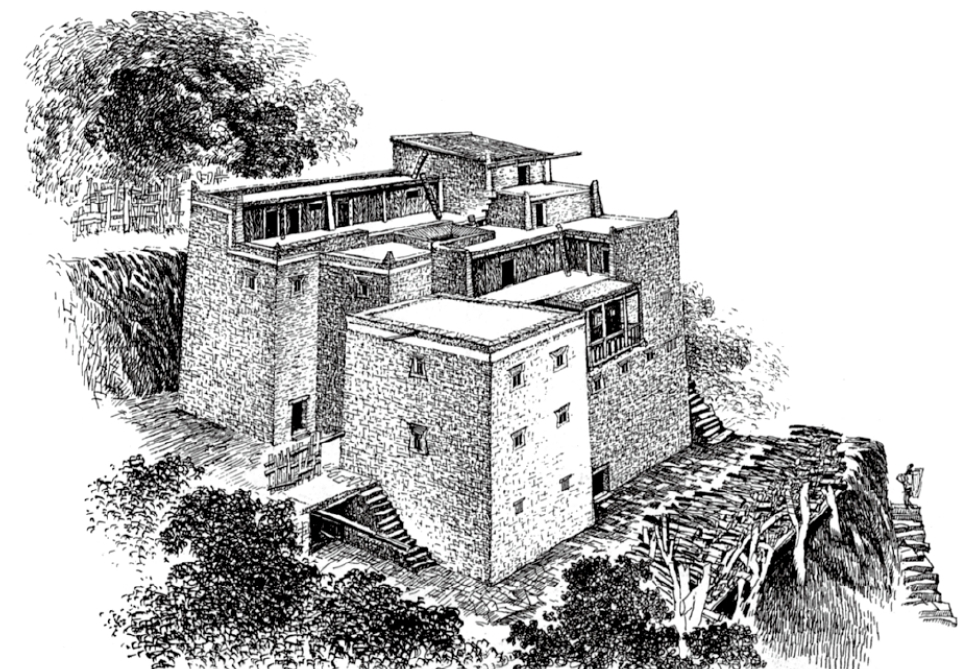

碉房最显著的特点是,碉楼和住宅形成一个功能和使用上的整体,碉楼已不单独存在,它在结构、空间、材料等方面都与住宅融会在一起,是纯粹私家性质的。有的碉房中的碉楼甚至在下几层空间上取掉一至二面墙体,使碉楼内部空间直接与住宅空间贯通,仅在外观上有明显的碉楼痕迹。这种结合始于何时尚不可考,但从茂县羌族核心地区的曲谷、三龙、黑虎等乡的明代遗制来看,至少在距今400年前即有这种“结合体”。如果把这种现象看成是比较成熟的农业文明的结果,上推至千年之上也是可以的。徐中舒在《论巴蜀文化》中说道:“这种‘小石城’把城的范围缩小到仅能保护自己和家属,这就显示了这个时期的戎族,是已经从氏族制进入家族制了。”刘致平在《中国居住建筑简史》中说:“碉楼(即碉房)起源很早是没甚问题的。”是否可以这样推测:“垒石为巢以居”以来,除有“货藏于上,人居其中,畜圂于下,高二三丈”的“邛笼”,即住宅之外,“十余丈者谓之碉”的碉楼业已同时存在?至于尺度相差甚巨的两者是否结合成一体,虽没有明确的记载,但《四川新地志》言,“富贵者且多于房角,特建高碉”,既有的住宅之“角”,自然包括和住宅结合成一体的屋的一旁在内,想来如此便有了碉房的开始。再则“富贵者”有经济能力办到,以至于渐渐影响到财力一般的人家,导致茂县曲谷、三龙、黑虎等乡一带,住宅几乎都和碉楼糅合一起,造成碉房现象。这并不是说所有羌族住宅都如此,在杂谷脑河谷流域,像桃坪寨,仅一两家如此,其他寨现在尚少见。这也是造成有的羌寨没有公共碉楼的原因之一。而有公共碉楼的羌寨,往往就无碉房或少碉房。所以羌寨千千,内涵各异,不能一概而论。

碉楼与住宅融为一体的碉房

碉房具有形形色色的组合形态

石砌住宅为占羌族住宅比例较大者,任何典籍对羌民居的描述都无法回避。它的形制很容易和碉房混淆,却是羌民居最原始的形态。它没有碉楼的附着空间,全石砌四围,即上述之“邛笼”。“高二三丈者谓之邛笼”,又“垒石为室”“依山居止”,远看如城堡碉房。所以古人原本是把10米内的羌民居和30多米的碉楼分开的,后来把邛笼和碉房统而呼之“碉房”。实则邛笼是不带碉楼的,是以居住为主、防御为次的建筑。综上三点可以列下式:

碉楼—防御为主。

碉房—防御、居住并存。

石砌住宅(邛笼)—居住为主,防御次之。

板屋土屋(阪屋)—纯粹居住。

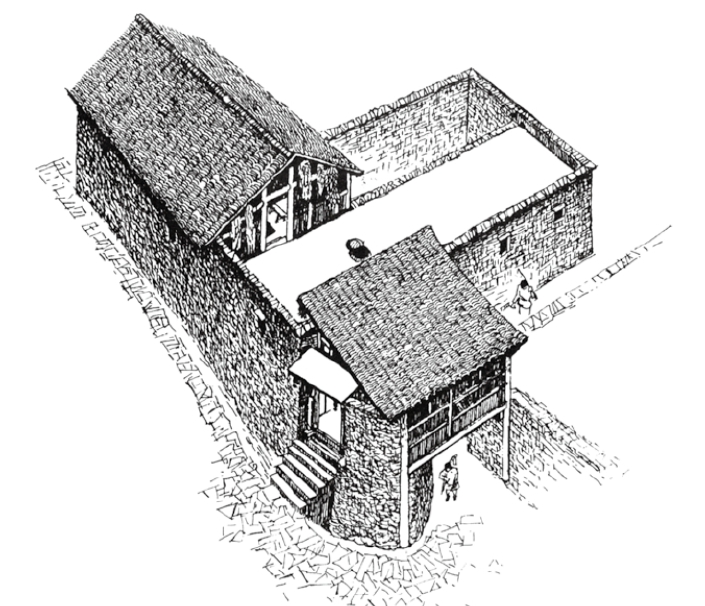

羌族主要建筑,除了碉楼、碉房、石砌住宅,尚有板屋类型,《寰宇记》记载:“威茂古冉駹地……亦有板屋土屋者,自汶川以东皆有屋宇不立碉巢。”《诗经·秦风·小戎》“毛传”谓“西戎板屋”。谭继和先生认为,“其实板字为陇阪之阪,阪屋就是干栏”,是“巴蜀秦陇之间……干栏式建筑”,是“巢居式建筑”。此观点正谋合张良皋先生藏居(羌居)由帐幕加干栏发展而来的结论。谭先生进而确认,“巴蜀巢居文化有两个发展系统:一个系统是古羌人从河湟入蜀,沿岷江南下,在古冉駹地创造邛笼文化;另一个系统是岷江河谷直至古成都平原的土著创造的干栏楼居文化”。这种干栏式板屋建在山崖陂陀之间,亦是“滨水之陂陀”,羌人正是沿岷江河谷两岸建造这种板屋。汶川以东实指绵虒羌锋一带,其建筑特色是,屋顶为两坡水斜面,内以穿逗木构支撑,周护以木板,下圈以石砌墙体,若去掉墙体并裸露内部,则干栏一目了然。若以土石墙体支撑承重木构屋体,则是以土石带木之“干栏”。“板屋土屋”是河谷地带羌族民居的基本形式,它有别于半山腰高山台地的羌民居。此类形式一直延伸到茂县境内,直到部分岷江支流区域。比如茂县永和乡溪河岸旁之下寨,其板屋之形貌,尤昭著古风,但数量就少多了。至于《寰宇记》中言“屋宇不立碉巢”者,显即板屋不同于石砌住宅和碉房。

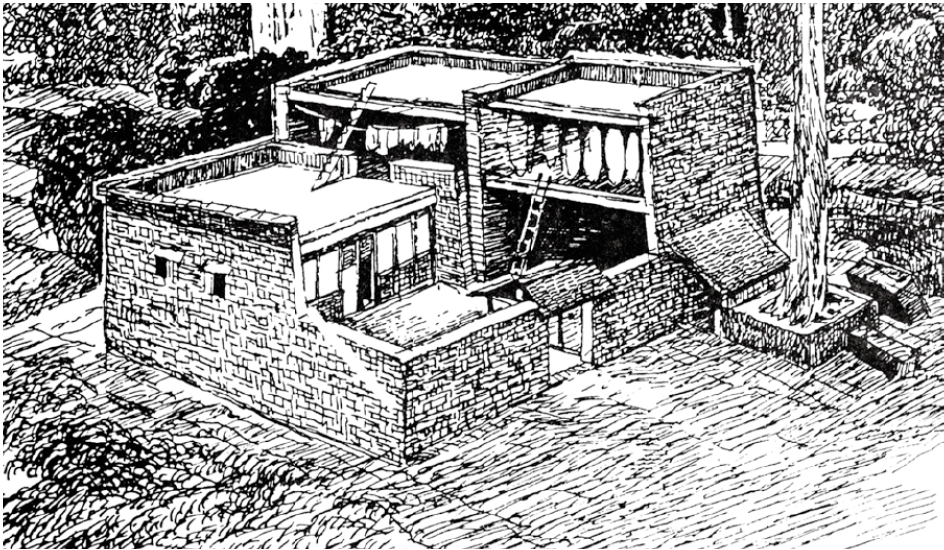

谓之“邛笼”的石砌住宅,一层、二层式

“依山居止”的石砌住宅,仍是“邛笼”多变空间一类

岷江河谷地带之板屋透视图

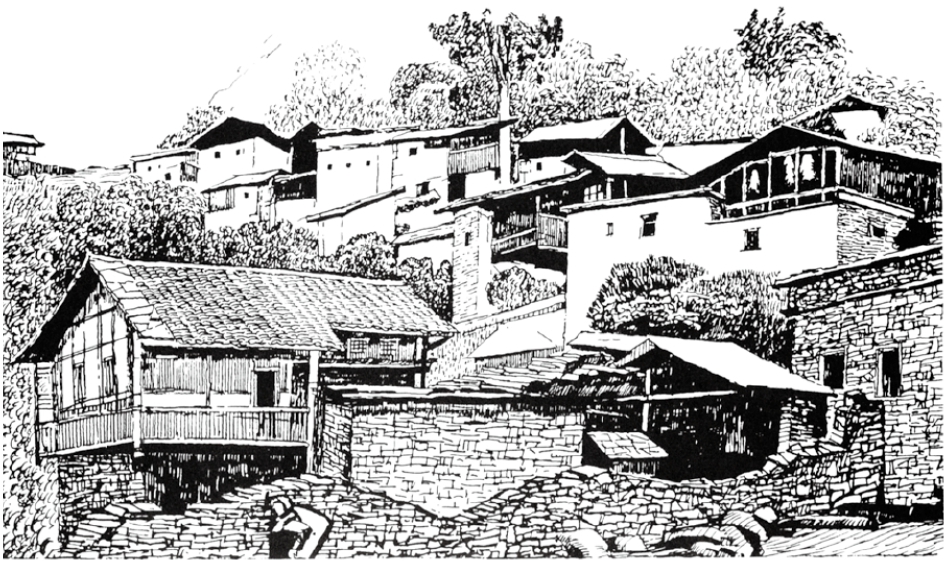

岷江河谷板屋组团空间一瞥

14世纪中叶,为加强统治,明朝廷在羌族地区广泛推行土司制度。土司即分封少数民族首领、豪酋的地方官吏名。土司所行使权力和居住的建筑,俗称官寨。这种制度始于元代,也在羌族地区有所建置。羌族地区最大的土司即汶川瓦寺土司,其建筑为城堡式,辉煌庞大,形制复杂,蔚为壮观;比较著名的还有茂县岳希土司、曲谷“后番”土司等。土司官寨建筑各具特色,是羌族建筑的精品,均为防御与权力、居住的综合性建筑,值得研究而饶有趣味的是,这类建筑无论群体或单体,都使人强烈感到有汉族文化的成分。于是留下这样的问题:这种汉文化成分的参与是在汉统治者的淫威之下土司不得已而为之呢,还是土司讨好争宠的结果,或者设计者中有汉族工匠等?而客观空间组群布局效果却是第一位的,它以不同凡响、显著的创造特色,尤其是各土司官寨均不雷同的空间形态而具有非常大的历史、文化与建筑研究价值。这种价值不是汉文化削弱了羌文化的结果,而恰是建筑作为媒介加强、完善了羌族固有文化。因为羌族文化也是不断发展和吸收外来文化的,所以各官寨从外空间到内涵都极具个性,从而丰富了羌族建筑的多样性。

羌人自古聚落成寨,过去人们多以为是纯自然形成,是原始随遇而安的结果。这种看法全然大错。一个民族要生存下去,首先要防御。相好邻里不说,内部亦讲传承,讲主次秩序,讲生产生活的方便合理,讲发展。羌人聚落古制可追溯到母系社会的仰韶时代,《羌族史》作者称:“汉以前在河湟区域的居民,据《后汉书·西羌传》记载,恰恰正是羌人,基本上没有其他民族……陕西省咸阳和宝鸡两地区的北部边缘……是以羌人为核心的戎人的活动地区。”而紧靠此地区的“陕西临潼姜寨发现的仰韶文化遗址,居住区的住房共分五组,每组都有一栋大房子为核心,其他较小的房屋环绕中间空地与大房子作环形布置,反映了氏族公社生活情况”(《中国古代建筑史》)。羌、姜本一家,虽一支后来以畜牧为主,一支以农业为主。而一旦羌人定居从事农业之后,其聚落布置也会反映出源远的古制。

茂县羌族核心地区官寨透视图

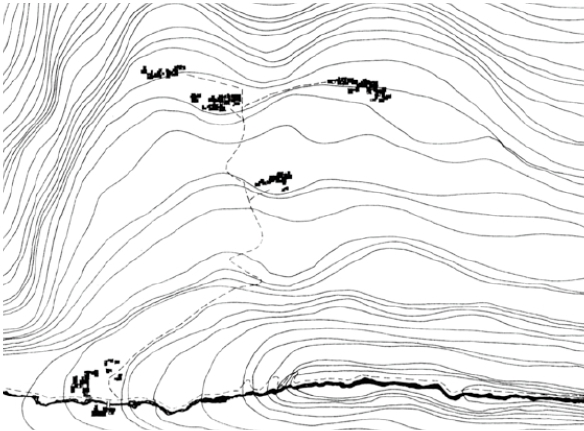

茂县曲谷寨在高半山台地上布置寨子三个,中为主寨,左右为次寨,主寨靠前形成三角形,里有头人大宅一幢。主寨正前方临台地前沿设大型哨碉一个,可俯瞰下面河谷地带,视野非常开阔,台地、庄稼地全在弓箭、枪弹射程之内。整个台地之左右山崖和后山崖天然形成“

”状地形,台地之下为陡峭斜坡,易守难攻。上有溪流水井,更是长久割据的全封闭之险境。以此对比古羌人聚落遗制,二者何其相似。

”状地形,台地之下为陡峭斜坡,易守难攻。上有溪流水井,更是长久割据的全封闭之险境。以此对比古羌人聚落遗制,二者何其相似。

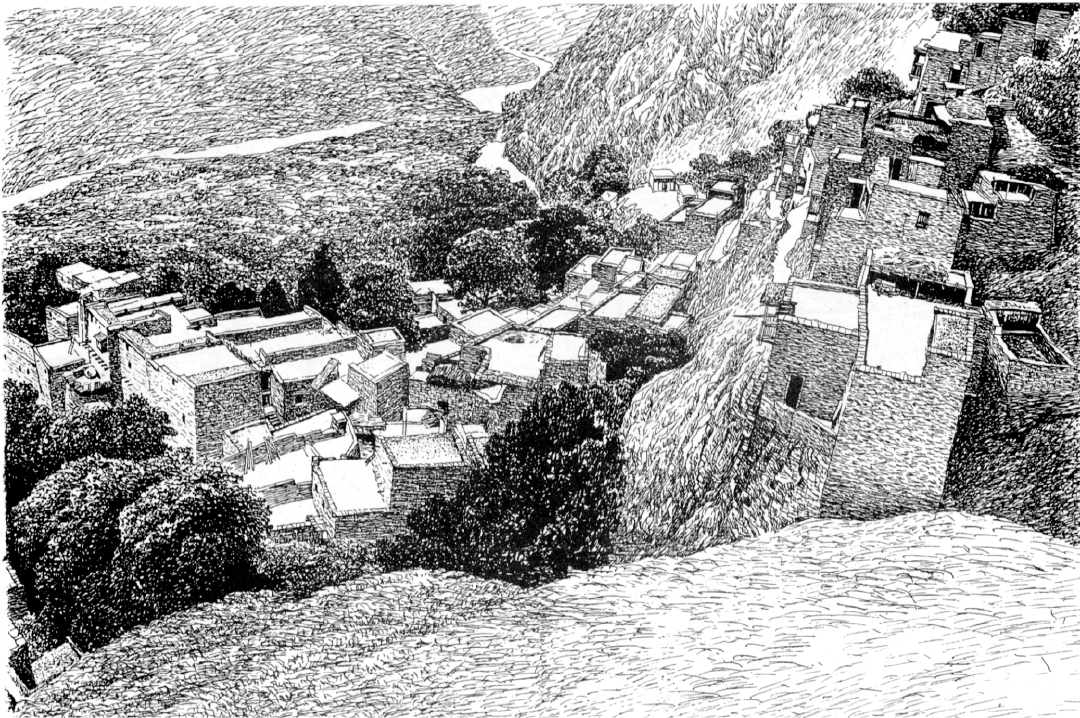

羌族聚落多分布在河谷、半山腰、高半山三段地形上,因地因时各有不同的原始规划组群,以相互顾盼、支持,围绕一个主寨展开整体布局,看似散,实为一体,极富特色。

每个寨子由数量不等的家庭单元组成,小则几户,多则百家,规律性极强,又形式多样。首先,主干道路多垂直于等高线,两旁有岔道支路,不少寨子在道路上搭建过街楼天桥,有大门和道路串联。道路由于两边均为两三层的住宅,故显得狭窄。此恰又利于防御,如遇敌窜进寨,困其于巷道之内以乱石檑木击之。有的寨子引水入道路一侧,多为清洗用水,不作饮用,算是道路、水路并行的长处。不足者为易毁路阶自成“阳沟”,造成有路无道的粗劣状况,这一弊端是极易改变的。另一个具有规律性的特点是寨子内每家屋顶平台相互衔接,成为“第二地面”的整体空间(亦称第五立面)。此制的形成除了有山区平地难寻、少雨寒冷等因素,防御中的屋面相互支持,应是不可怀疑的因素。

黑水河流域之聚落

有极个别大路边的居民点,像理县通化、薛城,由于汉族商人的改造,设店开铺,已成市镇之初,其中也不乏羌人居住。《中国城市建筑史》(二版)说:“在原始村落后期,就已由于生产及生活的需要而产生简单的分区,建筑也有了一定的分工和组合。”

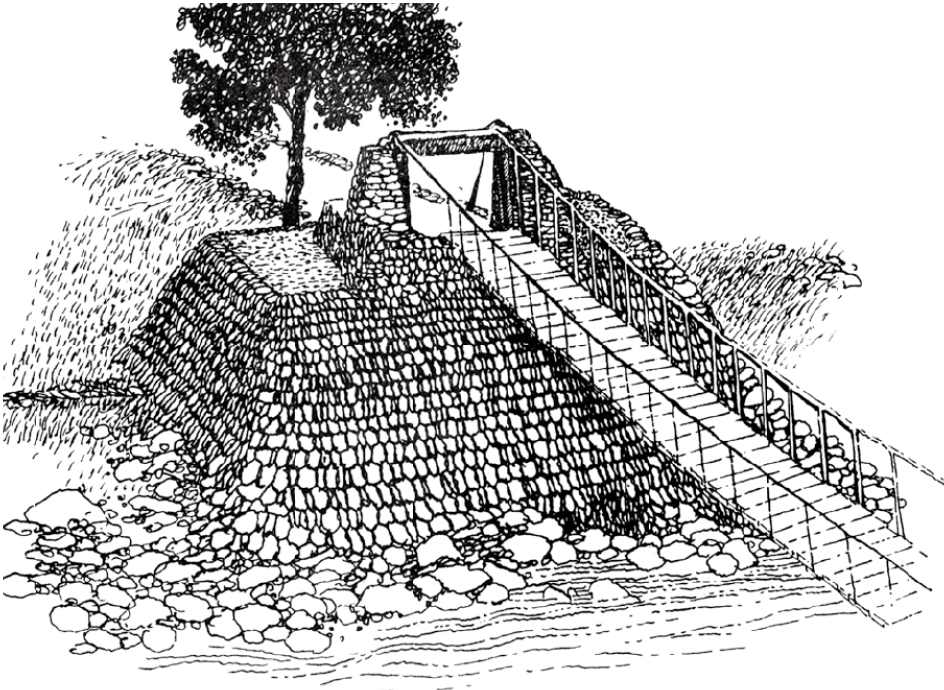

羌族区域河流密布,且有岷江大流,还有更多溪沟。河滩与第一台地往往成为农业集中区,桥梁于此建造得最多。桥梁虽有拱桥、木平桥等式,然最具羌人工艺特色者莫过于溜索和索桥。

溜索即笮桥,是羌人的创造。笮是羌人先祖部落之一,其用竹子为索为桥,后人称笮桥,是最古老的渡河工具。笮桥其实仅是一条套有尺许木筒或竹筒的竹索,渡者以皮带或麻绳紧拴腰间,身悬索上手拉足推,随溜筒滑过河去。此制自汉代起,今仍有使用者。

杂谷脑河谷之聚落

索桥,是在溜索(笮桥)原理上的发展和改造。在桥头砌石为洞门,再把几根或十几根胳膊粗的竹绳并列,两头系在桥头的石柱或木柱上,并列之索上铺设木板。岷江上游及各支流索桥“至少距今1400年以前,即已存在了”(《羌族史》)。

栈道为我国西南山区古代重要的交通设施之一。《四川通志》记载,茂州“石鼓偏桥,即古秦汉制,缘崖凿孔,插木作桥,铺以木板,覆以土,傍置栏护之”。此即古栈道。它分为木栈道和石栈道两种:木栈在木材丰富之地多为“铺木为路,或杂以土石”;石栈多凿于悬崖绝壁上,“缘岩凿孔,插木为桥,或傍凿山崖,施版梁为阁,或沿山开路,使之成为坦道……俗称偏路”。

另外,羌族建设技艺卓有成就者还有掘井筑堰、淘滩等绝活儿。川西平原上的此类建筑和都江堰水利工程,处处留下他们的智慧和辛勤的血汗。

羌族是我国境内具有悠久历史和灿烂文化的少数民族,有学者认为,研究藏、彝、白、哈尼、纳西、傈僳、拉祜、景颇、土家等族的历史都必须探索其与羌族的关系。近有学者指出,研究汉族建筑亦必须和羌族建筑发生关系,否则不能自圆其说。如此一来,羌族建筑成为现存规模大且集中、成体系、尚完好的中华建筑化石富有之载体。显然,它的存在得助于天高地远,建设性破坏鞭长莫及,得助于羌族对本族文化的笃信。“化石”之谓,不在于建筑本身建造历史的长度,而关键在于这类建筑延续了人类建筑之始状,蕴含了中华建筑起始的三种形态因素,即个中还遗留下穴居(窑洞)、巢居(干栏)、帐篷(帐幕)中某些具有典型性的制度或做法等。有学者言,在同型与同类的区别中,很可能羌族建筑与西北古羌建筑同类。而只有考古学意义的发掘方可确证它们属于同型,这是毫无疑义的。但建筑研究不能不考虑到特定民族在特定时间与空间上的特定变异,这种变异导致同型与同类的交融,甚至衍生出新的时间与空间结合体。但有一点,既为交融,必须是双方的事情,双方都融入自己派得上融入的部分,同时保留着值得保留的东西,这便是延续,哪怕只是局部的,甚至一个不起眼的构件。一个民族大系内的交融与延续,想必是容易发生的。

横跨羌区河流上的索桥一端桥头做法

杂谷脑河谷旁岩之栈道

徐中舒先生在《论巴蜀文化》“氐族所在及其与羌族的关系”一节中言:“西汉人屡称‘大禹出西羌’,而《世本》又言‘夏鲧作城郭’,是城郭之建筑,在居于山岳地带的姜姓或羌族中,也必然有悠久的历史。”羌人即戎,先生又说:“戎是居于山岳地带城居的部落。”“战国时代就有一部分戎族进入武都、汶川。他们在这里还自称为庸,语转为邛。”“庸、邛的本义为城的最可靠注释。综此诸义言之,庸之与戎,就其所居言则为庸,邛笼就是它的最适当的说明。”张良皋先生认为:“说明这个古国,历来以建造城郭著称,算得建筑大国。楚与庸邻,交往密切,最后庸国被楚国兼并。”显然,战国后期进入岷江上游的庸人把建城郭的技术也带到这一地区。据笔者浅识,这里的城郭就是现在的羌族石砌建筑。徐先生在《论巴蜀文化》一书中称此为“小石城”。“把城的范围缩小到仅能保护自己和家属,这就显示了在这个时期的戎族,是已经从氏族制进入家族制了。”

综上而言,即汉代以前,甚至战国时代,羌族石砌“城居”已是岷江上游的普遍现象。它虽为进入农业社会家族制时期所造,其建构、空间、营造、文化等方面却浓缩了这以前一大段建筑历史,这也是任何一个民族在文化上不由自主的选择和延续。恰因如此,我们才有机会通过建筑这个窗口,窥视古人的由来和发展及其空间意识。

羌族原居住在西北河湟地区,秦穆公时便开始对羌人施以严酷的军事压力,导致羌人历史上各奔四方的迁徙。比如“出赐支河曲西数千里”的“发羌”“唐旄”,后来成为藏族先民的一部分;“婼羌”去了新疆天山南路,也有的去了内蒙古西部额济纳旗一带;大量羌人则向西南迁徙,诸如越羌、广汉羌、武都羌等。各路羌人与本地土著或汉人融合程度或深或浅,或强大或弱小,或居山林、河谷、丘陵,或耕或牧,渐自形成我国西北、西南地区多民族的分布特点。然而其中一些民族在语言及风俗习惯、宗教信仰、神话传说、居住建筑等方面的许多共同点,都可以从古羌人那里找到一定的线索,证明他们与古代羌人有着族源的关系。不过唐宋以后,羌人多与汉族和其他民族融合,但《羌族史》认为:“只在岷江上游还有部分存在。这种从远古时期一直保存至今,经历数千年之久的民族,在我国及世界史上也是不多见的。他们是研究羌族社会和历史的活标本。”因此,作为研究的一个层面的建筑,亦独享了一种契机,为我们的进入洞开了大门,同时,在探讨南方部分少数民族的源与流的问题上,理顺了思路。当然这种思路同是建筑研究的思路,亦即建筑的源与流问题。这就是远古至今一直存在于岷江上游的部分羌人及他们的建筑,尤其是居住建筑,当我们把“活标本”称为“源”,把其他称为“流”,方可与历史吻合。笔者于此再赘述云南建筑学者对源与流的叙述。

彝族:先民是与氐羌有渊源关系的昆明人。

白族:羌人后来分化为汉藏语系藏缅语族的各族……有属白语支的白族。

哈尼族:与彝族、拉祜族等同属古代的羌人。

傈僳族:公元8世纪以前,便居住在四川雅砻江及川滇交界的金沙江两岸广大地区。

拉祜族:拉祜族先民属古代羌人族群……是南迁羌人保存固有文化传统和经济形式较多的族系。

基诺族:基诺族属于氐羌族群,藏缅语系。

普米族:普米族是我国古代游牧民族羌戎的子孙。

景颇族:景颇族的祖先发源于青藏高原。

阿昌族:同源于古代的氐羌族群。

由此可见,西南尤其是云南众多少数民族中,除傣族等少部分民族不与羌族发生族源关系外,大部分民族都与古代氐羌有着不容置疑的渊源关系。但傣族民居亦有类似岷江上游羌民居的中心柱现象及中心柱神话禁忌,不用通柱也与羌族民居做法相同,还有火塘的一些禁忌亦多与羌人的类似,这是饶有趣味的现象。为了进一步阐释清楚这种源与流的关系,我们不妨在他们之间的民居平面及内部空间上分析这一历史现象。

在羌族和古羌族群的民居主室(有的称堂屋)中,有一个共同的现象,即火塘。

火塘可追溯至仰韶时代之半坡的羌、姜部落茅棚内,甚至更早。和世界其他民族的原始居址不同之处是,此制基本上奠定了后来我国民居空间发展的核心空间之一,而世界其他民族少有以火塘为中心展开中轴、对称、对角的空间扩张。值得注意的是,有火塘(包括帐幕中的火塘)的空间和窑洞结合成为三开间的有堂屋的空间之后,再“舍宅为寺”成为庙宇之后,就汉族包括融入汉族的羌人而言,火塘便渐自消失。但关键的“火”仍是存在的,那就是“香火”,只不过寺庙已抬高火塘变成三足的“鼎”,或四足的“炉”,民居内则搁置于香案之上成香炉。其理是汉族农业文明反映在空间功能的区分上有了深化,把火塘煮食、取暖的功能移至别处,于是有了专门的厨房和烤火间,但把火的古老宗教气氛仍留在了堂屋内,燃火的材料改成了香、烛、纸而已,并明确无误地把朦胧的宗教意识换成了“天地君亲师”的神位。然而和火塘同样烟雾袅袅的气氛仍然存在,这是延续古代火塘宗教意义的最佳方式。无独有偶,羌族大年初一祭祀火神时,要请火神送信到天上,而腊月二十三日汉族奉祀灶神,也是向玉皇大帝报告,两者无论时间和内容都极近似,想来不是巧合。所以,古代空间的变化发展不独建筑空间,伴随着这种空间变化的,应还有室内的布置。更何况人类对火的发现和利用这种文明早于建筑文明,从某种意义上讲,建筑最早是庇护火的一种方式。

古代西北羌族总体上分成两大部分,一部分融入汉族,另一部分流徙西南,当然他们不可能对建筑空间有更多的奢侈要求,更不可能像汉族在农业文明的基础上产生儒学转而支配制约着建筑空间的发展,因此,那些还过着游牧半游牧生活的羌族支系仍然沿袭着建筑古制,而古制之核心便是火塘。由于自然、社会诸多条件不同,火塘一制又发生着变化,最明显者是室中位置,即火塘中心位置的淡漠化,但不是取消,只是随意变强。综观西南凡与古羌有族缘关系的民族,其建筑中的火塘位置尤其是中心轴位置已不怎么严格。作为西北古羌人直系的后裔,岷江上游的羌人却非常严格地遵循着这一古制。这一古制使我们看到火塘古制的源与流的问题。

中心柱问题,张良皋教授在《八方风雨会中州—论中国先民迁徙定居与古代建筑的形成和传播》一文中,直述西北古羌帐幕和藏民居平面中间都有一根中心柱的现象,并说“帐幕由一柱很容易发展成双柱”,当然,也有四柱的帐幕。前面讲了藏族是出赐支河曲西数千里的“发羌”和“唐旄”是羌人的一部分,他们的住宅伴随着宗教与文化的发达,从思想上和形制上进一步稳定明确了中心柱在住宅主室中的位置,这一点可从叶启燊教授所著《四川藏族住宅》一书中得到全面证实,亦可在有关西藏民居及青海藏族民居的一些著述中得到证实。这说明与古代羌人有族源关系的藏族非常忠诚地延续着过去游牧帐幕时代的中心柱遗制,而且在“城郭”“小石城”的外观上、碉楼平面和帐幕平面的轮廓等方面,都和今羌族建筑有很多一致的地方。不过今藏族住宅显得更加具有宗教规范色彩,而羌族建筑则保留着古代的原始和粗犷。藏族住宅如果拆去屋顶四角的石砌三角装饰、挑楼式厕所等部分空间,则与羌族住宅完全无异。这说明原始“城郭”“小石城”的模式应在今羌族居住之地。此道明原本之“源”的古羌住宅,“流”向了文化发达的纵深之境,向文明方向迈进了一大步;表明藏族既保留了古羌居住遗制,又在空间上有所发展。

而在彝、白、哈尼等羌系少数民族住宅中,则因历史的演变、自然与社会环境的差异、文化进展的不同,出现了住宅面貌迥然不同的变化。各族都受到汉化深浅不同的影响,或自由自在地发展,或本来就是自身的衍变,唯彝族的土掌房,不仅外观极似羌族住宅,而且平面和内部空间上亦保留着古老的中心柱。其他民族的土掌房则或盖草顶,或盖瓦顶,向着各族独有的环境和文化理解,多元地各自发展,自然,中心柱一类的古制有的保留下来,有的渐自消失,于是出现了各民族大为有别的民居风貌。涉过历史的长河,古羌住宅之“源”,大部“流”失殆尽。唯部分彝族民居中,与岷江上游的羌族民居相对类似。除此之外,古羌建筑的遗迹再难寻觅。远古西北游牧先民帐幕的古风当然更加不易察觉了。

另外,除羌人把中心柱宗教化,称之为“中央皇帝”,不能摸触、碰撞,否则有病痛缠身的禁忌之外,更神圣的应为中心柱起到主室顶梁柱作用的功能,这也是恋祖情结与之并行,数千年古制得以延续的关键。

羌族民居属墙承重与梁柱承重结合体系。由于人的活动多集中于主室,主室远比其他房间宽大。因此,有的主室小则长宽在4~6米,大则长宽在6~7米。一般搁栅难以承重楼层载荷。本来仅是楼层搁栅加于墙上即可的,由于房间大,便再加梁于搁栅之下。如此还不够,便在梁的中部以柱支撑。当然,承重体系各地又有区别,比如,羌锋一带以梁柱为承重体系,周围仅用石砌墙围护,但仍在主室中央加中心柱。此类做法似乎恋祖情结大于实用功能,更多的做法则如上述。和藏族不同的是,羌族用圆木做中心柱,而藏族用方柱,唯以此区别于其他圆柱,这说明他们在文化上比羌族深了一步。而西南其他少数民族民居主室内,这种讲究则多消失了。

岷江上游的古羌建筑除火塘、中心柱古制外,只传承了西北帐幕古制中的一部分。因为古羌人在西北时除了游牧还从事农业生产,亦同时住窑洞。有考古学家、历史学家认为在天水一带,亦有干栏民居。所以张良皋教授认为:“今天西藏民居式样,显然是帐幕加以‘干栏化’,不过材料已是木石兼用。”若我们回到羌族住宅的底层和二层来看,真正“依山居止”者,底层和二层的后立面是无人砌墙体的,而是利用原生岩体作为墙,有的还挖有洞穴作为贮藏室、隐蔽室。正因如此,我们可以说羌宅石墙泥墙是由洞穴延伸出来的。众所周知,穴居自然会演变成窑洞,并向垝垣、版筑、土坯、石砌等发展。于是上面的羌族民居中出现了帐幕、干栏、窑洞三者兼具的古代建筑遗迹的混合体,亦即张良皋教授所言的中国建筑“三原色”。正是“三原色”经历史的碰撞、交融,才调配出“五彩斑斓的颜色”,才形成中国传统建筑体系。从现在的资料看,全国各族建筑中尚没有发现如此类型集中、成片的大规模古建筑体系。所以,我们谓羌族建筑为中华建筑的化石。从一定程度上讲,羌族建筑不仅是西南地区大部分少数民族建筑之源,也是中华建筑目前保存完好的源头遗迹。尤其是羌族民居中有一类带天井的民居,像曲谷寨、王泰昌官寨,布瓦、克枯等寨民居,原来很多学者都认为是受到汉族四合院的文化影响所致。鄙以为,既然羌民居有窑洞发展遗迹,则必然有下沉式窑洞的遗存,而四合院正是由下沉式窑洞发展而来。那么,古羌人把这一形式带来岷江上游之地亦顺之成理。亦可言羌民居带天井一类之型,亦如下沉式窑洞到四合院的过渡之型。

羌民居中,远古居住痕迹还很多,比如门窗、天窗、墙体外弧线……

远古穴居之洞、帐幕之居哪有什么窗,皆为门代窗,进出、采光、通气由一门兼之。钱锺书论窗曰,“窗比门代表更高的人类进化阶段,门是住屋子者的需要,窗多少是一种奢侈”“是人对自然的胜利”。因此,人们早已认定了窗和门是两种截然不同的概念。至于远古的门和窗是怎么一回事,全然已在渺远之中。然而不少羌民居中还保留着这种门窗合一的遗迹,这是非常令人惊讶的。郭竹铺寨中最古老的董宅,屋中有一窗兼作门,由此可上屋顶晒台,人便经常由此进出,关上窗门,内外皆成“窗”的形象不容置疑,然又作为门用。东门口寨不少窗门上张贴神荼、郁垒画像,把本该贴在门上的神移于窗门上,是一种古老的门窗一体的遗迹。

羌民居主室的上空,无论是楼层或屋顶,皆有天窗或通道以排出主室内烟尘,并兼作通风采光之用,此不能不让人联想到帐幕顶的天窗。这是一个游牧民族定居后,在住宅上前后一致的做法,想必不是偶然。还有不少住宅和碉楼的外墙边缘线的弧形状,亦极似帐幕因钉桩欲直仍弯曲地接近地面的帐幕边缘部分,尤其是碉楼平面的外轮廓边缘,与帐幕边缘很相似。这绝不是偶然的。

至于干栏之貌,前面张良皋教授谈了“木石兼用”的藏民居。当然,羌民居更具粗犷的原始味。于此,我们更进一步发现中国建筑“三原色”在羌族建筑中的普遍遗存。拿此观点和事实对照其他区域建筑的现状,西北窑洞有穴居的渊古,却无干栏、帐幕的遗迹;南方干栏的成熟,却找不到窑洞、帐幕的蛛丝马迹;羌系后裔西南少数民族应是最有条件传承这一古风者,终因人文和自然的因素,建筑大变。唯岷江上游的羌族自汉入驻以来尚封闭之因,又善与藏、汉族相处,并坚信本族文化,种种因素使羌人完整地将建筑“三原色”糅合在一起,自成一家,体系完备。所以,中华建筑及西南部分少数民族民居之源,活生生的例子只有在羌族地区才可一睹风采了。