我们智人能够统治世界,并不是因为我们有多聪明,而是因为唯有人类能够进行灵活的大规模合作。虽然之前在《人类简史》与《未来简史》中都已谈过这个观念,但这里还是必须简短回顾一下。

智人灵活大规模合作的能力在其他动物身上也能看到先例。比如,有些社会性哺乳动物(如黑猩猩)合作的方式就十分灵活,有些社会性昆虫(如蚂蚁)合作的规模也十分庞大。然而,黑猩猩或蚂蚁都未建起帝国、宗教或贸易网络。智人之所以能做到这些事,是因为我们的合作不但远比黑猩猩更灵活,规模也比蚂蚁大得多。事实上,能够相互合作的智人数量是没有上限的。天主教徒的人数高达14亿;中国也有堂堂14亿人;至于全球贸易网络,联结的智人人数更有大约80亿。

这件事之所以让人意外,是因为人类能够长期亲密往来的人数是有上限的,也就几百人。 [1] 我们需要多年的时间,累积共同的经历,才能真正了解对方独特的个性与过往,建立起相互的信任与感情。所以,如果智人的网络只是依靠人与人之间情感的联结,规模肯定是非常有限的。比如人类的近亲黑猩猩就是这种情况。典型的黑猩猩社群就是20~60只,在极少数情况下可能会增加到150~200只。 [2] 而古人类(比如尼安德特人与古代智人)情况也类似,他们每个游群(band)的人数为几十人,游群之间也很少合作。 [3]

大约7万年前,智人游群开始展现出前所未有的合作能力,比如出现了游群之间的贸易和各种艺术传统,以及智人开始从非洲家园迅速散布到全世界。游群之间之所以能够合作,是因为大脑结构与语言能力在演化改变之后,智人显然具备了讲述并且相信各种虚构故事的能力,而且为之深深感动。相较于尼安德特人所打造的信息网络(只有人与人之间的联结),智人在有了故事之后,又有了另一种新的联结:人与故事的联结。从此之后,为了合作,智人之间并不一定需要真的彼此了解,只需要知道同一个故事就行。同一个故事能够说给几十亿人听,就像一个有无限量插座的中心枢纽,能让无数人插入建立联结。举例来说,14亿天主教徒,就是靠《圣经》与其他重要的基督教故事联系起来的;14亿中国人,就是由共产主义理想与中华民族共同体故事联结在一起的;至于全球贸易网络的80亿成员,也都是相信了同一套关于货币、企业与品牌的故事。

就算是那些有着数百万追随者的魅力领袖,也同样遵循着这条规则,没有例外。比如,中国古代的皇帝、中世纪天主教教皇或现代企业巨头的领导者,乍看之下,似乎都是由个人(而不是虚构的故事)将数百万追随者联结在一起的,但看看这些例子,我们会发现几乎没有追随者能真的和那些领袖建立起个人的联结,他们真正联结的是一套经过精心编织的关于那位领袖的故事,而这也是那些追随者真实的信念所在。

斯大林对这一点再清楚不过。斯大林的儿子瓦西里·朱加什维利拿他的名声狐假虎威时,斯大林斥责了他。“可是我也是个斯大林啊。”瓦西里抗议道。“不,你不是。”斯大林回答,“你不是斯大林,我也不是。斯大林是苏联的政权,是那个在报纸和画像里的人,你不是斯大林,甚至我也不是!” [4]

今日的网红名人也都会同意这一点。有些人坐拥数亿在线粉丝,每天通过社交媒体和粉丝互动,但其实几乎没什么真正的个人联结。社交媒体账号常常由一个专业团队经营,发出的每张照片、每一句话都经过专业的制作与策划,从而打造出如今所谓的品牌。 [5]

“品牌”其实就是一种特定类型的故事。要给产品打造一个品牌,就意味着讲述一个关于该产品的故事,故事和产品真正的特性可能根本没什么关系,但就是能让消费者把故事和产品联系起来。比如几十年来,可口可乐砸下数百亿美元的广告费,把可口可乐的品牌故事说了又说,反复放送。

大家经常听到或看到它的故事,以至一讲到某种调味水,脑海里便浮现出欢乐、幸福和青春,而不是蛀牙、肥胖和塑料垃圾。这就是品牌营造。

[6]

大家经常听到或看到它的故事,以至一讲到某种调味水,脑海里便浮现出欢乐、幸福和青春,而不是蛀牙、肥胖和塑料垃圾。这就是品牌营造。

[6]

品牌营造除了可以应用于产品,当然也能应用于个人。一个贪腐的亿万富翁,也能将自己营造成穷人的捍卫者;一个笨手笨脚的蠢材,也能将自己营造成绝对正确的天才;一个对信众进行性侵的宗教领袖,也能将自己营造成清心寡欲的圣人。公众以为自己和这个人之间有某种联结,但事实上联结的只是关于那个人的故事,而故事与真人之间常常有着巨大的鸿沟。

就连那只信鸽英雄谢尔·阿米,其实在一定程度上也是品牌营造活动的产物,目的就是提升美国陆军信鸽部队的公众形象。历史学家弗兰克·布拉奇克2021年进行的一项翻案研究发现,虽然谢尔·阿米肯定是在法国北部某处送信时受了重伤,但这个故事却有几个关键点令人怀疑或不够精确。首先,根据当时的军事记录,布拉奇克发现总部早在谢尔·阿米抵达的20分钟之前就已经得知这个被困营的确切位置。真正让美军炮火调整方向的并不是谢尔·阿米。更重要的是,根本没有证据显示携带惠特尔西少校信息的是谢尔·阿米。当初送信的很可能是另一只信鸽,而谢尔·阿米则是在几周后的另一场战斗中受伤的。

布拉奇克表示,谢尔·阿米的故事充斥着疑点与矛盾,但因为这个故事对军队有宣传价值,对大众也有吸引力,因此大家选择对疑点视而不见。这个故事这些年来被讲述了一次又一次,以至事实与虚构彻底交缠在一起,再也不可能分开。记者、诗人、电影制片人都在为这则故事添枝加叶,放进更多稀奇古怪的细节,比如,这只鸽子除了被炸断一条腿,还瞎了一只眼,同时被授予杰出服役十字勋章。在20世纪20年代至30年代,谢尔·阿米已经成了全世界最知名的一只鸟。谢尔·阿米死后,遗体得到精心保存,并被安置在史密森尼博物馆供人凭吊,该博物馆是美国爱国者与第一次世界大战退伍军人的朝圣地。随着这个故事的发展,甚至连被困营幸存者的回忆也受到影响:故事里说什么,他们就信什么。布拉奇克讲述了被困营军官谢尔曼·伊格的故事:战后过了几十年,他带着孩子去史密森尼博物馆看谢尔·阿米。谢尔曼说:“你们都欠这只鸽子的命。”不管事实究竟如何,结果证明,这个长着翅膀的救星自我牺牲的故事实在令人难以抗拒。

耶稣的例子就更极端了。经过了2000年,耶稣就像是被包裹在一个厚厚的故事茧里,根本不可能真正还原当初历史上的那个人。事实上,对数百万虔诚的基督徒而言,仅仅提到那个历史上的真人有可能和故事中的不一样,就已经是一种亵渎了。据我们所知,真正的耶稣是一位典型的犹太传教士,通过布道和医治病患,让他有了一小群追随者。在过世之后,耶稣就成了一场史上最盛大品牌营造活动的主题。这位原本鲜为人知、影响力仅限于地方的宗教大师,短暂的职业生涯只聚集了少数几位门徒,最后也是以一般罪犯的身份遭到处决,但他死后经过一番品牌再造,就成了创世神的人间化身。 [7] 虽然根本没有耶稣当时的肖像留存至今,《圣经》也从未描述过其外表长相,但凭着想象而描绘出的耶稣圣像已经成了全球辨识度最高的圣像之一。

这里必须强调,耶稣故事的创造并不是在故意说谎。比如圣保罗、德尔图良、圣奥古斯丁、马丁·路德这些人,并没想要骗谁,他们只是把自己深切感受到的希望与情感投射到耶稣身上,就像我们常常会把情感投射到父母、爱人或领袖身上一样。虽然品牌营造活动有时候就是在刻意操弄情感、运用虚假信息,但历史上大多数真正重要的故事都是情感投射、一心向往的结果。看看各个主要宗教与意识形态,它们之所以能够崛起,都是真正的信徒在发挥关键作用。耶稣的故事之所以能改变历史,也是因为它成功打动了许许多多真正的信徒。

靠着打动诸多信徒,耶稣的故事就能深刻左右历史,影响力甚至远大于耶稣本人。耶稣用自己的两只脚,从一个村庄走到另一个村庄,和民众交谈、共饮共食,把手放在民众的病体上。他亲身改变的大概就是几千人的生命,影响所及就是罗马的一个小小行省。相较之下,耶稣的故事则传遍了整个世界,先是插上了八卦、逸事与谣言的翅膀,接着通过羊皮纸上的文字、绘画与雕像,最后成了卖座的电影与轰动的互联网模因。于是,数十亿人不但听到了耶稣的故事,还相信了这套故事,进而创造了一套无论在规模还是在影响力上都数一数二的网络。

像耶稣这样的故事,或许可以被看作一种延伸已有生物纽带的方式。比如在人类所知的各种联结中,家庭关系可以说是最牢固的一种。所以,故事在陌生人之间建立信任的方式之一,就是让人类去想象彼此是自己的家人。耶稣的故事就是给耶稣赋予了一个全人类的父亲形象,鼓励数亿的基督徒视彼此为兄弟姐妹,并创造了一个共同的家庭记忆。虽然大多数基督徒并未出席“最后的晚餐”,但这则故事他们不知道听了多少次,相关影片图像也不知道看过多少回,他们仿佛真的“记得”有这回事,画面比他们真正参与过的大多数家庭聚餐都更为鲜活清晰。

根据福音书的记载,耶稣是在被钉上十字架之前,与门徒共进最后的晚餐,而耐人寻味的是,这一顿晚餐其实是犹太人的逾越节晚餐。根据犹太人的传统,逾越节晚餐的目的就是要创造和重现一套人造的记忆。每年逾越节前夕,犹太家庭都会共进晚餐,回忆“他们”出埃及的过程。他们不但会讲述雅各的后裔是怎样逃出埃及、逃脱奴役的,还要记住他们个人是怎样遭受埃及人的折磨,目睹海水后退、分开,又是怎样在西奈山亲自从耶和华那里领受了“十诫”的。

犹太传统对这一点讲得很清楚。关于逾越节仪式的经典文本《哈加达》坚称:“每一代人都有义务把自己当作亲身从埃及走出来的人来看待。”如果有人提出异议,认为这就是个虚构的故事,这些人也没有亲身逃出埃及,那么犹太圣贤有一个现成的答案,他们声称,史上所有犹太人的灵魂,都是在他们出生之前由耶和华所创的,而这些灵魂当时都在西奈山。

犹太网红萨尔瓦多·利特瓦克在2018年向他的线上追随者解释道:“各位和我就是在一起的……在我们履行义务、把自己看作是亲身离开埃及的时候,这可不是什么隐喻。我们不是在想象《出埃及记》,而是要记住它。”

[8]

犹太网红萨尔瓦多·利特瓦克在2018年向他的线上追随者解释道:“各位和我就是在一起的……在我们履行义务、把自己看作是亲身离开埃及的时候,这可不是什么隐喻。我们不是在想象《出埃及记》,而是要记住它。”

[8]

所以,每年在犹太历最重要的庆祝活动中,都会有数百万犹太人上演一场大秀,说自己记得一件他们从未目睹而且可能根本没发生过的事。正如许多现代研究所示,反复讲述一套虚假的记忆,最后真的能让人信以为真,以为这是真实的回忆。 [9] 于是当两个犹太人初次见面时,他们能立刻感觉彼此就是一家人,都曾在埃及为奴,也都曾在西奈山聚在一起。这形成了一种强大的纽带,让整个犹太网络得以跨越大洋大洲和许多世纪。

犹太人逾越节的故事,是从既有的生物亲属联结加以延伸,从而建立起一个庞大的网络,想象出一个有数百万家人的巨大家族。然而,在用故事建构网络的时候,还有一种更具创新性的方式。就像DNA一样,故事能够创造出新的实体,甚至能够创造出全新层次的现实。据我们所知,在故事出现之前,宇宙只有两个层次的现实,但故事增加了第三个层次的现实。

在人类开始讲故事之前,现实只有两个层次:客观现实与主观现实。第一个层次是客观现实,由石头、山脉、小行星这样的事物组成。不管我们是否能意识到,这些事物都客观存在。举例来说,假设有一颗小行星正在撞向地球,这时候就算根本没人发现,它也依然存在。第二个层次是主观现实,比如痛苦、欢乐、爱等,它们看不见也摸不着,不存在于外界,只存在于我们心里。这些主观现实存在于我们对这些事物的觉察感受中。而像“感觉不到的疼痛”这种说法就是矛盾的。

但有些故事能够创造出第三个层次的现实:存在于主体间的现实(以下简称“主体间的现实”)。主观现实(例如痛苦)只存在于个人的心智之中,但主体间的现实(例如法律、神祇、国家、企业和货币)则存在于许多心智形成的联结里。讲得更具体一点,这样的现实存在于人们相互讲述的故事中。这些主体间的现实,并不是指任何已然存在的事物,而是在人类交换信息的过程中创造出来的。

如果我说自己很痛苦,并不是因为我说了这件事而创造出这份痛苦;如果我不说这件事,这份痛苦也不会就此消失。同样,如果我说我看到了一颗小行星,也不是因为我说了这件事而创造出那颗小行星。无论说与不说,小行星都存在。但是,法律、神祇、货币等事物之所以能被创造出来而形成现实,正是因为很多人彼此讲述关于法律、神祇和货币的故事;如果大家不再谈论这些相关的故事,这些现实会就此消失。主体间的现实,就存在于信息的交换中。

让我们更仔细地来看看。一个比萨的热量值并非取决于我们的信念。一个普通比萨的热量就是在6300 ~ 10000焦耳之间。

相较之下,金钱和比萨的财务价值则完全取决于我们的信念。一美元或一个比特币能买多少个比萨?2010年,拉斯洛·豪涅茨用1万个比特币买了两个比萨。这是已知的第一笔用比特币做的商业交易,事后看来,这也成了史上最贵的比萨。时至2021年11月,一个比特币的价值超过了69000美元,所以豪涅茨当初买两个比萨所支付的比特币价值高达6.9亿美元,够他买数百万个比萨了。

[10]

比萨的热量值是客观现实,从2010年到2021年并没有什么改变,但比特币的价值是主体间的现实,在同一时期却发生了巨大的变化。这就是因为在讲到比特币的时候,大家所讲述与相信的故事有了不同。

相较之下,金钱和比萨的财务价值则完全取决于我们的信念。一美元或一个比特币能买多少个比萨?2010年,拉斯洛·豪涅茨用1万个比特币买了两个比萨。这是已知的第一笔用比特币做的商业交易,事后看来,这也成了史上最贵的比萨。时至2021年11月,一个比特币的价值超过了69000美元,所以豪涅茨当初买两个比萨所支付的比特币价值高达6.9亿美元,够他买数百万个比萨了。

[10]

比萨的热量值是客观现实,从2010年到2021年并没有什么改变,但比特币的价值是主体间的现实,在同一时期却发生了巨大的变化。这就是因为在讲到比特币的时候,大家所讲述与相信的故事有了不同。

再看另一个例子。假设我问:“尼斯湖水怪究竟是否存在?”这是个关于客观现实的问题。有些人相信,尼斯湖里确实存在着类似恐龙的动物,但在其他人看来,尼斯湖水怪就是个幻想或骗局。这些年来,从声呐扫描到DNA调查,大家试过了各种科学方法,希望能够一举解决这一意见分歧。如果湖里真的有大型动物,应该会显示在声呐上,也应该会留下DNA的痕迹。而根据现有证据,科学界的共识就是并不存在尼斯湖水怪。(2019年有一项DNA调查,在尼斯湖总共发现了3000个物种的遗传物质,但就是没有什么水怪的。尼斯湖里大不了就是有一些重达5千克的大鳗鱼。 [11] )虽然如此,还是有很多人深信尼斯湖水怪确实存在,只不过,这种相信并不会改变客观现实。

如果讲的是动物,其存在与否能用各种客观的检测来加以推翻或证实,相较之下,如果讲的是国家,这就是一种存在于主体之间的实体。我们一般不会特别去想这件事,因为所有人都会觉得美国、中国、俄罗斯或巴西的存在是理所当然的。但有些时候,公众会对某些国家的存在有异议,这时就会感受到这种存在于主体间的实体地位问题了。以巴冲突的问题正是如此。有些人和政府不愿意承认以色列的存在,但有些人和政府不愿意承认巴勒斯坦的存在:2024年,巴西和中国政府认为以色列和巴勒斯坦都应该存在,一些国家只承认以色列的存在,一些国家则只承认巴勒斯坦的存在。再比如科索沃,截至2024年,联合国193个会员国中约半数承认科索沃为国家;

[12]

阿布哈兹几乎所有政府都认定它是格鲁吉亚的主权领土,但俄罗斯、委内瑞拉、尼加拉瓜、瑙鲁和叙利亚则承认阿布哈兹为一个国家。

事实上,几乎所有国家都至少短暂经历过这种争议阶段,最后才争取到独立地位,从而证实自己的存在。例如美国,究竟是从什么时候开始算它存在呢?是在1776年7月4日,还是要等到法、英等国愿意承认它的那天?从1776年7月4日美国宣布独立到1783年9月3日签署《巴黎条约》,其间,有些人(比如乔治·华盛顿)早就相信美国已经存在,但有些人(比如英王乔治三世)强烈反对这种想法。

关于国家是否存在,这样的争议无法通过DNA调查或声呐扫描这样的客观检测来解决。与动物不同,国家并不是一种客观现实。在我们问某个国家是否存在的时候,是在提出一个关于主体间现实的问题。如果有足够多的人同意某个特定国家存在,这个国家就存在。接下来,这个国家就有权做某些事情,比如与其他国家、非政府组织或私人企业签署各种具有法律约束力的协定。

在所有类型的故事中,对大规模人类网络发展最重要的,就是那些能够创造出主体间现实的故事。虽然植入虚假的家族记忆也有帮助,但如果真的想让宗教或帝国长久存在,就需要让人民坚信确实存在某位神祇、某个国家、某部法律或某种货币。以基督教会的形成为例,虽然回想耶稣在最后的晚餐讲了什么很重要,但真正的关键是要让大众真心相信耶稣是神,而不是一个能鼓舞人心的犹太拉比。再以犹太教的形成为例,虽然让犹太人“记住”他们是怎样一同逃离埃及奴役的很有帮助,但真正具有决定性作用的是让所有犹太人都遵从相同的宗教律法。

像法律、神祇、货币这样存在于主体间的现实,在特定的信息网络内拥有极其强大的力量,但在网络外部则毫无意义。假设有位亿万富翁驾驶着私人飞机坠落于荒岛之上,只有他自己带着一个装满了钞票和债券的手提箱。如果他在圣保罗或孟买,这些“纸张”就能让他使唤旁人给他拿食物、穿衣服,为他提供保护,还能给他弄来一架私人飞机。然而,一旦他无法接触这个信息网络的其他成员,那些钞票与债券立刻就会成为废纸,岛上的猴子可不会为了这些纸张就为他建造木筏或给他拿来食物。

不论是通过植入虚假记忆、建构虚构的关系,还是通过创造主体间的现实,故事都产生出了大规模的人类网络,这些网络反过来又彻底改变了世界的力量平衡。这些以故事为基础的网络,让智人的力量超越了其他动物,不但胜过了狮子与猛犸象,也胜过了尼安德特人等其他古人类。

尼安德特人的生活形态就是一个个彼此孤立的小游群,据我们所知,游群之间少有合作,就算有合作也并不紧密。 [13] 石器时代智人的生活形态也同样是一个个小游群,每个游群就几十个人。但在开始讲故事之后,智人游群开始打破孤立。通过讲述共同崇敬的祖先、动物图腾、守护神等故事,游群之间慢慢彼此相联。有着共同故事与主体间现实的游群,就形成了部落,每个部落就是一个网络,联结了数百甚至数千人。 [14]

大部落在发生冲突的时候显然具有优势,比如,500个智人能轻松打败50个尼安德特人。 [15] 但部落网络的优势还不止这些。如果我们属于某个只有50人且不与外界往来的独立游群,家园又碰上严重的干旱,很多人就可能会饿死。如果想搬到其他地方,可能会遇到敌对的族群,也可能因为对环境太过陌生难以找到食物、水源或燧石(用来制造工具)。但如果我们的游群属于部落网络的一分子,碰到困难的时候,至少一些成员还能去找这些远方朋友住一阵子。只要认同感够强,他们就会欢迎我们,也会告诉我们当地有哪些危险,又有哪些机遇。一二十年后,可能风水轮流转,就会轮到我们来回报他们。这样看来,部落网络就像一份保单,能够把风险分散到更多人身上,而使每个人的风险降低。 [16]

就算是在和平时期,如果交换信息的对象不限于小游群的几十个人,而是整个部落网络,对智人来说也是大有裨益。如果整个部落的某个游群发现了更好的矛尖制作方式,学会了怎样用某种稀有的草药来治疗伤口,发明了能够缝衣服的针,都能迅速让其他游群知道。虽然单个智人不见得比尼安德特人更聪明,但500个智人加起来肯定比50个尼安德特人聪明多了。 [17]

这一切之所以可能,都是因为故事。从唯物主义视角来看历史的时候,常常会在一定程度上忽略或否定故事的力量。比如唯物主义者常常认为故事掩盖了背后的权力关系与物质利益,人们总是被客观的物质利益所驱动,而讲述故事的目的正是要掩盖这些利益,让对手无法看清。按照这种观点,十字军东征、第一次世界大战和伊拉克战争,其实都是强大的精英分子在谋取自己的经济利益,而不是为了什么宗教、民族主义或自由主义理想。想了解这些战争,就应该揭开所有那些神话的遮羞布——关于上帝、爱国或民主——去观察赤裸裸的权力关系。

然而,这种唯物主义的观点有些失之偏颇。虽然物质利益确实在十字军东征、第一次世界大战、伊拉克战争和大多数其他人类冲突里扮演了一定的角色,但并不代表宗教、民族主义和自由主义理想就毫无用途。此外,仅从物质利益这一点,并不足以解释为什么这些人彼此敌对。为什么在12世纪,法国、德国与意大利的地主及商人联合起来,征服了黎凡特地区的领土与贸易路线,而不是法国与北非的地主及商人联合起来征服意大利?为什么2003年时,英美两国想抢夺伊拉克的油田,而不是攻占挪威的天然气田?这些事情真的能够单纯用唯物论的观点来解释,而不用谈论人们的宗教信仰与意识形态吗?

事实上,大规模人类群体之间的身份认同本身就是由故事定义的,所以这些群体之间的所有关系,当然也都是由故事塑造的。究竟什么人算是英国人、美国人、挪威人或伊拉克人,其实并没有什么客观的定义,这些身份都是由不断受到各方挑战和不断修订的民族与宗教神话塑造的。唯物主义者可能会声称,大规模群体有着客观的身份认同与利益,不受故事的影响。如果真是如此,那么怎么解释只有人类才会形成部落、国家和宗教这样的大规模群体,而黑猩猩却不会?毕竟,黑猩猩需要的客观物质利益和人类没什么两样,即都要喝水、进食,保护自己免受疾病的侵袭,也都需要有性行为,拥有社会权力。然而,黑猩猩就是没有办法长期维持大规模的群体,因为它们没办法创造故事来彼此联结,并定义其身份认同与利益。所以,不同于唯物主义者的说法,历史上的大规模身份认同与利益一向都是主体间的现实,而非客观现实。

这是件好事。如果历史真的完全由物质利益与权力斗争所塑造,那么当各方意见不同的时候,就根本没有讨论交谈的必要。反正任何冲突肯定都源自客观的权力关系,而这种关系又岂是嘴上说说就能改变的?特别是如果享有特权的人只看得见,也只相信那些维护他们特权的事物,那么除了暴力,又怎么会有其他办法能让他们放弃特权、改变信念?幸好历史是由主体间现实的故事塑造的,所以有时候我们只要好好沟通,或者改变彼此所相信的故事,或者找出大家都能接受的新故事,就能避免冲突,实现和平。

以纳粹主义的兴起为例。当时有数百万德国人支持希特勒,背后当然有物质利益的因素。如果不是20世纪30年代初的经济危机,纳粹可能根本不会有上台的机会。但如果说第三帝国是背后权力关系与物质利益交织的必然结果,也不正确。希特勒之所以赢得了1933年的大选,是因为在经济危机期间,数百万德国人相信了纳粹讲述的故事,而不是其他故事。所以,这不是德国人追求物质利益、维护自身特权的必然结果,而是一个不幸的错误。我们之所以能自信地说这是个错误,德国人本该选个更好的故事,是因为我们是事后诸葛亮,即很清楚后续的发展:在纳粹统治12年之后,非但未能提升德国的物质利益,反而导致德国的败亡和数百万人的死亡。再后来,德国人选择了自由民主,才真正让民生得到了长久持续的改善。难道在20世纪30年代初,德国人没有机会跳过这场失败的纳粹实验,直接相信自由民主吗?本书认为,他们当时其实有这个机会。历史往往并不是权力关系塑造的,而是一些不幸的错误——人们相信了某些让人向往但其实有害的故事——导致的。

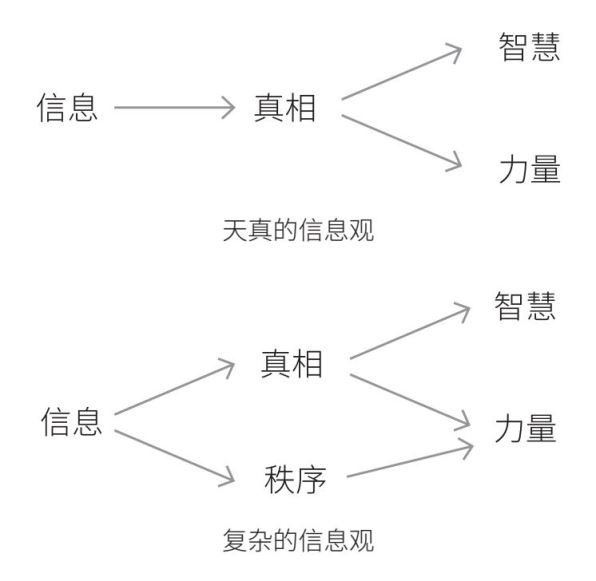

故事有着如此重要的地位,这一方面让我们对智人这个物种的力量有了更多了解,另一方面也解释了为什么权力与智慧常常是各走各的路。在天真的信息观看来,信息能让人得到真相,而了解真相有助于获得力量和智慧。这听起来很不错,似乎如果忽视真相就不可能拥有很大的力量,而如果尊重真相,则能够获得巨大的力量,而且这种力量还会受到智慧的限制。举例来说,如果不顾人类生物学的真相,就可能会相信种族主义的谬论,这样就不会生产出强大的药物与生物武器;如果尊重生物学,一方面能拥有这股力量,另一方面也不会用这股力量来服务种族主义意识形态。如果事情确实如此,我们大可高枕无忧,相信我们的总统、宗教领袖与首席执行官个个都既明智又诚实。即使某个政客、某场运动或某个国家借助谎言和欺瞒一时成功,这套策略也不可能长久。

但遗憾的是,我们这个世界不是这个样子的。在历史上,权力其实只有部分来自对真相的了解,而另外一部分则来自在一大批人中建立秩序的能力。假设你想造出一颗原子弹。想要成功,显然你需要具备一些正确的物理学知识。除此之外,你还需要找很多人来开采铀矿,建造核反应堆,以及为矿工、建筑工人和物理学家供应食物。当初,曼哈顿计划直接雇用了大约13万人,而维持该计划运作所动用的人力更是高达数百万。

罗伯特·奥本海默之所以能把心思都放在他的方程式上,是因为当时在加拿大北部的埃尔多拉多矿场和比属刚果的欣科洛布韦矿场,有几千名矿工负责挖矿的工作,

罗伯特·奥本海默之所以能把心思都放在他的方程式上,是因为当时在加拿大北部的埃尔多拉多矿场和比属刚果的欣科洛布韦矿场,有几千名矿工负责挖矿的工作,

更别说还有大批为他的午餐负责种马铃薯的农民了。想制造原子弹,你必须找到让几百万人合作的办法。

更别说还有大批为他的午餐负责种马铃薯的农民了。想制造原子弹,你必须找到让几百万人合作的办法。

人类所有抱着雄心壮志的计划都是如此。石器时代的游群如果想要猎杀一头猛犸象,显然需要知道一些关于猛犸象的客观现实。如果他们以为自己有能力通过施法猎杀猛犸象,这场狩猎显然会以失败收场。然而,仅仅知道猛犸象的客观现实是不够的。这些猎人还得愿意冒生命危险,展现出非凡的勇气。如果他们相信,只要施了某种法术咒语,就能让猎人在死后的生活无比美好,这群人狩猎成功的机会就会大大提高。就算这套法术对死去的猎人根本毫无好处,只要能让活着的猎人更勇敢、更团结,就能让狩猎更可能成功。 [18]

如果你做了一枚完全无视物理学的炸弹,这枚炸弹不可能响彻云霄。但如果你创造出一套完全无视事实的意识形态,这套意识形态依然可能惊天动地。虽然真理与秩序都能带来权力,但大多数时候,掌握大权的会是那些知道如何创造意识形态来维持秩序的人;至于那些只懂得怎么做炸弹或猎杀猛犸象的人,则只能乖乖听令。所以,奥本海默要听富兰克林·罗斯福的话,而不是罗斯福要听奥本海默的话。同样,维尔纳·海森伯要听希特勒的话,伊戈尔·库尔恰托夫要听斯大林的话,至于当代伊朗的核物理专家,也得听伊朗领袖的指令。

那些顶层人士知道而核物理学家不见得知道的一点是,想在大量人群中建立秩序,最有效的方式不是去讲述宇宙的真相。没错, E = mc 2 能够解释宇宙中发生的很多事情,但仅仅知道 E = mc 2 ,通常解决不了什么政治分歧,也无法激励人民牺牲自己去成就共同目标。真正能将人类网络维系在一起的往往是虚构的故事,尤其是关于神祇、货币和国家这些存在于主体间的现实的故事。说到让人们团结起来,相较于真相,虚构的故事在两个方面更有优势。第一,虚构的故事要多简单就可以有多简单,但真相往往很复杂,因为它要呈现现实,而现实是复杂的。以关于国家的真相为例。如果我们所在的国家是一种存在于主体间的实体,只存在于集体想象之中,这种概念并不容易理解。政治人物演讲的时候,你大概很少会听到这种说法。民众更容易相信的,是说我们就是上帝的选民,造物主也赋予了我们某些特别的使命。从以色列到伊朗,从美国到俄罗斯,这套简单的故事就这样被政治人物讲了又讲、说了又说。

第二,真相常常令人痛苦不安,如果我们想让它别那么令人痛苦,变得比较讨人喜欢,真相也就不再是真相了。相较之下,虚构的故事可塑性更高。每个国家总有些黑历史,是国民不想承认也不想记住的。比如,以色列政治人物在参选的时候,如果在竞选演说中细数以色列占领巴勒斯坦给当地平民造成的苦难,其得票数大概不会太好看。相较之下,他如果忽略那些让人不安的事实,只谈犹太人的过往辉煌,并在任何必要的时候粉饰现实,创造出一套民族神话,倒是很有可能当选上位,取得权力。这种情况绝非以色列独有,很多国家皆是如此。有多少意大利人或印度人会想听到自己国家毫无掩饰的真相?如果要追求科学进步,就必须毫不妥协,坚持真理和真相,而且这也是一种让人钦佩的精神实践,但讲到政治,坚持真理与真相绝非制胜之道。

柏拉图早在《理想国》中就设想,理想国的宪法基础是一种“高贵的谎言”:一套关于社会秩序起源的虚构故事,一套能够确保公民忠诚、避免让他们质疑宪法的故事。柏拉图写道,公民应该被告知,他们由大地而生,大地就是他们的母亲,因此他们要对这片土地担负起孝道忠诚。他们还应被告知,在诸神造人的时候,不同的人掺进了不同的金属(金、银、铜、铁),掺进了金就该成为统治者,掺进了青铜就该成为仆人,这是个自然的阶级制度。虽然柏拉图的理想国从未真正实现,但历代许多政体都向其公民讲述了这个高贵谎言的不同版本。

虽然柏拉图提出了“高贵的谎言”的说法,但我们不能因此认定所有政治人物都是骗子,或者所有国家的历史都是谎言。在这里,并不是只能说实话或说谎话,还有第三种选择。仅仅讲一个虚构的故事,并不是说谎,所谓的说谎,是你不但讲述了虚构的故事,还想假装这是在呈现现实。如果你没有假装,而是大方承认自己就是在创造一个新的主体间现实,而不是在呈现某个既有的客观现实,那么讲述一个虚构的故事就不是说谎。

例如,美国宪法是由制宪会议在1787年9月17日通过的,1789年生效。虽然美国宪法并未揭示任何关于世界的既有事实真相,但重要的是,美国宪法也并非谎言。美国宪法的起草者没听柏拉图的话,他们对这个文本的起源没有任何的欺诈妄言,没有假装这个文本来自天堂,或是受到某个神祇的启发,反而大方承认,这就是一份由一群可能犯错的人创造出来的极具创造性的法律拟制。

美国宪法在谈到自身起源时这样写道:“我们美利坚合众国的人民,为了组织一个更完善的联邦……制定和确立这一部宪法。”虽然承认这就是一套人为的法律拟制,但美国宪法确实成功塑造了一个强大的联邦,并在两个多世纪的时间里,在数百万来自不同宗教、种族与文化团体的人群中维持了令人赞叹的秩序。美国宪法的作用就像一首音乐曲调,虽没有声称自己在呈现什么现实,却能让许许多多人一起有秩序地行动。

这里必须提醒的是,我们不应该把“秩序”与公平或正义混为一谈。美国宪法所创造并维持的这套秩序,对于奴隶制度、女性的从属地位、对原住民的非法侵占、极端的经济不平等,态度都过于纵容。但这套宪法的美妙之处在于,既然承认自己就是人类创造的法律拟制,就能提供机制来让各方达成协议,以修改、纠正自身的不公正(本书第五章会更深入地讨论这一点)。美国宪法第五条就详细说明了这些修正案应如何提出、如何批准,而且这些被批准的修正案“即成为本宪法之一部分而发生全部效力”。于是,美国宪法在制定后的不到一个世纪里,就有了第十三修正案,将奴隶制度废除。

在这一点上,美国宪法可以说是完全不同于那些不愿承认其虚构性,还声称自己有着神圣起源的故事,比如“十诫”。和美国宪法一样,“十诫”也认同奴隶制。第十诫说:“不可贪恋人的房屋;也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴。”(《出埃及记》20:17)。可见上帝完全不反对大家拥有奴隶,只是反对大家觊觎别人的奴隶。但与美国宪法不同的是,“十诫”并未提供任何修正机制,没有第十一诫提出“经三分之二以上多数票可修改诫命”。

仅从开头的方式,我们也能清楚地看出这两个文本的关键区别。美国宪法的开头讲的是“我们……人民”,承认这个文本出于人类之手,并赋予人类加以修正的权力。“十诫”的开头则是“我是耶和华你的神”(《出埃及记》20:2),声称这个文本有着神圣的起源,这让人类难以动手改变它。于是,直到现在,《圣经》文本依然认同奴隶制度。

人类的政治制度都是以虚构故事为基础的,只是有些人承认这一点,有些人不承认。如果对社会秩序的起源更诚实,就更容易加以改变。如果正是像我们这样的人发明了秩序,我们当然就能够修改它。然而,这样的诚实得付出代价。承认社会秩序是由人类发明的,后续说服所有人都接受这套秩序就会变得更加困难。如果秩序都是像我们这样的人发明的,凭什么我们要乖乖接受?我们在第五章就会提到,在18世纪晚期之前,由于缺乏大众传播技术,几乎不可能让数百万人来公开辩论社会秩序规则。于是为了维持秩序,无论是俄国的沙皇还是穆斯林的哈里发,都说社会的基本规则是由上天颁布的,不允许人类插手修改。就算到了21世纪初,许多政体仍然宣称自己拥有超人类的权威,并反对可能造成不利改变的公开辩论。

了解了虚构故事在历史上的关键角色之后,我们也终于能够提出一套更完整的信息网络模型,不像原先那样只能从天真的信息观或民粹主义观点里二选一。信息并不像天真的信息观以为的那样必然带来真相,而且发现真相也不是人类信息网络唯一的目的。信息也不像民粹主义观点以为的那样只是一种武器,相反,为了追求生存与繁荣,每个人类信息网络都需要同时做到两件事,即除了要发现真相,还得创造秩序。因此,随着历史发展,人类信息网络也已经发展出两套截然不同的技能。一方面,正如天真的信息观所期望的,网络学会了如何处理信息才能对医学、猛犸象和核物理等事物有更准确的理解;另一方面,网络也学会了如何运用信息才能在更大的人群中维持更强大的社会秩序:除了运用真实的陈述,也要运用虚构、幻想、宣传,以及偶尔的彻彻底底的谎言。

拥有大量信息并不能保证得到真相,也无法保证能维持秩序。使用信息时既要找出真相又要维持秩序,这是一个极为困难的过程,更糟糕的是,这两个方面还常常互相矛盾,毕竟,凭借虚构的故事通常更容易维持秩序。虽然有时候虚构的故事也会承认它们的虚构性(例如美国宪法),但更多时候都会矢口否认。例如,宗教永远都说自己是客观而永恒的真理,绝不是人类发明的虚构故事。在这种时候,对真相的追求就等于威胁了社会秩序的基础。于是许多社会都要求自己的人民不要了解自己的真正起源:无知就是力量。这样一来,当人民离真相太近而开始感到不安时会发生什么?当某个信息虽然揭示了世界的某个重要事实,但同时也拆穿了维系社会的高贵谎言时,情况会怎样?在这种时候,社会为了维持秩序,有可能会限制对真相的探求。

一个明显的例子就是达尔文的演化论。对演化的了解,让我们大大增进了对于各个物种(包括智人)的起源与生物学的理解,但也破坏了许多社会秩序赖以维系的核心神话。这也就难怪许多政府与教会都对演化论的教学加以禁止或限制,宁可为了秩序而牺牲真相。 [19]

一个相关的问题是,虽然信息网络可能允许甚至鼓励大家寻找真相,但仅限于一些有助于产生权力同时不会威胁到社会秩序的特定领域。结果可能就是催生出一个极其强大但极度缺乏智慧的网络。比如,纳粹德国培养出许多全球顶尖的化学、光学、工程与导弹科学专家。就连后来美国登上月球,主要也得归功于纳粹领导的导弹科学。 [20] 高超的科学能力让纳粹打造出威力无比的战争机器,再用它们来服务一套疯狂且凶残的纳粹神话故事。在纳粹的统治下,德国虽然鼓励研发导弹科学,但一讲到种族主义理论背后的生物学与历史时,却没有自由质疑的空间。

因此,我们实在没办法说人类信息网络的历史是一场进步的胜利游行。虽然人类网络的力量一代比一代强,却不见得越来越明智。如果某个人类网络把秩序看得比真相更重要,它可能掌控着无比强大的力量,却会不明智地使用这种力量。

回顾人类信息网络的历史会发现,这并不是一场进步的游行,而是像在走钢丝,试图在真相与秩序之间取得平衡。在21世纪,我们寻找正确平衡的能力并没比石器时代的祖先高明到哪里。虽然谷歌与脸书等企业的使命宣言百般暗示,但仅仅让信息技术变得更快、更有效率,不一定会让世界变得更美好,相反,这只会让我们更迫切地需要在真相与秩序之间达到平衡。人类早在几万年前发明虚构故事的时候就已经得到这个教训,而且这个教训还会再次上演,这次人类又发明了第二项伟大的信息技术——书面文件。

[1] Thomas A. DiPrete et al.,“Segregation in Social Networks Based on Acquaintanceship and Trust,” American Journal of Sociology 116, no. 4 (2011): 1234–83; R. Jenkins, A. J.Dowsett, and A. M. Burton,“How Many Faces Do People Know?,” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 285, no. 1888 (2018), article 20181319; Robin Dunbar,“Dunbar’s Number: Why My Theory That Humans Can Only Maintain 150 Friendships Has Withstood 30 Years of Scrutiny,”The Conversation, May 12, 2021, theconversation.com/dunbars-number-why-my-theory-that-humans-can-only-maintain-150-friendships-has-withstood-30-years-of-scrutiny-160676.

[2] Melissa E. Thompson et al.,“The Kibale Chimpanzee Project: Over Thirty Years of Research,Conservation, and Change,” Biological Conservation 252 (2020), article 108857; Jill D.Pruetz and Nicole M. Herzog,“Savanna Chimpanzees at Fongoli, Senegal, Navigate a Fire Landscape,” Current Anthropology 58, no. S16 (2017): S337–S350; Budongo Conservation Field Station, accessed Jan. 4, 2024, www.budongo.org; Yukimaru Sugiyama,“Demographic Parameters and Life History of Chimpanzees at Bossou, Guinea,” American Journal of Physical Anthropology 124, no. 2 (2004): 154–65.

[3] Rebecca Wragg Sykes, Kindred: Neanderthal Life, Love, Death, and Art (London:Bloomsbury Sigma, 2020), chap. 10; Brian Hayden,“Neandertal Social Structure?,” Oxford Journal of Archeology 31 (2012): 1–26; Jeremy Duveau et al.,“The Composition of a Neandertal Social Group Revealed by the Hominin Footprints at Le Rozel (Normandy,France),” Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no. 39 (2019): 19409–14.

[4] Simon Sebag Montefiore, Stalin:The Court of the Red Tsar (London:Weidenfeld & Nicolson,2003).

[5] Brent Barnhart,“How to Build a Brand with Celebrity Social Media Management,”Sprout Social, April 1, 2020, sproutsocial.com/insights/celebrity-social-media-management/ ; K.C. Morgan,“15 Celebs Who Don’t Actually Run Their Own Social Media Accounts,”TheClever, April 20, 2017, www.theclever.com/15-celebs-who-dont-actually-run-their-own-social-media-accounts/; Josh Duboff,“Who’s Really Pulling the Strings on Stars’Social Media Accounts,” Vanity Fair , Sept. 8, 2016, www.vanityfair.com/style/2016/09/celebrity-ocial-media-accounts.

[6] David Gertner and Laura Rifkin,“Coca-Cola and the Fight Against the Global Obesity Epidemic,” Thunderbird International Business Review 60 (2018): 161–73; Jennifer Clinehens,“How Coca-Cola Built the World’s Most Memorable Brand,”Medium,Nov. 17, 2022, medium.com/choice-hacking/how-coca-cola-built-the-worlds-most memorable-brand-c9e8b8ac44c5; Clare McDermott,“Go Behind the Scenes of Coca Cola’s Storytelling,”Content Marketing Institute, Feb. 9, 2018, contentmarketinginstitute.com/articles/coca-cola-storytelling/; Maureen Taylor,“Cultural Variance as a Challenge to Global Public Relations: A Case Study of the Coca-Cola Scare in Europe,” Public Relations Review 26, no. 3 (2000): 277–93; Kathryn LaTour, Michael S. LaTour, and George M.Zinkhan,“Coke Is It: How Stories in Childhood Memories Illuminate an Icon,” Journal of Business Research 63, no. 3 (2010): 328–36; Bodi Chu,“Analysis on the Success of Coca-Cola Marketing Strategy,”in Proceedings of 2020 2nd International Conference on Economic Management and Cultural Industry (ICEMCI 2020), Advances in Economics, Business, and Management Research 155 (2020): 96–100.

[7] Bart D. Ehrman. How Jesus Became God: The Exaltation of a Preacher from Galilee (San Francisco: HarperOne, 2014).

[8] Reuven Hammer,“Tradition Today: Standing at Sinai,” Jerusalem Post , May 17, 2012, www.jpost.com/Jewish-World/Judaism/Tradition-Today-Standing-at-Sinai; Rabbi Joel Mosbacher,“Each Person Must See Themselves as if They Went out of Egypt,”RavBlog, April 9, 2017,ravblog.ccarnet.org/2017/04/each-person-must-see-themselves-as-if-they-went-out-of-egypt/;Rabbi Sari Laufer,“TABLE FOR FIVE: Five Takes on a Passage from the Haggadah,” Jewish Journal , April 5, 2018, jewishjournal.com/judaism/torah/232778/table-five-five-takes-passage-haggadah-2/.

[9] Elizabeth F. Loftus,“Creating False Memories,” Scientific American 277, no. 3(1997): 70–75; Beate Muschalla and Fabian Schönborn,“Induction of False Beliefs and False Memories in Laboratory Studies—a Systematic Review,” Clinical Psychology and Psychotherapy 28, no. 5 (2021): 1194–209; Christian Unkelbach et al.,“Truth by Repetition:Explanations and Implications,” Current Directions in Psychological Science 28, no. 3(2019): 247–53; Doris Lacassagne, Jérémy Béna, and Olivier Corneille,“Is Earth a Perfect Square? Repetition Increases the Perceived Truth of Highly Implausible Statements,” Cognition 223 (2022), article 105052.

[10] William Magnuson, Blockchain Democracy: Technology, Law, and the Rule of the Crowd (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2020), 69; Scott Chipolina,“Bitcoin’s Unlikely Resurgence: Bulls Bet on Wall Street Adoption,” Financial Times, Dec. 8, 2023,www.ft.com/content/77aa2fbc-5c27-4edf-afa6-2a3a9d23092f.

[11] “BBC‘Proves’Nessie Does Not Exist,”BBC News, July 27, 2003, news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3096839.stm; Matthew Weaver,“Loch Ness Monster Could Be a Giant Eel, Say Scientists,” Guardian , Sept. 5, 2019, www.theguardian.com/science/2019/sep/05/loch-ness-monster-could-be-a-giant-eel-say-scientists; Henry H. Bauer, The Enigma of Loch Ness: Making Sense of a Mystery (Champaign: University of Illinois Press, 1986), 165–66; Harold E. Edgerton and Charles W. Wyckoff,“Loch Ness Revisited: Fact or Fantasy? Science Uses Sonar and Camera to Probe the Depths of Loch Ness in Search of Its Resident Monster,” IEEE Spectrum 15, no. 2 (1978): 26–29; University of Otago,“First eDNA Study of Loch Ness Points to Something Fishy,”Sept. 5, 2019, www.otago.ac.nz/anatomy/news/news archive/first-edna-study-of-loch-ness-points-to-something-fishy.

[12] Katharina Buchholz,“Kosovo & Beyond:Where the UN Disagrees on Recognition,” Forbes ,Feb. 17,2023,www.forbes.com/sites/katharinabuchholz/2023/02/17/kosovo--beyond-where-the-un-disagrees-on-recognition-infographic/?sh=d8490b2448c3; United Nations,“Agreement on Normalizing Relations Between Serbia, Kosovo‘Historic Milestone,’Delegate Tells Security Council,”April 27, 2023, press.un.org/en/2023/sc15268.doc.htm.

[13] Wragg Sykes, Kindred ; Hayden,“Neandertal Social Structure?”; Duveau et al.,“Composition of a Neandertal Social Group Revealed by the Hominin Footprints at Le Rozel.”

[14] 更详细的讨论请参见《人类简史》第二章“知善恶树”:Yuval Noah Harari, Sapiens:A Brief History of Humankind (New York:HarperCollins,2015),chap.2; David Graeber and David Wengrow, The Dawn of Everything: A New History of Humanity (New York:Farrar, Straus and Giroux, 2021), chap.3; and Joseph Henrich, The Weirdest People in the World (New York:Farrar,Straus and Giroux,2020),chap.3.关于宗教故事与仪式如何促成大规模合作,唐纳德·图津对伊拉希塔(Ilahita)的研究堪称经典。在新几内亚岛,大多数邻近社群人数就是几百人,但伊拉希塔复杂的宗教信仰和做法却能成功联结39个部落,让总人数达到大约2500人。参见:Donald Tuzin, Social Complexity in the Making:A Case Study Among the Arapesh of New Guinea (London:Routledge,2001);Donald Tuzin, The Ilahita Arapesh: Dimensions of Unity (Oakland:University of California Press,2022).关于故事对于大规模合作的重要性请参见:Daniel Smith et al.,“Camp Stability Predicts Patterns of Hunter-Gatherer Cooperation,” Royal Society Open Science 3(2016), article 160131; Daniel Smith et al.,“Cooperation and the Evolution of Hunter Gatherer Storytelling,” Nature Communications 8 (2017), article 1853; Benjamin G. Purzycki et al.,“Moralistic Gods, Supernatural Punishment, and the Expansion of Human Sociality,” Nature 530 (2016): 327–30; Polly W. Wiessner,“Embers of Society: Firelight Talk Among the Ju/’hoansi Bushmen,” Proceedings of the National Academy of Sciences 111, no. 39(2014): 14027–35; Daniele M. Klapproth, Narrative as Social Practice: Anglo-Western and Australian Aboriginal Oral Traditions (Berlin: De Gruyter Mouton, 2004); Robert M.Ross and Quentin D. Atkinson,“Folktale Transmission in the Arctic Provides Evidence for High Bandwidth Social Learning Among Hunter-Gatherer Groups,” Evolution and Human Behavior 37, no. 1 (2016): 47–53; Jerome Lewis,“Where Goods Are Free but Knowledge Costs: Hunter-Gatherer Ritual Economics in Western Central Africa,” Hunter Gatherer Research 1, no. 1 (2015): 1–27; Bill Gammage, The Biggest Estate on Earth: How Aborigines Made Australia (Crows Nest, N.S.W.: Allen Unwin, 2011).

[15] Azar Gat, War in Human Civilization (Oxford: Oxford University Press, 2008), 114–32;Luke Glowacki et al.,“Formation of Raiding Parties for Intergroup Violence Is Mediated by Social Network Structure,” Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no. 43(2016): 12114–19; Richard W. Wrangham and Luke Glowacki,“Intergroup Aggression in Chimpanzees and War in Nomadic Hunter-Gatherers,” Human Nature 23 (2012): 5–29;R. Brian Ferguson, Yanomami Warfare: A Political History (Santa Fe, N.Mex.: School of American Research Press, 1995), 346–47.

[16] Pierre Lienard,“Beyond Kin: Cooperation in a Tribal Society,”in Reward and Punishment in Social Dilemmas , ed. Paul A. M. Van Lange, Bettina Rockenbach, and Toshio Yamagishi(Oxford: Oxford University Press, 2014), 214–34; Peter J. Richerson et al.,“Cultural Evolution of Human Cooperation,”in Genetic and Cultural Evolution of Cooperation , ed.Peter Hammerstein (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003), 357–88; Brian A. Stewart et al.,“Ostrich Eggshell Bead Strontium Isotopes Reveal Persistent Macroscale Social Networking Across Late Quaternary Southern Africa,” PNAS 117, no. 12 (2020): 6453–62;“Ages Ago,Beads Made from Ostrich Eggshells Cemented Friendships Across Vast Distances,” Weekend Edition Saturday , NPR, March 14, 2020, www.npr.org/2020/03/14/815778427/ages-ago-beads-made-from-ostrich-eggshells-cemented-friendships-across-vast-dist.

[17] 关于石器时代智人网络交换各种技术技能的情形,请参见:Jennifer M. Miller and Yiming V. Wang,“Ostrich Eggshell Beads Reveal 50,000-Year-Old Social Network in Africa,” Nature 601, no. 7892 (2022): 234–39; Stewart et al.,“Ostrich Eggshell Bead Strontium Isotopes Reveal Persistent Macroscale Social Networking Across Late Quaternary Southern Africa.”

[18] Jerome Lewis,“Bayaka Elephant Hunting in Congo: The Importance of Ritual and Technique,”in Human-Elephant Interactions: From Past to Present , vol. 1, ed. George E.Konidaris et al. (Tübingen: Tübingen University Press, 2021).

[19] Sushmitha Ramakrishnan,“India Cuts the Periodic Table and Evolution from Schoolbooks,” DW , June 2, 2023, www.dw.com/en/indiadropsevolution/a-65804720.

[20] Annie Jacobsen, Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program That Brought Nazi Scientists to America (Boston: Little, Brown, 2014); Brian E. Crim, Our Germans: Project Paperclip and the National Security State (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2018).