论辩文的生命,完全在于论证正确、条理井然,文字上的修饰还在其次。如果组织不良好,就是有充足的理由和证据,也不能够充分地发挥它的力量,而使读者信仰,兴起行动。所以,论辩文的组织贵有次序,结构尤须严密。论辩文的结构,无论怎样的复杂,但它的组成部分却很简单的,通常都可以分为三大部分:第一部分叫“绪论”,第二部分叫“正文”,第三部分叫“结论”。有时候也兼具“驳论”,不过这一部分,不一定非具备不可,而且实际上多包含于“正文”之中,有的时候甚至插进于“绪论”或“结论”里面,而构成它们的一部分,所以不必把它看作独立的部分。

论辩文采取这样的次序,不是偶然的,而是客观事物关系的反映。因为论辩文的目的,在于发表一种主张——广义地说,“驳论的论辩文”仍然是一种主张——故它的第一步必须把那种主张的要旨标明出来,使读者知道作者议论中心的所在,这就是“绪论”。第二步,接着就须向读者提出所根据的理由和论据来证明这一主张的正确合理,这部分就是“正文”。既已经把自己的主张证明了,最后一步,必须向读者再做一番交代,表明话已说完,希望读者做些什么;所谓“结论”,就是指这一部分。

希腊人常把动物的形体比文字的各部分:动物有头、有身、有尾,所以文字也须有个开端、中段和结尾。这说法,适用于论辩文尤觉确切。所以这种次序——绪论、正文、结论的次序,可以说是事理的当然,在普通的说话中也常常这样地做的。这反映到论辩文里,就成为它的组织形态的次序。由于主张的是否正确,完全要看它的理由和证据是否充足确实,所以论辩文的“正文”的好坏,就关系着整个文章的成败;因此,这部分常为作者全力所贯注,而成了论辩文最重要的一部分。故在分量上,“正文”往往要占去全文的大半。

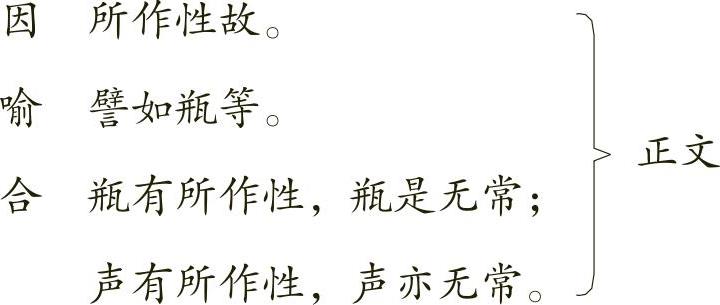

印度的“因明”,上面说过,是佛教徒为了“悟他”——“说法”和“造论”——的目的而改造发展起来的逻辑。(《因明颂》在“能立与能破,及似,唯悟他”这句之后,才说到“现量与比量,及似,唯自悟”,显示了这一逻辑着重“悟他”的特质。所谓“现量”,即由感官得来的知识;“比量”,即由推理得来的知识;“似”即“似现量”和“似比量”,“似现量”指的是因感官有毛病而得的错觉,“似比量”指的是因推理有错误而得的邪智)所以,“因明”不但以“悟他”为主旨而详细阐明“能立”“能破”等的规律,而且它的论式(即推理方式)也适合于论辩的自然的次序,简直可说是一篇论辩文的组织的缩影。例如:

宗声是无常。……………………………………绪论

结 是故得知声亦无常。…………………………结论

这是古因明的所谓“五分作法”,新因明把“合”和“结”二项省去,只留下“宗”“因”“喻”三项,称作“三支作法”。这固然是表示“合”和“结”只是把前三项所推论的结果重说一遍,在逻辑上不妨省去;然而,同时也就暗示了“结论”在论辩文中可以省略的道理了。

为使读者明了因明的大意——同时为便于第四章的说明——起见,试引大西祝博士解释因明的“五分作法”的一段文章如下:

右例,最初一段曰“宗”,以次而“因”,而“喻”,而“合”,而“结”。“宗”者,立言者意旨之所在,乃议论之主题也。“声是无常”云者,即立言者所主张之宗义,首宜揭之,以为彼我间议论之标的者。顾主张之矣,而为论敌所弗首肯,则立言者须示其所以主张之理由,是为“因”。第二段“所作性故”云者即尸此。以声之起色,由于因缘之和合,而有“所作性”,本是以为其无常之理由,因以立其宗也。然而以声之有“所作性”为无常之理由矣,而仅漠然言之固不可;须有物焉,实为有“所作性”而无常者以证之,则“喻”是。第三段“譬如瓶等”云者,所以揭其例也。夫有其理由矣,更取譬喻于一物而证明此理由,使为论敌者,据现有之事实,而悟夫声之以“所作性”而无常矣。至此,唯有引瓶等等与声而合之,以见夫后者之为物,其“所作性”与无常之关系,与前者正等。故第四段合之曰“瓶有所作性,瓶是无常;声有所作性,声亦无常”。过此以往,则议论已定,而可有以“结”之。故第五段“是故……亦无常”云者,则所以结其说也。

——《论理学》,胡茂如译,下卷,5页

从这里我们可以看到,论辩文的组织的常态反映着一种事理自然的秩序,并不是任何人所创设,不过有时候为了某种方便,或者把“绪论”或“结论”省略去,或者把它们的次序稍为倒置罢了。例如《墨子》中的《非攻》,就是省略了“绪论”的例;《庄子》中的《天下篇》,就是把“结论”放在“正文”前的例。

一篇文章的题目,对于那篇文章有着重要的关系。它是文章的有机的一部分,好像是商店标明货色的招牌,使人一望就知道它卖的是一些什么货物。题目标得好,不但容易惹起读者注意,吸引他去阅读,而且能够集中读者的注意力,帮助他去了解文章的内容。

在人们想提起笔来写一篇论辩文的时候,一定是觉得自己有了一种主张要发表,或者是对于别人的主张不满意,觉得非驳斥它不可。这种待写的意思,就形成了那篇要写出来的文章的题目。不管它写出来的时候是千言万语,但归根到底总是不离开那个意思;把它压缩起来,千言万语便可以变成一句话。这一句话,总是一种断定,用逻辑的术语来说,就是一个“命题”,例如:“声是无常。”

所谓“绪论”,是用来引出命题,使读者明了作者意思的所在:或者叙述它的由来,或者限定它的范围,或者阐明它的含义,或者提示它的要点,或者说明获得它的方法等等,不只一端。它的效用,不外是惹引读者注意,帮助读者理解。

所谓“正文”,是用来证明那个命题之所以能够成立和正确,不管它是从正面去证明还是从反面去证明,或者用举例或譬喻去证实,其用意不外于表示命题的合于真理,不可动摇。经过证明之后,读者已经明白了,论辩文的责任可以说是已经完毕。

所谓“结论”,不过是重新把命题已经确立这一事实向读者交代一番。这时候,作者就有了很好的机会,可以鼓舞读者依照命题所表现的真理去行动了。

中国有一句成语,说“项庄舞剑,意在沛公”,打个比方,命题就是作者意中的“沛公”,从绪论到结论的整篇文字,就等于作者的各种“剑法”。所谓“语不离宗”,也是指着这个境界。

每一篇论辩文的主要的命题(可以称它作“主题”)只有一个,其他的命题都是用来证明这个主要命题的,可以看作一种手段。可是,用文字把它写将出来,就可能写成许多不同的文句,如果选出一个写在论辩文的前面,那就是“标题”。普通叫它作“题目”(或“论题”)。因为“题目”这个名词,普通用含混了,例如:说“做文章找不到题目”,它指的是命题;问“某人某日在某报登载的文章,题目叫什么?”这“题目”指的又是标题——觉得用“标题”这两字要妥当些,所以不叫它题目而叫它标题。标题如果做得不好,文章虽美,理由虽足,也可以为读者忽略过去,得不到那篇文章应得的效果。夏丏尊先生说:

论题本应是一个命题,就是一个完全的表明语句,但题目除表示论文的主旨外,有时还含有刺激读者的作用。所以如“女子不该参政吗”“文化运动不要忘了美育”“异哉所谓国体问题”等形式的题目都有,但实际上不过是从“女子应当参政”“文化运动应当注意美育”“非国体问题”变化出来。

——夏丏尊:《文章作法》,79页

从这段文字可以看出:第一,标题和命题实际上不必一致。例如:韩非的《说难》,“说难”是标题,但它的命题则为“说人主难”;苏轼的《论养士》,“论养士”是标题,而它的命题则为“士不能不养”等等。是两者不一致的例。又如苏轼的《刑赏忠厚之至论》、胡适的《诸子不出于王官论》等等,都是两者一致的例。但是,论辩文的标题与它的命题,终究是不一致的占了最大多数。这是因为标题在表现命题要旨之外,还有吸引读者注意的任务。

第二,是“异哉所谓国体问题”这标题,的确比着直接了当用“非国体问题”做标题要动人得多,所以好。例如陈博先生一篇登在《中央日报》(二十九年十二月九日)的“每周专论”,标题为“敌人政治的红球”,也是一个新鲜生动、惹人注意的好标题。它讨论的是“日本政治已有爆发革命的征兆”(这是它的命题),因为在敌人疯狂轰炸之后,利用着人们对于警报信号——“红球”的紧张的心理,使人们看到这个标题就忍不住要去阅读他的论文。

不过,我们必须记住:论辩文的生命在于能够建立正确的命题,具体地说,在于它的主张的确是真理。不然的话,就是有了很动人的标题、很巧妙的文字,结局也是徒然,经不起人家一度批评,甚至会使人怀疑作者在“挂羊头卖狗肉”。例如:梁漱溟先生的《东西文化及其哲学》那部书,所用的标题——“东西文化及其哲学”,何尝不堂皇冠冕,动人耳目,但因为书中所写的内容不能和它的标题相称,遂使那堂皇冠冕的文句变成一个不好的标题,倒反把那本书带累了。这就是难怪李石岑先生要批评他说:“我们骤听了‘东西文化及其哲学’这个名称,应该联想他这部书是讨论或比较东西文化和哲学的,应该是主论东西文化旁及东西哲学的或附论东西哲学;要这样说,这个名称才说得通。但按之这书的内容,却不如是。他是由东西哲学去观察东西文化的,这就是他这部书的大错处。”(沈镕:《国语文选》,第三集,134页)

至于命题怎样地建立,标题怎样的写法才算好的,都留待下章讨论。