一般说来,人们总是习惯于从语言外在形态的差别上(诸如用韵、句式等)去区分和认定各种不同的文体。

美国学者盖勒(C.M.Gayley)教授在他的《英诗选·绪论》里说:

诗和散文不同的地方,就是散文的言语系日常交换意见的器具,而诗的实质,系一种高尚集中的想象和情感表现,诗系表现在微妙的、有音节的如脉动的韵语里的。

即所谓“体制辞语不同耳”

,苏联著名文学艺术理论家莫·卡冈在论述诗歌与散文的区别时指出:

,苏联著名文学艺术理论家莫·卡冈在论述诗歌与散文的区别时指出:

纯粹的散文和诗歌,只不过是由诗歌“极点”向散文“极点”运动和作反向运动的文学形成广阔领域的对立的两极。我们极其概略地就可以划分出这样一些过渡环节,如自由诗——无韵诗——散文诗——有韵律的散文。

这种在动态中区分文体的方法虽然新颖,而仍未脱离注重外在形式的路数。

中国古代亦有不少学人试图从其他方面区分诗、文之不同,诸如金人元好问说“诗与文,特言语之别称耳,有所记述之谓文,吟咏情性之为诗,其为言语则一也”

,明代胡应麟谓“诗与文体迥不类:文尚典实,诗贵清空;诗主风神,文先理道”

,明代胡应麟谓“诗与文体迥不类:文尚典实,诗贵清空;诗主风神,文先理道”

,许学夷称“诗与文章不同,文显而直,诗曲而隐”

,许学夷称“诗与文章不同,文显而直,诗曲而隐”

,清人吴乔认为诗、文“意同而所以用之者不同,是以诗文体制有异耳”

,清人吴乔认为诗、文“意同而所以用之者不同,是以诗文体制有异耳”

……论者分别从内容、风格、体貌和功用等方面多角度、多侧面地予以区分,均言之有理却又失之一隅,似有隔靴搔痒之感。

……论者分别从内容、风格、体貌和功用等方面多角度、多侧面地予以区分,均言之有理却又失之一隅,似有隔靴搔痒之感。

尽管人们可以从语言的外在形态或诗歌、散文的基本内容、总体风格、社会功能诸方面去探讨诗、文的差别,但在具体的研究中总难避免麻烦,往往会遇到许多矛盾。宋人陈骙曾指出过先秦典籍“容无异体”的特点:

六经之道既曰同归,六经之文容无异体,故《易》文似《诗》,《诗》文似《书》,《书》文似《礼》。《中孚·九二》曰:“鸣鹤在荫,其子和之。我人好爵,吾与尔靡之”,使入《诗·雅》,孰别爻辞?《柳》二章曰:“其在于今,兴迷乱于政,颠覆厥德,荒湛于酒。汝虽湛乐从,弗念厥绍,罔敷求先王克共明刑”,使入《书·诰》,孰别《雅》语?《顾命》曰:“牖间南向,复重黼席,黼纯华玉,仍几西序。东向敷重,底席缀纯,文贝仍几。东序西向,敷重半席,画纯雕玉,仍几西序。南向敷重,荀席玄纷,纯漆仍几”,使入《春官侍几筵》,孰别《命》语?

这就是说,从语言的外在形态上是不能区分和辨认文体类别的,故华兹华斯(Wordsworth)说诗与散文的文辞没有重要的区别。

至于用韵,也有学人指出,“最好的散文,也有著显的韵律,几乎比平常的诗更高尚;而所谓散诗(blank verse)便是无韵的,仍不失其为高尚的诗”

至于用韵,也有学人指出,“最好的散文,也有著显的韵律,几乎比平常的诗更高尚;而所谓散诗(blank verse)便是无韵的,仍不失其为高尚的诗”

,可见韵律亦不能用以界划诗文。诸如此类的问题,我们还可以胪列许多,但上述事实已足可说明表面的外部现象是难以抓住诗歌、散文之最根本的区别点。

,可见韵律亦不能用以界划诗文。诸如此类的问题,我们还可以胪列许多,但上述事实已足可说明表面的外部现象是难以抓住诗歌、散文之最根本的区别点。

那么,诗歌、散文最根本的区别点在哪里呢?美国的两位文学理论家雷·韦勒克和奥·沃伦认为“文学类型应视为一种对文学作品的分类编组,在理论上,这种编组是建立在两个根据之上的:一个是外在形式(如特殊的格律或结构等),一是内在形式(如态度、情调、目的等以及较为粗糙的题材和读者、观念范围等)。外表上的根据可以是这一个,也可以是另一个(比如内在形式是“田园诗的”和“讽刺的”,外在形式是二音步的和平达体颂歌式的);但关键性的问题是接着去找寻‘另外一个’根据,以便从外在与内在两个方面确定文学类型”

。根据这一理论,我们不妨放弃单独的静态研究方式,而从诗歌、散文发生、发展和衍变的历史动态中去进行考察探寻。

。根据这一理论,我们不妨放弃单独的静态研究方式,而从诗歌、散文发生、发展和衍变的历史动态中去进行考察探寻。

如前所述,诗歌、散文均属文学的范畴,而“文学是人类的言语”

,未有文字之前的“前艺术”时期,文学处于始源形态,而在语言上只有两种表达类型:一是讲述性语言,一是歌唱性语言。前者的特点是以表意为旨归,语言较为简单、直接、朴实、明了,而发音平缓,声音振幅波动较小,声调变化幅度不大;后者则以抒情为目的,由于这种语言主要依靠借助于声音的高下抑扬、轻重缓急、顿挫起伏等倾泻内心的情感从而形成音调的大幅度变化和强烈鲜明的振幅以及规则性的旋律,与音乐融为一体,因此,这种歌唱性的语言自诞生之日起,即具有音乐的属性,成为音乐的附属物。

,未有文字之前的“前艺术”时期,文学处于始源形态,而在语言上只有两种表达类型:一是讲述性语言,一是歌唱性语言。前者的特点是以表意为旨归,语言较为简单、直接、朴实、明了,而发音平缓,声音振幅波动较小,声调变化幅度不大;后者则以抒情为目的,由于这种语言主要依靠借助于声音的高下抑扬、轻重缓急、顿挫起伏等倾泻内心的情感从而形成音调的大幅度变化和强烈鲜明的振幅以及规则性的旋律,与音乐融为一体,因此,这种歌唱性的语言自诞生之日起,即具有音乐的属性,成为音乐的附属物。

讲述性语言和歌唱性语言是“前艺术”时期的两大基本语言形式,它们分别形成了这一时期仅有的两种文学形态——散文与诗,而后世千变万化的各种文学形式,也都是这两种基本的语言类型发展变化和组合复生的结果。即如中国古代的戏剧脚本和含有诗词的小说话本,就是由诗、文杂交生成的新样式;戏剧保持和发扬了诗的音乐属性,表演时付诸唱,连剧本中的讲述性文字自白、对白之类,也向音乐靠近;而小说则保持和发扬了讲述性的特点,其中的诗词也脱离了音乐的属性呈现出诵讲的色彩。在各种艺术异常发达的当代,出现了“配乐散文”,似乎音乐也和散文结合在一起了,但二者乃是“合而不并”,各自保持着相对的独立性,互不相融,音乐自是音乐,散文依旧是散文,仍然保持着它原有的讲述性本色而以朗诵的形式出现。

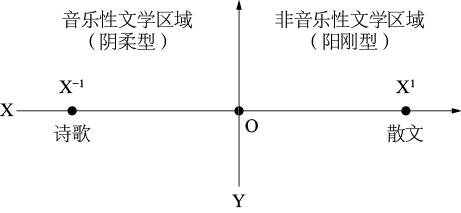

从文学的始源形态到当代的文学世界,我们可以从中获得一直为学人所忽略的重大的启示:音乐对于区分文学类式具有举足轻重的作用,音乐性是鉴定文体归属的试剂和媒介。在“前艺术”时期,音乐性是区分诗、文的唯一尺度;而于后世,依然具有不容忽视的参考价值。如果我们将“前艺术”时期的文学予以分类的话,那么,自然就会有音乐文学与非音乐文学之分,前者即是由歌唱性语言构成的诗歌,后者即是由讲述性语言构成的散文;从美学角度讲,前者属阴柔型文学,后者属阳刚型文学,如图所示:

“前艺术”时期文学分野示意图

该坐标系中的纵向标线Y界分有无音乐属性,区划文学的两大领域;横向标线X为文体发展运动的轨道,X 1 、X – 1 分别是散文、诗歌的对应点,后世所有文体都是在这两点之间进行运动和反向运动;纵标与横标的交叉点O是文体有无音乐属性的界分点。由此,我们完全可以将“音乐性”的有无作为区分文学类型的“另外一个”根据,作为界划诗、文分疆的唯一标准。

其实,古今中外的不少学人都已注意到文学模式之于音乐的联系。苏联的莫·卡冈在其《艺术形态学》一书中就曾指出:

我们所考察的文学形式的系谱,分布在语言艺术和音乐相毗邻和相对峙的方向上……语言创作形式从散文向诗歌的运动,正是面向音乐的运动。

美国学者弗朗兹·博厄斯在他的《原始艺术》里也指出:

诗歌是逐渐脱离音乐而独立的。

自从诗歌和音乐分开以后,音乐和口头语言也割断了联系。

值得专门一提的是1763年问世的勃朗的有趣的专论《论诗和音乐,它们的产生、联结、作用、发展、划分和衰落》:“……发现了诗歌因素、音乐因素和舞蹈因素的混合性统一。”

在中国古代,从各种不同的视角观察音乐与文体的联系者,举不胜举。南朝宋之颜延之曾引荀爽语“诗者,古之歌章”

强调诗的配乐性;刘勰谓“凡乐辞曰诗,诗声曰歌”

强调诗的配乐性;刘勰谓“凡乐辞曰诗,诗声曰歌”

,从释名的角度指出了诗的音乐性;欧阳修有“诗者,乐之苗裔”

,从释名的角度指出了诗的音乐性;欧阳修有“诗者,乐之苗裔”

说;郑樵则指出,“自后夔以来,乐以诗为本,诗以声为用,八音六律为之羽翼耳”

说;郑樵则指出,“自后夔以来,乐以诗为本,诗以声为用,八音六律为之羽翼耳”

;王灼进一步指出,“古人初不定声律,因所感发为歌,而声律从之,唐、虞禅代以来是也,余波至西汉末始绝”

;王灼进一步指出,“古人初不定声律,因所感发为歌,而声律从之,唐、虞禅代以来是也,余波至西汉末始绝”

;明代李东阳谓“文之成声音者则为诗”

;明代李东阳谓“文之成声音者则为诗”

,“古之六经《易》《书》《春秋》《礼》《乐》皆文也,惟《风》《雅》《颂》则谓之诗,今其为体固在也”

,“古之六经《易》《书》《春秋》《礼》《乐》皆文也,惟《风》《雅》《颂》则谓之诗,今其为体固在也”

;清人之“古诗皆乐”

;清人之“古诗皆乐”

、“诗乃乐之辞”

、“诗乃乐之辞”

、“诗乃乐之根本”

、“诗乃乐之根本”

诸说屡见于著述,黄宗羲也曾指出,“原诗之起,皆因于乐,是故《三百篇》即乐经也……《三百篇》而降,诗与乐遂判为二”

诸说屡见于著述,黄宗羲也曾指出,“原诗之起,皆因于乐,是故《三百篇》即乐经也……《三百篇》而降,诗与乐遂判为二”

。

。

当代学者亦多有高论,如钱锺书《谈艺录》云“诗、词、曲三者,始皆与乐一体,而由浑之划,初合终离”

;郭沫若甚至将“原始人之言语”与“原始人之音乐”合二为一

;郭沫若甚至将“原始人之言语”与“原始人之音乐”合二为一

;闻一多则从原始人“孕而未化的语言”与“音乐的萌芽”之结合,探讨诗歌的起源。

;闻一多则从原始人“孕而未化的语言”与“音乐的萌芽”之结合,探讨诗歌的起源。

游国恩等五教授编著的《中国文学史》也曾“从音乐的关系”区别“楚辞”与“汉赋”,指出“汉赋”同音乐的距离比“楚辞”更远些……这些古贤宿学与当代大师们的视角或有不同,但他们都看到了一个不容忽视的基本的历史事实:诗与音乐有共生性的特点,二者的联系密不可分,就其本质而言,相互依存,共为一体。换言之,诗的本质是音乐,音乐性、合乐性、配乐性是诗歌的根本属性、原生属性。这种属性正是有别于散文的关键点、肯綮和根本区别点,而且诗的这种原生型特质,就像人类种族的基因代代相传不会泯灭一样,始终保存在中国古代千变万化、千姿百态的诗歌家族中,不管它是文人的案头之作还是真的付诸歌唱。

游国恩等五教授编著的《中国文学史》也曾“从音乐的关系”区别“楚辞”与“汉赋”,指出“汉赋”同音乐的距离比“楚辞”更远些……这些古贤宿学与当代大师们的视角或有不同,但他们都看到了一个不容忽视的基本的历史事实:诗与音乐有共生性的特点,二者的联系密不可分,就其本质而言,相互依存,共为一体。换言之,诗的本质是音乐,音乐性、合乐性、配乐性是诗歌的根本属性、原生属性。这种属性正是有别于散文的关键点、肯綮和根本区别点,而且诗的这种原生型特质,就像人类种族的基因代代相传不会泯灭一样,始终保存在中国古代千变万化、千姿百态的诗歌家族中,不管它是文人的案头之作还是真的付诸歌唱。

由此,我们就完全可以利用诗歌所独有的原生型特质,去鉴别中国古代作品中的诗歌、散文两大系列,鉴别赋与骈文两种文体家族基因,定其归属。