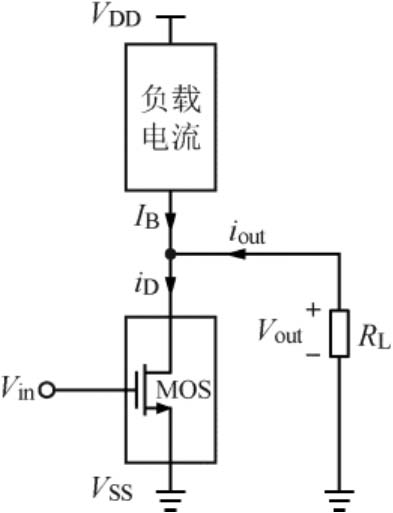

共源放大器的基本结构如图3-1所示,其由MOS有源器件和负载电流组成。以NMOS器件为例,其栅极作为共源放大器的输入端,漏极与负载电流相连同时作为放大器输出。该结构中源极连接至地线,对于小信号来说,源极是放大器的输入电压和输出电压的共同参考点,因此这种放大器被称为共源放大器。负载电流 I B 为MOS器件提供直流偏置电流,输入小信号电压经过MOS器件的跨导转换为小信号电流 i D ,其等于输出电流变化值 i out ,作用在负载电阻上形成输出电压。共源放大器的负载电流可以通过多种结构实现,如电阻、二极管连接的MOS器件、电流源。无论哪种类型的负载,共源放大器的增益大小基本都可以表示为 G m R out ,其中 G m 为输入跨导, R out 为输出阻抗。下面我们将分别讨论在不同的负载电流下,共源放大器的特性。

图3-1 共源放大器的基本结构

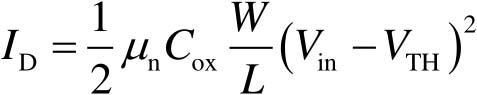

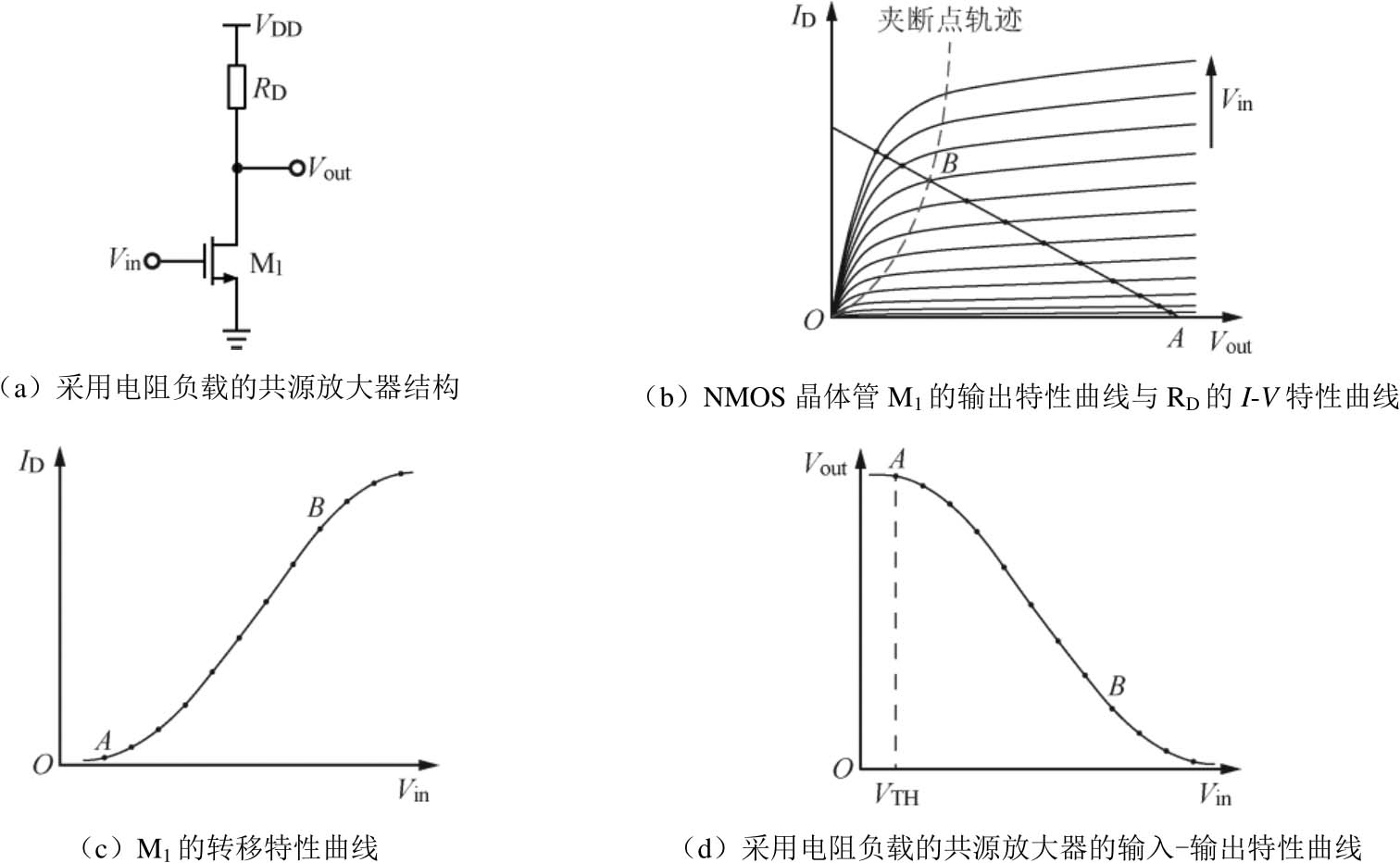

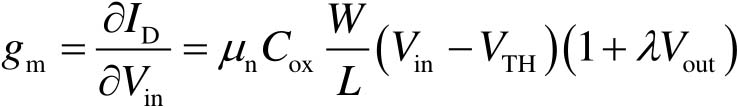

采用电阻负载的共源放大器结构如图3-2(a)所示,其中电阻R D 为电阻负载。图3-2(b)所示为NMOS器件M 1 的输出特性曲线与R D 的 I - V 特性曲线,其中 V out 为M 1 的漏源电压 V DS , V in 为M 1 的栅源电压 V GS , I D 为M 1 的漏电流,器件工作在饱和区时 I D 和 V in 满足以下关系(忽略沟道长度调制效应)

(3-1)

我们在M 1 的输出特性曲线( V in 线性增加)上叠加上R D 的 I - V 特性曲线 V out = V DD - I D R D ,则两种曲线的交点即为放大器在不同输入电压 V in 下 I D 的大小,如图3-2(b)所示。将这些交点以 V in 和 I D 的形式重新映射后得到图3-2(c)所示的M 1 的转移特性曲线,而将这些点以 V in 和 V out 的形式重新映射后得到图3-2(d)所示的采用电阻负载的共源放大器的输入-输出特性曲线。

图3-2 采用电阻负载的共源放大器的直流特性

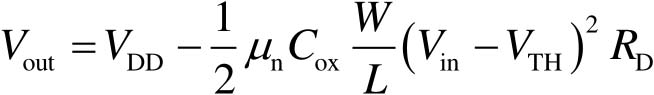

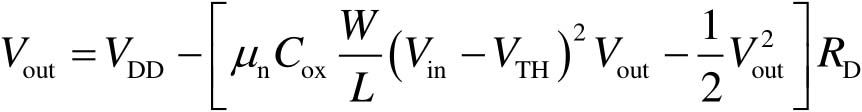

当 V in < V TH 时,M 1 工作在截止区,此时 I D 几乎为0,输出电压位于图3-2(d)所示的 A 点以上, V out ≈ V DD 。当 V in > V TH 时,M 1 开始导通,随着 V in 增大, I D 也增大, V out 减小,当 V out 仍满足 V out > V in - V TH 时,M 1 工作在饱和区,此时 V in 和 V out 的关系为

(3-2)

这里同样忽略了沟道长度调制效应。进一步增大 V in , V out 会减小得更多,当 V out < V in - V TH 时,M 1 工作在线性区[图3-2(d)所示的 B 点],此时 V in 和 V out 的关系为

(3-3)

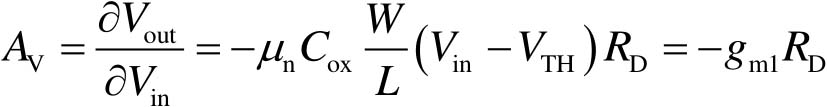

晶体管工作在饱和区时跨导和输出阻抗比较大,因此需要确保 V out > V in - V TH ,即放大器需要工作在 A 点和 B 点之间。图3-2(d)所示的输入-输出特性曲线在 AB 段的斜率为放大器增益,可以表示为

(3-4)

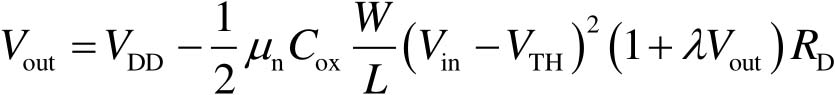

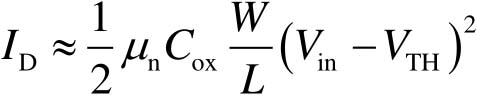

当M 1 工作在饱和区,且考虑沟道长度调制效应时,式(3-2)应修正为

(3-5)

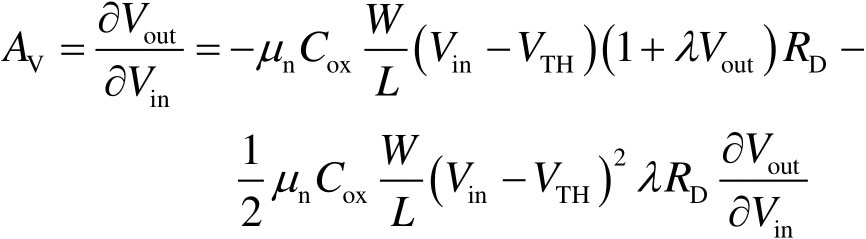

此时,放大器增益可表示为

(3-6)

考虑以下两个等式

(3-7)

(3-8)

将式(3-7)和式(3-8)代入式(3-6),得到

(3-9)

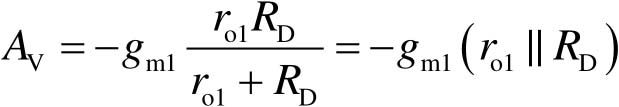

由于 r o1 -1 = λI D ,则放大器增益可表示为

(3-10)

由此可知,采用电阻负载的共源放大器的输出阻抗是M 1 本征输出阻抗和电阻负载的并联。当 R D 较小时,r o1 与R D 并联的阻值几乎约等于 R D ,此时可以忽略r o1 的影响。但是当 R D 较大时,必须考虑r o1 的影响。

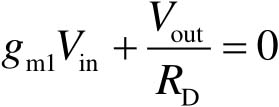

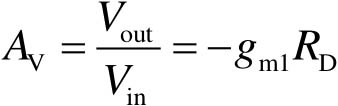

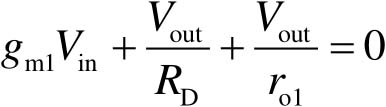

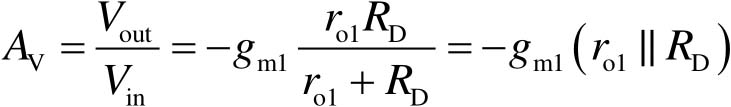

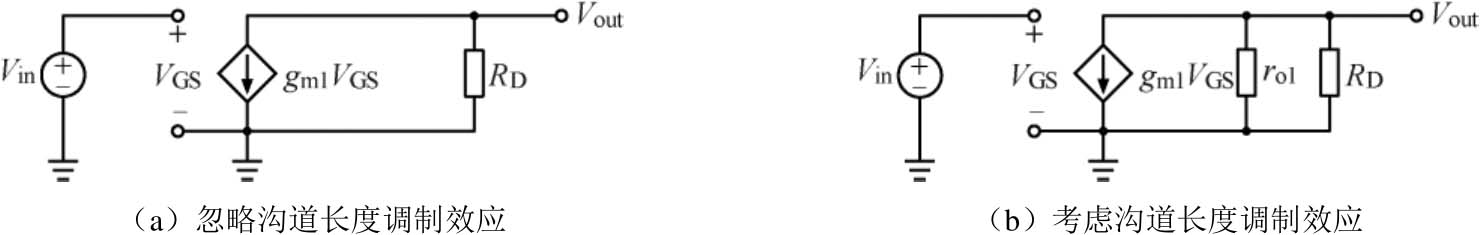

对放大器进行小信号特性分析时,首先将MOS器件用小信号模型进行替换,然后将直流电源和直流信号源全部置零(即将直流电压源短路),将直流电流源断路,最后利用基尔霍夫电压定律(KVL)或基尔霍夫电流定律(KCL)计算得到输出电压与输入电压的关系。利用MOSFET的Π模型,可以得到采用电阻负载的共源放大器的小信号模型。首先分析忽略沟道长度调制效应的情况,如图3-3(a)所示。根据KCL,可得到

(3-11)

故小信号增益为

(3-12)

该结果与直流特性分析得到的式(3-4)所示的放大器增益一致。当考虑沟道长度调制效应后,小信号模型中需要加入M 1 输出阻抗 r o1 的影响,如图3-3(b)所示。在这种情况下,同样根据KCL,可得到

(3-13)

故小信号增益为

(3-14)

该结果与直流特性分析得到的式(3-10)所示的放大器增益一致。通过上述分析我们发现,通过小信号模型可以更快捷地分析得到电路的输入-输出特性。

图3-3 采用电阻负载的共源放大器的小信号模型

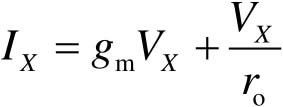

将MOS器件按图3-4(a)所示的方式连接后,MOS器件的转移特性成了该结构总体的 I - V 特性,类似二极管,具有单向导电性,因此通常将这种结构称为二极管连接的MOS器件。对图3-4(b)所示的小信号模型分析其输出阻抗,根据KCL可得到

(3-15)

等效输出阻抗为

(3-16)

图3-4 二极管连接的MOS器件

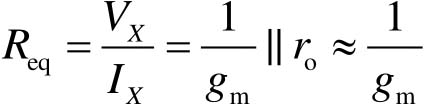

采用二极管连接的MOS器件负载的共源级放大器结构如图3-5所示。下面以采用二极管连接的NMOS器件负载的共源放大器[见图3-5(a)]为例来分析直流特性。

图3-5 采用二极管连接的MOS器件负载的共源放大器

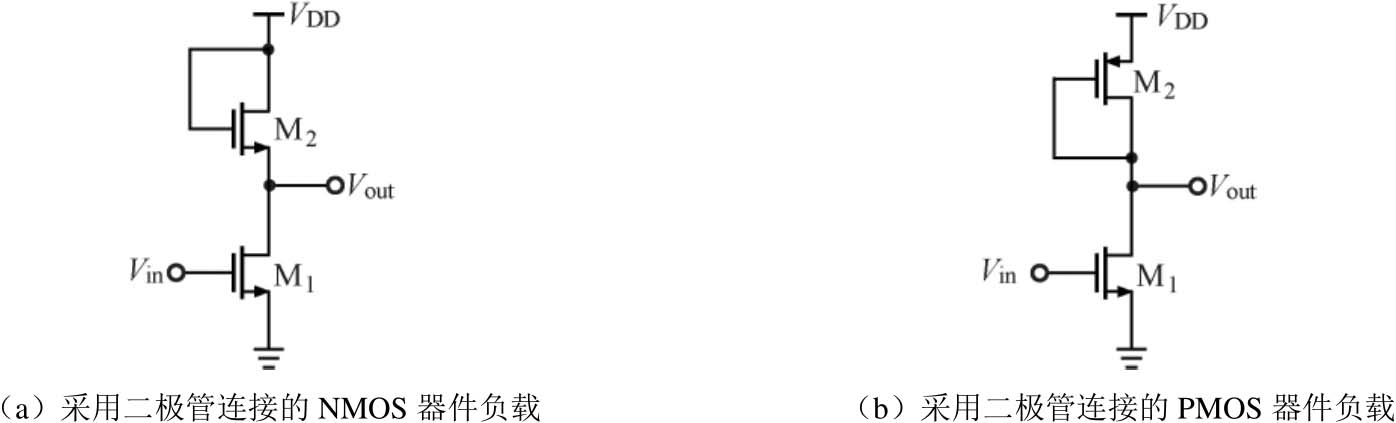

如图3-6(a)所示,将输入晶体管M 1 的输出特性曲线( V in 线性增加)与负载管M 2 的转移特性曲线叠加在一起,它们的交点即为放大器在不同 V in 下 V out 的情况。将 V in 与 V out 重新映射后得到放大器的输入-输出特性,如图3-6(b)所示,其中 V TH1 为M 1 的阈值电压。当 V in < V TH1 时,M 1 还未开启,此时 V out 电压为 V DD - V TH2 ,其中 V TH2 为M 2 的阈值电压。当 V in > V TH1 [图3-6(b)所示的 A 点]时, I D 开始增大,输出电压 V out 呈线性下降,直到 V out 减小到 V in - V TH1 [图3-6(b)所示的 B 点],M 1 工作在线性区。

图3-6 采用二极管连接的MOS器件负载的共源放大器的直流特性

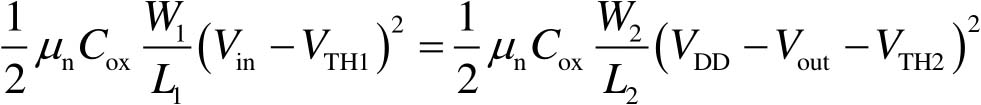

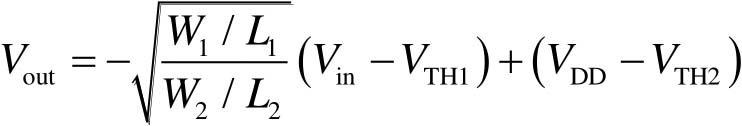

如图3-6(b)所示,在 AB 段,M 1 和M 2 均工作在饱和区, AB 段的斜率为放大器增益。为简化分析,我们忽略沟道长度调制效应,可得到 AB 段满足式(3-17):

(3-17)

因此可以得到

(3-18)

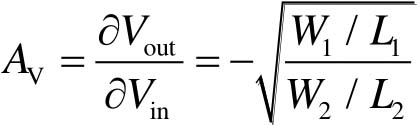

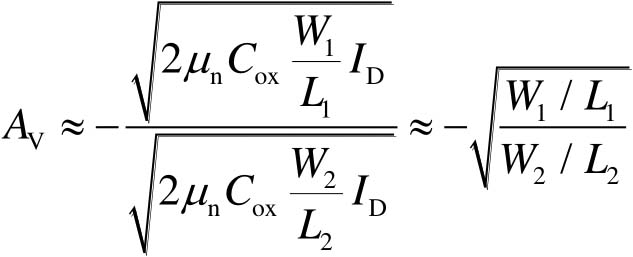

式中, W 1 / L 1 为M 1 的宽长比; W 2 / L 2 为M 2 的宽长比。当忽略体效应时,得到放大器增益为

(3-19)

前面已经分析过二极管连接的MOS器件的输出阻抗为跨导的倒数,因此将图3-3(b)中的

R

D

替换为1/

可以得到采用二极管连接负载的共源放大器的小信号增益:

可以得到采用二极管连接负载的共源放大器的小信号增益:

(3-20)

式(3-20)表明,采用二极管连接的MOS器件负载的共源放大器的输出阻抗约为1/

。考虑式(2-44)所示的跨导表示方法,可以得到

。考虑式(2-44)所示的跨导表示方法,可以得到

(3-21)

该结果与直流特性分析得到的式(3-19)所示的放大器增益一致。式(3-20)表明,如果要增大该结构放大器的增益,那么需要提高输入管M

1

的跨导

g

m1

,降低负载管M

2

的跨导

。而从式(3-21)可以看出,提高

g

m1

并降低

。而从式(3-21)可以看出,提高

g

m1

并降低

,主要是通过提高

W

1

/

L

1

和降低

W

2

/

L

2

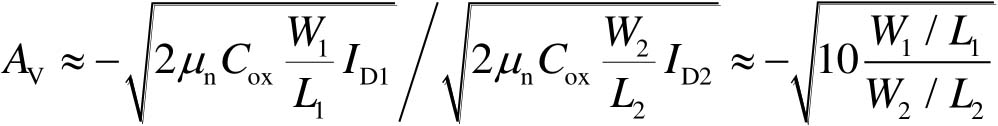

来实现的,而这种操作带来的增益的提升是很有限的。例如,

W

1

/

L

1

提升100倍,而增益仅能提升10倍。有什么办法可以进一步提升该结构放大器的增益呢?如图 3-7所示,我们可以在负载管上并联一个电流源(可以通过工作在饱和区的MOS器件来实现),以降低M

2

的工作电流,进而降低

,主要是通过提高

W

1

/

L

1

和降低

W

2

/

L

2

来实现的,而这种操作带来的增益的提升是很有限的。例如,

W

1

/

L

1

提升100倍,而增益仅能提升10倍。有什么办法可以进一步提升该结构放大器的增益呢?如图 3-7所示,我们可以在负载管上并联一个电流源(可以通过工作在饱和区的MOS器件来实现),以降低M

2

的工作电流,进而降低

来提升增益。例如,

I

S

=0.9

I

D1

,则

I

D2

=0.1

I

D1

,因此

来提升增益。例如,

I

S

=0.9

I

D1

,则

I

D2

=0.1

I

D1

,因此

(3-22)

图3-7 通过并联电流源提升放大器的增益

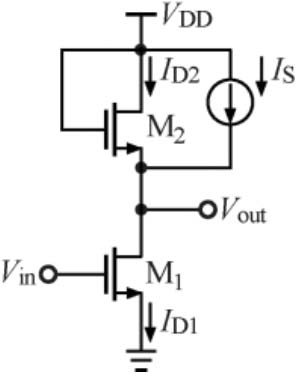

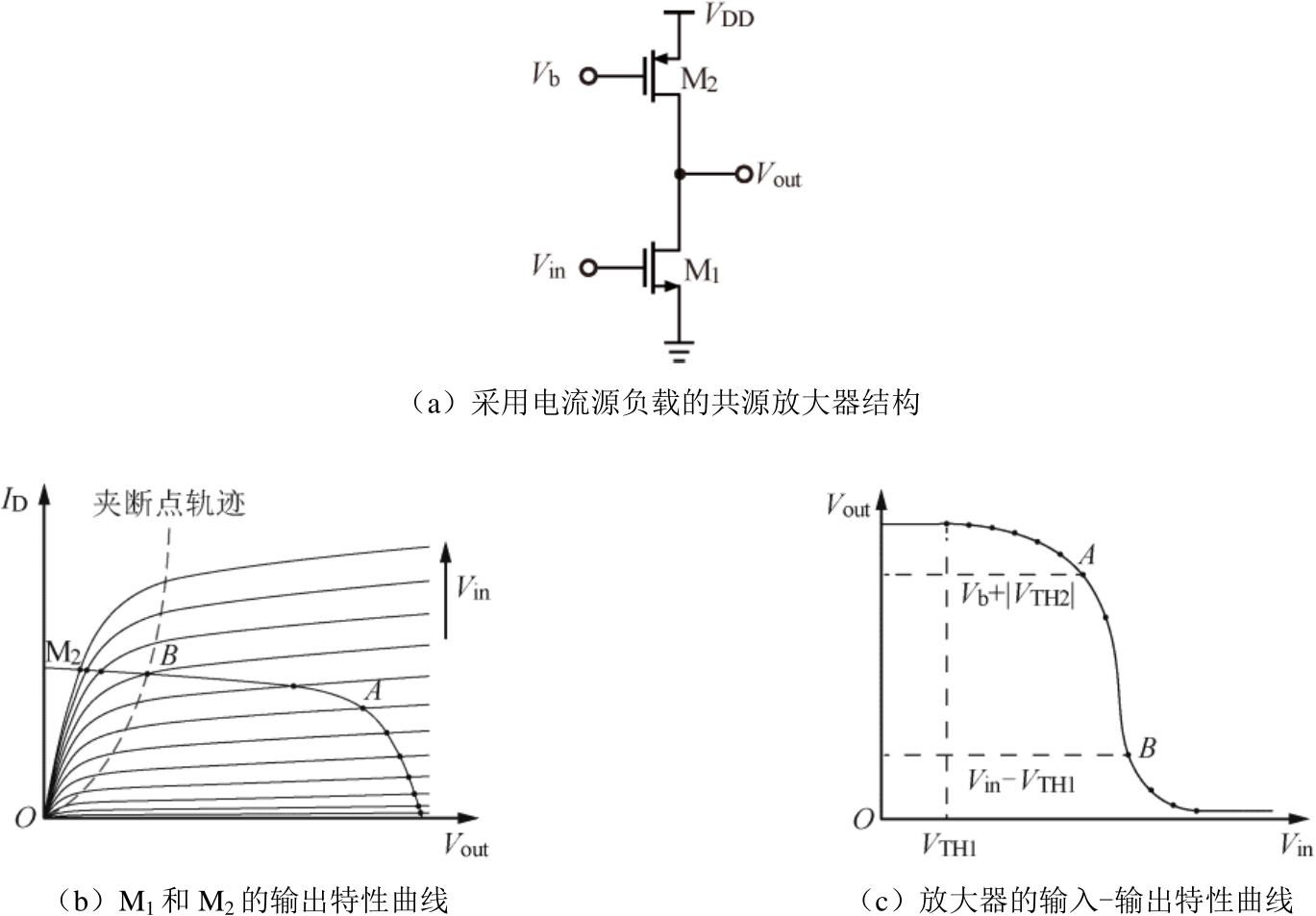

采用电流源负载的共源放大器结构如图3-8(a)所示,其中工作在饱和区的M 2 作为电流源负载。如图3-8(b)所示,在M 1 的输出特性曲线( V in 线性增加)上叠加上M 2 栅极电压为 V b 时的输出特性曲线,两种曲线的交点即为放大器在不同 V in 下 V out 的情况。将这些点以 V in 和 V out 的形式重新映射后得到图3-8(c)所示的采用电流源负载的共源放大器的输入-输出特性曲线。当 V in < V TH1 时,M 1 未导通,此时 V out = V DD 。当 V in > V TH1 时,M 1 开始导通, V out 开始减小,当其减小至 V b +| V TH2 |时,M 2 进入饱和状态,此时M 1 和M 2 均为饱和状态。当 V in 继续增大时, V out 会进一步减小,当 V out 减小至 V in - V TH1 时,M 1 工作在线性区。如图3-8(b)所示,当M 1 和M 2 均为饱和状态时( AB 段), I D 微弱的变化会引起 V out 较大的变化。因此如图3-8(c)中 AB 段所示,当很小的 V in 使M 1 的 I D 出现微弱的变化时,会导致 V out 出现较大的变化,这说明 AB 段放大器的增益最大。

图3-8 采用电流源负载的共源放大器的直流特性

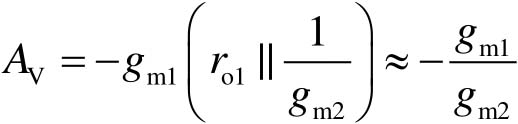

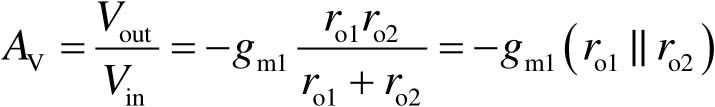

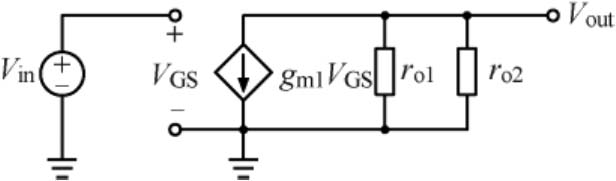

采用电流源负载的共源放大器的小信号模型如图3-9所示,对比图3-3(b)所示的小信号模型,不同的是其把电阻负载R D 替换为了电流源负载M 2 的输出阻抗 r o2 。因此可以得到其小信号增益为

(3-23)

可知,采用电流源负载的共源放大器的输出阻抗是

r

o1

和

r

o2

的并联,而只要M

1

和M

2

工作在饱和区(

AB

段),它们的输出阻抗基本是与

V

out

无关的,因此这种共源放大器的输出摆幅相对较宽。对于采用电阻负载或二极管连接的MOS器件负载的共源放大器而言,增益和输出摆幅会相互制约。这是因为为了提升它们的增益,需要增大

R

D

或减小

,这都会降低输出摆幅。

,这都会降低输出摆幅。

图3-9 采用电流源负载的共源放大器的小信号模型

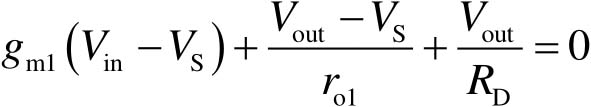

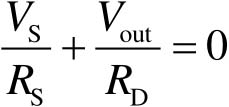

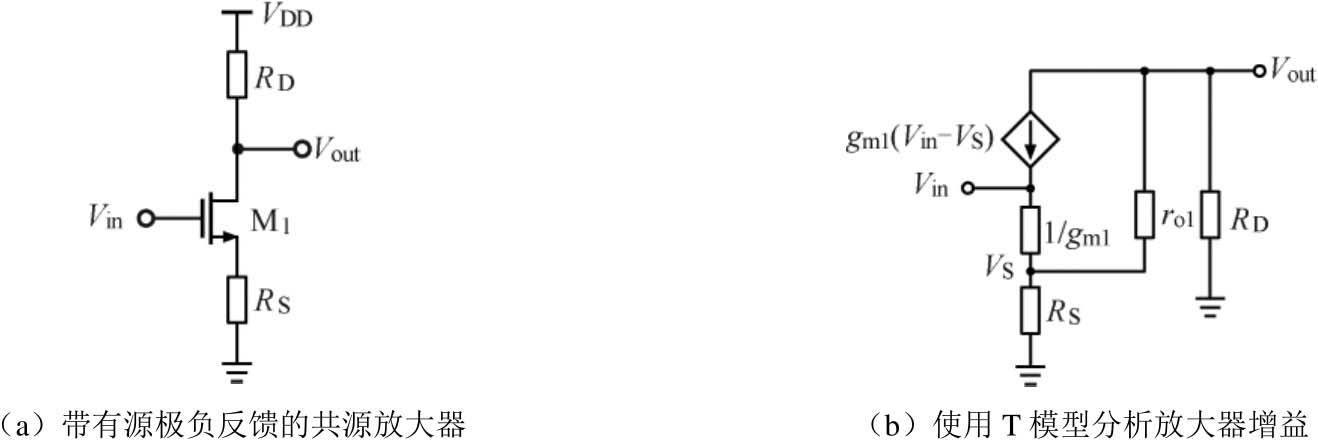

通过上述分析发现,共源放大器的增益与输入管的跨导 g m1 相关,而 g m1 与输入管的直流偏置状态直接相关,当输入信号幅度较大时会改变 g m1 ,进而导致增益变化,使放大器出现非线性。如图3-10(a)所示,可以通过在共源放大器输入管的源极处串联一个负反馈电阻来提升放大器的线性度。由于M 1 的源极未接小信号地线,因此考虑使用T模型来分析放大器增益,如图3-10(b)所示。根据KCL可以得到以下两个等式

(3-24)

(3-25)

利用式(3-25)可以得到 V S 的表示式,然后代入式(3-24),可得到

(3-26)

由于

且

且

,所以可由式(3-26)得到放大器增益

A

V

≈-

R

D

/

R

S

。

,所以可由式(3-26)得到放大器增益

A

V

≈-

R

D

/

R

S

。

图3-10 带有源极负反馈的共源放大器及其增益分析

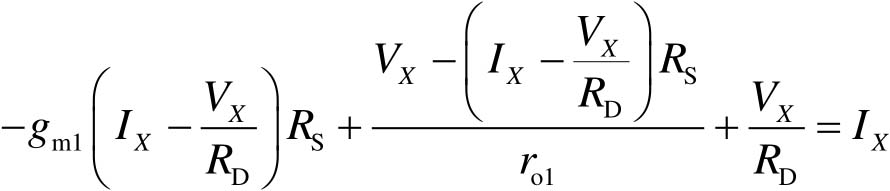

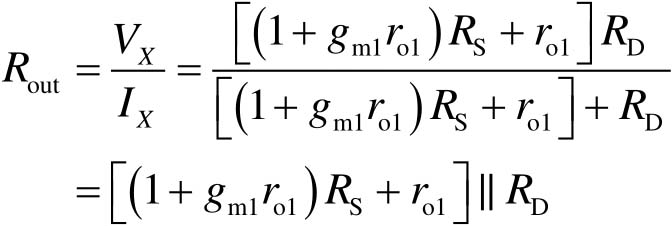

通过上述分析发现,采用源极负反馈电阻后,共源放大器的增益变为两个电阻器件阻值的比值。电阻为无源器件,其电阻值对偏置电压的敏感性一般较低,因此该结构的增益几乎与输入电压无关,放大器增益的线性度提升。将 V in 接地, V out 处接电压源 V X ,设从 V X 流出的电流为 I X ,则根据KCL可以得到

(3-27)

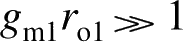

带有源极负反馈的共源放大器的输出阻抗为

(3-28)

这表明从

V

out

向下看进去的阻抗为(1+

g

m1

r

o1

)

R

S

+

r

o1

,因为通常

,则其可近似为(1+

g

m1

R

S

)

r

o1

。由此可知,源极负反馈使得M

1

的输出阻抗

r

o1

被放大了约

g

m1

R

s

倍。这是因为当

V

out

增大时,M

1

的沟道长度调制效应使流过M

1

的电流

I

D

增大。由于电阻R

S

串联在M

1

的源极,因此

I

D

R

S

也增大,这就使M

1

的栅源电压减小,抵消了

I

D

增大的趋势。所以总体表现为,当

V

out

增大时,M

1

的电流

I

D

增大的趋势减缓,即输出阻抗提升。实际上,该反馈为电流-串联负反馈,其使输出阻抗增大。

,则其可近似为(1+

g

m1

R

S

)

r

o1

。由此可知,源极负反馈使得M

1

的输出阻抗

r

o1

被放大了约

g

m1

R

s

倍。这是因为当

V

out

增大时,M

1

的沟道长度调制效应使流过M

1

的电流

I

D

增大。由于电阻R

S

串联在M

1

的源极,因此

I

D

R

S

也增大,这就使M

1

的栅源电压减小,抵消了

I

D

增大的趋势。所以总体表现为,当

V

out

增大时,M

1

的电流

I

D

增大的趋势减缓,即输出阻抗提升。实际上,该反馈为电流-串联负反馈,其使输出阻抗增大。