与世界关系的突变*被生态学逼疯的四种方式*自然/文化关系的不稳定性*对人性的援引*对“自然界”的求助*气候伪争论的巨大帮助*“去告诉您的主人,科学家正在进行战争!”*寻求从“自然”到世界的地方*如何面对

停不下来,每天周而复始。一天是水位上涨;另一天是土壤侵蚀;晚上是浮冰消融加速;在两起战争罪之间,20点新闻告诉我们成千上万的物种甚至将会在被记录之前灭绝;每月大气二氧化碳的测定值比失业率还要糟糕;我们得知,自从气象台建立以来,气温每年都攀新高;海平面持续上升;海岸线愈发遭受春季风暴的威胁;每次调查活动都显示海洋酸性化加剧。这就是媒体所讲的我们正生活在一个“生态危机”的时代。

唉,谈论“危机”只是另一种自我安慰的方式,告诉自己“这也会过去的”。危机“会很快过去的”,若它只是一场危机就好了!若它曾只是一场危机就好了!根据专家所言,我们更应讨论“突变”:我们曾习惯于一个世界;我们又继续前进,突变到另一个世界中。我们太过频繁地使用“生态”这个形容词来安慰自己,使自己远离威胁我们的麻烦与纷争:“啊,如果您在谈论生态问题,那么它与我们无关。”正如我们在20世纪谈论“环境”时所做的,环境代表离我们很远的、在窗台的庇护下看到的自然界的生命。但如今专家认为,是我们所有人,是处在我们宝贵而又渺小的存在深处的所有人,会受到影响。这些信息会直接提醒我们如何吃喝,如何利用土地,如何出行,如何穿着。通常而言,在层出不穷的坏消息中,我们早该感觉到它已经从一个简单的生态危机滑落到应被称为 我们与世界关系的深刻变化 中。

然而,情况恰恰并非如此。证据就是我们正以一种惊人的冷静听闻这些消息,甚至以一种令人钦佩的形式保持缄默……若这真是一场彻底的变革,我们的生存根基应该早就已经完完全全改变了。我们应该已经开始改变饮食习惯、居住环境、出行方式、耕种技术,总而言之,我们的生产方式。每当警报声停止时,我们就会冲出荫蔽,发明新的技术来应对这种威胁。富裕国家的人民也会像在以前的战争中那样富有创造力,如同在20世纪一样,他们应该已经在四五年内通过大规模改变生活方式来解决这个问题。由于他们的积极行动,夏威夷莫纳罗亚天文台捕获的二氧化碳量才开始稳定下来;

湿润的土壤中爬满了蚯蚓,遍布浮游生物的海水中再次布满鱼群;甚至北极冰川的消融速度也在减慢(除非冰川已陷入不可挽回的境地,并在千禧年出现了新的状态

[1]

)。

湿润的土壤中爬满了蚯蚓,遍布浮游生物的海水中再次布满鱼群;甚至北极冰川的消融速度也在减慢(除非冰川已陷入不可挽回的境地,并在千禧年出现了新的状态

[1]

)。

无论如何,在近三十年间,我们 早该行动起来了 。危机应该已经过去。回顾“伟大的生态战争”时代,我们会感到自豪,因为我们几乎屈服了,却又通过快速的反应和调动一切发明能力来扭转乾坤,转危为安。或许我们会带着孙辈参观纪念这场斗争的博物馆,希望他们会对我们的进步惊叹不已,正如我们现如今叹服于二战是如何造就曼哈顿计划,带来青霉素的完善,或者推动雷达或航空运输的迅猛发展。

但就是这样,本该是暂时的危机已经演变成了我们与世界关系的深刻变化。似乎我们已经成为那些 早该在 三四十年前就采取行动的人——却什么也没做,或者所做寥寥无几。 [2] 情况就是如此离奇:我们跨越了一系列门槛,经历了一场全面战争,却几乎什么都没有发觉!我们被背负的重大事件压弯了腰,却从未真正觉察到它,也从未做出任何反抗。试想一下:隐藏在大量的世界之战、殖民战争与核威胁的背后,在20世纪——这一“经典战争世纪”——还存在另一场战争,它同样是全球的、全面的、殖民的,我们经历过却没有感受到。当我们散漫地准备关心“子孙后代”的命运时(正如不久前所说的),一切都早已由过去几代人所犯下!有些事情已经发生了,它不会在我们面前成为即将到来的威胁,而是在已经出生的人 身后 。当警报响起时,我们像梦游者一般前行,最终使情况无可挽回,我们又怎能不对此深感惭愧呢?

然而,警报并没有消失。警报声一路嘶鸣。对生态灾难的意识由来已久,鲜活且有理有据、证据确凿。它从我们所说的“工业时代”,或“机械文明”的最初就开始了。我们无法说对此一无所知。

[3]

只是我们有很多方法可以同时知晓与忽视。通常,当关系到自身的生存以及亲近之人的福祉时,我们倾向于追求稳妥:为了孩子的小风寒,我们也要去看儿科医生;为了种植园里的一小点威胁,我们也要筹备一场杀虫大战;为了财产的一点点顾虑,我们也要购买保险,配备监控摄像头;为了防备入侵,军队立刻在边境集结。即使人们对诊断结果不太确定,即使专家持续为危险性争论不休,一旦涉及保护自己的亲人与财产,我们不吝于应用臭名昭著的防范原则。

然而,在这场世界性的危机中,没有人会依照上述原则勇敢地采取行动。这一次,非常古老的人性保持着麻木不仁——这种人性谨慎而又挑剔,往往只能摸索着前进,如同盲人用探路杖探击每一个障碍,以适应任何风险的出现,一旦感觉到阻力就退缩,一旦道路畅通就大步前行,一旦有新的障碍出现就再次陷入踌躇。在这一问题上,任何农民、资产阶级、工匠、工人或政治美德似乎都不再发挥作用。警报响起,再一个个被切断。我们睁开了双眼,目睹耳闻,了然于胸,再闭上眼一往直前!

然而,在这场世界性的危机中,没有人会依照上述原则勇敢地采取行动。这一次,非常古老的人性保持着麻木不仁——这种人性谨慎而又挑剔,往往只能摸索着前进,如同盲人用探路杖探击每一个障碍,以适应任何风险的出现,一旦感觉到阻力就退缩,一旦道路畅通就大步前行,一旦有新的障碍出现就再次陷入踌躇。在这一问题上,任何农民、资产阶级、工匠、工人或政治美德似乎都不再发挥作用。警报响起,再一个个被切断。我们睁开了双眼,目睹耳闻,了然于胸,再闭上眼一往直前!

如果人们在阅读克里斯托弗·克拉克(Christopher Clark)的《梦游者》时讶异于欧洲在明知因由的情况下仍于1914年8月仓促地加入第一次世界大战

[4]

,又怎么会不惊讶于欧洲(以及所有其他追随者)——回想起来,它们对其缘由与影响都心知肚明——匆忙加入这另一场大战中?这是一场我们惊愕地得知已经开始,并且我们或许已然输掉了的战争。

如果人们在阅读克里斯托弗·克拉克(Christopher Clark)的《梦游者》时讶异于欧洲在明知因由的情况下仍于1914年8月仓促地加入第一次世界大战

[4]

,又怎么会不惊讶于欧洲(以及所有其他追随者)——回想起来,它们对其缘由与影响都心知肚明——匆忙加入这另一场大战中?这是一场我们惊愕地得知已经开始,并且我们或许已然输掉了的战争。

“与世界关系的改变”,这是用以指代疯狂的学术术语。若我们不衡量生态剧变在何种程度上使人们疯狂,我们就对其一无所知。即使它使我们发疯的方式不止一种!

有时,在某些专家的帮助下,部分公众、知识分子、记者决定逐步沉入一个平行世界,那里不再有躁动的自然,也不再有真正的威胁。若他们镇定自若,那是因为他们确信科学家的数据被难以名状的力量操纵,或者至少被夸大了,所以他们必须毅然抵制那些被称为“灾难主义者”的观点。并且如其所言,我们要学会“保持理智”,像从前那样生活而不必杞人忧天。这种否认式的疯狂有时以狂热的形式呈现;这一情况就是所谓的“气候怀疑论者”,甚至往往是“气候否认论者”,他们在不同程度上坚持阴谋论,并且如许多美国民选代表一样,认为生态问题是一种在美国推行社会主义的迂回战术!

[5]

然而,它在全世界范围内以一种温和的疯狂形式更广为流传,我们可以将其描述为

寂静主义者

,源自信徒将救赎托付给上帝的宗教传统。气候寂静主义者同其他人一样生活在平行世界中,但由于他们已经切断了一切警报,所以没有任何刺耳的声音迫使他们离开怀疑的软枕:“我们会看到。气候一直在变。人类一直能挺过来。我们还有许多其他的担忧。重要的是等待,尤其不能惊慌。”奇特的诊断:他们由于太过冷静而疯狂!甚至有些人在政治集会上毫不犹豫地援引《创世记》的承诺——上帝向诺亚许诺不会开启另一场大洪水:“我不再因人的缘故诅咒地(人从小时心里怀着恶念),也不再按着我才行的,灭各种的活物了。”(《创世记》,8∶21)

有了这样坚实的保证,担忧的确是错误的了!

有了这样坚实的保证,担忧的确是错误的了!

幸运的是,其他为数不多的人已经听到了警钟的鸣响,但他们恐慌到陷入另一场疯狂。“既然威胁如此严峻,我们给地球造成的转变如此深刻,那么,”他们提出,“让我们把整个地球系统抓在手里吧!地球宛如一台大型机器,只因我们没有完全掌控它才导致混乱不堪。”这就是那些执着于全面支配自然的人。在这些人的眼中,自然始终是桀骜不驯的。在这个被他们谦逊地称为 地球工程 的巨大谵妄中,他们想要对付的是整个地球。 [6] 为了治愈过去的噩梦,他们宣称要进一步增加生存所需的狂妄自大剂量,以治愈那些患上神经衰弱的世人。现代化使我们陷入绝境了吗?让我们更加坚决地走向现代化吧!如果说必须摇醒前者以防他们入睡,对后者而言,应该给他们上一个紧箍咒以防他们做太多蠢事。

更多的人仔细观察地球的迅速变化,并决定既不能忽视它们,也不能凭借任何激进措施来补救它们。如何列出这些人所遭受的参差不一的抑郁症?悲伤、沮丧、忧郁、萎靡?是的,他们心力交瘁、哽咽难鸣;他们几乎不再有勇气去看报纸;他们只有看到其他更加疯狂的人时才能从萎靡不振中清醒过来。而一旦愤怒消退,他们最终会在巨大剂量的抗抑郁剂之下一蹶不振。

最疯狂的还是那些似乎相信自己仍可以做点什么的人。他们相信现在还不算太晚,集体行动的准则这次也一定会奏效;相信即使面对如此严重的威胁,我们也应该能够在充分了解事实的情况下理性行事,同时尊重现有的制度框架。 [7] 而这些人可能是两极化的,他们在下滑之前的狂躁阶段生龙活虎,而下坡路会让他们想要跳窗,或者把对手扔出窗外。

有谁能逃脱这些症状吗?有,但不要因此认为他们是理智的!他们或许是某些艺术家、隐士、园艺家、探险家、活动家或自然主义者,他们在几乎完全与世隔绝的情况下寻求抵抗痛苦的其他方式:就像罗曼·加里(Romain Gary)饶有趣味地提出的有识之士(esperados)一样。 [8] (除非他们像我一样,设法摆脱痛苦,只是因为他们找到了诱发他人痛苦的妙计!)

毋庸置疑,生态学使人疯狂;这就是必需的出发点。不在于想要治愈;只是为了学习如何生存而不被否认、狂妄、沮丧,对合理对策的渴望,或者被避世所击败。属于世界的境况无药可治。但是,若加悉心照料,人们可以治愈自己的信念,不再相信我们不属于世界,不再认为这不是关键问题,不再对世界上发生的事情置之不理。我们希望“从中脱身”的时代已经过去了。如其所言,我们正“处于隧道中”,只是我们“看不到隧道的尽头”。在这些问题上,希望是一个糟糕的顾问,因为我们没有陷入危机。它不会“过去”。我们必须习惯于此。这是 确定的 。

因此,我们的当务之急是开发一套疗程——但不要因此幻想我们会很快痊愈。从这个意义上讲,进步并非不可能,但这将是一种反向的进步,即回到进步的思想上,倒退并发掘另一种感受时间流逝的方式。与其谈论希望,人们不如探索一种相当微妙的 绝望 方式;这并非意味着“灰心”,而是不单单依赖希望,如同时间流逝的齿轮。 [9] 希望我们不再指望希望?嗯,这看起来并不怎么鼓舞人心。

既然我们不指望痊愈,那么至少可以两害相权取其轻。毕竟,这是一种治疗方式:“与疾病共存”,或者简单来讲“好好活着”。如果说生态致使我们疯狂,那是因为它确实使我们与世界关系的

变更

了。从这个意义上讲,它既是一种新的疯狂,也是一种与上述疯狂战斗的新方式!没有别的方法可以治疗而不希望痊愈:我们必须解决所有人所处的孤立境况,无论我们的焦虑会有什么细微差别。

“与世界关系”的这一表述证明了我们在何种程度上可以说是

异化的

。生态危机常常被视为“人类(l'homme)

属于自然

”这一发现的循环。该表述虽然十分简单,但实际上非常晦涩(不仅因为“人类”显然也包括“女人”

)。我们是否要这样谈论人类:他们终于明白自身是“自然界”的一部分,并要顺应自然?似乎问题出自“归属”一词。实际上,在西方传统中,对人类的定义大多强调它与自然不同程度的

区别

。这就是我们通常想要通过“文化”“社会”或“文明”的概念来表达的意思。因此,每当我们想要“让人类更接近自然”时,我们都会被反对意见所阻止:人首先是,或者说也是文化的存在,他必须摆脱自然,或者无论如何都要与自然

区分开来。

[10]

所以我们永远不能太直截了当地说“人类属于自然”。况且,若人类果真是且仅是“自然”的,那么人们会认为人类不再是人,而只是“物质对象”或“纯粹动物”(使用更模棱两可的表达)。

)。我们是否要这样谈论人类:他们终于明白自身是“自然界”的一部分,并要顺应自然?似乎问题出自“归属”一词。实际上,在西方传统中,对人类的定义大多强调它与自然不同程度的

区别

。这就是我们通常想要通过“文化”“社会”或“文明”的概念来表达的意思。因此,每当我们想要“让人类更接近自然”时,我们都会被反对意见所阻止:人首先是,或者说也是文化的存在,他必须摆脱自然,或者无论如何都要与自然

区分开来。

[10]

所以我们永远不能太直截了当地说“人类属于自然”。况且,若人类果真是且仅是“自然”的,那么人们会认为人类不再是人,而只是“物质对象”或“纯粹动物”(使用更模棱两可的表达)。

因此,我们可以理解为什么任何将生态危机定义为“人类回归自然”的做法会立即引发一种恐慌,因为我们永远不知道我们是被要求回归蛮兽,还是恢复人类存在的深刻运动。——“但我不是自然存在!我首先是文化存在。”——“当然,只不过您实际上首先是自然存在,您怎么会忘记呢?”这的确让人发狂。更不用说,“回归自然”被当成“回到洞穴时代”。任何一名气急败坏的现代主义者在面对稍有名气的生态学家时,都可将其可悲的照明系统作为论据:“要是听您的,我们还在点蜡烛呢!”

困难在于“与世界关系”这一表述本身。它意味着两种领域,即自然领域与文化领域。这两个领域相互独立,又不可能完全分离。不要只试图定义自然,因为同时还必须定义“文化”一词(人类摆脱了自然:有点,很多,热切地

);不要单单试图定义“文化”,因为您还得立马定义“自然”一词(人类是无法“完全摆脱”自然约束的)。这意味着我们不是在处理多

领域

问题,而是在处理被分成两部分的同一概念,这两部分原本被一根坚固的橡皮筋捆绑在一起。在西方传统中,这二者不能分而论之:自然离不开对文化的

这一

定义,反之亦然。它们同生,如同连体双胞胎般不可分割,他们会彼此爱抚或打闹,却始终共享同一个躯体。

[11]

);不要单单试图定义“文化”,因为您还得立马定义“自然”一词(人类是无法“完全摆脱”自然约束的)。这意味着我们不是在处理多

领域

问题,而是在处理被分成两部分的同一概念,这两部分原本被一根坚固的橡皮筋捆绑在一起。在西方传统中,这二者不能分而论之:自然离不开对文化的

这一

定义,反之亦然。它们同生,如同连体双胞胎般不可分割,他们会彼此爱抚或打闹,却始终共享同一个躯体。

[11]

由于这一论点对下文至关重要,却始终晦涩难懂,我需要对此多次复述。相信您还记得那个不太遥远的时代,在女性主义革命之前,当一个人想用无差别且有些懒惰的方式来谈论 所有人 时,就使用“人/男人”(homme)。反过来,当我们说“女人”时,它必然是一个特定的术语,只能指当时所谓的“弱势性别”或“第二性”。用人类学家的语言来说,这意味着“人/男人”这个词是一个 未编码 的范畴:它不会构成问题,也不会引起关注。而当我们说“女人”时,注意力被吸引到一个具体的特质,也就是她的性别;正是这种特质使她从作为背景的未编码范畴脱离,成为编码范畴。因此,我们尝试用“人类”(humain)代替“人/男人”,并确保这个词成为同一个人类的两半,即同时意味着女人和男人——每个人都有自己的性别,这使他们两者都有平等的区别。 [12]

那么,如果我们能够在自然/文化的表述上实现完全相同的转变,从而使“自然”听起来不再像是未编码范畴,那么我们就会在这些问题上有所进展(这两对词组在历史上也是相关的,但以相反的方式,因为“女人”往往在自然一侧,而在文化一侧的则是“男人”

[13]

)。所以我想营造一处场所——暂时是概念性的,但是我们稍后会设法建立

——使我们将文化与自然定义为同等编码范畴。如果您还记得避免使用性别歧视语言的智慧,您就会明白,为自然与文化之间的这种联系创造同等地位是非常便利的。唉,由于没有公认的术语能发挥与“人类”相同的作用,为了获得纠正读者注意力的相同效果,我建议采用拼写惯例“自然/文化”(Nature/Culture)。通过这种方式,我们能避免使自然成为衬托文化编码范畴的普遍事实,正如同使用“他/她”可以避免将男性视为普遍性。

[14]

——使我们将文化与自然定义为同等编码范畴。如果您还记得避免使用性别歧视语言的智慧,您就会明白,为自然与文化之间的这种联系创造同等地位是非常便利的。唉,由于没有公认的术语能发挥与“人类”相同的作用,为了获得纠正读者注意力的相同效果,我建议采用拼写惯例“自然/文化”(Nature/Culture)。通过这种方式,我们能避免使自然成为衬托文化编码范畴的普遍事实,正如同使用“他/她”可以避免将男性视为普遍性。

[14]

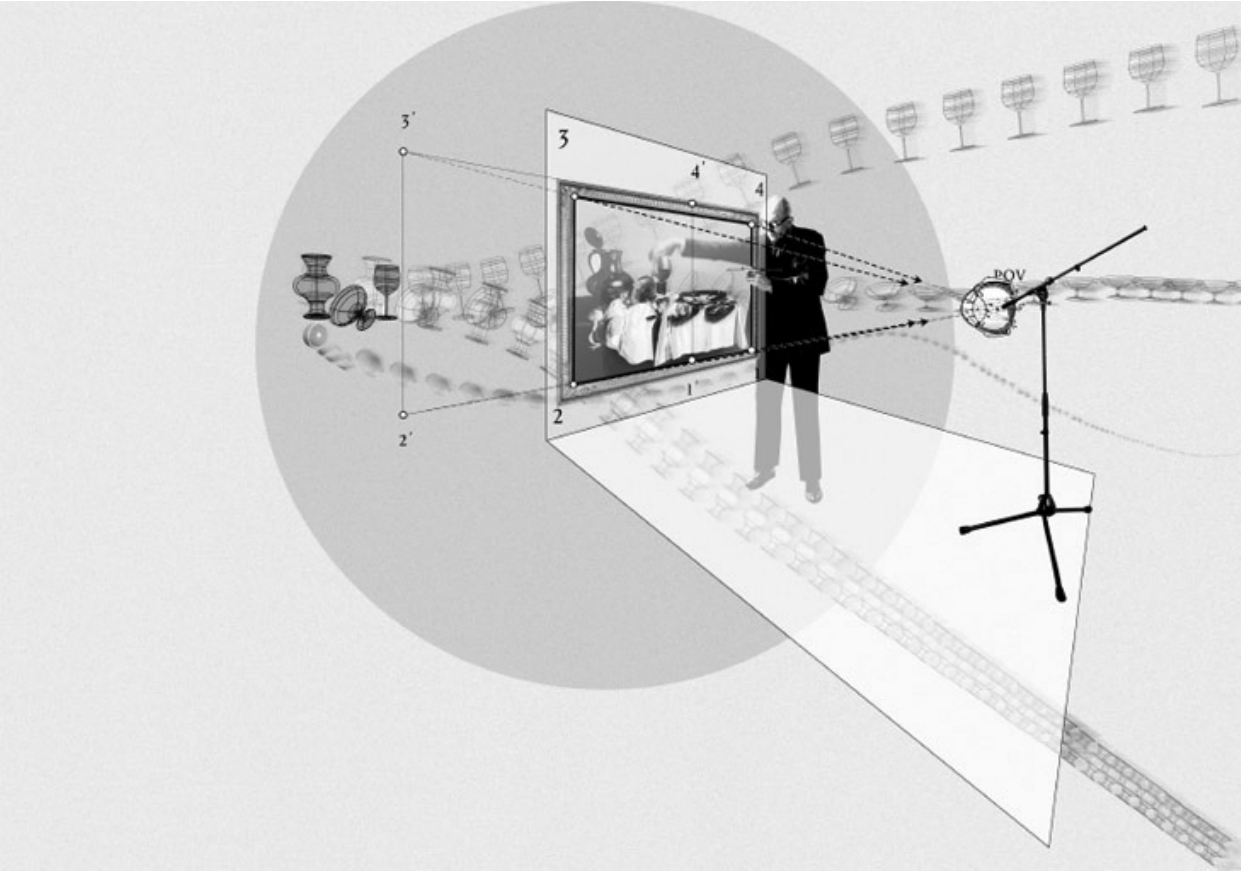

让我们再来做一个比较,这次是借自艺术史,并且与我们对自然的感知有更直接的联系。我们知道,西方绘画自15世纪以来的这种习惯有多稀奇:它组织观众的视线,使其能够作为物体或风景的奇观的对应物。

[15]

观众不仅必须与他们所看的东西保持一定的距离,而且他们所看到的东西必须被安排、准备、对齐,以便被完美地呈现出来。在二者之间,绘画的平面占据了主客之间的中间部分。历史学家已经对这种

视觉制度

的奇特性以及观视主体的位置给予了很多思考。

[16]

但是我们没有足够重视这种对称的奇特性,它使客体扮演着一种奇特角色,即它只为被主体观视而存在。例如,一个观看

静

物(nature morte)——这一表达本身就耐人寻味

——的人完全被安排为这些客体对面的主体,而这些物体——如牡蛎、柠檬、阉鸡、酒杯、白色桌布褶上的一串金灿灿的葡萄——除了被呈现给这种特殊类型的观视外再无其他作用。

——的人完全被安排为这些客体对面的主体,而这些物体——如牡蛎、柠檬、阉鸡、酒杯、白色桌布褶上的一串金灿灿的葡萄——除了被呈现给这种特殊类型的观视外再无其他作用。

在这种情况下,我们可以看到,如果将观看的主体当作历史上的怪人,而将他所观视之物——静物!——视为自然的或所谓显而易见的东西,是多么荒唐。我们不能将它们分离或单独批判。西方绘画发明的是 对子 , 它的两个成员 同样离奇,甚至可以说是异域的,在任何其他文明中都毫无踪迹: 为 主体而存在的客体; 为 客体而存在的主体。因此,这充分证明了存在一名运作者,以及分配主客的运作,也正是基于同样的道理,存在一个共同概念,它分配自然/文化各自的角色,担当与男性/女性编码范畴中“人”相同的角色。

图表1-1 ©塞缪尔·加西亚·佩雷斯(Samuel Garcia Perez)

为使这一运作者的存在不那么抽象,我请一位艺术家将它绘制出来。 [17] 他选择让一位建筑师——在本例中是勒·柯布西耶(Le Corbusier)!——占据明显是虚拟的位置:建筑师钻入绘画的平面中,并且对称地呈现主客的位置,而这两者都并非自然的。凝视西方绘画的观视者角色是如此不可能,以至于艺术家将它想象成悬挂着一只巨大眼球的三脚架! [18] 但人们往往没有注意到的是,与这只眼球对应的客体同样是不可能的。为了准备一个静物,艺术家首先必须杀死它,或者至少打断它的运动——这就是勾勒客体运行轨迹的线条,而操纵者只能通过所谓的“定格”——或更恰当地说, 为 图像而定——把握其中一刻。 [19] 我们可以毫不夸张地说,世界上没有比在照相机前傻笑着喊茄子的人更多的客体了!

我希望这幅图式有助于理解,为什么在不考虑运作者(在这里由操纵性的建筑师代表)的情况下,要“调和”或“超越”主体与客体是毫无意义的。运作者为这些奇特的形象 分配 角色,其中一些会扮演为主体而存在的自然的角色,其他的则扮演这一客体的意识角色。这一例子更具启发性,因为它主要来自绘画——尤其是风景画——我们由此汲取自然概念的基础。操纵者确实存在,他是画家。当我们说西方人是“自然主义者”时,这意味着他们爱好绘画风景,而笛卡尔把世界想象成投射在静物的画布上,其操纵者就是上帝。 [20]

强调这一分配工作使我们明白“属于自然”这一表达几乎毫无意义,因为自然只是由至少

三个术语

组成的复合体中的一个要素:第二个术语作为其对应物,即文化,第三个术语是在前两个术语之间分配特征之物。在这个意义上,自然不(作为领域)存在,而只是

由单个概念定义的对子的一半

。因此,我们必须将自然/文化的对立作为我们关注的

焦点

,而非摆脱困境的对策。

为了记住这一点,让我们谨慎地用保护性引号来圈住“自然”,以提醒我们这是两个范畴所共有的编码(为谈论上述“自然”先前所囊括的存在、实体、多样性、动因,我们将会需要另一个术语——我将在第40页介绍它)。

为了记住这一点,让我们谨慎地用保护性引号来圈住“自然”,以提醒我们这是两个范畴所共有的编码(为谈论上述“自然”先前所囊括的存在、实体、多样性、动因,我们将会需要另一个术语——我将在第40页介绍它)。

现在我们明白,如果生态学使人疯狂,那是因为它迫使我们强烈遭受这一概念不稳定性的冲击,这一概念被认为是两个领域不可能的对立,而这两个领域在现实世界中会真实存在。最重要的是,不要试图转向自然,试图穿过绘画的平面去品尝静物中闪闪发亮的牡蛎。无论做什么,您都会被困住,因为您永远不知道自己指的是领域还是概念。如果您声称要“调和”自然与文化,或者通过“安抚”两者之间关系来“超越”这一对立 [21] ,情况只会更糟糕。尽管某本书的标题很出名,但我们还是不能“超越自然与文化” [22] 。

但在此处钻研或许不是完全不可能的。如果我们确实在处理由两个部分组成的同一个概念,那么这就证明了它们是由一个共同的核心来维系并分配两者之间的差异。只要我们能够接近这个核心、这种差异、这一装置、这名操纵者,我们就可以想象如何规避它。我们可以将想说的内容从使用对立的语言翻译成另一种不使用它的语言。通过接种另一种疯狂,我们的疯狂开始得到治愈——显然,我对此不抱幻想。

然而,只要我们看一下诸如“按照自己的本性行事”或“按照自己的真实本性”生活的经典表述,我们就会开始认清这个共同核心。察觉这种表达的 规范性维度 并不困难,因为它企图依照一种生活模式来指导整个存在,这种模式迫使人们在虚假与真实的在世存在方式之间进行选择。在这种情况下,人们期望在“文化”或“社会”方面看到的规范力量显然归咎于相反的一面——双重概念的“自然”。当人们调动“人性”的主题时,这种稀奇的归属就更加明显。人们应该“学会尊重”人性,或者相反,人们必须“学会同它作斗争”。

当援引“自然法”时,我们更是直接表示出“自然”可以被设想为一套准法律规定。奇怪的是,在这一情况下,“自然”二字成了“道德”“法律”与“可敬”的同义词。但是,我们从来没有能够固定其含义或尊重其指令。当某权威要采取措施,以防止任何“违背自然”的行为时,抗议活动就会顿时涌现:您凭什么决定哪些行为准则是“自然的”,哪些是“违背自然的”?正如道德长期以来一直是社会中激烈争论的主题,任何通过援引自然以稳定伦理判断的努力都表现为意识形态明目张胆的伪装。这一援引所激起的愤慨充分证明了带引号的“自然”无法援引不带引号的 自然 ,从而结束道德上的争议。

换句话说,在这些问题上,正如在“有机”产品或“百分百纯天然”酸奶的问题上一样,我们每个人都很容易成为建构主义者——甚或是相对主义者。一旦我们得知产品是“天然的”,我们就心知肚明,最坏的情况是有人试图欺骗自己,最好的情况则是我们发现了另一种“人造的”方式。对亚里士多德而言可能的事情如今已不再可能:自然不能统一城邦。我们正处于“自然”这一概念的道德承载明显被颠覆的境地,以至于任何批判传统的第一反应都是反对自然化。只要说一个立场是已经“自然化”了的,就可以立即得出结论,即应该反对它,将它历史化或者至少情境化。的确,一旦“自然化”或“本质化”一种事实状态,它几乎肯定会成为法律状态的陈述。因此在实践中,就好像常识融合了事实上与法律上的陈述一样。

每个人都明白,如果生态学回归到这种对自然及其律令的援引,我们就不可能迅速达成共识。在当今的多元社会中,“自然”不是比“道德”“法律”或“可敬”更易稳定的形容词。因此,这里有一组境况,其中自然/文化主题表现为角色、功能与论据的分配,我们无法将它们简化为这两个成分之一,尽管使用它们的人意图如此。您越是谈论“保持在自然的限度内”,您越不太会得到普遍赞同。 [23]

在“自然界”这一表达中,与“自然”相关的另一个概念——家族,则迥然不同。在这种情况下,我们似乎可以真正区分同一主题的两个部分并达成一致。或者至少在生态危机发生之前,或更确切地说,在新气候制度使得对“自然”的援引与自然法的援引同样具有争议性之前,我们是这样认为的。

然而,乍看起来,情况应该是相当不同的,因为似乎每个人都认为“自然界”无法指示人类应该做什么。实然与应然之间,是否确实存在一条无法逾越的鸿沟?一旦声称“转向自然本身”,人们通常会采用普通认识论的默认立场。不再有意识形态:事实状况“不言自明”,且我们必须采取无休止的预防措施来避免从中得出任何道德结论。对它们的描述不应构成任何指示。对简单因果关系的冷静阐述不应附加激情。著名的“价值中立”原则在此必不可少。与前一种情况不同的是,“自然”并未定义 什么是正确的 (juste),而只是“ 正好 (juste) 存在的东西,仅此而已 ”。

显然,稍加反思就足以认识到“juste”一词的这两种含义之间的微妙差距,且默认位置非常不稳定。每当人们在某一争论中开始援引“自然界”时,规范性维度就会存在,但其形式更加繁冗复杂。因为首要训令恰恰是“自然界” 不具有 ,甚或 不应允许 提供任何道德教训。这是一项强有力的道德要求,根据这项要求,如果一个人想要全面衡量现实中的事物,他就应该完全放弃道德判断! [24] 史波克(Spock)先生与瓦肯人同样没有任何是非观……至于“仅此而已”,这一点似乎不会维持很久!恰恰相反,通过建立无可争辩的 实然 的必然性,我们能够实现一长串的论证,以反对 应然 混乱的不确定性。

更何况单纯的描述本就会伴随着一套极其严格的训令:人们“必须”学会尊重原始事实,“不能”就其如何组织或应从中吸取何种教训而得出草率的结论;最重要的是,它们首先“必须”被“客观地”认识,而当它们强加于人时,这必须是不容置疑的,而非有争议的。这就是由那些“正好存在,仅此而已”所强加的义务。这确实是对“自然”援引的悖论:一种不应具有规范性维度之物所传达的强大的规范性义务。

这种二级规范性维度的不稳定性通常用以下表述概括:“(无论我们如何做如何想),(我们都要尊重)自然法则,(它)对一切都具有约束力。”如果这一表达真的充分,我们就不会需要括号中的短语:我们只需陈述所要求的东西。然而,规范性训令是隐含的,因为在实践中,总是那些有可能不遵守这些律令的人必须不断被提醒。每当我们使用“自然世界”的非道德存在来批判文化选择或人类行为时,就会发现这种对话的情况,通常是争议,有时是论战。随即,纯粹存在无可争辩的事实进入讨论并结束讨论,从而扮演这些事实本不该拥有的全部规范性角色——正是来自其“纯粹自然”存在的无可争议的仲裁者角色。

由于这种单纯的存在与人类的欲望、需求、梦想、理想和幻想形成了巨大的反差,所以每当我们强调事实时,就会强调一个突出的价值观,我们承认它比其他所有的价值观都要珍贵:“尊重那些单纯的事物,不管您喜欢与否!”影射人类的自由意志,“我们必须”知道如何反对它,使曾被抛弃的规范性义务重焕活力。正是因为我们抛开使我们产生分歧的道德问题,我们才最终能够达成共识:“不管您喜欢与否!”此处我只是从哲学角度评论那些通过拍桌子以结束讨论的人的姿态。

对自然的援引从来都不仅仅是对道德法则的定义;它还总是用来要求偏离它的人 遵守秩序 。因而“自然”概念中总免不了论战。遵循事实的要求是二度规范性。它不满足于引入至高无上的道德价值,还声称要实现杰出的政治理想: 道德问题分歧下的 精神和谐。 [25] 要知道,我们很难不再看到自然/文化概念两部分之间显露出的反差。正如在有关“自然法”力量的周而复始的争论中所见,我们试图规避的概念的两面确实同时出现。尽管表面上并非如此,对“自然世界”的援引比前一种情况具有更为强大的规范性。在所有情况下,人们试图发现的确实是“违背自然”的行为,但是,一旦有人声称发现了它,就会立即有批评者行动起来指责其将简单的事实“自然化”为法律规定。在实践中我们的确感受到这点:事实上的东西,在这里也是法律上的。

奇怪的是,首先公开意识到这一点的人并非生态学家,而是他们最无情的对手。事实上,如果没有气候怀疑论者大肆破坏地球系统的科学,我们就永远无法理解对“自然世界”的援引在多大程度上已不再稳定。由于这种伪争议,曾是少数科学史学家的发现如今已人尽皆知。 [26]

正如我们所知,从20世纪90年代开始,有权势的压力集团行动起来,以质疑在研究界开始达成共识的“事实”(模型与测量越来越复杂,且越来越坚实),即气候变化受人类活动影响。 [27] 尽管哲学家和伦理学家都非常重视事实和价值之间的区别,但受此威胁的大公司老板们立刻认清其中的利害关系。他们看到,如果事实得到证实——气候变化主要由二氧化碳排放造成——由公众的不安所推进的政策就会要求我们立刻采取措施。这一深刻哲理的最佳表述要归功于这位发明“气候变化”以取代“全球变暖”一词的杰出心理学家和雄辩家——狡猾的弗兰克·伦茨(Frank Luntz) [28] :对事实的 描述 如此危险地接近政策的 规定 ,为了阻止对工业生活方式的挑战,人们必须对事实本身产生质疑。

大多数科学家认为,全球变暖主要是由需要严格监管的人类污染物所造成的。共和党战略家伦茨先生似乎同意这一点,他承认:“科学争论正在为我们关闭所有的出路。”然而,他的观点是假装证据仍无定论:“如果让公众相信科学问题已经结束,”他写道,“他们对全球变暖的看法也将发生变化。因此,您必须继续将 缺乏科学确定性作为核心论点 。” [29] (强调由我所加)

对科学确定性的规定性指控如此之强,以至于它成为首要攻击目标。

这一伪争议由此而来,它令人惊叹地成功使大部分公众相信气候科学尚无定论,气候学家也同样是游说者,政府间气候变化专门委员会试图借疯狂的科学家主宰地球,高层大气的化学反应是“反

美国生活方式

”的阴谋,生态学是对人类不可剥夺的现代化权利的攻击。

[30]

所有这一切,都没能成功撼动专家们的共识,而这种共识每年都得到更加坚实的验证。

[31]

这一伪争议由此而来,它令人惊叹地成功使大部分公众相信气候科学尚无定论,气候学家也同样是游说者,政府间气候变化专门委员会试图借疯狂的科学家主宰地球,高层大气的化学反应是“反

美国生活方式

”的阴谋,生态学是对人类不可剥夺的现代化权利的攻击。

[30]

所有这一切,都没能成功撼动专家们的共识,而这种共识每年都得到更加坚实的验证。

[31]

如果我们接受二氧化碳——煤炭和石油——是气候变化的

原因

,工业家与金融家们则深知我们再也无法将事实描述与道德归咎隔离——政策会很快实施。

责任

的归咎需要一个

回应

——尤其当原因与“人”相关时。

如果他们不积极抗争,事实状态将等同于法律状态。描述总是不仅为了告知,更是警报、撼动、动员、呼吁行动,甚或是敲响警钟。当然,我们也知道要将其公之于众。

如果他们不积极抗争,事实状态将等同于法律状态。描述总是不仅为了告知,更是警报、撼动、动员、呼吁行动,甚或是敲响警钟。当然,我们也知道要将其公之于众。

面对(研究人员所发现的)第一种气候威胁的严重性,压力团体已经行动起来,以回应更加严峻的威胁。据他们所称,这一威胁直接来自前者:公众会指责他们对此负责,因此会迫使其监管环境发生深刻变革。自不用说,面对如此紧急的情况,普通认识论没有多少分量。您无法通过拍桌子来恐吓有权势的人;没必要对他们说:“事实就是这样,亲爱的首席执行官们,无论您喜欢与否!”“公理中立”将破灭。游说者动员了所有的沟通谈判者、被收买的专家,甚至是无可怀疑的学者,以完全不同的事实为依据,来确保我们 想要 完全不同的东西。如其中一员所写,碳是“无辜的”,应免除任何责任。 [32] 不容质疑:其他非事实会导致其他非政策!

当我们衡量对“自然界状态”援引的反常时,反驳有效只是因为默认立场——普通认识论立场——对所有人,对公众,对政策,特别是(这也是最惊人的)对气候科学家而言显得十分合理。这些气候科学家发现自己遭到猛烈且不公的抨击,因其对手认为他们越过了科学与道德之间的黄线。确实,如果游说者说:“我们不

相信

这些事实,它不适合我们,它招致我们不

想

做出的牺牲,或正如布什总统所言:‘我们的生活方式是不可谈判的’。

”人们会警觉起来。事实上,没人能说“不想要自然界”。正如人们所说,事实应该是“顽固的”,这是他们的

规定

方式。我们无法与其谈判,或使其配合我们。

”人们会警觉起来。事实上,没人能说“不想要自然界”。正如人们所说,事实应该是“顽固的”,这是他们的

规定

方式。我们无法与其谈判,或使其配合我们。

因此,气候怀疑论者已经足够聪明,把普通认识论拿来对付他们的对手;他们将自己局限于单一的事实并平静地说:“事实

不存在

,无论您喜欢与否。”然后他们开始狠狠地拍桌子。陷阱设置得很好:有权势的人能两全其美,完全看清了事实的规定性责任,同时将争论局限于他们所否认的那些发现上;其他人感觉到事实导致了行动,却不允许自己跟随这些事实越过障碍,而他们的对手却灵活地在障碍两侧穿行!结果:伪怀疑论者在短时间内就把他们无助的对手搞得团团转。

事实上,史波克先生机械的声音在面对度量、警报、警告与责备指控时是不应该颤抖的。但气候学家的声音却在这些发现面前不断颤抖,这些发现愈发尴尬,因为专家们不知应如何处理道德与政治责任,尽管这一点是如此明显。

[33]

如果您只有权使用机械的声音陈述真理而不提出任何建议,那么要如何面对“麻烦的事实”呢?

事实上,史波克先生机械的声音在面对度量、警报、警告与责备指控时是不应该颤抖的。但气候学家的声音却在这些发现面前不断颤抖,这些发现愈发尴尬,因为专家们不知应如何处理道德与政治责任,尽管这一点是如此明显。

[33]

如果您只有权使用机械的声音陈述真理而不提出任何建议,那么要如何面对“麻烦的事实”呢?

您会瘫痪。

您会瘫痪。

这就是为什么在过去的二十多年里,我们目睹了一场争斗奇观:一方完美掌握对自然世界援引的规范性性质,并因此否认了这一世界的存在;另一方则不敢释放他们所发现事实的规定性力量,坚持只谈论“科学”,仿佛双手被绑在背后。 [34] 通过绝妙的情况逆转,如今地球科学专家显得像狂热分子、激进分子、天启者、灾难论者,而气候怀疑论者则扮演了古板学者的角色,至少他们没有将世界如何发展与它应该如何发展混淆!他们甚至成功地通过颠倒含义来挪用精妙的“怀疑论者” [35] 一词。

在作为本系列讲座主题的《盖娅全球马戏》中,作者皮埃尔·道比尼借气候学家弗吉妮之口(她在博客作者会议上总结了经过验证的事实,尽管遭到被雇佣的气候怀疑论泰德的频繁打断)讲了一句话,它可以使科学家摆脱身处的陷阱。

[36]

它建议通过一种手段来改变科学与政治的关系,特别是科学家与他们寻求共鸣的世界的关系。他们必须接受唐娜·哈拉维意义上的

责任

:

能够

回应[英语听起来更直观:我们有能力回应(we have response-abilities)]。

在舞台上,泰德把弗吉妮逼到了极限,他不断呼吁进行福克斯新闻意义上的公平且平衡的“民主”辩论,让怀疑论者与弗吉妮的“变暖派”

平起平坐。而弗吉妮,就像一个进化论者必须回答一个创造论者的反对意见,犹豫着要不要接受挑战。她知道陷阱就在于制造缺乏辩论的假象,好似讨论还不够充分。而事实是我们

确实已经进行了讨论

;政府间气候变化专门委员会的连续报告总结了近二十年的文献记录,估计确定性接近98%——至少在全球变暖的人为因素上。

平起平坐。而弗吉妮,就像一个进化论者必须回答一个创造论者的反对意见,犹豫着要不要接受挑战。她知道陷阱就在于制造缺乏辩论的假象,好似讨论还不够充分。而事实是我们

确实已经进行了讨论

;政府间气候变化专门委员会的连续报告总结了近二十年的文献记录,估计确定性接近98%——至少在全球变暖的人为因素上。

泰德试图挑唆观众去反对这些大规模现象,而关于它们的讨论早在进入这家圆形剧场之前就结束了。弗吉妮现在想去讨论仍然存在争议的许多问题,那些最令她感兴趣的问题。而泰德不会因为比她更了解这一问题或引入新的事实而胜出;他被雇来应用伦茨先生的哲学:只要在场的公众记得有一场专家间的辩论,就是他的胜利。同意回应,就是创建一个正方女士与反方先生的电视辩论场景来娱乐大众,好让在场观众带着“我们知道什么?”的安慰离场。

泰德试图挑唆观众去反对这些大规模现象,而关于它们的讨论早在进入这家圆形剧场之前就结束了。弗吉妮现在想去讨论仍然存在争议的许多问题,那些最令她感兴趣的问题。而泰德不会因为比她更了解这一问题或引入新的事实而胜出;他被雇来应用伦茨先生的哲学:只要在场的公众记得有一场专家间的辩论,就是他的胜利。同意回应,就是创建一个正方女士与反方先生的电视辩论场景来娱乐大众,好让在场观众带着“我们知道什么?”的安慰离场。

理性的手段——公开辩论——在此情况下成为操纵的手段。然而,如果弗吉妮拒绝屈从于这一强制性的辩论,她深知自己会显得专横——这是网络口水战时代的致命罪恶……

理性的手段——公开辩论——在此情况下成为操纵的手段。然而,如果弗吉妮拒绝屈从于这一强制性的辩论,她深知自己会显得专横——这是网络口水战时代的致命罪恶……

那要怎么做?在目前的框架中,别无选择。科学家必须平心静气、镇定自若。在暂停的几秒内,她探索了其他解决方案,每一个方案都比上一个更具灾难性。然后,在一个充满灵感与恐惧的时刻,在一个灵感和恐慌的时刻,她对快要被观众撵出房间的泰德嘶吼:“告诉您的主人,科学家正在走向战争!”

然而在下一幕中,她狼狈地承认自己其实不知道战争意味着什么。事实上,对于科学家而言,这条路并不存在。在战争中的是其他人,是那些长期以来派泰德扰乱她会议的人。无论是像嘶吼之前的弗吉妮这样正直的研究人员,还是会议的善意听众,都不知道他们处于战争状态。他们始终认为自己身处理性辩论的马奇诺防线之内,这是理性人在封闭且受保护的空间内就无关紧要或遥不可及的问题进行的辩论。一旦有人对他们谈起“尊重事实”,他们就会觉得理应礼貌地回应,因为这也是他们方法的原则。如果弗吉妮没有如此强烈地反击,她就会被困入否认主义的陷阱。 [37]

只是这种否定主义并不适用于过去那些早已被证实的事实,它们现在只被那些意识形态太明显的人批评——他们无法生活在人类能够犯下此类罪行的世界里。这一次,利害攸关的是当下的事实,我们经历的事实,正在发生的行为。此时,意识形态并不那么容易被发现,因为有许多人不愿生活在人类能够犯下此类罪行的世界里!我们深切地希望没人能犯下这种罪行。我们随时冒着与敌人密谋的风险。这正是身处战争状态:必须在没有预设规则的情况下决定自己的阵营。

更重要的是,否定主义者如今不再是那些“打破禁忌”的边缘人:如今是精英之间的对战。

争议中的现象涉及不久的将来,它迫使我们重新思考整个过去,但最重要的是,它需要对许多压力集团的决定进行正面攻击,并涉及直接关系到数十亿人的问题,他们不得不从微小层面开始改变生活。要如何期望科学家不战而屈人之兵呢?

争议中的现象涉及不久的将来,它迫使我们重新思考整个过去,但最重要的是,它需要对许多压力集团的决定进行正面攻击,并涉及直接关系到数十亿人的问题,他们不得不从微小层面开始改变生活。要如何期望科学家不战而屈人之兵呢?

而且,使情况更加复杂的是,为阐述这些确凿的事实而聚集的科学学科并非来自久负盛名的科学——如粒子物理学与数学,而是地球科学。其确定性不来自任何轰动一时的论证,而是相交织的成千上万的微小事实,通过模型加以研究。这些单独看来并不牢靠的数据组成多样性,构成切实稳定的证据。 [38] 在证据与谎言之间,我们知道那些不懂科学的人会迅速将其混为一谈——特别是当他们能从中得益时。可怜的弗吉妮。这是怎样的孤立与呐喊!她颤抖的手中感受到刚刚挖出的战斧的重量,怎么能不感到羞愧?泰德被撵走了,而弗吉妮的新噩梦才刚刚开始。

为使人理解她的呐喊,她所属的气候学家群体应该敢于承认他们确实是政治性的。他们可以反问:“您代表谁?您为谁而战?”这一问题不是没有意义的。当气候怀疑论者诋毁气候学家,指责他们参与游说集团时,前者本身也聚集了团体,他们为其定义准入考试,划定其边界,将世界的组成部分进行不同的分类,定义政治所能达成的内容以及科学应如何运作(我们随后将其称为他们的“宇宙图”

)。为什么气候学家不做同样的事呢?他们没有理由继续假装置身事外,仿佛他们的声音来自天外,仿佛他们不属于任何族群。我们应该试图劝告他们:“说到底,与其相信您应该使您的科学符合认识论不可实现的苛求,您还是说说您的立场吧。”

[39]

)。为什么气候学家不做同样的事呢?他们没有理由继续假装置身事外,仿佛他们的声音来自天外,仿佛他们不属于任何族群。我们应该试图劝告他们:“说到底,与其相信您应该使您的科学符合认识论不可实现的苛求,您还是说说您的立场吧。”

[39]

我们希望弗吉妮终于能说出:“你为什么不为发明了这个非凡的装置而感到自豪?这个装置让你能够使哑巴说话,就像它们本就能说话一样? [40] 如果您的对手说您从事政治的方式是把自己当作无数被忽视的声音的代表,看在上帝的分上,请回答:‘当然如此!’如果政治意味着代表被压迫者与默默无闻者的声音,那么与其声称是他人在参与政治,而您只做‘科学’,您应该意识到自己确实也在凝聚一个政治体,您生活在一个由别样的方式组成的连贯的宇宙中,这样我们就都会身处更好的境地中。虽然您确实不代表受民族国家边界限制的机构发言,而且您的权力是基于一种非常奇特的选举和论证系统,但这正是使您代表诸多新分子的 政治权力 的价值所在。权力对于未来世界形势与新地缘政治的冲突至关重要。不要为了蝇头小利轻易将它拱手让人。”

承认这些并不会给科学学科的质量、客观性与可靠性蒙上怀疑的阴影,因为现在非常清楚,气候科学家所建立的仪器网络,这个庞大的机器,最终会产生足以抵御反对意见的知识。无论如何,在这个地球上, 客观 这个形容词没有其他意义。没有任何其他来源能超越您已经积累的那种确定性。除了气候学家,还有谁能更好地认识气候变化的人为起源?我承认,在较早的时期,当设备、团体、成本、制度和对事实的争议还不那么明显时,这一论点更难提倡。 [41] 但如今情况已非如此了。正如没有可以精确定位的大量卫星就无法确定GPS点一样,一切稳固的事都必须伴随着一套仪器、专家小组和观众。如果不参与知识生产的机制,就不能表现得好像自己知道得更多、更好。没有最高法院(当然也没有大自然最高法院)可以反驳科学成果。我们必须学会保护的是科学机构。

总之,冒着震惊气候学家朋友的风险,我开始认为,从哲学的角度来看,气候怀疑论游说者用于制造虚假气候争议的数十亿美元将不会白费,因为从现在开始我们可以清楚地看到,对“自然世界”的援引与对“自然法”的援引同样不会解决争端。对于任何气候伪争议的观察者而言,对“自然法”的援引虽然从属于一种独特的历史传统,但它每次都没能达成无可争议的一致。“自然”想要什么、要求什么、允许什么,这些会同时结束、引发,甚至激化辩论。尽管人们将实然与应然对立,但当谈到“自然”时,人们应该学会处理这两者。

如果生态学使人发疯,那是因为它迫使人们首先陷入援引“自然界”而造成的混乱,而“自然界”被认为既完全有,又完全没有规范性维度。“完全没有”,是因为它只描述了秩序;“完全有”,是因为没有比它更高的主权秩序。我们知道,如果被如此问到与世界的关系时,人们会感到尴尬:“请阐明您从属于自然的方式?”如果他们回答这个问题,就会陷入上述的混乱,因为这是试图通过一个个极具争议性的概念达到无可置疑的和解。

尽管有大量文献论述了实然与应然之间不可或缺的鸿沟,我们必须认识到,对前者的定义必然对后者产生决定性的影响。当谈到“自然”时,事实 必然 也是律法。通过假装使这两者对立,我们最终得到 两种存在形式,两种道德,而非一种 。 正 好存在的,本质上也是总是 正 义的。或者换句话说, 秩序 (ordonner)(暗指世界)就是 命令 (ordonner)(下命令的意思)。当涉及评估人类与事物交织的责任时,怎能不是这样呢?“自然”并没有带来和平。如果我们觉得难以置信,泰德与他的金主已经明白了这点,而且他们也迫使弗吉妮去理解它……

这种不稳定性扰乱了所有学科,但它对生态学的破坏最为直接。过去一段时间我一直在使用生态学概念,好似它有一个公认的定义。显然情况并非如此。在过去,我们试图区分 科学 生态学与 政治 生态学,似乎前者只关心“自然世界”,而后者关注应该或不应该从前者引申而来的道德、意识形态与政治后果。 [42] 我们这样做只是成功地使混乱加倍,因为我们如今在各个层面都面临着实然与应然的组合。

新气候制度围绕着一种新的自然律法形式,在自然与律法之间重新建立联系。这使得这种“自然法则”的表达具有新的精神,而我们太过仓促地简化了其作用方式。

正如我们所见,关于地球状态的坏消息每日轰炸着我们,使我们意识到 自然新的不稳定性 。但由于我们无法评估这些警报,也没有真正考虑到它们,因此它们通过许多方式让我们发疯。这时我们才意识到还有一个不稳定的因素,这次是在 “自然”的概念中 。援引“自然界”本应该是稳定、安抚、平息、达成一致的,而它似乎已经在虚假的气候争论中失去了这种能力。它实际上从没真正拥有过这一能力,但只要我们处理的是不具有全球重要性的问题,这些目标仍然是一种理想。逃离这种被遗弃的状态是徒劳的,它来自我们身处这两种不稳定性之中的事实。现在让我们尝试在“自然”这一模棱两可的概念 下 ——以及在自然/文化这一概念组合 之前 或 之下 ——更深地挖掘下去。

鉴于疯狂被诊断为与世界关系的改变,那么是否有可能解除“世界”这一术语与它和——确实几乎是自动的——“自然界”的关联?我们必须能引入一组对立,它不再是自然与文化之间的对立(因为它们不停歇的摆动使我们如此疯狂),而一方面是自然/文化,另一方面是一个将二者作为特例囊括的术语。我建议将这一更开放的概念称为

世界

或“世界化”

。我将它思辨性地定义为,一方面是打开现有

存在者

的多元性,另一方面是打开它们存在模式的

多元性。

[43]

。我将它思辨性地定义为,一方面是打开现有

存在者

的多元性,另一方面是打开它们存在模式的

多元性。

[43]

要注意的是,不要急于说我们已经知道现有事物的清单以及它们相互关联的方式——比如说有且只有两种形式:因果关系与象征关系;或者声称全部的存在物形成一个可以被思想包含的整体。这就好比把它们全部塞回我们试图规避的自然/文化框架中。不,我们必须对事物令人眩晕的相异性保持开放的态度,其清单仍未完成。我们也要对它们多样的存在模式以及相互关联的多种方式保持开放态度,而不是仓促地将它们归入某一集合——当然更不能归入“自然”。威廉·詹姆斯提出将这种对相异性的开放性称为 多元宇宙 (plurivers)。 [44]

只有当我们置身于这个世界之中时,才可以认识到事物及其关联方式的选择——我们称之为自然/文化,它长久以来一直在塑造我们的集体理解(至少在西方传统中是这样的

[45]

)——是一种特殊的安排。我们会明白,生态学不是自然对公共空间的干扰,而是

“自然”的终结

。作为一个概念,它可以用来概括并调解我们与世界的关系。

让我们身陷疾病的,正是感受到这一旧制度的终结正在到来。“自然”的概念如今表现为已删略简化、太过说教、太富有争议、过早政治化的世界的另一个版本,我们必须对其开放,以免陷入疯狂——

精神失常

。以一种简练的方式来说:对于西方人与那些模仿他们的人而言,“自然”已使得

世界

无法居住。

让我们身陷疾病的,正是感受到这一旧制度的终结正在到来。“自然”的概念如今表现为已删略简化、太过说教、太富有争议、过早政治化的世界的另一个版本,我们必须对其开放,以免陷入疯狂——

精神失常

。以一种简练的方式来说:对于西方人与那些模仿他们的人而言,“自然”已使得

世界

无法居住。

正是出于这个原因,在接下来的内容中,我们将试图从“自然”下降到世界的多元性,但当然要避免仅仅处于文化多样性中。这一运作重新讨论了两个典型问题:哪些事物被选中,哪种存在形式得到青睐?

每当这两个问题在某种程度上得到有组织的回答时,我们就可以说它涉及

形而上学

。这是哲学家惯常提出的那种问题。但是在最近的西方传统中,当人们想要

比较

不同的形而上学——所有这些形而上学都对事物的数量、质量,以及它们之间的关系问题给出了不同的答案——时,人们反而转向了人类学家。

[46]

我们可以使用宇宙论一词的复数形式,即便该术语的重要性仅在于限制相关学科的范围。简单地说,这是一个

构成

问题。

重要的是,“世界”一词仍然足够开放,因此我们不能对实体整体问题以及存在形式问题下过早的定论。这样我们就可以提出其他安排。

重要的是,“世界”一词仍然足够开放,因此我们不能对实体整体问题以及存在形式问题下过早的定论。这样我们就可以提出其他安排。

如果这两个版本——自然法与自然法则——中的“自然”的概念使那些想知道自己是否属于自然的人感到极为困惑,那是因为它继承了大量先前的决定。而如果我们立足于“自然”的形而上学,我们就不会发觉这些决定。因此,我们有兴趣进一步深入下去,在其他版本中追溯其他宇宙论、其他形而上学,寻找导致目前变化的特殊选择的原因。我知道选择这种方法并不容易:我们总是倾向于回到“自然界”的概念,以便用对比性的方法来提出关于如何处理这个世界的道德、政治或管理问题;或奢望对“自然”本身采取更主观、更“人性化”、更少“还原”的方法;或者将多元文化与世界的多元性混为一谈。在这里,我只是提出给自然/文化的概念设定一个框架。是的,就是使其相对化,将其置于其他版本中,它可能与之共享或不共享某些特征。换句话说,就是使它成为一个在各种意义上的构成(composition)问题。

扩展“世界”一词定义的好处在于,我们立刻清晰地意识到“自然”的概念绝不能作为其同义词。谈论“自然”,谈论“自然中的人”,谈论“跟随”“回归”“服从”或“了解自然”,是

已经决定了答案

,来回答这两个典型问题:存在物的整集合以及将它们关联的存在模式。

[47]

为了不混淆两者,也不把它们视为同义词,让我们将大自然(Nature)

的首字母大写来提醒我们它是一种

专名

,是诸多

宇宙论形象

之一,并且我们很快就会更喜欢另一个形象,它由另一个专名代表,并且它将以其他方式负载其他存在者及其关联方式,它会施加其他义务、道德与法则。

的首字母大写来提醒我们它是一种

专名

,是诸多

宇宙论形象

之一,并且我们很快就会更喜欢另一个形象,它由另一个专名代表,并且它将以其他方式负载其他存在者及其关联方式,它会施加其他义务、道德与法则。

我们是否取得了一丝进展?我提出了第一个疗程,它非常谨慎地使存在模式相互对照。于是我们回到了这些老套而陈腐的问题:何人、何地、何时、如何、为何?仍然自称为“人类”的我们是 谁 ?我们身处哪个 时代 ?不是日历所显示的年代,而是:时间的节奏、韵律、运动是怎样的?我们居住在 哪里 ?我们可能生活在怎样的领土、土地、地方与场所?我们准备好与谁共同生活?我们 如何 且为何会陷入这种境况,以至于被生态问题逼疯?我们遵循了哪些途径,基于怎样的原因做出这样的决定?这些问题中的每一个都有多种答案,而这正是令人困惑的地方。但真正让我们彻底发疯的,是当这些答案变得完全无法估量时,如今自然与“自然”概念双重不稳定的情况正是如此。

譬如,如果我们对定义我们与世界的关系的问题给出完全不同的答案,会发生什么?我们会是谁?我们是地球人(Terrien)而非人类。我们会在哪里?在地球上而非在大自然中。甚至更准确地说,在与其他多种事物共享的 土地 上,这些事物通常有多种形式的奇怪需求。何时?在巨变甚至是灾难之后,或在灾难降临之前,有些东西会给人生活在末世氛围中的印象——至少是早期的末世。我们如何到达这里?正是通过以前有关大自然的一系列误导。我们赋予它能力、维度、道德,甚至政治,而它却还未为此做好准备。人们所选择的组合物将崩溃。我们会发现自己在字面意义上 分崩离析 了。

人们认识到进步人士所渴望的革命可能

已经发生

时,社会要如何保持稳定?而且它并非来自“生产资料所有权”的所谓变化,而是来自碳循环运动的惊人加速!

即使是恩格斯在《自然辩证法》中也从未想到这一点,虽然他认为,地球上的所有行动者最终将在历史行动的醉人狂热中真正被动员起来。即使黑格尔在《精神现象学》中也无法预料人类世的到来会从根本上扭转他的设想——人类不是辩证地处于绝对精神的冒险中,而是处于地质历史的冒险中。想象一下,当黑格尔看着精神之息正在被二氧化碳所克服、所超越、所扬弃、所陶醉时,他会说些什么!

即使是恩格斯在《自然辩证法》中也从未想到这一点,虽然他认为,地球上的所有行动者最终将在历史行动的醉人狂热中真正被动员起来。即使黑格尔在《精神现象学》中也无法预料人类世的到来会从根本上扭转他的设想——人类不是辩证地处于绝对精神的冒险中,而是处于地质历史的冒险中。想象一下,当黑格尔看着精神之息正在被二氧化碳所克服、所超越、所扬弃、所陶醉时,他会说些什么!

在评论家哀叹“缺乏革命精神”与“革命理想倒塌”的时代,自然历史学家以大加速(其开端标志着人类世的到来)揭示,革命已然发生,我们应面对的事件不在未来,而在最近的过去。 [48] 我们怎能对此不感到惊讶?革命活动家措手不及,因为他们认识到,无论我们今天如何作为,威胁将伴随我们几百年、几千年,因为 人类 接下了不可逆转的革命行动的接力棒,已经被海洋的惯性变暖、极地反照率变化、海洋酸度增加所 替代 。这不是渐进的改革,而是灾难性的变化,一旦越过,就不再是从前的海格力斯之柱,而是临界点。 [49] 这足以让我们迷失方向。气候怀疑论的根基,就是这令人惊讶的对进步的内容、对未来的定义,以及对“属于一片领土”的意义的颠覆。实际上,我们都是反革命者,试图将一场没有我们、反对我们,同时也是由我们发起的革命的后果降到最低。

如果我们能在一个

没有历史

的遥远的海岸思考这场悲剧,那么生活在这样的时代会是快活的。但是如今已不再有旁观者,因为在地质历史的戏剧中已经没有任何海岸可用了。由于不再有游客,崇高的感觉随着观者的安全而消失了。

这当然是一场海难,但已再无观众。

[50]

这更像是《少年Pi的奇幻漂流》故事:有一只孟加拉虎在救生船上!这个遭遇海难的不幸年轻人不再能在坚实的海岸上演出一场搏斗中求生存的戏码!他的对手是一只野性难驯的猛兽,他既是驯兽师,也是对方的盘中餐。

[51]

迫近我们的,就是我所说的盖娅,为了不陷入彻底的疯狂,我们必须面对它。

这当然是一场海难,但已再无观众。

[50]

这更像是《少年Pi的奇幻漂流》故事:有一只孟加拉虎在救生船上!这个遭遇海难的不幸年轻人不再能在坚实的海岸上演出一场搏斗中求生存的戏码!他的对手是一只野性难驯的猛兽,他既是驯兽师,也是对方的盘中餐。

[51]

迫近我们的,就是我所说的盖娅,为了不陷入彻底的疯狂,我们必须面对它。

[1] David Archer, The Long Thaw ,2010.

[2] 这是一名科学史家从事的可怕的小科幻演习的目标,Naomi Oreskes,及其同事Erik M. Conway, L’Effondrement de la civilisation occidentale ,2014。

[3] 这是让―巴蒂斯特·弗雷索(Jean-Baptiste Fressoz)的重要著作《欢乐启示录》( L’Apocalypse joyeuse ,2012)的主题,这一主题在克里斯托弗·博讷伊(Christophe Bonneuil)与让―巴蒂斯特·弗雷索的《人类世事件》( L’Événement Anthropocène ,2013)中重述。

[4] Christopher Clark, Les Somnambules ,2013.

[5] 自娜奥米·奥莱斯科与埃里克·康维的经典著作《贩卖怀疑的商人》( Les Marchands de doute ,2012)以来,目前已有大量论述气候怀疑论起源的文献。这一现象在本书中至关重要,我将在每一讲中提及它。

[6] 我们在克莱夫·汉密尔顿的杰出著作《气候魔法师的学徒》( Les Apprentis sorciers du climat ,2013)中看到他阐述的那些令人毛骨悚然的解决方案。

[7] 这就是史蒂凡·爱库与艾米·达昂在《治理气候?》( Gouverner le climat? ,2015)中所提出的国际组织的“否认现实”,他们分析了适用于更棘手的问题的谈判程序,即限制某些类型污染的工作。

[8] Romain Gary, Les Racines du ciel ,第215页。我眼中的典范是乔治·莫比奥特(George Monbiot),《卫报》的记者,以及他既令人沮丧又令人振奋的博客monbiot.com,另有吉勒·克雷芒(Gilles Clément),一名“地球园林师”。

[9] 与希望的这一关系是克莱夫·汉密尔顿《物种安魂曲》( Requiem pour l'espèce ,2013)一书的主题。我们将在第五讲与第六讲讨论“时间终结”的问题时再次涉及它。吉恩―皮尔·迪皮伊(Jean-Pierre Dupuy)在《关于开明的灾难论》( Pour un catastrophisme éclairé, 2003)一书中探讨了矛盾的时间性与生态之间的联系(另请参阅2012年的采访«On peut ruser avec le destin catastrophiste»),但它可以追溯到汉斯·约纳斯(Hans Jonas)的《责任原则》( Le Principe responsabilité ,1990)。当然,它出现在作为教宗方济各通谕——《愿祢受赞颂》( Laudato Si ,2015)——基础的神学中。

[10] 这里我只对现代哲学在主客体之间建立的关系感兴趣,鉴于野蛮意义上的自然——“野生动物”——与人工之间的对立已经被环境历史学家深入研究,因而没有必要论及。请参阅经典论文集,William Cronon(dir.), Uncommon Ground ,1996,以及最近法比安·罗谢(Fabien Locher)与格里高利·科奈(Gregory Quenet)撰写的《环境史》(«L’histoire environnementale»,2009)中的综述。关于生态系统人造化的一个特别惊人的例子,请参阅Gregory Quenet, Versailles. Une histoire naturelle ,2015。

[11] 从这个意义上讲,我们从未现代过:只要我们认为有可能存在两个截然不同的领域,我们就可以相信我们是现代的,而一旦我们意识到领域只有一个,我们就不再是现代的……Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes ,1991。

[12] Vinciane Despret et Isabelle Stengers, Les Faiseuses d'histoires. Que font les femmes à la pensée? ,2011.

[13] 从卡洛琳·麦茜特(Carolyn Merchant)的经典著作《自然之死》( The Death of Nature ,1980)与唐娜·哈拉维《赛博格宣言及其他论文》( Le Manifeste Cyborg et autres essais ,2007)(终于译成法文)以来,倒置就得到了很好的研究。它也出现在女性科学家们遇到的困难中,参阅埃弗兰·福克斯·凯勒(Evelyn Fox-Keller)研究的经典例子,《生命的激情》( La Passion du vivant ,1999)。

[14] 菲利普·德科拉(Philippe Descola)的决定性著作《超越自然与文化》( Par-delà nature et culture ,2005)使这一观点极其容易理解。自然/文化这一表达无非是表述其标题中“超越”的一种方式。

[15] 有趣的是,菲利普·德科拉最近举办的研讨会与进行的工作的目的正是将自然发明问题与绘画史问题联系起来。我们可以在布朗利河岸博物馆的展览目录《影像工厂》( La Fabrique des images ,2010)中对此略窥一斑。

[16] 自从潘诺夫斯基的经典作品以来,这种特殊的注意类型一直是历史研究的重要主题,例如参阅Jonathan Crary, Suspensions of Perception ,1999,以及最近的Lorraine Daston et Peter Galison, Objectivité ,2012(l'expression de régime scopique est de Christian Metz)。

[17] 塞缪尔·加西亚十分乐于创作这些绘画。完整的图库请参阅 modesofexistence.org (选择勒·柯布西耶在此完全是偶然的,与2015年的争论无关)。

[18] 自从欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky),《作为象征形式的透视法》( La Perspective comme forme symbolique ,1975)以来,强加于主体的认知装置的奇特性已众所周知。

[19] 我感谢马丁·吉那(Martin Guinard)提及的这条参考文献:Julie Berger Hochstrasser, Still Life and Trade in the Dutch Golden Age ,2007。

[20] 关于“经验风格”的问题,以及与科学实践如此相悖的复制和模型主题的发明,请参阅Bruno Latour, What is the Style of Matters of Concern? ,2008。

[21] 这是许多当代哲学家在研究自然问题时遇到的困难:他们想要克服分歧,同时继续保持它作为唯一可用的解释来源。这一问题起于Catherine Larrère, Les Philosophies de l'environnement ,1997,经由Dominique Bourg, Vers une démocratie écologique ,2010,终于Pierre Charbonnier, La Fin d'un grand partage ,2015。该书主张“大鸿沟”,然而它认为鸿沟已经终结。

[22] 我显然在暗指菲利普·德科拉的《超越自然与文化》( Par-delà nature et culture ,2005)。

[23] 有人给我举了这样一个例子:活动分子争取使黎巴嫩法官不再使用 反自然 行为来谴责同性恋行为,但他们也试图引入 反自然 罪来保护河流免受工业污染!这凸显了对自然的援引在何种程度上是不稳定的。

[24] 自《事实敏感性》(«The factual sensibility»,1988)起,洛琳·达斯系统工作的目标就是编写这些道德态度的历史。一直到法语的《现代科学的道德经济》( L’Économie morale des sciences modernes ,2014),导言由斯蒂凡妮·旺达姆(Stéphane Vandamme)撰写。

[25] 科学的社会史从一开始[如Barry Barnes et Steven Shapin(dir.), Natural Order ,1979]就探讨了理解认识论在争论过程中的政治影响的所有可能方式。

[26] 我们可以说,所有“科学研究”领域的问题(参见Dominique Pestre, Introduction aux Science Studies,2006)已借此机会变为公众问题,如史蒂文·夏平《科学生活》( The Scientific Life ,2008)提出的问题如今被遭受“怀疑者”抨击的研究者所赞同。特别参见Mike Hulme, Why We Disagree About Climate Change ,2009,以及最近的Clive Hamilton,Christophe Bonneuil et François Gemenne(dir.), The Anthropocene and the Global Environment Crisis ,2015。

[27] 自娜奥米·奥莱斯科的文章《象牙塔之外》(«Beyond the Ivory Tower»,2004)以及她与埃里克·康维(Erik M. Conway)合著的《怀疑的商人》( Les Marchands de doute ,2009)以来,已有大量文献。另见James Hoggan, Climate Cover-Up ,2009。

[28] 弗兰克·伦茨,《有效的词语》( Words That Work ,2005)详尽地介绍了“传播者”的报告,《劝说者》( The Persuaders ,2004)。

[29] «Environmental Word Games», New York Times ,15 mars 2003.

[30] 这一策略在法国的反响明显,克劳德·阿勒齐(Claude Allègre)将媒体、政治和科学混为一谈,直到今天还能让人们相信在这一关键问题上有两派观点,其影响持久。请见Edwin Accai,François Gemenne et Jean-Michel Decroly, Controverses climatiques,sciences et politiques ,2012。

[31] 尽管研究人员发表了报告“凌驾一切”(Catherine Jeandel et Remy Mosseri, Le Climat à découvert ,2011,Virginie Masson-Delmotte, Climat: le vrai et le faux ,2011),他们也只是被认为在捍卫某个观点,这对他们而言显然是前所未闻的。即使是IPCC报告也未能在公众视野中终结讨论。

[32] François Gervais, L’Innocence du carbone ,2013.与之相反,哈夫(P. K. Haff)与埃勒·埃利斯(Erle C. Ellis)提议,鉴于地质学家未来责任的社会重要性,他们应该在学习结束时宣誓一个新形式的希波克拉底誓言(参见Ruggero Matteucci et al. ,«A Hippocratic oath for geologists?»,2012),这证实了从地球化学到地球生理学的转变,以及地球科学向重症监护科学的转变……

[33] 奇怪的是,研究人员的苦恼在图像小说中是最引人注目的。我们可以通过阅读菲利普·斯夸策尼(Philippe Squarzoni)的杰出著作《棕色季节》( Saison brune ,2012)确认这一点,这是从美学角度——在其学习新敏感性的词源学意义上——对新气候制度的最佳介绍。

[34] 幸运的是,越来越多的科学家意识到不能与气候怀疑者谈论科学。例如,参见气候学家马克·马思林(Mark Maslin)的博客文章“为什么我愿意与气候否认者谈论政治,而非科学”<theconversation.com/why-ill-talk-politics-with-climate-change-deniers-but-not-science-34949>。如史蒂凡·艾库特与艾米·达昂所见[《治理气候?》( Gouverner le climat? ,2015)],这早已不是知识问题。

[35] 这一传统与可靠事实的政治化无关,可见于Frédéric BRAHAMI, Le Travail du scepticisme ,2001。

[36] Pierre Daubigny, Gaïa Global Circus ,2013.

[37] 如果一个人根据经验作答,或者相反,如果一个人拒绝根据经验作答,如否认过去的罪行,这个陷阱就会起作用。参见Pierre Vidal-Naquet, Les Assassins de la mémoire ,1991。

[38] 如Spencer Weart, The Discovery of Global Warming (2003),以及Paul N. Edwards, A Vast Machine (2010)所表明的,气候科学与我们所期望的相去甚远,在20世纪,它为其他科学建立基础。由于模型的重要性,这些学科的多样性往往接近自然历史,这是某些科学家的怀疑主义最可接受的根源:他们期待一场完全不同的科学革命。

[39] 这就是“情景化知识”一词的重要意义,由唐娜·哈拉维创造,《赛博宣言》( Le Manifeste cyborg ,2007)。

[40] 科学与政治的这一表现状况分析是《潘多拉的希望》( L’Espoir de Pandore ,2001)与《自然政治》( Politiques de la nature ,1999)的目的,这两本书为这一论点提供背景。

[41] 虽然一些科学界朋友认为我已经不再是“相对论者”并开始“相信”关于气候的“事实”,但这是因为我从未想过“事实”是信仰的对象,并且因为自《实验室生活》( La Vie de laboratoire ,1988)以来,我描述了能够确保其有效性的机构,以取代声称为其辩护的认识论,我如今能更好地保护研究人员免遭否定主义者的抨击。我没有改变,而是那些突然受到攻击的人,他们明白了认识论对他们的保护有多么微不足道。

[42] Jean-Paul Deléage, Histoire de l’ écologie,1991,Jean-Marc Drouin, Réinventer la nature ,1991,Florian Charvolin, L’Invention de l'environnement en France ,1993,Pascal Acot(dir.), The European Origins of Scientific Ecology ,1998,以及更晚的John R. Mcneil, Du nouveau sous le soleil ,2010,它们属于生态史的科学研究。

[43] 多元宇宙论来自威廉·詹姆斯,《多元的宇宙》[ A Pluralistic Universe ,1996(1909)],它提供了恰当的定义。詹姆斯说:“自然不过是多余的名称。”这也是怀特海的观点:“我们本能地倾向于相信,如果我们对(大自然)给予适当的关注,我们会在自然中发现比第一眼所见的更多。但我们不会接受发现更少。”(第53页)对该引言的评论,参见Didier Debaise, L’Appât des possibles ,2015。

[44] 多元主义的问题是《存在模式调查》( Enquête sur les modes d'existence ,2012)的核心。

[45] 我再次提醒您,自然/文化二元不是普遍的,人类学现已对此深入研究,见菲利普·德科拉,《超越自然与文化》( Par-delà nature et culture ,2005)。

[46] 只要这些人类学家不仅定义了一种文化,而且还大胆地调查本体论冲突,如Eduardo Viveiros De Castro的 Métaphysiques cannibales ,2009,或者Eduardo Kohn的 How Forests Think ,2013。

[47] 因此菲利普·德科拉在《超越自然与文化》( Par-delà nature et culture ,2005)中决定将使用自然/文化图式来区分存在物的人称为“自然主义者”。

[48] Will Steffen et al. ,«The trajectory of the Anthropocene: The great acceleration»,2015.

[49] 关于在地球历史上变得如此重要的临界点,参见Fred Pearce, With Speed and Violence ,2007。

[50] Hans Blumenberg, Naufrage avec spectateur ,1997.

[51] Yann Martel, L’Histoire de Pi ,2009(复杂的是,最终并没有出现猛虎……)。