日本的地图传统和朝鲜很不同。最根本的一点是:日本人在构想世界时,中国并不是唯一重要的参照。因此,日本的古地图要么表现的是本国形状,要么就是整个已知世界,这个已知世界由日本、中国和印度组成。中国虽然在那里,但她并非借以构筑日本在世界中身份的桥梁。

所以,日本地图传统中,就很少见到《禹贡》的痕迹。但这并不是说,中国对日本的文化输出,对日本地图学没有影响。

就像在中国地图发展中没留下太多印记的《山海经》,却在朝鲜“天下图”中生根发芽一样,由中土而来的佛教,在东瀛的世界图景中发挥了举足轻重的作用。后来,利玛窦等欧洲传教士制作的全球地图也在江户时代的日本广为流行。此外,日本人又以摹写、改造的方式,接纳了中国、朝鲜的地图学传统,比如前面提到的朝鲜《疆理图》,就只在日本得以保存。

因此,尽管日本自身的制图传统看上去较为简单:它的佛教元素在东亚三地中是最为明显的,但与此同时,日本的制图实践又同样很多元,充分吸收和杂糅了其他文化要素。

日本最早可见的地图是8世纪的农田图,或者佛寺的四至范围图。虽然涵盖的空间不大,但值得注意的是,这些图上已有网状方格。地图史家海野一隆据此认为,“中国大陆的方格图法当时已经传到了日本”

。如果真是这样,那么也许说明画方背后的大地平面观念也是日本人所接受的。

。如果真是这样,那么也许说明画方背后的大地平面观念也是日本人所接受的。

而最具日本自身特色的地图,是统称为“行基图”的全国图 [1] 。

行基图之名,得自于奈良时代的高僧行基(668—749)。行基广传佛教,架桥挖渠,救济民众,并负责建造了著名的东大寺,被称作“行基菩萨”。但关于他制作地图一事,并没有史料记载。也许就像中国地理作品都要托名大禹一样,日本最早的地图制作者也要托名这位高僧。

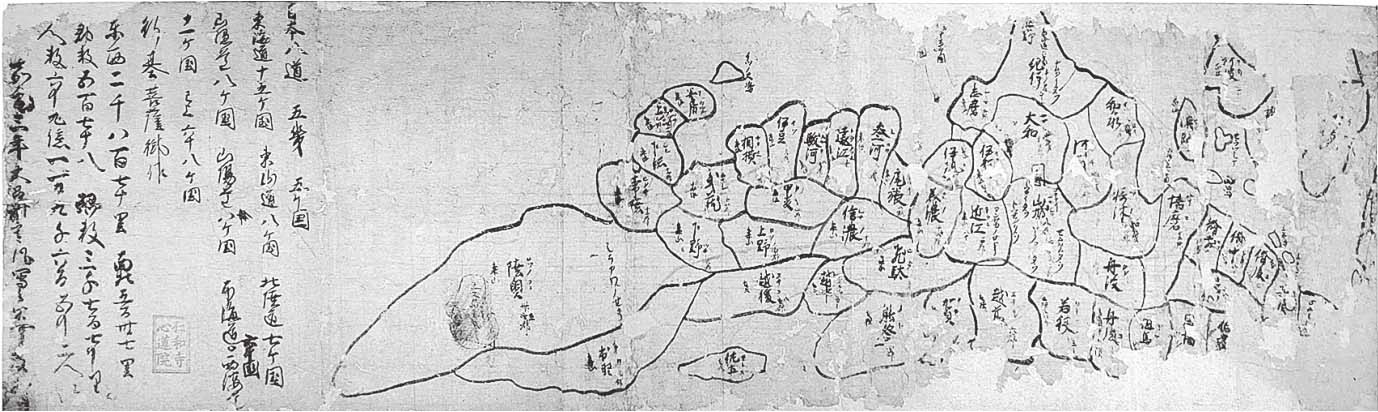

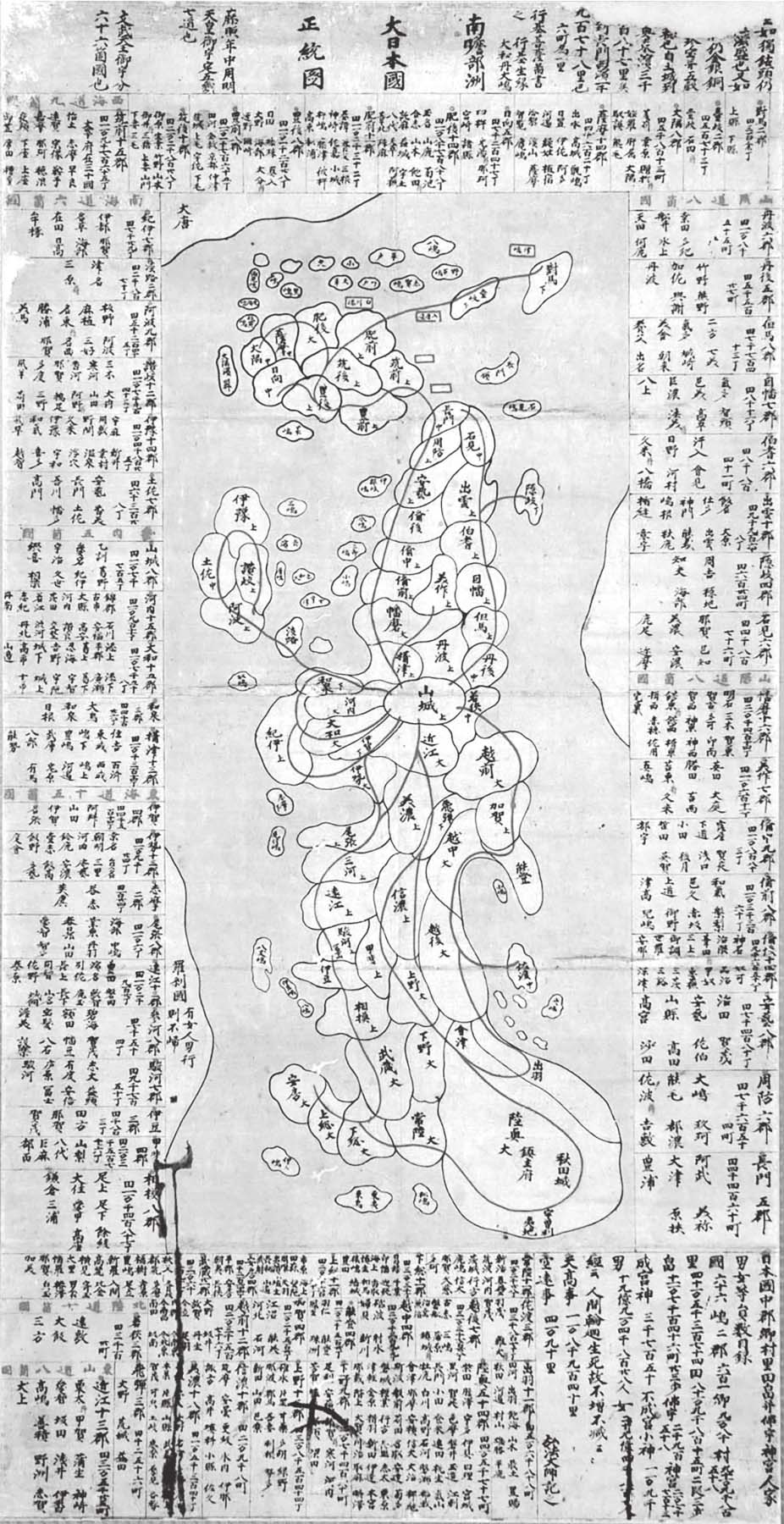

现存最早的行基图,是保存在京都仁和寺、作于1305年的《日本图》残卷(图23)。这幅地图用线描方式勾勒出日本各地区的形状,合成全国模样。在状若鱼鳞的全图上,往往用另外颜色或形式的线条画出从山城(平安时代的京城)出发到各地的交通路线,这些都是行基图最典型的风格。所不同的是,这幅图以南为上,且九州部分缺失了。

图23:1305年《日本图》,藏于京都仁和寺。来源:中村拓编著:《日本古地图大成》。

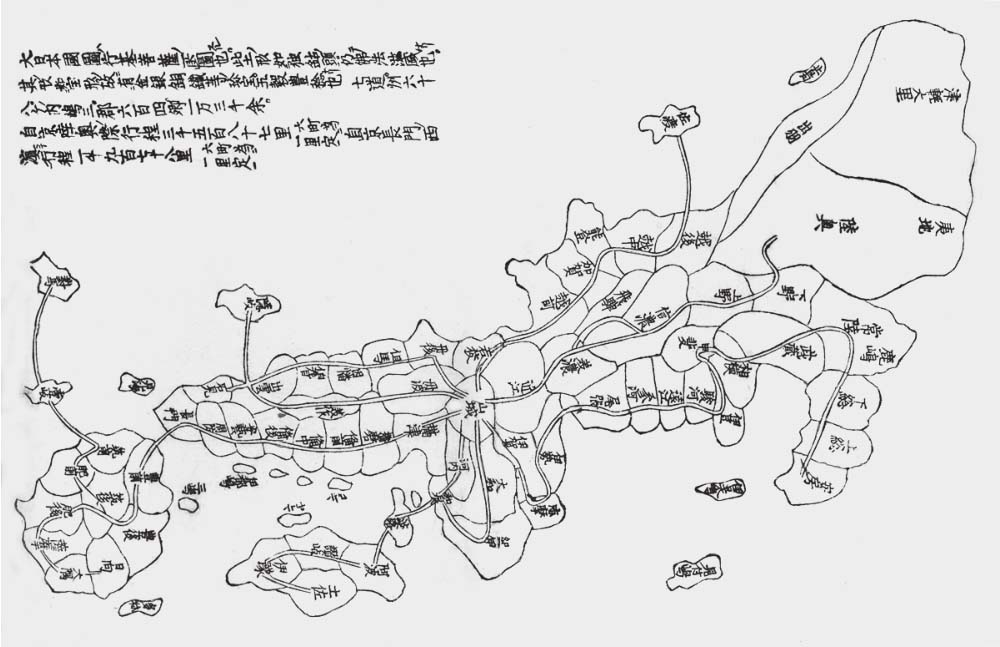

图24:《大日本国图》,载《拾芥抄》。

虽然我们无法确知地图背后的宏观世界图景,但行基图之名,已经把地图和佛教紧紧联系在一起了。

在16世纪中期出版的百科类图书《拾芥抄》中,出现了最早的印刷版行基图(图24)。这幅地图明显更成熟,图上的题款进一步把日本国土与佛教信仰捆绑:“大日本国图,行基菩萨所图也。此土形如独钴,仍佛法滥盛也。其形如宝形,故有金银铜铁等珍宝,五谷丰稔也。”

“独钴”指的是佛教密宗法器金刚杵。将国土形状比作法器,昭示国家物产的丰富,这充分表达了当时日本依托于佛教的身份想象。而另外一些中世地图,在行基图的外围画上鲇鱼等神兽,题名“地震图”,意为祈求神灵保佑日本免受地震等天灾的侵害。这一方面说明神道思想也与地图相结合,另一方面说明这类地图的功能并非纯地理性质的,而是在祈祷仪式中发挥着很重要的功能。

行基图也通过日本早期对外交往,传至东亚和欧洲。朝鲜的《疆理图》、明末增刻本的《广舆图》以及欧洲最早出现单幅日本地图的1595年版《寰宇大观》中,日本的轮廓都来自行基图。

日本自认是佛教世界的一部分,那么佛教世界观自然也成为她最重要的世界想象的资源。体现在地图上,有多种将日本与南赡部洲结合的形式。其一就是所谓的“五天竺图”。

这是以印度为中心、日本为边缘的南赡部洲想象。“五天竺”虽然指印度,但此名并不通行于印度,只在东亚流行。古代南亚人将印度次大陆分成东、西、南、北、中五个区域,佛教徒以释迦牟尼出生地为中。佛教东传入中国,汉语文献根据这种分区,逐渐发展出“五天竺”的说法,到了玄奘的《大唐西域记》,将天竺改称印度,此后的文献更是“五天竺”和“五印度”并用

。

。

南宋天台宗僧人志磐(生卒年不详)写过一部佛教通史著作《佛祖统纪》,附有若干地理图。其中就有一幅《西土五印之图》,是以玄奘的《大唐西域记》所载地理信息为依据,绘制的涵盖中亚到南亚的地图

。早在志磐之前,高丽的官员尹誧(1063—1154)也曾根据《大唐西域记》制作成《五天竺国图》。说明“五天竺”在东亚佛教圈内曾是很通行的地理描述。

。早在志磐之前,高丽的官员尹誧(1063—1154)也曾根据《大唐西域记》制作成《五天竺国图》。说明“五天竺”在东亚佛教圈内曾是很通行的地理描述。

日本现存最早的《五天竺图》(1364年,藏于法隆寺,图25)很可能受到尹誧地图的影响

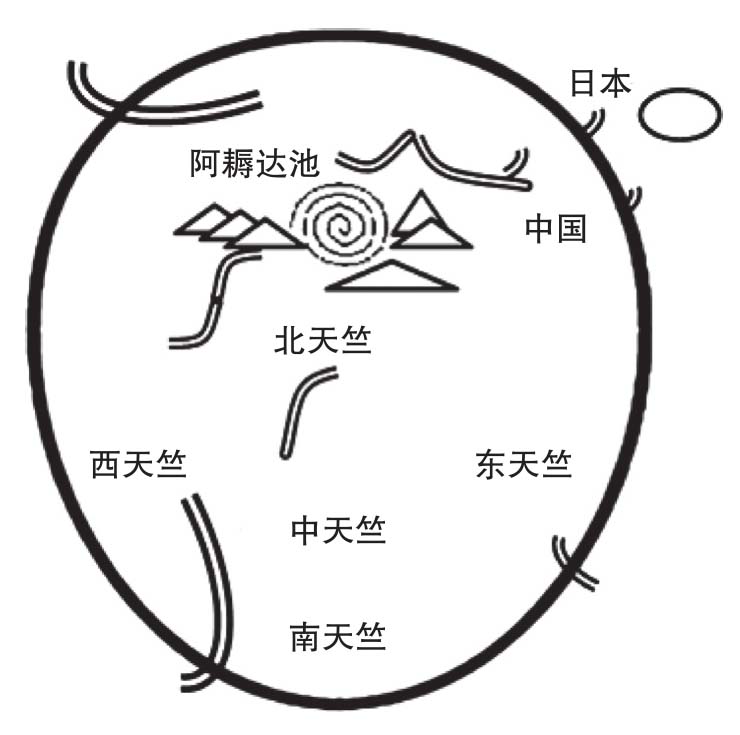

。它表现的南赡部洲是个被海水包围的巨大陆地,呈上宽下窄的圆形,圆形内几乎被《大唐西域记》所描述的“五印度”占满,只在右上方很小一块地方标记了“震旦国”(中国)。日本呢?只是圆圈之外、东北角海上的“四国”“九国”两个几乎看不到的小岛。(图26)

。它表现的南赡部洲是个被海水包围的巨大陆地,呈上宽下窄的圆形,圆形内几乎被《大唐西域记》所描述的“五印度”占满,只在右上方很小一块地方标记了“震旦国”(中国)。日本呢?只是圆圈之外、东北角海上的“四国”“九国”两个几乎看不到的小岛。(图26)

图25:《五天竺图》,藏于法隆寺。

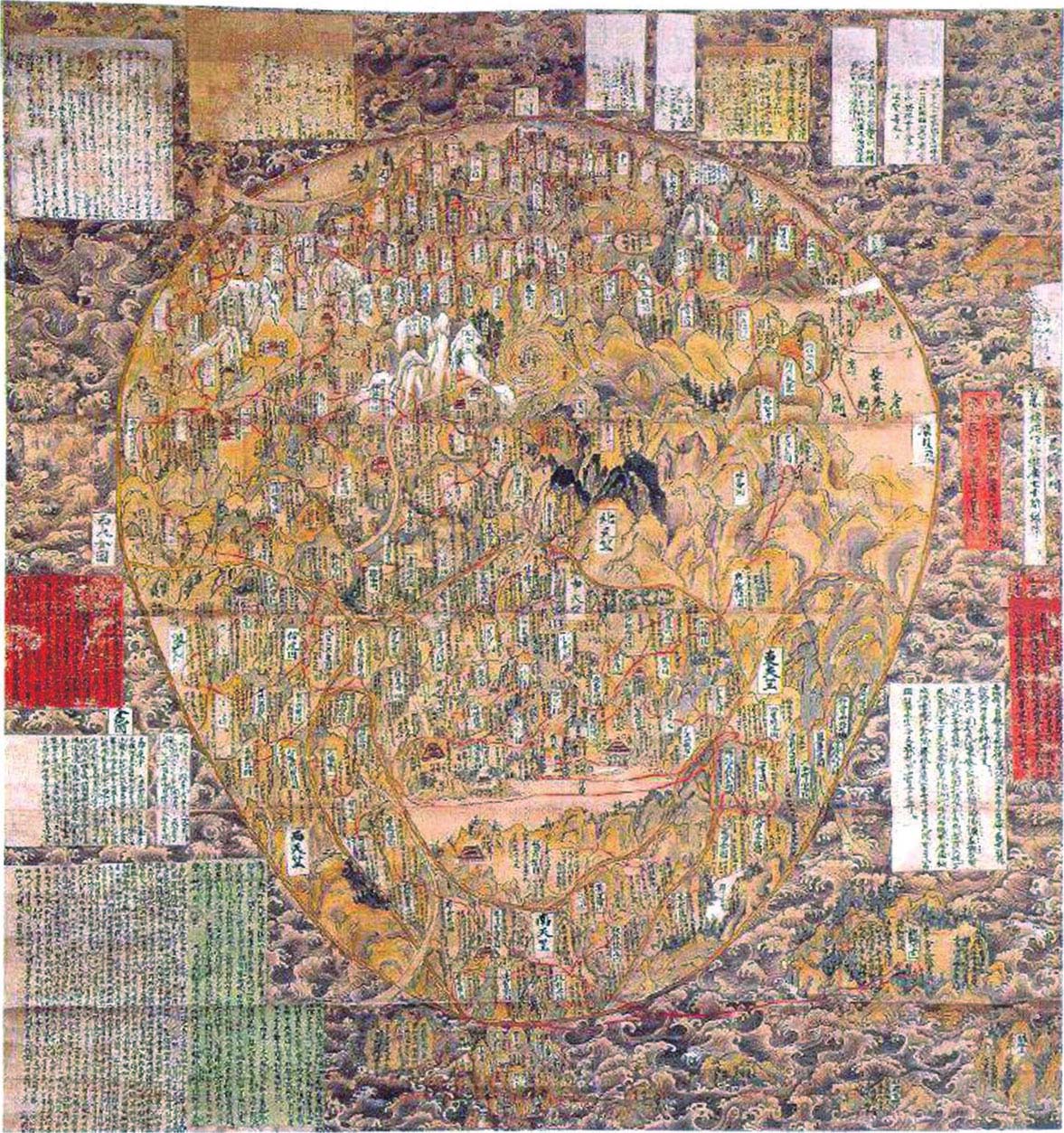

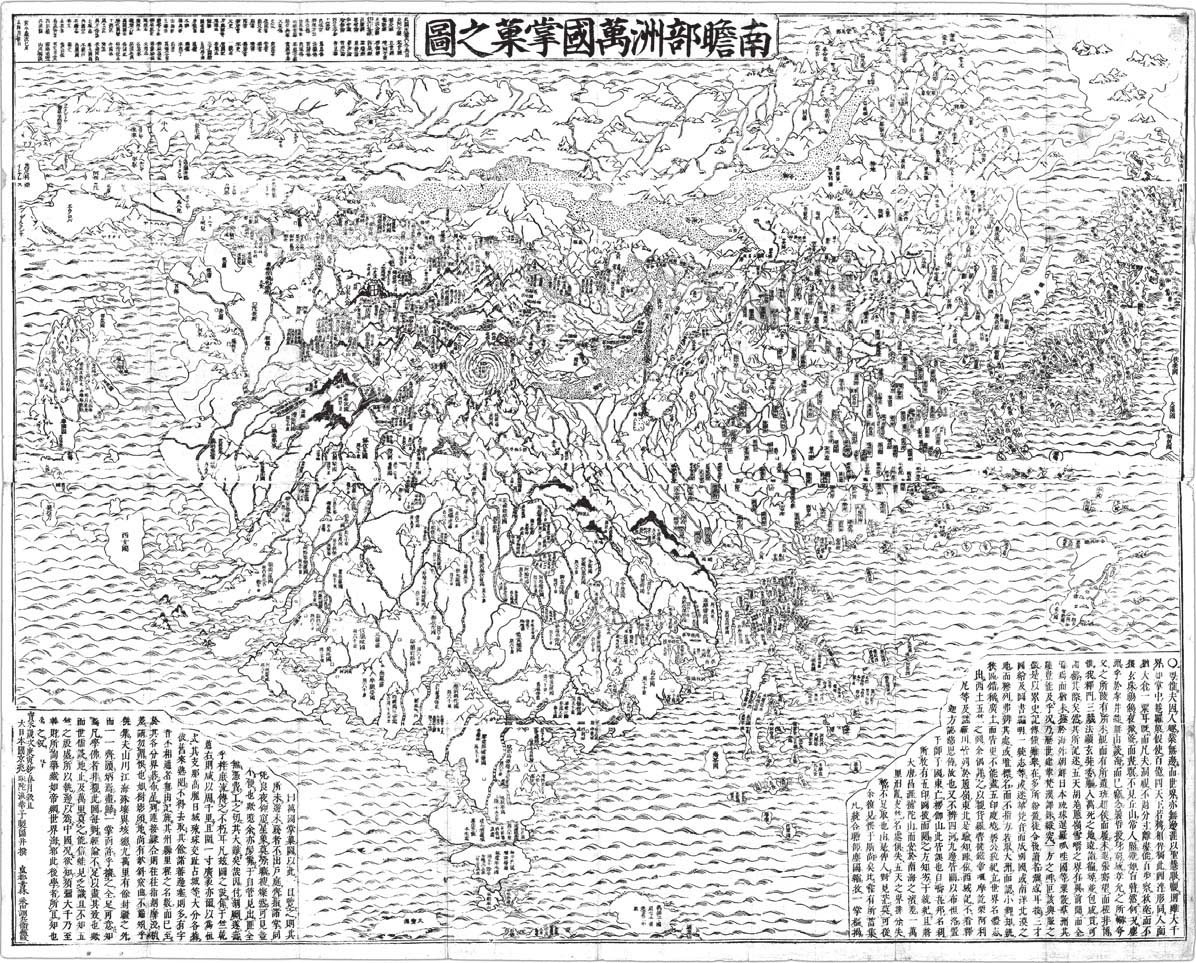

这种把佛教宇宙观(南赡部洲)与现实地理(五天竺)结合的地图,当然不是只存在于日本。但日本特殊的海岛环境和深入社会及政治生活的佛教信仰,使这类地图得以持续发展、不断推陈出新。哪怕自16世纪后,日本通过传教士接触到了欧洲地理信息,本土制图师们仍然试图把南赡部洲的理想与现实主义的地理地图揉捏在一起。典型的例子,比如1710年的《南瞻部洲万国掌果之图》(图27),它的作者在本图中署名“浪华子”,就是创立京都华严寺的僧人凤潭(1654—1738)。

图26:法隆寺《五天竺图》地理位置示意。中间涡旋状者为“阿耨达池”(无热恼池),佛典中南赡部洲的中心。

和14世纪的那幅最初的《五天竺图》相比,这幅地图虽然仍然把印度置于倒三角形的南赡部洲中心的位置,但很明显东亚部分得到极大的伸展。首先,行基图风格的日本占据了右侧一处显眼的位置,其规模远大于朝鲜半岛。中国也占了右侧一个很大的空间,海岸线很清楚,制图者显然参考了当时中国的地图。北部的沙漠呈条状,连缀起中国历史上各个游牧政权的名称。在左上方,还画了若干欧洲国家,比如英国和荷兰——但形状是虚构的。图上还有南北美洲,但只是日本南方海面上的几个小岛以及北方的空地。这种处理方式,源于明末清初一批中国江南制图师对利玛窦地图的本土化变形(详见第六章)。此外,和所有亦真亦幻、真假互化的地理想象一样,图上还有不少地名,比如“毛人国”“小人国”“川心国”,是来自《山海经》或者《淮南子》。

图27:《南瞻部洲万国掌果之图》。来源:加拿大不列颠哥伦比亚大学图书馆网站。

也许可以这样理解:地图作者把当时日本人知道的所有地理信息,特别是古典作品中关于日、中、印三国的信息,也包括欧洲传来的西方地理信息,精心整合到一起,并把这些相互矛盾的地理信息全部放进了南赡部洲的框架里去解释 [2] 。他的目的,与其说是要“准确”地描摹现实地理,不如说是要将不同系统中的地理知识,次第环绕在南赡部洲概念周围。此处的欧洲、美洲也好,毛人国、小人国也罢,更像是某种示意符号,它们和地图主体的实际位置关系并不那么重要,重要的只是它们被摆在那里。无论是何种世界观,它们本应都是佛教世界观的一个部分。

这幅地图直到19世纪都很受市场欢迎,被不断印制、改编。和朝鲜的“天下图”一样,我们也许要更多从其商业和宗教目的,而非科学目的,去理解这类地图的安排。就好像是古代史书中,史实、神话和道德训诫,往往并不是截然对立的。排除神话和道德训诫的“科学”历史学,和排除宗教和传说的“科学”地图学一样,都是现代产物。

到了江户幕府末期,“五天竺”风格的世界地图依然常见,但其中印度的成分越来越少,有的甚至只是一种装点性质。

1835年,日本市场上出现了一幅《清朝一统之图》,署名是“浪华青苔园志,长崎仙胤校”(图28)。和朝鲜地图不同,传统日本地图中单独表现中国的作品并不那么多。《清朝一统之图》保留了五天竺图标志性的圆框。只不过这次在圆框内中国分省图占据了最庞大的中心位置。因为没有纳入长城以外的边疆地带(除了盛京),所以中国内地呈现长方形的形状。右侧是中国以外的东亚世界,日本、朝鲜、虾夷(北海道)、琉球几乎占据同样规模。左侧是“五印度”,但缩略成一个很窄的空间。东南亚、波斯及欧洲一些国家被很随意地画成了漂在南部海上的小岛屿。

虽然名为“清朝一统”,但它其实更像是一幅区域—世界地图,表现的是19世纪30年代——也就是被美国“开国”前二十年——传统日本地图学眼中的整个东亚地区以及这个地区在世界中的位置。当然,这个世界想象只是在日本流行的许多种世界想象中的一种。

另一种南赡部洲与日本的结合,则是在地图描摹上采取比较现实主义的风格,但在理念上把日本当作南赡部洲的某种核心,与印度并列。这体现在题名为《南瞻部洲大日本国正统图》的系列地图上。较早的一幅,藏于唐招提寺,大约作于16世纪中期。(图29)

图28:1835年《清朝一统之图》。虽名为清朝,但更像日本传统地图学眼中的东亚世界。来源:加拿大不列颠哥伦比亚大学图书馆网站。

对比前述的“五天竺图”或“南赡部洲”图,这幅地图在标题上把“南瞻部洲”与“日本”完全并列起来。图本身是典型的行基图风格,而且以西为上。图形四周以文字标注日本传统政区五畿七道。按照海野一隆的说法,“随着日本以本国诸神为诸佛、诸菩萨化身的所谓‘本地垂迹说’的升温,‘大日本国’被解释成‘大日如来本国’,刻意强调自己是与印度处于同一世界中的佛教国家并将之冠为国号”

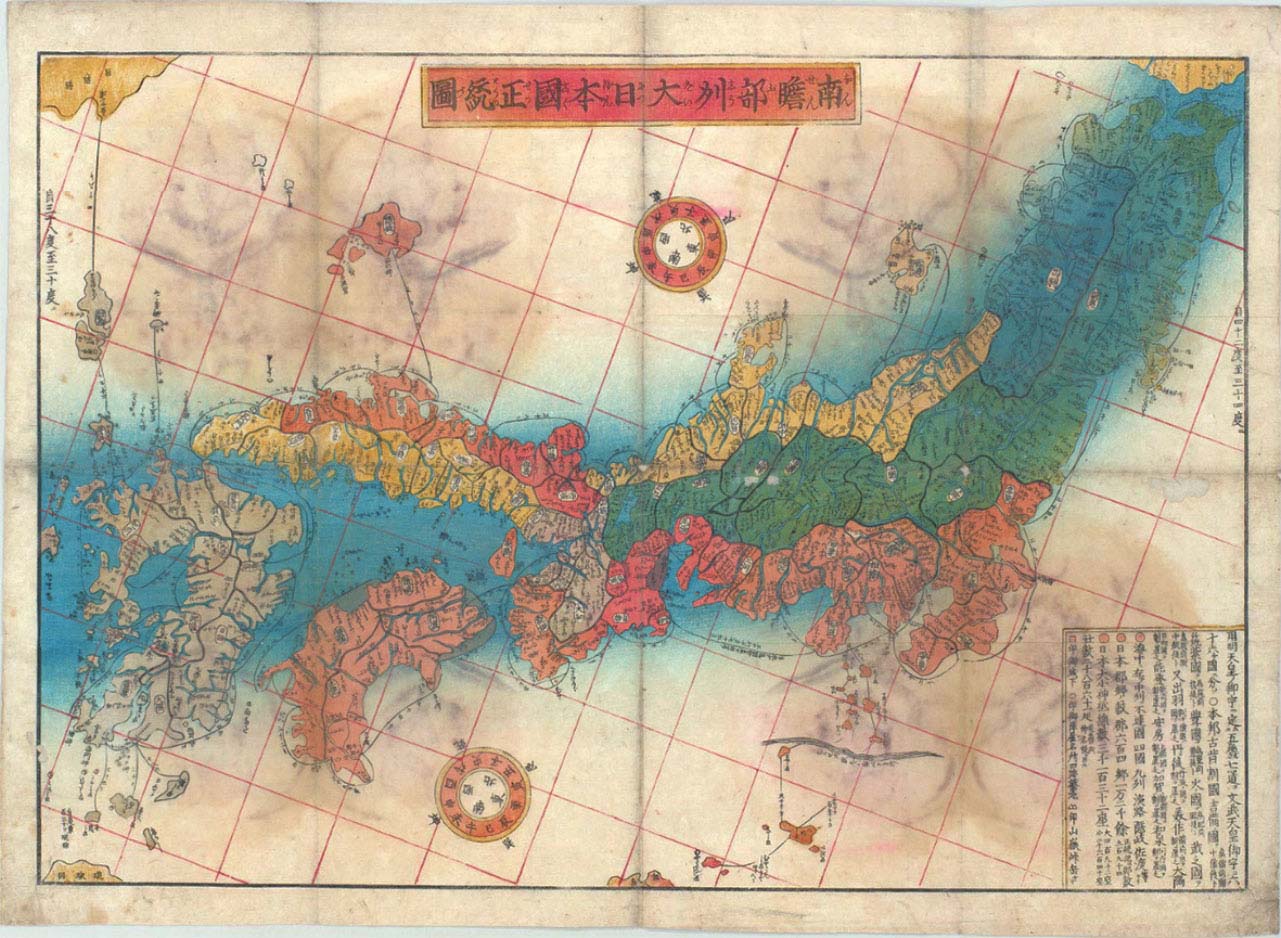

。此说不一定确切,但凸显“正统”的确彰显了日本独立的身份认同。甚至在江户晚期,已经引入欧洲科学主义测绘方法的日本,也在新型的、偏现代的地图中,展现着这种顽强的民族身份想象。

。此说不一定确切,但凸显“正统”的确彰显了日本独立的身份认同。甚至在江户晚期,已经引入欧洲科学主义测绘方法的日本,也在新型的、偏现代的地图中,展现着这种顽强的民族身份想象。

比如图30这幅藏于横滨市立大学的同名地图:它结合了西洋地图的经纬度和方向罗盘以及行基图的道路和地区分野,却在题目上突出了“南瞻部洲”,还在右下方的说明文字中,介绍了日本的神祇和神社数量。可以说是好几种不同文化传统、地理观念和制图技术的交相混杂。

前面已经说过,在江户时代,传统地图与欧式地图同样流行。欧洲风格地图不但刊印在书籍中,而且装饰着家庭。且日本本土的科学测绘也取得了巨大的成就。所以对于当时的日本人来说,想象世界的方式可以是多重并行的,不一定非此即彼。

简言之,日本“世界地图”的演化史比较清晰:在耶稣会士到达之前,以佛教“五天竺图”表达世界想象。此后的江户时代(1603—1867),从欧洲传入的现代地图和科学制图术得到广泛接纳,但佛教世界观并未退场,仍然持续流行到19世纪。

这里有一个很有意思的现象:到现在都有很多人认为,日本17—19世纪的历史是“锁国”的,如同黑暗的欧洲中世纪。可是如果考察其地图的发展演变,便会发现这段时间的日本恰恰又是很“开国”的,各种观念并立。

图29:唐招提寺所藏16世纪《南瞻部洲大日本国正统图》。

即使是日本地图学大家海野一隆,也没法摆脱“锁国”理论的影响。他在为芝加哥大学出版社《地图学史》项目撰写的“日本地图学”一章中说,江户时代推动日本地图发展的是艺术家:那时候出现的大量欧洲风格的世界图,是“修辞性和装饰性”的,没有证据表明“日本地图学发生了欧洲式的科学革命”。但是,怎么区分地图的艺术性和科学性呢?而且海野很快又提到,17世纪日本的地方地图已经采纳了科学的比例尺方法,此后欧洲的制图理念和工具变得日益重要

。这和日本“锁国”时代的“非科学”判断,不是自相矛盾了吗?

。这和日本“锁国”时代的“非科学”判断,不是自相矛盾了吗?

图30:《南瞻部洲大日本国正统图》,江户晚期。来源:横滨市立大学收藏古地图网站。

也许应该重新思考的,不是日本近代地图是否“科学”,而是日本的“锁国”究竟是什么意思:真的是自我隔绝、闭目塞听吗?我在其他地方提出,要把它放在具体的历史情境中去理解其背景

。一个如此热衷于再现欧洲人大航海以后世界图景的国度,却以“锁国”来简单否定,这不太能自圆其说。

。一个如此热衷于再现欧洲人大航海以后世界图景的国度,却以“锁国”来简单否定,这不太能自圆其说。

[1] Kazutaka Unno. “Cartography in Japan”, in Harley and Woodward, eds., The History of Cartography, Vol.2, Book 2,Chicago: University of Chicago Press, 1985. pp.366-371.

[2] D. Max Moerman. The Japanese Buddhist World Map: Religious Vision and the Cartographic Imagination, Honolulu: University of Hawaii Press, 2021, pp. 176—187.