第一章提及阿拉比卡因造物奇迹与美丽误会而诞生,但它从埃塞俄比亚涓滴流入也门的精确年代已不可考,姑且以15世纪咖啡文献中开始大量出现中东地区为起点,600多年来,阿拉比卡为防治病虫害、提高产量、优化风味、因应气候变化的时代需求,经历了四大时期的洗礼与淬炼,

本章依序演绎、阐述阿拉比卡各浪潮的进程与要义。

在漫长的526年间,全球咖啡市场主要仰赖阿拉比卡麾下的两大主干老品种:铁比卡与波旁。这两个品种可从外观粗略辨识,铁比卡顶端嫩叶为深褐色,侧枝几乎呈水平状,叶片较狭长,长身豆较多;波旁的顶端嫩叶为绿色,侧枝与主干夹角较小,侧枝较上扬,叶片较宽阔且边缘呈波浪状,圆身豆较多。这两大老品种虽然味美,但对叶锈病、炭疽病、根腐线虫几无抵抗力,对高低温与干旱的耐受度低,产果量也比今日的改良品种低了至少30%。

1927年葡萄牙发现东帝汶杂交种(Timor Hybrid)以前,全球阿拉比卡的基因与族谱皆不出铁比卡与波旁两大族群,若说铁比卡与波旁两个品种独霸咖啡产业600年也不为过;光靠两个品种即可吃定天下数百年,咖啡是世界绝无仅有的奇葩作物。

历史资料与近年基因检测结果证实,这两大阿拉比卡主干品种是从埃塞俄比亚西南部山林传入也门,在也门被驯化成为地方种,再扩散到印度、印度尼西亚、留尼汪岛、中南美洲,成为1400—1926年中,世界“唯二”的咖啡栽培品种的。有趣的是,这两大古老品种的传播路径并不相同,前后有别,铁比卡先行,波旁后至。

铁比卡的传播路径

15—18世纪,也门垄断全球咖啡贸易,咖啡豆出口前先经过烘焙或水煮,以免活的咖啡种子流入他国。1670年,备受印度教与伊斯兰教苏菲派景仰的僧侣巴巴布丹(Baba Budan)从麦加朝圣返回印度途中,在也门摩哈港(Port of Mokha)盗走7粒咖啡种子,藏在胡子内避人耳目,带回印度种在西南部卡纳塔克邦奇克马加卢尔区(Chikmagalur)的钱德拉吉里山(Chandragiri Hills),开启了印度咖啡种植业。卡纳塔克邦的迈索尔地区[Mysore,在当时被称为马拉巴(Malabar)]成为印度最古老的咖啡产区。这7颗阿拉比卡种子包括铁比卡与波旁,印度继也门之后成为世界第二个商业咖啡产地,接下来印度尼西亚、中南美洲和东非的咖啡品种均与这7颗种子有关,后人为了缅怀他的贡献,将这座山更名为巴巴布丹山。

1690年:荷兰人从也门引入咖啡到其属地爪哇岛栽种,但几年后以遇到地震夭折告终。

1696—1699年:荷兰人占领印度西南部马拉巴,并从马拉巴运送咖啡种子到爪哇岛栽种成功,开启印度尼西亚咖啡产业。由于印度尼西亚早期的阿拉比卡皆为褐顶,一般认为荷兰人引入的品种为铁比卡,此一历史渊源造成亚洲产地包括台湾咖啡早年均以铁比卡为主,波旁极为罕见。

1706年:荷兰东印度公司将一株爪哇的铁比卡树苗运抵阿姆斯特丹并盖了一座温室,由植物学家照料。这株铁比卡竟然成为数年后扩散到中南美洲的铁比卡的母树,也造成基因窄化问题。

1714年:阿姆斯特丹市长赠送一株铁比卡苗给法国国王路易十四,路易十四在凡尔赛宫的植物园盖了一座温室专门伺候铁比卡,铁比卡顺利开花结果。

1719—1722年:1719年,荷兰移植铁比卡至其在南美洲属地的苏里南;1722年,法国移植铁比卡到法属圭亚那,两国展开咖啡种植竞赛。

1723年:法国海军军官加布里埃尔·马蒂厄·德·克利乌(Gabriel Mathieu de Clieu)移植凡尔赛宫的铁比卡苗到加勒比海的马提尼克岛,并将种子和树苗分赠牙买加、多米尼加、古巴、海地。

1727年:荷兰属地苏里南与法国属地圭亚那爆发领土纠纷,巴西外交官帕西塔前往调停有功,获法属圭亚那总督夫人赠送铁比卡苗,帕西塔返国辞官,将咖啡苗种在北部帕拉州,开启巴西咖啡产业。巴西又将铁比卡开枝散叶到巴拉圭、秘鲁。

1750年以前,哥伦比亚、墨西哥、危地马拉、萨尔瓦多、哥斯达黎加等拉丁美洲产国都种下了铁比卡,皆一脉相承自印度僧侣巴巴布丹盗自也门的褐顶铁比卡。但绿顶波旁并未流出而遗留在印度。

波旁的传播路径

迟至1860年,巴西才从东非的留尼汪岛(波旁岛)移植波旁到拉丁美洲;1900年以后,法国传教士团体将留尼汪岛的咖啡引进肯尼亚、坦桑尼亚;1920年后,肯尼亚和坦桑尼亚又从印度引入波旁系统的肯特(Kent)。波旁扩散全球的时间明显晚于铁比卡。

另外,20世纪20年代,英国人在肯尼亚设立斯科特农业实验室(Scott Agricultural Laboratories)协助选拔优质咖啡品种,并以斯科特农业实验室的简称SL为品种编号,诸如SL17、SL28、SL34等。因种质多半来自波旁岛,故今日业界惯称SL编号或法国传教士选拔的品种为波旁系统。但近年基因鉴定证实,其中有少数例外竟然不是波旁,而是铁比卡。譬如SL34经WCR鉴定基因,被发现不是波旁,反而更接近铁比卡。

褐顶不等于铁比卡,SL未必是波旁

虽说过去各产地习惯以咖啡的顶端嫩叶颜色来判定是铁比卡还是波旁,绿顶为波旁,褐顶为铁比卡,但其实此法不够精准。肯特、K7、K423的顶叶为淡褐色,但WCR鉴定其基因却更接近波旁系统。因此光靠外观不易精确判定品种,必须以基因鉴定为准。

SL34因为冠上SL编码,属于传教士咖啡,向来被归类为波旁系统,但其顶叶为深褐色似乎又像铁比卡。近年WCR检测SL34的DNA,结果并非波旁,而是铁比卡的近亲,但与铁比卡仍有些差异,如同表兄弟一般。另外,SL28、Coorg、SL09虽为绿顶,但与波旁不完全相同,可称为亲戚或波旁系统。

1708—1727年:法国至少3次从也门盗取咖啡苗,移植到马达加斯加岛以东550千米的波旁岛(今称留尼汪岛)。1708年移植失败,1715年与1718年移植来的咖啡苗,少数顺利成长,由于咖啡豆较浑圆,不同于荷兰人栽种的长身豆,故取名为圆身波旁(Bourbon Rond)。史料记载1727年收获45吨,但波旁咖啡一直到1860年后才离开波旁岛,向外扩散。

1723年:英国赶搭咖啡种植热潮,英国东印度公司1723年从也门取得咖啡苗运到非洲西岸,在大西洋上的英国属地圣赫勒拿岛栽种,咖啡树为绿顶且豆身较圆,形似波旁咖啡,岛民至今仍称之为绿顶波旁。1815—1821年拿破仑被英国软禁于圣赫勒拿岛,美味的绿顶波旁咖啡成为拿破仑唯一的精神慰藉。

1810年:波旁岛的圆身波旁出现变种,树株与叶片更小且豆粒更尖细瘦小,咖啡因含量也较低,被取名为尖身波旁(Bourbon Pointu),1860年由法国人移植到澳大利亚东部的法属小岛新喀里多尼亚(New Cledonia)。

1841—1930年:波旁咖啡传进肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达等东非地区,法国天主教圣灵教会(Congregation of the Holy Ghost)的传教士扮演了重要角色。1841年,该教团在留尼汪岛成立教会,接着1862年在坦桑尼亚、1893年在肯尼亚设立教会,波旁咖啡随着教会的“福音”传入东非诸国。20世纪30年代,肯尼亚从法国传教士由留尼汪岛引进的波旁中,选拔出知名美味品种SL28、SL34。

1860年:巴西从留尼汪岛引进波旁咖啡,取代产量较低与抗病力较差的铁比卡,这是拉丁美洲首度引进波旁。

1911年:印度迈索尔地区铎登古达咖啡园(Doddengooda Estate)的英国园主L.P.肯特(L.P. Kent),从栽种的咖啡树中选拔出对叶锈病有耐受度的品种,取名为肯特(Kent),这是最早发现对锈病有部分抵抗力的阿拉比卡。其顶叶为淡褐色,一直被误认为铁比卡的突变品种,但近年WCR鉴定其基因并非铁比卡,反而更接近波旁系统。1920年后,坦桑尼亚和肯尼亚从印度引进肯特并以之为本,20世纪30年代又选拔出耐旱且对锈病有耐受度的K7、KP423,这两个品种过去都被认为属铁比卡系统,但近年已更正为波旁系统。

我将1927—2003年界定为阿拉比卡的大发现时代。1927年以前,亚洲和拉丁美洲的阿拉比卡栽培品种不是铁比卡就是波旁,人类所种植的各种作物中,唯独阿拉比卡光靠旗下两个品种吃定天下数百年,这并不正常。尽管咖啡具有全球经济价值,却是世上研究与创新最不足的作物。草莓有6,640个品种在国际植物新品种保护联盟(UPOV)注册,咖啡至今只有111个品种注册。换言之,草莓育种的创新能力是咖啡育种的近60倍,即便草莓就产量而言价值远低于咖啡。然而数百年来阿拉比卡却只仰赖两个品种打天下,加上自花授粉的天性,因而陷入基因瓶颈危机,无力抵抗病虫害与极端气候。

所幸1927年以后,相继发现东帝汶杂交种、印度赖比瑞卡与阿拉比卡天然杂交的S26;埃塞俄比亚抗锈病野生瑰夏移植东非,欧美科学家获准深入旧世界埃塞俄比亚采集珍贵的野生咖啡。在这短短76年的“大发现时代”,上天赐予的种间杂交新品种、埃塞俄比亚野生咖啡抗病基因,联手为新世界贫瘠的阿拉比卡基因注入更丰富的多样性,稍稍纾解遭遇基因瓶颈的燃眉之急。然而,大发现时代的咖啡育种以抗锈病、抗炭疽病、提高产量为先,风味好坏不是重点。

上天赐予东帝汶杂交种,带动“姆咖啡”时代

19世纪60年代,斯里兰卡咖啡园暴发锈病,阿拉比卡毫无抵抗力几乎全军夭折,因此斯里兰卡弃咖啡改种茶叶,而距离不远的印度与印度尼西亚,则改种对锈病有抵抗力的另一物种罗布斯塔。当时的葡萄牙属地东帝汶有座创立于1917年的咖啡园,在1927年发现园内有一株对锈病有抵抗力的“怪胎”咖啡树,经植物学家鉴定为二倍体的罗布斯塔与四倍体的铁比卡在自然环境下极罕见杂交而出的阿拉比卡新品种,取名为东帝汶杂交种。

这一成功率极低的造物事件,可能路径为:罗布斯塔减数分裂的一倍体配子与阿拉比卡减数分裂的二倍体配子结合,形成三倍体的杂交母株,由于缺少同源染色体无法产生种子而不育,但在偶然情况下产生二倍体配子,天时地利配合下又和另一株阿拉比卡(铁比卡)回交,即三倍体的二倍体配子和铁比卡正常减数分裂的二倍体配子交合,从而造出四倍体且带有罗豆抗锈病基因的阿拉比卡新品种。

跨物种的种间杂交,其成功率极低,但在老天的恩准下发生了,犹如及时雨为20世纪的阿拉比卡注入新基因。东帝汶杂交种有4套染色体,可以跟阿拉比卡杂交,并引入了罗豆的抗病基因和高产能,被誉为咖啡育种的一大革命。这也是15世纪以来,新世界的阿拉比卡基因首度超出铁比卡与波旁的狭窄格局。

东帝汶杂交种首株三倍体母株的克隆苗,于20世纪50年代送到葡萄牙锈病研究中心(Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro,以下简称CIFC)进行研究,并以编码CIFC4106命名。

1957年,CIFC开始对东帝汶杂交种的植株进行长达十多年的选拔,筛出抗锈病强且产量高的3个品系CIFC832/1、CIFC832/2、CIFC1343。这三大“种马”于1970年后释出供各产地品种改良:其中CIFC832/1再与波旁的矮株变种卡杜拉杂交,成为日后的卡蒂姆系统(Catimors);而CIFC832/2则与波旁另一个矮株变种薇拉莎奇(Villa Sarchi)杂交,成为日后的莎奇姆系统(Sarchimors);至于CIFC1343主要用于给哥伦比亚培育卡蒂姆品系。

这些杂交改良品种的特色是枝条短小、节间短、产量高、抗锈病,适合高密度、全日照种植,每公顷可种3,000—6,000株,高出铁比卡与波旁数倍。20世纪70—90年代,东帝汶杂交种与卡杜拉或薇拉莎奇杂交育出的卡蒂姆或莎奇姆大量出笼,诸如Catimor T129、Catimor T8867、Catimor T7963、Sarchimor T5296不胜枚举,咖啡进入“姆时代”,全球咖农纷纷抢种,蔚然成风。

然而,这类“姆咖啡”的产量虽然高于卡杜拉30%,但因为产量过大,需要更多的肥料“补元气”,且植株寿命较短,不到15年就需要更新植株,不像传统品种铁比卡与波旁可产出数十年不衰。更糟的是,带“姆”字眼的改良品种,无一幸免皆带有不讨好的魔鬼尾韵,如草腥味、木质调、苦味重、涩感咬喉,不易卖得好价钱,遭到精品咖啡界和重视质量的咖农唾弃。这是以东帝汶杂交种为亲本的改良品种始料未及的负面发展。

解决之道是将“姆咖啡”再与阿拉比卡多代回交,增香提醇,逐渐洗去魔鬼尾韵,一直到2000年前后,才稍见起色。诸如中美洲的CR95、伦皮拉(Lempira)、玛塞尔萨,巴西的Obatã、卡蒂瓜(Catiguá),哥伦比亚的卡斯提优(Castillo)、Cenicafé1,这些被誉为洗心革面的新生代“姆咖啡”已重新命名,看不到恶名昭彰的“-mor”字眼,风味与抗锈病能力也比老一代卡蒂姆或莎奇姆改善不少,目前已是巴西、哥伦比亚与中美洲的主力品种。

另外,20世纪40年代在印度发现阿拉比卡与赖比瑞卡“不伦恋”的杂交咖啡,取名S288,由于豆粒小、风味不佳,植物学家再以S288与阿拉比卡肯特杂交,第一代命名为S795,抗锈病能力与风味均优,在印度和印度尼西亚很普遍,拉美则很少见。

“豆”红是非多:瑰夏命名之乱

在阿拉比卡大发现年代,佳音频传,继1927年发现东帝汶杂交种之后,1931年“瑰夏”(Geisha)一词首度出现在当时的英国东非属地肯尼亚与坦桑尼亚的咖啡品种选拔文献中。“养在深闺人未识”的瑰夏在大发现时代默默无闻,然而在73年后的2004年,巴拿马翡翠庄园的瑰夏初吐惊世奇香,赢得“最佳巴拿马”(Best of Panama,简称BOP)冠军后,“国色天香”的瑰夏声名大噪,成为各大生豆赛或咖啡师竞赛必备的夺冠利器。“豆”红是非多,全球的咖啡玩家开始质疑Geisha拼错字,多了一个字母“i”,因为谷歌地图只查得到Gesha或Gecha。

有趣的是,Geisha恰好和“艺伎”的英文相同,台湾早在2005年后惯称瑰夏为艺伎咖啡,但近年此译名常遭批评,因为埃塞俄比亚瑰夏的发音与艺伎无关。大陆的咖友对“艺伎”译名极为反感,坚持“瑰夏”最适切。究竟孰是孰非?不妨先从历史来考证到底有没有Geisha或Geisha(Gesha)Mountain这些词,即可水落石出。

在埃塞俄比亚历史上,Geisha(Gesha)这个词具有双重含义,代表埃塞俄比亚西南部的一个特定猎象区域,也代表在这特定区域内的咖啡族群。然而,今日咖啡玩家乃至专业人士不了解历史,将之曲解或窄化为单一的美味咖啡品种或某一个村落名称,以讹传讹,徒增不必要的困扰。

Gesha或Geisha是指埃塞俄比亚卡法森林的邦加(Bonga)西南方向的山林,也就是马吉(Maji)北方50千米处的山林区瑰夏森林(Gesha Forest),今日谷歌地图在马吉以北的山林地标出Gesha。19世纪,斯瓦希里族(Swahili)的象牙商人和猎人在这片高原区猎捕大象,并以邻近基比什河(Kibish River)的马吉作为歇息整补地点(斯瓦希里语的马吉是“水源”的意思)。但近年很多咖友误以为Gesha或Geisha只是一处发现瑰夏咖啡的村落名称,这就大大曲解它在埃塞俄比亚历史上的意义了。

再来谈谈Geisha与Gesha之乱,早在20世纪30年代,英国在东非培育抗锈病咖啡品种的学术文献已统一使用Geisha,但有趣的是1881年3月英国皇家地理学会(Royal Geographical Society)在伦敦出版的《东部赤道非洲地图》(

A Map of Eastern Equatorial Africa

),以及1893年在英国爱丁堡出版的《上努比亚与阿比西尼亚地图》(

Upper Nubia and Abyssinia

)

却在邦加的附近标出了瑰夏山(Gesha Mountain)的位置,这两部英国人编的古地图皆采用没有“i”的Gesha,但不知何故1930年以后的学术文献犯了美丽错误,多打了“i”字母,将单元音e变成双元音ei,一个无心之过,酿成今日的Geisha vs Gesha乱局。

却在邦加的附近标出了瑰夏山(Gesha Mountain)的位置,这两部英国人编的古地图皆采用没有“i”的Gesha,但不知何故1930年以后的学术文献犯了美丽错误,多打了“i”字母,将单元音e变成双元音ei,一个无心之过,酿成今日的Geisha vs Gesha乱局。

我不认为这是什么天大错误,因为埃塞俄比亚至少有70种语言,南腔北调的拼音之乱不足为奇,以卡法森林为例,就有Kafa、Kaffa、Kefa、Keffa、Kaficho、Kefficho等多种拼法,而瑰夏山在埃塞俄比亚的拼音包括Geiscia、Geisha、Gesha、Gēsha、Ghiscia、Ghescia等,要统一拼音或译名,在这个语音复杂的国度比登天还难,不必为了一个“i”争得面红耳赤伤和气。

埃塞俄比亚确实有座瑰夏山,不仅上述两部古地图均标出位置,目前任职CIRAD、曾于2004—2006年在埃塞俄比亚吉马农业研究中心(Jimma Agricultural Research Centre,简称JARC)工作的法国植物学家让·皮埃尔·拉布伊斯(Jean Pierre Labouisse)花了多年研究心血,也将巴拿马瑰夏(Geisha in Panama)溯源到埃塞俄比亚的瑰夏山。此山就位于马吉北方50—60千米,海拔1,830米的山林中,经纬度为北纬6°38',东经35°30',也就是位于昔日卡法省的马吉区,但今日改制后,可能横跨卡法区与本奇马吉区(Bench Maji Zone)。埃塞俄比亚不只语系、发音复杂,行政区也变来变去,为研究埃塞俄比亚咖啡增加了很多困难。

更有趣的是,埃塞俄比亚现行的行政区划地图中竟然有一个瑰夏县(Gesha Woreda),隶属南方各族州(Southern Nations, Nationalities, and People’s Region,简称SNNPR)的卡法区(Keffa Zone);而这个瑰夏县就在瑰夏山附近,也在瑰夏的历史范围内。今日埃塞俄比亚官方文件皆用Gesha,如果Gesha Woreda再译为艺伎县就很离谱,相信埃塞俄比亚人民也不会同意。

根据拉布伊斯的研究,英国文献误植Geisha,可能与埃塞俄比亚西南部共有3个发音近似的村落有关,一个是位于卡法区的Gesha,另一个是位于本奇马吉区的Gesha,第三个是位于伊鲁巴柏区(Illubabor)的Gecha。埃塞俄比亚官方的Gesha都是单元音而非双元音,孰是孰非应该很清楚了。

在此不得不坦承台湾惯称的“艺伎”确实不妥,因为英国人编的19世纪古地图是用Gesha Mountain而非Geisha Mountain,如果译为“艺伎山”会很奇怪,而且此词在埃塞俄比亚诸多语言中也无“艺伎”之意,建议改用“瑰夏山”或“给夏山”,音译字总比有语意的字眼更安全。

瑰夏前传:踏出错误第一步

接下来我们追一追谁是笔误Geisha的始作俑者。早在1840—1860年,已有欧洲人从埃塞俄比亚北部采回咖啡果样本,但没人敢进入西南部凶险的卡法森林,直到1897年排外的卡法王国被埃塞俄比亚皇帝孟尼利克二世征服后,欧洲人开始涌入森林区探秘;20世纪初,法德英已有植物学家进入卡法森林采集奇花异草的样本,但并未带回咖啡豆或咖啡叶样本,因此他们的口述:“卡法森林随处可见野生咖啡!”其实仍无证据。

1922年,咖啡史学家威廉·尤克斯(William Ukers,1873—1945) [1] 的经典巨作《咖啡大观》( All About Coffee )写道:

据说阿比西尼亚的西南部有一大片人迹罕至的森林,熟透的咖啡果落满地,原住民俯拾可得。林间的咖啡树多到数不清,不费吹灰之力即可拾得无尽的供给!

迟至1929年后,欧洲人才踏入卡法森林和瑰夏山采集咖啡种子。英国为取缔盗猎大象和买卖黑奴,在马吉设立领事馆,理查德·惠利(Richard Whalley)上校出任领事,而瑰夏地区恰好是惠利上校的管辖区,从此开启瑰夏咖啡的前传。

当时英国已在其属地肯尼亚种咖啡,1929年起,英国位于埃塞俄比亚哈拉尔、马吉的领事馆开始采集当地咖啡种子。1931年,马吉领事馆寄出首批瑰夏种子给肯尼亚的英国种植场,以进一步选拔抗锈病品种,但究竟是谁采的种子已不可考,有可能是从马吉的市场购买的栽培品种。几年后,肯尼亚种植场的咖啡育种工作初具成效,惠利上校又接获肯尼亚的英国农业部部长指令,对方要他再采集10磅的野生咖啡种子。

1936年2月,惠利上校完成任务,并写信给亚的斯亚贝巴的英国公使:“我原先以为本地区最棒的咖啡Geisha是栽培品种,但万万没想到它竟然是野生咖啡,就长在古老雨林的树荫下。但我们跋涉入林时已接近咖啡的尾季,在林区采集3天只采收到2—3磅咖啡种子,离10磅目标还有段差距,于是找来当地的提莎纳族(Tishana),给他们些礼物和钱,两天后族人为我采得更多咖啡果,才得以完成任务。”

惠利上校在信中已用Geisha字眼,而不是古地图上的Gesha,此后所有的育种文献均沿用此词,他应该是美丽错误的始作俑者。埃塞俄比亚咖啡农都知道瑰夏山出好咖啡,但惠利上校并不是农艺专业人士,竟然将瑰夏山采集的咖啡种子全部置入一袋,并标上“Geisha”,寄回肯尼亚的英国大使馆。最要命的是他并未对种子分门别类,采自不同株的种子理应分开入袋,并注明咖啡树的性状与采集地点,以免弄混品种;埃塞俄比亚咖啡品种浩繁,惠利上校将种子悉数混在一起,里面可能包括数个甚至数十个品种,却全部标上“Geisha”。而肯尼亚种植场又对这些“Geisha”进行育苗、选拔,甚至杂交,因此瑰夏从一开始即踏出错误一步,已非单一品种了。70多年后瑰夏声名大噪,再回头追溯它的血缘,已千头万绪难梳理。

巴拿马瑰夏源自VC496

1931年与1936年,肯尼亚的英国农业单位收到惠利上校等人寄来的瑰夏种子,先种在埃尔贡山东侧的基塔莱(Kitale)农业中心,进一步选拔出Geisha1、Geisha9、Geisha10、Geisha11、Geisha12等品系,并分赠种子给坦桑尼亚位于乞力马扎罗山的莱安穆古研究站(Lyamungu Research Station)进一步选拔与杂交。第二次世界大战爆发后英国在东非的咖啡育种工作几乎停摆,直到战后才恢复。瑰夏对某些锈病有抵抗力,但产果量、豆形与风味不佳,有必要与其他品种杂交,育出更佳的品种。英国保存至今详载当年育种情况的文献《东非栽种、输入与选拔的咖啡品种清单》(Inventory of the Coffee Varieties and Selections Imported:Into and Growing within East-Africa)里,有位驻肯尼亚的英国植物学家T. W. D.布洛尔(T. W. D. Blore)写道:

约莫1931年,从埃塞俄比亚西南部输入首批种子,该地区年降雨量1,270—1,778毫米,海拔1,524—1,966米。瑰夏的主侧枝长而下垂,分枝很多,叶片小而窄,顶叶铜褐色。

在该文献中,另一位植物学家F.米勒(F. Millor)发表了至关重要的评语:

瑰夏不是高产量品种,豆子(长且薄)也不是理想的形态,咖啡的风味不佳,但对锈病有抵抗力,可用来杂交改良品种。

这两段评语很重要,尤其是“顶叶铜褐色”“咖啡的风味不佳”,这两句描述对照2004年后红透半边天的巴拿马瑰夏特征“绿顶尖身、橘香蜜味花韵浓”,判若两个不同品种,耐人玩味!

坦桑尼亚的莱安穆古研究站从培育的瑰夏植株中,选拔出VC496至VC500共5个瑰夏品系(其中以编号VC496的抗锈病表现最佳,成为该中心的首席“种马”)并分赠其他品系给乌干达、马拉维、印度、印度尼西亚和葡萄牙锈病研究中心。马拉维又从一棵不同于VC496的瑰夏母株中,选拔出对枯萎镰刀菌以及炭疽病有抵抗力的瑰夏,取名为瑰夏56(亦称马拉维瑰夏),恰好用来防治马拉维当时最严重的枯萎病,但此品种对锈病几无抵抗力。

1953年,哥斯达黎加知名的热带农业研究与高等教育中心(CATIE)收到莱安穆古研究站寄来的VC496,供中美洲培育抗锈病品种。然而CATIE又将VC496重新编码为瑰夏T2722,这就是半世纪以后巴拿马绿顶瑰夏打遍天下无敌手的美味品系的最后编号。

接下来几年,CATIE陆续收到刚果、坦桑尼亚、波多黎各、葡萄牙、巴西和哥伦比亚寄来的不同品系瑰夏,成为拉丁美洲最大的瑰夏种质中心。1963年任职巴拿马农业部的唐·帕基·弗朗西斯科·塞拉钦(Don Pachi Francisco Serracin)从CATIE引进瑰夏T2722,并分赠给巴拿马波奎特(Boquete)咖啡产区的咖农,但因产量只有波旁变种卡杜拉的1/3—2/3,甚至只有20世纪70年代盛行的“姆咖啡”的一半,而且瑰夏T2722枝条遇强风易折断,遭到咖农弃种,被打入冷宫韬光养晦,直到2004年瑰夏夺得“最佳巴拿马”桂冠,才咸鱼大翻身打遍天下无敌手,成为历来战功与身价最高的咖啡。

早在半个世纪前,已有专家认为瑰夏性状多变,还不够格成为一个品种。1965年,英国植物学家布洛尔在《肯尼亚的阿拉比卡选拔与基因改良》(Arabica Coffee Selection and Genetic Improvement in Kenya)文献中写道:

瑰夏是一个遗传实体而不是一个品种;有很多性状不同的咖啡树都叫瑰夏,它们的唯一共同点是源自埃塞俄比亚的瑰夏山。

凡事先求有再求好,当年惠利上校外行人干内行事的无心之过,还好并未持续下去,否则埃塞俄比亚是阿拉比卡原乡的事实,恐无真相大白之日。深入野生咖啡林采集咖啡种子的专业工作很快转由植物学家接手。

咖啡原乡大探险

尽管20世纪50年代有愈来愈多的报告指出埃塞俄比亚才是阿拉比卡真正的原产地,然而,“‘快乐的阿拉伯(也门)’是阿拉比卡原生地”这一说法早已深植人心,甚至许多研究员也深信不疑。1954—1956年,法国裔的海地植物学家皮埃尔·西尔万(Pierre Sylvain)在联合国粮食及农业组织(FAO)的资助下,前往埃塞俄比亚和也门研究咖啡生态并采集咖啡样本和种子。面对着疾病和猛兽的威胁,采集了数百个咖啡种子的西尔万对埃塞俄比亚野生咖啡果实、叶片、种子的形状、颜色、大小,以及树体高矮等丰富性状惊叹不已,埃塞俄比亚西南山林的野生咖啡多样性远远超越铁比卡与波旁的格局。

他在1958年出版的《埃塞俄比亚咖啡——它对世界咖啡问题的重要性》( Ethiopian Coffee——Its Significance to World Coffee Problems )中写道:

最近的研究似乎证实,埃塞俄比亚绝对应该被视为阿拉比卡咖啡的故乡。良好的自然条件使该国成为非洲这类咖啡的主要出口国,并可能成为世界重要产地之一。“野生”咖啡彼此之间有如此巨大的遗传变异,是目前改良阿拉比卡的最佳种质来源。我们已发现一些野生咖啡树对锈病真菌具有抗性或免疫力。

当时的西尔万虽无法提出埃塞俄比亚是阿拉比卡原乡的科学证据,但他反过来细数了也门绝非阿拉比卡原产地的原因:

也门的年降雨量不足以支撑阿拉比卡以及咖啡森林的生态环境;野生咖啡需要森林的庇护与遮阴,但也门却不见森林,甚至历史上亦不曾有森林存在的记录;也门的土质也不对,这里的咖啡形态远不如埃塞俄比亚丰盛多元;也门至今仍无野生咖啡存在的可信证据。

西尔万的论述对咖啡产业产生了重大影响,科学界开始接受埃塞俄比亚是阿拉比卡原乡的看法。1961年,美国植物病理学家弗雷德里克·迈尔(Frederick Meyer)奉美国国际开发署(USAID)之命前往埃塞俄比亚,花了4个月时间在西南部的卡法和伊鲁巴柏采集野生咖啡种子和样本。20世纪60年代,欧美咖啡消费量大增,咖啡生豆一跃成为世界最重要的农作物,当时咖啡豆的交易量甚至高于大豆和小麦,但产官学界却对咖啡不甚了解,连原产地在哪儿都争论不休。

1960年,FAO首次举办“咖啡生产与保护会议”(Conference on Coffee Production and Protection),巴西咖啡遗传学家卡洛斯·阿纳尔多·克鲁格(Carlos Arnaldo Krug)提议成立一个国际机制探索阿拉比卡原乡埃塞俄比亚的野生咖啡,并进行全球范围的咖啡种质采集行动,增进科学界对咖啡的了解以造福全球咖啡产业。FAO通过此提议,并指派迈尔为领队。在埃塞俄比亚政府的同意协助下,1964年11月起,他率领英国、美国、法国、葡萄牙、巴西和埃塞俄比亚的植物学家、昆虫学家、育种专家、基因学家,花了92天探索并采集卡法与伊鲁巴柏约40个不同地点的咖啡种质,包括野生咖啡林、半森林咖啡园、田园咖啡园和种植场,共采集621份咖啡种质。1964—1965年,FAO采集的埃塞俄比亚西南部野生咖啡种质皆以E-xxx的编码区别之,譬如E-300、E-089等。这是近代规模最大、影响最深远的野生咖啡探索行动。

另外,1966年,法国的海外科学技术研究办公室(ORSTOM,今为Institut de Recherche pour le Développement,简称IRD,发展研究所)也组织了一个专家小组,深入埃塞俄比亚西南部调研,共采集70份野生咖啡种质,并以ET-xx编码命名,譬如ET-1、ET-47等。FAO与ORSTOM将所采集的珍贵野生咖啡种质以及无性繁殖复制的克隆苗分赠埃塞俄比亚、喀麦隆、肯尼亚、坦桑尼亚、科特迪瓦、马达加斯加、哥斯达黎加、巴西、哥伦比亚、印度和印度尼西亚等11个咖啡产地的研究机构 [2] 进行境外保育,影响了往后数十年,甚至到21世纪的今日,对各产地改良咖啡品种仍有重大贡献。

然而,1967年埃塞俄比亚的JARC成立后,改行“肥水不流外人田”政策。1970年以后,埃塞俄比亚为了保护本国咖啡农权益,不再准许其他国家的研究员入境采集种质,并严禁携带或盗取咖啡种子出境。JARC仿效FAO与ORSTOM的做法,培养自己的专业人员深入大裂谷东西两侧的产地或野生咖啡林,采集抗锈病、抗炭疽病品种,知名的74110、74158、74112等数十个抗病品种都是20世纪70年代由JARC发现的,经选拔择其优,释出给埃塞俄比亚咖啡农种植,但这些优异种质一直留在埃塞俄比亚不准输出,咖啡产地的竞争关系不难理解。

咖啡物种的探索没有终点

世人对咖啡物种的认知迟至20世纪60年代以后,植物学家上山入林采集种质,才有显著进展。根据《茜草科咖啡属注释分类目录》[An Annotated Taxonomic Conspectus of the Genus Coffea (Rubiaceae)],1830年代以前学界发现并定出学名的咖啡物种只有6个,包括阿拉比卡(1753)、茅利提安娜( Coffea mauritiana ,1785)、桑盖巴利亚( Coffea zanguebariae ,1790)、蕾丝摩莎(1790)、马可卡帕( Coffea macrocarpa ,1834)、史坦诺菲雅(1834)。玩家耳熟能详的赖比瑞卡与罗布斯塔,分别迟至1876年与1897年才定出学名。

直到1901年,定出学名的咖啡也不过才36种,1929年定出学名的咖啡有50种,但2005年剧增到103种,2021年学界确定的咖啡物种有130种,其中有些是无咖啡因的特异物种。全球究竟有多少咖啡物种?没人知道。每隔几年就会有新发现。这要归功于20世纪60年代后植物学家不遗余力的探索,这些种质目前仍在研究分析中。

譬如1983年在喀麦隆采集到的种质,直到2008年才被证实是无咖啡因的二倍体新物种,学名为查理耶瑞安纳( Coffea charrieriana ),可用来培育天然的低咖啡因物种。另外,20世纪80年代在喀麦隆和刚果采集到的物种,2009年植物学家证实是咖啡属罕见的自交亲合的二倍体咖啡,学名安东奈伊,它和二倍体的尤金诺伊狄丝,以及四倍体的阿拉比卡是近亲,相关育种与研究仍在进行中。

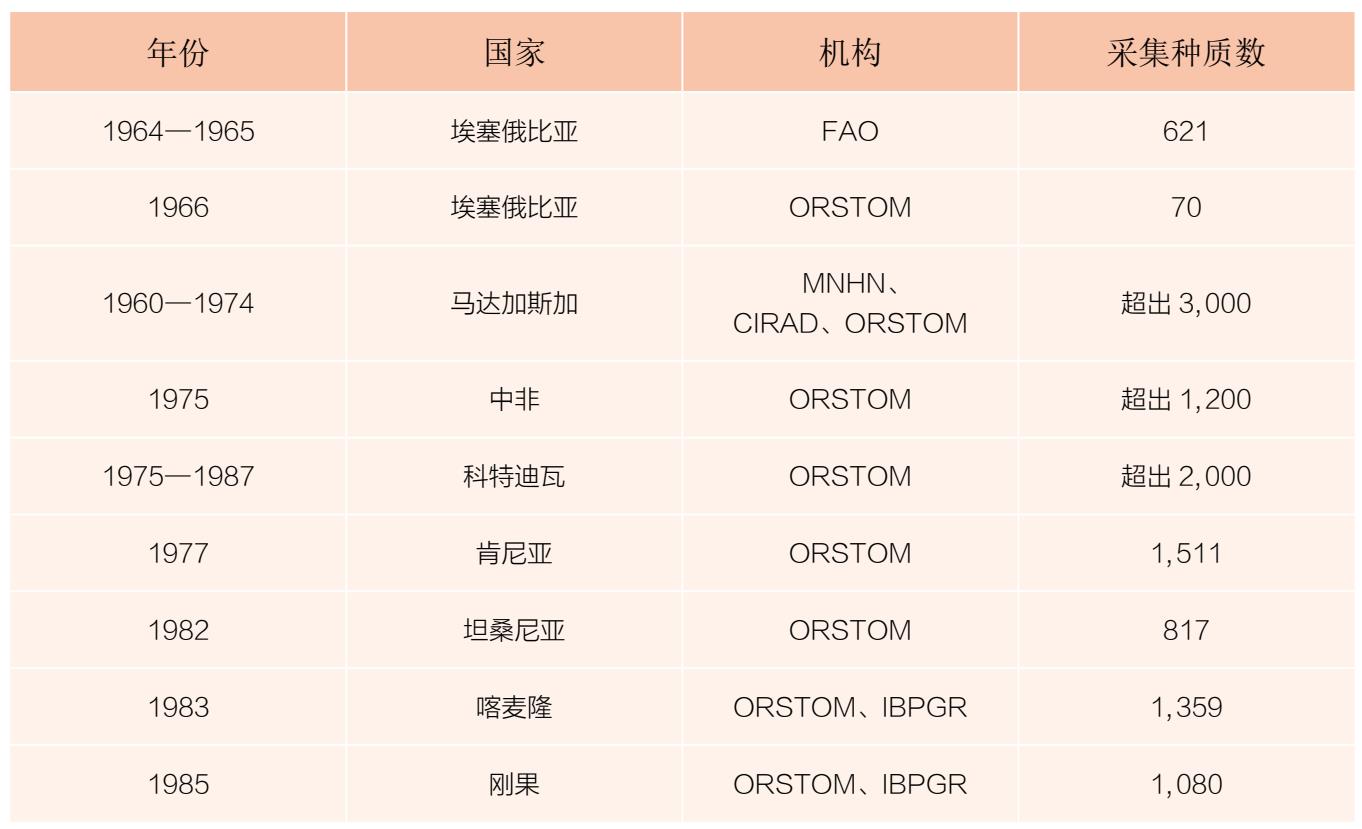

表2-1是1960—1989年专家赴埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、马达加斯加、中非、刚果、喀麦隆、科特迪瓦、几内亚、也门采集咖啡种的收获。

表2-1 阿拉比卡第二波浪潮主要种质采集行动收获表

注:法国国家自然历史博物馆(MNHN),国际植物遗传资源委员会(IBPGR)。

(*数据来源:Coffee Genetic Resources)

近年气候变化加剧、非洲产地滥伐森林已危及野生咖啡族群生机,因此采集野生咖啡种质,以及境内与境外保育工作尤显重要。巴西与埃塞俄比亚专家联合执笔,于2020年发表的《阿拉比卡遗传多样性》(Genetic Diversity of Coffeaarabica )指出,目前全球各大研究机构收集的咖啡种质以阿拉比卡最多,多达11,415份,其次依序为罗布斯塔625份,赖比瑞卡94份,尤金诺伊狄丝81份,另有其他上百个咖啡物种共7,756份。这前四大咖啡物种在2012年以后阿拉比卡第四波浪潮的大改造工程中扮演重要角色。阿拉比卡只有提高基因多样性,体质强化了,才有本钱面对极端气候的挑战。

然而,在阿拉比卡迈入第四波浪潮之前,还有一段为期9年、虽短暂却极重要的第三波阿拉比卡浪潮,巧妙衔接第二与第四波浪潮。

阿拉比卡第二波浪潮始于1927年东帝汶杂交种的发现,止于2004年巴拿马瑰夏初吐惊世奇香,在这长达70多年的第二波岁月里,阿拉比卡产业独尊高产量与高抗病的品种,尤其是20世纪70年代后,以带有罗豆抗病基因的东帝汶杂交种为“种马”,再与阿拉比卡交染的卡蒂姆和莎奇姆抗病高产品种大量出笼,咖啡产业进入重量不重质的“姆时代”。有趣的是,“姆时代”适逢咖啡时尚最不重视质量的第一波速溶咖啡时代(20世纪40—60年代)与第二波重度烘焙时代(20世纪60—90年代),草腥味、木质调、涩口的“姆咖啡”,宜以深焙去除碍口的恶味。此时期不论铁比卡、波旁还是“姆咖啡”,一律烘到二爆甚至二爆尾,豆表油滋滋才出炉,甘苦浑厚的巧克力韵蔚然成风,酸口的浅焙咖啡几无市场。

“姆咖啡”退烧,酸甜花果韵引领新美学

虽然瑰夏早在1931—1936年已被发现,但生不逢时,在速溶与重焙大行其道的“乱世”,难吐芬芳。直到20世纪90年代至千禧年前后,美国一群小资咖啡馆为了抗衡星巴克,转攻强敌星巴克不擅长的浅中焙、拉花、杯测、手冲、虹吸等滤泡式咖啡,以区隔市场。果然歪打正着,酸香水果调的咖啡一炮而红,引领第三波浅中焙咖啡时尚。

巴拿马瑰夏的千香万味就在浅中焙盛行的第三波得以发抒。因此第三波咖啡时尚恰好与阿拉比卡第三波浪潮重叠,双双迈入水果炸弹的第三波。特色是花韵、橘香、柠檬、水蜜桃、菠萝、苹果、荔枝、杧果、百香果等缤纷水果的酸甜震,取代第二波甘苦、烟熏、坚果、低酸的巧克力调,成为鉴赏精品咖啡的新美学。

就第三波咖啡时尚而言,是浅焙取代第二波的重焙;但就第三波阿拉比卡浪潮来说,是酸甜花果韵的“水果炸弹”品种,取代第二波“魔鬼尾韵”的“姆咖啡”!

在阿拉比卡第一波与第二波浪潮期间,咖啡品种的风味辨识度极低,喝不出铁比卡与波旁系统的差异;直到2004年巴拿马瑰夏初吐奇香,世人首次喝到不像咖啡却似水果茶的咖啡,即使门外汉也能轻易辨识出水果炸弹瑰夏与铁比卡、波旁或“姆咖啡”的云泥之别。

巴拿马瑰夏是数百年来第一个让咖啡族清晰体验到水果炸弹在口腔开花喷香的奇异品种,身价屡创新高,从2004年BOP夺冠的翡翠庄园瑰夏每磅生豆的21美元(当年第2名的非瑰夏品种每磅2.53美元),飙升到2020年BOP冠军索菲亚庄园(Finca Sophia)瑰夏的每磅1,300.5美元,16年来升幅超过60倍,再贵也有人买。牙买加的铁比卡蓝山人气顿失,若和巴拿马瑰夏相比,蓝山犹如失势的“跛脚鸭”。

为何瑰夏大器晚成?

瑰夏是咖啡史上最具传奇色彩的基因族群,埃塞俄比亚西南部卡法森林的邦加至马吉以北50千米处的野生咖啡,都有可能被称为埃塞俄比亚瑰夏族群,它绝非单一品种。20世纪30年代因身怀抗锈病基因,在埃塞俄比亚瑰夏山被发掘,并移植到当时的英国属地肯尼亚和坦桑尼亚进一步选拔与杂交的瑰夏,只是瑰夏族群之中的一部分而已。当时文献指出瑰夏的饮品风味不佳、产量低未获咖农青睐,那为何沉潜70多年后,竟一跃成为全球公认最美味、身价最高的咖啡?我认为至少有以下三大主要原因:

(一)基因不尽相同: 20世纪30年代发现的瑰夏,其基因与2004年声名大噪的巴拿马瑰夏已不尽相同。从文献中可知,20世纪30年代采集的瑰夏种子经过肯尼亚、坦桑尼亚育种中心的“改造”,1953年漂洋过海到哥斯达黎加的CATIE,1963年引入巴拿马,又过了40年才一吐惊世奇香,在这漫长的70多年里,瑰夏族群之间或与其他非瑰夏品种发生基因交流的概率远高于守身如玉的可能。

有趣的是,近年中国台湾从巴拿马引进的瑰夏,性状不一,品种纯度频遭质疑,于是寄瑰夏检体到WCR鉴定品种,至少鉴定出以下7个不同品系:

(1)埃塞俄比亚地方种;

(2)非常近似瑰夏T2722(但不完全吻合);

(3)瑰夏与波旁杂交(高株);

(4)瑰夏与中美洲品种杂交(矮株);

(5)马拉维瑰夏(瑰夏56);

(6)非瑰夏;

(7)东非KP与SL系列老品种杂交。

目前杯测结果,以绿顶高株长节间的性状——诸如(1)、(2)、(3)——风味较佳,喝得出瑰夏韵,其余风味不佳,最差的是矮株瑰夏。

为何台湾的瑰夏种植场除了有近似巴拿马美味的瑰夏T2722,还有埃塞俄比亚地方种,更充斥多种杂交瑰夏,甚至东非老品种都藏身其中?经与熟悉基因领域的专家讨论,有以下几个原因:

(1)种子来源已混入其他品种;

(2)台湾的瑰夏种植场未做好品种区隔;

(3)瑰夏是未纯化的埃塞俄比亚地方种,有可能发生“返祖”(Regression)的自然分化现象。

(二)伯乐识千里马: 出自瑰夏山的野生咖啡,尽管在遗传、性状与风味上不尽相同,但历史上皆称Geisha。在发现瑰夏70年后,巴拿马翡翠庄园的少庄主丹尼尔·彼得森(Daniel Peterson)成为首位辨识出美味瑰夏的“伯乐”。

1996年,翡翠庄园听说附近的哈拉米约(Jaramillo)有座庄园的咖啡带有淡淡的橘韵,于是买下它并入翡翠庄园。丹尼尔很喜欢哈拉米约咖啡迷人的柑橘柠檬味,这与中美洲咖啡大不相同。但园内有许多咖啡品种,究竟是哪个品种如此迷人?他便杯测各区域不同性状的咖啡,结果发现种在1,500—1,800米最高海拔充当防风树、瘦高叶稀长节间,且产果稀少的不知名咖啡树是橘香蜜味与花韵的来源。有趣的是1,400米以下的低海拔区也有此品种,但风味平淡无奇、苦味重。丹尼尔因而发现此品种必须种在1,400米以上的秘密。但他不知道富有酸香花果韵的咖啡在市场上有无竞争力,于是报名参加2004年BOP大赛,结果出乎意料地惊艳了全球精品咖啡界。

当时无人知晓这是什么品种,彼得森家族多方查访专家与调阅档案,才揭露这就是1963年唐·帕基从CATIE引进的抗锈病品种瑰夏T2722,由于每个开花芽结相距7厘米以上,属于长节间的低产品种,被前任庄主贬到防风林为其他短节间的高产品种挡强风。

“世有伯乐,然后有千里马”,试想如果没有丹尼尔知香辨味和锲而不舍的探索精神,瑰夏恐怕还“养在深山无人识”,全球精品咖啡将无今日风华。

(三)瓜熟蒂落,“时尚”造英雄: 哥斯达黎加的CATIE是中美洲最大的咖啡种质研究中心,为何1953年引进瑰夏之一的VC496之后,该中心那么多专家竟然无人辨识出这是个美味品种?我常思考此问题,后来查了一下CATIE位于图里亚尔瓦(Turrialba)的种植场海拔只有600米左右,这么低的海拔是无法孕育出迷人的瑰夏韵的,难怪久遭CATIE忽视。移入图里亚尔瓦保育的咖啡均冠上该地第一个字母T再加上编码,这就是瑰夏T2722的由来。

另外,如果今日咖啡时尚仍滞留在第二波重焙低酸浑厚的甘苦韵,瑰夏恐无出头日。巧合的是,千禧年后掀起酸香花果韵的第三波浅中焙革命,崇尚咖啡的酸甜水果调,橘香蜜味花韵浓的巴拿马瑰夏顺势而起,成为第三波咖啡美学的标杆。瑰夏从20世纪30年代的风味不佳、50年代移至CATIE保育,到60年代被弃置充当防风林,迟至2004年才被追捧上天。它的传奇故事告诉我们:人间美事,需时酝酿,机遇未到,强求不得。

瑰夏爆红效应:点燃品种履历革命

瑰夏T2722史诗级爆红,对精品咖啡的影响既深且广。记得瑰夏成名之前的20世纪80—90年代,即使是高档精品咖啡,其履历顶多只交代产地与庄园名称,譬如当时最红的牙买加蓝山、夏威夷柯纳或肯尼亚主力品种,包装袋上能标明产地和庄园名称就不错了,遑论冷门的品种名。当时很多老咖啡人还不知道蓝山和柯纳是铁比卡品种,也不知肯尼亚主力品种为SL28和SL34。因为当时精品界不认为品种与风味会有关联,只要不是“姆咖啡”或罗豆,所有的阿拉比卡喝起来都一样,尤其是在重焙的年代,更难彰显咖啡品种细腻的地域之味。

直到2004年瑰夏T2722风靡全球后,精品界才开始重视品种与风味的关系以及营销的加分价值,从而掀起精品咖啡履历革命,包装袋上除了写明品种、产地、庄园名称、海拔、烘焙程度,甚至连烘焙师的名字也出现,大幅提升鉴赏的乐趣。短短几年内,玩家对瑰夏、卡杜阿伊(Catuaí)、卡杜卡伊(Catucaí)、卡杜拉、帕卡马拉(Pacamara)、黄波旁(Yellow Bourbon)、SL28、SL34、Chiroso等品种如数家珍,品种成了玩家必修的学分。

甚至连品种浩繁的埃塞俄比亚,近年也不再以“古优品种”的笼统字眼一笔带过,而是以更精确的品种名称74110、74158、754、库鲁美(Kurume)、乌许乌许(Wush Wush)等彰显品种的价值。

结合精品豆竞赛与在线标售活动的CoE,自1999年创立至今,在业界享有崇高声誉,但这么大规模的赛事,却没有一个基因鉴定机构为赛豆品种“验明正身”,这二十余年来出过不少纰漏。最近的一次发生在2019年秘鲁CoE冠军豆的品种栏,最初标示为马歇尔(Marshell),但世上压根儿没有此一品种,庄主只好加注“波旁变种”,引起议论。事后主办单位为了彰显公信力,寄样本给基因检测机构验明正身,结果竟然是“姆咖啡”CR95,让大家跌破眼镜。

经多次品种争议后,2021年2月CoE宣布与两家国际知名的农作物基因鉴定公司奥利坦(Oritain)与RD2 Vision签约,为每年打入决赛的庄园咖啡鉴定血缘与品种族谱,保障买家权益。品种魅力已成为阿拉比卡第三波浪潮必要的营销元素,也为玩家增添不少品啜乐趣。这一切要归功于瑰夏史诗级的爆红效应。

视咖啡如水果、酸甜花果韵渐层愈清晰愈是好咖啡,这样的第三波咖啡美学持续影响近年间的咖啡时尚。然而,迈入千禧年,产官学界更重视全球变暖对咖啡产业的影响,2010年以来,气候变化将威胁阿拉比卡命脉的研究报告愈来愈多。2012年非营利的世界咖啡研究组织应运而生,以“培育、种植、保护并增加新锐品种供应量,改善咖啡农生计”为宗旨,已协同CIRAD、CATIE、哥斯达黎加咖啡工业公司(Instituto del Café de Costa Rica,简称ICAFE)、GENICAFÉ、洪都拉斯咖啡协会(IHCAFÉ)、萨尔瓦多咖啡推广基金会(PROCAFE)、危地马拉全国咖啡协会(ANACAFÉ)等知名咖啡研究机构和咖啡产地,联手改造阿拉比卡体质以因应气候变化的挑战。2012年以后,咖啡育种的难度与格局更大,除了要善用F1的优势,还要以二倍体种间杂交造出新世代的四倍体咖啡物种,即对气候变化更有耐受度且兼具第二波高产量高抗病与第三波水果炸弹的新品种,以降低极端气候的威胁。

改造“孤儿”作物,化解双重危机

国际咖啡组织2017年气候变化的研究指出,如果全球变暖持续下去,到2050年,中美洲适合种咖啡的地区将减少48%,巴西将锐减60%,东南亚将剧减70%,势必重创全球咖啡市场。另外,WCR的研究更指出,随着世界人口增长与咖啡年均消费量2%的增幅,到了2050年全球咖啡产量必须再增加一倍才足够供应世界所需。换言之,21世纪结束前,咖啡产业将面临产地减少一半而产量必须比现在至少再增一倍的双重危机!

早在十多年前,蒂莫西·席林博士已预见气候变化将危及咖啡产业,在他的奔走疾呼下,2012年创立了整合全球咖啡育种工作的划时代机构WCR,他担任执行长,未雨绸缪为咖啡产业培育抗逆境、高产量、抗病力强与风味好的更有竞争力的阿拉比卡。“咖啡是孤儿作物,在穷困国家种植却在富有国家消费。穷国没有资源培育更强的新品种,而富国也没必要研究咖啡。目前全世界只有40位咖啡育种专家,相较于玉米、小麦和稻米有上万名育种学家,人数少得可怜。长此以往,咖啡产业将熬不过气候变化的威胁。”席林这番话惊醒各大咖啡产地。玉米、大豆等作物是由富裕的美国进行企业化生产的,早年即投入庞大资源培育耐旱、抗病、高产量的超级品种,今日更有能力因应极端气候的挑战;然而,全球有80%以上的咖啡生产者是经济弱势的小农,买不起昂贵新品种,为他们开发品种并无立即的市场回馈,咖啡向来是育种科技的冷门作物,进度严重落后。

更糟的是各自为政的旧思维。历史上,咖啡产地为了自己的竞争力,对于基因与新品种的研究无不讳莫如深,关起门来搞。然而,阿拉比卡进化时间很短,基因多样性极低。巴西咖啡产量占全球40%,但咖啡基因专家估计巴西的栽培品种中有高达97.55%源自铁比卡或波旁系统。

纽约的自然资源遗传学公司(Nature Source Genetics)与WCR合作,对CATIE保育的种质、1964—1965年FAO从埃塞俄比亚卡法森林采集的600多份野生咖啡种质,以及ORSTOM采集的也门种质和各产地的栽培品种等781份阿拉比卡种质进行了基因多样性分析,2014年发表的报告指出,阿拉比卡的遗传相似率高达98.8%,相较于大豆、玉米、小麦等农作物的70%—80%,阿拉比卡的基因多样性远低于科学家的预料。换言之,一般农作物有高达20%—30%的遗传多样性,而阿拉比卡只有1.2%,其中95%集中在埃塞俄比亚的野生咖啡。因此,野生咖啡是未来改造阿拉比卡体质的重要资源。WCR从上述20世纪60年代采集的野生阿拉比卡种质中筛选出100份基因多样性最高的优势种质,作为21世纪打造新品种的核心种质库。

21世纪面临更严峻的全球变暖与病虫害挑战,独善其身的旧模式已行不通,唯有携手合作、资源共享,才可能事半功倍。在国际各大农业研究机构、咖啡贸易商与各产地的赞助下,2012年催生了WCR。目前WCR已结合CIRAD等67个研究机构、27国、咖啡贸易巨擘伊卡姆农工商有限公司(ECOM Agroindustrial Corp. Ltd.,简称ECOM),以及星巴克、唐恩都乐(Dunkin’Donuts)、UCC、Key Coffee、皮爷咖啡、Keurig Green Mountain、拉瓦萨、意利咖啡、Smucker’s等国际咖啡企业的力量,为21世纪培育更能适应逆境的美味、高产、抗病的新品种。

WCR掀起阿拉比卡第四波进化热潮

虽然埃塞俄比亚至今仍不肯开放境内的野生咖啡资源供欧美研究机构使用,但WCR整合各机构善用20世纪60年代FAO与ORSTOM在埃塞俄比亚采集的种质来培育优势品种,已初见成效。

在全球精品咖啡市场年营收高达800多亿美元的今日,为咖农开发买得起的超强品种,时机已成熟。因此,我界定2012年WCR的诞生为阿拉比卡第四波浪潮之始。WCR的格局、挑战与贡献,未来将远远超过国际精品咖啡协会、咖啡质量学会等推广咖啡教育并制定评鉴标准的机构。

协助咖啡产业抵御气候变化,必须从源头也就是从咖啡树的优化做起,唯有咖农都种下强健、高产、美味、更能适应逆境的咖啡树,生计获得保障,才可能带动整个产业链的繁荣。阿拉比卡先天上多样性不足,已无力面对极端气候的威胁,需借助人类科技力量强化体质。

“重造阿拉比卡”(Recreating Arabica Coffee)是席林博士2012年以来大力推动的育种计划,我归纳出三大主轴:(1)打造F1战队,(2)扩大二倍体杂交造出新世代阿拉比卡,(3)培育21世纪新锐阿拉布斯塔(Arabusta)。依序详述如下。

中南美洲和亚洲的阿拉比卡多半是铁比卡或波旁近亲繁殖的后代,数百年来陷入基因瓶颈困境。在植物的育种中,同一物种内两个亲本的遗传距离愈远,其子嗣会愈有活力,表现为产量、抗病力、对高温低温与干旱的调适能力,甚至风味都明显优于两个亲本,这就是杂交优势。但最大缺点是杂交优势仅限于F1,如以F1的种子繁衍F2,基因重组后将现出亲本显性与隐性的不同性状;换言之,F2会出现“杂牌军”,包括高株、矮株、绿顶、褐顶、长节间、短节间、低产、体弱、调适力差等亲本原有的不佳性状都会表现出来,只有少数仍保有F1的优势性状。如果要保持F1的优势就必须在实验室以无性繁殖大量复制F1克隆苗,不能用种子繁殖,因此克隆苗的价格比种子贵一至两倍。

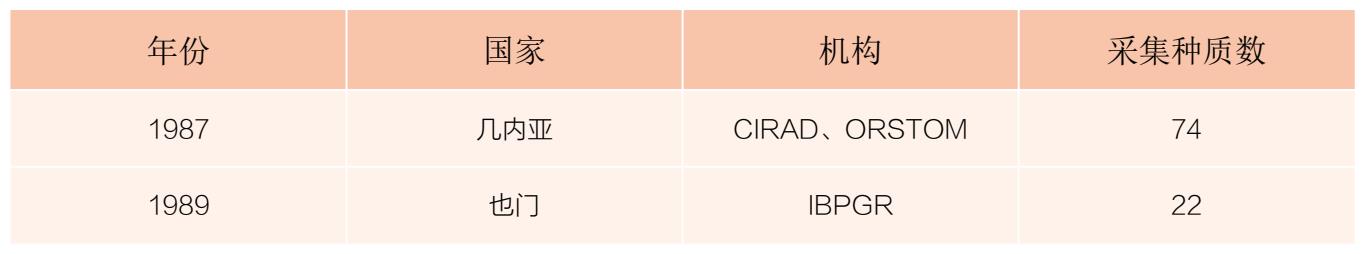

数十年前F1已大量运用在大豆、玉米、小麦、水果等作物的育种上,但咖啡迟至近10年才开始风行。亲本主要来自:(1)20世纪60年代FAO、ORSTOM在卡法森林采集的野生阿拉比卡,(2)“姆咖啡”,(3)中南美栽培品种卡杜拉、薇拉莎奇(Villa Sarchi)这三大遗传甚远的族群。最有名的F1当属2010年释出给少数咖农试种,2017年即以90.5的高分夺下尼加拉瓜CoE大赛亚军而声名大噪的“中美洲”(Centroamericano,亦称H1)。

H1早在1991年即开始育种选拔,经过多产地、不同环境的试种,通过严格考评绩优,是目前能够供应克隆苗的新锐F1,由两个遗传距离甚远的品种杂交,亲本为:

汝媚苏丹是大发现时代的1941年,英国植物学家在埃塞俄比亚与苏丹交界的博马高原采集到的野生咖啡,对锈病有抵抗力,对炭疽病有耐受度,更重要的是风味极佳,但缺点是产果量低。而莎奇姆T5296是CATIE于20世纪80年代从“姆咖啡”族群中选拔出来的品系,对锈病有抵抗力,对炭疽病有耐受度,产果量高,但缺点是风味不佳。

20世纪90年代法国CIRAD与哥斯达黎加CATIE合作,着手培育F1,选定遗传距离甚远的汝媚苏丹与莎奇姆T5296为亲本,当时的育种目标是抗病、高产和美味,经多年试种与竞赛,已达到全部预定目的。H1的产量比两个亲本以及中美洲最常见的波旁变种卡杜拉还高出20%—50%,是典型的高产高抗病又美味的“三好”F1。未料还多了一个抗低温的“红利”,2017年2月老挝试种H1,遇到寒流降霜,其他传统品种的叶片和果实冻伤发黑,损失惨重,只有H1和另外两个评估中的F1熬过霜害毫发无伤。

培育F1的流程极为烦琐费时,先由育种人员耐心地以人工授粉完成杂交,开花结果产出的F1,还需经过多年观察与淘汰,选拔出最具优势的植株,再取其一小块叶片,置入胶状的营养液进行体细胞胚胎培养,十多个月即可生成胚胎并长出根茎叶的幼苗,这就是保有F1优势性状的克隆苗,是耗时费工的传统育种方法,绝非基因改良咖啡。CIRAD从20世纪90年代开始培育H1,迟至2010年才释出克隆苗,应急供咖农栽种,抵御极端气候。但H1后代的基因型会分离,如用其种子繁衍将出现“杂牌军”,因此育种机构目前一方面供应克隆苗,另一方面仍持续对H1的后代进行纯化,至少要选拔到F7或F8,或有可能育出纯种的H1。选拔一代要花4年,因此至少要30年才可能育出纯种的H1,但也未必和无性繁殖的F1同样出色,因此有杂交优势的F1,仍以克隆苗为主流,避免使用种子。

除了H1外,WCR整合CIRAD、ECOM、CATIE等机构目前已释出的6支埃塞俄比亚野生咖啡与“姆咖啡”或卡杜拉、薇拉莎奇杂交的F1,分别命名为Starmaya、Nayarita、Mundo Maya、Milenio、Evaluna,还有鲁依鲁11(Ruiru11)(20世纪80年代肯尼亚培育的老F1),其中最特殊的是Starmaya,运用雄性不育传统育种技术,是目前唯一可用种子繁殖的F1,其余皆为克隆苗。另外还有2支F1是以野生咖啡与中南美洲传统品种杂交,虽美味但抗病力较差,取名为Casiopea、H3。以上8支F1,可向WCR洽购克隆苗,每株0.75美元,比一般品种贵0.5美元,Starmaya则以种子供应。

去年H1又传出佳音,2020年出版的《基因与环境对阿拉比卡产量与质量的交互作用:新世代F1的表现优于美洲栽培品种》(G×E Interactions on Yield and Quality in Coffea arabica : New F1 Hybrids Outperform American Cultivars)指出,F1中的H1、Starmaya,其生豆所含的柠檬烯(limonene)与三甲基丁酸(3-methylbutanoic acid)明显高于中美洲栽种最广的卡杜拉,这两个挥发性成分是目前公认高质量生豆必备的芳香物。而卡杜拉所含的2-异丁基-3-甲氧基吡嗪(2-isobutyl-3-methoxypyrazine)又比F1高出两倍,此成分有马铃薯土腥味,是公认的缺陷风味。

2015—2020年,WCR野生阿拉比卡、“姆咖啡”、卡杜拉(或薇拉莎奇)三大遗传甚远的族群完成75种杂交,从中选出46支F1分别在中美洲、亚洲和非洲不同环境和海拔试种,第一次收获表现佳的F1还不能算数,必须持续追踪4个产季,连续4年在风味、产量、抗病、抗逆境、花期与成熟期的一致性上绩优才能通过严格考评。

其中有几支F1,采用破天荒的三面向“配方”,令人垂涎三尺。母本为抗逆境、抗病、高产与美味的“中美洲”,即H1(汝媚苏丹×莎奇姆T5296)以及风味不输瑰夏的H3(卡杜拉×E-531),父本为知名的美味品种瑰夏与ET-47,配对成以下4组:

“中美洲”×瑰夏

H3×瑰夏

“中美洲”×ET-47

H3×ET-47

WCR预计2025年将释出首批在拉美、亚洲和非洲异地试种绩优的各款F1供咖农选择。未来20年内WCR将持续开发更多具有特异功能的F1。这几年F1及进化版的杂交咖啡频频挺进CoE优胜榜,普及度已见成效,可以预料F1在往后数十年的咖啡市场将扮演重要角色,亦可能掀起风云,玩家们准备好了吗?

(一)新世代阿拉比卡:尤金诺伊狄丝群×罗布斯塔群new C. arabica=C. eugenioides groups× C. robusta groups

F1的多样性虽然高于一般阿拉比卡,但阿拉比卡的遗传相似度高达98.8%,基因多样性只有1.2%,远不及咖啡属内的上百个二倍体物种。换言之,种内杂交造出的F1遗传多样性,仍远低于异种间的二倍体杂交造出的四倍体咖啡物种。

如前文所述,阿拉比卡是1万至2万年前,由尤金诺伊狄丝与罗布斯塔两个二倍体咖啡,单次的基因交流事件而诞生的四倍体咖啡,进化时间极短,先天注定多样性不足,人类不必期待自然界会发生第二次尤金诺伊狄丝与罗布斯塔杂交成功、造出有生育力的四倍体新世代阿拉比卡。2015年以来,席林博士的团队利用科技力量,筛选尤金诺伊狄丝与罗布斯塔旗下多样性最丰富的数个品种,进行多次杂交再选拔其中表现最优秀的品系,试图重建一支遗传多样性丰富的新阿拉比卡战队。这有别于1万年前两物种仅有一次的自然杂交而造出多样性极低的阿拉比卡。今日分子生物学的科技可协助造出多样性更丰富的四倍体新世代阿拉比卡,席林博士雄心勃勃的造物计划可能要费时数十年才可能成功。

这项造物工程并非侵入性植入其他物种基因的基因改良咖啡,而是以科技与传统育种相互配合。不同种杂交的后代通常不能生育,因为欠缺可配对的同源染色体,但在实验室可用秋水仙素增加一倍亲本的同源染色体,减数分裂就可能继续进行并产生可育的配子。二倍体尤金诺伊狄丝与二倍体罗布斯塔利用此方式相互杂交,即可造出新世代四倍体阿拉比卡,且其多样性远高于今日的老阿拉比卡,更有本钱应对21世纪日渐恶化的极端气候。但重造阿拉比卡急不得,育种与选拔工程至少耗时20年,值得期待。

(二)赖金诺伊狄丝=赖比瑞卡×尤金诺伊狄丝

至今自然界只发生过一次尤金诺伊狄丝与罗布斯塔杂交造出阿拉比卡的奇迹,可见若无人为干预,二倍体的种间(跨种)杂交,成功造出四倍体新物种的概率有多低。可喜的是20世纪60年代印度已发现尤金诺伊狄丝与另一个二倍体赖比瑞卡成功杂交造出的可生育的四倍体赖金诺伊狄丝( C. ligenioides ):

C. ligenioides (4n=4x=44)

= C. liberica (2n=2x=22)× $1 (2n=2x=22)

这是一大发现,如何善用天赐的四倍体新咖啡物种?各机构至今仍在研究其可能的用途。2004年,印度中央咖啡研究所(CCRI)的文献《赖金诺伊狄丝:阿拉比卡咖啡育种的新基因来源》(Ligenioides: A Source of New Genes for Arabica Coffee Breeding),以及2018年的《阿拉比卡的耐久抗锈病力》(Durable Rust Resistance in Arabica Coffee)报告指出,20世纪60年代的印度发现二倍体赖比瑞卡(AA)与二倍体尤金诺伊狄丝(BB),正常形成的配子A与B,杂交为不育的二倍体咖啡(AB),但在极罕见的偶然情况下,此二倍体AB的枝条发生多倍体化芽条变异,即某一个枝条突变成四倍体AABB,并且顺利开花结出种子,而产生许多有生育力的AABB的新个体,取名为赖金诺伊狄丝,这是继阿拉比卡之后,另一个为自己找出路的造物奇迹!

数据显示,赖金诺伊狄丝具有耐旱、抗锈病、抗炭疽病、抗咖啡灭字脊虎天牛( Coffee White Stem Borer )的特性,更厉害是风味近似阿拉比卡,但缺点是豆粒较小,此缺憾已通过与“姆咖啡”杂交得到解决。近年全球咖啡锈病的真菌不断进化,造成原本对锈病有耐受度的某些“姆咖啡”、瑰夏,甚至若干罗布斯塔也失去抗锈病力,而赖金诺伊狄丝的抗锈病力尚未被真菌攻陷,又是四倍体咖啡,能够轻易和阿拉比卡杂交,并将其耐旱抗锈病的超能力导入阿拉比卡,是21世纪绝佳的“种马”。

(三)蕾丝布斯塔=蕾丝摩莎×罗布斯塔

另外,1989年印度育出四倍体的蕾丝布斯塔(Racemusta),亲本为二倍体蕾丝摩莎和二倍体罗布斯塔:

C. racemusta (4n=4x=44)

= C. racemosa (2n=2x=22)× C. robusta (2n=2x=22)

2005年,印度发表的《关于蕾丝摩莎与罗布斯塔杂交种某些关键特征的研究》(A Study of Coffea racemosa × Coffea canephora var. robusta Hybrids in Relation to Certain Critically Important Characters)指出蕾丝布斯塔的优点如下:

(1)罗布斯塔开花至果熟需要的时间长达301—315天,而杂交的蕾丝布斯塔只需160—170天。

(2)罗豆咖啡因高达1.5%—3.8%,蕾丝摩莎只有0.38%,杂交品种蕾丝布斯塔为1.47%,低于罗豆,符合近年对较低咖啡因的需求。

(3)罗豆的锈病率为30%,蕾丝摩莎为0%,杂交品种蕾丝布斯塔的锈病率9%,亦低于罗豆。

(4)蕾丝摩莎每株产豆量0.05—0.5千克,罗豆7.43—15.31千克,杂交品种蕾丝布斯塔0.05—1.8千克,产果量低是最大缺点。

整体而言,蕾丝布斯塔对锈病的抵抗力强、咖啡因低于罗豆是最大优点。蕾丝布斯塔和阿拉比卡同为四倍体,可相互杂交,提高阿拉比卡的多样性。

20世纪20年代,东帝汶发现的阿拉比卡与罗豆天然杂交造出的四倍体东帝汶杂交种,这是早期的称呼,其实就是阿拉布斯塔。西非的科特迪瓦最先创造此用语;20世纪60年代,科特迪瓦总统菲利克斯·乌弗埃-博瓦尼(Felix Houphouet-Boigny)嫌罗豆太苦涩,要求研究员另外培育较温和又可种在较低海拔的咖啡,以取代罗布斯塔。育种人员于是以阿拉比卡和罗布斯塔杂交,并取名为阿拉布斯塔。风味虽优于罗豆,但直到今日阿拉布斯塔仍无法取代科特迪瓦的罗豆,因为其产量低、枝条易折断,咖农接受度不高。

引发咖啡锈病的真菌不断进化,近年已发现以东帝汶杂交种为亲本的若干“姆咖啡”、阿拉布斯塔,甚至有些罗豆也染上锈病,但WCR仍看好阿拉布斯塔的潜力,已和法国CIRAD、CATIE合作培育抗病力、耐旱力与风味更优的新世代阿拉布斯塔。

做法是先诱使一株罗布斯塔增加两套染色体形成特殊的四倍体罗布斯塔,取名为 C. canephora T3751,并以之为母本,再和一株雄性不育且风味佳的埃塞俄比亚/苏丹野生咖啡杂交,选拔其中表现优秀的植株,再和阿拉比卡回交,再选拔2—3代,即可造出21世纪的新锐阿拉布斯塔。

C. arabusta (4n=4x=44)

= C. arabica (4n=4x=44)× C. canephora T3751(4n=4x=44)

另外还有一支不同“配方”的新锐阿拉布斯塔仍在田间测试选拔中。父本为进化版的纯种美味“姆咖啡”玛塞尔萨(Marsellesa),母本为 C. canephora T3751,WCR预计5年后可释出1—2支抗锈病、高产又美味的新世代阿拉布斯塔。

C. arabusta (4n=4x=44)

= C. marsellesa (4n=4x=44)× C. canephora T3751(4n=4x=44)

21世纪为了抵御气候变化与病虫害,善用咖啡属多样性更丰富的二倍体咖啡,将是不可逆的新趋势。我们不必期望造出的新四倍体咖啡物种的风味媲美瑰夏。瑰夏虽美味,但体质娇弱、不耐高温、枝条脆弱,且近年已失去对锈病的耐受度。如何强化阿拉比卡因应极端气候的体质乃当务之急,凡事先求有再求好,循序渐进,才是王道。

F1、新世代阿拉比卡、赖金诺伊狄丝、阿拉布斯塔等玩家不熟悉的明日咖啡,在不久的将来可望延续老阿拉比卡的“香火”,成为咖啡馆的新宠!

喝惯了阿拉比卡的玩家,多半不屑风味较粗糙的二倍体咖啡,诸如罗豆、赖比瑞卡,但切莫少喝多怪,快快收起鄙视的眼神。阿拉比卡的母本尤金诺伊狄丝,2015年至今已多次登上国际咖啡师大赛的舞台并赢得大奖。

尤金诺伊狄丝打败瑰夏,摘得大奖!

2015年,美国冲煮好手莎拉·简·安德森(Sara Jean Anderson)破天荒舍弃瑰夏,改用二倍体的尤金诺伊狄丝出战,竟然打进高手如云、瑰夏满天飞的世界咖啡冲煮大赛总决赛,并赢得第四名,缔造二倍体咖啡进入国际咖啡大赛扬眉吐气的元年。接着,2020年澳大利亚知名咖啡师休·凯利(Hugh Kelly)也以二倍体的尤金诺伊狄丝以及赖比瑞卡为赛豆,赢得澳大利亚精品咖啡协会主办的咖啡师大赛(ASCA Australian Vitasoy Barista Championship)冠军。可惜的是,2020年世界咖啡师大赛因疫情严峻而停办,凯利无缘乘胜追击,为二倍体咖啡再下一城。

凯利表示,他在哥伦比亚完美庄园(Café Inmacaluda)的杯测台上首次喝到尤金诺伊狄丝,觉得味谱奇特,近似甜菊,但略带坚果调且无酸,喝起来不像一般咖啡,同台杯测师的评分差异颇大,有人给80分,也有人给94分高分。他看好尤金诺伊狄丝的味谱潜力,调整后制发酵与烘焙参数,将水果韵与甜感极大化,并以降温方式萃取浓缩咖啡,增加此品种的酸质。卡布奇诺则以赖比瑞卡独有的榴莲与奶酪香气来应战,果然出奇制胜,这两支非阿拉比卡的二倍体咖啡为他摘得澳大利亚咖啡师大赛桂冠,为二倍体咖啡争了口气。

赖比瑞卡的普及度不高,仅盛行于西非和东南亚的菲律宾、马来西亚、印度尼西亚。我喝过好几次,风味奇特,好坏味谱兼而有之,有不差的水果韵也有不讨好的臊味,好恶由人。至于尤金诺伊狄丝我已朝思暮想多年,却无缘一亲芳泽。

令人味界大开的尤金诺伊狄丝

机会来了,2019年12月我应邀出席西安国际咖啡文化节,有幸认识一位远嫁美国的西安杯测师云飞,和她聊到尤金诺伊狄丝。她不久前参访哥伦比亚的完美庄园,杯测尤金诺伊狄丝大感惊艳,于是买下当季所有产量,在上海美国学校附近她经营的咖啡馆贩卖。我回台湾后,收到云飞寄来的尤金诺伊狄丝生豆与熟豆各100克,一圆宿梦。

独乐乐不如众乐乐,我联络正瀚生技咖啡研究中心的杯测师与研究员一起杯测与手冲尤金诺伊狄丝。甜感是主韵,甜味比阿拉比卡丰富细致,不仅有焦糖香气,甜味谱近似棉花软糖、甜菊、红枣、黑糖、微甜玄米茶、荔枝、布丁;另外还有罗勒、茶香、薄荷、陈皮梅、饼干味,且黏稠与滑顺感佳;降温后浮现轻柔酸,几乎无苦味。尤金诺伊狄丝是喝起来不像咖啡的咖啡,酸质轻柔,不像阿拉比卡的醋酸或柠檬酸那么带劲,很适合不爱酸味的咖啡族。

我也将尤金诺伊狄丝的生豆送交正瀚生技的实验室检测相关化学成分。它的咖啡因约占干物的0.44%—0.6%,平均值0.5%,不到阿拉比卡的一半,称得上半低因咖啡。近年发现尤金诺伊狄丝与其他二倍体咖啡杂交的四倍体后代,风味均有显著改善,尤金诺伊狄丝似乎成为改进其他二倍体粗糙味谱的“种马”。2021年WBC前三名好手均以尤金诺伊狄丝出战而赢得大奖,震撼了咖啡江湖。

表2-2 阿拉比卡与其他二倍体野生咖啡成分比较

注:咖啡因、蔗糖、葫芦巴碱三列表示此三种成分在干物中所占比重的平均值。

(*数据来源:①Trigonelline and Sucrose Diversity in Wild Coffea Species;②Caffeine-free Species in the Genus Coffea )

表2-2是阿拉比卡与其他二倍体咖啡所含蔗糖、咖啡因与葫芦巴碱的比较。过去半个世纪以来,人们普遍认为蔗糖与葫芦巴碱的含量与咖啡的香气正相关,但近年发现没那么简单,目前已知第三波水果炸弹的主要成分为柠檬烯、草莓酮、三甲基丁酸、酯、醛类。表2-2东非 C. pocsii 所含的蔗糖与葫芦巴碱最高,但至今仍无商业用途,足见光凭蔗糖与葫芦巴碱含量的高低是不够的。

未来有市场性的二倍体咖啡并不多,包括尤金诺伊狄丝、罗布斯塔、刚果咖啡、赖比瑞卡、史坦诺菲雅、蕾丝摩莎,除了罗豆与赖比瑞卡产果量高于阿拉比卡,其余产量皆低,尤金诺伊狄丝风味潜力最大,但每株产豆量只有200—300克,只有阿拉比卡主干品种铁比卡的三分之一,这是推广上最大的障碍。至于咖啡物种的咖啡因含量,由东非往西非方向逐渐增加,这是挺有趣的现象。东非外海的马达加斯加的咖啡物种几乎零咖啡因,但苦味很重,尚无市场。这20年来,欧美日专家试图用马达加斯加的咖啡物种与阿拉比卡杂交,打造低咖啡因阿拉比卡,却失败了,至今尚未传出好消息。

尤金诺伊狄丝抗果小蠹,后势看俏

近十年来,果小蠹随着全球变暖的脚步开始侵袭高海拔地区,在21世纪有可能取代锈病成为阿拉比卡的最大天敌。以台湾为例,锈病并非主要病虫害,只要植株营养够、田园管理得当,抵抗力强的植株往往会不药而愈,因此宝岛罕见抗锈病的“姆咖啡”,这是产地中很奇特的现象。为祸台湾咖啡园最烈的是钻进果子产卵、防不胜防的果小蠹,对此各产地至今仍束手无策。

可喜的是,近年传出初步好消息。巴西巴拉那农业研究所(Instituto Agronòmico do Paraná,简称IAPAR)2004年着手研究各咖啡物种对果小蠹的抗性,于2010年发表的论文《咖啡基因型对果小蠹的抗性》(Coffee Berry Borer Resistance in Coffee Genotypes)指出,中南部非洲的 C. kapakata 、印度的 C. bengalensis 、东非的尤金诺伊狄丝,以及与尤金诺伊狄丝杂交的基因型,遭到果小蠹侵袭的比例很低,在4%以下,远低于赖比瑞卡的25.33%,以及阿拉比卡与罗豆的55.83%,就统计学来看有重大意义; C. kapakata 与尤金诺伊狄丝的果皮蜡质含有某种化学成分,阻止果小蠹靠近,但是如果取出其种子,果小蠹就会钻入食之。至于 C. bengalensis ,果小蠹不侵入也不食其种子,可能与零咖啡因有关,但目前还不能确定其防虫机制。

该报告建议尤金诺伊狄丝、 C. kapakata 、 C. bengalensis 可以和阿拉比卡、罗豆等具有商业价值的物种杂交,引入抵抗果小蠹的基因,今日的分子生物学技术能够辨识这类基因,而 C. bengalensis 抗果小蠹的基因可能不同于尤金诺伊狄丝与 C. kapakata 。

另外,埃塞俄比亚西南山林近年趋暖升温,也传出果小蠹灾情,尤其是在海拔较低的贝贝卡地区最严重,中高海拔地区较轻微。埃塞俄比亚已开始研究是否有野生或地方品种对果小蠹有抗性,结果发现有些品种,尤其是对炭疽病有抗性的品种,遭果小蠹侵袭的概率相对较低,相关研究还在进行中。

2015年以来,尤金诺伊狄丝数度登上国际咖啡大赛舞台并赢得大奖,加上身怀抵抗果小蠹的基因,阿拉比卡的母亲后势看好,未来将有大用。

全球130个咖啡物种,至今只有阿拉比卡、罗布斯塔和赖比瑞卡有商业规模的栽种,但其余127个物种有许多具有抗旱抗病、低咖啡因以及好风味的奇异基因,有助于品种改良并强化阿拉比卡体质以因应不断恶化的极端气候。然而,各咖啡产地为了增产不惜开垦森林为咖啡田,这就是埃塞俄比亚、巴西虽面临气候变化的天灾但年产量仍不减反增的主因。森林滥伐对非洲咖啡产地的后果尤为严重,不但砍掉了珍贵林木,更伐掉了野生咖啡的基因和命脉。

森林滥伐:埃塞俄比亚林地锐减,只占15.7%

16世纪埃塞俄比亚全境覆盖茂密森林的面积高达40%,但到了19世纪末,降到30%。据FAO《2020年全球森林资源评估报告》(Global Forest Resources Assessment 2020),埃塞俄比亚目前的森林面积只占全国面积的15.7%。这半世纪究竟有多少珍稀的野生阿拉比卡基因随着滥伐而减少,实在难以估计。

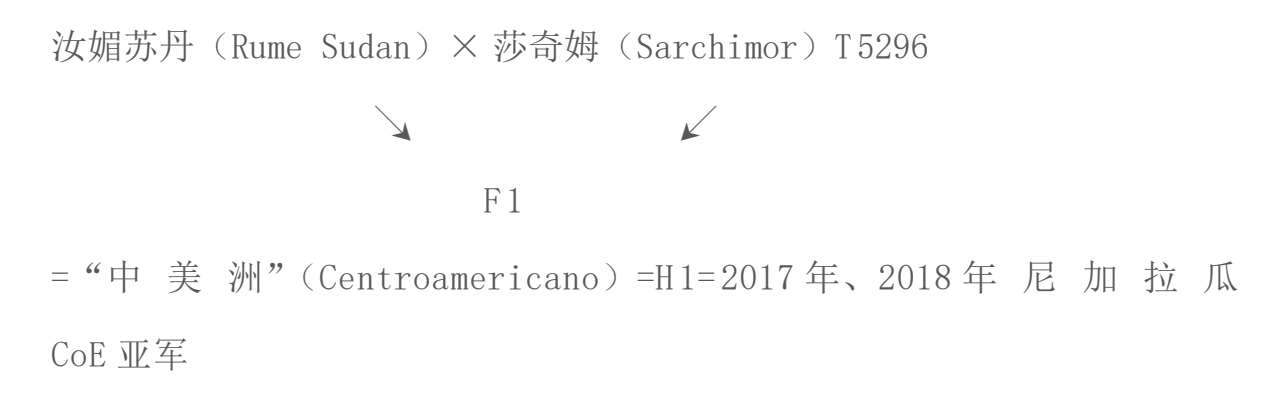

目前任职英国皇家植物园的科学家艾伦·P.戴维斯(Aaron P. Davis)领导的专家小组,根据《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》( IUCN Red List Of Threatened Species )的评定标准,对分布于非洲大陆,印度洋上的马达加斯加岛、科摩罗群岛(Comoros)、马斯克林群岛(Mascarenes),以及印度、东南亚和澳大利亚已知的124个野生咖啡物种进行田野调查与分析,于2019年发表《野生咖啡物种高灭绝风险及其对咖啡产业可持续性的影响》(High Extinction Risk for Wild Coffee Species and Implications for Coffee Sector Sustainability)。结论是:124个野生咖啡物种,其中高达约60%即75个咖啡物种有绝种危机,35个物种尚无绝种之虞,14个物种数据不足,无法判断。

该报告指出,面临人类滥垦森林以及气候变化的双重压力,阿拉比卡、史坦诺菲雅、安东奈伊、查理耶瑞安纳、 C. kivuensis 、蕾洛伊等75个咖啡物种面临绝种威胁。尚无绝种危机的物种有罗布斯塔、赖比瑞卡、刚果咖啡、尤金诺伊狄丝等35个物种。数据不全的物种包括 C. affinis 、 C. carrissoi 等14个野生咖啡物种。

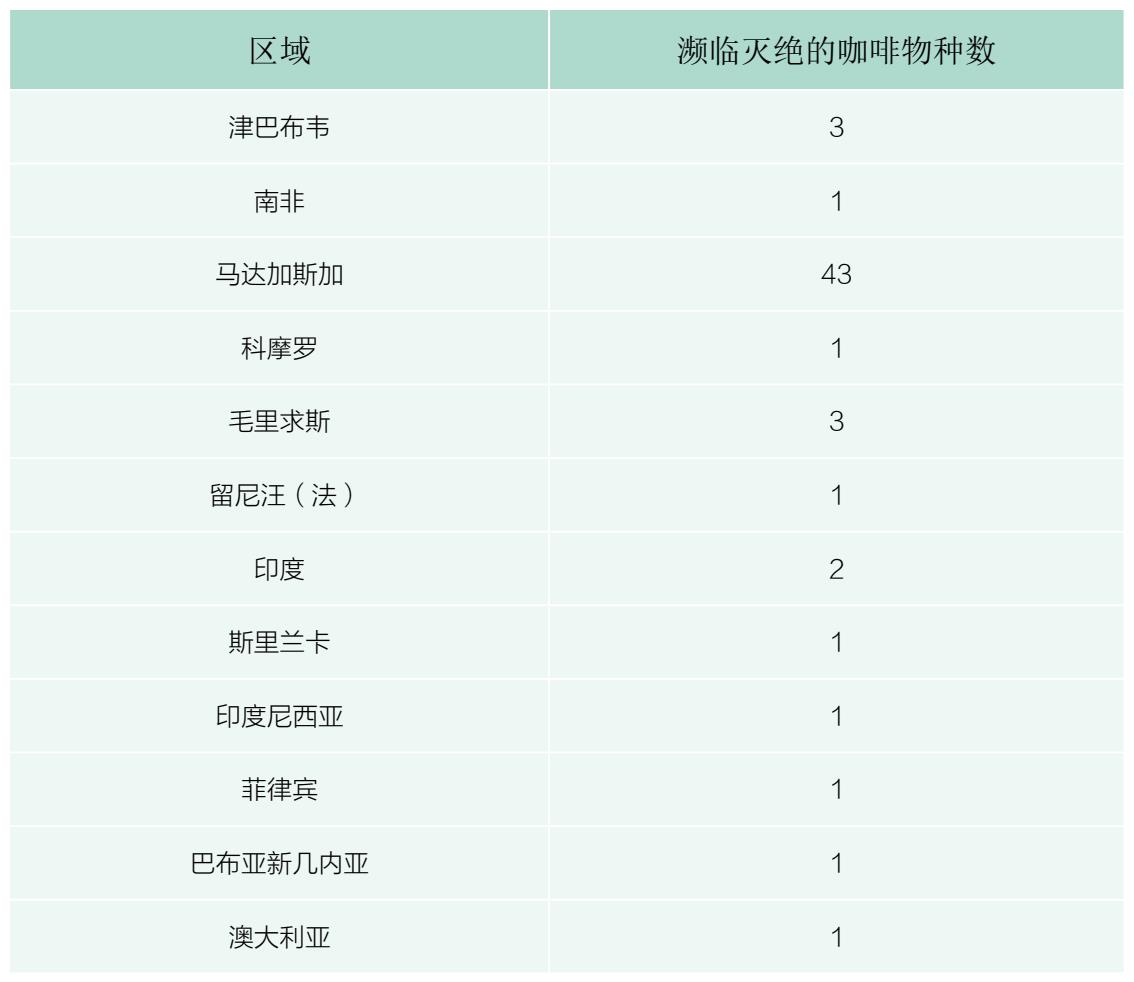

其中,西非有11个咖啡物种濒临绝种,东非有14个,南非有1个,马达加斯加和印度洋岛屿有46个、亚洲有3个(请参见表2-3)。

表2-3 各区域濒临灭绝的咖啡物种数

续表

完成阿拉比卡改造大业,咖啡可持续飘香

在西非、中非、印度与马达加斯加的濒危咖啡物种中,有些是半低因、零咖啡因、耐旱或抗病的物种,可用来与三大商业咖啡杂交,改善基因表现。如果任由野生的多元基因灭绝,咖啡界抵抗气候变化并培育杂交优势新品种的武器就愈来愈少,将严重影响咖啡产业健全的发展与未来。

目前全球有18个植物种质银行,其中只有哥斯达黎加的CATIE签下《粮食和农业植物遗传资源国际条约》(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture),有义务提供咖啡种质给育种学家使用,其余17个种质银行搜集了许多CATIE没有的珍贵咖啡种质,但至今尚未签署此条约,因此有许多种质无法开放,殊为可惜。

如何保育野生咖啡种质并扩大使用范围,完成21世纪阿拉比卡改造大业,以期能降低极端气候对咖啡产业的威胁,让咖啡族玩香弄味的闲情逸致有可能延续到下个世纪,这将是第四波咖啡浪潮最重大的课题!

[1] 1901年创办知名的《茶与咖啡贸易杂志》( Tea & Coffee Trade Journal )发行至今,已逾百年。

[2]

1964—1966年FAO与ORSTOM深入埃塞俄比亚西南部山林,合计采集691份野生阿拉比卡种质分赠以下11个植物研究机构:

a 埃塞俄比亚吉马农业研究中心(JARC);

b 哥斯达黎加热带农业研究与高等教育中心(CATIE);

c 哥伦比亚国家咖啡研究中心(Centro Nacional de Investigaciones de Café,简称Cenicafé);

d 巴西坎皮纳斯农业研究所(Instituto Agronômico de Campinas,简称IAC);

e 科特迪瓦国家农业研究中心(Centre National de Recherche Agronomique,简称CNRA);

f 喀麦隆农业研究与发展研究所(Institut de Recherche Agricole pour le Développement,简称IRAD);

g 肯尼亚咖啡研究基金会(Coffee Research Foundation,简称CRF);

h 坦桑尼亚农业研究所(Tanzanian Agricultural Research Organization,简称TARO);

i 马达加斯加国家应用研究发展中心(Centre National de Recherche Appliquée au Développement,简称FOFIFA);

j 印度中央咖啡研究所(Central Coffee Research Institute,简称CCRI);

k 印度尼西亚咖啡与可可研究所(Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute,简称ICCRI)。