本书会不同程度地涉及许多主要大国,但主要关心的是非西方传统大国的政治经济变迁。所以,这里首先要界定哪些国家是非西方传统大国。首先需要说明的是,这里的“大国”并不等同于国际关系意义上的大国(great powers)——这一概念通常是指少数基于自身实力而在国际体系中拥有重要权力与影响力的国家。比如,保罗·肯尼迪所著的《大国的兴衰》(The Rise and Fall of Great Powers),研究的就是1500年以来国际体系中少数重要国家的兴衰及其背后的政治、经济、军事逻辑。

本书关注的“大国”或“传统大国”是指传承了某种主要的古老文明传统并且在今天仍然具有较大地理疆域和人口规模的国家。这些国家有几个主要特点:(1)这些国家不仅具有某种主要古老文明的传统,而且是该文明的主体性传承者;(2)由于历史的、宗教的、文字的、文化的、政治的原因,这些国家与其古老的文明传统之间并未发生完全的断裂,依然在相当程度上维持着对其古老文明的认知与认同;(3)这些国家今天仍然具有较大的地理疆域与人口规模,至少具有数十万平方公里的领土和数千万规模的人口。这种较大的国家规模使其仍有机会成为一个区域性的重要国家。就这项研究的主题而言,这里主要考虑的是西欧及其衍生文明之外的传统大国,本书称其为“非西方传统大国”。

本书关注的“大国”或“传统大国”是指传承了某种主要的古老文明传统并且在今天仍然具有较大地理疆域和人口规模的国家。这些国家有几个主要特点:(1)这些国家不仅具有某种主要古老文明的传统,而且是该文明的主体性传承者;(2)由于历史的、宗教的、文字的、文化的、政治的原因,这些国家与其古老的文明传统之间并未发生完全的断裂,依然在相当程度上维持着对其古老文明的认知与认同;(3)这些国家今天仍然具有较大的地理疆域与人口规模,至少具有数十万平方公里的领土和数千万规模的人口。这种较大的国家规模使其仍有机会成为一个区域性的重要国家。就这项研究的主题而言,这里主要考虑的是西欧及其衍生文明之外的传统大国,本书称其为“非西方传统大国”。

按照目前一种流行的说法,本文界定的“传统大国”或“大国”一般属于“文明体国家”或“文明型国家”(civilization state),而不是一般意义上的“民族国家”(nation state)。白鲁恂在讨论中国时曾经指出:“中国是一个文明,却假装是一个国家。”(China is a civilization pretending to be a state.)

按照马丁·雅克的看法,“中国并不是一个普通的民族国家,而是一个文明国家,而且是大陆文明。事实上,中国成为一个民族国家只是近现代历史的事,……在成为一个民族国家之前,中国很早就以一种明确的国家体形态屹立于世界了”

按照马丁·雅克的看法,“中国并不是一个普通的民族国家,而是一个文明国家,而且是大陆文明。事实上,中国成为一个民族国家只是近现代历史的事,……在成为一个民族国家之前,中国很早就以一种明确的国家体形态屹立于世界了”

。吉迪恩·拉赫曼在《金融时报》撰文认为:“文明型国家是一个声称不仅代表一个历史疆域或特定语言或族群集团,而且代表着一种独特文明”的国家。在他看来,中国、印度、俄罗斯、土耳其甚至美国,都是文明型国家,而不是民族国家。

。吉迪恩·拉赫曼在《金融时报》撰文认为:“文明型国家是一个声称不仅代表一个历史疆域或特定语言或族群集团,而且代表着一种独特文明”的国家。在他看来,中国、印度、俄罗斯、土耳其甚至美国,都是文明型国家,而不是民族国家。

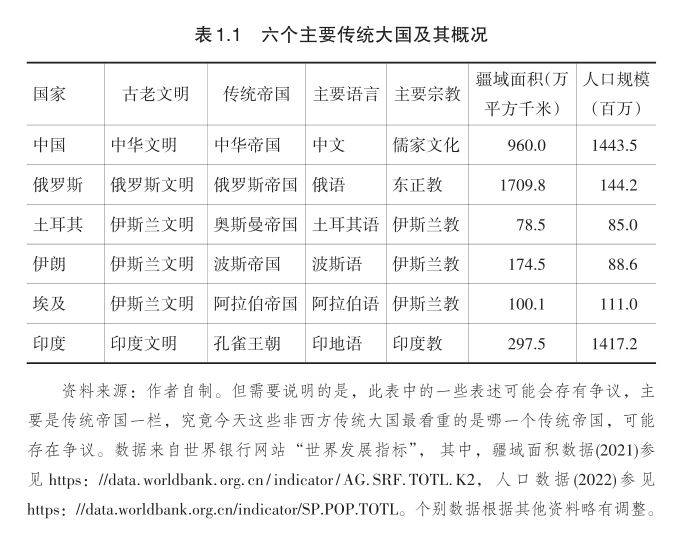

总体上,文明型国家可以被理解为具有相当历史延续性与文化一致性并控制着较大地理疆域的国家,这些国家往往也是某个主要古老文明的主体性传承者。基于这些讨论,本书界定的西方世界之外的传统大国,主要是指中国、俄罗斯、土耳其、伊朗、埃及、印度等六个国家,这些国家的概况请见表1.1。其中,至少中国、土耳其、伊朗、埃及与印度是无可争议的非西方传统大国。至于俄罗斯是否算得上是一个非西方的传统大国,这一点或许存有争议。

俄罗斯思想家尼·别尔嘉耶夫认为:

俄罗斯民族是最两极化的民族,它是对立面的融合。它可能使人神魂颠倒,也可能使人大失所望,从它那里永远可以期待意外事件的发生,它最能激起对其的热烈的爱,也最能激起对其的强烈的恨。这是一个以其挑衅性而激起西方其他民族不安的民族。……俄罗斯精神所具有的矛盾性和复杂性可能与下列情况有关,即东方与西方两股世界历史之流在俄罗斯发生碰撞,俄罗斯处在二者的相互作用之中。俄罗斯民族不是纯粹的欧洲民族,也不是纯粹的亚洲民族。俄罗斯是世界的完整部分,巨大的东方—西方,它将两个世界结合在一起。在俄罗斯精神中,东方与西方两种因素永远在相互角力。

显而易见,在别尔嘉耶夫看来,俄罗斯民族算不上是一个欧洲民族或西方国家,原因是俄罗斯处在西方世界与东方世界之间。就民族而言,俄罗斯人是不同于西欧的斯拉夫人;就宗教而言,俄罗斯信奉的是不同于新教与天主教的东正教;就历史而言,俄罗斯人经历了长达两个多世纪的蒙古人统治。所以,对于近代俄罗斯人来说,他们有着明显不同于西欧的发展路径与身份认同。别尔嘉耶夫认为:

俄罗斯的历史哲学首先要解决把俄国历史划分为两个部分的彼得改革的意义和影响问题。冲突首先在这里产生。西欧的道路,即人类进步和人类文明的普遍道路,是否也是俄罗斯的历史道路,抑或俄罗斯有其特殊的道路,俄罗斯文明属于另一种类型?西方主义者完全肯定彼得的改革,认为未来的俄国将要走西方的道路。斯拉夫主义者则相信俄罗斯具有建立在东正教精神基础上的特殊文化形式。

这段话意味着,俄罗斯历史哲学首先要解决的问题是俄罗斯应当走西欧的普遍道路,还是走自身的特殊道路。这恰恰是俄罗斯内部西方主义者和斯拉夫主义者之间的论争与分裂所在。实际上,彼得一世所倡导的改革,本身就意味着“黑暗”与“落后”的俄罗斯人需要向进步、启蒙、科学与理性的西方学习。即便彼得一世的改革使得俄罗斯上层精英在西化的方向上迈出了一大步,但俄罗斯仍然不可能变成一个西方国家。

所以,这项研究将俄罗斯视为一个非西方传统大国。

所以,这项研究将俄罗斯视为一个非西方传统大国。

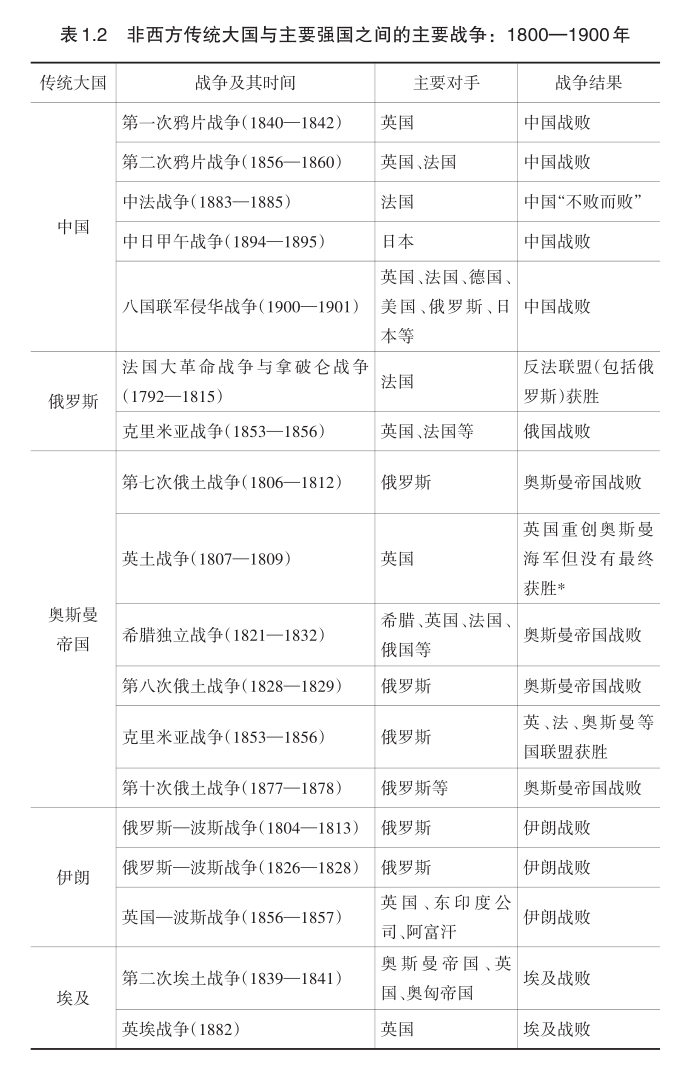

在表1.1中,这些非西方传统大国在18—19世纪无一例外都受到了英国与西方世界兴起的影响和冲击。对这些非西方传统大国来说,英国与西方世界的兴起及其给它们带来的史无前例的冲击,是它们不得不面对的“千年未有之大变局”。这一冲击的直接影响是,许多传统大国开始陷入不同程度的政治危机。就国际层面来说,它们突然遭遇了在军事技术上比自己强大得多的对手,然后纷纷面临军事困境或战争挫败。本项研究粗略统计了非西方传统大国1800—1900年之间经历的主要的对外战争及其结果,参见表1.2。

表1.2提供了许多关键信息:第一,非西方传统大国在1800—1900年间普遍面临跟英国、西方国家或其他主要强国之间的多次战争。由此也可以推断,对这些非西方传统大国来说,这种战争的压力是持续的。第二,非西方传统大国通常较难赢得跟英国、西方国家或其他主要强国的战争,亦即它们的对外战争常常面临挫败。俄罗斯赢得跟法国之间的战争,是因为加入了包括英国、普鲁士与奥匈帝国在内的反法同盟。这并非俄罗斯单独赢得的战争,而是欧洲反法同盟赢得的战争。第三,基于上述信息,有充分理由推断,至少在国际层面或军事竞争层面,这些非西方传统大国到19世纪已经处于显著的下风,甚至时刻都会面临战争失败的风险与危机。

就国内层面来说,在英国与西方兴起的过程中,非西方传统大国主要处于两种状态:一种是相对稳定的帝国——这并不意味着这些帝国没有统治危机,但总体上维持着对既有疆域较为稳定的统治;一种是新旧王朝交替的时期,或者政治上分崩离析的时期。但无论是相对稳定的帝国,还是更为分崩离析的状态,当遭遇国际政治压力,特别是遭遇对外战争的失败时,其国内统治秩序就变得更难维系了,也更容易引发国内地方势力或底层民众的反叛。

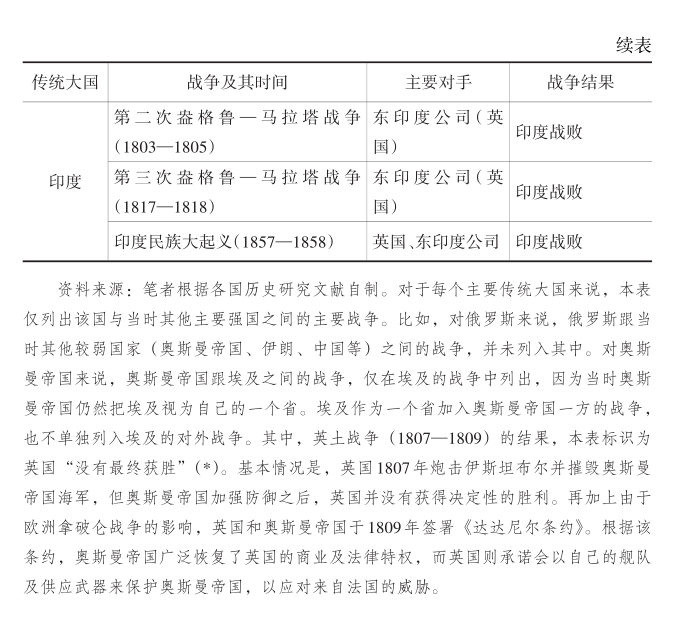

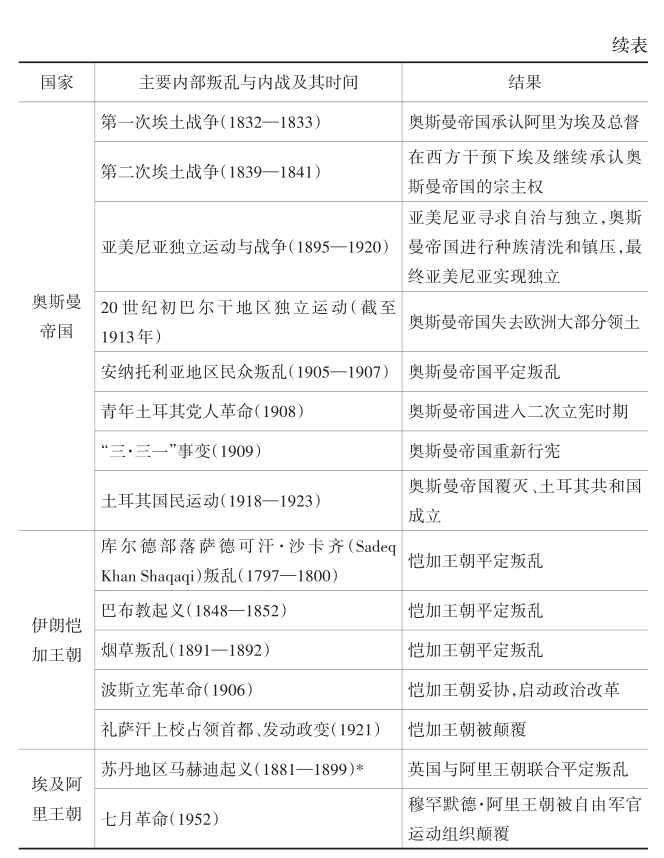

所有这些都会加剧非西方传统大国的国内政治危机。对传统大国来说,国内政治危机最为典型的表现,就是内部叛乱与内战。本书粗略统计了非西方传统大国1800—1900年之间经历的主要内部叛乱与内战,参见表1.3。

所有这些都会加剧非西方传统大国的国内政治危机。对传统大国来说,国内政治危机最为典型的表现,就是内部叛乱与内战。本书粗略统计了非西方传统大国1800—1900年之间经历的主要内部叛乱与内战,参见表1.3。

资料来源:笔者根据各国历史研究文献自制。由于当时埃及在法理上还是奥斯曼帝国的一个省,所以,埃及挑战奥斯曼帝国的战争,即第一次和第二次土埃战争,对奥斯曼帝国而言就属于帝国内部的叛乱或内战。巴尔干地区的状况也是如此,它们挑战奥斯曼帝国的起义与战争,被视为奥斯曼帝国的内部叛乱与内战。关于“1801—1861年间共发生农民起义与暴乱约1467次”(*)的说法,来自苏联历史学家伊格纳托维奇的研究。按照他的研究,农民起义的数量和强度在1801—1861年农奴制改革前有日益增加的趋势。参见:尼古拉斯·梁赞诺夫斯基、马克·斯坦伯格,《俄罗斯史》(第八版),杨烨等译,上海:上海人民出版社,2013年,第350页。另外,关于“苏丹地区马赫迪起义(1881—1899)”(*),当时的苏丹属于埃及穆罕默德·阿里王朝的领土,所以,这项研究将其视为阿里王朝内部的主要叛乱与内战。需要说明的是,本表没有列出印度传统帝国的主要叛乱与内战情况,原因是莫卧儿帝国早在18世纪初就已经衰落,其本身就是一个王中之王、国中之国的政治系统,在政治上早已是四分五裂的格局,所以已难以评估主要内部叛乱与内战的情况。其间,马拉塔帝国(Maratha Empire)曾经在印度中部崛起,但又很快衰落。印度莫卧儿帝国时期的历史研究,参见:约翰·F.理查兹,《新编剑桥印度史:莫卧儿帝国》,王立新译,昆明:云南人民出版社,2014年。本表涉及的其他国别史、专题史文献不再单独列出,请参考本书前后各章提及的相关文献。

该表显示的关键信息是:第一,主要的非西方传统大国1800—1900年间普遍地经历了许多内部叛乱、内战与政变。第二,由于不同的历史与地理条件,不同传统大国在内政上面临的政治压力与危机的类型是不同的,比如,大清帝国主要是大规模的农民起义和边疆少数族裔的反叛,俄罗斯帝国主要是小规模的农民暴动和边疆地区的民族独立运动,奥斯曼帝国主要是高层近卫军兵变、边疆地区的民族独立运动和地方势力的反叛,伊朗主要是不同政治势力对于高层权力的争夺、地方势力的叛乱和底层因内外原因而爆发的起义,埃及主要是内部权贵势力的竞争和边疆地区的民族独立运动,印度主要是帝国权威垮塌之后地方势力的兴起与四分五裂的竞争格局。第三,结合上述讨论,这些传统大国其实面临着国际政治危机与国内政治危机互相交织和联动的局面。一方面,国际政治危机容易加重这些传统大国国内政治秩序的压力;另一方面,国内政治危机又设定了这些传统大国在处理国际政治危机时的内部约束条件。

所以,综合来看,在英国和西方于19世纪开始工业革命、实现兴起并开始进行全球扩张的时刻,这些非西方传统大国已经普遍地面临着整体性的政治危机。这种政治危机不仅是国际政治意义上的,而且是国内政治意义上的。只熟悉中国近现代历史的学者与读者可能会认为,这种政治危机是特殊的,但其实,非西方传统大国的政治危机是普遍的。按照李鸿章的说法,对非西方传统大国来说,西方的兴起及其在全球的扩张是“三千余年一大变局”或“数千年未有之变局”。晚清重臣李鸿章于同治十一年(1872年)五月在《筹议制造轮船未可裁撤折》中这样说:

臣窃维欧洲诸国百十年来,由印度而南洋由南洋而东北,闯入中国边界腹地,凡前史之所未载,亘古之所未通,无不款关而求互市,我皇上如天之度,概与立约通商以牢笼之,合地球东西南朔九万里之遥,胥聚于中国,此三千余年一大变局也。西人专恃其枪炮轮船之精利,故能横行于中土。中国向用之弓、矛、小枪、土炮,不敌彼后门进子来福枪炮,向用之帆篷舟楫、艇船炮划,不敌彼轮机兵船,是以受制于西人。

正是这种大变局,使得非西方传统国家遭遇了一种史无前例的政治危机。在讨论奥斯曼帝国的危机时,历史学家斯塔夫里阿诺斯转引了一份荷兰外交官的文件:

现在此地(奥斯曼帝国)情况已达到人人为所欲为的程度,其有权有势者尤甚,从这一点便可窥见该国的状况。现在已不是一根柱子折断或削弱的问题,而是国家的四根支柱,即宗教、法律、政治、财政全都崩溃……每个人不妨扪心自问,长此以往,是否还能维持下去。

尽管造成这些政治危机的许多原因都是内部的,即奥斯曼帝国本身在政治、经济与观念上的诸种弱点,但从根本上说,“奥斯曼帝国面临西方的压力之所以如此脆弱”,是因为“奥斯曼帝国的衰微是同西欧的新潜力与新技术相关联的”。因此,“根本问题不在内部,而在外部”。跟其他非西方传统大国相比,奥斯曼帝国更早感受到危机,原因不过是它在地理上跟欧洲更近而已。实际上,随着西方的兴起及其在全球的扩张,最终遭受危机并陷入困顿的,是“所有的非西方文明,包括伟大而古老的亚洲文明,概莫能外,只不过是时间上或迟或早而已”。

即便是被视为半欧洲国家的俄罗斯,也无法逃脱这种规律。由于工业革命首先发生在英国和西欧,“在1815—1880年,俄国在经济和技术方面正在惊人地衰弱下去,至少在与其他强国相比时是如此”,原因当然是“欧洲的其余部分发展得更快”。

克里米亚战争的失败,则无可置疑地证实了俄国相对于西欧的落后。因此,对非西方传统大国来说,它们此刻所面临的政治危机不仅是灾难深重的,而且是普遍的。

克里米亚战争的失败,则无可置疑地证实了俄国相对于西欧的落后。因此,对非西方传统大国来说,它们此刻所面临的政治危机不仅是灾难深重的,而且是普遍的。