巴黎,外交事务酒店,1875年5月20日,下午2:00。

17个国家的全权大使将代表各自的国家签署一项国际公约,17个尊贵的头衔赫然纸上:“德意志帝国皇帝陛下”“奥匈帝国皇帝陛下”“美利坚合众国总统阁下”“法兰西共和国总统阁下”“俄罗斯帝国皇帝陛下”……这项公约就是《米制公约》。经过多年的磋商,缔约国要求设立国际计量局。该机构负责认证新的米制和千克制原器,以取代相互竞争的不同国家的计量标准,建立这些测量仪器与所有其他测量仪器之间的换算关系,并将结果与用于绘制地图的标准进行比较。

在公约签署的过程中,外交“邂逅”了科学。早在1869年,时任法国外交部长路易斯·德卡兹(Louis Decazes)就这个问题向其他国家发出了外交会议的邀请,组办了委员会,他不但邀请了政治家,还邀请了一些著名的科学家,其中包括德国天文学家威廉·福斯特(Wilhelm Forster),他当时任德国度量衡局和柏林天文台的负责人。1875年3月,委员会已经取得了很大进展,德卡兹决定将委员会的注意力从科学领域转移到政治和公约秩序领域,毕竟他们在这个领域有“绝对权限”,因为他们的结论将构成具有约束力的国际法的基础。之前也有过科学技术和法律相结合的公约,如1865年的《国际电报公约》。事实上,数十个公约都旨在缓和各个国家在贸易、邮政和殖民方面的冲突。现在,在公制这一重要领域,代表们签署了一份比《国际电报公约》更加重要的国际公约。从物理实验室的精确度,到工厂的烟雾和蒸汽,都要遵循这份公约的规定,因此,科学家、实业家和政治家都很重视这份公约。 [61]

如果说德卡兹代表了外交界,那么自1868年以来担任法国科学院常任秘书长的有机化学家让-巴蒂斯特·安德烈·杜马(Jean Baptiste Andre Dumas)就代表了法国的科学热情。作为委员会中科学界的负责人,杜马负责向政治家们提出同事们的意见。他站在各国代表面前,一边总结陈词,一边据理力争,他主张在巴黎设立常设机构,负责国际标准的制定、维护和分发等相关事宜。最重要的是,杜马想证明多用表既可以作为工业标准,也可以作为科学标准,并将其推广为法国乃至世界的标准。在他看来,只要参加过1851年伦敦世界博览会

的人,都会立即意识到各个国家的计量标准体系之间有多么混乱。各国的度量衡制度不同,要想进行比较,势必要经过烦琐的计算。而之后举行的每一次博览会都表明,公制的影响范围正在稳步扩大。无论在哪里,人们都想放弃不一致的计量方法,都渴望打破民族之间存在的障碍。对杜马等很多法国资深科学家来说,只要是“开明的人”都不会对制定国际标准的呼声置若罔闻。科学家已经将公制用于物理和化学实验室,并广泛教授相关知识。工厂、建筑公司、电报公司和铁路公司也都采用了公制。现在,杜马敦促公共管理部门应该对公制给予支持。

的人,都会立即意识到各个国家的计量标准体系之间有多么混乱。各国的度量衡制度不同,要想进行比较,势必要经过烦琐的计算。而之后举行的每一次博览会都表明,公制的影响范围正在稳步扩大。无论在哪里,人们都想放弃不一致的计量方法,都渴望打破民族之间存在的障碍。对杜马等很多法国资深科学家来说,只要是“开明的人”都不会对制定国际标准的呼声置若罔闻。科学家已经将公制用于物理和化学实验室,并广泛教授相关知识。工厂、建筑公司、电报公司和铁路公司也都采用了公制。现在,杜马敦促公共管理部门应该对公制给予支持。

杜马认为十进制很重要。对于实用科学和纯科学来说,公制的十进制特征都是至关重要的。1英尺等于12英寸,1码等于3英尺,无论是水管工还是物理学家,都不可能喜欢如此杂乱的换算方式吧。

公制起源可以追溯到法国大革命时期,它也是法国的骄傲,但现在“它对商业、工业甚至科学都毫无作用”。自1799年起,公制开始推广应用,当时1米的长度被认为正好等于地球周长的4 000万分之一。杜马向代表们保证,现代公制的支持者不会做出这样的主张,而与会者心知肚明,国际标准要求的精度无法用于测量地球的尺寸。对杜马来说,公制将长度合理地划分为10等份,这也是采用公制的原因所在,公制不仅能满足科学家的科研需要,也能满足工人的实际需求。要推广新的合理的计量系统,需要找到一个中心,它应该是“中立的、十进制的、国际的”。这个中心位于巴黎,这是理所当然的。 [62]

杜马提醒他的听众,法国创新地设计了公制系统,就是要使公制标准成为国际标准。很久以前,古希伯来人就把测量原器放在圣殿里,罗马人在国会大厦里保存着自己的标准原器,基督徒把自己的标准原器藏于教堂,所以查理曼大帝的标准才能保持最初的纯粹。80年来,法国国家档案馆一直负责保管自法国大革命时期以来的标准米原器,即档案尺

。现在缔约国已经决定采用米制作为真正的国际标准,但他们认为,大革命时期的档案尺不能作为世界计量标准的原器,因为它既不够坚固,又不够稳定。

。现在缔约国已经决定采用米制作为真正的国际标准,但他们认为,大革命时期的档案尺不能作为世界计量标准的原器,因为它既不够坚固,又不够稳定。

签署《米制公约》是公制推广的伊始,而非终结。官员和科学家通过游说、威胁和谈判的方式要求他们的国家实施米制。在欧洲和美国,有些伟大的实验者对此做出了贡献。例如,法国物理学家阿曼德·斐索(Armand Fizeau)测量了水对以太的“拖拽作用”;美国人阿尔伯特·迈克尔孙(Albert Michelson)发明了干涉仪,这种仪器能够测量部分可见光波长范围内的长度。经过14年的努力,法国工程师和英国冶金学家使用敲打和熔炼的方法,终于制成了既坚固又耐用的铂铱合金。

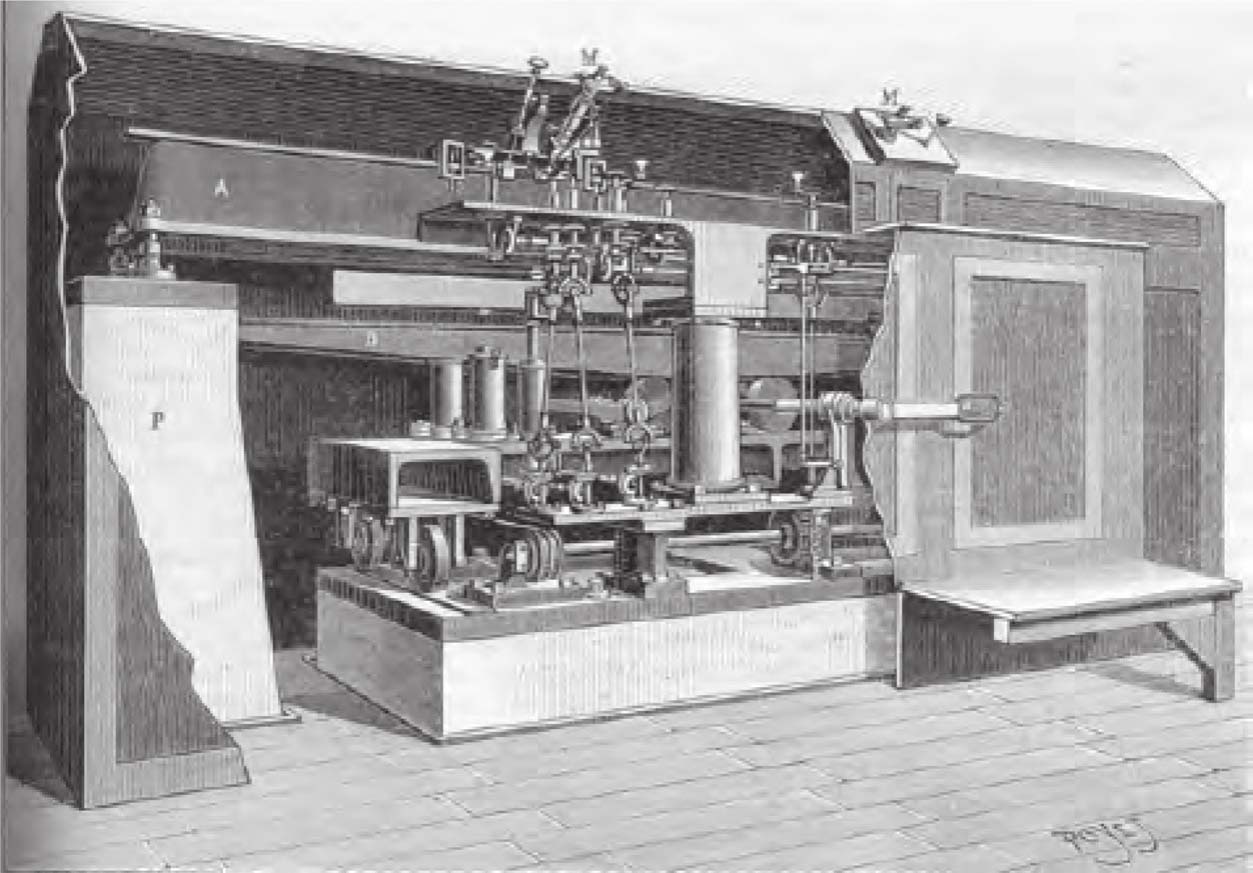

一家英国公司把这些坚硬的合金杆制成米尺,其截面呈“X”形;一家法国公司则集中精力生产一种庞大的“通用比长仪”(见图3-1),这种装置可以通过严格的程序在其他合金杆上复制出标准长度,精度为万分之二毫米。这项工作艰苦且伤脑筋。当英国的金属工人把珍贵的合金杆交给法国人时,比长仪的设备操作员会把标准米原器和空白的合金杆放在比长仪的桥装置上。利用显微镜观察后,操作员会将空白合金杆与标准米原器对齐。然后,操作者启动操纵杆,使金刚石刀片在空白合金杆的1米处精确地刻下一条细线。细分刻度同样困难。以雕刻10厘米线为例,操作员首先将两台显微镜相隔10厘米放置,再标记这个长度,然后滑动合金杆,操作员在上面刻出第二个10厘米的长度,以此类推。为了准备30根标准合金杆让各位国际代表带回各自的国家,操作员们重复了13 000次这样的操作。即使金刚石刀片在合金杆上刻出的痕迹出现了最轻微的失误,操作员也需要对空白合金杆重新磨光,然后再重复操作。 [63]

图3-1 通用比长仪

注:该仪器用于测量标准米原器铂铱复制品的精确长度。对工程师、物理学家、政治家和哲学家,尤其是法国人来说,标准化长度单位被成功推广至全球,为他们希望推广时间的十进制和标准化提供了成功范式。

资料来源:GUILLAUME,“TRAVAUX DU BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES”(1890), P.21。

终于,在1889年9月28日,也就是庞加莱进入科学院的两年后,来自缔约国的18名代表聚集在布勒特伊,完成了《米制公约》的最后审批。大会全票通过,大会主席随即宣布:“从现在开始,这个米原器将表示在冰融化的温度,即0摄氏度时的标准长度单位。同时,从现在开始,这个千克原器将作为标准质量单位。”所有的标准原器都陈列在会议室里,其中米原器放在保护管中,而千克原器被嵌在三层玻璃钟形罩里。根据公约的推广计划,各国代表都郑重其事地从选号盒中抽取一个号码,号码所对应的米原器将分配给他们的国家,收到米原器的国家代表则签字确认。

但就在此时,精心安排的一切戛然而止。最关键的一步出了问题。因为国际米原器被存放在地下保险库里,需要同时使用三把钥匙才能打开保险箱,其中一把钥匙由法国国家档案馆馆长保管,但他不在那里。大会主席建议代表们向法国商务部门的负责人寻求指示,但遭到了代表们的强烈反对。瑞士天文学家阿道夫·赫希(Adolph Hirsch)坚持认为,这次大会是国际会议,而不是法国会议,因此不会向一位普通的法国部长寻求指示。既然这绝无可能,赫希和他的同事就只能通过法国外交部长与法国政府交涉。显然,由于外交问题,这把钥匙丢了。

当天下午1点30分,委员会将国际米原器存放到了布勒特伊天文台地下二层。代表们现场证明,从那一刻起,国际米原器将被封存在保险箱中,保险箱内部用天鹅绒填充,并被固定在坚硬的黄铜圆柱体里,最后拧紧上锁。此外,与米原器一起放入保险箱的还有两把米尺,它们不是米原器的复制品,但作为“见证物品”,将永远以自身的变化情况衡量米原器的变化情况。与此同时,缔约国代表们还通过了将千克原器作为国际质量的通用标准,千克原器也与见证物品一起永远放入地下的铁制保险库中。在代表们的共同见证下,国际计量局局长用两把钥匙锁上保险库,用第三把钥匙锁住了地下室的内门,用第四把和第五把钥匙锁住了外门。在完成这些隆重的程序后,大会主席把最后的3把钥匙分别放在了密封的信封里:一把交给国际计量局局长,一把交给法国国家档案馆总警卫队,最后一把交给国际计量委员会的主席。从那时起,只有一起使用这3把钥匙才能进入密室。 [64] 米原器和千克原器的封存见图3-2。

图3-2 米原器和千克原器的封存

注:1889年,标准米原器和千克原器的批准仪式在巴黎附近的布勒特伊举行,耗费工程师心血而辛苦制造的实物被封存了,这样它们就可以作为通用的计量单位在世界上发挥作用。米原器位于上层架子上的金属保险箱中,千克原器放在下层架子的中间,千克原器的两边是6个“见证物品”,每边各3个。

资料来源: LE BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES: 1875—1975 , P.39。

这是举世瞩目的时刻。米原器是历史上制造最精良、测量最精确的物品,是最独特的人造物品,但一经封存,它就作为最普遍的物品开始发挥作用了。它藏于法国,但并非由法国所有,它既有宗教的味道,又充满强烈的理性,绝对物质化,又完全抽象化。人们从“家庭、国家、教堂”的时代进入了“家庭、国家、科学”的时代,国际原器是法兰西第三共和国的完美象征:藏于特殊性中,崛起于普遍性中。公制的象征性意义无人不知。早在1876年,法兰西第三共和国曾颁发了一枚富有象征意义的奖章,以纪念米制标准的制定以及制定该标准的科学家,并彰显原器的荣耀。 [65] 正值1889年大会审批通过了国际原器之际,法国各大报纸满怀爱国主义的荣耀感,回顾了那段屈辱的历史,普法战争给法国带来的痛苦仿佛发生在昨日,当时的外国科学家,甚至在此之前置喙法国精确度的那些人,现在都承认法国赢得了胜利。 [66]

各国代表刚刚签署了《米制公约》,随即就计划基于米原器建立新标准。对于科技公约的带头国家而言,新标准不但让他们获得了象征性的资本,而且真正地促进了贸易出口,缓和了国家之间的对抗。此外,公约还是解决世界博览会上工业产品的标准冲突的应对之法,这也就是杜马提到的商业混乱。但有了公约之后,各国就可以调节火车线路和时刻表之间的交叉情况,一旦两列火车发生碰撞,那么很快就能确定非公约签署国要对事故负责。在19世纪早期的大部分时间里,各个地区甚至国家之间的通信、生产和交换系统都是各自为营、自由发展。在19世纪最后30多年的时间里,因为在殖民地、市场和交易会上所采用的计量系统不同,导致冲突频发,而签署公约的目的正是要缓解冲突的发生,弥补电报网络、电力网络和铁路网络交会处之外的漏洞。

当时航海家们试图在不同殖民统治区的边界线上规划线路,但由于各个殖民统治区使用的地图互相不匹配,导致怨声不断,各国政府为了缓解民怨,制定了公约。政府引入了公约,以使发电机、齿轮传动系统和蒸汽机的运输更便利。但要调节这些区域间的冲突,政府需要竭尽努力签署和解文书,而且文书数量倍增,诸如战争公约、和平公约、电力公约、温度、长度和重量公约等。我们在下文中即将讲述的是时间公约。

1887年1月,庞加莱进入法兰西科学院任职,在随后的几年里,围绕这些新标准的争论达到了顶峰。院士们对米原器的详细的冶金学原理很感兴趣,也正是因为他们的深入研究,才促成了公约的签署。例如,一位著名的天文学家向法兰西科学院提交了一份论文,他在论文中将米制作为货币十进制的模型。但就在米原器获批后不久,一名挑战者写信给法兰西科学院,基于档案尺的标准,质疑新的米原器的精确度,对此德国天文学家福尔斯特制定了一条规则:“国际计量委员会不允许米制的基准需要不时且不断的修正,国际米原器已经针对该基准做出了实质性定义。” [67] 现在,米原器是唯一的标准。

法国人极力推行公约,一方面是出于原则,另一方面是为了对抗大英帝国的力量,这使公约的概念逐渐扩展并浓缩成一个词,产生了三重共鸣。就在签署《米制公约》后的第二年,各国又在该公约的影响下引入了时间和空间的十进制。《米制公约》被认定为国际条约,成为法国在19世纪下半叶比其他任何国家都更积极推动的外交文书。通常来说,公约是指根据广泛协议而确定的数量或关系。根据公约来确定新的公约是从《米制公约》开始遗留下来的传统。当法国人戴着手套,双手把抛光处理的标准米原器放进保险库时,就意味着法国人掌握了一套世界通用的度量衡系统的钥匙。外交与科学、民族主义与国际主义、特殊性与普遍性在这座神圣的保险库中交相融合。

但如果法国真能将空间和质量都锁在布勒特伊地下二层的保险库中,那么时间就会变得更加难懂了。19世纪80年代初,法国有一篇评论悲叹道,时钟异常难懂,每个时钟都自己独特的“个性”,不容任何人根据温度对其进行调节修正。这并不是说法国的天文学家和物理学家没有尝试过。在整个欧洲,社区、城市、地区和国家都在努力实现时钟的标准化和一致性。19世纪70年代末,在巴黎和维也纳,工业蒸汽厂向地下管道注入压缩空气,然后调节压力,以气动方式设置城市周围的时钟。顾客可以在气动商店里闲逛,选择喜欢的维多利亚式气动时钟。

由于压力脉冲,在巴黎街道赛跑的时间出现了15秒的延迟,起初这似乎无关紧要。然而到了1881年,人们对时间的敏感度大幅提高,即使这种微小的延迟,人们也会发现。

这个问题引起了天文学的关注,也引起了桥梁和道路工程师的关注。很快,公众也开始关注这个问题。起初,工程师们对此不屑理睬,他们认为:“从理论上来说,这种微小的误差无可争议,但在实际应用中,由于我们只要求时钟显示分钟,而且分针按步跳,不需要进一步的时间划分,甚至可以说,进一步时间划分的意义不大。”守钟人则对此补充道,脉冲到达时钟网络的最外层需要15秒,他们会将天文台的时钟偏移15秒,这样就可以抵消差异了。确切地说,他们会根据每个气动时钟与中心控制室的距离,在每个气动时钟上安装减速配重装置。他们向市民保证:“这种方法几乎可以修正所有的时间误差。”

[68]

气动时钟控制室如图3-3所示,气动时钟展示室如图3-4所示。

这个问题引起了天文学的关注,也引起了桥梁和道路工程师的关注。很快,公众也开始关注这个问题。起初,工程师们对此不屑理睬,他们认为:“从理论上来说,这种微小的误差无可争议,但在实际应用中,由于我们只要求时钟显示分钟,而且分针按步跳,不需要进一步的时间划分,甚至可以说,进一步时间划分的意义不大。”守钟人则对此补充道,脉冲到达时钟网络的最外层需要15秒,他们会将天文台的时钟偏移15秒,这样就可以抵消差异了。确切地说,他们会根据每个气动时钟与中心控制室的距离,在每个气动时钟上安装减速配重装置。他们向市民保证:“这种方法几乎可以修正所有的时间误差。”

[68]

气动时钟控制室如图3-3所示,气动时钟展示室如图3-4所示。

图3-3 气动时钟控制室(大约1880年)

注:时间信号从巴黎电报街的控制室通过管道传送到城市的各条街道,每个季度进行一次时钟同步。

资料来源: COMPAGNIE GÉNÉRALE DES HORLOGES PNEUMATIQUES , ARCHIVES DE LA VILLE DE PARIS, VONC 20。

图3-4 气动时钟展示室(大约1880年)

注:无论是公司还是个人,都可以从展示室购买时钟,并通过巴黎的气动管道定时接收精准的气动信号。

资料来源: COMPAGNIE GÉNÉRALE DES HORLOGES PNEUMATIQUES , ARCHIVES DE LA VILLE DE PARIS, VONC 20。

这组小插图印证了时钟同步的两个显著特征。第一,人们的时间意识变得敏锐了。在19世纪以前,时钟通常连分针都没有。 [69] 但到了19世纪80年代,哪怕出现15秒的时间差异,工程师都会调整公共时钟。第二,在专业人士和公众看来,传送时间,即使是压力波以声音的速度传送信号所需的时间,都是不容忽视的问题。19世纪末,如果公众想要调整时钟的秒针,天文学家也可以做到,因为他们早就习惯了追求更高的精度。巴黎天文台主任、海王星的发现者之一奥本·勒威耶(Urbain Le Verrier)早就希望统一电气化时间。在19世纪后期的天文学工作中,用气动方法使时钟同步是极其不准确的。1875年,考虑到天文台在统一度量衡系统方面所发挥的作用,而且天文学家已经用电统一了天文台各个房间的时间,勒威耶提出用电来实现巴黎时间的标准化和统一。这一想法得到了物理学家科努和斐索以及天文台各位天文学家的支持。这是一个完美的巴黎综合理工大学项目。勒威耶不失时机地要求塞纳河省给予支持,而且他和其他天文学家都断定,这个项目旨在将天文台的内部秩序推广并应用到整个城市:“我提议巴黎同步运行公共时钟,与我们生活所需的精确度相比,公共时钟的精确度要更高。如果巴黎市政府同意的话,就能够借此契机提高时钟制作工艺,促进钟表制造业的发展,让法国钟表匠一举成名。” [70]

巴黎市政府同意了,并立即成立了人才济济的委员会提供指导。古斯塔夫·特雷斯卡(Gustave Tresca)加入了时间标准化运动,正是他监督了标准铂铱合金杆和砝码的生产过程,而这些合金杆和砝码被封存在布勒特伊的地下室中。法国杰出的物理学家爱德蒙·贝克勒尔(Edmond Becquerel)也参与其中,他的父亲是因发现天然放射性而闻名的亨利·贝克勒尔(Henri Becquerel)。著名的建筑师维欧勒·勒·杜克(Eugène Viollet-le-Duc)之所以担任该委员会的成员,无疑是因为他杰出的修复技术,大教堂的时钟校准会给建筑结构带来巨大的问题。巴黎天文台的天文学家查尔斯·沃尔夫(Charles Wolf)在委员会中担任专员,天文台的大部分电气化时钟同步系统都是他发明的。天文学家和盟友们举行了一场造钟比赛,很快就拿出了一套可行的试行系统。

1879年1月,委员会向巴黎汇报工作时,勒威耶已经去世,但他的计划成功了。巴黎安装了十几个同步时钟,这些时钟分别放置在不同的天文台,通过电报电缆与天文台的主时钟相连,并精准地基于天文台精确的时钟同步模型运行,而且每一个次级时钟的机械装置都设置成每24小时快15秒。天文台的控制脉冲会驱动每个公共时钟中的电磁铁运转,从而减慢钟摆的速度,使远程时钟与主时钟保持同步状态。每一个次级时钟以电气化的方式传送时间,重新设置市政厅、重要广场和教堂的公共时钟。委员会的工作汇报称,从报告之时开始,有40个公共时钟能够准确地显示时间,可以精确到最近的一分钟。实际上,当时钟收到重置信号后,精确度可达一秒钟。尽管如此,由于空间和法律的限制,天文台的时间电缆没能走得更远:

我们没有把任何铁路时钟纳入同步时钟的清单,并不是我们对公众的诉求有误解,公众渴望了解如何能让这些时钟相互同步,并能与城市中的时钟同步。但是,在委员会看来,这样做似乎太过轻率了。因为在如此复杂的背景下,由于强大的利益驱动,一旦因时钟同步引发事故,那么后果不堪设想。然而,毫无疑问,当铁路公司看到附近的所有时钟都在定时报时,就会自发地使自己的时钟与天文台的时钟同步。到了那一天,巴黎的时间统一了,整个法国的时间也将统一。 [71]

这个愿景令人赞叹。天文台不断推广勒威耶的系统,直到它覆盖整个巴黎。好像国家精度中心的时钟会自行“复制”,遍布城市,直到每个珠宝商和每个公民都能随时看到天文学家的时间,然后铁路系统乃至整个法国都会以此为例,纷纷效仿。在一个时间大厅中,室内放满了镜子,勒威耶基于天文理论设定的钟摆,犹如通过镜子形成的一连串象征性反射一样,会设定整个法国范围内每个时钟的时间。

这些时钟没有起作用。在很多地点,污水管道系统结冰,导致电缆中断:在没有主时钟干预的情况下,电流最终驱动着次级时钟运转。很快,巴黎各地的公共时钟都各行其是,显示自己独有的时间。这让委员会既尴尬又愤怒,于是责备了总工程师。双方因专利问题以及公共时钟在时间记录准确度等方面的专利失效而相互指责对方。总工程师恳请委员们使用他的最新发明,并猛烈抨击了那些收不到重置信号就无法显示精准时间的时钟。总工程师认为:“无论何时,当观察者看向钟表盘,必须能绝对肯定地得到正确的时间,误差最多是几秒钟,而不是在5分钟内。” [72]

在1882年和1883年间,官方收到了大量的反馈,都说自己行政区内的时钟没有从天文台获得正确的电子信号指示。到1883年春,就连与副调节器相连的公共时钟都没有收到任何电流。 [73] 计划的发起人也承认,法国尚未实现各城市的时间统一。雪上加霜的是,在1英尺等于12英寸的伦敦,已率先开始实施时间标准化。 [74]

建立米制公约给法国带来了荣誉,但令法国科学界感到愤愤不平的是,他们与同步时间失之交臂。1889年,天文台台长恳求市政府必须停止这种时间混乱的局面:“天文台的计划已经多次受到巴黎的时间分配方式的干扰。到目前为止,我们所取得的成果远远不能令人满意,考虑到民众纷纷抗议,天文台台长只能要求删除任何关于‘天文台时间’的提议。” [75] 如果不制止,在1900年的巴黎世界博览会上,外国人会看到这种令人遗憾的情况。市政府和天文台难道不能建立一个“更配得上巴黎这样的城市”的系统吗?在这种情况下,人们越发清楚地认识到,铁路系统远不可能像勒威耶梦想的那样“自发地”模仿天文台-城市系统。