唐代杜佑《通典》说:“三代之制,人臣皆以玺玉为印,龙虎为钮。”所以一般认为印章起源于三代。但也有人认为起源于殷代,说与书契的刻制有关。因此,尚未有定论。

印章和其他工艺美术品一样,是由实用而产生的。《周礼·掌节职》记载说:“货贿用玺节。”据汉代郑康成注:“玺节者,即今之印章也。”这就说明,当时印章是为了商业上在交流货物时作为凭信的信物而产生的。

后来,印章又成了当权者表征权益的法物,被加上了许多限制。秦始皇在少府设置“符节令丞”,专门掌管玺印。对君臣的印信,规定为天子称“玺”,其材用玉;其馀的人只能称“印”,多为铜,不能用玉。这样,印式、称谓和印材都成为区分官阶的标准,不若在秦以前那样地“唯其所好”,不受任何限制。

秦代“符节令丞”的设置,开了后世封建王朝的监印官制度;秦始皇所制的螭虎“六玺”,开了后世帝王的玉玺制度。

汉代除“六玺”外,还规定了二千石以上的官吏称“章”,二百石至千石的称“印”,姓名印则都称“私印”。印章的格式、印体的大小和文字的体制,更趋统一。

当时的印章,官印在方寸之间,私印则较小。而所有官私印章,类多白文。因为钤在捆缚文简绳结的泥团上,印文呈现为突起的阳文,较为清晰。这样钤有印章的泥块,叫做“封泥”,也称“泥封”。

汉代的印章,其繁盛可说达到了顶点。汉印在书法结体上力求美化,在印面处理上力求完整。它的成就,可以比之于唐代的诗、宋代的词和元代的曲,奇峰突起,是光辉的一页。

汉印一般都用翻砂和拨蜡的方法用铜来浇铸,这种印章后世称为“铸印”。如遇军中紧急应用,一时不及浇铸,就用刻刀直接在印材上凿成,后世称为“凿印”,又称“急就章”,将军印大抵如此。

汉印的字体大都方正浑穆,和隶书有相通之处。这种书体即所谓“缪篆”,亦称“摹印篆”。

汉印的印式除普通习见的一面印、二面印外,还有三面印、六面印以及子母印,等等。用以表示官阶的高下,印钮又分橐驼、龟、鼻等等。文字少者仅一二字,多者竟有二十字。也有用殳篆、蜡封等入印的。

统观三代、秦汉玺印,无论朱文、白文,都是在极小的方寸之间,用籀文或者缪篆等,通过分朱布白的手段,取得疏密参差、离合有伦的高度艺术效果,成为精湛瑰丽的典范,为后世的篆刻家所取法,并使篆刻成为中国特有的一种艺术。

印章由实用而产生,至秦又扩大为当权者表征权益的法物,至于再扩大到作为美的欣赏,用到书画作品上去,那是极其后来的事情了。

秦汉印章以白文为主。东晋以后,由于官府文书改用纸帛,印信不再打在泥团上,而用红色钤在纸帛上,于是官府的印信改用朱文,不再采用白文印章。究其原委,白文打在泥团上比较清楚醒目,有实用价值,改打在纸帛上,则朱文清楚醒目,白文反逊。

印章由文字所组成,因此印文也随着文字的演变而变化。从六朝开始,文字由过去通行篆书、隶书改变为楷书、行草书,印章上所用的印文也由周秦汉魏的大篆、缪篆渐渐变为隋唐的九叠文。有的兼用蒙古文,亦以工整平满的手法出之,使在印面求得统一。将军印则用柳叶文,王府之玺则用玉箸小篆,监察御史则用八叠文。清代的关防,则杂用各体,且多与满文并用。

印章的制度也从隋唐开始更趋复杂,以印的方长厚薄、分寸大小,区别官职的尊卑、品级的高低。官印有大至十三公分的,也有长方形的,但印章的边框大都与印文的粗细相等。到了宋代,渐有用宽边的,金元印宽边居多,明清官印则全为宽边,甚至有内细外宽的双重边框。

古玺印大多是佩带的,所以有穿孔之钮。到隋唐以后,官印体积庞大,不便佩带,且不易握手钤盖,故改钮为柄,植于印背正中。开始仅长寸许,明代以后,其柄渐长,有约当一握的,这无非是便于使用罢了。印材则大多用犀象铜木。隋唐以后的官印,往往在背上或印侧镌刻年月与掌铸官名,元明时代,则并刻字号,以杜伪造。

对于隋唐以来印章的发展,过去许多论者认为不合秦汉玺印的传统,与六书相悖,是堕入晦暗的时期。这种说法,违反历史,不能作为定论。但是有相当多的评论家站在保守的立场,说了不少错误的话,例如周亮工在《黄济叔印谱》前所写:“此道与声诗同。宋元无诗,至明而诗始可继唐。唐宋元无印章,至明而印章始可继汉。”又如桂馥所说:“摹印变于唐,晦于宋。”对这些论调,是不能表示苟同的。当然,由于隋唐时期的印章采用九叠文,故不可能兼有秦汉玺印的分朱布白、离合有伦的风格。

隋唐以来的印章所以发生巨变,实与文字由篆隶而行楷有密切关系。官印为官府对民众发布文告的法物,当时民间所通行的文字已非篆隶,如果仍用古籀入印,势必脱离民众,难期实用。为了使民众易于接受,采用比较普及的字体加以美化入印,这是极其自然的。正如太平天国的印章以及现代的印章,大都采用印刷体(宋体),一望而知是谁的印章,这也是随着时代的演变而产生的必然现象。

所谓九叠文,因古代以“九”为数的终极,并不一定有九叠,以曲叠匀称、填满印面为主。九叠文的出现,与古代盛行的吉祥图案,有极深的渊源。到了宋代,复有以隶入印的,如“右策宁州留后朱记”,为后世以八分入印的开端。

印章在唐以前,主要是商业上用作凭信,当权者用作表征权益。至于发展到作为独立的艺术品,镌刻斋馆、收藏、诗句、别号等内容,用之于书画作品,最早恐怕要算唐太宗自书“贞观”二字的联珠印了。此后,印章的用途分为二大系:有的作为征信的工具,有的作为欣赏的独立艺术品,即篆刻艺术。后者更与文人画的发展相结合,形成了东方特有的艺术形式,和绘画、书法相映成辉,大家辈出,影响远及东方其他国家。

文人画的出现和发展,是唐代中叶以后的事,至宋逐渐支配画坛,而全盛于元代。文人画主张“画中有诗”,对于题跋、书法、印章都同等重视,印章在文人画中就成为不可或缺的了。

篆刻源于书法。在方寸印面上运用文字的结构、组合,通过分朱布白的手法,获得疏密参差、离合有伦的高度艺术效果,再施以雕刻上的种种刀法,而成印章。印章用朱色印泥钤于书画,能在大片黧黑的墨色中,产生对照的奇趣。这种美的欣赏,为士大夫所喜爱,为文人画家、收藏家所喜爱,因之成为风尚。

宋末元初的赵孟頫(一二五四- 一三二二),首先对篆刻大加提倡,是一位伟大的书家、画家、篆刻家、诗人。在篆刻上,他竭力提倡复古,主张以玉箸小篆那种圆转之法来矫正当时官私印信流行已久的九叠文。他的作品,虽不免力薄风靡,无补纤弱,距离秦汉玺印的风骨还是很远,但这种圆转流丽的朱文,已足为后来的篆刻家所取法。

赵孟頫对篆刻大加提倡,接着吾丘衍又写出了第一部关于篆刻艺术的论著《学古篇》,用三十五举来阐述篆刻艺术的法度,被篆刻家奉为经典,使篆刻创作有了理论根据,澄清了隋唐以来以九叠文为尚的风气。

明初王冕(一二八七—一三五八)又发明用花乳石刻印,由于石质松软,篆刻家篆写以后可自己雕刻而不必假手于工匠。这一转变,使篆刻艺术大大跃进了一步。

明代文征明(一四七〇—一五五九)和他的儿子文彭(一四九八一一五七三),都是身兼文人画、书法、篆刻三家的人。尤以文彭是最先研究、师承汉印的人。他的作品典雅秀润,为后世的篆刻家指出了雅正的道路,在篆刻史上做出了继往开来的贡献。

文彭的学生何震,是皖派(亦称徽派)的先驱者,他一变乃师之风,而易以流利苍古的格调,其名望极高,世称“文何”。

明末的汪关、汪泓父子,一变何震之法,创立了工整流利的风格。白文宗汉印,篆法、结构和运刀,能得自然之致。印文的并笔及破边之法,也从他们创始。当时的画家、书法家和士大夫如董其昌、王时敏、文震孟、恽本初、归昌世、毛晋、钱谦益等人所用的印,大都出自他们之手。

何震虽说是皖派的先驱者,实际上至清初程邃、巴慰祖、胡唐、汪肇龙一出,皖派才真正形成。他们竭力矫正当时乖谬离奇的恶俗之风。尤其是程邃,是一位具有民族气节的文人画家,以《款识录》和大小篆合一为宗,且得力于秦汉玺印。所作疏密参差、离合有伦,朱文尤善。题识作草书,亦厚重有力。实际上,他的作品远远超过了甚嚣尘上的“文何”的声名。

继程邃之后的巴慰祖、胡唐,所作尤多汉印的神髓,精能异常。晚清赵之谦在“钜鹿魏氏”一印的题跋中有句云:“老辈风流忽衰歇,雕虫不为小技绝,浙皖两宗可数人,丁黄邓蒋巴胡陈(鸿寿)。”巴慰祖和胡唐之为后世所推重,可以概见。

皖派盛于清代康熙到嘉庆这一段时期。顾名思义,皖,当指黄山地区,但是这一派作者如林,超出了黄山一地的范围。例如山阴有董洵、王声,江阴有沈凤等。皖派的影响很大,就是浙派的创始人丁敬,在早期也受到皖派的一定影响。

篆刻艺术通过皖派接踵汉印。而皖派又能不拘于汉人成法,在汉印的基础上加以发展创新,不随俗趣,为后世做出了典范。

当皖派在印坛上称盛的时候,杭州的丁敬(一六九五- 一七六五)以浙派的雄姿崛起于浙江,他的作品质朴浑厚,无时下之习。师承他的黄易、蒋仁、奚冈、陈豫钟、陈鸿寿、赵之琛、钱松等人,和他一起被称为西泠八家。他们在乾隆、嘉庆、道光、咸丰这一段时期,生气勃勃地支配了整个印坛。

皖浙二派,都是取法秦汉玺印的,但由于艺术观的不同,因此,表现为两种不同的面目。皖浙二派,可以比之为绘画上的南北二宗,也可以比之为书法上的碑学和帖学。

篆刻艺术发展到浙派阶段,文何的旧体已皮骨皆尽了。在浙派绵延的二百多年间,虽然出现了以邓石如为首的革命的异军,但是印坛势力仍属以朴老遒劲为其精髓的浙派。

浙派的黄易、蒋仁、奚冈诸家,虽然各有面目,但都是直接师承丁敬的。继起的陈豫钟最初师法何震,后来才学丁敬。陈鸿寿则师承黄易。赵之琛虽然是陈豫钟的学生,但早年都是师承陈鸿寿的。浙派以巧见胜的,要算赵之琛了,他在篆法和结构上,对分朱布白的虚实处理,有独到之处,在运刀上则惯用切刀和碎刀,在每一笔上都表现出凿痕来,因此产生了流弊,所谓燕尾鹤膝,时有流露,失却了古朴堂皇的意趣。后来模仿他的,每况愈下,竟至尘容俗状,一无可取。赵之谦在《书扬州吴让之印谱》中说:“浙宗见巧,莫如次闲,曼生巧七而拙三,龙泓忘拙忘巧,秋庵巧拙匀,山堂则九拙而孕一巧。”可谓至言。浙派最后一位大师钱松的作品,则以浑厚古朴、苍劲茂秀之风横扫时下恶习。惜其早逝,末能挽浙派的颓风。

浙派诸子的作品,自有其至高的艺术价值。但师法浙派的人往往肖其貌而不知摄其神,于是流于形式,继起无人,渐见衰落。鉴家魏锡曾在《吴让之印谱跋》中说得很对:“流及次闲,偭越规矩,直自郐尔。而习次闲者未见丁谱,自谓浙宗,且以皖为诟病,无怪皖人知有陈(鸿寿)赵(之琛),不知其他。余常谓浙宗后起而先亡者,此也!”

在浙派之外自树一帜的邓石如(一七四三一一八〇五),是清代中叶杰出的篆刻家。他虽与黄易、陈鸿寿为同时代人,但是他的篆刻宗何震、程邃,且参以《汉祀三公山碑》及三国吴《禅国山碑》等的体势笔意,朱文则发展赵孟頫的元朱文。他以隶书作篆,一变唐以来篆书的拘谨面貌。由于他卓越的书法造诣,使他的篆刻增强了艺术生命。所作苍劲雍容、流转多姿,成就辉煌。

自文、何至皖浙二派所有的篆刻家,因被复古主义思想所束缚,均谨守汉印法度,以缪篆(摹印篆)一体为宗。邓石如一出,将小篆和碑额等体势及笔意注入印章,冲破了藩篱,赋篆刻艺术以新的生命,为后来的篆刻家拓宽了篆刻艺术的参考范围和知识领域。

邓石如开辟了新路以后,他的再传弟子吴熙载(一七九九一一八七〇),由于篆隶书法的功力极深,碑碣之学又极渊博,在刻印上能参以碑碣的刀法,把邓石如这一派的篆刻艺术提高到了顶峰。

邓石如和吴熙载的成就,不仅在于他们的印作精湛,更重要的在于他们的革新对篆刻史的发展做出了极为重大的贡献。

吴咨和徐三庚也是属于邓石如派的重要篆刻家,但是吴咨的作品气韵较弱,远逊于吴熙载;徐三庚则流于纤巧,在篆法上对让头舒足以及密不容针、宽能走马的处理,略嫌过分,所以作品比较单薄。

在浙派和邓石如派同时称雄的情况下,具有多方面修养的有先行意义的大艺术家赵之谦(一八二九一一八八四),亦崛起于印坛。

赵之谦继承了扬州八怪在艺术上的创新精神,是晚清推动我国篆刻艺术向新方向发展的骁将。他在写意画法上、北碑书法上和文字学的研究上,都做出了很大的贡献,尤其在篆刻上做出的贡献,更见卓绝。赵之谦和吴熙载是同时代人,而且是朋友,但是他们所走的道路并不一致。吴熙载谨守师法,虽采用了碑碣的刀法,却始终没有越出邓石如的范围。而赵之谦则在邓石如以小篆和碑额入印的启发下,把篆刻艺术所取资的领域扩而广之,甚至连权量诏版、钱布镜铭、瓦当石碣等凡有文字可取法的,无不采入印中。

赵之谦早年曾致力于浙派,中年以后才逐渐进入皖派,最后融合浙皖二派而创为新浙派。他的作品,无论篆法、结构和运刀,都超越过去的大家丁敬、邓石如等人,成就很高。他在朱文“赵之谦印”一钮的款识上刻道:“龙泓无此安详,完白无此精悍。”所言并不为过。

赵之谦在篆刻上提倡有笔有墨,因而他的作品更见生动活泼、风韵婀娜。他也曾试以单刀直切,这对后来的齐白石有影响。他的印作固然成就极高,而款识的成就,恐怕更高。他用北碑书体刻制款识,雄伟奇宕;也把汉画像刻入款识,妙趣横生;还用《始平公》的方法刻制阳文的款识,前无古人,就是到现在,也还没有发现超过他的人。

篆刻在晚清,由于从泥古保守思想中解放出来,呈现欣欣向荣的局面,所以在赵之谦以后,又接连不断地出现了很多杰出的篆刻家。

吴昌硕(一八四四- 一九二七),是清代最后一位大艺术家,诗书画印,无不卓绝。他善于创造性地把诗书画印冶于一炉,作品古拙浑厚、苍劲郁勃。他的篆刻,得力于石鼓瓦甓以及封泥和将军印。由于他以三代吉金乐石的线条和结体书写石鼓文,发展了篆法,因此,他的刻印在书写上就有别于以前的大家。

吴昌硕在篆刻上初学徐三庚、钱松、吴熙载诸家,继则师事秦汉玺印、封泥瓦甓等,其作品在印文分布排列上,能冥会前人法度,又不为陈规所限,加上用钝刀切石,淳朴古拙之趣更显。他不主张死摹古人,而提倡在传统上发展创新,形成了写意刻法的一派。这一派可名之为海派。

吴昌硕在篆刻史上的贡献很大,对后世的赵石、陈衡恪、齐白石等人均有影响。

与吴昌硕同时的黄士陵(一八四九一一九〇八),虽是安徽黟县人,但因为久居广州,因此,由他开创的一派可称之为粤派。

黄士陵能画,篆法则闳肆精融、渊懿茂朴,继承了邓石如、吴熙载的衣钵。他的印作锋锐挺劲、光洁妍美,看似呆板,实不呆板,具有很多的变化,正好与吴昌硕所刻的具有乱头粗服的风格相对照。他最初学丁敬,继学邓石如、吴熙载,并及赵之谦。自秦汉玺印之外,复取材于两汉金文。他的学生李尹桑曾经说:“悲庵之学在贞石,黟山之学在吉金,悲庵之功在秦汉之下,黟山之功在三代以上。”此说完全搔着痒处。

受黄士陵影响的,齐白石固然是其中之一,其他如李尹桑、邓万岁、易憙等人,也无不受他的影响。

现代的齐白石(一八六三一一九五七),是杰出的大艺术家,在诗书画印方面,和赵之谦、吴昌硕一样,有极高的成就。

齐白石学印初期,师法浙派以及赵之谦、黄士陵、吴昌硕等人,尤其得吴昌硕的影响最大。他那纵横排奡的风格同样反映在刻印上,处处流露其天才和魄力。

齐白石从赵之谦的单刀直切中得到启示,又从汉代将军印和魏晋时期少数民族多字官印的椎凿法和风格中汲取营养,不拘绳墨,随刀而成,往往不加修饰,任其欹斜剥落,自有一种奇趣。

齐白石在刻印理论上不以“摹、做、削”为然,认为这是刻印的绝症。他的作品痛快淋漓,能在古来不少大家之后,开辟一个新的天地。

因为齐白石久居北京,所以他这一派似应称之为京派。他的刻印,不但对北京印坛和国内各地篆刻界影响深广,而且还影响到日本的不少篆刻家。

晚清的印坛由于从泥古的泥坑中被拯救出来,所以欣欣向荣,呈现兴旺景象。解放以来,在党的“双百”方针指引下,流派纷乘,名家辈出,更把篆刻艺术推向了前所未有的空前的高度。

(选自《印学论丛- 西泠印社八十周年论文集》,西泠印社出版社1987年第1版)

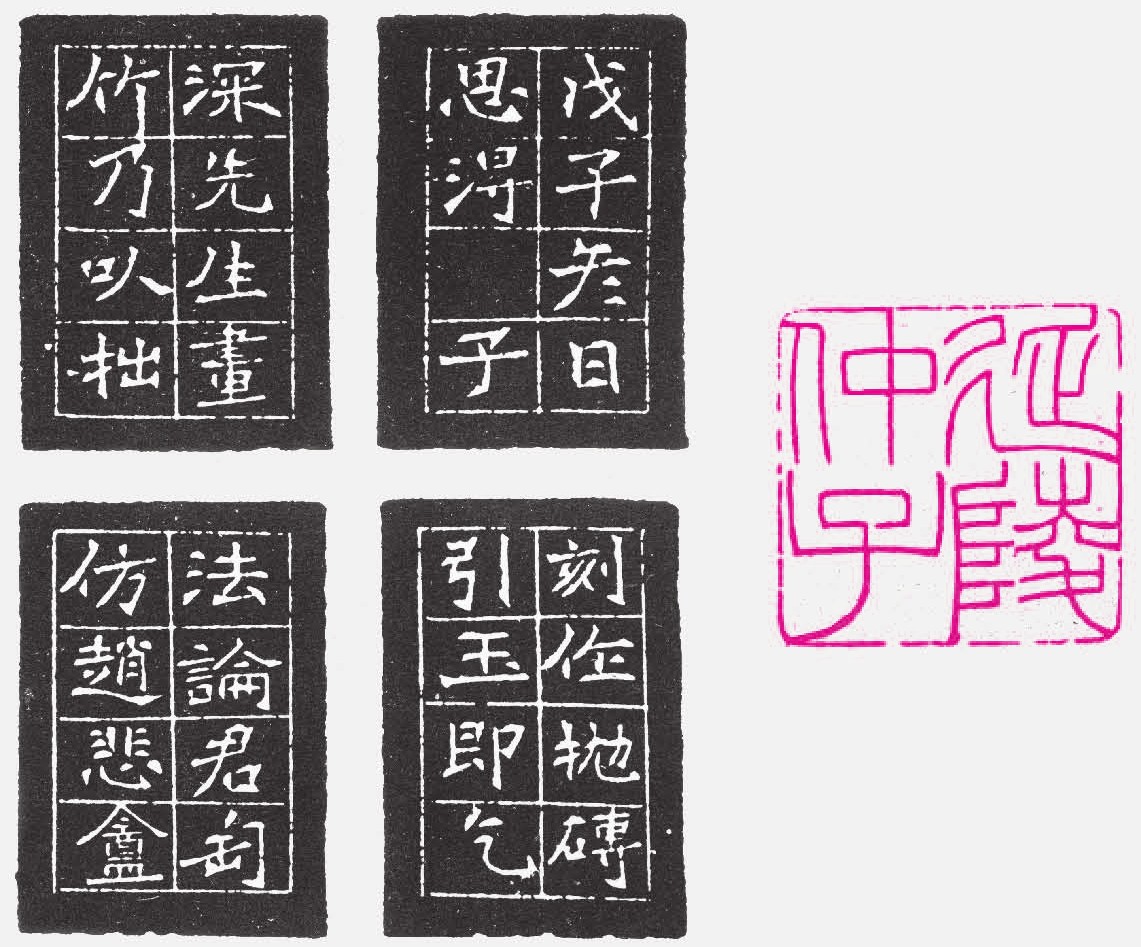

君匋之玺 钱君匋 作

冰 钱君匋 作

君匋 钱君匋 作

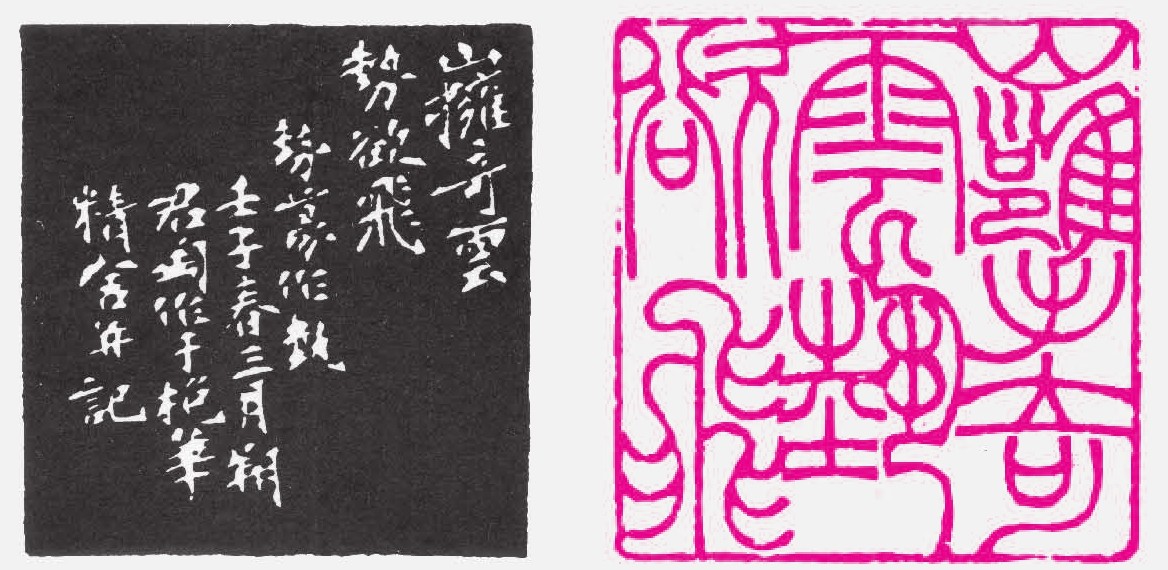

山拥奇云势欲飞 钱君匋 作

延陵仲子 钱君匋 作

衡宇曦月 钱君匋 作

君匋私印 钱君匋 作

明轩手状 钱君匋 作

江山如此多娇 钱君匋 作

沈尹默 钱君匋 作

丁聪 钱君匋 作

周作人 钱君匋 作

闻天 钱君匋 作