语义大致分两种类型:一类是对现实现象的抽象和概括,称为语汇意义;一类是对语言事实中所隐含的某种共性要素的抽象和概括,称为语法意义。我们这里所讨论的语义只限于语汇意义。

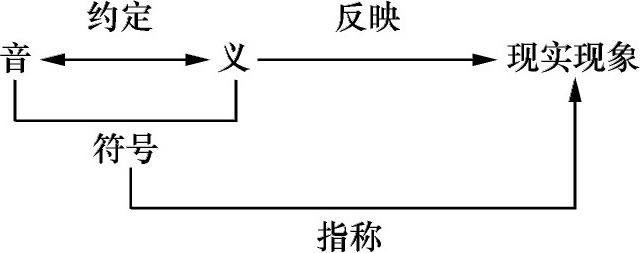

语言的基本结构单位是音义结合体,音和义犹如一张纸的正反面,没有正面,也就没有反面。前面讨论的字音或词音都是联系着它们所表达的意义来说的,只是为了分析的方便没有涉及意义。现在集中讨论这方面的问题。什么是基本结构单位的意义?就是和语音相联系的现实现象在人们意识中的概括反映。这涉及音、义、物(现实现象)三者的关系。例如“人”,它的语音在汉语普通话中读ren,意义是“用两条腿走路、会说话、会制造和运用生产工具进行劳动的动物”,“物”就是现实中的人,不管大人、小孩儿,男人、女人,中国人、外国人,都是人。意义就是对现实现象的临摹、摹写或反映,但它必须由一定的语音形式表达出来,这样它才能将现实现象转化为语言的“码”,人们才可以自如地运用它来进行交际。弄清楚音、义、物三者的关系,是语义研究中的一个重要问题。它们的关系可以简化为下图:

意思是说,音和义之间的关系是由社会约定的,不是理据性的约定,就是无理据性的约定,双向的箭头表示它们的相互依存性。“义”是对现实现象的概括反映,它是联系现实现象和音之间的桥梁;没有意义,即没有对现实的反映,那么声音归声音,现实现象归现实现象,相互间无从建立联系。音义结合的符号,也就是语言基本结构单位,用来指称现实现象,人们可以用这种符号进行交际。这个图大致可以表示语言基本结构单位的性质和特点,下面就以此为基础讨论它的几个重要方面的问题。

语汇意义是对现实现象的临摹、摹写或反映,字义或词义就是和语音相联系的现实现象在人们意识中的概括反映。“摹写”“反映”或“临摹”与照相不同,它虽然要以被摹写的东西的客观实在性为前提,但可以摹写得“像”或“不像”,甚至可以走样。为什么?因为摹写可以包含参与摹写的人很多主观的东西,在字义或词义中寄托人们的立场、态度、希望和感情。如“革命”,它指的是:代表新生产力的社会力量用暴力摧毁旧的腐朽的社会制度,解放生产力,建立新的生产关系和新的社会制度。中国人民反对蒋介石政权的斗争并取得胜利,这是一场革命,但蒋介石不承认,反而认为它是一种“叛乱”。不同的社会人群对相同的字语而做出的不同解释,反映“摹写”与“照相”的区别。如果说“革命”这个字组的意义与人们的切身利益有关,因而不同的社会人群可以有不同的解释,而一些日常的用语就不一定有这样的对立了。这不一定。如对老年人的称呼,普通话可以说“老头儿”,也可以说“老头子”,但其褒贬的感情色彩有差异,因“老头儿”含亲昵的感情色彩,而“老头子”则带有厌弃的感情。这种感情色彩的问题这里暂且不提,现在集中讨论跟现实现象的摹写、反映相联系的一些问题,以便从中考察字义或词义的特点。

第一,字义对现实现象的摹写、反映是一种抽象的、概括的认识,只管某一类现实现象的某些共同的特点,不管该类现象的各种具体的、形形色色的表现形式。为什么?因为现实现象的个体是无数的,人们没有必要、也没有可能给每支笔、每棵树、每个苹果……设立一个符号,只能把有共同特点的现象归在一起,给以一个名称,使它与其他现象区别开来。所以有了名称,人们就能够把现实现象中特殊的东西当作普遍的、一般的东西,把复杂的东西当作简单的东西来掌握。名称为什么具有如此神奇的效用?就是由于字义的概括性。比方说“人”,现实世界里有男人、女人的区别,大人、小孩儿的区别,古人、今人的区别,中国人、外国人的区别,工人、资本家的区别……但“人”这个名称舍弃了这些区别,只剩下能和其他动物区别开来的“会说话、会劳动、用两条腿走路”这些特点。谁见过“人”?只能见到张三、李四。所以,现实现象是具体的、特殊的,语言里的字义是概括的、一般的,体现语言社团对现实现象的理解与认识。这里需要补充说明的是,“名称”这一概念的含义不仅指人、山、水、树之类的事物,也指跑、跳、说、笑、红、绿之类的现象。总之,每一个字的字义都是概括的,体现语言社团对现实现象的一种分类认识。所以,概括性是字义或词义的第一个重要的特点。

第二,一种语言对现实现象进行概括反映的时候不是零零散散地就事论事,而是很有条理,自成一个严密的系统,所以系统性是字义的第二个重要的特点。这个问题很复杂,这里只能作一些简单的举例说明。比方说,现实现象有的有生命,有的没有生命,如何对这些有生命的现象进行编码?不同的语言就呈现出不同的特点。汉语是先把握整体,而后再用组字的办法表达它的下属类。例如“人”,它指称所有的人,而后用“男人”“女人”等指称它的下属类。英语的编码方式与汉语不同,它没有和汉语的“人”相对应的词,只有man(男人)和woman(女人),它们加起来才相当于汉语的“人”。这种差别说明汉语社团和英语社团在观察、概括“会说话、会劳动、用两条腿走路”这类动物时的角度有区别,英语社团突出性别的差异,而汉语的“人”则忽视性别差异,只突出“人”与其他动物的区别。观察角度的这种差异会给语言的编码系统带来深刻影响,使语言的结构呈现出系统性、平行性的特点。比方说小孩儿,英语也需要分男孩儿(boy)和女孩儿(girl),以便与man、woman的区分相呼应;代词,man、boy需要用he(主格)和him(宾格)指代,woman、girl需要用she(主格)和her(宾格)指代,相互不能混用;即使是猪、马、牛、羊、鹿之类的动物也因性别的差异而使用不同的词,如公猪叫boar,母猪叫sow;公马叫stallion,母马叫mare;公牛叫bull,母牛叫cow;公羊叫ram,母羊叫ewe……汉语就没有这种区别,马、牛、羊、鸡、鸭等也与人一样,不做性别的区别。这种区别还对词与词的组配产生影响,如形容一个人长得漂亮,man要用handsome,woman要用pretty,等等。这些现象都说明,英语和汉语的语义是两个不同的系统。人们可能会说,汉语的“男人、女人”不就与英语man、woman一样吗?怎能说它们的编码方式有差异?这只要对语言事实稍加分析,就不难发现它们之间的原则区别,因为汉语是用结构单位组合的办法来表达某一种现实现象,而不是用一个单一的“码”。总之,字义的系统性特点是通过字义之间的关系表现出来的,两个意义相当的单位,如汉语的“水”和英语的water,或“高”和high,它们的多个义项以及与相关的同义单位之间的关系,不同的语言都会表现出不同的特点,呈现出不同的系统。这种区别实际上是不同民族认识现实的角度、途径和思维方式的差异的反映,在语言与思维的研究中占有重要的地位。这个问题我们在第五章还会进行具体的讨论。

第三,全民性,语言平等地为社会上所有的人服务。一个社会可以分为对立的阶级,如奴隶社会有奴隶和奴隶主的对立,封建社会有农民和地主的对立,资本主义社会有无产阶级和资产阶级的对立,等等,但语言能一视同仁地为不同的阶级服务;对立的阶级都得使用同样的语言进行思想交流和斗争。所以,任何人,不管他是天王老子、学术泰斗,还是平头百姓、小偷瘪三,都有平等地使用语言表达思想的权利;在语言面前,他们是平等的,谁都没有特权。这应该是用不着论证的常识,但在社会主义国家的语言研究中却曾是一个严重的问题。20世纪三四十年代,苏联语言学的主流学派马尔学派,认为语言是上层建筑,有阶级性,不是全民的交际工具。50年代初,斯大林发表了《论语言学中的马克思主义》和另外两篇文章,后来结集出版,名为《马克思主义和语言学问题》,领导苏联语言学界对此进行了批判,确认了语言的全民性、没有阶级性的性质。过了十五六年,我国爆发了所谓“文化大革命”,强调无产阶级专政条件下的“继续革命”,各个领域都突出阶级性。语言学唯一还有点用处的是编字典、词典。如何突出字典、词典的阶级性?字义、词义的注释自然就成为实现这一目标的一块重要阵地。这样,“总理”这一词条就得立两个义项,因为无产阶级总理和资产阶级总理是对立的,不能共处于同一个义项内;其他如“军队、警察、监狱、法庭、法官”等等也是如此,都得根据阶级性的原则凸显义项的阶级性内容。当时参与编著词典的人员实现“三结合”,有工人、学生、中小学教员和语言学家,面对词典编撰中的阶级性原则,当时的语言学家真有点儿“秀才遇着兵,有理说不清”。现在看起来这是人们茶余饭后的笑谈资料,但仍旧需要在理论上给以必要的说明。这与字义、词义的概括性有关。前面说过,现实现象是个别的、特殊的,字义是一般的,而这“一般”的字义又是用来认识现实中的“个别”的工具。不经过这种由繁到简的概括过程,字义或词义便无从形成,字或词也无法成为交际的筹码,用来指称同类事物中的各个具体的、特殊的东西。著名的哲学家黑格尔说过这么一句话:“语言实质上只表达普遍的东西;但人们所想的却是特殊的东西、个别的东西。”列宁在摘引黑格尔的这句话时加了一个旁注:“注意,在语言中只有一般的东西。”(见《哲学笔记》第303页,人民出版社1957年版)这些话揭示了语言的一般性与人们所想的特殊性之间的辩证关系。强调“总理”这一类词条的阶级内容,就和人们用它所指的“特殊的东西、个别的东西”去代替语言中的“一般的东西”一样,背离了语言的性质。不仅“总理”这一类条目的意义是全民的,一般的,即使像前述的“革命”这样的条目,不同的阶级对特定时期的斗争尽管可以有不同的解释,似乎够“阶级”的了,但它的意义仍是全民的,没有阶级性,因“革命”总是指新的生产力用暴力摧毁旧的生产关系和社会制度的斗争,如“辛亥革命”的“革命”就是这种方式的斗争;至于对共产党领导的反对国民党统治的革命,不同阶级的不同解释是因阶级利益的差异而产生的用“特殊的东西、个别的东西”去代替语言中的“一般的东西”,是语言运用的问题,不影响语言全民的性质。所以,全民性是字义、词义的一个重要特点。

概括性、系统性和全民性是从不同的角度抽象出来的语义特点:概括性着眼于语义与现实的关系,系统性着眼于语义的内部结构,而全民性则着眼于语言的服务领域。人们自然还可以总结出其他的特点,但概括性、系统性和全民性应该是语义的三个最重要的特点。

一个字在其产生之初一般只有一个意义,人们称为本义;随着其运用范围的扩大,往往可以在它的基础上产生若干个新的意义,人们称它们为引申义或派生义。引申义的产生和人类思维能力的发展有关。语言是现实的编码体系,不同的现实现象之间存在着广泛的联系,只要语言社团能借助于字义所表达的现实现象的某一特征而与其他的现象建立起联想关系,发现其间的某种共同的特征,那么就有可能用这个字去指称这种现象,产生新的意义,使一个字具有若干个不同的意义。例如“兵”,它的本义是“兵器”,后来转指“以拿兵器为职业、维护社会治安,保卫国家安全的人”,即士兵,因为士兵是拿武器的战士。一个字同时具有若干个意义,这是语言编码的一种重要机理,其实质就是力求以最少的语音形式去表达尽可能多的意义,使语言这种交际工具既经济,又有效。例如“打”字,《现代汉语词典》列出25个义项,说明它兼具25个字的表义功能。这是语言编码的经济原则的体现,使一字具有若干个字的交际功能。

本义就是一个字最初所具有的那个意义,以此为基础而产生的意义,例如上述“兵”的“士兵”的意义,就是引申意义或派生意义。在语言的发展中,某一个引申意义由于常用,可以喧宾夺主,成为该字的主要意义,如“兵”的“士兵”的意义,人们将其称为中心意义。本义和中心意义在多数字中是一致的,只有在少数像“兵”这样的字中相互间有矛盾。在字义系统中,本义或中心义是字的多义现象的生成基础,使一个字具有若干个不同的意义,形成多义字或词。引申意义的产生有现实的基础,就是不同现象的某一方面特征有联系;这种联系如何被用来作为派生新义的线索,与语言社团的生活环境、劳动条件、风俗习惯以及思维方式、语言成分之间的相互关系等有关,因而表达同一类现实现象的字义在不同的语言中各有自己的派生和引申历程,呈现出不同的民族特点。俄语的окно是“窗户”的意思,后来由它派生出冰窟窿、云层中透出的青天、两堂课之间的空当(即课表上的空格)之类的意思,因为它们在某些方面的形象像窗户。汉语和окно相当的“窗”字就没有这些派生意义,因为汉语言社团并没有在这些事物的有关特征之间建立起联想。引申意义和它所从出的意义之间存在着内在的联系,而由语言社团的联想建立起来的事物之间的共同特征则是这种联系的桥梁。派生意义就是顺着这样的桥梁,以本义或中心意义为基础一步一步地引申开去。引申的途径大体上可以分为隐喻和换喻两种方式。隐喻建立在两个意义所反映的现实现象的某种相似的基础上。例如,汉语的“习”的本义是“数飞”(《说文》),也就是鸟反复地飞的意思,“鹰乃学习”(《礼记·月令》)就是小鹰学着反复地飞。这个意义后来派生出“反复练习、复习、温习”的意义:“学而时习之”(《论语·学而》),就是学了要反复温习,因为“复习”“温习”都是反复多次的行为,和反复地飞有相类似的地方。针的小窟窿与人眼有相似之处,因而“眼”这个字可以通过隐喻指针的小窟窿(英语的eye也有同样的引申)。隐喻是字义引申的一种重要方式。

换喻的基础不是现实现象的相似,而是两类现象之间存在着某种联系,这种联系在人们的心目中经常出现而固定化,因而可以用指称甲类现象的字去指称乙类现象。英语的pen本来是“羽毛”的意思,由于古代用羽毛蘸墨水写字,羽毛和书写工具经常联系,于是pen增加了“笔”的意思。瓷器出在China(中国),因而china也就用来指瓷器。法语bureau的意义是“毛布”,后来指铺毛布的“办公桌”,进一步指有“办公桌”的“办公室”,最后又指办公的机构“厅”“局”。人们对不同现象之间联系的认识是换喻的基础。工具和活动、材料和产品、地名和产品等都可以在人们心目中建立起联想关系,从而可以使字逐步增加新的意义。例如英语的glass(玻璃)可指“玻璃杯”,这是用制造的材料来指称它所制成的产品;汉语的“茅台(酒)”因产地而得名。这些都属于换喻的类型。

一个字通过隐喻和换喻的途径可以增加很多新的意义,使语言能够用尽量少的字去表达尽可能多的意义。这样,在语言中就出现了大量的多义字。

同一个字固然可以表示若干个不同的意义,形成多义字,但不同的字也可以有相同或相近的意义,形成同义字。这是从两个不同的角度去观察字义的结构,前者着眼于一个字内各个意义之间的关系,后者着眼于字与字之间的意义关系。两者相互交织在一起,使字义呈现出一种成系统的网络。

同义就是指语言单位的语音不同而意义相同或相近。例如汉语的“丰富、丰盛、丰厚”是一组同义词(汉语的“词”与英语的“词”性质很不相同,详见下一章。这里姑且先称为“词”),意义相同,表示数量多,但彼此有细微的区别。“丰富”既可强调物质财富的数量多而富庶,也可用于经验、阅历的富足和感情的充沛,运用范围很广;“丰盛”指称数量多而显得非常充裕,运用范围比较狭窄,多用于酒席、水果等物质现象;“丰厚”强调数量多而厚实。不同的语言都有众多的同义字或词,而历史越是悠久的语言,其同义字词的资源也就越为丰富。

不同语言的同义系列各有自己的特点,这是语义系统性的一种重要表现形式。以上述“丰富、丰盛、丰厚”为例,我们发现这组同义系列有两个重要的特点:第一,都有一个“丰”字,成为该同义系列的共同结构成分;第二,字组内的两个字的意义之间也具有某种同义的关系,即“丰、富、盛、厚”都含有“多”的意义,只是指称的范围有别。比较英语等印欧系语言的同义词系列,我们就很难发现两个词之间相同的结构成分。例如,many和much是一对表示“多”义的同义词,前者表示可数的“多”,后者表不可数的“多”;与此相呼应,表示“少”义的few与many相对,表可数的“少”,little和much相对,表不可数的“少”和“小”。两个同义词在语义上相互补充,共同表示“多”或“少”“小”的概念,但两个词之间在结构上并没有什么共同点。汉语有丰富的同义字资源,除了类似英语的那种同义系列之外(如:朋友——同师曰朋,同志曰友;城郭——内城曰城,外城曰郭……),还有另一种成系统的同义系列,这就是“丰富、丰盛、丰厚”那种类型的结构。为什么汉语的同义系列的结构会不同于英语等印欧系语言?一言以蔽之,就是基本结构单位不同。汉语以字为基本结构单位,现代汉语的同义系列是古汉语演变的结果,因而要了解汉语同义系列的结构特点,还得了解一点它的演化历程。

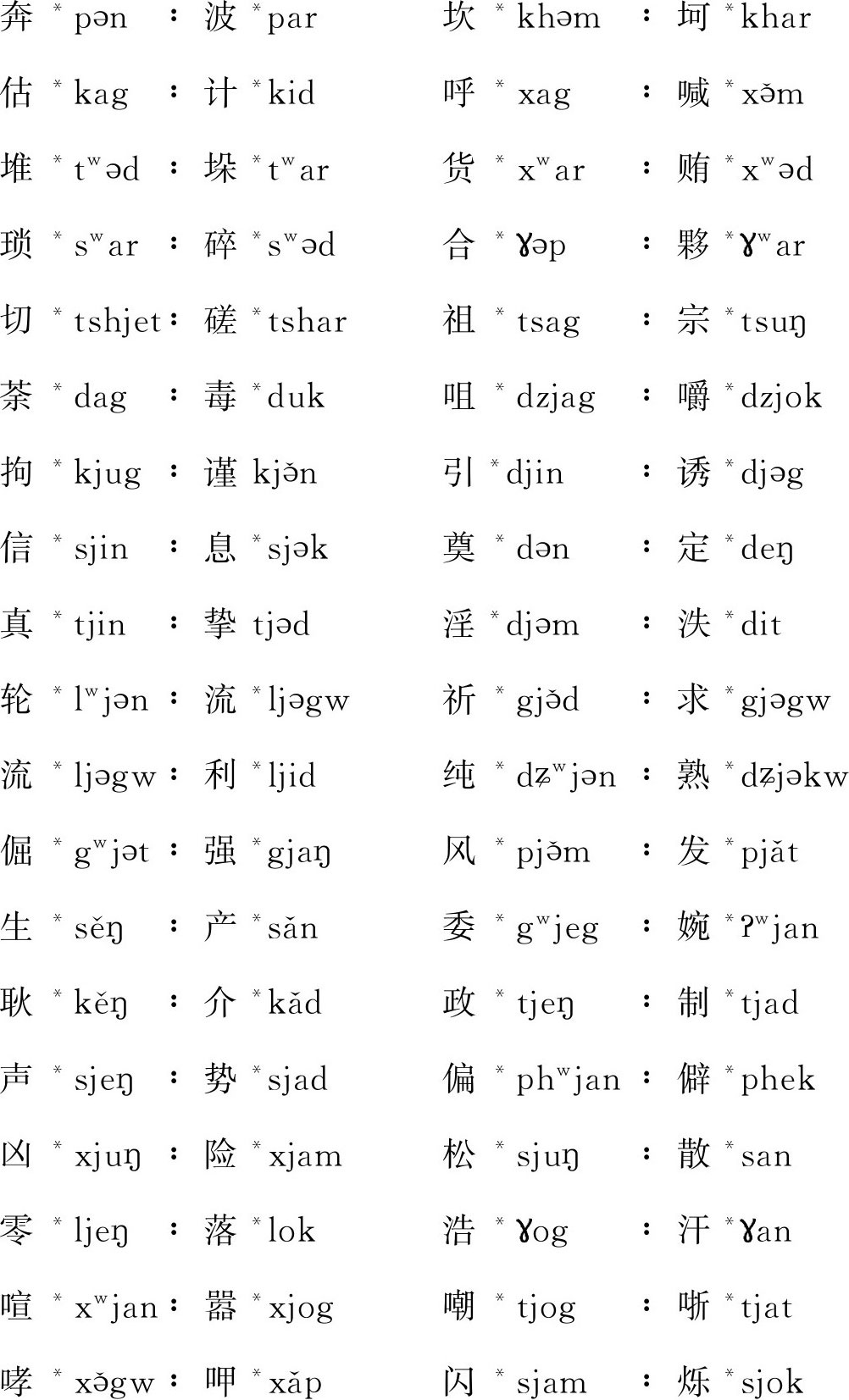

汉语早期同义的两个字之间往往受双声、叠韵的制约,用语音规律将它们“捆绑”成一对。请比较:

这些例字引自严学宭

,所注的音是作者用国际音标对古音的构拟,读者对此不必深究,这里所以照录,只是为了让大家了解双声、叠韵与字的同义系列的关系。这些例字说明,双声、叠韵体现同义字之间的结构规律,是同义字中的共同结构成分。这些同义系列,由于两个字同义,表达同一个概念,而语音上又有双声、叠韵的制约,因而随着语言的发展而凝固在一起,成为现在表达一个概念的字组。双声、叠韵对同义字的制约可能是史前时期汉语结构原理的留存,体现编码机制的理据性。随着社会的发展和语言的演变,产生了文字,双声、叠韵对同义字的制约的结构原理日渐淡化和淡出,而让位于声符,也就是说,同声符的字往往形成同义的系列。例如,齿曲谓之齤,角曲谓之觠,膝曲谓之卷,手曲谓之拳(朱骏声:“张之为掌,卷之为拳”),顾视谓之眷,行曲脊谓之

,所注的音是作者用国际音标对古音的构拟,读者对此不必深究,这里所以照录,只是为了让大家了解双声、叠韵与字的同义系列的关系。这些例字说明,双声、叠韵体现同义字之间的结构规律,是同义字中的共同结构成分。这些同义系列,由于两个字同义,表达同一个概念,而语音上又有双声、叠韵的制约,因而随着语言的发展而凝固在一起,成为现在表达一个概念的字组。双声、叠韵对同义字的制约可能是史前时期汉语结构原理的留存,体现编码机制的理据性。随着社会的发展和语言的演变,产生了文字,双声、叠韵对同义字的制约的结构原理日渐淡化和淡出,而让位于声符,也就是说,同声符的字往往形成同义的系列。例如,齿曲谓之齤,角曲谓之觠,膝曲谓之卷,手曲谓之拳(朱骏声:“张之为掌,卷之为拳”),顾视谓之眷,行曲脊谓之

,弓曲谓之

,弓曲谓之

,屈木为卮匜之属谓之圈,枉道而合义谓之權,革中辟曲谓之韏,菼薍之萌句曲谓之

,屈木为卮匜之属谓之圈,枉道而合义谓之權,革中辟曲谓之韏,菼薍之萌句曲谓之

。杨树达的“声、雚声字多含曲义”条对此有详尽的考析。

。杨树达的“声、雚声字多含曲义”条对此有详尽的考析。

汉语中凡同“声”的字具有相同的语义。所以,这种同义系列很特别,体现古汉语造字编码的基本原理,“声”成为同义系列的共同结构成分。随着单字编码格局的解体,字组成为汉语的一种基本结构单位,因此“声”的功能由此淡出,同义字组中的共同结构成分由某一个字承当,形成如“丰富、丰盛、丰厚”“愤慨、愤怒、愤恨、气愤”这样的同义系列。所以,不了解汉语以字为基础的结构,也就很难了解汉语同义系列的特点。

汉语中凡同“声”的字具有相同的语义。所以,这种同义系列很特别,体现古汉语造字编码的基本原理,“声”成为同义系列的共同结构成分。随着单字编码格局的解体,字组成为汉语的一种基本结构单位,因此“声”的功能由此淡出,同义字组中的共同结构成分由某一个字承当,形成如“丰富、丰盛、丰厚”“愤慨、愤怒、愤恨、气愤”这样的同义系列。所以,不了解汉语以字为基础的结构,也就很难了解汉语同义系列的特点。

和同义的情况相似的还有一种反义。反义就是意义相反。如“大—小”“左—右”“胜利—失败”等。每种语言都有一定数量的反义字词,汉语的反义字特别丰富、成系统,而且在往后的发展中也像同义字一样,凝固结合在一起而成为表达一个概念的字组。例如:

乾坤 阴阳 东西 宇宙 世界 胜负 大小

左右 高低 上下 厚薄 刚柔 远近 宽窄

公私 动静 轻重 内外 前后 来去 生死

粗细 冷暖 黑白 强弱 真伪 冷热 得失

彼此 善恶 偏正 利弊 早晚 收支 出纳

褒贬 亲疏 死活 宾主……

由反义字组合而成的字组的语义模式与同义字组合一样,属于现在一般语法书所说的联合式复合词。同义和反义,一“同”一“反”,为什么在字组的结构中会有相同的语义模式?这是由于这里的“同”与“反”都属于同一语义领域,是共同意义范畴的两种语言现象,是对立的统一,是“同”中有“反”,“反”中有“同”。例如“宇宙”,“宇”指无限的空间,“宙”指无限的时间,它们在空间和时间这一点上是“反”的,但是在“物质存在的形式”(任何物质都存在于一定的时间和空间之中)这一点上又是“同”的;“得失”泛指成功和失败,两个字意义是“反”的,但在利弊关系上又是“同”的,仅仅是“同”中的两个对立的点;如此等等,不一一列举。反观同义,情况与此相似,是“同”中有“反”,所谓同义字之间有细微的意义差别,往往就是这种“反”的具体表现。例如“追”与“逐”的语义区别是所追的对象人、兽有别;“城”与“郭”是内外(城)有异;“皮”与“革”是毛的有无(去毛的曰“革”);等等。同义字词之间含有感情色彩的差异,或褒或贬(请比较“老头儿”和“老头子”的语义差异),这种“褒”与“贬”就是“同”中有“反”的一种表现形式。所以,同义和反义的表现形式尽管有别,但语义关系的实质相似,是同一语义领域的两种表现形式,因而在汉语的发展中它们遵循着同样的语义模式构成并列式字组。这与汉语的字的单音节性有关,西方的多音节语不会有这种类型的构词模式。