公元8世紀末,安西四鎮盡數没蕃,唐朝勢力退出西域,吐蕃佔據了西域南道的鄯善、且末、于闐地區,並與回鶻對西域北道疏勒、龜兹、焉耆、西州、北庭展開激烈的争奪。直至842年吐蕃贊普朗達瑪遇刺,吐蕃國内大亂,龐大的吐蕃帝國隨之崩潰,吐蕃勢力方漸次從西域撤出。自8世紀末至9世紀上半葉的半個世紀中,于闐與唐朝的聯繫基本阻絶,因此關於這一段時期的歷史,漢文傳世史料基本没有記載。另一方面,由於在吐蕃統治時期,藏語很快取代漢語成爲于闐的第二官方語言,因此,除了在8世紀末殘存的部分漢文文書外,這一時期的史料主要是當地出土的大量藏文文獻和于闐文文獻。

近年來,隨着海外收藏的和田當地出土的于闐文文書的全部譯釋和藏文文書的整體刊布

[1]

,學者可以綜合利用于闐語、藏語和漢語文書對吐蕃統治于闐的歷史進行細緻的研究。對於吐蕃統治時期的于闐歷史的研究由來已久,托瑪斯(F. W. Thomas)、烏瑞(G. Uray)、武内紹人通過對藏文文獻的細緻梳理

[2]

,勾勒出了吐蕃統治于闐的軍政體制的基本框架。近年來,朱麗雙結合藏文文獻和漢文文獻的記載,爬梳了吐蕃統治時期于闐的行政區劃問題

[3]

,筆者也曾對吐蕃統治下于闐的職官和行政地理做過嘗試性的研究

。于闐語文獻的研究方面,在貝利(H. W. Bailey)、恩默瑞克(R. E. Emmerick)和施傑我(P. O. Skjærvø)等人對于闐語文獻的奠基性的解讀工作之後,吉田豊和文欣對于闐語世俗文書的研究推進了對于闐的賦税制度和政治制度的認識

。于闐語文獻的研究方面,在貝利(H. W. Bailey)、恩默瑞克(R. E. Emmerick)和施傑我(P. O. Skjærvø)等人對于闐語文獻的奠基性的解讀工作之後,吉田豊和文欣對于闐語世俗文書的研究推進了對于闐的賦税制度和政治制度的認識

,張湛的博士論文則對老達瑪溝出土的吐蕃統治初期的于闐語文獻進行了重新釋讀,深入探討了吐蕃對于闐的賦役徵發等問題

[4]

。本文正是在前述研究基礎之上,綜合利用相關的藏語文獻、于闐語文獻和漢語文獻

,張湛的博士論文則對老達瑪溝出土的吐蕃統治初期的于闐語文獻進行了重新釋讀,深入探討了吐蕃對于闐的賦役徵發等問題

[4]

。本文正是在前述研究基礎之上,綜合利用相關的藏語文獻、于闐語文獻和漢語文獻

,嘗試對吐蕃統治下于闐的軍事體制進行初步探討,以求對吐蕃統治于闐的歷史有一個總體的把握。

,嘗試對吐蕃統治下于闐的軍事體制進行初步探討,以求對吐蕃統治于闐的歷史有一個總體的把握。

本文主要分爲四個部分,第一個部分主要探究8世紀唐蕃交替時期于闐坎城、傑謝、藺城等鎮軍事地位的變化;第二部分根據和田所出藏語文書中有關“軍鎮”(khrom)的記録,探討吐蕃時期于闐在西域鎮防體系中的地位;第三部分分析吐蕃統治時期于闐以神山爲中心的鎮防體制,第四部分則討論吐蕃鎮守軍大量徵發于闐百姓參與戍守的問。

關於唐代于闐的鎮防體制,榮新江、陳國燦、朱麗雙等學者已經進行了詳盡的研究。《新唐書》卷四三《地理志》中保存的《皇華四達記》,記載了唐代于闐所設的五個軍鎮:坎城鎮、蘭城鎮、胡弩鎮、固城鎮、吉良鎮

。五鎮中除去最南邊的胡弩鎮外,其餘坎城、藺城、固城、吉良四鎮均見於和田出土文書中。坎城鎮(Khaṃdva/ Phema)最早在和田所出漢語、于闐語文書中得到印證

。五鎮中除去最南邊的胡弩鎮外,其餘坎城、藺城、固城、吉良四鎮均見於和田出土文書中。坎城鎮(Khaṃdva/ Phema)最早在和田所出漢語、于闐語文書中得到印證

。朱麗雙從語言學的角度正確地論證出“蘭城”爲“藺城”之訛,恰對譯于闐語文書的Nīña(尼壤)

。朱麗雙從語言學的角度正確地論證出“蘭城”爲“藺城”之訛,恰對譯于闐語文書的Nīña(尼壤)

,可與和田出土的漢文文書相印證

,可與和田出土的漢文文書相印證

。固城鎮、吉良鎮也出現在和田出土的漢文文書中。麻札塔格遺址出土的Or.8212/1576(M.Tagh.0140)《唐司馬君静等配刀箭簿》中提到“張光宅固城付了”

。固城鎮、吉良鎮也出現在和田出土的漢文文書中。麻札塔格遺址出土的Or.8212/1576(M.Tagh.0140)《唐司馬君静等配刀箭簿》中提到“張光宅固城付了”

,新疆博物館新獲和田文書09ZJ0042《唐軍部署擊賊文書》也提到“到固城團結”

,新疆博物館新獲和田文書09ZJ0042《唐軍部署擊賊文書》也提到“到固城團結”

,此處的“固城”應該就是固城鎮,然其于闐語名稱難以確證。吉良鎮也出現於和田出土的漢文文書中,朱麗雙指出,國家圖書館未刊布的和田漢文文書BH1—27中有“

吉

良等

鎮

界”之語

,此處的“固城”應該就是固城鎮,然其于闐語名稱難以確證。吉良鎮也出現於和田出土的漢文文書中,朱麗雙指出,國家圖書館未刊布的和田漢文文書BH1—27中有“

吉

良等

鎮

界”之語

。

。

另外,漢文文書中最爲常見的傑謝鎮(Gaysāta),陳國燦認爲是坎城鎮之下的三級軍鎮

。

。

這些軍鎮在吐蕃佔領于闐的8世紀末發生了何種變化,其存廢情况,目前仍不十分清楚。由於和田地區出土的漢文、于闐文、藏文文書均得自于達瑪溝、麻札塔格、哈達里克等和田東部、北部地方,于闐以西的固城鎮和吉良鎮幾乎不見於此一時期的文書當中,因此我們衹能就材料較爲充足的傑謝鎮、坎城鎮、藺城鎮進行討論。

1. 傑謝鎮

首先來看傑謝鎮,傑謝鎮位於今達瑪溝以北沙漠中的丹丹烏里克遺址,係因于闐六城州下轄之傑謝鄉而設鎮。傑謝鄉之名見於中國人民大學藏GXW0062《傑謝百姓牒爲傑謝鄉百姓勿薩踵放免正税事》,以及一件私人藏漢文文書《唐貞元七年(791)七月傑謝鄉頭没里曜思牒》

。鎮中設知鎮官、判官、押官、行官

。鎮中設知鎮官、判官、押官、行官

。傑謝又設有守捉使,見中國人民大學藏GXW0076號文書《唐某年坎城鎮牒傑謝鎮守捉使爲訪逃兵郭外生不獲事》及GXW0224《傑謝守捉文書》,俄藏Dx.18915《某年九月十七日傑謝鎮帖羊户爲市羊毛事》與Dx.18927《建中六年(785年)十二月廿一日行官魏忠順收駝麻抄》中提到的帖傑謝知鎮官楊晋卿的“守捉”和“守捉使”,可能是指傑謝守捉使。

。傑謝又設有守捉使,見中國人民大學藏GXW0076號文書《唐某年坎城鎮牒傑謝鎮守捉使爲訪逃兵郭外生不獲事》及GXW0224《傑謝守捉文書》,俄藏Dx.18915《某年九月十七日傑謝鎮帖羊户爲市羊毛事》與Dx.18927《建中六年(785年)十二月廿一日行官魏忠順收駝麻抄》中提到的帖傑謝知鎮官楊晋卿的“守捉”和“守捉使”,可能是指傑謝守捉使。

丹丹烏里克遺址並未出土藏文文書,目前已知當地出土的年代最晚的漢文文書是上引《貞元七年(791)七月傑謝鄉頭没里曜思牒》,出土的最晚的于闐語文書爲SI P 103.31《于闐語某王二十二年薩波斯略租賃Puñargaṃ桑樹契約》和Or.6395/1(M.10)于闐語《尉遲曜二十二年(788)僱契》

,傑謝應是在791年之後不久就廢棄了。傑謝的廢棄可能是由於唐蕃戰争中傑謝百姓的外遷。Or. 6405(M 9A)《大曆三年(768)典成銑牒》可以給我們提供一些綫索,轉録如下

,傑謝應是在791年之後不久就廢棄了。傑謝的廢棄可能是由於唐蕃戰争中傑謝百姓的外遷。Or. 6405(M 9A)《大曆三年(768)典成銑牒》可以給我們提供一些綫索,轉録如下

:

:

1 ]牒傑謝百姓並□[

2 傑謝百姓狀訴雜差科等

3 右 被鎮守軍牒稱:得傑謝百姓胡書,翻稱“上件百

4 姓 [ ]深憂養,蒼生頻年被賊損,莫知其

5 計。近日蒙差使移到六城。去載所著差科,並納

6 足。□□慈流,今年有小小差科,放至秋熟,依限輸

7 納。其人糧並在傑謝,未敢就取,伏望商量者。”

8 使判:“一切並放者。”其人糧,狀稱並〔在〕傑謝,未有處

9 分。□ 傑 謝 百姓胡書狀訴雜差科,準使判,牒所

10 由放。其人糧並在傑謝,欲往使人就取糧,未敢

11 □擅,執案諮取處分訖。各牒所由者。使又

12 判:“任自般運者。”故牒。

13 大曆三年三月廿三日典成銑牒

14 六城質邏刺史阿摩支尉遲信(?)

正如張廣達、榮新江先生所指出的那樣,因爲“頻年被賊損”,所以傑謝鄉百姓被整體遷移至六城質邏地區,但百姓糧食盡在傑謝,百姓不敢擅自行動,因此上鎮守軍請求批准。據此,可知傑謝被賊擾時六城質邏地區是一個遷移的目的地。實際上,從傑謝的地理位置來看,傑謝在質邏的正北方,而傑謝本身即是六城之下的一個鄉,因此六城質邏地區是傑謝百姓最爲合適的遷移地點,791年之後的傑謝百姓很可能正是南遷到了達瑪溝一帶的六城質邏地區。

這一點可以從達瑪溝出土的吐蕃統治初期的于闐語文書中得到印證,這一時期的于闐服役名籍中多次出現來自傑謝的人丁姓名,如Or.11252/33于闐語《赴Āskura等地服kaṃtha-āsalyai役人名籍》和Or.11344/1于闐語《Āskūra等地烽子名籍》提到的“傑謝Vidyadatta” [5] 、Hedin 6+14于闐語《烽子名籍》提到的“傑謝Sudatt[” [6] 。該組于闐語文書年代在798—802年之間,此時傑謝當早已廢棄,而六城質邏地區派出的烽子中仍有傑謝百姓,説明這一時期六城質邏地區仍然存在着不少來自於傑謝的百姓,並且保留着傑謝這一籍貫。但是從藏文文獻中並未留存下傑謝的藏文名稱這一點來看,傑謝鄉之名在吐蕃統治後期已經逐漸被遺忘,而傑謝百姓應該已經完融入六城地區其他鄉之中。

2. 坎城鎮

在和田出土的漢文文書中,“坎城鎮”出現的頻率僅次於“傑謝鎮”,是于闐東部的軍事重鎮。“坎城”即《大唐西域記》之“媲摩”,根據段晴、文欣的研究,“坎城”一詞來自於媲摩(phema)地域内的“Kaṃdva”,因有城之故稱爲坎城,唐鎮守軍以之爲鎮名

。關於其地理位置,斯坦因認爲即今老達瑪溝的烏尊塔提(Uzun Tati),王北辰、文欣、朱麗雙認爲應在克里雅河一帶

。關於其地理位置,斯坦因認爲即今老達瑪溝的烏尊塔提(Uzun Tati),王北辰、文欣、朱麗雙認爲應在克里雅河一帶

,後一種意見似乎更加可靠。坎城之名又見於《舊唐書·郭元振傳》,景龍二年(708)十一月,突騎施可汗娑葛與其弟阿史那闕啜忠節爆發内戰,唐廷徵忠節入朝,忠節行至播仙城,回軍“勒兵攻陷于闐坎城,獲金寶及生口”

,後一種意見似乎更加可靠。坎城之名又見於《舊唐書·郭元振傳》,景龍二年(708)十一月,突騎施可汗娑葛與其弟阿史那闕啜忠節爆發内戰,唐廷徵忠節入朝,忠節行至播仙城,回軍“勒兵攻陷于闐坎城,獲金寶及生口”

。據上引《新唐書·地理志》,坎城設有守捉,亦見於GXW0062《傑謝百姓牒爲傑謝鄉百姓勿薩踵放免正税事》,録文如下

。據上引《新唐書·地理志》,坎城設有守捉,亦見於GXW0062《傑謝百姓牒爲傑謝鄉百姓勿薩踵放免正税事》,録文如下

:

:

1 ]傑謝百姓等

2 ]勿薩踵是傑謝鄉百姓,其鄉去坎城守捉遠四百餘里,道路

3 ]往來於□,放免正税,錢輸納不闕,其□□差

4 ]新造使薄錢,恐不□□,牒送留須

(後缺)

劉子凡指出,傑謝鄉百姓應是被命令輸送税錢到坎城守捉,因道路懸遠而請求放免正税。可見坎城守捉可以直接向傑謝鄉百姓徵税,其地位應在傑謝守捉之上。GXW0154《唐都守捉文書》、GXW0223《唐都守捉牒爲吐蕃賊事》、GXW0240《唐都守捉殘牒》都提到“都守捉”一職,可能指的就是坎城守捉。

坎城在于闐語文獻中一般記作“Phema(媲摩)”,在藏文《牛角山授記》中音譯作“Phye ma”,但藏文文獻一般音譯其漢名爲“(s)K(h)am sheng”

。坎城守捉在于闐語中寫作“Phęmā śūkṣuhina”

[7]

,常見於唐朝統治時期的于闐語文書。傑謝文書中的Or.6399/1.5《傑謝殘牒》、Or.6401/2.2(G.1)于闐語《薩波Tturgäśī牒爲百姓納物事》、IOL Khot Wood 3(D.v.4)于闐語《薩波Tturgäśī牒薩波斯略(spāta Sīḍaka)爲徵馱畜往坎城事》和SI P 94.8于闐語《薩波Budadatta牒某人爲徵雜物事》四件文書,都提到命令自坎城守捉下達至傑謝。而根據文欣的統計,其他文書中提到徵給養送往坎城的文書也有十餘件

。坎城守捉在于闐語中寫作“Phęmā śūkṣuhina”

[7]

,常見於唐朝統治時期的于闐語文書。傑謝文書中的Or.6399/1.5《傑謝殘牒》、Or.6401/2.2(G.1)于闐語《薩波Tturgäśī牒爲百姓納物事》、IOL Khot Wood 3(D.v.4)于闐語《薩波Tturgäśī牒薩波斯略(spāta Sīḍaka)爲徵馱畜往坎城事》和SI P 94.8于闐語《薩波Budadatta牒某人爲徵雜物事》四件文書,都提到命令自坎城守捉下達至傑謝。而根據文欣的統計,其他文書中提到徵給養送往坎城的文書也有十餘件

,這些牒文也應該是自坎城守捉下達的。

,這些牒文也應該是自坎城守捉下達的。

在吐蕃統治初期的文書中,Hedin 24于闐語漢語雙語《唐貞元十四年(798)閏四月典史懷□牒爲盡收人畜入坎城事》是最引人注意的一件,這件文書證明在8世紀最後十年中唐朝軍隊曾與吐蕃反復争奪于闐,至少在這件文書形成的時候,唐朝軍隊曾再度收復于闐 [8] 。在798—802年這一段唐、吐蕃、回鶻争奪西域的時期中,坎城的作用充分體現出來,Hedin 21于闐語《尉遲曜三十二年(798)于闐王敕下六城質邏stānaḍa官並六城百姓爲輸送兵器於坎城事》和Hedin 20于闐語《尉遲曜三十六年(802)薩波Sudārrjaṃ牒刺史薩波Vidyadattä、破沙Sādarä等人爲盡收人畜入坎城防備事》,正是有關這一時期的最重要的史料。Or.11344/7于闐語《某年薩波Sudārrjāṃ牒破沙Sāṃdara爲盡收人畜入城防備事》與Hedin 20極爲類似,殘破的部分應該也是命令將人畜收入坎城,應該是吐蕃軍隊進入了坎城地區,故此要將人畜收入坎城中。順便提及,在達瑪溝出土的801年(蛇年)的三件屬於破沙Song 'dar(即Sāṃdara)和薩波Li Sor-zhong(即Sudārrjāṃ)的藏文契約(Hedin 1-3)中 [9] ,契約的一方都是吐蕃人,而且在Hedin 1中,破沙Song 'dar向正要回國的波噶千户(pod-kar gyi ste)的Rdol rmang-zigs購買其房舍,可見在六城質邏一帶是駐有吐蕃軍隊的 [10] 。

坎城的特殊地位還體現在吐蕃大使(thaiṣṣī)的駐扎,吐蕃大使bulāni rMamä Śi'rä頻繁見於吐蕃統治初期的于闐語文書中,這位大使就駐扎在坎城,除去下令徵酒、徵典厨(ṣapāñara)外,Or.11344/3于闐語《某王三十三年吐蕃大使論rMᶏmi Śi'rä下破沙Sāṃdara等人牒爲大鼓事》是一件有關防敵的文書

[11]

,文書中提到的大鼓作爲一種防敵警報系統在Or.11344/7、Hedin 20都有提到,這位大使應當是負責坎城、六城一帶防務的最高指揮官。武内紹人甚至據此認爲這位大使便是藏文文書中的銀告身將軍(dmag dpon),亦即監臨于闐王國的高級官員Li'i blon

,但這一説法並無證據支撐。

,但這一説法並無證據支撐。

正如文欣所説,從唐朝統治時期到吐蕃統治初期,坎城是六城一帶的主要軍事基地,平時六城即向坎城輸送給養,一旦有警則人畜皆收入坎城防備,六城州與坎城形成一種特殊的共存共生的關係

。但是,由於在麻札塔格出土的吐蕃後期的于闐語文書和藏文文書中並未提到坎城,對於坎城在吐蕃統治後期的情况,仍然有待於進一步考索

。但是,由於在麻札塔格出土的吐蕃後期的于闐語文書和藏文文書中並未提到坎城,對於坎城在吐蕃統治後期的情况,仍然有待於進一步考索

。

。

3. 藺城鎮

藺城鎮即《大唐西域記》中的尼壤(于闐語Nīña),位於今天的尼雅(民豐縣),其地又設有藺城守捉,爲于闐國東境之邊防所在

。藺城鎮見於李吟屏刊布的策勒縣出土C.3號漢文文書,其中提到

。藺城鎮見於李吟屏刊布的策勒縣出土C.3號漢文文書,其中提到

:

:

2 ]九探回,狀稱:賊去在堡鬥[

3 ]牒蔺城鎮:差强壯[

4 ]意,星夜馳報,仍牒諸[

若該文書果爲策勒縣以北沙漠出土,則應是六城地區鎮守軍接到探候狀文,稱有賊至某堡,故牒藺城鎮差强壯鎮兵赴援。藺城之名又見於中國人民大學藏GXW0104《貞元六年(790)没里曜娑納藺城馱脚錢抄》

:

:

1 没里曜娑納藺城馱脚錢三仟三百廿拾文,

2 貞元六年十月廿五日,徵錢判官裴

3 迪抄,又伍拾文,迪。廿六日,又納六十文,迪。

其中提到的没里曜娑即上文提到的《唐貞元七年七月傑謝鄉頭没里曜思牒》中的“傑謝鄉頭没里曜思”

,此處的藺城馱脚錢顯然是傑謝鄉全體百姓所納。藺城又見於中國人民大學藏GXW0064號文書,其中提到“運藺城糧料交闕”。此外,在中國人民大學藏GXW0066《唐某年殘帖爲追吴楚林等事》、國圖藏BH—1、BH—2等文書中也都提到藺城,反映了藺城與傑謝之間密切的軍事聯繫

,此處的藺城馱脚錢顯然是傑謝鄉全體百姓所納。藺城又見於中國人民大學藏GXW0064號文書,其中提到“運藺城糧料交闕”。此外,在中國人民大學藏GXW0066《唐某年殘帖爲追吴楚林等事》、國圖藏BH—1、BH—2等文書中也都提到藺城,反映了藺城與傑謝之間密切的軍事聯繫

。

。

老達瑪溝出土的唐朝統治時期的于闐語文書中多提到尼壤,均與勿日桑宜受命徵馱畜往藺城有關

,可見唐代勿日桑宜所在的拔伽鄉承擔了爲藺城鎮輸納馱畜的任務。丹丹烏里克遺址出土的于闐語文書僅有SI P 103.39《薩波Ṣṣanīraka牒傑謝鄉頭斯略爲尼壤(Ñyīna)事》提到尼壤,但殘破不可讀。總之,唐代文書中所見的關於藺城的文書多是有關向藺城輸送糧食或馱畜,這印證了《大唐西域記》中其地自然環境惡劣的描寫,朱麗雙據此認爲此地僅設有軍鎮而無百姓,生活物資全靠六城地區供給,應當是比較符合實際的。

,可見唐代勿日桑宜所在的拔伽鄉承擔了爲藺城鎮輸納馱畜的任務。丹丹烏里克遺址出土的于闐語文書僅有SI P 103.39《薩波Ṣṣanīraka牒傑謝鄉頭斯略爲尼壤(Ñyīna)事》提到尼壤,但殘破不可讀。總之,唐代文書中所見的關於藺城的文書多是有關向藺城輸送糧食或馱畜,這印證了《大唐西域記》中其地自然環境惡劣的描寫,朱麗雙據此認爲此地僅設有軍鎮而無百姓,生活物資全靠六城地區供給,應當是比較符合實際的。

吐蕃時期的于闐語文書中並没有提到尼壤,在和田出土的藏文文書中也没有找到尼壤的藏文名稱,很可能吐蕃時期藺城再度廢棄。

衆所周知,吐蕃帝國在新征服的河西、鄯善、勃律等地實行軍鎮(Khrom)—千户(Stong sde)制度

[12]

。以河西爲例,該地區被劃爲一個大的德論(Bdeblon)區域

[13]

,在德域會議的管轄下設有若干軍鎮(khrom),包括凉州軍鎮(Mkhar-tsan khrom)

[14]

、大夏川軍鎮(Dbyar-mo-thang khrom)、瓜州軍鎮(Kwa-cu khrom),軍鎮下轄各城(mkhar),城中百姓與部隊則編入各個千户

。其核心是在統治區基層以千户爲單位進行部落重組,將其納入到吐蕃的軍政序列,這種軍政合一的軍事體制保障了吐蕃對佔領區的絶對控制。

。其核心是在統治區基層以千户爲單位進行部落重組,將其納入到吐蕃的軍政序列,這種軍政合一的軍事體制保障了吐蕃對佔領區的絶對控制。

吐蕃佔領西域南道之後,即以薩毗(鄯善地區)和于闐作爲兩個重要的軍事基地。要想弄清楚吐蕃時期于闐的軍事地位,必須要對東部的鄯善地區的軍事設置有準確的認識,因此我們首先對吐蕃對鄯善的統治方式進行簡單的梳理。

由於唐中期鄯善地區没有大規模的百姓聚落和軍事存在,吐蕃在佔領該地區之後,便部署了大量蘇毗軍隊,實際上形成了一個吐蕃殖民地。吐蕃的軍鎮—千户制度在此地得到全面推行,設立了薩毗軍鎮(Tshal byi khrom),其名見於Or.15000/441r(M.I.xvi.frag.19.+frag.2.),由德域會議管轄 [15] 。薩毗軍鎮境内布列一系列的城堡,包括大羅布(藏文名Nob ched-po,于闐文Nāka chitta-pu,即石城)、小羅布(藏文名Nob chung,于闐文Nāha chūnū,即屯城)、怯台(Ka dag,位於且末、若羌之間)、弩支城(Klu rce,于闐文Dūrtci)、薩毗城(Tshar byi)、播仙(Car chen或Phan san[?],于闐文Ysabada parrūm) [16] ,怯台與大、小羅布城合稱“羅布三城”(Nob mkhar gsum) [17] 。各城都設有節兒。

薩毗軍鎮與其他軍鎮一樣,在薩毗設立薩毗將軍(Tshal-byi dmag-pon)、悉編(Spyan)、防禦使(dgra blon)、茹長(ru dpon)、總文書官(spyi'i yi-ge-pa)、法官(zhal-ce-pa)、岸(mngan)、岸文書官(mngan gi yi-ge-pa)、千户長(stong pon)、小千户長(stong cung)、營田使(zhing pon)等官職

。米蘭作爲一個軍事戍堡,類似於于闐的神山堡

。米蘭作爲一個軍事戍堡,類似於于闐的神山堡

,設有節兒、岸和防禦使,除此之外,米蘭還設有營田使(zhing pon)

[18]

、倉曹官(stsang mngan)

,設有節兒、岸和防禦使,除此之外,米蘭還設有營田使(zhing pon)

[18]

、倉曹官(stsang mngan)

、税務官(khral pon)

[19]

、税務文書官(khral rtsis kyi yi-ge-pa)

[20]

,專門負責分田、徵税事務。文書中還提到小羅布的mgo rngon、城堡上師(rtse bla)和城堡醫生(rtse sman)

[21]

。米蘭地區存在大量的荒田,吐蕃軍隊駐扎在此地之後,即在此處進行分田,田地分爲王田(rje zhing)和官員私田,皆由普通士兵耕種,因此在米蘭設有農田官、倉曹官、税務官負責其事。

、税務官(khral pon)

[19]

、税務文書官(khral rtsis kyi yi-ge-pa)

[20]

,專門負責分田、徵税事務。文書中還提到小羅布的mgo rngon、城堡上師(rtse bla)和城堡醫生(rtse sman)

[21]

。米蘭地區存在大量的荒田,吐蕃軍隊駐扎在此地之後,即在此處進行分田,田地分爲王田(rje zhing)和官員私田,皆由普通士兵耕種,因此在米蘭設有農田官、倉曹官、税務官負責其事。

吐蕃在薩毗軍鎮駐有大量的軍隊,目前米蘭出土文書中所見的戍守士兵幾乎都是來自於孫波茹(sum-pa'i ru)下轄的千户,可見吐蕃派駐到薩毗軍鎮的千户主要是來自於孫波茹的蘇毗軍,這與蘇毗位於最靠近米蘭的吐蕃東北地區,可沿青海道直接到達薩毗是密切相關的。與此相對,麻札塔格遺址出土文書中已知的吐蕃士兵幾乎都是來自四茹(ru bzhi)及象雄茹(zhang-zhung gi ru)中的不同的茹和千户,這可能是與于闐佔領時間較晚和吐蕃進軍于闐的路綫是有着密切聯繫的

[22]

。米蘭地區還存在通頰千户(mthong-kyab kyi sde)

[23]

,在Or.15000/265r(M.I.i.23.)中我們還看到右茹朗迷(Lang myi)千户士兵編入通頰的記載

[24]

,成爲薩毗軍鎮的重要防衛力量

。分田和駐屯成爲薩毗軍鎮的兩項主要任務,這些薩毗軍和通頰軍在當地很可能形成了固定的聚落,這些殖民聚落確保了吐蕃在西域南道的軍事優勢。吐蕃王朝崩潰之後,這些聚落的繼續存在使得該地成爲歸義軍和于闐政權無法征服的胡戎之地。

。分田和駐屯成爲薩毗軍鎮的兩項主要任務,這些薩毗軍和通頰軍在當地很可能形成了固定的聚落,這些殖民聚落確保了吐蕃在西域南道的軍事優勢。吐蕃王朝崩潰之後,這些聚落的繼續存在使得該地成爲歸義軍和于闐政權無法征服的胡戎之地。

薩毗軍鎮實際上是吐蕃統治西域的根基所在,吐蕃維持了于闐國的獨立地位,因此在防衛方面也很大程度上倚助于闐本身的力量,以神山堡爲中心的鎮防體系更大程度上是一種警戒體系,其軍事地位遠不如駐有大批薩毗軍和通頰千户的薩毗軍鎮。薩毗軍鎮東則拱衛敦煌,西則監視于闐,南則護衛青海道,是吐蕃控禦西域的核心。

吐蕃統治時期,于闐國的于闐人社會仍是沿用了原有的坊村體制

,衹有駐守于闐的吐蕃軍隊仍以千户進行統轄。于闐是否與薩毗一樣也設立了軍鎮呢?

,衹有駐守于闐的吐蕃軍隊仍以千户進行統轄。于闐是否與薩毗一樣也設立了軍鎮呢?

烏瑞根據麻札塔格出土的古藏文文書中多見khrom一詞,認爲于闐應該存在一個不知名的軍鎮

。武内紹人在《古藏文契約》一書中依據一件吐蕃人之間的《買馬契》Or.15000/138(M.Tagh.a.iv.00149),也得出了同樣的結論。這件契約雖然殘破,但在開頭却保留了軍鎮會議的召開者的名字,值得進行仔細的辨析

[25]

:

。武内紹人在《古藏文契約》一書中依據一件吐蕃人之間的《買馬契》Or.15000/138(M.Tagh.a.iv.00149),也得出了同樣的結論。這件契約雖然殘破,但在開頭却保留了軍鎮會議的召開者的名字,值得進行仔細的辨析

[25]

:

blon g.yu bzher dang blon[d--]thog rje lastsogs pa'i khrom gi['dun sa].

論玉協(G.yu bzher)與論……朵兒([d--] thog rje)等人〔召開〕軍鎮會議〔之時〕。

這種以軍鎮會議標示契約訂立時間的做法是吐蕃契約的慣例,而契約訂立的地點也一定是處在該軍鎮會議的管轄範圍内

[26]

,武内紹人據此認爲于闐一定存在一個未知軍鎮

[27]

。但武内紹人忽略了會議召開者的身份,契約中的軍鎮會議召開者之一玉協(G.yu bzher)不見於其他麻札塔格出土文書,但是在米蘭出土的牒文中却多次出現

,而且出現在米蘭出土的Or.15000/269(M.I.i.25.a.+26.+40)《薩毗軍鎮告身文書》末尾的軍鎮官員名單當中

[28]

,顯然是薩毗軍鎮的一位官員。契約中提到的軍鎮無疑就是薩毗軍鎮,之所以麻札塔格的契約要用薩毗軍鎮會議標示時間,可能有兩個原因:一是這件契約是從薩毗軍鎮攜帶而來,二是契約訂立於神山,但由於于闐境内没有軍鎮,故此地吐蕃人訂立契約時使用薩毗軍鎮會議標示時間。總之,都不能證明于闐存在軍鎮。

,而且出現在米蘭出土的Or.15000/269(M.I.i.25.a.+26.+40)《薩毗軍鎮告身文書》末尾的軍鎮官員名單當中

[28]

,顯然是薩毗軍鎮的一位官員。契約中提到的軍鎮無疑就是薩毗軍鎮,之所以麻札塔格的契約要用薩毗軍鎮會議標示時間,可能有兩個原因:一是這件契約是從薩毗軍鎮攜帶而來,二是契約訂立於神山,但由於于闐境内没有軍鎮,故此地吐蕃人訂立契約時使用薩毗軍鎮會議標示時間。總之,都不能證明于闐存在軍鎮。

麻札塔格文書中另有兩件類似的契約:一件是Or.15000/160r(M.Tagh.a.vi.0062)

,契約開頭似乎是以軍鎮會議標示時間

,契約開頭似乎是以軍鎮會議標示時間

:

:

spr[e] 'u lo 'i ston mgar khrom…

後年秋天鎮城……

另一件契約Or.8212/1529r(M.Tagh.085)殘缺更甚,時間部分僅存“等(召開)的軍鎮(會議)(las stsogs pa'i khrom/ shing [t][…”

。這兩處的khrom還無法確定是哪個軍鎮。

。這兩處的khrom還無法確定是哪個軍鎮。

在其他麻札塔格出土的文書中也多次提到“khrom”一詞,雖然没有提到軍鎮的名字,但是也透露出一些蛛絲馬迹。提到khrom的文書除了M.Tagh.a.v.001是木簡外,其餘都是紙文書。前者提到“…/dbyild cung rtse khrom du/su…” [29] ,由於過於殘破,我們無法確知此處“khrom”的具體意思,而且由於目前没有圖版可供參照,我們無法確保此處録文的準確性。但是根據IOL Tib N 1743(M.T.a.v.006),這個Dbyild cung rtse應是一個有三四名烽子駐守的烽燧(詳參下文),在這樣的地方設置一個軍鎮是不可思議的。

其餘提到“khrom”的麻札塔格文書都是往來的書信,羅列如下:

1. Or.15000/33(M.Tagh. 0512.)《Phyi-mtho致論莽熱(blon Mang bzher)書》 [30] :

…spya[n ched?]po khrom du ma thal ba dang/…khrom du ma mchis//…

大悉編未至軍鎮……他未去軍鎮

2. Or.15000/95(M.Tagh.a.iii.0067.)《Khar long致大人(jo co)Rgya書》

:

:

… /[g]rom du yI ge spring ba'i rmams nI rngo nam shi la brtsangste gtang…

送去軍鎮的文牒都已交給Rngo-nam-shi。

3. Or.15000/119(M.Tagh.a.iv.00128.)《Legs zigs致大人Stag stsang bzher書》 [31] :

… tshal byIr mchis nas/…/rlang stagu khrom pa la…

我已至薩毗……Rlang stagu鎮人(?)……

4. Or.15000/113(M.Tagh.a.iv.00122.)《致神山大人赤熱、傑熱、智熱書》 [32] :

khrom na[s sku bla gsol] ba b[d-] su … [khro]m na phrin [phar?] mchi …

軍鎮中顯貴請求……軍鎮中傳來壞消息……

5. Or.15000/183(M.Tagh.b.i.0095.)《Lha ri skyes致傑熱(Rgyal bzher)書》 [33] :

…bar du thugs bde'i myi bde' mchid yige las snyund gsol zhing mchis// khrom na yang cung rtsan dang snang bzher dang lha bzang la stsogs pa la nong zho ni ma mchis// rgyal zigs lha rtsa skyes kyang sos khyis yul du mchi zhes mchi na/…

今以書信問候您安康否。據悉,軍鎮中Cung rtsan、Snang bzher與Lha bzang等人皆未生疾病,Rgyal zigs Lha rtsa skyes亦康復,正來此地。

6. Or.15000/184(M.Tagh.b.i.0096.)《Dphal 'dus致Rgyal bzher legs tsan書》 [34] :

…khrom na[s] ‘drul ba dag ’ongs na/ stong sde la nye zho slad ma ni myed/…

軍鎮信使已來,千户(長)後亦無疾。

7. Or.15000/186r(M.Tagh.b.i.0098.)《Legs rma、Khrom legs致曩兒波赤熱書》 [35] :

… //byI glang pa yang khrom du nI khral phran… las bton ches […

Byi glang pa並軍鎮中小税……送出(?)

8. Or.15000/231(M.Tagh.c.i.0068.)《Legs tshan致班熱(…'Pan bzher)書》

:

:

… /khrom du bzhud [du? bad?] …

……去軍鎮

以上爲麻札塔格出土文書中提到的“軍鎮”的書信,這些書信大部分是由外地寄到神山的公私書狀,雖然都未寫明發出地,但根據書信内容可以推定其中幾件的來處。第3件書信提到“我已至薩毗”,基本可以確定該書信是從薩毗軍鎮寄來 [36] 。第1件文書提到“大悉編”(spyan ched po),這一高級官職多設於河西和薩毗的軍鎮當中,在和田地區出土的文書中僅此一見,米蘭出土的木簡IOL Tib N 503(M.I.x.6)即是正駐於小羅布的大悉編寄給大羅布(Nob ched po,鄯善)節兒和尚論的信簡 [37] ,第1件書信中的大悉編可能正是指這一位而言,此處軍鎮也相應地是指薩毗軍鎮。第5件提到“rgyal zigs Lha rtsa skyes”,其人又作爲見證人出現在米蘭出土的Or.15000/426r(M.I.xiv.109.)《巳年買犛牛契》和Or.15000/390(M.I.xiv.24.)《卯年借貸契約》中 [38] ,明顯爲薩毗軍鎮的官員 [39] ,則此處提到的軍鎮應是薩毗軍鎮無疑。第6件提到了軍鎮中的千户長的情况,雖然駐扎于闐的吐蕃士兵仍隸屬於千户,但是在和田地區出土的文書中並未提到有整個千户駐屯,也没有提到有千户長的存在,相反在實行軍鎮—千户制度的鄯善地區,千户長是很普遍存在的,這裏提到的軍鎮也應該是薩毗軍鎮。其餘3件文書雖然因過於殘破無法確定其“軍鎮”具體何指,很有可能也是指薩毗軍鎮。

總之,到目前爲止,我們没有發現于闐設立軍鎮的明顯證據,大部分證據都將麻札塔格出土文書中提到的軍鎮反而指向了薩毗軍鎮,于闐地區應該並没有設立軍鎮。神山與薩毗軍鎮之間存在密切的政令往來,而薩毗軍鎮的軍事地位要更爲重要,很有可能于闐地區的吐蕃軍隊是受薩毗軍鎮的管轄的。

與唐軍類似,吐蕃軍隊也有比較完備的烽燧警戒系統,這一點在唐朝的史料中多見記載。《通典·邊防典》記載:“〔吐蕃〕徵兵用金箭,寇至舉燧。”

《新唐書·吐蕃傳》:“其舉兵,以七寸金箭爲契。百里一驛,有急兵,驛人臆前加銀鶻,甚急,鶻益多。告寇舉烽。”

《新唐書·吐蕃傳》:“其舉兵,以七寸金箭爲契。百里一驛,有急兵,驛人臆前加銀鶻,甚急,鶻益多。告寇舉烽。”

新發現的敦煌藏文兵制文書中也詳細規定了吐蕃軍隊安營之後在周圍布置偵查斥候之事

:

:

在敵方凶險之地扎營……依地勢而擇一險峻之地堅守之,並布置探馬(rta ra)、步哨(rkang ra)等……斥候(bya ra)、探馬(rta ra)、步哨(rkang ra)、近哨(nye ra)等由諸尚論依地勢而派設。扎營或臨巖石,或在斷巖,或依水,或靠山,要盡擇險要之地。

這種根據地形設置斥候的規定可以與下文討論的吐蕃烽燧體系相印證。

在麻札塔格等遺址中出土的藏文文書絶大部分都是與駐防有關的軍事文書,爲我們從内部觀察駐扎在于闐的吐蕃軍隊提供了絶佳的素材。吐蕃在于闐地區的山峰(rtse)上設立了衆多的類似於烽燧的瞭望哨,每個瞭望哨中駐扎有包括三四名士兵的“tshugs”,有的學者將這些“tshugs”翻譯成四人隊

。

。

麻札塔格出土的相當部分藏文文書是上烽士兵的名籍,稱作“so rjed”(意爲“戍兵名籍”) [40] ,主要爲木簡,也包括一些紙質文書,紙質文書主要是較長的士兵名籍和烽子駐地表 [41] 。Or.15000/183(M.T.b.i.0095)是一件比較典型的烽子駐地表 [42] :

1] gyi rtse na b[o]d gnyis li gny[i]s/ stag rtse khri skugs 'jor na bod gsum/ la/ grom pa'i

2] sde my[i] tshes kong/ myang ro'i sde lo nan myes chung/ rtsal mo pag gi sde

3] snya shur stag bzang///

4] bye ma 'dord gyi rtse na bod gnyis li gchig/ yang rtsang gi sde phur myi rke tung/ 'o tso pag gi sde sro

5] sti(lti?)kro/ tshard jam nya'i li ce'u 'do// 'o tong gy[u] mo na bod gnyis li gchig/ phod kar gyi…

1-3] ……之峰有2個吐蕃人和2個于闐人。Stag rtse khri skugs 'jor有3個吐蕃人:

(即)仲巴千户My[i] tshes kong,娘若千户Lo nan myes chung,蔡莫巴千户Snya shur stag bzang。

4-5] ……bye ma 'dord之峰有2個吐蕃人和1個于闐人。(即)雅藏千户Phur myi rke tung,俄卓巴千户Sro sti(lti?)kro,恰那(jam nya)鄉(tshar)的于闐人Jam nya'i li ce'u 'do。

'O tong gy] mo有2個吐蕃人和1個于闐人:(即)波噶千户的……

藏文木簡多記載某一個烽燧的駐守士兵名籍,藏文木簡中經常出現的“兵簡”(so byang)一詞,應該就是指這些烽子名籍木簡。由於這些士兵被稱爲“守山者(ri zug pa)”,武内紹人稱這些木簡爲“守山木簡”(Hill-stationing [ri zug]),據其統計這些木簡總共有八十餘件。其中部分木簡爲較短的烽子名籍,記録上烽成員姓名、籍貫,吐蕃人則繫於千户之下,于闐人則繫於tshar或srang之下。據此可知,每一個tshugs中約有三到四人,其中兩人爲吐蕃士兵,配以一到兩名于闐人。但這種人員組成並不固定,有時整個tshugs全部爲吐蕃人。吐蕃人主要擔任烽帥(tshugs pon)、烽副('og pon),于闐人擔任典厨(byan po)、厨副(byan g.yog),專門負責膳食和後勤工作。烽燧組織主要負責長期的駐守警戒,其每次輪番的期限至少一個月,而據IOL Tib N 1629(M.T.a.iv.005)號木簡,神山附近的Zhugs ngam峰的烽子(so 'dzu nyul)駐守時間長達一年零兩個月。根據Or.15000/6r(M.Tagh.0488),這些烽燧中可能配備了馬匹 [43] 。

還有相當部分木簡記載了神山附近的烽燧請求或領收給養(ri zugi brgyags)的信息,這些木簡應該是稱作“給養木簡”(brgyags byang)

[44]

,可以借此瞭解吐蕃駐守軍隊的給養情况。在托瑪斯研究的基礎上

[45]

,武内紹人對這些木簡的内容和形態都作了細緻的研究,于闐地區的烽燧給養木簡都有統一的製作流程和範式,木簡上寫明烽子駐地和給養種類及數量,主要包括青稞(nas)、麵粉(pye)、小麥(gro)、飲料(skyems)及粟(khre),一般在木簡一段的正背面刻有標識糧食數量的長短凹槽,背面有時由烽子寫上簡短的請糧或者領收信息,木簡一段常常被切去一角以備勘驗,如符契之制

。這種將木簡用作糧食領收憑證的做法與和田地區出土的于闐語糧食領收木簡非常類似,很有可能是借鑒了後者的做法

。這種將木簡用作糧食領收憑證的做法與和田地區出土的于闐語糧食領收木簡非常類似,很有可能是借鑒了後者的做法

。根據已經刊布的木簡來看,這些烽燧是以神山爲中心展開的,一般都向神山請求給養,這些請求給養的信牘再通過沿綫的烽燧最終傳遞到神山的節兒手中,由神山統一調撥。

。根據已經刊布的木簡來看,這些烽燧是以神山爲中心展開的,一般都向神山請求給養,這些請求給養的信牘再通過沿綫的烽燧最終傳遞到神山的節兒手中,由神山統一調撥。

爲了滿足駐軍的給養,神山專門設立吐蕃人岸(mngan)和于闐人岸(Li mngan),接收附近寺院和村落交納的糧食,協調給養的分配和運輸。吐蕃鎮守軍的給養由于闐當地百姓負責,這些給養被稱爲“于闐給養”(li brgyags) [46] 。向神山運送給養的藏文文書比較多,尤其是領收文書一類的木簡和紙質文書,一般注明運送時間、目的地、般運子(ltang sags)姓名及物品數量,並在末尾寫上“勿得迷失,否則將受重罰”之類的警戒語句,如Or.15000/24(M.T.0501)、H.2就是于闐人運送大麥至神山的領受文書 [47] 。由於于闐人對於當地自然環境和路綫的熟悉,吐蕃鎮守軍大量利用于闐人作爲信使和搬運工。Or.15000/210(M.T.b.ii.001)是駐守在Pe'u mar的吐蕃士兵致神山防禦使的書信,信中彙報了一起駐守的于闐人的情况,一個生病,一個怠惰,另一個則被派出求取給養 [48] 。IOL Tib N 1386(M.T.0574)則記録了運送給養的奴僕('bang myi)Lo ci因迷路而致使Seng ka峰夏季末月的給養(三藏升青稞及三藏升麵粉)不能送達的事情 [49] ,從這個奴僕的名字來看,此人應是于闐的依附人。但也有吐谷渾人充任運糧人(stsang 'dren或ltang sags)的例子,如Or.15000/185(M.T.b.i.0097)和Or.15000/24(M.T.0501)提到往神山運送一百四十藏斗(khal)小麥的G.yu brtsan [50] 。

除去烽子外,藏文文書還時常出現稱爲“so nyul”的士兵,“so nyul”應是與烽子相配合的另外兵種,nyul爲“流浪、漫遊”的意思,“so nyul”指偵察兵、巡邏兵 [51] ,如唐軍中之游奕、探候。麻札塔格出土的Or.15000/150(M.T.a.v.0015)、IOL Tib N 1102(M.T.001)及IOL Tib N 1924(M.T.b.ii.0028)幾件文書中提到的“So nyul”都是在神山堡和諸烽燧間往來傳遞情報的士兵的形象 [52] ,可以想象在神山堡周圍星羅棋布的烽燧之間,一定存在着大量的探候往來羅截、傳遞軍情,使得各個烽燧連成一張嚴密的情報網。

神山作爲于闐北部的軍事中心,保存有大量各個烽燧的士兵名籍和給養支出曆。神山周圍烽燧的士兵應該都是由神山派駐的。根據M.T.a.iii.003中“神山chab rgyud的首領Stag rtsang bzher”,神山地區似乎設立了稱作“chab rgyud”的機構。而根據Or.15000/122(M.Tagh.a.iv.00131.)所記載的“冬月召集大chab rgyud之士兵……與Stag Klu bzher、論Mtsho bzang徵兵”

[53]

,chab rgyud似乎是一個軍事區域,可能正是指神山周圍的烽燧組成的防區。根據下文的烽燧表可知,神山周圍存在着近六十個烽燧,類似的軍事據點名稱在和田地區出土的唐代漢文文書中鮮有提及。從這些烽燧名稱中體現的吐蕃方式的命名法來看

[54]

,這些烽燧應該是吐蕃鎮守軍設立的,而非沿用已有的駐防體系。這些烽燧的作用主要是傳遞警訊,但是是否如漢地以烽火示警呢?我們並未看到有關烽火的記載,相反,一種敲擊大鼓傳遞警訊的警報系統則非常多見,如這一時期的于闐語文書Or.11344/3、Or.11344/7和Hedin 20,大鼓在神山、六城各地均有設置,鼓聲代表有敵人來襲,與擊鼓配套的措施是將當地百姓、牲畜盡數收入城中,並且派出騎手向附近聚落或城鎮報信。這種大鼓傳警的方式似乎在于闐由來已久,玄奘在行經于闐國時記載了當地的龍鼓傳説,《大唐西域記》載:玉龍喀什河斷流,于闐大臣捨身入河爲龍女之夫,龍女賜大鼓,“以此大鼓懸城東南,若有寇至,鼓先震聲”

。這是否與于闐當地缺乏燃料有關,不得而知

。這是否與于闐當地缺乏燃料有關,不得而知

。

。

神山與于闐國都之間保持着密切的聯繫,藏文文書中不少是于闐神山之間來往的書狀

[55]

,據IOL Tib N 2046(M.Tagh.c.ii.0040),自于闐至神山岸本一日間傳信甚至達到五次之多

[56]

。在Or.15000/180(M.Tagh.b.i.0092)中,于闐王甚至親自寫信向神山的官員解釋前不久發生的貢品搶劫案件

[57]

。托瑪斯據此認爲神山是吐蕃統治于闐的軍事中心,于闐國都亦受神山節兒管轄

[58]

,這種觀點爲之後的學者所繼承

。而根據麻札塔格出土木簡IOL Tib N 2135(M.T.c.iii.0074)所存的殘文“從德域會議(bde gams gyI 'dun tsa nas)……”來看,神山似乎與統治河西的德域會議存在着某種政令上的聯繫

[59]

。

。而根據麻札塔格出土木簡IOL Tib N 2135(M.T.c.iii.0074)所存的殘文“從德域會議(bde gams gyI 'dun tsa nas)……”來看,神山似乎與統治河西的德域會議存在着某種政令上的聯繫

[59]

。

如上文所述,關於神山與東部的薩毗軍鎮之間政務往來的文書非常多,兩地間存在着人員和通信的密切往來。Or.15000/120r(M.Tagh.a.iv.00129.)是由Legs bzang寄給大人(jo co)Cung […]的書信

,而Legs bzang是常見於米蘭出土文書中的一位官員

[60]

。假如將麻札塔格和米蘭兩地文書中所見的人名作一系統的梳理,我們會發現更多的像這樣的兩地交往的綫索。

,而Legs bzang是常見於米蘭出土文書中的一位官員

[60]

。假如將麻札塔格和米蘭兩地文書中所見的人名作一系統的梳理,我們會發現更多的像這樣的兩地交往的綫索。

吐蕃統治時期于闐與薩毗存在着政務和防務的密切聯繫,與西部的疏勒(Shu lig)似乎並未建立起穩固的聯繫,文書中反映的疏勒多處於戰事之中。Or.15000/227r(M.Tagh.c.0028.)就曾提到疏勒的信息

[61]

,但是顯然不是政務的交流。從于闐語文書來看,吐蕃統治于闐初期的文書中,Hedin 20于闐語《某王三十六年薩波(spāta)Sudārrjaṃ牒刺史薩波Vidyadattä、破沙Sādarä等爲盡收人畜入坎城防備事》和Or.11344/7于闐語《某年薩波(spāta)Sudārrjāṃ牒破沙Sāṃdara爲盡收人畜入城防備事》兩件文書提到了吐蕃與回鶻在疏勒的戰事

[62]

,之後的于闐語文書中再也没有提到過佉沙(Khyeṣa),由此可見,吐蕃並未在疏勒建立起穩固的統治。回鶻保義可汗(Ay Tängridä Qut Bulmïš Alp Bilgä Qaγan,808—821年在位)時期完成的《摩尼教贊美詩集》(Maḥrnāmag)提到摩尼教會的五個據點,佉沙('rqcyk)則是據點之一龜兹的下屬城鎮

,説明最晚在這個時候,回鶻已經奪取了疏勒

,説明最晚在這個時候,回鶻已經奪取了疏勒

。

。

在于闐語文書中,有一類與藏文烽子類似的群體,名爲“spᶏśara”,是“守望者、觀察者”的意思,其動詞形式是“spᶏśaña”(看,守望)

[63]

。在老達瑪溝出土的798—802年期間的于闐語文書中,存在十幾件于闐語上番的守望者(spᶏśara)名籍

[64]

。與前述藏文的烽子駐地表和烽子名籍不同,這些名籍先列上番時間,其後繫以上番人員的本貫和姓名,基本上每月的月初和月中各派出一番,其來源則涵蓋了六城州所屬的每個鄉

。

。

長期以來,學者們一直懷疑達瑪溝出土的于闐語文書中提到的守望者就是藏文文書中與吐蕃士兵一同上烽的于闐人烽子 [65] ,但是由於這些守望者名籍與藏文的烽子駐地表和烽子名籍存在着格式上的差别,無法確知其組織方式和工作内容,因此難以確證兩者是否可以勘同。幸運的是,麻札塔格出土的于闐語文書中保存了一件《于闐語spᶏśara駐地表》:IOL Khot 46/5(M.T.a.i.0043),其年代也是在吐蕃統治時期,可以與藏文烽子駐地表相印證。該文書左側殘缺,除去翻譯存疑的第2行後半行外,格式基本上與藏文烽子駐地表一致 [66] :

1 huttukyumāṃ bisai spaśari. śiraṇvā ṣanīraka x x /

2 tsau kṣi'hi' bisai spaśari. ttulajsä

śirī pe /

śirī pe /

3 vaṣṭa gari khrraysūṃ bisai. gūmaṃdāṃ

/

/

4 kai'cattä nalaña bisai spaśari

khaina[kä

khaina[kä

5 || haiña pau[ḍ]īṃ -I –ā x /

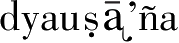

1在Huttukyumāṃ的烽子(spᶏśara),其中有Śiraṇas Śanīraka……

2在Tsau kṣi'hi'的烽子,Ttulajsa受(?)其保護(?)……

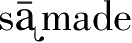

3駐於神山Khrraysūṃ,來自於Gumaṃda的Sāmade……

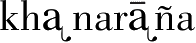

4在Cata Nalaña的烽子,來自於Khᶏnara的Khainaka……

文書中提到的地名應是從藏文翻譯而來,Huttukyumāṃ就是藏文文書中最爲常見的烽子駐扎地點Ho-ton gyu-mo(參附表),而這些spᶏśara就是派駐於Ho-ton gyu-mo等地的于闐人烽子。Or. 12637/14.2(M.T.0429)是在麻札塔格遺址發現的一件于闐語烽子名籍,該文書毁損嚴重,僅存2行 [67] :

1 mūtca'ji māśtä — starai khrram

spaśaña

spaśaña

2 dä drvāttīrä vasade —

—

—

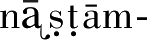

1 在mūtca'ji月,典吏(khrram

)Starai確定了烽子名籍

[68]

:

)Starai確定了烽子名籍

[68]

:

2 來自Drvāttīra的Vasade……

可見,這些于闐烽子名籍是由于闐典吏所確定的。另外一件麻札塔格于闐語上烽文書IOL Khot 47/5(M.T.a.ii.00112)中,則提到一位于闐百姓取消上烽,由某人代役的情况

[69]

。達瑪溝于闐語烽子名籍不注上烽地點,應該是于闐烽子被分配往不同駐守地點之前的原始名册。那麽,這些六城一帶的烽子是否是被送到麻札塔格接受分配呢?達瑪溝有關烽子的文書中並未提及神山,實際上,在吐蕃統治于闐初期的798—802年左右,以神山爲中心的北方鎮防體系似乎並未成形。而在Or.11254/34r于闐語《尉遲曜三十六年(802)六城質邏薩波Sudārrjāṃ狀上内廷(haṃdara prū)爲上烽並納糧事》

,這裏提到六城質邏薩波Sudārrjāṃ將烽子名籍彙報給内廷,很有可能這一時期,六城的于闐烽子是在于闐國都被分配到不同的駐守地點的。

,這裏提到六城質邏薩波Sudārrjāṃ將烽子名籍彙報給内廷,很有可能這一時期,六城的于闐烽子是在于闐國都被分配到不同的駐守地點的。

于闐人與吐蕃人一同上烽,因此時常出現雙方互相代役的情况,這可以從達瑪溝的于闐語文書中得到印證。Or.11344/1是六城于闐人五個月内上烽的名籍,其中3次提到吐蕃人代替于闐百姓Sude出勤(第9、14、22行) [70] ,而在另一件性質相同的于闐人烽子名籍Or.11344/8中,拔伽百姓Mulaka則代替吐蕃人上烽 [71] 。從目前的契約文書來看,這種代役一般是以僱傭的方式進行的。瑞典藏斯文赫定收集品Hedin 3是一件801年的藏文僱契 [72] ,内容是質邏薩波Li bsar-gzhong僱傭Zho-nal mor-ldogs服兵役(so [res]),約定歸來後以六石酒爲酬勞,Sudārrjāṃ的同僚破沙So dar作保人。那麽受僱傭人Zho-nal mor-ldogs是不是吐蕃人呢?這明顯是一個吐蕃名字,而且契約以藏文書寫,該契約的一方應該就是吐蕃人,目前還没有發現于闐人之間用藏文訂立契約的例子,衹有在訂立契約一方或雙方是吐蕃人的情况下纔用藏文書寫契約。另外,這件契約的三個知見人皆是吐蕃名字,而且其中兩個出現在上文提及的Hedin 1《吐蕃士兵Rdol-rmang-zigs賣舍契》的知見人名單中 [73] ,顯然都是吐蕃人。因此,Zho-nal mor-ldogs就是吐蕃人,而這裏所説的兵役其實就是上烽戍守。由此可見即便是于闐的基層官員也無法免除上烽之役,但可以僱傭他人代役,而且僱傭對象也包括吐蕃人。當然也存在吐蕃人僱傭于闐人服役的例子,俄藏彼得羅夫斯基(N. F. Petrovsky)收集品中的唯一一件藏文僱傭契約——SI P/135——也是出自老達瑪溝一帶,該契約年代爲卯年(808年或796年),吐蕃人Za-ga khrom-pa僱傭質邏百姓Li ar-sel爲一年長工(lo gla),爲其服兵役及雜役等等 [74] 。

吐蕃人和于闐人的地位並非如契約中所見的那麽平等,在聯合上烽的過程中,于闐人受吐蕃士兵的指揮,負責吐蕃士兵的飲食,一旦犯錯則要受到嚴厲的懲罰,處於近乎僕役的地位,于闐烽子逃亡事情似乎時常發生。IOL Tib N 1638(M.T.a.iv.0014)即是某烽帥(tshugs po)向神山官員彙報于闐烽子逃跑的木簡 [75] 。哈達里克遺址出土Or.15000/256 r(Khad.052.)《于闐厨副贖罪契》則記録一件于闐厨副與吐蕃士兵間的訴訟案件,在'Bu zhang的Yol ba ri駐扎的于闐厨副(byan g.yog)Li Su dad cis因爲數次犯錯被判死刑,不得不向一同戍守的烽帥(tshug pon)等其他三人賠償4500銅子(dong tse)方得以贖罪 [76] 。值得注意的是Yol ba ri這一地點也常常出現在麻札塔格出土的烽子駐地表中(參附表),所以很有可能哈達里克一帶的Yol ba ri在當時也是歸神山管轄。

于闐烽子的裝備和馬匹都是由當地百姓供應,給養的大部分則是自行籌措。Hedin 8提到命六城百姓爲spᶏśara買馬 [77] ,而Hedin 18于闐語《尉遲曜三十三年(799)七月ṣṣau cviṃdū牒爲六城買駝事》則是一件六城百姓爲spᶏśara買駝的牒文,這説明spᶏśara配有馬或駝,並由于闐當地百姓出資購買。大量的于闐人被徵發到吐蕃軍中、離家戍守,同時還要負擔各種差科,極大地增加了于闐百姓的賦役負擔,影響了于闐百姓的日常生活。麻札塔格文書中有不少寫於吐蕃時期的于闐語家信,記録了駐守當地的于闐人官員和士兵與遠方親人聯繫的點滴。如IOL Khot 41/1(M.T.a.i.0033)是神山薩波Īramaña給妻子的家信,在信中,他首先問候妻子和家人,然後叮囑妻子照顧好家裏的農田和牲畜,然後請妻子爲其準備好麵粉、麻油、粗糖和毛氈等給養,讓其長子帶給他 [78] 。IOL Khot 47/7(M.T.a.ii.0084)應該是在神山一帶戍守的普通于闐烽子Sidavaṃda寄給家中母親的殘書信,信中説他已來此地多日,與他人未生争執,但非常想念家人,書信最後也提到給養的問題 [79] 。

吐蕃徵發當地于闐百姓參與鎮防的做法似乎是借鑒了唐軍的做法,俄藏Dx.18917《唐貞元四年(788)五月傑謝百姓瑟□諾牒爲伊魯欠負錢事》中,提到傑謝地區的游奕副使任用伊魯這樣的傑謝百姓充當神山路探候

,而中國國家圖書館藏BH1—10號漢文文書就是一件于闐當地一隊包括馬軍和步軍在内的“團結蕃兵”的名籍

,而中國國家圖書館藏BH1—10號漢文文書就是一件于闐當地一隊包括馬軍和步軍在内的“團結蕃兵”的名籍

,可見在唐朝統治于闐末期,也曾利用當地胡人甚至組織蕃兵參與當地鎮防體系中。但在吐蕃統治時期,徵發的規模變得更大,達瑪溝文書中所見的烽子名籍涉及六城所有的鄉,幾乎所有的家庭都要派出男丁定期參與戍防和提供給養,而在麻札塔格藏文烽子名籍中所見的于闐人籍貫則遍及四十多個鄉(tshar)

,可見在唐朝統治于闐末期,也曾利用當地胡人甚至組織蕃兵參與當地鎮防體系中。但在吐蕃統治時期,徵發的規模變得更大,達瑪溝文書中所見的烽子名籍涉及六城所有的鄉,幾乎所有的家庭都要派出男丁定期參與戍防和提供給養,而在麻札塔格藏文烽子名籍中所見的于闐人籍貫則遍及四十多個鄉(tshar)

。出現這種狀况的原因,可能是由於吐蕃在于闐的鎮守軍數量有限,因此必須大量徵發于闐百姓服役,以補充兵力和供給之不足。

。出現這種狀况的原因,可能是由於吐蕃在于闐的鎮守軍數量有限,因此必須大量徵發于闐百姓服役,以補充兵力和供給之不足。

從民族交往的角度來看,吐蕃人與于闐人的聯合戍守,使得雙方接觸變得十分廣泛,契約中所見的吐蕃人與于闐人的經濟往來很多都是發生在一同戍守的烽子當中。另一方面,于闐烽子爲吐蕃士兵服務、受吐蕃官員管理,與吐蕃人之間的公文往來、訂立契約也都是使用藏語,藏語實際上成爲上烽的于闐人的工作語言。公元10世紀時藏語甚至成爲于闐王國與敦煌歸義軍政權之間外交語言,這與吐蕃統治時期藏語在于闐官方和百姓中的流行是密不可分的。

8世紀末,吐蕃佔領于闐,唐朝鎮守軍原先設立的藺城、傑謝等鎮逐漸廢棄,傑謝的百姓很可能整體遷移到達瑪溝一帶的六城地區。坎城鎮在相當一段時期内依然是本地區的軍事重鎮,吐蕃在此地派駐一位大使,其他鎮則漸漸無聞,很有可能是廢棄了。

在吐蕃統治西域南道時期,薩毗軍鎮是吐蕃控禦西域的核心,吐蕃將本土西北部的蘇毗軍大規模遷移到鄯善地區,並且分土定居,改變了當地的民族構成,和田地區出土藏文文書中提到的軍鎮(Khrom)多數情况下都是指薩毗軍鎮,可見薩毗軍鎮和神山之間應該存在隸屬關係,而于闐很可能並未單獨設立軍鎮。

于闐國在吐蕃治下時期政治上依然保持獨立,但是其軍事由吐蕃控制,在吐蕃統治于闐初期,坎城地區成爲吐蕃防禦回鶻等勢力的軍事重鎮。而在吐蕃統治穩固以後,其軍事中心北移至神山地區,在以神山爲中心的地區,吐蕃設立大量的烽燧,吐蕃人與于闐人以 tshug 爲單位共同駐守其中。這些烽燧的給養統一由神山供給,主要徵自于闐百姓,並主要由于闐人負責運輸。

大量的于闐人被定期徵入吐蕃的鎮防系統中,以補充于闐吐蕃軍隊數量的不足,這一舉措增加了于闐百姓的負擔,但在客觀上促進了吐蕃人與當地百姓的接觸,也推動了藏語在于闐基層的使用。

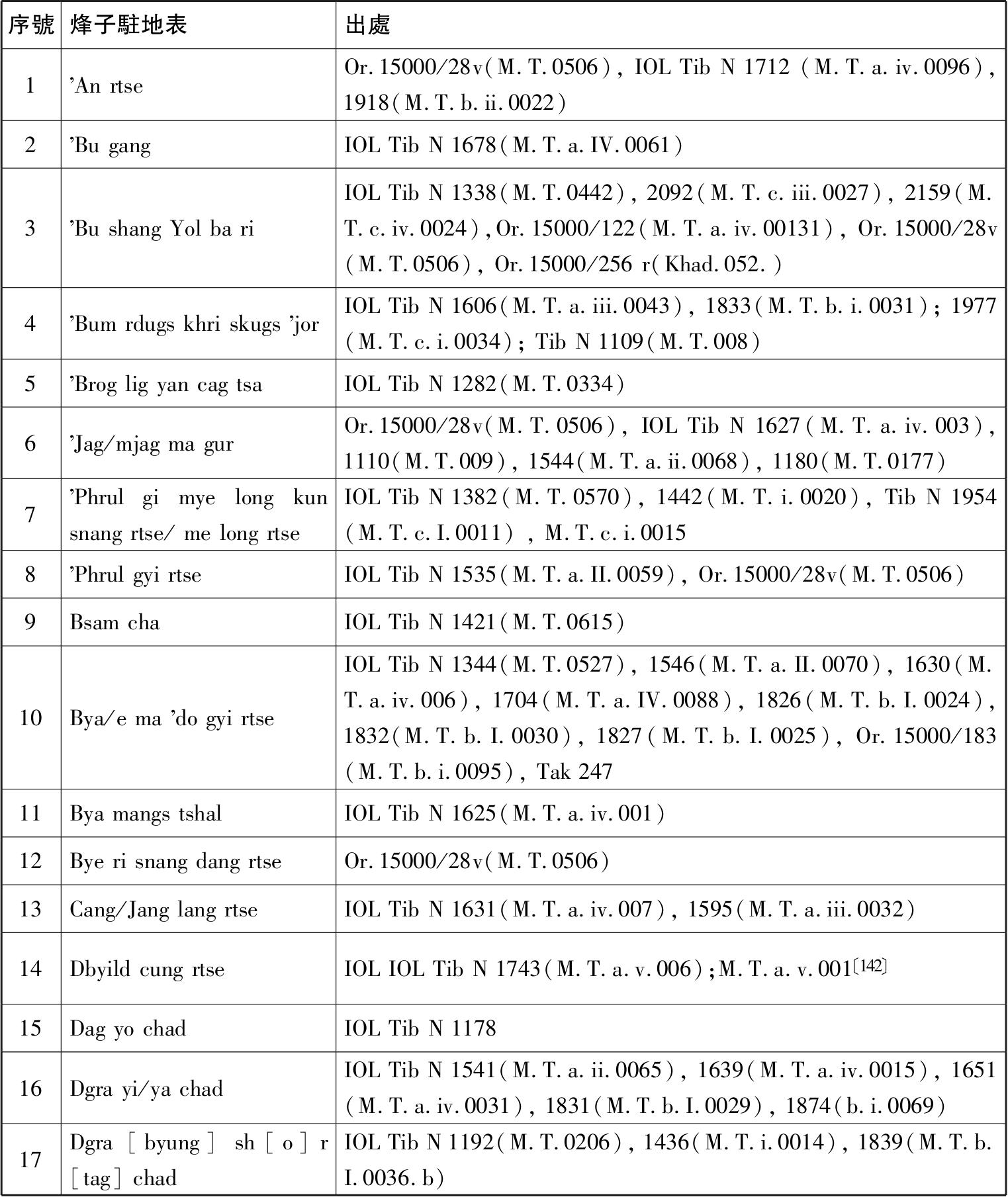

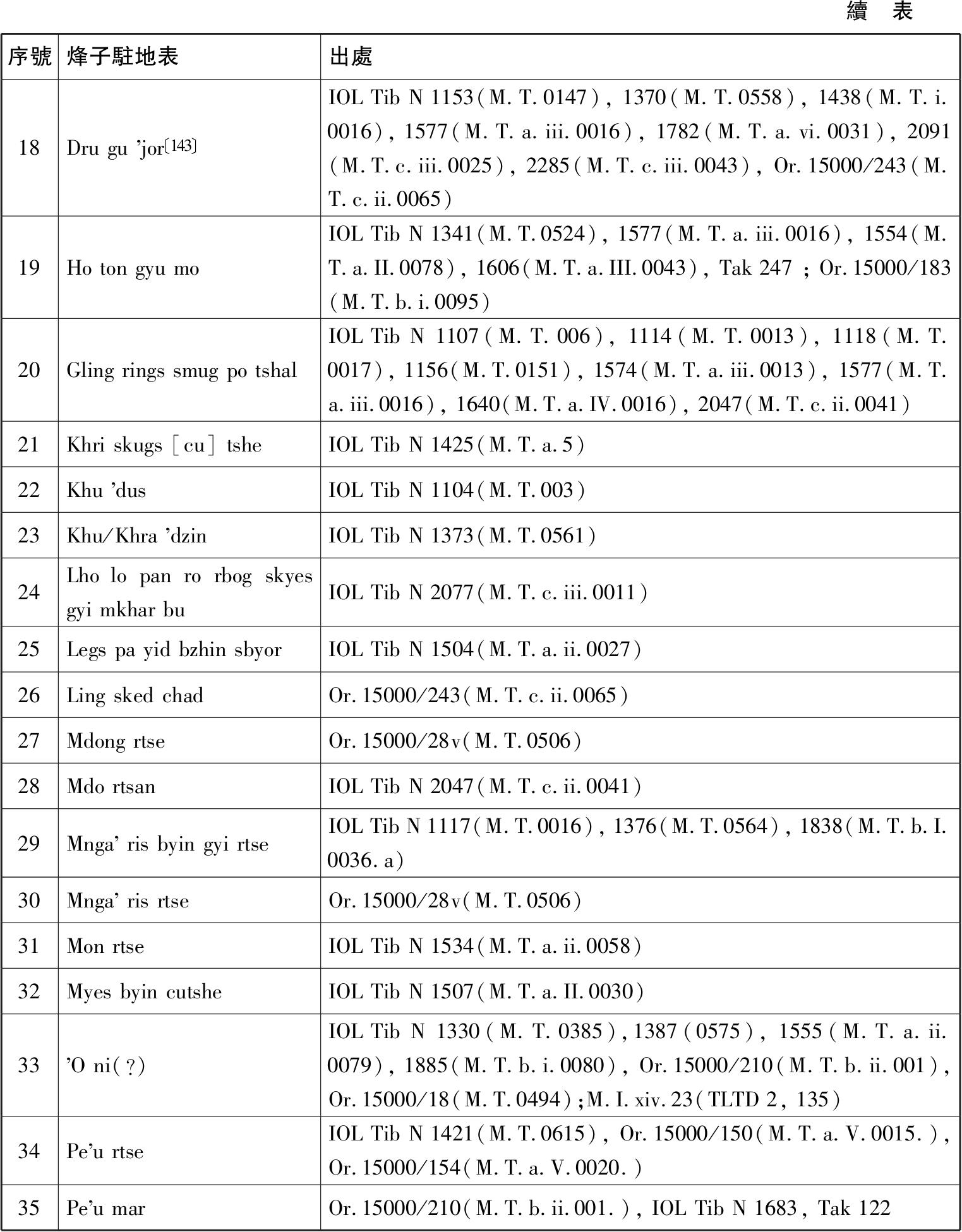

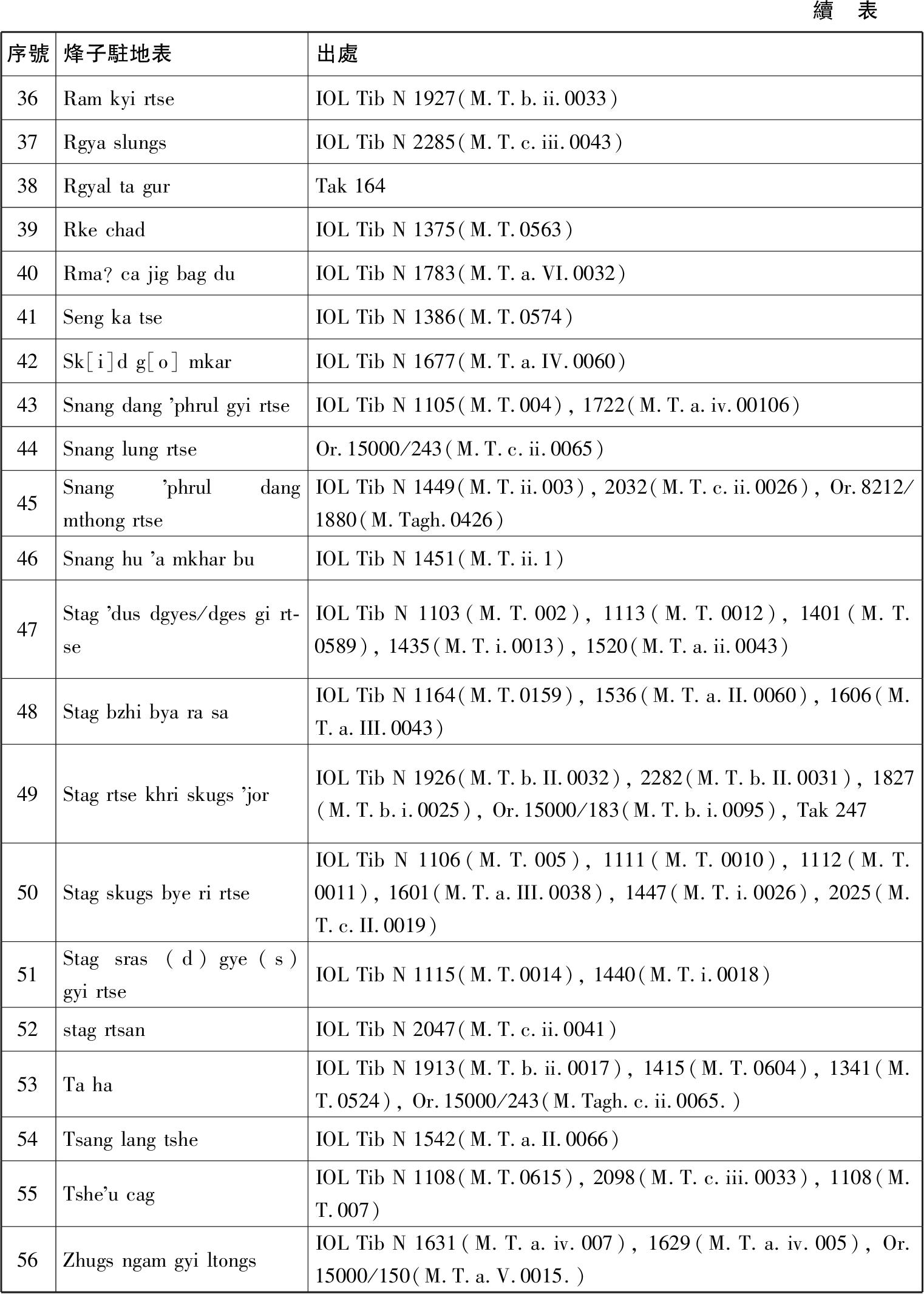

藏文文書中所見的烽子駐地表

[142]IDP網站缺號。

[143]托瑪斯認爲Dru gu 'jor係鄯善地區的吐谷渾人部落( TLTD 2, 276-8),但是Dru gu 'jor這一名稱衹出現於麻札塔格出土的烽燧木簡中,並多次提到此地駐扎一個tshugs,顯然是神山管轄之下的一個烽燧名稱。

縮略語表

《英國收藏新疆出土古藏文文書選譯》=楊銘、貢保扎西、索南才讓《英國收藏新疆出土古藏文文書選譯》,新疆人民出版社,2014年。

《札記》=吉田豊《コータン出土8—9世紀のコータン語世俗文書に關する覺え書き》(神户市外國語大學研究叢書第38册),2006年,神户市外國語大學外國學研究所。

Catalogue = Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in the British Library, A complete catalogue with texts and translations , by P. O. Skjærvø, with contribution by U. Sims-Williams, London, 2002.

Contracts = Old Tibetan Contracts from Central Asia , by T. Takeuchi, Tokyo, 1995.

KT I-VI = Khotanese Texts, vol. I-VI , by H. W. Bailey, Cambridge, 1969(I-III)/ 61/ 63/ 67.

SD I-VII = Saka Documents (= Corpus Inscriptionum Iranicarum, Part II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian Period and of Eastern Iran and Central Asia, Vol. V: Saka ), eds. H. W. Bailey( I-IV )1960-67; R. E. Emmerick( V-VI )1971-73; R. E. Emmerick & M. I. Vorob'ëva-Desjatovskaja( VII )1993.

SDTV = Saka Documents, Text Volume [I] , by H. W. Bailey, London, 1968.

SDTV III = Saka Documents, Text Volume III , eds. R. E. Emmerick & M. I. Vorob'ëva-Desjatovskaja, London, 1995.

Skjærvø 2008 = P. O. Skjærvø, “The End of Eighth-Century Khotan in Its Texts”, Journal of Inner Asian Art and Archaeology III, pp.119-144.

Studies in the Vocabulary of Khotanese III = R. E. Emmerick & P. O. Skjærvø, Studies in the Vocabulary of Khotanese III, Wien, 1997.

Taenzer 2012 = Gertraud Taenzer, The Dunhuang Region during Tibetan Rule (787-848): A Study of the Secular Manuscripts Discovered in the Mogao Caves , Wiesbaden, 2012.

Takeuchi 1997-1998 = T. Takeuchi, Old Tibetan Manuscripts from East Turkestan in the Stein Collection of the British Library , 2 vols, Tokyo- London, 1997-1998.

TLTD 1-3 = Tibetan Literary Texts and Documents concerning Chinese Turkestan 1-3, by F. W. Thomas, London, 1935/ 1951/ 1955.

Zhang Zhan 2017 = Zhang Zhan, Between China and Tibet: A Documentary History of Khotan in the Late Eight and Early Ninth Century , Dissertation of Harvard University, 2016.09.

When Khotan于闐was ruled by Tibetan吐蕃from the late- 8 th century to the mid-9 th century, Tibetan army entered and deployed in Khotan. Together with Tshal-byi(Lop-Nor)薩毗,Khotan became one of the two major military centers of Tibet in Xiyu(the western region)西域. The first part of this article discusses the development of the remaining military garrisons left by the Tang Empire唐,in which Phema坎城still played an important military role at the beginning of Tibet rule, while Gaysāta傑謝and Nīña藺城were abandoned, and the people of Gaysāta migrated to the Six Towns of Cira六城質邏. The second part of the article moves to the analysis of Tibetan manuscripts which show that the no new khrom(Tibetan military garrison)was set up in Khotan, and Tibetan army deployed in Khotan might be commanded by the Tshal-byi khrom. The third part generally elaborates the military system set up by Tibetan in Khotan including the alarm and supply system. The last part analyzes the Khotanese conscript in the Tibetan army and its effect.

[1] P. O. Skjærvø, Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in the British Library. A complete catalogue with texts and translations , with contribution by U. Sims-Williams, British Library Publishing, 2002(以下簡稱 Catalogue );T. Takeuchi, Old Tibetan Manuscripts from East Turkestan in the Stein Collection of the British Library , 2 vols. +Supplement vol, Centre for East Asian Cultural Studies for UNESCO, The Toyo Bunko, The British Library, Tokyo, London. 1997-1998(以下簡稱Takeuchi 1997-1998)。關於和田出土文書的刊布與研究情况,請參榮新江《和田出土文獻刊布與研究的新進展》,《敦煌吐魯番研究》第11卷,上海古籍出版社,2008年,1—9頁。

[2] F. W. Thomas, Tibetan Literary Texts and Documents concerning Chinese Turkestan, Part II: Documents (Oriental Translation Fund, New Series XXXVII), London, 1951; G. Uray, “ Khrom : Administrative Units of the Tibetan Empire in the 7 th -9 th Centuries”, Tibetan Studies in honour of Hugh Richardson , eds. by Michael Aris and Aung san Suu Kyi, London: Aris & Philips, 1979, pp.310-318; T. Takeuchi, “Military Administration and Military Duties in Tibetan-ruled Central Asia”, in Tibet and Her Neighbours: A History , ed. by Alex McKay, London, 2003, pp.43-56; T. Takeuchi, “The Tibetan Military System and Its Activities from Khotan and Lob-nor”, in The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith , ed. by Susan Whitfield, British Library, 2004, pp.50-56; T. Takeuchi, “Tshar, srang, and tshan: Administrative units in Tibetan ruled Khotan”, Journal of Inner Asian Art and Archaeology , vol. 3, 2008, pp.145-147.

[3] 朱麗雙《唐代于闐的羈縻州與地理區劃研究》,《中國史研究》2012年第2期,71—90頁;Zhu Lishuang, “A Preliminary Survey of Administrative Divisions in Tibetan-Ruled Khotan”, in Brandon Dotson, Kazushi Iwao and Tsuguhito Takeuchi(eds.), Scribes, Texts, and Rituals in Early Tibet and Dunhuang Proceedings of the Third Old Tibetan Studies Panel held at the Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Vancouver 2010(Band 9 der Reihe Contributions to Tibetan Studies) , Wiesbaden: Reichert Verlag, 2013, pp.43-52;朱麗雙《吐蕃統治于闐時期的行政區劃》,朱玉麒主編《西域文史》第10輯,科學出版社,2016年,201—214頁。

[4] Zhang Zhan, Between China and Tibet: A Documentary History of Khotan in the Late Eighth and Early Ninth Century , Dissertation of Harvard University, 2016.09.

[5] Catalogue , pp.100, 104.

[6] KT IV, pp.24,79-82.

[7] Y. Yoshida, “Review of Saka Documents, Text Volume III ”, BSOAS LX.3, p.568.

[8] 張廣達、榮新江《于闐史叢考》(增訂本),264—266頁;Y. Yoshida, “The Karabalgasun Inscription and the Khotanese Documents”, Literarische Stoffe und ihre Gestaltung in mitteliranischer Zeit: Kolloquium anlässlich des 70. Geburtstages von Werner Sundermann , eds. by Desmond Durkin-Meisterernst, Christiane Reck und Dieter Weber, Wiesbaden 2009, pp.349-362;Skjærvø 2008, p.120。

[9] H. W. Bailey, “Taklamakan Miscellany”, BSOAS , XXXVI.2, 1973, pp.224-227, pls. I-VIII; T. Takeuchi, “Three old Tibetan Contracts in the Sven Hedin Collection”, BSOAS , LVII.3, 1994, pp.576-587; Contracts , Text 10, 15, 38.

[10] Contracts , p.173.

[11] KT II, p. 32; Catalogue , p.107; Skjærvø 2008, p.122.

[12] G. Uray, “ Khrom : Administrative Units of the Tibetan Empire in the 7 th -9 th Centuries”, pp.310-318;榮新江中譯本《軍鎮:公元七至九世紀吐蕃帝國的行政單位》,《西北史地》1986年第4期,106—113頁;Taenzer 2012, pp.19-27, 41-43.

[13] H. E. Richardson, “The Province of the Bde-blon of the Tibetan Empire, 8 th to 9 th Centuries”, P. Daffinà(ed.), Indo-Sino-Tibetica: Studi in onore di Luciano Petech. A Collection of Oriental Studies Present to Professor Petech on the Occasion of His 75th Birthday , Roma: Bardi Editore, 1990, pp.305-332; in H. E. Richardson, High Peaks, Pure Earth. Collected Writings on Tibetan History and Culture , London: Serindia Publications, 1998, pp.167-176. 對於漢文史料中出現的吐蕃“東境五道節度”之制,雖然討論頗多,然尚無法與藏文史料一一勘合。金瀅坤《吐蕃節度使考述》一文認爲吐蕃在廣德元年設立東道節度使、南道節度使、河西道節度使、西域某道節度使及另外一個未知的節度使,其下設立節度(即khrom),以與唐、南詔、回鶻作戰(文見《厦門大學學報》2001年第1期,96—104頁)。林冠群《唐代吐蕃軍事佔領區建制之研究》認爲赤松德贊在吐蕃本土以外設立的德論大區(Bde blon khams chen po)由東(原隴右道)、西(安西四鎮與帕米爾)、南(劍南西山地區)、北(原河西道)四道節度使並青海地區構成(《中國藏學》2007年第4期,3—17頁)。黄維忠認爲東西南北四道節度之外,吐蕃還在朵甘思地區設立中道節度使(dbus kyi khams chen po),參黄維忠《關於唐代吐蕃軍事佔領區建制的幾個問題》,《西北民族大學學報》2010年第4期,64—58頁。

[14] 關於Mkhar tsan與凉州的比定,請參看G. Uray, The Location of Khar tsan and Leṅ-ču of the Old Tibetan Sources, Varia Eurasiatica: Festschrift für Professor András Róna-Tas , Szeged, 1991, pp.195-227; 榮新江《通頰考》,《文史》第33輯,1990年,125頁。

[15] 由於托瑪斯將“khrom”誤讀爲“khrim”( TLTD 2,p.124),使得烏瑞在討論此地的軍鎮時找不到合適的名稱(《軍鎮:公元七至九世紀吐蕃帝國的行政單位》中譯本,110頁),現在已經確定鄯善地區確實存在着一個“薩毗軍鎮”(Tshal byi khrom)(Takeuchi 1997-1998, No.557; Taenzer 2012, p.24)。

[16] 這些城堡名都曾出現在古藏文文獻當中,其中絶大部分是唐代遺留下來的,衹有怯台一城不見於漢文史料,或是吐蕃人新築之城。怯台(Kādākh)之名見於《世界境域志》第九章《中國所屬諸地》,在沙州和于闐之間,云其“在中國境内,但其長官代表吐蕃”( Ḥudūd al-'Ālam. “The Regions of the World” , Translated and explained by V. Minorsky, London: Luzac & Company, 1970, pp. 85, 233),大體上反映了10世紀鄯善地區淪爲胡戎之地的情况,怯台應是位於鄯善和且末之間( TLTD 2,pp.132-133;榮新江《通頰考》,注112;Taenzer 2012,pp. 24-25)。

[17] TLTD 2, pp. 155, 318.

[18] Or.15000/490(M.I.xxviii.002, TLTD 2, p. 148; Takeuchi 1997-1998, No. 606.

[19] IOL Tib N 1094(M.I.lviii.006, TLTD 2, p.161).

[20] IOL Tib N 959(M.I.xxxiii.5.c, TLTD 2, p. 359).

[21] TLTD 2, p. 155.

[22] Contracts , p.320;岩尾一史《吐蕃のルと千户》,《東洋史研究》第59卷第3號,2000年,18—19頁;沈琛中譯本《吐蕃的茹與千户》,朱玉麒主編《西域文史》第8輯,2013年,49頁,表三。但也存在例外,如Or.8212/1880(M.Tagh.0426)提到神山附近烽燧有孫波人。米蘭文書中也發現若干孫波茹以外的千户,參楊銘《吐蕃統治鄯善再探》,39—46頁。

[23] Or.15000/478(M.I.xxv.003, Takeuchi 1997-1998, No. 594), IOL Tib N 548(M.I.xiv.0012), IOL Tib N 1090(M.I.lviii.001, TLTD 2, p.446).

[24] TLTD 2, 121; Takeuchi 1997-1998, No.366;《英國收藏新疆出土古藏文文書選譯》,141頁。

[25] Contracts : Text 45; Takeuchi 1997-1998, No. 200.

[26] Contracts , pp.24-25.

[27] Contracts , p.290.

[28] TLTD 2, 407; Takeuchi 1997-1998, No. 370;楊銘《新疆米蘭出土的一件古藏文告身考釋》,《敦煌學輯刊》2012年第2期,15—22頁。

[29] TLTD 2, p. 219;IDP缺號。

[30] TLTD 2, p. 410;Takeuchi 1997-1998, No. 87.

[31] TLTD 2, pp. 159, 125; Takeuchi 1997-1998, No. 181.

[32] TLTD 2, p. 425; Takeuchi 1997-1998, No. 175.

[33] TLTD 2, p. 410; Takeuchi 1997-1998, No. 247.

[34] TLTD 2, p. 381; Takeuchi 1997-1998, No. 248.

[35] TLTD 2, p. 233; Takeuchi 1997-1998, No. 250.

[36] TLTD 2, p. 160.

[37] TLTD 2, p. 403.

[38] TLTD 2, pp. 141, 304; Contracts : Text 42, 53; Takeuchi 1997-1998, No. 542, 506.

[39] 關於“rgyal bzigs”,請參見 TLTD 2, p. 336; Contracts , p. 285。

[40] TLTD 2, p. 173.

[41] Or.15000/28v(M.Tagh.0506), TLTD 2, p. 214; Takeuchi 1997-1998,No.82.

[42] TLTD 2, p. 173;Takeuchi 1997-1998, No. 247;岩尾一史《吐蕃的茹與千户》,25—26頁。

[43] TLTD 2, p. 450; Takeuchi 1998, No. 60.

[44] TLTD 2, p. 325.

[45] TLTD 2, 91-2, 184.

[46] TLTD 2, p. 192。

[47] TLTD 2, pp. 208, 200.

[48] TLTD 2, pp. 244-246.

[49] TLTD 2, p. 226.

[50] TLTD 2, pp. 207-8, 343; Takeuchi 1997-1998, Nos. 249, 78.

[51] TLTD 2, p.429; TLTD 3, p.182;張怡蓀主編《藏漢大辭典》,民族出版社,1993年,2956頁。

[52] TLTD 2, pp. 222-223, 452; Takeuchi 1997-1998, No. 212.

[53] TLTD 2, p. 252; Takeuchi 1997-1998, No. 184.

[54] TLTD 2, p. 265.

[55] Or.15000/220(M.T.b.ii.0062v, TLTD 2, p. 196; Takeuchi 1997-1998, No. 284),IOL Tib N 1562(M.T.a.iii.001, TLTD 2, p. 201),IOL Tib N 2099(M.T.c.iii.0034, TLTD 2, p. 202).

[56] TLTD 2 , p. 200.

[57] TLTD 2, p. 185;Takeuchi 1998, p. 79;楊銘《和田出土有關于闐王的藏文寫卷研究》,《西域研究》1993年第4期,66—72頁。

[58] TLTD 2, p. 212.

[59] TLTD 2, p. 338;榮新江《通頰考》,126—127頁。

[60] Or.15000/266(M.I.i.24., TLTD 2,155; Takeuchi 1997-1998, No. 367); Or.15000/417v(M.I.xiv.108.l., Takeuchi 1997-1998, No. 533); Or.15000/420v(M.I.xiv.108.f., Takeuchi 1997-1998, No. 536).

[61] TLTD 2, p. 259; Takeuchi 1997-1998, No. 293.

[62] KT IV, pp. 33, 121-125; Studies in the Vocabulary of Khotanese III , p.179;《札記》,28—30頁; Catalogue , p.111; Skjaervø 2009.

[63] 貝利和恩默瑞克將其譯爲“巡視員”(inspector),實際上翻譯爲“守望者”(watchman)更爲貼切, KT IV, pp. 79-80。

[64] Or.11252/10( Catalogue , p.91), Or.11252/14( Catalogue , p.93), Or.11252/16( Catalogue , p.94), Or.11252/22( Catalogue , p.97), Or.11252/26( Catalogue , p.98), Or.11252/27( Catalogue , p.98), Or.11252/34a( Catalogue , p.101), Or.11252/35( Catalogue , p.102), Or.11344/13( Catalogue , p.114), Or.12637/14.2( Catalogue , p.124), Hedin 6+14( KT IV, pp.24,79-82; Studies in the Vocabulary of Khotanese III , p.114; Skjaervø 2004, p.40), Hedin 31( KT IV, pp.41, 144).

[65] KT IV, pp.79-80;《札記》,60頁。

[66] KT V, p. 212; SDTV , p. 77; Catalogue , p. 279.

[67] KT V, p. 196; Catalogue , p. 124。

[68]

khrram

,藏語“khram dpon”的音譯,khram意爲“木簡”,“khram dpon”應該是負責管理派役、給養一類帳簿或名籍事務的差役,類似於唐代的典。

,藏語“khram dpon”的音譯,khram意爲“木簡”,“khram dpon”應該是負責管理派役、給養一類帳簿或名籍事務的差役,類似於唐代的典。

[69] KT V, p.212; SD III/LXIV; SDTV , p.90; Catalogue , p.281.

[70] KT II, 30; Catalogue , p.104;《札記》,113頁;Zhang Zhan 2017, pp.352-364.

[71] KT II, p.34; Catalogue , p.111; Zhang Zhan 2017, pp.402, 497.

[72] Contracts , Text 38, pp.271-274.

[73] Contracts , Text 10, pp.169-174.

[74] Contracts , Text 41, pp.279-282.

[75] TLTD 2, p.434.

[76] 托瑪斯認爲是烽帥等三人交納贖金保釋其同伴,武内紹人認爲是犯人或其親屬向彼三人交納贖金,後者較爲合理。參 TLTD 2, p.251; Contracts , Text 58, pp.320-323; Takeuchi 1997-1998, No.349。

[77] KT IV, pp.26, 92-93.

[78] Serindia , pl. CLI; KT II, p.71; SDTV , p.73; Catalogue , p.270.

[79] KT V, p.217; SDTV , p.90; Catalogue , p.281.

“雲州叛亂”——李克用殺害時任代北水陸發運使、大同防禦使的段文楚並佔據雲州爲亂——是沙陀在晚唐崛起過程中的重要事件。記載此事的現存文獻史料有《舊唐書》本紀部分的相關記載、《舊五代史·武皇紀》《新唐書·僖宗紀》《新唐書·沙陀傳》《新五代史·唐紀》《資治通鑑》,以及司馬光在《考異》中引用的《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》、宋敏求編纂的武宗至哀帝六朝《實録》和《唐末三朝見聞録》。諸家史書對此事的時間、過程記載歧異。司馬光推敲諸家記載,據《唐末三朝見聞録》繫李克用殺段文楚事於乾符五年(878)二月

,但並非所有學者都採信司馬光的結論

,但並非所有學者都採信司馬光的結論

。這一争論直至相關石刻史料的出土纔得以解决。出土於2004年的《支謨墓誌》記録了李克用在乾符五年殺段文楚作亂,以及支謨參與的平叛活動

。這一争論直至相關石刻史料的出土纔得以解决。出土於2004年的《支謨墓誌》記録了李克用在乾符五年殺段文楚作亂,以及支謨參與的平叛活動

。近年刊布的《段文楚墓誌》則明確記載段文楚被殺於乾符五年二月七日

。近年刊布的《段文楚墓誌》則明確記載段文楚被殺於乾符五年二月七日

。這兩方墓誌的内容證實了司馬光的判斷。

。這兩方墓誌的内容證實了司馬光的判斷。

儘管李克用殺段文楚之事的時間得以確定,但諸書記載何以如此歧異的問題又由此産生。西村陽子以《支謨墓誌》比勘諸書對李克用殺段文楚事的記載,將《支謨墓誌》《唐末三朝見聞録》歸爲“非沙陀系史料”,將《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》《舊唐書》歸爲“沙陀系史料”,並認爲“沙陀系史料”篡改了晚唐史中有關沙陀的部分,以確立後唐的正統地位

。其説可從。然而,在西村陽子初步清理了李克用發動叛亂的各種記載後,我們還不得不面對一個問題:“雲州叛亂”既然確實發端於乾符五年二月,那麽爲何《舊唐書》的本紀部分却言之鑿鑿地記録着李克用“殺害”段文楚的咸通十三年十二月至乾符五年二月,沙陀與唐廷由此展開的一段“雲州叛亂前史”

。其説可從。然而,在西村陽子初步清理了李克用發動叛亂的各種記載後,我們還不得不面對一個問題:“雲州叛亂”既然確實發端於乾符五年二月,那麽爲何《舊唐書》的本紀部分却言之鑿鑿地記録着李克用“殺害”段文楚的咸通十三年十二月至乾符五年二月,沙陀與唐廷由此展開的一段“雲州叛亂前史”

?

?

這段時長逾五年的本不存在的“雲州叛亂前史”是難以用簡單的史臣誤記來解釋的。循此問題,筆者將首先逐條考辨構成“雲州叛亂前史”的事件;進而討論這些事件是如何經過編纂、重組,一步步形成《舊唐書》中“雲州叛亂前史”的叙事,以及此編纂過程是否遵循某些原則;最終,筆者還將通過考察“雲州叛亂前史”形成過程中的關鍵人物和相關政治背景,嘗試解答這段本不存在的歷史産生的緣由。

(一)咸通十三年十二月

在《舊唐書·懿宗紀》中,李克用於咸通十三年十二月殺段文楚之事附於其父李國昌恃功跋扈和唐朝的應對行動之後:

〔咸通十三年〕十二月,以振武節度李國昌爲檢校右僕射、雲州刺史、大同軍防禦等使。國昌恃功頗横,專殺長吏,朝廷不能平,乃移鎮雲中。國昌稱病辭軍務,乃以太僕卿盧簡方檢校刑部尚書、雲州刺史,充大同軍防禦等使。上召簡方於思政殿,謂之曰:“卿以滄州節鎮,屈轉大同。然朕以沙陀、羌、渾撓亂邊鄙,以卿曾在雲中,惠及部落,且忍屈爲朕此行,具達朕旨,安慰國昌,勿令有所猜嫌也。”是月,李國昌小男克用殺雲中防禦使段文楚,據雲州,自稱防禦留後。

按,這段引文的疑點首先是李國昌在咸通十三年十二月的職官問題。吴廷燮以爲李國昌於咸通十年遷鄜坊節度使

,咸通十四年十二月始除振武節度使

,咸通十四年十二月始除振武節度使

。岑仲勉亦贊同之

。岑仲勉亦贊同之

。郁賢皓進一步將李國昌除鄜坊節度使的時間確定在其受賜李姓、附鄭王籍的咸通十年十月以後

。郁賢皓進一步將李國昌除鄜坊節度使的時間確定在其受賜李姓、附鄭王籍的咸通十年十月以後

。因此,李國昌在咸通十三年十二月仍是鄜坊節度使,而非引文中的振武節度使。而李國昌跋扈驕横、擅殺長吏之事,見於《舊唐書·懿宗紀》《資治通鑑》和《新五代史·莊宗紀》。《通鑑》叙此事爲:“〔咸通十三年十二月〕振武節度使李國昌,恃功恣横,專殺長吏。朝廷不能平,徙國昌爲大同軍防禦使,國昌稱疾不赴。”

。因此,李國昌在咸通十三年十二月仍是鄜坊節度使,而非引文中的振武節度使。而李國昌跋扈驕横、擅殺長吏之事,見於《舊唐書·懿宗紀》《資治通鑑》和《新五代史·莊宗紀》。《通鑑》叙此事爲:“〔咸通十三年十二月〕振武節度使李國昌,恃功恣横,專殺長吏。朝廷不能平,徙國昌爲大同軍防禦使,國昌稱疾不赴。”

兩相比較,且考慮到司馬光在此未作考異,故《通鑑》對此事的記載應與《舊唐書·懿宗紀》涉及同一史源。衹是由於司馬光繫李克用殺段文楚事於乾符五年二月,故盧簡方的相關事迹也繫於其後。《新五代史》的記載雖被歐陽脩改寫過甚

兩相比較,且考慮到司馬光在此未作考異,故《通鑑》對此事的記載應與《舊唐書·懿宗紀》涉及同一史源。衹是由於司馬光繫李克用殺段文楚事於乾符五年二月,故盧簡方的相關事迹也繫於其後。《新五代史》的記載雖被歐陽脩改寫過甚

,但應也是源自《舊唐書·懿宗紀》。作爲“沙陀系史料”的《舊唐書·懿宗紀》既是要回護沙陀,應不會無中生有,在李國昌這位後唐懿祖身上加上不光彩的事迹。故李國昌恃功跋扈當確有其事,但此事發生在李國昌任鄜坊節度使的咸通十三年,而非其任振武節度使之時。

,但應也是源自《舊唐書·懿宗紀》。作爲“沙陀系史料”的《舊唐書·懿宗紀》既是要回護沙陀,應不會無中生有,在李國昌這位後唐懿祖身上加上不光彩的事迹。故李國昌恃功跋扈當確有其事,但此事發生在李國昌任鄜坊節度使的咸通十三年,而非其任振武節度使之時。

其次是引文中懿宗於思政殿交代盧簡方的話。唐廷因振武節度使李國昌跋扈(李國昌當時實際是鄜坊節度使),授盧簡方爲大同防禦使。振武、大同兩鎮分别在關内道東北部和河東道北部,兩鎮雖然相鄰,但盧簡方出鎮大同,如何能“安慰國昌,勿令有所猜嫌”?何况當時李國昌實在鄜坊節度使任上。而從懿宗對盧簡方的交代看,以盧簡方出鎮大同的原因在於“沙陀、羌、渾撓亂邊鄙”,實與李國昌跋扈之事無關。因此,引文中懿宗“安慰國昌,勿令有所猜嫌”之語恐怕是爲彌合史事,而被加入的内容。而李國昌面對移鎮雲州之命,“稱病辭軍務”之事,當是移置本發生於乾符五年四月的李國昌拒絶移鎮大同之事而成

。

。

儘管存在上述矛盾,但盧簡方應該確曾於咸通十三年末出鎮大同。在咸通十三年以前,盧簡方已有一次任大同防禦使的經歷。郁賢皓據《舊唐書·懿宗紀》,將盧氏首次出鎮大同的時間上限定在咸通五年十一月

。任職期間,盧簡方“大開屯田,練兵侈鬥,沙陀畏附”

。任職期間,盧簡方“大開屯田,練兵侈鬥,沙陀畏附”

。咸通十三年七月,唐廷“以前義昌軍節度使盧簡方爲太僕卿”

。咸通十三年七月,唐廷“以前義昌軍節度使盧簡方爲太僕卿”

。郁賢皓據《荆從皋墓誌》中誌主於咸通十年至咸通十一年十一月出鎮義昌軍節度使的經歷,將盧簡方執掌義昌軍的時間下限定在咸通十年。據《新唐書·盧簡方傳》,盧氏在義昌軍節度使後的遷轉爲:“入拜太僕卿,領大同節度。久之,徙振武軍,道病卒。”

。郁賢皓據《荆從皋墓誌》中誌主於咸通十年至咸通十一年十一月出鎮義昌軍節度使的經歷,將盧簡方執掌義昌軍的時間下限定在咸通十年。據《新唐書·盧簡方傳》,盧氏在義昌軍節度使後的遷轉爲:“入拜太僕卿,領大同節度。久之,徙振武軍,道病卒。”

盧簡方鎮大同和徙振武的兩段經歷既然間隔“久之”,而乾符五年時他又在兩個月以内便由大同徙任振武,那麽這次在任太僕卿之後的“領大同節度”當與李克用殺段文楚之事無關,而《新唐書》失載。《新唐書·盧簡方傳》之所以失載盧簡方咸通十三年鎮大同與其在乾符五年遷振武之間的遷轉,可能是因爲《新唐書》的編纂者混淆了盧簡方在咸通十三年第二次和乾符五年第三次任大同防禦使的遷轉

盧簡方鎮大同和徙振武的兩段經歷既然間隔“久之”,而乾符五年時他又在兩個月以内便由大同徙任振武,那麽這次在任太僕卿之後的“領大同節度”當與李克用殺段文楚之事無關,而《新唐書》失載。《新唐書·盧簡方傳》之所以失載盧簡方咸通十三年鎮大同與其在乾符五年遷振武之間的遷轉,可能是因爲《新唐書》的編纂者混淆了盧簡方在咸通十三年第二次和乾符五年第三次任大同防禦使的遷轉

。據《新唐書·懿宗紀》,咸通十四年正月,有“沙陀寇代北”

。據《新唐書·懿宗紀》,咸通十四年正月,有“沙陀寇代北”

。筆者以爲,此次沙陀在代北造成的動亂可能前後延宕數月,盧簡方因此第二次出鎮大同。這也正是引文中懿宗提到“卿以滄州節鎮,屈轉大同”,以及囑託盧簡方妥善處理代北諸部事宜的落腳點。限於史料,盧簡方此次任大同防禦使的時間下限難以確知,衹能大致定在段文楚除代北水陸發運使、雲州防禦使的乾符三年以前

。筆者以爲,此次沙陀在代北造成的動亂可能前後延宕數月,盧簡方因此第二次出鎮大同。這也正是引文中懿宗提到“卿以滄州節鎮,屈轉大同”,以及囑託盧簡方妥善處理代北諸部事宜的落腳點。限於史料,盧簡方此次任大同防禦使的時間下限難以確知,衹能大致定在段文楚除代北水陸發運使、雲州防禦使的乾符三年以前

。

。

(二)咸通十四年正月至三月

據《舊唐書·懿宗紀》,咸通十四年初,唐廷與李國昌之間的互動如下:

〔咸通〕十四年……正月……辛未,以雲、朔暴亂,代北騷動,賜盧簡方詔曰:“李國昌久懷忠赤,顯著功勞,朝廷亦三授土疆,兩移旄節,其爲寵遇,實寡比倫。昨者徵發兵師,又令克讓將領,惟嘉節義,同絶嫌疑。近知大同軍不安,殺害段文楚,推國昌小男克用主領兵權。事雖出於一時,心豈忘於長久?段文楚若實刻剥,自結怨嫌,但可申論,必行朝典。遽至傷殘性命,刳剔肌膚,慘毒憑凌,殊可驚駭。况忠烈之後,節義之門,致兹横亡,尤悚觀聽。若克用暫勿主兵務,束手待朝廷除人,則事出權宜,不足猜慮。若便圖軍柄,欲奄有大同,則患繫久長,故難依允。料國昌輸忠効節,必當已有指揮。知卿兩任雲中,恩及國昌父子,敬憚懷感,不同常人。宜悚與書題,深陳禍福,殷勤曉喻,劈析指宜。切令大節無虧,勿使前功併棄。”簡方準詔諭之,國昌不奉詔。乃詔太原節度使崔彦昭、幽州節度使張公素帥師討之。

三月,以新除大同軍使盧簡方爲單于大都護、振武節度、麟勝等州觀察等使。時李國昌據振武,簡方至嵐州而卒。自是沙陀侵掠代北諸軍鎮。

按,第一段引文開頭所提到的咸通十四年正月,“雲、朔暴亂,代北騷動”應正是前引《新唐書·懿宗紀》記載的“沙陀寇代北”之事。懿宗賜盧簡方的這件詔書疑點頗多。有學者據《段文楚墓誌》所記的李克用殺段文楚的時間指出,這件詔書應繫於乾符五年二月以後,並認爲詔書中“昨者徵發兵師,又令克讓將領,惟嘉節義,同絶嫌疑”指的是李克用之弟李克讓因王仙芝攻陷荆、襄而南下平亂之事

。其説可信。此外,還可證其繫年的是李國昌和盧簡方的遷轉。詔書中提及唐廷對李國昌“三授土疆,兩移旄節”,這指的當是李國昌在咸通十年因平龐勛得大同防禦使,後因回鶻侵靈、鹽二州而遷鄜坊節度使,復於乾符元年因回鶻寇天德遷振武節度使

。其説可信。此外,還可證其繫年的是李國昌和盧簡方的遷轉。詔書中提及唐廷對李國昌“三授土疆,兩移旄節”,這指的當是李國昌在咸通十年因平龐勛得大同防禦使,後因回鶻侵靈、鹽二州而遷鄜坊節度使,復於乾符元年因回鶻寇天德遷振武節度使

。而咸通十四年時,李國昌仍爲鄜坊節度使,衹能説是“兩授土疆,一移旄節”。“知卿兩任雲中,恩及國昌父子,敬憚懷感,不同常人”一句中“兩任雲中”指的應是盧簡方於咸通五年、咸通十三年兩次出鎮大同的經歷。若繫此詔於咸通十四年正月,則盧簡方尚衹有“一任雲中”。

。而咸通十四年時,李國昌仍爲鄜坊節度使,衹能説是“兩授土疆,一移旄節”。“知卿兩任雲中,恩及國昌父子,敬憚懷感,不同常人”一句中“兩任雲中”指的應是盧簡方於咸通五年、咸通十三年兩次出鎮大同的經歷。若繫此詔於咸通十四年正月,則盧簡方尚衹有“一任雲中”。

乾符五年二月至四月間,盧簡方先除大同防禦使,但他應是尚未到任便又改遷振武節度使以接替李國昌。同時,按照唐廷的計劃,李國昌將會移鎮大同,如此便可以通過人事調動來“藉父制子”,兵不血刃地消弭這次叛亂。值得注意的是,大同防禦使在乾符五年升級爲大同節度使

。此事背後應是唐廷出於移鎮李國昌的考慮纔有的措施:李國昌本爲振武節度使,若直接授其大同防禦使之職,實爲左遷,故唐廷爲懷柔李國昌,纔先將大同由防禦使升爲節度使,再命李國昌移鎮大同。也正因此,關於“雲州叛亂”極具史料價值的《唐末三朝見聞録》一書

。此事背後應是唐廷出於移鎮李國昌的考慮纔有的措施:李國昌本爲振武節度使,若直接授其大同防禦使之職,實爲左遷,故唐廷爲懷柔李國昌,纔先將大同由防禦使升爲節度使,再命李國昌移鎮大同。也正因此,關於“雲州叛亂”極具史料價值的《唐末三朝見聞録》一書

,清楚地記盧簡方、李國昌的任命爲:“當月内有敕送節到,除前大同軍防禦使盧簡方充振武節度使,除振武節度使李尚書充大同軍節度使。”

,清楚地記盧簡方、李國昌的任命爲:“當月内有敕送節到,除前大同軍防禦使盧簡方充振武節度使,除振武節度使李尚書充大同軍節度使。”

由於盧簡方於當年五月途經嵐州時去世

由於盧簡方於當年五月途經嵐州時去世

,因此,當是與盧簡方同赴振武的官員向李國昌傳遞了詔書中强調的安撫之意和移鎮之命。然而,這一計劃最終因李國昌父子欲兼有振武、大同的野心而破滅——“〔李國昌〕得大同制書,毁之,殺監軍,不受代,與李克用合兵陷遮虜軍,進擊寧武及岢嵐軍”

,因此,當是與盧簡方同赴振武的官員向李國昌傳遞了詔書中强調的安撫之意和移鎮之命。然而,這一計劃最終因李國昌父子欲兼有振武、大同的野心而破滅——“〔李國昌〕得大同制書,毁之,殺監軍,不受代,與李克用合兵陷遮虜軍,進擊寧武及岢嵐軍”

。李國昌、李克用的南侵應即是引文中所謂“自是沙陀侵掠代北諸軍鎮”一事的來源。

。李國昌、李克用的南侵應即是引文中所謂“自是沙陀侵掠代北諸軍鎮”一事的來源。

李克用殺段文楚既在乾符五年二月,那麽在咸通十四年初,崔彦昭、張公素自然不會因段文楚之死而討沙陀。對於崔彦昭、張公素討沙陀一事,司馬光認爲:“《舊紀》所云太原、幽州討之,蓋因叙後來事。實録所以不取者,方加招諭,未必攻討也。”

司馬光是以《舊唐書》本紀部分的通例做此論斷,但略檢崔彦昭、張公素二人歷官,便可知此説不確。崔彦昭於咸通十三年正月授河東節度使之職,乾符元年三月遷諸道鹽鐵轉運等使

司馬光是以《舊唐書》本紀部分的通例做此論斷,但略檢崔彦昭、張公素二人歷官,便可知此説不確。崔彦昭於咸通十三年正月授河東節度使之職,乾符元年三月遷諸道鹽鐵轉運等使

。張公素於咸通十三年四月爲幽州節度使留後,六月爲節度使;乾符二年六月,張公素被麾下大將李茂勳所逐而奔長安

。張公素於咸通十三年四月爲幽州節度使留後,六月爲節度使;乾符二年六月,張公素被麾下大將李茂勳所逐而奔長安

。據現有的史料,此後兩人再未返回河東、幽州節度使任上,故他們當不可能參與乾符五年二月後討伐沙陀的行動。衹是因爲在《舊唐書·懿宗紀》中,有本應繫於乾符五年的詔書在前,故司馬光誤以爲崔彦昭、張公素討沙陀是叙述後來之事。

。據現有的史料,此後兩人再未返回河東、幽州節度使任上,故他們當不可能參與乾符五年二月後討伐沙陀的行動。衹是因爲在《舊唐書·懿宗紀》中,有本應繫於乾符五年的詔書在前,故司馬光誤以爲崔彦昭、張公素討沙陀是叙述後來之事。

(三)乾符元年十一月

《舊唐書·僖宗紀》叙咸通十四年崔彦昭、張公素討伐沙陀,盧簡方中道而卒,以及沙陀侵掠代北諸事之後,唐廷、沙陀雙方在一年多的時間内均無動静。至乾符元年十一月庚寅:

上(僖宗)有事於宗廟,禮畢,御丹鳳門,大赦,改元爲乾符。宰相蕭倣兼司空、弘文館大學士、太清宫使,兵部侍郎崔彦昭爲中書侍郎,兵部侍郎鄭畋爲集賢殿大學士。以宣慰沙陀六州部落、檢校兵部尚書李鈞爲靈武節度,制曰:“朕以沙陀驍勇,重累戰功,六州蕃、渾,沐浴王化。念其出於猜貳,互有傷殘,而克璋報仇,其意未已。被我君臨之德,軫吾子育之心,爰擇良能,俾之宣撫。惟爾先正,嘗鎮北門,待國昌以雄傑之才,置國昌於濟活之地。既藉奕葉之舊,又懷任土之觀。是用付以封疆,委之軍旅,必集王事,無墜家聲。”初鈞父業鎮太原,能安集代北部落。時李國昌父子據大同、振武,吐渾、契苾、幽州諸道之軍攻之不利,故假鈞靈武節鉞,率師招諭之。

按,引文中與沙陀直接相關的是僖宗授李鈞靈武節度之職,以宣慰李國昌及代北沙陀部落,但這件授職制書疑點重重。首先,中晚唐時皇帝御丹鳳門多與大赦、改元一起進行

,同時或不久後往往會有中央和地方的重要人事調整。但一名官員的授職制書如此具體地保留在皇帝御樓大赦、改元等一系列事件中是很不尋常的。這在向稱繁蕪的武宗朝以降的《舊唐書》本紀部分中似也僅此一見

,同時或不久後往往會有中央和地方的重要人事調整。但一名官員的授職制書如此具體地保留在皇帝御樓大赦、改元等一系列事件中是很不尋常的。這在向稱繁蕪的武宗朝以降的《舊唐書》本紀部分中似也僅此一見

。其次,制書所提到的全是宣慰沙陀的任務,而絲毫不涉其靈武節度使之任。唐代授官制敕一般針對官員遷轉的職官和任職地而作,這種情况實不應出現。最後,制書中提到的“宣慰沙陀”之任需李鈞前往代北,但在《舊唐書·僖宗紀》中,李鈞既除靈武節度使,就應去往靈州赴任。因此,“宣慰沙陀六州部落”和出鎮靈武兩項任務實際是矛盾的。

。其次,制書所提到的全是宣慰沙陀的任務,而絲毫不涉其靈武節度使之任。唐代授官制敕一般針對官員遷轉的職官和任職地而作,這種情况實不應出現。最後,制書中提到的“宣慰沙陀”之任需李鈞前往代北,但在《舊唐書·僖宗紀》中,李鈞既除靈武節度使,就應去往靈州赴任。因此,“宣慰沙陀六州部落”和出鎮靈武兩項任務實際是矛盾的。

儘管如此,若細察制書,其内容又皆可落到實處,絶非泛泛而談。李國昌自大中三年(849)至咸通十年任蔚州刺史、雲中守捉使

,李鈞之父李業自大中五年五月至六年六月任河東節度使

,李鈞之父李業自大中五年五月至六年六月任河東節度使

,期間曾“殺降虜,北邊大擾。業有所恃,人不敢非。〔魏〕謩即奏其事,乃移業滑州”

,期間曾“殺降虜,北邊大擾。業有所恃,人不敢非。〔魏〕謩即奏其事,乃移業滑州”

。在李業鎮河東期間,李國昌正受其節制,這對應了制書中“惟爾先正,嘗鎮北門”等内容。“待國昌以雄傑之才”自是指李業對李國昌之安撫任用。“置國昌於濟活之地”事雖不詳,但或與李業殺降虜,使北邊大擾之事有關。

。在李業鎮河東期間,李國昌正受其節制,這對應了制書中“惟爾先正,嘗鎮北門”等内容。“待國昌以雄傑之才”自是指李業對李國昌之安撫任用。“置國昌於濟活之地”事雖不詳,但或與李業殺降虜,使北邊大擾之事有關。

以上這些疑點不能不令人懷疑這件制書是否又是從他處被移置於此。制書中的一些關鍵信息同樣爲我們提供了將之正確繫年的綫索。“念其出於猜貳,互有傷殘,而克璋報仇,其意未已。被我君臨之德,軫吾子育之心,爰擇良能,俾之宣撫”一句,指的應當是唐軍、沙陀雙方經過大戰過後互有損傷,沙陀頗有爲“克璋”報仇之意。檢《新唐書·宰相世系表》“代北李氏”條

,及《舊五代史》《新五代史》中後唐一朝的《宗室列傳》

,及《舊五代史》《新五代史》中後唐一朝的《宗室列傳》

,李國昌有子:克恭、克儉、克用、克柔、克讓、克寧,而無克璋之名。然而《舊唐書·鄭從讜傳》記沙陀勢力佔據振武、雲、朔後,李國昌“令其子克章、克用大合諸部,南侵忻、代”

,李國昌有子:克恭、克儉、克用、克柔、克讓、克寧,而無克璋之名。然而《舊唐書·鄭從讜傳》記沙陀勢力佔據振武、雲、朔後,李國昌“令其子克章、克用大合諸部,南侵忻、代”

。這裏提到的“克章”應該就是詔書中的“克璋”,而諸家史書失載。這段引文還提到李鈞招慰沙陀的背景是“李國昌父子據大同、振武,吐渾、契苾、幽州諸道之軍攻之不利”。據《資治通鑑》《新唐書》所載,幽州、吐谷渾等多支軍隊與沙陀作戰之事始於乾符五年十月,結果唐朝一方由諸鎮、諸部落組成的聯軍於同年十二月爲李克用所敗

。這裏提到的“克章”應該就是詔書中的“克璋”,而諸家史書失載。這段引文還提到李鈞招慰沙陀的背景是“李國昌父子據大同、振武,吐渾、契苾、幽州諸道之軍攻之不利”。據《資治通鑑》《新唐書》所載,幽州、吐谷渾等多支軍隊與沙陀作戰之事始於乾符五年十月,結果唐朝一方由諸鎮、諸部落組成的聯軍於同年十二月爲李克用所敗

。這場發生於洪谷的大戰很可能就是制書中雙方“互有傷殘”、李克璋身死的緣由,所以制書頒布的時間當在乾符五年十二月以後。若僅據文獻材料,對此問題的探索衹能到此爲止,但出土石刻史料爲制書的進一步繫年提供了可能。據《支謨墓誌》所載,支謨奏報他率軍射殺李克用後,唐廷遣人調查:

。這場發生於洪谷的大戰很可能就是制書中雙方“互有傷殘”、李克璋身死的緣由,所以制書頒布的時間當在乾符五年十二月以後。若僅據文獻材料,對此問題的探索衹能到此爲止,但出土石刻史料爲制書的進一步繫年提供了可能。據《支謨墓誌》所載,支謨奏報他率軍射殺李克用後,唐廷遣人調查:

〔乾符〕六年夏,任遵謩入奏固稱:“克用身在”,大言於朝。遂除〔李克用〕蔚、朔、雲三州節度使。輦轂喧駭,華夷震驚。

綜合誌文中授李克用雲、朔、蔚三州節度使的記載,前面討論的制書頒布時間以及其後唐朝與沙陀間的和戰來看,乾符六年夏代表唐廷授李克用節度,安撫沙陀的人很可能正是李鈞。不過,一些史籍載李鈞死於乾符五年十一月唐朝與沙陀在洪谷的戰争中,故這些有關“李鈞之死”的記載仍需做一番考辨。諸家史書的記載如下

:

:

〔乾符五年十二月〕十九日,崔尚書發往岢嵐軍,請别敕賈敬嗣大夫權兵馬留後,觀察判官李劭權觀察留後。昭義節度使李鈞領本道兵馬到代州,軍變,被代州殺戮並盡,捉到李鈞,殘軍潰散,取鵶鳴谷各歸本道。

(《唐末三朝見聞録》)

(《唐末三朝見聞録》)

〔廣明元年八月〕河東奏昭義節度使李鈞爲猛虎軍所殺。

(《廣明元年八月實録》)

(《廣明元年八月實録》)

〔乾符五年〕十二月……庚辰,崔季康、李鈞及李克用戰於洪谷,敗績。……〔廣明元年〕八月辛卯,昭義軍亂,殺其節度使李鈞。

(《新唐書·僖宗紀》)

(《新唐書·僖宗紀》)

〔乾符四年〕十二月,季康與北面行營招討使李鈞,與沙陀李克用戰於岢嵐軍之洪谷,王師大敗,鈞中流矢而卒。戊戌,至代州,昭義軍亂,爲代州百姓所殺殆盡。

(《舊唐書·僖宗紀》)

(《舊唐書·僖宗紀》)

乾符六年春,朝廷以昭義節度使李鈞充北面招討使,將上黨、太原之師過石嶺關,屯於代州,與幽州李可舉會赫連鐸同攻蔚州。獻祖以一軍禦之,武皇以一軍南抵遮虜城以拒李鈞。是冬大雪,弓弩弦折,南軍苦寒,臨戰大敗,奔歸代州,李鈞中流矢而卒。

(《舊五代史·武皇紀》)

(《舊五代史·武皇紀》)

諸書中史料價值最高的《唐末三朝見聞録》在這一段中僅言及代州當地軍民擊敗李鈞所率領的發生嘩變的昭義軍兵馬,並捉到李鈞,但未提及李鈞隨後的下落。《考異》所引的《廣明元年八月實録》是由宋敏求補撰的武宗以降六朝實録中三十卷《僖宗實録》的一部分

。據中華書局排印雲自在龕本《三水小牘》卷下“暴風拔旌李鈞不終”條所載,乾符六年“鈞至上黨統衆出雁門。兵既不戢,暴殘居民,遂爲猛虎軍所殺矣”

。據中華書局排印雲自在龕本《三水小牘》卷下“暴風拔旌李鈞不終”條所載,乾符六年“鈞至上黨統衆出雁門。兵既不戢,暴殘居民,遂爲猛虎軍所殺矣”

。這兩種記載中李鈞“爲猛虎軍所殺”的時間不同,但結局却一,故《僖宗實録》中的這條記載當是宋敏求採自唐末皇甫牧所撰的《三水小牘》。《新唐書·僖宗紀》所載的李鈞、崔季康與李克用戰於洪谷的時間是乾符五年十二月庚辰,即《唐末三朝見聞録》所載的“崔尚書發往岢嵐軍”的十二月十九日

。這兩種記載中李鈞“爲猛虎軍所殺”的時間不同,但結局却一,故《僖宗實録》中的這條記載當是宋敏求採自唐末皇甫牧所撰的《三水小牘》。《新唐書·僖宗紀》所載的李鈞、崔季康與李克用戰於洪谷的時間是乾符五年十二月庚辰,即《唐末三朝見聞録》所載的“崔尚書發往岢嵐軍”的十二月十九日

;其所載李鈞因昭義軍兵變身死的時間又幾乎完全與《僖宗實録》相合。故上引《新唐書·僖宗紀》之記載的前半段或來自《唐末三朝見聞録》,後半段可能來自《僖宗實録》,甚至可能直接源自《三水小牘》,衹是經過《新唐書》的編纂者們犧牲原始歷史信息的改寫,相關内容讀起來已“順暢”得難覓史源原貌,唯有時間信息完好地保留下來。《舊唐書》和《舊五代史》皆言李鈞中流矢而死,但前者被西村陽子歸爲“沙陀系史料”,後者承襲了同樣是“沙陀系史料”的《後唐太祖紀年録》中段文楚的遇害時間。所以,李鈞中流矢而死之事,就很可能是因史臣偏頗於沙陀而被添加進來的。此處再舉一例輔證之。《後唐太祖紀年録》載:“乾符三年……朝廷以段文楚爲代北水陸發運、雲州防禦使,以代支謨”

;其所載李鈞因昭義軍兵變身死的時間又幾乎完全與《僖宗實録》相合。故上引《新唐書·僖宗紀》之記載的前半段或來自《唐末三朝見聞録》,後半段可能來自《僖宗實録》,甚至可能直接源自《三水小牘》,衹是經過《新唐書》的編纂者們犧牲原始歷史信息的改寫,相關内容讀起來已“順暢”得難覓史源原貌,唯有時間信息完好地保留下來。《舊唐書》和《舊五代史》皆言李鈞中流矢而死,但前者被西村陽子歸爲“沙陀系史料”,後者承襲了同樣是“沙陀系史料”的《後唐太祖紀年録》中段文楚的遇害時間。所以,李鈞中流矢而死之事,就很可能是因史臣偏頗於沙陀而被添加進來的。此處再舉一例輔證之。《後唐太祖紀年録》載:“乾符三年……朝廷以段文楚爲代北水陸發運、雲州防禦使,以代支謨”

;《舊五代史·武皇紀》載李克用“爲雲中守捉使,事防禦使支謨,與同列晨集廨舍,因戲升郡閣,踞謨之座,謨亦不敢詰”

;《舊五代史·武皇紀》載李克用“爲雲中守捉使,事防禦使支謨,與同列晨集廨舍,因戲升郡閣,踞謨之座,謨亦不敢詰”

。實際據《支謨墓誌》中誌主的任官履歷,他在乾符五年以前從未擔任過大同防禦使,直到“雲州叛亂”後纔先後任河東節度副使、大同宣諭、大同防禦使之職,參與平叛行動

。實際據《支謨墓誌》中誌主的任官履歷,他在乾符五年以前從未擔任過大同防禦使,直到“雲州叛亂”後纔先後任河東節度副使、大同宣諭、大同防禦使之職,參與平叛行動

。因此,這些有關支謨的事迹自是實際没有但後來增添的,《舊唐書·僖宗紀》《舊五代史·武皇紀》所載李鈞中流矢而卒的記載應亦與此相類。

。因此,這些有關支謨的事迹自是實際没有但後來增添的,《舊唐書·僖宗紀》《舊五代史·武皇紀》所載李鈞中流矢而卒的記載應亦與此相類。

筆者認爲,在乾符五年十二月的洪谷之戰後,李鈞很可能成功逃脱,直至乾符六年唐廷與沙陀暫時議和時,他纔代表唐朝授李克用雲、朔、蔚三州節度使。如果上述推測不誤,那麽《舊唐書·僖宗紀》中乾符元年十一月所頒制書的種種疑點便可以得到妥帖的解釋:李鈞本人在乾符元年十一月的人事調整中,確實得靈武節度使之職,但是本頒布於乾符六年命李鈞宣慰沙陀的制書既然被置於此處,“宣慰沙陀六州部落”和“靈武節度”也就不得不同時集於李鈞一身。

(四)乾符四年六月至五年正月

據《舊唐書·僖宗紀》,自李鈞於乾符元年十一月受命宣慰沙陀後,唐朝、沙陀雙方似進入了一段近三年的詭異沉寂期。在此期間,雙方無任何互動見諸《舊唐書》的本紀部分。直至乾符四年六月:

〔乾符四年〕六月……以汝州防禦使李鈞檢校尚書右僕射、潞州大都督府長史,充昭義軍節度、潞邢洺磁觀察等使。幽州留後李可舉請以本軍討沙陀三部落,從之。

九月……沙陀大寇雲、朔。

十月,詔昭義節度李鈞、幽州李可舉、吐渾赫連鐸白義誠、沙陀安慶薛葛部落合兵討李國昌父子於蔚州。

〔乾符〕五年春正月丁酉朔,沙陀首領李盡忠陷遮虜軍。太原節度使竇澣遣都押衙康傳圭率河東土團二千人屯代州,將發,求賞呼噪,殺馬步軍使鄧虔。竇澣自入軍中安慰,仍借率富户錢五萬貫以賞之。朝廷以澣非禦侮才,以前昭義節度使曹翔檢校尚書右僕射,兼太原尹、北都留守、河東節度使;又以左散騎常侍支謨爲河東節度副使。

按,在上述這幾件史事中,李鈞於乾符四年六月任昭義軍節度使與目前所知的其他史事並不矛盾,本文從之。但這裏所載的當時李可舉之職官稍有問題。李可舉乾符三年三月爲幽州留後,當年五月爲節度使

,故在乾符四年六月不應稱李可舉爲幽州留後。乾符四年“九月……沙陀大寇雲、朔”的記載,亦見於《新唐書·僖宗紀》

,故在乾符四年六月不應稱李可舉爲幽州留後。乾符四年“九月……沙陀大寇雲、朔”的記載,亦見於《新唐書·僖宗紀》

,説明當時似確有其事,但具體情形實難細考,本文姑且從之。

,説明當時似確有其事,但具體情形實難細考,本文姑且從之。

《舊唐書·僖宗紀》中“發生”於乾符四年十月的昭義、幽州及諸部落聯軍討沙陀事,在《資治通鑑》和《新唐書·僖宗紀》中皆繫於乾符五年十月。這一時間差異值得注意。對比兩書記載,《資治通鑑》所記較詳:“冬,十月,詔昭義節度使李鈞、幽州節度使李可舉與吐谷渾酋長赫連鐸、白義誠、沙陀酋長安慶、薩葛酋長米海萬,合兵討李國昌父子於蔚州”

,這句與《舊唐書·僖宗紀》所記幾乎全同

,這句與《舊唐書·僖宗紀》所記幾乎全同

。此事在《新唐書》中作“十月,昭義軍節度使李鈞、幽州盧龍軍節度使李可舉討李國昌”

。此事在《新唐書》中作“十月,昭義軍節度使李鈞、幽州盧龍軍節度使李可舉討李國昌”

。《資治通鑑》《新唐書·僖宗紀》對此事的記載當來自同一史源,且《舊唐書·僖宗紀》的記録也與此史源大有關係。不過其史源爲何,限於史料,現仍難以確定。

。《資治通鑑》《新唐書·僖宗紀》對此事的記載當來自同一史源,且《舊唐書·僖宗紀》的記録也與此史源大有關係。不過其史源爲何,限於史料,現仍難以確定。

從唐後期軍事調遣制度來看,幽州、昭義兩鎮與吐谷渾等部落同討沙陀之事若如《舊唐書·僖宗紀》所載發生於乾符四年十月,就明顯大有問題。唐後期藩鎮軍隊出本鎮以外作戰,稱“客軍”。客軍往往借外出作戰之機,擄掠當地。以河東太原爲例,會昌四年(844),河東軍從征澤潞,因賞賜不足而入太原驅逐節度使,然而不久後“河東兵戍榆社者聞朝廷令客軍取太原,恐妻孥爲所屠滅,乃擁監軍吕義忠自取太原”

。故河東軍府不會在本鎮軍隊尚未出戰前,即有鄰鎮軍隊入援。不僅如此,在唐後期,出本鎮作戰的軍隊的軍糧,例由中央度支供給,是爲“出界糧”制度。末田修一指出,用於“出界糧”的開支自元和以降不斷增長,成爲唐朝中央的一項重要財政負擔,但他錯誤地認爲宣宗後出界糧制度已廢

。故河東軍府不會在本鎮軍隊尚未出戰前,即有鄰鎮軍隊入援。不僅如此,在唐後期,出本鎮作戰的軍隊的軍糧,例由中央度支供給,是爲“出界糧”制度。末田修一指出,用於“出界糧”的開支自元和以降不斷增長,成爲唐朝中央的一項重要財政負擔,但他錯誤地認爲宣宗後出界糧制度已廢

。李錦繡舉出廣明元年(880)唐廷討沙陀設糧科、供軍使等例,指出出界糧制度當廢止於光啓元年江淮供賦斷絶之時

。李錦繡舉出廣明元年(880)唐廷討沙陀設糧科、供軍使等例,指出出界糧制度當廢止於光啓元年江淮供賦斷絶之時

。因此,若直接調遣鄰鎮兵入河東與沙陀作戰,唐廷勢必支出更多軍費。而且從常理推斷,以鄰鎮軍隊參戰較之直接以本地兵在當地作戰,軍隊調動勢必費時更久,不利於及時採取軍事行動。總之,面對沙陀叛亂時,無論是河東當地還是唐朝中央若要採取軍事行動,首先應是調集河東本地軍隊作戰,而不會如《舊唐書·僖宗紀》所記:先調昭義軍、幽州軍隊以及代北部落兵參戰。同樣的,作爲幽州節度使的李可舉恐怕不會主動請求入河東作戰,更不可能在李克用尚未殺段文楚發動叛亂前的乾符四年便請求作戰。

。因此,若直接調遣鄰鎮兵入河東與沙陀作戰,唐廷勢必支出更多軍費。而且從常理推斷,以鄰鎮軍隊參戰較之直接以本地兵在當地作戰,軍隊調動勢必費時更久,不利於及時採取軍事行動。總之,面對沙陀叛亂時,無論是河東當地還是唐朝中央若要採取軍事行動,首先應是調集河東本地軍隊作戰,而不會如《舊唐書·僖宗紀》所記:先調昭義軍、幽州軍隊以及代北部落兵參戰。同樣的,作爲幽州節度使的李可舉恐怕不會主動請求入河東作戰,更不可能在李克用尚未殺段文楚發動叛亂前的乾符四年便請求作戰。

再從當時河東的局勢看,乾符五年五月,時任河東節度使的竇澣發土團千人赴代州,然而土團爲求賞而殺馬步都虞候鄧虔引發太原騷亂;七月,“發義成、忠武、昭義、河陽兵會於晋陽,以禦沙陀”,八月,沙陀不僅攻陷岢嵐軍,更在洪谷擊敗唐軍

。至此,唐廷認識到河東本地軍隊不堪使用,即使加上入援的諸道兵亦難與沙陀一戰。故李鈞、李可舉率昭義、幽州兩鎮軍隊聯合吐谷渾等部落至河東平亂之事,當是在沙陀陷岢嵐、敗唐軍後的乾符五年十月纔是較爲合理的。

。至此,唐廷認識到河東本地軍隊不堪使用,即使加上入援的諸道兵亦難與沙陀一戰。故李鈞、李可舉率昭義、幽州兩鎮軍隊聯合吐谷渾等部落至河東平亂之事,當是在沙陀陷岢嵐、敗唐軍後的乾符五年十月纔是較爲合理的。

最後,對比《舊唐書·僖宗紀》所載乾符五年正月的史事與《資治通鑑》《支謨墓誌》中的相關史事,即可知引文中遮虜軍被攻陷、河東土團騷亂、支謨任河東節度副使、曹翔任河東節度使等事件,原本發生在乾符五年五月至七月之間。

通過上一節中的逐條考辨,我們已發現構成“雲州叛亂前史”的主要事件都確實存在,衹是原本都發生於他時、他地。它們被選取出來作爲原始素材,經過一定的編輯後被分别移置到咸通十三年十二月至乾符五年二月這一時段中,再加上一些本未發生的事件充實其中,最終在《舊唐書》本紀部分編織出了一段本不存在的歷史叙事。接下來,筆者將試着解答何以“雲州叛亂前史”呈現在《舊唐書》讀者面前的是這樣一種叙事。具體而言,即這些編纂行爲背後是否有什麽技術性的考量?何以某些事件被選取出來作爲編纂素材?何以某些本未發生的事件被插入其中?

西村陽子認爲在段文楚遇害時間的記載上,《舊五代史》《新唐書·沙陀傳》承襲《後唐太祖紀年録》的“乾符三年”説,《舊唐書》本紀部分和《新五代史》承襲《莊宗功臣列傳》的“咸通十三年十二月”説

。由此來看,《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》兩書不僅是其他史書記録“雲州叛亂”的重要史源,也是“雲州叛亂前史”形成的關鍵步驟。因此,在嘗試回答關於“雲州叛亂前史”的編纂問題前,首先須回顧這兩種史書的編纂過程,討論它們對沙陀叛亂的記載與《舊唐書》中“雲州叛亂前史”之間的關係。

。由此來看,《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》兩書不僅是其他史書記録“雲州叛亂”的重要史源,也是“雲州叛亂前史”形成的關鍵步驟。因此,在嘗試回答關於“雲州叛亂前史”的編纂問題前,首先須回顧這兩種史書的編纂過程,討論它們對沙陀叛亂的記載與《舊唐書》中“雲州叛亂前史”之間的關係。

《後唐太祖紀年録》,即後唐奠基者李克用的實録,其編纂始於後唐明宗天成三年(928)十二月,張昭遠請修李克用、李存勗的實録

;至天成四年十一月,十七卷《太祖紀年録》與《懿祖紀年録》《獻祖紀年録》《莊宗實録》皆修撰完成,由時任史館監修的趙鳳領銜奏進。關於《莊宗功臣列傳》,長興四年(933)正月十一日,史館奏:

;至天成四年十一月,十七卷《太祖紀年録》與《懿祖紀年録》《獻祖紀年録》《莊宗實録》皆修撰完成,由時任史館監修的趙鳳領銜奏進。關於《莊宗功臣列傳》,長興四年(933)正月十一日,史館奏:

當館先奉勅修撰功臣列傳。元奏數九十二人,館司分配見在館官員修撰。其間亦有不是中興以來功臣,但據姓名,便且分配修撰,將求允當,須在品量。其間若實是功臣中興社稷者,須校其功勳大小,德業輕重,次第纂修,排列先後。今請應不是中興以來功臣,泛將行狀送館者,若其間事有與正史實録列傳内事相連絡者,則請令附在紀傳内。

史館所奏既言“先奉敕修撰功臣列傳”,且又涉及修撰中的具體細節,故《莊宗功臣列傳》的編纂起始時間當在長興四年正月以前。此書最終殺青於後唐愍帝應順元年(934)閏正月,“平章事兼修國史李愚與修撰判館事張昭遠等,進新修《唐功臣列傳》三十卷”

。所以,《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》是兩次修史的産物。

。所以,《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》是兩次修史的産物。

若要全面、系統地討論“雲州叛亂前史”與這兩部史書中相關記載的聯繫,本須逐條核對每條記載的繼承關係,但時至今日,三書中仍存有完秩者僅《舊唐書》而已,《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》衹能通過司馬光在《考異》中的引用覓得一二,故全面、系統的考察實無法完成。一種可行的處理方法是將《考異》引用的《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》的片段,對比“雲中叛亂前史”,管中窺豹地對三部史書間的聯繫做一番考察。李克用殺段文楚之事正是考察三者關係的一個絶佳個案,這不僅是因爲《考異》中保存了《後唐太祖紀年録》和《莊宗功臣列傳》對此事的記載,還因爲此事實爲“雲州叛亂前史”形成的關鍵。兹引三書對此事的記載如下:

乾符三年,河南水災,盗寇蜂起,朝廷以段文楚爲代北水陸發運、雲州防禦使,以代支謨。時歲薦饑,文楚削軍人衣米,諸軍咸怨。太祖爲雲中防邊督將,部下争訴以軍食不充,請具聞奏。邊校程懷信、康君立等十餘帳,日嘩於太祖之門,請共除虐帥以謝邊人。衆因大噪,擁太祖上馬,比及雲中,衆且萬人,城中械文楚出以應太祖。

(《後唐太祖紀年録》)

(《後唐太祖紀年録》)

康君立爲雲中牙校,事防禦使段文楚。時天下將亂,代北仍歲阻饑,諸部豪傑咸有嘯聚邀功之志。文楚法令稍峻,軍食轉餉不給,戍兵諮怨。雲州沙陀兵馬使李盡忠私謂君立等曰:“段公儒者,難與共事。方今四方雲擾,皇威不振,丈夫不能於此時立功立事,非人豪也。吾等雖擁部衆,然以雄勁聞於時者,莫若李振武父子,官高功大,勇冠諸軍,吾等合勢推之,則代北之地,旬月可定,功名富貴,事無不濟也。”時武皇爲沙陀三部落副兵馬使,在蔚州,盡忠令君立私往圖之,曰:“方今天下大亂,天子付將臣以邊事,歲偶饑荒,便削儲給,我等邊人,焉能守死!公家父子素以威惠及五部,當共除虐帥以謝邊人。”武皇曰:“予家尊在振武,萬一相逼,俟予稟命。”君立曰:“事機已泄,遲則變生。”咸通十三年十二月,盡忠夜帥牙兵攻牙城,執文楚及判官柳漢璋、陳韜等,繫之於獄,遂自知軍州事,遣君立召太祖於蔚州。是月,太祖與退渾、突厥三部落衆萬人趨雲中,十四年正月六日,至鬥雞台,盡忠遣監軍判官符印請太祖知留後事。七日,盡忠械文楚、漢璋等五人送鬥雞台,軍人亂食其肉。九日,太祖權知留後。府牙受上三軍表,請授太祖大同防禦使,懿宗不悦。時已除盧簡方代文楚,未至而文楚被害。

(《莊宗功臣列傳》)

(《莊宗功臣列傳》)

〔咸通十三年〕十二月,以振武節度李國昌爲檢校右僕射、雲州刺史、大同軍防禦等使。國昌恃功頗横,專殺長吏,朝廷不能平,乃移鎮雲中。國昌稱病辭軍務,乃以太僕卿盧簡方檢校刑部尚書、雲州刺史,充大同軍防禦等使。上召簡方於思政殿,謂之曰:“卿以滄州節鎮,屈轉大同。然朕以沙陀、羌、渾撓亂邊鄙,以卿曾在雲中,惠及部落,且忍屈爲朕此行,具達朕旨,安慰國昌,勿令有所猜嫌也。”是月,李國昌小男克用殺雲中防禦使段文楚,據雲州,自稱防禦留後。

(《舊唐書·懿宗紀》)

(《舊唐書·懿宗紀》)

三段記載中,《後唐太祖紀年録》記李克用殺段文楚於乾符三年。這應該與“雲州叛亂前史”相類,亦是本發生於乾符五年二月之事被移置於此而成。在它的叙事中,李克用殺段文楚的背景是乾符三年“河南水災,盗寇蜂起”。這一情况並非虚言。載籍所見乾符三年的天災不僅有“關東大水”

,而且在當年春有“京師饑”

,而且在當年春有“京師饑”

,秋則“河東諸州多鼠,穴屋、壞衣,三月止”,時人甚至以爲這是“天戒若曰:‘將有盗矣。’”

,秋則“河東諸州多鼠,穴屋、壞衣,三月止”,時人甚至以爲這是“天戒若曰:‘將有盗矣。’”

所謂“盗寇蜂起”,指的是當時唐朝境内此起彼伏的起義。乾符三年,王仙芝所率的起義軍轉戰河南、淮南,攻陷數州,在八月進逼汝州時,甚至一度迫使唐廷命邠寧節度使李侃、鳳翔節度使令狐綯率兵守潼關以拱衛長安

所謂“盗寇蜂起”,指的是當時唐朝境内此起彼伏的起義。乾符三年,王仙芝所率的起義軍轉戰河南、淮南,攻陷數州,在八月進逼汝州時,甚至一度迫使唐廷命邠寧節度使李侃、鳳翔節度使令狐綯率兵守潼關以拱衛長安

。此外,在《後唐太祖紀年録》的叙事中,李克用殺段文楚的直接誘因是段文楚任代北水陸發運使、大同防禦使後,在“時歲薦饑”之時,“削軍人衣米”,致使“諸軍咸怨”。筆者認爲,李克用殺段文楚事之所以被移置於乾符三年,很可能正是由於乾符三年段文楚甫除大同防禦使,且當時天災頻發,烽煙四起,段文楚由此被塑造爲剛上任便不顧時歲不豐,大力刻剥代北軍隊的形象。這就爲李克用殺段文楚發動叛亂提供了道義上的正當性。那麽,爲何李克用殺段文楚的時間在《後唐太祖紀年録》中被移置到乾符三年以後,又在《莊宗功臣列傳》中被進一步前移至咸通十三年十二月呢?

。此外,在《後唐太祖紀年録》的叙事中,李克用殺段文楚的直接誘因是段文楚任代北水陸發運使、大同防禦使後,在“時歲薦饑”之時,“削軍人衣米”,致使“諸軍咸怨”。筆者認爲,李克用殺段文楚事之所以被移置於乾符三年,很可能正是由於乾符三年段文楚甫除大同防禦使,且當時天災頻發,烽煙四起,段文楚由此被塑造爲剛上任便不顧時歲不豐,大力刻剥代北軍隊的形象。這就爲李克用殺段文楚發動叛亂提供了道義上的正當性。那麽,爲何李克用殺段文楚的時間在《後唐太祖紀年録》中被移置到乾符三年以後,又在《莊宗功臣列傳》中被進一步前移至咸通十三年十二月呢?

如西村陽子所言,在李克用殺段文楚的時間上,《舊唐書·懿宗紀》繼承了《莊宗功臣列傳》中“咸通十三年十二月”説。不過從《莊宗功臣列傳》的書名和前引長興四年史館奏報所提到的體例來看,它應是一部由一系列傳記組成的史書,而非編年體形式。從引文中《莊宗功臣列傳》的片段來看,《考異》所引用的當是其中的《康君立傳》

。因此,《莊宗功臣列傳》較之在其之前編成的《後唐太祖紀年録》等書,可能衹是産生了李克用殺段文楚的“咸通十三年十二月”説以及附於隨李克用發動叛亂者傳記中的相關叙事,而“雲州叛亂前史”這樣的編年體叙事應是直至《舊唐書》的編纂纔真正成型。

。因此,《莊宗功臣列傳》較之在其之前編成的《後唐太祖紀年録》等書,可能衹是産生了李克用殺段文楚的“咸通十三年十二月”説以及附於隨李克用發動叛亂者傳記中的相關叙事,而“雲州叛亂前史”這樣的編年體叙事應是直至《舊唐書》的編纂纔真正成型。

“雲州叛亂前史”中發生在咸通十三年十二月至咸通十四年初的事件,實際源自發生在咸通十三年末和乾符五年兩段時間中的以下五事:

1. 咸通十三年十二月,時任鄜坊節度使的李國昌驕横跋扈,擅殺長吏。

2. 咸通十三年末,代北沙陀等諸部騷亂,盧簡方受命第二次任大同防禦使,安撫當地部落。

3. 乾符五年二月,李克用殺段文楚,佔據雲州。

4. 乾符五年二月至四月間,盧簡方第三次受命出鎮大同。

5. 乾符五年四月,唐廷改命盧簡方爲振武節度使,以李國昌爲大同節度使。李國昌拒命,盧簡方中途行至嵐州去世。

比對“雲州叛亂前史”和實際發生的五事,不難發現,經過一系列的編纂,李國昌和盧簡方在乾符五年因李克用殺段文楚而産生的行動,被嫁接到兩人在咸通十三年末和十四年初的行動上來,而李克用殺段文楚之事則被附於李國昌恃功跋扈的事件之下。對五件原始素材的這種編輯、移置不僅構建出了李國昌跋扈與唐廷對“雲州叛亂”的應對措施間本不存在的聯繫,還淡化了原本發生在乾符五年二月,對沙陀、唐朝雙方而言都意義重大的李克用殺段文楚之事,使之變成了李國昌和唐廷争執互動中的一段插曲。盧簡方在咸通十三年年末和乾符五年年初兩度因代北騷亂而出鎮大同,故有關他的這些史事被選取出來,在編纂“雲州叛亂前史”過程中起到了關鍵的“橋梁”作用,使實際發生於咸通十三年和乾符五年的兩段事件跨越時間界限,成爲“雲州叛亂前史”形成的關鍵。這是李克用殺段文楚的時間能够被前推至咸通十三年十二月的基礎。司馬光繫李克用殺段文楚之事於乾符五年,是因其注意到“克用既殺文楚,豈肯晏然安處,必更侵擾邊陲,朝廷亦須發兵征討,而自乾符四年以前皆不見其事”

。司馬光的觀察是敏鋭的,但在這段叙事中,李克用殺段文楚後沙陀“晏然安處”和唐廷未“發兵征討”的情况不僅顯得雙方衝突並不激烈,甚至還暗示了唐廷對李克用行爲的縱容,對沙陀勢力割據一方的默許。段文楚被殺時間被前推至咸通十三年十二月的緣由當正在於此。

。司馬光的觀察是敏鋭的,但在這段叙事中,李克用殺段文楚後沙陀“晏然安處”和唐廷未“發兵征討”的情况不僅顯得雙方衝突並不激烈,甚至還暗示了唐廷對李克用行爲的縱容,對沙陀勢力割據一方的默許。段文楚被殺時間被前推至咸通十三年十二月的緣由當正在於此。

在“雲州叛亂前史”的叙事中,自乾符元年十一月至乾符四年六月,沙陀、唐朝雙方陷入了一段近三年的詭異沉寂期。從“雲州叛亂前史”層累形成的過程來看,這個將“雲州叛亂前史”截然分爲兩段的沉寂期應是《後唐太祖紀年録》與《莊宗功臣列傳》《舊唐書》兩次移置雲州叛亂起始時間而留下的痕迹。筆者認爲,在編纂《後唐太祖紀年録》時,爲配合“乾符三年”説,乾符五年發生的昭義、幽州聯軍討沙陀等事被移至乾符四年六月至乾符五年一月的時段中。其後,爲了配合第二次移置而産生的“咸通十三年十二月”説中,乾符六年李鈞宣慰沙陀等事又被移至咸通十三年十二月至乾符元年十一月的時段中。然而,並不總有具備合適人物、時間和内容的事件作爲嫁接史事的素材,所以這段詭異的沉寂期纔被遺留下來。

可以説,正是出於移置李克用殺段文楚一事所需,纔在《舊唐書》中逐漸地層累地形成了“雲州叛亂前史”這一叙事。關鍵既明,筆者接下來再以一些本未發生、却被插入其中的事件,來探討“雲州叛亂前史”被編纂形成中的其他一些考量。

咸通十三年十二月,崔彦昭、張公素確爲河東、幽州節度使,但未曾參與討伐沙陀的活動。他們被置於“雲州叛亂前史”的叙事中,可能與河東、幽州節度使在雲州叛亂實際發生的乾符五年的動向有關。乾符五年二月,李克用殺段文楚後,沙陀迅速攻陷遮虜軍,致使河東告急。時任河東節度使的竇澣,及其之後的曹翔、崔季康、康傳圭等數任節度使雖都困於河東土團和節度牙軍造成的動亂,但都堅决地展開與沙陀的戰事,直至鄭從讜平定持續兩年多的沙陀叛亂

。乾符五年十月,幽州節度使李可舉與昭義軍節度使李鈞,以及吐谷渾酋長赫連鐸、白義誠以及沙陀三部落聯兵討伐李國昌、李克用

。乾符五年十月,幽州節度使李可舉與昭義軍節度使李鈞,以及吐谷渾酋長赫連鐸、白義誠以及沙陀三部落聯兵討伐李國昌、李克用

。可以説,河東、幽州兩鎮的節度使是與發軔於乾符五年二月的沙陀叛亂相始終的。加之上一節考證中已論及的兩例:支謨任大同防禦使的經歷、李鈞中流矢而亡,可知“雲州叛亂前史”形成過程中,與沙陀有聯繫的人物亦會被納入其中

。可以説,河東、幽州兩鎮的節度使是與發軔於乾符五年二月的沙陀叛亂相始終的。加之上一節考證中已論及的兩例:支謨任大同防禦使的經歷、李鈞中流矢而亡,可知“雲州叛亂前史”形成過程中,與沙陀有聯繫的人物亦會被納入其中

,其緣由可能是爲了充實“雲州叛亂前史”的叙事,以盡量避免乾符元年十月到乾符四年六月這樣突兀的長期沉寂。

,其緣由可能是爲了充實“雲州叛亂前史”的叙事,以盡量避免乾符元年十月到乾符四年六月這樣突兀的長期沉寂。

從“雲州叛亂前史”的編纂,以及對原本無關的史事間“聯繫”的構建中,我們不難體會到這些史書背後的苦心孤詣。那麽,他們多次編輯、移置李克用殺段文楚之時間的目的爲何?修史時偏頗於沙陀的動力何在?

朱温纂唐後,沙陀首領李克用爲與之抗衡,以中興唐室爲號召,沿用唐哀帝“天祐”年號。李存勖稱帝,覆滅朱梁政權後,仍奉唐正朔。其在位時,不僅追尊朱邪執宜爲後唐懿祖、李國昌爲後唐獻祖、李克用爲後唐太祖,並加上唐高祖、唐太宗、唐懿宗、唐昭宗,立爲七廟,自居爲唐王朝的繼承人

。在政務處理和政制建設中,莊宗也一味仿唐,甚至連唐末政治制度中不合理的成分也一併吸收

。在政務處理和政制建設中,莊宗也一味仿唐,甚至連唐末政治制度中不合理的成分也一併吸收

。總之,在李克用和莊宗掌權時,接續唐王朝之法統始終是後唐政權追求政治合法性的手段。

。總之,在李克用和莊宗掌權時,接續唐王朝之法統始終是後唐政權追求政治合法性的手段。

同光四年(926)四月,莊宗身死,李嗣源自魏州入洛陽,距離即位稱帝僅一步之遥。但李嗣源作爲李克用的養子,並不像作爲親子的李存勖那樣擁有繼承李克用事業的絶對合法性。因此在李嗣源即位前,朝臣對於究竟應“自創新號”還是“繼唐之祚”産生了一番争論:

〔同光四年四月〕甲午,〔李嗣源〕幸大内興聖宫,始受百僚班見之儀。所司議即位儀注,霍彦威、孔循等言:“唐之運曆已衰,不如自創新號。”因請改國號,不從土德。帝問藩邸侍臣,左右奏曰:“先帝以錫姓宗屬,爲唐雪冤,以繼唐祚。今梁朝舊人,不願殿下稱唐,請更名號。”帝曰:“予年十三事獻祖,以予宗屬,愛幸不異所生。事武皇三十年,排難解紛,櫛風沐雨,冒刃血戰,體無完膚,何艱險之不曆!武皇功業即予功業,先帝天下即予天下也。兄亡弟紹,於義何嫌。且同宗異號,出何典禮?曆之衰隆,吾自當之,衆之莠言,吾無取也。”時群臣集議,依違不定,唯吏部尚書李琪議曰:“殿下宗室勳賢,立大功於三世,一朝雨泣赴難,安定宗社,撫事因心,不失舊物。若别新統制,則先朝便是路人,煢煢梓宫,何所歸往!不唯殿下失追感舊君之義,群臣何安!請以本朝言之,則睿宗、文宗、武宗皆以弟兄相繼,即位柩前,如儲後之儀可也。”於是群議始定。

同月丙午,李嗣源在莊宗柩前即位稱帝,是爲後唐明宗。在即位前繼統的争論中,明宗由於是李克用之養子、沙陀李氏的“錫姓宗屬”,故其掌權被認爲是“唐之運曆已衰”的標誌,故應“自創新號”。明宗的藩邸舊臣雖把霍彦威等人的建議視作“梁朝舊人”的私心,但其實宋人亦認爲明宗這樣的養子與親子有别,不具備繼承的合法性

。然而,明宗堅持認爲自己應接續李克用、莊宗的功業,以繼唐祚。群臣間的争議由此引發。最後,李琪不失時機地援引睿宗、文宗、武宗以弟繼兄並即位柩前的例子,纔較爲圓滿地解决了明宗繼統問題。即使明宗的養子身份不具有絶對的繼統合法性,他也要否决霍彦威等人“自創新號”的建議,可見“繼唐之祚”在當時仍有相當的號召力,是明宗獲得統治合法性的來源。

。然而,明宗堅持認爲自己應接續李克用、莊宗的功業,以繼唐祚。群臣間的争議由此引發。最後,李琪不失時機地援引睿宗、文宗、武宗以弟繼兄並即位柩前的例子,纔較爲圓滿地解决了明宗繼統問題。即使明宗的養子身份不具有絶對的繼統合法性,他也要否决霍彦威等人“自創新號”的建議,可見“繼唐之祚”在當時仍有相當的號召力,是明宗獲得統治合法性的來源。

岡崎精郎敏鋭地注意到明宗的統治在其即位之初並不穩固,進而指出明宗於天成二年六月祭祀突厥神是爲了籠絡麾下出身突厥的武將以鞏固統治

。明宗既然選擇“繼唐之祚”以獲得統治的合法性,那麽他自然也還需要尋覓可行的方式展現李克用、莊宗、明宗一系對唐王朝的繼承,以獲得治下漢人官僚、士人的信賴和支持。修史自然是用來凸顯“繼唐之祚”的重要手段。在祭祀突厥神的三個月後,即天成二年九月,明宗降敕書於史館:

。明宗既然選擇“繼唐之祚”以獲得統治的合法性,那麽他自然也還需要尋覓可行的方式展現李克用、莊宗、明宗一系對唐王朝的繼承,以獲得治下漢人官僚、士人的信賴和支持。修史自然是用來凸顯“繼唐之祚”的重要手段。在祭祀突厥神的三個月後,即天成二年九月,明宗降敕書於史館:

國祚中興,已逾五載;皇基統嗣,爰及兩朝。其有紀年之書,行事之紀,未聞編録,實謂曠遺。所司既不舉明,史官又無起請,因循斯久,闕漏轉多。宜令史臣先修太祖武皇帝、莊宗兩朝實録,速具奏呈。新朝日曆行事,亦可精專纂録,無使廢墜者。

然而,唐末以李克用殺段文楚爲開端的“雲州叛亂”無疑是沙陀李氏繼承唐祚這一形象的重大阻礙。故明宗爲彰顯“繼唐之祚”而編纂的“太祖武皇帝實録”(即《後唐太祖紀年録》)、《莊宗實録》以及明宗朝修撰的其他史書自然力圖掩飾之。

明宗彰顯“繼唐之祚”的企圖,還需要史官的編纂工作方能落到實處。極力淡化李克用殺段文楚之事的“雲州叛亂前史”經《後唐太祖紀年録》,至《莊宗功臣列傳》,再到《舊唐書》的三次編纂方纔最終成型。三書中最早成書的《後唐太祖紀年録》的官方編纂活動始於天成三年十二月,最晚成書的《舊唐書》奏進於開運二年(945)六月

,整個編纂過程跨越後唐、後晋兩朝,歷時近二十年。三種史書能够在此長時間的編纂過程中一以貫之地站在沙陀的立場,逐漸編織完成“雲中叛亂前史”的叙事,張昭遠是其中的關鍵人物。

,整個編纂過程跨越後唐、後晋兩朝,歷時近二十年。三種史書能够在此長時間的編纂過程中一以貫之地站在沙陀的立場,逐漸編織完成“雲中叛亂前史”的叙事,張昭遠是其中的關鍵人物。

《後唐太祖紀年録》以及與之一同撰成的《莊宗實録》等史書,以及《莊宗功臣列傳》的編纂中,張昭遠出力最大,修撰後唐幾種實録的建議即出於其口

。後晋天福六年二月敕修《舊唐書》時,張昭遠之位列賈緯等其他諸位史官之前

。後晋天福六年二月敕修《舊唐書》時,張昭遠之位列賈緯等其他諸位史官之前

;當書成奏進時,張昭遠又是除時任宰相、監修國史的劉昫以外唯一被提及的史官

;當書成奏進時,張昭遠又是除時任宰相、監修國史的劉昫以外唯一被提及的史官

,可見張昭遠是三種史書實際編纂過程的最主要負責人。

,可見張昭遠是三種史書實際編纂過程的最主要負責人。

出身河北的張昭遠在後唐莊宗攻佔河北後,便進入後唐政權下的興唐尹張憲的幕府中。莊宗被殺,李嗣源獲得擁立時,張憲部下亦響應之。在此形勢下,張昭遠問府主張憲道“得無奉表勸進爲自安之計乎”,可見其並非抱殘守缺的腐儒,而是能够順應新形勢的務實者;天成初年,張昭遠因何瓚之薦入史館編修後唐的幾種實録,而在進入史館以前,他已“私撰《同光實録》十二卷”“欲撰《三祖志》”,並“藏昭宗朝賜武皇制詔九十餘篇”,對修撰後唐的本朝史早有自己的準備

。張昭遠既入明宗朝史館修史,那在修史過程中彰顯“繼唐之祚”這一後唐政權及明宗統治合法性的來源當是自然的,也是不得不然的。以常理度之,當時其他史臣的心態和編纂工作恐亦相去不遠。儘管《舊唐書》在後晋纔正式開始修撰,但這並不影響其對後唐繼承唐朝正統的維護。劉浦江認爲沙陀李氏繼承自唐朝的正統完全獲得了後晋政權的認同,並以《舊唐書·哀帝紀》爲例

。張昭遠既入明宗朝史館修史,那在修史過程中彰顯“繼唐之祚”這一後唐政權及明宗統治合法性的來源當是自然的,也是不得不然的。以常理度之,當時其他史臣的心態和編纂工作恐亦相去不遠。儘管《舊唐書》在後晋纔正式開始修撰,但這並不影響其對後唐繼承唐朝正統的維護。劉浦江認爲沙陀李氏繼承自唐朝的正統完全獲得了後晋政權的認同,並以《舊唐書·哀帝紀》爲例

,指出“雖然今本《舊唐書》並未關涉後唐,但書中偶或也流露出修史者對後唐正統論的肯定態度”

,指出“雖然今本《舊唐書》並未關涉後唐,但書中偶或也流露出修史者對後唐正統論的肯定態度”

。作爲修撰《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》和《舊唐書》三種史書的最主要的實際負責人,張昭遠在編纂工作中,自會參考自己先前編纂的成果,甚至在和其他史臣交流時傳播這些成果。所以張昭遠的存在當在很大程度上保證了三種史書貫徹“繼唐之祚”這一編纂意圖的連貫性,從而使“雲州叛亂前史”逐漸編纂成型。

。作爲修撰《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》和《舊唐書》三種史書的最主要的實際負責人,張昭遠在編纂工作中,自會參考自己先前編纂的成果,甚至在和其他史臣交流時傳播這些成果。所以張昭遠的存在當在很大程度上保證了三種史書貫徹“繼唐之祚”這一編纂意圖的連貫性,從而使“雲州叛亂前史”逐漸編纂成型。

回顧實際發生於乾符五年二月的李克用殺段文楚之事後唐朝方面的應對措施,不難發現唐廷完全不認可李克用的叛亂行爲。當用政治手段解决此事的計劃破滅後,唐廷雖已受到南方黄巢軍的壓力,以及河東内部不安定因素的干擾,但仍堅定地進行着各項人事、軍事調動以平定沙陀叛亂。雙方激烈的軍事衝突持續踰兩年,唐朝歷多次戰敗,更换數任河東節度使,方在廣明元年七月大敗沙陀,迫使李克用等人北奔韃靼

。然而,經張昭遠等史官修撰《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》《舊唐書》時的編纂,本發生於他時、他地,甚至從未發生的事件被重組起來,形成了“雲州叛亂前史”這一叙事。在這段叙事中,唐朝對兼有大同、振武兩鎮的沙陀保持着“今歲不戰,明年不征”的曖昧態度,對李國昌、李克用父子的叛唐割據行爲頗存默許之意。

。然而,經張昭遠等史官修撰《後唐太祖紀年録》《莊宗功臣列傳》《舊唐書》時的編纂,本發生於他時、他地,甚至從未發生的事件被重組起來,形成了“雲州叛亂前史”這一叙事。在這段叙事中,唐朝對兼有大同、振武兩鎮的沙陀保持着“今歲不戰,明年不征”的曖昧態度,對李國昌、李克用父子的叛唐割據行爲頗存默許之意。

沙陀在晚唐的崛起雖以叛亂爲起點,但其助唐朝平定黄巢起義後獲得了李唐宗室的身份,對抗朱梁時更進一步以“繼唐之祚”爲其政治合法性的來源。後唐的這一策略是十分成功的,它排在唐朝之後的正統地位得到了其後各朝的普遍承認

。“雲州叛亂前史”的編纂爲塑造李克用、莊宗、明宗一系君主“繼唐之祚”的形象,彰顯後唐承自唐朝的正統地位,掃除了沙陀在晚唐時一段不光彩的叛亂歷史。

。“雲州叛亂前史”的編纂爲塑造李克用、莊宗、明宗一系君主“繼唐之祚”的形象,彰顯後唐承自唐朝的正統地位,掃除了沙陀在晚唐時一段不光彩的叛亂歷史。

附表:“雲州叛亂前史”相關史事繫年表

“The History before the Yunzhou Rebellion”雲州叛亂前史refers to the Shatuo rebellion started with the murder of Duan Wenchu段文楚in Yunzhou雲州by Li Keyong李克用in the 12 th month of the 13 th year of Xiantong咸通(872)recorded in Jiu Tangshu 舊唐書to the time when Duan was really murdered in the 2 nd month of the 5 th year of Qianfu乾符(878)which verified by the tomb epitaph of Zhimo支謨and Duan Wenchu. This article reexamines events constituting “The History before the Yunzhou Rebellion”, and argues that “The History before the Yunzhou Rebellion” is not a true history but a narrative constructed mainly with the events occurring at other time or places connected with Shatuo and even some fake events. The narrative was weaved three times in the compilation of The Veritable Records for Li Keyong 後唐太祖紀年録, The Biographies of Meritorious Subjects of the Reign of Emperor Zhuangzong 莊宗功臣列傳and Jiu Tangshu . In this narrative, the intense relationship between Shatuo and the Tang court after the murder of Duan was largely alleviated, and the Shatuo rebellion no longer seems to be a serious stain. This narrative was forged to serve the legitimation of the Later Tang後唐as the successor of the Tang唐Dynasty and consolidate the reign of Emperor Mingzong後唐明宗. Zhang Zhaoyuan張昭遠,a historian actually in charge of the compilation of these three histories, played a critical role in fulfilling this purpose.