自20世纪60年代以来,不少学者在理查兹互动论的基础上继续研究,提出隐喻中两个词项或概念的相似点不一定都是预先存在的,而是通过互动创建的。如何互动?众说纷纭。其代表人物有布莱克(Black,1962,1977,1993)、里科尔(Ricoeur,1977)、郝斯曼(Hausman,1984,1989)等人。他们主要强调相似点的创新,但各有不同的侧重点。

布莱克对替代论和比较论的不足都有过评论。

他认为,替代论以一个词语代替句子中的另一个词语,理解时接受者必须将两个词语倒置,才能重新获得本义表达。这样,人们会提出问题:为什么要用隐喻?这可以有两个答复:(1)在语言中找不到相等的词语;(2)目的是为了修辞。第一种情况出现很少,因为以本义为基础的语言基本可表达各种语义,如我们不一定非说“Richard is a lion”(Richard是狮子)不可,我们完全可以直话直说“Richard is brave”(Richard是勇敢的)。由此可见,第二种情况是基本的。进一步的问题是,既然是为了修饰,怎样才算是成功的隐喻?或者说,对词语的修饰能更好地表达语义。

语言的修饰用途涉及所要表达的真实意义的转换,如:

讽刺(转换=相反)

隐喻(转换=相似性)

我们可以说,隐喻是一种省略的明喻或比较。这个回答的前提是,它意味着相似点是预先存在的。再者,如果聚焦和义框这两个成分很复杂,它们就很难转换到原来的本义。试比较以下两句,b句为本义句。

[1] a. The Chairman ploughed through the agenda.

b. The Chairman dealt summarily with objections.

至于比较论,布莱克认为太空洞。比较论的理论基础是相似点,但没有回答以下问题。(1)相似点很多。任何两个物体都有某些方面的相似,或某种程度上的相似,究竟哪些相似点是隐喻所关注的?因此,相似性的程度不是对隐喻有用程度的指南。(2)如果相似点是预先存在的,而且我们知道这些相似点,在这种情况下,要正确理解隐喻便是要懂得两个词项在意义上的相似之处。那么,隐喻又怎么能提供新的信息或对已经知道其本义的事物做出解释呢?

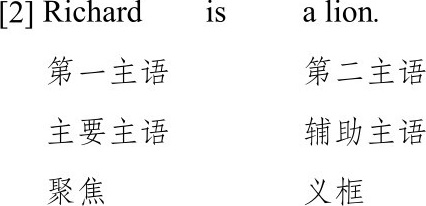

为了发现隐喻陈述是如何构建的,布莱克首先探讨了隐喻的基础。(Black,1962)他在不同时间使用不同术语,如例[2]中可分别是第一主语和第二主语,主要主语和辅助主语。之后,他将第一主语叫作“focus”(聚焦),接受隐喻意义,另一个成分为义框(Frame),在句中保持本义。这两个成分如能对上,而结果构成的意义又是不相称的,便是隐喻。(Black,1977/1993)

由于理查兹的互动理论没有对相似点深入展开讨论,布莱克将研究重点放在相似点的创新上。仍以例[2]为例。

隐喻的创新在于它在“Richard is a lion”的陈述上建立了“Richard”和“lion”两个成分的联系。隐喻将两个事物的系统同时在大脑思维中激活。一旦激活后,lion系统和Richard系统开始互动,使两者的意义各自发生变化。“lion”有一套常见的联想系统,用到“Richard”上。有关“Richard”的事实按这个系统的语义重新组织。同时,“lion”的意义与本义有了变异。如果听话者不了解其意义,便难以理解所传送的部分意义。

在此基础上,布莱克提出隐喻的“过滤作用”(Filter)。隐喻从义框带入的是“相关的常见意义系统”(A System of Associated Commonplaces)。这就是说,“lion”有多种意义,相关的能用得上的语义应强调,用不上的就不用。这种过滤在两个成分方面都进行。与“Richard”有关的常见特性通过“lion”隐喻“组织”或“过滤”。这又导致态度的变化。如当我们把下棋喻为战争时,要强调的是“策略”,而不必强调“伤口流血”。

隐喻为自己披上了一身神秘的薄纱,关键在于它将一件明知“不是”的事肯定为“是”。试见以下二例:

[3] The light that shines comes from thine eyes.

[4] A poem is a pheasant.

在例[3]中,本来应从太阳散射的光线却来自情人的眼睛。这与事实不符,却要人们接受这个事实。例[4]把一首诗喻为有生命的具有彩羽的“pheasant”(锦鸡)。过去,人们认为隐喻的魅力来自变异或怪诞。其实不然,当我们深入底层意义后,便会发现它具有无穷的哲理。例如,例[3]透过含情脉脉的眼神的确给人以美的享受,给人以温暖,给人以希望。例[4]的诗歌传送文采毕露、赏心悦目的底蕴意义。由此可见,隐喻的神秘不在于怪诞,而是一语道破的真理。

例[5]把人看作语法范畴“verbs”(动词)。

[5] Men are verbs,not nouns.

我们从本义上可以理解“verbs”和“nouns”的范畴意义。如果要了解其隐喻意义,便要深入其底层和相关意义,最后领悟看人要看行动,或者人的价值贵在行动。

以上分析表明,在隐喻中的两个成分都发生了互动。本例中的“men”不是与女人相对立的“男人”,而是从喻源中借贷来的“能采取行动”的人,而“verbs”不完全是语法书中与名词、形容词、副词等相对立的词类,它表示动作的特性,尽管它没有完全丢掉它的本义。

前面谈到,一个词一个概念可包含多种意义,多种特性。为什么两者能对上号呢?布莱克提出,一个成功的隐喻是在话语中体现的,是包含于一定的“语篇”中的,没有把它看作谜语。可见,作者或说话人是采用常规的方法产生异乎寻常的效应。它采用的是言语社团中标准的句法和语义资源,但产生的意义却是“新”的,有“创造力”的,不能从标准词库中找到的。

为阐明隐喻陈述是如何作用的,布莱克对下例进行了分析:

[6] Marriage is a zero-sum game .

本句的意义为“婚姻是一场或输或赢的游戏”,其复合蕴含意义包括游戏组(G组)和婚姻组(M组)两个方面:

G1:游戏是一次比赛;

G2:在两个对手之间进行;

G3:一个玩家的取胜,意味着另一个的失败。

M1:婚姻是持久的斗争;

M2:在两方之间进行;

M3:一方的获利(权力?金钱?满足?)意味着另一方的付出。

我们要把这两组进行对照:

—M2 所说的婚姻双方正好与G2的两人游戏一样;

—G1与M1的关系具有某些相似性,而不是绝对的认同;

—在G3与M3的对照中,M3的“获利”与G3的“取胜”相比是延伸的意义,因为婚姻中的冲突不是以常规的胜利结束的。

从上面的对照,我们可以发现,对隐喻陈述首先要理解词语的蕴含意义;不能对可接受的解释划定明确的界限;歧义性是隐喻提示的必然副产品。两个复合蕴含意义相应的主要词语之间的关系可分类为认同、延伸、相似、类推,以及“隐喻耦合”(Metaphorical Coupling),最后一项指原来的隐喻蕴含另一个隐喻。从列举的关系来看,隐喻不仅仅是一个相似点的问题,不同关系的对照均可构成隐喻陈述。

在上述讨论中,把隐喻处理为取得蕴含意义的工具,其根据为在属于不同领域的两个主语之间可进行结构的类推,但没有论及确定隐喻陈述者的思想状态。因此,需要弄清隐喻思想究竟是什么的问题。这个重要课题一度被人忽视。

另一个问题是为什么对概念可以延伸、扭曲、压缩、扩展?为什么要把A隐喻化为B而实际上它的本义不是B?

布莱克首先用孩子有时把星星看作五角形,有时看作两个等长的三角形,以至平行四边形或六边形这样的情况加以解释,这取决于孩子的视角。

他进一步论说,我们之所以能够那样做,是因为概念的界限不是严格的,而是弹性的;也因为我们需要那样做(语言可供我们利用的本义资源不足以表达我们对不同领域对应、相互关系和类推的感受,这些都属于常规上是有区别的不同领域);也因为是隐喻的思想和语句有时要体现以其他方式表达的看法。

从孩子可把星星看作不同形状,人们会得到错误的启示,以为隐喻像支画笔,可把某物体按自己的需要画成多种形状。这里,人们在肯定一个隐喻陈述时没有注意到人的思想状况。为此,布莱克提出“隐喻思维”(Metaphorical Thought)的观点。

就“把A看作B”而言,孩子把星星看作五角形、三角形、四边形与隐喻思想家把生命看作信息的流动,似乎都具有描写事物的技能,都有新的发现。不过,两者是有区别的:孩子还不懂得概念上的更新,他早已学过五角形、三角形、四边形等的画法,即概念中已经认识了这些形状;隐喻思想家则不然,他要通过观察,思索和发现他人没有产生过的想法。他在思想上就要创立隐喻的概念。

“把A看作B”的概括又提出新的问题,即可把它看作“隐喻主题”(Metaphor-Theme),这是对许多隐喻陈述的抽象,然后在具体语境使用时具体化。这样,我们可以反复使用某些隐喻,最多做些改变而已。这个观点是也有不完美之处的,因为隐喻陈述经常意味着对规则的违背。不存在为要求违背规则的创新性隐喻制定规则。

在特定隐喻陈述的语境下,两个主语按以下方式“互动”。

(1)主要主语的存在激发听者从第二主语的特性中进行选择。

(2)倾听者构建适合主要主语的平行的含义复合体。

(3)反过来激发在第二主语中引起平行变化。

这是互动论的关键,里查兹(Richards,1936)用生动的意象表述为“词语的互相活化”(Inter-animation of Words)。

按照布莱克的想法,即使对老隐喻的重新肯定,也可认为对世界注入有关已知陈述类型的新的标记。这里,他始终打算维护这样一个论点:一个隐喻陈述,通过改变已指定事物之间的关系,可以生成新的知识和看法。

为了使“隐喻是新创的”这个论题可行,布莱克让人们考虑对五个问题的回答,这些问题是以“在X被观察到之前,它是否已经存在?”这个形式提出的。

Ⅰ. 月亮的另一侧在被见到以前是否已经存在?

答案:存在。布莱克认为,物体和构造的存在完全不决定于人类或其他有感知生物的存在,也不决定于他们掌握的知识和语言。

Ⅱ. 基因被生物学家认识以前是否已经存在?

答案:有的已经存在,有的不是。

Ⅲ. 西方世界的金融机构发展之前,破产是否已经存在?

答案:不,因为在必要的法律程序出现之前,没有实施破产制度。

Ⅳ. 在人们没有看到珠穆朗玛峰之前,高于该峰100英尺的高度是否已经存在?

答案:在反事实的意义下可给以肯定的答案。这些客观上是真实的。

Ⅴ. 在摄影术发明之前,奔马的慢动作是否已经存在?

答案:这里,“观点”受到人造的工具的干预,虽然某些特异儿童一出生就能以一只眼睛看“慢动作”。

要指出的是最后一个例子最接近布莱克原先的想法:如果有些隐喻就是人们所谓的“认知工具”,是观察事物联系所不可缺少的,那么,一旦被观察到后,便是真实的存在,论题也就清楚了。

里科尔(Ricoeur,1977)提出“分裂指称”(Split Reference)的观点。他举英国作家斯潘德的作品“海景画”(Seascape)为例,其中既有常规的所指“the harp”(竖琴),又有隐喻所指“the ocean”(海洋)。这里,里科尔为一个语义早已知晓的事物编造一个新的词语。

如果说,布莱克对隐喻中的张力理解为它是由喻源系统和目标系统之间互动引起的,里科尔则认为它来自隐喻的两种解释。隐喻的明显相抵触的两种解释,促使解释者把两种解释的所指作为“语义邻近性”(Semantic Proximity)而并置,具体说,“竖琴”和“海洋”属于同一范畴。由此可见,所谓隐喻的分裂指称特性实际上显示了隐喻指称的双重性,它是隐喻语言形象、生动的原因所在。(魏小陆、王红玲,2014)

里科尔的上述观点甚为大胆,但还是没有清楚地说明相似点的创新问题。为什么有的指称可按“语义邻近性”操作,有的则不可以?

当然,里科尔理论的第二个特点可以部分回答这个问题。里科尔认为世界上的事物与我们接触和描写这些事物的语言手段是有区别的,只是没有明显道破而已。这个观点是,语言表达像模型一样让我们从认知上接触世上万物。在此过程中,这些词语为我们展现了世界的某些方面。隐喻使我们能改变这些模型,从而改变我们看事物和观察世界的方法。(Ricoeur,1977)换言之,隐喻的作用是改变我们对世界的表达,在此过程中也向我们提供了世界的新信息。

分裂指称的双重性也导致哲学家们对于隐喻是如何实现指称功能的问题产生不同意见。以门罗·比尔兹利为代表的“一元论”指称观认为隐喻词失去了它通常的外延,即隐喻词失去了通常的对于字面外延元素的指称能力。它获得新的内涵,也就获得新的隐喻指称。两种指称不能同时存在。(魏小陆、王红玲,2016)

魏小陆和王红玲还指出,以亨利(Henry,1958)为代表的“二元论”指称观认为隐喻词保有其通常的指称能力。“隐喻词字面地指称一种情况,修辞地指称第二种情况,同时其他语词仅字面地指称并仅指称第二种情况。”可见,“二元论”指称观认为隐喻指称具有双重性。这种观点使我们可以同时通过两个不同的视角或范畴去看待某个隐喻指称对象。

心理学家格勒克斯堡(Glucksberg et al.,1992)等人提出的范畴归属性理论也能较好的解释隐喻陈述中字面指称与隐喻指称的不协调性。隐喻陈述中,喻体有两个潜在的指称对象,即字面指称与以这个喻体为代表的事物或情景的类范畴。如果该范畴用来描写一个隐喻的本体,那么它就发挥一个赋予隐喻本体以特征的归属性范畴的作用。(魏小陆、王红玲,2016)

美国学者郝斯曼在相似点的创新方面主要提供了3个观点。(Hausman,1989,1991;Indurkhya,1992)

郝斯曼认为隐喻创造了新的独特的所指,不同于喻源和目标的所指。郝斯曼所谓的独特性可理解为自主性。其原因是虽然新的所指通过喻源和目标的所指获得它的属性,新所指不同于两者,因而本身具有自主性。例如,从“Juliet is the sun”(Juliet是太阳)的隐喻可获得“the sun”(太阳)的所指。郝斯曼认为他的解释与里科尔是一致的,其实他所谓的独特所指仍不很清楚。可能的回答也许是,既然这些方面的属性都是通过并置创立的,我们就这么去看整个过程,似乎新所指就是由那些方面的属性创立的。

所创建的独特所指的属性并不都是语言中已有的。这意味着,新所指带来了新的信息,它不能用语言中原先的词语意义解释。这样,隐喻不能用纯语言学的方法来分析。正是这些隐喻所指的外部语言属性制约了相似点的创新。

鉴于隐喻在个体发生学上是真实的,它所创建的所指应是个别的。这里,郝斯曼令人想起了皮尔欣关于动态客体的概念。动态客体可以经由感觉抓住,但又有客观的现实性,所以不能任意描写。提出个体性条件是为了不让相似点的创建成为单纯的主观过程,因为被创建的所指的外部语言部分由客观性决定。

总的来说,郝斯曼的方法比较好懂,但是当人们希望知道的更具体一些时,他的理论就有不少问题有待回答,如:独特所指究竟是什么?它如何获得外部语言属性?哪些属性来自喻源所指,哪些来自目标所指?其他属性来自何处?

考虑到隐喻涉及两个概念之间的关系和互动作用,对这两个概念如何形成互动关系,莱可夫和约翰逊1980年在《我们赖以生存的隐喻》(Lakoff &Johnson,1980)一书中提出映射理论(Mapping Theory)。“Map”一词原是一个数学概念,表示“将一个集合中的每一个要素与另一集合中的每一个要素联系起来”。莱可夫和约翰逊认为隐喻映射,就是指从源域到目标域的一种转换,或者说,从一个源域映射到一个目标域。多年后,莱可夫与特纳(Lakoff & Turner,1989)在《超越冷静的理性》一书中更清晰地指出映射就是两个概念域之间的一个对应集,隐喻将源域映射到目标域之上,而映射的动因就是人类的经验。