在介绍重新分析和类推这两种机制在语法化中扮演的角色之前,我们将特别地对类推这一概念的来龙去脉稍作回顾。

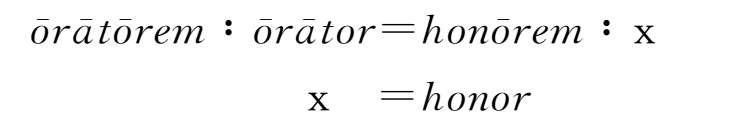

“类推”这一概念在语言学中的运用,可以追溯到新语法学派(Neogrammarians)的语音变化研究。新语法学派指出,语音演变规律是没有例外的,而类推对语音变化起着重要作用。这里的类推被定义为这样一个过程:以某些词或形式为标准,对另一些词或语言形式进行改造,以便向这些标准看齐。类推过程实际上就是不遵循语音变化规律的演变现象。Saussure(1986/1922)也讨论了类推,其精神实质和新语法学派是一致的。作者认识到,语音交替具有严格的语法特性;语音变化的一个后果是对词的形式进行改变,从而割断词与词之间可能的语法联系。在作者看来,这种混乱的后果可以用类推的方式来抵消。他主张,类推必须同时具备一个模型(model)和对这一模型的模仿过程。因此,在Saussure(1986/1922)里,类推形式(analogical form)被定义为“以一个或者多个其他形式为模型、按照一定规则构建起来的形式”。和新语法学派一样,Saussure也利用四项比例式来描述类推过程。他所举的一个例子是拉丁语主格形式的 honor (荣幸)。 honor 类推过程的四项比例式为:

honor 最初的形式是 honōs ,宾格形式为 honōsem ,后者因为 s 卷舌音化而变成了 honōrem ,实际上是造成了词干的双重形式。最终,人们以“ ōrātor (演说家)∶ ōrātōrem (演说家,宾格)”为模型,造出了 honor 这一形式。这个例子说明,语音历时变化所造成的混乱后果,可以用类推的手段来解决,即“ honor ∶ honōrem ”。值得一提的是,新语法学派只是主张类推具有规则化力量(regularizing force),而Saussure更进了一步,强调类推不仅是一个创新机制,而且也是创新的原因。他也注意到,类推也具有保守的一面,因为它总是利用既有材料来进行创新。

类推在历时形态句法研究中有着十分重要的地位。Meillet把类推看成与语法化相区别的过程,因为前者需要一个创新时模仿的模型,而后者不需要。Meillet时代的类推概念是狭义的,基本上就是继承了新语法学派的传统,即对不规则的形态句法进行规则化的过程,其机制也和前面提到的四项比例式完全一致。这种比例式的局限性是明显的,其最大问题是无法解释为什么特定形式会被选作类推的模型。Meillet之后,学者们继续探讨类推这一概念,拓宽了其范围。特别地,学界的一个关注焦点是类推作为演变机制和语法化的关系问题。学者们的看法大致可分为两种,一种认为类推是语法化的次要机制,另一种是主张类推是语法化的推动力。主张类推是语法化推动力的学者,其所秉持的理论基础以及具体观点都有较大的差异。

学界长期以来的主流观点是,类推和重新分析是语法化的两种机制。一个广为接受的看法是,重新分析能够创造新的语法结构,是一种隐性过程,也是推动语法化的主要机制;相反,类推只能推广新的规则,是一种显性过程,因而在语法化中的作用是次要的(见Hopper and Traugott,2003)。具体说,重新分析的后果是组合性变化,即改变语法形式的句法、构词和语义特征,是一种句法结构和语义的重新解释,能够创造出新的规则。因此,重新分析被视为语法化最重要的机制,是类推的前提。类推的后果是聚合性的。严格说来,这种机制只能改变表层形式,并不能改变规则,其最重要功用是导致新规则的推广。重新分析所引起的规则变化通常不会立即清晰地呈现出来。这种变化只有在新规则推广到对比鲜明的情形时,才会被说话人察觉到。例如汉语处置式标记“把”来源于“持,握”义动词“把”,而动词“把”的宾语也通常为指称可持握的实物的名词,如在“左牵羊,右把茅”(《史记·宋微子世家》)句中。“把”的语法化环境为连动句,以“醉把花看益自伤”(白居易《花前有感兼呈崔相公刘郎中》)这样的句子为代表。“把”的重新分析是否发生,往往在“闲常把琴弄”(任华《寄杜拾遗》)这样的句子中并不能清楚显示,因为“把”的宾语仍然指称可持握物。然而,在“图把一春皆占断”(秦韬玉《牡丹》)以及“徒把凉泉掬”(宋之问《温泉庄卧病寄杨七炯》)这两句中,“把”的宾语均指称不可持握之物,与“持,握”义动词“把”的宾语的意义形成了显著的反差,也就十分清晰地揭示出“把”的功能及使用规则的变化。就是说,动词“把”在重新分析为处置标记“把”之后,其搭配对象(即宾语)的类型在扩展。这实际上可以理解为“把”的搭配规则的推广,即由较狭窄的“把+指称可持握实物的名词”扩展至“把+名词”。总结起来,学界目前比较一致的看法是,重新分析和类推都是创新,但体现在不同意义上。重新分析是新规则和语法结构的创新。通过对新规则的推广,类推可以让语言单位出现在先前不能出现的环境——对这样的语言单位来说,其用法上实现了创新。

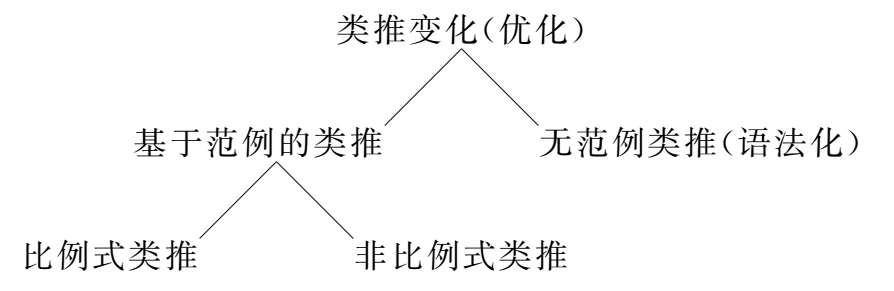

“重新分析创造新规则,类推推广新规则”这样的说法是一般读者所熟悉的主流看法。然而,关于类推在语法化中扮演的角色,学界也有不同声音。以Kiparsky和Fischer为代表人物,部分学者主张,类推是语法化的主要推动力。但稍作比较,不难发现Kiparsky和Fischer这两位学者的观点实际上有很大的差别。Kiparsky(1968)把音系学意义上的类推重新定义为规则扩展(rule extension),并且以形式方法证明类推并不是语言变化的一种随意现象。作者在之后的一系列研究中,继续深化这一认识,并且都把类推看成从相对狭窄的辖域到更为宽广的辖域的规则推广(generalization)或语法优化(optimization)。Kiparsky(2012)则指出,Meillet把类推和语法化截然分开的做法是有问题的。对于传统的类推概念(如四项比例式),那种作为模仿对象的模型是不可或缺的。然而,Kiparsky认为,这种基于范例(exemplar-based)的类推只不过是类推的一种特别方式。这是因为,范例或者模型并不是类推的前提;类推可以由独立于语言的限制条件来驱动,而这些限制条件是由普遍语法(universal grammar)来决定的。作者列出了类推性变化的如下分类方式:

其中无范例(non-exemplar-based)类推变化可以建立起新的范式(pattern),而且是单向性的,完全符合语法化特征。Kiparsky所定义的这种新的类推概念,不仅整合了语法化(即无范例类推)和一般性类推(即基于范例的类推),而且为形态及句法的内生创新(endogenous innovation)提供了一种机制。Kiparsky认为,他的类推变化理论还有其他两个优点。第一,这一理论尽管区分了一般性类推和语法化,但并没有在二者之间划定一个清晰的界限,也就无需对特定变化做非此即彼的归类。在比例式类推和完全创造性的语法化之间存在一些中间情形,这些情形与范例之间的关系不相同,二者对创新的阻遏或者促进的程度也不相同。第二,这一理论预测了包括单向性在内的语法化核心特征。跨语言的研究表明,语法化单向性存在一些反例。在Kiparsky看来,语法化单向性是一种无例外的泛化,而那些单向性的例证,也可以解释为基于范例的一般性类推变化。一个典型例子是,由两个或者两个以上的词融合为一个词这种语法化过程,并不需要一个模仿对象(范例或者模型)。但是,相反的过程,即一个词分裂为两个或者两个以上的词,也就是单向性的反例,往往是通过以既存结构式为模型的类推变化。

Fischer也主张类推是语法化的主要机制,但其理论基础和方法与Kiparsky有着明显的区别。Fischer(2007,2008,2010,2013等)认为类推以相似性为基础,是语法构成和语法变化的最重要原则。这一理论的一个重要主张是,语法化过程的每一步都是独立的,是说话人的类推性思维(analogical thinking)与其所掌握的语法相结合的产物,而且都以形式和功能的相似性为基础,用其他结构或语言符号来对某种结构或者语言符号进行替换(replacement)。比如,Fischer(2008)主张,重新分析应该被看作由类推引起的替换过程。一个例子是,英语的“[ BE + going ]+[ to +不定式]”重新分析为“[ gonna ]+[不定式]”之所以可能发生,是因为英语里已经存在着“[助动词]+[不定式]”这样的结构式,这是新结构取代旧结构的基础。因此,类推既是语法化的原因也是语法化的机制。在Fischer看来,主流语法化理论的一个缺陷,是过于强调语用-语义因素对演变的作用,而把形式变化看成意义变化的副产品。她主张类推同时涉及形式和意义,它不仅是语言变化和语言学习的原动力,也是语法化的原动力。但Fischer也认识到,类推并不是语言演变理论中的预测性原则(predictiveprinciple)。这是因为,类推性思维终究是以个体说话人的经验及创造性为基础的,也只有当类推十分明晰时才会为众多的个体所接受,从而引发演变。

Kiparsky强调普遍语法对类推的驱动,而Fischer的不同之处在于,她认为类推过程的解释,只能从类似结构在说话人的语法共时系统和交际情势范围内所具备的形式和意义中获得。由此可见,“类推驱动语法化”说本身还有很多理论问题需要深入探讨和整合。