态度形成后具有稳定性,但并非不可改变。理解和掌握态度改变的规律,对于组织的领导者改变员工和自己的态度具有重要意义。众多理论从不同的视角研究了态度形成和改变的规律。下面就其中几种著名的理论进行介绍。

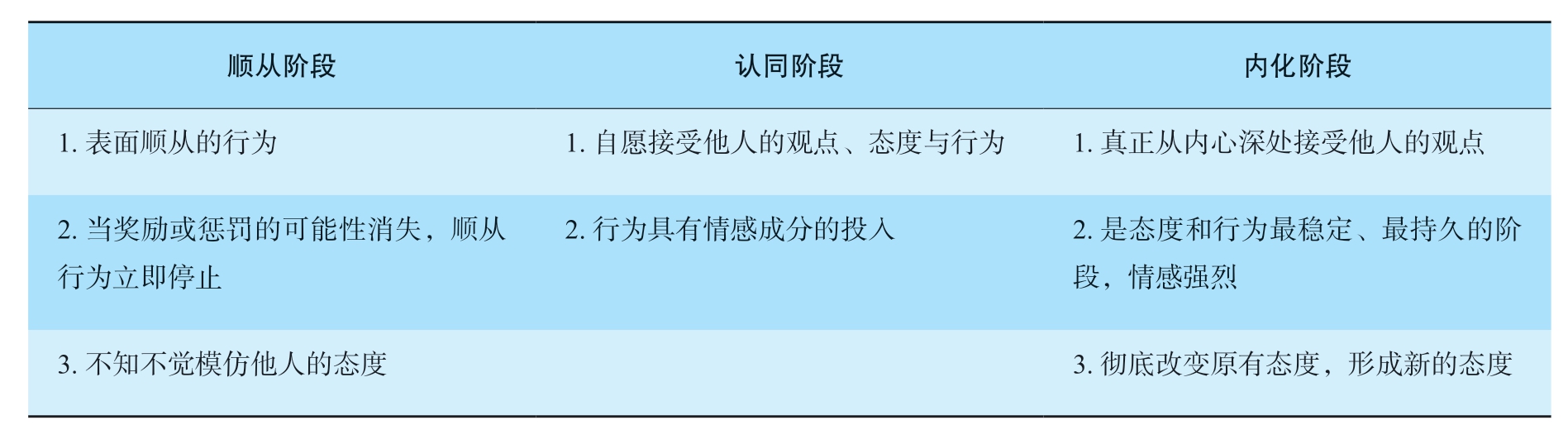

经过研究,心理学家凯尔曼(H.Kelmen)于1961年提出了态度形成与转变的三阶段理论,即顺从阶段、认同阶段和内化阶段。

第一,顺从阶段。顺从是个体为了获得奖励或避免惩罚,按照社会的要求、群体的规范或其他人的意志而采取的表面顺从的行为。如企业的新进员工应该学习和遵守企业的各项规章和制度,如果不执行相关的规章制度,就会按照企业的规定受到惩罚。当奖励或惩罚的可能性消失时,这种顺从行为就会立即停止。态度的形成除了始于顺从之外,也可能从不知不觉模仿他人的态度开始,常常是从无意识地模仿父母、老师及自己崇敬的对象的态度和行为开始的,这是态度形成和改变的一种最常见的形式。

第二,认同阶段。在认同阶段,个体不是迫于压力而是自愿接受他人的观点、信念,受到他人的态度与行为的影响,使自己的态度和行为逐渐与他人或某个团体的态度和行为相接近。认同阶段的态度不同于顺从阶段的态度,它不是在外界压力下形成或转变的,而是有较多的情感投入,是出于个体的自觉或自愿。如某人想要加入某个具有吸引力的社会团体,他就会按照该团体的规范约束自己的行为,积极接受团体的要求和指导,并且努力以该团体一份子的态度对待工作和生活。

第三,内化阶段。这一阶段是指个体真正从内心深处相信并且接受他人的观点,彻底改变自己的态度,形成新的态度。个体把外部的思想、观点、信念纳入自己的思想体系中,成为自己态度体系的一个组成部分。内化阶段是人的态度和行为最稳定、最持久的阶段。

态度的形成从顺从阶段到认同阶段,一直到内化阶段,是一个复杂的心理过程,并不是所有人态度的形成和转变都需要经历这个过程。人们对人、事、物态度的形成可能完成了这个过程,也可能只是一直停留在顺从或认同阶段(表3-1)。

表3-1 态度的形成

认知失调理论是费斯廷格(Leon Festinger)在1957年的《认知失调论》一书中提出的,这一理论试图解释态度与行为之间的联系。

费斯廷格认为,认知结构是由众多认知元素构成的。认知元素是一个人意识到的一切,它们可以是一个人对自己的行为、心理状态、人格特征的认识,也可以是对外部客观事物的认识。认知元素间的关系可以划分为三种:①不相关:两种认知元素间没有关联,如“今晚天气很好”与“明早我要参加一个重要的会议”。②协调:两种认知元素彼此不矛盾,如“明早我要参加一个重要的会议”与“今晚我要准备明早会议的相关资料”。③不协调:两种认知元素互相矛盾(有时候不一定是选择上的矛盾),如“明早我要参加一个重要的会议”和“明早我想看奥运会开幕式实况转播”。不协调关系往往造成人们心理上矛盾、紧张和不愉快的感觉。

影响降低不协调愿望的三个决定性的因素有①导致不协调因素的重要性。导致不协调的因素越重要,个体降低不协调的愿望越强烈。②个人的影响程度。不协调对个人的影响程度越大,个体降低不协调的愿望越强烈。③可能产生的后果。不协调产生的后果越严重,个体降低不协调的愿望越强烈。

认知不协调是一种不愉快的情感体验,会促使人们产生解除这种不协调的动机。而且不协调的程度越大,人们解除它的动机往往就越强烈。减少认知失调的方法通常有三种:①改变某一认知元素,使其与其他元素间不协调的关系趋于协调。例如,认知元素A——“我喜欢抽烟”,与认知元素B——“抽烟可能导致癌症”,是不协调的。一个人可以将认知元素A改变为“我不喜欢抽烟”,或将认知元素B改变为“抽烟导致癌症的说法是不足以采信的”。如此,不协调的状态就会得到解除。②增加新的认知元素,加强协调关系的认知系统。例如,若上述认知元素A——“我喜欢抽烟”,无法被改变,则可增加新的认知元素C——“世界上抽烟而长寿者很多”、认知元素D“抽烟可以减轻精神紧张,有利于心理健康”等,使不协调的强度自然减低。③强调某一认知元素的重要性。例如,如果强调认知元素A,个体就会认为“我喜欢抽烟,抽烟可以使我快乐”才是最重要的,不能为了将来可能罹患的疾病而牺牲其目前的乐趣。如果强调认知元素B,则个体就可以如此说服自己:“癌症是可怕的疾病,为了自己的健康与家人的幸福,我虽然喜欢抽烟,但还是应该尽量少抽。”

认知失调理论强调了个体通过自我调节达到认知平衡。它有助于预测员工卷入态度和行为改变的倾向性。当要求员工从事的活动与他们的态度相矛盾时,管理者应记住,如果员工感知到这种不协调来自外部并且无法控制,员工减少不协调的压力会降低;如果奖励十分充分足以抵消不协调,这种压力也会降低。

1958年,心理学家海德(Heider)提出了改变态度的“平衡理论”,又被称为“P-O-X理论”。

海德把人们两两认知对象的关系称为单元关系。通常,人们对认知单元中两个认知对象的态度是属于同一方向的。如喜欢某人,则对某人的谈吐也很赞赏;不喜欢某人,则认为他完成的营销策划书缺乏创意,不切合实际。当对单元中两认知对象有不同看法时,就会产生不平衡,此时与失调理论一样,不平衡状态会引起人们内心的紧张与焦虑,进而形成改变动机,促使人们转变态度,寻求平衡。但海德强调一个人(P)对某一认知对象(X)的态度常受到他人(O)对该对象态度的影响,即海德十分重视人际关系对态度的影响力。

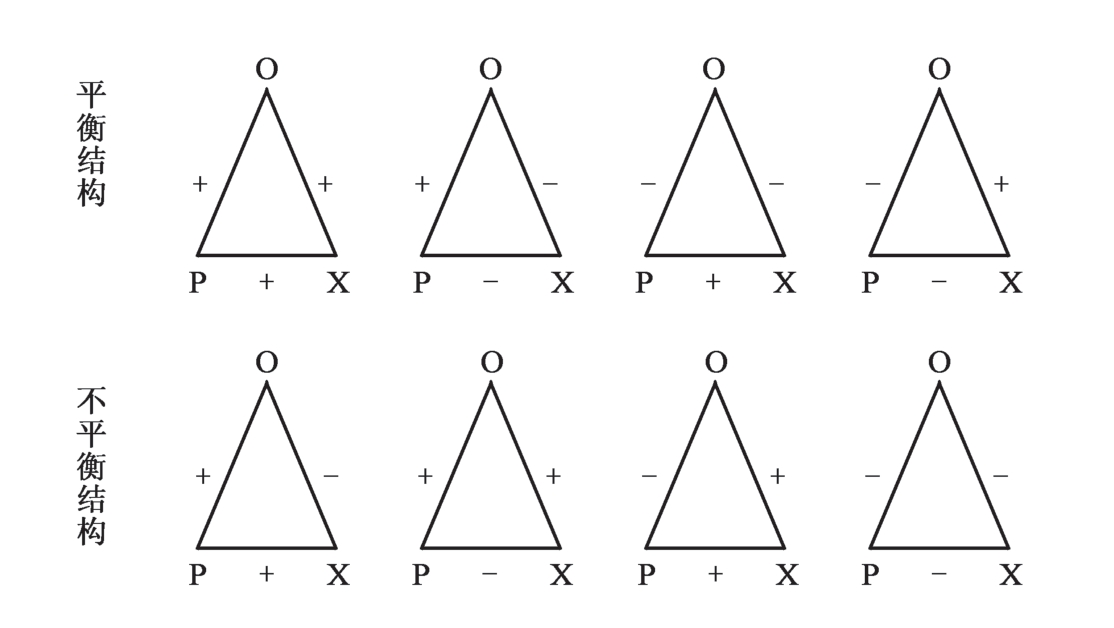

由此海德根据P、O、X三者的情感关系推导出八种模式,其中4种是平衡的结构,4种是不平衡的结构(图3-1)。判断三角关系是否平衡的依据是,平衡的结构必须三角形三边符号相乘为正,不平衡的结构必须三角形三边符号相乘为负。

图3-1 海德平衡理论示意图

注:+代表肯定,-代表否定

现举例说明这种三角关系。P为员工,O为受尊敬的领导,X为拟开发的新项目。P主张开发新项目,听到O赞同,这时认知体系处于平衡状态;若听到O不赞成开发新的项目,则其知识体系出现不平衡状态。解除不平衡状态的方法有以下三种:

(1)接受领导的劝说改变态度(如P-X关系变为“-”)。

(2)坚持己见,改变对领导的评价,不再尊敬领导(P-O关系变为“-”)。

(3)认为领导的反对态度只是一种假象,实际上领导还是持赞成态度(擅自将O-X关系变为“+”)。由上可见,不平衡状态会导致认知结构中的各种变化,所以,态度可以凭借这种不平衡的关系而形成和改变。

当今社会,沟通直接或间接对人们的态度产生着影响。沟通转变态度理论起源于心理学家墨菲(G.Murphy)关于对黑人态度的研究。在实验前,他选择了一批白人作为被试者,随机地把他们分为两组(实验组和控制组),并用瑟斯顿量表或利克特(Likert)量表对每个成员进行态度测量,证实两组被试者对种族歧视的态度大体相同。然后让实验组的被试者看宣传黑人成就的电影、电视或画报,如放映黑人在世界运动会上取得成绩及在科学技术上取得成就的电影等,而不让控制组的人参加。结果发现,实验组的被试者对黑人的态度有显著的改变,而控制组的被试者对黑人的态度则没有变化。

许多心理学家认为,沟通对态度改变的影响依赖于沟通者、沟通过程和沟通对象。沟通者的专业性与社交风度、沟通内容与形式的吸引力、信息接受者的个性特征是否适合于接受相关信息等都会对态度的改变产生不同影响。

班杜拉(Albert Bandura)认为人类的许多态度或行为并不一定直接以经典条件反射或操作条件反射的形式一步一步缓慢地建立,而可以通过模仿习得。

班杜拉认为学习的实质是观察学习。观察学习是指通过对他人的行为及其强化结果的观察而获得新的行为反应或修正已有行为的过程。他认为观察学习包括注意、保持、复制和动机四个子过程。在注意过程中,观察者注意并知觉榜样情境的各个方面。在保持过程中,观察者记住榜样情境中的行为,以表象和言语的形式进行表征、编码及存储。在复制过程中,观察者将记忆中的表象和符号转化为外显的行为。在动机过程中,观察者因表现观察到的行为而受到激励。

班杜拉认为观察者是否会表现出已习得的行为会受到三种强化的影响:一是直接强化,观察者因表现出观察行为而受到强化;二是替代强化,观察者因看到榜样被强化而受到强化;三是自我强化,观察者自己对自己的强化。班杜拉认为,个体在观察别人行为而产生替代行为之外,也会经由自我观察而学到某种新的行为。