摘 要: 文章着重探讨了在中国语言文字西传历史中,作为中国文化载体的汉字在17世纪向欧洲传播的过程。这一过程分成三个阶段:对汉字的描述和初步认识,对汉字的呈现和展示,对汉字的研究。重点集中在梳理汉字在欧洲的出版物中是如何呈现的,为今后的研究打下基础。

关键词: 17世纪;汉字西传;欧洲

在中国文化西传的过程中,汉字是一个重要的方面。西方人的汉语学习和研究首先从认识汉字开始,而后逐步进入对汉语语法的研究。大航海后, [1] 西方人对汉字的认识是在中西文化交流史的大背景下所发生的一种文化相遇。对西人这一认识过程我们应放在中西文化交流史这个大背景下来考虑。东亚汉字文化圈由来已久。葡萄牙人跨越印度洋来到中国澳门;西班牙人跨越太平洋东来后首先到菲律宾,尽管是后来才进入中国,但已经进入汉字文化圈,并开始在菲律宾刻印中文书籍;耶稣会则首先进入日本。我们对西人的汉字认识历史进行考察时应将眼光扩展到整个东亚。“相对封闭而单一的传统研究模式不足以获得对于历史的完整认识与理解。……决不能自囿于国境线以内的有限范围,而应当置于远东、亚洲乃至整个世界的大背景下加以考察并相互印证。” [2]

笔者认为,汉字西传经历了三个阶段:第一个阶段是对汉字的描述和初步认识。最早来到东亚的传教士见到汉字,开始在书信中向欧洲介绍和描述汉字,从而为今后在欧洲呈现汉字字形打下了基础。第二个阶段是对汉字的呈现和展示。在欧洲介绍东方的书籍中开始出现汉字,由简到繁,由少到多,从而使欧洲人在书本上见到真正的汉字,为其后来研究汉字打下了基础。第三个阶段是对汉字的研究。欧洲开始出现较为系统的研究汉字的文章和著作。

本文以17世纪汉字西传历史为线索,中心是要历史地再现汉字在17世纪欧洲的出版物中是如何呈现的,只有摸清这段历史,才可以为今后的进一步研究打下基础。目前学术界对此也有一定的研究,但大多不系统,疏漏较多,本文试图进行一次系统的梳理。

欧洲人对汉字的认识是从对日语的认识开始的,因为耶稣会首先进入日本,自然开始知道了日语,并由此接触到了汉字。最早在信件中向欧洲介绍汉字的应是首先来到东方的耶稣会士沙勿略(S. Franciscus Xaverius,1506—1552)。1548年他在科钦写给罗马一位耶稣会士的信中,简要地提到了自己从葡萄牙商人那里听到关于日本的僧侣使用汉字、中日之间用汉字进行笔会的情况。同时,他也从果阿神学院院长那里得知了一个皈依了天主教的日本武士所介绍的日本汉字的情况,进一步知道了汉字在东亚的使用类似于拉丁语在欧洲的使用。1549年沙勿略在科钦写给罗耀拉(Ignaciode Loyola)的信中介绍了他和这位日本武士谈话后所了解的汉字特点:

(他们的文字)与我们的文字不大相同,是从上往下写的。我曾问保罗(日本武士弥次郎——译者注),为什么不与我们一样,从左往右写?他反问道,(你们)为什么不像我们那样写字呢?人的头在上,脚在下,所以书写时必须从上向下写。关于日本岛和日本人的习惯,送给你的报告书是值得信赖的保罗告诉我的。据保罗说,日本的书籍很难理解。我想这与我们理解拉丁文颇为困难是相同的。 [3]

1549年沙勿略进入日本后,对日本的语言和汉字有了直接的感受。在1552年1月29日给罗耀拉的信中,沙勿略再次介绍了日本汉字的特点、日本汉字与中国汉字之间的关系:

日本人认识中国文字,汉字在日本的大学中被教授。而且认识汉字的僧侣被作为学者而受到人们的尊敬。……日本坂东有一所很大的大学,大批僧侣为学习各种宗派而去那里。如前所述,这些宗派来自中国,所以那些书籍都是用中国文字写成的。日本的文字与中国文字有很大的差别,所以(日本人必须重新学习)…… [4]

值得注意的是,中国人与日本人的口头语言有很大不同,所以说话不能相通。认识中国文字的日本人可以理解中国人的书面文字,但不能说。……中国汉字有许多种类,每一个字意为一个事物。所以日本人学习汉字时,在写完中国文字后,还要添补这个词语的意思。 [5]

和沙勿略一样,随后前来日本的耶稣会士们在掌握日本语言上仍存在困难。胡安·费尔南德斯(Juan Fernández)曾是沙勿略的同伴,沙勿略认为他在讲日语和理解日语方面是“我们中最好的”。在学习中,他对日语有了一定的理解,知道了中国文字在日本是有学问的人的书写语言,也知道了日语对汉字进行了适应性的改革,以汉字草书体表示一般性的音节文字,这被称为平假名。在此之后,他找到了对语言问题的解决方案。例如,加戈(Balthasar Gagp,1515—1583)知道了汉字经常传达不只单一的含义。 [6]

沙勿略和他的同事们虽然最终没有能进入中国大陆,但他们在日本通过对日语的学习开始接触到汉字,并对汉字已经有了初步的认识。这表现在:汉字不是拼音文字;汉字书写时是从上向下;汉字是表意文字,一个字代表一个事物;汉字是中国和日本之间的通用语言,书写相同,发音相迥。 [7]

另有一些来到中国附近的国家并会短期进入中国的传教士或者商人,他们也描述了自己所知道的汉字。1548年一篇写于果阿的手稿《中国报道》( INFORMAÇ Ã O DA CHINA ,Anónimo),尽管手稿的作者存在争议, [8] 但手稿中涉及中国教育制度的框架和内容、中国文字的类型、中国的印刷术等,被认为是西方最早描述和认识汉字的重要文献之一。在谈到中国的教育制度时,手稿称:“关于您问在中国的土地上有否不仅教读书和写字的学校,有否像我们国家里那样的法律学校、医务学校或其他艺术学校,我的中国情报员说,在中国的许多城市都开办有学校,统治者们在那里学习国家的各种法律。” [9] 谈到中国文字时,手稿称:“他们使用的文字是摩尔文,他说他去过暹罗,他把这些人的文字带到那里去,居住在暹罗的摩尔人都会读。” [10] 把中文说成摩尔文字,这显然是分不清中国文化和其他文化的区别。

来过中国的葡萄牙多明我修士加斯帕·达·克路士(Gaspar da Cruz)1569年出版的《中国志》( Tracdo em que scecōtam muito por estao as causas da China )是16世纪欧洲人所能看到的关于中国的全面报道和观察。书中介绍和描述了中国的语言和文字特点:

中国人的书写没有字母,他们写的都是字,用字组成词,因此他们有大量的字,以一个字表示一件事物,以致只用一个字表示“天”,另一个表示“地”,另一个表示“人”,以此类推。 [11]

在谈到汉字在东亚的作用时,他说,汉字在东亚被广泛使用:

他们的文字跟中国的一样,语言各异,他们互通文字,但彼此不懂对方的话。

不要认为我在骗人,中国因语言有多种,以致很多人彼此不懂对方的话,但却认得对方的文字,日本岛的居民也一样,他们认识中国文字,语言则不同。 [12]

因与明军联合剿匪而从菲律宾进入中国的奥古斯丁会修士马丁·德·拉达(Mardin de Rada)在1575年访问福建后写下了《记大明的中国事情》( Relación de las cosas de China que proprianente Se IIama Taybin ),他在书中说:

谈到他们的纸,他们说那是用茎的内心制成。它很薄,你不易在上面书写,因为墨要浸透。他们把墨制成小条出售,用水润湿后拿去写字。他们用小毛刷当笔用。就已知的说他们文字是最不开化的和最难的,因为那是字体而不是文字。每个词或每件事物都有不同字体,一个人哪怕识得一万个字,仍不能什么都读懂。所以谁识得最多,谁就是他们当中最聪明的人。

我们得到各种出版的学术书籍,既有占星学也有天文学的,还有相术、手相术、算学、法律、医学、剑术,各种游戏,以及谈他们神的。……

各省有不同方言,但都很相似——犹如葡萄牙的方言,瓦伦西亚语(Valencia)和卡斯特勒语(Castile)彼此相似。中国文书有这样一个特点,因所用不是文字而是字体,所以用中国各种方言都能阅读同一份文件,尽管我看到用官话和用福建话写的文件有所不同。不管怎样,用这两种话都能读一种文体和另一种文体。 [13]

从以上介绍可以看到,此时无论是东来的传教士还是商人、在日本传教的耶稣会士还是从福建进入中国的多明我会士,他们或者通过日语,或者通过与中国人接触了解中国。他们对汉字和汉语的认识还处在朦胧时期,有了初步的认识,知道了汉字不是拼音文字,知道了汉字在整个东亚是通用文字,有着像欧洲的拉丁语一样的功能。但同时又隔雾看花,对汉字有些很奇怪的评论。 [14] 认识一种语言就是认识一种文化,欧洲早期对汉字的这些认识和描述正是中西初识的一个自然结果。

16世纪欧洲已经看到数量不少的中国古籍,拉达返回欧洲时带了数量可观的汉籍。门多萨在《中华帝国史》第17章列出了这些古籍的类别,范围之广令人吃惊。尽管也有个别的欧洲文化人在罗马看到了这批书籍,但没有能认识书中的汉字,读懂这些书。汉字第一次出现在欧洲的印刷出版物中是在日本传教的耶稣会士巴尔塔萨·加戈(Balthasar Gago,1515—1583)神父1555年9月23日从平户所写的一封信,信中有六个中、日文字的样本。在此之前沙勿略也向欧洲寄去了入教的弥次郎书写的样本,拉赫认为沙勿略这些信“在欧洲16世纪50至60年代的四个耶稣会书信集出版,但缺少字符” [15] 。而加戈神父的这封信在欧洲出版,从而成为“在欧洲获得出版的第一批中文和日文书写样字” [16] 。

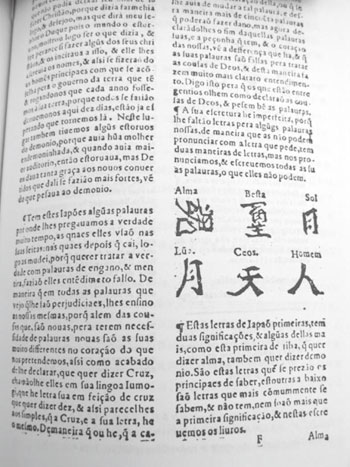

摘录自巴尔塔萨·加戈神父1555年9月23日来自平户的一封信中有一些中、日文字的样本。加戈1555年的信,1565年第一次在科英布拉刊印的《信札复本》( Copia de las Cartas )中,并在后来的其他几个文集中被刊印。图1、图2出自《来自日本和中国的信札》(埃武拉,1598)。

图1

图2

耶稣会在欧洲出版介绍日本的书籍中会有对日文的介绍,其中会涉及汉字,这样的书籍还有一些。 [17]

在欧洲出版的关于中国的第一本书是上面提到的克路士的《中国志》,“在欧洲出版的关于中国的第二本书是贝尔纳尔迪诺·德·埃斯卡兰特(Bernardino de Escalante)的《葡萄牙人到东方各王国及省份远航记及有关中华若国的消息》( Discurso de la navegacion que los Portugueses hazen à los Reinos y Provincias del Oriente, y de la notica q se tiene de las grandezas del Reino de la China. 塞维尔,1577)”。拉赫肯定了这本书的价值,认为埃斯卡兰特并非简单抄袭克路士的书,而是他在里斯本时见到了不少从中国和东方返航回来的人,而且他看到了在那里的中国人,这样他参考巴罗斯的书和克路士的书,结合其他材料写成了这本书。如拉赫所说:

埃斯卡兰特的书有时被认为仅仅是对克路士著作的改述,因而不被重视。事实并非如此,对于埃斯卡兰特来说,虽然他承认得益于克路士,但他特别表示了对巴罗斯的感激。总之,埃斯卡兰特总共十六章的著作遵循着巴罗斯的编排结构模式。此外他还指出了克路士和巴罗斯对中国人“在他们学校除了王国的法律外”是否讲授科学的叙述上存在的矛盾。就这个争议点,埃斯卡兰特选择了遵循巴罗斯的说法,不仅如此,克路士仅仅列举中国的十三省,而埃斯卡兰特列出的是十五省,且他的省名音译几乎与巴罗斯所列举的那些名字一致。埃斯卡兰特证实他亲眼见过一个中国人写字,他的书包括了一组三个样字,这几个字被门多萨和制图师路易·乔治·德·巴尔布达(Luis Jorge de Barbuda)复制。埃斯卡兰特也使用了其他资料,比如说他能搞到手的官方报告。埃斯卡兰特的西班牙语著述远非对克路士的单纯改述,他的研究是一个欧洲人综合分析了所有可利用的关于中国的资料,并以叙述形式呈现它们的第一个成果。 [18]

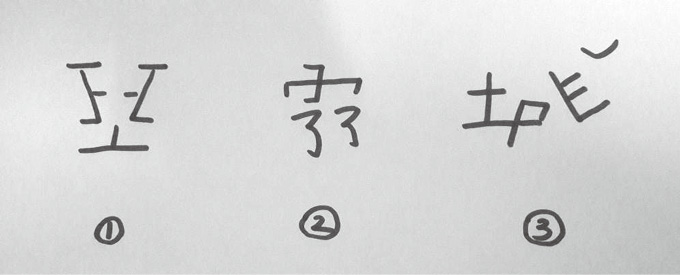

本文所关心的是书中出现的三个汉字和他对汉字的介绍。在书中的第十一章《关于中国人的文字及其一般学习》中,他说:

中国人是没有一定数目的字母的,因为他们所写的全是象形[文字],“天”读成guant(Vontai),由一个[字形]表示,即[穹](参阅图3②)。“国王”读成hontai,字形(参阅图3①)。地、海及其他事物与名称亦是如此,使用了五千个以上的方块字,十分方便自如地表达了这些事物。我曾请一位中国人写一些字,就看到他写得十分挥洒自如。(他)对我说,他们使用的数字,理解起来毫无困难,他们任何一个数目或加或减,都同我们一样方便。他们写字是自上至下,十分整齐,但左右方向同我们相反。他们印的[书]也是采取这个顺序,他们早在欧洲人之前很多年就使用印刷的书了。他们那些讲述历史的书,有两本现仍存在葡萄牙至静王后迦大琳的藏书之中。

更能使人惊奇的是:在多数省份,都各自操不同的方言,互相听不懂,犹如巴斯克人同巴伦西亚人语言不通一样,但大家可以通过文字沟通,因为同一个方块字,对所有人来说都表示同一事物,即使各说各的,大家都理解这是同一件东西。如果大家看到表示“城市”的“城”(参阅图3③),这个符号,虽然有人读成ieombi[ieomsi城市],有人读成fu(府),但大家都明白这指的是“城市”。所有其他名称也都是这样。日本人……也是通过文字同他们沟通的,但他们嘴上讲的却互相听不懂。 [19]

这里需要讨论的有两个问题:第一,这里公布的汉字是否为欧洲历史上第一次在出版物中公布的汉字,这是一个历史事实问题;第二,他对汉字的论述的特点。

一些学者认为埃斯卡兰特这本书是“西方汉字印刷之始” [20] 。葡萄牙著名的澳门历史学家洛瑞罗(Ruin Manuel Loureiro)认为“欧洲最早印刷的汉字,出现在1570年耶稣会士在科英布拉出版的书信集中。因此埃斯卡兰特所描述的方块字,已经是第二次了” [21] 。显然,这是两种意见。一些学者认为1570年耶稣会书信集中出现的是日语,这样他自然认为埃斯卡兰特所描述的方块字应是“西方汉字印刷之始”。但上面我们所举出的实例说明加戈神父1555年9月23日的信中已经出现了中、日文字的样本,1565年第一次在科英布拉刊印的《信札复本》中已经在出版物中出现了六个日语字。这六个字自然是日语不是汉语,但由于这六个字是由六个汉字和平假名共同构成,无论在日语中还是在汉语中这六个汉字都称为汉字,只是在日语中发音和汉语完全不同了。从汉字在西方印刷物中的出现来说,第一次出现应该是上面提到的1565年在科英布拉刊印的《信札复本》,而不是埃斯卡兰特的这本书,笔者认为,葡萄牙历史学家洛瑞罗的观点是正确的。

我们再看埃斯卡兰特书中的汉字观。埃斯卡兰特在他的书中对以往的汉字知识加以总结,他认为:(1)汉字是书写文字,不是拼音文字;(2)汉字书写的方法是自上而下;(3)中文印刷术早于欧洲;(4)在中国书同文,但不同音;(5)汉字是东亚的通用文字。

他提供的三个字看起来很奇怪,说明欧洲当时无法很好地印刷汉字。

图3 根据埃斯卡兰特书的三个汉字

第一个字是“国王”,第二个字是“天”,第三个字是“城”。金国平和吴志良认为,guant可能是“皇”的对音,Vontai可能是“皇天”的对音。 [22]

1585年在罗马出版的门多萨的《中华帝国史》中也出现了两个汉字,但这是从埃斯卡兰特书抄录下的,并未提供新的汉字字形。

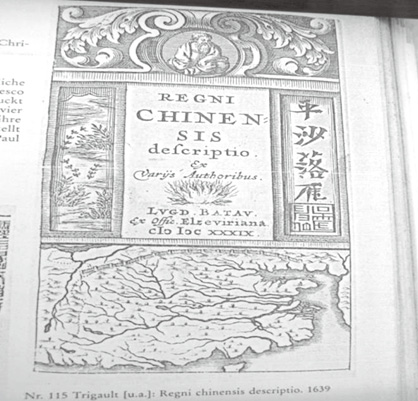

进入17世纪后,在欧洲出版物中首先出现汉字的书籍是金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1629)翻译的利玛窦的《基督教进入中国史》,金尼阁在返回欧洲的旅途中将利玛窦的意大利手稿翻译为拉丁文,并补写了利玛窦去世后的几章。1615年这本书在欧洲出版后引起了巨大的反响。“除了对汉学家和中国史的研究者而外,金尼阁的书比较不大为人所知,然而它对欧洲的文学和科学,哲学和宗教等生活方面的影响,可能超过任何其他十七世纪的历史著述。它把孔夫子介绍给欧洲,把哥白尼和欧几里得介绍给中国。它开启了一个新世界,显示了一个新的民族……” [23] 《基督教进入中国史》的英文译者在“序言”中认为,这本书在1615年拉丁文首版后,先后又出版了1616年、1617年、1623年和1648年四种拉丁文版。同时还有三种法文版,先后刊行于1616年、1617年、1618年。1617年出了德文版。1621年同时出版了西班牙文版和意大利文版。 [24] 但笔者发现英文版译者没有注意到1623年的拉丁文版的学术意义在于这一版的封面上出现了四个汉字“平沙落雁”,这是17世纪在欧洲出版史上首次出现汉字。

图4 金尼阁整理的利玛窦书(1623年拉丁文版)

这样我们看到在17世纪初的十余年中,欧洲的出版物中只是零星出现了几个汉字,数量很少,却开启了汉字西传的历史。

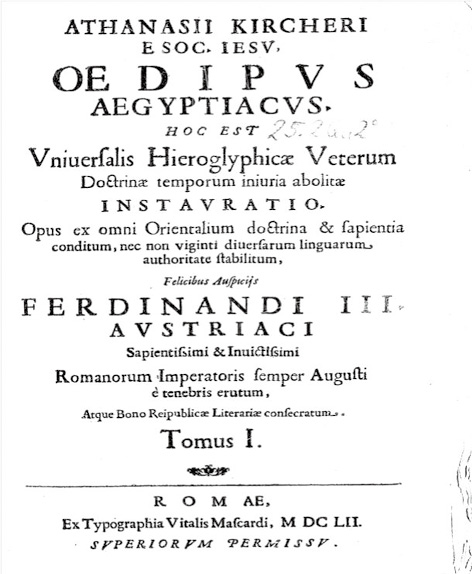

如果说17世纪初只有几个汉字在欧洲书籍中出现,那么到了17世纪下半叶,汉字开始大规模出现,欧洲人真正认识汉字的时代开始了。17世纪下半叶推动在欧洲出版的书籍中呈现汉字的最重要人物是阿塔纳修斯·基歇尔(Athanasius Kircher,1602—1680),他是欧洲17世纪著名的学者、耶稣会士。1602年5月2日,基歇尔出生于德国的富尔达(Fulda),1618年16岁时加入了耶稣会,以后在德国维尔茨堡(Würzburg)任数学教授和哲学教授。在德国30年的战争中,他迁居罗马,在罗马公学教授数学和荷兰语。他兴趣广泛,知识渊博,仅用拉丁文出版的著作就有四十多部。有人说他是“自然科学家、物理学家、天文学家、机械学家、哲学家、建筑学家、数学家、历史学家、地理学家、东方学家、音乐家、作曲家、诗人”,“有时被称为最后的一个文艺复兴人物”。 [25]

由于他在耶稣会的罗马公学教书,因此和来华耶稣会士有着多重的关系,当时返回欧洲的来华耶稣会士几乎都和他见过面,如曾德昭(Alvaro Semedo,1585—1658)、卜弥格、卫匡国、白乃心等。基歇尔是一个兴趣极为广泛的人,他是欧洲埃及学的奠基人之一,他对埃及古代的象形文字很感兴趣,也是最早展开对埃及古文字研究的欧洲学者。这样他对中国的象形文字自然也很感兴趣。他成为17世纪在欧洲出版物中呈现汉字最多的学者,对汉字西传起到了重要的作用。

波兰来华耶稣会士卜弥格被南明永历皇帝任命为中国使臣,前往罗马汇报中国情况,以求得到罗马对南明王朝的支持。现在看来这近乎是荒唐的想法,但当时无论是南明王朝还是卜弥格都是很认真地对待这件事的。1650年11月25日卜弥格作为南明王朝的使臣,带着两名中国助手返回欧洲。

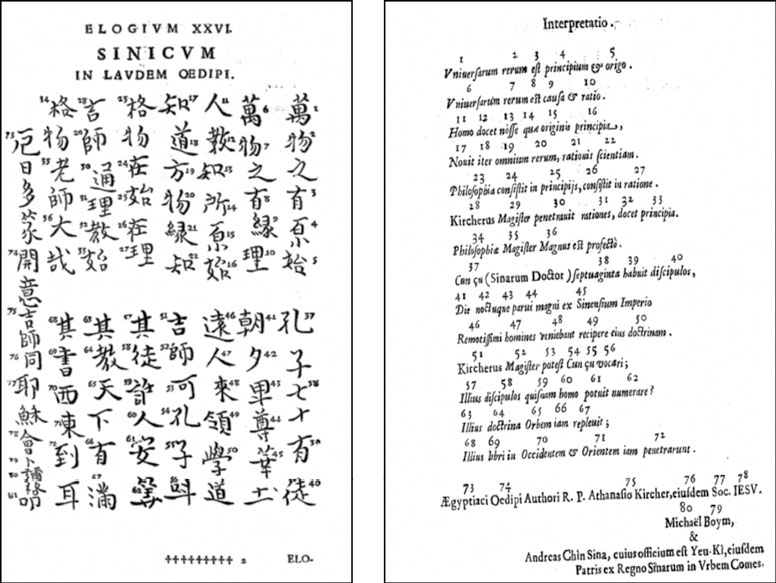

卜弥格返回罗马后何时与基歇尔见面,目前找不到文献记载,但基歇尔对卜弥格的到来极为感兴趣,特别是他带来的有关中国文字的材料,1652年,也就是两年后,基歇尔在他的《埃及的俄狄浦斯》里公布了卜弥格的一首歌颂孔子的诗歌、 [26] 两篇介绍自己使命的短文,同时也公布了卜弥格带回的一些中文字。

图5 基歇尔《埃及的俄狄浦斯》书影

图6 汉文、拉丁文对照翻译 [27]

歌颂孔子的诗内容如下:

万物之有原始,孔子七十有徒;万物之有缘理,朝夕卑尊华土。人教知所原始,远人来领学道。知道方物缘知,吉师可孔子叫。格物在始在理,其徒谁人安筹。吉师通理教始,其教天下有满。格物老师大哉,其书西东到耳。厄日多篆开意吉师同耶稣会卜弥格叩。 [28]

在这首诗同一页有卜弥格的一封信:

Ægiptii Regni monumentorum symbolicos characteres, quos tam ex antiquis, quàm modernis,nec unus homo valuit explicare,Agustissimae voluntatis obsecutus mandato, receptis beneficiis&liberalissimis impensis, Magister Kichcrus felici ausu aggressus, explicuit, explanavitque. FERDINANDO Augustissimi Imperatoris magnum nomen futura saecula infitita depraedicabunt. Aegyptiorum Regum fama in rudium impolitorumque lapidum erit Colossis; Symbolicas figuras homines mille annis quas ignorabant, Romana iam Urbs legit, & intelligit. Augustissimi Imperatoris heroica facta universi Orbis populi aeternum in codicibus conservabunt, suspicient, reverebunturque. Augusta Maiestas virtutibus coelum terris univit, referavit beneficiis salutis opera,& rebus est auxiliatus pulcherrimo incremento; conciliavit polos Mundi robore invicto, composuit quatuor maria, stitit furentium bellorum pulverem; Universo pacem restituit; Centum barbaris dedit leges& praecepta; Pietati Liberalitatem, & Clementiam coniuxit Maiestati. Perpendens ego Societatem IESU sub umbra Augustissimae Maiestatis commorari, & connumerari inter popolos qui sequuntur Caesareum currum. die noctuq; sollicitus cum reverentia incendo odores Coelorum Domino,supplicando medullitus, ut Augustissimae Maiestatis personam una cum Imperii Domo in decem millenos annos conservet longaeuam. Quia vero fruimur Augustissimae Maiestatis plurimis beneficiis, & gaudet terra pacis felicitate; ego tenuissimae formicae instar in animi grati significationem, Aegiptios inter explicatos Colossos, erigo Sinica lingua hoc florentissimum monumentum, praeconium perennis felicitatis.

E Societate IESV

没有人能够解释埃及王国古迹上的无论是古代的还是现今的象形文字,由至圣的旨意所派遣,并且由于获得了资助,基歇尔神父大胆地尝试解释和厘清这些文字。世世代代都将称颂至高无上的皇帝费迪南多尊名。古埃及皇帝的美名蕴藏于破损的和未经加工的石柱中。那些曾不为人理解的图形符号,在古罗马时代已经能够认读和理解。世界各地的人们要将那些至高无上的皇帝们的英雄事迹永远地保存在文献中,瞻仰它们,崇拜它们。崇高的陛下以美德将天和地结合了起来,进行施恩和拯救,帮助不断增加的美好事物;他以不可战胜的力量调和了世界的各极,沟通了四海,止息了愤怒的战争的硝烟;将和平还给了世界;为众多蛮族带来了法规和戒律;将仁爱与崇高结合,让怜悯与宽宏结合。我作为一名耶稣会士,想要留在那些跟随着凯撒战车的人们中间,日夜不息;(我)以不平静的、尊敬的心情为天主燃香,诚心地祈求他保佑至高无上的陛下与帝国万寿无疆。因为我们从陛下那里得到了很多好处,疆土享受着和平的幸福;如同小蚂蚁般的我为了表达我的感激,在这些已经整理好的埃及石柱中间竖起这座光辉的汉语石碑,它传达着永恒幸福的信息。

自耶稣会 卜弥格 [30]

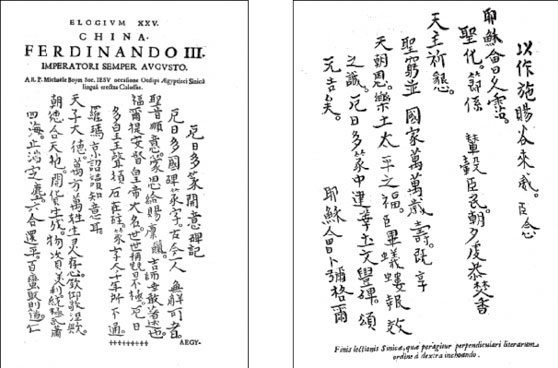

因为基歇尔的这本书是献给费迪南多三世皇帝的,卜弥格也附和了他,用中文来表示对费迪南多三世皇帝的敬仰。

厄日多篆开意碑记

厄日多国碑篆字。古今一人无解可者。

圣旨顺意。蒙恩给赐廪饩。吉师幸敢著述也。

福尔提安督皇帝大名。世世称赞不极。厄日

多皇王声顿石在砫。篆字人千年所不通。

罗玛京诏读知意耳。

天子大德。万方万姓生灵存心。钦仰敬沥欤。

朝德合天地。开货生成。物资美利,统极武肃

四海。止沸定尘。六合还平。百蛮取则道。仁

以作施赐谷来威。臣念

耶稣会久沾。

圣化。节系辇毂臣民。朝夕虔恭焚香

天主祈恳。

圣穷 [31] 并国家万万岁寿。既享

天朝恩。乐土太平之福。臣毕蚁蝼报效

之诚。厄日多篆中建莘玉文丰碑。颂元吉矣。

耶稣会卜弥格尔

图7 卜弥格用中文表示对费迪南多三世皇帝的敬仰

这两份文献,歌颂孔子的诗歌100字,歌颂费迪南多三世皇帝的短文212字,一共312字。这是欧洲出版史上首次公布如此多的汉字。因此,基歇尔的《埃及的俄狄浦斯》一书在汉字西传历史上是一个重要的转折点。

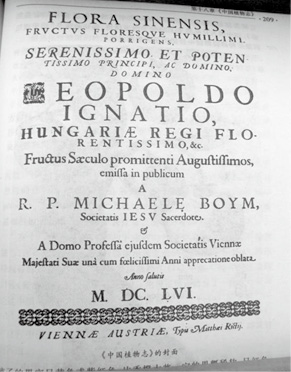

卜弥格在欧洲公开出版的唯一一本书是《中国植物志》。这是卜弥格的重要汉学著作。“这是欧洲发表的第一部关于远东和东南亚大自然的著作。……是欧洲将近一百年来人们所知道的关于中国动植物仅有的一份资料。” [32] 有学者甚至认为卜弥格使用“植物志”这一概念比瑞典植物学家林奈(Linné)还要早。

图8 卜弥格《中国植物志》封面

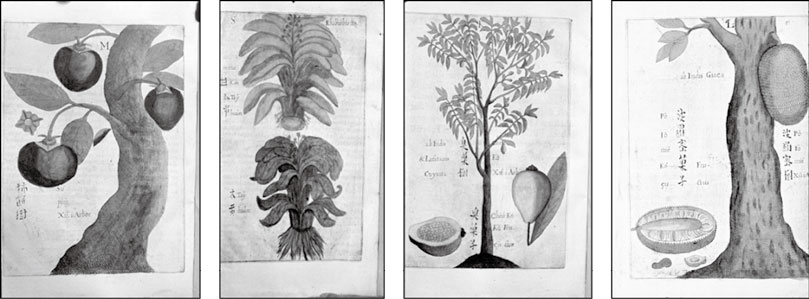

本文所研究的汉字西传,以往的《中国植物志》研究者都忽视了这一点,即这本书在汉字西传历史上的作用。我们首先看一下这本书的图和字。

图9 卜弥格《中国植物志》图片

从这四幅图我们可以看到卜弥格的《中国植物志》在汉字西传上的学术意义:(1)这是在欧洲出版的第一本图文并茂的汉字书,从汉语学习的角度就是一本看图识字的教材;(2)这是在欧洲正式出版的第一本汉字拼音辞典,每幅图都有汉字,每个汉字都有拼音,将全书的汉字和拼音汇集起来,就是一部简要的汉字拼音辞典。 [33] 因此,《中国植物志》在汉字西传史上具有重要的学术价值,在双语辞典史上同样具有重要的学术价值,只是至今学术界从未从语言学和汉字西传的角度对其加以专题研究。

卜弥格是一个多产作家,他有些作品虽然完成了,但一直没有出版,例如《中国地图册》。这个地图册在西方汉学历史上具有重要价值,它是继罗明坚所绘地图后传教士绘制的第二幅中国分省地图。因本文重点在研究汉字西传,这里仅仅介绍地图中的汉字。每幅地图都有用中文标注的地名、物产和绘图。

但这个地图册并未公开出版,深藏在梵蒂冈图书馆中,学术界至今尚未对该地图展开深入研究,更未有人从汉字西传角度展开研究。 [34]

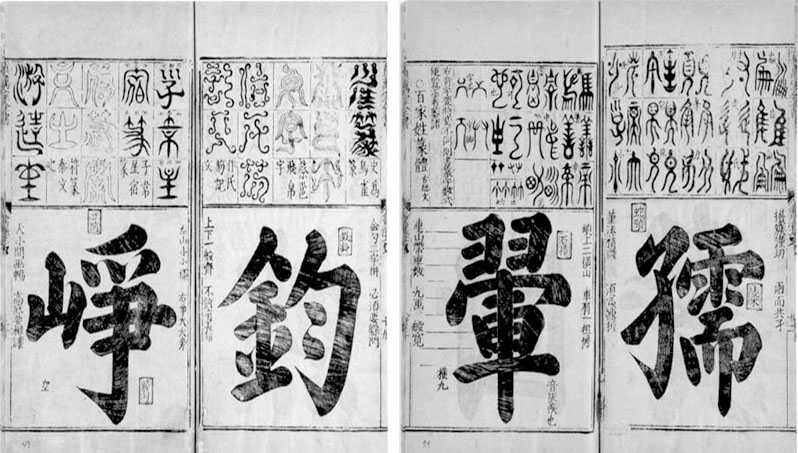

继卜弥格的《中国植物志》之后,在欧洲正式出版物上呈现汉字的就是卫匡国1659年出版的《中国上古史》(Mattino Martinio, Sinicae historiae decas prima res a gentis origine ad Christum natum in extrema Asia, sive Magno Sinarum Imperio gestas complexa. Amstelaedami:Apud Joannem Blaev, 1659)。

图10 卫匡国《中国上古史》中的汉字

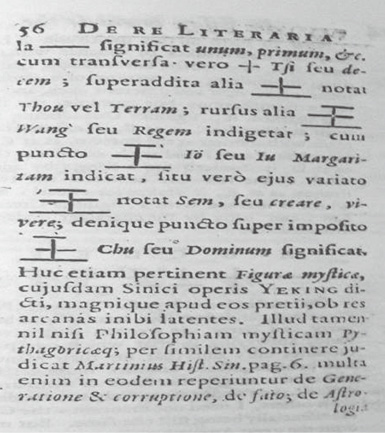

1660年在安特卫普出版了德国历史学家斯皮哲理(Theophili Spitzelii)的《中国文献注释》( De re Literaria Sinensium Commentaries, in qua Scripturæ Partier ac Philosophiæ Sinicæ Specimina Exhibentur, et euro Aliarum Gentium, Præsertim Ægyptiorum , Gr æ corum, et Indorum Reliquorum Literis qtque Placitis Conferuntur , Lugd. Batavorum: Ex Officina Petri Hackii, 1660),书中出现了五个汉字。

图11 斯皮哲理《中国文献注释》中的汉字

在17世纪汉字西传中影响最大,并对西方汉学发展产生重大影响的是基歇尔的《中国图说》( China monumentis qua sacris profanes, nec non variis naturae & artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata ),全书名可以翻译为“中国:通过其神圣的、异教的碑刻、自然事物、技艺及其他方面来说明”。该书1667年出版了第一版,1670年出版了第二版,以后以多种语言再版。由于基歇尔在书中汇集了他所见到的多名来华耶稣会士返回罗马后送给他的各类材料,并且在书中刊出了多幅关于中国的绘画,因此,这本书在西方极受欢迎,成为欧洲人认识中国知识链条上重要的一环。孟德卫说这本书是“17世纪60年代后期和70年代,在欧洲人形成‘中国’这个概念过程中最有影响力的著作之一” [35] 。关于这本书笔者曾作过初步的介绍。 [36]

图12 基歇尔《中国图说》封面

这里仅从基歇尔在《中国图说》中对中国语言文字的翻译和介绍作一初步探索,在这方面,基歇尔有如下重要的贡献:

第一,他首次在《中国图说》中公布了《大秦景教流行中国碑》的中文全文,并对汉字与罗马字母读音进行对照,从而大大推动了欧洲的汉语学习与研究。

在卜弥格到达罗马之前,虽然卫匡国已经将碑文的拓本带到了罗马,但在出版物中从未公布过碑文的中文全文。正是在卜弥格到罗马后,他将手写的大秦景教碑的碑文给了基歇尔,基歇尔在《中国图说》中全文发表。 [37] 这是当时在欧洲第一次发表这样长的中文文献,所以,法国汉学家雷慕沙(Jean Pierre Abel Rémusat)说,基歇尔所公布的碑文全文“迄今为止,是为欧洲刊行的最长汉文文字,非深通汉文者不足以辩之” [38] 。这些中文文字对当时欧洲对中文的了解和认识产生了长期的影响。

对大秦景教碑碑文的注音和释义是《中国图说》中另一个让当时欧洲人关注的方面,这个工作完全是卜弥格和他的助手陈安德做的。基歇尔在书中也说得很清楚:

最后到来的是卜弥格神父,他把这个纪念碑最准确的说明带给我,他纠正了我中文手稿中的所有的错误。在我面前,他对碑文又进行了新的、详细而且精确的直译,这得益于他的同伴中国人陈安德(Andre Don Sin) [39] 的帮助,陈安德精通他本国的语言。他也在下面的“读者前言”中对整个事情留下一个报道,这个报道恰当地叙述了事件经过和发生的值得注意的每个细节。获得了卜弥格的允许,我认为在这里应把它包括进去,作为永久性的、内容丰富的证明。 [40]

卜弥格的做法是将碑文的中文全文从左到右一共分为29行,每一行从上到下按字的顺序标出序号,每行中有45—60个汉字。碑文共有1 561个汉字。这样碑文中的汉字就全部都有了具体的位置(行数)和具体的编号(在每行中从上至下的编号)。在完成这些分行和编号以后,卜弥格用三种方法对景教碑文进行了研究。这个问题涉及语音和辞典问题,与本文主题关系不大,不展开,笔者将另撰文研究。

第二,《中国图说》对中国文字的介绍。 [41]

基歇尔的中国语言观仍是17世纪的基督教语言观,在这方面他未有任何创造,他在谈到中国的文字时说:

我曾说过,在洪水泛滥约三百年后,当时诺亚的后代统治着陆地,把他们的帝国扩展到整个版图。中国文字的第一个发明者是皇帝伏羲,我毫不怀疑伏羲是从诺亚的后代那里学到的。在我的《俄狄浦斯》(Oedipus)第一卷中,我讲到殷商人(Cham)是怎样从埃及到波斯,以及后来怎样在巴克特利亚(Bactria)开发殖民地的。我们知道他和佐罗阿斯(Zoroaster),巴克特利亚人的国王经历相同。巴克特利亚是波斯人最远的王国,同莫卧儿或印度帝国接壤,它的位置使得它有机会进行殖民,而中国是世界上最后一个被殖民者占领的地方。与此同时,汉字的基础由殷商人(Cham)的祖先和 Mercury Trismegistos(Nasraimus之子)奠定了。虽然他们学得不完全,但他们把它们带到了中国。古老的中国文字是最有力的证明,因为它们完全模仿象形文字。第一,中国人根据世界上的事物造字。史书是这样说的,字的形体也充分证明这一看法,同埃及人一样,他们由兽类、鸟类、爬行类、鱼类、草类、树木、绳、线、方位等图画构成文字,而后演变成更简洁的文字系统,并一直用到现在。汉字的数量到如今是如此之多,以至每个有学问的人至少要认识八万个字。事实上,一个人知道的字越多,他就被认为更有学问。其实认识一万个字就足以应付日常谈话了。而且,汉字不像其他国家的语言那样按字母排列,它们也不是用字母和音节来拼写的。一个字代表一个音节或发音,每一个字都有它自己的音和意义。因而,人们想表达多少概念,就有多少字。如有人想把《卡莱皮纽姆》( Calepinum )译成他们的语言,书中有多少字,翻译时就要使用同样多的中国字。中国字没有词性变化和动词变化,这些都隐含在它们的字中了。因此,如果一个人想具有中等知识的话,他必须要有很强的记忆力。中国博学的人的确花费了很多时间,勤学苦学而成的,因而他们被选拔到帝国政府机关的最高层中。

这里他的语言观是很清楚的。

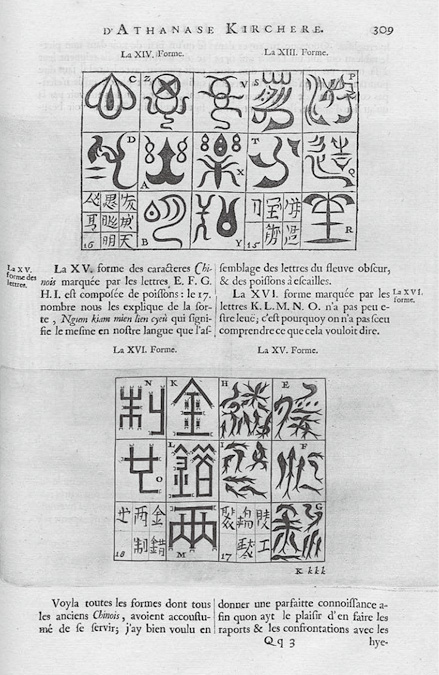

“第一个在欧洲介绍中国书写文字的就是基歇尔。” [42] 在《中国图说》中他介绍了中国的16种古代文字,分别是:伏羲氏龙书(Fòhi xi lùm xù)、穗书神农作(Chum xu xim NûmÇo)、凤书少昊作(Fum Xùxan hoamÇo)、蝌蚪颛顼作(Li teùchuen kimÇo)、庆云黄帝篆(Kim yun hoam ty chuen)、仓颉鸟迹字(Choam ham miào cye chi)、尧因龟出作(Yao yn queyÇo)、史为鸟雀篆(Su guey nia cyòchuen)、蔡邕飞帛字(Cha yèfi mienÇo)、作氏笏记文(Ço xi’ho ki ven)、子韦星宿篆(Çu guey sym so chuen)、符篆秦文之(Fu chuen tay venchi)、游造至剪刀(YeuÇau chi eyen tao)、安乐知思幽明心为(Ngan lochi su yeu min sym quei)、暖江锦鳞聚(Ngum kiam mien lien cyeù)、金错两制也。 [43]

图13 《中国图说》中的中国古代文字摘录

基歇尔对中国文字的介绍,在今天看起来十分浅薄,但在当时的欧洲确是前所未有的关于中国文字和语言的知识。实际上正是基歇尔在《中国图说》中所介绍的这些关于中国语言和文字的知识,特别是他和卜弥格所介绍的大秦景教碑碑文的中文,对以后的欧洲本土汉学的产生有着根本性的影响,18世纪无论是在门采尔那里,在巴耶尔那里,抑或在以后的法国汉学家雷慕沙那里,《中国图说》中所介绍的中国语言和文字的材料都成为他们走向汉学研究之路的基础。 [44]

明代的《万宝全书》是《中国图说》文字图的来源:

图14 《万宝全书》摘录

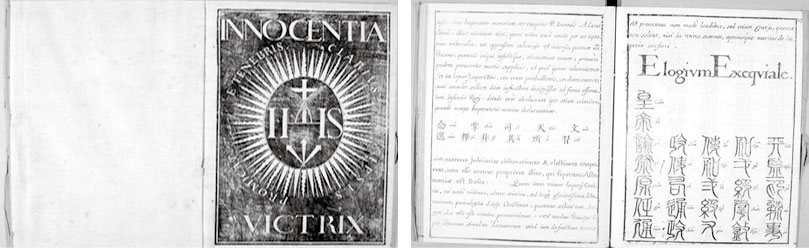

何大化(Antoine de Gouvep,1592—1677)的《无罪获胜》( Innocentia Victrix Siue Sententia Comitiorum Imperii Sinici Pro Innocentia Christianae Religionis )是一份耶稣会士在清初“历狱”的斗争中获得胜利后所作的一份文件。清初“历狱”是中西文化交流史的大事件,这方面研究很多, [45] 这里主要从汉字西传的角度展开研究。 [46] 这份文献有12种:康熙八年五月初五日利类思、安文思、南怀仁奏控杨光先并请昭雪汤若望呈文;礼部等衙门为详查利类思等呈控各由题本;康熙八年七月二十六日上谕议政王贝勒大臣九卿科道会同再详议具奏;议政王大臣等复议月日昭雪汤若望、许缵曾、李祖白等,并请将杨光先处斩、妻子流徙宁古塔题本;上谕免杨光先死,并免其妻子流徙,天主教除南怀仁等照常奉行外,仍禁立堂;康熙帝赐祭汤若望文;康熙九年十一月二十日利类思、安文思、南怀仁等奏请赦免栗安当等二十余人题本;康熙九年十一月二十八日上谕礼部将利类思等所奏之本确议具奏;礼部会议恐栗安当等各处归本堂日久复立堂传教,因拟将利类思等具题之处毋庸再议题本;礼部议羁留广东之栗安当等二十余人内有十余人通晓历法,可俱取来京城与南怀仁等一同居住题本;康熙九年十二月二十一日上谕,准羁留广东之栗安当等二十余人内通晓历法者来京与南怀仁等同居,其不晓历法者各归本堂,但仍禁止直隶各省一应人等入教;康熙十年正月十八日兵部行咨各省总督抚院查明栗安当等二十五人内有通晓历法者几名即行起送来京,其不治历法者即令各归本堂文。这12种文献共有2 696个汉字,666个不同的汉字,447个不同的汉语语音。 [47] 罗常培和陈辉主要从语音学的角度对这份文献的学术价值进行探讨,我们主要从汉字西传的角度对这份文献的学术价值进行分析。

首先,这份文献是继《中国图说》后在欧洲出版的汉字最多的出版物,《中国图说》公布了大秦景教流行中国碑的1 561个汉字,这里公布了2 696个汉字,从汉字西传历史来看,这是17世纪欧洲出版物中汉字最多的一份文献。

其次,《无罪获胜》的汉字字体也很有特色,12种文献中字体并不完全一致,其中用楷书书写的有8篇,用草书书写的有2篇,用篆书书写的有1篇,用行书书写的有1篇,这样中文书写的四种主要字体都有了。而且在内容和文体的选配上传教士们也很用心,凡是公文等用楷体,如“诉状”“题请”“奏疏”;而礼部大臣的议事记录用草体;康熙御祭汤若望的墓志则用篆书。这样通过字体的不同,告诉了西方读者中文书写的基本字体是“隶、篆、真、草”四种。

相对于基歇尔在《中国图说》中公布的16种中文文体,《无罪获胜》则显得更为真实,基歇尔的有猎奇的感觉,而《无罪获胜》则是用于国内传教士的汉语学习,这样在汉字字体的表现上更为平实。 [48]

图15 《无罪获胜》书影及内容摘录

根据上面的研究,我们从历史的角度梳理了17世纪汉字在欧洲传播的历史、17世纪汉字在欧洲呈现的每一个环节。这样我们知道欧洲人对汉字的认识经历了从最初的描述性认识到实际的呈现性认识。在这个过程中卜弥格和基歇尔的《中国图说》、何大化的《无罪获胜》使17世纪汉字在欧洲的传播达到了高潮,从而为18世纪欧洲早期汉学的发展打下了基础。对17世纪的欧洲人来说,汉字在他们面前的呈现不仅是一个文字的符号,也是一种文化的符号,由于汉字的传入,欧洲在讨论汉字的过程中其文字观念和语言观念都发生了较大的变化。这点笔者将另撰文详加阐述。

[1] 在大航海以前,元朝时期来到中国的马可·波罗和方济各会的传教士对中国文字也有过简略的报道。意大利人柏朗·嘉宾到达蒙古大汗的都城哈喇和林,居住4个月后启程返欧,著《蒙古史录》介绍契丹(Kathay),第9章有一句谓契丹国有一部(指南宋)“自有文字”;1253年,法国国王圣路易派教士卢白鲁克出使蒙古,其中《纪行书》中也有一章提及中国文字及书写方法:“其人写字用毛刷(即毛笔),犹之吾国画工所用之刷也。每一字合数字而成全字。”《马可波罗行纪》第2卷第28章一笔带过:“蛮子省(Manji,指中国南部)流行一种普遍通用的语言,一种统一的书法。但是在不同地区,仍然有自己不同的方言。”参阅张星烺《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1977年,第186—189页;伯希和《蒙古与教廷》,冯承钧译,北京:中华书局,2008年;马可波罗《马可波罗行纪》,冯承钧译,上海:上海书店出版社,2001年。

[2] 戚印平《远东耶稣会史研究》,北京:中华书局,2007年,第8页。

[3] 《沙勿略全书简》,第353—354页,转引自戚印平《远东耶稣会史研究》,第170页。关于沙勿略和弥次郎的研究参见唐纳德·F.拉赫《欧洲形成中的亚洲》(第一卷),《发现的世纪》(第二册),周云龙等译,北京:人民出版社,2013年,第200—204页。

[4] 《沙勿略全书简》,第555页,转引自戚印平《远东耶稣会史研究》,第124—125页。

[5] 《沙勿略全书简》,第555页,转引自戚印平《远东耶稣会史研究》,第173页。

[6] 唐纳德·F.拉赫《欧洲形成中的亚洲》(第一卷),《发现的世纪》(第二册),第219页。

[7] 关于天主教在日本的研究,参阅:John W. Witek, S.J., Japan & China in Comparison 1543 - 1644. Rejections on a Sign i ficant Theme ; Ignatia Kataoka Rumiko, The Adaptation of the Christian Liturgy and Sacraments to Japanese Culture during the Christian Era in Japan, M. Antoni J. Üçerler,S.J.,(edited) Christianity and cultures : Japan & China in Comparison, 1543 - 1644, Institutum historicum Societatis Iesu, 2009。

[8] 葡萄牙汉学家洛瑞罗在编辑这篇文献时认为:“《中国报道》这篇无名氏作品写于1548年,尽管并没有太大的根据,但人们一般认为它的作者是圣方济各·沙勿略神父(Francisco Xavier,1506—1552)。……如果您细心阅读这篇记叙文章便不难发现,作者的整个写作过程都是相当精心的。首先,沙勿略亲手交给他的一位与其有着密切关系的商人绅士的那份原始调查表,可能就是他本人亲自起草的。紧接着,这位商人绅士便一方面利用他本人在远东的生活经历,另一方面又依靠一位中国情报员(肯定也是他的一位贸易伙伴)的帮助,竭力地去为沙勿略教士提出的各种问题寻求答案。他努力的结果,即我们今天所看到的这篇《中国报道》,很可能就是他交给方济各·沙勿略神父的。……著名历史学家热奥格·舒哈梅尔(Georg Schurhammer)认为这篇作品是阿丰索·更蒂尔(Afonso Gentil)撰写的;这是一位有着丰富的东方经历的葡萄牙绅士,他起初在马六甲(Malaca)和马鲁古(Molucas)群岛担任过官职,然后在1529—1533年间足迹遍布中国的南海,从事商业贸易活动。”参见澳门文化司署编《十六和十七世纪伊比利亚文学视野里的中国景观》,郑州:大象出版社,2003年,第28—29页。

[9] 澳门文化司署编《十六和十七世纪伊比利亚文学视野里的中国景观》,第30页。

[10] 澳门文化司署编《十六和十七世纪伊比利亚文学视野里的中国景观》,第34页。

[11] Boxer, South China in the Sixteenth Century. Bangkok: Orchid Press, 2004;克路士《中国志》,载博克舍编《十六世纪中国南部行纪》,何高济译,北京:中华书局,2019年,第153页。

[12] Boxer, South China in the Sixteenth Century. Bangkok: Orchid Press, 2004;克路士《中国志》,载博克舍编《十六世纪中国南部行纪》,何高济译,北京:中华书局,2019年,第101页。

[13] 参阅Boxer, South China in the Sixteenth Century 。 拉达《记大明的中国事情》,载博克舍编《十六世纪中国南部行纪》,第240—241页。

[14] 葡萄牙人费尔南·洛佩斯·德·卡斯塔内达1553年在其《葡萄牙人发现和征服印度史》中说:“中国人有独特的语言,而发音像德语。无论是男还是女都那么纯洁和神态自若。他们中间有谙熟各种学科的文人,都在出版许多好书的公立学校念过书。这些中国人无论在文科方面还是在机械方面都具有独到的聪明才智,在那里不乏制造各种手工杰作的能工巧匠。”澳门文化司署编《十六和十七世纪伊比利亚文学视野里的中国景观》,第45页。

[15] 唐纳德·F.拉赫《欧洲形成中的亚洲》(第一卷),《发现的世纪》(第二册),第280页。

[16] 同a,第220页。这两组字也出现在16世纪其他文集中。进一步的资料见:O. Nachod, Die ersten Kenntnisse chincsischer Schriftzeichen im Abendlande , Asia Major. I(1923), 235-73。

[17] Ernest Mason Satow, The Jesuit Mission Press in Japan 1591 - 1610 ,Privately Preinted 1888.

[18] 唐纳德·F.拉赫《欧洲形成中的亚洲》(第一卷),《发现的世纪》(第二册),第306页。

[19] 澳门文化司署编《十六和十七世纪伊比利亚文学视野里的中国景观》,郑州:大象出版社,2003年,第111页。

[20] 董海樱《16世纪至19世纪初西人汉语研究》,北京:商务印书馆,第113页;金国平、吴志良《西方汉字印刷之始:简论西班牙早期汉学的非学术性质》,《世界汉学》2005年第3期。

[21] 澳门文化司署编《十六和十七世纪伊比利亚文学视野里的中国景观》,第111页,注释1。

[22] 金国平、吴志良《西方汉字印刷之始:简论西班牙早期汉学的非学术性质》。

[23] 利玛窦、金尼阁《利玛窦中国札记》,何高济等译,北京:中华书局,1983年,1978年法文版序言。

[24] 同b。

[25] G.j.Rasen Dranz, Ars dem leben des Jesuite Athanasius leich er 1602-1680 , 1850, Vol 1, p.8.

[26] 笔者查阅了《埃及的俄狄浦斯》一书,只发现了一首卜弥格歌颂孔子的诗歌,但卡伊丹斯基认为收了两首,其中一首的旁边“还有拉丁文翻译”。参见爱德华·卡伊丹斯基《中国的使臣:卜弥格》,张振辉译,郑州:大象出版社,2001年,第122页。

[27] 这或许是欧洲首个拉汉对照词典,这点在今后的欧洲早期汉语词典研究中专门展开。

[28] 关于卜弥格的诗,卡伊丹斯基认为,第一首颂诗是用中文写的,它的题目翻译成拉丁文是:Elogium XXV. China. Ferdinando MI Imperatori Semper Augus-to, An. P. Michaele Bovin Soc. lesu occesione Oedipi Aegyptiaci Sinica lingua, erectus Colossus,意思是:第二十五首中国颂诗,献给永远尊敬的费迪南多三世皇帝。耶稣会卜弥格借《埃及的俄狄浦斯》的机会,竖起的一座语言纪念碑。他在这首诗的结尾还说,中国字从上到下竖着写,从右往左读。第二首颂诗比第一首长些。除了中文原文外,卜弥格也把它翻译成了拉丁文,题目是:Elogium XXVI. Sinicum In laudem Oedipi。意思是:第二十六首中国颂诗,赞美俄狄浦斯。卜弥格早在他从罗马赴中国之前就认识基歇尔,他这两首赞颂中国的诗显然是在基歇尔1652年发表《埃及的俄狄浦斯》之前从中国寄给基歇尔的,而不是这一年12月来到威尼斯之后才交给他的。《埃及的俄狄浦斯》中刊载的颂诗很多。除了卜弥格的两首外,其他都是别人写的。

[29] Ægiptiacus Oedipus 是基歇尔最著名的古埃及文字研究著作之一。

[30] 此处由北京外国语大学欧语学院拉丁语专业教师李慧女士帮助翻译,在此表示感谢。

[31] “穷”在这里不通,应是错字,应为“躬”。

[32] 爱德华·卡伊丹斯基《中国的使臣:卜弥格》,第203页。

[33] 笔者将对全书的汉字数量进行统计,并根据每页提供的资料将全书的汉字和拼音汇总,那时,这本书的汉字拼音辞典的功能可以更明显地体现出来。

[34] 因本文篇幅所限,无法逐一展示地图,日后,笔者将统计出卜弥格《中国地图册》的全部汉字。

[35] 孟德卫《奇异的国度:耶稣会适应政策及汉学的起源》,陈怡译,郑州:大象出版社,2010年,第131页。

[36] 张西平《欧洲早期汉学史:中西文化交流与西方汉学的兴起》,北京:中华书局,2010年,第十六章。

[37] 笔者认为这份《大秦景教流行中国碑》的抄写本是卜弥格带到罗马的中国助手陈安德所作。

[38] 《西域南海史地考证译丛》(第三卷),冯承钧译,北京:商务印书馆,1999年,第159页。

[39] 费赖之说,卜弥格前往罗马时“天寿遣其左右二人随行,一人名罗若瑟,一名陈安德”。冯承钧先生认为:“罗若瑟原作JOSEPHKO,陈安德原作ANDRESIN,KIN,兹从伯希和考证之名改正,而假定其汉名为罗为沈。”参阅费赖之《在华耶稣会士列传及书目》(上册),北京:中华书局,1995年,第275页。此处有误,伯希和认为:“此信札题卜弥格名,并题华人陈安德与另一华人玛窦(Mathieu)之名。安德吾人识其为弥格之伴侣,玛窦有人误识其为弥格之另一同伴罗若瑟。惟若瑟因病未果成行,此玛窦应另属一人。”伯希和认为,在这封信署名时只有卜弥格一个人名,陈安德和玛窦是基歇尔在出版时加上去的人名,他认为1653年时陈安德不在罗马。因此,这个碑文不是陈安德所写,而是玛窦(Mathieu)所写,此人不是别人,正是白乃心返回欧洲时所带的中国人。参阅伯希和《卜弥格补正》,载《西域南海史地考证译丛》(第三卷),第203页。笔者认为,伯希和这个结论值得商榷,因为在卜弥格这封信中已经明确指出,碑文的中文是他的助手陈安德所写。

[40] Paula Findlen (edited), Athanasius Kircher the last Man who knew Every , Routledge, 2004, p.6.

[41] 参阅张西平等《西方人早期汉语学习史调查》,北京:中国大百科全书出版社,2003年。

[42] 孟德卫《中西文化交流史:1500—1800》英文版,1983年,第5页。在欧洲出版物中出现汉字有一个很漫长的历史,欧洲人对汉字的认识和理解也有一个很漫长的历史,欧洲人对汉字的认识已经并不仅仅是一个文字学或语言学的问题,这里包含着文化间相遇后的文化理解和自身文化的变迁与外部文化的关系问题。这方面中外学者也都有一些研究,参阅孟德卫《奇异的国度:耶稣会适应政策及汉学的起源》第六章;姚小平《西方语言学史》,北京:外语教学与研究出版社,2011年,第五章、第六章;卫匡国《中国文法》,上海:华东师范大学出版社,2012年;董海樱《16世纪至19世纪初西人汉语研究》,第三章;计翔翔《十七世纪中期汉学著作研究:以曾德昭〈大中国志〉和安文思的〈中国新志〉为中心》,上海:上海古籍出版社,2002年。

[43] 这些文字主要来自中国的《万宝全书》。

[44] 阿塔纳修斯·基歇尔《中国图说》,张西平、杨慧玲等译,郑州:大象出版社,2009年;参阅Paula Findlen(edited), Athanasius Kircher the last Man who knew Every ,张西平《欧洲早期汉学史:中西文化交流与西方汉学的兴起》;董海樱《16世纪至19世纪初西人汉语研究》;John Webb, A n Historical Essay, Endeavouring a Probability that the Language of the Empire of China is the Primitive Imguage Spoken Through the Whole World Before the Confusion of Babel . London, 1669。

[45] 李天纲《中国礼仪之争:历史·文献和意义》,上海:上海古籍出版社,1998年;吴伯娅《康雍乾三帝与西学东渐》,北京:宗教文化出版社,2003年。

[46] 国内学术界首次研究此文献的是罗常培先生,其《耶稣会士在音韵学上的贡献》就是专门研究此文献的音韵问题的,罗先生这篇文章原准备发表在北京大学《国学季刊》上,后他发现了问题就将稿件撤出,只油印供内部用,注明“请勿外传”,因此,这份文献极为难寻。此文献藏在欧洲多个图书馆,罗常培先生所用的是藏在大英博物馆(The British Museum, 20 MY, 98)由向达先生复制回来的。1999年葡萄牙里斯本重新出版了这份文献,在复印原文献的同时,对文中的拉丁文进行了重新转写整理。

[47] 参阅罗常培《耶稣会士在音韵学上的贡献》;陈辉《〈无罪获胜〉语言学探微》,《浙江大学学报》(人文社会科学版),2009年第1期。

[48] 陈辉《〈无罪获胜〉语言学探微》。