在西方近代史学的冲击和影响下,持续二千多年的中国传统史学,在二十世纪初开始走上“新史学”的历程。中国“新史学”,无论就其形式、内容,还是就史学活动的体制与机制来看,都与传统迥不相侔。这固然与近代中国社会、经济、政治和思想文化的整体变革息息相关,但以西方史学为代表的域外史学的传播及其影响,无疑是形塑百年间中国史学重要的外缘因素。在繁富多样的舶来品中,与兰克(Leopold von Ranke,1795—1886)有关的史学遗产深度介入中国近代史学的形成过程。其实,兰克所追求的史学,与近代中国史家所悬之的不尽一致。我们只有充分研究兰克史学的“本相”及其在各国的“变相”接受,才能说明中国近代史学对兰克遗产“受”与“拒”的不同内容,由此更好理解中国近代史学的特质。

随着“全球化”趋势的不断加强,国际史学产生所谓“全球转向”(global turn),学术界越来越关注各国各地区间各事物(物种、器物、制度、思想等等)的全球流动,而中国则是“全球转向”中不可或缺的场域。就史学来说,十九世纪后半期以来,中外史学接触日益频繁,用全球眼光处理西方史学与中国近代史学的交叉地带,是中外史学史研究的学术增长点。西方学者研究西方史学史,与中国学者研究本国史学史一样,需要“他者”参照的眼光,如此对本国史学或能形成一些别样的认识。我们研究兰克史学及其所衍生的方法论学家如伯伦汉(E. Bernheim,1850—1942)、瑟诺博司(Ch. Seignobos,1854—1942)、坪井九马三(1858—1936),一方面是为了认识自我,另一方面或可反哺德国、法国、日本等国史学史研究。

中国近代史学虽号称宗祖兰克,但没有任何一种兰克著作被译成中文,中国史家的兰克论述多辗转抄袭,人云亦云,长期处于低水平的鹦鹉学舌阶段,此种现象耐人寻思。如与兰克方法学有关的伯伦汉《史学方法论》( Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie )、朗格诺瓦(Ch. V. Langlois,1863—1929)和瑟诺博司合著《史学原论》( Introduction to the Study of History )、坪井九马三的《史学研究法》,前二者虽有中译本,但译文粗糙,多有删改;而坪井之书仅见一个未正式出版的节译本,据说有汉译本,但了无踪迹。国外史学经典在中国往往无人问津,如兰克《教皇史》,久享盛誉,中国无人翻译,而二三流通俗读物却大行其道,如《泰西新史揽要》(R. Mackenzie, History of the Nineteenth Century ,1889)、《世界史纲》(H. G. Wells, The Outline of History ,1920)等。中国史家不仅对兰克本人的著作敬而远之,那些研究兰克的重要论著也很少被译成中文。近代中国史家由于对兰克的浅尝、误读,以为兰克代表西方科学史学,而科学史学最主要的表征就是处理史料,以致二十世纪上半期中国主流史学界普遍趋向以史料为本位的考证一途。当然,其间因抗战的刺激,考史之风略有式微,著史呼声渐高,但史学风气总体上没有根本改变。

近二十年前,我曾以西史东渐作为博士论文主题,完成《西方史学在中国的传播(1882—1949)》(华东师范大学出版社,2007年),此后持续关注该题。2005年我留校任教之后长期思考如何提升这一领域的研究水平。应该说,现在的学术研究条件比二十年前有质的飞跃。以前大部分文献是纸质的,通常需要在图书馆里查阅,几乎没有什么全文检索之类的利器,许多外文著作在国内也不易见到。关于西史东渐的先行研究较少,或与史料不易聚拢有关。当年见到俞旦初先生在1980年代发表的论文,披露了大量各种类型的新史料,引征繁富,叹为观止。我做博士论文发愿要追随前辈的足迹,以之为模范,在故纸堆里全力爬梳文献。最终写成的论文虽有这样那样的不足,但我自信为学界贡献了不少有价值的史料,论文正式出版之后引证率甚高,主要也在于新史料所提供的新史实。这种笨拙的文献功夫在当下网络数据库时代很容易被超越,以往需要花很长时间阅读、摘录、分类、排列才能汇聚某一专题的史料,现在只需花有限的时间就可以办到,而且关键性史料的遗漏概率大为降低。

得益于晚近各种图书资料获取的便捷,博士论文所处理的七个专题,在书出版之后,仍陆续检索到数量可观的相关文献,有些还是较为核心的史料。我原计划为旧著出一个修订版,但涉及面广,手头还有其他研究课题,没有精力集中处理,全面改写只能留待来日。于是我想先聚焦某一专题,根据论题的重要性、史料掌握的程度、推进的空间,拟定以旧著第七章“兰克史学与中国现代史学”作为实验,重新来写,尝试将它发展成一本专著的规模。有关这一专题先行论述异常丰富,专题论文虽不多,但论及者极多,老少皆爱谈,中国史和世界史学者均好说,但如果汇总这些论述,就会发现同质性特别高,举证的史实和基本的看法相差无几,你这样说,他也这样说,几十年反反复复这样说着,史料挖掘和观点阐释两方面都没什么太大进展。更为奇特的是,研究者经常以讹传讹,很少检验观点的史实基础,就此我承认旧著也犯了一些错误,不加检讨地接受前人的一些观点。更有甚者转引他人披露的新史料,不愿说明,尚可理解,毕竟只是材料,但至少应该核对一下原文,有学者竟连这步都不做,仓促中还转述错误,后来者又据此继续传播之,真是前仆后继。王国维是目前所知中国学者最早论及兰克者,他为《欧罗巴通史》作序中很简单地提及这位史家,该书汉译本正文有一句评论兰克的文字“以炯炯史眼,与深刻研究,利用书籍,达观世界历史之趋势”,有研究者转述时大概没细看,竟把这句话算在王国维名下。不幸的是,后进青年学者很快便跟着说:“王国维撰写《欧罗巴通史序》,认为兰克史学‘以炯炯史眼,与深刻研究,利用书籍,达观世界历史之趋势’。”

再如杜维运先生在《梁著〈中国历史研究法〉探原》一文中曾引用李宗侗的回忆:“中国史学方法论第一部书是梁启超的《中国历史研究法》。梁先生到欧洲去的时候,我恰好住在巴黎,他请了很多留法学生给他讲述各门的学问,恐怕史学方法论亦是其中之一,不过他另补充上很多中国的材料,但其原则仍不免受外国人影响。”这段文字写得很直白,并无理解上的困难,不知何故,有研究者居然将杜维运的论述直接转化为“在巴黎时,梁启超就曾请留法学生李宗侗为他讲《史学原论》”。这两种说法差异极大,如果李宗侗的说法经过实证研究可以推导出后者的观点,那可真是可喜的发现,问题是作者压根就是胡乱转述,完全不是李宗侗和杜维运的原意。然而,这种奇谈还挺有市场,不乏接棒者,谓“梁启超游历欧洲,李宗侗亲自为其讲授深受兰克史学影响的《史学原论》”。同样,也有一位著名学者曾绘声绘色地说梁启超在巴黎近郊别墅里请法国史家讲西洋史学,遂有后来《中国历史研究法》中的西学成分。当听者问此说根据什么文献,讲者很不耐烦,说自己又不是字典备查的,最后他想起了《欧游心影录》。如果我们翻检梁氏此书,其实他并没有提及此事,演讲者之所以即兴发挥,其源头或在李宗侗和杜维运。

我举证这些并非意在揭人之短,自己有时也不免犯错,而是要说明近代中外史学交流研究在重建基本史实方面任重道远。一方面学界流行的论述不见得可信,不少属于道听途说或想当然,有的则是转述错误,并没有史实依据,研究者应该保持警惕,淘汰旧说,将立论建立在可靠的史实基础上;另一方面低水平重复研究相当严重,有些阶段性的成果已经解决了某些问题,后来者应该在前人的基础上更进一步,如此学术研究方能接续增高,诚如张广智先生说:“学术研究不是从零开始的,总是在前人的成果尤其是有创见的地方继续起步的,于是薪尽火传,才力显学术研究的生命力。因此,学术研究中应该关注和尊重前人的研究成果,并应作必要的说明。”(《再论20世纪中外史学交流史的若干问题》,《学术研究》2006年第4期)遗憾的是,研究者似较缺乏“接着说”意识,甚至有时连“跟着说”都没有达到。如果“跟着”前沿说,未尝没有价值,毕竟起点不低,最要命的是,早已被推翻的旧说乃至乱说还当做新知来讲,那就是研究者的失责了。

史学研究贵在提供新史实、新观点,如何在既有成果(包括我自己的旧作)的基础上切实将该专题研究推进一步,为学界提供一些新知,是我最近几年着力思考的事。在“兰克史学与中国现代史学”总题之下,我设计了若干子题,首先要攻关的是德国史家伯伦汉。为什么最先选伯伦汉入手,是因为之前对他印象太深刻了。当初做博士论文的时候,想了解此人略为详细点的生平,苦寻各种书籍皆不可得,中文文献记载极简,甚至连卒年都各有各的讲法,1922年、1937年、1942年均有,居然最多相差二十年。伯伦汉《史学方法论》虽然1937年由商务印书馆出版汉译本,但有关这个译本来龙去脉和译者信息漆黑一片,而伯伦汉在德国近代史学史上处于什么位置,他的史学特质如何,中国史学界也不清楚。我很想了解这方面的知识,但苦于不通德文,无从着手,于是想找同道合作研究,特别希望通德语又熟悉德国近代史学史的学者能处理伯伦汉。从最初朦胧的想法到落实,与2014年我们开始策划出版《中国近代史学文献丛刊》有关。2015—2016年我和教研室几位青年同事编校出版有关中国近代史学史专题资料集,第一批四种出版后反响颇佳,于是有后续的动作,计划于2018年再推出一批,包括商务印书馆的两种旧译:《史学方法论》和《史学原论》。由于要为每本旧译写篇有分量的前言,又不甘心裁剪旧作以充数,于是我开始物色合作人选。

一般来说,历史研究是很个性化的,集体合作的东西往往不成功,但西史东渐题目却非常契合傅斯年所说的“集众”分工研究。经过现代分科分领域治学之后,要求单个研究者懂多种外语,兼通中外史学,这种复合型人才不易见。找谁合作一起处理伯伦汉史学呢?我要向读者郑重介绍台湾胡昌智教授,他是本书的合作者。我有幸与前辈学者胡老师结识,尔后又共同研究,实有一段特殊的机缘。在学生时代,我就拜读过胡老师的名著《历史知识与社会变迁》(台湾联经,1988年),印象深刻,还在国家图书馆复印了一本,留存至今,作者名字自然也就牢记了。除了这本书,最初我对胡老师一无所知。2013年下半年台湾辅仁大学戴晋新老师邀请我去辅大参加一次学术会议,晚餐同席坐在我边上的一位先生正是胡老师。尽管久闻大名,但一直未睹本尊,为了不失态,我多少有些矜持内心激动的情绪。席间我们交流了一些各自感兴趣的论题,会后他从台湾给我寄来了刚发表的《译介德罗伊森书评〈提升历史学成为一门科学〉》(《台大历史学报》2013年第51期)抽印本,因为他知道我对英国史家巴克尔(Henry Thomas Buckle)感兴趣,此文正是讨论德国史家德罗伊森(J. G. Droysen)批判巴克尔。细读胡老师的大作,在两个注释文字里呈现他对伯伦汉《史学方法论》很熟,了解也很深入,我确定他是最好的合作人选。胡老师是前辈学者,我作为后生小子岂敢言合作,故一直未向他说明。伯伦汉旧译整理本定于2018年底出版,所剩时间不多,2017年4月我只好试探性在邮件中向胡老师汇报整理伯伦汉旧译,希望他能撰写伯伦汉生平和史学,而我仅处理伯伦汉在中国的影响,没想到他欣然接受分工合作,令我喜出望外。2017年11月底胡老师就交来了初稿,近三万言,真让我大开眼界。我们共同署名第一篇专题论文《伯伦汉〈史学方法论〉及其在东亚的知识旅行》发表在《中华文史论丛》2018年第3期。2018年4月胡老师来华东师范大学讲学一月,其间我们有更多的交谈,对胡老师也有近距离的观察。他不论为人为学都令人钦佩,是一位不可多得的良师益友。共同研究伯伦汉的愉快经历,成为我们后来进一步合作的基础,于是就有了现在呈现给读者的这本专书。

我们的研究策略是中外沟通,两线作战。胡老师、贾菁菁老师和我相互深度配合,随时支援,最大程度发挥各自的长处,形成合力效应。研究西史东传题目的学者一般有两类:一是西方史学史背景的学者,经常“顾外失中”,写了好多西方的东西,论及中国回响部分则草草收场;二是中国史学史背景的学者,熟悉中国近现代史学史,往往“顾中失外”,一般主动放弃研究域外史学本身,所论皆多流行观点,无法深入。这两种研究取向均有局限性,真正要提升这一领域的研究水准必须中外兼通。而要做到中外兼通,不同学术背景的研究者密切合作是一条可行的路径,不然一人作战两线,不免顾此失彼,成效不佳。

坦白说,由于个人能力有限,我最初的研究思路属于后者,以为处理这类题目不必太用力于西史部分,借助西方或中国学者的西方史学史学研究成果,了解相关域外背景知识即可,重点在于尽力发掘中文世界的史料,重建西史东传的具体线索,这就算达到研究目标,但实际所遇到的情形未必如设计的那样。对中国有影响的西方史家和史著,如果中外学界已有很丰富的成果,我们自然没有必要重复劳作,多多借以参考便是,然而在域外史学史脉络中非常重要的一些人物和思想,不见得在中国得到充分回响,相反的,在中国接受度颇高的外人外书,在域外语境中有时并不受关注,相关研究成果很少,我们其实是无力可借的。如李提摩太(Timothy Richard)编译《泰西新史揽要》在西方史学史上毫无地位,西方学者不会研究,而中国研究西方史学史者同样不会花精力处理这类没有价值的著作,只有研究中国史学史者才会认为这是一本有学术史价值的书,因为它曾在晚清读书界非常流行。日本浮田和民《史学通论》同样在二十世纪初的中国很风行,深度介入新史学思潮,影响甚至延续到“五四”前后,但这本教材在日本近代史学史上了无痕迹,浮田和民的地位在政治学而不在史学,而且他的《史学通论》拼凑杂糅各种异质思想,既有巴克尔《英国文明史》( History of Civilization in England )成分,又吸收德罗伊森《历史知识理论》( Grundriss der Historik ),全然不考虑思想的内在一致性,其学术价值有限,在日本学术界几乎没有发现专论浮田此书的论文。再如,本书第三章专论伯伦汉《史学方法论》,之所以要写这位史家和他的书,那是因为他对中国近代史学有影响,可是他在西方学术界很长时期并不受重视,只有到了最近几年才出版两本相关德文著作(Knut Langewand, Historik im Historismus : Geschichtsphilosophie und historische Methode bei Ernst Bernheim ,Frankfurt am Main,Peter Lang,2009;Mircea Ogrin, Ernst Bernheim 1850—1942 Historiker und Wissenschaftspolitiker im Kaiserreich und in der Weimarer Republik ,Franz Steiner Verlag,Stuttgart,2012)。Ogrin的专著第五章叙述伯伦汉史学在国际间的传播,分别从美国、法国、意大利、西班牙、阿根廷、俄国、立陶宛、捷克、波兰、瑞典、芬兰以及日本加以叙述,但没有能力述及中国。此外,本书第四、五章所处理的题目,在西方和日本史学界的既有研究也很不够。

假使我们所处理的专题有外力可借,但有时也未必与期待一致,毕竟我们的问题意识与西人不同,西人尝试回答的问题未必是我们感兴趣的,而我们渴望了解的问题,西人又不一定能回答。譬如,中国史家论兰克必引用他的名言“wie es eigentlich gewesen”,通常从实事求是的角度加以解释,西人也经常如是说,兰克是在怎么样的语境中说这句话呢?他的本意是想表达什么呢?这是我们想要知道的问题,那是基于中国的学术语境,可是西人不见得对此感兴趣。再如,晚清以来,通过日文转译到中国史学界的“关系”“关联”,经过新史学的洗礼,几乎所有中国史家都认为追求史实间的关系或因果关系是天经地义的,中国史家所理解的“关系”,与兰克强调的“Zusammenhang”是什么关系,西人著作没法回答这个问题。同样的,历史化现状的思考方式从晚清开始逐渐被中国史家接受成为常识,追根溯源也与兰克有一定的关系,中文语境中的历史化现状思维与兰克本意有何异同。诸如此类的问题,皆不易在海量的西人研究兰克的论著中找到答案,需要我们自己深入兰克原始文献尝试寻找线索。

从中国立场研究域外史学,中国学者既有优势亦有劣势。所谓优势,我们所要处理的题目以及观察视角,西方学者未必有此眼光,可丰富西人对本国史学的认识。西方学者多存在以西方为本位的倾向,缺乏客观批判的眼光,如对于兰克的亚洲观,西方学者大多以“了解之同情”了事,而不揭露兰克存在根深蒂固的以西欧为中心的偏见。此外,兰克存在浓厚的传统封建思想,与其史学观念相配合,事实上与现代社会发展背道而驰,西方学者对此往往多所掩饰。我们承认兰克在西方近代史学发展中的关键性作用,他所贡献的史学遗产有相当多的部分值得继承和发扬,但兰克史学所隐藏的“毒素”同样应该加以“清算”,尤其作为中国研究者,更有必要深刻检讨兰克史学“有害”成分,如持东西方两套价值标准,因为这些成分至今仍然在西方社会发挥作用。此外,西史东传的题目牵涉烦杂零散的中国近代文献,西人多只能望洋兴叹,一筹莫展,关于伯伦汉在中国的接受情形,Ogrin著作只好付诸阙如,这就是明证。所谓劣势,中国学者不易进入西方学术语境,通常只能孤立封闭地讨论某位西方史家和史著,很难像西方学者那样把握研究对象。将研究对象安置于西方、日本学术与社会的脉络中来认识,这是我们所悬之目标,虽不能尽至,但心向往之,是我们努力的方向。本书讨论兰克、伯伦汉、瑟诺博司、坪井九马三诸氏的史学思想,都尝试打破就人论人、就书论书的局限,将具体的史家和史著连接到特定的学术与社会网络,从语境理解文本。

在研究域外史学的基础上,返观它们在中国所呈现的样貌,自然就形成比较眼光,容易发现域外史学在东亚旅行中的种种“变相”。原先学术界流行的一些不证自明的观点,如伯伦汉、瑟诺博司都是兰克史学的继承人,坪井九马三也是兰克的传人,但如果细致辨析,他们与兰克之间同中有异,而且异的部分往往被研究者所忽略。在兰克思想中没有“社会”意识,但在伯伦汉那里是史学的中心概念,法人《史学原论》刻意回避兰克,与之拉开距离,坪井也公开表示不能接受兰克的精神事物,所以简单地将他们与兰克画上等号是不妥当的。域外史学资源进入中国,中国史家也不是全盘接受,“误读”“变异”“过滤”“重组”是常态。如果不能对西方史学“本相”有彻底的认识,又如何能看得出它们在东亚史学界接受中的“变相”。《史学原论》既讲史料也讲著史,瑟诺博司一生写了许多综合性史学作品,但是中国史家多只看到《史学原论》讲史料学,而对该书最终旨在“著史”却视而不见。如果我们认为《史学原论》就是一本讨论史料学的读物,中国史家也是如此解读,那就遮蔽了知识传递过程中接受端的主动取舍的面相。

我们在前面说过,现在学术条件大为改善,聚拢某一专题文献资料比以往更便捷,如果还停留在钩沉史料阶段,显然不令人满意。在一个很难以材料取胜的时代,如何精准阅读文献,比较各种文本,从中发现关联,是可以努力的方向之一。本书中所涉及的中文史料,我敢说搜集得比较彻底,应该没有遗漏太多核心材料。我们不是简单的分类排比史料,以建立西史东传的线索,而是对相关文献作了精耕细作的处理,尤其对文本与思想作史源上的探寻,如傅斯年与伯伦汉、瑟诺博司,梁启超与《史学原论》、坪井九马三,解析中国史家的思想成分,坐实中外史家思想上的联结。从晚清以来,尤其是“五四”以后,中国史学界出现各种各样的兰克论述,先行研究经常不加辨析地引证这些史料,作为中国史家受兰克影响的证据,不问中国史家著述中的兰克论述,是中国史家自己的文字,还是从别处抄袭来,或直接编译自西文著作呢?甚至有人举证陈寅恪曾在黑板上写了一串西方史家名字中有兰克,便成了陈寅恪受兰克影响的力证。我们认为这种论证方式没有说服力,不能反映兰克在中国接受的实况。其实,开口闭口说兰克者未必一定接受兰克,不提兰克者也不见得不受其影响,要将兰克与中国史家建立实质性的关联,需要从思想到实践层面作更细致的论证。

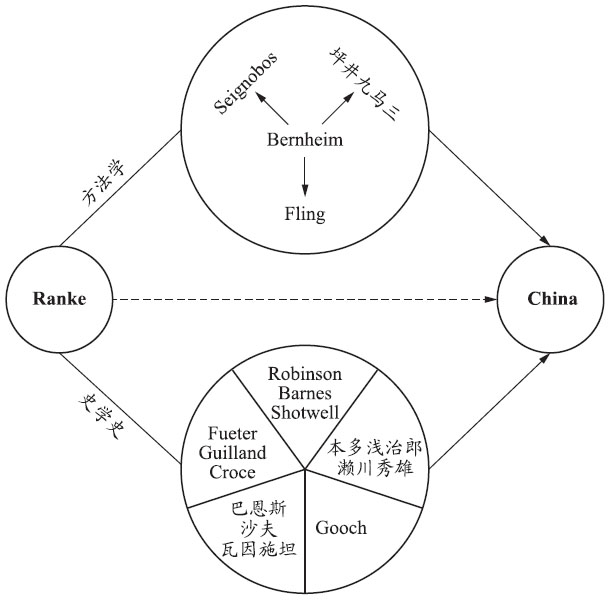

本书处理的主题是兰克与中国近代史学两者的关系,以示意图略加说明:

我们认为兰克对中国的直接影响是次要的(用虚线表示),主要端赖间接发生作用,包括两方面:其一,从方法学层面,借助各种史学方法论著作在中国的流传,落实在中国史家的日常治史活动,从而影响于中国近代史学;其二,从史学史层面,透过西方史学史、史学理论著作以及日本西洋史教科书,提升兰克在中国史学界的认知度,传递兰克史学的某些特质。

第一章通过研究兰克存世的文字,从中呈现兰克史学的本相。十九世纪以来历史学专业化过程中,兰克开启的历史考证学风具有里程碑的意义,但他不是史料学家。兰克是建构历史的叙事大师,不断且一贯地在巨幅的历史著作中,借着叙事赋予历史意义。他强调史家要有观点,要了解自我的局限性并提升自我,他也不隐诲自己的历史看法。兰克把历史叙述成许多趋势,每个趋势里都有它充满价值的个体性,所有趋势的交错汇集构成时代,或甚至是世界史。由于兰克基督教的信仰,让他把欧洲族群的冲突乐观地视为共同成长与融合的过程,同时也让他把这过程等同为世界史。他对非基督教世界的偏见,源自他的宗教精神,造成他历史理论本身的矛盾。这矛盾呈现在他无法以他核心的思想——个体性原则——对待异文化,在历史思考中他使用双重价值标准。

第二章全面梳理中文世界的兰克论述,通过勾联各种零散的史料,还原兰克史学在华百年传播的具体实况。通常认为兰克史学直到“五四”前后才对中国史学界发生作用,但我们辨析晚清各种思想资源,从中鉴定哪些思想观点与兰克存在学缘关系。这些观念虽很流行,但早已脱离兰克之名,化为普遍的常识。本章将溯源这些观念,重新归位于兰克名下。既存研究经常取中国史家偶尔论及兰克的只言片语,便推断受兰克影响,本章采用史源学方法,溯源中文世界的兰克论述,以及中国学者相互引述的锁链关系,从而对兰克的接受作出准确的判断。本章分析了中共史家之所以批判兰克,与苏联学者有关,后者之所以批判兰克又与马克思对兰克的评价相关。对于1960年代初兰克知识在中国大量出现的时代语境作出了说明。

兰克并没有系统的史学理论著作,他的理论尤其是方法学,被后人辗转写进总结性的方法论著作,最著名的是伯伦汉《史学方法论》、朗格诺瓦和瑟诺博司合著《史学原论》,而坪井九马三《史学研究法》则是伯伦汉《史学方法论》的衍生品。这三种方法论著作是中国史家建构史学方法论的域外资源,对二十世纪中国史学产生不同程度的影响,也是兰克方法学进入中国的媒介。本书第三、四、五章分别专论这三本著作,彰显兰克遗产尤其是方法学如何落实在中国近代史学。

本书不是人物研究的丛集,它们之间有内在的联系,前后左右皆有呼应,构成了一部有机作品。各章所论,略有交集,如讨论傅斯年同时出现在第二、三、四章,姚从吾出现在第二、三章,梁启超出现在第四、五章,所论侧重不同,并无重复,可见中国史家思想的多元性。

本书各章节写作分工如下:胡昌智:第一章、第三章第一至三节、第四章第一至二节;李孝迁:导论、第二章、第三章第四节、第四章第三节、第五章第二至三节;贾菁菁:第五章第一节。

本书的框架虽由我设定,但如果没有胡昌智老师加盟,全力以赴,深度合作,这本书无法以现在的面貌呈现给读者。这是我们集体研究的成果,不敢自夸已达到预设的目标,但向读者郑重承诺它不是一本低水平整合性的著作,而是一项原创研究。

最后,我们真诚欢迎海内外同行给予批评和指正。

李孝迁

2021年春华东师大历史学系