在原始群居和母系氏族公社时期,人类各自结成不同的集团在不同的地域内从事劳动,从而创造了各种各样的文明。由于活动能力的限制,不同集团的人群之间彼此接触机会极为稀少,文化传播的信息非常微弱,不得不在长达几百万年的时间里处于使用粗笨石器的旧石器时代。到了新石器时代,生产能力随着提高,不同地域之间人群的接触日益扩大,因而文化传播的脉搏也跟着增强了。尽管各个地区文明的创造有先有后,有大有小,但文明的创造是居住在不同地区具有共同文化特征的人们普遍进行着的一种根本活动,任何外来的文化对于一种新的文化的诞生只能起着催生剂的作用。

黄河流域在史前时期便已进入世界仅有的几种先进文化的行列。黄河中下游更是华夏民族的祖先世代生息、繁衍和劳动的地方。《尚书·禹贡》将全国分成九州,把华夏族政治、经济和文化中心所在的黄河中下游地区称为中国,又叫中原,相当于现在河南北部、山西和河北的南部、陕西的东部和山东的西部,面积近50万平方千米。这块土地的面积大于世界上最古老的几个文明中心,这里也曾向它极为辽阔的邻近地区扩散它文明的创造。研究中国科学技术史的著名学者李约瑟(Joseph Needham)曾经断言:“无论如何,有一点必须予以肯定,这就是艺术和技术曾经从埃及、肥沃新月区和印度河流域古代文化的主要中心向东、西两方进行传播。”但在这几个传播中心中还应该加上中国黄河流域的远古文化,中国应该列入世界文明发达最早的国家的行列之中。从旧石器时代起中国就有它自己一脉相承的社会发展和文化传统,不论是新石器时代晚期的彩陶文化还是夏商时代的青铜文化,都有它独特的艺术特点和技术上独立发展的传统。中国远古文化所达到的辉煌成就是在技术上精益求精,工艺上不断加以提炼和提高的结果,并非从亚洲西部的古文明中受到启示或者加以模仿的过程。

古代两河流域、印度河河谷文明和中国的西疆距离较近,很早就和中国西部地区有过来往,尽管这种接触当初只能是间接地并且只有通过很多中间民族才能赓续进行。这种联系到了西方国家学者的笔下,却变成了中国文化西来说的根据。他们起初干脆把中国文化的起源归之于来自西方的某个具有发达文化的民族的遗存,后来又改头换面,高唱西方民族发达的文化对中国文化的产生和发展起了决定性的作用。中西文化交流历史的研究由于西方学者在中国文化起源问题上所散布的西方起源说,在两三百年中一直被蒙上了重重阴影。1758年法国东方学家约瑟夫·德·基尼(Joseph de Guignes)武断中文源出埃及象形文字,是埃及移民的创造。19世纪上半叶法国的汉学家皮奥,更宣称中国最古老的民族只是些野蛮的猎人,直到公元前3000年以后来自西北的民族才给当地人带来了农业经济和制陶技术。最典型的是英人特林·德拉科帕里的“巴克族移住说”,1894年,他在《中国文明西方起源论》这本书中把中国古史中的传说弄成两河流域古史的翻版,黄河流域族群的酋长黄帝一变而成苏撒王纳恭达,汉族被假设成是在公元前2300年由西亚移入新疆和甘肃的巴克族。1913年,牛津大学的巴尔更进一步发挥了这种理论,写进了他的《中国人和苏美尔人》一书。

20世纪以来,传播论的观点风行一时。以埃利奥特·史密斯为代表的这一学派,将埃及的古代文明奉为世界上所有各种文明的唯一来源。传播学派制造文明起源的一元论,以埃及或其他地中海文明作为世界文明的正宗,把最近五百年间兴盛起来的欧美文化说成是地中海文明的直接继承,浇铸出欧洲文明中心论的范式,来人为地拔高欧洲文明的历史地位。传播学派把中国古代文化当作是埃及、希腊文化的延长,拟定的传播路线是从里海南部经由中亚到达陕西,中国文化通常被圈入希腊、南俄罗斯、中亚细亚文化圈中。现在,中国文化起源于埃及或巴比伦固已无人信奉,但传播学派制造的“外来影响决定论”仍然是笼罩在中国远古文化起源问题上的一重阴影。这种谬论,先有西欧国家的“中国文化西来说”,后来又有苏联学术界散布的“外来信息决定论”。两种理论都在新石器时代晚期出现的彩陶文化和商代青铜文化的来源上大做文章,要将中国古文化的发生置于西方某种文化的卵翼之下。

“彩陶文化西来说”是在1923年由瑞典的安特生提出的一种假设,根据这一推测,黄河流域的仰韶文化是从中亚和南俄移入的欧罗巴民族的文化。1921年在河南渑池县仰韶村发现了新石器晚期遗址,出土物有石器、骨器和陶器,发现了石制纺轮和彩陶。彩陶表面红色,表里磨光,器表有几何纹、绳纹等各种彩绘,因称彩陶文化。发掘者安特生估计仰韶文化的年代在公元前2500年前后,指认这种文化来自中亚的安诺和特里波列 [1] 。后来仰韶文化遗址在辽宁沙锅屯和甘肃各地续有发现,发掘者继续宣扬他的推测,把这种彩陶和希腊北部、伽里西里、乌克兰、特里波列、安诺遗址中出土的彩陶文化联系在一起,圈入了欧洲新石器时代文化区 [2] 。

安诺彩陶文化和南土尔克曼发现的扎伊通文化确有承袭关系。扎伊通文化的卓潘遗址出土的彩陶早于安诺文化Ⅰ a期,约当公元前五千纪末至四千纪初

。中亚的彩陶和伊朗、南俄的彩陶有承上启下的关系,而年代上相差也很悬殊,现经碳素测定,特里波列文化仅略早于甘肃新石器晚期,出现在乌克兰已在公元前5世纪,至公元前4世纪才进入它的繁荣时期

[3]

。根据年代序列,在里海以北地区,这种传播的方向并非由西而东。

。中亚的彩陶和伊朗、南俄的彩陶有承上启下的关系,而年代上相差也很悬殊,现经碳素测定,特里波列文化仅略早于甘肃新石器晚期,出现在乌克兰已在公元前5世纪,至公元前4世纪才进入它的繁荣时期

[3]

。根据年代序列,在里海以北地区,这种传播的方向并非由西而东。

仰韶彩陶文化是否源出于安诺和特里波列呢?安特生持为主要论据的彩陶底色和简单的几何纹的类似,连安诺文化的发掘者施密特也认为难以令人信服。两者在文化面貌上有很大的差别,仰韶出土的石器、陶器各有自己的特点,陶鬲尤其是中原文化所独具的器形。在彩陶纹饰方面,即使有些相似,然而主要母题也不相同。仰韶文化的年代,现在已有科学鉴定。1954年西安半坡村发现的仰韶文化遗址,经放射性碳素测定,证实它属于公元前4115±110年—前3635±105年

,因此仰韶文化的发生不但比安诺文化要早,而且也早于特里波列文化1000年以上。所以仰韶文化决非西来,更不存在“高原居民给中国带去高级文化”(巴克豪夫),以及由于中亚“彩陶文化居民的迁移”而产生了中原彩陶文化(瓦西里耶夫)的事实了。

,因此仰韶文化的发生不但比安诺文化要早,而且也早于特里波列文化1000年以上。所以仰韶文化决非西来,更不存在“高原居民给中国带去高级文化”(巴克豪夫),以及由于中亚“彩陶文化居民的迁移”而产生了中原彩陶文化(瓦西里耶夫)的事实了。

庙底沟的彩绘主题,尽管同特里波列陶器(特别是C1阶段)的彩绘之间,有着“惊人的相似之处”,然而所有类似仰韶文化的西方的器物都只能是由于自然形成而具有巧合的性质

。因为纹饰变化都有它自身的发展过程,并非一定要通过人类的传递才能产生。现在中亚早期农业文化分布的界线已很清楚,公元前5000—前3000年中亚制造彩陶的部落,在向四周分布时,到卡拉库姆沙漠南部边缘便停顿下来,这些部落和仰韶文化各主要中心之间,隔着宽达数千千米的地方,这块地方主要居住着新石器时代的渔牧人。

。因为纹饰变化都有它自身的发展过程,并非一定要通过人类的传递才能产生。现在中亚早期农业文化分布的界线已很清楚,公元前5000—前3000年中亚制造彩陶的部落,在向四周分布时,到卡拉库姆沙漠南部边缘便停顿下来,这些部落和仰韶文化各主要中心之间,隔着宽达数千千米的地方,这块地方主要居住着新石器时代的渔牧人。

彩陶文化西来说在西方考古学界迄今仍是喋喋不休的议题,是因为彩陶文化普遍存在于中亚、西亚和欧洲,而中国的彩陶文化和旧石器时代之间恰恰出现了一块尚待填补的空白,使新石器时代晚期文化突然降临在黄河中下游,于是彩陶文化西来便成了一种巧说。现在考古发现已经作出了回答。1962年在江西万年县仙人洞发现的新石器时代遗址,经碳素测定,当在公元前8000年,距今已有1万年之久

。1975年浙江余姚发现的河姆渡文化,碳素测定为公元前5000—前4750年。中原地区,山西沁水下川和河南许昌灵井等处已发现了中石器时代遗址,新石器时代的文化也先后找到了分布的遗址。考古工作者在陕西、甘肃和山东、河南以及长江下游对仰韶文化层的广泛发掘和考察

。1975年浙江余姚发现的河姆渡文化,碳素测定为公元前5000—前4750年。中原地区,山西沁水下川和河南许昌灵井等处已发现了中石器时代遗址,新石器时代的文化也先后找到了分布的遗址。考古工作者在陕西、甘肃和山东、河南以及长江下游对仰韶文化层的广泛发掘和考察

,确证山陕黄土高原是仰韶文化的故乡,所以仰韶文化是在中原地区土生土长的统系分明的彩陶文化。

,确证山陕黄土高原是仰韶文化的故乡,所以仰韶文化是在中原地区土生土长的统系分明的彩陶文化。

仰韶文化和在它以后发展起来的龙山文化都在黄河流域及其邻近地区得到滋长和繁荣。经过考古发掘,在陕西、甘肃和新疆境内发现的古文化遗存,大致都是东部的早于西部,揭示了由河南、陕西为中心的仰韶文化和河南龙山文化(陕县庙底沟二期)由东而西的传播过程

。1957年在甘肃临洮马家窑-瓦家坪遗址,1962年到1965年在甘肃渭源、临洮、平凉、天水、武山等地,都曾发现马家窑文化叠压在仰韶文化之上的地层堆积

。1957年在甘肃临洮马家窑-瓦家坪遗址,1962年到1965年在甘肃渭源、临洮、平凉、天水、武山等地,都曾发现马家窑文化叠压在仰韶文化之上的地层堆积

。与马家窑文化同时的河南龙山文化,其早期庙底沟二期,碳素测定的年代是公元前2310±95年,其晚期洛阳王湾三期,碳素测定的年代是公元前2000±95年。庙底沟二期文化的年代介于仰韶文化和马家窑文化之间,处于仰韶文化的过渡期,它的发现证明山东龙山文化(黑陶文化)是中原仰韶文化的东支,马家窑文化则是中原仰韶文化的西支。甘肃境内,继马家窑文化(包括马家窑、半山、马厂三个类型)之后和龙山文化并存的齐家文化,是仰韶文化之后商周文化之前分布在甘肃、青海一带的彩陶文化,受到中原彩陶文化的显著影响。

。与马家窑文化同时的河南龙山文化,其早期庙底沟二期,碳素测定的年代是公元前2310±95年,其晚期洛阳王湾三期,碳素测定的年代是公元前2000±95年。庙底沟二期文化的年代介于仰韶文化和马家窑文化之间,处于仰韶文化的过渡期,它的发现证明山东龙山文化(黑陶文化)是中原仰韶文化的东支,马家窑文化则是中原仰韶文化的西支。甘肃境内,继马家窑文化(包括马家窑、半山、马厂三个类型)之后和龙山文化并存的齐家文化,是仰韶文化之后商周文化之前分布在甘肃、青海一带的彩陶文化,受到中原彩陶文化的显著影响。

目前已经清楚,从仰韶文化开始的中原彩陶文化,在中国境内曾广泛扩散,其西支由甘肃、宁夏西入新疆,上起公元前5000年,下迄公元前1000年,新疆西部的和田、皮山、沙雅、伊犁河流域是现在所知道的中原彩陶文化西传的终端。考古资料已雄辩地指出,黄河中下游的中原地区是中国古代文化的发祥地,中原文化在它诞生以后,呈现出向周围扩散的趋势,在西部地区,表现出由东而西的传播方向。

近年来,在哈密地区发现的天山北路墓地中,见到了在甘肃西部“过渡类型”的陶器,时间落在公元前1700—前1300年之间的四坝文化,这段时间正是南西伯利亚的阿凡纳西沃文化及其后继起的安德罗诺沃文化的古欧洲部族向南越过阿尔泰山、天山往中亚迁移的时期。由于这些印欧民族和中亚两河类型短颅的地中海东支民族的向东迁徙,于是东西方在中国新疆地区,有了第一次的碰撞和融合,这一时期正好是商周之际的两三个世纪,处于公元前1300—前1000年之间。

仰韶文化并非安诺文化的分支已经成为难以推倒的定论,仰韶文化的承袭关系也已清楚。彩陶文化西来说本已成了历史遗迹。但有人又杜撰出一个仰韶文化来自克什米尔斯利那加附近的布尔札霍姆(Burzahom)类型文化的说法,颠倒黑白地把甘肃瓦家坪遗址中的马家窑文化层堆积在“混合的前仰韶-马家窑类型的始祖文化层”之上,向东分化成“甘肃仰韶文化”和“马家窑文化”

。胡诌“甘肃仰韶文化”又向东传播,发展成“半坡和庙底沟两个主要类型”的中原仰韶文化。但这个布尔札霍姆类型文化发生在公元前2255±115年到公元前1720±90年

[4]

,它的绝对年代仅相当于齐家文化,因此布尔札霍姆文化根本不可能和仰韶文化相遇于甘肃中部,更不能成为仰韶文化的来源地了。

。胡诌“甘肃仰韶文化”又向东传播,发展成“半坡和庙底沟两个主要类型”的中原仰韶文化。但这个布尔札霍姆类型文化发生在公元前2255±115年到公元前1720±90年

[4]

,它的绝对年代仅相当于齐家文化,因此布尔札霍姆文化根本不可能和仰韶文化相遇于甘肃中部,更不能成为仰韶文化的来源地了。

20世纪中叶以来,在西藏境内发现了旧石器和新石器遗址,在定日发现了旧石器,在黑河、聂拉木发现了中石器或稍晚的细石器。新石器遗物则见于林芝、墨脱和昌都。1976年中国科学院青藏高原综合科学考察队在藏北申札、双湖一带以及阿里地区,又发现了旧石器和大批细石器。自公元前1000年前的新石器时代晚期开始,西藏高原已流行土葬习俗,出现以石板、石块砌建的石棺葬,和竖穴土坑墓。山南隆子石棺葬中出土长条形磨光石斧,也早见于甘青地区马家窑文化、齐家文化遗址,以及四川岷江上游的理县、汶川等地的原始文化中。昌都小恩达石棺葬中有一种下肢特别蜷曲的侧身屈肢葬,早见于甘青地区半山类型的石棺葬中,尔后在马厂类型和辛店文化中都很盛行 [5] 。这些都说明西藏高原自古以来就有人居住,而且大致是从甘青地区逐渐向南移居。

西藏高原的细石器传统还可能对南亚次大陆产生了一定影响。印度境内广泛分布的细石器可分成几何形细石器和非几何形细石器。几何形细石器以梯形、三角形石刃为特征,缺少细石核;非几何形细石器以细石叶为特征。常包含个别的半月形石刃,并有锥形和柱形的细石核

。几何形细石器遍布于南亚次大陆。非几何形细石器则限于印度东北部。两者系统不同。恒河流域的乔塔纳格普尔高原(Chta Nagpur Plateau)和西孟加拉一带的细石器,大部分属非几何形细石器范畴,大致受到西藏高原广泛分布的细石器的影响。至于半月形石刃的产生,可能和几何形细石器有一定的联系

。几何形细石器遍布于南亚次大陆。非几何形细石器则限于印度东北部。两者系统不同。恒河流域的乔塔纳格普尔高原(Chta Nagpur Plateau)和西孟加拉一带的细石器,大部分属非几何形细石器范畴,大致受到西藏高原广泛分布的细石器的影响。至于半月形石刃的产生,可能和几何形细石器有一定的联系

。几何形细石器与细石叶细石器(非几何形)属于不同来源的两个传统

。几何形细石器与细石叶细石器(非几何形)属于不同来源的两个传统

,西藏和印度的发现,说明两者大致以喜马拉雅山为界,而西藏细石器甚至还进入到印度东北部,达到恒河中、下游。

,西藏和印度的发现,说明两者大致以喜马拉雅山为界,而西藏细石器甚至还进入到印度东北部,达到恒河中、下游。

中国内地使用铜器,最早是1973年在陕西临潼姜寨遗址中见到的一枚半圆形黄铜片,时间在公元前4500年前后。黄河上游的马家窑文化是黄河上游最早开展冶铜工艺的地区之一,1978年在甘肃东部东乡林家的冶铜遗址中出土有完整的铜刀,含锡6%—10%,是一件锡青铜器,它的绝对年代为公元前2740年,和近东出现世界上最早的青铜器的年代不相上下。

以后的研究,弄清了黄河中下游在大致相同的时段中,形成了以锡青铜和黄铜为主的冶铜工艺,而在黄河上游则经历了以红铜、

铜到锡青铜的工艺冶铜进程。夏商以后,中国的冶铜工艺逐步成熟,推动中原地区首先进入文明时代。

铜到锡青铜的工艺冶铜进程。夏商以后,中国的冶铜工艺逐步成熟,推动中原地区首先进入文明时代。

商文化是以青铜器的冶铸达到极盛为特征的青铜文化,曾以中原地区为中心,向四邻地区扩散。商代的商业活动比以前活跃,活动的地区,北到内蒙古的克什克腾旗,辽宁喀喇沁左翼,西到陕西城固,南到湖南宁乡、常宁、江西清江,东到山东海阳。

商代前期青铜文化已经发现的重要遗址有河南偃师二里头、郑州洛达庙商代早期遗址、郑州二里岗商代中期遗址和湖北黄陂盘龙城二里岗型商代遗址。郑州二里岗发现的青铜铸造业遗址中有大量铜渣和陶范,以簇范、

范和刀范最多,青铜工具和武器的制造已占突出的地位,出土的绿铜坩埚,有大口尊式(泥质陶)和大口缸式(砂质陶)。熔铸的器物有常见容器中的鼎、鬲、觚、爵、斝、罍、尊,武器中的刀、戈、矛、钺等大型青铜器。铜器纹饰有饕餮纹、夔纹、云纹、圆点纹、三角纹、涡纹,所铸器物多形制宏壮,造型优美,纹饰绚丽。商代后期青铜器的制作,无论技术或艺术都已进入成熟期,臻于完善的地步。铸造技术的高超,冶炼规模的宏大,使它达到的技术高度,超过了之前已进入青铜时代的埃及和巴比伦。而且商代青铜器采用分件浇铸法,又不用蜡

[6]

,和使用失蜡法铸范的近东、西亚、中亚、西伯利亚青铜工艺完全不同,在青铜技术发展史上自成体系。

范和刀范最多,青铜工具和武器的制造已占突出的地位,出土的绿铜坩埚,有大口尊式(泥质陶)和大口缸式(砂质陶)。熔铸的器物有常见容器中的鼎、鬲、觚、爵、斝、罍、尊,武器中的刀、戈、矛、钺等大型青铜器。铜器纹饰有饕餮纹、夔纹、云纹、圆点纹、三角纹、涡纹,所铸器物多形制宏壮,造型优美,纹饰绚丽。商代后期青铜器的制作,无论技术或艺术都已进入成熟期,臻于完善的地步。铸造技术的高超,冶炼规模的宏大,使它达到的技术高度,超过了之前已进入青铜时代的埃及和巴比伦。而且商代青铜器采用分件浇铸法,又不用蜡

[6]

,和使用失蜡法铸范的近东、西亚、中亚、西伯利亚青铜工艺完全不同,在青铜技术发展史上自成体系。

郑州早商期铜器和安阳晚商期铜器,无论在器形、纹饰、制作各方面都十分相似,只是早期青铜器的兽面纹饰质朴而无底纹,而晚期青铜器则纹饰精细繁富,勾勒明晰,殷墟的大理石戈、大理石钺、青铜钺上的兽面纹(饕餮纹)可以追溯到山东日照两城镇龙山文化中陶片上由云雷纹组成的兽面纹和石

上部两面线刻的饕餮纹。安阳文化既上承偃师和郑州的早商文化,同时又接受了山东龙山文化的影响,承袭关系十分清楚。

上部两面线刻的饕餮纹。安阳文化既上承偃师和郑州的早商文化,同时又接受了山东龙山文化的影响,承袭关系十分清楚。

偃师二里头文化现在共分四期,1970年河南临汝煤山遗址的发现,已经证实二里头型文化是由河南龙山文化发展而来,其早期或相当于夏文化。这样,中原地区青铜文化的产生和发展的系统大致已经有了分明的脉络。

和夏商青铜文化同时,在亚洲北部地区,还有两个青铜文化中心。一个是在西伯利亚南部叶尼塞河上游的米努辛斯克盆地发展起来的阿凡纳西沃文化(约公元前2000—前1500)和继起的安德罗诺沃文化(公元前1500—前1200)、卡拉苏克文化(公元前1200—前700);另一个是有悠久历史的以南土尔克曼为中心的纳马兹加Ⅴ期和Ⅵ期文化(公元前2000—前1000)。迄今为止,北纬50度以南和南土尔克曼以西的广大地区还未发现有青铜时代遗址

[7]

。南土尔克曼是以红铜文化著称

,所以学术界公认中亚和西伯利亚的早期青铜时代开始于公元前15世纪到公元前13世纪

[8]

,和早商文化约略同时。中亚细亚南部地区,从里海以东到泽拉夫善河下游,一直到公元前第二千纪的后半期青铜时代的晚期,仍然冶炼红铜器物,匕首、刀、矛、别针、锥、三角形箭镞尤其常见。这一地区通过中亚北部的草原青铜文化与西伯利亚的安德罗诺沃文化、高加索以及伏尔加河下游的东南欧洲文化都有联系和交往。它们和已经发现红铜文化的河北唐山、内蒙伊金霍洛旗以及河西走廊之间,有可能在公元前2000年以后已经有了某种接触。公元前2000年末到公元前1000年初,在费尔干纳正在形成楚斯特文化,纳伦山口的遗物已表明,这一文化和中国文化有某种程度的联系

,所以学术界公认中亚和西伯利亚的早期青铜时代开始于公元前15世纪到公元前13世纪

[8]

,和早商文化约略同时。中亚细亚南部地区,从里海以东到泽拉夫善河下游,一直到公元前第二千纪的后半期青铜时代的晚期,仍然冶炼红铜器物,匕首、刀、矛、别针、锥、三角形箭镞尤其常见。这一地区通过中亚北部的草原青铜文化与西伯利亚的安德罗诺沃文化、高加索以及伏尔加河下游的东南欧洲文化都有联系和交往。它们和已经发现红铜文化的河北唐山、内蒙伊金霍洛旗以及河西走廊之间,有可能在公元前2000年以后已经有了某种接触。公元前2000年末到公元前1000年初,在费尔干纳正在形成楚斯特文化,纳伦山口的遗物已表明,这一文化和中国文化有某种程度的联系

。在巴里坤、吐鲁番、罗布淖尔、伊吾等地遗址中发现的小件铜器已经暗示,新疆的居民通过横贯天山南北的草原和沙漠路,在草原游牧民族和农牧定居民族之间业已充当着一种新的文化传递者的角色。

。在巴里坤、吐鲁番、罗布淖尔、伊吾等地遗址中发现的小件铜器已经暗示,新疆的居民通过横贯天山南北的草原和沙漠路,在草原游牧民族和农牧定居民族之间业已充当着一种新的文化传递者的角色。

二里头文化的发现,郑州二里岗早商遗址的发掘,对于中国青铜文化起源于黄河流域作了肯定的回答,而且从比较年代学上可以辨清它和西伯利亚的青铜文化曾经有过的联系所具有的性质。“青铜文化西来说”是和“彩陶文化西来说”同样毫无根据的一种学说,这种说法企图把黄河流域的青铜文化说成是起源于西伯利亚冶金术的输入

[9]

,或者认为商代后期青铜文化之所以有高度的成就,是塞伊玛文化影响了商代某些器物形状的改变,因此引起安阳类型器物的很大发展和制作质量的提高

。这种论调虽不认为商代青铜文化来自域外民族,却同样夸大了欧洲文明的影响,以为只有这种外来的“大量的信息”才能加快商代后期青铜文化进步的速度,甚至认为西伯利亚的卡拉苏克文化通过与它“有显著的亲缘关系的某种民族文化参加了安阳共同体的形成过程”

。这种论调虽不认为商代青铜文化来自域外民族,却同样夸大了欧洲文明的影响,以为只有这种外来的“大量的信息”才能加快商代后期青铜文化进步的速度,甚至认为西伯利亚的卡拉苏克文化通过与它“有显著的亲缘关系的某种民族文化参加了安阳共同体的形成过程”

。这种论调重又拾起无人信赖的彩陶文化北来说,把它装到了青铜文化的起源问题上。早在20世纪30年代埃伯哈德就曾提出商代青铜文化是北方通古斯文化的延伸,据说这种原始通古斯型的北方文化对于仰韶文化和龙山文化都具有决定性的影响

[10]

。事实上,不过是年代学上的混乱,致使文化传播的进程完全颠倒过来了。

。这种论调重又拾起无人信赖的彩陶文化北来说,把它装到了青铜文化的起源问题上。早在20世纪30年代埃伯哈德就曾提出商代青铜文化是北方通古斯文化的延伸,据说这种原始通古斯型的北方文化对于仰韶文化和龙山文化都具有决定性的影响

[10]

。事实上,不过是年代学上的混乱,致使文化传播的进程完全颠倒过来了。

西伯利亚的阿凡纳西沃文化或安德罗诺沃文化的冶金技术极其有限,根本不足以对遥远的黄河流域的冶金技术产生任何值得注意的影响,更不论初次获得这种知识了。西伯利亚米努辛斯克的青铜文化中心在公元前1600年以后受到欧洲伏尔加河和奥格河的塞伊玛文化的影响,塞伊玛文化发现于1914—1922年,出现在公元前1600年—公元前1300年间。塞伊玛文化中的某些因素通过米努辛斯克东传贝加尔湖,又向南到达内蒙古南部,和商文化相遇。塞伊玛文化的影响自西向东,在西西伯利亚、叶尼塞河流域和阿尔泰地区的安德罗诺沃文化中都可以见到。塞伊玛文化自外贝加尔地区的南传是由1929年在叶尼塞河流域发现的卡拉苏克文化来完成的。卡拉苏克文化和安阳商代后期文化有许多共同之处,两者在文化传播上表现出,在初期卡拉苏克文化曾将塞伊玛文化中的白玉指环、弯形刀、空銎斧、棱形矛等兵器和工具传入安阳,塞伊玛文化中的弯形刀、空銎斧、棱形矛和安阳同类出土物在外形上非常相似,不同处只是次要的、微弱的。如塞伊玛文化的青铜刀柄端的装饰是整匹野马,而商代青铜刀柄端装饰是马头;塞伊玛文化空銎斧倒三角形的纹饰质朴,而商代铜斧上纹饰是饕餮纹。

英国学者泰列卡特在《冶金学史》中认为,人类用铜最早是在公元前6000年的安纳托利亚地区开始,在进入锡青铜时代以前,有过很长一段使用红铜和砷铜合金的时间。从安纳托利亚展开了金属文明向世界各地的传播,在公元前2000年前后,金属冶炼技术经高加索或伊朗传入中国 [11] 。但这一推测,已被最近30年的考古发现证明,并非事实。小亚细亚和近东在公元前4000年开始出现砷铜合金,当地居民多从硫砷铜矿中获取铜矿石。在公元前四千纪和三千纪,人类有过一段合金试验时期,使用锑、砷、铋等元素加入到自然铜铸件或冶炼矿石中,帮助炼铜。巴库的考古发掘已证实了由砷铜向锡铜合金演进的地层关系。在中亚捷詹河西岸公元前2300—前2000年的阿尔登丘遗址中,铜器主要是砷铜或铅铜合金,铜锡合金极少,铜器有短剑、刀、镰、矛头、管饰 [12] 。

中国新疆伊犁河流域尼勒克县奴拉赛古铜矿遗址发现过公元前一千纪下半叶的矿石、铜渣和废铜锭,含有少量的砷,却未发现锡青铜

[13]

。再往东向甘肃西部,1948年在山丹发现的四坝文化中也有铜器和金器,1976年、1986年以后更在玉门、安西、民乐、酒泉等地的四坝文化遗物中,发现了铜刀(直柄环首、直柄两类)、削、锥等铜器,其中的环首刀、有贯通銎的斧,都是公元前3000年前当地马家窑文化所不见或罕见,而在四坝文化中已是一种常见的更加进步的铜器

。可以说明在公元前二千纪以后,中国西部地区曾和中亚、近东在金属冶炼方面有过一定的交流。

。可以说明在公元前二千纪以后,中国西部地区曾和中亚、近东在金属冶炼方面有过一定的交流。

商文化以高超的制陶和铸铜技术对卡拉苏克文化施加的影响,则远远超过了它所吸收的北方文化。在外贝加尔湖地区发现的卡拉苏克文化遗物中有陶鼎和陶鬲,多达三十余件,同时出土的器物有卡拉苏克文化的典型标本——青铜弯刀和半圆形装饰品。这种半圆形装饰品早在鄂尔多斯发现过,在蒙古出现过它的过渡形态,是由河套地区向北传播的。叶尼塞河流域的卡拉苏克文化遗存更加丰富,是由于受到商文化同型器物的直接影响。青铜小刀和两头弯曲中间平直的弓形器都酷肖安阳发掘品。出土的青铜矛和铜镞都和商代两种铜矛相似,只是叶河的铜矛筒部只一侧有环,而安阳的铜矛是两侧都有环。商代晚期出现的北方曲柄剑(1971年出土于山西保德林遮峪)是中国北方制造,分布区远达蒙古和外贝加尔地区,而不见于辽宁和米努辛斯克地区。外贝加尔地区和蒙古出土物都属于卡拉苏克文化晚期,卡拉苏克文化的凹格短剑,塔加尔文化(公元前800—前100)的兽形柄顶短剑和弯头柄顶短剑,都和西周时期流行于黄河流域和中国北方的柳叶剑相似

。商文化在北方的传播达到了叶尼塞河上游和阿尔泰地区,在外贝加尔湖地区,当地的青铜器和陶器都受到影响,而在叶尼塞河流域,则这种影响只限于青铜器的形制

[14]

。米努辛斯克随葬品中的代表性器物,被认为是东南方的中国北方民族迁徙时带去,特别是刀和戈,以及短剑和某些装饰物,都由这些北迁的民族从中国带去。

。商文化在北方的传播达到了叶尼塞河上游和阿尔泰地区,在外贝加尔湖地区,当地的青铜器和陶器都受到影响,而在叶尼塞河流域,则这种影响只限于青铜器的形制

[14]

。米努辛斯克随葬品中的代表性器物,被认为是东南方的中国北方民族迁徙时带去,特别是刀和戈,以及短剑和某些装饰物,都由这些北迁的民族从中国带去。

外贝加尔湖和米努辛斯克居民在夏代已经和中国黄河流域有了往来。最早称为“狄历”的丁零(丁灵)民族,是居住在北海(贝加尔湖)的一个民族,夏代曾“会于中国”,是“夏成五服、外薄四海”之一

。当时在北方和夏族为邻的还有荤粥。商代北方有鬼方(音:渠方),殷王武丁和鬼方曾多次争战,最长的一次历时三年,才打败鬼方。据《世本》,鬼方隤姓,又称鬼戎,世居河西走廊,《竹书纪年》称为西落鬼戎。《山海经·西次三经》载,三危山之西、天山之东有騩山,亦作隗山,是鬼方发祥地。古代的隗山,在今玉门西南的巴颜大山,商代天山以东都是鬼方游牧之地。《世本》宋衷注称,鬼方在汉代称先零羌,是羌族。商代后期鬼方东侵,越过黄河,成为商代西患。鬼方东北当即荤粥,荤粥对商文化的北传有过很大的推动,当鬼方东侵时,荤粥或受压迫而北移,更促成了商文化向外贝加尔湖地区的扩散。特别是羌族的鬼方,在向北方地区传播青铜文化中充当过重要的角色。《商书·伊尹朝献》记载,成汤时四方民族都来朝献,带来各自和远方交换所得的异物,北方、西方共有十多个民族,其中也有鬼亲(鬼方)。商文化依靠这些分布在北方和西北的草原游牧民族,传入叶尼塞河、阿尔泰山和吐鲁番盆地。在北方的道路中,鄂尔多斯和阴山附近的漠南草原正处于十字路口:向西通过居延海南部可以进入天山北麓,直至伊犁河流域;向北通过蒙古到达贝加尔湖附近和它以西的萨扬-阿尔泰拱顶。所以商代青铜文化和西北草原民族有密切的联系,通过草原民族的传播,在西伯利亚西部地区和欧洲的塞伊玛文化、中亚的纳马兹加文化发生了最早的接触。

。当时在北方和夏族为邻的还有荤粥。商代北方有鬼方(音:渠方),殷王武丁和鬼方曾多次争战,最长的一次历时三年,才打败鬼方。据《世本》,鬼方隤姓,又称鬼戎,世居河西走廊,《竹书纪年》称为西落鬼戎。《山海经·西次三经》载,三危山之西、天山之东有騩山,亦作隗山,是鬼方发祥地。古代的隗山,在今玉门西南的巴颜大山,商代天山以东都是鬼方游牧之地。《世本》宋衷注称,鬼方在汉代称先零羌,是羌族。商代后期鬼方东侵,越过黄河,成为商代西患。鬼方东北当即荤粥,荤粥对商文化的北传有过很大的推动,当鬼方东侵时,荤粥或受压迫而北移,更促成了商文化向外贝加尔湖地区的扩散。特别是羌族的鬼方,在向北方地区传播青铜文化中充当过重要的角色。《商书·伊尹朝献》记载,成汤时四方民族都来朝献,带来各自和远方交换所得的异物,北方、西方共有十多个民族,其中也有鬼亲(鬼方)。商文化依靠这些分布在北方和西北的草原游牧民族,传入叶尼塞河、阿尔泰山和吐鲁番盆地。在北方的道路中,鄂尔多斯和阴山附近的漠南草原正处于十字路口:向西通过居延海南部可以进入天山北麓,直至伊犁河流域;向北通过蒙古到达贝加尔湖附近和它以西的萨扬-阿尔泰拱顶。所以商代青铜文化和西北草原民族有密切的联系,通过草原民族的传播,在西伯利亚西部地区和欧洲的塞伊玛文化、中亚的纳马兹加文化发生了最早的接触。

周初居住在华夏族以西的共有九国,称九侯,亦作鬼侯,甘肃祁连山以北和天山东部仍是鬼方羌族游牧地区。北方有猃狁,亦作

狁,亦即荤粥或狄族。通过这些民族聚居处,周和葱岭以西民族有了来往。周成王(公元前1042—前1021)时平定殷代奴隶主的叛乱,四邻民族都来朝贺,其中有中亚细亚的渠搜(费尔干纳)国送

狁,亦即荤粥或狄族。通过这些民族聚居处,周和葱岭以西民族有了来往。周成王(公元前1042—前1021)时平定殷代奴隶主的叛乱,四邻民族都来朝贺,其中有中亚细亚的渠搜(费尔干纳)国送

犬,康民(撒马尔罕)赠桴苡,还有祁连山以北的禺氏(月氏)献騊駼。周的势力向西北地区伸展,使这一时期河西走廊和湟水流域出土的陶鬲,青铜戈、镞,都和西周中原同类器物相似,周和新疆天山南北保持着一定的联系,汉族的移民也到达了葱岭以东的地方,传说太王亶父曾封嬖臣长季绰于舂山之虱,“以为周室主”。周王朝的势力已直接掌控了新疆玉石的产地。10世纪时波斯诗人费尔杜西的史诗《王书》记述古代波斯传说,苏哈克(Zohak)曾派人追踪季夏(Jamshid)至于印度、中国边境。季夏曾娶马秦(machin)国王马王(mahang)的女儿为妻。马王意思是“大王”,指亶父。这则传说可能就是指季绰的后代在葱岭附近的繁衍、壮大。从那时起,中国便从葱岭东西的骑马民族那里学会了养马和单骑。《说文》解释“骑”是“跨马”,不同于乘坐,程大昌释《诗·大雅·緜》“古公亶父,来朝走马”,以为走马是单骑。马的家养和由此造就的骑马文化,早先是由骑马的卡西特人注入美索不达米亚这个文明中心的。卡西特人和巴比伦王朝同时,巴比伦王朝灭亡后,卡西特人继续统治这个地区达400年之久。后来希克索人、赫梯人、埃及人和亚述人、波斯人都驯养马匹,将战车和马挂钩。骑马文化一路东传,中国境内最先学会骑马的正是居住在天山和河西走廊的游牧民族。

犬,康民(撒马尔罕)赠桴苡,还有祁连山以北的禺氏(月氏)献騊駼。周的势力向西北地区伸展,使这一时期河西走廊和湟水流域出土的陶鬲,青铜戈、镞,都和西周中原同类器物相似,周和新疆天山南北保持着一定的联系,汉族的移民也到达了葱岭以东的地方,传说太王亶父曾封嬖臣长季绰于舂山之虱,“以为周室主”。周王朝的势力已直接掌控了新疆玉石的产地。10世纪时波斯诗人费尔杜西的史诗《王书》记述古代波斯传说,苏哈克(Zohak)曾派人追踪季夏(Jamshid)至于印度、中国边境。季夏曾娶马秦(machin)国王马王(mahang)的女儿为妻。马王意思是“大王”,指亶父。这则传说可能就是指季绰的后代在葱岭附近的繁衍、壮大。从那时起,中国便从葱岭东西的骑马民族那里学会了养马和单骑。《说文》解释“骑”是“跨马”,不同于乘坐,程大昌释《诗·大雅·緜》“古公亶父,来朝走马”,以为走马是单骑。马的家养和由此造就的骑马文化,早先是由骑马的卡西特人注入美索不达米亚这个文明中心的。卡西特人和巴比伦王朝同时,巴比伦王朝灭亡后,卡西特人继续统治这个地区达400年之久。后来希克索人、赫梯人、埃及人和亚述人、波斯人都驯养马匹,将战车和马挂钩。骑马文化一路东传,中国境内最先学会骑马的正是居住在天山和河西走廊的游牧民族。

但周和西北地区的联系始终被戎狄部落所牵制。周穆王(公元前976—前922)时,犬戎势力扩张,阻碍周和西北方国部落的来往,于是穆王西征犬戎,“益国二十”,打开了通往大西北的草原之路。传说中周穆王曾向西巡狩,直到西王母居住的地方。西王母代表西方极远之处,和觚竹、北户、日下并为四荒(《尔雅·释地》)。西王母是塞人部落,“西”字兼有音义,译出了“斯基泰”(Scythia,Skyth)民族的首音,《汉书·地理志》中的西王母石室,在金城临羌(西宁西)西北塞外,祁连山南麓,似可看作塞人祖居的地方,后来越迁越远。塞人的西移开始极早,周穆王西巡大致是追随塞人西移的路线。公元前960年,周穆王自宗周(洛阳)启程后北渡黄河,出关隥(雁门关)到河套以北,然后向西,经乐都、积石,由柴达木盆地的西夏氏再向西到珠余氏,往前直抵舂山、珠泽、昆仑之丘。葱岭是由于“边舂之山多葱”(《山海经·北山经》),因而得名。昆仑山北麓由东而西都是产玉之地,有于阗、和阗(古白玉河),墨玉(古绿玉河、乌玉河),皮山(古密尔岱玉矿),叶城,莎车(古叶尔羌玉矿)五县。密尔岱山玉矿是新疆境内发现最早的原生玉矿,也是南疆玉矿中最大的一处,半岭以上纯玉无石,故称玉山。葱岭以东,穆王最西所到的地方是赤乌氏,赤乌氏的祖先和周宗室同出一系,可见汉族移民已到葱岭。“赤乌氏,美人之地也,瑶玉之所在也。”赤乌氏所在的叶尔羌河上游既是和西王母部落相同的塞人散居之处,又是出产瑶玉的地方。穆王在这群玉之山大量采购玉石,“取玉版三乘,载玉万只”,大量玉石运到了中原地区。

279年在汲县战国魏襄王(公元前318—前296)墓中出土的《穆天子传》,记下了从群玉之山到西王母之邦,相距3000里。西王母和《山海经》中的渠搜似是同一地方的不同称谓,《史记·五帝本纪》写作渠廋,周初已经和黄河流域有了交往。渠搜在葱岭西五百里,北临锡尔河。穆王在西王母那里受到隆重的接待,于是“乐而忘归”。最后顺黑水(锡尔河)而返,向北二千里到了西北大旷原,取道伊犁河经天山北路东归。

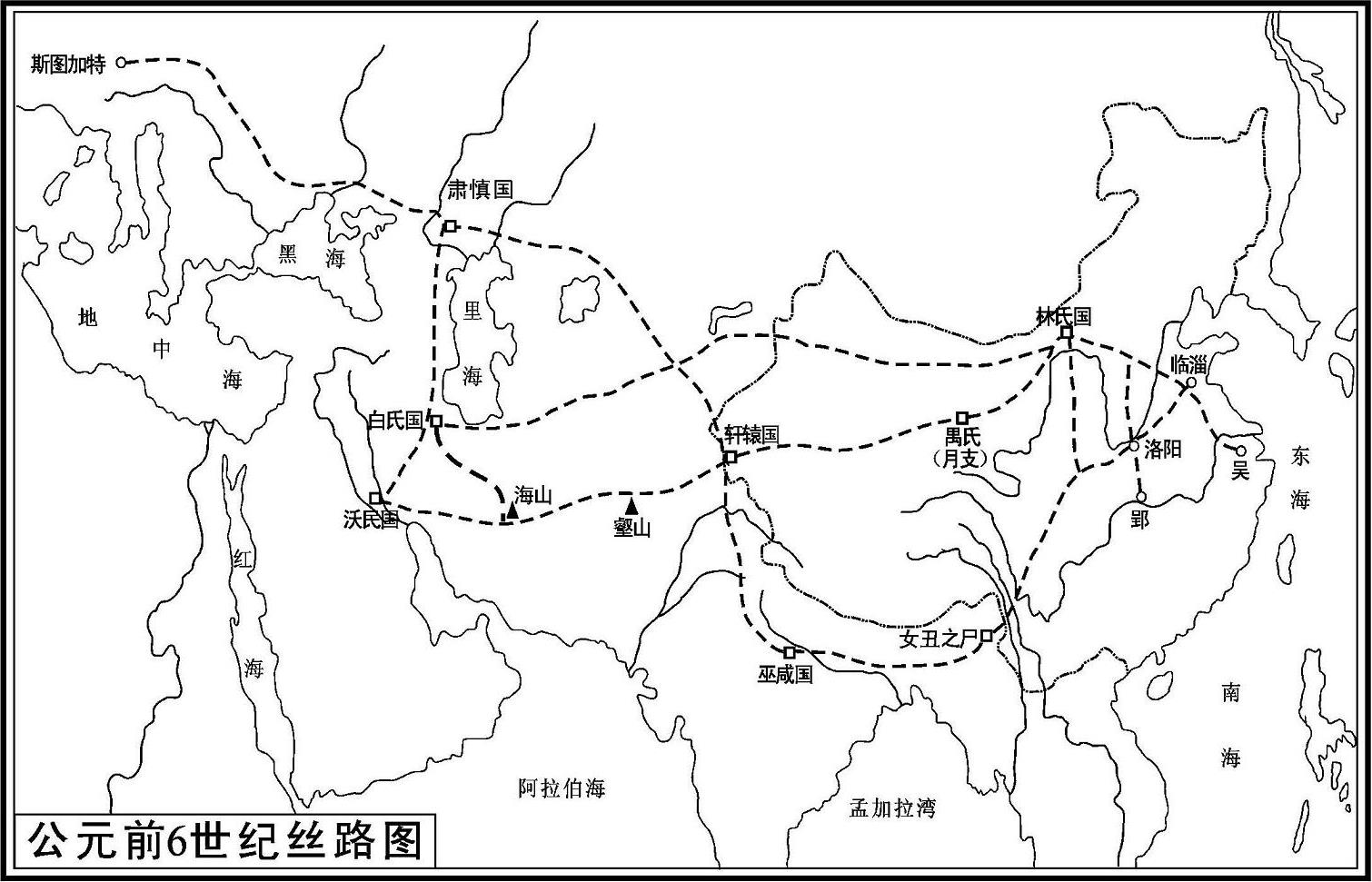

周穆王时代,在文明国家中国和希腊中间,东欧和亚洲的辽阔草原、半沙漠和山区地带,散居着许多独立的游牧部落。后来希腊人把这些散居在东欧、西伯利亚和中亚细亚的部落统称为斯基泰人,波斯人又称之为塞迦人,中国则将分布在河西走廊西端和天山南北的那些部落称为塞人。周穆王到中亚去会见西王母,显示出黄河流域的华夏族决心和强大的塞人部落确立经常的往来关系,打开天山南北的东西交通,发展贸易。

周穆王西征的故事,《竹书纪年》和《史记》都加采录,《竹书纪年》周穆王条:“十七年西征昆仑丘,见西王母。”《史记》卷五《秦本纪》、卷四三《赵世家》记造父以骏马盗骊、骅骝、绿耳等进献穆王,穆王命造父驾车,西巡狩,得见西王母。这些记载大致反映了公元前10世纪以后黄河流域和中亚锡尔河上游地区已有比较牢固的联系。由关中向西的道路,一经祁连山北的河西走廊,一经祁连山南的柴达木盆地,都和新疆建立了联系,天山北路的草原路和天山南路的绿洲路成了中西交通的大道。这条通道的打开,全靠往来于这一带的草原游牧部落,通过这些游牧的羌人、塞人以及后来的月氏人,中亚细亚各族人民和中国西北地区各族人民建立了友好的贸易关系,彼此在经济上、文化上有了较以前更加紧密的联系。《穆天子传》记下了周穆王每到一处就以丝绢、铜器、贝币馈赠各部落酋长,各地酋长也向他赠送大量马、牛、羊和穄酒。新疆玉石的成批东运和中原地区丝绢、铜器的西传,成了这一时期中西交通的重要内容,这些货物西运的终端远远越过了葱岭,一直伸向乌拉尔、波洛伏齐草原和伊朗高原。

从公元前10世纪周穆王征伐犬戎以后,河套以北“荒服”的游牧民族和周王室之间的联系就中断了,周和西北地区各游牧部落的关系越来越显得重要了。懿王以后,周室衰微,戎、狄分别从西方和北方入侵,猃狁成为周室大患。宣王时打败了猃狁。幽王(公元前781—前771)时西方犬戎进入关中,散处泾、渭之间。春秋时期(公元前770—前476)关中秦国强大起来,秦穆公(公元前659—前621)得到熟悉西戎民族的由余襄助,征服了西戎八国,向西北开疆拓土,发展贸易关系,这种贸易是以缯帛、金属器换取游牧部落的牲畜、皮毛和玉石。八国都在中西交通大道的东端,陇以西有緜诸(天水)、畎戎(渭水流域)、狄(临洮)、獂(音桓,陇西),岐、梁、泾、漆之北有义渠(庆阳)、大荔、乌氏(平凉)、朐衍(灵武)。到战国时期(公元前475—前221),西戎八国先后被秦吞并,秦和河西走廊的交通才得以畅通。

西戎以西,游牧在敦煌附近的有允姓之戎,原是塞人,世代居住瓜州,后“为月氏迫逐,遂往葱岭南奔”

,春秋时期月氏民族开始强大起来,向西驱迫塞人,成为甘肃西部最强盛的势力,分布在宁夏到新疆天山南北的广袤地区,禺氏(月氏)边山之玉已成中原的必需品。这时塞人沿天山西迁,散居在天山以北,包括阿尔泰山到巴尔喀什湖以东以南的广大草原。天山以南塔里木盆地周围有一些定居在绿洲上的农牧居民,他们大部分使用东伊朗语。也有一部分是由甘肃、青海、西藏移居的羌族,居住在塔里木盆地的南缘,语言属于藏缅语。现在和田及其附近地区居民的体质特征,和操伊朗语各民族的深目高鼻明显不同,自古以来就“貌不甚胡”,语言也是一种原始的藏缅语。在新疆和天山以东居住的月氏,也操东伊朗语,和中亚细亚北部操北伊朗语的塞人同出一系

[15]

。公元前9世纪以后,斯基泰人广泛分布在咸海以东和巴尔喀什湖到帕米尔高原一带,和天山以北的塞人在人种和语言上十分相近。他们逐渐由综合经济过渡到随时迁徙的游牧和半游牧经济,或过渡到以养马为主的游牧经济。公元前8世纪,一部分世居中亚北部的塞人,在同样操北伊朗语的萨尔马提人的压力下,从中亚西北部迁到黑海西北,他们在公元前6世纪时和希腊人在黑海的殖民城邦建立了频繁的贸易往来,天山北麓通向中亚细亚和库班草原的道路,由于这些操北伊朗语的草原牧民的媒介而显得异乎寻常地通畅。在古代,这里是极其辽阔而并无国界的草原谷地。塞人部落通过他们的游牧方式,在中国和遥远的希腊城邦之间充当了最古老的丝绸贸易商,他们驰骋的吉尔吉斯草原和罗斯草原成了丝绸之路最早通过的地方。

,春秋时期月氏民族开始强大起来,向西驱迫塞人,成为甘肃西部最强盛的势力,分布在宁夏到新疆天山南北的广袤地区,禺氏(月氏)边山之玉已成中原的必需品。这时塞人沿天山西迁,散居在天山以北,包括阿尔泰山到巴尔喀什湖以东以南的广大草原。天山以南塔里木盆地周围有一些定居在绿洲上的农牧居民,他们大部分使用东伊朗语。也有一部分是由甘肃、青海、西藏移居的羌族,居住在塔里木盆地的南缘,语言属于藏缅语。现在和田及其附近地区居民的体质特征,和操伊朗语各民族的深目高鼻明显不同,自古以来就“貌不甚胡”,语言也是一种原始的藏缅语。在新疆和天山以东居住的月氏,也操东伊朗语,和中亚细亚北部操北伊朗语的塞人同出一系

[15]

。公元前9世纪以后,斯基泰人广泛分布在咸海以东和巴尔喀什湖到帕米尔高原一带,和天山以北的塞人在人种和语言上十分相近。他们逐渐由综合经济过渡到随时迁徙的游牧和半游牧经济,或过渡到以养马为主的游牧经济。公元前8世纪,一部分世居中亚北部的塞人,在同样操北伊朗语的萨尔马提人的压力下,从中亚西北部迁到黑海西北,他们在公元前6世纪时和希腊人在黑海的殖民城邦建立了频繁的贸易往来,天山北麓通向中亚细亚和库班草原的道路,由于这些操北伊朗语的草原牧民的媒介而显得异乎寻常地通畅。在古代,这里是极其辽阔而并无国界的草原谷地。塞人部落通过他们的游牧方式,在中国和遥远的希腊城邦之间充当了最古老的丝绸贸易商,他们驰骋的吉尔吉斯草原和罗斯草原成了丝绸之路最早通过的地方。

希腊史家希罗多德(公元前484—前425)也从欧洲自西而东对欧亚草原的各个民族作了描述。他说从黑海边的顿河口出发,有分布在库班草原的西梅里安(Cimmerian)人,其东有斯基泰人,东北经过萨尔马提(Sauromathae)、布提尼(Budini)等部落到蒂萨杰(Thyssagetae)人居地后,便转向里海东北,穿越分布在吉尔吉斯草原至锡尔河下游之间的奄蔡(Iurcae)人、马萨革泰(Massagetae)人的居地,通过安杰帕人(Argippaei)的境域,可以到达天山附近伊赛顿(Issedon)人的地方。所经的地方由顿河而东,要渡过伏尔加河、乌拉尔河、恩巴河,过咸海北岸东南转向锡尔河和楚河,然后沿伊犁河进入天山北麓。希罗多德提到的斯基泰人,在中国古史中称肃慎,当时已西迁到里海东西两岸。遍布在锡尔河和巴尔喀什湖之间,西周初年和黄河流域通使的康民、渠搜都在这条大道的近旁,向西北远通高加索和南俄罗斯,向西南则指向阿姆河和伊朗高原,经过形势险要的里海关可到美索不达米亚。

伊赛顿人大约是居住在伊犁河流域的乌孙人,乌孙的古读“阿孙”和“伊赛顿”的发音相近。汉代乌孙国居地本来是塞人游牧区,在伊犁河和特克斯河流域。伊赛顿人的东面居住着阿里麻斯比人(Arimaspea)和希帕波里亚人(Hyperborean)。阿里麻斯比,《汉书》中介乎康居和乌孙之间的小国乌禅幕或者是它的遗名。比希罗多德早二百年的普罗柯尼苏的阿里斯提士(Aristeas)有一本专书《阿里麻斯比》,记述在里海和中亚草原间不断迁徙的塞人部落。阿里麻斯比以东的希帕波里亚人,不是远在黄河流域的汉人 [16] ,而是月氏人或居住在天山以东的民族。据6世纪罗马学者史蒂芬诺(Stephanus)引述公元前5世纪达曼斯蒂(Damastes)《论民族》,在斯基泰人的上方居住的是伊赛顿人,伊赛顿人上方居住的是独目人,在独目人上方有勒比山(Rhipae),北风从这里不断吹出,山上常年积雪。在此山之外,希帕波里亚人一直散居到另一个大海之滨 [17] 。在中国历史上,这些民族是分布在河套地区以北的戎族和狄族。这些记载说明公元前6到前5世纪,中国和希腊之间确已有了来往。从公元前7世纪起,阿里麻斯比人向西攻略,引起中亚各草原民族波浪式地向西迁移,斯基泰人和米太人从东北威胁亚述帝国,最后在公元前612年由巴比伦和米太结成联盟,灭了亚述帝国。这里,间接的原因是中原地区齐桓公(公元前685—前643)、晋文公(公元前636—前628)、楚庄王(公元前613—前591)先后到中原奠定他们的霸主地位,然后打起尊王攘夷的旗号,对北狄、西戎展开尖锐的斗争,驱赶这些分布在中国北方和渭水以西的草原民族向西迁移,以致和原先分布在中亚各地的游牧民族争夺水草,发生战争。

中国是世界上最早养蚕织丝的国家,并且在公元6世纪以前是唯一饲养家蚕(

Bombyx mori

)和织造丝帛的国家。1958年在浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址下层,已发现由家蚕丝织成的绢片、丝带和丝线,经鉴定,每平方厘米经纬线各有40根

,遗址年代距今4700多年,约在公元前2800年。商代养蚕缫丝大有进步,成为一项取得重大成就的手工业。商代青铜器上已有平纹素织和挑织菱形花纹的文绮的印迹。陕西宝鸡西周早期墓葬中更有地纹和花纹全是斜纹组织的绫、绮残迹,已经用简单的提花机。春秋战国时期丝织业更有长足的进展,除了使用平放或斜卧式的织机,织出各种提花的文绮、纨素、绫罗之外,更有了平放的织锦机,用各种彩色丝线织出五色缤纷的彩锦,丝织物上又盛行施以彩绣,出现了多种多样的锦衣、锦绣。这些世界上独一无二的精美衣料吸引了西北的游牧民族,成为重要的等价交换物,在各族人民中间起着货币的作用,并且通过他们流向欧亚草原各地。

,遗址年代距今4700多年,约在公元前2800年。商代养蚕缫丝大有进步,成为一项取得重大成就的手工业。商代青铜器上已有平纹素织和挑织菱形花纹的文绮的印迹。陕西宝鸡西周早期墓葬中更有地纹和花纹全是斜纹组织的绫、绮残迹,已经用简单的提花机。春秋战国时期丝织业更有长足的进展,除了使用平放或斜卧式的织机,织出各种提花的文绮、纨素、绫罗之外,更有了平放的织锦机,用各种彩色丝线织出五色缤纷的彩锦,丝织物上又盛行施以彩绣,出现了多种多样的锦衣、锦绣。这些世界上独一无二的精美衣料吸引了西北的游牧民族,成为重要的等价交换物,在各族人民中间起着货币的作用,并且通过他们流向欧亚草原各地。

商代以来丝织物已经成批地向外推销,《管子·轻重》说:“殷人之王立帛牢,服牛马,以为民利,而天下化之。”《尚书·酒诰》也指出:“肇牵车牛,远服贾。”春秋后期出没边塞的北方游牧民族义渠、林胡、楼烦,战国时崛起于漠北的匈奴,都惯于使用马匹,或驾车,或单骑,和他们西邻的月氏、塞人在经济和文化上关系密切。《史记·历书》更记载,在周厉王(公元前878—前841)和幽王(公元前781—前771)时,“畴人子弟分散,或至诸夏,或至夷翟”。有很多精通天文、丝织技术的技术家和工匠已经成批迁入西北少数民族地区。内地的天文、历法和丝织技术因此通过西北地区又传到更远的西方。阿尔泰地区卡童河、伯莱利河、乌尔苏耳河和乌拉干河流域发现的贵族石顶巨墓出土了一批中国制造的丝织物,系用捻股细丝线织成的平纹织物,有小块的,也有整幅铺盖在皮服上的。这批墓葬的时间,大致都属于公元前5世纪,相当于春秋战国之际。其中最突出的是,巴泽雷克3号墓曾出土有花纹的斜纹绮(每平方厘米为18×24支纱),巴泽雷克5号墓出土的鞍褥面是一块施有刺绣的平纹绸(每平方厘米为40×52支纱),刺绣图案是色调优美的凤凰、孔雀缠枝纹。同期墓葬中出土的还有西亚出产的羊毛绒毯和精细的羊毛织物。公元前4到前3世纪的墓葬中还发现了秦式镜。巴泽雷克5号墓中发掘出当地独一无二的一辆四轮马车,从马车的形制和随葬的丝织物推测,都来自中国,推测墓主是曾和中国和亲的阿尔泰部落首领,而墓葬主人的骨骼都属塞人,并经涂敷香料。阿尔泰诸部落首领是一种混有蒙古利亚成分的欧罗巴人种,他们和中亚细亚的塞人部落是有十分密切的联系的。巴泽雷克式样的艺术也可以在天山的柯尔克孜族装饰图纹中见到传播的印迹。此外,在新疆的阿拉沟(托克逊西)东口,1977年也发现了春秋战国时期的丝织物和漆器。出土的菱纹链式罗是战国时内地刚刚才有的丝织珍品,由于外销,已经沿着丝绸之路运到了天山山麓。阿拉沟东口竖穴墓的主人正是塞人。

沿着欧亚草原丝路,在乌兹别克斯坦南部阿姆河的城市沙巴里达坂(Sapalli Tepe)和叙利亚的丝路古城巴尔米拉(Palmyra),都有过早期中国丝绸遗物出土。沙巴里达坂的138座墓葬中,有25座发现了时间在公元前1700—前1500年间真正的丝织品残件。从1925年起在巴尔米拉遗址发掘的法国考古学家普菲斯特,陆续找到的中国丝织物有四五十件,都属汉晋时代的产品。

丝路西端的希腊,由于在雕刻和陶器彩绘人像中发现所穿衣服细薄透明,所以有人推测在公元前5世纪中国丝绸已经成为希腊上层人物喜爱的服装。这些雕像有巴特侬神庙的“运命女神”(公元前438—前431),埃里契西翁的加里亚狄(Karyatid)像等公元前5世纪雕刻家的杰作,他们都身穿透明的长袍(chiton),衣褶雅丽,质料柔软,都系丝织衣料

[18]

。雅可波利斯的科莱(Kore)女神大理石像,胸部也披有薄绢,是公元前530—前510年的作品。希腊绘画中也有类似的丝质衣料,公元前5世纪雅典成批生产的红花陶壶上已有非常细薄的衣料

,公元前4世纪中叶的陶壶狄奥希索斯和彭贝(Diohysos & Pompe)更是显著的例子

[19]

。特别是克里米亚半岛库尔·奥巴(Kul Oba)出土公元前3世纪希腊制作的象牙版上的绘画“波利斯的裁判”,将希腊女神身上穿着的纤细衣料表现得十分完美,透明的丝质罗纱将女神乳房、脐眼完全显露出来,这就可以断定,这种衣料只有中国才能制造,决非野蚕丝织成

[20]

。在雅典西北陶工区的墓葬内,有一座是雅典的富豪阿尔西比亚斯(Alcibiades)家族的墓葬,出土六件丝织物和一束可分成三股的丝线,经鉴定,这些丝织品是中国家蚕丝所织,属于公元前430—前400年

[21]

。

,公元前4世纪中叶的陶壶狄奥希索斯和彭贝(Diohysos & Pompe)更是显著的例子

[19]

。特别是克里米亚半岛库尔·奥巴(Kul Oba)出土公元前3世纪希腊制作的象牙版上的绘画“波利斯的裁判”,将希腊女神身上穿着的纤细衣料表现得十分完美,透明的丝质罗纱将女神乳房、脐眼完全显露出来,这就可以断定,这种衣料只有中国才能制造,决非野蚕丝织成

[20]

。在雅典西北陶工区的墓葬内,有一座是雅典的富豪阿尔西比亚斯(Alcibiades)家族的墓葬,出土六件丝织物和一束可分成三股的丝线,经鉴定,这些丝织品是中国家蚕丝所织,属于公元前430—前400年

[21]

。

目前所见欧洲出土的最早的中国丝绸,是属于早期铁器时代的公元前6世纪中叶的一座德国贵族墓葬。在德国西南部的巴登-符腾堡(Baden-Wurttemburg)的荷米歇尔(Hohmichele)发掘的6号墓中,发现了一件确是当地制作的羊毛衫,羊毛和装饰图案中都杂有中国家蚕丝,墓中还出土成批的希腊和地中海地区的器物 [22] 。这些中国蚕丝可能是经过黑海地区运入德国,因为在斯图加特附近的霍克道夫–埃伯丁根(Hochdorf-Eberdingen),一座公元前6世纪晚期的古墓也出土了丝毛混纺的织物。这些史实生动地勾勒了驰骋在欧亚草原上的斯基泰人在公元前6至前3世纪时,充当了中国丝绸最大的中介商和贩运者。

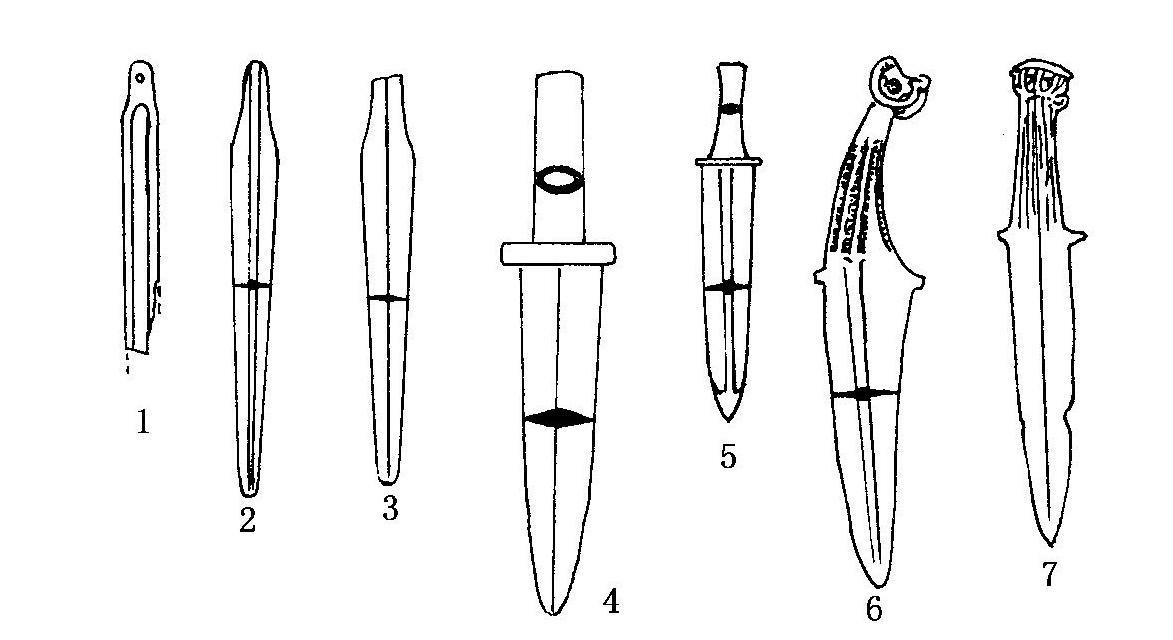

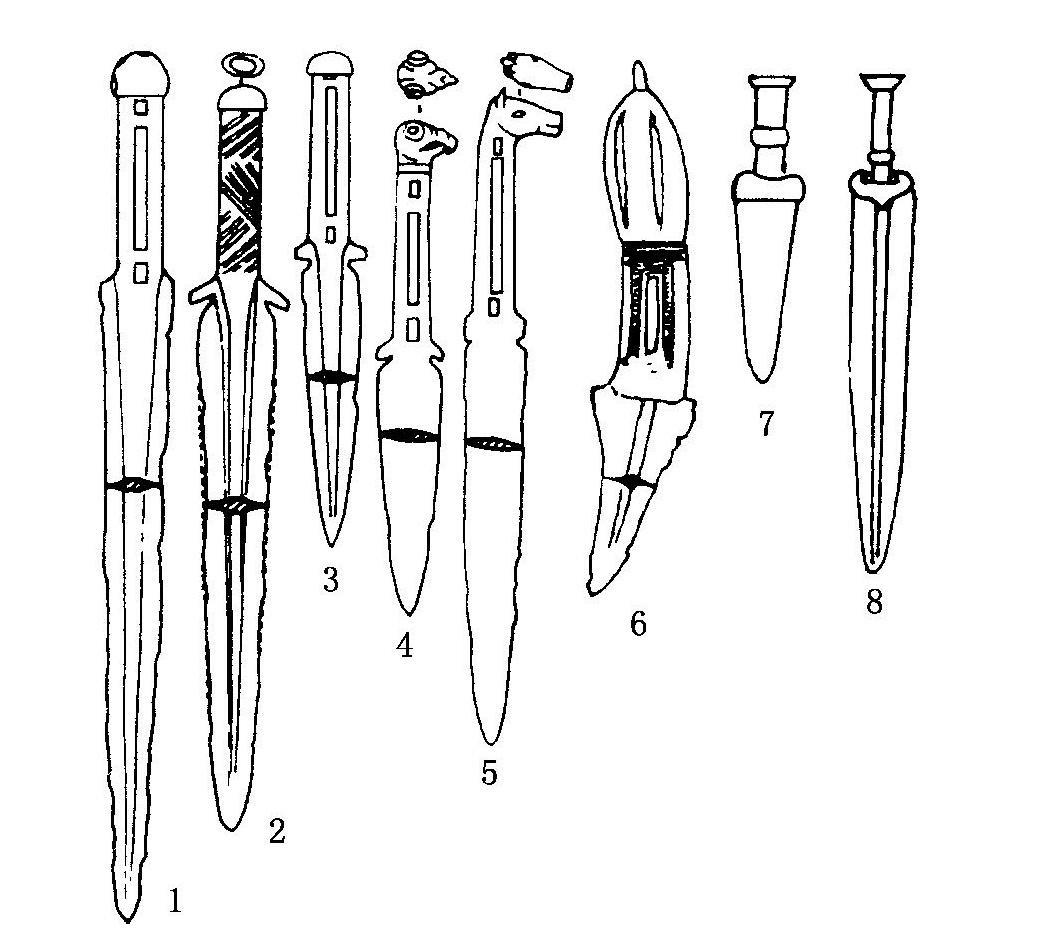

欧亚草原上斯基泰部落的广泛分布和相互间的交往,使得中国和欧洲在青铜器时代的联系有比以前更进一步的发展,表现在各种器物式样上的类同和相似。公元前1000年以后,中亚的南土尔克曼地区开始进入铁器时代,手工业与农业分离开来,畜牧业有新的发展,马匹逐渐成为主要的畜牧对象。欧洲在同一时期(约公元前10世纪至前5世纪)也开始了早期铁器时代第一期的哈尔希塔特文化,哈尔希塔特时代丹麦出土的兽角把头(作双环形)青铜双刃剑和俄罗斯出土的环状把头青铜剑,都和中国北方以及近年发现的相当于商代晚期的成都十二桥巴蜀文化遗址出土的同类青铜柳叶剑相似。这一种类型的柳叶剑,20世纪上半叶的早期收集品通常认为出自鄂尔多斯地区

[23]

,房山琉璃河53号墓出土的一件属西周早期,时间最早。剑身和柄间有向两侧凸起的护手,护手有各种形状,长方、椭圆、半月、兽首、鸟首或两端翘起;柄首有环形、双环形、椭圆、长方或兽面形;茎上有沟槽和透孔,有的饰动物纹。哈尔希塔特文化的这类青铜剑有双环柄首、半月形护手,或环形柄首、椭圆护手,都和当地传统产品不同,别具一格,明显地受到中国中原地区和北方地区流行剑式的影响。环状把头剑一直通行到汉朝,对草原民族的影响很深。双环形柄首青铜剑在公元前3世纪的萨尔马提人中还在使用

。兽形柄首青铜剑早见于昌平白浮西周墓、辽宁宁城南山根石椁墓中,时间早于塔加尔文化第一期(公元前7世纪到前4世纪)的兽形柄顶短剑。昌平白浮西周时代的一种蕈首(个别为兽首)缕孔筒柄短剑,与商代晚期北方流行的铃首或兽首的匕首式短剑不同,而在年代上早于銎柄式短剑,很可能是銎柄式柱脊剑的祖型。后者见于米努辛斯克盆地和苏莱密沃村(俄罗斯)。进一步可以说明,銎柄式剑的曲刃剑身并非是它固有的文化传统,而是分布在中国东北地区分体曲刃剑的衍化物

。兽形柄首青铜剑早见于昌平白浮西周墓、辽宁宁城南山根石椁墓中,时间早于塔加尔文化第一期(公元前7世纪到前4世纪)的兽形柄顶短剑。昌平白浮西周时代的一种蕈首(个别为兽首)缕孔筒柄短剑,与商代晚期北方流行的铃首或兽首的匕首式短剑不同,而在年代上早于銎柄式短剑,很可能是銎柄式柱脊剑的祖型。后者见于米努辛斯克盆地和苏莱密沃村(俄罗斯)。进一步可以说明,銎柄式剑的曲刃剑身并非是它固有的文化传统,而是分布在中国东北地区分体曲刃剑的衍化物

。怀来北辛堡、和林格尔范家窑子等出土柳叶剑则和塔加尔文化第二期(公元前4世纪到前2世纪)弯头柄顶短剑相近,年代更早。这就可以看出塔加尔文化对于中国式青铜剑的西传是一个重要的媒介。

。怀来北辛堡、和林格尔范家窑子等出土柳叶剑则和塔加尔文化第二期(公元前4世纪到前2世纪)弯头柄顶短剑相近,年代更早。这就可以看出塔加尔文化对于中国式青铜剑的西传是一个重要的媒介。

中国青铜器传入南俄罗斯和欧洲的还有剑鞘带上所附形状对称、图纹繁富的铜制或玉制饰品,祭祀用的青铜斧钺 [24] ,器身细长的带扣项圈。由欧洲传入或者由斯基泰人向东西双方传播到中国的器物有兽形壶把、兽形金饰物、金银高脚杯(杯脚作球形或环形) [25] 、某种形式的青铜矛头,以及鞍饰扣。还有一种仅见于南俄、哈尔希塔特和中国的三棱箭镞,但这种箭镞或者起源于中亚的纳马兹加文化。

(1)商代短剑

西南巴蜀地区:1. 广汉三星堆一号祭祀坑出土玉短剑 2、3. 成都十二桥出土铜短剑 中原商文化:4、5. 殷墟苗圃北地M116,沂水信家庄灰坑出土铜短剑 北方地区:6、7. 山西保德林遮峪、河北青龙抄道沟出土铜短剑

(2)西周铜短剑

1—6. 北京昌平白浮 7. 浙江长兴 8. 安徽屯溪

商代晚期至西周时期中国青铜短剑

马具、兵器和野兽纹饰(动物纹饰)构成了欧亚草原诸民族的三个主要特征。马具是中国从中亚草原民族引入和加以借鉴的,秦穆公最先组织骑兵,《韩非子》记“秦穆公送重耳,畴骑二千”。春秋时,秦晋二大北方强国为了对付游牧民族,在公元前7世纪便已使用单骑作战了。到赵武灵王(公元前325—前299)时,更大力推广骑射,为适应这种新的战术,于是“始出胡服令”(《史记·赵世家》),公开允许服胡装。伊朗式的铁铠和环锁铠也代替笨重的犀兕皮甲。胡服衣冠与黄金饰比(又称鲜卑、胥纰、犀毗、师比)的外族带钩也随着进入中原地区。兵器则中国和欧亚草原民族互有影响,在某些方面如青铜剑、矛、刀、钺,有从中国向北方和西方扩散的趋势。至于动物纹饰,也是草原地区广泛流行的艺术,在中国北方、蒙古、南西伯利亚、哈萨克斯坦直至黑海沿岸都很盛行。中国北方草原地区动物纹起源极早,可以上溯到商代晚期,商周时期的兽头刀和短剑,春秋战国时期的群兽纹长方形饰牌,卷曲成环的虎形饰牌,以及两汉时期流行的长方形透雕带饰等,在蒙古、外贝加尔、米努辛斯克盆地都有发现,这些动物纹器物可在中国境内找到它们的祖型。春秋战国以来盛行的丰富多彩的圆雕动物造型及其他多种题材的动物纹,都有中国北方民族所特有的基本题材和艺术风格,和斯基泰-西伯利亚野兽纹并无承袭关系

。

。

斯基泰-西伯利亚野兽纹和阿尔泰艺术在春秋晚期和战国时期,被中国北方动物纹造型艺术所吸收,表现出某些题材的重复和模仿,如屈足鹿、鹰头兽、躯体扭转兽和双兽格斗纹,但出现时期较晚。螺旋形野兽纹(兽背作连续的旋纹)是斯基泰动物纹中最优秀的作品,出土于准格尔旗西沟畔战国晚期墓中的螺旋纹鹰头狮身兽完全仿照斯基泰格式,这种半鹰半狮状幻想动物纹源出于西亚两河流域。而在陕西神木县出土的圆雕金鹿形鹰头兽,利用鹿身巨角又雕成八个鹰头,卷曲的尾巴也雕成另一鹰喙,周身刻有商周艺术常见的云纹,成为一件别具匠心的艺术品。呼和浩特附近出土的螺旋纹屈足鹿,角贴背作四个连续的环形,四足屈伸,和公元前6世纪克里米亚出土的屈足鹿形制相仿,差别只是斯基泰艺术中四支鹿角仅有末支成环状,其余三支在顶端成弧形。中国北方草原民族,特别是战国时期匈奴崛起以后,对斯基泰艺术的借鉴有所加强,因此斯基泰-西伯利亚动物纹饰品只是在战国时代晚期(公元前4世纪)才传播到中国北方草原地区。

中国动物纹自新石器时代开始就已形成它特有的主题和艺术风格。罗斯托夫采夫把饕餮纹、龙纹、鹰头兽纹作为中国动物纹的三大主题,认为都起源于两河流域、近东或两者共出一源 [26] 。其实,饕餮纹起源于龙山文化。龙纹在汉代以前尚未成为动物纹中的重要题材,并非起源于鹅头或鸭头,而是由马首变化而来。鹰头兽则从未构成中国动物纹的重要题材,只是由波斯—中亚—阿尔泰部落再经匈奴东传蒙古和内蒙地区,进入中国北方后这一艺术印象便迅速消失了。