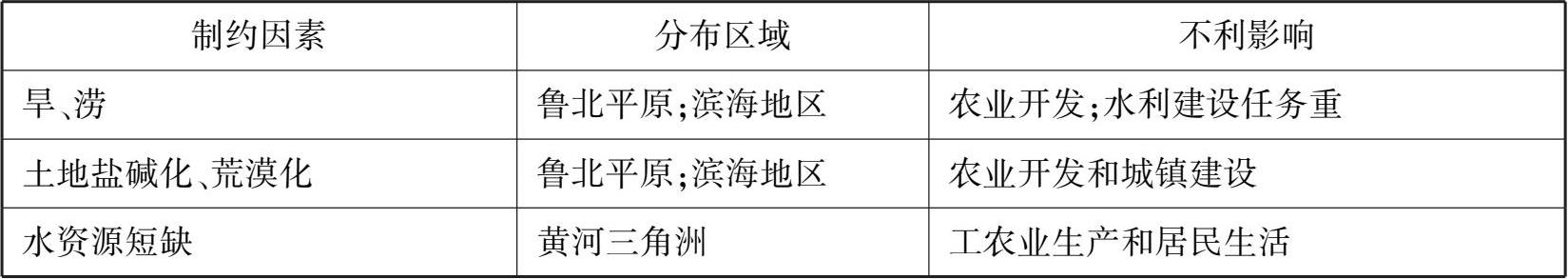

黄河三角洲因黄河泥沙淤积而成,成陆晚,土壤盐碱含量高,地下水位高,矿化度大,加上蒸发强烈,海水顶托和海潮侵袭,使土壤盐渍化程度较高,植被覆盖率低,加上旱、涝、风、沙、雹、潮等自然灾害频繁,致使该地区生态环境和陆地生态系统都比较脆弱,自我恢复能力差。黄河三角洲也是山东省旱、涝、盐碱化灾害集中的地区(表2-5)。

表2-5 黄河三角洲开发主要生态制约因素

续表

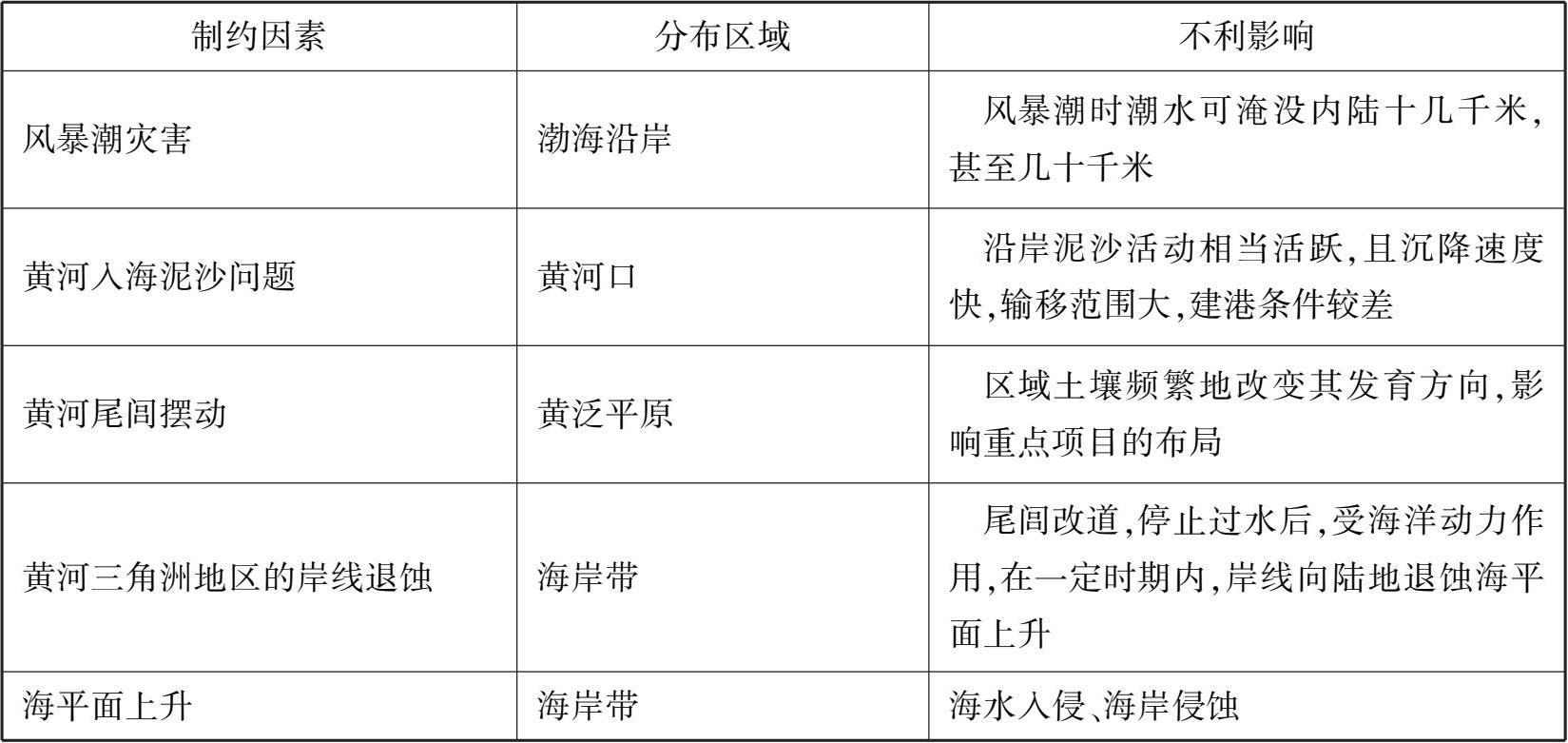

此外,由于黄河尾闾摆动频繁、流路多变,长期影响黄河三角洲地区工业和城镇布局,特别对一些重点项目存在巨大的防灾隐患。另外,海岸防护设施不完备,现有防潮堤标准低,风暴潮威胁较大,海岸蚀退明显。

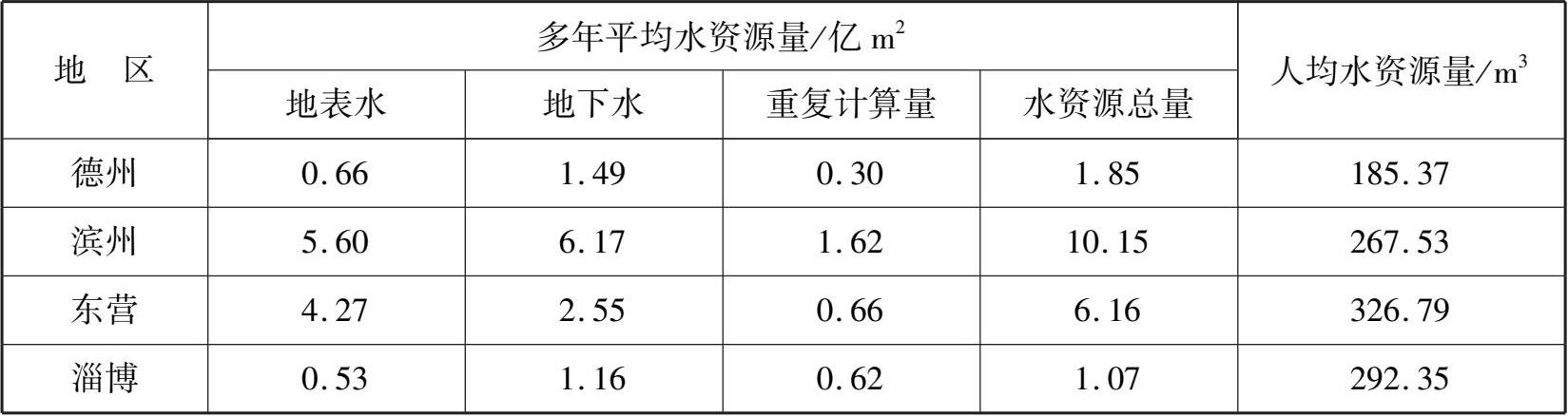

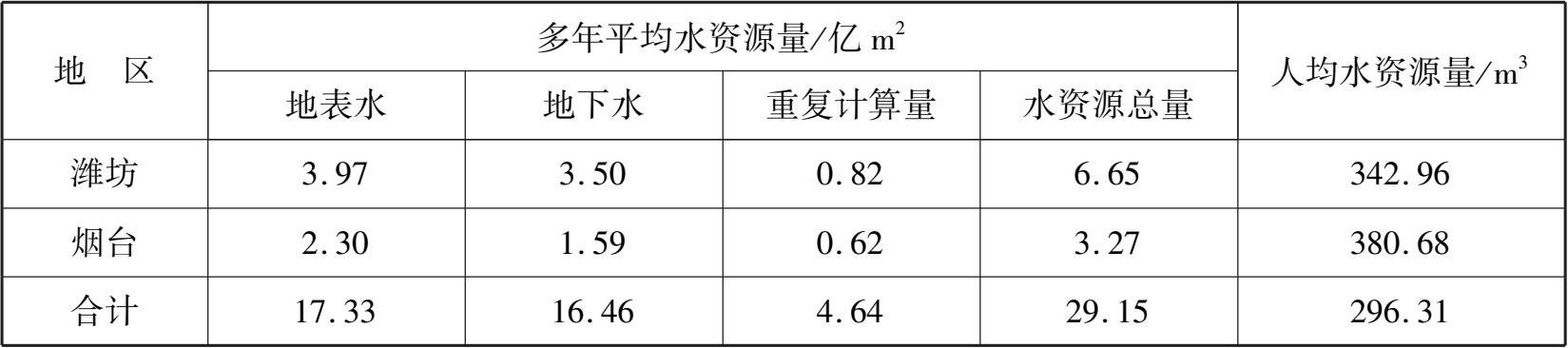

黄河三角洲水资源总量多年平均为29.2亿m 3 ,人均水资源量仅296 m 3 ,低于山东省人均334 m 3 的水平,远低于国际公认的人均水资源1 000 m 3 的紧缺标准,属资源型缺水区域(表2-6)。黄河三角洲多年平均降雨量575 mm,年际年内降水不均,拦蓄利用难度大。作为重要客水来源,东营市、滨州市、乐陵市、庆云县、高青县主要依赖于黄河引水,近年来水量有所减少,并且受到国家分配指标限制,致使水资源供需矛盾加剧。另外,部分地区地下水开采过度,形成了以城市水源地等为中心的地下水漏斗区,淄博、滨州、潍坊及莱州市漏斗区面积达2 800 km 2 ,沿海地区由于大量超采地下水,海水入侵,入侵面积高达800 km 2 。然而,从环渤海地区看,黄河三角洲由于具有黄河水资源比较突出的优势,又是淡水资源相对丰富的地区。

表2-6 黄河三角洲多年平均水资源量情况

续表

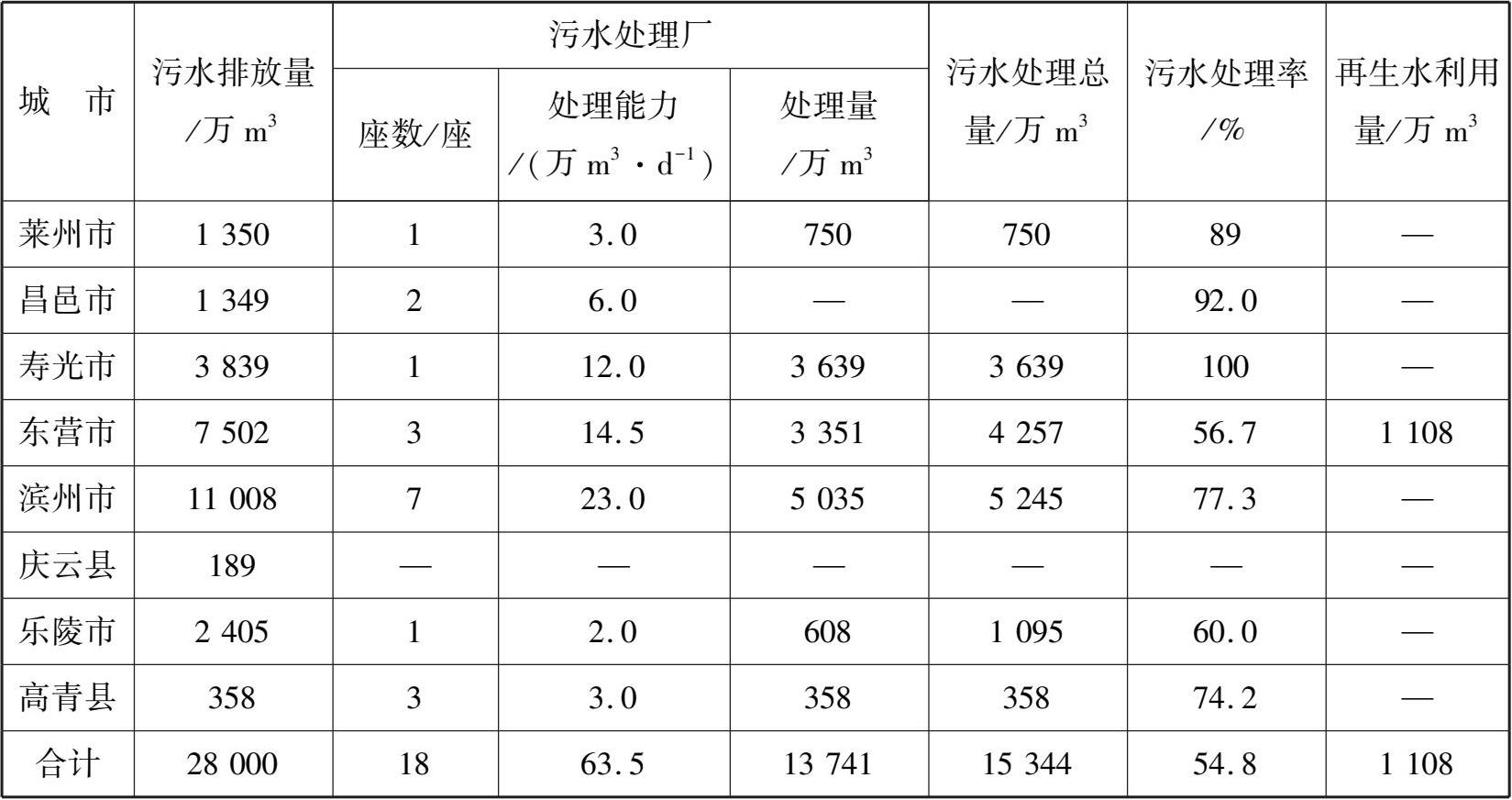

随着黄河三角洲经济的迅速发展,工业污水和生活污水排放量日益增加,水质污染呈加重趋势。2008年,黄河三角洲各县(市、区)污水排放总量为2.8亿m 3 。该区共建污水处理厂18座,污水处理总量达1.5亿m 3 ,处理率为54.8%,再生水利用量为0.1亿m 3 ,仅占污水排放总量的4%(表2-7)。大量未经处理的废污水直接排入河流和湖泊,多数河道被污染,水质普遍为Ⅴ类和劣Ⅴ类。河流水系中以小清河和广利河污染最为严重,综合污染超过国家Ⅴ类标准。湖泊水库氮、磷营养盐超标,水质富营养化风险较高。由于淡水资源短缺,并且遭受严重污染,水资源已经成为制约黄河三角洲地区经济社会发展的重大瓶颈。

表2-7 2008年黄河三角洲城市污水排放量及其处理量

黄河三角洲地区已拥有良好的基础设施,初步形成了包括航空、海港、铁路、公路、管道等在内的综合运输体系。胶济铁路将东营连接到京沪铁路;东营港有航线连接到大连;公路通车里程达31 903 km,公路密度位居全国前列,达到每百平方千米120.4 km。济青高速公路、东(营)青高速公路、滨博高速公路、荣乌高速公路将黄河三角洲连成一体。黄河利津垦利大桥2001年通车后,黄河三角洲地区到京津地区的公路交通时间和距离大大缩短。在港口建设方面,潍坊港、莱州港初具规模,东营现有1个5 000 t级泊位和5个3 000 t级泊位,万吨级泊位——滨州港也正在大规模建设。航空支线机场也已投入使用。电力设施完备可靠,建成输变电站42座,用电总量达62亿kW·h。所有这些都为本区开发奠定了坚实基础。但是从整体上看,黄河三角洲地区基础设施仍滞后于区域开发的需求。港口规模偏小,吞吐量低,配套支撑能力不强,缺乏疏港铁路与周边区域连接贯通的干线铁路,高速公路也尚未形成网络。

黄河三角洲地区高效生态经济尚处于起步阶段。传统农业占较大比重,产业化、规模化水平不高;地方工业总量规模较小,产业素质偏低,关联度不强;服务业发展滞后,占GDP比重低于全省平均水平13.2个百分点。

黄河三角洲地区在对外开放领域中的沿海区位优势还远远没有发挥出来。1999年东营市外贸出口依存度只有0.57%,比山东省同期平均水平11.08%低10多个百分点。近年来,全区外向型经济发展加快,但仍低于全省平均水平。2009年全区进出口总额和实际利用外商直接投资分别仅占全省的7.1%和6.2%。2009年黄河三角洲对外贸易系数为16.53%,其中外向度较高的寿光为28.04%,滨州为25.29%,但均低于山东全省33.67%的平均水平(表2-8)。

表2-8 2009年黄河三角洲对外贸易情况