坦克是陆军较重要的突击力量,装备有大口径火炮、行进装置、观瞄系统、通信设备、电气设备及厚实的装甲等,是战场不可或缺的技术兵器。坦克的作用在于摧毁敌方坚固堡垒、步兵、掩体和敌方装甲目标,起到掩护己方有生力量的作用,并利用速度优势快速突进。从外形来看,坦克主要由两大部分组成,炮塔和底盘,当然这是大的框架,不同时期不同型号的坦克有比较大的差别。

我们拿美国M1“艾布拉姆斯”系列主战坦克为例。

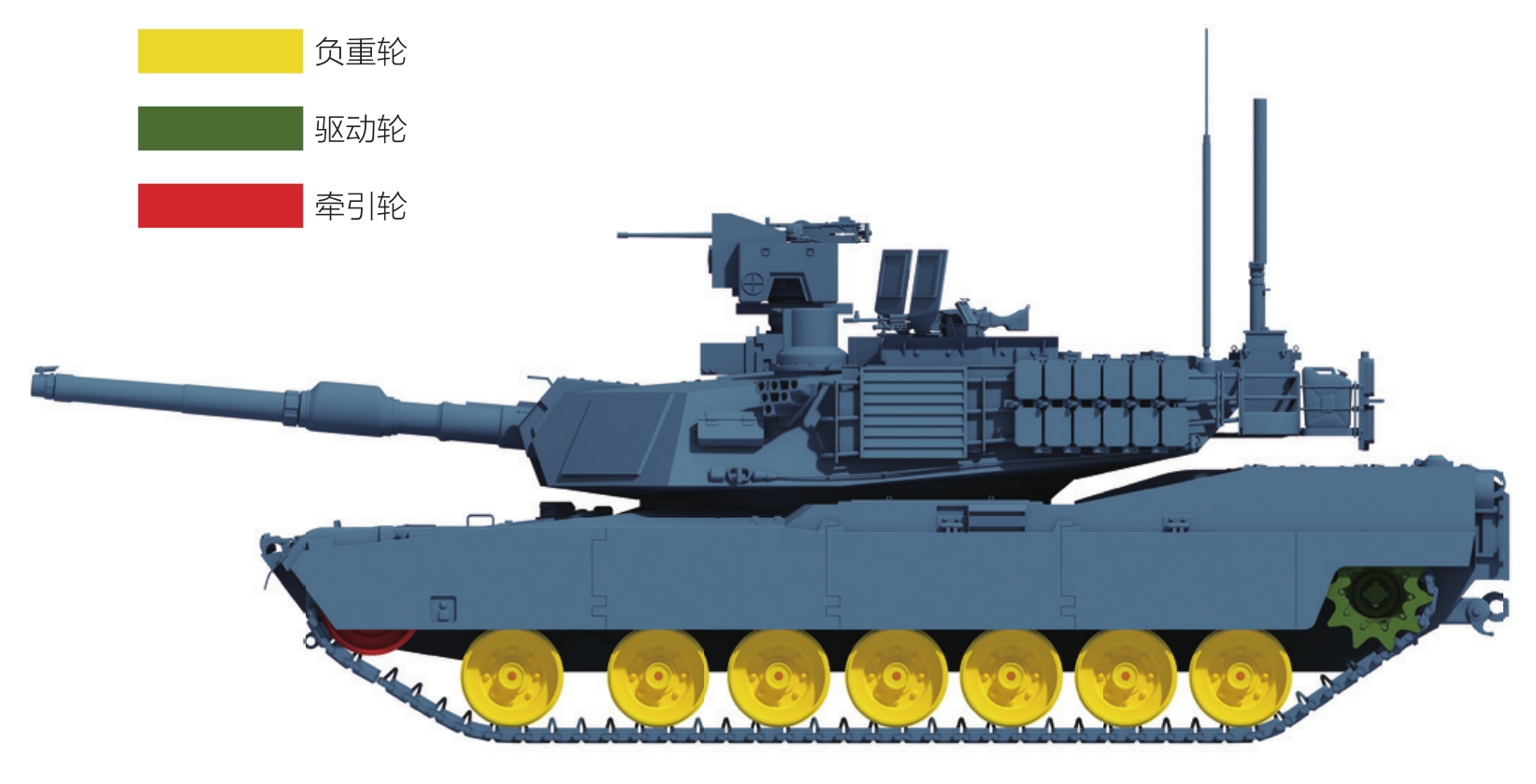

美国M1“艾布拉姆斯”主战坦克能够应付各种崎岖地形并以较快速度前进,主要是靠后部驱动轮带动履带,中间的轮子为负重轮,负重轮没有驱动装置,前部为牵引轮(诱导轮)。坦克的转向并非像民用汽车那样用前轮改变方向,而是通过调节两侧履带前进速度,使两侧速度不一致从而转向。两侧履带前进方向不同还可使坦克实现原地转弯,如左侧履带向后,右侧履带向前运动,坦克就可以原地转弯,这个本领在面对复杂道路时非常有效。

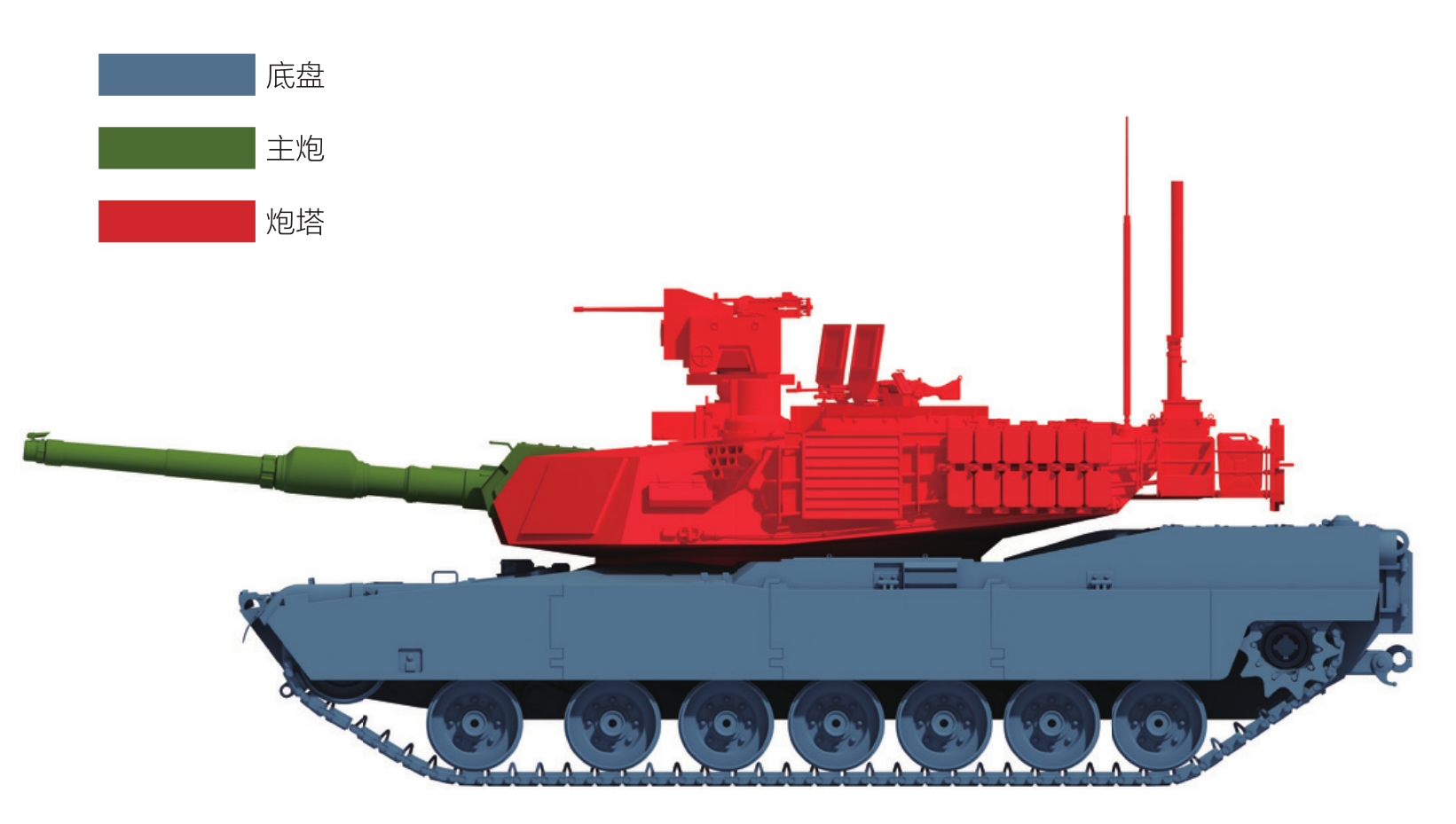

坦克上部为炮塔,外部为装甲,最快不到10秒钟即可旋转一圈。M1主战坦克炮口径为120毫米,炮弹初速度为1500米/秒,可以击中3000米外目标。炮管有一套复杂的稳定系统,可以保证坦克在行进中出现颠簸、跳跃时,炮管始终瞄准目标,从而精准射击。炮塔顶部通常会装备机枪,起到防空及对敌方步兵进行火力压制的作用。炮塔还装备一挺同轴机枪,顾名思义,就是固定于炮塔之上,跟随炮塔旋转的机枪,用于击杀车体前方目标。

坦克驱动轮、负重轮、牵引轮示意

M1主战坦克乘员为4人,驾驶员在下部车体较靠前位置,车长、炮手和装填手在炮塔内工作。驾驶员通过炮塔前方的舱门进出,视野非常狭窄。因坦克空间有限,坦克驾驶员与F1车手相似,以半躺姿态驾驶。所以开坦克并不是看上去那样威风凛凛,驾驶员的感受不会很舒适。驾驶员通过只能观看到正前方120度视野的潜望镜来观察道路。车长在炮塔工作,其观察窗视野相对于驾驶员稍好,可以实现360度全向观测。车长通常在炮手之后的位置,负责指挥和通信,并协同车内各乘员工作。M1主战坦克没有装配自动装弹机,需要一名专职装填手为坦克炮输送炮弹,炮弹需要从炮塔后部的弹药隔舱取出。

M1主战坦克的发动机布置在坦克尾部,使用的是比较少见的1500马力燃气轮机。M1主战坦克的AGT-1500燃气轮机与飞机发动机相似,整体零件数量较少,故障率较低,耐用可靠,这反映出美国高度发达的军事工业与科技水平。坦克发动机不但需要日常维护省时高效,更换时间也不能冗长,通常一小时左右即可更换。燃气轮机虽然体积比其他柴油机小一些,噪声控制更好,更隐蔽,但燃料消耗较大,成本高,与飞机发动机一样,工作时温度很高,需要额外的散热装置。因为造价昂贵,所以这类精贵的坦克发动机不是“穷国玩具”,没有强大的后勤体系支撑,这型坦克很少有国家装备得起,即使军费富到流油的美国也打算使用性价比更高、更加现代化的轻型坦克逐步取代M1主战坦克,但这还需要很长时间。

坦克最常使用的主要武器为坦克炮,坦克炮的炮弹有若干种,目前主流的坦克炮分为线膛炮和滑膛炮两种,绝大多数坦克装备滑膛炮,使用的炮弹主要为穿甲弹、破甲弹、爆破弹和碎甲弹等。根据任务和属性不同需要携带不同类型的弹药,一般一辆坦克一次可携带40枚左右的坦克炮弹。这又引发出了另一个问题:自动装弹机。

现代主战坦克主要部分示意

自动装弹机

《三国志·蜀书·诸葛亮传》中有如下记载: 亮性长于巧思,损益连弩,木牛流马,皆出其意。

连弩,一种可以一次性装载十只弩箭的古代兵器,由三国时期诸葛孔明发明,后称诸葛连弩。这或许是有明确记载最早的自动击发武器。古代冷兵器战争以直接杀伤人员为首要任务,千百年来,将领们孜孜以求快速装填、威力大、射程远的非接触武器,在那个年代,诸葛连弩就是傲视中华大地的高技术先锋。遗憾的是,诸葛连弩和木牛流马一样,只出现于史籍记载,早已失传。

西方进入工业化后,1883年美国人海勒姆·史蒂文斯·马克沁在英国研制出一种连发机枪,这种机枪是世界上公认的首款自动火器,马克沁机枪的出现改变了战争法则。随着1914年第一次世界大战的爆发,双方士兵间的战斗再也不是原始的“排队枪毙”战术,马克沁机枪射速快,杀伤力惊人,收割着无数士兵的生命。

坦克作为陆军主要突击兵器自然也应用了更多的新技术、新概念,自动装弹机非常自然地出现在坦克上。自动装弹机的使用以苏联坦克为主,该装置的装备初衷在于减少坦克乘员的体力负担,提高炮弹发射效率,亦可减少一名坦克乘员。自动装弹机的设计主要需要考虑机械设计是否合理,每分钟射击次数与该装置整体重量之间的关系。

自动装弹机不但可使狭小的坦克空间减少一名乘员,增加其余乘员的舒适性,还提高了坦克炮射击效率,无须人工搬运沉重的炮弹。这种装置得到了许多国家的认可,装备自动装弹机的坦克型号非常多,如苏联T-64、T-72系列等。但凡事有利有弊,只要是机器就会坏,就会出故障,一旦损坏或者出现机械故障,战场维护相对较困难。当然在出现故障时也可人工装填,这算一个保险。

装备自动装弹机的苏制T-64主战坦克外观图

自动装弹机的优点毋庸置疑,但各国坦克发展方向与取舍不尽相同,对于自动装弹机的态度也有各自的评判。首先,自动装弹机装载的炮弹多数以盘式排列在炮塔下方的底盘中,炮弹的弹芯需要与发射药分开,由于底盘空间有限,这就直接造成炮弹弹芯较短。西方坦克配备装填手,使用整装弹,炮弹弹芯较长,属于一个整体。苏制早期带有自动装弹机的坦克因空间有限,无法使用欧美整装弹,遂分开布置,射击前由自动装弹机进行自动装配击发。

由于炮弹都在乘员脚下,且自动装弹机仅可搭载20余枚炮弹,如想多装,则需把炮弹放置在炮塔内部。一旦炮塔或车体被击穿,哪怕很小的影响也会导致车体内的炮弹殉爆,这就是实战中很多苏制坦克出现所谓“飞炮塔”情况的原因。当然,“飞炮塔”固然有苏制坦克炮弹布置不当的因素,欧美坦克也不是固若金汤,“飞炮塔”由很多原因造成,不能把这个原因全部归结于使用了自动装弹机。战场情况极其复杂,战况瞬息万变,一个装置、一型武器绝不是决定性因素。

使用自动装弹机的苏制坦克因为减少了炮弹装填手,炮弹布置在下方,可有效降低车体高度,这是隐蔽自己非常有效的办法。所以这是我们看到许多苏制坦克车体较低,欧美坦克车体高大的其中一个原因。

履带

坦克以越障能力突出而备受青睐,面对各种坎坷崎岖路面能如履平地,履带的作用极其关键。

坦克在行进过程中,履带会受到磨损和各种冲击载荷。当坦克在坚硬的地面上高速移动时,由于履带与地面、车轮的相互作用,会产生显著的动态载荷。当坦克在砂质土壤上行驶时,履带铰链和接合元件的磨损会大大增加,所以坦克设计师们一直强调在减轻履带重量和增强牢固程度之间找平衡。坦克履带要求易于组装、拆卸和更换单个零件,其使用寿命通常以行驶千米数计算。履带的使用寿命取决于零件的耐磨性和强度,为了提高履带强度,工程师们通过材料的合理选择和分配、零件配置的改进、受力截面的硬化处理等方式解决。

欧洲坦克履带多采用全金属结构,开放式铰链,维护简便,但造价较高。美国坦克部分使用静音和弹性履带等设计,顾名思义,这种坦克履带由橡胶和金属结合而成。这种设计既降低了履带在行进过程中的噪声,又改善了通行性能,但制造工艺要求较高。

早期苏制坦克履带的平均寿命为2000~3000千米。随着技术进步,锻造水平提高,使用镍、锰、钒等合金添加的试验一直在进行,不过似乎效果并没有显著提升。后期开展的硼化技术研究、渗硼钢硬化等技术试验,结果表明履带铰链采用新技术新工艺可有效提升磨损寿命。技术发展和科技创新无尽无休,最终的目的要达到硬度、磨损度、重量、造价都在可控范围内。虽然各国投入颇多,不过履带技术提升还是相对缓慢,至今没有革命性技术成果的应用。

发动机

目前主流坦克分为柴油发动机和燃气涡轮发动机两种。

坦克柴油发动机原理上与民用柴油机无本质区别,皆是由活塞的往复运动转换为曲轴的旋转运动,从而带动驱动轮前进。现代坦克多数采用四冲程柴油发动机,四个活塞的循环中本质上只有一个在工作,其余都是辅助,导致柴油发动机浪费了许多功率。德国“豹”2系列、英国“挑战者”系列坦克的发动机是柴油发动机的代表。

燃气涡轮发动机在坦克越障时没有柴油发动机熄火的担忧,减少了驾驶员的负担。由于本身设计及特点所致,燃气涡轮发动机需要比柴油发动机更大的散热装置。

燃气涡轮发动机每运行一小时需要花费约45美元,柴油发动机花费约55美元,显然燃气涡轮发动机运行的经济性更佳。燃气涡轮发动机的整体寿命是柴油发动机的2~3倍,零件更少,维护更简易。燃气涡轮发动机还大大减轻了废气排出,这在核生化战争条件下是非常可贵的一项指标。

燃气涡轮发动机有着柴油发动机无法逾越的优点和长处,燃料种类要求更低,几乎所有燃料皆可驱动。但最终装配燃气涡轮发动机的坦克还是非常少的,决定性的因素在于价格和整体发展方向。如美国计划研制新式燃气涡轮发动机项目,英国Perkins公司、德国MTU公司和美国本土各公司均参与该项目竞争,最终由美国通用电气与霍尼韦尔发动机公司联合研制的GTE LV-100-5中标,单台GTE LV-100-5发动机成本价高达48万美元,这个价格是普通柴油发动机的数倍,如不是财大气粗的美国,一般国家无力承受。发动机的选择并非单纯挑选,这里还有数量和质量两个方向的平衡,在后续我们提及具体型号的坦克时将展开分析介绍。

反应装甲

反应装甲大致分为爆炸反应装甲和非爆炸反应装甲两种。

反应装甲有别于坦克车体和炮塔基础装甲,是在不大幅改变车体重量外形的同时,加挂在车体之外达到大幅度增强坦克车体防护力的一种外挂装甲设计。

现代坦克的诸多设计元素皆为时代和科技进步的产物,都是在战争和冲突中用鲜血总结出来的经验教训。第一次世界大战中坦克所面临的直接威胁比较少,这也与其参战时间晚、数量少、技术欠佳和新生事物不被多数人熟知等原因有关。第二次世界大战时期,主要参战国相继研发出各式新型坦克,坦克面临的威胁直线上升。轰炸机、攻击机、对方坦克甚至反坦克枪、反坦克炮、反坦克导弹等武器层出不穷,反制坦克的手段越来越多,甚至单兵反坦克火箭筒也出现在战场,这些都使坦克的生存面临极大挑战。坦克与反坦克被很多军事理论家称为矛与盾之争,也引发了长达一个世纪的“坦克无用论”的争论。

发展才是硬道理!坦克的设计研制因此更加重视防护力的提升。除了坦克车体本身装甲采用更多焊接技术和材料之外,在不需额外大幅度增加本身重量尺寸的同时,怎样才能进一步加强防护?苏联工程师在20世纪60年代提出了“反应装甲”这种天才的设计。

ERA:爆炸反应装甲

面对第二次世界大战后已经发展出成型装药技术的反坦克武器,苏联当时装备的T-54/55等型号坦克可以说是不堪一击的,坦克装甲极其容易被击穿。爆炸反应装甲的出现可有效解决这个棘手的难题,大大提高了坦克乘员的生存率。

在反坦克弹药接触到反应装甲时,反应装甲直接爆炸,以爆炸的动能抵消反坦克弹药的冲击,从而达到保护坦克的目的。不过此时的主动爆炸会波及坦克周边己方步兵,且传统爆炸反应装甲只针对破甲弹有一定效果,对穿甲弹效果有限。

NERA:非爆炸反应装甲

1963年,哈维博士与一众专家开始研制新式夹层结构装甲,期望抗衡方兴未艾的反坦克导弹。新式装甲于1968年在英国皇家装甲研究院开展测试,因研究院在英国乔巴姆,所以这种夹层新式装甲被称为乔巴姆装甲。

非爆炸反应装甲的目的在于散发反坦克导弹的动能,将一个点受到的冲击散发到更大范围,从而减少伤害,这个技术的关键在于材料。三到五层不同材料的夹层,材料由钢板、尼龙、玻璃钢、泡沫等材料组合而成。与爆炸反应装甲相反,非爆炸反应装甲对于穿甲弹防护较好,对于破甲弹的防护则相对较弱。这里的防护都是相对的,理论上没有任何武器是全能的,没有防不住的矛,也没有刺不穿的盾,矛盾之争还将继续。

装备爆炸式反应装甲的苏联T-80U型主战坦克外观图

穿甲弹

19世纪穿甲弹主要应用于战舰舰炮,从20世纪20年代开始也应用于坦克。穿甲弹的种类分为以下几种:

被帽穿甲弹(APC):

为了击穿坦克正面倾斜装甲,在弹头装备一个钝头,这就叫被帽。高速的常规穿甲弹击中拥有表面硬化的装甲会导致碎弹,而在弹头添加柔韧性强、平坦的被帽后,被帽首先撞上装甲硬化表面并碎裂,在损坏装甲硬化表面后,弹体会穿透没有硬化的装甲,避免碎弹。由于被帽平钝,被帽穿甲弹可增加一定的转正效应

能力,但在击中高倾角装甲时,仍易出现跳弹现象

能力,但在击中高倾角装甲时,仍易出现跳弹现象

。被帽会增加阻力,所以通常伴随风帽(BC)使用。

。被帽会增加阻力,所以通常伴随风帽(BC)使用。

风帽穿甲弹(APBC): 使用风帽的穿甲弹一般弹头较钝,钝头穿甲弹转正高但风阻大,加装风帽的穿甲弹拥有类似的伤害以及更高的射程。

空心装药榴弹(HESH): 这是一种主要由英国所使用的反坦克弹种,美国称为塑性榴弹(High Explosive Plastic,HEP),是由塑性炸药与延迟引信所构成的一种坦克炮弹。当空心装药榴弹碰撞目标后,塑性炸药会因冲击而变形为圆盘状,附着在表面上,直到炮弹底部的延迟引信点燃引爆塑性炸药。接着,爆炸产生的冲击波会在撞击的物体中传递,然后在内侧产生向内碎裂的破片,达到杀伤内部人员、破坏装备、点燃油料或弹药的效果。这也是为什么英国“挑战者”系列坦克在别国大量装备滑膛炮的趋势下,至今还使用线膛炮的原因之一。

高速穿甲弹/硬芯穿甲弹(HVAP/APCR): 为了击穿更厚的装甲,势必要提高炮弹射击后的动能,而制造更大的炮弹,相对要由更大的大炮来使用。一味加大坦克炮的尺寸并不是唯一的方法。在弹头上使用比钢铁更坚硬的材料(如碳化钨)制成直径较小的弹芯,弹芯外包裹一层轻金属(如铝)以保持炮弹口径不变。击中目标时,外层轻金属弹托留在装甲外,内部弹芯继续前进穿透装甲。由于整体质量比全口径弹轻,硬芯穿甲弹在动能相同的情况下具有更高的速度,令相对小口径的火炮也能击穿厚重的装甲。缺点在于,由于质量较小,硬芯穿甲弹的动能会随着速度降低而迅速衰减,外层的弹托也会增加炮弹的横截面积和空气阻力,导致有效射程变短,远距离难以命中目标,并且很容易跳弹。二战末期,APCR逐渐被原理相同但弹托可分离以减少阻力的脱壳穿甲弹取代。

复合非硬芯穿甲弹(APCNR): 与硬芯穿甲弹(APCR)的设计原理基本相同,但其外层弹托是由比较软的材质制造。发射时,外层弹托受挤压直径变小,横截面和阻力随之减少,从而提高炮弹的初速增加穿透力。其缺点和硬芯穿甲弹类似,且锥膛炮无法发射APCNR外的任何弹种,限制了对软目标的打击效果。

脱壳穿甲弹(APDS):

脱壳穿甲弹是传统穿甲弹提升穿甲效果的改良型。脱壳穿甲弹直径缩小,外面以较轻的材质做成套筒包覆,在外观上,与普通穿甲弹接近,直径也相同,能够继续使用原有口径的火炮。发射时,当炮弹离开炮管,因为压力的关系,外层套筒会迅速与中间的小直径弹头分离,只剩下中央部分继续前进,脱壳就是将外层套筒在发射初期脱离的步骤。这种穿甲弹的好处是可以使用较大口径的火炮,利用较多的装药所提供的能量,集中在比传统穿甲弹小的弹头上,提高整体穿甲能力,以及减少飞行过程中能量的耗损。但APDS采用自转来克服章动效应

,其长径比不得大于7∶1,否则自转无法提供足够的稳定性,故弹头较现代APFSDS显得粗而短,接触面的增大和弹芯较短使其穿甲能力也明显逊色于APFSDS,APDS主要被二战末期至冷战前期的坦克使用。

,其长径比不得大于7∶1,否则自转无法提供足够的稳定性,故弹头较现代APFSDS显得粗而短,接触面的增大和弹芯较短使其穿甲能力也明显逊色于APFSDS,APDS主要被二战末期至冷战前期的坦克使用。

尾翼稳定脱壳穿甲弹(APFSDS): 弹体与脱壳穿甲弹类似,弹芯多由制程复杂的合金或陶瓷制造,拥有极高的硬度。两者最大差异在于APFSDS的弹芯尾部有尾翼,射击后弹芯在空中飞行的姿态能够与射击抛物线成一条直线,接触目标后动能集中在弹芯尖端贯穿目标,也就是说,尾翼的功用是让弹芯不在空中翻滚。缺点是尾翼会增加风阻,减少动能,易受侧风影响,降低命中率。早期的APFSDS长径比较小,大多在15∶1左右,随着技术的发展,现在的APFSDS长径比已经在25∶1左右,弹芯的质量增加,动能和初速也显著提高。APFSDS弹芯材质大多采用合金钢,碳化钨,贫铀等。

尾翼稳定脱壳穿甲弹(APFSDS)

当然,以上数据和结论皆为公开资料,具体数值参数都是各国保密资料,与公开资料会有一定偏差,望读者见谅,仅供参考。

坦克是个复杂的机器,还有观瞄系统、通信信息化系统、装甲和火炮等,这些我们将在介绍具体型号时进行分析比对,这里就不赘述了。