我们已经用数字相乘的方法研究了图形,但是另一种与数字不那么相关的研究方法就是“对称”。图形比数字更加复杂,而对称就是其复杂性的表现之一。

例如,正方形与长方形既有相似之处又有差异,而它们的差异之一就是对称性。

正方形比长方形更对称,如果我们沿对角线将正方形对折,两边的形状完全吻合,但一般意义上的长方形不是这样的。

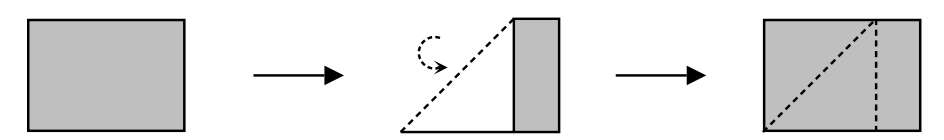

其实利用这一点,我们能在一张长方形的纸上不借助尺子折出一个正方形:把长方形的一个角沿下图所示对角线对折,我就利用正方形的对称性原理制作出一个正方形。

其实利用这一点,我们能在一张长方形的纸上不借助尺子折出一个正方形:把长方形的一个角沿下图所示对角线对折,我就利用正方形的对称性原理制作出一个正方形。

我们还可以深入探讨,把其他对称类型也包括进来。“折叠型”对称被称为“反射对称”,因为它有点儿像一面镜子映射出图形的一部分。另一种类型的对称看起来像一个风车,图形在旋转过程中某个部分与自身重合,被称为“旋转对称”。

正方形与长方形兼具两种对称特征,我们甚至可以思考如何将各类对称进行组合。这就引出了“群论”的话题,群论就是从对称性中提炼出抽象化的结构,研究它们是如何组合的。从这里开始,我们意识到还有一些与对称相关的问题值得研究,但不涉及图形,让我们有机会再踏上一级螺旋楼梯。其中一个例子是文字对称,也就是所谓的“回文”,比如:

Madam, I’m Adam(夫人,我是亚当)

A man, a plan, a canal, Panama(一个人,一个计划,一条运河,巴拿马)

Taco cat(玉米卷猫)

我们很容易就能看出,这些语句从前往后阅读与从后往前阅读的内容完全一样,当然需要适当忽略空格和标点符号。方程式中也存在对称现象,例如下面这个表达式:

a 2 + ab + b 2

a 和 b 扮演的角色完全相同,也就是说,我们如果交换表达式中 a 和 b 的位置,就得到了:

b 2 + ba + a 2

这与第一个表达式相同(前提是承认加法和乘法的交换律)。这是另一种类型的对称,其专业研究领域被称为伽罗瓦论。现在我们已经把包含字母的表达式引入了数学研究。(如果字母让你感到紧张,我深表同情,我们在后面的章节会详细讨论字母的问题。)

我们接下来还可以用更多的方法思考带有字母的表达式,比如深入研究它们与图形之间可能存在的某种关系。这样看来,我们先研究了图形和带有字母的表达式,现在开始思考二者之间的关系,这其实就是我的专业研究领域——“范畴论”。这门学科主要关注事物之间的关系,近乎无限地推进这个概念,进而让我们有机会研究几乎所有事物之间的关系。而且,为了以某种相似的方式进行研究,我们还把事物视为“关系”的存在,尽管它们最初并不是某种关系。例如,我们可以把对称视为物体与自身之间的关系,这听起来有点儿古怪,但的确是一项让人受益良多的思维训练。

于是这里就出现了一个关键的概念:既然数学起源于抽象,那么如果找到新的抽象化手段,我们就可以利用数学研究更多的东西,这将为我们的类比研究工作带来浩如烟海的实例。这样的研究方式绝无仅有。如果研究海豚,我们恐怕不能把其他东西想象成海豚,并把它当成海豚来研究。但是对于关系这类抽象的概念,我们完全可以这样做。我们可以把对称视为物体与自身之间的关系。我们可以把火车之旅视为始发地与目的地之间的关系。我们可以把数字视为其他数字之间的关系,比如3是5和2之间的关系,因为它是二者之差。

从这个意义上讲,数学就是寻找灵活思考方式的思维训练,以便在貌似无关的事物之间建立起联系。活跃的思维和创造性的想象力能让这样的关系尽快浮现出来。