唐代把歌舞大曲艺术推到巅峰,同时也为新的音乐品种的诞生准备了前提。

从趙宋王朝开始,中国社会面临着又一次大的转折。农村封建经济仍然是整个社会的基础,但城镇经济的勃兴给社会带来新的生机。适应这一经济形态的要求,市民阶层日益壮大,市民文化也随之兴起。作为这一文化的体现,首先是“诸宫调”的产生,接着是宋元杂剧、明清传奇依次衍变;不同的曲艺形式和戏曲剧种,由几种声腔而变为几十种,由“东柳西梆南昆北弋”而繁衍为数百个剧种、曲种。可以说,这种汉族和诸少数民族音乐分别独立发展的时代,又是传统音乐走向高度成熟、高度综合的时代。作为传统音乐四支柱的民间、宗教、文人、宫廷音乐,作为民间音乐五大类别的民歌、歌舞、戏曲、曲艺、器乐,在这一时期都形成各自丰厚的积累,都分别进入本门类的黄金时期。同时,它们又互相影响,吸收,交融,构成了一个十分理想的生态网络。正是这种生态网络,才涌现了代表中国文化最高水平的戏曲、曲艺,产生了有“东方明珠”之誉的中国各族民歌和具有中国古代哲理精蕴的古琴音乐。

唐诗宋词,洋洋大观,谁作谁填,有名有姓,随手可查。但与它们有“至亲”关系的音乐艺术,却随着历史的岁月而有时不复辨认。在已经刊印成册的乐语中,也示注明乐曲的创作者和创作年代。因此之故,有名有姓,注明了词曲作者的宋朝姜夔《白石道人歌曲》就实在是一份绝无仅有的珍贵乐谱了。

姜夔,字尧章,饶州鄱阳(今江西鄱阳人)是南宋著名词人,因曾在浙江苔溪白石洞天居住,故号白石道人。他自幼丧父,寄居在姐姐家。少年时代便扬名文坛,但布衣一生。“自作新词韵最娇,小红低唱我吹箫。曲终过尽松陵路,回首烟波十四桥。”这是这位多才多艺,工于诗词,长于书法,吹箫弹琴,精通律吕的词人兼音乐家寄情山水,漂泊生涯中以音乐抒怀的自我写照。姜白石与宋代著名词人范成大,杨万里过从甚密。常常寄居于范、杨家中。姜白石的作品大多抒发了词人对祖国山河的挚爱,表达了他对人生、爱情、对前景危难的半壁江山的幽思和悲愤。

宋代兴起的曲子词,是一种新的音乐体裁,在众多的词人、音乐家的创作实践的推动之下,出现了八百多个词牌,它们采用固定的音乐结构和长短句格式。词作家可以根据这些曲调“倚声填词”,而音乐也可以在同一“词牌”中作不同变化。如“减字”(用多音配少字),“偷声”(用少音配多字),“摊破”(在乐句间插入新材料),“犯”(把不同词牌的音乐联系起来或转换宫调)等多种手法。另有一种,即先写好词,再依词谱曲,当时称为“自度曲”。

《白石道人歌曲》中有 14 首是作者的“自度曲”。《长亭怨慢小序》说:“予颇喜自制曲,初率意为长短句,然后协以律,故前后阕多不同。”他突破了词牌前后两段完全一致的规格,使乐思的发展更为自由。在每首“自度曲”前,白石道人都写有小序,说明该创作背景和动机,有的还介绍了自己所使用的手法。

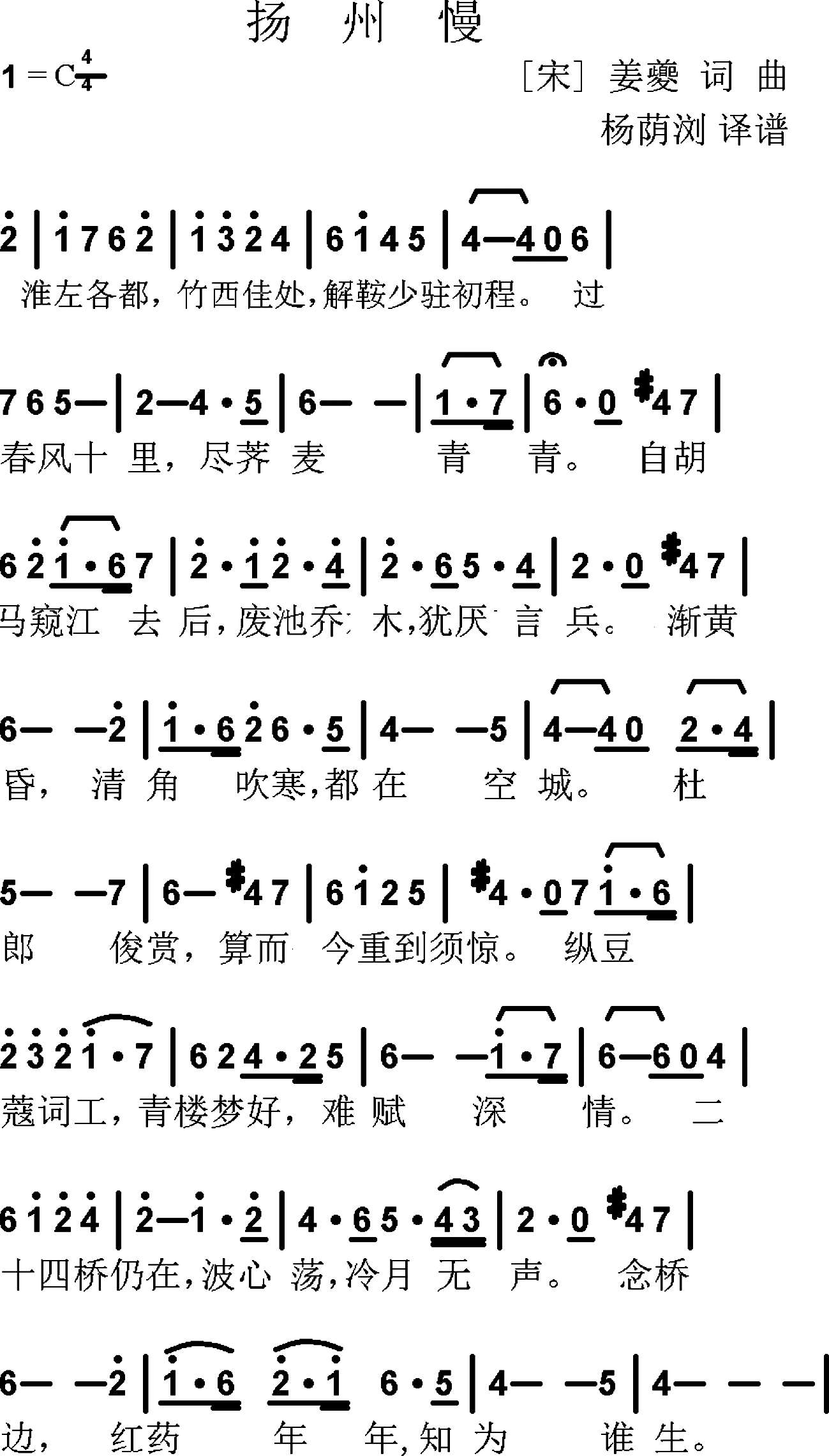

姜夔的 17 首歌曲旁注的谱字,为宋代俗字谱。自清代乾隆年间该谱被发现后,许多传统音乐学者致力于考订译解。著名音乐史家杨荫浏先生参照现今仍在流传的西安鼓乐谱系统,曾在研究古代乐律和宫调理论的基础上,将这批 700 多年前的古谱译成现代乐谱,使它重新变成活的音乐。这些作品旋律优美,风格清明,韵味悠远,在音律上提供了许多有价值的需要我们深入探讨的问题。所以,姜白石的朋友——诗人杨万里称赞他:“有裁云缝雾之妙思,敲金戛玉之奇声。”

下面以姜夔一曲《扬州慢》为例供今人赏析:

宋代著名科学家沈括(1031~1095)在《梦溪笔谈·补笔谈》一书中,记录下一则珍贵资料,宋神宗熙宁年间(1068~1077),“教坊伶人徐衍奏稽琴,方进酒而一弦绝,衍更不易位,只用一弦终其曲”。据《事林广记》说:“稽琴,二弦,以竹轧之,其声清亮。”更早有唐人谢清昼《观李中丞洪二美人唱歌·轧筝歌》的诗句,“轧用蜀竹弦”,依稀透露出我国弦乐器产生流传的信息,但今日拉弦乐器的始祖到底是什么形制,何种模样?片言只语的文字描绘很难传达其完整的历史“真相”,而宋代陈旸的《乐书》弥补了这一不足。《乐书》是一部文图并茂、规模宏大的音乐百科全书,作者陈旸,北宋福建闽清人,自宋神宗熙宁、元丰(1068~1085)年间开始编纂此书,于建中靖国元年(1101)进献于宋徽宗赵佶,历时近40 年。《乐书》卷帙浩繁,共达 200 卷之巨。上篇叫《训义》(1~95 卷),摘录儒家经典《礼记》、《周礼》、《仪礼》、《诗经》、《尚书》、《春秋》、《周易》、《孝经》、《论语》、《孟子》等书中有关音乐的章节,并逐条逐句加以诠释。下篇叫《乐图论》(96~200 卷),内容包括乐律理论,典礼音乐制度、乐器、声乐、乐舞、百戏等。其中,乐器、声乐及舞蹈杂技三类,再依雅部(庙堂)胡部(外族)及俗部(民间)划分。而胡、雅、俗各部的乐器又以古老的“金、石、土、革、丝、竹、匏、木”八音分类法各归其宗,由此形成了自具一体的分类系列。更可贵的是这些有关乐器的论述不仅有文献依据,尺寸规格,而且有 540 幅插图列于其间,使人一目了然。我国弓弦乐器最早有文有图的记录,就在这一部分。《乐书》是这样记述“奚琴”的:“奚琴,本胡乐也;出于弦鼗,而形亦类焉……盖其制两弦间以竹片轧之,至今民间用焉。”从图上我们可以看到了圆形的琴筒、两根琴弦及用竹片制成的弓子夹于其间,这与后世的胡琴形制特征特别相似,按图索骥,我们知道今日的胡琴类(包括二胡、中胡、京胡、板胡等)便是这种千年前便已在“民间用焉”的奚琴的后裔。

《乐书》的问世,是中国古代编撰大型音乐工具书成熟的标志,它至今也没有失去特殊的历史价值,特别是它所辑录的早已散佚的唐、宋音乐文献及无所不包的彼时彼地活生生的民间资料,使它成为反映宋代音乐文化最可宝贵的音乐论著之一,是我国第一部音乐百科全书。

伴随着中国古老的历史,中国民歌同样走过了一条漫长的曲折道路。

作为一种口碑文化,人类创造了语言之后也随之创造了民歌。汉朝的刘向在他所著的《淮南子·道应训》里说:“今夫举大木者,前呼邪许,后亦应之,此举重劝力之歌也!”这可以说是原始劳动中所使用的“号子”,它自然是后世各种劳动号子的远祖。《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》里的记述:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕”,则又是一种原始乐舞中咏唱的原始民歌。

民间歌曲,是语言和音乐的高度融合。它所使用的语言,是一种富有歌唱性的语言;而它使用的音乐,则是将语言加以延伸,升华后的音乐。中国民歌的唱词结构在数千年间经历了一个由简而繁,由单一过渡到多样的衍变过程。《吴越春秋》里记载了下面这样一首《弹歌》:“断竹、续竹、飞土、逐肉。”刘勰(约 465~532)在其《文心雕龙》里称之为“黄歌断竹,”确认它是黄帝时代的一首“猎歌”。全首作品八言四句,每句二言,一律是动宾结构。作品用极凝练的语言完整地描述了先民们狩猎的全过程。它同时向我们透露:我国民歌曾经历过一个“二言体”的历史阶段、《易经》中记载了另一首上古歌谣:“女承筐,无实;士刲羊,无血”。(归妹上六)它表现了先民剪羊毛的劳动场景。唱词采用二三言相杂结构,可以看做是“二言体”的变化。

周代,给我们留下了第一步诗歌总集——《诗经》,全集 305篇,分“风雅颂”三类,是公元前 17 世纪—公元前 6 世纪中国社会生活的全面记录。其中风是黄河流域及汉江上游各诸侯国民间歌曲的总称。他们大多采用“四言体”:如《周南·关雎》。

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

与前面介绍过的“二言体”相比,每句篇幅扩大了一倍的内容,包含量进一步丰富,节奏韵律的变化都是二言体无法相比的。

汉魏六朝之际,是乐府民歌兴盛发达的年代。其时,“五言体”不仅被普遍使用,而且达到成熟。代表性的作品如《陌上桑》、《战城南》《艳歌行》《木兰辞》《江南可采莲》《十五从军征》等,体现了这种新的结构、格律在艺术上达到的高度成就,如《十五从军记》的前两句:

十五从军征,八十始得归。

短短的十个字,就把战争给人民带来的苦难,触目惊心地展示春来:控诉、怨恨、不堪回首。多种复杂的感情,尽在其中,其概括力之强,社会内涵之丰富,语言之洗练,反映了中国民歌的深厚传统,其凄美之情感人肺腑。再如:

江南可采莲,

莲叶何田田;

鱼戏莲叶间。

鱼戏莲叶东,

鱼戏莲叶西,

鱼戏莲叶南,

鱼戏莲叶北。

作品以“复沓”之法,静中含动地写出了使人心醉神往的江南田园生活场景。这些民歌的歌词读起来都让人心醉,感人,若再以优美的曲调唱出来,真是美不胜收,让人听之痴迷,闻之心醉。

特别应当指出的是有当时南方与北方自然环境和社会生活方式上的差异,这一时期的民歌风格也逐渐形成了各自的地域性特征。一般地说,北歌粗放,豪迈,气势雄宏,《木兰辞》可以作它的代表;南歌清丽、婉转、细腻,处处显露出水乡的风韵。特别是长江下游以建邺为中心的江南“吴歌”和荆楚“西曲”更集中地体现了这一特色。有首吴歌的“子夜四时歌”中唱到:

歌谣数百种,子夜最可怜;

慷慨吐清音,明转出天然。

另一首“春歌”则更是缠绵悱恻:

春林花多媚,春鸟意多哀;

春风复多情,吹我罗裳开。

与四言体比较,五言体容量再度扩大,语言节奏的表现力度进一步拓宽,句间的停顿感更强,从而使民歌的艺术表现力更为丰富。

七言体的普遍运用,自然是在五言体之后,但它的远祖,却可以上溯到诗经、楚辞时代。屈原《离骚》中的名句:

路漫漫其,吾将上下而求索。

他的《九歌》中也有这样的句子:

身既死兮神以灵,

子魂魄兮为鬼雄。

这里的“兮”字虽然是虚字,单其节奏韵律是典型的七言模式。如果我们承认《楚辞》与荆楚“民歌”中有某种渊源关系,那以上所举的作品与七言体民歌多少有些关系了,之后两汉的《上邪歌》、《楼户歌》,乐府民歌中的《有所思》、《艾如张》都采用较完整的“七言体”,他们为唐代开始的“七绝”“七律”及民歌“竹枝词”广泛使用七言句式开了先河。当然,作为一种标志,唐代民间的《竹枝词》可以视为民歌采用“七言体”的成熟之作。据中唐诗人刘禹锡在巴蜀流放期间听到的“竹枝歌”来看,这是一种加固定衬句的七言民歌。刘禹锡个人的印象是:“其卒章激讦如吴声。虽伦伫不可分,而含思宛转,有其濮之艳。”受其感染,刘禹锡仿作 11 首,其中最著名的是:

杨柳青青江水平,

闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,

道是无晴却有晴。

这种“七言体”结构对唐之后的历代民歌产生了深远的影响。在今天的汉族地区及汉族关系较多的少数民族地区的民歌唱词,几乎主要使用的是七言体。这是因为七言体的内容结构较为理想,甚至接近完美。它所采用的“二二三”式,奇偶搭配,顿挫有致,每句停顿的独立性强,但相互连绵,又造成新的起伏。从篇幅而言,它也优于二四五言体。

宋、元二代,说唱、戏曲相继登上社会文化舞台,但民歌的生命力并未衰减,特别是到了明清时代,由于资本主义因素萌芽,城镇经济获得长足发展,故而使民歌中的“小调”、“灯调”体裁有了一个得以繁荣的社会环境。当时,有一位文人写道:“我明诗让唐,词让宋,曲让元,庶几《吴歌》、《挂枝儿》《罗江怨》《打枣杆》《银纽丝》之类,为我明一绝耳。”正式在这种背景下产生了冯梦龙编撰的《山歌》、《挂枝儿》《夹竹桃》,清代王廷绍编述的《霓裳续谱》,华广生编述的《白雪遗音》等大批民歌唱词辑本。据近人刘复、李嘉瑞《中国俗曲总目稿》所记,总数达 6900 种之多。其中,有北方的“秧歌”、四川的“山歌”、江南的“吴歌”、广东的“粤歌”及少数民歌的“苗歌”、“僮歌”等。

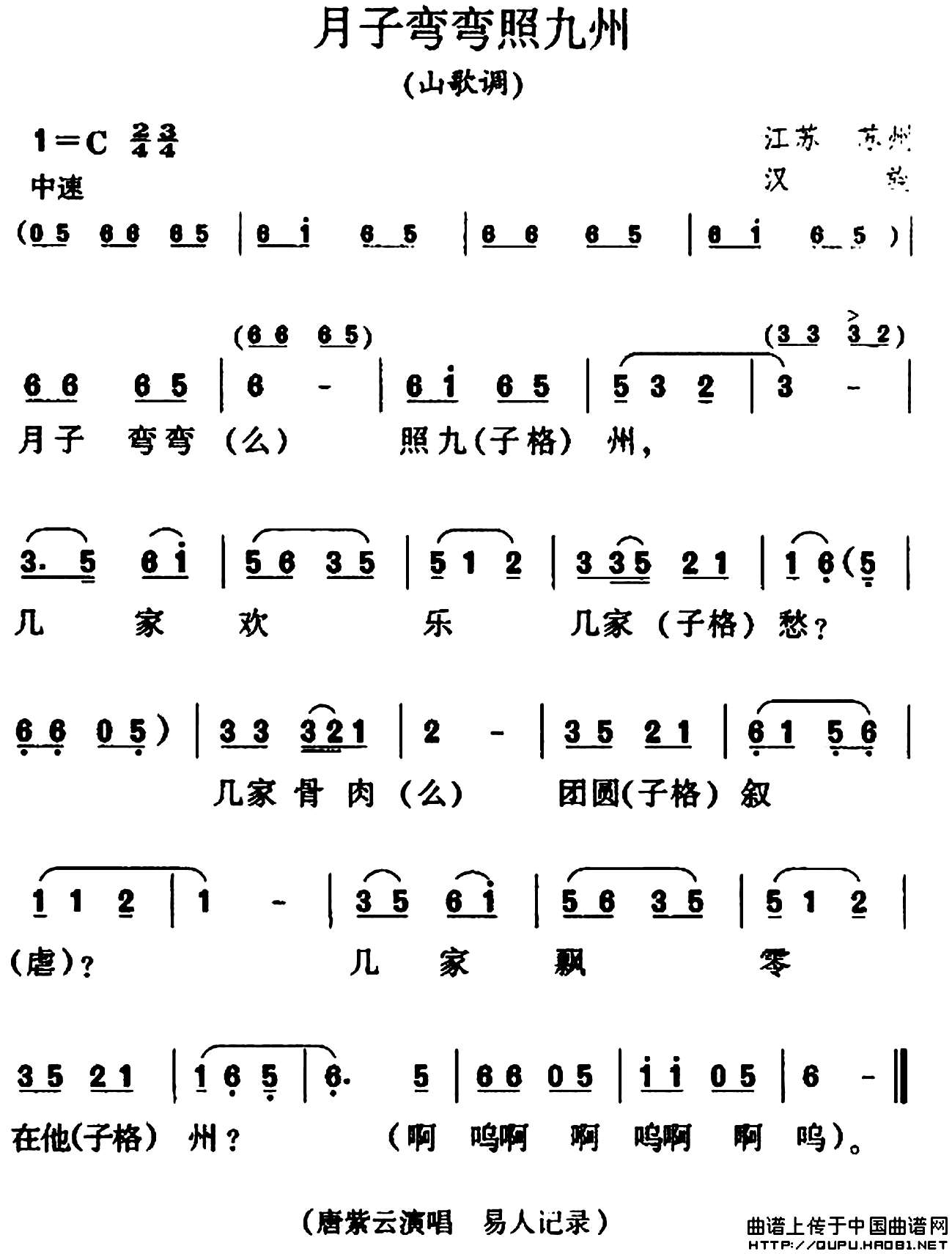

遗憾的是唐以前的民歌,难得见到曲谱。我们今天能接触到的最早一首词曲双全的民歌,据说是宋代的山歌《月子弯弯照九州》:

这首民歌的唱词,收入明代冯梦龙的《山歌》卷五,南宋杨万里(1127~1206)在《诚斋·朝天续集》卷三十中说,他自己已经听到过民间的演唱。另外宋人话本《冯玉梅团圆》中也记下了唱词,称之为“吴歌”,并说“此歌出自我建炎年间”,自那时至今,它传唱不衰。苏州“弹词”以“山歌”为名一直保留着以上曲调。

在长期的传承、传播实践中,中国民歌形成了多样的体裁。常见的有:号子、山歌、小调、田歌、猎歌、牧歌、灯调(秧歌)渔歌、儿歌、摇儿歌、风俗歌(婚礼歌)(丧歌)(酒歌及其他礼仪歌)等。号子是集体劳动中为统一节奏调节情绪统一力量方向而唱的一种有“领”有“合”的短小民歌;山歌是在砍柴、放牧、赶脚上山等个体劳动中为自娱自乐、解乏解闷而唱的抒咏性民歌;小调则是在集镇市民生活中经过加工的有伴奏的表演性民歌。牧歌是草原牧民放牧时传唱的自由、悠长的民歌。他们多数是单声部的。在广大西南地区居住的僮、侗、苗、瑶等少数民族,广泛喜爱一种多声部的民歌,其艺术的独特表现力已成为中国民歌艺术的瑰宝。每一种民歌体裁又因地域、民族、劳动方式、表演方式再分成更小的种类,如劳动号子可以分成船工号子、渔民号子、搬运号子、放排号子、建筑号子等;山歌可分成汉族和少数民族的民歌两大部分,汉族山歌因地域不同形成许多歌种,有代表性的如陕北的信天游,晋北山曲开花调,内蒙古西部“爬山调”,甘肃、青海的花儿,闽、粤、赣的“客家山歌”等。

除体裁,受到地理地貌、生产方式、方言土音的影响,中国民歌的民族风格和地方特色也是异彩纷呈、繁杂多样。按照音乐风格的相对一致性,可以分成华北平原(包括东北平原)、西北高原、新疆绿洲、内蒙古草原、西南高原(有汉族、少数民族和单声多声之别)及江南、江淮、江汉、闽台、客家、青藏高原十数个民歌分部区。每区都有代表性的体裁和相对统一的音调结构和风格,但在相互连接的地带又有交流和融化的现象,由此形成了中国民歌音乐色彩斑斓、诸多歌腔竟发的格局。

民歌,是各族人民的百科全书,社会历史的风云剧变,民间习俗的奇风异礼,历代民众的喜怒哀乐、七情六欲,都通过民歌反映出来。因此世界级文豪高尔基说,“它(民歌)总是亲切的伴随着历史”,马克思称赞它是“唯一的历史传说和编年史”。

民歌,也是民族艺术的母亲,它一方面从现实生活中汲取营养,以增强自身的艺术生命力;另一方面又慷慨地给其他民间艺术以多种养料。从古至今,几乎任何一种民间的、专业的艺术品种都曾从民歌中得到过营养。马克思谈到古希腊神话时曾说它具有一种“不可企及的美”。在中国民歌中,我们也时常体味到某种震颤心灵的魔力和那使人难以忘却的美。

宋代是古琴音乐发展的重要时期,琴曲、琴人、琴派,三者齐头并举,把传统琴学推到新水平。其中最有代表性的是郭沔创作的《潇湘水云》。郭沔,字楚望,浙江永嘉(今丽水市)人。一生主要活动于南京淳祐。咸淳年间(1241~1274)他与学生刘志方、徐天民、毛敏仲等,共称“浙派”。他一生创作了大量琴曲,《潇湘水云》则是 700 年来流传最广、影响最大的一首杰作。该曲最早刊于明朱权编纂的《神奇秘谱》(1425)中,“解题”曰:“是曲也,楚望先生郭沔所制。先生永嘉人,每欲望九嶷,为潇湘之云所敝,以寓倦倦之意也”。当金兵长驱入宋,南宋统治者偏安于一隅之际,深感国事飘零的郭楚望,常常驻足于湖南潇湘二水合流出的九嶷山下,遂借水光云影,排遣忧郁之情。

《潇湘水云》原为 10 段,据《神奇秘谱》刊印的标题为:洞庭烟雨、江汉舒情、天光云影、水接天隅、浪卷云飞、风起水涌、水天一碧、寒江月冷、万里澄波、影涵万象。其后的传谱有 50 余种,结构也发生了一些变化。

中国古曲中,有许多看似模仿的标题,但其乐旨却不侧重描写客观事物。如同西方的油画是注重细节的真实,而中国的水墨画却讲究的是写意、神似一样,诗词讲“言外之意”,美术讲“像外之像”,音乐注重的是“弦外之音”。古琴音乐,要求通过可感可闻的音响,传达出不可穷尽的意蕴;通过外在的、表面的形式,体现内在的本质的精神。它不追求对所咏之物的音响特征进行刻意的外在模拟,而是借助炽烈的投入使之升华为艺术形象。《潇湘水云》便体现了这种审美追求,乐曲无意于水声模仿,也不像船歌那样有摇荡感的节奏型贯穿其中。作者充分利用了古琴中“吟揉绰注”的技法,用泛音的飘逸表现了云水苍茫间的精神世界的凝思;用弹弦后共鸣的余音袅袅,造成无人之境自然界灵空的意境,以接按弦轻重中由不稳定向稳定过渡音过程中的强弱对比,所透出的抚弦低叹的凄楚意绪。这是人化、艺术化、淡化、想象化的自然景观,而不是现实生活的翻版、照相。它集中体现了古琴艺术“清、微、远”的含蓄之美。

沈括说:琴“艺不在声、其意韵萧然、得于声外”(《梦溪笔谈》);苏璟的“鼓琴者心超物外”;陈世骥的“琴上书參,音与意参”等等,都体现了这种艺术观。

中国历史上的音乐家可以分成两大部分,一部分是古代相传,地位低贱,专门从事表演的乐户、艺人。另一部分则是有一定音乐实践,但不从事专业活动的文人。他们有身份,有较高的文化修养,所论所著,刊布于世,渐渐形成了一套传统的音乐美学思想。这些思想集大成地反映在古琴艺术之中。宋以后的历代文人在古琴音乐的实践和理论方法,阐发了一系列的音乐见解。它的高度发展,甚至成为衡量一个人是否有修养,而以“琴棋书画”四艺论定的首要标准。所以,音乐史家说:要想了解中国音乐史而不认识古琴艺术文献,就如同学习西洋音乐史不熟悉钢琴文献一样。

中国的戏曲音乐是中华音乐的一种。世界上曾经有三大古老戏曲文化,即古希腊戏剧、印度梵剧、中国戏曲。古希腊戏剧产生于公元前 6 世纪,200 多年后,它便衰微中落,但后世欧洲戏剧文化都是由它派生演化出来的;印度梵剧形成时间不详,它也早已是文化陈迹,但东南亚各国的歌舞没有不受它影响者;中国戏曲最年轻,至公元 11 世纪才正式登堂入室,但由于它积蓄既久,来源亦多,故而潜藏了特别旺盛的生命力。800 多年来,不但未见衰败,反而根深叶茂,繁衍派生,形成大大小小 317 个地方剧种。这使中国成为一个实力雄厚的戏曲大国。也使中国积累了异常丰富,任何国家都无法与之相比的剧目、剧种、剧论、表演、导演及唱腔音乐遗产。

所谓剧种,即使用特定地方语言及唱腔系统,有代表性剧目,有一定的流传空间和一定观众的戏曲品种。判定剧种有诸多条件,但唱腔特色是区别剧种的根本因素。因为在中国传统戏曲中,如果没有以唱腔为代表的音乐,戏曲便不复存在,而变成另一种戏剧形式了,从这个意义上说,音乐是戏曲的生命。

各地方剧种,都有自己的唱腔和音乐,一些在音乐风格上有亲缘关系的剧种唱腔构成了一定的声腔系统。明代,曾先后产生了余姚腔、海盐腔、宜阳腔、昆山腔等四大声腔。后经魏良辅的加工研磨,昆山腔面貌一新,弋阳腔繁茂兴盛,而前两种声腔却自行消亡。清朝中叶,昆山腔日渐衰微,但皮黄腔、梆子腔并起,蔚成新风。从而又出现了皮黄、高腔、梆子、昆曲新一代四大声腔对峙的局面。更为可观的是每种声腔系统中,都包括了十几种乃至几十种剧种。如“梆子系统”中就有秦腔、山西梆子、河南梆子、河北梆子、山东梆子、上党梆子、北路梆子、蒲剧、枣梆、徐州梆子等。这一声腔系统由梆子敲击节奏而得名,它们大多数分布在黄河流域。南方一些剧种中,如粤剧虽然也使用“梆子腔”,但只属于剧种唱腔的一部分。再如“皮黄腔”,它是“二黄”,“西皮”的两种声腔的合称,京剧、汉剧、广东汉剧、汉调二黄、闽西汉剧、西秦戏等均属这一声腔系统。同样属于昆腔、高腔的剧种也都在十数种以上。需要指出的是,由于戏曲的广泛传播和观众的审美要求,近百年来,各地的地方戏和少数民族戏曲剧种繁衍很快,它们直接借鉴古老剧种经验,以短暂的几十年时间走完了上百年乃至数百年的历程,使自己日臻成熟并步入传统戏曲的行列。如越剧、沪剧、黄梅戏、吕剧等。另外一些剧种由于来源较杂、历史也短,很难将它们归入以上四种声腔系统。因此,有人又列出另外三种,(一)民族民间歌舞类型诸腔调系;(二)民间说唱类型诸腔调系;(三)少数民族戏曲音乐。第一类是在民间的秧歌、灯调、花鼓等音乐基础上形成的;第二类在各地琴书、落子、滩黄、道情音乐基础上形成的。少数民族戏曲有两重性,一方面它具有本民族的传统音乐的一系列特征,另一方面它与汉族戏曲音乐结下不解之缘。

无论哪一个剧种或哪一类声腔,它们都必须遵循一定的音乐结构原则。从整体而言,300 多种戏曲,几百年的声腔繁衍,实际上仅有的两种基本结构,一是曲牌联套,一是板式变化。它们的形成和高度规范化,经历了与戏曲同样长的历史过程。

所谓曲牌联套,是一种以“曲牌”为基本结构单位而加以联接的唱腔体制。“曲牌”一词来源于旧词填新词的创作活动。当一些曲调经过长期磨打筛选,它们便相对稳固,甚至定型,于是人们特别是词作者们不断地将新词“填”入其中,使之成为一段新的戏曲唱腔,这种填词的框架系统就是“曲牌”。所有的曲牌都有固定的牌名,它们来自某一次与某段唱词结合时的某一句词,如《钗头凤》、《一剪梅》、《浣溪沙》、《沁园春》等。曲牌在结构上是相对独立的,但为了表现更加复杂的内容,戏曲音乐的设计者常常将若干支不同曲牌按照戏剧冲突和表现要求有机地联接起来,成为一组结构严密、形式完整、有起伏变化的套曲。我国较早的声腔剧种如昆曲、高腔等大都采用这种结构原则。人们习惯上称之为“曲牌联套”,以它构成的唱腔曲体,称为“曲牌联套体”,依据戏曲表现的要求,大多数曲牌联套的构成还要遵循下面的原则:一是“宫调”,即组成联套的各曲牌必须是“同宫”(同调高)系统的。要用《正宫》的,几种曲牌必须全属《正宫》,要用《中宫》的,不管联套用几首曲但必须都属《中宫》的,如有“换宫”现象也须是在近关系(四、五度关系)之内。另一个原则是节奏:每联套曲包括引子、过曲、尾声三部分。引子尾声通常是散板,散起散终;“过曲”包括若干曲牌,它们谁前谁后是按先慢后快次序排列的。这样,一个曲牌联套的整体结构,便呈“散——慢——中——快——散”)的节奏序列,它与音乐的展开原则和戏剧冲突的构成(情节引子开始,发展高潮结束)正相吻合。曲牌联套在素材选择方面有宽广的天地,以昆曲和高腔为例,它们既可以用“北曲”构成“北套”,也可用南曲构成“南套”,还可以用南、北曲将两者合用,形成“南北联套”。后者利用南北曲音乐风格的诸多差异,一种是将一南曲一北曲地一次交替联起来,是音乐色彩更富于变化,称“南北合套”;另一种是前面几段的北曲,后面几段为南曲,或者与之相反,这种结集造成整体对比,称为“南北联套”。

板式变化也称为板腔体,它是伴随着皮黄梆子腔的兴盛而形成的。作为这种结构,关键是一对具有对仗关系的“上、下乐句”。它们可以上下不断反复,但每次反复都因唱词改变而有所变化,用以推动戏曲冲突的演进。更重要的是,这对“上、下乐句”可以做板式的扩展和紧缩。即四分之二的“原板”因速度放慢、旋律加繁而成为四分之四的“慢板”;或者相反,它紧缩一倍而变成了四分之一的“流水板”;最后她也可以作“散化”处理,变为不同形式的“散板”。这样每对上、下句就可以有四种板式(慢、原、二六、散)的变化。以京剧为例,“慢板”又有“慢三眼”“快三眼”之分;原板有“二六”和“原板”之分;流水板有“快板”与“流水板”之分;散板包括导板、摇板等,与曲牌联套体相比,板式变化体最突出的特征是通过板式变化而获得的动力性。而这一点对于随时代而变化的戏曲来说,尤为重要。清代中叶,曾经繁盛一时(200年左右)的昆曲终于衰微,而当时还属于雏形的皮黄、梆子腔却奋起直追,没多久,便造成了一个新的声腔世界,取昆曲而代之。成为久盛不衰,统治戏坛的新“霸王”,从而把戏曲艺术推到前所未有的历史高度。其间当然有很多因素起作用,但板式变化这一新的戏曲音乐结构原则的确立,使用乃至成熟,可以说是最重要的原因。一个更加有趣的想象是,当板腔戏曲处于巅峰之际,一些本属于曲牌联套体的剧种,一方面继续采用原来的结构方法,另一方面又将板腔原则吸收到曲牌联套之中,以增强其音乐的动力性。其结构是一些古的戏曲音乐竟因此而焕然一新。

作为东方戏曲艺术的一颗明珠,中间传统戏曲的最大特色是它的程式性,无论唱、念、做、打都是在高度艺术化的基础上加以高度规范化。还在高度规范化的前提下,又给任何一次新的创作留下很大的创造余地。京剧大师梅兰芳将此归纳为“移步不换形”,实在精辟之至。“移”就是求变、求新;“不换形”即保留、巩固,使剧种特色相对稳固、久恒。几百年来,中国戏曲就是在“变”与“不变”中向前推进的。就此而言、板式变化更能体现这个戏曲艺术的总规律和总特色。正是通过它,中国戏曲的声腔在 200 余年中得以兴盛发展,成为中国音乐文化的一笔最可贵的遗产。

在中国传统音乐理论遗产中,有一门科学,自公元前 7 世纪起便有人开始探究。其后 2600 余年,绵延不绝,一直持续到今天。它就是一度被学术界称为“绝学”的“律学”。

律学,即研究音乐体系中音高体制及其相互数理逻辑关系的科学。它是音乐声学(音响学)、数学和音乐学互相渗透的一种交叉学科。在有关音高体制的研究与应用中,律学规律几乎无处不在。例如:旋律音程的结构与音准;调式与和声理论中的和谐原则;多声部纵向结合时的各种音程关系。

中国乐律史上最早产生完备的律学理论,称为“三分损益律”,它大约出现于春秋中期。《管子·地员篇》、《吕氏春秋·音律篇》分别记述了它的基本法则:以一条弦长为基数,将其均分成三段,舍一取二“三分损一”,便发出第一个上五 4 度音;如果将均分的三段再加一段,“三分益一”,便发出第一个下 4 度音,用这种方法继续推算下去,可得 12 个音,称“十二律”,每律有固定的律名,即:

黄大太夹姑仲獾林夷南无应

钟吕簇钟洗吕宾钟则吕射钟

因为这种“生律法”是一步步推算与度音,所以又叫“五度相生律”。比管子稍晚,希腊教学鼻祖毕达哥拉斯(约前 580—前 501)也以同样的方法推算出“十二律”。

“三分损益”虽然推演出“十二律”,但计算到最后一律时却不能循环复生,形成了一种不平均的“十二律”,各音之间含有大、小半音之别。为了寻求一种可以自由的旋宫转调的平均律制,就成了两千多年来乐律学家孜孜以求的理想。

汉代著名律学家京房(前 77 前 37)沿着五度相生的方法连续推算下去,至第 53 “色育”律时,已基本还原到出发律“黄钟”,他最后推算到 60 律,后世称“京房律”。表面看来,京房推算 60 律的繁复律制,与简练的十二平均律理想南辕北辙,但抛开它的神秘主义外衣,它在运算过程中得到的许多律高,都可以在曾侯乙编钟所体现的“钟律”上予以印证。南朝的钱乐之、沈重在京房 60 律的基础上继续按“三分损益法”推演生律,直至更为周密的 360 律。他们把生还黄钟本律的音差数缩小到最小程度,从而为从其中选择十二平均律各音提供了更大的可能性。但同时沿此途求解十二平均律的探索也步入山穷水尽的死胡同。

不无巧合的是与钱、沈同时代的乐律学家何承天(370~447)大胆提出了一种“新律”。他的作法是把第十二律不能还原所剩的误差数,分作十二份,每律增补一份,十二次相生后,正好回归黄钟。这可以说是天才的十二平均律构想,何承天在当时几乎就要叩开这一高深莫测的律制大门了,可惜他不是按频率比计算,而是依弦长计算,遇难题此法探求再度搁浅。隋代刘焯(581~618)摆脱“三分损益律”的羁绊,以震动体长度相邻律之间的差数相同,推算出“十二差度等差律”。王朴(905~959)于 959 年又提出一种“新律”,以倍半关系的八度音程硬性调整各律。他清楚地认识到,解决不平均律的矛盾只能在 12 律范围内进行,但他的基本方法是在“三分损益法”的基础上修修补补。

经历了如此漫长的探索和徘徊,至明朝中叶,皇族世子朱载育(1536~1611)终于成为登上律学宝塔之巅摘取“十二平均律”明珠的第一人。他以珠算开方的方法,求的律制上的等比算列,第一次解决了十二律内自由旋宫转调的千古难题。实现了千余年来无数律学家梦寐以求的理想。他的“新法密律”已成人类科学史上最重要的发现之一。作为一位艺术史上的巨人朱载育在科学、文化特别是传统乐律学理论方面都有建树。他积终生而著的《乐律全书》囊括了音乐艺术的方方面面。然而,由于中国封建社会的日益衰微,朱载育发明的“十二平均律”,终未付诸实践,而被藏在一书荚云中而束之高阁,成为反映封建帝国扼杀天才的一个有力佐证。

与其他艺术品不同,音乐的传播与储存,一方面靠乐谱,另一方面乐人代代相袭。两者都可能因时光流逝而发生变异,但在某些基本方面又会保持相对的稳定。因此之故,民间抄谱(乐谱手抄本)就成为早期珍贵乐谱的遗脉;至今仍存活于广大民间的乐钟如没有民间的手抄保留延续,很可能失传,成为国人只知其乐名而不能听其响的遗憾。借着这个认识,音乐家们开始了十分艰难的溯源探流历程。1952 年,音乐学家在采访“西安鼓”时,收集到 70 余本私藏鼓乐谱,注明抄写年代的 16 本乐谱中最早的是清朝雍正九年(1731),他们惊异地发现,鼓乐谱所用谱字不仅与宋谱一致,而与唐抄“敦煌歌曲”也基本相似。这样,宋代姜夔《白石道人歌曲》的谱字之谜才迎刃而解,原来它们都属于“燕乐半字谱”系统。无独有偶,藏于山西五台寺院中的《八大套》曲谱谱字,与南京张炎《词源》所列谱字也是一脉相承。

再进一步说,这些曲谱中乐曲标题有相当一部分与史中所提到的取名完全一致。例如《西安鼓乐》中的《舞春风》、《玉树后庭花》、《婆罗门迎》、《千秋乐》、《贺圣乐》就与唐崔令钦《教坊记》中载燕乐大曲曲名相同;《倾杯乐》、《春光好》、《望江南》、《拓枝引》、《破阵子》与当时的杂曲曲名相同;《忆秦娥》、《江南好》等是唐诗的题名;《满庭芳》、《一枝花》是宋词的词牌名。

古今谱字一一对应,古今曲名双叠双印,这些不绝如缕、世代因袭的曲调是否就是“盛唐之音”、“宋词乐调”唐宋之乐真的会销声匿迹、失不复得?中国传统音乐文化的深厚渊源,每每使我们感到今乐中尚存古乐,但若要具体确认,却苦于不得门径,无法辨识。

确实,以声音为媒介的音乐,转瞬即逝,随着时光而一去不返。所幸的是,音乐技术性强,并非完全在时光流逝中屡变的规律可使历代的专家大师们利用这些规律去探求那些古老的曲目,一个个令人震惊的实例便会把你引入特定的历史环境,展示他们的历史原貌。唐代音乐理论中形成的“俗乐二十八调”的宫调体系,文献中记下了这些调名,也可通过一系列技术分析把这调所使用的音列确定下来。如果有一首有谱可依而且当今仍可演奏的乐曲与文献中提到的同名乐曲,在宫调名称、调式结构、调头所造音位等技术方面一一相符,那就可依确信,这首今天仍能听到的乐曲保留了古老曲调的基本轮廓。五台山青庙、黄庙中的《忆江南》、《万年欢》两曲,就是用这种技术分析的方法,被鉴定为唐乐的遗存。其中《万年欢》一曲的调头位置与唐代文献中记载的“角调”两相一致,僧人说此曲为“夹调”,“夹”是当地方言,翻译成普通话就是“角”调。文献中说此曲为九声音列,而现在演奏的乐谱通篇用九声。它的旋律风格也与明清以来当地戏曲音乐风格迥然相异。被时间的尘埃掩盖的历史原貌终于被揭开了。我们还知道,歌曲旋律总是以歌词的音韵抑扬为据而起伏的,若把白居易的《望江南》一次填入五台山佛曲《望江南》会感到词曲结合贴切,情绪也十分吻合,把西北方言音韵的敦煌曲子词《望月婆罗门》填入西安鼓乐的《婆罗门引》后,也会获得天衣无缝的融切感。类似的情况已有大量的实例。

随着大唐帝国的崩溃,许多乐户艺人流落街头、流落民间寺院,他所熟悉的宫廷燕乐也随之散落民间。由于中国封建社会的长期延续,有些音乐作品甚至历时千载而无大的改变。加之中国地域辽阔,古代交通不便,便逐渐形成了许多地域性的相对封闭的音乐表演形式,这些古老乐种都程度不等地堆积了几个朝代的音乐文化遗存。西安鼓乐、山西八大套、智化寺京音乐、福建南音、河北笙管乐、江南丝竹都属于这类相对固定的乐器组合演奏形式,有传统的保留曲目,有传世的古老曲谱和技术知识,有几代以上乐人传承的古老乐种。

繁衍与三面环山一面环海的“福建南音”,被誉为音乐文化的一块活化石。这是因为唐代琵琶普遍用拨子,并且是横抱姿势,福建南音至今保持这一唐代遗制,南音中所用的“拍板”及其演奏方式与敦煌壁画中的伎乐图完全一致。至于音乐语、乐曲名称、宫调等方面,与史料记载相一致的地方更是多不胜举,这些穿过历史年代而保持下来的惊人一致,不能不使人确信历史没有断裂。在中国这样一个特殊的文化历史环境中,确实保留着大量的古代音乐遗响。由于这些乐种大都藏在民间、寺院,史籍中少有记载,故有时候难确认它形成的确切年代。像清朝李斗《扬州画舫录》中提到用笛、管、萧、弦、提琴、云锣、汤锣、木鱼、檀板、大鼓十种,故名“十番鼓”,这种与当代苏南“十番鼓”相印证的材料很少。但中国封建社会长期延续确实也导致文化形态惊人的稳定。活的音响,乐谱的记写与文献的对应,绝不能当作是历史的耦合,保存在现在的古老音乐作品,从来都是以其强健的生命活力跨过了历史的断层。

所谓的“文化断层”,主要是指由于社会的巨变,致使某种失去生活依据的音乐发生“失传”的现象。就中国音乐历史而言,至少有过三次千年一现的严重“断层期”:第一次是在战国后期至秦汉间的战乱之中,大约在公元前三世纪;第二次是在唐末至五代十国间,大约在公元九世纪后半叶至十世纪前半叶;第三次即迄今百年间的变化。他们给中国音乐带来的影响是异常深远的。尽管如此,中国音乐并未因此断层而中止了自己的传承、传播、吸收、发展的历史进程、无论遭遇何种曲折,它仍以自己的恒定轨迹和流向,滚滚向前。它的一头承接着“古乐”,另一头奔向“今乐”,“古——今”之乐在它那里始终是一个衔接的整体,即使因为某种原因,一些古乐“失踪”了,但它肯定会以某种方式、形态在“今乐”中获得新生。就像“凤凰涅槃”一样、孟子曰:“今之乐犹古之乐也。”这种把“古乐”视作“今乐”的胎盘,将“今乐”当做“古乐”的再生,对我们认识现今还存的许多民俗音乐、寺庙音乐、雅乐—乐种型音乐、剧场形音乐与古代音乐之间的渊源关系,证明“今乐”蕴含着“古乐”,“古乐”从未“失传”的论断有着重要的启示作用。

音乐的特殊性,往往使我们面对古老乐种的音响而不敢相信它可能就是那时风靡一时的古老乐调,因为缺乏那种物化在某种可信可辨的实体上的真凭实据。然而,正如我们可以从古墓洞窟的壁画真迹中确认绘画的笔法、从雕塑碑刻的款式风格中鉴别它的年代一样,音乐家何尝不可以用乐谱的谱式、乐音组合的规律等审视它的历史痕迹,并最终拂去历史的尘埃呢。

作为中华文明史的一个组成部分,那琳琅满目的古今乐器、那色彩斑斓的华夏之声,将使中国音乐变得更富有生气和具有独特的魅力。