明清时期的白话小说,作者为了真实形象、细致入微地塑造各种人物形象,大多都使用了不少地域性的方言口语成分。如:《金瓶梅》《醒世姻缘传》具有山东方言的色彩;《西游记》《儒林外史》使用了许多江淮方言语汇;《红楼梦》(尤其后四十回)和《儿女英雄传》据说是用当时的北京话写的。而《歧路灯》则含有浓郁的河南方言气息,这一点已经被许多前贤名家所关注、评论。我们大致收集了一下前人对《歧路灯》地域方言特色的评述,择其要者摘录于下:

1927 年,北京朴社排印本《歧路灯》的出现,使小说的方言特色得到了凸显。冯友兰在所作的序文中指出:“《歧路灯》是用方言的文学。在旧小说里面,《金瓶梅》《水浒传》用山东话,《红楼梦》《儿女英雄传》用北京话,……《歧路灯》用的是河南话,河南南部的话。河南话与其他的北方话,虽大致相同,而的确自有其风格,自有其土话。上所引陈乔龄的话中,‘五经多是临场旋报的’的‘旋’字,读去声,即是临时的意思。其例甚多,……这些话的确是河南话。这些话所代表的,的确是一种河南妇女的心理。我们读到这些地方,真觉得一种河南空气。……这些地方,除了能与人以真切的感动之外,还是研究方言的人的重要研究资料。”不仅是冯友兰的序文对小说的方言特色大加赞赏,对李绿园家世生平进行考证的董作宾也认为:“李绿园为吾豫惟一之方言文学家。”

后来也有不少人对此提出称赞,如牛庸懋(1982:39)评价说:“《歧路灯》基本上是用生动活泼的中州方言写成的作品,……所反映的风土人情基本上是当时河南的风土人情。用中州的方言,写中州的社会生活,所以河南人读起来感到特别亲切。中州方言经过作者的加工提炼,成为文学语言,产生了优秀的长篇小说,这在我国文学史上还是第一次。”杜贵晨 1992 年出版了第一本专门研究这部小说的学术著作《李绿园与〈歧路灯〉》,该书第十章“雅俗共赏”篇就专门探讨了小说的语言艺术。之后,他(2006:399)又撰文指出:“它语言圆熟,是我国古代唯一用中州方言写成的反映当地风土人情的长篇白话小说。这一点,对于一般的欣赏者也许并不重要,却是语言学、风俗史、文化史上值得格外重视的。”张生汉(1999)总结了前人的观点,并进一步指出:“《歧路灯》是清人李绿园‘用带有河南地方色彩的语言写清初的河南社会生活’的一部长篇白话小说。这部著作不仅在中国古典长篇小说发展史上占有重要地位,而且,由于‘作者运用的民间语辞或方言俚语相当丰富’,因而它又成了研究 18 世纪中原官话的不可多得的资料。……《歧路灯》的作者是土生土长的河南人,对河南方言极为熟悉。写作中为了追求生动活泼、形象逼真的效果,他使用了大量的地地道道的方言俗语,因而一打开这部长篇白话小说,立即让人感到一股浓郁的乡土气息扑面而来。这样一部洋洋七十万字的著作,大体上可以反映出 18世纪中原官话的真实面貌,因而使它成了研究当时中原官话的弥足珍贵的资料。拿它与今天的河南话作比较,我们可以不费多大气力就能察知二者之间的相同之处与不同之处。”

除了这些正面的褒扬,一些学者也认为《歧路灯》作为文学语言提炼不够,如陈美林(1984:35)就说:“《歧路灯》的语言,河南地区色彩较为严重,对于中州以外的广大读者来说,在某些情节的叙述和人物的描绘中,就不能充分领会其语言的情趣。……《歧路灯》中的‘俗话’和‘文言’就过多,以‘俗话’而言,‘各不着’‘各气’‘歧差’‘定帖’‘盘绞’‘把牛’‘白正’‘放短’‘老苗’等等,都是中州地区以外的读者所难以理解的。”这种批评如果换一个角度来看恰从另一个侧面反映出《歧路灯》语言浓郁的地域色彩。但我们也不得不承认,地域性的方言俗语如果使用的数量太多,确实会形成语言理解上的障碍,也会削弱其他地方的人们阅读的兴趣。

20 世纪中后期以来,随着《歧路灯》向中原以外地区的传播,对小说中比较难懂的方言、俚语进行注释,以帮助外地读者更好地阅读它、理解它,逐渐成为许多研究者越来越关注和重视的一个问题。

1980 年,中州书画社出版了由栾星校注的《歧路灯》,他(1980:15)在“校本序”中写道:“我为全书作注千余条,主要注释了俚语、方言、称谓及名物制度,于古人、古籍、历史事件及三教九流行藏,亦针对文意作了必要的解说。”

我们逐一检视这些注释条目,涉及河南方言的有一百多条,明确标注出“豫语”的语词有 76 条,全部收录如下:

我们逐一检视这些注释条目,涉及河南方言的有一百多条,明确标注出“豫语”的语词有 76 条,全部收录如下:

头口(指骡马);恁(那么、这么);恁般(这么样);捞(拉、牵);

各不着(合不来);一般(既然);心肝道儿(心思);歧差(不足、差错);

落阁(从中渔利);着(知道);合子拐弯儿(一倍还多一点);没有(要不、不然);

势(射的转音);盘绞(盘费花销);写戏(定戏);姑子(道姑俗称);

定帖(稳定);两替(两起);嗔道(怪道、怪不得);一攒(一处);

一攒子(一簇、一群);赖(怯阵、气馁);把牛(合伙);旱(闲住了);

各气(生气);热剩饭(重述别人的话);搭(贴赔);您(你们);

白正(说明、对证);干研磨(有言无行);买嘴吃(买零食吃);叨欠(贪欠);

古董虫(形容迂腐、固执的人);抬(藏匿);眼孙(即眼子,与光棍是对称)

上落(数落、诘责);白证(对质、对证);妙相(轻巧);张劳(忙碌、劳累)

花(称屑小的东西);吃红脸饭(指闯光棍混吃喝的人);找(反转);出息(收益);

让(低于、次于);乡瓜子(指称缺少见闻的乡里人);眼子(不谙世故的人);

半边女人(寡妇);一条边(并排);翻精淘气(调皮);滤口供(逐一问口供);

大马金刀(大排场);照眼花(饵、囮、道具等幌子);老苗(此指人未经培育);

没阳气(没趣);担杜(担得起);淘神(伤神费力);张精摆怪(指言行夸饰);

掐(扶、紧托);放短(行事短毒);勒掯(刁难);连利(急忙);

厮跟(同伴、相与);调停(教导);轻(虚浮);打顺风旗(一边倒、顺风倒)

涩(路途不靖);候(代付饭钱);猴(僭越);光鞑剌(空旷无物);

缘头上脸(藉故生事);挑(尖子);越外(另外);打拐(从中取利);

闲打牙(闲聊天);尸气(馊);失迷(失落)。

另外,在栾星所做的注释条目中,还有很多词语虽然进行了释义,却没有明确作出“豫语”的标注,而有的词可能也应该属于当时的河南方言。例如:

(1)赏了抬盒人封儿,打发去讫。(2 回)

(2)潜斋吩咐家童道:“瞧两位相公陪客。”(2 回)

(3)春宇道:“因为儿女难存,生下这孩子,贱内便叫与他认个干大。”(3回)

(4)王春宇道:“这做大官的,还如此说白话。无怪乎今日生意难做,动不动都是些白话。”(8 回)

(5)王氏道:“你隆吉哥来,我还要让他哩!”(19 回)

我们也简单摘录栾星的注释,“封儿,即赏钱,因用纸彩封裹,故称封儿。”“瞧,作请或唤解。”“干大即干爹。”“白话即谎话。”“让,作斥责、数落解。”这些词语用法在今天的河南话里依然存在,所表示的含义基本相同,如“干大”“白话”等;有的在语义上也发生了变化,如今天河南话中的“封子”就基本没有了赏钱的意思,而是指婚丧嫁娶时送礼用的红包。不过,这一类词语也可能是近代汉语或当时北方话的通行说法,还需在更大范围里进一步考察,由此也可以看出栾星在为小说作注时的严谨态度。

1999 年,张生汉出版了《〈歧路灯〉语词汇释》一书。他结合词汇学与方言学的理论方法,把小说中难懂的近代汉语词汇以及方言俚语汇集起来进行诠释,共集释了三百多条。这些词有的是一般辞书未收录的,有的虽见收录、但与《歧路灯》中的意义用法存在明显的不同,许多词语都解释得精准到位,如“腌臜、帮光、擘画、刚帮硬证、皮罩篱、老苗、各不着、膺”等。这本书还附录了“《歧路灯》谚语钞”,列出了一百多条俗谚俚语。这些谚语在今天的现代汉语中有的还十分常用,并且语义和形式都基本一样,如:“一日被蛇咬、十年怕井绳”(90 回);“八仙过海、各显神通”(69 回);“三十六策、走为上策”(65 回)等。有的在现代汉语中存在近似的表达,虽然具体的语言形式有所差别,但现在人看到时也可以大致理解其涵义,如:“天塌压大家”(103 回);“东山日头多似树叶儿”(59 回);“天下无不是的父母”(9 回);“硬过船、软过关”(7 回)等。另有一些谚语在今人眼里或许能够猜测出大概的含义,但其反映的概念因时代的变化而与今天的社会显得不相兼容,在现代汉语中已是很少或不再使用的,如:“天道远、人道迩”(97 回);“千行万行、庄稼是头一行”(85 回);“欲知其人、当观其偶”(6 回);“教子之法,莫教离父;教女之法,莫教离母”(3 回)等。另外,还有一些谚语属于反映中原地域风俗文化的河南方言形式,今天外省人看来或者难于理解、或者明白一点儿也没有什么味道,但在许多河南人读来却会觉得亲切、有味,如:“砍的不如旋哩圆”(11 回);“牛不喝水强按角”(57回);“疥疮药少不了臭硫磺(64 回)”;“天下老哩、只向小的”(102 回)等。由于所列的大部分谚语表面意思都不太难理解,该书没有作更多的解释,但这种收集、整理之功也给后人做进一步的研究奠定了一个良好的基础。

早在 20 世纪 20 年代,北京朴社版《歧路灯》在出版时,徐玉诺曾校阅了部分章节,并对其中的一些语词做了注释。冯友兰钞本中第 29 回至 34 回间就保存了许多徐玉诺所作的夹注、眉批,其中有一些就属于注释方言词语性质的批注,如:“邪,此字有显意思。”“每常,意云向来。”“所谓‘拧’,尤风流蕴藉,别开天趣。”

可惜的是北京朴社版《歧路灯》由于某些原因只印行了一册,仅有 26回,所以这些内容长期以来几乎不为人们所知。不过从栾星所作的注释来看,有的条目很可能参考、吸收了徐玉诺的批注内容,如上面提到的“每常”。就《歧路灯》研究的学术史来说,它们是迄今能够见到的、最早的关于小说方言词语的注释。

可惜的是北京朴社版《歧路灯》由于某些原因只印行了一册,仅有 26回,所以这些内容长期以来几乎不为人们所知。不过从栾星所作的注释来看,有的条目很可能参考、吸收了徐玉诺的批注内容,如上面提到的“每常”。就《歧路灯》研究的学术史来说,它们是迄今能够见到的、最早的关于小说方言词语的注释。

其他专门研究、解释小说里面河南方言词语的文章还有:晴天(1934)的《歧路灯与河南方言》、伊波(1992)的《〈歧路灯〉豫语拾例》、张明海(2000)的《〈歧路灯〉中原口语词探释》、秦崇海(2003)的《〈歧路灯〉中原语词考释》、肖燕(2005)的《〈歧路灯词语汇释〉补遗》、方平权(2006)的《〈歧路灯〉语词选释》;刘丽娟(2007)的《〈歧路灯〉释词补遗》、苏杰(2010)的《〈歧路灯〉语词札记》等。这些研究不仅注释了许多河南方言词语,有的文章还对一些反映中原地域民俗文化的市井俗语进行了解释,如:“救急茅房”“背着篙赶船”“山厚着哩”“薅他那秧子”“垫上舌”等。

第一章的绪论已经对《歧路灯》语法研究的数十篇论文进行了简单梳理。这里我们仅以人称代词“俺”和“能性述补结构”为例作一点专题的讨论,之所以选择这两个项目,是由于它们在河南话中具有代表意义,而且前人已有一定的研究,但仍存在不同的意见。

人称代词“俺”大约产生于宋代,元明之后使用渐多。在《老乞大》《水浒传》《儒林外史》《聊斋志异》等许多近代文献中有不少的使用,《证俗文》卷十七:“北人称我曰俺。”就今天的方言分布来说,已有的方言调查资料表明这个词在北方许多地区都有使用。据《现代汉语方言大词典》,除了中原官话之外,在东北官话、冀鲁官话、北京官话、胶辽官话、江淮官话、西南官话以及晋语中都可以见到。王秀玲(2007:11)曾调查了清代《红楼梦》《儒林外史》《歧路灯》《聊斋志异》和《醒世姻缘传》等五部文献中“俺”的使用分布情况,提出:“俺”是河南、山东一带的方言词,而《儒林外史》代表的江淮官话与《红楼梦》代表的北京话中不用“俺”。对此我们略存疑问,语言研究一向是“说无难”,《红楼梦》中用例很少恐怕并不足以证明当时的北京话不说“俺”,而且在刘姥姥的口中就有“俺”的用例,至于其他人物不说“俺”,会不会是由于社会身份地位的因素呢?对于《儒林外史》中出现的十几个“俺”,王秀玲引用了齐静的观点:“俺(们)”的使用者均为山东人。但笔者查阅了《儒林外史》以及齐静的原文,这一观点也很难说是充分的

。因此,清代时河南、山东一带方言中存在“俺”的使用可以基本确定,因为《歧路灯》《聊斋志异》《醒世姻缘传》等都有大量的使用,而当时北京话、江淮官话或者其他地方的官话中是否说“俺”,我们认为尚需更大范围的调查研究。

。因此,清代时河南、山东一带方言中存在“俺”的使用可以基本确定,因为《歧路灯》《聊斋志异》《醒世姻缘传》等都有大量的使用,而当时北京话、江淮官话或者其他地方的官话中是否说“俺”,我们认为尚需更大范围的调查研究。

另外,“俺”在《歧路灯》中的使用分布表现出一定的规律性。下面我们从五个方面作以说明:第一,从使用数量看,第一人称代词“我”出现次数为 5083例,而“俺”只有 321 次,在小说中“俺”的使用远远低于“我”,二者比例大致为16.1

。第二,从语体分布看,我们对这 300 多处“俺”字用例进行了逐一地考察,发现它们全都出现在人物的话语之中,叙述文体里一个也没有,这说明它具有很强的口语性。第三,从句法位置以及所体现出的语法功能来看,“俺”既可单用、也可与“们”字连用,单用时多表单数,但也能指复数;它最主要的句法功能是作定语,修饰对象多为亲属称谓名词,如“俺大爷”“俺侄儿”“俺姐夫”等,修饰一般名词时要加“的”“家”,如“俺的衣裳”“俺的锁”“俺家女人”“俺家媳妇子”等。第四,从言说者的地域特征看,自称为“俺”的说话者都是河南人,小说中出现的外省人如陕西关中的闫凯、北京的柏永龄、长班张升、江南丹徒的谭绍衣、梅克仁、安徽亳州的周小川等人说话时自称都是“我”、不用“俺”。第五,从使用者的社会特征看,自称说“俺”的人可谓男女老幼、五行八作兼有,但也大致存在一个总体性规律:即都属于社会的中、下阶层,小说中的士绅官员们几乎都不用这个字眼。这些分布规律表明作者在小说创作时应该是意识到了方言词语所带有的地域特色与阶层分化特点,也说明这部小说的语言确实反映了当时社会语言生活的细微面貌。

。第二,从语体分布看,我们对这 300 多处“俺”字用例进行了逐一地考察,发现它们全都出现在人物的话语之中,叙述文体里一个也没有,这说明它具有很强的口语性。第三,从句法位置以及所体现出的语法功能来看,“俺”既可单用、也可与“们”字连用,单用时多表单数,但也能指复数;它最主要的句法功能是作定语,修饰对象多为亲属称谓名词,如“俺大爷”“俺侄儿”“俺姐夫”等,修饰一般名词时要加“的”“家”,如“俺的衣裳”“俺的锁”“俺家女人”“俺家媳妇子”等。第四,从言说者的地域特征看,自称为“俺”的说话者都是河南人,小说中出现的外省人如陕西关中的闫凯、北京的柏永龄、长班张升、江南丹徒的谭绍衣、梅克仁、安徽亳州的周小川等人说话时自称都是“我”、不用“俺”。第五,从使用者的社会特征看,自称说“俺”的人可谓男女老幼、五行八作兼有,但也大致存在一个总体性规律:即都属于社会的中、下阶层,小说中的士绅官员们几乎都不用这个字眼。这些分布规律表明作者在小说创作时应该是意识到了方言词语所带有的地域特色与阶层分化特点,也说明这部小说的语言确实反映了当时社会语言生活的细微面貌。

能性述补结构在现代汉语中是指助词“得”可以用在动词后面,构成“动+得+(补语或宾语)”的形式,在语义上表示动作行为的可能性。河南方言中除了这一格式外,很多时候使用的还有“动+哩+(补语或宾语)”的形式,二者之间并不只是“哩”与“得”的简单替换而已,在搭配动词、后续补语成分等方面也存在着许多细微的差异。已有的研究成果表明,这种用法的“哩”在明清时期的其他白话文献中极其少见,而《歧路灯》中的用例表明它应该是当时河南方言的用法。

《歧路灯》中用述补结构表示可能的句子很多,在用字上分别有“得”“的”和“哩”三种情况,而这三类句子在动词使用、语序位置、宾补成分等方面都呈现出一定的差异。例如:用“哩”的这种结构中动词都是单音节的,而用“得(或的)”的能性述补结构中可以是双音节动词。据傅书灵(2005)考察,在“动+不得+宾语”中出现的双音节动词有“延迟、饶恕、耽误、挣扎、动弹、辩白、割舍”等 7 个,其他为单音节动词。他的目的在于说明能性述补结构中的动词要受到较强的选择限制,以单音节动词最为常见。如果我们进一步考察小说中的“动+哩+(宾)”或“动+不哩+(宾)”中的动词,就会发现它们全都是单音节动词。其实,用“哩”来表示可能的述补结构在小说中的用例并不是很多,据王秀玲(2009)的引证和研究,高育花 1998 年的统计仅为 2 例,丁喜霞 2000 年的统计为 25 例,而她本人的考察数字为 10 例左右,统计数据上的差别反映了研究者对“哩”的性质以及结构语义的不同理解。另外,王秀玲还将这类结构细分为两种格式:即肯定式“动+哩+(宾)”和否定式“动+不哩+(宾)”,她发现前者用例很少、而后者更为常见。我们对这些统计出来的语言例句进行了重新考察,将这些出自栾校本的语料和清代抄本做了逐一比较之后,本书有了更进一步的发现。首先请看下面的比较语料:

(6)谭绍闻道:“却是你那当中一说,还行哩。只是当下银子没法凑办。”(栾校本 60 回,558 页。)

(6∗)譚绍聞道:“却是你那當中一説,还行的。只是當下銀子没法湊辦。”(清抄本 59 回,1177 页。)

(7)只因丹客提炉,铜匠铸钱,吵闹个盆翻瓮倒,麻乱发缠,那顾哩这个悬弧大喜。(栾校本 77 回,744 页。)

(7∗)祗因丹客提炉,銅匠私鑄之事,吵閙个盆翻甕倒,麻乱髪纒,那頋得這个懸弧大喜。(清抄本 76 回,1581 页。)

请注意上面例句中我们加点的部分,在现代简化字校本中发现的这两例用“哩”的肯定式述补结构,在清代抄本中对应的都是“得(或的)”。之所以列出这两个句子,一个重要的原因就是此前研究者发现的所谓用“哩”来表可能的肯定式述补结构只有这两个例子。其实,后一例是一个反问句,在语义上表示的也是否定含义。由此看来,如果就《歧路灯》的语料来观察的话,清代河南话在这一语法点上的特色似乎应描述为:助词“哩”可以用在表可能义的述补结构中,但只用在否定表达中。

优秀的作家总是能够关注到不同人物在语言应用中的细微差别。朱星(1979)在研究《金瓶梅》中方言成分的使用时发现:“只有潘金莲等人在口角时才用山东方言,西门庆说话就用北方官话,……至于一般叙事,都是用的一般的北方官话。”而现代作家老舍在其作品中也有类似的例子:他在新加坡时一般都使用“国语”一词,因为那里进行的是中国的侨民教育;而谈到英国和德国,就会换用成“华语”或“中文”。

那么,《歧路灯》中方言成分是不是随意使用的呢?我们通过调查发现,小说中这些词语的使用其实也存在着趋势性很强的分布规律。

那么,《歧路灯》中方言成分是不是随意使用的呢?我们通过调查发现,小说中这些词语的使用其实也存在着趋势性很强的分布规律。

小说里面的本地人物在说话时可以夹杂、甚至较多地使用河南方言词语,而书中出现的许多外省籍人物口中就极少或不使用这类方言成分。例如在前面的 2.2.3.1 一段中,我们曾介绍了人称代词“俺”的使用与分布情况,并指出用“俺”来自指的说话人都是书里的河南当地人,而小说中出现的外省人都不说“俺”,而用代词“我”的形式。另外,笔者还大致查检了小说里面几个外省人说话时所使用的语言形式,结果发现在他们的话语中很少使用明显带有河南地域色彩的方言语词。下面再来看一个具体的语词用例。

表示佛门中人对世俗信众或普通民众的称谓,《歧路灯》中分别使用了“山主”“檀越”和“施主”三种形式。《现代汉语词典》:“施主”是指“和尚或道士称施舍财物给佛寺或道观的人,通常用来称呼一般的在家人。”而“檀越”的释义为“佛教用语,称施主”。《古代汉语大词典》关于施主的注释为:“梵语dānapatī(檀越)的意译,佛教对向寺院施舍财物和饮食的世俗信徒的尊称。”对“檀越”则简释为“梵语,意为施主。”其实,进一步讲檀越也就是梵语(dānapatī)的汉语音译形式。不过,无论是《古代汉语大词典》还是《现代汉语词典》,都没有收录“山主”词条。从《歧路灯》的使用来看,“山主”“檀越”与“施主”的含义相同,都表示出家人对普通世俗民众的称谓,它们的使用比例依次为 65.3.1。很明显,“山主”是主要形式,且大多出现在人物话语中作面称语。有趣的是,小说中的三例“檀越”全都出现在主人公谭绍闻出走安徽时当地度厄寺的教经和尚口中,而作同样的称谓如果在开封等河南语境下则都是用“山主”的形式。同时期的《红楼梦》《儒林外史》中均未见到“山主”的形式,表达这一概念时《红楼梦》都用“施主”,而《儒林外史》中“施主”与“檀越”兼用,我们推测“山主”大概是当时流行于中原地区的方言形式。另外,《歧路灯》中仅有的 1 例“施主”并不是面称语,而是指代用法。

(8)请了萧墙街姐姐,侯先生家师娘董氏,银钱铺储家云氏,地藏庵尼姑法圆。那日,各堂客及早到了,随后王氏也坐车来到。席面中间呼姐姐,唤妹妹,称山主,叫师傅,好生亲热。(8 回)

(9)范法圆道:“我就是请小山主做稿,就顺便儿写上。难说你就不是个进士?”谭绍闻道:“也罢,我就写这施主名姓。若嫌无疏引,我的学问还不能杂著。”慧照道:“一般有这簿儿,何用再写。我倒央山主与我起个仿影格儿,我学几个字儿罢。”(43 回)

(10)那教经的和尚说道:“檀越学问广大,可敬,可敬。”谭绍闻道:“佛经上字与儒书一般,惟有口字偏旁——”因指着“唵”“哪”“咖”,“这些全不认的。”教经和尚道:“那与儒学一样的字,是翻译过的,所以檀越认得。这口字边字是佛家神咒语,不曾翻译,即是我们也随口传,不甚透彻。檀越就留在小寺,指误觉迷,便是开了方便善果。”(44 回)

从说话者的身份地位、社会阶层来看,处于社会中、下阶层的人说话时多用,而书中的官宦士绅等上层人物少用。以前面所举的人称代词“俺”为例,自称说“俺”的人可谓男女老幼、五行八作兼有,但大多都处于社会的中、下阶层,而社会上层人物却很少发现有使用这种自称形式的。如小说中各级官员的口中,无论巡抚、道台还是刺史、县令,我们没有发现一个人在说话时自指用“俺”。再如小说中出现了 19 次的表父称谓“大”,这些用例都出现在人物的话语中,共涉及到 12 个说话人,如“王春宇、王氏、薛婆、赵大儿、滑氏、焦丹、细皮鲢”等。从他们的社会特征来看,这些人中有男、有女,但都是处于社会中、下等阶层的小人物。这说明用“大”来称谓父亲没有性别差异、但存在明显的社会阶层特征。今天河南的许多地方尤,其是在农村地区依然有不少人是这样称呼父亲的,但是城里人却较少使用它。

再来看一个普通名词的例子“冰雹”,今天的河南方言里说成“冷子”“冷子圪垯儿”或“盐圪垯儿”,贺巍的《洛阳方言词典》也有收录。《歧路灯》第七回中恰有一段谭孝移在京城遭遇冰雹天气的描写,作者在叙述事情的行文和退职京官柏公的话语里用词都是“冰雹”,但在仆人德喜的口中就用的是方言形式。请看小说第七回的用例:

将近一里许,偏不能到,这雷声忽忽的不断,雨点儿大如茶杯,内中夹着冰雹下来。须臾,雨也没了,单单冰雹下倾,乒乒乓乓,真正是屋瓦皆震,满街避丸,好不厉害怕人也。……邓祥说德喜儿:“为啥不带雨衣?”德喜儿道:“谁料下冷子雹冰。”……柏公道:“连日想来一候,只为步履少艰,俱是先使人问过,然后敢来。因老先生事忙,多逢公出。今日知是往游丰台,料得午后必回,天气晴和,预来恭候。不料突遇冰雹,方疑老先生在城外寺院避雨,多等一会儿,谁知冒雨而归。适才盆倾瓮覆之时,何处停车?”(7 回)

从语言应用的场景来看,在生活化的家常闲聊中方言成分的出现频率要远多于公堂审案、道台请见、官场应酬等正式严肃的场合。例如:小说第四十六回“假李逵受刑供赌情”、第九十一回“谭观察拿匪类曲全生灵”、第九十五回“赴公筵督学论官箴”等故事情节中因含有大段公堂审案、官场应酬的内容,其中的语言文字就较少使用方言词语的形式。作为下里巴人们多用的语言形式,方言俗语的说法通常被认为难登大雅之堂,因此,小说中的官吏大员们在说话时一般都很少使用。而语言交际的另一方自然也会受到交际场境和双方尊卑关系的限制,而需要小心留意自己口中的话语形式,稍有不慎便有冒犯大人的嫌疑。例如小说第四十六回有县令程公审案时询问保人白兴吾的一段描写:

白兴吾跪下,问了姓名。程公道:“保债不是易事,他两家借这银两,你是何所图而作保?”白兴吾道:“天上无云不下雨,地下无人事不成。”程公道:“可厌的话,打嘴!”皂役打了十个耳刮子。打完,程公道:“我只问你,何处交付?”白兴吾道:“小人酒馆内。”(46 回)

白兴吾被打耳刮子的原因就是由于在回答县太爷的询问时说了“天上无云不下雨,地下无人事不成。”其实,这句俗话的意思本身没有什么不对,如果换作酒馆、赌场等别的场合,还会显示出说话人对朋友仗义相助的豪爽之气。但在公堂的语境背景下,又是在回答审案的县太爷询问,它就显得有些刺耳了,所以程县令当即的反应便是“可厌的话,打嘴!”另外,《歧路灯》在叙述事件的过程中还插入了不少文言色彩浓厚的书信、告示、奏折等书面化语段,在这些语言片段里也很少能感受到方言的气息。例如:小说第一回谭绍衣的家书、第九十四回季刺史的告示、第一零五回王都宪的奏折等。关于这些不同的语言表现与人物的社会特征以及语境之间的关系,我们将在后面两章中再作详细的讨论。

我们在阅读明清时期的白话小说时总会强烈地感受到不同方言背景作品的乡土方音气息。遇笑容(2001:16)认为:“这种感觉只能来自作品的整个词汇系统,而这一系统包括了许多个词。这些词有些是我们感觉上某方言所独有的,有些是在这个方言周围地区(大一些的方言区)使用的,有些是在更大范围中使用,但基本上不是我们感觉上这一地区不用的。当我们面对这样一个词汇系统时,自然就会产生出它带有某一方言的特征的感觉。”下面我们就从整体的、系统的层面来考察一下《歧路灯》语言的地域方言特征。

20 世纪 50 年代,斯瓦蒂士(Swadesh)最先提出了基本词汇的概念以及他的 100 词表和 200 词表,并将其运用于语言年代学的研究。这一研究方法的提出引起了许多语言研究者的兴趣,后来有的学者也将这些基本词汇称作中心词或核心词。1996 年,陈保亚通过对基本词汇的考察来区分语言中的借用与遗存。他将基本词汇表分作高阶词和低阶词两个部分,并结合汉语的研究发现高阶词比低阶词更为稳定,更不易被借用,也就是说,高阶词中遗存形式更多,而低阶词较容易受借用形式影响干扰。之后,汪峰和王士元通过对汉语不同方言中基本词汇的调查,比较了中古入声字在现代北京话里的各种分配模式,并区分出了北京话入声字中的早期遗存成分和晚近借用成分,同时也再次证明基本词汇是观察语言演变的一个重要窗口。

下面我们就从这个窗口来观察《歧路灯》中的基本词汇里出现了哪些河南方言的形式,先来看小说中的一些例句。

下面我们就从这个窗口来观察《歧路灯》中的基本词汇里出现了哪些河南方言的形式,先来看小说中的一些例句。

(11)春宇道:“你这午前回去的话,不过对家下吩咐一句儿。俺姐若知道先生跟姐夫在我家过午,也是喜欢的。”(3 回)

(12)老民道:“俺们这郑州,有句俗语‘郑州城,圆周周,自来好官不到头。’等了有些年,像今日俺们这位太爷,才实实在在是个好官。”(94 回)

(13)巫氏道:“您家不要我了,说明白送我个老女归宗,不过只争一张休书。”(85 回)

(14)滑氏道:“你罢么!……要不为这,我嫁你这秀才图啥哩,图你比我大十几岁么?我跟你进城来图啥哩,图给你膺做饭的老婆子么?”(39 回)

(15)王氏道:“难为女娃儿,与了点碎片零块儿,还一样一样缝回来。”(97回)

(16)王氏道:“恁的一个好闺女,他大就肯卖他么?”薛婆道:“说起来话长。这闺女他大,好赌博,输的一贫如洗,便下了路。……”(13 回)

(17)原来端福儿自孝移去后,多出后门外,与邻家小儿女玩耍。有日头落早归的,也有上灯时回来的。(1 回)

(18)王中便道:“大相公,往后休要买这宗无用的东西。俗话说的好,‘要得穷,弄毛虫。’”(13 回)

(19)王象荩道:“相公心回意转,想是咱这家该好了。还有一句话,总是夏鼎这样人,大相公见他,就如见了长虫、见了蝎子、见了老虎一般,方才保得咱家无事。”(56 回)

(20)赵大儿道:“这全不妨事。是奶奶从不曾见过醉人。俺家我大,每逢到集上,是个大醉,日夕回来时,侹在床上,就像死人一般。”(17 回)

上面引例中的加点部分,使用的都是河南方言的说法,也都在基本词汇表的范围之内,一多半还属于前 100 个的高阶词。下面稍作解释:例(11)和(12)是第一人称的“俺”以及复数形式“俺们”。例(13)是河南方言的第二人称代词,它与今天北京话表尊敬义的“您”含义不同,发音也不一样,音作恁。例(14)的“啥”表示疑问代词什么。接下来两句使用了几个方言称谓形式,如称父亲为“大”,说姑娘为“闺女”,小孩被叫作“娃儿”,小女孩则说“女娃儿”或“妮子”。第(17)称太阳为“日头”。例(18)把鸟说作“毛虫”,另外小说中还说成“小虫蚁儿”,在小说第五十四回,孙五秃低声说道:“第三的,你憨了?好容易罩住的小虫蚁儿,你都放飞了,咱吃啥哩!”例(19)句是把蛇叫作“长虫”。例(20)则是称躺为“侹”。除了上面这些例子以外,小说中还有一些方言说法所代表的概念也在基本词汇表的范围,例如:把丈夫称作“男人”;说妻子为“老婆”或“媳妇子”

;把晚上说成“黑了”;把湖叫作“水坑”;以及用“抹”表示把桌子器皿擦干净,所用的毛巾也称作“抹布”等。就基本词汇表中的 100 高阶词和 100 低阶词来看,我们已经发现至少有 19 个词条在小说中使用了表达这一概念的方言形式,这表明《歧路灯》中河南方言成分的使用程度是比较高的。不过,也需要指出的是,书中出现代表某个概念的方言词,表明作品有这一方言形式的使用,但并不意味着小说中只使用这一种形式。实际上,作者往往会根据语言使用者的籍贯、身份、性别、职业以及话语交际的场景等不同因素而使用多种语言形式,对此本书后面将作更多详细的分析。

;把晚上说成“黑了”;把湖叫作“水坑”;以及用“抹”表示把桌子器皿擦干净,所用的毛巾也称作“抹布”等。就基本词汇表中的 100 高阶词和 100 低阶词来看,我们已经发现至少有 19 个词条在小说中使用了表达这一概念的方言形式,这表明《歧路灯》中河南方言成分的使用程度是比较高的。不过,也需要指出的是,书中出现代表某个概念的方言词,表明作品有这一方言形式的使用,但并不意味着小说中只使用这一种形式。实际上,作者往往会根据语言使用者的籍贯、身份、性别、职业以及话语交际的场景等不同因素而使用多种语言形式,对此本书后面将作更多详细的分析。

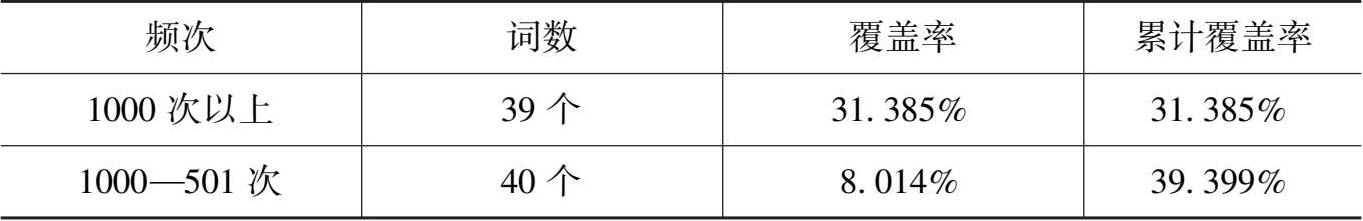

赵丽娜(2009)曾对《歧路灯》的词汇使用情况进行过量化的统计与研究,涉及词汇的频率与频次、词汇音节数量以及平均词长等调查内容,使我们对《歧路灯》的用词情况有了一个宏观的了解,对于研究小说词汇系统的整体面貌具有很大的帮助作用。例如下面两个关于词汇使用的频次和频率的统计表。

表 2-2 《歧路灯》词频统计和覆盖率一览表:

续表

上表的统计数据表明,《歧路灯》中词语出现频次在 100 次以上的前 452个词,词汇使用的累计覆盖率达到了 62.09%,而出现频次在 10 次以上的词汇有 3027 个,词汇使用的累计覆盖率已经达到了 84.51%。另外,根据该文的统计,《歧路灯》中不计重复的用词总数为 28569 个,作者根据这些词语的累计频率,将其分为极高频词区、高频词区、中频词区和低频词区四个区段,具体分布情况如下表所示。

表 2-3 《歧路灯》词频统计分区表:

从这个表里我们可以看出:在《歧路灯》中,覆盖率达到一半的极高频词区仅有 184 个词,只占总词数的 0.64%。虽然这些词数量很少,但所占词汇使用覆盖率的比例非常大,说明它们的表达功能强大,在小说中反复出现,具有使用的频繁性。这些词从语法性质看主要有表示日常生活中常见事物行为的基本名词和动词,如:“人、家、事、门、酒、茶、明日、去、叫、出、走、到、坐、回、问、写、拿、出来、回去”等;数词“一、二、三、四”;还有人称代词“我、你、咱、俺、他、他们、自己、谁”等;另外也包括了很多虚词,如:“了、的、得、在、哩、呢、罢、么”等。从音节结构来看,在 184 个极高频词中,单音词 148 个,双音词 32 个,三音节词 4 个(全部为表示人名的专有名词)。赵丽娜通过量化的调查方法揭示了《歧路灯》词语面貌的整体情况,证明了小说的词语使用,尤其在高频词和极高频词方面“已经具备了现代汉语词汇的基本特征”。

通过这篇论文的统计数字,我们一方面可以看出《歧路灯》的词汇使用与现代汉语已经非常接近,但另一方面也可以量化地发现它和现代汉语的差异之处。例如在小说 5281 个常用词中,与现代汉语相同的只有 3418 个,这种差异又显示出《歧路灯》语言属于近代汉语晚期的时代性特点。而不同的词主要体现在两个方面:一个是小说里使用了不少具有较强文言色彩的词,如表反问的助词“岂”、表完成的助词“讫”等;另一个就是小说中大量出现的带有地域色彩的方言词。下面我们就对这些方言词语的使用情况做些简单的分析:《歧路灯》总的词汇使用量将近 30000 个,出现频次在 5 次以上的词汇数量为 5717个,不到总词数的 20%,但它们的使用覆盖率已达 90%左右。而在这些高频用词中,就包括很多带有河南方言色彩的词汇,例如:哩、俺、您、大、啥、恁、白、中、侹、膺、学、捞、着、中吃、中用、没有、没趣、没的、没得、合气、口角、各人、擘画、白话、扯捞、楚结、定省、写戏、饭时、昨年、汉仗、一般、相与、厮跟、信惯、吆喝、眼色、难说、越外、各不着、了不成等等。而且,其中还有不少典型的河南方言词语出现的频次达到了 100 次以上,如:《歧路灯》中的“哩”字出现了 1134次,“俺”字有 322 次,“啥”字也出现了 172 次,还有小说里的“中吃”“中用”“中听”“中看”等“中”字用法合计也有上百例,许多用例的意思和今天河南话里边表示好、可以的典型方言词“中”也大致相同。《歧路灯》的语言之所以让人感到一种强烈的河南方言气息,本书前面曾提到研究者已经指出并注释的数百例河南方言语汇,除了方言语词数量的原因以外,还有一个很重要的原因就是这些高频方言词在小说中的反复使用。