所谓月令承应戏,据昭梿《啸亭杂录》所叙,当是指在一年中每月节日、节令时承应的戏曲。这类剧作的题材往往取自与该时令相关的典故故事或民俗,如“屈子竞渡”、“子安题阁”等等。原北平故宫博物院文献馆编《升平署月令承应戏》一书,在“引言”中曾对当时遗存升平署月令承应戏版本描述:

乾隆时,由庄亲王允禄及张照等一班词臣所编,为外间所罕睹。南府时代,此种承应剧本,原分为节令二十余种,每种有数出者,有十余出者,约有二百余册。……此项剧本,咸装订成册,册衣黄色者,粘有红签,题写剧名,称安殿本,盖供演唱时呈览者。白色者,称存库本。……内文氏家庆,灵符济世,奉敕除妖祛邪应节,正则成仙渔家言乐,江州送酒东篱啸傲,仙翁放鹤洛阳赠丹,六种,未注谱板,系乾隆时钞本。

今存升平署遗存曲本,多为词臣或内伶抄写的白色纸捻毛装本,首页题写剧名及用途。同、光间存本多为搬演时所用的总本、鼓板本或曲谱本,有些鼓板和曲谱会直接标注在总本上,用于进呈者或在首页粘黄签题写名称,形制较大(约为30cm×25cm);乾嘉时期旧本则相对较为规整,首页直接题写剧名或粘红签题写,不注谱板,有些存库本首页会以单字如“飞”、“庆”等标明类别,有些形制较小(约为 25cm×15cm),在人物上下场、服色、腔调、韵部及句读标注等方面都与乾隆时承应大戏相类。据“引言”及所见升平署旧藏原件可知,国家图书馆所藏五色精抄《节节好音》当系为乾隆时进呈所用的月令承应戏安殿本。此一《节节好音》精抄本,虽未笼括当时月令承应戏的全部,但从中亦不难窥见乾隆月令承应戏的特色。

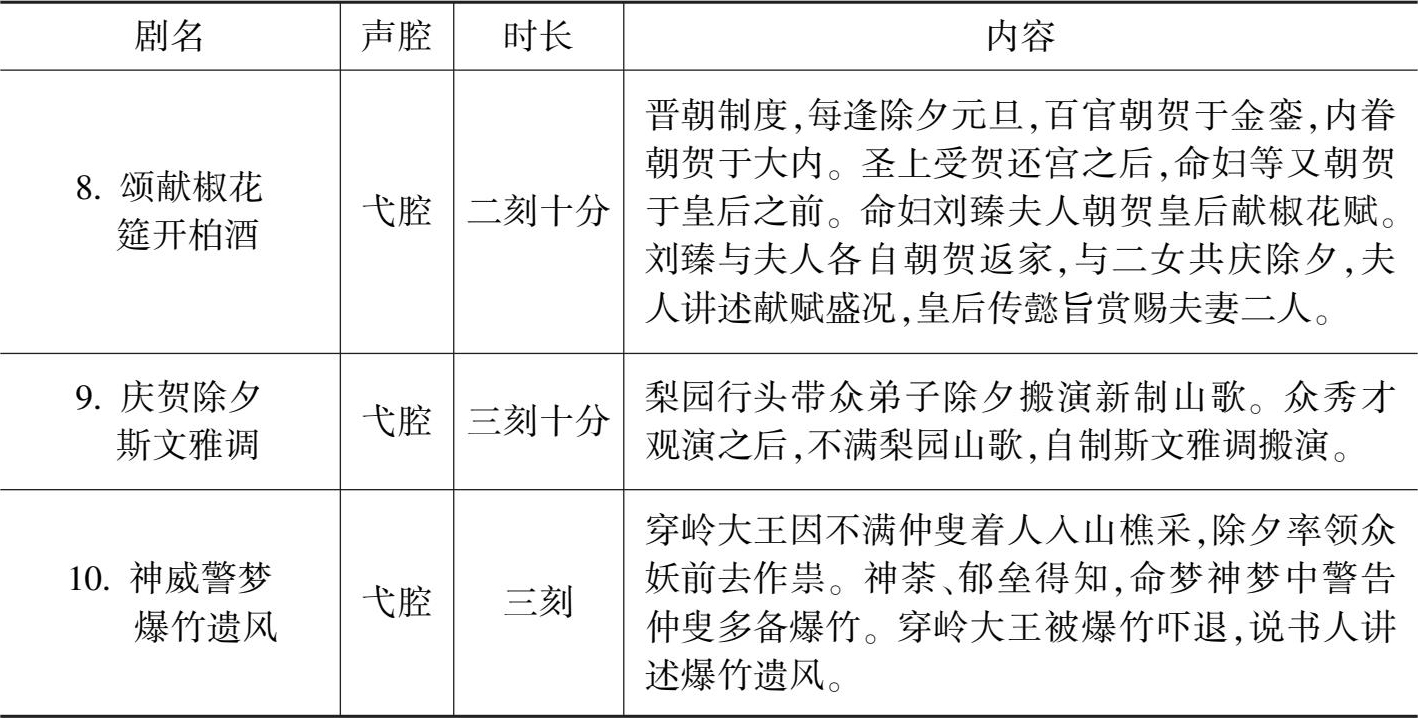

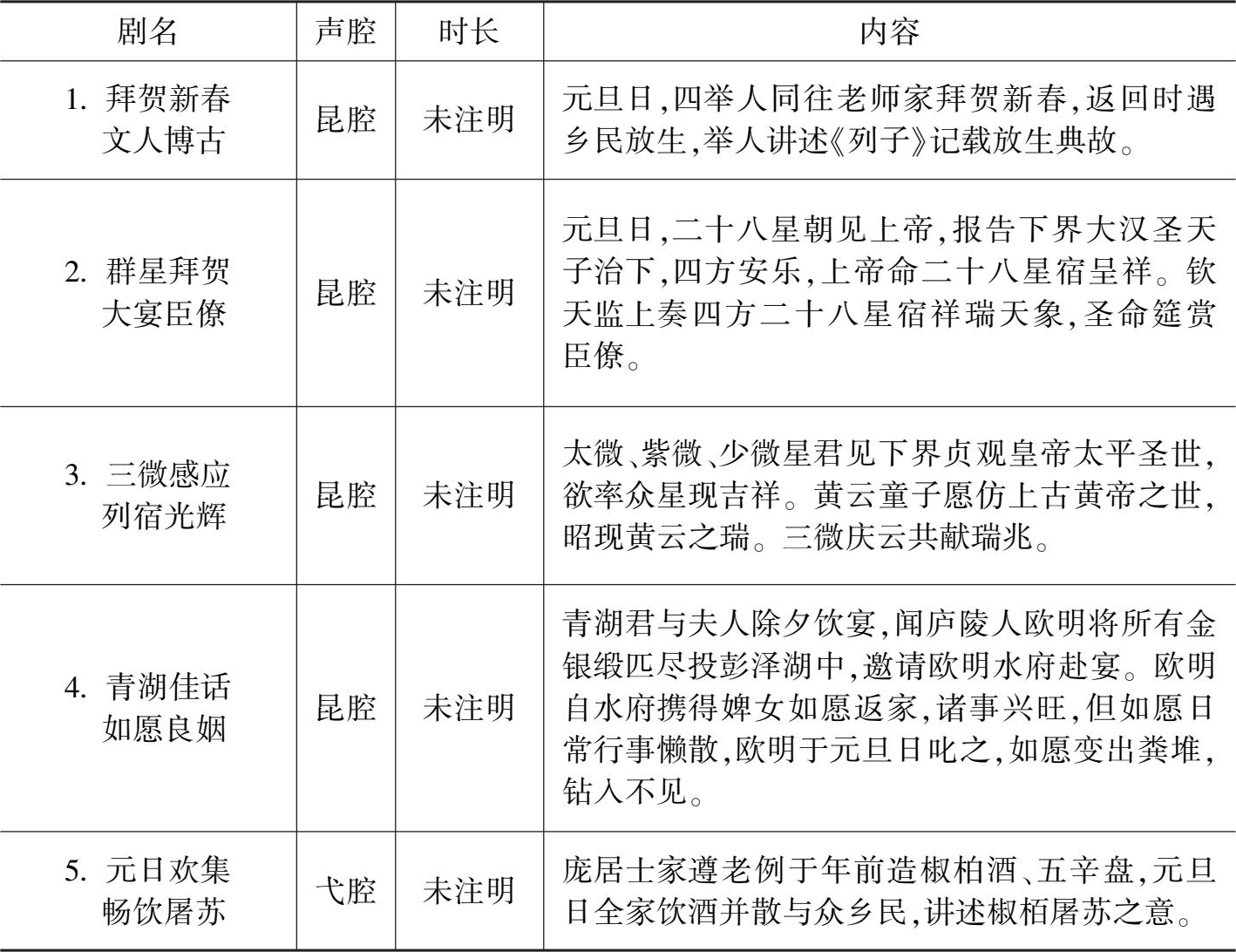

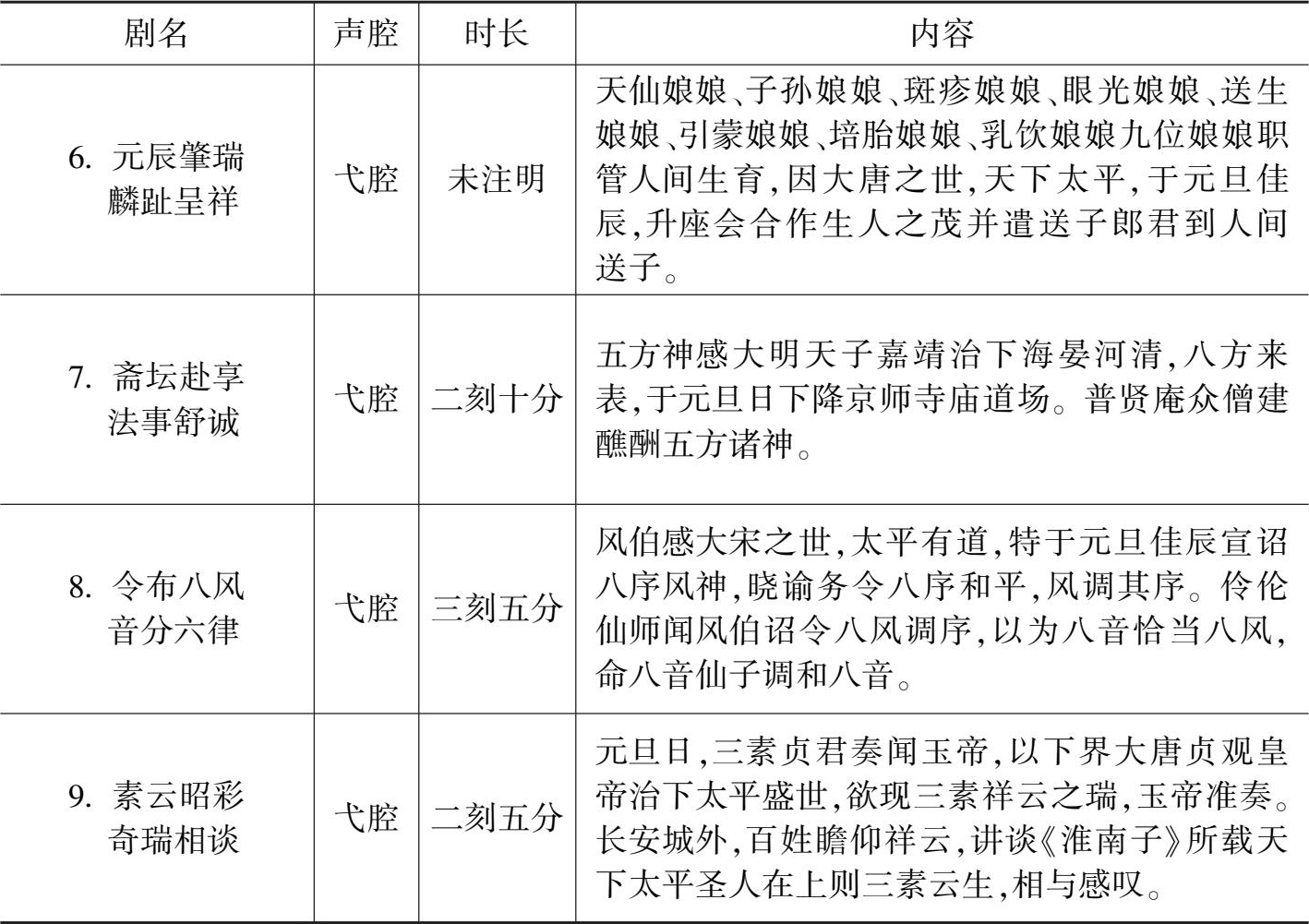

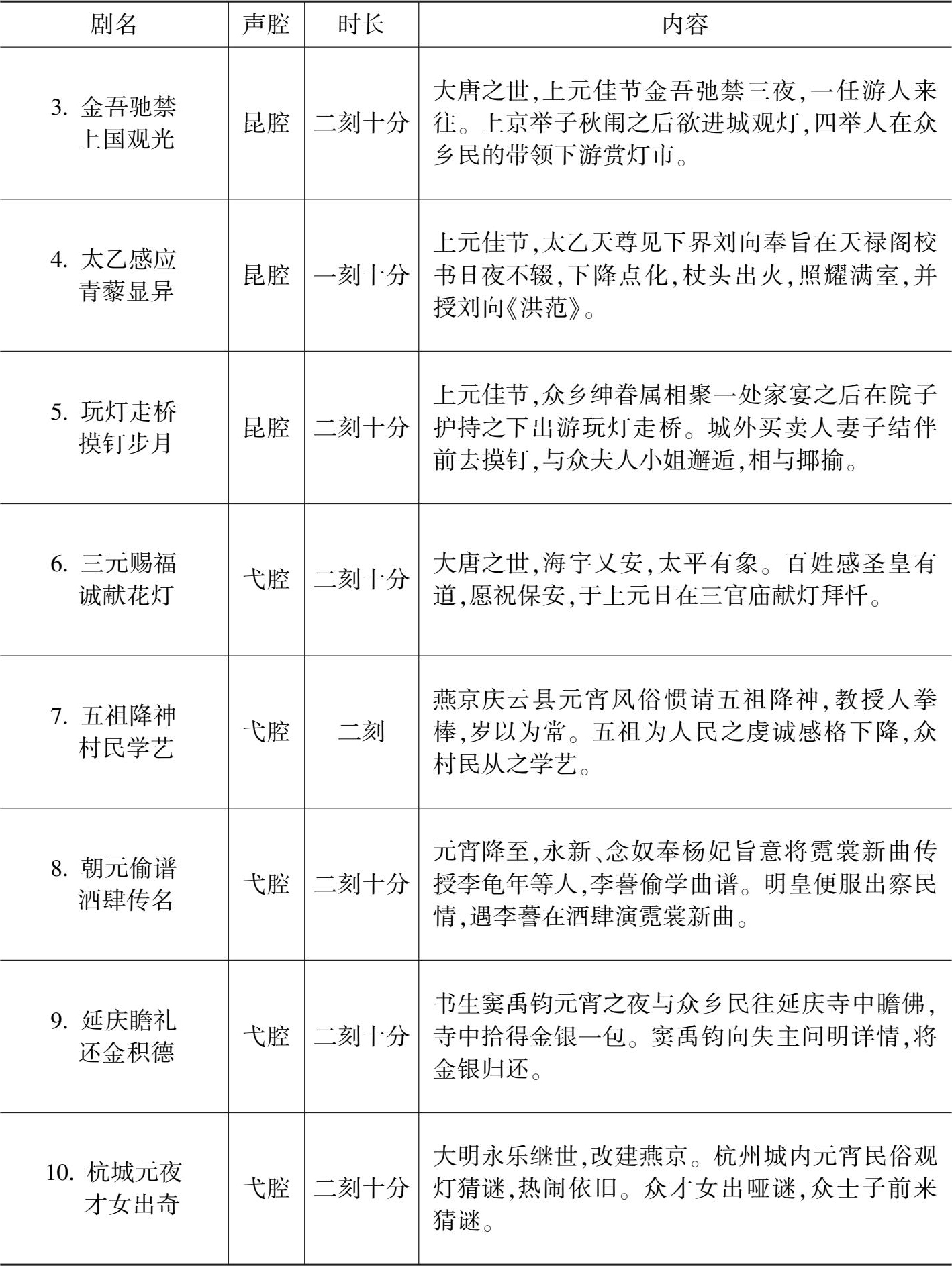

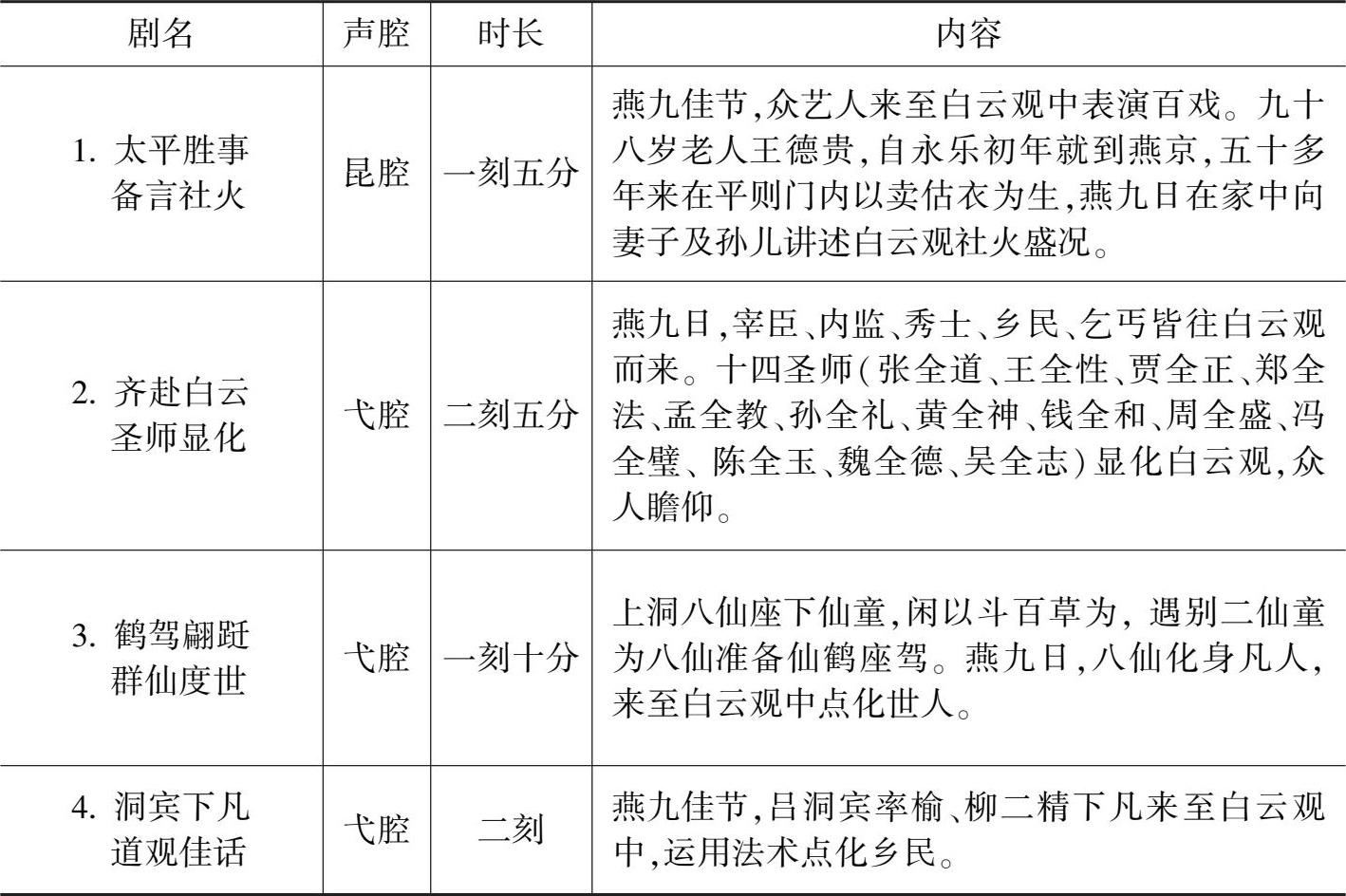

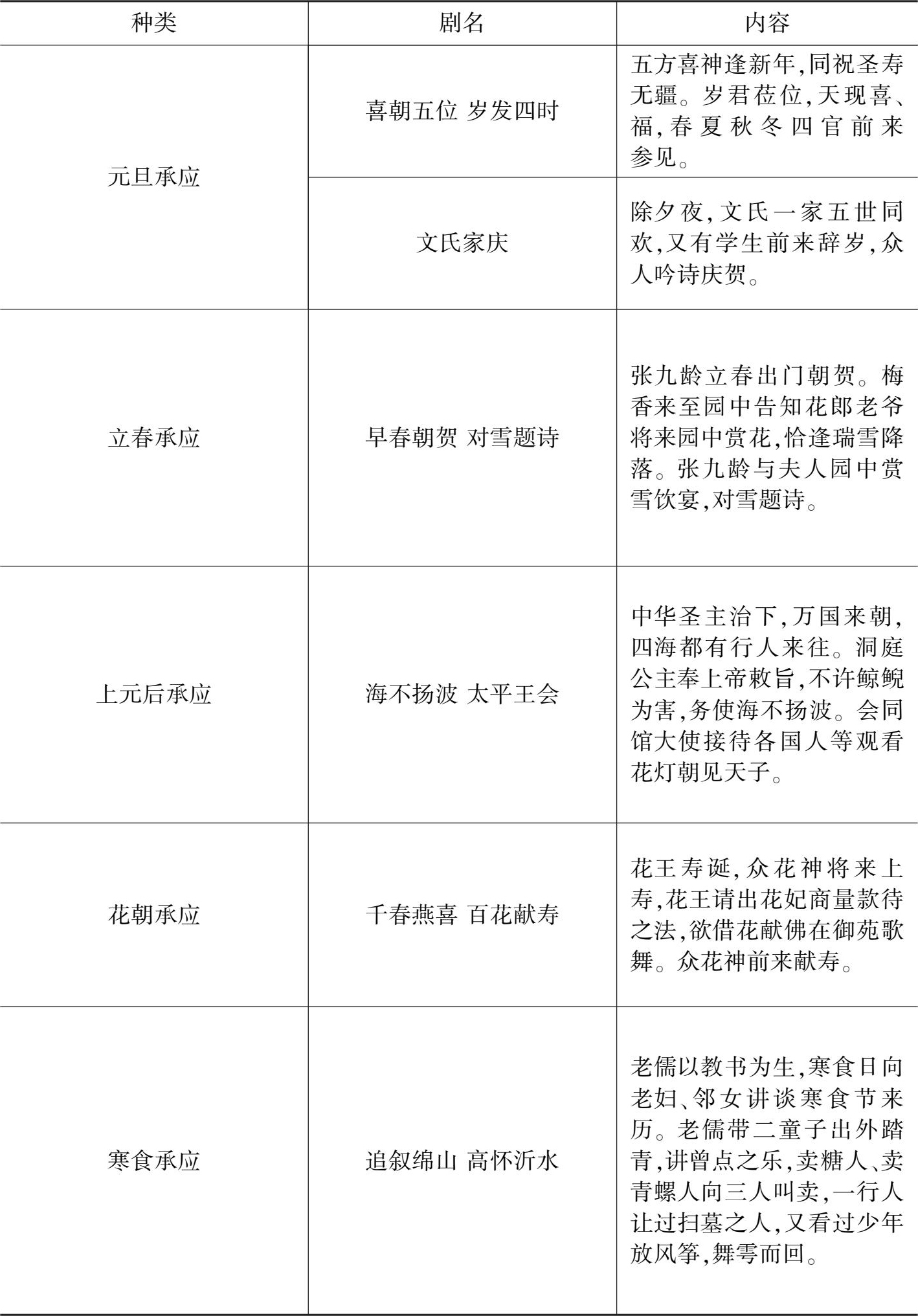

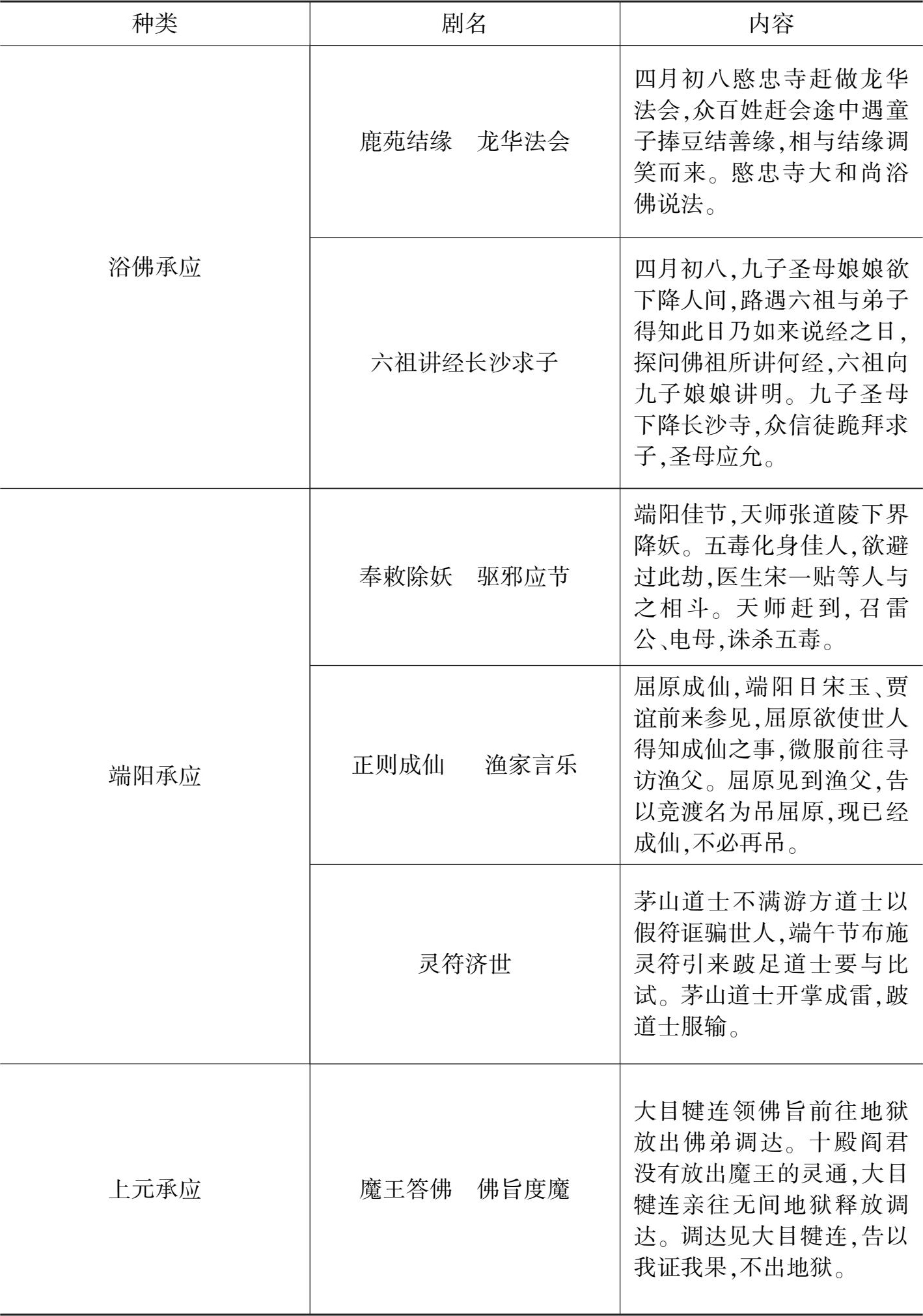

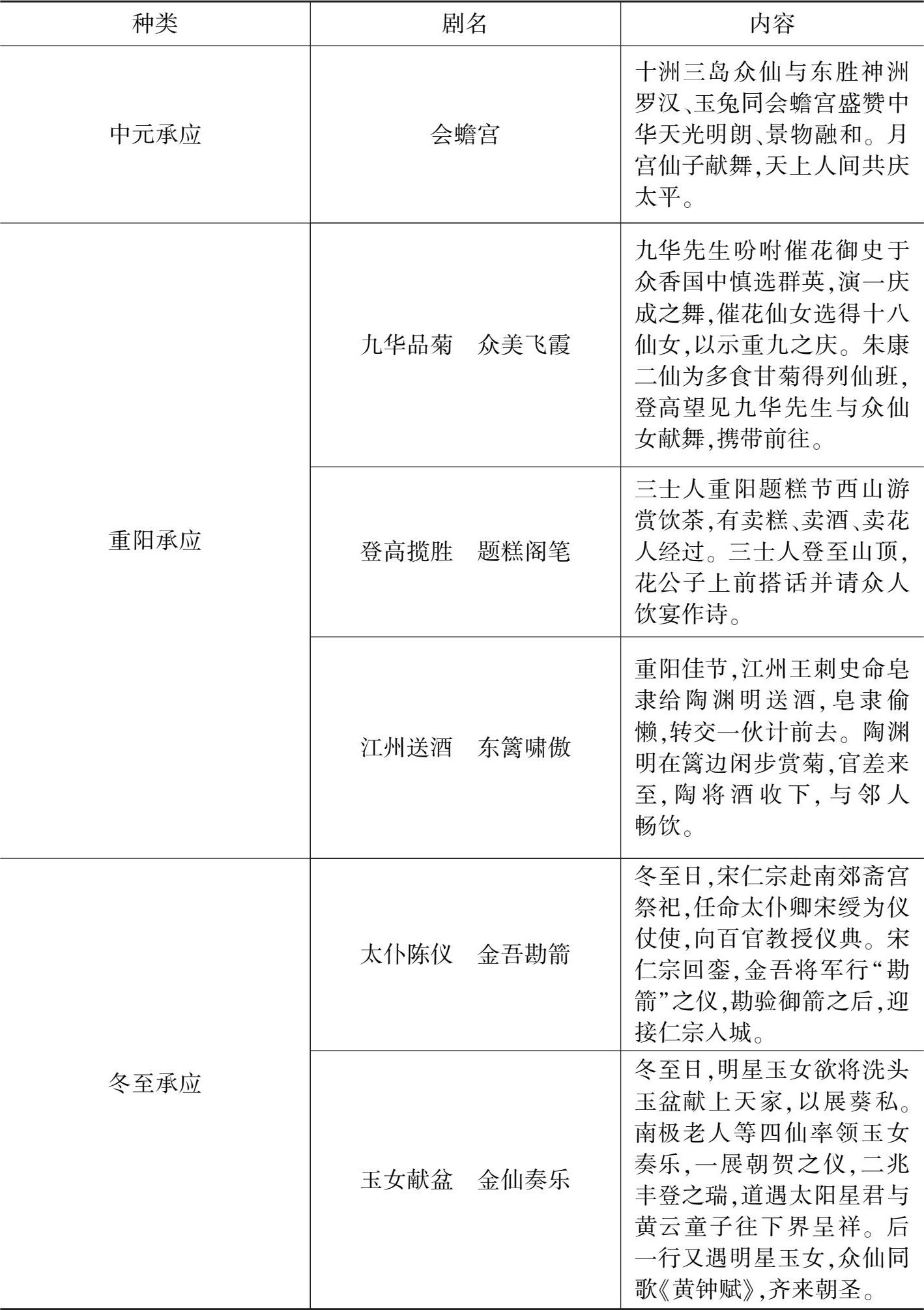

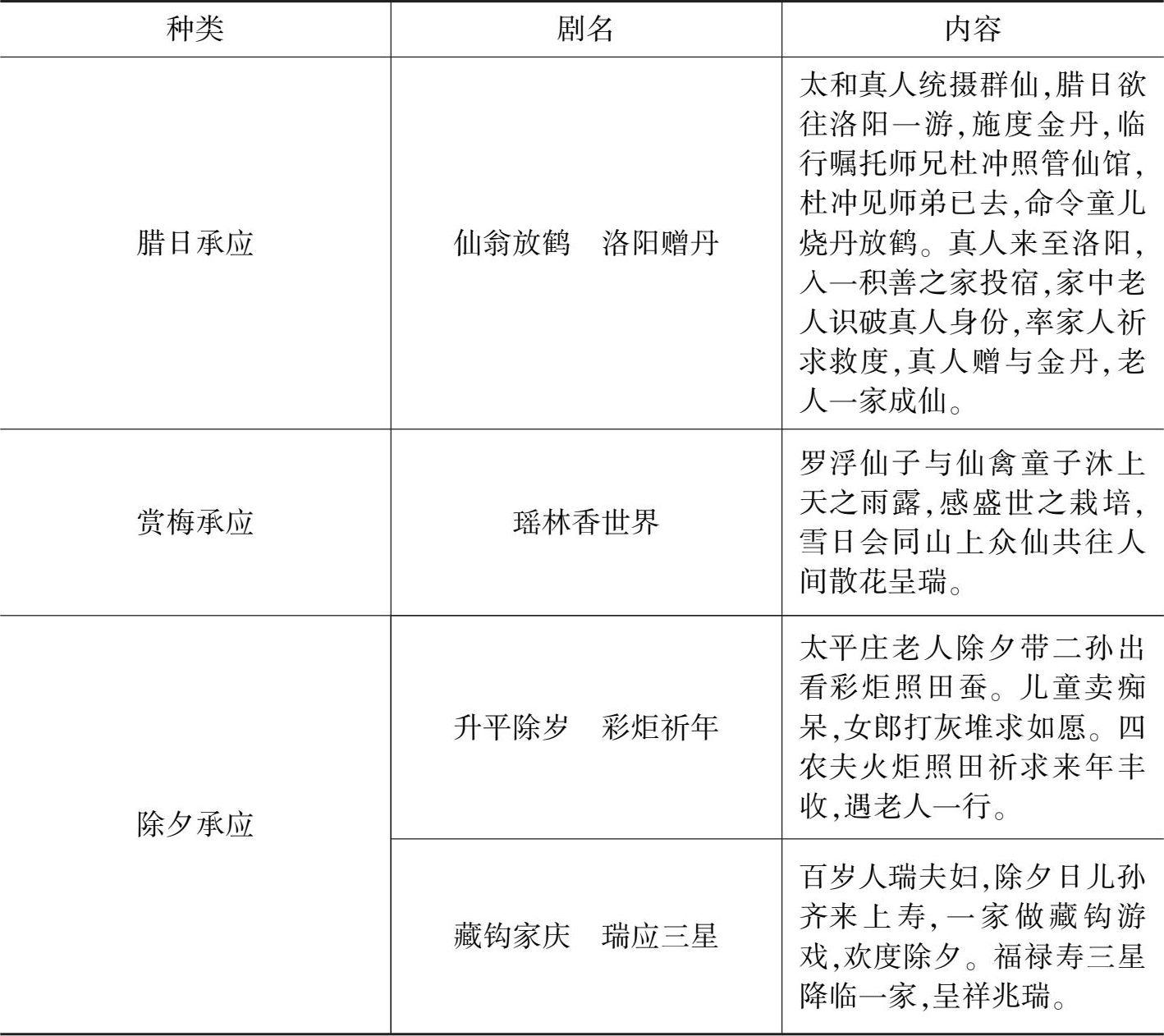

收录在《节节好音》中的月令承应戏共有八十六折,二折一种装订成册,计四十三册,分为六类:元旦节戏、上元节戏、燕九节戏、赏雪承应、祭灶节戏及除夕节戏,内容多取材自与节令相关的典故、市井民俗或仙佛逢圣君佳节呈祥献瑞之事。具体情况,详见下面的表格。

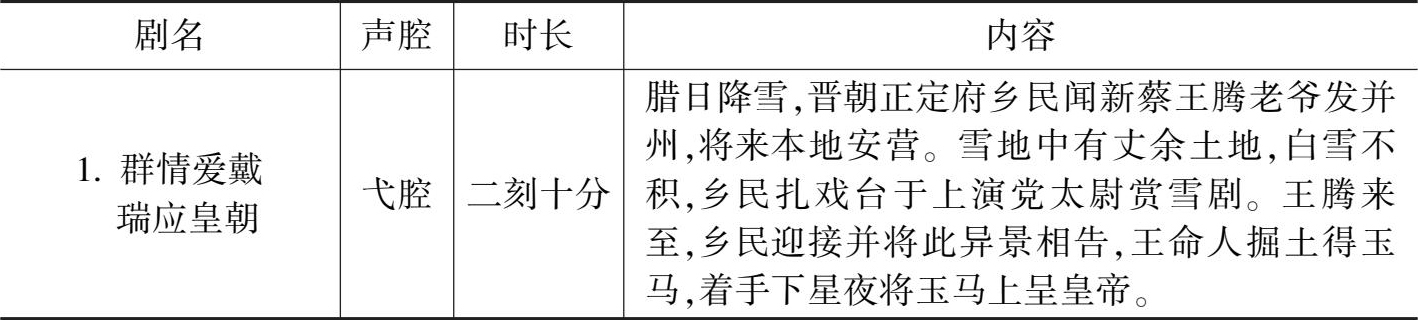

赏雪节戏

续表

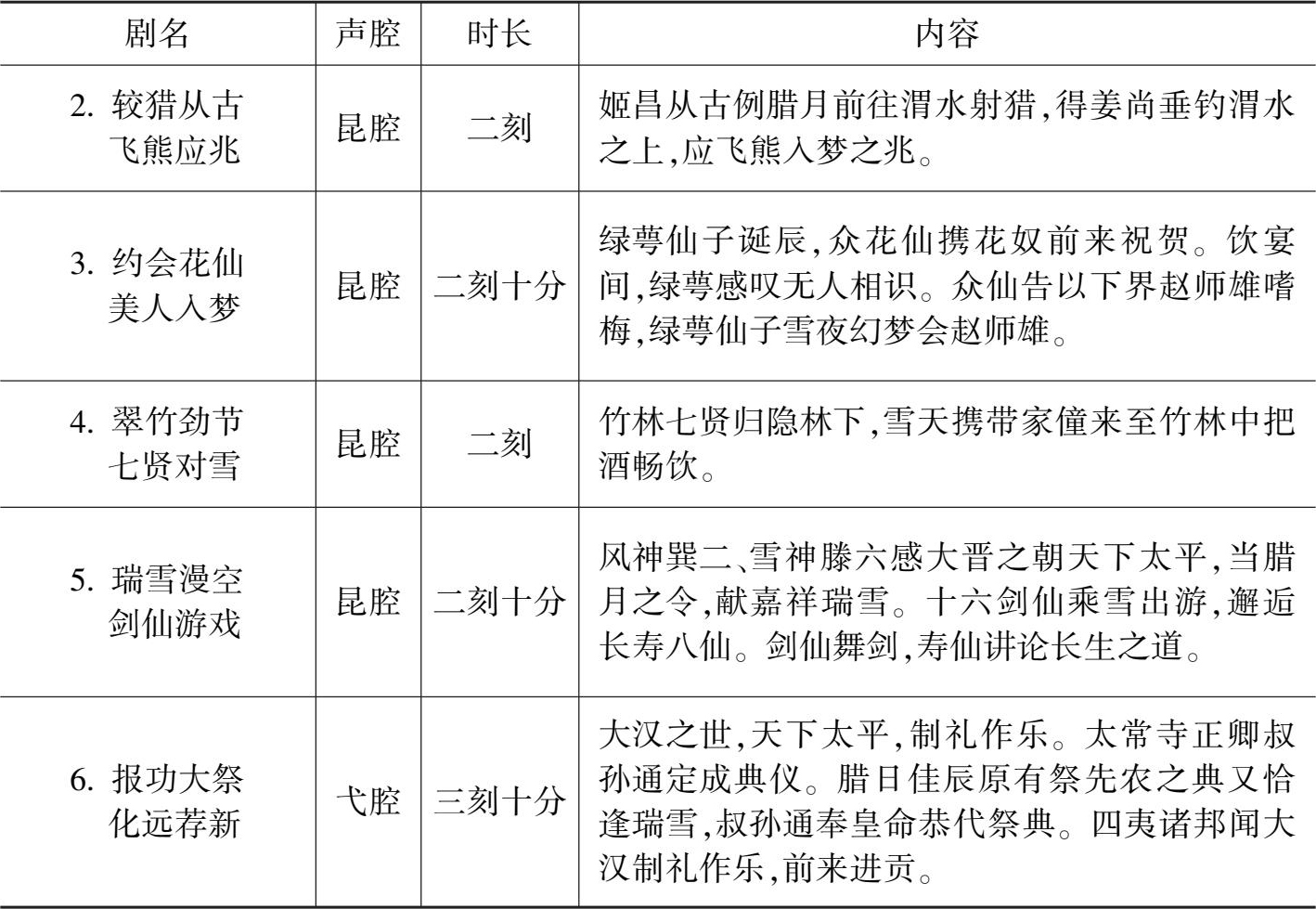

祀灶节戏

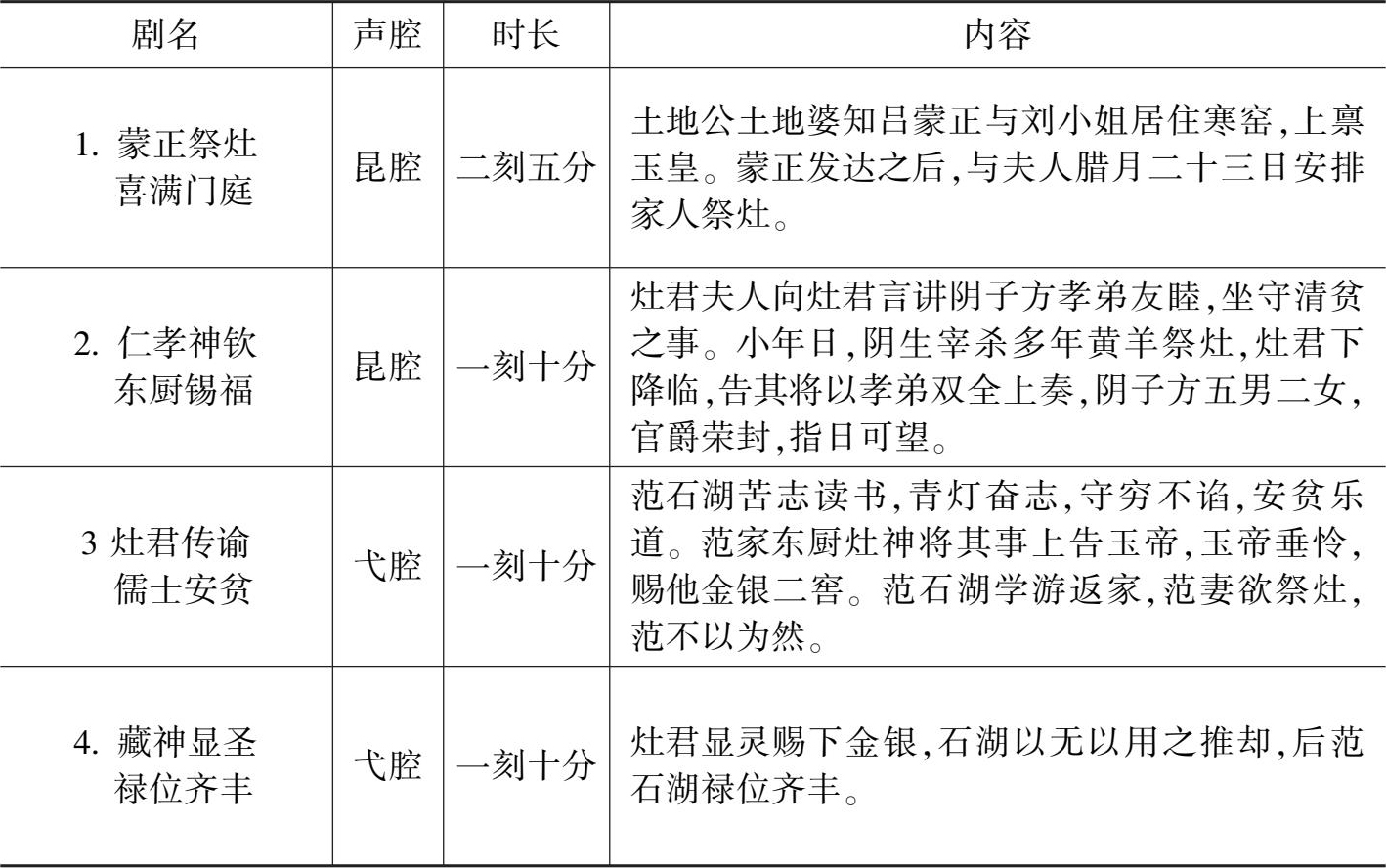

除夕节戏

续表

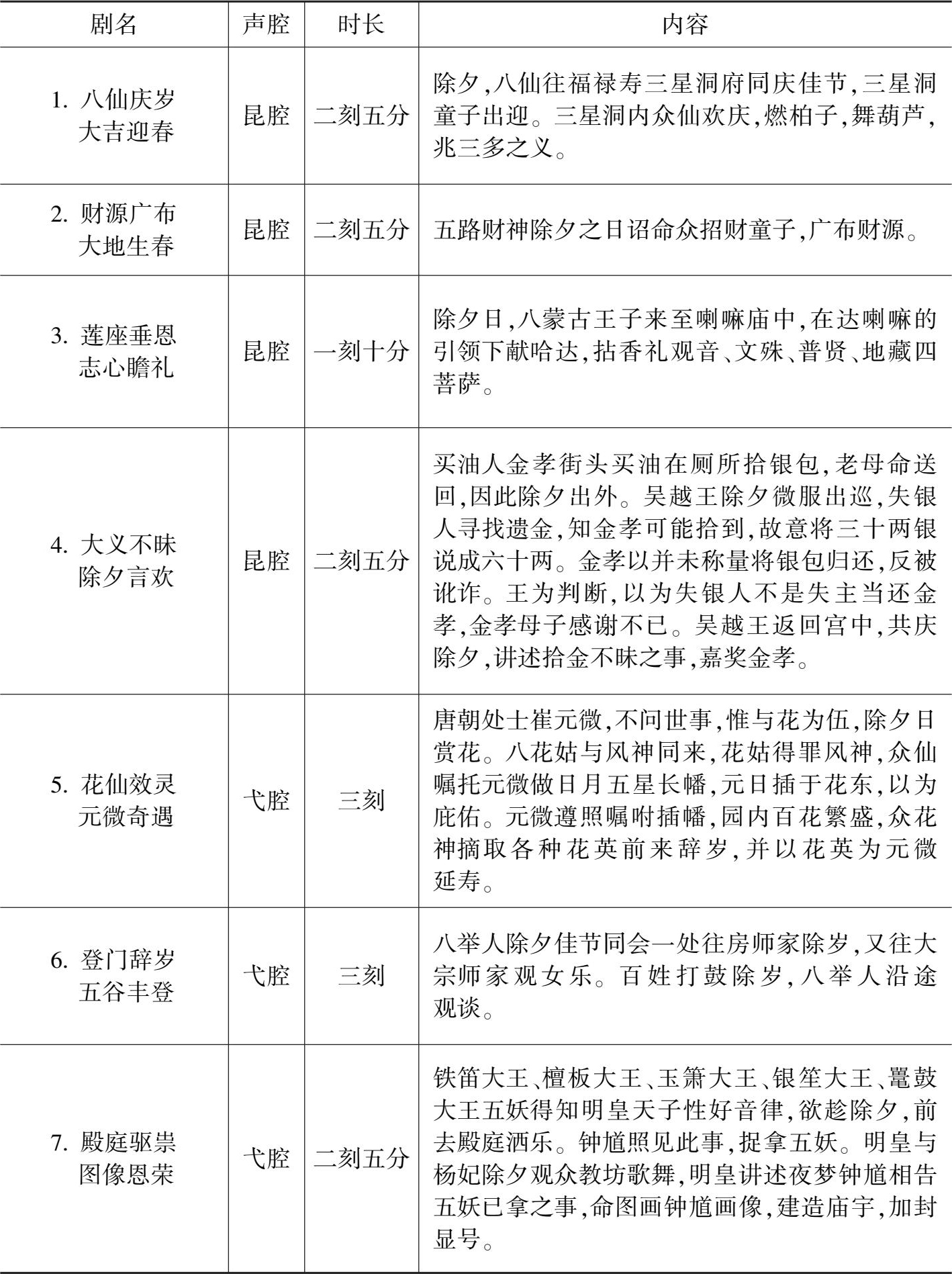

元旦节戏

续表

上元节戏

续表

燕九节戏

细绎《节节好音》所收剧作可以发现,这些承应戏均为二折一种,装为一册。多数剧作会在封内第一页的左上角题注该剧搬演时所需时间——从一刻五分到三刻十分不等。每种剧作所含的两折均采用同种声腔演唱,同为昆腔或弋腔。剧作的内容因其题材可分为:文人或历史典故(如《蒙正祭灶喜满门庭》、《河东狮吼好梦成虚》、《约会花仙美人入梦》、《翠竹劲节七贤对雪》等),市井民俗或满蒙风俗(如《拜贺新春文人博古》、《玩灯走桥摸钉步月》、《五祖降神村民学艺》、《莲座垂恩志心瞻礼》等),以历史为背景铺排盛世繁华(如《三元赐福诚献花灯》、《臣民欢共福喜攸同》、《金吾驰禁上国观光》等),借神仙呈瑞歌颂圣德或祈福(如《三微感应列宿光辉》、《财源广布大地生春》、《元辰肇瑞麟趾呈祥》等)。

场面盛大,也是这类承应戏的重要特点。上元节戏《延庆瞻礼还金积德》二折演出时间合计二刻十分(四十分钟),但其中的瞻礼一场,排场之大、服饰切末之繁缛,令人赞叹:

(窦禹钧与众乡民)作到延庆寺科。杂扮一老僧,戴僧帽,穿僧衣,系绦,带数珠,持拂尘,从下场门上,作虚白让进寺科。众作进寺,同从下场门下。中场前场东侧西侧预设高台、莲座、三供科。净扮如来佛,戴佛磕脑、佛帽、佛眉髯,披佛衣。杂扮阿难、迦叶,各戴毘庐帽,穿道袍,披袈裟,带数珠,持锡杖、钵盂。杂扮八菩萨,各戴僧帽、五佛冠,穿八色女蟒,披袈裟,带数珠。杂扮十八罗汉,各戴套头,穿罗汉衣,持法宝。杂扮四金刚,各戴金刚冠,扎背光,穿靠,持风调雨顺砌末,从两场门暗上,各入座,作势坐科。阿难、迦叶在佛两傍立科。老僧引窦禹钧、众乡民从上场门上,虚白科。

(老僧白)请到后堂用茶,然后再各处随喜罢。(众白)方才外面吃过了,就此游玩游玩罢。(老僧白)如此,请。内鸣钟鼓。(众作拈香拜如来,起科,唱:)

【仙吕调只曲·忆帝京】携手同来欢喜园,甘露门开梵贝喧。(老僧白)这是八大菩萨,是番像托沙胎。(众作夸奖科,唱)番像八菩萨,令人诚堪羡。(老僧白)这是十八罗汉,是檀香雕锼,五色彩漆造成的。(众作看科,唱)成造甚威严,五彩光明现。(老僧白)这是四大金刚,名工装塑的。(众作赞美科,唱)法像金身有些新鲜,名工装塑堪罕然。(老僧白)众位檀越,再随我到后殿随喜随喜去。

内作乐。众作虚白绕场科。如来佛、阿难、迦叶、八菩萨、十八罗汉、四大金刚从两场门暗下。场上随撤高台、莲座、三供科。复在中场、东西场各设栴檀古佛、观音、韦陀高台、莲座、三供科。杂扮栴檀古佛,戴佛磕脑、髯眉,穿蟒,系绦,披祖衣,带数珠,持拂尘。旦扮白衣观音菩萨,戴观音兜、璎珞、垂珠项圈,穿蟒,系绦,披袈裟,持念珠。杂扮善才,戴善才发,穿善才衣,持净瓶。杂扮龙女,戴龙女冠,穿龙女衣,持鹦鹉。生扮韦陀,戴韦陀冠,扎背光,穿靠,持杵。从两场门暗上,各上高台莲座,作势立科。内止乐。

(老僧白)这后殿供的是栴檀古佛。是栴檀香做成,自西藏请来的。(众作称扬科,唱)栴檀古佛好庄严,西来圣像自古传。(老僧白)这是南海观音,是磁胎烧造的。(众作赞美科,唱)磁胎妙观音,住居南海院。(老僧白)这是韦陀殿,将来前殿还要盖一倒座,请出去供着。还要列位布施呢。(众白)这个自然。

古佛、观音、善才、龙女、韦陀各下高台,从两场门暗下,随撤高台、莲座、三供科。

久演不衰的《西厢记》中,也曾有过张生在普救寺中瞻仰佛像的情节:“随喜了上方佛殿,早来到下方僧院。行过厨房近西、法堂北、钟楼前面。游了洞房,登了宝塔,将回廊绕遍。数了罗汉,参了菩萨,拜了圣贤。”

然而,在具体的演出实践中,并不会真的在舞台上表现出寺院中的罗汉、菩萨,仅是通过演员的唱、做配合,虚拟游赏过程。尽可能将实际场景在舞台上再现,是清宫承应大戏有别于士贾家班或民间戏班的典型特色之一,《延庆瞻礼》一折亦当是其最有力的代表。根据统计,此场中出场伶人有:老僧 1 人,窦禹钧 1 人,如来 1 人,阿难、迦叶2 人,八大菩萨 8 人,四大金刚 4 人,十八罗汉 18 人,转场后又有古佛 1 人,观音1 人,善才龙女 2 人,韦陀 1 人。众乡民数量不明,但据升平署所存同、光时《题纲》来看,承应戏中担任“众人”或“闲人”的演员往往至少 3 人,乾隆时当不少于此。也即是说,这场戏登场演员至少会达到 43 人之众。扮演佛像的演员既需在穿戴上体现出各自不同的身份,又要手持各种切末,有些还会需根据传统形象扎上背光,并作势摆出种种造型。尤当注意的是,这些演员不是预先在上场,而是要配合剧情发展登场或退场,场景切换的同时又需要撤下并换上高台、莲座、三供这样的大型设施,倘以二折四十分钟、每折二十分钟估算,《延庆瞻礼》一折中共唱曲 7 支,入延庆寺前需交代窦禹钧身份及故事背景,出后殿之后又有“拾金”一节,由唱念相兼的【忆帝京】一曲连缀而成的“瞻礼”所花费的时间不会超过十分钟。要在如此短暂的时间里,完成如此众多的演员调度和场景切换,其难度之大可以想像。

然而,在具体的演出实践中,并不会真的在舞台上表现出寺院中的罗汉、菩萨,仅是通过演员的唱、做配合,虚拟游赏过程。尽可能将实际场景在舞台上再现,是清宫承应大戏有别于士贾家班或民间戏班的典型特色之一,《延庆瞻礼》一折亦当是其最有力的代表。根据统计,此场中出场伶人有:老僧 1 人,窦禹钧 1 人,如来 1 人,阿难、迦叶2 人,八大菩萨 8 人,四大金刚 4 人,十八罗汉 18 人,转场后又有古佛 1 人,观音1 人,善才龙女 2 人,韦陀 1 人。众乡民数量不明,但据升平署所存同、光时《题纲》来看,承应戏中担任“众人”或“闲人”的演员往往至少 3 人,乾隆时当不少于此。也即是说,这场戏登场演员至少会达到 43 人之众。扮演佛像的演员既需在穿戴上体现出各自不同的身份,又要手持各种切末,有些还会需根据传统形象扎上背光,并作势摆出种种造型。尤当注意的是,这些演员不是预先在上场,而是要配合剧情发展登场或退场,场景切换的同时又需要撤下并换上高台、莲座、三供这样的大型设施,倘以二折四十分钟、每折二十分钟估算,《延庆瞻礼》一折中共唱曲 7 支,入延庆寺前需交代窦禹钧身份及故事背景,出后殿之后又有“拾金”一节,由唱念相兼的【忆帝京】一曲连缀而成的“瞻礼”所花费的时间不会超过十分钟。要在如此短暂的时间里,完成如此众多的演员调度和场景切换,其难度之大可以想像。

《节节好音》中的一些戏曲,还用到了天井和地井。由于不似某些连台大戏那样神怪时出,在月令承应戏中,天井一般结合某些切末展现天象:《三微感应列宿光辉》一戏中,“天井下三星切末”

,配合场上黄云童子呈现瑞兆;《瑞雪漫空剑仙游戏》里,配合风卒、雪卒的旗舞“天井内作下雪科”

,配合场上黄云童子呈现瑞兆;《瑞雪漫空剑仙游戏》里,配合风卒、雪卒的旗舞“天井内作下雪科”

,演出风神巽二、雪神滕六献嘉祥瑞雪的情景。地井则主要用于切末的更换:《如愿迎新青湖佳话》中,粪堆切末由地井升上寿台;《庆贺除夕斯文雅调》中,十六秀才分四次共同展现“福”、“禄”、“寿”、三组流云对联,地井中暗换对联既是剧本编创的亮点也是演出成败的关键。上述而外,赏雪节戏《群情爱戴瑞应皇朝》一剧,还以“戏中戏”的方式表现了村民雪地扎台观演“党太尉赏雪”的情景。舞台上再度展开了一个村民、戏台、戏班乐队和“戏中戏”的演员构成的雪天观剧景况——皇室成员在雪中观演承应剧,剧中人亦在雪中观赏“赏雪剧”,出演“党太尉赏雪”的演员仅做虚白,只见其人,不闻其声。多层嵌套又虚实结合,仿佛将遥远时空的人、物一下子拉到观众目前,如梦似幻,令人遐想不已。

,演出风神巽二、雪神滕六献嘉祥瑞雪的情景。地井则主要用于切末的更换:《如愿迎新青湖佳话》中,粪堆切末由地井升上寿台;《庆贺除夕斯文雅调》中,十六秀才分四次共同展现“福”、“禄”、“寿”、三组流云对联,地井中暗换对联既是剧本编创的亮点也是演出成败的关键。上述而外,赏雪节戏《群情爱戴瑞应皇朝》一剧,还以“戏中戏”的方式表现了村民雪地扎台观演“党太尉赏雪”的情景。舞台上再度展开了一个村民、戏台、戏班乐队和“戏中戏”的演员构成的雪天观剧景况——皇室成员在雪中观演承应剧,剧中人亦在雪中观赏“赏雪剧”,出演“党太尉赏雪”的演员仅做虚白,只见其人,不闻其声。多层嵌套又虚实结合,仿佛将遥远时空的人、物一下子拉到观众目前,如梦似幻,令人遐想不已。

《节节好音》中所辑录之月令承应戏,其承应时间自腊月赏雪而始,迄燕九(正月十九)而终,当是为皇宫辞旧迎新,庆贺、宴赏及戏曲演出活动最为繁密之腊、正两月所特意编制、进呈的一组剧作。很可能这也是此四十三种剧作会使用五色精抄,而不与普通安殿本形制相类的原因。

参照前面连台大戏所引道光二十一年至二十三年《差事档》中开团场戏的承应情况,并对现存升平署旧藏剧本、档案及其他史料的记载加以综合考量可知:清代宫廷的月令承应戏一年四季皆有搬演,而这一定制的建立在高宗乾隆时期。清廷演出戏曲的节令主要包括:元旦、立春、上元前一日、上元、上元后、燕九、花朝、寒食、浴佛、端午、七夕、中元、中秋、重九、冬至、腊日、腊月赏雪或赏梅、祀灶和除夕。燕九、浴佛节之外,某些与宗教信仰相关的节日,如碧霞元君诞辰、关帝诞辰、北岳大帝诞辰、宗喀巴诞辰等,有时也会承应演戏,但这类承应是否在高宗时期就已存在,尚无法确定。燕九承应戏,前《节节好音》部分已经述及,不再赘谈。浴佛节演出戏曲则或更早于乾隆,《内务府无朝年奏折》:

总管内务府谨奏,为奏闻事。查得雍正六年四月初二日奉旨,四月初八日永宁寺佛前贡品均照前例供献,令南府学生演戏一日,着每年以此为例。钦此。乾隆四年三月十三日奉旨,今年四月初八日着南府学生在弘仁寺演戏一日,嗣后每年演戏之处着内务府大臣等仍行奏闻。钦此钦遵。在案。本年四月初八日,永宁寺、弘仁寺照例各献戏一日可也。谨此奏闻。

据此奏折,则浴佛节承应演戏或始于雍正六年,乾隆时遵行此例。七夕承应不见于嘉庆及道光时内府档案,但在雍正时内廷已有七夕乞巧之俗,故宫博物院所藏雍正宫廷画家陈枚所绘《曼倩清游图》中有“乞巧页”,《清高宗御制诗》及其后仁宗、文宗诗集中亦多有吟咏七夕的诗句,可知清代内廷对七夕节令素来重视。今考故宫博物院编、海南出版社出版《故宫珍本丛刊》第 660 册“清代南府与升平署档案”所收《七襄报章仕女乞巧》抄本后写“光绪五年正月十八日谱板全完”

,剧中所用御制诗“乞巧裁诗胥是幻,骊山私语更荒唐。垂裳别有关心处,粒我烝民受福庆”

,剧中所用御制诗“乞巧裁诗胥是幻,骊山私语更荒唐。垂裳别有关心处,粒我烝民受福庆”

在《清文宗御制诗文集》中可查见

在《清文宗御制诗文集》中可查见

,则此剧或创制于清晚期咸丰、同治至光绪间。道光时曾用于中元承应的《会蟾宫》,据朝鲜朴趾源《热河日记》所载戏目当在乾隆时已经创制,但由于“中秋前二日为万寿圣节,是以月之六日即演大戏,至十五日止”

,则此剧或创制于清晚期咸丰、同治至光绪间。道光时曾用于中元承应的《会蟾宫》,据朝鲜朴趾源《热河日记》所载戏目当在乾隆时已经创制,但由于“中秋前二日为万寿圣节,是以月之六日即演大戏,至十五日止”

,故而乾隆时中元节与万寿节一并庆祝。

,故而乾隆时中元节与万寿节一并庆祝。

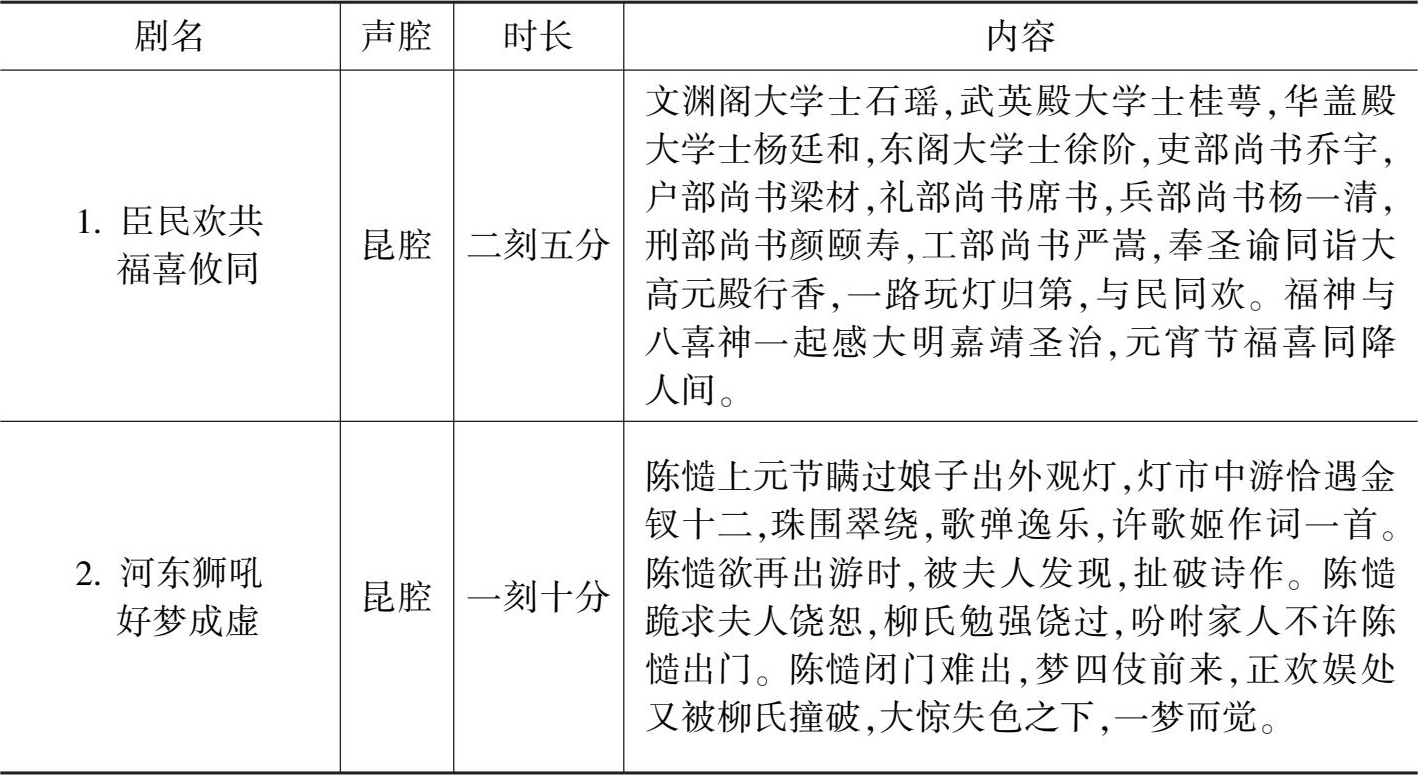

因为乾隆时期内廷演剧的相关档案今多不存,而乾隆之后在编排承应戏时又往往有在原剧上直接修改再行抄录的习惯,因此,现有升平署曲本中究竟哪些是乾隆时编创的不易判定。仅据所见升平署善本与《节节好音》相较,大略可知存量较少的、约为 25cm×15cm形制的小册为清中遗存,其中封面以红笺题写剧名者可确定为乾隆时期抄本。另外还有一些,虽然为纸捻毛装大本,但据史料及声腔、韵部、句读、服色说明和内容风格来看,也有可能是乾隆内廷承应的过录本或改编本,现将所见不在《节节好音》者胪列如下:

续表

续表

续表

这些月令承应,在题材上与《节节好音》存在着很大的相似。因为某些节日——如浴佛节、上元节——本身就与宗教有着密切的关系,故而加入了一些与此相关的内容。《奉敕除妖驱邪应节》、《灵符济世》、《仙翁放鹤洛阳赠丹》的仙道氛围浓烈,与《孤本元明杂剧》所收录的某些明代内廷承应戏有相类之处,则其编演或曾参考某些明宫旧藏也未可知。另据《文氏家庆》的内容推断,此剧极有可能创编于乾隆晚年满清宗室五代同堂之后。

从《节节好音》等月令承应戏来看,乾隆时期的这类剧作概以讽咏太平为基调,以歌功颂德为旨归,力图营造出一种万民向化,千瑞呈祥的欢乐气氛。有些剧作还会在演出过程中加入杂技、彩灯游行等姊妹艺术形式,以更好营造喜庆欢乐的氛围。虽然在思想内容上受到种种限制,但宫廷大戏的“大”并不仅仅是演员众多那么简单,其背后既可见词臣构思剧本之精巧与内伶排演戏曲之谨严,又隐含清高宗乾隆藉此制礼作乐以追摹盛世的意图与用心。