我是 1965 年鹤岗二中初中毕业生。当时,祖国刚刚渡过三年自然灾害,开始步入社会主义大建设时期。在全国的大气候下,我市也涌现出梁春枝、朱艳琴等回乡、下乡知青典型,各区劳动讲习所的知识青年多数都响应号召上山下乡,不在城里吃闲饭。仅1964 年和1965 年,我市就有大批青年下乡到市郊五道岗农场、阿凌达河农场、青山畜牧场和郊区公社参加农业生产,最远的去了黑河农场。另有两批支援了大兴安岭和大庆油田建设。

1975 年 9 月 30 日,送本文作者(前排中)上牡丹江师院

在这种形势下,我的母校鹤岗二中对我们毕业生进行了“一颗红心,两手准备”教育。就是能升学的就升学,不能升学的就要响应号召上山或下乡,到祖国最需要的地方去。为此,学校安排我们毕业生到农村参加生产劳动,体验生活。我所在的 39 班,去了新华镇永义村(当时叫新华公社永义大队)。那里西倚小兴安岭,东邻三江平原,是一个旱涝保收、难得的富足的村落。那里的环境吸引了我们同学,更吸引了我。返校后填写志愿书时,我们班有 4 名同学放弃了升学机会,第一志愿到永义村参加农业生产、插队落户。4 名同学中有 3 名共青团员,我和李洪臣、韩岗,另一个是王青福同学,是班级的体育委员。我是几何课代表,李洪臣是代数课代表,我俩学习比较优秀,韩岗和王青福考入上级学校应该说也是没问题的。毕业时,我还受到了三好学生奖励。我们的理想是到农村去扎根,插队一辈子,做新一代社会主义新农民,为早日实现共产主义添砖加瓦。我们的举动受到当时市委、市政府和教育局、劳动局的重视,鹤岗二中毕业生教育工作也得到上级部门的认可。说实话,当时能够从学校直接下乡的事例很少,学习成绩优秀而第一志愿选择下乡的事例更少。

1965 年 8 月 3 日上午,学校在新光影院召开了欢送我们下乡的大会。上午 10 点多钟,把我们送到了市公共汽车站。这时,天下起了小雨,公交汽车停运了。我们只得去火车站,等候晚 7 点的火车。可见当时的交通条件之差。好在有同学们在火车站陪同我们等候,时间很快就过去了。晚上 8 点左右,到了新华火车站,小雨依然下着。永义二队队长李福荣和社员王学斌冒雨到新华车站接我们。由于下雨,道路泥泞,他俩没带牛、马车来。我们几个学生和带队的老师只好在李队长的带领下,冒雨步行赶路,我们不时地滑倒,摔得像泥猴似的。四里半的路程,我们走了一个多小时,晚上 9 点多才到永义村。在李福荣队长家的煤油灯下,吃上了第一顿知青饭,开始了知青生涯。过了二十几天,又来了三名同学,他们是刘恒信、张清有和史宝荣。

1986 年在三道林场

到农村后,摆在我们插队知青面前的是三大关,过这三关对我们是严峻的考验和磨炼。为了过这三关,我们付出了很多。

首先是生活关,我们要学会烧水、炒菜、做饭、洗衣、挑水、打烧柴,乃至扒炕、抹墙等一切生活手段。一切都要自己做,都要从零开始。1966 年 4 月以前还可以,学校每月派两位老师照料我们,当时叫“扶上马送一程”。尽管他们大多是二十六七岁的大青年,还是比我们十七八岁的小青年强得多。在老师们的关照下,这段时光是我们知青生活最惬意的时光。我感恩这些老师们,今生不忘。他们是张世刚、安德全、张野夫、齐建台、袁树铎、鲍景祥、张安群、姚文章、董存英、郝明珍老师。“文化大革命”开始前,这些老师撤走了。从此,我们几个小知青只得自立。轮流值日做饭,农村菜好做,放油、放水、放盐、放菜,一炖就行了,咸淡慢慢找。可做饭就难啦,烧的是柴草,火烧慢了,凉锅贴大饼子就出溜了,只得吃水煮玉米饼。火烧急了,贴的大饼子就是糊的,中间是生的,表面半生半熟。为了不饿肚子,我们也只得吃下去。有的同学值日时睡过时了,就把剩大馇子粥和生大馇子一起煮,大家只得生熟大馇子粥一起喝。庆幸的是农村人热情,大队妇女主任曹玉珍等乡亲主动教我们做饭和做一些生活琐事。1966 年的冬季是我们最难熬的一段日子。“文化大革命”开始后,我们白天忙于干活,晚上忙于“闹革命”。生产队、生产大队天天开会,没工夫烧炕,再加上农村又没火墙,屋里屋外一个温度。我们只得穿棉鞋,戴棉帽子,缩到被窝里过夜。

其次是过劳动关。我们几个在家也干活,干活不是难事,只要不怕累就能过得去。到 1966 年上半年,除一位女同学去宝泉岭农机校学习,一位同学当兵走了,我们剩下的 5 个人基本上都由大半拉子转为整劳力。大半拉子干些轻活,一天只挣 7 分或 8 分工。整劳力就不同了,如割谷子别人拿六根垄,我们也得拿六根垄,同样挣 10 分。农活十分复杂,真正的整劳力样样得通。我们几个知青愿学又肯出力,当地农民也愿意教我们,很快就掌握了很多农业生产技术。当然,这些都是靠汗水换来的。

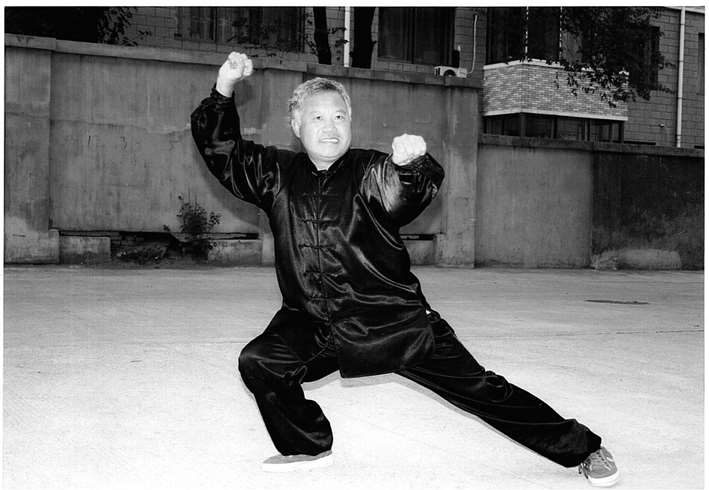

老当益壮

最后就是感情关。刚到农村时,流行一个顺口溜,叫“下放没好人,好人不下放”。当地人把我们知青叫“下放青年”,看我们的眼光也不一样,表面热乎,可心里远着哪。老年人也不让青年人接近我们,怕跟我们学坏。通过一年多的实践,农民也重新认识了我们,接纳了我们。当地党委、村党支部,在政治上也关怀我们。1965 年底,我和李洪臣分别担任了一、二队会计、大队团支部书记和支部委员。张清有同学当了计工员。1966年 5 月,大队党支部讨论通过了,发展我和李洪臣为中共预备党员。填完志愿书后,公社党委组织员也谈了话,上报市委组织部审批时,“文化大革命”开始了,我们的入党问题也就泥牛入海没音信了。我们只当作是当地党组织对我们知青的一种肯定吧。

理想只是一种美好的愿望。我们的归宿确实不算理想。女同学史宝荣在永义村干了两个月农活后,调到宝泉岭农技校学习,后来分到新华农场银行工作,20世纪 70 年代初,因病去世。韩岗同学 1967 年因病返城,“文革”正处在火热中,其父因历史问题经常挨批斗。韩岗接受不了精神上的刺激,大量服药自杀身亡,死时只有 20 岁。张清有同学 1974 年南山矿招工返城当井下工人,1984 年井下事故工亡,去世时仅 39 岁。刘恒信同学 1967 年因病返城,后在建安处工人职号退休。王清福同学 1966 年当兵,后转业到南山矿,也是工人职号退休。李洪臣同学在永义村当过生产队会计、生产队长、大队民兵连长,1976 年南山矿招工返城,工人职号退休。我是公务员退休,在 7 名同学中算是个幸运儿,但也是来之不易。

我在农村结婚生子,成家立业,一共生活了 15 个春秋。在农村入了党,当过小队会计、大队会计、大队革委会副主任、团支部书记、党支部书记。一路走来,不仅是我自己的努力和付出,也和家人的支持、乡亲们的帮助、大队党支部和上级党委及有关领导的关怀、教育分不开。

1965 年下乡时,永义大队辖两个村子、二百多户人家,没一个初中毕业生,只有一个初二肄业生,我们几个知青是高学历了。由于我是知青点点长,成了大队党支部专职党的会议记录员。当时农村党员的思想作风、工作作风给我树立了很好的榜样,对我一生产生了很大影响。“文化大革命”后,党支部的各项活动就乱了,也波及我们几个知青。我们虽然谢绝了二中下届同学的邀请,没有返校“闹革命”,没有介入市里各种造反活动。但就当时的政治形势,本生产大队的“文革”活动还是要参加的。农村的派性斗争实质上就是一种宗族间的斗争,有它的不可调和性和隐蔽性。宗派间的斗争有时是无情的、无理的、严酷的。1967 年 3 月,我为了召集一个会议,和一个社员发生了争执。他在黑夜里从苞米楼子窜出来,拿大棍子对我劈头一顿暴打。过度的惊吓和气愤,使我得了精神分裂症。发病后,乡亲们把我送回市里治疗。好在是间歇性精神分裂症,在妈妈、哥哥、嫂子的精心护理下,历时半年的寻医救治,我的病好了许多。亲人们一致要把我留在城里,可我为了实现当初的诺言和理想,又坚决地返回了永义村。已经 60 多岁的老母亲和我一起去了乡下,照顾我的生活。回到村里我才知道,半年的时间,我们的知青点就黄了。韩岗和刘恒信因病返城了,张清有结婚有家了,李洪臣也住在了对象家,知青点就剩下了我自己。妈妈陪我住下来,直到 1968 年 1 月我结婚,妈妈才返城。祸不单行,由于工作分歧和派性做崇,1967 年末,生产队又扣下我五个月的口粮。按当时政策,1966 年 8 月至 12 月的口粮由生产队解决,各生产队都是这样解决的。可我所在的生产队硬性在分红时扣了我这份口粮,这就意味着 1968 年我将有五个月断粮。是妈妈领着我同龄的侄子到大地捡粮,帮我渡过了难关。1968年春,我才下乡两年不到,生产队派了许多农家把式才能干的难活、危险活给我干,如扶犁开荒、扶犁扣地、点种趟地等。这段时间,我是在摸爬滚打中度过的。因祸得福,我也赢得乡亲们的认可。1968 年 7 月,我以多数选票选为大队革委会筹备小组组长。同年 9 月,又以多数选票被群众选为大队革委会副主任、大队会计。1971 年,又被选为大队团支部书记。1973 年,我光荣地加入了中国共产党,多次参加市学习毛主席著作积极分子大会。20 世纪 70 年代初,知识青年上山下乡运动开展得火热。那几年,我先后到市属六所中学宣传下乡体会,也去过矿务局的建安中学。曾到市广播电台录音,介绍下乡体会,在市区大街的广播里播放。我担任团支书的永义大队团支部,在市十次团代会上,被选为市级优秀团支部。1973 年,我被选为鹤岗市贫下中农代表大会市委委员。1974 年,我出席了市劳模大会,是大会主席团成员,并被誉为百面红旗标兵。同年六月,我还出席了市知青代表大会,也是大会主席团成员,在大会上介绍了经验,并代表与会知青宣读了给全市青年的倡议书。是年 8 月,参加了黑龙江省知识青年代表大会。那次会议,鹤岗代表团成员一共 8 人,团长是市委副书记华春,团员有市知青办副主任王季秋和闫科长,有五道岗农场知青王力良、红旗乡峻丰大队回乡青年周海龙、南山区街道主任李淑云、蔬园乡永裕大队团支书小张(叫什么名字我忘了)和我。我们鹤岗代表团受到了当时省委领导在哈站的迎接。会议期间,兵团知青代表、鹤岗知青高崇辉、省劳改局知青代表、鹤岗知青周建启分别到我们鹤岗知青代表团看望了我们。会议结束返鹤时,市领导霍方侠、李华民到火车站迎接了我们,并在市宾馆为我们接风,对我们知青提出了殷切的期望。

1974 年,新华公社党委把我调到团结大队担任党支部书记。这个大队前身是市公安局、畜牧局、民政局合办的小农场,社员多是劳改释放人员、劳教人员、收容人员,是一个“老大难”生产大队,秋天分红,每人吃返销粮 260 斤,每 10 分工要倒找给生产队二角八分钱。也就是说,谁出工多,谁亏空的就多。在我的坚持下,每天 10 分工开八分钱,缓解了对社员出工积极性的打击。我原来所在的生产队每天 10 分工是一元五角钱,落差是很大的。我还是毅然地接受了党委的安排,当时的理由只有一个,一个共产党员应该无条件地服从党组织的分配,不能辜负党组织的期望。经过一年的努力,1975 年团结大队分红时,每人口粮分四百斤,每 10分工分六角五分钱,扭转了多年吃返销粮的局面。

1975 年 8 月,我被抽调到市工农兵学员招生办公室,成为一名工作人员。来市里招生的各院校老师知道我是六五届初三毕业生后,都鼓励我继续深造。当时对“有八年以上实践经验的工人、农民”有优先录取的政策。而我也感到自己农业科学知识的不足。于是,我向公社党委提出了上学的想法,得到公社党委领导和市贫协主任张世荣同志的支持。为了兑现在农村干一辈子的诺言,我放弃了去北京大学、哈师院深造的机会,选择了牡丹江师院农业教育系。因为这个专业是东北农大北安分院的班底,传授的都是农业专业知识。我的想法也很简单,毕业后继续为新华的乡亲们效力。1978 年 8 月,我三年学习毕业。那一年,教师奇缺,国家要求师范院校毕业生归教育口分配,打破了我回农业口工作的梦想。我也给郊区领导写信,提出了回农口工作的想法,没有得到支持。当时,我已是三个孩子的父亲,上学三年没有家庭收入,家庭生活已陷入极度贫困中,为了养家糊口,也为了服从党的需要,我到鹤岗市第七中学当了一名教师。

1982 年,我被调到市教育局组织科工作,当过教育局党支部组织委员、教育局总支组织委员、组织科组织员。1985 年 10 月,我又调到市委统战部当了三年干事。1988 年,市委向区放权,我被充实到南山区党办工作,至 2000 年 1 月,我因病申请退休。我退休时是南山区人大常委会常委,当时的工作职务是中共南山区纪律检查委员会副书记、南山区政府监察局局长。

近 15 年的插队知青生活,使我的青春富有生气,我的人生感悟是:人无小私无愁事,人无大私无长怨。只要有理想就有劲头。有人问当年的“知青精神”是什么?我会告诉他们:“当年的知青精神,就是怀着一颗忠于党的红心,听党话,跟党走,实心实意的傻干!”

冯玉华简介: 鹤岗知青,1965 年在鹤岗二中初中毕业后,下乡到新华公社永义大队,是鹤岗知青中的一个先进典型,曾任大队团支部书记、大队革委会副主任、党支部书记。1974 年 6 月,出席市知青代表大会,是主席团成员。同年,出席黑龙江知青代表大会。1978 年,在牡丹江师范学院毕业后,曾任教师、干事、南山区人大常委会常委、区纪检委副书记、区监察局局长。2000 年 1 月因病退休。