[摘要] 中国民间音乐中普遍存在着“同宗”现象,同宗民歌是一个经历了历时性和共时性长期作用的综合性音乐文化,既经历了纵向的传承保留,又经过了横向的传播变异。所以,类型性和变异性在同宗民歌中最为凸现。又因同宗民歌是一个复杂的文化现象,它包括了汉汉同宗、少数民族同宗以及汉族和少数民族同宗,甚至还包括中外同宗;因此,同宗民歌的源头和形成原因显得极其复杂。本文通过类型性与变异性这两大凸现特征,在同宗民歌的传承与传播中的案例分析,阐述类型性与变异性是同宗民歌的判断标准。

[关键词] 同宗民歌;类型性;变异性

中国同宗民歌是一个复杂的矛盾统一体,类型性和变异性是中国同宗民歌的两大显现特征。一方面,它经历了长期的历史积淀形成,具有相对的稳定性,具有尽量保持原样的倾向。所以,在历代的传承过程中,在全国各地留下了许多同宗的类型性民歌。另一方面,它又不是一个自然实体,而是一个具有极度开放性的流体。其变异性无处不在,要求一成不变是不现实的。当它横向地从这一地域流传到另一地域时,这时就会产生一种文化现象,就是“流变”。流变,是文化传播的必然结果。所以,中国同宗民歌这一系列的复杂问题就给研究它的学者们带来了一些困难,需要用人类学中的整体论观点去研究。

但是,从另一角度看,复杂的矛盾体也并非是一件坏事。如若没有这么复杂的矛盾,就不会形成同宗民歌这一文化现象。同宗民歌的产生就是类型性与变异性共同作用于民歌身上的结果,只具有类型性不具有变异性的民歌,那就是同一首民歌,所以根本不存在;只有变异性没有类型性的民歌,只能说他们是很多不同类型的民歌,不属于同“宗”民歌这一范畴。

所以,初步看来,类型性和变异性在民歌中的综合体现,成为同宗民歌的判断标准。

(一)“同宗音乐”一词的产生背景及“同宗民歌”的定义

1.产生背景

“同宗”一词,原在宗法社会指同一大宗,后泛指同一宗族或同姓。《史记·吴王濞列传》记载:“天下同宗,死于长安即葬于长安,何必来葬焉。”

音乐领域之所以引用“同宗”一词,也是为了方便探讨具有某些同一特征的音乐形式。

音乐领域之所以引用“同宗”一词,也是为了方便探讨具有某些同一特征的音乐形式。

“同宗音乐”研究的最终确立大致经历了两个时期:

(1)雏形期。20 世纪 50 年代,已有些音乐史学家和民族音乐学家对此问题开始关注,但并没有用到同宗音乐一词。如:音乐史学家杨荫浏先生在《中国古代音乐史稿》中论及明清“小曲艺术形式上的发展”一节指出:“小曲的变体。由某些曲调产生了多种变体。在音乐形式上,同一曲调的多种变体,已被逐渐创造出来了。”音乐学家易人在 1980 年 6 月于南京召开的“全国首届民族音乐学术研讨会”上发表论文《孟姜女春调的流传及其影响》。其后,她又陆续发表有《芳香四溢的茉莉花》《情深意长的绣荷包》《六首少数民族绣荷包》,对一些流行甚广的民歌变体进行比较研究。还有《中国音乐词典·续编》的“五更调”释文提出“同一‘母曲’和它的各种变体”的观点,该文写道:“五更调多数为异词异曲或同词异曲,不像有些小调歌曲那样,以同一‘母曲’和它的各种变体传播于各地。”

(2)形成期。随后,“同宗音乐”一词最早出现在冯光钰先生于 1986 年撰写的《中国传统音乐初论》之“传统音乐的稳定性和可变性”一节中,笔者将《孟姜女哭长城》《茉莉花》《绣荷包》《九连环》等由“一个基本曲调和它的一系列变体”的几十首民歌,称为“同宗民歌”。至此,从“同宗”和“传播”的视角,全面地运用于对传统音乐的探讨中。随后,冯光钰先生又先后撰写并出版了《中国同宗民歌》《客家音乐传播》《戏曲声腔传播》《曲艺音乐传播》《中国同宗民间乐曲传播》等著作,这六本著作从音乐传播的角度,通过实例分析论证,阐述了我国各类民族音乐普遍存在的“同宗”现象。

2.同宗民歌的定义

同宗民歌作为同宗音乐中最庞大的一个体系,受到了较为广泛的关注。最终,在冯光钰先生出版的《中国同宗民歌》一书中给同宗民歌下了一个较权威的定义:

“同宗民歌:是指由一首民歌母体,由此地流传到彼地乃至全国各地,演变派生出的若干子体民歌群落。这里所说的‘民歌母体’包括多方面的含义,诸如曲调、唱词内容、音乐结构、衬词衬腔及特殊腔调的进行等因素。在此基础上形成的同宗民歌,其形态是千变万化、多姿多彩的。因此‘母体’

的概念,系一种综合的性质。这在众多的中国民歌,特别在小调中是颇为常见的现象。”

的概念,系一种综合的性质。这在众多的中国民歌,特别在小调中是颇为常见的现象。”

(二)同宗民歌的形成原因及分类

1.形成原因

简单地说,我将其分为两方面:稳定性因素和非稳定性因素。稳定性因素也可称为类型性因素,主要为同宗民歌的类型性提供条件,非稳定性因素可称为变异性因素,是造成变异性的主要因素。

(1)稳定性因素

由于民歌长时间在较为固定的生产生活背景、文化背景、地理背景以及极强的民族共同审美心理的共同作用下形成,所以必然会具有相对稳定性。民歌本身是一种文化现象,文化可以先于社会的发展,也可以落后于社会的发展。但是,一旦一种文化形式固定下来后,不管是先于还是落后于社会,它都具有相对稳定性,音乐也如此。当一首民歌流传到不同的文化区内时,短时间内它本质的东西不会被同化。这个本质,也就是前面提到的“母体”部分,这就为诸多民歌的类型性特征提供了条件。

(2)非稳定性因素

内因:是造成同宗民歌中变异性特征明显的重要因素,其自身的特征决定了它有较强的流变性。民歌早期的传承,主要是口传心授的传承方式,是一个个人创作,众人集体逐步完善的动态流程。因为它口传心授的传播方式,很容易具有变异性和即兴性的特征,再加上一代代人无记谱的传承,每一代人都加入了个人的情感演唱,致使它的流变性极强,这也为同宗民歌的变异性提供了条件。

外因:是造成同宗民歌中变异性特征明显的主要因素,无论是地理环境、生产生活方式、人文环境等这些外因如何影响,他们都是因为人口的流动才产生了变化。总的来说就是:人口流动或叫做人口迁移。因为一切文化都依附于人而生存,人是它的载体。所以,没有人就不会有任何文化,更何况音乐。人口的流动也带来了民歌的流动,从传播学的角度,冯光钰先生将其分为五类:“移民传播、民间艺人行艺传播、战争传播、商贸传播、音乐流派师承传播。”

此外,应加上传教士的宗教传播,因为早在魏晋南北朝时期,三教传入我国,这也是各类音乐交流的一个频繁的时期,发生流变的音乐和乐器都很多。所以,宗教的传入对音乐的变异性特征影响深远。

此外,应加上传教士的宗教传播,因为早在魏晋南北朝时期,三教传入我国,这也是各类音乐交流的一个频繁的时期,发生流变的音乐和乐器都很多。所以,宗教的传入对音乐的变异性特征影响深远。

2.分类

(1)对冯光钰先生分类的思辨。他将音乐按类型分成了六类:词曲大同小异、词同曲异、曲同词异、框架结构相同而词曲各异、衬词相同而词曲各异、框架结构及尾腔相同而词曲各异。而他的《中国同宗民歌》一书,也是按照这一分类,把全书分成了这六章。但是,笔者认为这个分类还有待商榷。原因有二:

其一,按冯先生分类的意思,他认为中国的民歌有六种“同宗”的类型,但它究竟是不是“同宗”的一种类型还有待研究。在他书中的衬词相同而词曲各异一类中,举了莲花落的例子。不光词曲截然不同,衬词也不尽相同,有的甚至差别很大。其实,笔者认为,他们只能是都借鉴了莲花落的因素,而不能看做是同宗现象。就像西方歌剧《图兰朵》中借鉴了《茉莉花》的因素,因为借鉴的因素不能导致自身本质上的变化,所以,我们不能认为它是同宗。就像衬词因素的引入,还是变化了的引入,不能使音乐的本质发生变化。故不应看做是同宗现象。

其二,既然是分类,就应该包括所有的研究范畴,既然著作名称叫《中国同宗民歌》,研究范围就应该是全中国,但冯先生书中引言部分介绍的仅仅是汉族民歌,书中的谱例的选择也是汉族民歌小调。这就没有做到分类时子项穷尽母项的要求。

但是,需要说明的是,不管冯光钰先生的分类将来是否需要改进,他对中国传统音乐尤其是同宗音乐的研究贡献都是巨大的。他从传播学和音乐学的角度,开创了研究中国同宗音乐的先河,是里程碑式的人物。

(2)笔者的拙见。本人经过一些思考,也没有想出最好的分类方法,所以试从民族学和传播学的角度,初步把中国同宗民歌划分为两大类,仅供参考。其一,同族间的同宗民歌;其二,他族间的同宗民歌。这里的同族间的,具体指的就是自己的民族,是民歌向内传播的过程;他民族可以指除自己民族以外的其他各个民族,是民歌向外传播的结果。具体分类如下:

其一,同族间的同宗民歌:就是在本民族内产生同宗变体的民歌。例如:最多的就是汉族与汉族之间的同宗如“茉莉花”“孟姜女”等。还有各个民族在自己民族内部出现的同宗民歌现象,如:“花儿”在回族与回族内部。

其二,他族间的同宗民歌,就是在本族与他民族交流时产生的同宗变体。例如:音乐学家易人曾发表过一篇文章,叫《六首少数民族绣荷包》。但绣荷包是汉族的基本曲调,如今母体被移植过去,加入了当地民族的特色元素。甚至,还包括中国与外国的同宗,在张瑞的《匈牙利民歌同我国某些民歌相似原因浅析》与李昕的《北美印第安民歌同我国阿尔泰语系若干民族民歌的共同音乐特征》这两篇文章中,都提到了我国民歌与外国民歌的同源问题,还有待研究。

(一)类型性与变异性在同宗民歌中的分别体现

1.类型性

(1)概览

首先,在定义方面,从民俗学的角度,将“类型性”定义为:“类型性是指民俗事项在其表面形式上的特点,也是指民俗事项中带支配力的主流部分。它为社会成员所共同遵守,并且成为约定其行为的标准。”

从音乐的角度看,其实大同小异,类型性是指音乐事项在其表面形式上的特点,也是指音乐事项中带支配力的主流部分。其中,类型性中的“型”需要说明一下,“型”一般是指同宗民歌的基本曲调,也可以指歌词、框架结构,冯光钰先生认为还有衬词、尾腔。

从音乐的角度看,其实大同小异,类型性是指音乐事项在其表面形式上的特点,也是指音乐事项中带支配力的主流部分。其中,类型性中的“型”需要说明一下,“型”一般是指同宗民歌的基本曲调,也可以指歌词、框架结构,冯光钰先生认为还有衬词、尾腔。

其次,在划分标准方面,学者们把情节基本相同的并反复出现的故事,归为某一类型,并用“母体”索引的方式,将同一类的故事的结构,简单浓缩为某种模式。例如“两兄弟型”“灰姑娘型”等等。又如:民歌小调中的“鲜花调”“孟姜女调”“银钮丝调”是一样的。而且在中国的同宗民歌中,也有一个基本调常出现,使用“母体”索引的方式,所以,类型性也是中国同宗民歌的一大特征。

最后,在形成原因方面,前面同宗民歌的形成原因里已经提到,造成类型性的原因是因为民歌具有相对稳定性。这种稳定性是由于民歌长时间在较为固定的生产生活背景、文化背景、地理背景以及极强的民族共同审美心理的共同作用下形成,一旦形成就不会轻易发生质的变化。

(2)显现特征

下面,就按本文的分类具体分析一下类型性在民歌中的显现特征。

首先,在同民族间的同宗民歌中,就中国而言,汉汉间的同宗民歌还是占了绝大多数,也许少数民族的同宗民歌也很丰富,但这确实是一个很浩大的研究工程,所以还需要慢慢地去发掘。下面就以同宗民歌《绣荷包》为例:

通过谱例的分析可知:它们的唱词结构为三句式,旋律同为上下句呼应式结构,旋律终止音同为四度关系,旋律本身的骨干音基本一致,调式则同为羽调式。两首《绣荷包》一南一北,相隔数千里,而它们之间竟有如此相近的共同特征,说明彼此间绝非一般关系,必定具有亲缘性。那么什么原因使它们有这种渊源关系呢?这很难是它们自身相互传承的结果,有可能是由同一个发源地两个不同方向的流传。

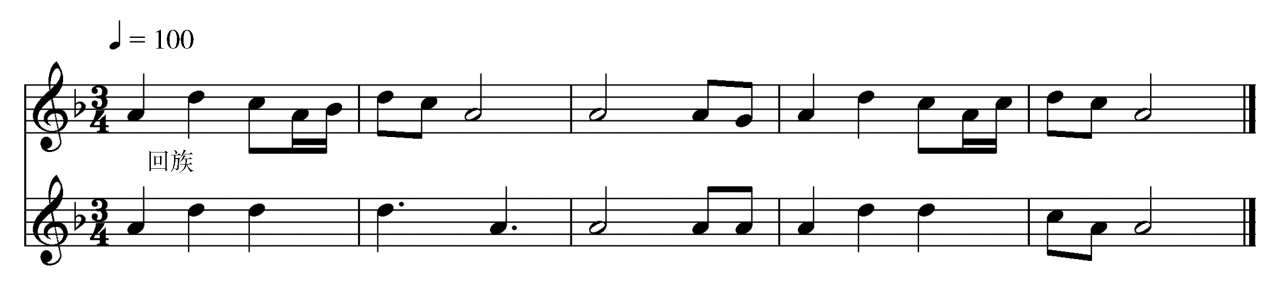

其次,他民族间的同宗民歌,其实也有很多,下面以新疆的蒙古族《燕子》与塔塔尔族《英俊的小伙》为例:

从以上两首民歌可以明显看出,他们的旋律极其相近,除个别装饰音及名字不同外,其余的不管是结构还是旋律走向、尾音等都全部相同。这两首民歌可以被认定为同宗民歌,应该是出现在新疆的蒙古族与塔塔尔族共同生活的时期。由于两个民族的频繁交流,一首民歌由一个民族流向了另一个民族,造成了这种类型性。

2.变异性

(1)概览

首先,在定义方面,《民俗学理论》从民俗学的角度把“变异性”定义为:“变异性是指民俗事象在流传过程中,由于受社会的、政治的、生活的种种因素的影响而产生的内容和形式上的变化。”

书中提到,民俗是靠集体创作、靠口头流传,这直接影响了民俗事象是不断变化的。在音乐的角度看,定义为:“民间音乐口传心授的传播方式,以及乡土性、即兴性的特点,导致了他在流传过程中的变异。”

书中提到,民俗是靠集体创作、靠口头流传,这直接影响了民俗事象是不断变化的。在音乐的角度看,定义为:“民间音乐口传心授的传播方式,以及乡土性、即兴性的特点,导致了他在流传过程中的变异。”

所以,变异性是由于人们口传心授的传承方式和集体创作的传播方式造成的。

所以,变异性是由于人们口传心授的传承方式和集体创作的传播方式造成的。

其次,在分类标准方面,变异性可分为两种:质变和量变。就音乐的变异性来讲,质变是一种音乐现象,由于某些原因变成另一种音乐现象后,两者有了本质的区别,没有必然的联系。而量变在同宗民歌中得到了充分的体现,也就是说,同宗民歌就是质同而量不同的体现。

最后,在形成原因方面,前面同宗民歌的形成原因里也已经提到,变异性是由于自身和外在的因素共同作用形成的。民歌自身的流传变异性和外界人口迁移的共同作用,形成了同宗民歌流变的特点。

(2)变异性特征

就本文的分类具体分析一下变异性在民歌中的显现特征:

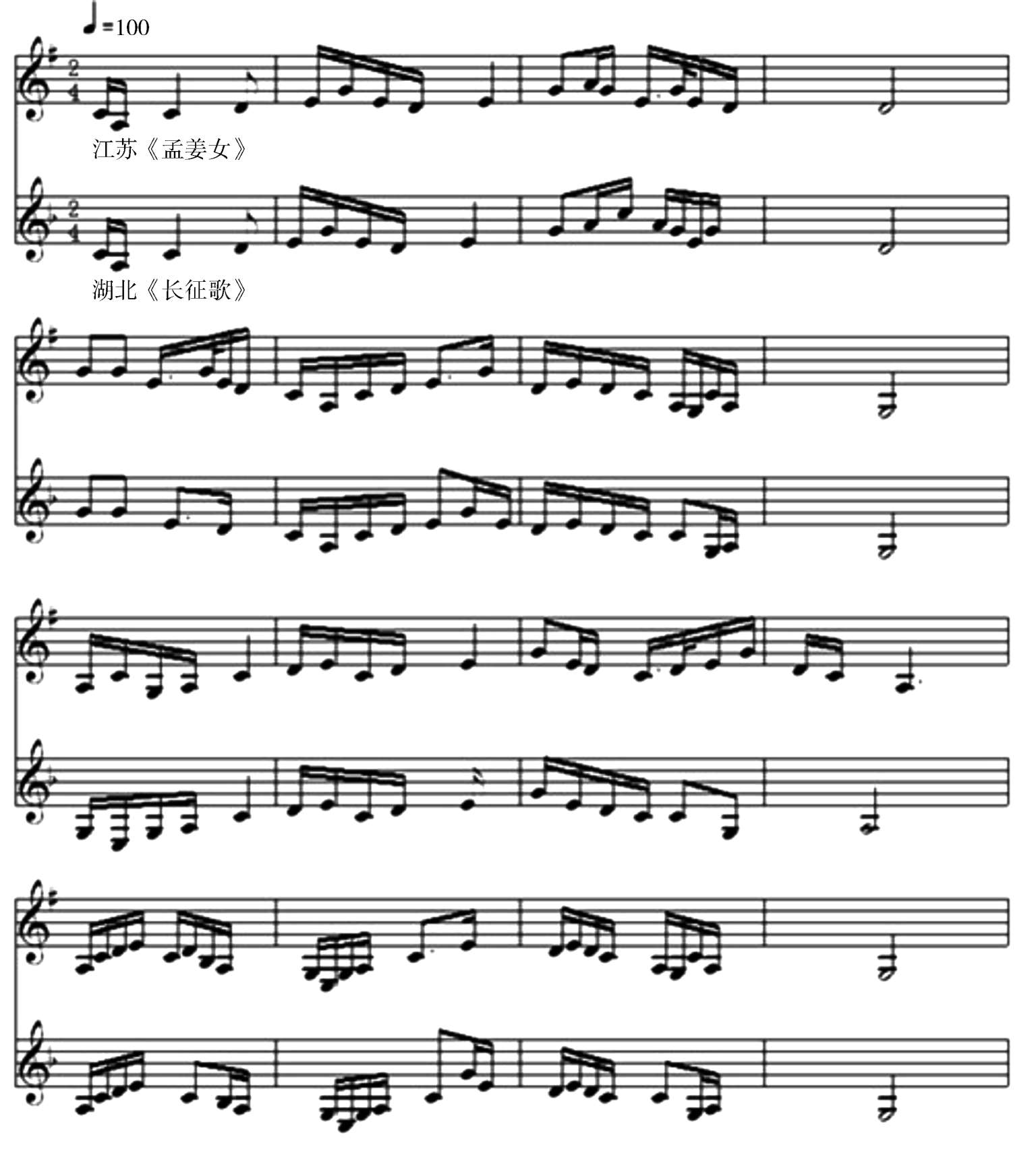

首先,在同民族间的同宗民歌中,以同宗民歌《茉莉花》为例,下面的民歌依次是江苏、河南、河北:

单从谱面上看,河北的要比河南、江苏的音密集得多,多出现三十二分音符,采用加花变奏的手法。在旋律的风格与色彩上,似乎离江苏《茉莉花》的距离更远了。在“偏音”与“变化音”出现的次数上,也多于河南《茉莉花》,并且在长度上也多于江苏与河南《茉莉花》一个小节。

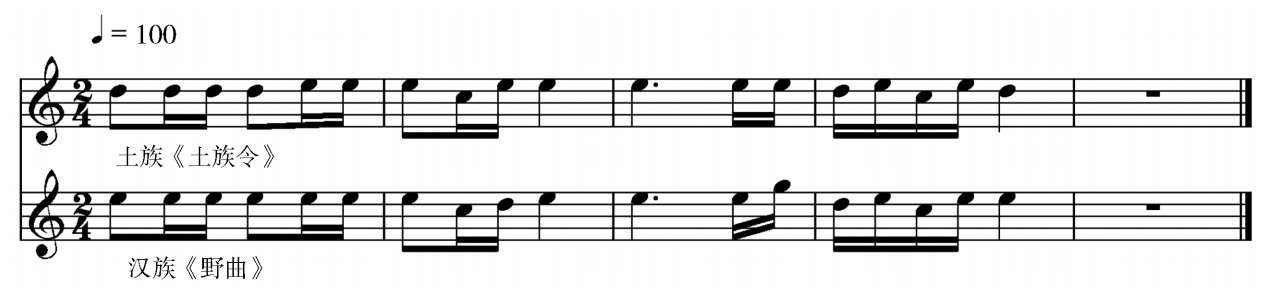

其次,在他民族间的同宗民歌中,也以《茉莉花》为例,前者为江苏茉莉花,后者为宁夏回族茉莉花:

从以上两首民歌旋律中我们可以看出,江苏的旋律除了有 5~2 和 2~6 之外,都是按五声音阶的级进进行,旋律清秀委婉,有极强的流畅性。而宁夏的除了旋律结构和尾音与江苏的一致外,旋法却有很大的变化。其每句都是下行走向,突出强调了西北民歌的“双四度进行”,并加了一些装饰性的经过音,突出体现了西北旋律的特征。

(二)类型性与变异性在同宗民歌中的共同体现

(1)在同民族间的同宗民歌中,以《孟姜女》为例:

这两首民歌相比,类型性有:每拍的节奏形态一样,很多处使用两个十六分音符代替八分音符,两个八分音符代替原四分音符。采用多种相同的加花手法,原音与上方邻音连接称为“上加花”。原音与下方邻音连接称为“下加花”。邻音与原音连接称为“前加花”,原音与邻音连接称为“后加花”。变异性体现在,后者采用了xi加花,旋法更妩媚,而且后者采用较高的音加花,拓展了音域,更加加强了旋律的表现力。民歌传唱中的加花形态基本难以定型,常常是因人而异,因嗓而宜,但万变不离其宗,同民歌的旋律骨架是清晰可见的。

(2)在他民族间的同宗民歌中,以四首花儿为例:

从上面四首民歌中,我们很容易就可以看出他们的类型性特征。而变异性特征,主要体现在节奏的加花以及经过音的改变上。这四首民歌典型地体现出了同宗民歌的变异性与类型性,并且变异性在类型性的基础上加以变化。

本文的主要论点是:类型性与变异性是中国同宗民歌的判断标准。综上所述,我们大体了解了类型性与变异性在同宗民歌中的显现特征。下面就类型性与变异性为什么是同宗民歌的判断标准做一个初步的探讨。

(一)从历史成因的角度上看

同宗民歌的稳定性因素和非稳定性因素分别造成了类型性和变异性特征。换句话说,类型性和变异性就是同宗民歌形成原因的最直接表现。对于同宗民歌来说,形成原因是最为复杂的研究部分。也许表面上只分为两个因素,但实际上同宗民歌是一个非常立体且综合的音乐事象,它的形成原因不只是影响了同宗民歌,他们之间都是相互影响的、相互作用的。所以,要从历史的源流上判断它们是同宗民歌就比较困难。但这些复杂的形成原因,却把类型性和变异性造就成为同宗民歌的两大特征,在他们共同作用下的民歌才可以判断是同宗民歌。如果这几首民歌只有类型性没有变异性,那是不可能存在的,因为只有类型性没有变异性的民歌,只有它本身;如果只有变异性没有类型,那这几首民歌就没有本质上的必然的联系,就不能算是同宗民歌。所以,在历史成因上判断几首民歌是否是同宗,就要看类型性和变异性是否共同作用在这几首民歌中。

(二)从分类标准的角度上看

类型性的分类标准是中国同宗民歌中反复出现的一个基本形式,由“母体”索引的方式将其归类,这就是同宗民歌中“同宗”的由来。变异性则分为两类:质变和量变。其实,同宗的“宗”就是相当于质变的“质”。举个例子,有一类同宗民歌,在母体的基础上不断发生量变。这种量变如加些装饰音、改变几个节奏等等,都是对主体部分不构成影响的。但当时间不断推移,量变慢慢积累,量变就转变成质变。在这里,质就如民歌中的基本母体调、基本特征结构等等。本来这个质就代表了这一类型民歌的特征。既然特征都已不在,我们就可以说它们已不再是同宗民歌。作为研究同宗民歌的学者,其实,研究的就是它们之间到底是质变还是量变的关系。就像前面提到的,西方歌剧《图兰朵》中借鉴了《茉莉花》的因素,因为借鉴的因素不能导致自身本质上的变化,所以,我们不能认为它是同宗。所以,由于类型性与变异性的共同作用,只有在“母体”的基础上进行量变的,才能判断为同宗民歌。

(三)从民歌传播的角度上看

同宗民歌的传播是横向和纵向的。一方面,横向是使同宗民歌的变体获得持续生命力的依托,是造成变异性的直接推动力。当一首民歌从一个地域流传到另一个地域,为了适应新的环境,能够生存下来,迫使它必须进行适应性的变异。这种变异一开始往往是细微的、不明显的,这就形成了在原有母体上的量变,符合同宗民歌的发展运动规律。另一方面,纵向是其“母体”向四面八方辐射的根基,是民歌中类型性赖以生存的基础。纵向传承的方式是多种多样的,有家庭式的传承,即父辈传子辈,子辈传孙辈,代代相传不息;而更主要的是社会传承,特别是民俗节日及群众聚集等场合。由于这么多不同的纵向传承方式,经过一代一代的巩固,才使得同宗民歌的母体如此固定。正因如此,母体特征才不会随着时间的发展,埋没在历史的浪潮中。所以,同宗民歌的两种传播方式为它的类型性与变异性提供了基础和动力,二者缺一不可。在传播角度上,类型性与变异性是同宗民歌横纵向传播的产物,也就是说,只要同宗民歌传播必然会产生的一种结果,故可以将类型性与变异性定义为同宗民歌的判断标准。

综上所述,当类型性与变异性的量变共同作用于民歌时,就可以把它定义为同宗民歌。同宗民歌是中国民歌体系中的一个特征鲜明的音乐现象。随着时代的发展,影响的范围越来越广,在全国各地产生更多的变体。它的变异是基于血缘关系的繁衍,是中国传统音乐文化传承与发展的体现。在研究中,我认为应该注意两个方面:

其一,要把传播学、民族音乐学、民俗学及人类学等相关学科结合起来去研究同宗民歌这一音乐事象。因为同宗民歌是一个立体的、多面的音乐事物,所以,研究理论的运用也应该涉及多个学科,从同宗音乐的兴起,就是从传播学的角度出发。笔者刚开始只是研究具体个案传播过程中的类型和变异,也并未意识到已经涉及传播学的领域。当冯光钰先生首次提出用传播学的角度去研究时,才开始注意这一方面。除此之外,还应该运用民俗学及人类学的知识。

其二,要注重第一手资料的搜集和资料的时间问题。现在国内同宗民歌的研究,可以说是硕果累累。在田野工作中,也收集了不少的谱例资料。但大家现在都仅仅局限在现有丰富的谱例上,写的文章角度也许不同,却都用了那几首谱例。民歌是随着时代不断地发展的,不会是一成不变的。也就是说,我们拿过书上和他人采集的谱例就来分析,却没有怀疑它的真实性。民歌一直在向前发展,产生自己的诸多变体,而我们有时还在分析它之前的变体,更误认为这就是它的现状。所以,第一手资料很重要,我们不应该盲目地分析别人的谱例,应该自己想办法获得第一手资料,如若不能获得,也要知道使用的这份谱例是谁的、在什么年限、什么地方、跟什么人记录的。

[1]冯光钰:《中国同宗民歌》,中国文联出版公司 1998 年版。

[2]陶立璠:《民俗学概论》,中央民族学院出版社 1987 年版。

[3]许讲真:《汉族民歌润腔概论》,人民音乐出版社 2009 年版。

[4]冯光钰:《中国民族音乐的传播变迁与“同宗”现象》,《中国音乐》2003 年第2 期。

[5]冯光钰:《中国同宗民歌散论》,《人民音乐》1997 年第 7 期。

[6]冯光钰:《关于音乐与传播的思考》,《天津音乐学院学报》2003 年第 3 期。

[7]铁梅:《同宗民歌的探讨与研究》,《音乐生活》2009 年第 9 期。

[8]危瑛:《中国同宗民歌〈绣荷包〉风格比较研究》,《艺术探索》,2009 年第 3 期。

[9]狄其安:《三个不同地区的汉族民歌〈茉莉花〉的衍变过程》,《黄钟》,2009 年第 4 期。

[10]冯智全:《〈茉莉花〉曲调应用中的差异》,《乐府新声》2009 年第 2 期。

[11]张鸽:《用比较音乐学的方法研究民歌——以同宗民歌〈茉莉花〉为例》,《科技资讯》2008 年。

[12]赵苠:《“孟姜女调”的流传及其影响》,《艺术百家》2003 年第 4 期。