现在,我们掌握了通过锻炼前额叶皮层拥有强大内心的方法。其实,除了利用前额叶皮层领导杏仁核来抑制负面情绪,帮助我们保持理性,我们还可以化被动为主动,学会与压力共存。在这节内容中,我们就来认识一个新的概念——心流,并一起来学习如何达到这种在压力中获得愉悦的至高境界。

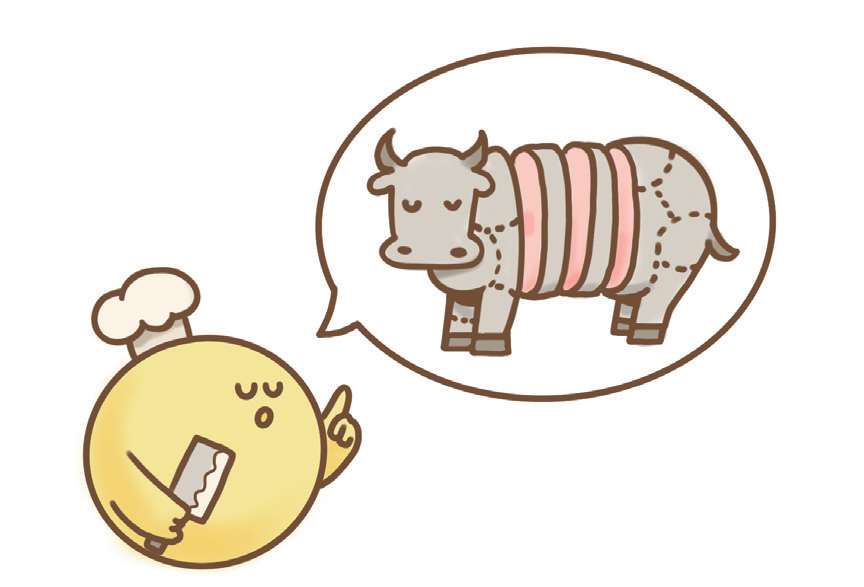

战国时期,庖丁给文惠君宰牛时,他手、肩、足、膝并用,触、倚、踩、抵相互配合,动作协调潇洒,游刃有余,如同奏乐一样,获得了文惠君的夸赞。当文惠君问及庖丁技术为何能高明到这种地步时,庖丁回答:“我刚开始宰牛的时候,看到的都是整头的牛。三年之后,我对牛的结构了如指掌。现在便用精神去接触牛,不再用眼睛看它,感官的知觉停止了,只凭精神在活动。”

图1-10 庖丁解牛

这个成语故事不仅在我国广为流传,心理学家米哈里·契克森米哈赖(Mihaly Csikszentmihalyi)教授在他讲述心流的著作中也以此为例。米哈里认为,庖丁凭精神解牛,这说明他已经在工作中进入心流的状态。

那么,什么是心流呢?

20世纪60年代,在芝加哥大学就读博士学位的米哈里在研究创作过程时发现,在创作顺利时,有些艺术家能全身心地投入,废寝忘食,感受不到疲惫,仿佛全世界只有创作这一件事,直到创作结束。后来,他又发现,大多数人都会在一天的工作之后筋疲力尽。但是,也存在这样的人:他们会在工作一整天之后依然精神抖擞。于是,米哈里和他的团队研究了大量的人们公认的具有创造力的人物,包括顶尖的运动员、音乐家、学者等。结果发现,他们在工作时,会处在一种精神抖擞的状态中,以至于有时候产出的成果不是靠思考,更像一种自然而然的情感流露。一位著名钢琴作曲家描述了他在创作时的心情:“我会进入狂喜的状态。在那个时候,我感觉不到自己,我好像根本就不存在,我的手好像跟我的意志无关。我坐在那里,带着崇敬和平静的心情,音乐就这样自然而然地从我手指间流淌而出。”1975年,米哈里教授首次发表了他对于这种独特体验的研究观点,并给它起了个传神的名字——心流。

心流便是我们在做某些事情时全神贯注、投入忘我的状态。 在这种状态下,我们甚至感觉不到时间的存在,而且在这件事情做完之后我们不仅毫不疲惫,还会有一种高度的兴奋、充实和满足感。另外,当我们处于心流状态时,如果出现外力中断了自己正在做的事情,我们会非常抗拒。可以说,即便我们处于压力环境中,或者面对的是给我们带来压力的事情,只要进入了心流状态,我们也会收获高效、高质量的成果及快乐的心态体验。

如此神奇的心流有什么科学原理呢?很多学者对心流进行了科学的解释。

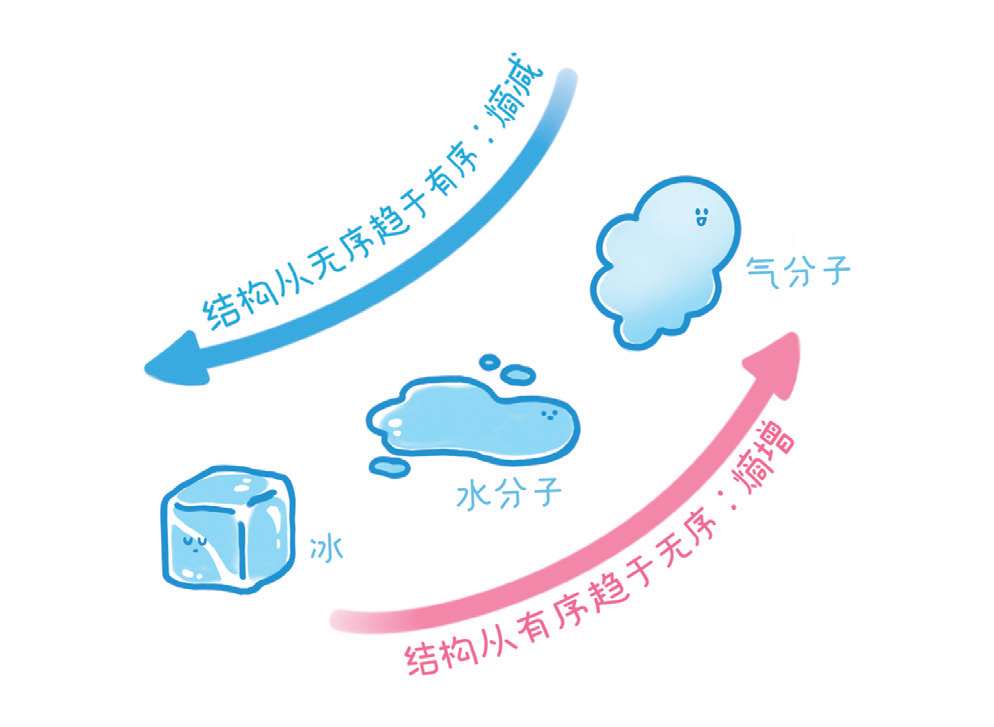

第一个原理,就是米哈里在解释心流时用的一个非常贴切的比喻——熵。什么是熵呢?熵跟长度和重量一样,是一种度量指标,它衡量的是一个系统“内在的混乱程度”。熵越高,它衡量的东西就越混乱。例如,把一块冰和由这块冰化成的水进行比较,水比冰可以活动的范围更大,水分子的秩序也更混乱,不像冰一样整整齐齐。所以,冰变成水,熵增加了。一切自发的、有序趋于无序的过程都是熵增加的过程。米哈里便由此产生灵感,提出了“精神熵”的概念。他认为,没有全心投入要做之事的人,大脑内都相当于进行着头脑风暴。外界干扰信息对他原本目标的威胁会导致他的内心失去秩序,也就是说,干扰越多,秩序越乱,精神熵就越高。而 精神熵的对立面便是心流。 当进入心流状态,全神贯注于某件事情时,我们的思维便能屏蔽其他外界信息,独留一条思维通道在高效运作。所以全神贯注其实是减轻了脑力负担,因为我们的思维在集中注意力时更加稳定和轻松。这就是为什么有的人在工作一整天之后,不仅成果很高效,而且依然精神抖擞。

图1-11 熵

从神经科学的角度来看,米哈里的观点也确实很有道理。科学家通过实验,分别测量人们在高度集中注意力和思维松散的状态下,做事情的脑电图。当人们 全神贯注时,脑内发电通路的数量比思维分散时的更少,而且更加稳定。 这就像城市里的交通网络一样,当不同方向的车流更少时,交通就会更加通畅,反之,堵车、事故等情况发生的可能性便会大幅增加。

除此之外,也有学者提出了心流的其他生理机制。迪特里希(Dietrich)曾提出了关于心流的认知神经理论模型。这个模型将我们的大脑功能划分为外显系统和内隐系统。其中,外显系统是指前额叶皮层的高级认知功能,大致作用是提升认知的灵活性;而内隐系统相对靠内侧,它和技巧性、操作性功能相关,也比外显系统效率更高。我们的思维就是这两大系统相互制衡的结果,一般情况下两者很难做到同时保持活跃。而心流,就是一种不受外显系统干预,纯粹由内隐系统负责做高度熟练的事情的一种状态。也就是说,心流状态出现的前提,可能是前额叶皮层的功能出现短暂受抑制的状态,这才导致不费力的思维过程得以推进。这个道理有点儿像我们使用电脑时同时打开的程序多,电脑工作的速度自然就会慢,而心流状态就像电脑的其他程序都关闭了,只留下一个程序在运行。

另一个原理就是大脑中神经递质的作用。有学者研究认为,心流的激发过程是这样的:首先,大脑会分泌帮我们集中注意力、提升敏感度的物质,这就是心流的前兆。等我们慢慢屏蔽其他干扰信息,就会收获一种平时没有的视角,此时看问题会有一种新鲜感。接着,大脑会分泌帮助减轻压力和不适感的物质,通过帮助我们减轻痛苦来进一步集中注意力。然后,当我们真正全神贯注,丝毫不受外界环境侵扰时,大脑将进入一种半休眠的状态,潜意识开始占据主导地位。此时,以上各种物质将按次序释放,一同发挥作用。最后,我们在潜意识主导的心流状态中取得了更加高效、有创造性的成果。这时,大脑又会分泌出一些让我们感到兴奋、满足和幸福的物质,产生心流的愉悦感。

由此看来,在心流状态中,我们可以全心全意地专注于手头的工作,并从中获得快乐和满足感。可以说,进入心流状态去做事,做事就会变成快乐的源泉。

米哈里教授的观点认为,每个人毕生都面临着不计其数的挑战和压力,但是我们每个人都有进入心流的能力。我们可以把每次挑战和压力都看作一个获得幸福的良机,因为心流体验会带给我们一种对生命的掌控感,一种能自行决定内在体验的参与感。而知道如何控制内在体验的人便有能力决定自己的人生质量,也会有更积极的心态,更有能力提升自己的幸福感。

心流固然很好,但事实上,我们大多数人在工作中感觉到的都是烦躁、郁闷,生活一地鸡毛,面对压力时坐立难安,稍微运动就觉得累,只有在休闲娱乐中才能感到空虚的快乐。面对这些实实在在的问题,你一定对于如何进入心流状态产生了疑惑。但可以明确的是,每个人都有进入心流的能力。在下一节内容中,我便告诉你如何进入心流状态。

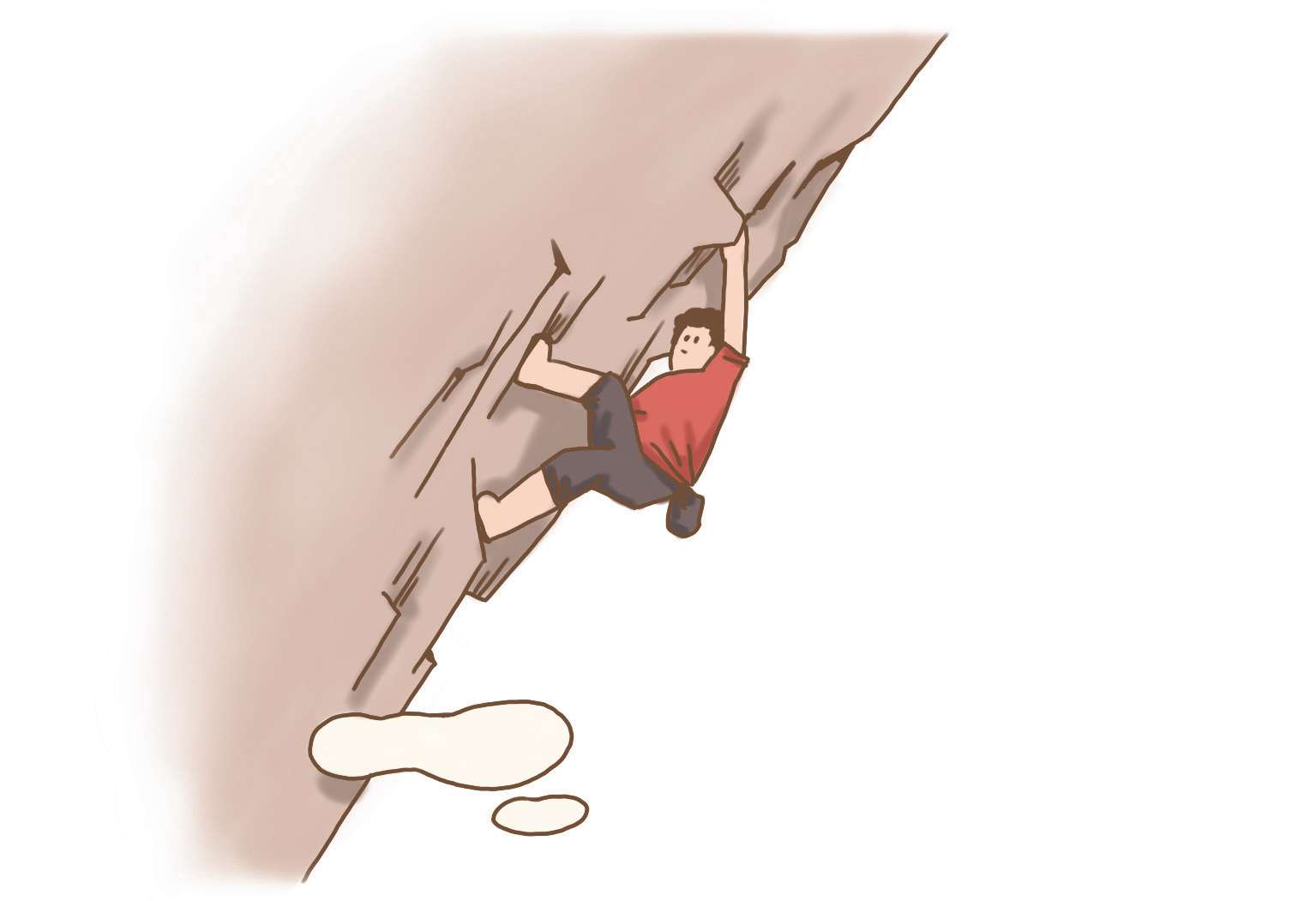

亚历克斯·霍诺德(Alex Honnold)是徒手攀岩界的一位人气明星。徒手攀岩是一种不使用任何绳索、安全带等保护设备,完全靠身体完成的单人极限运动,其危险性之高和难度之大显而易见。霍诺德凭借徒手攀岩的经历和能力获得了诸多攀岩成就,以他的故事为原型拍摄的纪录片《徒手攀岩》还获得了第91届奥斯卡最佳纪录长片。霍诺德是世界上唯一一个已知的徒手爬上美国约塞米蒂国家公园三座著名高峰的人。其中,酋长岩被攀岩者们称为“世界上最难爬的岩壁”,陡峭的花岗岩壁高逾914米,吸引着无数攀岩者前去挑战。美国著名杂志《纽约客》将这一震撼世界的成就评价为“应该载入人类史册的又一篇章”。

图1-12 徒手攀岩爱好者亚历克斯·霍诺德

有过攀岩经历的人都知道,攀岩是一项极需耐力的运动,很多人都因体力透支或不堪压力而选择中途放弃。面对悬崖峭壁,霍诺德是如何做到徒手登顶的呢?

霍诺德从小在加利福尼亚州长大,早在青少年时期就爱上了攀岩,经常独自去攀岩馆练习,并从那个时候就开始坚持锻炼耐力。在高中时,他坚持每周骑行110千米,这对一个孩子来说很有难度,但正是这个经历增强了霍诺德的身体素质和意志力,也使这个年轻人逐渐变得独立。在掌握了攀岩技术后,他便给自己设定了一个又一个目标。随着难度越来越大,霍诺德的目标也越来越远大。他坚信自己总有一天会徒手征服酋长岩。他与朋友准备了一年半的时间,在酋长岩上尝试了1 000多次,每次都全力以赴。他不断地微调动作以提高效率,最后不仅成功登顶,还一遍遍地刷新了自己创下的纪录。

这位攀岩者这样描述自己的感受:旁人无法想象的魔鬼攀岩训练计划对于他来说很重要,如果没有攀岩,他的人生就如同脱轨。攀岩可以让他保持健康的状态,产生一种痛快的感觉,还可以拥有越来越完美的自我控制能力。在这个过程中,他不断地逼迫自己的身体发挥所有的极限,直到全身隐隐作痛。但之后回顾运动过程时,他会感到狂喜和自我满足,甚至钦佩自己。仿佛只要在这场战役中战胜自己,人生其他的挑战也就变得容易多了。

这时,你可能已经明白,霍诺德在攀岩时的表现便是进入心流状态的典型表现。要想知道如何进入心流状态,我们先从这位攀岩能手的经历中总结一下心流的特征:

第一, 全神贯注。 徒手攀岩作为十大极限运动之一,稍有分心便会命丧悬崖。在生活中,不管是学习、工作还是运动,心流的快乐是严格的自律和集中注意力换来的。如果思维发散,不能专心,就不可能进入心流状态。只要精力集中了,日常琐事就被潜意识忘却或屏蔽了。对霍诺德来说,无论是建立挑战,分析步骤,还是完成目标,他始终保持着专注。

第二, 目标清晰。 回想我们前文提到的精神熵理论,当意识涣散时,我们的思维处于熵增状态。而一旦确定了一个清晰的目标,不管这个目标是自己树立的还是外界施加的,都有利于让思维从无序变成有序,从而更容易进入心流状态。霍诺德便是给自己制定了一个又一个征服岩壁的目标。目标存在的目的是让自己清楚接下来要做的步骤,所以目标不必过大,只要足以让你的注意力集中就可以。

第三, 感到喜悦。 进入心流状态之后,我们会有一种超乎现实的喜悦状态。但需要强调的是:你必须要热爱你所做的事。米哈里在研究心流时发现,进入心流状态的人,无论是画家、钢琴家还是科学家,虽然大家专业性质完全不同,但有一个共同特点,那就是十分热爱自己的工作。想想高考的学生们就知道了,很多高三学生在高考的压力下也会让自己专注于学习,但他们并未体会到真正的心流。这是因为他们复习备考是被迫的,并不是内心真正所向。所以要想实现心流,就必须学会在压力中寻找乐趣,让自己自觉自愿地坚持下去。

第四, 力所能及, 也可以叫作“匹配难度”,就是你所做事情的难度要与自己的能力相匹配。后文我会告诉你如何做到这一点。

第五, 忘我状态。 如果你在专心做事时能够达到感知不到自己和时间的程度,那便是进入忘我状态了。

处于心流状态的人不管工作多复杂,面临的事情多困难,处理起来都毫不费力,而且有强烈的愉悦感。如果在面对压力时,我们也能进入心流状态,就再好不过了。心流如此令人神往,那么到底如何才能进入心流状态呢?

第一个秘诀, 要有即时反馈,也就是巧用阶段性奖励。

阶段性奖励很好理解,我们在海洋馆看海豹表演、在马戏团看猴子表演时会发现,饲养员会在表演开始前准备好饵料,当动物拒绝表演时就给一些美食诱惑一下,而当动物成功为我们带来视觉盛宴时,饲养员同样会立刻给予美食奖励。只有这样,动物才有动力继续表演。

即时反馈指的是我们执行目标的时候,可以快速地看到目标的完成度,而这种行动后的即时响应就起到了阶段性奖励的作用。在生活中,不知你是否有过这样的感受:当玩游戏、下棋、看竞技比赛时,你会更容易集中精力,感到时间过得飞快。或者我们思考一下,比如手机游戏为什么会让人上瘾?我想其中有一个重要原因,就是这类游戏为人们呈现了一个清晰、直观的系统:有明确的目标,比如打败敌方、通过某个关卡;有即时的奖励,包括等级的提升、装备的升级、成就的累积,整个过程井然有序,促使人们一步步接近目标,不知疲倦。球类比赛也很相似,有很多球迷热衷于看篮球比赛,其实就是因为可以通过比分的实时对比和增长,直观地判断出哪个队伍离冠军更近。这个过程让人非常激动,无比吸引球迷的注意力,让其沉浸其中。

相反,高考则恰恰是一种与即时反馈相反的延时反馈,因为它的流程决定考生只能在考试结束很久之后才能看到结果。在这种延时反馈的学习中,学习的动力完全来自人的自主意识,就很容易学着学着就出现注意力涣散的情况。因此,对学生来说,如果在有大量可以自由支配的复习时间的时候,可以规划好时间和目标,每完成一个小目标就打个“√”鼓励自己,达到了自己的小目标就奖励自己玩一会游戏或出去打半小时篮球,这种即时反馈也许会对集中注意力、提高学习效率很有帮助。

第二个秘诀是 学会独处。

南非国父纳尔逊·罗利赫拉赫拉·曼德拉(Nelson Rolihlahla Mendela)是一位英雄人物。曼德拉领导反种族隔离运动时,南非法院以密谋推翻政府等罪名将他定罪。于是,曼德拉在牢中服刑27年。在狱中,他被单独关押,每天上午和下午只有半小时的活动时间。关押室中没有自然光线,没有任何书写工具,没有同伴可以交流,与外界完全隔绝。但即使是在这样艰苦的环境下,曼德拉还是坚持锻炼身体、思考和创作,从而避免了身体和精神受损,甚至让自己的内心变得更加强大。

独处,便是米哈里教授提出的一个进入心流状态的绝佳训练方法。一个人如果不能在独处时控制好注意力,就不可避免地要求助于能带来短暂快乐或转移注意力的东西,这也就是我们所说的自律性差。相反,如果我们能够利用好独处的机会,也许会迸发出巨大的能量。米哈里认为,独处是我们健全内心的必要经历。独处是为了让我们对自己要做的事情有主控的能力。我们在做一件事时,如果连把控自己思维的能力都没有,进入心流状态就变成了天方夜谭。另外,独处也可以让我们像曼德拉一样更快适应偶然陷入的孤独处境。正如培根所说:“喜欢独居的人,不是野兽就是神灵。”

第三个秘诀是 匹配难度。

有挑战性的事情才能有效激发动力,但难度不宜过大,最合适的难度大概是超过你当下能力的5%~ 10%。相关研究显示,在从事某项工作或活动时,只有当人们面临的挑战和他们所掌握的应对这种挑战的技能具有特定关系时,才有可能获得心流的体验。这一点其实很好理解。当我们要完成一个任务时,如果任务太简单,我们就会觉得索然无味,反之,如果任务太复杂,产生的压力与焦虑情绪会让我们萌生知难而退的想法。

因此米哈里强调,当我们制定目标的时候,目标要与能力相匹配。比如,你想提高学习成绩,如果你以前的平均分是70分,那么提升到73 ~ 77分之间,就是一个合适的目标。如果一个大目标过于复杂,那就需要将大目标拆分为若干小目标,以降低总体目标的难度,让我们在实现目标的过程中有更好的体验感,能够获得更多的正向激励。比如,我的目标是写一本书,那么我就把这个大目标拆解成一个个小目标——先列提纲,再找素材,然后逐一完成各个章节。

在这一章,我们学习了与压力共处的方法,也找到了实现心流状态的秘诀。但是,要想直面压力、战胜压力,还要明白压力到底从何而来。下一章中,我将为你详细剖析压力的几个来源,以及减轻它们的有效方法。