艺术与历史关系密切。人在不同历史阶段,呈现出巫性、神性、人性、物性的特征,而这几种特性在艺术中也被鲜明地呈现出来。我常常从生存的需要到精神自我的需要阐释人的阶段性,以人性的沉沦和陷溺为出发点,着眼于对生命的赎救。所以我又一次提到老子的道。这个道,非常道,不是孔子的道,因为孔子的道,并不指外在的天道,而是主要指人格内蕴的德性。老子的道,是万物本源。“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

艺术是勘探人的存在的艺术,也是勘探人心的艺术。恒久的艺术成为镜鉴人心的铜镜,照出了时间的影子和人心的历史面相。艺术并不是要穷尽真理,而是要揭示人性的本质。达到这个目的要通过两种路径:一是感性的知觉;二是理性的认知。这两种路径可以对立,也可以平行与融合。而美,有模仿与表现自然的美,也有纯粹自我表达的美。艺术的好坏不以美的规则来判断,因为进入规则就进入了一种同化和规范。但是只要坚持自我的本能和感觉,就坚持了某一部分人类应有的共性,并在这种共性中深入地挖掘,以前所未有的个性来体现,也就是人性的深度。

内在也可以从形象上反映出来,如伦勃朗(Rembrandt)的自画像系列:从青年得志到晚年沧桑,从心智到面相,反映出他的跌宕起伏的命运变化,这是艺术家认识自己的最佳范例。再进一步观看人类不同时期的肖像画,既可以看出时代的特征,又可以看出历史的演变,更能看出其中始终不变的人性。肖像画看得越多,就越能明白人类自身。因此,从肖像画来了解自我认识,“认识你自己”便不仅仅是个人的事,而是使人类社会良性发展责无旁贷的义务。人类的未来有赖于这种自我认识的深度与广度,所以,德尔菲的阿波罗神庙才会将这句“γνθισεαυτόν”(认识你自己)铭刻于上。

苏格拉底曾说:“未经审视的人生不值得度过。”这种自省意识古已有之,但绝大多数停留在自我修身的反省上。如今更是渐渐被及时行乐的世俗生命哲学所替代。及时行乐是最物性的生活态度,也是最容易选择的方式。死让生变成了世俗生活的狂欢,皆是因为死得可怖,而死也已渐渐转化成为本能的“幽暗意识”。这种意识在艺术中也显露出来。幽暗意识和人性中的阴暗结合在一起,成为当代艺术的表达。最好的艺术必然是真实的,因此表现的幽暗的、丑陋的也是可以打动人的,因其中仍有真,虽然表达的未必是美的。

周至禹《黑板一日书》2017

老子像

只有人具有独特的审美力。一花一世界。花的情态表现对于人类来说是美的,但对于其他生物来说则未必。人能感受到花的情态之美显示出人类情感的丰富,因此才有审美的艺术。审美是对生命情感的解读,从本体情感转换进入生命情感,由此提升到另一个生命内涵的层次——审美。人将花的外观显相与自身生命信息编码,瞬间产生一个新的信息,同时产生心性上的主体性感受——美感。因此,人们通常是用心感受。人有了心觉,会自然而然地追求真善美。心旷才能神怡,心悦才能情服。人们会把愉悦的心情形容为“心花怒放”“乐开了花”。故艺术在真,艺术还要更善,从而更美。中国画大师潘天寿曾说:“高尚之艺术,能使人心感悟而渐进于至真、至善、至美之境地;美育,为人类精神自我完成之重要一端。”从艺术看人类精神的自我完成,可见一斑。

或许,科学求“真”,宗教追“善”,艺术崇“美”。真善美和艺术有着难分难解的关系。“美”与“真”“善”关系密切,但这关系不仅是现象层面的。人类对视觉的和谐、对比等会有共同的感受,这些被我们称之为视觉规律。人类在创造艺术的过程中形成了对美的形式规律的总结,如对称均衡、单纯丰富、调和对比、比例尺度、节奏韵律、色彩搭配、变化统一等。所以,无论什么风格的作品,都会恰当地、变化地运用这些形式规律,处理它们之间的视觉关系,从而以贴切的语言表达出内容,最终又给视觉形式以独立抽象的审美意义。艺术是美的,但艺术的美还有超越视觉规律的一面。在传统艺术中,美可能相对单纯、具体。例如,自然的美、色彩的美、形式的美、理念的美。而一些美的观念也随时代的更替而变化,时尚美是最典型的。

唯有真是一切艺术的根本,也是感动人心的所在。而真实则是另外一回事,很多人把二者混为一谈。“科学和艺术是真实得以显现的两种方式,缺一不可。”但艺术的“真实”并非科学的“真实”。艺术的真带有人的主观性;科学的真则是客观的存在。艺术的善带有强烈的道德性、伦理性和思想性,反映出人类在不同文明时期的认知,属于内在层面的认识,也能在很大程度上改变人们对内在美与外在美的看法。唯有善,会让人们认识一种伦理的德性的美。《道德经》:“上善若水,水善利万物而不争。”这一点反映出人对自然的崇敬和契合,以自然规律、自然物为道德善美的象征。

周至禹《等待》2015

当传统的美在20世纪早期渐渐被前卫艺术家们抛弃时,真和善是否还存在?如果是,艺术就更多地和哲学相关起来。真实性理论由“模仿真实形式”朝着追求“创造新的形式”方向发展。如今,一个杰出艺术家不再只是一个绘画工匠,而是一个善于思考的哲学家。因此丹托说 :“在20世纪六七十年代的前卫艺术中,艺术和哲学为彼此做好了准备。为了把艺术与哲学彼此分开,事实上它们突然变得彼此需要了。”在当代,对哲学的强调似乎有一些过度,因此常常消解艺术的特质。从前,酒神代表艺术,而爱与美之神阿佛洛狄忒和酒神孕育了美惠三女神,让美惠三女神代表的真善美分别明确了人类在追求爱的道路上的形而上的内涵。如同卡拉瓦乔(Caravaggio)笔下的《巴库斯》,酒神的罗马名是巴库斯(Bacchus),希腊名是狄奥尼索斯(Dionysus)。现在,在当代艺术中则是酒神狄奥尼索斯和太阳神阿波罗联手了。

美应该深入更深的层面,直接连接人生的实际意义。有关艺术的本质,有两个条件是必要的,是拥有艺术身份必须具备的:一是有关某东西(about something);二是体现其意义(to embody its meaning)。但是先有这两点还不够,体现意义的方式必须是艺术的,也是审美的。审美是人们体验和理解世界的一种特殊方式,是基于普遍视觉的一种审美感知。在当代,趋向于综合感官的体验,审美感知也带有主观性。例如,19世纪下半叶出现的末世情怀,在艺术上反映得分外鲜明,并一直延续到20世纪,如蒙克的《呐喊》。这一呐喊在20世纪末仍缭绕不已,到今天也音犹在耳。这种当代的末世审美倾向,则是基于个人的、心理的、反乌托邦的、反现实的、反美好的,在艺术上具有强烈的表现性,因此也将美转向为有趣与审丑,非同于视觉上的好看和漂亮。

100多年前,杜尚以现成物直接呈现观念和认识,以一个小便盆在生活中的形象置换语境,产生了新的图底关系,以其作品《泉》让我们看到了现成物所负载的精神含义,使现成物脱离了其使用功能,呈现出“审美”的一面。而“审美”这个词再次发生裂变,被丹托命名为“第三领域的美”,以和“自然美”“形式美”相区别。这个美看上去是最难以定义的,也是最容易被学者质疑的。但是,他指出了当代艺术和传统艺术的一个区别。丹托企图给这类艺术寻找定义。他提出,“艺术品和实物的区别绝不在物质上”。根据外在感官知觉和审美特征来判定艺术品的时代终结了。

第二次世界大战后的西方社会逐渐进入发达的消费社会阶段,艺术以设计的形式介入商品消费生活中。相反,现代化的生产和消费现象也转化成强有力的视觉经验。这个时候,这种审美经验的表现还没有脱离形式的约束,所以人们可以在波普艺术中看到无数形式的呈现。沃霍尔(Warhol)的众多数量和均匀排列的形式、鲜艳装饰的色彩都是来自超市货架的视觉经验,如他以手工再生的方式制作的《布里洛盒子》。在当代,艺术不再把表现美作为唯一的使命,而美的概念也不得不扩大。将对美的感受拓展为对美的理解,将对艺术的直观审美让位于对艺术呈现的问题思考。任何艺术都需要被置入当时的社会文化语境中判断,因此便产生了对艺术土壤的考察。任何艺术思想如果从偶然变为一场运动,肯定后面存在着社会变化的推动。艺术总是直接或间接地表达社会和人性。

传统的古典艺术重视视觉表现,把它看作艺术的基本特性,而当代艺术则与视觉技巧和直觉美感相对抗,自成体系地形成一套理论系统。其中,概念艺术强调思想过程和生产方法是艺术作品的价值所在。但是,艺术基于视觉语言表现的存在的本质,意味着对表现技巧与形式的基本要求,这也涉及基于感官和理念的审美问题。现今,艺术家不断扩展艺术的范畴,将创意构思、创作过程、创作结果、展示结果都纳入艺术概念中。展示空间和创作过程被视作作品的一部分;艺术的整个行为也被视作其艺术表现的一部分;观看互动也被视作艺术作品的一部分。如今的技术工具路径随着时代的变更得以置换,科技也积极地进入其中,这让当代艺术的呈现比从前更加丰富和系统,在人类视觉知识体系中扩展着审美视域的深度与广度。

当代艺术的表现充分说明,美与丑只是艺术呈现的两种不同方式。21世纪艺术最大的特征可能就是对美学的滥用(另一个方面也可能是扩展)。丹托意识到这一点,从而写出《美学的滥用》一书。美学的滥用表面上似乎是指责美学被通俗化,但实际上仍然是一种艺术精英主义的思想:认为艺术的创造是少数人的。因为模仿的艺术需要高超的技巧;形式美的艺术需要对视觉形式进行深入的研究。唯有拿来和挪用的艺术不需要任何技巧,只需想法,或者高深学说,也就是用观念加以充填。于是,创作成为生产,想法、创意和观念取代本雅明(Benjamin)笔下经典艺术的“灵晕”之美,被拿来作为艺术家和艺术的光环,那是当代艺术家的魅力所在。而光环的亮度在于艺术家标志性的想法与观念,以及当代艺术特有的亵渎与讽刺。这种艺术的去神圣化通过图像的机械再现而得到加强。例如,杜尚的《带胡须的蒙娜丽莎》、沃霍尔的《伊丽莎白女王二世》、杰夫·昆斯(Jeff Koons)的“悬挂的红心”系列和达明·赫斯特(Damien Hirst)的“动物标本”。在此,崇高美被解构,理想美被污名。艺术家的光环成为艺术魅力的光环。博物馆买它,收藏家想要它,公众有时感到沮丧,有时被光环吸引。光环不会消失,就像艺术不死一样:它不会消失,但它会改变、转换、进化,成为当代艺术所需要的。高度发展的资本主义社会把所有的艺术商品化,成为消费对象。因此,作为具有商业价值的“艺术家”和艺术品仍然专有地存在着。由于资本主义文化的体制,任何艺术最终都会被商品化,所以又形成艺术品的包装和分级,如杜尚的《泉》,依然会被当作艺术品加以收藏。

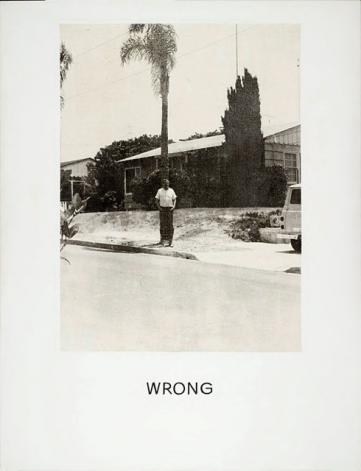

巴尔代萨里《错误》1967

杰夫·昆斯《悬挂的红心》2007

从另一方面而言,“第三领域的美”与现实生活紧密相关,或者说其实它就在现实生活中,因为当今人们对物质生活的追求远远大于对精神生活的追求。博伊斯曾说:“人人都是艺术家。”杜尚曾说:“我最好的作品是我的生活,在我的一呼一吸之间,那是不可见的,那是一种其乐融融的感觉。”生活和艺术对接,因为每个人都可以从生活中发现美、感受美,并借由自己的选择(如家居环境设计、服装搭配选择)呈现,所以“第三领域的美”的观点提出,实际上和生活的变化、哲学认识的变化是一致的,人们陶醉在生活中忘记了救赎的问题。从视网膜的经验转向大脑的思考造成了对当代艺术的观看的变化,当代艺术不再仅带来视觉上的愉悦。虽然中国的当代艺术家们总是难以舍弃艺术的形式美,即视觉的美感和技术元素,但因未做到极致,便使得中国当代艺术显得有些折中和平庸。但是中庸、平淡恰恰是中国传统美学的重要特征,以至于思维范式影响一切思考和定夺,也包括艺术的取舍。对艺术的内容与形式,西方具有对立逆反的思维模式,如古希腊神话中的“弑父情结”,也如同杜尚为蒙娜丽莎加上两撇胡子,既表示了对古典真实的自然美的蔑视,也表现了对现代艺术形式美的无视。当一个神圣的东西被赋予崇高的负载,符号本身就会遭遇崩坏的预期。在我看来,这是一个空前解构的时代。以不破不立的态度对待艺术,也未必能催生新的艺术。

美国观念艺术家约翰·巴尔代萨里(John Baldessari)于1967年拍摄了一张照片《错误》。他故意质疑通常拍摄照片的构图惯例,其中涉及所谓美的认识。艺术家在阅读了一本关于如何正确拍摄图像的书后创作了这幅作品。他专门把一棵棕榈树置于画面中央,然后站在树底下,头顶着树拍下照片。他评论:“我认为有人只说‘这是对的,这是不对的’这种情形是有趣的,所以我决定拍一幅通常被认为是‘错误’的照片,一件‘错误’的艺术品,但对于我来说似乎是对的。”1996年,他又重复拍了一次。近30年过去了,照片名字依然是“错误”,依然令人深思。这就是观念的有趣。

达·芬奇《蒙娜丽莎》1503—1519

某种程度上,这个时代更接近艺术的本源:无功利、自发,每个人都可以从事,无论好坏都是在表现自己。如今,看似美学被滥用,艺术泛滥,让艺术显得不那么高雅,也产生了许许多多平淡的艺术,但我们可以看到,泛滥的河流裹挟着各种杂物而去,却也显示出浩浩荡荡的气势,不再是小溪流,而是可以在其中击浪遨游,做弄潮儿,或如杜尚那样“像飞鸟掠过水面一样掠过痛苦烦恼”。生活不再和艺术完全分离,物质的世界和精神的世界因此有可能交错和融合,心灵自由和生存质量成为艺术判定的标准,因此马丁·海德格尔(Martin Heidegger)所说的“诗意地栖居”有了注解。

无论怎样,美学决定了我们看世界的眼光。当我们以传统美学去观看的时候,看不到世界的多面,看到的仅是被教化的美。我们需要逃脱,而自然与艺术更易接纳被放逐的灵魂。亨利·戴维·梭罗(Henry David Thoreau)曾说,乔叟(Chaucer)、斯宾塞(Spencer)及弥尔顿(Milton),甚至包括莎士比亚(Shakespeare),他们呼吸的空气并不是非常新鲜。从这种意义上来说,因为野性受到了限制,他们代表的是一种被教化的文学,是古希腊和罗马时代的反映。当审美被教化之后,自然就被遮蔽。但是梭罗也回避了一些,野性也还是有分寸的、克制的、浪漫而抒情的。但是只要我们直面自然,就会发现令我们震惊的东西:暗黑与震惊,都是人们生活的一部分,如同人性的复杂。

我以为艺术最难确定美丑,最容易确定喜欢和不喜欢,这是因为凭自己的直觉就能够确定,而传统艺术中的绝大部分除了叙事内容之外,都具有诉诸于生理感官的艺术表现,让人感觉各种形式要素的美。在人类长期的艺术实践中,前所未有地积累了这些形式上的经验,并形成范式。可是,当代艺术突破了这种范式的约束,仅凭直觉是很难判断当代艺术的,就更难判断作品的美丑。美已经不是艺术的重要问题,可是生理的直觉还在发生作用。所以我会听到一些人很简单地说“太难看了”,拒绝对一些当代艺术做进一步了解。其实,对艺术持有不同看法是正常的。喜欢的程度,以及喜欢或不喜欢都是现实的存在。我以为,对于艺术而言,多数是自己喜欢不喜欢的问题。如果个人趣味狭窄,就容易表面化,就会很武断地拒绝欣赏与自己品位不同的。我看当代艺术,不只是局限在对图像的感觉,而是从纵向(历史)和横向(当代)来理解一切艺术现象。当然,有的人不愿意跨越学科。如果不愿意跨越,也不必跨越,跨越不是强迫改变自己,而是让自己变得更有容量。重要的在于自我认识,如同艺术有各种不同一样,能够以更开阔的视野看艺术。有的不喜欢是生理上的,没有办法改变;有的不喜欢是文化方面的,是可以随着眼界认识的提升改变的。八大山人的画作在当时有可能不为多数人所接受,但现在我们能接受了。表现主义刚出现时也被人看作是不好的,被禁展查封。文化在发生变化,人们的接纳能力也越来越强。看起来现在这个时代好像跟之前的所有时代都不一样,像没有整体风格似的,而其实没有整体就恰恰是这个时代的特征。

所谓的“真”也在改变人们对美的认识。显微技术让我们看到了肉眼看不到的细节。那么,肉眼看到的是真呢,还是显微镜下的形象是真呢?相比之下,古典写实艺术显然不是“真”的艺术,而是经修饰的理想的美的表现。波兰艺术家丹尼斯·谢里亚耶夫(Denis Shiryaev)于2020年在网络平台上传的新影片中,使用了一种人工神经网络技术(Neural Network)从达·芬奇的《蒙娜丽莎》《抱银貂的女子》等名画的人脸中还原画中主角的现实样貌。该技术会演算出名画人物的大致面貌。丹尼斯还通过算法,参考了社群平台使用者时常摆出的表情,并将这些表情赋予被还原样貌的名画人物,使他们像真人一样栩栩如生。在他的影片中,被“复活”的蒙娜丽莎十分俏皮,对着镜头大扮鬼脸,看上去比画中更真实,但却也丧失了画中的神秘感。除《蒙娜丽莎》外,丹尼斯还原的画作还包括画家弗里达·卡罗(Frida Kahlo)的《戴着荆棘项链与蜂鸟的自画像》、波提切利(Botticelli)的《维纳斯的诞生》、维米尔(Vermeer)的《戴珍珠耳环的少女》、伦勃朗的《夜巡》。网友们留言:“蒙娜丽莎是其中最好的。她看起来最像一个真实的人。”最终,人们以为的古典绘画也呈现出一种不真实。画作和“现实”比照出区别,显示出绘画在造型、色彩、笔触方面的独特性,以及人物经美化的塑造性。或许,正是这种不真实的独特性才是绘画的魅力。而如果将所有绘画还原成现实,反倒失去了丰富多彩的艺术。

杜尚《带胡须的蒙娜丽莎》1961

丹尼斯·谢里亚耶夫运用人工神经网络技术对蒙娜丽莎的还原2020

我们习惯于肉眼看到的事物,习惯于接受引起我们愉悦的东西,并把它看作美的,如同我们总是希冀快乐,而实际上痛苦总是在生活中存在着。20世纪90年代初,我曾经潜心于微观世界形态的研究,在书店里购买了几本医学图谱,并观察显微镜下的细胞和病毒的图像,由此创作了一些抽象版画,借此表现想象的混沌变化又充满活力的宇宙景象。在研究中我发现,如果不了解它是病毒、细菌或人体细胞的话,它看上去或许是美的。但是仔细阅读图像下面的文字,发现它是癌细胞时,再看图像就会觉得十分恶心。这说明表象的审美也会和认知的本质相冲突。当代艺术中便有很多恰恰利用了这种相悖共存的方式作用于人的感官。2020年初,新冠疫情持续之长,影响之大,难以估量。小小的病毒改变了人类的历史。英国艺术家卢克·杰拉姆(Luke Jerram)受美国一所大学委托,用玻璃制作了艺术化的病毒模型,艺术地将病毒的存在形式传达给公众。杰拉姆说:“这件艺术品是对科学家和医疗团队的致敬。他们在世界各地合作,试图减缓病毒的传播。我们必须努力通过全球合作来减缓冠状病毒的传播,以便我们的卫生服务部门能够控制住这一疫情。”很早时,杰拉姆就在英国布里斯托尔大学微生物学家安德鲁·戴维森(Andrew Davidson)博士的指点下,参照多年来生物学的研究成果创作了玻璃仿生作品。他的创作对象,是渺小到无法用普通显微镜观察,却能对人致命的病毒。如艾滋病毒、引起非典型性肺炎的冠状病毒、H1N1流感病毒、天花、大肠杆菌等。他希望自己的作品能够使观者通过与未着色的病毒的近距离接触,引发对病毒与自身关系的新思考。杰拉姆的这些晶莹剔透、结构严整、形状奇异的病毒玻璃雕塑,随着科学前沿的推进越来越符合它们的真实样貌。一个艾滋病人看到杰拉姆做的艾滋病毒模型照片时,在网站上留下了这样一段话:“您的雕塑,即使在照片上看来,也显得那么真实,远远超过我以前看到的任何图片。我凝视着它们,凝视着在我身体里成千上万的这些家伙,它们将伴我余生。这种感觉很奇怪,看着我的敌人,可能最终夺走我生命的敌人,我发现它们如此美丽。”

实际上,自然本身就是最伟大的艺术家。它无时无刻不进行着创作,不断进行精致长久的创造和毁灭,精妙到我们将其称为“天工”。对于自然而言,一切无所谓美不美、丑不丑、好不好、坏不坏。只有人类才会从自身的立场出发,论说美丑与好坏。在如今,对于人类来说,美的理想和实现美的技术与规则早已经崩溃,或从另一方面说是相当规范:一方面,是对美的滥用;另一方面,凡超出规范的艺术都会被一种机制、规则和权力所定义、形容、命名、评价、分类、隔离、塑造与抹除。当代美学在今天仍然是无法被清晰表述的,而这需要时间和空间,希望在未来能被相对客观地加以评述。

卢克·杰拉姆 COVID-19新冠病毒玻璃雕塑2020