如今,“艺术是什么”这个问题最难回答,艺术家们通常都有意或无意地回避这个问题。但是,如果把艺术放到社会背景下来看待,似乎又有着明显的特点。正所谓“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。

一些顶尖的艺术家赞成事情做到最简单时,其意义就会浮现出来。这意味真理其实都是简单的,故作高深的人,内里才是虚弱的。做艺术也是如此。实际上,懂得的越多,便会觉得很多道理是相通的,反而趋向于普遍性和单纯性。但是,需要知道的是,简单并不意味容易掌握和明白,也需要经过复杂和深刻的训练,才能以更高的层面看到和理解简单。这便是最终的见山还是山,见水还是水,而不是初始的“山和水”,或处在“见山不是山,见水不是水”的阶段。

当然,在艺术中深入认知,也有利于把艺术放到文化语境中透彻分析。

人喜欢回到初始的状态,实际上是一种反向的回归,就像回到母亲的子宫里。如果没有死亡,人大概会勇往直前。而认识的初始怎可以回归?无非是彻悟之后的归纳,可以以单纯阐释复杂。回归到对世界最基本、最本质的看法,也是法国哲学家阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)所说的“普遍性认识”。这种认识不仅仅针对人,而且针对世界万物,自然也包括人和由人组成的社会。他所说的“所谓的资本主义的权力,今天只是对手弱点的反映”,便是一个洞彻的真知灼见。

“相对”也是个好东西。庄子说:“物无非彼,物无非是。……彼出于是,是亦因彼。”这样一来,“是亦彼也,彼亦是也”。奥地利-捷克物理学家、心理学家和哲学家恩斯特·马赫(Ernst Mach)认为,世界是由一种中性的“要素”构成的,无论物质的还是精神的都是这种要素的复合体。所谓要素就是颜色、声音、压力、空间、时间,即我们通常称为感觉的那些东西。感觉无法用数字确定,需要保持相对主义的态度。审美贯穿直觉、意象、情感、趣味、理想、判断,最终达成审美享受,因此,对艺术的美与丑、好与坏、对与错的判断是相对的,因为任何判断的基础都是基于某种角度、立场和态度,常常具有功利的指向性。我曾说,我并不乐于做一个明辨是非的人,其基本道理也在于此。常识在判断选择中发挥着重要的作用。常识也是当下的知识,包括审美经验和社会经验。人类的思维从本质上说是懒惰的,因此有必要对常识和惯性进行有效的阻断、质疑和更新,以此来产生新的可能性。

加达默尔

巴迪欧

恩斯特·马赫

海森堡

但是,艺术和美学是不是有其本身的恒常性,如同我们言说的“艺术”二字呢?

18世纪,当美学还是哲学的一门分支学科时,艺术的最高境界自然要到哲学的王国里探寻,所以强调美和艺术是绝对的象征和体现,声称艺术哲学是对源自“绝对”的艺术进行本质的探讨。在谢林看来,最高级别的理性活动包括一切理念的审美活动。“真”和“善”只有在审“美”中才能接近,而“美”“真”的科学知识和“善”的道德行为综合实现于艺术之中。艺术与美的本质在于体现了“绝对同一性”的真与善、必然与自由、实在与理想、感性与理性的统一,并把这看成是艺术永远不变的核心。

19世纪,随着工业革命的深入和完成,现代社会到来。以挑战传统艺术的概念为重要特征的现代艺术应时而生。现代艺术不再以美的创造为目的,反而以质疑美、打破美,甚至破坏美为创作的突破口。20世纪50年代以来,西方美学发生的重大转型则是美学的艺术哲学化。艺术哲学对另外一种精神产品的当代艺术做出指导和解释。但是,对艺术的理解如果只局限在图解思想观念,或是一味地强调表现主观情绪和发狂的病态思想,都是对艺术偏狭的理解,甚至是善意的误导。艺术作品的不可替代性决定了它并非一个单纯的意义承担者。作品作为艺术向人们诉说,而不是传达信息的媒介。或许这便是当代艺术的某些问题所在。

德国哲学家汉斯-格奥尔格·加达默尔(Hans-Georg Gadamer)批评说:“希望能以概念来补充由艺术作品向我们倾诉的意义内容,这常常已经是以危险的方式取消了艺术。”哲学若是基于思辨的认识判断,那么艺术便是基于审美的趣味判断。趣味判断就是要从各种现象中看出有价值的东西,并在其中找到美。康德警告说:“以概念的形式带来的艺术美是毫无意义的美,不能使它屈服于目的的概念之下,应摆脱任何有意识的思想灌输。”艺术境界应当是美的价值判断,而不应当是艺术家思想的图解。

克莱因《跃入虚空》1960

确定性与不确定性也是好东西。将德国物理学家海森堡(Heisenberg)于1927年提出的“不确定性原理”用于观看艺术现象也是有趣的。鲁迅曾写道:“在我的后园,可以看见墙外有两棵树,一棵是枣树,还有一棵也是枣树。”两棵枣树是确定的,可是其含义是不确定的;表达的客观对象是确定的,而表达的主体诉求则是不确定的。当代艺术难以说清,可是当代艺术家往往是被主观确定的。确定与不确定是极端的两端。艺术家总是乐于尝试极端的事物,这是一种基于体验和创造的天性,也常常在两个极端之间来回摇摆,与中庸的生活哲学相对立。

极端是一种美好的体验,应当被视作审美经验的方式之一。法国艺术家伊夫·克莱因(Yves Klein)从巴黎郊区让蒂尔-贝尔纳街3号一栋楼房的二楼窗口飞身而下的时候(《跃入虚空》),他的内心大约是充满愉悦的吧?虽然接下来可能会摔得鼻青脸肿。石匠在云冈石窟中雕刻上千个同样的佛像,也是一种极致的行为吧?虽然有可能是被雇用而作。雕刻上千个同样大慈大悲的微笑佛脸,胜过仅仅雕刻一张肥硕庞大的人间笑脸。极端如同兴奋剂,刺激肾上腺素分泌,无疑会带来生理上的快感,而认识的方式和意义又从不同的过程中体现出来。对于认识论而言,对事物极致的体验与思考,也是加深对其认识的最好方式。这就是我要求学生对同一个事物拍几百张不同照片的内在逻辑。求变的愿望,最终在一成不变的重复中产生出来。激发极端情绪和行为需要足够的热情和精力,也要在既定的生活中带来必要的新意。

当代艺术总是与过去、当下和未来有关。以决绝的态度对待过去,以直面的态度审视当下,以批判的态度预言未来。在观念上和手段上力求创新。有的人希望以未来的憧憬鼓舞自己,这是一种心理上的良好暗示;有的人则痛苦和欢乐于过去的丧失和获得,这也是一种心事重重的活法;而自信的、积极的虚无主义者,则分外地强调注重当下的体验,因为积极的当下一定会成为积极的过去,而未来总是充满变数、不可预知。虽然,大部分艺术解决的是当下的问题,但是艺术自有其内在的逻辑,也有一些艺术并不以当下的名义而存在,这要求我们认可和给予其存在的可能,并不因此武断地加以否决。以当下来判断艺术的好坏,如何度量当下的时间?且有一些人类的基本问题超越当下。有时,当下是不可靠的,另一些当下的问题转瞬即逝,一些当下的问题在事后被证明是伪命题。

我们的生活是当下的,但是我们的思考不一定在当下。

是人,就会对艺术做出价值判断,就像人生总要追求意义一样。价值的判断在人生中始终是一个重要的判断,并以此来决定我们做不做某事,某事是对还是不对。但是,有时我总希望更浪漫一些,将一些时间浪费在没有价值的事情上,觉得这是一些美好的事情。比如在阳光明媚的早春,从早到晚,就只是站在石堤之上,盯着湖边那棵柳树的枝条,看它们如何迅速地抽芽,长出嫩黄的叶子,在微风中轻摇,垂在水面上,点出一圈圈涟漪;或者旁若无人地趴在地上,端详一窝蚂蚁在草丛间来回奔忙,不管是急急忙忙地搬家,还是热情万丈地运送食物,然后站起来拍拍身上的土走掉。这种看似无用的事情,难道不可以愉快地去做?这难道不算是审美化的诗意生活?人也有不做所谓的有价值的事情的权力,去享受平凡的快乐。

一件事情值不值得做,在于内心的极度渴望,如同艺术的表达,也是自然的事情。法国拉斯科洞穴里的石壁上,那充满活力的野牛壁画是艺术,远古的人们围绕着篝火跳舞和吼唱也是艺术。当今的艺术已不再纯粹,甚至这种不纯粹从封建社会时期便已开始。美国中国绘画史专家高居翰(James Cahill)在其关于中国美术的著作《画家生涯:传统中国画家的生活与工作》中,把重点放在探讨画家绘画和生活的关系上,研究画家的润格和他的艺术的联系。物质发达的商业社会,艺术总是难逃被商业化的命运。因此日本艺术家村上隆(Takashi Murakami)的“艺术产业论”应运而生。存在的就是合理的。更多的人看到了这种合理性,而忽视了不合理性对艺术的潜在伤害。有人说当今中国社会“差不多是一个最丰富的、最适合当代艺术生长的土壤”。可是在我看来,这土壤里也富含商业的毒素。常识认为,艺术应该非功利化,但是在过往的社会中,艺术常常作为一种职业而存在。当艺术作为一种技艺的时候,这一点是难免的,就像米开朗基罗(Michelangelo)作为画匠艰辛地描绘西斯廷教堂的《末日审判》一样。在当今,艺术的职业化更加突出,出现了一批生产艺术的职业画家。艺术的生产和销售被纳入商业的范式,使人不得不从交换链中评价艺术的价值。

一个人即使从事了很多的职业,他的生活也可能只有一种。这也是“生活在别处”的意思。

一个人的生命和途径决定了他无法体验所有的生活,是非此即彼的选择。因此,局限性是没有办法避免的,而最好的方式就是将之转换成经验和有效性。从积极的角度去认识局限性,就可能将局限性转化为个人的优势,这也就意味着一个人必须克服局限性,从更高的角度认识自己,这样就可以把自己和他人的位置看清楚,了解个人与世界的关系,并使自己的生活过得最好。有时候生活很像是一块和氏璧,需要剥离其外在的厚厚的那层无用的外壳,才可见到里面珍贵的内核。写下《变形记》的卡夫卡(Kafka)做的是这样的事情吗?写下《麦田里的守望者》的塞林格(Salinger)做的是这样的事情吗?写下《嚎叫》的金斯堡(Ginsberg)做的是这样的事情吗?肮脏的意义在于衬托洁净。这决定我们接受一切事物的合理性。唯有如此,我们才能认识到上天造物的真意。

如果把“体现一个时代的精神”作为艺术价值的真正所在,那么判断时代精神的依据是什么?

有人把时代精神和科技领域联系起来。的确,科技大大促进了社会形态的变革,时代变化周期越来越短,我们如何投身其中、紧跟时代?还是保持一种隔岸观火的间离态度?我清楚地看到,艺术以设计的方式积极地介入生活,也看到艺术如何在功利需求下变成商品生产的一部分。所谓的当代艺术更加渲染了所谓的时代精神,这精神越发呈现出消费主义、拜物主义的特点。互联网的发展让我们看到了这个社会文化的快餐性、易朽性。人们不再读书,而是广泛浏览各种杂乱的信息,这促进了流行的肤浅的低智时代的到来。因此,艺术来源于生活是一种广义的哲学认识,是因为我们无法逃脱生活对我们的影响。我们的喜怒哀乐都和生存其中的语境紧密联系,但是艺术也需要更高的对生活的认识能力,唯有如此才能够具有批判审视的眼光。艺术家更不应该被动地跟着时代。

法国诗人、评论家波德莱尔(Baudelaire)于1859年写下了这样一句话:“美丽总是让人有疏离感、简单纯粹、不矫揉造作,还有着一丝若隐若现的奇异感。”我对这句话有“一丝若隐若现”的印象。对于热爱和从事艺术的个人来说,艺术可能是天大的事情,但是对于社会而言,艺术常常是无足轻重的。我翻阅着一本本古代和现代艺术史,但我并不能自信地说,“艺术是这个社会上最重要的事情,它和其他领域的知识共同组成了人类的文明,并且是文明重要的一部分”。尼采的伟大在于他勇敢及时地在《查拉图斯特拉如是说》中思考和宣告代表西方世界传统理想与价值的“上帝死了”。接着,宣称“艺术死了”的丹托(Danto)看到了这个时代中传统艺术的退化和无用。在文学领域,有人宣称“小说死了”。在戏剧界,也有人说“戏剧死了”。还有什么艺术会慢慢地或快快地死掉?从纵向的历史发展脉络中,我们看到了艺术兴衰与社会兴亡的关系,这二者有时未必成正比关系。

卡夫卡

塞林格

波德莱尔

各种不适应时代的艺术形式死掉了,可是审美作为人的本性则一直存在着。

美的经验对艺术而言是有选择的,因为艺术不只关注美,美学也不只研究美,但是美对于生活而言,却是必需的。爱美是人类的一种天性,从这一点出发的艺术大概还不会消失。所谓现代艺术的死亡以及商业艺术的死亡则可能是必然的吧?其实也并不值得大惊小怪。无论已经死亡的或是正在诞生的艺术,都在开拓着人类对自我和世界认知的领域。从这一点来说,显然广泛拓展的技术是好的。局限的技术产生的艺术也在局限着我们对艺术的认知。

俄国作家奥西普·布里克(Osip Brik)曾说:“在公社中每个人都是创造者。每个人都应当成为艺术家,一切都能成为艺术。”这便是艺术生活化而非商业化的预言。这也是博伊斯将艺术扩展到社会领域的著名话语的含义:“人人都是艺术家。”这种把艺术和生活相联系,强调参与到社会活动中,与之产生直接的对话和联系,打破了艺术具有技术和门类界限的特质,融合了艺术与生活,否定了艺术的物质结果,从而把艺术行为化、观念化,而艺术的创造性通过生活行为得以呈现。

可是,生活从来就有自己的特征,并非艺术所能取代的。美国社会学家丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)在关于资本主义文化矛盾的论述中指出,文化强调个人性和资本强调服从性的矛盾,这在艺术方面也有明显表现:一方面,先锋派艺术家提出了创造力的普遍性和“人人都能成为艺术家”的口号;另一方面,作为“全球金融的延伸”的艺术市场必须通过制造“稀缺性”来维系“美学价值结构最顶端的价值”。民主制度把创造“所需的基本工具”提供给“先前被排斥在外的”底层和边缘人群,资本制度则制造少数的艺术寡头,并将其作品抬到天价。可以明显看到,当今艺术界依然主要是围绕艺术市场进行组织的,艺术市场反过来又由金融资本驱动。批评家、策展人和画廊老板,毫无意疑问地倾向于反对“每个人真的都能成为艺术家”。这便是生活中艺术面临的残酷真相。

布里克

丹尼尔·贝尔

杜尚在《泉》边

杜尚意欲消除艺术品和生活的界限,把一个从卫生用品店买来的小便池命名为《泉》,并在上面署名“R. Mutt”后报名参加纽约的前卫艺术展,被独立艺术家协会的负责人拒绝参加展览。《泉》成为20世纪最具争议和影响力的作品,引起最尖锐的质疑:“何为艺术,何为艺术家?”为纪念《泉》创作100周年,法国巴黎蓬皮杜中心于2017年举办了“后观念”艺术家萨阿丹·阿菲夫(Saâdane Afif)的“泉之文献”(The Fountain Archives)展。围绕《泉》的各种文献也成为艺术,画商和策展人则在与杜尚达成协议后,于1964年将《泉》复制多件。《泉》不仅进入了艺术的殿堂,也成为价值连城的收藏品。

艺术与生活永远有一种矛盾,虽然这个时代是审美化生活的时代。

生活使审美变得庸俗肤浅,流行的大众美学代替了深刻的永恒的哲思艺术。这显示出艺术的影响在生活中的局限性。这也说明,我们都是穿着艺术“新衣”的皇帝。的确,在这个时代,艺术丰富了我们的生活——尽管最后是肤浅的、暂时的,除非我们把它变成艺术——如果事实证明它对我们毫无用处,就容易让我们感到茫然或疯狂。艺术的主要作用是关注人们的内心生活、关注人们的精神世界,而这是人与动物的区别所在。艺术直接影响我们行动的后果,艺术仍然有作用。

总体上,艺术归结于浪漫,浪漫也是人的天性。所以大部分艺术产生于这种天性,但浪漫是不能被运用于生活中的,所以艺术家不能是政治家。很多事实证明,艺术家若成为政治家,将浪漫运用于治理国家,最终都造成了悲剧。曾经学过绘画的希特勒就是一个典型的例子。他将自己喜爱古典主义的审美统一为国家意志,进而排斥先锋的表现主义,掠夺其他国家的古典艺术藏品。战后的德国行为艺术家博伊斯也想废除艺术学院的招生制度,希望任何人都可以进入杜塞尔多夫艺术学院学习绘画。或许,这也仅仅是一种行为艺术而已。行为艺术意味着不是可以推而广之的日常生活,而仅仅是具有象征的符号行为而已。

尽管在某一个层面,或者说从某一个角度讲,精英艺术取媚于大众艺术是一种现象,高级和低级类别的概念划分正在迅速消失。但是,无论从哪一个角度讲,人们都生活在一个当代艺术被视为人类创造力最纯粹的表现、创造力被视为终极价值的世界里。艺术不应该被少数人所掌控,但事实却是,少数富于天赋和才华的艺术家创造了成为人类宝贵精神财富的物品,博物馆里的展品就是最好的证明。但是,并不是少数人就可以操纵这个时代,创造一种新的普遍美学语言是不可能的,也是可怕的。因此,既需要警惕单一的美学观点重塑生活的时代,更需要提防审美低俗化、文化浅薄化的问题,而这在当代已是一个显像。每一个艺术家都应自问:“我们这个时代会给历史留下什么?”“未来会如何看待当代艺术?”

当然,我们也可以幻想,在未来的人工智能时代,传统艺术的存在形式与内容是否仍然必要?当人们有更多余暇的时候,是否仍然能够散步思考、写作画画,用文学艺术的方式讨论生活的意义?

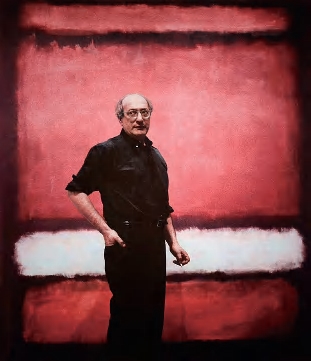

国学大师饶宗颐说,“大师在古代是对和尚的称谓”。和尚要持守一定的戒律,而大艺术家也是如此,饶先生更是一生勤奋。如今大师满天飞,艺术大作则鲜见,就在于当代人很难沉心精研,总是把艺术当作手段而不是目的。而对于一些艺术家和评论家而言,对外在语言和形式的雕琢,显示出其对诠释所暗藏权力的迷恋。当代艺术普遍在形式上做的文章太多了,而缺乏深邃的思想与内容。好的艺术一定是深刻的。深刻会导致观者看不懂吗?实际上,观者处于主体自由,会自信地观看和判断。可是我在读汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe)的《画出来的箴言》时,又觉得作者未免太刻薄了。作者认为,现代艺术就是图解艺术评论家的理论。或许有这种倾向,但也不可以一概而论,因为被作者贬低的抽象表现艺术家马克·罗斯科(Marks Rothko)的作品的确好,不过,这就是民主在当代艺术批评方面的体现:你可以大胆地说好与不好,最终都会形成艺术发展的良性生态。

饶宗颐百年像

比尔·维奥拉在他的作品《洪水》前

罗斯科在自己的作品前

汤姆·沃尔夫

如今,一些当代艺术家并不太考虑语言的问题,仅侧重内容的前卫性。这种前卫性也体现出当代性,因为当代的问题是围绕现代性产生的,比如种族问题、环境问题、全球化问题、贫富问题等。而有的艺术家则通过强调创作过程及绘画形式元素(而非创作主题)吸引观者的注意,对视觉表现的实验性及创造性建构进行长期关注。前卫与当代兼有内容与形式两个方面,而好的艺术总是将内容与形式进行恰当地匹配。当今艺术强调个人的创造,因此新奇就成为艺术的一个重要标准。但是形式的新奇很容易使人产生厌倦,而心灵的触动则会更加长久。与其努力地寻找一种前所未有的语言来表达,不如追求问题的尖锐和深刻,以此求得心灵的极致体验,由此自然地生发出必要的语言。虽是语言自然地生发,但也需要热情不懈地钻研。艺术家的构思若要转化为实物,必然涉及技术制作与工具媒介的力量。观众对艺术的理解也基于技艺的表现。

基于实物的当代艺术,要求深刻有趣的思想和独特精湛的语言的有力融合,形成感受与沉思的审美体验。这是内容与形式的老问题。

艺术形式的秩序显然需要简化与分类,而规则、精确、均衡、安全、洁净、和谐、优雅都是秩序的同义词,视觉是如何体现的呢?这的确是有趣的话题。与此相对立的是,复杂、暧昧、模糊、不洁、无序和偶然,在我周边的现实世界里触目皆是,这也让我产生了感觉的错位。我突然意识到,在通过形式建立秩序的过程中,如果放大来看,难免某一种社会性的审美观在起作用,例如中产阶级的审美观其基础还是秩序的要求。所以,秩序一旦被人为地抬升到超越任何价值的高度,其审美就变成了伦理,形式等同于内容,而形式应具有的思辨和创造都会被有意识无意识地摈弃。

虽然艺术的深度不是由风格流派决定的,但是历史上的风格流派的产生,恰恰又证明了风格流派在某个方面的深度。这是因为任何风格流派都是那个时代必然的产物,是由艺术发展的内在自律性所导致的,集中反映了那个时代的艺术见解和认识。比如自巴比松画派以来的艺术演进,都是艺术思维和眼光不断推进的结果。有时是个人的想法推动艺术风格的演进,如塞尚(Cézanne)、杜尚对现代艺术的贡献;有时则是一个流派的整体推进,如达达艺术、波普艺术。悲哀的是后面亦步亦趋的人,而自豪的总是开创者。总之,艺术在观念、语言本体、思维方式的各个层面都在做着突破,都是长期积累的过程,风格流派的产生起着承前启后的作用,因此,艺术从更高的层级去审视,可看出无数的奥妙来。马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)说过一句话:“真正的探索之旅并非发现新的景观,而在于拥有新的目光。”

当然,现实中的艺术也存在着令人难以理解的现象。艺术家常常拒绝解释自己的作品。的确,创作存在一定的封闭性。但这种封闭性对于艺术家来说极为重要吗?解释是否可以作为艺术作品的交流属性之一?艺术家是否能清晰地解释自己作品的概念?或者,实际上解释是将作品简单化?或者需要理论家予以深刻的阐释?理论家的评论是否是额外的附加,即过度的阐释?如果理论家可以随意阐释,那么观众是否也具有同样的权力?这一系列问题都值得思考。但是无论怎样,作品已经独立存在,作品本身不需要外在复杂的诠释,不需要言语的扭曲和改变。它只需要被看,无论观者看得懂或看不懂。我们要像古希腊神话中的赫尔墨斯一样,不断地像风一样穿越物理和想象的边界,自由跨界欣赏。

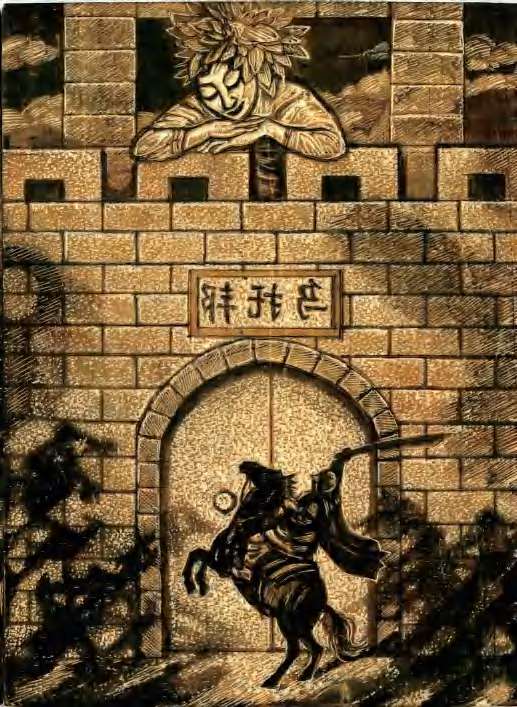

周至禹《攻城》2015

人斥其一生都应努力消除莫名执着的偏见,让自己有向万物质问和思考的根本能力。学会在思考的缝隙里进行思考,或可找出惯常的思考中所无的那些。

如同当代艺术家比尔·维奥拉(Bill Viola)所说,好的艺术作品不提供答案,而是提出问题,观者以自己的个人体验来回应,这样便构成一件完整的作品:它可以是一种情绪、一种心态,或者是观者自己的问题。这意味着观看时必须思索。面对艺术作品,聪明的观者可以选择,找寻那些通往迷宫出口的蛛丝马迹,完成另外一个层次的自我寻找。从另一个角度讲,迷宫的道路如同每个人的神经系统。寻寻觅觅的过程,也就是在每个人自己隐秘的内部领地四下梭巡。从作者的角度讲,接收文学艺术的不仅有社会天线,还有审美天线、语言天线。或许,这三者才是构成真正艺术的雷达。