获得2016年诺贝尔文学奖的叙利亚诗人阿多尼斯(Adonis)宣称:“我是鬼魅的主人。”这一声宣告,在上帝死了之后,仿佛自己救赎自己的宣言,这种决心是以与世界既成常识的作对,你说是东,我偏向西,就如同世间某一种罪恶便是另外一种自由的赞美。而最终内心的愿望,让愿望成为不伤害他人的正常表达。作为一条通往更深、更美境界的路径。

阿多尼斯注意到20世纪以来的城市景象:“试着去注视T城的白昼,你发现的只会是黑夜。”“在名叫Z城的器皿里,生长着叫作‘杀戮’的永不凋谢的植物。”城市里充满了罪恶,因此这注视便带着怀想的暗暗乡愁,这城市是人类建造起来用以和伊甸园进行对抗的,是人类对上帝的炫耀。这恰恰是我在小说中所要表达的主题。

在过去,在灵与肉、爱情与身体这样的二元对立中,肉与身体总是受到贬抑的一元。我们何尝有这样的勇气,像阿多尼斯承认身体乖戾的欲望:“为什么,我们不把身体献给它乖戾的欲念,无论它被人怎样摹描?”而是把精神看作至高无上的追求。故而,在过去,这造成了一些文学家和艺术家的思想与行动分裂的状态。这种状态又被现代人诉说他们是多么虚伪。例如英国历史学家保罗·约翰逊(Paul Johnson)在《知识分子》里对卢梭(Rousseau)、雪莱(Shelley)、海明威(Hemingway)、托尔斯泰(Толстой)等人的谴责。

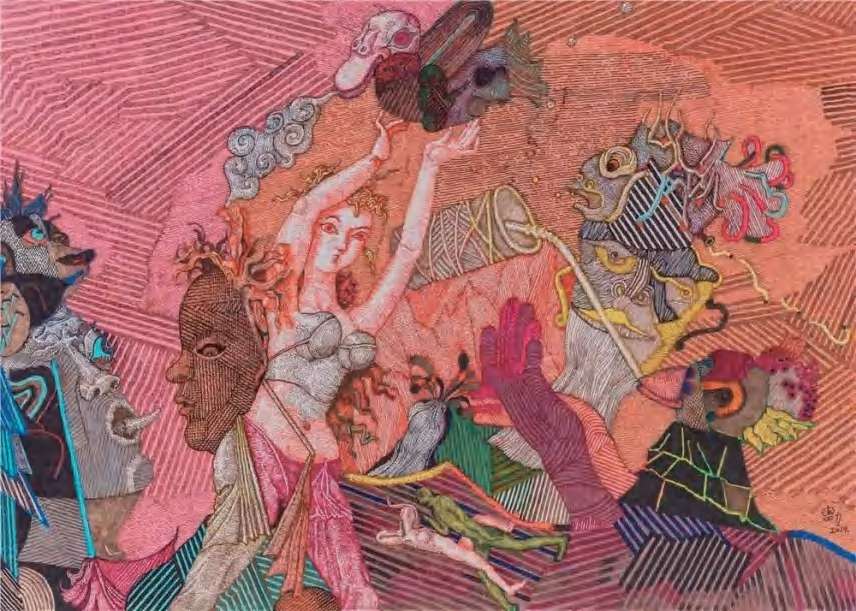

曹力《天使的救赎》系列③2019

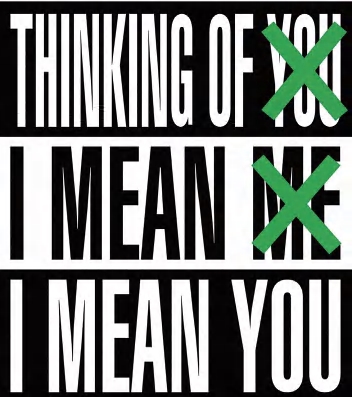

芭芭拉·克鲁格《想着你。我是指我。我是指你》2021

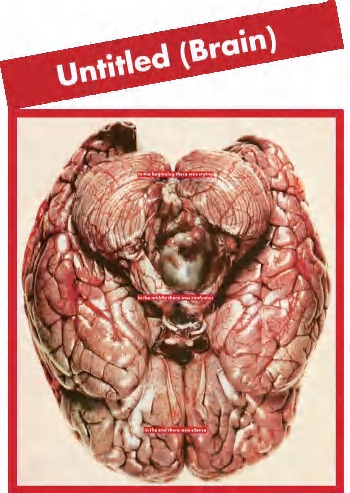

芭芭拉·克鲁格《无题(大脑)》2007

人如何在没有上帝的宇宙中肯定自己如尘埃一样的位置?这也许是20世纪延续到今天的唯一问题。什么是最好的自己救赎自己的方式?我宣称我是信仰艺术与自然的,我曾经在黑板上写下一句话:自然和艺术适合于接纳被放逐的灵魂。就如同阿多尼斯一样,认为审美意义上的上帝是存在的,值得人们去认识、发现,最后将之作为自己的信仰:什么是美?一种形式,你在它后面会发现奥秘,有时还会发现上帝。

在热闹处孤悬自己。如果自觉,“孤独”就成了“独立”的同义词。因此我需要超越细节抵达整体,同时揭示有形与无形的事物。《我的城邦》以“我”的叙述方式出现或许是笨拙的。自己应当隐藏在后面。《假装》:

有时,我们要假装醉了

跌撞撞地行走在暗夜街上

然后大喊,打滚

忘记灵魂的存在,或者假装遗忘

做一个任性的孩子

让暧昧的词语充满酒香

让眼神充满未曾有过的柔情

假装拍拍酒神的肩膀

谢谢他此刻的善良

曾经预言上帝死了的尼采喃喃自语:“我衡量最伟大的公式是热爱命运:你们不要想变更什么,……”说完之后,尼采陷入一阵沉思之中,半晌他抬起头来,用苍白的手梳理了一下上唇浓密的胡子,继续强调:“我的公式就是热爱命运。”

是什么样的命运值得如此地热爱?以“永恒轮回”的思想代替宗教,可以救赎一个孤寂的灵魂?在西尔瓦伯拉纳湖边的一块岩石边,尼采望着湖上倒映着金光闪闪的夕阳,突然意识到:在许多无法预料、浩渺而又有限制的日子里,一个在各个方面都与我相似的、事实上就是我自己的人,坐在这块岩石下,将在同一个地方重新发现这同一种思想。这种突如其来的念头实际上还是对生命无限的留恋而产生的幻想,但是这种幻想我自己何尝就没有过?湖上的风大了起来,吹拂着尼采的乱发,轮回似乎为尼采找到了信仰的支撑点。是的,“超人是大地的意义”。

当蓝色天空中的天堂不再存在,我们只有俯首凝视大地,我们因为凝视大地,而找到了安泰俄斯获得力量的源泉。的确,大地是坚实温暖的,保持与大地母亲盖亚的接触,就是不可战胜的。道德学家告诉人们:理性=德性=幸福,可是尼采说:“道德使人愚昧。道德成了创造更新更好习俗的绊脚石:道德愚民。”而“生命就是权力意志,价值重估就是要否定一切使人软弱、使人衰竭的东西,肯定一切使人强壮、使人积蓄力量、为力感辩护的东西。”尼采说到这里的时候,天空突然变暗了,大风呼啸着敲击着窗户的玻璃,黑暗中尼采的胡子似乎更长了,茂密地遮住了嘴唇。这个时候的尼采,似乎是坚强而又伤感的。人们是懒于思考的,而惯于接受一种习惯的结论。可是尼采的话喃喃地从胡子里流露出来:“数不清的习俗规定都是人们根据某些非常事件在匆忙之间做出的,……对于已经变化的经验,习俗往往是一种压抑的力量,尔后竟然变成了不可触犯的金科玉律!”尼采肯定地说:“认为一件事是坏的就是使它成为坏的。”这话真是发人深省。因为我们太容易定义一件事情的好坏。

云彩落在地上的时候,尼采沉吟着:“如果一个日暮途穷和疲惫不堪的人回首他的盛年和一生的工作,他一般总会得出一个令人忧郁的结论。”当我们忙于工作时,或者当我们忙于欢乐时,我们一般很少有时间端详生活和人生;但是,如果我们确实需要对生活和人生做出判断,我们不应该像上面说的那个人一样,一直等到第七天安息日才肯去发现人生的异常之美。

可是,得病的尼采是那么柔弱,抱着一匹被虐待的马痛哭到昏厥的尼采,你是否感受到一种煎熬生活的鞭挞?病重的你依偎在母亲的怀里,就像一个受了委屈的孩子,母亲的面颊贴在你的头顶,感受着你内心激情的消退。这一份爱怜,如同米开朗基罗的《圣母怜子》。你说:回归大地,也就是回归我们的肉体,可是,这一躯肉体对于你而言,已经成为累赘,或者说,你的强劲的思想,终于要抛弃这羸弱的躯壳。而你,尼采,你的所有的想象和理想,都已经在查拉图斯特拉身上呈现出来。

蒙克《生命之舞》1899

1889年1月,尼采彻底疯了;1890年7月,凡·高在阿尔的麦田里对自己开了一枪。这一个巧合让我沉思。此刻是一个安静的夜晚,在角落黑暗的虚无处,我看到了尼采悄悄地说:一个偶然性的世界上,恐怖、朦胧、诱惑都属于本质的东西。这三者我在挪威画家蒙克的绘画里都见到过。说起来蒙克一度害怕自己成为疯子,他深信疯狂源于家庭。1906年起,蒙克多次因精神疾病进入精神病院治疗。

蒙克说,照相机终究不及画笔和颜料——它无法展现天堂或地狱。这的确是对的,因为人世间处于二者之间,而身处二者之间的蒙克迷恋着天堂与地狱的表达。记录现实的照片,自然不能满足这一点。可是,现在照片却成为许多画家的参照,并且照片极大地影响了肉眼的观看和技术的表达。在没有相机之前,人们的眼睛趋向于整体适度的细致观看,这观看因此也趋向于美化,而当代,照片像素的日趋精致,将事物无数的细节尽情放大,使人们看到了肉眼观察真实事物所看不到的精微之处,这精微的强调,体现在超写实的毛孔和皱褶、血管和瘢痕,人的皮肤不再是光滑优美的,而是充满了千疮百孔般的内容,与人们日常生活敷面膜的保养行为恰恰相反。被画家孜孜以求的这些东西,成为艺术审美的新风向,影响着写实艺术的整体外观。作为一个读图的时代,摄影作为泛滥的图像,前所未有地影响了我们对世界的认识。世俗的世界变得如此贴近,我们离天堂更远了,我们离地狱更近了。

可是,在摄影刚刚开始出现十余年的初期,蒙克也利用了摄影,但是又和摄影保持了恰当的距离。“完全如实地复制所有线条,最精确地记录每一处细节”,这些摄影的优点,在蒙克的绘画里则被完全回避。蒙克的《呐喊》是宏观的,你几乎无法辨识呐喊者的模样,因为它几近骷髅的形状,两个手掌也不大具体,整个人就像是一个符号一样,从一个人的描写中摆脱出来,而成为人类的象征。而象征主义宣言发表的时候,正是蒙克画《生病的孩子》的时候,病中的孩子,描绘的是蒙克的姐姐,也可以看作是一个象征的形象。我对这个侧面形象的脸部轮廓有着深刻的印象,以至于我在日内瓦街头坐电车的时候,偶然看到一个女孩儿,像极了蒙克描绘的女孩儿脸部轮廓,侧面映衬在电车的玻璃窗上。我曾经大为震动,将这个经历写成了一篇文章。而挪威现实主义画家克罗格(Krohg)所描绘的《病中的女孩》,却是一个写实主义的具体形象。在蒙克绘画里,语言和造型所表达出的强烈气氛和情感,在克罗格的绘画里则全然没有。

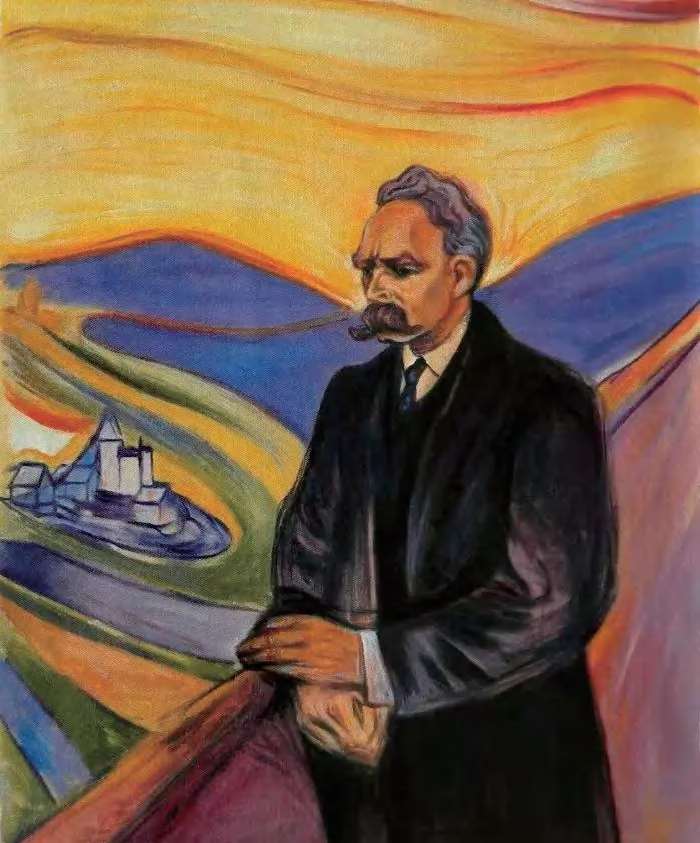

尼采

蒙克《弗里德里希·尼采》1906

我在奥斯陆参观蒙克美术馆的时候,最强烈的感觉就是蒙克的气质实际上是不适合老老实实的写实塑造的,很多绘画好像都没有画完,给予印象的激情促使蒙克挥动着画笔,当情绪消失之后,蒙克从不勉强自己深入加工绘画,使其得到一种表面的完整。因为新的情绪很可能毁掉一幅好的作品。但是对某些画面,蒙克又会把画刮掉重新画上,《生病的孩子》即是如此。这仍然意味着,对于现实和历史,在记录性的照片面前,回忆、记忆和印象,乃至于最深刻的感受,对于艺术来说才是最至关重要的。因为它带上了主观的情感,比现实更有生动的活力。而更为有趣的是,蒙克自认为对自然感受性的表现,实际上是通灵的结果,就是他捕捉到了“自然的精华——自然的平方根”。人不应该去画事物的样子,而应该去画他所看到的事物。心理因素不同,看到的就不一样,而不是像印象派那样,由于光不同,看到的色彩不同。在蒙克这里,他想要表现的不是自然的视觉印象,而是对自然的心理印象——通灵的印象。情感是主要的,自然只是工具。就如同蒙克自己所说:艺术是你的生命鲜血。在蒙克的绘画里有一种非理性的活力令人动容。

西班牙作家乌纳穆诺(Unamuno)从尼采等人那里积聚了非理性的活力,认为活力论的所有价值观念都是非理性的,而所有理性的东西都是违背生活的。这真是振聋发聩。我曾经感觉到生物学的分析可以进入现代主义文化和人的分析之中,尤其是对人的各种情感表现。事实上也是如此,在当代,当人抛弃了“神性”之后,人的生物性就日益明显起来。许多生物科学家从生物角度分析人的社会行为,因此生物学和社会学发生了紧密联系。其中的一些分析听起来非常具有说服力,可是乌纳穆诺则是坚决反对这种现代主义的生物学价值观。

乌纳穆诺认为:人永远在抗拒自己作为生命有限的动物之本性。基督教不过使这种悲剧性反抗最好地理想化了,因为它创造了“上帝”这个概念,这样说,“上帝”这个概念是人类创造最好的概念艺术之一。释迦牟尼也是其中之一。但是我更感兴趣的是乌纳穆诺的“痛苦主义”:极度的痛苦是最真实的宗教感情。信仰总是在同死亡的现实作悲剧性的搏斗。这种痛苦甚至是甜甜的,摇摆不定的自我拯救的状态。

世界与自我相分离,物体之间毫无关系,但是我喜欢把它们并列在一起,从中发现可能的意义。意义和联系总是存在于大脑之中,而不是现实的事物中。漂泊、移动、沉没、置换,词汇变成心理状态的间接写照,这或许才是传达的本意吧。诗人奥登(Auden)说过,艺术是“逃避的艺术,因为人需要逃避就像需要食物和深沉的睡眠一样,寓言的艺术,它将教诲人们如何抛弃仇恨,学会相爱”。如果把话语中的艺术改变成宗教,恐怕也是很准确的。从这一点上说,艺术也等同于宗教的作用。

但是观看英国画家培根(Bacon)的画,可能又会得出相反的结论。他笔下的人物或坐或卧于只用交叉线显示出来的空格中,或是在一个空洞的房间里,室内只有一两件表示特征的物件——一个没有罩子的灯泡,一张转椅,或酒吧间的高脚凳,一些烟头,一副窗帘,一只洗衣盆或其他盥洗用具。画面里的人是离群索居的,孤寂到背景上没有任何和睦亲切的东西。于是观者进入毫无拯救的颓丧气氛里。

我最近在写一部教材中提到了培根,培根曾经做过家具和织物设计。镜子通常置放在窄小的房间中,以错觉产生扩大空间的感觉,实际上摸上去却是光滑和平面的感觉,虽然,我们以为是抚摸在镜子中自己的脸上。培根的画里没有镜子,杜绝了空间就产生了幽闭的感觉,因此鬼魅一样的人物就大声嚎叫起来。嚎叫声在房间里不断地回荡,显示出一切宿命的原点:人是不可抗拒的命运的牺牲品。或者我们原可以将培根的画看作是一面镜子,里面照出了我们自己的本质。

德国哲学家阿多诺深刻而精彩地论述了现代艺术的审美特征:①非实在性和异在性;②超前性;③否定性;④非模仿性和非反映性;⑤精神化和无概念性;⑥不确定性和难解性。阿多诺极为强调艺术的批判性中所蕴含的救赎功能。他认为现代工业社会人性分裂、人格丧失,裂成碎片的现实只有通过艺术这种精神补偿才能得以拯救。艺术能把人们在现实中所丧失的理想和梦幻及所异化的人性,重新展现在人们面前,“艺术就是对被挤掉了的幸福的展示”。阿多诺强调,“只有一种方式美学在今天有望理解艺术,即批判性的自我反思”。

可见,艺术的重要是毋庸置疑的,它简直就是精神的庇护所……此时灵魂在无为和虚无状态中突然想起一句诗:

我想我会用不得见,

诗如树那样地可爱。

培根《绘画》1946