“产妇来ICU后又发生了四次室颤,我们现在怀疑她发生了脑水肿。

“你要抓紧时间决定做不做CRRT

,如果就这么等,产妇可能很快发生脑疝。

,如果就这么等,产妇可能很快发生脑疝。

“但是做CRRT风险也极大,她凝血功能衰竭了,万一穿刺误伤到动脉血管,会大出血;或者机器一转,她的休克可能会进一步加重,还可能再次发生室颤。

“做还是不做?”

在ICU门口,我拿着知情同意书,等这个大出血产妇的丈夫拿主意。他头发乱得像一堆稻草,眼里布满了血丝,看向我的眼神茫然、无助,拿着签字笔的手在剧烈地抖。

他说:“我已经蒙了。”

我知道,他一定是生平第一次遇到这种生死攸关的选择,一定是第一次听到“CRRT”“脑疝”“室颤”这些专业词,他一定是进入了“理性休克期”……

别说是他,假设我是这个产妇的家属,恐怕我也早蒙了。那一点医学专业知识都没有的他,能做出正确选择吗?如果他的决定错了呢?

“31岁产妇,二胎,37周,穿透性胎盘植入,子宫下段剖宫产,术中突发羊水栓塞,室颤了5次。

“现在最严重的问题是病人的凝血(功能)垮了,止不住血。”

手术台上,赵大夫一边快速操作一边汇报病例。我和她配合抢救过很多重症产妇,她果敢、睿智、镇定。但这次,我还是从她的语气里听出了强烈的不安。手术室里站满了穿着绿色无菌手术服、戴着无菌帽和口罩的各个科的专家。在手术室这种无菌环境下紧急召集全院专家会诊,在我的工作经历中并不多见。

赵大夫的双手快速而协调地操作着,她不停吩咐着:

“吸引(手术区域的积血)。”

“再调一下灯。”

“电刀。”

“线。”

“这儿烧一下。”

“止血纱布。”

“做血气(分析),看看酸(中毒)了没有。”

“凝血(功能)复查了吗?再要八百球(800毫升悬浮红细胞)、八百浆(800毫升血浆)。”

这些话简单到极致,没有一点情感。“西方医学一直将‘像机器一样完美作为目标’”“没有接受过训练的医生对每个人都是伤害” [1] ,因为人们普遍认为机器比人精确、高效和可靠。而在我看来,外科医生的培训目标是先要把人变成机器,再从机器变回人:他/她的手要训练得像机器一样稳健,用机器的精度和速度处理每个出血点;他/她在抢救时要像机器一样隔离悲惨,临危不乱、心无旁骛、不知疲惫,只有这样才能将人为的错误最小化;他/她必须拥有人的情感和思维,审慎地权衡利弊,这样才能在危机出现时给患者谋一个尽可能好的结局。

“病人还在出血,”赵大夫说,“这次紧急会诊的目的是想请大家保驾护航,我要切子宫。”

这句话刚说出来,房间里马上安静了下来,只听到监护仪嘀嘀嘀的心动过速的警报音,还有麻醉呼吸机呼哧呼哧打气的声响。

大家都知道,这个决定非常冒险,接下来的手术将危机重重,稍有不慎即可能前功尽弃。

这个患者因为大出血,血容量不足,所以血压低、心率快,尽管用了大量升压药,但收缩压只能维持在90mmHg左右,心率已经加快到了150次/分以上。房间地面上铺着的黄色医疗垃圾袋上,整整齐齐地摆满了一块块浸透了鲜血的纱布:每块纱布吸血量大约是30毫升,这么摆放,手术医生一眼看过去就能大概判断患者的总出血量了。

“再去取血,再配血,快快快!”

“把血压顶住,再加量,去甲肾上腺素的量加大!”

“碳酸氢钠拿一瓶,再做血气(分析),看看酸(中毒)了没有!”

“输血再快点儿!”麻醉科王主任扯着嗓子喊。

“(输血)已经直线了!”有医生回应他。输血成直线的意思是说输血速度已经不是我们平时见到的一滴一滴的,而是快到连成了线。巡回护士一趟一趟地跑着,把悬浮红细胞、血浆、血小板、碳酸氢钠、各种凝血物质、止血药物递给负责治疗的医生、护士。

这个患者是因为胎盘植入就诊的。胎盘,是母亲和胎儿之间的重要联系,它将来自母亲的氧气和营养物质传给胎儿,又将胎儿的代谢废物清除出去。一旦胎儿娩出,胎盘必须迅速从子宫剥离,之后子宫通过收缩可以压迫剥离面进行止血,这是人体的正常反应。但这位产妇的胎盘组织侵入了子宫壁,这种异常一方面会引起局部血管增粗,而增粗的血管难以依靠子宫收缩压迫止血;另一方面还会引起子宫收缩不良,进一步增加出血风险。这种情况被称为胎盘植入,严重胎盘植入的患者很容易在分娩过程中发生大出血甚至死亡。

“病人是最严重类型的胎盘植入:穿透性胎盘植入。她的胎盘绒毛穿透子宫前壁,和位于子宫前方的膀胱长在了一起。

“我们原计划先做剖宫产,等胎儿娩出后做子宫切除。”赵大夫继续介绍。

“术前准备非常充分,我们备了血,给她放了输尿管支架防止术中伤到输尿管,还在动脉内放置了球囊导管,在胎儿娩出后立即给球囊充气,扩张球囊,这样可以阻断子宫血流,减少出血。

“一切都按计划进行,剖宫产、胎儿正常娩出,但正打算切子宫的时候,出意外了。

“产妇突然浑身青紫,紧接着心跳停了。

“电除颤了五次,现在心跳恢复了。

“但病人的凝血(功能)垮了,她所有的伤口都在渗血。”

听了赵大夫对产妇情况的快速汇报,大家基本上能判断出这个产妇发生了什么。突然浑身青紫,说明她血氧骤然下降,继而心跳停止,之后迅速出现凝血功能衰竭,这几个关键证据高度提示她发生了羊水栓塞。

羊水栓塞是由于羊水进入母体血液循环,而引起的肺动脉高压、低氧血症、循环衰竭、弥散性血管内凝血(DIC)以及多器官功能衰竭等一系列病理生理变化的过程。以起病急骤、病情凶险、难以预测、病死率高为临床特点,是极其严重的分娩并发症。发病率(1.9~7.7)/10万,死亡率19%~86%。 [2]

这是第9版《妇产科学》对羊水栓塞的专业定义。我解释一下,首先,为什么羊水栓塞这么凶险?当羊水大量进入产妇血液,羊水中的物质会引起产妇快速发生严重过敏、过敏性休克,肺部血管剧烈收缩导致肺动脉压力瞬间飙升,严重时可致右心室射血突然受阻,进而心跳停止。同时,羊水中的物质还可引起患者凝血功能严重紊乱,这一过程可能在数分钟到数小时内快速出现。其次,为什么不提前预防?羊水栓塞为分娩过程中的意外事件,迄今无法在产前预测。最后,羊水栓塞到底有多可怕?有人说,如果真的是羊水栓塞,患者大概率活不了,确诊通常靠尸检。当患者出现心脏骤停、多器官衰竭时,病死率可高达86%,它是最严重的分娩并发症。羊水栓塞尽管凶险,但我们也不用过度恐慌,它发病率并不高,属小概率事件。

我们经常用“黑箱”来比喻人体的复杂,而医学要做的是根据黑箱外的发现来推演黑箱内正在发生什么。科学发展的局限、人体巨大的个体差异,所有这些都导致了医学的不确定性。

人们生了病,总是希望医生能第一时间给出确切答案,但不确定是医学的常态。我们在用手术刀切开皮肤、逐层分开皮下组织进入到人体内部之前,都希望不出一丝纰漏,但实际上总是事与愿违。我们即便术前准备得事无巨细,也永远猜不到术中、术后会发生什么。就像这个胎盘植入的病例,严重胎盘植入已是产科领域的疑难危重症,产科团队做足了各种预案、各种准备,没想到意外并没出在胎盘植入的处理上,而是发生了更可怕的羊水栓塞。

此时,虽然产妇的心跳恢复了,但接下来更棘手之处在于,羊水中的物质让她发生了凝血功能衰竭,她血流不止。

在这种情况下如何救命,答案已是非常清晰:切子宫。

如果不切,这个收缩乏力、正在快速出血的子宫将引起产妇失血过多而死亡。但切的过程风险太大:她凝血功能垮了,即便是很小的伤口也很难止血,就连手术用的细针穿过她的组织,也立刻有鲜血从针眼里渗出,更别说切子宫将带来的创面出血了,况且她心跳刚停过,身体内环境正处于紊乱的状态。

现代医学的一个巨大进步是分工协作,利用分工协作来尽量保证患者安全。现代医学根据发病部位、受影响的器官甚至发病机制等将复杂的医学体系分成多个学科,每个学科都在快速发展,这给很多疑难的专科疾病带来了治愈的契机,同时多学科的高效协作又可以保证复杂病例的救治。

赵大夫快速地手术,我和麻醉科医生负责稳定患者的生命体征;泌尿科医生帮忙修补膀胱——这个产妇穿透子宫的胎盘组织侵犯了膀胱,必须修补膀胱才能有效止血;血管介入科的医生控制主动脉里的球囊,阻断子宫的血供,减慢出血速度;妇科主任也上了台,帮着赵大夫一起切除子宫……

半小时后,产妇的子宫终于切下来了。

“输血不要停。”麻醉科王主任喊的声调明显降了下来,我甚至能听出监护仪上心率的嘀嘀嘀声响的频率明显在降低,这说明切除子宫后,产妇出血的速度在明显减缓。

“肯定没有血管出血了,所有的断端我都查了一遍。”赵大夫说,她说话的时候有护士在她身后用毛巾给她擦去脑门上的汗。

赵大夫说:“凝血(功能)还不行,手术创面还在渗。渗血严重的地方我用纱布填塞了(压迫止血),后面等病人生命体征稳定一些再取出来。”

“先送去ICU。”她说。

晚上10点多,一听我叫他,原本坐在地上的产妇的丈夫噌的一下站了起来,然后朝着我这边跑,边跑边用手不停地拍着屁股上的灰尘。

他三十多岁,个子不高,皮肤黑黑的,穿了一件浅色的条纹衬衫,衬衫下摆扎进裤腰。他上衣口袋里装着一盒红色包装盒的香烟,腰带右侧挂着一个黑色皮质手机袋。

这是2015年前后那些经历过风雨、走南闯北的生意人的典型装扮。

“好的情况是出血慢下来了,现在病人已经转到了ICU。”我给他讲他爱人的病情,“不好的情况是她几乎所有的器官都衰竭了,有休克,要用大量的升压药维持血压;呼吸衰竭,要用呼吸机,而且吸的是纯氧,你知道咱们健康人呼吸的空气里的氧浓度是21%,需要吸纯氧,这说明她的肺的氧合能力很低;还有肾衰竭,没尿,体内多余的水分排不出去,心脏负担会加重,这很容易引起心衰。

“这些都和羊水栓塞、心脏反复停跳相关。

“最不好的情况是病人的凝血(功能)垮了,所有的伤口和针眼都在渗血,这不能再靠上台手术(来解决)了,这个时候只能靠输血来提升她的血红蛋白浓度,给她补充凝血物质、新鲜血浆才能改善凝血功能止住血。

“从现在起你千万别走远,病人随时可能有危险,得找你。

“这就是现在的情况,你要是听清楚了,就在病危通知书上签个字,你有什么问题也可以问我。”

我把病危通知书递给他,他把通知书放在ICU门口的小桌上准备签字,他的右手接过我递给他的笔,剧烈地颤抖着。

我说:“你看看我给你写的情况你再签。”

他说:“不用看了,不用了,我签就行,我知道很重。”

他说:“我现在整个人是蒙的。”

对他的表现,我很理解。

我当过患者家属,有一次夜间我母亲突然呕血,尽管后来被证实是并不严重的食管溃疡出血,但那次我在内镜室门口等待母亲的胃镜检查结果时,深刻地体验了一次患者家属的感受。

这种心情很复杂:有焦虑和恐惧,担心亲人的病情恶化或出现意外;有无助和无措,很多时候决定亲人命运的不是医生而是疾病,担心疾病会是恶性的,会朝着不好的方向进展;有自责和愧疚,愧疚平时对亲人关心不够;有悲痛和沮丧,当听到亲人的病情在恶化时,担心亲人无法痊愈。所有这些复杂的心理反应都是非常常见的,很多人可能都经历过类似的情绪波动。

但这个产妇的丈夫正在经受的,远远超过了上面提到的所有这些感受。

我们可以想象,在医院这个陌生的环境里,医生、护士一遍遍地喊着“谁谁谁的家属,来一下,和你交代一下病危”;医生不时地让他在各种治疗同意书上签字,有时还不停地催促他快速做决定;知情同意书上每一个专业词他可能都是生平第一次听到,能看懂的恐怕只有“风险”“意外”“死亡”这些恐怖的字眼。

从外表上看,这个产妇的丈夫有着相当丰富的人生阅历,很可能在他生活、工作的地方是会被称作“能人”的,可即便如此,他在签字时,手仍止不住地剧烈颤抖着。

他说:“一定要全力治,没想到这么重。

“早知道这样,我就不让她生孩子了,我都有一个闺女了,我这是在干吗?”

快到0点了,多数人已经进入了深睡眠,但ICU里依旧灯火通明。

救命本是医生和患者家属在同一时空,为了同一个人、同一个目标做着同一件事,但一道门隔开的却是两个世界。门内夜如白昼,机器蜂鸣,医生、护士行色匆匆;门外家属情绪起伏波动、焦灼不安,站着、蹲着、躺着、蜷缩着,一有医生出来,大家就呼啦一下子围过来:“医生,八号床怎么样?”“医生你多给我说说,我父亲什么时候能转出来,他叫……”

很多医生一边承受着这个职业的辛劳和紧张的医患关系,一边又像打了鸡血一样没日没夜地努力,我想这背后的原因其实很简单: 我们愿意努力,归根到底在于这个职业独有的被需要感,被需要是比高调的咏叹和赞扬更珍贵的东西。 “我们迷恋可以妙手回春的那一刻——我们抓住每分每秒,用自己的知识、能力去改变一个人一生的命运,让这个人过得更好。” [1]

这个产妇虽然顺利做完了子宫切除,术后转入了ICU,但接下来并不乐观,她的病情还在持续恶化:术中发生的大出血让她体内的凝血因子消耗殆尽,血液不凝固、所有创面都在渗血,鲜血不停地从引流管里流出来。

我搬了一把椅子,坐在患者床边观察她的出血情况。我要随时调整各种药物把她的生命体征稳住;我不停地向下级医生交代怎么做,他快速地记录着,不停向我请示,然后开医嘱、书写抢救记录。

“再联系一下血库,”我说,“多说说好话,告诉他们是个产妇,看看能不能再从其他地方调点血。

“血气分析复查一下,看看乳酸降多少了。中心静脉压多少?再测一下混合静脉血的氧饱和度。”

主管护士把所有的医嘱单打印出来,每执行一条她就在这条医嘱边上打个钩。在忙乱急迫的条件下,每个人都可能出错,在ICU,即便细微的差错也可能酿成大祸。护士这么做,既能保证每条医嘱不遗漏,又避免重复执行,防止出错。

0点左右,“吱——”,这个产妇的监护仪突然发出高频、持续鸣响的警报声,监护仪显示屏上亮起了红色的报警信号,这是ICU最高级别的警报:室颤!

室颤是一种最可怕的心律失常,它的出现意味着患者心脏肌肉出现无序收缩,心脏无法有效地将血液泵出,这等同于心跳停止,如果不能快速纠正,患者将很快死亡。

我冲上去做胸外按压,周围病床的护士们也全围了过来帮忙。抢救车就停放在患者病床旁,有的护士已经掰开了抢救药的安瓿;有的护士打开了除颤仪,选好了除颤能量,往电极板上涂抹着导电凝胶。

她问我:“要不要除(颤)?”

我说:“别慌,再看一下。”

我不停地按压,对下级医生说:“你赶紧去门口通知她丈夫一下。”

很幸运,大约一分钟后,她的心跳恢复了。

我刚要松口气坐下来,却发现此时她的血压开始升高。患者刚进ICU的时候还用着升压药,现在升压药全停了,血压反而越来越高,收缩压甚至升高到160mmHg左右。随着血压升高,她的心率变得异常缓慢,慢到了40次/分左右。

我有种不祥的感觉。血压在这个时候升高,这很反常。

为什么?

漫长的人类演化,让人体早已形成了诸多有效的针对损害的应对机制。比如,在受到微生物感染时,人体会发热、白细胞数目增多、吞噬细胞吞噬能力增强,这些变化增强了机体对抗感染的能力;再比如,产妇在即将分娩时,血液会呈现高凝状态,这是为了防止产妇分娩时可能发生的产道损伤、大出血。同样,人在大出血时,一个合乎演化逻辑,而事实也确实如此的现象是血压会降低,这是为了减慢出血速度,增加活命机会。

那这个产妇的血压为什么不降反升?她正在出血,她的血压应该降低才对。

我苦苦思索。

“(心跳)又停了,又停了!”护士喊起来。

我又冲上去做胸外按压。

在接下来短短的十五分钟内,她又发生了三次室颤,幸运的是,每次都被我抢救回来了。

这个产妇从在手术室发生羊水栓塞那一刻起,至此已经发生了九次室颤。

但很显然,她在ICU发生的这四次室颤,和手术室里发生的那五次完全不同。她在手术室里发生室颤是因为突然发生的羊水栓塞,肺部血管剧烈收缩导致心室负荷骤然升高。

那在ICU里她到底发生了什么?

此时,我感觉我已经退到了悬崖边,我没有退路,必须前行。我必须在下一次室颤发生之前把引起她室颤的原因找出来。留给我的时间所剩无几,我的判断必须快、必须准,否则她的病情会快速恶化,或许在发生下一次室颤时就救不回来了。

我们承认医学存在不确定性,但人们可能想不到的是,被寄予最大期望、和生命最息息相关的科室——ICU,却有着最大的不确定性。我们希望ICU医生的每个判断都是对的或者至少可以接近真实情况,但事实是,ICU医生也要不停地摸索,甚至要靠不停试错才可以不断地接近真相,有时候他的判断还会离真相越来越远。

就像这个产妇,如果我找不到关键的源发因素,就只能慌乱地对症处理:出血了用止血药,心率慢了用药加快心率,血压高了用降压药,没尿就用利尿药,心跳停了就按压……那这个产妇必死无疑。

反常点是医生诊断过程中最弥足珍贵的东西,它往往是破局的关键点。我冥思苦想:她的身体在大出血的情况下宁可加快出血速度也要把血压升高,那一定是发生了更紧迫的情况。

那会是什么?还有什么情况更紧迫?

大脑!

一定是大脑!

我快速推演她体内正在发生的情况:患者的血压快速升高,为什么?很可能是颅内压过高了。人的血压可以在一定程度上反映驱动血液流向大脑的动力,而颅内压则起到对抗血液过多流向大脑的作用,在正常情况下,二者的差值处于一个相对恒定的状态,这样可保证大脑血流的相对稳定。当颅内压增高时,人体不得不快速提升血压,这样才能对抗颅内压的升高,保证大脑供血,这是人体演化而来的一种自我调节机制。而最常见的、引起患者颅内压快速升高的情况是脑水肿,道理很容易理解:人的颅腔是一个由坚硬的颅骨构成的密闭的腔室,脑组织就在颅腔内,当脑组织水肿、体积增大,颅内压就会快速升高。

那这个患者为什么频繁发生室颤呢?

道理也不难理解:患者的血压快速升高,人体会反射性地降低心率,所以她的心率减慢到了40次/分,她的心率太慢了,引起了她频繁发生室颤。这是因为在正常情况下,人的心脏电活动是由窦房结发出起搏信号,频率为60~100次/分,它像一个规律的“发号施令”的“司令部”,当窦房结发出的信号太慢了,正如这位患者慢到了40次/分,心脏其他部位的一些起搏点就会“异位起搏”,尤其是当患者内环境紊乱时,很容易发生心律失常,所以患者频繁地发生室颤。这种机制好比是一个本来作战有序的部队,当“司令部”的指令被抑制了,其他部门则趁机“谋反”,“各自作战”,部队变得混乱无序……

这么一推演,我豁然开朗!

在临床上,这种由颅内压快速升高引起的血压升高、心率减慢,如果不能及时纠正,将会引起患者心脏骤停甚至死亡,这种反应在医学上被称为库欣反应(Cushing's Reflex)。

我必须迅速纠正她的脑水肿,这样才能降低她的颅内压。

“接下来,”我说,“立刻给250毫升甘露醇,脱水降颅压,否则病人马上将会发生脑疝。”

脑疝是由于急剧的颅内压增高,脑组织被过度挤压导致重要的神经、脑细胞功能受损。脑疝最严重时可引起患者短期内发生呼吸、心跳停止。

但问题又来了,产妇肾衰竭,一滴尿都没有,怎么脱水?

病魔可以杀死患者,而医生的犹豫和举棋不定会成为病魔最大的帮凶。 我快速走到ICU门口,产妇的丈夫还在等消息。

我说:“接下来,需要你做一个重要决定了。

“我现在高度怀疑她发生了严重的脑水肿,所以她不停地出现室颤,如果咱们什么都不做,只是对症处理,那接下来她肯定会死亡。

“我有个办法,我想给她做CRRT。

“CRRT的具体做法是这样的:首先穿刺她的股静脉,在股静脉里置入一根粗细长短像筷子一样的导管,通过这根导管把她的血引出来,然后经过体外的机器、滤器,快速清除她体内多余的水分、炎症因子和其他毒素物质,之后再把‘清洁’的血通过导管输回她的血管里。这个治疗对她能否恢复至关重要。”

“但是,”我说,“做CRRT风险也极大,她凝血功能衰竭,万一穿刺误伤到动脉血管,会大出血;或者机器一转,她的休克可能会进一步加重,导致她再次发生室颤。”

“你考虑一下。”我说。

我们经常说,患者是其健康和生命的首要负责人,对不对?

对。

我们应该尊重患者的知情权和选择权,对不对?

对。

医生应充分告知治疗可能带来的利益和风险,然后由患者或者其家属自主决定是否采纳治疗方案,对不对?

对。

这就是共同决策。共同决策的内涵是医生运用专业知识,根据疾病特点做出合理的诊断并提出治疗方案,与患者或者其家属充分讨论治疗选择、获益与风险等各种可能情况,同时患者或者其家属根据现实情况提出个人意愿,并做出最终选择。共同决策可以保护患者的知情权、选择权,激发他们的主观能动性,并最终提升治疗的满意度和配合度。

客观地说,共同决策对不对?

当然对。

但是我一直在思考:当患者命悬一线,患者或者其家属真能做出正确决策吗?

机会稍纵即逝,抉择生死攸关。当下的巨变和打击会让绝大多数人的理性在瞬间崩盘,他会发现自己所有的人生阅历、所有掌握的知识、所有的决策思路,在一瞬间统统不管用了,大脑一片空白。我把这种状态称为“理性休克”,把这个时期称为“理性休克期”。在我看来,“理性休克”这个词精确就精确在“休克”二字。“休克”是个医学名词,本意是在各种损害因素的突然打击下,器官缺血受损、功能异常。“休克”有两个特点:发生迅速但可逆,如果不能快速纠正会带来灾难性后果。

“理性休克”的人很难做出正确的决策。

首先,突如其来的打击会让人的大脑进入自我防御状态,思维麻木、迟钝甚至激越都是常态。其次是人性因素,在生死危机面前,人的理性往往不堪一击,很容易出现思维窄化、患得患失、盲目冒险、先入为主等决策偏见。最后是每个医生的沟通能力、每个家属的理解能力不同,在紧急情况下,一个没有医学专业背景的普通人,不可能真正理解晦涩的专业名词和救治原理,不可能真正领悟每项选择的确切意义以及可能带来的攸关生死的影响。

所以,在我看来,当患者或者其家属进入理性休克期,医生给出具有一定倾向性的建议,协助他们做出理性决策,对于医患共同决策和患者的预后至关重要。

正如这位产妇的丈夫,几个小时内他爱人病情发生的巨变早已让他手足无措,他手抖着、心神不宁、眼神慌乱,他不停说着“我整个人都是蒙的”,他的理性决策能力早已被摧毁。我必须配合他快速决策。

我继续说:“我知道摆在你面前的选择很难,如果,我是说如果,她是我的家人,我会选择做CRRT。

“为什么呢?

“首先,不做一点希望都没有,积极治才有出路。其次,风险虽然极大,但我会想方设法降低风险,我亲自给她操作。我在ICU工作十四年了,一天都没离开过临床,我有经验。最后,我比你专业,而且我愿意和你们一起努力。

“当然了,最后决定权在你,我不能替你做决定,但我也是个丈夫,也是个父亲,我希望你能同意做这项操作。”

听到我的这些话后,这个正在被命运暴击、思绪完全空白了的西北汉子慢慢地抬起了头,说:“我同意!”

得到患者丈夫的同意后,我马上开始治疗。我先用超声明确了患者的股静脉和股动脉的解剖关系,在穿刺的时候,我从屏幕上盯着针尖的位置,一点点地进针,避开了动脉血管。我一针穿刺成功,顺利地给她完成了股静脉置管。

当护士把CRRT机器上的管路和患者股静脉内置入的导管连接在一起后,我按下了启动按键。机器刚转动时,我把血流速设置得很慢,50mL/min,因为如果设置得太快,短期内大量的血从她血管里引出来,血容量快速减少,很容易加重她的休克。我坐在她床旁,等她的血压越来越平稳,我慢慢转动旋钮提高血流速。最后,我终于把血流速提高到了150mL/min,这个流速可以让滤过的效果更好,可以更快、更有效地清除她体内的炎症因子和各种毒素。

CRRT对她的治疗效果很理想,她的血压、心率越来越稳定,这意味着随着脱水,她的脑水肿在减轻。她没有发生可怕的脑疝,也没有再发生室颤和其他类型的心律失常。

第二天早上,我停了她的镇静药,很快她就能自主睁眼并可以正确配合做指令性动作了。经过一晚上的抢救,虽然这个患者还没有完全脱离危险,但我知道她大概率能活下来了。

后来,我把这个病例的抢救过程记录了下来,发表在了《健康报》上。 [3]

《健康报》刊载的该病例的救治经过,本文根据主题需要对救治细节略做调整

很多同行对我说,这个病例的抢救过程太精彩了,无论是我们的产科、麻醉科、ICU,还是我们的多学科会诊,都起到了决定性作用。尤其是在危机面前,在惊心动魄的意外面前,医生处变不惊、沉着应对,着实令人佩服。

这些都对。但通过这个病例,我更想谈一谈:作为医生,在患者遭遇致命性的打击时,我们应该怎么和他们共同决策。

首先,共同决策不是把问题“甩”给患者及其家属,而是由医生提出具有一定倾向性的建议供他们选择。

如果是糖尿病、高血脂这样的慢性病,患者及其家属往往有足够的时间思考,且在治疗过程中有机会对他们所选的治疗方案做出调整,不会因为选择错误而对结局带来巨大影响。但在攸关患者生死、患者及其家属进入“理性休克期”的紧急情况下,过度强调患方的自主选择权,把关乎生死的决策完全交给他们并不明智,他们可能做出的盲目或者不理性的选择会让治疗功亏一篑,让患者陷入更危险的境地。此时,医生提出具有一定倾向性的建议,将有助于帮助他们做出尽可能正确的决策,并让患者的结局尽可能好。

实际上,早在1997年就有医生提出:“共同决策的关键特征包括:至少有医生与患者双方参与、双方共同分享信息、双方均表达了治疗的倾向性、双方最终就即将开展的治疗达成了一致。” [4]

这个观点中提到了“倾向性”,患方根据自己的经济、身体条件,根据个人偏好、风俗习惯及其他因素提出对治疗的倾向,而医生也会根据疾病的轻重缓急、根据权威指南的结论、根据医生的个人经验提出有一定倾向性的治疗建议,双方最终达成一致。

我认可这种观点。

其次,提供倾向性的建议不是要剥夺患者的自主决策权,而是共同决策中尤为关键的一环。

患者永远是决策主体。优秀的医生会清楚一个关键性问题——医生不是治疗的主体,一切应该以患者的需要为重。 [5]

经常有朋友给我打电话、发信息,让我为他们的治疗选择提供建议,在他们眼里,我能帮助决策比他们自己摸黑走路更踏实。而我在审慎地分析病情、权衡利弊并根据我的专业理解提出建议后,也一定会强调,最终选择还在于患者及其家属。

最后,提供倾向性的建议不会增加发生医患纠纷的风险,反而可以提升患者满意度。

有人可能会担心:在现在的医疗环境下,遇到医患互不信任的情况,医生给出倾向性的建议会不会增加发生医患纠纷的风险?虽然这个病例的结局是好的,但我们不要忘了医学充满着各种不确定性。

对,风险确实存在。

但在我看来,和把所有决策问题都“甩”给他们相比,大多数患者和家属更希望医生协助拿主意。“有一项调查研究表明,64%的人表示,如果自己得了癌症,他们希望可以自己选择治疗方式;但是真正得了癌症的人中只有12%希望由自己做决定。” [1] 这个数据说的还是癌症这种慢性病,在面对急、危重病时,可能会有更多的人希望医生给出倾向性的建议。而且很多时候,治疗决策并无绝对的对与错,权利的另一面是责任,医生给出倾向性的建议也就意味着为患者及其家属分担一部分决策责任。我相信,绝大多数患者及其家属能够感受到医生的努力、真诚和善意,这会提升他们的满意度,从而降低纠纷发生的风险。

就这个病例而言,是什么坚定了她丈夫的选择呢?我想可能是我说的那句话打动了他。

我说:“我知道摆在你面前的选择很难,如果,我是说如果,她是我的家人,我会选择做CRRT。”

首先,“如果她是我的家人”,虽只有几个字,却表达了我愿意和他们在一起,告诉他:你并不孤单,我并非旁观者。在我的工作经历中,很多患者相信医生的专业性,但担心医生拿他当“外人”,“不尽心”。这一表述,表达了我与他们协同作战的信心和勇气,我希望能够从情感上打动他。

其次,“我会选择做CRRT”,我有很强的专业性,一位医生站在家属的立场上面临同样的危机时会做的选择,很值得患者、患者家属借鉴和参考。这一表述是我希望从专业性上说服他。

所以,他最终听了我的建议,而他的爱人也因此得以活了下来。

八年过去了,这个病例的很多抢救细节在我的记忆中逐渐模糊了,但我忘不了那天早上,当我告诉他,他爱人奇迹般地好转时,他从地上弹了起来。

我原以为他一定会激动得痛哭流涕。

但是没有。

他甚至连感谢的话都没说,只是沉默着,大概过了半分钟,他对我说:“你还没吃饭,我去给你买份早点吧。”

[1]阿图·葛文德.医生的修炼:在不完美中探索行医的真相[M].欧冶译.杭州:浙江人民出版社,2015.

[2]谢幸、孔北华、段涛.妇产科学.第9版[M].北京:人民卫生出版社,2018年.

[3]薄世宁.我们把她从死神手中抢回[J].健康报.2015-9-11.

[4]Charles C, Gafni A, Whelan T. Shared decision-making in the medical encounter: What does it mean? (or it takes at least two to tango)[J]. Social science & medicine, 1997, 44(5):681-692.

[5]阿图·葛文德.医生的精进:从仁心仁术到追求卓越[M].李璐译.杭州:浙江人民出版社,2015.

“别怕,就疼一下,我给你打个麻药。”我对躺在病床上的这个发生了急性肾衰竭的患者说。

我快速穿上隔离衣、戴上无菌手套,在护士协助下打开静脉切开包,在患者即将穿刺的腹股沟区域用碘伏一遍遍地消毒,而后铺上了无菌洞巾。

“利多卡因,你看一下。”护士一边报着麻醉药物名称,一边拿给我确认,随后掰开了药物的安瓿让我从中抽吸药液。所有准备工作紧张而有序地进行着。

接下来,我将穿刺他的股静脉,并置入一根导管,通过这根导管给他做CRRT。

这本是一次再常规不过的操作,但没想到,接下来我的操作却引起患者发生反常的出血,而这次出血也让我想起二十年前那个被我误诊了的病例……

这个病例发生于2017年8月。

患者男性,31岁,中关村一家IT公司的程序员。他的病程很短,不到三天。三天前,他无明显诱因出现高热40℃,伴倦怠、乏力,之后迅速发生了多器官损害:休克、肝损害、肾损害。受损最严重的器官是肾脏,一滴尿都没了,血液中反映肾功能的指标——尿素氮和肌酐的浓度像火箭一样飙升。

更可怕的是,他还发生了高钾血症、代谢性酸中毒。这是急性肾衰患者最可怕的并发症,严重时会干扰患者心肌细胞的电活动,引发心律失常甚至心脏骤停。

我必须紧急处理这两种并发症,把他血液中钾离子的浓度快速降下来,并纠正他的代谢性酸中毒。

我为什么不等明确病因后先去治疗原发病,而是直接处理并发症呢?这不是本末倒置了吗?

并不是。

当患者命悬一线时,应该先救命,在保住命的同时积极寻找病因、治病,这是ICU救治生命的一项重要原则。就像这个男青年,不论是什么病因引起了急性肾衰竭,此时,必须优先处理危及他生命的高钾血症、代谢性酸中毒,而最好的措施是立刻给他上CRRT,用CRRT替代他受损的肾脏。

对这个男青年,CRRT治疗主要可以起到三方面作用:首先,他的肾衰竭了,肾脏不排尿,体内多余的水分无法正常排出去,需要借助CRRT去清除水分,防止他发生急性心衰;其次,CRRT还可以迅速纠正血钾异常、酸碱平衡紊乱,避免他发生严重的心律失常、猝死;最后,CRRT还可以清除患者体内的其他毒素物质、炎症因子,这对于他的恢复都是有益的。

开始CRRT前,我要穿刺他大腿根部的股静脉并放置导管。我快速而娴熟地操作着。

截至2017年,我已经在ICU工作十六年了。我日复一日地做着各种有创操作——深静脉穿刺置管、胸腔穿刺、腹腔穿刺、腰椎穿刺、动脉穿刺,我对每项操作的每个细节都了如指掌。

在确定穿刺点后,我手持装着麻醉药物的5毫升注射器准备穿刺。

在针头刺入皮肤的一瞬间,意外发生了。

出血,反常的出血!

一颗颗绿豆般大小的血滴从针眼里冒了出来,像汩汩的泉水,很快浸湿了穿刺点周边的无菌洞巾。

太奇怪了,他这么年轻,血管弹性好,检验结果显示他体内负责止血的血小板数目是正常的,凝血功能也是正常的,止血应该很快,何况我打麻药用的是很细的针,刺破的也仅仅是皮内的小血管。

为什么?为什么出血这么凶猛?我快速思索着。

这种异常的感觉我很难确切表达出来,但它真真切切地存在着。在我看来, 时间带给一个医生的,不仅有日益丰富的理论储备,还有操作时唯有操作者自己可以感受到,但旁人永远不易察觉的细节,这就是医生的直觉,或者我们也可以把它称为“第六感”。

直觉告诉我,这个年轻人发生肾衰的病因一定不是ICU最常见到的休克、脓毒症、急性心衰……那他的体内正在发生着什么?是什么病进展如此之快?

几分钟后,我把导管顺利地置入了患者的股静脉,并用缝针和缝线把导管与周围皮肤组织牢固地固定在一起。一气呵成,我完成了整个操作。

护士已经准备好了机器,当机器上的管路和患者股静脉里的导管连接后,我按下启动按键。

CRRT机器上的滚轮缓慢转动,发出“吱吱吱,吱吱吱”微弱有节奏的声响,滚轮转动产生的负压让暗红色的血液从他的股静脉里流出,顺着管路到了滤器里。患者体内多余的水分,潴留的钾离子、肌酐、尿素氮,还有引起病情加重的各种炎症因子都将通过滤器被快速地滤出体外。我知道,随着治疗时间不断延长,患者的病情会愈加平稳,几个小时后,他的高血钾和酸中毒将会被纠正,不出意外的话,一两天后他升高的肌酐值也会恢复至正常水平。我松了一口气。

下午5点多,我开始组织多学科会诊。

多学科会诊是现代医疗体系下,针对危重、疑难病例的一项重要制度,由主管医生根据患者的疾病特点,邀请相关领域的医生参加会诊。具体到这个病例,我请了肾内科、感染内科、风湿科、血液科的专家,一方面我想请他们帮我完善一下诊断,是什么病导致了这个青年快速发生了肾衰竭;另一方面,请他们查漏补缺,看看在诊断、治疗上我还有什么需要补充的地方。

在诊断时,一个医生可能会出错,而一群医生,尤其是不同领域的医生一起讨论,发生疏漏和误诊的概率则会大大降低。多学科会诊的目的正在于此。

有专家说,如果患者恢复得慢或者肾功能持续恶化,可以考虑做肾脏穿刺明确病理改变;有的说,患者这么年轻,不排除自身免疫问题,其免疫系统错误地攻击自身的器官,包括肾脏,引起肾脏功能异常;也有人说,可以查一查相关指标,可别是溶血尿毒综合征或者血栓性血小板减少性紫癜……

毫无疑问,在已有证据非常有限的条件下,多学科会诊给我提供了非常中肯的建议。

而我也在不停地思考:能够引起急性肾衰的病因太多了,包括休克、脓毒症、心功能不全、肾动脉栓塞、自身免疫性肾损害、胰腺炎,还有药物因素、急性肾炎、输尿管狭窄、肾积水、急性尿潴留……各种可能的病因加起来不下几十种。

那对这个患者,引起他肾衰竭的病因会是哪一种呢?

医生的诊断思路通常是根据病例特点首先提出假设,然后搜集证据、验证假设,这是一个循环。如果已有证据否定了第一假设,则迅速进入第二假设、第三假设……但是,根据这个患者已有的指标,我排除了以上提到的所有的常见病因。

我隐约感觉到,一定还有我没想到的其他病因。

会是什么呢?

我一遍遍快速复盘着这个患者的情况:青年男性、突发急性肾衰、既往体健……

正当我绞尽脑汁思索的时候,猛然间,我给他注射麻药时鲜血如泉水般汩汩涌出的场面又一次在我眼前浮现,一种似曾相识的感觉向我袭来。

我知道了!我知道他是什么病了。

轮到我发言的时候,我说:“我认为这个患者是流行性出血热,用上抗病毒药,再坚持给他做CRRT,过几天他就能痊愈。”

我刚说完,房间里静了下来。沉默持续了大约半分钟,然后有人说:“薄大夫,你的诊断依据是什么?”

我知道,他是在委婉地质疑我,然而他的质疑不无道理。

为什么大家都认为目前我们还不能得出流行性出血热的诊断呢?

首先,病史不支持。流行性出血热是一种由病毒感染引起的急性传染病,主要通过鼠类传播。虽然年轻患者出现急性肾衰竭,要想到流行性出血热的可能,但随着我国公共卫生条件改善,这种病在大城市越来越少了。比如,根据2020年陕西省疾控中心上报的数据,流行性出血热的发病率为0.5785/10万,患者中70%左右为农村地区人口。这种病有明显的地域特点。

其次,表现不符合。流行性出血热患者最典型的表现是三红三痛:三红指颜面红、颈部红、胸前红,三痛指头痛、眼眶痛和腰痛。而这个患者除了有轻微的腰痛外,其他表现都没有。

最后,证据不充分。流行性出血热的诊断需要病毒抗原检测或者血液中出现动态升高的抗体来辅助诊断,但这个检查结果最快要等到第二天才能拿到。

这个患者既没有去过疫区,临床表现又不典型,也没有化验证据支撑,所有参加会诊的专家都把流行性出血热的可能性放在了最后,而我凭什么斩钉截铁地说是这个病?我这么说误诊风险是极大的。

可我依旧坚持我的判断,我说:“我给他抽血查出血热抗体,今天晚上持续给他做CRRT。”

我给他做了一整晚的CRRT治疗。第二天一早,他的血钾值正常了,代谢性酸中毒也纠正了,体温也恢复正常了。早上起来,他还喝了半碗米粥,一切都在向着好的方向发展。但这些改善只是CRRT的功劳,对症处理而已,并不能说明我诊断对了。想要明确诊断,还要等他的抗体检测结果。

早上9点多,我下夜班,回家后胡乱扒拉了几口饭就躺下了。

下午1点多,我正昏天黑地地补觉的时候,被电话吵醒了。一看,是科里同事打来的。

这个同事大大咧咧的,脾气直、嗓门大,我一接通电话,就听出她非常高兴。她说:“薄大夫,你说对了,患者的化验结果出来了,果然是流行性出血热。你可真神!”

听她说完,我一下子从床上坐了起来,睡意全无。

太好了!

一方面,在这么多同行面前,我能第一时间做出正确诊断,我很自豪。

医生可以从众多混杂因素中把关键的线索捋顺,既不盲目发散也不局限拘谨,既保持开放思维又能坚持独立判断,最终给患者做出正确的诊断和治疗,这是一个医生工作中的“高光时刻”。

另一方面,确诊流行性出血热就意味着这个患者有很大可能快速好转,我只需要继续给他做CRRT,他的肾衰竭将很快康复,而且大概率不会遗留下严重的后遗症,这一点更令人兴奋。

但问题来了:我真的像我同事说的那样很神吗?

并不是。

我并不是一个天赋异禀、拥有渊博知识、可以力压群雄的青年才俊。我之所以能在第一时间从几十种可能的诊断中找到正确答案,是因为患者异常的出血场面,它让我的记忆瞬间回到了二十年前——那时,我治疗过一个出血特点几乎跟他一模一样的患者。我就是凭借这间隔二十年的相似点,快速做出了正确诊断。

不同的是,二十年前,我误诊了。

二十年前,也就是1997年,我正在另外一家医院做实习医生。

实习医生是医院里级别最低的医生,吃住都在医院,二十四小时随叫随到。实习医生的工作相对简单但烦琐,不仅要写病历、协助上级医生管理患者,还要做一些简单的医疗操作;不仅要学习书本上的知识,更要从临床实践中不断汲取经验。不过,这个时候恰恰也是年轻医生成长最快的时候,这时的每一个“第一次”都会让他记忆终生。我至今都能回忆起:我看过的第一张骨折患者的X光片;第一次穿刺患者手腕部的桡动脉,取动脉血做血气分析,我穿刺了三四次都没扎到血管,紧张得汗都滴下来了,而那个心衰的老奶奶却不停地说“不疼不疼”;第一次值夜班时因为担心医院环境里的细菌,一晚上没往值班室的床上躺;第一次哆嗦着在急诊室给头上淌着血的患者缝伤口;第一次听到产妇撕心裂肺的喊声,看着产道里胎儿黑色的头皮一点点往外冒,最开始黑点很小,慢慢地,看到的范围越来越大,伴随着产妇一阵阵哭喊,孩子的头突然就完整地钻了出来……

我对每个病例都充满了好奇,对每个知识点的攫取都像干涸到裂缝的土地突然遇到了涓涓细流。而实习期间,我接触到的第一个让我一生都刻骨铭心的危重病例,是一个发生了急性肾衰竭、病危的男大学生。

他20岁,高烧几天后出现浮肿、血尿。到医院一检查,他的肌酐水平已经超过了1000 μmol/L,这个数值是正常高限的十几倍。前面我讲过了,肌酐是反映肾功能的重要指标,肌酐值在几天内快速增长到如此高的水平,说明他发生了严重的急性肾衰竭。

他奄奄一息,被几个同学用担架抬着,一路抬到住院部三楼的病房。

我去看他,这个学工科的大学生,大个子,有一米八那么高,长得清秀,皮肤很白,戴着黑框眼镜。他躺在病床上,眼睑因为浮肿已经张不开了;他满脸胡子,这让他更显得疲惫不堪、病入膏肓。

听到我进门,他努力地睁开眼,用虚弱的眼神看着我,眼里都是渴望。

我的心猛然间紧了一下,然后是窒息的痛。他太年轻了,我知道如果治不好或者遗留下严重的后遗症对他将意味着什么。我想,我一定要不遗余力,想尽一切办法去救他。

我对他说:“你别怕,我去找老师。”

我转身对他的家人说:“去买个剃须刀给他刮刮胡子吧,别这么胡子拉碴的。”

从病房出来后,一种不祥的感觉向我袭来。

单从临床表现上看,这个孩子的病很像急进性肾炎。首先,他的病情进展迅速,发热几天后就迅速出现了严重的肾衰竭;其次,他的尿液化验提示血尿。这两点都是急进性肾炎常见的临床表现。但这种病的确诊需要进行肾脏穿刺,做病理检查。在显微镜下观察穿刺取出的肾组织,如果看到肾小球里出现免疫细胞或者其他增生的组织、免疫物质堆积形成的如弯月般的“新月体”,即可确诊 [1] , [2] 。但很可惜,在二十年前,进行肾脏穿刺来对原发病进行确诊的患者比例远不像今天这么高。

尽管没有病理检查的证据,从临床表现上看,我还是高度怀疑他得的是急进性肾炎。我心如刀割,因为我知道这种病的预后太差了。急进性肾炎和我们熟悉的急性肾炎不同,急性肾炎多数可以痊愈,但急进性肾炎,别看跟急性肾炎只差一个字,结局却截然不同。急进性肾炎会持续进展,如果不治疗,80%~90%的患者的病情会在六个月内进展到肾功能衰竭终末期并死亡 [3] 。即便患者能活下来,肾脏也会逐步失去功能,终生靠透析活着。

想到这些,我泪如雨下。我想,这个孩子太可惜了,在最好的年龄得了根本无法治愈的病。

急进性肾炎越早开始治疗结果越好,在当年,治疗主要是应用大剂量糖皮质激素,而且要早用,一旦用晚了,当肾小球已经受到不可逆的损害时,再用糖皮质激素就没效果了。

我担心耽误他的治疗,就缠着上级医生,说:“赶紧给药吧,不能再等了,他太年轻了。”

上级医生一直让我再等等、再观察一下,但最后还是经不住我的软磨硬泡,勉强同意了。

在给他注射糖皮质激素后的第二天,他的肌酐值从1000μmol/L以上快速下降到600μmol/L。那天他状态很好,吃了两个饺子,虽然后来全吐了,但全家人还是围着他兴奋不已。肌酐值快速下降让大家看到了曙光。

我也很兴奋,果断决策后能够力挽狂澜的感觉很奇妙,尤其对象是他。

但好景不长,第二天,他的肌酐值又快速反弹,再一次升高到了1000μmol/L以上。

我坚持要继续给他用糖皮质激素,我不能错失这早治疗的唯一机会,否则这个孩子以后可能就没有机会了。

当天下午,科里请了著名的肾脏内科教授教学查房,这个病例被选上了。我负责汇报,在几十人面前,我详详细细地把这个病例的现病史、既往病史,全部化验结果、检查数据,尿素氮、肌酐的动态变化,给过的治疗和患者对治疗的反应等细节全部汇报了。我还向教授明确地表达了我对这个孩子的无比关心,我说:“我太想救他了。”

教授看完病历,又去看患者,还和患者及其家人聊了半个多小时。他一点一点检查患者的皮肤,还把患者的尿液端起来仔细端详。

回来后,他沉思了一会儿,说:“这个患者的诊断和治疗都是错的!”

我一下子蒙了。怎么可能?我几乎时刻守在这个孩子的床边观察他的病情,我查资料、查文献,不敢有一丝怠惰,我倾注了我所有的心血,怎么可能会出错?我很难相信。

他继续说:“你们只盯着急进性肾炎这唯一的诊断,而忽略了两个重要细节。

“第一,患者的尿液里漂浮着一条长长的像水草一样的东西,这是隔夜放置后尿液中的红细胞聚集在了一起。

“第二,他家里人说给他刮胡子的时候用电动剃须刀,只蹭破了一点皮,他就血流不止。

“这两个细节都说明这个患者有很明显的出血倾向。

“发热、急性肾衰竭,加上更关键的出血倾向——

“我高度怀疑他是流行性出血热。”

这时,我猛然想起来,教授描述的这两个细节我都见到了。

那天我去看患者的时候,他的父亲正在用电动剃须刀给他刮胡子,刮着刮着,我就看到有鲜血淌了出来,从他的下颌角一滴滴地滴在了他胸前的病号服上,像断了线的珠子。这很反常。电动剃须刀并不会像刀片一样割伤皮肤,只会因摩擦引起皮肤轻微擦伤,怎么可能出血这么凶猛?

但我当时只剩慌乱了,拿了块纱布给他用力地按着,根本没去思考这反常的细节。

而他留置尿液中那条暗红色的带状漂浮物我也见到了,不过当时我如乱麻一般的大脑中充斥的只有肌酐、激素、“新月体”、尿毒症、透析、肾萎缩、死亡……

因此,这两条关键证据都被我忽略了。

教授继续说:“停用糖皮质激素,糖皮质激素不仅无效,继续用下去还有发生消化道大出血的风险。抓紧时间透析。

“马上抽血送检流行性出血热抗体。如果抗体阳性,那就更有诊断价值了,用上抗病毒药,病人很快可以痊愈。”

那年,我实习的那家医院还不能检测流行性出血热抗体,要把血液标本送到三公里以外的省防疫站。

第二天,大雨,我骑自行车去取结果。当报告窗口的工作人员递给我单子,我还没有接到手里,就已经看到了上面的几个大字:流行性出血热抗体阳性!这个结果意味着这个孩子基本可以诊断流行性出血热了,而这种病很快会痊愈,并且在多数情况下不会遗留下后遗症。

我一把抓过单子,都忘了骑自行车,冒着大雨跑回了医院。

我告诉他:“你有救了!”

果然,他很快痊愈出院了,一点后遗症都没有。再后来,他研究生毕业后考取了公务员,虽然工作很累,加班加点是常态,但他的身体依然很健康。

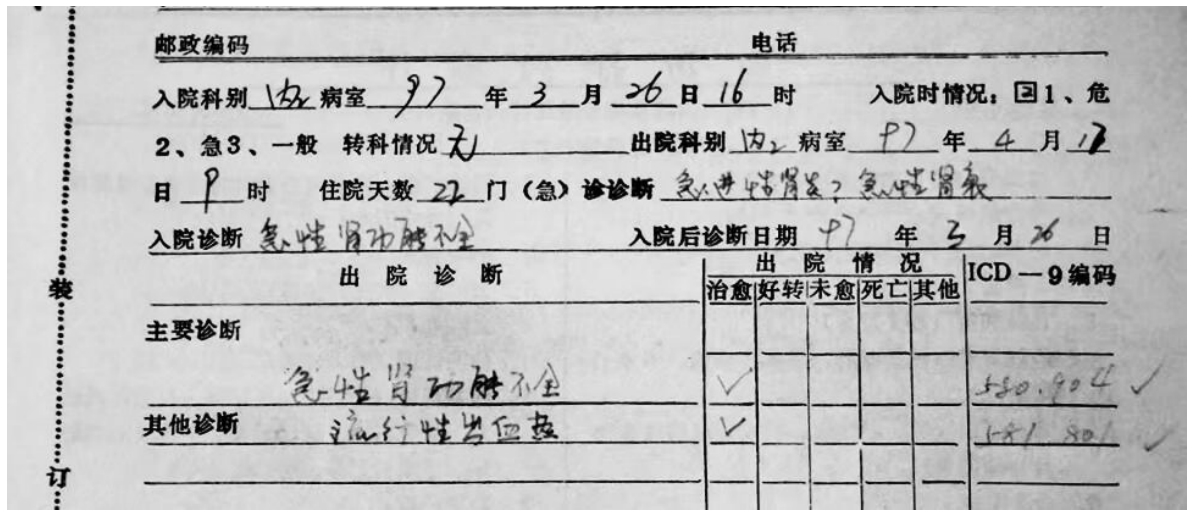

2023年1月,在这个男大学生痊愈出院二十六年后,我陪着他去当年我实习,也是给他治疗的那家医院寻找这份病历。管理员踩着梯子、腰里拴着安全绳、用了一整天的时间才从堆积如山的病历库中把这份1997年的陈年病历找到、复印出来。他接过复印的病历,手居然颤抖了,而我也落了泪。

为什么这个病例让我这么激动?

因为这位患者,是我的亲弟弟。

1997年,我弟弟的病历首页(诊断部分)

对二十年前的这个病例,几乎每个懂医的人都会立刻指出当年的我犯的三个明显的错误。

首先,思维窄化。思维窄化指的是当一个人对于某件事情过于关注、注意力高度集中、患得患失时,他的视野反而越来越收缩,思维越来越局限。思维窄化是医生诊治中的大忌。当年,我只盯着“急进性肾炎”这唯一的诊断,视而不见所有不符合这个诊断的证据,比如他刮胡子后出现的反常出血、尿液中漂浮的红细胞,这两个反映出血倾向的证据高度支持“流行性出血热”的诊断。我之所以紧紧抓住“急进性肾炎”这个错误诊断不放手,是因为这种病病情重、预后差、患者很可能会死亡或者需要终生透析。就是因为他是我至亲的人,所以我关心则乱,导致思维窄化,错误诊断。

其次,违背流程。我没有听从上级医生让我多观察一下的意见,缠着他:“赶紧给激素,赶紧给激素,否则他就没救了。”我严重干扰了上级医生的思路,让他也乱了阵脚,这不符合医疗常规。

最后,激进冒险。我在糖皮质激素应用无效的情况下仍然坚持继续应用,不撞南墙不回头,加大筹码下重注,差点引起严重后果。

而这三个错误背后的原因其实很简单,就是因为“他是我弟弟”。

普鲁斯特在他的《追忆似水年华》中写道:“凡属严重错误都有一个共同的性质:那就是没有克制感情的冲动。” [4] 笛卡尔的二元论认为,过度强烈的情绪是理性的杂音。事实上,亲情除了让当年的我多给了弟弟一些情感上的关心,并没有给他的救治提供更多的加分项,反而因情绪剧烈波动而干扰了对他的诊断和治疗。

遇到危机时,每个人都会产生恐惧、逃避、茫然的情绪,在生死攸关时会激进冒险或者无所适从,会不知所措或者固执己见,会举棋不定或者盲目自信,会过多地关注事情最坏的结局而忽视了客观的发展规律。医生也不例外,而医生的不理性会让命悬一线的患者变得风险重重。

除了患者是医生的亲人,临床上可能会引起医生产生剧烈的情绪波动,甚至可能会影响医生正确决策的场景还有很多,比如:

医生过度同情患者的遭遇,想节省某些步骤“帮助”患者;

正在治疗一个令人憎恨的患者,比如给社会和其他人带来伤害的罪犯;

曾经的治疗给患者带来了伤害,之后拼命地想“弥补”;

想在同行面前获胜,或者想在晋升关键期做出更多成绩;

…………

而医生要想少犯错,必须克服不理性的冲动。

保持理性固然重要,但问题来了:我们在决策时是不是应该摒弃所有的个人情感、情绪,或者说摒弃感性?

我并不这么认为,尤其在医学这个领域,医生保持感性对患者的救治同等重要。为什么?

一方面,理性只是看待生命的一种角度,人类的各种情绪在我们决策中都扮演着重要的角色。医生极致追求理性很容易把人看作机械。 人不是机械,人类生命之所以神奇,是因为人类可以通过理性的计算、归纳、演绎,越来越清晰地了解人体内部无数精密协作、协调运转的细胞组织,却永远无法用理性完全覆盖和解决人类生命的全部问题。 比如,人的心灵可以完全用理性解析吗?显然不能。法国思想家帕斯卡尔在他的《思想录》里说,人心自有其逻辑,而理性对此一无所知。 人有情感、有温情、有情绪,才让人类生命更有意义;医生有情感、有温情、有情绪,才让医生更像医生,不仅看病,更关爱人。

另一方面,医生的情感对临床决策也并非毫无裨益,情感和爱反而可以推动理性决策,让决策更加明智和合理。“我们很多决定和言行看似是理性深思熟虑的结果,与感性无关,但其实趋利避害的感性好恶在我们看不到的深处决定了理性逻辑的运行方向。” [5]

医生的情感有时候甚至可以在诊治陷入僵局时帮他拨云见雾、力挽狂澜。

正如二十年前,对我弟弟,我太想救他了,我太专注、太投入,因此在医治他的过程中,那些有用的信息永久地留在了我的记忆里,经年累月地潜伏下来。

二十年后,对这个程序员青年,我太想救他了,以至于二十年前我弟弟那个病例中最有价值的细节突然从浩瀚的记忆海洋里浮出,让两个病例关联在了一起,提供了重要的提示,让我快速正确诊治。

这是直觉也好,是经验也罢,很难将二者完全区分开来,但有一点是毫无疑问的:二十年前那些我倾注了心血和强烈情感留下来的信息,对二十年后我对这个程序员青年的诊断起到了决定性的作用。这种信息对ICU医生尤为重要,在信息高度不充分、不确定,患者命悬一线时,它可以帮助我们快速而精准地决策,抓住转瞬即逝的机会。

为什么我们有时遇到某件事或到某个地方,会感觉似曾相识?

为什么一首歌会突然让我们想起一个人?

为什么有时候闻到一种味道,我们会突然想起童年时一件刻骨铭心的往事?

那些曾经最感性、最用心、倾注过无限情愫的点,可以突然在不同的时空、不同的场所适时出现,然后把看似不相干的两件事情关联到一起,并对当前的决策产生影响。

人类的情感就是这么奇妙,克服不理性的冲动可以让我们思维客观、公正决断,但适度的感性也可以让理性更理性。 就像在《笛卡尔的错误》一书中,神经外科医生达马西奥通过鲜活的临床案例证明了情绪不仅有用,而且在人类理性决策中起着重要作用。他认为,理性决策必须有情绪的参与、支持,只依靠理性来理解世界,很容易陷入逻辑漏洞和错误判断。情绪对理性决策具有积极正面的作用。 [6]

而我的这个病例恰恰为这一观点增加了新的坚实论据。

2022年7月份,我访谈过一位患者家属。他的父亲在ICU救治了两个月,最后还是回天乏术。尽管结局是大家都不想看到的,但他还是接受了我的访谈。

他的父亲是一位82岁的老人,先后发生了肠破裂、腹膜炎、多器官衰竭,在ICU治疗一个月后几乎每个器官都好起来了。遗憾的是,在即将转出ICU的前一天晚上,老人又发生了致命性的消化道大出血,这次出血让他的病情一落千丈。医护们前前后后忙碌了两个月,最后还是没有救回这个老人。

在访谈时,我问了患者的儿子一个问题。我说:“你父亲在ICU抢救了两个月,你风里雪里的在北京最冷的时候,在ICU门外守了两个月,记忆最深刻的是什么?”

我原以为他会讲ICU门外艰苦的守候,讲每天因为老人病情变化而起伏的情绪,讲ICU门外那些生离死别的故事,讲求医的不易,或者讲他们一家人团结不放手,想方设法终于请到一位ICU领域知名的专家过来会诊、救命……

都不是。

他说:“我父亲病危那天,小李大夫出来交代病情。她的电话不停地响,她每天忙叨叨地从手术室接病人,带着呼吸机、监护仪,推着床带病人下楼做CT,做各种检查,ICU就数她最忙。可能年轻医生都是这么练出来的。

“那天她和我、我姐说我父亲的病情,她一边说一边呜呜呜地哭。她说:‘真对不起,咱们这么努力,老人还是出血了,对不起,真对不起。’

“我第一次见医生哭,我都心疼,真的。

“了不得啊,年轻医生这么天天练,这么高的工作强度,这么好的技术和老师,进步几乎是必然的,但有情义、对病人有情感的医生更了不得。

“你说咱们老百姓看病要吃多大苦、受多少罪,但遇到有情义的医生,心里那个暖啊。看到小李大夫哭的那一刻,我一下子感到我们所有受过的苦都值了。”

我和很多同事讨论过医生对患者的情感问题,大家的观点出奇地一致: 理性让医生思维更缜密、操作更稳健,既不患得患失又不盲目冒险,既不头绪混乱又不思维窄化;理性能让医生客观公正地审视患者的每一个检查结果、化验数据,并最终给出正确的诊断和治疗;但医生的感性、对患者有情感却能给患者和患者家属带来抚慰,让治病这个痛苦的过程有了人情味,让医学更有温度,而温度是我们永远不能失去的东西。 “有时候医生的情感对患者来说甚至可能有很强的治疗作用,患者会感受到他们得到理解和关注……这种情感的表露最重要的意义即在于那一刻对患者真实而诚恳的陪伴。” [7]

但在我看来,医生对患者有情感,起到的作用绝不是仅仅让患者感受到温暖这么简单。医生有情感,也能提升医生的理性思维能力,让他的临床决策更精准。对患者有情感,会让医生不知不觉地在记忆深处抛下无数个漂流瓶,瓶里装着他倾注过感情、最触及他内心的人和事,而这些漂流瓶能穿越时空,未来的他每捡到一个,都会让他变得更丰富、更强大、更理性。

所以,什么才是好医生?

很多人说,好医生要有技术,态度好。

对。但我还想补充一点:好医生的第三个标准,是在历尽千帆日趋理性后,还能在内心深处保留一份感性。

[1]Anguiano L, Kain R, Anders H J. The glomerular crescent: triggers, evolution, resolution, and implications for therapy[J]. Current opinion in nephrology and hypertension, 2020, 29 (3):302-309.

[2]Brien F O. Rapidly Progressive Glomerulonephritis(RPGN). https://www.msdmanuals.com/professional/genitourinary-disorders/glomerular-disorders/rapidly-progressive-glomerulonephritis-rpgn.

[3]“rapidly progressive glomerulonephritis” at Dorland's Medical Dictionary.

[4]马塞尔·普鲁斯特.追忆似水年华[M].徐和瑾译.南京:译林出版社,2010.

[5]了不起的西西弗.幸好我们还可以浪漫——浪漫主义的特征.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1645545082703600229&wfr=spider&for=pc.

[6]安东尼奥·达马西奥.笛卡尔的错误[M].毛彩凤译.北京:教育科学出版社,2007.

[7]Robinson F. Should doctors cry at work? [J]. British medical journal, 2019,364(8189):1690.