目前,对低碳经济发展水平的评价缺乏统一的评价标准,在国家层面,英国率先提出低碳经济的概念,目标是到2050年建设一个低碳经济体。日本提出到2050年在全球率先打造一个低碳社会。无论是英国的低碳经济体还是日本的低碳社会,都以大量绝对减排温室气体为前提,与控制温室气体排放的国际约束联系在一起。在城市层面,国际上的一些大城市如伦敦和纽约,都以建设低碳城市为荣,并建立了C40城市气候领袖群(C40 Cities)。中国的保定和上海也在世界自然基金会(WWF)的支持下开展低碳城市发展项目。这些自发地、自下而上开展起来的低碳城市建设倡议虽然如火如荼,但最大的缺陷就是缺乏一套国际可比较的评价指标体系。

衡量一个国家或经济体低碳经济发展状况的指标应该能够测量向低碳经济发展的整个进程,不仅要包括其自身直接排放的相关指标,也要包括通过产品/服务的输入输出活动与世界其他部分产生联系、相互作用的其他指标。以《低碳城市发展指标之哥本哈根宣言》 [11] 为例,除了需要考虑评估城市中直接碳排放的指标外,还需要在输入输出方面评估碳足迹(Carbon Footprint)的指标。考虑到我们对低碳经济的概念界定及其实现途径,衡量一个国家或经济体低碳经济发展状态的指标体系,至少应该把以下指标或因素考虑在内。下面是对人均碳排放水平、碳生产力水平、技术标准、能源消费结构、碳排放弹性以及进出口贸易、产品生命周期、森林碳汇、人类发展指数9个指标的评价。

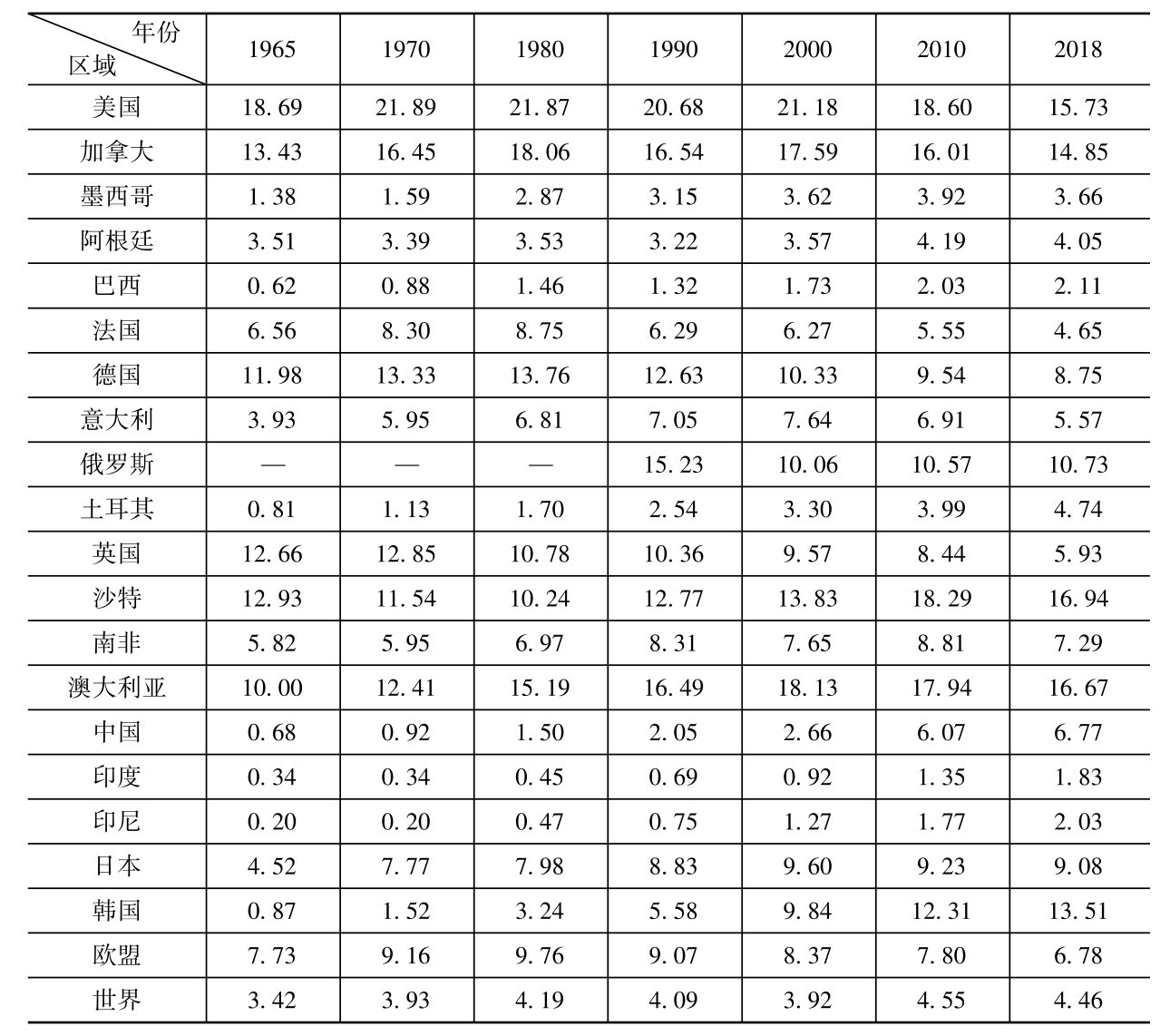

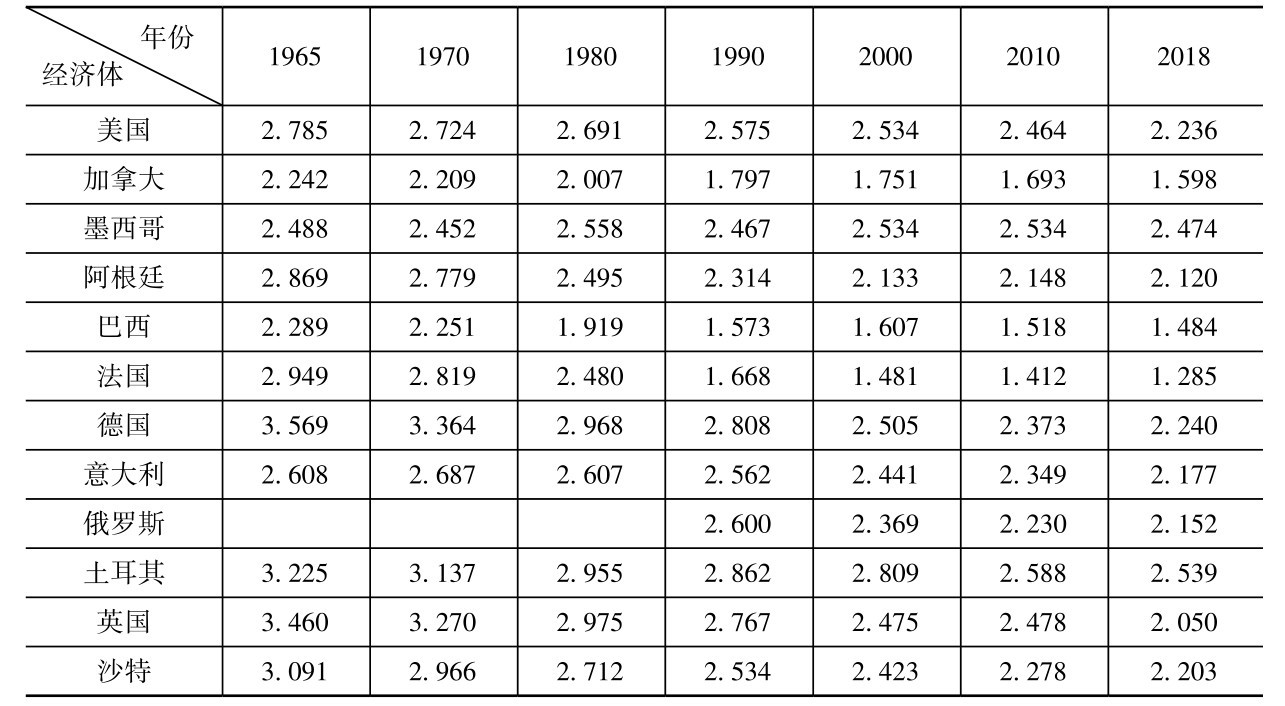

人均碳排放指标具有公平的含义。人均碳排放水平不仅与经济发展阶段密切相关,而且与生产和消费模式密切相关。根据世界银行人口统计和BP能源统计数据, [12] 2018年美国人均排放15.73吨CO 2 ,加拿大14.85吨,澳大利亚16.67吨,日本9.08吨,欧盟28国平均6.78吨,德国8.75吨,英国5.93吨。发展中国家中,中国人均排放6.77吨CO 2 ,印度为1.83吨,巴西2.11吨(见表2-1)。

表2-1 世界主要经济体人均碳排放(吨CO 2 /人)(1965—2018年)

资料来源:世界银行数据库、《BP世界能源统计年鉴2019》。

数据表明,人均碳排放与人均GDP之间存在近似倒U形的曲线关系,包括中国在内的广大发展中国家正处于这一曲线的爬坡阶段。 [13] 一方面,发展中国家工业化、城市化、现代化进程远未完成,发展经济、改善民生的任务艰巨。为了实现发展目标,发展中国家的能源需求将有所增长,这是发展中国家发展的基本条件。 [14] 另一方面,《斯特恩报告》也指出,从全球来看,如果没有足够的政策干预,人均收入增长和人均排放之间的正相关关系将长期存在。必须通过适当的政策措施,才能打破这种联系。 [15] 由此可见,人均碳排放是衡量低碳经济的一个非常重要的指标。

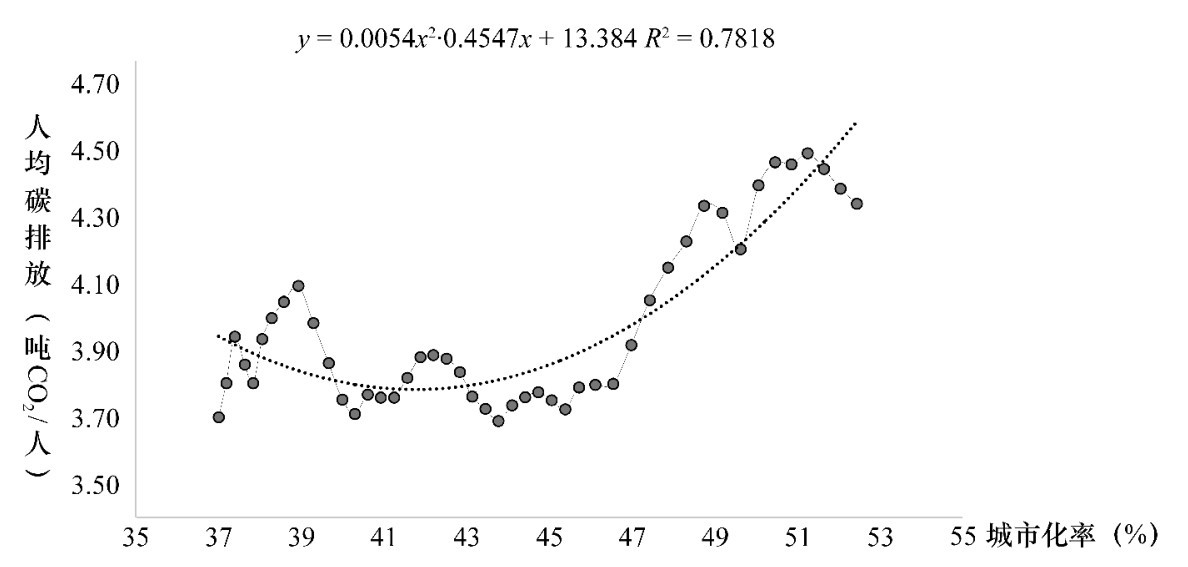

数据表明,人均碳排放和城市化水平存在密切的相关关系( R 2 =0.7818),1971—2016年,世界城市化率由36.75%增长到54.37%,同期世界人均碳排放介于3.71吨CO 2 /人和4.50吨CO 2 /人之间,尤其在2000—2013年期间,人均碳排放城市化水平和城市化水平存在更为密切的相关关系( R 2 =0.9442),2014年起世界人均碳排放呈现下降趋势,这充分说明世界各国开展应对气候变化工作取得了积极进展。

图2-1 世界人均碳排放和城市化水平关联模型分析(1971—2016年)

碳生产力是每单位碳当量的排放所产出的 GDP 总量。碳生产力是单位GDP产出碳排放的倒数,一般可以用来衡量一个经济体的效率水平。由于碳生产力取决于人均碳排放与人均GDP两个指标,所以收入水平的高低和碳生产力的大小并没有直接的联系。

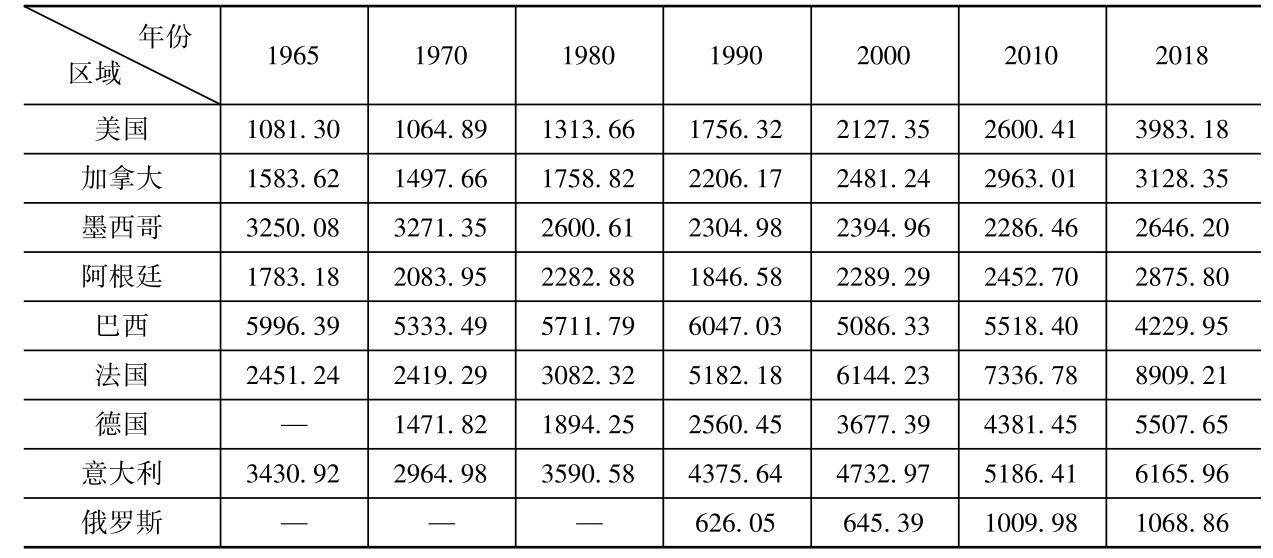

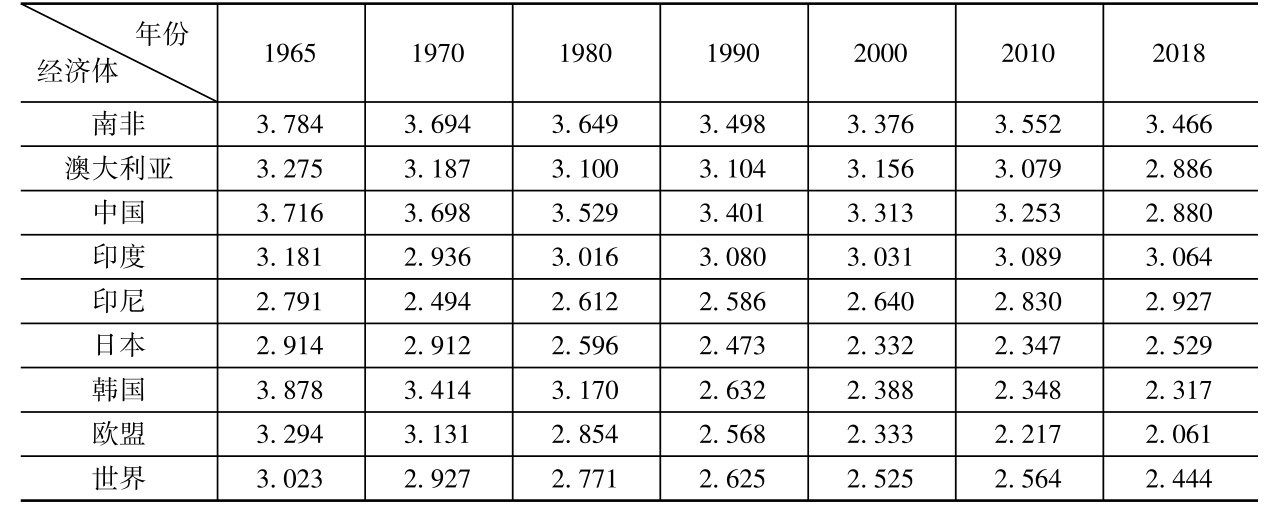

根据世界银行和BP能源统计数据,2019年主要国家中碳生产力水平最高的是法国,为8909.21 Intl美元/吨CO 2 ,美国为3983.18 Intl美元/吨CO 2 ,加拿大为3128.35 Intl美元/吨CO 2 ,澳大利亚为3438.09 Intl美元/吨CO 2 ,日本为4328.46 Intl美元/吨CO 2 ,欧盟28国为5390.70 Intl美元/吨CO 2 。发展中国家中,印度为1099.74 Intl美元/吨CO 2 ,中国为1443.27 Intl美元/吨CO 2 。

值得注意的是,一些非常贫穷的小国,根据国际能源署2018年统计资料核算,2016年赞比亚的碳生产力达到7407 Intl美元/吨CO 2 ,刚果民主共和国的碳生产力达到15384 Intl美元/吨CO 2 ,为世界平均水平的3.1倍和6.4倍,远超过大多数发达国家。然而,从发展阶段分析,2017年赞比亚和刚果民主共和国人类发展指数分别为0.588和0.457,在世界排名位于144位和176位。可见,作为衡量低碳经济发展状态的指标之一,碳生产力指标比较适合经济发展水平(或人文发展水平)较为接近的国家之间对比,碳生产力指标无法考量一个国家(经济体)的人文发展水平以及奢侈排放情况。(见表2-2)

表2-2 世界主要经济体碳生产力水平(美元/吨CO 2 )(1965-2018年)

表2-2 世界主要经济体碳生产力水平(美元/吨CO 2 )(1965-2018年)续表

注:GDP按照2010年不变价美元计算。

资料来源:世界银行数据库,《BP世界能源统计年鉴2019》。

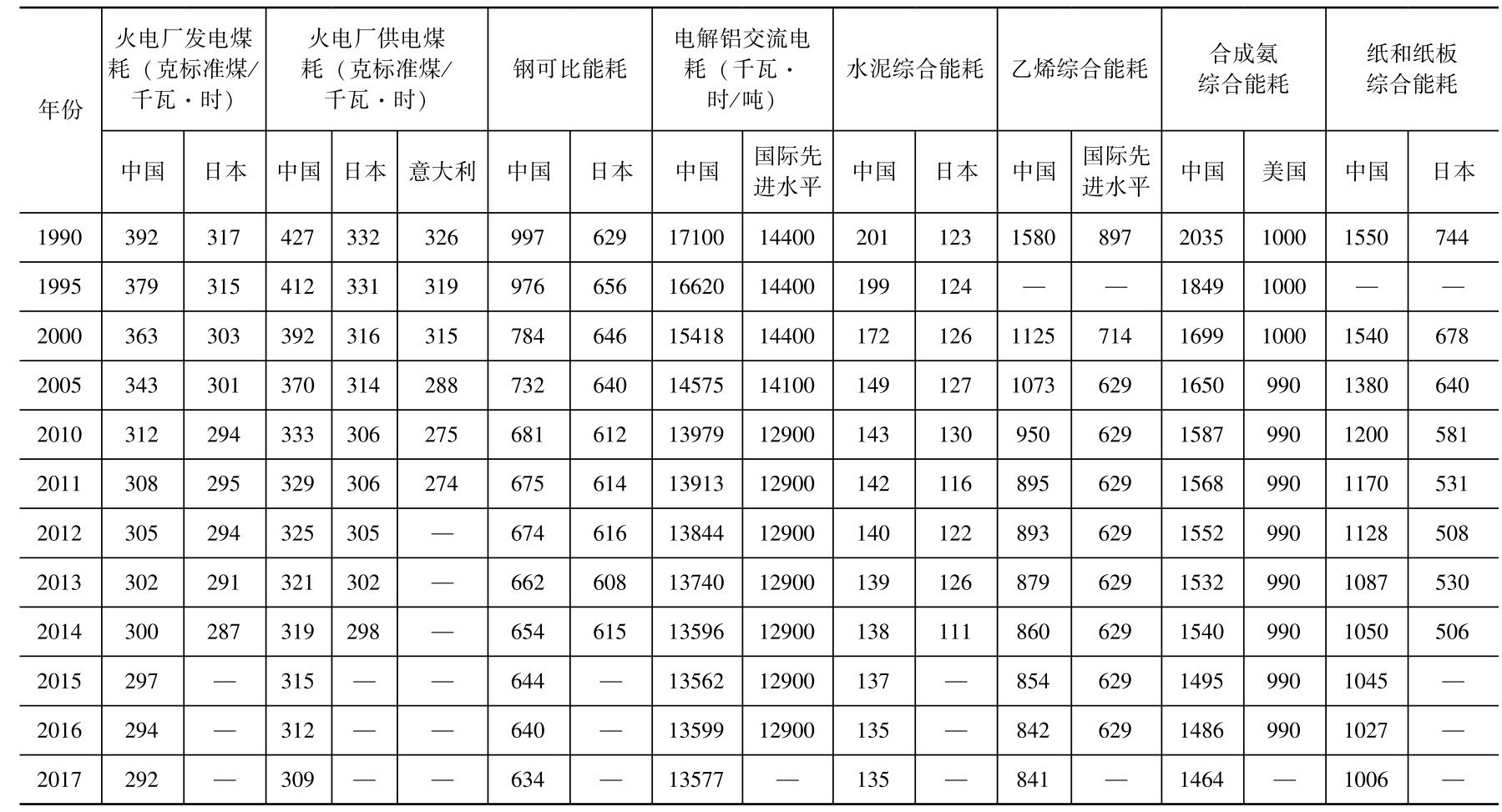

技术标准既可以是单位物理产出的排放水平,如吨钢排放、吨公里排放、单位电量排放等,也可以是具体的技术,如发电超临界机组等,还可以是汽车燃油标准、尾气排放标准、建筑节能标准等。以燃煤电站的煤耗为例,2017年,全国6000千瓦及以上火电厂机组平均发电煤耗和供电标准煤耗分别为292克标准煤/千瓦小时和309克标准煤/千瓦小时,尽管取得了较大进展,但与日本和意大利等发达国家相比仍有较大差距。

以汽车尾气排放标准为例,2018年,全国机动车保有量达到3.27亿辆,同比增长5.5%;其中,汽车保有量达到2.4亿辆,同比增长10.5%,新能源汽车保有量达到261万辆,同比增长70.0%。汽车已占我国机动车的主导地位,其构成按车型分类,客车占88.9%,货车占11.1%;按燃料类型分类,汽油车占88.7%,柴油车占9.1%,新能源车占1.1%;按排放标准分类,国Ⅲ及以上标准的车辆占92.5%。 [16] 国V排放标准相当于欧V标准,欧洲早在2009年9月1日起就正式实施了欧V标准。由于各地区经济水平参差不齐,实施技术标准指标可能会带来技术或贸易壁垒及贸易保护主义,因此在政治可接受性方面可能面临障碍。但是,向低碳经济转型需要靠技术进步来完成,低碳经济的核心之一就是技术创新,因此有关技术进步(如单位产品能耗)的参数必不可少。(见表2-3)

表2-3 主要高耗能产品单位能耗中外比较 单位:千克标准煤/吨

资料来源:《中国能源统计年鉴2018》。

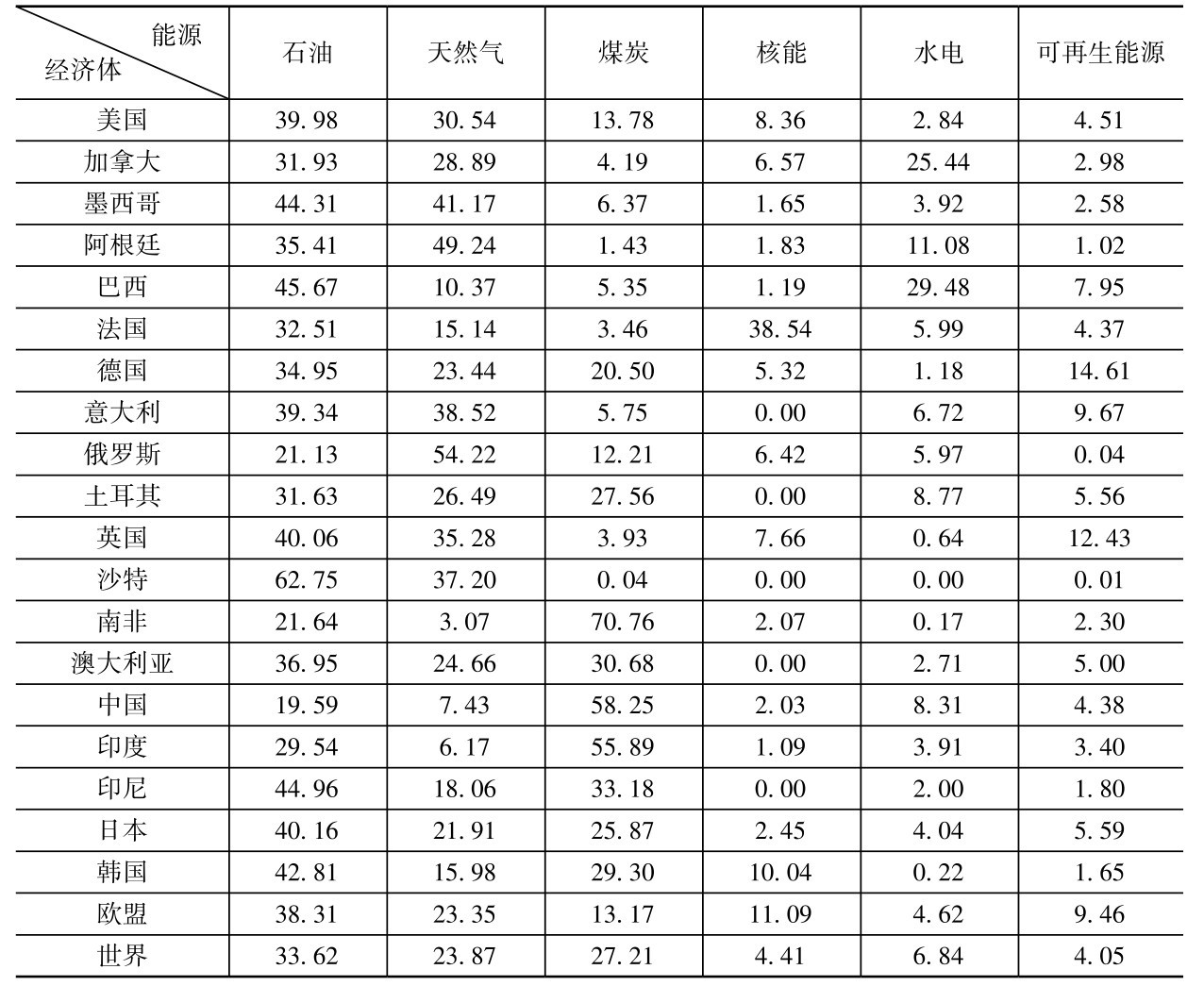

碳排放来源于化石能源的使用,广泛产生于人类生产和生活之中。煤炭、石油和天然气的碳排放系数递减,绿色植物是碳中性的,太阳能、水能、风能等可再生能源以及核能属于清洁的零碳能源。《京都议定书》规定的六种温室气体包括二氧化碳(CO 2 )、甲烷(CH 4 )、氧化亚氮(N 2 O)、六氟化硫(SF 6 )、氢氟烃(HFCs)和全氟烃(PFCs)。其中二氧化碳是最主要的温室气体,大约占温室气体排放总量的80%。能源结构指标可以有两种表达形式,一种是能源碳强度指标(即单位能源消费的碳排放系数),反映的是各国的能源消费结构(见表2-4、表2-5);另一种是零碳能源占一次能源消费中的比例。

表2-4 世界主要经济体能源消费碳排放系数 (单位:吨CO 2 /toe)

表2-4 世界主要经济体能源消费碳排放系数 (单位:吨CO 2 /toe)续表

资料来源:《BP世界能源统计年鉴2019》。

表2-5 世界主要经济体能源消费结构(2018年) (单位:%)

资料来源:《BP世界能源统计年鉴2019》。

关于能源消费碳排放系数,世界平均及主要经济体总体呈下降趋势。2018年,在20个主要经济体中,法国能源消费碳排放系数最低,为1.285吨CO 2 /toe,世界平均水平为2.444吨CO 2 /toe,中国为2.880吨CO 2 /toe,超出世界平均水平17.8个百分点,是法国的2.24倍。而能源消费碳排放系数和能源消费结构密切相关,2018年法国零碳能源消费比重达到48.9%,挪威和瑞典两国的零碳能源消费比重均超过2/3。2015年中国应对气候变化国家自主贡献方案提出,2020年零碳能源占一次能源消费比重达到15%左右,2030年达到20%左右,二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰。欧盟提出到2020年可再生能源消费比例要占终端能源消费的20%, [17] 到2030年实现在1990年的基础上至少减排40%温室气体的目标。其中零碳能源的发展水平既与资源禀赋相关,也与资金和技术实力(能力)相关,是实现低碳经济和低碳发展的一条重要途径。

碳排放弹性以碳排放增长速度和GDP增长率的比值表示。由于低碳经济的目标是低碳高增长,因此碳排放弹性主要考察的是在经济增长为正的前提下,碳排放增长速度下对于经济增长速度的下降程度。庄贵阳借鉴脱钩指标 [18] 的概念,根据碳排放弹性的大小把低碳发展分为绝对的低碳发展和相对的低碳发展。如果碳排放弹性小于0时,即为绝对的低碳发展;如果碳排放弹性在0与0.8之间,则为相对的低碳发展。 [19] 根据世界资源研究所CAIT数据库,通过对全球20个排放大国从1980—1975年、1985—1980年、1990—1985年、1995—1990年、2000—1995年、2005—2000年六个时间段碳排放弹性的数据分析发现,发达国家如美国、英国、欧盟28国、德国、加拿大、澳大利亚、意大利、西班牙、法国、日本和俄罗斯,在6个时间段至少出现一次强脱钩(碳排放弹性小于0),其中英国最为突出,一直呈现强脱钩特征。其余发达国家也以强脱钩和弱脱钩为主要特征。从发展中国家的情况来看,虽然某些发展中国家在某个时段碳排放弹性出现小于0的情况,但主要是由于各种原因造成的经济波动引起的,因为经济增长率为负,显然不属于我们对低碳经济的预期。虽然发展中国家也出现弱脱钩(即碳排放弹性在0和0.8之间),但还没有成为主流趋势。对于发展中国家来说,向低碳经济转型的一条理想轨迹是在经济增长速度为正的前提下,碳排放弹性不断降低。碳排放弹性指标有助于在宏观经济层面整体把握低碳经济发展状况,但这种衡量方法容易受到经济波动的影响。此外,最容易受到质疑的是,只强调碳排放与经济增长的脱钩不能保证大气温室气体浓度的稳定。

产品生命周期(product life cycle),简称PLC。是指产品的市场寿命,即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程,分为介绍期(Introduction)、增长期(Growth)、成熟期(Mature)、衰退期(Decline)四个阶段。

一种产品进入市场后,它的销售量和利润都会随时间推移而改变,呈现一个由少到多、由多到少的过程,就如同人的生命一样,由诞生、成长到成熟,最终走向衰亡,这就是产品的生命周期现象。所谓产品生命周期,是指产品从进入市场开始,直到最终退出市场为止所经历的市场生命循环过程。产品只有经过研究开发、试销,然后进入市场,它的市场生命周期才算开始。产品退出市场,则标志着生命周期的结束。环境保护部1994年在全国开展了中国环境标志计划,主要通过考察产品在整个生产周期过程中对环境各个因素的影响,产品全生命周期概念与产品低碳的概念异曲同工,低碳产品环境标志的制定对低碳发展起到积极的推动作用。

在全球化的世界,经济一体化的程度越来越高。世界贸易增长速度持续高于世界经济的增长速度,使得世界贸易额与全球GDP之比持续上升,贸易发展与经济增长的关联性进一步增强。在全球化产业转移和国际贸易分工的大格局下,中国已经成为世界加工厂和主要的制造业基地。中国经济高度依赖于国际贸易。2000—2016年,进出口总额年均增长12.1%,2013年中国对外贸易首次跃上4万亿美元的新台阶,货物贸易进出口和出口额位居世界第一位。2016年中国进出口贸易占GDP的32.7%,2005—2007年进出口贸易占GDP比重超过60%。但总体而言,中国处于国际劳动分工的较低端,大部分的进口是高附加值的产品和服务,而出口主要是能源密集的制造业生产的产品。在这种进出口结构下,随着大量“中国制造”产品走向世界,中国内涵能源净出口随贸易顺差的增长不断扩大。满足各地消费者需求的同时,中国也间接地出口了大量能源。中国“生态逆差”随外贸顺差的增长不断扩大。

研究表明,中国内外贸进出口背后的内涵能源约占当年一次能源消费的四分之一。 [20] 因此,进出口贸易作为衡量低碳经济的指标,其含义在于我们不仅要考虑生产侧排放,也要从消费侧考虑。但是考虑到隐含能源(Embodied energy)或隐含碳的问题在方法论上还存在争议,而且城市之间产品输入输出的数据不可得,所以在衡量指标体系中不予以考虑。

森林植物在生长过程中通过光合作用吸收二氧化碳、放出氧气,并把大气中的二氧化碳固定在植被和土壤中。森林碳汇就是指森林生态系统减少大气中二氧化碳浓度的过程、活动或机制。

森林是陆地最大的储碳库和最经济的吸碳器。据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)估算:全球陆地生态系统中约储存了2.48万亿吨碳,其中1.15万亿吨碳储存在森林生态系统中。科学研究表明:林木每生长1立方米,平均约吸收1.83吨二氧化碳。目前,全球森林资源锐减,减弱了对大气中二氧化碳的吸收,成为导致全球气候变化的重要因素之一。

恢复和保护森林作为低成本减缓全球气候变化的重要措施之一写入了《京都议定书》。IPCC在2007年发布的第四次全球气候变化评估报告中指出:林业具有多种效益,兼具减缓和适应气候变化双重功能。扩大森林覆盖面积是未来30—50年经济可行、成本较低的重要减缓措施。许多国家和国际组织都在积极利用森林碳汇应对气候变化。

根据国家林业局资料,1980—2005年,我国通过开展植树造林和森林管理活动,累计净吸收二氧化碳46.8亿吨;通过控制毁林,减少排放二氧化碳4.3亿吨。根据第八次全国森林资源清查(2009—2013年)结果:我国森林面积已达2.08亿公顷,完成了到2020年增加森林面积目标任务的60%;森林蓄积量151.37亿立方米,已提前实现到2020年增加森林蓄积量的目标;森林植被总碳储量由第七次全国森林资源清查(2004—2008年)的78.11亿吨增加到84.27亿吨,森林覆盖率由2008年的20.36%提高到2015年的21.66%。

1990年,联合国开发计划署(UNDP)选用收入水平、期望寿命和教育水平这三个指标,来把人文发展作为一个全面综合的度量。1990年联合国开发计划署创立了人文发展指数(HDI)即以“预期寿命、教育水准和生活质量”三项基础变量按照一定的计算方法组成的综合指标。

按2014年人类发展指数指标计算,其中健康长寿:用出生时预期寿命来衡量;教育获得:用平均学校教育年数指数、预期学校教育年数指数共同衡量;生活水平:用人均国民收入(2011购买力平价美元)来衡量。

每个指标设定了最小值和最大值:出生时预期寿命:20岁和85岁;平均学校教育年数(一个大于或等于25岁的人在学校接受教育的年数),0年和15年;预期学校教育年数(一个5岁的儿童一生将要接受教育的年数),0年和18年;人均国民收入(2011购买力平价美元): 100美元和75000美元。

HDI指数的计算公式:

指数值=(预期寿命指数·教育指数·收入指数) 13

预期寿命指数=(预期寿命-20)/(85-20)

预期学校教育年数指数=(预期学校教育年数-0)/(18-0)

平均学校教育年数指数=(平均学校教育年数-0)/(15-0)

教育指数=(预期学校教育年数指数+预期学校教育年数指数)/2

收入指数 = [ln(人均国民收入)-ln(100)] / [ln(75000)-ln (100)]

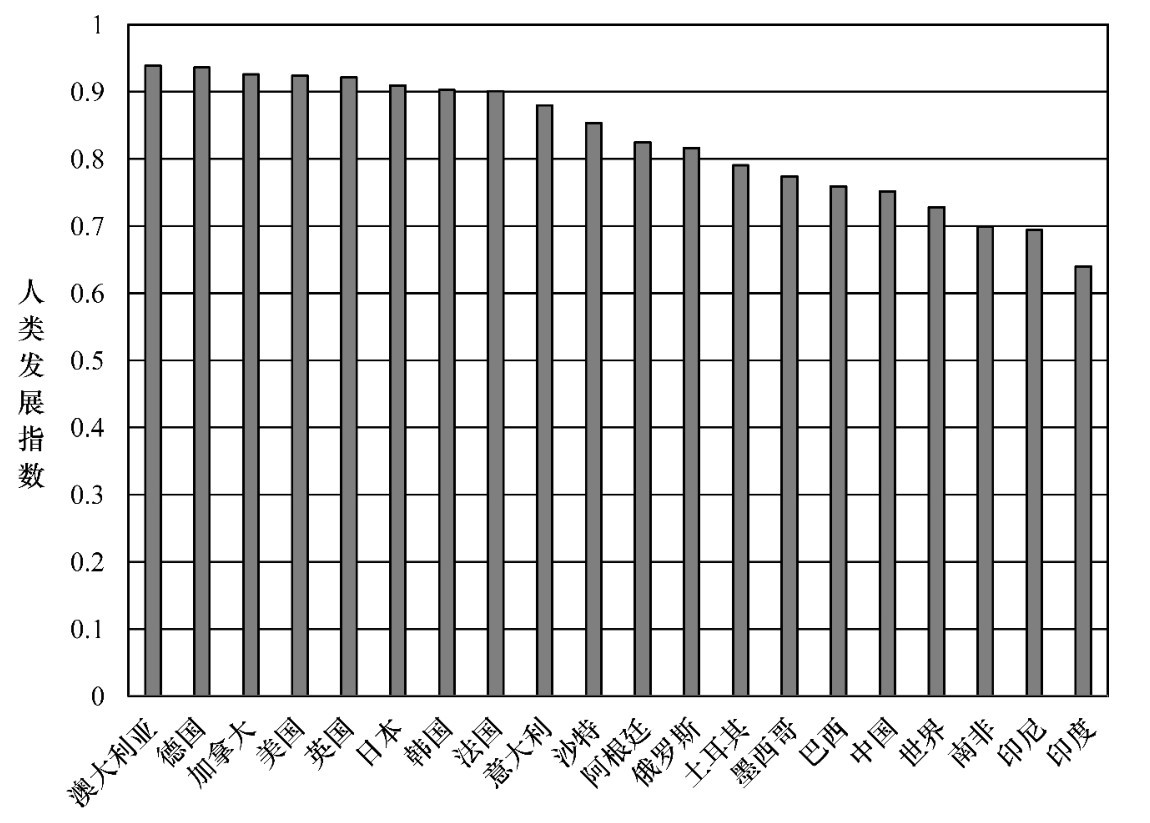

根据《UNDP2018年人类发展报告》设定,人类发展指数高于0.8为极高人类发展水平,介于0.7—0.8之间为高人类发展水平,介于0.55—0.7之间为中等人类发展水平,低于0.55为低人类发展水平。在189个国家和地区中,极高、高、中等、低人类发展水平数量分别为59个、53个、39个、38个,世界平均水平为0.728,最高值挪威为0.953,最低值尼日尔为0.354,中国为0.752,位居第86位。(见图2-2)

图2-2 世界主要经济体人类发展指数(2017年)

资料来源:《UNDP 2018年人类发展报告》。