资本主义问题可以从多个角度来观察,但是那些经济的和社会的角度却构成了一个必要的起点。

首先,资本主义可以定义为一种将某种生产、流通和分配方式符号化后的普遍功能。资本主义,资本的“方法”,将被当作是对各种商品,如货品、行为以及服务的特殊定价程序,其基础是取自一种特定句法的指数和符号化体系,使得过度—符码化和管理控制能够通行其中。

这种“形式主义的”界定能够立足,是因为尽管同与之相关联的技术和社会—经济系统[格局(agencement)]无法分离,这样一种符号化功能也必定有其内在的连贯性。从这一点来看,资本主义“写作”的风格(方式)(参看德里达)可能类似于数学的数据库,其不证自明的统一性不会因为可能应用于数学意外的领域而受到质疑。我们建议称呼这第一个层面为资本主义的符号体系,或资本主义价格体系的符号学(the semiotic of capitalistic valorization)。

其次,资本主义似乎是某种特殊社会关系的创始者;在这里,规定、法律、使用和实践都涌现出来。经济协作的程序或许不同;重要的是维系某种特殊的社会秩序,这种秩序的基础是在那些垄断权力的人和那些受制于权力的人之间进行角色划分,与工作和经济生活的各个领域一样,与那些生活方式、知识和文化领域一样。所有这些划分,连同性别、年龄群以及人种的划分,重点都是“在到达点”形成各个具体的伙伴群划分。这第二个层面将被定义为划分结构,这个层面也是为了维持特定程度的内部连贯性,无论历史加诸怎样的改造或突变。

然而,显而易见,资本主义的“编码”并非始于某种“法规”,该法规一度而且永远决定着所有的人际关系。它所加诸的秩序如同其自身的经济句法一样都在演化。在这个领域,如同在很多其他领域一样,各种影响都不是单边的,我们从未遇到过单向的因果关系。它同样也不是对符号系统和划分系统之间的某种简单对立感到满意的问题。这两个方面总是并肩而行,它们之间的差异在能够使我们弄清楚各种互动这个意义上是相关的,每一个互动都有第三个同样重要的层面:生产过程层面。让我们开门见山,从现在的视角,这个比较次要的层面不应该等同于马克思主义者用“生产关系”或“基础的经济关系”等表达法所指的东西。无疑,我们的“生产过程”范畴包含了马克思主义的生产过程范畴,但是在可以无限延伸的机器领域,它远远超过了马克思主义的生产过程范畴,无论在具体意义上,还是在抽象意义上。因此这些过程要素便必须包含物质力量、人的劳动、社会关系,还有形形色色的欲望投资。如果这些要素的秩序导致它们的潜力得到某种丰富——整体大于部分之和,这些过程性互动就应该称作图表性的——我们将谈到剩余价值机制。

在这些条件下,继续将资本主义看作一个一般性的总体还是合理的吗?这些为它提出的形式定义会受到谴责,以抹去它在时间和空间中的多样性吗?带有神秘性的资本主义是一个怎样的地方?历史连续性的唯一元素似乎恰恰是它的生产领域的过程特征,我们刚刚在非常宽泛的意义上提出了生产范围,而历史连续性好似能够表现不同体验的特征。只要你从剥削无产阶级的角度,或者从经济符号化方法开始加速大市场(纸币、流通货币、引用卡等)的出现这个角度看,你便可能在所有的地方,在所有的时间里“发现”资本主义。然而,过去三个世纪的各种资本主义确确实实已经“起飞”,科学、工业技术、商业技术和社会在独一的一般化改造过程[这个过程与解辖域化(de-territorialization)连在一起]中共同拥有它们的未来正是起飞的唯一时刻。所有的事情都让我们相信,如果没有这样一个“机械结”(mechanical knot),如果没有“存储范围”(mecanosphere)的激增,资本主义形式在其中得到发展的社会将无法战胜世界危机和战争带来的大震撼,而且其结局肯定是其他伟大文明均经历过的同样盲目的联盟:一种没完没了的痛苦或一种“莫名其妙的”突然死亡。

因此,资本主义不仅代表了不同的机制、技术系统、经济系统的滑稽组合形式,而且代表了概念系统、宗教系统、美学系统、感知系统、欲望系统的滑稽组合形式。它的符号化工作——《资本论》的方法——会同时形成社会的和生产的集体计算机 [2] ,还有一种适用于其内部冲动的“引导头”(homing head)。在这些条件下,它的原材料,它的基本饮食,都不可能是直接的人的劳动或机器的劳动,而是由各种符号性引航办法(means of semiotic pilotage)组成的整体,这些办法同手段、社会中的嵌入、再生产,同这个机械一体化过程所关注的很多元素部分的流通都有关系。将资本资本化的是符号的力量。但是,并非任何一种力量——因为那种力量可能根本无法区分早期的种种剥削形式——都是符号意义上的解辖域化力量。资本主义赋予某些社会亚系统一种能力,旨在借助某个集体符号化系统来选择性地控制社会和生产。它之所以在历史上得到阐发,是因为它试图控制不同的要素,这些要素聚合到一起以保持它的过程性特征。资本主义并不是要在社会各个领域施行残暴权力。它努力使边缘的自由,有利于创造的相对空间维系得井井有条,这一点对它的延续甚至可以说至关重要。对它而言,最重要的是掌握符号的车轮,它们对于关键性的生产组织,尤其是牵扯到改变机械过程(调整机器的力量)的那些生产组织是必不可少的。毫无疑问,由于历史的力量,它被迫让自己参与到所有的社会领域中——公众秩序、教育、宗教、艺术等。但是,一开始,这并不是它的难题;它首先而且一直是权力组织及其归化的评价方式和技术控制方法。

它所有的“神秘”都来自它竭力要表达的方式,在参与且对等的同一个一般系统中,实体——物质的和经济的物品,个体的活动和集体人类的活动,以及技术的、工业的和科学的过程等,乍一看极为不同。理解这个神秘性的关键其实在于一个事实,即它自己并不满足于将那些林林总总的领域标准化,对它们进行比较,给它们以秩序,使它们信息化,相反地,利用这些各不相同的操作所提供的机会,它们每一个当中抽取同样的机器剩余价值(mechanical surplus-value)或机器剥削的价值(value of mechanical exploitation)。它通过某个符号化系统重新赋予最不同的机器价值以秩序,这个能力使资本主义不仅能够控制(手艺的、生产的、工业的等)经济领域的物质机器,并且同样能够控制在(生产性的—非生产性的、公共的—私人的、真实的—想象的等)人类活动的核心发挥作用的非物质机器。

每一个“明显的”经济市场预示出现在没有交叉的、不同的“潜在”领域,这些领域包括机器价值、欲望价值、美学价值等,我们可以称它们为满足价值(values of content)。有意识的和“平面的”经济价格体系因为“深度”价格体系模式而具有双重功能,同交换价格体系非常明显的系统相比,深度价格体系模式相对而言是无意识的。但是,满足价值是制造出来的这个事实在给定的生产关系这个框架中,考虑到满足价值本身同形式经济价值的关系,对它们的内部组织而言并非不会发生。它们发觉自己,尽管是不由自主地,被带入一个对等框架中,被带入一个价值与参照的普遍化市场当中——整个问题在使用价值/交换价值的分裂处发生了转向,它因此被证明完全无效,因为事实是资本主义均衡框架的建立在清除这些形式的社会满足方面自有效果。使用价值在某种程度上被拉入交换价值的轨道,于是便从资本主义过程的表面消失了,所有一切都保持着自然状态,所有的“需要”都是自发的。等于离开了对使用价值进行革命性的重新解释所采取的各种一维视角。

[这是否意味着交换价值占据统治地位不可避免?除非它意味着我们必须设想欲望的种种安排,这些安排十分复杂,它们甚至能够颠覆性地改变人与交换价值的关系。已经达成一致的是我们在此将要谈论价值,或者对欲望的安排,这标志着我们从任何关于“他性”(Otherness)或不在场(Absence)的神话学中分离出来,神话学会在另一个层面再次开始处理“再-归化”计划或被资本主义毁灭的种种世俗关系。]

在这个一体化的过程中,资本主义的价格体系占了上风,之所以如此是因为对下面两个市场的双重阐释:

——形式经济价值的一般市场

——机械价值的一般市场

正是在双重市场这个体系中,资本主义语境中交换行为原本不平等的、操纵性的特征找到了自己的源头。正是因为资本主义安排的符号化模式所具有的性质,最后,它总是从一种矛盾运作继续:

(1)将不同领域的不对称力量和权力纳入交流和形式对等中。

(2)解除封闭地域(财产法的规定)的限制,进行社会划分,其基础是对物品和权利进行分配的计划,类似的基础还有对适合于不同社会群体的感情、品位、“无意识”选择模式进行定义。

[我们因此又遇到另一种类型的难题:现在的威胁是再也不可能走出经济形势与机械满足的简单对立,我们冒险将一整代定价过程中的历史必然性具体化,而前资本主义价格体系的这种种安排则等待被某种解-辖域化的资本主义价格体系,被它们的各种特殊性、它们的异质性过度符码化,它们的关系是不平等的,该特点将表现为本质上是定量性的价格体系运动(qualifying movement of valorization)被辖域化的痕迹,定量性的价格体系运动的作用是同质化和“平等化”。]若果真如此,如费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)所展现的

,在以威尼斯、安特卫普、热那亚、阿姆斯特丹等城市为中心的世界经济时代,资本主义市场根本不平等的特点较之当代所有世界市场会更加清晰可见,更少“脉脉温情”,结果是后者尚未达到透明的、中立的经济书写的表面。相反地,对第三世界的剥削显然不属于平等关系,而属于掠夺关系,通过廉价技术产品和一些奢侈的小玩意儿“加以补偿”,这些东西只能供一小部分特权人员消费。所有这一切都不能阻止“新经济学家”和“新自由主义者”不厌其烦地宣扬要在所有地方、在所有情况下保住资本主义市场的体面。

,在以威尼斯、安特卫普、热那亚、阿姆斯特丹等城市为中心的世界经济时代,资本主义市场根本不平等的特点较之当代所有世界市场会更加清晰可见,更少“脉脉温情”,结果是后者尚未达到透明的、中立的经济书写的表面。相反地,对第三世界的剥削显然不属于平等关系,而属于掠夺关系,通过廉价技术产品和一些奢侈的小玩意儿“加以补偿”,这些东西只能供一小部分特权人员消费。所有这一切都不能阻止“新经济学家”和“新自由主义者”不厌其烦地宣扬要在所有地方、在所有情况下保住资本主义市场的体面。

在他们看来,只有这样才能保证成本与限制发挥最好的仲裁作用。

[3]

最反动的经济学家因此似乎已经将一幅被颠倒的历史进步图景内置化了。因为最恶劣的删减恰恰是只有部分的历史必然性,有人可能会毫无顾忌地直接跃身而入。市场因此被断言为唯一系统,只有这个系统才能保证对于各种复杂社会的规范而言必不可少的所有信息能够最大限度地调用。市场,哈耶克解释道

[4]

,不仅是一种使物品和服务得以交换的无名机制,或是一种“分担贫困的静态机制”,更重要的是,它是一种动态工具,负责生产或传播分配给社会机体的知识。简言之,正是“自由”思想将要同信息概念联系在一起,并且它会发现对自己的接受采用的是“控制论”方法。按照维拉·卢兹(Vera Lutz)的说法,“是信息的不完美给了资本主义作为一种社会组织系统基本的raison d'être(存在的目的和理由)。如果信息是完美的,则不需要资本家;如果没有任何问题,我们都可以做社会主义者”。

[5]

交换的不平等性,按照持这种理论的人的说法,说到底就是因为这些社会中信息成本结构的“不完美”。

在成本上多花一点力气,一切都能解决!然而,第三世界并不是真的用自己的劳动和财富来“交换”一箱一箱的可口可乐,甚或一桶一桶的原油。它是因为强势经济的侵入而受到掠夺,而且会失血而死。这同富裕国家中的第三世界和第四世界的情况一样,尽管比例不同。

在成本上多花一点力气,一切都能解决!然而,第三世界并不是真的用自己的劳动和财富来“交换”一箱一箱的可口可乐,甚或一桶一桶的原油。它是因为强势经济的侵入而受到掠夺,而且会失血而死。这同富裕国家中的第三世界和第四世界的情况一样,尽管比例不同。

资本主义市场的不平等性质实际上并不代表一缕古风,一种历史的残留。世界市场上“交换”的伪平等主义表象与其说是因为信息的缺乏,不如说是对社会驯服过程所做的意识形态伪装。它是对集体主体性进行整合的技术中的基本元素,旨在从这种主体性中获得最有利的力比多认同,甚至获得某种对剥削和隔离关系的更主动顺从。相较于机械价值和欲望价值,物品与行为之间的差异这个相关性似乎很容易变得模糊。在某种特定的结构中,人的活动受到资本主义社会的全面控制和引导,生产出有效的机械制品,而其他结构的进化制品在经济意义上已经落伍了,它们因此发现其“机械毒性”(mechanical virulence)贬值了。在第一种情况中,某种活动力(a power of activity)(某种权力资产)被改造成为具有很高价值的机械力,在第二种情况中,某种机械力(某种权威)偏向于形式权力(formal powers)一边。

[我们已经看到,如果我们用一种对立来让自己感到满意——经济符号系统(例如,市场系统)和分支社会结构的对立,我们缺少的是机械整合元素。另外,如果我们止步于某种对立,符号系统——例如,经济信息——和机械过程之间的对立,我们的风险是丧失掉被辖域化的集体投资、经济的和社会的有效生态结构。在前面的情况中,我们陷入形式主义的社会学还原(sociological reduction)泥潭无法自拔,而在后面的情况中,我们则飞入辩证法的推论中而脱离了历史现实。因此,我们必须将这三个元素“抓”在一起,它们是资本主义的系统元素、结构元素和过程元素,只能视情况来定哪一个应该排在前面。]

经济学家一般会将不同的评价公式说成是相互排斥 [6] ,事实上,在真正的经济史上,它们紧密相连——要么相互竞争,要么相互补充。 [7] 难道没有一种情况是努力对它们每一种都做出更清晰的限定?它们不同的存在形式(商业的、工业的、金融的、垄断的、计划经济的或官僚的价格体系)都是因为从其基本元素中“挑选出”某一个放在突出位置,因此,它在这里已经被还原为三个术语:

——机械生产过程

——社会隔离结构

——占主导地位的经济符号系统

从这样一个最小的模式出发——必不可少,但很难说充分,因为它从来就不是一个关于简单元素按照它们自己的优先性系统进行结构的问题,我们现在开始考察一种经济价格体系结构的生成化学,这种系统源自基本元素之间各种随机优先组合。

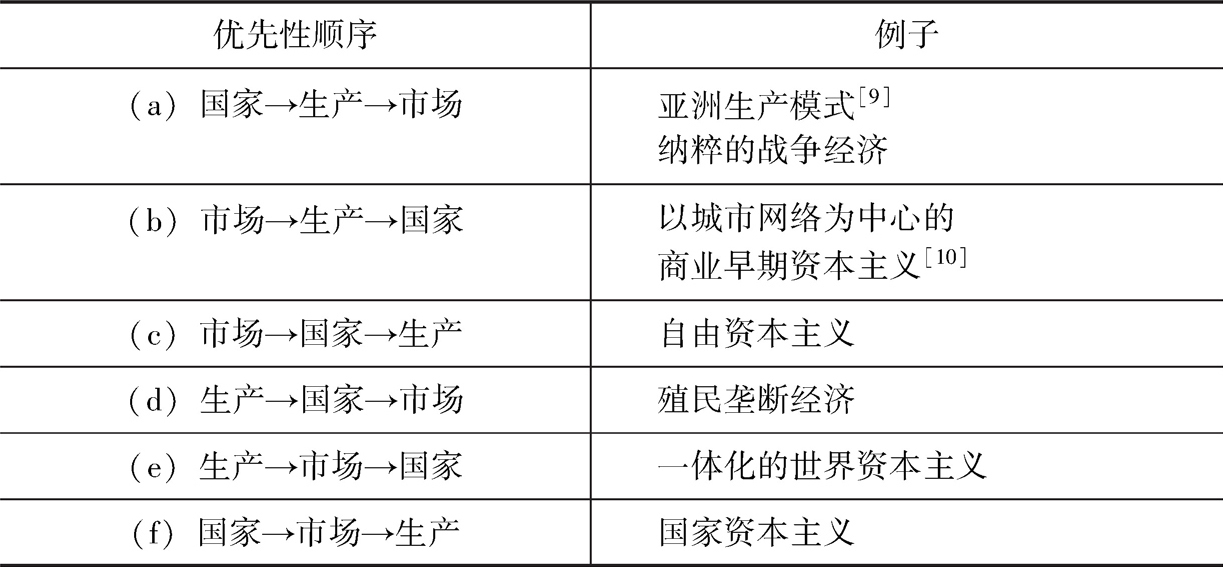

在下面的资本主义价格体系结构表中:

(1)社会隔离结构只能从国家的经济问题角度来加以考虑(对隔离关系进行分层——对各种经济运动中的一个重要部分之中心方向所造成的种种后果的分析,可以在国家的账目中进行观察);

(2)经济符号系统只能从市场问题角度进行思考(在最宽泛的意义上,如前所指的人的市场、思想的市场、幽灵的市场等);

(3)生产过程不能更具体了。

(箭头表示元素之间的优先性。)

[9]例如,公元2、3世纪的中国,参见 Sur le mode de production asiatique , Sociales, 1960。

[10]例如,13和17世纪之间的威尼斯、安特卫普、热那亚、阿姆斯特丹。

应该强调一下,这张图表的目的绝不是展示一种资本主义的历史形式的普通类型学,它仅仅说明,资本主义不可能等同于某种单一的公式化表述(例如,市场经济)。你也可以引入若干补充元素或对每个元素串的内部元素加以区分,以此来使之更加复杂并使之更加完善;屏障绝非无懈可击(在市场的符号巨轮中,在国家层面,都存在“机械生产”——例如,在公共建筑中,在媒体上;在最自由的经济体系核心存在着“国家权力”;不仅如此,这些被最后命名的元素始终在生产领域内部发挥着决定性作用)。在这里提出来,仅仅是一个陪衬,从出现于(b)表述系统的种种关联性出发,这些系统似乎彼此相距遥远,但却朝着相同的历史方向前进。

一般而言:

(1)某些结构再现重大历史动荡的能力,或解释某个公式的能力,伊利亚·普里高津(Ilya Prigogine)特别喜欢用公式,它们引导“过程远离历史平衡”(原文为“processes farm from historical equilibria”,其中“farm”疑为“far”之笔误,所以按后者译为“远”——译者)的能力为生产元素的首要性所决定。

(2)部族、伦理、宗教、城市的层次性,排他的社会等级、阶级等等所信奉的公理发生改变,抗拒这些改变的程度取决于社会隔离性元素是否占据首要地位。

(3)它们的符号价格体系的创新特点(它们应该或者不应该能够顺应,能够依照新程序变得更加丰富,这是个事实)或多或少都依靠它们的整合力,依靠它们的“殖民”力,不仅在经济生活中,而且在社会生活中进行殖民,让社会臣服于各种机械门类。

“历史方向”在此应该同发展的生产门类联系起来,这个事实并不一定意味着历史会结束在透明的客体中,这一点非常值得注意。历史存在一个“机械的方向”,根本不可能终止这个历史“向四面八方扩散”。机械门类容纳并引导着资本主义的历史块茎(根),却不能同时掌控它的归宿,在社会隔离性和经济价格体系模式的进化之间的公平竞赛中,它将继续展开。

我们再来看一下这些各不相同的优先性公式。

优先顺序(b)将国家问题移到第三级,具体例证是13、14世纪的商业早期资本主义。[对于17世纪荷兰联合省(Dutch United Provinces)的商人而言,国家问题远在商业利益之后才出现,所以当这些问题成为他们的葡萄牙或法国敌手的武器时,没有人真正为这个事实感到震惊。 [8] ]所有具有生产性的文化和公共机构领域进入奇形怪状的成熟期,借此,关于资本主义的延伸和稳固,它提出了一个特殊的难题。

贷款现象——通过在国际商业中扎根的信函交易(trade in letters of change)——使这类成熟期“集中出现”。值得注意的是中世纪的法律徒劳地想要阻挠商业财物的自由流通;这一做法遭遇到公共力量的敌意,它们想稳定交换并控制货币的流通。所以才有了关于这些商人银行家挑起的“背书战争”(endorsement war)的故事,它们实际上已经扩展到了交换证明(letters of exchange)(银行存款),可以列入清单的东西(流通货币):转账权(the right of transfer)(通过简单的折扣流通的清单,而交换证明——在法律上——是不能自由转账的)。尽管千呼万唤,答案仍然不清楚,也不确定:例如,在威尼斯,直到1652年7月6日,信用通汇银行的会计师都不允许通过转账来支付已经背书的交换证明。如果不是因为它成了(类)国家结构在控制资本主义货币运动上的迟缓和无能的症状,这个事实依然处在边缘地带。1766年,阿卡莱斯·德·斯格里昂(Accarias de Scrione)仍然可以写下:“如果十个或十二个阿姆斯特丹的商人凑到一起开展一次银行业务,他们可以让两亿弗罗林(florins)立刻在整个欧洲开始流通,在付现方面,弗罗林更受欢迎。没有一个君主可以做成这件事……这样的信用是一种力量,这十个或十二个商人在所有欧洲国家铸成了这种信用,完全不依靠任何权威。” [9]

优先顺序(c)将生产问题放到了第三位,具体例子是19世纪资本主义的粗放式自由主义。它为现代辖域化国家的构成设置了一个历史难题。很荒谬地,自由主义始终专注于建立某种国家工具,而不是生产的一般性增长。如果你接受哈贝马斯的分析,即或许“那时,准确地说,不存在任何意识形态” [10] ,那么,你就更容易明白,远非为自由贸易的大厦加冕,萨伊定律(Say's Law)的法则——一般平衡理论——代表的是它的法律表达;它“将刀子扔进大海”并且让身体消失在它虚构出来的工作中。线性、包容性、几何性表述的管辖权(Jurisdictio),因此将对生产潜力的过度剥削,劳动力的一般性调动,物品、人员以及资本的加速流通结合在一起——你就可以得到一种自发的供需平衡,因此也证明了整个系统可以自我调节……“但是,条件是在交换中没有来自经济之外的干涉。” [11]

可以看出来,需要一个怎样独特的历史结合物,才能提出这个不受任何权威干预的社会自由梦想。因为自由竞争的平衡或多或少都是非权威性的权力。如果(现实中)不能确定这个特征,霍布斯的公式便永远不可能导致那样可怕的倒置——权势,而非真理,制定了法律(veritas non auctoritas facit legem)。权力的真理,英国通过其工业潜能足以控制市场渠道,来玩儿这场将物质财富的政治层面置于背景位置的游戏,而且仍然能够赢得不仅限于物质财富的东西……(《英国玉米法》的废除仅仅从19世纪中叶才开始),事实上,自由主义的精髓在于逆向运动,与内容对等无法分割,内容对等从肯定超级权力的意义上将权威不在场的乌托邦翻译成:如果介入与持续的控制理性化的基本关系当中,真理将仅仅成为比例(同质性的先决条件,即一般性平衡,此后从它们所表现出来的“国家”秩序中引出它的合法性)。用朴素的话语表达,即国家“至少始终同所要求的社会和政治环境同样强大”。 [12] 霍布斯的名言可以直接翻译为:财富就是权力,权力就是财富……

一个大市场的存在意味着中心控制——尽管是一种微妙的控制,这是绝对必要的。生产以不断扩展的市场为基础的“遥控”对国家的干预和套利行为是一种补充,离开了这个遥控,系统将会与其自身的局限发生冲突。尤其是它将表明,自身无法生产(基础设施、公共服务、集体功能、军事装备的)基本设备。

优先顺序(a)将市场调到了第三位,具体例子有亚洲生产模式或纳粹的战争经济(强迫性劳动,货币经济的控制相对较小,法老或元首掌控的国家无所不能的性质得到典型体现)。这造成特殊的历史难题。

(1)关系到对资本积累的控制。必须积累脱离国家权力和军事机器的剩余价值;必须限制分散的贵族阶层经济和社会权力的增长,否则,它终将可能威胁到统治阶层;这终将导致社会各阶级的发展。在“亚洲式”帝国的情景中,可以通过停止生产 [13] ,通过大规模的牺牲性消费,通过豪华型建设和奢侈消费等来实行这类调控。在纳粹帝国,则是通过内部屠杀和全面战争。

(2)关系到外部的机械侵入,尤其是军事技术的革新,它们没有得到及时应用,因为它们是保守的,也因为它们难以接受具有创造性的主动精神得到发展。(有些亚洲帝国进行了一些军事革新。)

优先顺序(f)将生产问题调到了第三位,具体的例子有苏联的国家资本主义(斯大林的各种计划形式等),它同亚洲生产模式的近似之处已经强调过多次。[中国模式,至少毛时代的模式,通过各种方法大规模约束集体劳动力,与其说属于(f)公式,不如说属于(a)公式。]它在经济符号化的工具问题上,尤其是在建立市场,不仅是经济价值市场,还有声誉价值市场、创新价值市场,以及欲望市场上造成了特殊的历史难题。在这种体系中,市场系统的不安,连同社会群落的过分层级化,与某种权威控制相关,此类控制只能在其领域不过分暴露出外部影响,不面对来自机械生产门类其他分支的挑战等条件下才能勉力维持。因此,到最后,古拉格系统要能站住脚,前提必须是苏联经济凝固了,至少部分地,创新计划在先进的技术、科学和文化领域凝固了。这个难题现在因为对社会-符号控制工具(系统)的民主化要求而被延长了(例如,波兰工人争取“工人”做主的斗争)。

优先顺序(d)将市场问题调到了第三位,具体例证为古典帝国主义剥削,对于大资本主义实体,它构成了一种补充性的积累形式,没有重大的机械问题 [14] ,也没有考虑解体对被殖民国家的影响。边远地区的商务垄断可能青睐于在大城市投入垄断资本和强化国家权威。它在重建被摧毁的殖民社会,包括建立一个高度人工化的国家方面形成了历史难题。

优先顺序(e)将国家问题调到了第三位,具体的例证是一体化的世界资本主义,这个顺序将自己放置在既“高于”又“低于”前资本主义和资本主义隔离关系的位置上(也就是说,在同一时间内,既在世界层面,又在分子层面),其基础是资本评价和价格体系的符号方式,这些方式是全新的,而且拥有一种提升后的能力,可以对所有人类活动和功能进行整合。

原则上,“整个社会都变得具有生产性;生产节奏即是生活节奏”。 [15] 经过大幅度的简化后,我们可以说,资本跃居社会之上的这个高点只能建立在机械整合和社会再生产的结合处——社会再生产恰巧是一种复杂、保守、机械的再辖域化的结果,即使没有完全沿用社会隔离这样的字眼,至少采用了它的基本原理(等级的、种族主义的、男性至上主义的,等等)。我们在此要谈到社会-机械资本,正是这个东西引导我们非常严肃地接受了新自由主义的思想,起点则是信息理论对经济领域的侵入。当信息在社会机器中占据首要位置,事实上,它似乎将不再同流通领域的简单组织联系在一起,而是以自己的方式成为一种生产元素。信息作为一种生产元素……在这里是通过网络资本的形成对社会进行解码的最新公式。这已经不再是凯恩斯所谓的超验性系统组合的年代(关于国家调节的某种投资,凯恩斯发现了一种新空间和新的生产节奏,国家调节是一种寻找平衡的功能),流通将不再是权力利润的社会确认中的一个矢量;它瞬时变成了生产——再辖域化——机械利润的资本化,其表现形式是对隔离性的社会再生产的操纵和控制。由此,资本的运作所依据的似乎是“一个没有源头、没有冲突、没有批评的总体性。对总体性加以分析,在这里,总体性被认为是理所应当” [16] ,而且它本身也被认为同某种总体性话语难解难分,这种话语在“新经济”的犬儒主义中找到了自己的表达形式。同样,也应该说,新自由主义理论在这种犬儒主义之外也没有任何内容,犬儒主义是一种意志的全部,该意志要证实最终是为了生产而生产,而且是以最古典的方式(我们正是应该讲美国在军事研究费用的令人难以置信的增长放在这个语境中)。所以,生产空间的重构其出现不再被看作在功能上,是整合所有新的现世“数据”的需要:永久的重构已经成为资本主义过程本身的法则,而危机则是流通形式本身。“重构不是这个阶段的规则,而是在任何阶段,在社会过程的所有时期,获得发展的一种运作。” [17] 只有危机可以接受在生产与流通、生产与信息、生产与社会的再隔离之间发生这种程度的融合,而且实现了赢得最大协同流动性的自由资本进行扩展的“意图”。

流动性可以在以下两个层面得到核实:

——流动工厂层面:这些现在仅仅是劳动的间接产品的“伪商品”将间接地通过流通制造出来(社会生产条件已经处在组织和信息的控制之下,工作过程现在不过是定价过程中的一个元素)。在J.P.德·歌德马尔(J.P.De Gaudemar)看来,“所有生产单位因此似乎都可能是某个流体网络(fluid network)中的一个结点,是一个流动性连接点或临时断裂点,但是,对它的分析只能根据它在网络中占据的位置来进行”。 [18] 对生产空间的管理现在成了对其最佳流动性的安排(临时劳动当然是这个网络中的一个重要部分)。

——从辖域化国家到“流动国家”(更为人熟知的名称是一个自由主义术语,即“小”国家);不再是资本价格体系中原初国家空间的构想者和保护者,而是促进者,促使其不断融入价格体系中的跨国空间。 [19] 从契约性机械到热动力平衡——离均衡还有很长一段路。

因此,在一体化世界资本主义这里出现了特殊的历史问题,关系到它的整合力量的潜在局限。它不一定会创新或替代技术和主体性。在此,再一次强调一体化世界资本主义不是一个自足的实体仍然很有帮助。尽管它今天表现为“资本主义的最高阶段”,但与其他资本主义公式一样,它毕竟只是其中之一。它调整自身以适应古代经济各大区间的存续;它与古典类型的自由殖民经济共生共存;它与斯大林式经济共同存在。在技术-科学的变化领域,它相对而言是进步的,在社会领域则基本上是保守的(不是因为意识形态,而是因为功能)。此外,你也有权利提出这样一个问题,在这里,我们是不是在处理它的一个难以克服的矛盾?一体化世界资本主义经济结构所表现出来的调整和恢复或许会在社会各群体抗拒能力的重生中发现自己的局限,这些群体拒绝它的“一维化”(unidimensionalizing)结果。一体化世界资本主义的内部矛盾也并非意味着,一体化世界资本主义注定要因为这些矛盾而寿终正寝。但是,它的病况或许真的是致命的:源自它引起的所有侧面危机的积累。一体化世界资本主义的生产过程的力量似乎是无法遏制的,而且其社会影响也无法逆转;但它颠覆了如此多的事物,与如此多的生活方式和社会价格体系发生冲突,所以完全可以合理地预测出新的集体反应的出现——新的申报、评价、功能这类结构——从天差地别的地平线上冒出来,或许最终成功地将其击败。(新人类的战争机器的出现,如在萨尔瓦多;东欧国家出现的争取工人实行控制的斗争;意大利式的工人斗争的自我平息;所有社会领域中分子革命的各种矢量。)正如我们所理解的,只有通过这种假设,才能接受对社会的革命性改造对象的定义。

英译:布赖恩·达林(Brian Darling)

[1] 选自 Molecular Revolution ,New York:Penguin,1984∶273-287。

[2] 奥斯卡·兰格(Oskar Lange)将资本主义市场比作一架“原计算机”(proto-computer)。费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)引用过,见 Civilisation matérielle,économie et captitalisme ,Vol.2(Paris:Éditions Armand Colins,1979),192。

[3] 参照Henri Lepage, Demain le capitalism (Paris:Livre de Poche,1978),419。

[4] Individualism and Economic Order (London:Routledge & Kegan Paul,1949).

[5] Vera Lutz, Central Planning for the Market Economy (London:Longmans,1969).

[6] 关于这些评价模式,参见Alain Cotta, Théorie générale du capital,de la croissance et des fluctuations ,Paris,1967,以及 Encyclopaedia Universals 中的词条“Capital”。

[7] 补充性的例子:尽管市场和金融占主导地位,15和16世纪的原-资本主义(proto-capitalism)应该在特定环境中已经变得具有工业性(参见工业化为安特卫普带来的复兴,费尔南·布罗代尔关于这个事实的讨论,见 Civilisation matérielle,économie et captitalisme ,Vol.3(Paris:Éditions Armand Colins,1979),127;还有一个事实,市场经济,无论它表面上是多么的“自由主义”,都应该始终带点国家干预或“中央集权的”计划(例如,斯大林式的计划),都应该始终保留最低限度的市场经济,要么在它的影响范围之内,要么在它同世界市场的关系中。

[8] 参见布罗代尔, Civilisation matérielle,économie et captitalisme ,Vol.3,172-173。

[9] 参见布罗代尔, Civilisation matérielle,économie et captitalisme ,Vol.3,207.而且费尔南·布罗代尔非常高姿态地补充道:“今天的多国公司,如我们看到的,都有其祖先。”

[10] Jürgen Habermas, L'Espace publique,archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise (Paris:Payot,1978),98.

[11] Habermas, L'Espace publique ,89.米歇尔·阿格里塔(Michel Aglietta)非常正确地将古典(和新古典)经济理论同神学建构联系在一起,神学建构“完全内在于思想世界中,它越严格,就越同所有现实断开”。一般均衡理论的命运就是这样,如果“理论的终点是表达剥光它所有的偶然性之后所表现出来的真谛;机构,社会互动,矛盾冲突……就是我们必须丢掉的废渣,以发现最纯粹状态下的经济行为”[Michel Aglietta, Régluation et crises du capitalisme (Paris:Calmann-Lévy,1976),12]。

[12] Franz Neumann, Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der J ü rgerlichen Gesellschaft ,被哈贝马斯引用。

[13] Étienne Balazs, La Bureaucrative céleste (Paris:Gallimard,1968).

[14] 而且,毫无疑问,在大城市减缓生产机制的发展,参见Fritz Sternberg, Kapitalismus and Sozialismus vor dem Weltgericht (1951):“欧洲帝国主义和殖民封建主义的联盟……以一种非同寻常的方式减缓了工业发展,而且一般来说,减缓了殖民帝国经济的进步”(被Maximilien Rubel引用,见 Marx ,Pléiade edn,Vol.1)。

[15] Antonio Negri, Macchina Tempo (Rome:Feltrinelli,1982),271.

[16] Antonio Negri, Macchina Tempo (Rome:Feltrinelli,1982),278.

[17] Antonio Negri, Macchina Tempo (Rome:Feltrinelli,1982),275.

[18] Jean Paul de Gaudemar, Naissance de l'usine mobile ,in Usine et ouvrier,figure de nouvel ordre productif (Paris:Maspero,1980),24.

[19] 这个阐释,我们部分地借自Pascal Arnaud,我们避开了在他的分析框架中原本存在的限制和约束( Le Monétarisme appliqué aux économies chilienne et argentine ,参见 Critiques de l'économie politique ,No.18)。