费伦模型关注“绑手”机制,与之不同斯兰切夫模型关注“沉没成本”。布拉尼斯拉夫·斯兰切夫(Branislav L.Slantchev)在《军事威胁:强制成本与和平代价》一书中反思了“捆绑双手”逻辑,认为事前沉没成本比事后观众成本更重要。 [40] 一方面,相比观众成本,领导人更关注战争冲突成本。 [41] 观众成本并不是一个可靠的约束信号,政治家通常会操纵、忽视与规避观众约束。相比之下,战争成本是一个难以操纵的昂贵信号。 [42] 况且战争成本适用于整个国家,而观众成本则只涉及领导者的个人命运。 [43] 另一方面,相比观众成本,军事动员是一种更有效的可信信号。军事动员不仅包括沉没成本投资,其本身还会改变战争格局与获胜概率,比观众成本传递更丰富的信息。当赌注很高时,军事动员显然比观众成本更值得关注 [44] 。

谢林/费伦模型仅关注“观众成本”的约束问题,对“沉没成本”相对忽视。斯兰切夫模型认为,尽管二者都是昂贵成本信号,但是运作逻辑存在差异。观众成本是事后追加的惩罚,存在一定时间滞后性;但是军事动员、结盟缔约等沉没成本则不存在时间滞后性,一旦投入则立即生效,约束效应显著。例如,当部队被动员或联盟协约已签订,不论战争能否打起来,信号传递者都已经付出了不可回收的代价。也正因此,沉没成本不仅可以在事前传递决心以说服对手;在事中与事后也能塑造主观预期,改变实力对比感知与前景估判。 [45]

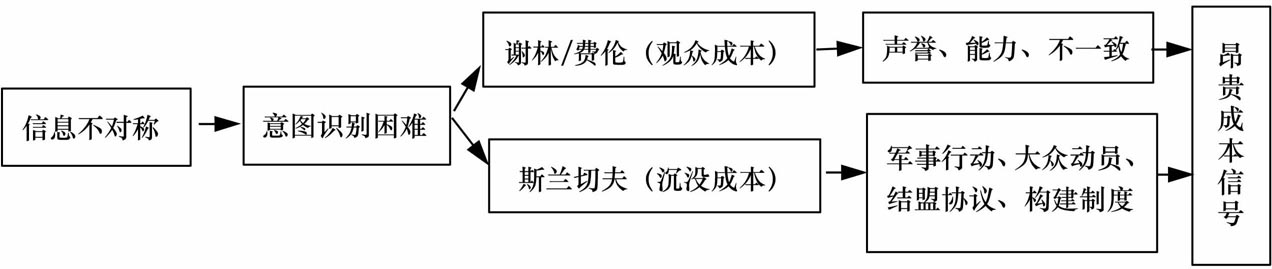

在理性主义逻辑中,“沉没成本”信号具有两个基本特征:(1)成本在事前产生,前期投入的资源无法撤销与回收;(2)成本的触发是必然的,因为无论是否实现目的,成本都已经产生。 [46] 例如,军事动员与建立联盟就是沉没成本的典型例子,不论最终结果如何,动员军队的投资是不可回收的;联盟条约规定的权利和义务都需要投入资源进行维护,不论盟约是否能在战争中保护自己,参与者都需要提前维持联盟的运作。基于此,前期投资越多则意味着行动者越不可能违背承诺,因为一旦违约则前期投入就沉没了。 [47] 从信号效果看来,事前投入超过某个阈值资源的行动者,可以展示出较强的兑现承诺的能力。当沉没成本足够高,模仿者难以承担,就构成信号分离均衡。在理性主义阵营内部,谢林/费伦模型与斯兰切夫模型彼此具有较好的互补性(参见图2-1)。但斯兰切夫模型关注的军事动员还具有一定的特殊性,沉没成本可以在部队动员起来后转变成战争成本的一部分,可能影响冲突的战斗力与结果。这样,沉没成本的影响周期其实长远,也更复杂。

图2-1 昂贵成本信号的因果机制

资料来源:笔者自制。

军事动员不仅可以传递决心信号,还能塑造双方对战争形势的预期。如果对手相信正在动员的部队能够实施沉重的打击,那么这种威胁就可能使其不战而退。 [48] 当军事动员投入的成本足够高,对方就没有动力继续升级对抗;随着实力分配在军事动员中有利于进攻方,战争更不可能发生,这样信号沟通就实现均衡。 [49] 军事动员的信号功能体现在:

首先,军事行动本身很昂贵。任何国家启动大规模军事动员,都需要经过谨慎的决策程序,领导人不会轻易或轻率地调动军队。如果只是出于虚张声势或欺骗目的进行军事动员,就面临可信度边际递减的挑战,即一个屡次通过军事动员进行虚张声势的国家,会降低军事动员的可信度。在成本方面,危机动员与战争动员也大不相同。与直接投入战争的战前动员不同,旷日持久的危机动员需付出直接成本和机会成本,这会增加战略脆弱性,包括长期警惕、心理疲劳、偶发事故以及物质保障等成本。 [50] 此外,军事动员也会产生机会成本,例如征召入伍的人员原本可以从事经济生产;征做军事用途的厂房、车辆、铁路和公路等物质,都不能另做他用。所以,没有综合实力的国家难以在旷日持久的危机中保持军事动员。

其次,军事动员改变实力对比感知。军事准备是沉没成本投入,充分的军事动员不仅展示决心,也会增加战争获胜的可能性。军事动员一般涉及计划制订、武器分发、战略部署、部队调动等多个环节,这些行动本身会影响敌对双方的实力分配对比,那些经过充分动员的国家展示了不惜一战的决心,可能会威慑住对手。武力展示可能会取得观众成本无法企及的效果。公开威胁话语是可能被操纵的,但大规模军事动员则很难被操纵,是对手无法模仿的昂贵门槛。例如,伊朗于2006年4月进行的高速导弹试验,展示出潜在的洲际战略打击能力,这作为一种高门槛能力是低能力国家难以模仿的。同时,军队动员直接提升士气与战斗力,更有可能在战争中获得优势,也能改变对方的权力分配感知。 [51]

最后,军事动员是建立声誉的手段。拥有发动大规模战争的能力,足以建立使用武力的威慑声誉,树立在对手心目中的可信度。如果缺乏这种能力,军事动员将被视为虚张声势,就无法享受强国声誉带来的威慑力。 [52] 但矛盾的是,尽管获得大国声誉与地位的直接方式是发动一场大战,但维持这种声誉的方法则是威慑对方、避免卷入一场大战。那些获得大国声誉的信号传递者,需要对军事动员的成本与收益进行平衡。在混同均衡条件下,弱者会亦步亦趋地模仿强者来伪装自己。如果强者与弱者无法区分,声誉就难以发挥作用,强者的声誉也会被弱者破坏。因此为确立声誉边界与等级,强者需要做出对方无法模仿的行为,传递分离性信号。 [53] 鉴于大规模的军事动员只有少数国家能做到,强者选择“高难度的”密集动员就可以阻止模仿者的虚张声势动员。由此,军事动员可以区分不同声誉。

在斯兰切夫模型中,军事动员作为沉没成本,无论结果如何都必须支付,同时它也会束缚手脚,因为它增加了战争发生时的获胜概率。 [54] 当行动者愿意预先支付成本,就表明它对于结果预期是乐观的。在这里,军事动员成本的计算会与未来收益进行对比,如果通过战斗能让对方认清形势不再挑衅,那么战争动员的成本就会被冲突收益所稀释。基于此,沉没成本的类型不是单一的,当信号传递者预期前期成本可以被回收或抵消,其看待沉没成本的方式就会改变。整体上,学界对斯兰切夫模型的主要反思与批评包括:

其一,忽视“沉没成本”的可回收性。经典的经济学对“沉没成本”的定义过于单一,忽视了沉没成本的另一种形式,即“可恢复成本”(recoverable costs), [55] 这种沉没成本能够在未来被抵消或回收。在军事动员中,如果前期投入能在未来取得胜利后回收,那么动员沉没成本就不再昂贵,可回收性意味着有胜算的国家更愿意投入沉没成本。 [56] 尽管斯兰切夫模型认为,一个预付战斗成本的国家(如购买武器、战备动员)比不投入成本的国家更可信。但其忽视了成本的可变性,即如果前期成本投入战争并取胜,那么购买武器的成本就可以被忽略。同时,增加战争的国内收益也可以抵消军事动员的沉没成本。例如,某些国家为了预防可能的战争风险会增加税收,这种早期投资可能会承受国内压力,但如果未来真的发生了战争,这种未雨绸缪的先见之明就可能被认可,前期成本就可以被抵消或回收。

其二,理解“沉没成本”需纳入时间变量。沉没成本的动态性意味着,昂贵成本不是一成不变的,而是随时间折现。尽管理性主义范式区分了事前与事后,但是没有深究当下与未来的跨期选择问题。香港大学政治与公共行政系政治学副教授郭全凯(Kai Quek)发现,国际政治信号类型中存在一种“分期成本”(instalment costs),即事后非概然性成本。

在国际关系信号文献中,分期支付的信号成本还没有被系统地研究过。当一个成本是达成协议之后才产生的,我们就不能称其为沉没成本;但是如果这种事后成本投入了就不可以回收,似乎又与沉没成本有部分联系。其微妙之处在于,沉没成本是当下多次支付的(事前)费用,而分期成本则是未来多次支付的(事后)费用。

在国际关系信号文献中,分期支付的信号成本还没有被系统地研究过。当一个成本是达成协议之后才产生的,我们就不能称其为沉没成本;但是如果这种事后成本投入了就不可以回收,似乎又与沉没成本有部分联系。其微妙之处在于,沉没成本是当下多次支付的(事前)费用,而分期成本则是未来多次支付的(事后)费用。

比如,冷战期间美国为维持在欧洲的核打击能力,就建立核基地、维护武器效能、应对核材料损耗和核事故风险,这些成本往往是在事后发生的,且随时间推移而分期支付。斯兰切夫的沉没成本模型显然忽视了这种成本类型的可信度效力。

比如,冷战期间美国为维持在欧洲的核打击能力,就建立核基地、维护武器效能、应对核材料损耗和核事故风险,这些成本往往是在事后发生的,且随时间推移而分期支付。斯兰切夫的沉没成本模型显然忽视了这种成本类型的可信度效力。

其三,沉没成本的“承诺升级”风险。公开动员与秘密备战之间存在区别,分别塑造不同的预期。一般私密的战争动员规避了观众成本,紧锣密鼓备战的目的不在于传递威慑信号,而在于隐藏实力、出其不意。 [57] 公开动员则面临国内观众的约束,特别是在有些国家军事动员预算需要国会审议,领导人也需要进行必要解释说明:这种动员是长期的直至对方让步,还是暂时的武力展示?为了说服国内观众,领导人必须寻求使用最小的沉没成本,获得最佳的威慑效果。但是由于军事动员难以随时撤销,其触发的国内观众成本也不允许领导人随意撤销或退让,那么在国内选民、反对党与媒体舆论压力下,军事动员要么难以发动,要么难以撤销或停止。 [58] 这意味着,过度的“沉没成本”投入可能会引发承诺升级。前景理论研究表明,当行动者预期自己的选择将面临损失时,会寻求风险,而不是规避风险。 [59] 换言之,人们倾向于试图挽回已经投入的沉没成本,陷入“沉没成本谬误”。 [60] 军事动员中的损失规避心理,也容易产生自我强化的动员升级。 [61]