知识问题的意义是什么?不是仅对于反思性哲学或认识论本身而言,而是在人类历史活动中以及作为更广泛、更全面的人类经验的一部分,在这一视野中,它的意义是什么?我的论点也许在只是采取这一立场时就已被充分表明了。它意味着知识讨论的抽象性,其与日常经验的距离,乃是一种形式,而不是一种现实。它意味着知识问题并不是一个本身具有其起源、价值或命运的问题。这个问题是社会生活,即人类的有组织实践所必须面对的。哲学家们看似技术性且深奥的论述源于问题的提出方式和陈述方式,而不是问题本身。我认为,知识的可能性这一问题不过是知识与行动、理论与实践之间关系问题的一个方面。

——约翰·杜威《知识问题的意义》

本章讨论抽象在思维的历史理论中的意义。

[1]

抽象在人类思维中具有强大作用,在提醒读者这一点后,我讨论了从哲学上解释这一作用的一些主要尝试。然后,我从哲学转向心理学,侧重于让·皮亚杰(Jean Piaget,1896—1980)对抽象在儿童发展中出现过程的研究。为了使他的“发生认识论”(genetic epistemology)

研究对思维的历史理论有所帮助,我将论述抽象与社会实践之间的关系。考虑到这些社会实践包括物质世界中的特定历史活动,我据此勾勒了受益于心理学与历史洞察的“历史认识论”(historical epistemology)的基本观点。(历史认识论的关键在于物质体现和知识表征的作用,我将在后续章节中进行更详细的论述。)在本章结尾,我将讨论从上述分析中得出的知识的三个维度,即心智维度、物质维度和社会维度。

研究对思维的历史理论有所帮助,我将论述抽象与社会实践之间的关系。考虑到这些社会实践包括物质世界中的特定历史活动,我据此勾勒了受益于心理学与历史洞察的“历史认识论”(historical epistemology)的基本观点。(历史认识论的关键在于物质体现和知识表征的作用,我将在后续章节中进行更详细的论述。)在本章结尾,我将讨论从上述分析中得出的知识的三个维度,即心智维度、物质维度和社会维度。

任何关于知识的历史理论都必须说明抽象概念的出现、作用及历史转变。例如,想想数学,抽象对于科学的关键作用就显而易见了。诸如数字、空间、时间、力和物质之类的抽象概念通常是科学知识的核心,并且经常被用来强调抽象概念的特殊地位。抽象概念确实可以囊括大量经验。但是在知识的其他领域(例如哲学和宗教)以及日常生活中,人们也会遇到抽象概念。哲学家们一直对作为理解世界之关键的抽象概念着迷。抽象概念似乎保持着永恒的有效性,无论是诸如三角形和质数之类的数学构想,还是诸如物质和力之类的物理概念。因此,它们常常被认为是独立于人类发现或构成它们的历史的,并且因此,甚至非人类智慧也应该可以使用这些抽象概念。回想一下将数学定律用于与外星人交流的建议,这一思想已经被19世纪的人们归于当时的数学家卡尔·弗里德里希·高斯(Carl Friedrich Gauss,1777—1855)

,并且在美国天文学家卡尔·萨根(Carl Sagan,1934—1996)近期出版的小说《接触》(

Contact

)中得到推广。

,并且在美国天文学家卡尔·萨根(Carl Sagan,1934—1996)近期出版的小说《接触》(

Contact

)中得到推广。

然而,抽象概念对于认知以及理解生命和自然的关键作用并不是最新近的科学的特权;其在哲学上的悠久传统可以追溯到古希腊。古代哲学家讨论抽象概念,例如存在、物质、形式、美、善和真理。与之后的科学概念一样,古代哲学概念带有一种主张,即允许人们捕捉、掌握甚至超越具体的个人经验。就哲学而言,这种对现实的掌握通常也使哲学家具有超脱于生活变迁的能力,并在应付实践世界时展现出某种形式的技术优势。这在关于米利都的泰勒斯(Thales of Miletus)的材料中得到说明。作为古希腊最早的哲学家之一,泰勒斯出生于公元前7世纪晚期,被列为古希腊七贤之一。

亚里士多德认为泰勒斯创立了一个哲学流派,他们在物质的抽象属性中寻找万事万物的本原。“这派哲学创始人泰勒斯说是水(因此他认为大地浮在水上),他之所以作出这样的论断,也许是由于看到万物都由潮湿的东西来滋养,就是热自身也由此生成,并以它来维持其生存(事物所由之生成的东西,就是万物的本原)。这样的推断还由此形成,由于一切事物的种子本性上都有水分,而水是那些潮湿东西的本性的本原。” [2] 泰勒斯也因其天文兴趣而闻名,但同时又对世俗事物不甚了了。这种对普通经验的疏离是柏拉图所叙述的一件逸事的中心,苏格拉底在其中说道:

我的意思和那个故事的含义相同,相传泰勒斯在仰望星辰时不慎落入井中,受到一位机智伶俐的色雷斯女仆的嘲笑,说他渴望知道天上的事,但却看不到脚下的东西。任何人献身于哲学就得准备接受这样的嘲笑。他确实不知道他的邻居在干什么,甚至也不知道那位邻居是不是人;而对什么是人、什么力量和能力使人与其他生灵相区别这样一类问题,他会竭尽全力去弄懂。你明白我的意思吗,塞奥多洛? [3]

然而,标志着哲学家与日常经验之疏离的抽象知识,同样也可以使其表现出技术上的优越性,正如另一则有关泰勒斯的逸事所体现的:

因为所有这些对于那些评价致富术的人是很有帮助的。有一则故事讲的是米利都人泰勒斯致富的方法,其包含的原则具有普遍适用性,由于泰勒斯因智慧出名,人们将这个故事归于他名下。他因贫穷而备受指责,人们认为这说明了哲学毫无用处。据说,还在冬季他就运用天象学知识,了解到来年橄榄将大获丰收,所以他只用很少的押金,就租用了开俄斯和米利都的全部橄榄油榨房,由于无人和他竞争,所以他只用了极低的代价就租到了全部榨房。当收获季节来临时,一下子人们需要很多榨房,这就使得他可以用他所高兴的价钱将榨房租出去,他因此赚了一大笔钱。他晓喻世人,只要哲学家愿意,他们要致富轻而易举,但他们的理想并不在此。人们认为这是他运用智慧的一个极好的证据,但是,正如我说过的,他的致富方式具有普遍适用性,说到底不过是创造了一种垄断方法而已。有些城邦在需要金钱时也常常使用这种方法,他们所做的是垄断供应。 [4]

在柏拉图对话中,苏格拉底以几乎同种方式挑战了日常经验,证明了哲学思考的首要地位,从而论证了抽象思维相对具体经验而言所具备的优越性。苏格拉底尤其质疑了和工匠们了解其技术有关的所有论断。他指出,将这些技术或其结果鉴定为“善的”或“美的”需要关于善和美这些抽象概念的先验知识。人类知识只有最终从超越具体经验的抽象理念世界获得时,才具有意义。

因此,柏拉图设定了超验理念的王国,据说其能够独立于它们在世界中的物质表现而存在。根据柏拉图的说法,对真理的认知无非就是对这些原型理念的回忆,而我们具体经验到的不过是它们的影子。柏拉图在他著名的洞穴寓言中描述了理念世界与感性世界之间的关系。他将感性世界比作洞穴,将我们从这个世界得到的感觉印象比作影子。一辈子只能看到这些影子的人将不可避免地将影子当作真实世界。但是,一旦摆脱了洞穴的束缚,他们就会意识到,他们看到的影子不过是一个真实、稳定和不变的现实的微弱映像而已。当我们克服感觉的不足,并最终通过哲学反思或科学研究将理念世界视为真实的实在时,也会获得相同的结果。因此,柏拉图在赞扬像“善”这样的抽象理念的基础性作用时总结道:“在可知世界中最后看见的,而且是要花很大的努力才能最后看见的东西乃是善的理念。我们一旦看见了它,就必定能得出下述结论:它的确就是一切事物中一切正确者和美者的原因,就是可见世界中创造光和光源者,在可理知世界中它本身就是真理和理性的决定性源泉;任何人凡能在私人生活或公共生活中行事合乎理性的,必定是看见了善的理念的。” [5] 就此而言,通往真理之路可以从字面上理解为“照亮”(enlightenment,又译启蒙)。这是从黑暗到真理之光的道路,尽管真理被揭示的过程是渐进的,并且可能永远不会被全部揭示出来。

历史上最有影响力且仍被普遍接受的抽象概念可以追溯到亚里士多德。

他的抽象概念以感觉经验为基础。这些感觉经验被分解为一些单个的属性,其中某些属性可以忽略。因此,在《形而上学》(

Metaphysics

)中,我们读到:“例如一个数学家,用抽象的办法对事物进行思辨(把一切感性的方面都取去,例如重和轻、硬和软、热和冷以及其他的感性对立物。所剩下的只有量和连续,有的在一个方向,有的在两个方向,有的在三个方向,在这里各种规定都是作为量的规定和连续的规定。他并不看其他方面……)。”

[6]

但是,这一关于抽象的概念带来了一个问题:哪些属性被忽略,哪些属性被认为是本质属性,这似乎完全是武断的。例如,新鲜的肉、樱桃和血液都是红色的,但这是来自非本质相似性的武断集合,不能作为科学的基础。相反,对于柏拉图而言,抽象建立在他的超验理念世界基础上。因此,在辨别哪些属性可以忽略,哪些属性需要保留时,人们可以回忆理念世界。但是,由于柏拉图的理念王国无法直接进入,其理念理论在这一方面并不比亚里士多德的理论更具优势。

他的抽象概念以感觉经验为基础。这些感觉经验被分解为一些单个的属性,其中某些属性可以忽略。因此,在《形而上学》(

Metaphysics

)中,我们读到:“例如一个数学家,用抽象的办法对事物进行思辨(把一切感性的方面都取去,例如重和轻、硬和软、热和冷以及其他的感性对立物。所剩下的只有量和连续,有的在一个方向,有的在两个方向,有的在三个方向,在这里各种规定都是作为量的规定和连续的规定。他并不看其他方面……)。”

[6]

但是,这一关于抽象的概念带来了一个问题:哪些属性被忽略,哪些属性被认为是本质属性,这似乎完全是武断的。例如,新鲜的肉、樱桃和血液都是红色的,但这是来自非本质相似性的武断集合,不能作为科学的基础。相反,对于柏拉图而言,抽象建立在他的超验理念世界基础上。因此,在辨别哪些属性可以忽略,哪些属性需要保留时,人们可以回忆理念世界。但是,由于柏拉图的理念王国无法直接进入,其理念理论在这一方面并不比亚里士多德的理论更具优势。

在近代早期哲学中,抽象问题再次变得重要,这与数学在新科学中的合法化有关。像大卫·休谟(David Hume,1711—1776)这样的经验主义者严格区分了感官知觉的领域和数学命题的领域。对休谟而言,“根据经验得来的一切推论都是习惯的结果,而不是理性的结果”

。另一方面,数学命题“仅通过思维的操作就可以发现,而不依赖于存在于宇宙中的任何事物”

。另一方面,数学命题“仅通过思维的操作就可以发现,而不依赖于存在于宇宙中的任何事物”

。而伊曼努尔·康德的理性主义哲学则旨在证明抽象概念对于新经验科学的基础作用。他认为,抽象概念并不是源于对经验的抽象,而是在认知过程中由主体自身构成的。根据康德的认识论,逻辑和数学形式在思维中的构成仅仅基于对心智活动的反思,“

我思

必须

能够

伴随我的一切表象”

[7]

。

。而伊曼努尔·康德的理性主义哲学则旨在证明抽象概念对于新经验科学的基础作用。他认为,抽象概念并不是源于对经验的抽象,而是在认知过程中由主体自身构成的。根据康德的认识论,逻辑和数学形式在思维中的构成仅仅基于对心智活动的反思,“

我思

必须

能够

伴随我的一切表象”

[7]

。

康德的目的是解释,尽管我们的经验在不断变化,我们为什么仍然认为科学知识是一种特别可靠的知识形式,又如何能够更广泛地把它视为理性的典范。像柏拉图一样,康德认为数学和自然科学中的基本陈述显然具有无懈可击的可靠性,并由此进行推论,认为这些陈述的有效性不可能在感觉经验中找到,而是在先验(先于经验)给出的特定认知形式中才能找到。与近代早期哲学强调个体在世界中的生产性作用相一致,康德并不认同柏拉图空想般的理念王国,而是将人类心灵视为可靠知识的源泉。从这个角度来看,感觉经验仅仅是认知机制的原材料,认知机制的结构并不受经验的影响。就像一种绝对可靠的思维机器——思维机器预示了工业革命的生产机器——一样,人类思想据称能够将这种原材料转化为稳定而理性的见解。

康德“思维机器”的不变构件中,包括空间、时间和因果关系等先验概念,他根据近代科学中的知识状态对此进行了描述。例如,对于空间认知,康德假设其基本结构先验地与欧几里得几何学相符合。当然,他无法预料到其他非欧几何会在之后的19世纪被发现(非欧几何的出现使他的选择看起来有些武断),更不用说随后的物理学革命,特别是相对论引进的关于空间和时间的新物理概念。

图3.1 康德的思维机器。劳伦特·陶丁绘

康德传统下的哲学家们会对自然科学的进一步发展做出何种回应呢?选择之一是用一种更现代的思维引擎来更新或替换康德所设计的过时思维机器,而在新引擎中,当前自然科学的概念可以代替原先的概念,作为思维运作的普遍机制。或者,可以针对康德计划的失败,将问题从认识论这一处理认知问题的哲学分支转移到方法论上,从而尝试确定一种一般科学方法,让这种科学方法既能确保科学在认知上的进步,又能确保其结果的有效性。

自近代早期以来,哲学家们已经做出了许多这样的努力。一种努力与20世纪初被称为“逻辑经验主义”的哲学运动有关,该运动起源于第一次世界大战后所谓的维也纳圈子。

在恩斯特·马赫等哲学家的强烈影响下,该学派的一些成员试图将所有哲学问题还原为一种特定的经验陈述,即论述直接感觉经验的命题,然后借助逻辑阐明这些命题与其他更一般陈述的关系。然而,在实践中,这些计划中的任何一种都很难与历史学家告诉我们的科学的实际运作与发展相协调。

在恩斯特·马赫等哲学家的强烈影响下,该学派的一些成员试图将所有哲学问题还原为一种特定的经验陈述,即论述直接感觉经验的命题,然后借助逻辑阐明这些命题与其他更一般陈述的关系。然而,在实践中,这些计划中的任何一种都很难与历史学家告诉我们的科学的实际运作与发展相协调。

抽象范畴的出现和作用不仅是认识论的关注焦点,也是20世纪初已从哲学解放出来的其他智识领域的关注焦点。在生命起源之处,许多基本的认知结构并不存在,它们是在人类发展过程中构建起来的。它们会随时间而变化,甚至在不同文化中可能具有不同的含义。尽管哲学认识论在很大程度上忽略了抽象范畴形成中这些发展的、历史的和人类学的方面,但现在,这些方面已经成为一些新兴领域中实证研究的对象。

20世纪初期,心理学正在发展自身的实验范式。一方面,这导致了用经验主义的方法来描述人类行为,侧重于人对外部刺激的反应,实质上放弃了对内部心理结构的分析。另一方面,这也导致了捕捉思维过程的尝试,不仅通过内省(与传统的、更加哲学化的方法形成对比),而且也通过实验研究方法,尤其是与被试的访谈。

格式塔心理学的创始人之一马克斯·韦特海默(Max Wertheimer,1880—1943)在科学史的背景下探索了他关于思维过程的理论思想。他甚至有幸与阿尔伯特·爱因斯坦详细讨论了狭义相对论的创立,这是他的名著《创造性思维》(

Productive Thinking

)中的个案研究之一。韦特海默与爱因斯坦可能早在1911年或1912年就已经相识,当时爱因斯坦在布拉格德国大学(German University in Prague)任教授(布拉格是韦特海默的故乡)。

他们于1916年在柏林成为密友,这是在爱因斯坦完成广义相对论之后。在其个案研究的引言中,韦特海默写道:“那些美好的日子始于1916年,那时我足够幸运,一个小时又一个小时地和爱因斯坦一起坐在他的书房里,听他讲述事情的戏剧性发展,这些发展最终成了相对论。在漫长的讨论中,我详细询问了爱因斯坦思想中的具体事件。他不是概括地描述这些事件,而是从每个问题的起源开始向我描述它们。”

他们于1916年在柏林成为密友,这是在爱因斯坦完成广义相对论之后。在其个案研究的引言中,韦特海默写道:“那些美好的日子始于1916年,那时我足够幸运,一个小时又一个小时地和爱因斯坦一起坐在他的书房里,听他讲述事情的戏剧性发展,这些发展最终成了相对论。在漫长的讨论中,我详细询问了爱因斯坦思想中的具体事件。他不是概括地描述这些事件,而是从每个问题的起源开始向我描述它们。”

当时,心理学将自然科学当作基于经验建立的研究的典范。从哲学角度看,逻辑范畴已经被提升为理性思考过程的普遍核心。正如韦特海默在其著作的引言中所指出的,“一些心理学家认为,只要一个人能够正确且轻松地执行传统逻辑的操作,他就是能思考的和聪明的”

当时,心理学将自然科学当作基于经验建立的研究的典范。从哲学角度看,逻辑范畴已经被提升为理性思考过程的普遍核心。正如韦特海默在其著作的引言中所指出的,“一些心理学家认为,只要一个人能够正确且轻松地执行传统逻辑的操作,他就是能思考的和聪明的”

。为了克服传统心理学对于内省的强调,新的经验主义观点遵循观察和实验程序来考察人的行为和思维,尤其强调在刺激、反应和联想方面进行概念化。再次引用韦特海默的话:“许多心理学家会说:思维能力就是联想性纽带的运作;它可以通过被试获得的联想数量,通过其学习和回忆这些联想的容易度和正确性来测量。”

。为了克服传统心理学对于内省的强调,新的经验主义观点遵循观察和实验程序来考察人的行为和思维,尤其强调在刺激、反应和联想方面进行概念化。再次引用韦特海默的话:“许多心理学家会说:思维能力就是联想性纽带的运作;它可以通过被试获得的联想数量,通过其学习和回忆这些联想的容易度和正确性来测量。”

相反,韦特海默把他所分析的认知结构设想为这样一些整体,它们在认知中起积极作用,既不能被还原为认知对象,也不能被视为外部刺激的间接结果。以这种观点,他成为心理学中所谓“建构主义的结构主义”(constructivist structuralism)的开创者。瑞士儿童心理学家让·皮亚杰的工作也属于这一传统。在皮亚杰的发生认识论中,思维的逻辑数学形式并不是从主体的心理活动中抽象出来的,而是从他或她的行为中抽象出来的。“人们同意逻辑和数学结构是抽象的,而物理知识基于一般经验,是具体的。但是,让我们问一下逻辑和数学知识是从什么抽象而来……在这一假设中,抽象不是从行为对象中提取出来,而是从行为本身提取。在我看来,这是逻辑和数学抽象的基础。”

皮亚杰理论的基本出发点在于,认知本质上是主动过程,且这一过程在通过行为和行动被转变的现实中受到经验的制约。行动及其相应结果于是塑造了思维结构。如果我数排成某种几何图形的小卵石(例如,排列成行或排成圆形),并且发现无论我从何处开始或无论小卵石被排成哪种形状,我总是得到相同的数字,那么我就在无意中发现了一种被称为交换性(commutativity)的数学属性,它允许在像计数这样的活动中改变元素的顺序。这一洞察并不怎么针对卵石的特性,而是针对我可以用它们进行计数这一行动。皮亚杰声称,逻辑和数学思维的基本结构来自经验触发的越来越复杂的心理组织和重组,以及使这种行动协调在实践中得以实现。

这个过程始于行为模式的内化所引起的感知运动图式,这些行为模式与感官知觉密切相关,例如吮吸和之后的追随运动。感知运动阶段从出生一直持续到语言的出现。在此期间,除其他才能外,儿童还获得了视觉与抓握之间的协调,以及手段与目标之间的协调,这些大体上都发生在出生后的1年半内。例如,一个孩子可能先用摇篮上挂着的拨浪鼓发出响声,这是偶然发现的结果,但随后会故意利用相同声音让母亲留在房间里。

在感知运动阶段,儿童还会将对象的心理构建当作独立于自我及其行为的实体,这被称为“客体永久性”(object permanence)图式。最初,动作和感觉(口、眼、耳、触)的空间方面没有整合在一起,因此儿童没有形成对空间的统一理解。视觉控制下的动作图式和关于物体形状与大小的知觉恒常性都是以视觉和抓握之间的协调为前提的,即抓住所见物体的能力。

例如,运动物体的知觉变化可归因于视角的变化,而不是物体的变化。尽管如此,儿童还是首先在他们最后看到的地方寻找一个被藏起来的物体,而不是在物体消失的地方寻找。这是因为对象被视为情境的一部分,而非与儿童行为无关的实体。还要再过几个时期,客体永久性的认知结构才能够充分发展,这是更多基本动作图式的协调及整合的结果,并以对环境的实际经验为中介。

例如,运动物体的知觉变化可归因于视角的变化,而不是物体的变化。尽管如此,儿童还是首先在他们最后看到的地方寻找一个被藏起来的物体,而不是在物体消失的地方寻找。这是因为对象被视为情境的一部分,而非与儿童行为无关的实体。还要再过几个时期,客体永久性的认知结构才能够充分发展,这是更多基本动作图式的协调及整合的结果,并以对环境的实际经验为中介。

后来,儿童建立了皮亚杰描述为“运算”(operation)的动作图式和认知结构。运算是——至少在心理上——可逆的动作,例如,我可以将水从一个容器倒入另一个容器,然后再倒回去。运算始终以某种事物的恒定性——即某种不变量——为前提,在这个例子中就是水量。

达到这种思维水平并不像看起来那样简单。处于“前运算”阶段的儿童还没有体积守恒的概念,也没有意识到将水从宽而扁平的容器倒入狭窄而高的容器中时水量是守恒的。

达到这种思维水平并不像看起来那样简单。处于“前运算”阶段的儿童还没有体积守恒的概念,也没有意识到将水从宽而扁平的容器倒入狭窄而高的容器中时水量是守恒的。

运算通常与整个动作系统有关,这些系统遵循体积守恒或交换性这样的一般原则。

运算通常与整个动作系统有关,这些系统遵循体积守恒或交换性这样的一般原则。

让我借助一个引人注目的示例来解释这一观念,这个示例是关于排序的。

这种认知结构与下面这类心理任务有关:儿童被要求根据棍子的长度对它们进行排序,从最短的棍子到最长的棍子依次排成一排。孩子们会凭经验面对这项任务,就是说,他们先拿一根短棍和一根长棍,然后再拿一根短棍和一根长棍,依此类推,但他们并没有协调这些对子。通常,他们不能按其长度顺序为所有棍子排序。稍微大一点的孩子成功了,但只是靠不断试错才成功。但是,从某个年龄开始,儿童会以一种更加系统的方式进行不同的处理。例如,他们从最短的棍子开始,然后寻找下一根最短的棍子,依此类推。他们意识到,如果棍子A长于棍子B,而B长于C,则A也长于C。儿童不必直接比较棍子A和C,因为可以从同时建构起来的认知结构中推断出它们的关系。这种结构以相互性等原则为特征,这使孩子可以推断出,当他们在所有剩余棍子中搜寻下一根最短的棍子时,该棍子的长度比之前拿的所有棍子都要长。换句话说,他们能够协调“长于”和“短于”的关系。

这种认知结构与下面这类心理任务有关:儿童被要求根据棍子的长度对它们进行排序,从最短的棍子到最长的棍子依次排成一排。孩子们会凭经验面对这项任务,就是说,他们先拿一根短棍和一根长棍,然后再拿一根短棍和一根长棍,依此类推,但他们并没有协调这些对子。通常,他们不能按其长度顺序为所有棍子排序。稍微大一点的孩子成功了,但只是靠不断试错才成功。但是,从某个年龄开始,儿童会以一种更加系统的方式进行不同的处理。例如,他们从最短的棍子开始,然后寻找下一根最短的棍子,依此类推。他们意识到,如果棍子A长于棍子B,而B长于C,则A也长于C。儿童不必直接比较棍子A和C,因为可以从同时建构起来的认知结构中推断出它们的关系。这种结构以相互性等原则为特征,这使孩子可以推断出,当他们在所有剩余棍子中搜寻下一根最短的棍子时,该棍子的长度比之前拿的所有棍子都要长。换句话说,他们能够协调“长于”和“短于”的关系。

值得注意的是,这种认知结构建立在儿童的个体发育——或如心理学家所说的“个体发生”(ontogenesis)——中,建立在经验性试验行为与认知发展之间的相互作用之上。这些认知结构产生之前,只能在不使用传递性的情况下执行任务,将每根棍子与其他棍子比较。一旦建立了这种认知结构,特定信息就会被同化进定义一个连贯动作系统的认知结构中。现在,该动作系统允许操作棍子的动作以能够预料比较结果的方式进行。换句话说,思考是对可能性的一种探索,即在已建立的认知结构中由特定行动手段所打开的可能性。

图3.2 一个2岁的男孩正在建造一个塔,并检查杯子的大小。他首先尝试将绿色大杯子放在绿色小杯子上,然后又将其放在黄色杯子上。在了解杯子大小的传递性后,他将立即得出结论,绿色大杯子不能放在黄色杯子的顶部,因为黄色杯子比孩子最初尝试的绿色小杯子还要小。图自本书作者

在皮亚杰传统及他的日内瓦学校中,儿童心理学对上述排序任务进行了广泛研究。这一排序任务也说明了认知结构的其他显著特征。皮亚杰认为,学习过程涉及所谓的将新内容“同化”(assimilation)到现有的认知结构中,也涉及这些结构的调整,皮亚杰称之为“顺应”(accommodation)。

每个学习过程都是主动的,其特征是以同化和顺应的方式占有新经验。儿童发展始于一个明显缺乏认知结构的阶段。之后是一个中间阶段,在这一阶段,儿童可以预见要达到的目标,并且可以找到解决该问题的手段,但问题的解决仍然是纯粹临时性的。最终,儿童达到一个稳定阶段,此时的动作显然受已存在的认知结构(例如,预设了序列关系的可传递性)的支配。将新经验同化到认知结构中是个历史性过程,每次同化新经验时,认知结构都会发生变化。

每个学习过程都是主动的,其特征是以同化和顺应的方式占有新经验。儿童发展始于一个明显缺乏认知结构的阶段。之后是一个中间阶段,在这一阶段,儿童可以预见要达到的目标,并且可以找到解决该问题的手段,但问题的解决仍然是纯粹临时性的。最终,儿童达到一个稳定阶段,此时的动作显然受已存在的认知结构(例如,预设了序列关系的可传递性)的支配。将新经验同化到认知结构中是个历史性过程,每次同化新经验时,认知结构都会发生变化。

经验扩展和丰富了认知结构,这最终为顺应提供了材料,即认知结构会向更发达的结构转化。这种重组的一个关键机制是皮亚杰称之为“反思性抽象”(reflective abstraction)的东西,它一般是指对思维结构的思考,或者更具体来说,是指将动作当作更高阶认知结构的对象的可能性,比如说,将动作视为一种可逆运算。

经验扩展和丰富了认知结构,这最终为顺应提供了材料,即认知结构会向更发达的结构转化。这种重组的一个关键机制是皮亚杰称之为“反思性抽象”(reflective abstraction)的东西,它一般是指对思维结构的思考,或者更具体来说,是指将动作当作更高阶认知结构的对象的可能性,比如说,将动作视为一种可逆运算。

然而,对个体发育的这种理解似乎意味着一个具有预设步骤的普遍层次结构,从有具体对象的动作到越来越高阶的心理运算。根据皮亚杰的说法,任何文化下的任何儿童在任何时候都将经历这些预定的个体发育步骤。如前所述,该序列从感知运动智力(sensorimotor intelligence)开始,这属于实践智力水平。在这一水平上,感觉数据被同化到协调的、可重复的动作图式中,在意识思维的水平以下发生作用。接下来是皮亚杰称之为“前运算思维”(preoperational thinking)的水平,在这一水平上,感知运动智力得到符号功能的补充,从而使对象可以通过区别于对象含义的符号来表示。

最高层次的是运算思维(operational thinking),这在内化的动作成为可逆的心理运算时出现。从这些可逆的心理运算中,通过反思性抽象,诸如数量、时间、空间以及其他逻辑和数学思维的抽象概念被普遍地创造出来。

最高层次的是运算思维(operational thinking),这在内化的动作成为可逆的心理运算时出现。从这些可逆的心理运算中,通过反思性抽象,诸如数量、时间、空间以及其他逻辑和数学思维的抽象概念被普遍地创造出来。

这是否就是对我们抽象概念如何起源这一问题的答案呢?在此,我们并不是在科学和哲学的崇高领域发现这些抽象概念;它们作为儿童发展的最终结果出现,至少在皮亚杰看来是这样。然而,并非所有文化都具有相同的抽象概念。因此,问题在于:我们如何解释不同的抽象概念系统的出现?一条线索来自这一事实:时间、长度、体积和重量等抽象概念——这些概念可能在历史上发生过变化,或因文化而异——也是社会生活的重要范畴,它们调节着像劳动组织或交通管理这样不同的社会制度。

它们是抽象的,因为它们涵盖并连接了广泛的社会经验,从身体层面到行星层面,并在相同的类别和度量标准中捕捉这些经验。抽象概念的心理意义与社会意义之间是什么关系呢?

它们是抽象的,因为它们涵盖并连接了广泛的社会经验,从身体层面到行星层面,并在相同的类别和度量标准中捕捉这些经验。抽象概念的心理意义与社会意义之间是什么关系呢?

抽象范畴的存在绝非不言而喻和普遍的。相反,它与在历史和文化上不断变化的实践密切相关,这些实践在不同经验领域之间建立了实际的联系。例如,在古代世界以及一些晚近的无文字社会中,没有抽象的时间或空间概念可以将两次心跳之间的间隔和一年的长度,或一根手指的宽度和一天行程的长度这样不同的概念整合起来。埃博人是得到深入研究的晚近无文字社会之一,他们生活在新几内亚西部的中央高地,靠近埃博美克河(Eipomek River)。

在1974年之前,生活在这一地区的这个孤立部落几乎没有接触过任何西方文明或附近的印尼文化。1974年,学者对其文化进行了深入研究。直到最近,埃博人也没有使用关于距离的度量标准,他们的语言甚至没有关于距离的通用术语。当他们去一个遥远村庄的旅行超过两天时,他们会将自己的旅程描述为“一趟我睡了两次觉的旅程”,而不把相同的估算方式应用于描述邻近环境中的距离。尽管我们对于空间的抽象概念涵盖各种空间现实,从身体的大小到旅途的距离,并将它们整合到统一的度量框架中,他们的导航空间并不由距离和方向构成,而是由代表地标的地名所编织的紧密网络构成。我们将在第十四章中回到不同的空间思维系统这一话题。

在1974年之前,生活在这一地区的这个孤立部落几乎没有接触过任何西方文明或附近的印尼文化。1974年,学者对其文化进行了深入研究。直到最近,埃博人也没有使用关于距离的度量标准,他们的语言甚至没有关于距离的通用术语。当他们去一个遥远村庄的旅行超过两天时,他们会将自己的旅程描述为“一趟我睡了两次觉的旅程”,而不把相同的估算方式应用于描述邻近环境中的距离。尽管我们对于空间的抽象概念涵盖各种空间现实,从身体的大小到旅途的距离,并将它们整合到统一的度量框架中,他们的导航空间并不由距离和方向构成,而是由代表地标的地名所编织的紧密网络构成。我们将在第十四章中回到不同的空间思维系统这一话题。

社会实践中抽象的历史渊源也可以通过另一个抽象概念的例子说明,即通过货币表示的商品的交换价值。在其著作《资本论》的开头,马克思强调了抽象的稀奇特性,它们与生产商品的社会实践有关。“最初一看,商品好像是一种简单而平凡的东西。对商品的分析表明,它却是一种很古怪的东西,充满形而上学的微妙和神学的怪诞。就商品是使用价值来说,不论从它靠自己的属性来满足人的需要这个角度来考察,或者从它作为人类劳动的产品才具有这些属性这个角度来考察,它都没有什么神秘的地方。” [8] 马克思接着解释说,产品之间的关系,表现为它们作为具有交换价值的商品的身份,实际上是其生产者之间社会关系的一种表达,“可见,商品形式的奥秘不过在于:商品形式在人们面前把人们本身劳动的社会性质反映成劳动产品本身的物的性质,反映成这些物的天然的社会属性,从而把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。由于这种转换,劳动产品成了商品,成了可感觉而又超感觉的物或社会的物” [9] 。

因此,商品可被视作社会关系的代表。马克思看到了这个经济抽象与宗教领域占统治地位的抽象之间的密切联系,并提请人们注意这种抽象在人类中的起源通常被隐藏这一事实:“因此,要找一个比喻,我们就得逃到宗教世界的幻境中去。在那里,人脑的产物表现为赋有生命的、彼此发生关系并同人发生关系的独立存在的东西。在商品世界里,人手的产物也是这样。我把这叫作拜物教。劳动产品一旦作为商品来生产,就带上拜物教性质,因此拜物教是同商品生产分不开的。” [10] 历史上,作为经济抽象的交换价值,其起源可以追溯到早期城市文明,例如美索不达米亚。在那里,在通常被称为乌尔第三王朝(Ur Ⅲ)的时期,即公元前3千纪末,银币或银锭开始在经济交流中发挥通用货币的作用,特别是在与外国势力的经济交流中。

根据国家管制渔业的相关丰富文献,研究楔形文字的专家已经证明,某些商业代理人不仅负责在王朝的经济内部,也负责与邻近社会交易过剩货物。

这些经济活动最终创造出一个不断扩大的价值等价物体系。虽然这最初发生在国家管制的经济活动的边缘,尤其是在对外贸易中,但它最终导致了整个经济接受以白银为标准。同时,工作时间被整合到该商品经济体系中,工作日成为衡量价值的关键指标,这在很大程度上符合马克思的说法:“在一切社会状态下,人们对生产生活资料所耗费的劳动时间必然是关心的,虽然在不同的发展阶段上关心的程度不同。”

[11]

因此,在从物物交换经济向商品交换过渡的社会中,价值已成为一种抽象范畴,由比如白银的重量这样的标准尺度来代表。

这些经济活动最终创造出一个不断扩大的价值等价物体系。虽然这最初发生在国家管制的经济活动的边缘,尤其是在对外贸易中,但它最终导致了整个经济接受以白银为标准。同时,工作时间被整合到该商品经济体系中,工作日成为衡量价值的关键指标,这在很大程度上符合马克思的说法:“在一切社会状态下,人们对生产生活资料所耗费的劳动时间必然是关心的,虽然在不同的发展阶段上关心的程度不同。”

[11]

因此,在从物物交换经济向商品交换过渡的社会中,价值已成为一种抽象范畴,由比如白银的重量这样的标准尺度来代表。

在连接不同经验领域的社会实践中,抽象范畴的历史起源似乎是种普遍模式。但是,引发这种抽象的认知机制是什么?这些认知机制与我刚刚指出的社会过程的作用又如何相关呢?

让我们回到皮亚杰的“发生认识论”,它解释了一系列明确定义的阶段中抽象范畴的心理发展。如果将这种理解应用于认知结构的历史维度,就像皮亚杰等人确实尝试过的那样,我们将类似地得到一个知识演化的构思,其中知识演化的结果是被普遍预设的。换言之,这一推理路径最终将止步于知识演化的目的论概念。

一旦这样考虑,我们就很难将抽象的出现与历史上特定的社会过程以及产生它们的集体经验联系起来,就像我们已经开始讨论的那样。

一旦这样考虑,我们就很难将抽象的出现与历史上特定的社会过程以及产生它们的集体经验联系起来,就像我们已经开始讨论的那样。

在这一点上,我们必须利用对这些历史上特定的社会过程给予更多关注的其他理论传统。1920年代,列夫·维果茨基(Lev Vygotsky,1896—1934)、亚历山大·鲁利亚(Alexander Luria,1902—1977)、阿列克谢·列昂季耶夫(Aleksei Leontiev,1903—1979)等人在刚成立不久的苏联形成了一个有影响力的心理学家圈子。

他们专注于研究具有社会意义的活动,特别是物质和符号行动,以此作为解释人类认知的原则。在《儿童发展中的工具和符号》(“Tool and Symbol in Child Development”)这一著名论文中,维果茨基和鲁利亚强调了对工具和符号的实际利用在人类动作发展中的紧密联系。

他们专注于研究具有社会意义的活动,特别是物质和符号行动,以此作为解释人类认知的原则。在《儿童发展中的工具和符号》(“Tool and Symbol in Child Development”)这一著名论文中,维果茨基和鲁利亚强调了对工具和符号的实际利用在人类动作发展中的紧密联系。

在1930年代,科学史学家鲍里斯·赫森(Boris Hessen,1893—1936)和亨里克·格罗斯曼(Henryk Grossmann,1881—1950)在马克思主义传统之下,对现代科学出现于其中的技术和经济条件提出了重要见解,这些见解也将物质实践置于某些思维形式发展过程中的重要位置。

赫森认为,人的自然和机械概念在近代早期世界(随着城市的主导地位和资本主义经济的兴起)发生了变化,因为自然现象不断被认为是由机器而不是生物产生的。

赫森认为,人的自然和机械概念在近代早期世界(随着城市的主导地位和资本主义经济的兴起)发生了变化,因为自然现象不断被认为是由机器而不是生物产生的。

这种见解发展了马克思的观点,即这一时期机械装置的发展演变引发了人们对动力可交换性的洞察。 [12] 机器取代了劳动者的手,将劳动者的熟练活动还原为动力。因此,驱动力功能逐渐与手工生产过程中的其他功能相分离,从而可以用动物或自然力量如风、水、重力来代替人类动力。当发动机在生产过程中成为独立实体时,它便成为识别和交换不同动力的基础。格罗斯曼将这一见解扩展到认知领域:机械在历史上的转变为动力、功和运动等抽象概念奠定了基础。技术的经济重要性日益提高,科学的社会地位也随之增强,这也促进了实践知识和学术知识的日益融合。

我将在第十章更详细地讨论近代早期知识经济时回顾这些历史发展。当前,我只对以下事实感兴趣:所谓的赫森—格罗斯曼论点旨在根据历史上特定的物质和符号手段来确定认知的可能性视域。

而关于符号手段,恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer,1874—1945)简洁地抓住了其基本作用。他在1944年的《人论》(

An Essay on Man

)中写道:“在使自己适应于环境方面,人仿佛已经发现了一种新的方法。除了在一切动物种属中都可看到的感受器系统和效应器系统以外,在人那里还可发现可称之为

符号系统

的第三环节,它存在于这两个系统之间。这个新的获得物改变了整个的人类生活。与其他动物相比,人不仅生活在更为宽广的实在之中,而且可以说,他还生活在新的实在之

维

中。”

而关于符号手段,恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer,1874—1945)简洁地抓住了其基本作用。他在1944年的《人论》(

An Essay on Man

)中写道:“在使自己适应于环境方面,人仿佛已经发现了一种新的方法。除了在一切动物种属中都可看到的感受器系统和效应器系统以外,在人那里还可发现可称之为

符号系统

的第三环节,它存在于这两个系统之间。这个新的获得物改变了整个的人类生活。与其他动物相比,人不仅生活在更为宽广的实在之中,而且可以说,他还生活在新的实在之

维

中。”

我的目的是在更大的框架内将这些见解与皮亚杰复杂巧妙的认知发展理论相结合,这个更大的框架会考虑发展的三条线索:

系统发育

(phylogenetic development,又译种系发育),即向智人的生物学进化;

个体发育

(ontogenetic development),即个体的发展;以及

历史发生

(historiogenesis),即经济、社会和文化发展——或简言之,人类社会的文化演化。

我的目的是在更大的框架内将这些见解与皮亚杰复杂巧妙的认知发展理论相结合,这个更大的框架会考虑发展的三条线索:

系统发育

(phylogenetic development,又译种系发育),即向智人的生物学进化;

个体发育

(ontogenetic development),即个体的发展;以及

历史发生

(historiogenesis),即经济、社会和文化发展——或简言之,人类社会的文化演化。

演化的历史发生线索与其他两条线索以多种方式联系在一起。在人类的起源中,系统发育和历史发生两者密切相关。不仅生物进化是人类文化出现的先决条件,而且众所周知,人类文化也决定性地塑造了人类起源的最后步骤,即现代智人的生物进化。当考虑社会互动和工具使用的生物学影响时,这一点尤其明显。最终,无论是从系统发育还是历史发生的角度来说,物种的发展都需要通过个体发育来实现。认知结构的历史发生尤其取决于个体,个体在其个人发展的某个历史时刻获得社会中的共享知识,并通过其认知活动参与该知识的传播和转化。

现在,人们可以重新认识皮亚杰模型中动作的构成性角色及其在认知结构生成中的协调作用。考虑到我们从马克思的传统中学到的东西,这些动作应被赋予一种具体的、历史上特定的含义,包括这些动作的物质手段和社会约束。

正如皮亚杰和其他心理学家所描述的,将人类行动理解为根植于社会的物质实践的一部分,在社会发展和认知结构的个体发生之间架起了一座桥梁。此桥梁尤其是通过生产资料、物质体现、知识的外部表征,以及人类行动的其他物质条件而构成的。桥梁的例子包括工具、基础设施、文本、符号系统,或可以用来编码知识的任何社会物质文化的其他方面。

正如皮亚杰和其他心理学家所描述的,将人类行动理解为根植于社会的物质实践的一部分,在社会发展和认知结构的个体发生之间架起了一座桥梁。此桥梁尤其是通过生产资料、物质体现、知识的外部表征,以及人类行动的其他物质条件而构成的。桥梁的例子包括工具、基础设施、文本、符号系统,或可以用来编码知识的任何社会物质文化的其他方面。

所有这些都暗示了物质文化作为知识演化支柱的作用。例如,就天文学史而言,尤其明显的是,它的进步是由仪器塑造的:从伽利略使用望远镜开始,到19世纪引入光谱学,再到20世纪的射电天文学,直至现在能让我们从事引力波天文学的仪器。显然,从简单的古代机械到高能物理的粒子加速器,随着这些物质工具、仪器和实验室设备的发明、使用和探索,科学史不时被打断。但是,如果物质文化作为认知手段改变游戏规则的作用,也扩展到思维的符号手段与算术的数字系统,扩展到作为语言外部表征的文字,扩展到数学、物理学、化学的符号系统,或更笼统地说,扩展到“书面工具”,又会如何呢?

人类行动的所有物质环境,例如所使用的工具或媒介、行动本身、伴随着的手势和声音、行动发生的地点,都可以视为知识的物质体现。知识的物质体现不仅可以采取不同的形式,而且,相同的物质体现也可以根据使用情况和文化环境发挥不同的功能。首先,像锤子这样的工具是行动的物质手段,但锤子也可以体现各种知识。我们尤其区分使用工具、生产工具和发明工具所需的知识。即使以前从未见过锤子,人们也可以从锤子的形状和物理构造中推断出使用锤子所需的知识,或者可以通过操作锤子轻松地获得使用知识。而通常来说,仅通过察看一项工具来得出生产该工具的知识会更加困难。从特定的人工制品中重建这种知识被称为“逆向工程”(reverse engineering)。

物质体现包括直接与动作本身相关联的“生成的”(enactive)方面,以及专门用于传输心理内容的通信系统。它们包括工具、人工制品、模型、仪式、声音、语言、音乐和图像,以及符号系统和文字。如果一种物质对象或环境被用来表征知识,那我们就称其为知识的外部表征(external representation)。

外部表征的功能基本上取决于皮亚杰(继卡西尔和齐美尔之后)所谓的符号功能或象征功能。

符号功能是将事件和对象从其含义中区分出来的能力。外部表征依赖于专为知识表征而开发的技术,其复杂程度从刻在棍子上作为简单计数机制的痕迹到复杂的形式符号系统(例如数学公式或化学式),当然也包括当今的计算机系统。从历史上看,知识表征技术并不是直接演替式发展的,而是互相重叠的,并且几乎所有的技术都持续至今。

符号功能是将事件和对象从其含义中区分出来的能力。外部表征依赖于专为知识表征而开发的技术,其复杂程度从刻在棍子上作为简单计数机制的痕迹到复杂的形式符号系统(例如数学公式或化学式),当然也包括当今的计算机系统。从历史上看,知识表征技术并不是直接演替式发展的,而是互相重叠的,并且几乎所有的技术都持续至今。

对外部表征在人类文化演化中的重要作用进行识别,其本身也具有悠久的历史,这涉及诸多哲学家的著作,如格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel,1770—1831)、卡尔·马克思、格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel,1858—1918)和恩斯特·卡西尔。外部表征也可以被视为符号学意义上的符号,这是一个可以追溯到弗迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure,1857—1913)、查尔斯·桑德斯·皮尔士(Charles Sanders Peirce,1839—1914)、约翰·杜威(John Dewey,1859—1952)等人的研究领域。

文化史学家加里·汤姆林森(Gary Tomlinson,1951—)强调了指号过程(semiosis,即理解和使用符号来传递知识的能力)的重要作用:“所教授的、模仿的、学习的和传递给子孙后代的知识永远是

关于

(about)……的知识,就像一个符号永远是

对于

(of)……的符号一样。对于以行为形式出现的文化知识——比如在人类祖先中传承的燧石取火技巧,它并不具有现代语言——和最抽象的概念结构而言,都是如此。”

文化史学家加里·汤姆林森(Gary Tomlinson,1951—)强调了指号过程(semiosis,即理解和使用符号来传递知识的能力)的重要作用:“所教授的、模仿的、学习的和传递给子孙后代的知识永远是

关于

(about)……的知识,就像一个符号永远是

对于

(of)……的符号一样。对于以行为形式出现的文化知识——比如在人类祖先中传承的燧石取火技巧,它并不具有现代语言——和最抽象的概念结构而言,都是如此。”

符号可能涉及图标性的(iconic)、索引性的(indexical)、征候性的(symptomatic)和象征性的(symbolic)维度。如果符号与所代表的对象有一些相似性,例如图像或声音,则称“图标”;索引或征候与所指对象在物理上或因果上相关,例如烟雾表示火灾;象征不需要具有这些直接关系,但通常要遵循基于规则的用法,例如对象可通过语言文字来表征。

符号可能涉及图标性的(iconic)、索引性的(indexical)、征候性的(symptomatic)和象征性的(symbolic)维度。如果符号与所代表的对象有一些相似性,例如图像或声音,则称“图标”;索引或征候与所指对象在物理上或因果上相关,例如烟雾表示火灾;象征不需要具有这些直接关系,但通常要遵循基于规则的用法,例如对象可通过语言文字来表征。

外部表征通常涉及不止一个维度,具体取决于其使用语境。例如“砰”之类的拟声词不仅是象征,而且还具有图标性意义,模仿了特定的声音。征候也可以解释为象征,就像占星家把天空中的标志解读为人类事件的象征性信息一样。我们在宗教史和科学史上遇到过此类说法,即世界可以像文本一样被阅读。众所周知,伽利略在《试金者》(

Il Saggiatore

,

1623)中写道:“哲学写在宇宙这本大书里面。宇宙总是向我们的凝视打开,但除非有人先学会掌握这本书的语言并能够解读写作它的文字,否则它是无法理解的。”

符号只有在成为语言系统的一部分,而且主体理解其与系统其他符号之间的关系时,才能获得力量指向外部对象。整个系统承担索引的作用,指向一系列的对象或索引之外的过程。

符号只有在成为语言系统的一部分,而且主体理解其与系统其他符号之间的关系时,才能获得力量指向外部对象。整个系统承担索引的作用,指向一系列的对象或索引之外的过程。

正如汤姆林森所论证的,指号过程以及符号所承担的不同功能(从图标、索引到象征)可能与文化的系统发生密切相关,这可以延伸到动物界,包括史前史和早期人类史,“表征在进化史上与符号学生物一起出现,将一种新的重复形式引入世界。在通过

位移

重复——香农通道两端的信息对应——的顶端是通过

替代

重复。我们完全有理由认为,具有这种能力的生物的出现反映了生命史上的一个或一系列重大转变”

。汤姆林森举例说明了自己的观点:“海鸥将水中的贝壳视为食物的图标,这就发生了指号过程,但这并不是文化指号过程,当然也不是系统化的文化。另一方面,贝壳想要作为记号需要包含以下三个方面:它是对象的表征(它是一个符号);它可以被转移并传播(它是一个文化符号);并且它的含义根据它在集合中的位置而定(它是系统文化中的一个符号)。”

。汤姆林森举例说明了自己的观点:“海鸥将水中的贝壳视为食物的图标,这就发生了指号过程,但这并不是文化指号过程,当然也不是系统化的文化。另一方面,贝壳想要作为记号需要包含以下三个方面:它是对象的表征(它是一个符号);它可以被转移并传播(它是一个文化符号);并且它的含义根据它在集合中的位置而定(它是系统文化中的一个符号)。”

外部表征的处理受它们所表征的认知结构引导,就像书写文本或绘制图形时,其意图是表达特定的思想内容。例如,画在纸上的单个三角形可以通过相似,作为一个一般的数学三角形(把线条视为没有粗细差别的)的图标性表征,但人们要具备三角形的认知结构才能知道各种三角形之间的差异。外部表征的使用也可能受到规则的约束,这些规则来自其物质属性的特征,也来自其所处的特定社会或文化背景,例如书写中的拼字规则或风格惯例。我们将此类规则称为给定外部表征相关的符号规则或调整结构。

外部表征的处理受它们所表征的认知结构引导,就像书写文本或绘制图形时,其意图是表达特定的思想内容。例如,画在纸上的单个三角形可以通过相似,作为一个一般的数学三角形(把线条视为没有粗细差别的)的图标性表征,但人们要具备三角形的认知结构才能知道各种三角形之间的差异。外部表征的使用也可能受到规则的约束,这些规则来自其物质属性的特征,也来自其所处的特定社会或文化背景,例如书写中的拼字规则或风格惯例。我们将此类规则称为给定外部表征相关的符号规则或调整结构。

外部表征可以用于共享、存储、传输或控制知识,但也可用于转换知识。个体知识通常源于个体对共享知识的占有,通过外部表征进行重构。知识的外部表征与内部心理表征通常并不是一一对应的固定关系。这种歧义性在引起误解时可能是个不利条件,但它也是创新的关键因素,因为个人认知通过共享的外部表征积累起来,具有变化的特质,而变化又可能成为新见解的起点。

在20世纪,对科学的反思发展成不同的分支,代表了关于科学如何体现人类理性的完全不同的观点。每个分支都倾向于强调科学的某个方面,如科学的规范性或科学的思想性,科学的历史偶然性或科学的社会和经济背景,而放弃所有其他方面。从对科学进行全面反思的角度出发,试图既考虑科学的历史性也考虑科学作为理性之特权形式的主张,二者之间的分歧就构成了理性的真正分裂。科学由专门化产生,经过意识形态的分裂、世界大战、大屠杀和冷战而得到加强。因此,对科学本质的宝贵认识被人们遗失、碎片化或边缘化了。1930年代的三个插曲可能有助于说明这种理性的分裂,这三个插曲展示了在科学史上多年来一直鲜为人知的传统。

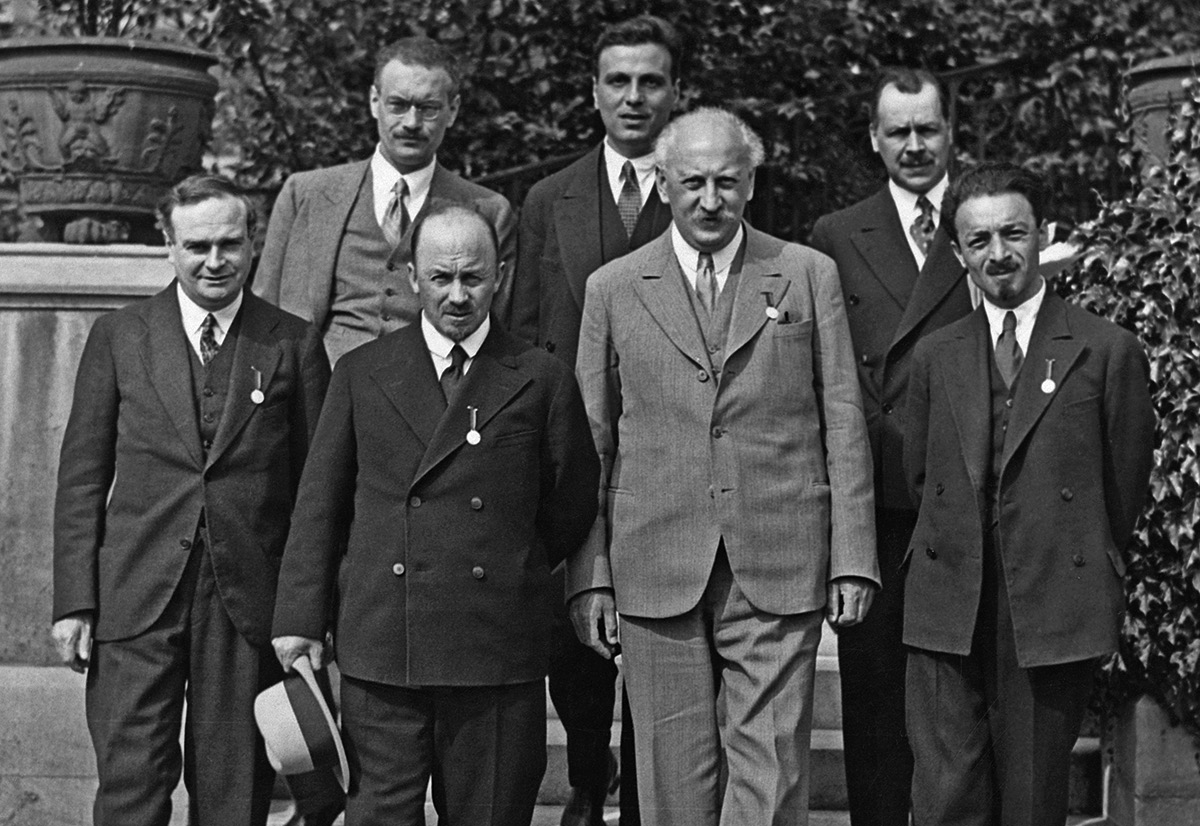

第二届国际科学技术史大会于1931年6月29日至7月3日在伦敦举行。尼古拉·布哈林(Nikolai Bukharin,1888—1938)率领的苏联代表团出席了这次会议,这种情况引起了公众的关注,因为人们认为苏联人可能借此机会进行政治宣传。然而,其中一位苏联代表,莫斯科大学物理学研究所的所长鲍里斯·赫森,却报告了一项对科学史具有深远意义的学术研究。研究题为《牛顿〈自然哲学的数学原理〉的社会和经济根源》(“The Social and Economic Roots of Newton’s

Principia

”)。

听众几乎听不懂他的论证。会议上发表的大多数其他论文都是“老年人的回忆录,以及费解的业余爱好者的琐事”。一个报道表明,赫森的演讲被淹没在由英国科学史学家查尔斯·辛格(Charles Singer,1876—1960)敲响的船钟响声之中,其目的是破坏赫森的信息,更可能是针对苏联。

听众几乎听不懂他的论证。会议上发表的大多数其他论文都是“老年人的回忆录,以及费解的业余爱好者的琐事”。一个报道表明,赫森的演讲被淹没在由英国科学史学家查尔斯·辛格(Charles Singer,1876—1960)敲响的船钟响声之中,其目的是破坏赫森的信息,更可能是针对苏联。

左翼的英国科学和科学史学家J. D. 伯纳尔(J. D. Bernal,1901—1971)后来发现,苏联演讲者“有自己的观点,可对可错;而其他人却从未想过需要有一个观点”

。然而,他补充道,这种令人印象深刻的表现几乎毫无效果:“苏联人踏着方阵,统一装备了马克思主义的辩证法,却没有遇到有序的反对。他们遇到的是一个缺乏纪律的东道主,不仅没有准备,还装备了杂七杂八的个人哲学。他们没有遇到防御,但胜利是不真实的。”

。然而,他补充道,这种令人印象深刻的表现几乎毫无效果:“苏联人踏着方阵,统一装备了马克思主义的辩证法,却没有遇到有序的反对。他们遇到的是一个缺乏纪律的东道主,不仅没有准备,还装备了杂七杂八的个人哲学。他们没有遇到防御,但胜利是不真实的。”

赫森回到了斯大林主义盛行的苏联,后来被错误地指控为密谋和恐怖主义,于1936年被处决。他的贡献并未被遗忘,但被歪曲了:西方历史学家往往将赫森的主张误解为将科学粗暴地还原为经济

需求

。他们没有意识到赫森反而强调了生产力对科学研究的

促进

作用,因为科学研究本身就是一项活动。

赫森回到了斯大林主义盛行的苏联,后来被错误地指控为密谋和恐怖主义,于1936年被处决。他的贡献并未被遗忘,但被歪曲了:西方历史学家往往将赫森的主张误解为将科学粗暴地还原为经济

需求

。他们没有意识到赫森反而强调了生产力对科学研究的

促进

作用,因为科学研究本身就是一项活动。

图3.3 参加1931年在伦敦举行的第二届国际科学技术史大会的苏联科学家代表团。 从左到右 :(前)鲍里斯·赫森、尼古拉·布哈林(Nikolai Bukharin)、阿布拉姆·约费(Abram Ioffe)、恩斯特·科尔曼(Ernst Kolman);(后)鲍里斯·扎瓦多夫斯基(Boris Zavadovsky)、莫杰斯特·鲁宾斯坦(Modest Rubinstein)、尼古拉·瓦维洛夫(Nikolai Vavilov)。参见Chilvers (2015, 74)。© Hulton-Deutsch Collection历史图片画廊

1935年,《社会研究杂志》(

Zeitschrift für Sozialforschung

)发表了一篇由马克思主义经济理论家亨里克·格罗斯曼撰写的题为《机械论哲学和制造业的社会基础》(“The Social Foundation of Mechanistic Philosophy and Manufacture”)的文章。

在纳粹执政期间,这本德语杂志同时出现在法国流亡者中。这篇文章是对弗朗茨·博克瑙(Franz Borkenau,1900—1957)的《从封建世界图景到资产阶级世界图景的转变》(

The Transition from the Feudal to the Bourgeois World Picture

)

在纳粹执政期间,这本德语杂志同时出现在法国流亡者中。这篇文章是对弗朗茨·博克瑙(Franz Borkenau,1900—1957)的《从封建世界图景到资产阶级世界图景的转变》(

The Transition from the Feudal to the Bourgeois World Picture

)

一书的评论,但几乎没有引起人们的注意,并立即被遗忘。格罗斯曼本人在战争流亡中幸存下来,但是与赫森的贡献一样,格罗斯曼的文章也为近代早期科学与技术条件和经济状况之间的关系提供了深刻见解。

一书的评论,但几乎没有引起人们的注意,并立即被遗忘。格罗斯曼本人在战争流亡中幸存下来,但是与赫森的贡献一样,格罗斯曼的文章也为近代早期科学与技术条件和经济状况之间的关系提供了深刻见解。

以马克思的劳动观念为出发点,赫森和格罗斯曼各自独立地发展了一种科学观,与广泛传播的对马克思主义的偏见形成了鲜明对比。随着吉迪恩·弗罗伊登塔尔和彼得·麦克劳克林的分析,我们可以确定三个“赫森—格罗斯曼论点”:第一,技术为科学打开了认知视野,这解释了某些抽象得以产生的物质条件;第二,技术也限制了科学的视野,这解释了为什么在特定条件下无法形成某些抽象;第三,其他社会因素——包括意识形态、信仰以及政治和哲学理论——也会影响科学。

1970年代之前,赫森—格罗斯曼论点对科学史几乎毫无影响。

1970年代之前,赫森—格罗斯曼论点对科学史几乎毫无影响。

20世纪初,所谓的维也纳圈子中的哲学家[例如莫里茨·石里克(Moritz Schlick,1882—1936)]曾寻求更紧密地统一科学与哲学,并与阿尔伯特·爱因斯坦等著名科学家进行互动,以应对当时科学的挑战。

但是到了1930年代中期,其中一些人退回到语言的形式分析。1933年,当石里克收到波兰细菌学家、医师和科学史学家路德维克·弗莱克(Ludwik Fleck,1896—1961)题为《科学事实分析:比较认识论大纲》(“The Analysis of a Scientific Fact: Outline of a Comparative Epistemology”)的手稿时,科学中哲学认识论与历史认识论之间的鸿沟变得昭然若揭。

但是到了1930年代中期,其中一些人退回到语言的形式分析。1933年,当石里克收到波兰细菌学家、医师和科学史学家路德维克·弗莱克(Ludwik Fleck,1896—1961)题为《科学事实分析:比较认识论大纲》(“The Analysis of a Scientific Fact: Outline of a Comparative Epistemology”)的手稿时,科学中哲学认识论与历史认识论之间的鸿沟变得昭然若揭。

弗莱克曾希望石里克可以帮助他出版这一著作,该著作提出了一种新观点,即科学是一项集体事业,并主张所有知识史的发展都受到社会制约。

弗莱克曾希望石里克可以帮助他出版这一著作,该著作提出了一种新观点,即科学是一项集体事业,并主张所有知识史的发展都受到社会制约。

为描述这一集体事业,弗莱克引入了“思维集体”(thought collective)和“思维风格”(thought style)等概念。

在弗莱克看来,科学知识史在本质上与教育和传统等社会机制密切相关。在写给石里克的信中,他批评了传统的知识论:“我永远不会动摇这一感想,即知识论所考察的并非实际发生的知识,而是知识自身所设想的理想,这种理想缺乏所有的真实属性……所有知识起源于感觉经验这一说法具有误导性,因为人类知识的全部多样性很简单地源自教科书……最后,知识的历史发展也展现出一些显著的共同特征,例如各种知识系统在风格上的紧密联系,这值得进行一项知识论研究。这些考虑促使我从知识论的视角出发来看待我专业领域内的科学事实,于是我写作了上述手稿。”

在弗莱克看来,科学知识史在本质上与教育和传统等社会机制密切相关。在写给石里克的信中,他批评了传统的知识论:“我永远不会动摇这一感想,即知识论所考察的并非实际发生的知识,而是知识自身所设想的理想,这种理想缺乏所有的真实属性……所有知识起源于感觉经验这一说法具有误导性,因为人类知识的全部多样性很简单地源自教科书……最后,知识的历史发展也展现出一些显著的共同特征,例如各种知识系统在风格上的紧密联系,这值得进行一项知识论研究。这些考虑促使我从知识论的视角出发来看待我专业领域内的科学事实,于是我写作了上述手稿。”

然而,石里克的出版商斯普林格出版社决定不出版这本书。弗莱克在奥斯威辛和布痕瓦尔德的集中营幸存下来。他的著作于1935年在巴塞尔的一家出版社出版,但在人们于1960年代重新发现它之前,它一直默默无闻。

然而,石里克的出版商斯普林格出版社决定不出版这本书。弗莱克在奥斯威辛和布痕瓦尔德的集中营幸存下来。他的著作于1935年在巴塞尔的一家出版社出版,但在人们于1960年代重新发现它之前,它一直默默无闻。

关于知识的物质体现及它们在行动和思考中的使用,两者之间的关系相当灵活且依赖于语境。这种内在的歧义性是知识发展中新颖性的主要来源,我将基于几个示例进行更详细的讨论。认知结构的物质表征可能具有一些特征,这些特征不是原始认知结构所固有的,但我们可以在使用和探索它时发现。为说明这一点,我将参考数学形式体系(formalisms)在表示自然科学知识方面的作用。一个数学形式体系可以成为某些物理定律的外部表征,比如借助牛顿力学的微分方程可以描述下落物体定律或行星运行轨道。在根据相关符号系统(在本例中是微分学)的符号学规则操纵并探索这些方程式时,人们可以得出一些新颖的概念或见解,例如,关于如何用这一形式体系来描述彗星的轨道。

正如哲学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646—1716)或摩西·门德尔松(Moses Mendelssohn,1729—1786)等人在18世纪所提出的,在物理学或化学等科学领域,使用符号系统进行操作不是“盲目的思想”,符号系统也无法被它们所代表的东西取代。符号系统更像是一种自然语言,在其中,符号的组合不仅必须满足符号规则,而且其语义必须不断被检查。

通常,对符号系统的操纵和探索可能会产生形式上正确但却没有实际意义的表达,比如说,所描述的是物理上不可感知的实体或不可能的情况。但是,对形式体系的这种探索也可能令人惊讶地产生能够赋予其新含义的表述,甚至是形式体系最初旨在代表的概念体系中所没有设想过的含义。

通常,对符号系统的操纵和探索可能会产生形式上正确但却没有实际意义的表达,比如说,所描述的是物理上不可感知的实体或不可能的情况。但是,对形式体系的这种探索也可能令人惊讶地产生能够赋予其新含义的表述,甚至是形式体系最初旨在代表的概念体系中所没有设想过的含义。

例如,我可以仅从力的定律开始建立牛顿力学,而无须在一开始就引入能量概念。然后,我可以开始运算方程式并形成某些数学表达式,例如,从物体质量和速度的符号开始。这些表达式乍一看似乎是任意的,但我之后会发现,它们代表了物理相互作用中守恒的量。也许我会称它们为“动量”或“能量”。然后,我甚至可以从这些新表达式开始重新构建整个框架,并认为它们比我最初提出的力的定律更为“基本”。这个例子有些简化了,但并不是完全虚构的:机械相互作用中是否存在守恒量确实是18世纪著名的“活力”(vis viva)论战的主题,我将在后面进行讨论。这个例子表明,对知识系统外部表征的探索与其概念结构的发展之间,可能存在多么错综复杂的相互作用。稍后,我将更详细地讨论探索形式体系对概念体系转变所造成的影响。

关键一点在于,知识系统从来不会在研究之初就完整地被给出。通过在外部表征帮助下进行的探索,例如,通过计算、将概念框架应用于新情况、在认知共同体内部开展相关辩论等,其含义才能逐渐展现出来。因此,我们谈到外部表征的“生成性歧义”(generative ambiguity),这导致其在知识传播过程中看似矛盾的功能:一方面,它们确保并稳定了代际知识传承,从而保证了知识的长久性;另一方面,作为思维工具,它们成为知识传播中变革和创新的推动力。

行动的物质手段与知识的外部表征的一个基本属性是,与这些特定手段和表征相关联的可能应用范围大于任何特定行动者集体所追求的目标。黑格尔认为这是“理性的狡计”(cunning of reason)。

实用主义哲学家杜威将工具所具备的稳定和创新的双重功能描述如下:“工具的发明和使用在巩固意义方面起到很大作用,因为工具是达到某种结果的手段,而不是直接和物理地被采用的事物。工具内在地具有关系性,可以被预期且有预测能力。若没有对缺席或‘超越性’的参考,什么都不是工具。”

实用主义哲学家杜威将工具所具备的稳定和创新的双重功能描述如下:“工具的发明和使用在巩固意义方面起到很大作用,因为工具是达到某种结果的手段,而不是直接和物理地被采用的事物。工具内在地具有关系性,可以被预期且有预测能力。若没有对缺席或‘超越性’的参考,什么都不是工具。”

如果某人为特定目的而采用或发明某种工具,总有可能遇到该工具的新应用,比如说在新的环境下使用该工具。但是,行动的物质手段也会决定行动可达到的有限范围。用哲学家埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl,1859—1938)的表达来说,这一范围可以被描述为与特定手段相关联的“可能性视域”。

如果某人为特定目的而采用或发明某种工具,总有可能遇到该工具的新应用,比如说在新的环境下使用该工具。但是,行动的物质手段也会决定行动可达到的有限范围。用哲学家埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl,1859—1938)的表达来说,这一范围可以被描述为与特定手段相关联的“可能性视域”。

当然,这一视域不仅由行动的物质手段决定,还取决于支撑和协调这些手段的认知结构。

当然,这一视域不仅由行动的物质手段决定,还取决于支撑和协调这些手段的认知结构。

换句话说,通过特定手段执行的动作,其可能结果的范围也许会超出预先存在的认知结构中已编码的范围,并成为新认知结构的起点。因此,对外部表征的探索性利用成为知识系统演化的主要动力。由于对工具的利用远远早于现代人类的出现,这一动力甚至也对人类物种的出现发挥了作用。使用工具可能不仅是大脑生物发展的结果;它必须涉及双向的因果关系,因为工具的使用通过调节与工具相关的动作,提供了增强认知能力的机会,这反过来使人脑的扩容成为人类进一步生物进化中的有利突变。在第八章末尾的“表征、权力和超越性”文本框中,我会讨论物质表征在人类社会中的更广泛作用。

知识演化的一个特定阶段是由个体认知中独特的、历史上可获得的外部表征来区分的。从历史角度来看,重建“可能性视域”因此成为一项至关重要的任务,它使我们有可能确定共同的社会领域,在此共同领域中,行动者会取得相似的结果,无论是行动者之间直接相互联系还是与公共资源联系,无论他们是否利用可获得的物质手段所固有的相似潜力来进行知识表征。这有助于解释,例如,同时发生的发现和发明,并且更普遍地,解释了共同主题、共同方法或共同智力成就的出现,它们在特定历史条件下似乎彼此独立地出现,但都与可能性视域相关。在处理这些现象时,人们常常会忽略:相互影响和共同资源取决于共享知识的性质,而外部表征承载着达成相似结果的共享潜力。例如,伽利略和他同时代的许多人都对加速运动现象发展了惊人相似的处理方法,这并非因为他们彼此之间交换了观点,而是因为他们都汲取了中世纪哲学中的相同智力资源来分析加速过程。在下文讨论外部表征的一个例子——图表——时,我将再次讨论这个中世纪的技术。

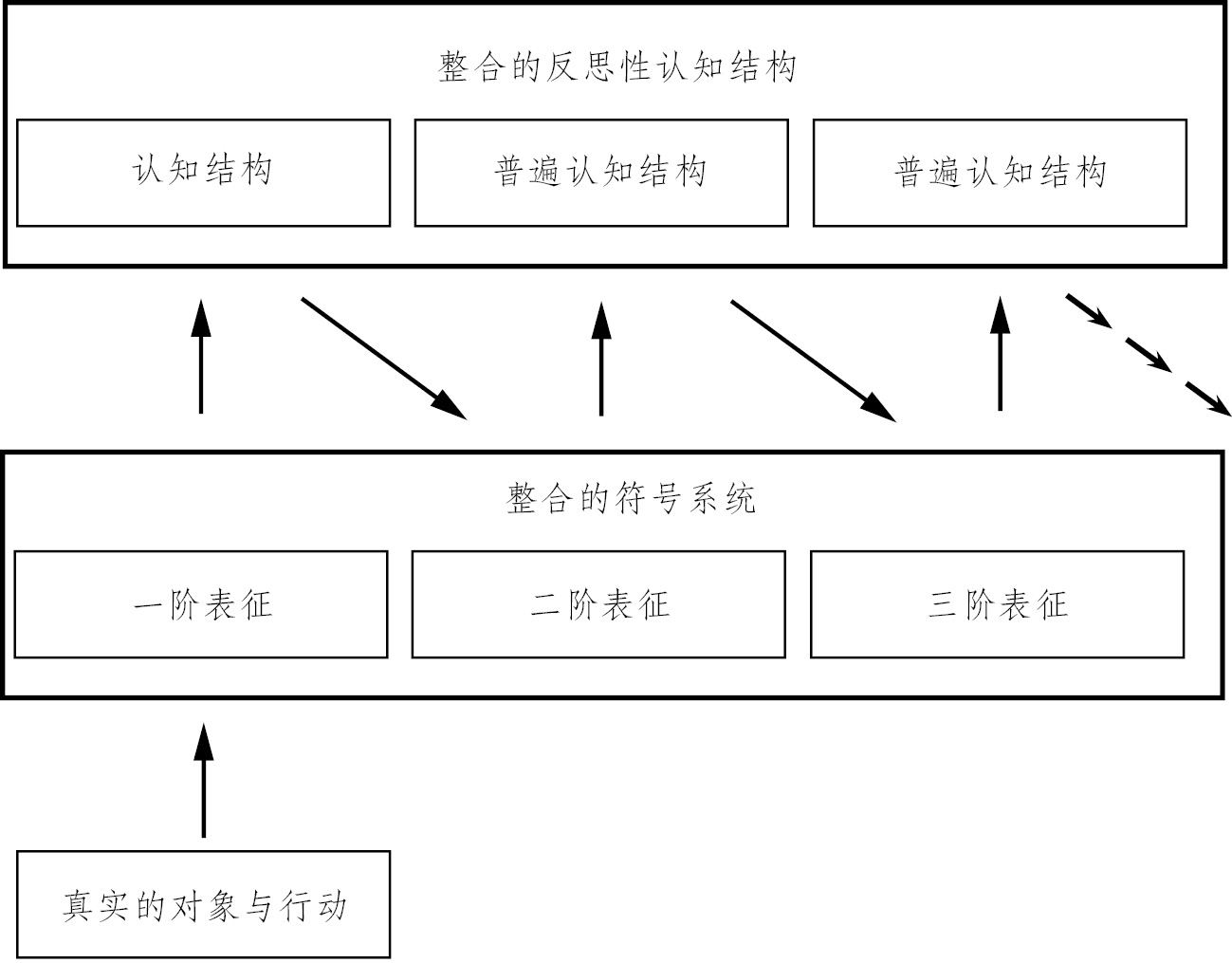

区分不同阶的外部表征很有用。认知结构的一阶表征实际上是通过符号或模型来代表真实对象,人们基本上可以利用这些符号或模型,执行在对象本身上可以执行的相同操作。通常,由于这些代理性操作没有受到真实情况中的偶然性的约束,因此可以更轻松地执行。想想使用筹码为离散对象编号,每个对象使用一个筹码。尽管使用筹码只是象征性的行动,显然不能替代具有真实对象的行动,但它确实允许我们对实际行动的结果进行预期,从而对它们进行计划和控制。

但是,利用一阶外部表征不仅是为了根据现有的认知结构来执行操作。一阶表征还发挥着建设性或创新性的作用,因为它们在通过操作的内部化而建立新的认知结构方面具有构成性。因此,算术中涉及的认知结构可以通过操作简单的计数系统来建立。在产生新的认知结构这一方面,像操作筹码这样的象征行动完全可以替代真实行动。

新出现的认知结构(例如,在我们的示例中是算术的认知结构)反过来又可以通过符号系统进行外部表征,例如,被表示为十进制数字的符号系统。但是为了使用这种二阶表征进行计算,人们必须已经了解算术。一阶外部表征代表真实对象,而二阶外部表征代表的认知结构不再需要直接指向具体对象。尽管在我们的示例中,简单筹码可以在不假设抽象数字概念或算术知识的情况下进行操作,但是增加的十进制数字却需要先前获得的认知结构,即算术先备知识。

与一阶表征一样,二阶表征也可以是符号或人工制品;处理和转换它们的规则基本上来自所代表的认知结构。想要充分利用这些符号和人工制品,就要假设真实对象和行动已经被同化进了其所代表的认知结构中。但是,二阶表征仅与这些对象和行动间接相关。对于所代表的认知结构而言,二阶表征并没有发挥建设性作用,但在二阶表征的使用过程中,它们可能反过来对即将出现的高阶结构发挥此等作用,例如,代数的认知结构建立在对算术运算的反思之上。

物质手段或外部表征通过确定一个行动结果系统来生成认知结构,这一结果系统又会在认知结构的生成规则中再现。因为行动手段是文化和历史上特定的物质对象,所以采用这些手段所产生的认知结构也是文化和历史上特定的。当研究或多或少集中在普遍特征,或研究未能包括比较维度时,人们通常会忽略这种情况。从这个角度来看,知识既具有结构性,也具有历史和经验上的具体性。关于某个对象的知识可以定义为解决涉及该对象的问题的能力,方法是将有关该对象的信息与理解其行为相关的认知结构联系起来。从这个意义上讲,知识始终是结构化的知识。但是,尽管这种结构看似完全抽象,它们实际上依赖于内容,因为它们是由外在于它们的、关于对象的具体行动和物质手段产生的。

图3.4 抽象的反思性结构。摘自Damerow (1996a, 379)。马普科学史研究所图书馆提供

尽管行动的物质手段在认知结构的产生中起到构成性作用,认知结构也会反过来塑造物质行动。当人们首先考虑认知结构在对行动的协调中所起的基本作用时,这一点显而易见。但是,认知结构也可能引导对物质手段的改进,或构造新的物质手段,从而使行动和应用能够超越既定结构(即那些首先允许构造这些物质手段的结构)中已编码的范围。其结果是可能出现新的认知结构。

认知结构在其应用过程中会发生改变,其规则系统会适用于越来越丰富的内容,从而变得更加普遍。同时,认知结构也会与许多其他认知结构相关联,因而变得更加分化、更加强大,并在某种意义上更加具体。当一个认知结构失效时,对该结构所基于的行动进行反思,利用新颖的或迄今未使用的思维工具及它们所开启的可能性,可能会导向新结构的构建。在这种情况下,反思可以为思考提供方向。即使是在按棍子长度对它们进行排列这样简单的示例中,也确实没有任何解决问题的尝试是在与先前尝试相同的条件下进行的。原则上,人们可以记住基于特定认知结构解决问题的每一次尝试,并通过自然积累来丰富认知结构。就像希腊哲学家赫拉克利特所说的:人不能两次踏入同一条河流。

依据这些想法,皮亚杰的反思性抽象概念就可以转变成彻底的历史概念,在这个概念中,物质的、社会背景下的行动是认知结构的起源。在这种意义上,反思性抽象——例如产生出数字这一抽象数学概念的那些抽象——最终取决于其所源出的物质行动,例如通过数词、黏土代币(clay tokens)或数字符号来计算物质对象的具体行动。因此,反思性抽象成为一个建设性过程,人们通过反思具有特定外部表征(如语言或数学符号)的操作来建立新的认知结构。这些象征性手段通常代表先前构造的心智结构。这样,我们就得到了一条潜在的无限链,其中包括一系列反思性抽象和表征,我们称之为“迭代抽象”(iterative abstraction)。

这是更发达的认知结构的标志:它可以重建之前的状况,但本身不能通过先前的框架来表达。这样,皮亚杰的“发生认识论”就变成了名副其实的“历史认识论”。

这是更发达的认知结构的标志:它可以重建之前的状况,但本身不能通过先前的框架来表达。这样,皮亚杰的“发生认识论”就变成了名副其实的“历史认识论”。

知识的历史演化通过个体的认知活动实现。另一方面,它也是跨族群和跨世代的集体过程,涉及思想相互独立的个体之间的互动。人类认知本质上是社会认知,包括交流、分享知识和相互学习的能力。它假定人类视彼此为有意图的存在者,并且能够理解他人的观点。个体在特定文化条件下成长,这些条件决定了他们在学习知识系统时的挑战和限制。

从个体角度来看,内部表征关乎个人经历,且与个人预期中特定行动手段的可能使用有关。这就是知识的外部表征的 个体 意义或 主观 意义。从社会角度来看,外部表征体现了行动的潜能,这些潜能可能不是每个人都可以感知或预料到的,但却能在社会实践中实现。实际上,外部表征通常是早期行动的产物。这就是外部表征的 社会意义 。群体或社会可获得的知识的外部表征,其社会意义构成共享知识。

个体的认知发展可以视为一种过程,在这个过程中,个体通过在互动和交流中占有社会提供的共享知识,获得外部表征的主观意义。反过来,如果个体获得的新见解没有导向社会化过程中可以转移的认知结构,那么个体见解就会在知识传播中遗失,并与历史发展无关。只有在个体认知的结果被适当的社会制度系统性地复制和扩展时,个体贡献才能影响共享知识的历史传播,从而有助于知识的保存与积累。

主体间交流的可能性也基于共享知识,并通常由语言来介导。语言本身就是知识的外部表征,由认知结构生成,这种认知结构使说话者能够形成形式上正确的语言结构。

然而,语言表现超越了语法能力,它要求在具体的行动环境下有意义地使用语言。此类环境还涉及非语言的认知结构,这些非语言结构与语言结构相结合,从而通过主观语义承担了意义。在语言表现的过程中,这种行动环境中产生的语言结构成为所涉及的主观意义的外部表征。

然而,语言表现超越了语法能力,它要求在具体的行动环境下有意义地使用语言。此类环境还涉及非语言的认知结构,这些非语言结构与语言结构相结合,从而通过主观语义承担了意义。在语言表现的过程中,这种行动环境中产生的语言结构成为所涉及的主观意义的外部表征。

不同的主观意义产生于不同的个体发展轨迹。它们在行动手段的基本社会意义和知识的外部表征中找到了它们的共性。如果没有这种集体经验和共享知识作为基础,主体间的交流将是不可能的。共享知识的前提还包括,沟通对象的社会意义可以与主观意义相匹配,或其社会意义能够以个人经验为基础进行重构。

这样理解的话,共享知识的历史发展就成了高度路径依赖的过程,其中包括基于一系列具体历史经验的迭代抽象。就抽象思维自身的经验来源而言,按照这种知识结构编码经验,是抽象思维具有其特有的递归盲目性的原因之一,这种递归盲目性也可以解释与某些抽象思维结果相关的似乎先验的特征。

在随后的章节中,我将讨论此过程的例子。例如,经典物理学中的时空概念涵盖了广泛的经验,并构成一个似乎普遍适用的框架。了解和应用此框架并不需要任何有关其历史性出现的知识作为前提。这些情况的确可以表明,关于时间与空间的物理概念先在于任何具体经验,并且与任何具体经验无关。然而,当某些新的经验最终要求反思这些概念所源出的那些基本测量操作时,这种看似先验的特性就会受到挑战。正如我们将在第七章中了解到的,这一挑战的结果是一个新的时空框架,这一框架再次获得了看似普遍的有效性范围。

在这种背景下,我们可以讨论重建历史思维形式的一个特有的困难。根据皮亚杰的说法,由于认知的基本结构反映的是动作的协调,而不是动作本身,因此仅凭观察到的动作很难重建认知水平。实际上,例如,同样都是从一个地方移动到另一个地方,可能是出于感觉运动活动,可能是使用了地图和指南针,也可能是使用了GPS系统。只有在其社会和文化背景下更全面地描述这种行为,尤其是识别出历史上特定的行动手段,才有可能确定所涉及的认知水平。同样,知识的外部表征可以用来表达不同反身性(reflexivity)层次的知识,例如等式“5 + 7 = 12”既可以看作简单算术,也可以看作复杂数论的一个例子,还可以看作康德哲学意义上的所谓先天综合判断。

在教育或跨文化背景下使用外部表征进行交流,会产生内在的不确定性,即无法确定涉及哪些层次的反身性。

当然,我们在处理外部表征的历史示例时也会遇到相同的问题,例如古巴比伦或古埃及数学中的运算。这些运算往往会被误解。这种误解通常会导致在重构时发生时代错误,这种时代错误的重构将现代思维的那种反身性赋予历史行动者,忽略了通常可以通过不同方式完成相同认知任务的事实。外部表征的这种歧义性是它们最初在产生不同水平的反身性时所起作用的痕迹,例如,如果没有历史上先于它们的简单算术的外部表征,那么显然就不会有数论或康德认识论。因此,我们可以将其称为外部表征的“生成性歧义”。

当然,我们在处理外部表征的历史示例时也会遇到相同的问题,例如古巴比伦或古埃及数学中的运算。这些运算往往会被误解。这种误解通常会导致在重构时发生时代错误,这种时代错误的重构将现代思维的那种反身性赋予历史行动者,忽略了通常可以通过不同方式完成相同认知任务的事实。外部表征的这种歧义性是它们最初在产生不同水平的反身性时所起作用的痕迹,例如,如果没有历史上先于它们的简单算术的外部表征,那么显然就不会有数论或康德认识论。因此,我们可以将其称为外部表征的“生成性歧义”。

最后,让我们回到抽象思维问题。哲学家黑格尔在一篇文章中问道:“谁抽象地思考?”然后,他令人惊讶地回答:“没有受过教育的人,而不是受过教育的人。”黑格尔用有趣的例子说明了他的惊人回答,例如,他描述了一位被女佣指控卖烂鸡蛋的妇人。这位妇人回击那位女佣:“什么?我的鸡蛋烂了吗?可能是你烂掉了!你这样说我的蛋吗?你?”然后,她继续贬低那位女佣乃至她的家人的人格,就因为这位女佣指控她卖烂鸡蛋:“虱子没有在大路上把你父亲吃掉吗?你母亲不是跟法国人一起私奔了?你祖母没有死在公立医院吗?”

图3.5 黑格尔的故事。劳伦特·陶丁绘

黑格尔所暗示的是,认知始于将经验归于抽象概念之下,并且只有在此之后,它才能够产生对对象的更具体表征。认知既是抽象过程,也是具体化过程,因为它将认知结构中的抽象概念联系起来,并用它们来解释现实。抽象概念的有效性只有在具体化过程中才能得到验证;通过具体化,认知结构也会因经验以及与其他认知结构的关系而变得更加丰富。

这样一来,我们结合了哲学、心理学和历史学的洞见,找到了关于抽象概念的起源和作用的答案,尽管此答案有些抽象。科学思维的某些关键抽象概念来自对历史上特定的实践中物质行动的反思。但是我们学到了更多:本章概述的框架不仅使我们认识了——至少在原则上——抽象概念的性质,还指出了如何调和知识演化的非决定性特征、知识演化对非常具体的历史条件的依赖,以及长期积累知识的可能性。但是,我们不应该忘记,这一过程并不能保证知识的积累,也不能预先确定高阶形式知识的性质。我们将在后面各章节的例子中更详细地看到这一点。

总而言之,我们可以区分出知识的三个维度:一个认知的、心理的或“内部的”维度;一个物质的、体现的或“外部的”维度;以及一个社会的维度,即与知识的生产、分享、传播和占有有关的社会过程。所有这些维度对于理解本书所阐述的知识演化都同等重要。

只有将所有这三个维度都考虑在内,才能理解知识演化的动态。在社会维度中,这一点显而易见,因为社会维度包括那些传播过程,它们解释了这种演化在时间上的连续性。但这也适用于物质维度,它以底层物质文化的形式,构成这种传播的支柱。

最后,知识的历史演化只有在包含了共享的知识库及其与个人思维过程发生的相互作用时才有意义。

最后,知识的历史演化只有在包含了共享的知识库及其与个人思维过程发生的相互作用时才有意义。

知识是解决问题的潜力,即个体或群体解决问题,并在心理上预期相应行动的能力。知识以经验为基础,并在心智、物质和社会结构中被编码。它是通过对嵌入环境的行动进行反思产生的,并能作为预期和控制行动的潜力。知识在个体内部由认知结构表征,认知结构能够在过去和当前的经历之间建立联系。知识被物质文化和现有社会关系塑造(但不是被决定),最终源于受社会约束的物质实践中所积累的经验。

知识在历史上的连续性、散布和传播依赖于其外部表征,这些表征服务于社会内部的知识再生产结构。外部表征可能成为构建新知识结构的先决条件,因为这些新结构可能是应用于外部表征的行动导致的。这些新的知识结构已从原有行动中脱离,但其脱离方式取决于外部表征在历史上特定的物质性质和社会性质。新结构可以再次通过更高阶的外部表征进行编码,继而又成为知识进一步发展的先决条件。

知识的长期演化只能在认知的个体发育和历史发展相互纠缠的基础上,通过物质体现来理解。物质体现和外部表征在社会共享知识(历史发展的对象)与个人知识(这种共享知识的唯一真实表现)之间起着中介作用。

[1] 本章基于一个对“抽象”和“反思”概念的各种研究方法的研究,这些研究方法包括哲学、心理学和历史学传统。此处提出的观点汇集了实用主义、新康德主义、符号学和马克思主义的见解,以及来自皮亚杰、维果茨基、鲁利亚和列昂季耶夫传统的认知心理学的认识。这在很大程度上要归功于戴培德的关键性工作,参见他的著作《抽象与表征》( Abstraction and Representation , 1996a),下文中的部分内容基于该书;但这也归功于Klaus Heinrich(1986; 1987; 1993; 2000; 2001)中对抽象在宗教和哲学传统中所起作用的重要考察。

[2] Aristotle (1933, 19) [ Metaphysics , Ⅰ. 3, 983 b 5].(中译引自[古希腊]亚里士多德:《亚里士多德全集(第七卷)》,苗力田译,中国人民大学出版社,2016,第34页。为统一译名,原译文中的泰利士此处改为泰勒斯。——译注)

[3] Plato (1997c, 193) [ Theaetetus , 174 a–b].(中译引自[古希腊]柏拉图:《柏拉图全集(第二卷)》,王晓朝译,人民出版社,2018,第697页。——译注)

[4] Aristotle (1932, 55–57) [ Politics , Ⅰ. 4, 1259 a 5–6].(中译引自[古希腊]亚里士多德:《亚里士多德全集(第九卷)》,颜一、秦典华译,中国人民大学出版社,2016,第24—25页。为统一译名,原译文中的泰利士此处均改为泰勒斯。——译注)

[5] Plato (1997b, 1135) [ Republic , 517 b–c].(中译引自[古希腊]柏拉图:《理想国》,郭斌和、张竹明译,商务印书馆,2019,第279页。——译注)

[6] Aristotle (1935, 67–69) [ Metaphysics , Ⅺ 3, 1061 a 7].(中译引自[古希腊]亚里士多德:《亚里士多德全集(第七卷)》,苗力田译,中国人民大学出版社,2016,第246页。——译注)

[7] Kant ([1781] 1998, 247) [ Critique of Pure Reason 8, B 132].

[8] Marx ([1867] 1990, 62)[ Capital , vol. 1, pt. 1, chap. 1, sec. 4, 41].(中译引自[德]马克思:《资本论》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译,人民出版社,2018,第88页。——译注)

[9] Marx ([1867] 1990, 62) [ Capital , vol. 1, pt. 1, chap. 1, sec. 4, 42–43].(中译引自[德]马克思:《资本论》,第89页。——译注)

[10] Marx ([1867]1990, 62) [ Capital , vol. 1, pt. 1, chap. 1, sec. 4, 43].(中译引自[德]马克思:《资本论》,第90页。——译注)

[11] Marx ([1867] 1990, 62) [ Capital , vol. 1, pt. 1, chap. 1, sec. 4, 42].(中译引自[德]马克思:《资本论》,第88—89页。——译注)

[12] Marx ([1867] 1990, 13) [ Capital , vol. 1, pt. 4, chap. 13].