在科学里,研究似乎最不起眼的东西,往往可以学到最重要的。

——马文·明斯基《心智社会》

[历史]资源既不像实证主义者所相信的那样如同敞开的窗户,也不像怀疑论者所认为的那样如同阻碍视线的栅栏:如果一定要作比,我们可以将它们比作哈哈镜。对每种特定资源的特定失真的分析已经暗示出构建性因素。但正如我试图证明的,构建……与证明并非不相容;没有欲望的投射就没有研究,而欲望的投射与现实原则所引发的反驳可以相容。知识(甚至历史性知识)是可能的。

——卡洛·金茨堡《历史、修辞和证据》

我们仍然需要学习新的、更好的方式来思考,来运用自己的思想——尤其是能够真正在人类世这一大背景下,对气候变化等重大问题进行思考。这可能需要退后一步,并对我们自己的思想如何运作进行更深入的反思。如果我们能够学会如此这般行事,那么我们就不仅能够预见一个安全的人类世,而且更重要的可能在于:一个美丽的人类世。

——保罗·克鲁岑《序言:向安全的人类世过渡》(“Foreword: Transition to a Safe Anthropocene”)

面向人类世重新思考科学,意味着要对科学和知识以及它们的历史演变提出一些基本问题。在本书中,我将分五个步骤进行,这五个步骤与本书五大部分相对应。在第一部分中,我已经开始讨论知识的双重特征,即它所提供的权力,以及它所导致的意想不到的后果。这种双重特征在我们步入人类世的过程中至关重要。第二部分是三到七章,我在其中讨论了思维的历史本质,并追问知识结构如何变化。第三部分致力于探讨“知识经济”,我研究了知识结构如何影响社会,以及社会如何反过来影响知识结构(第八到十章)。在第四部分,我分析了知识扩散与全球化过程,追问知识如何进行传播(第十一到十三章)。最后,在第五部分中,我回到人类世主题,在考量进化论的背景下讨论人类世的出现,并讨论我们的未来依赖何种知识(第十四到十七章)。接下来,我会概述其余四个部分的论证主线,以便为读者提供选择性阅读的可能。

第二部分专门介绍人类思维之认知结构的一些显著性质,这些可以帮助我们理解历史性变化。其中之一是,知识的结构和内容并不像将逻辑与意义区分开的悠久传统所认为的那样相互独立。任何概念(例如树的概念)都可以特定地指向一种具体经验,同时充当一种一般认知结构,以便将该经验同化并连接到其他经验的网络之中。仔细想想,每个概念都是一点小小的理论,因为它在语义上与其他概念相关联。

正如我将在第三章和第四章中论述的,认知结构是活跃的,因为认知结构在每一次执行时都会发生变化。如果我见到一棵前所未见的树,那么我可能会改变我的树概念,从而改变该概念所嵌入的整个语义关系网络。这是认知发展的基本特征,也说明了科学知识在回应新经验的过程中可能会如何变化。在第六章中,我处理了特定知识系统中难以消化的特定种类经验,我将这些经验称作“挑战性对象”。例如,当人们期望所有物理作用都需要物体之间的直接接触时,移动罗盘指针的无形力量就显得很神奇;这就是年轻的爱因斯坦所经历的,他一生都记得这一挑战性经验。

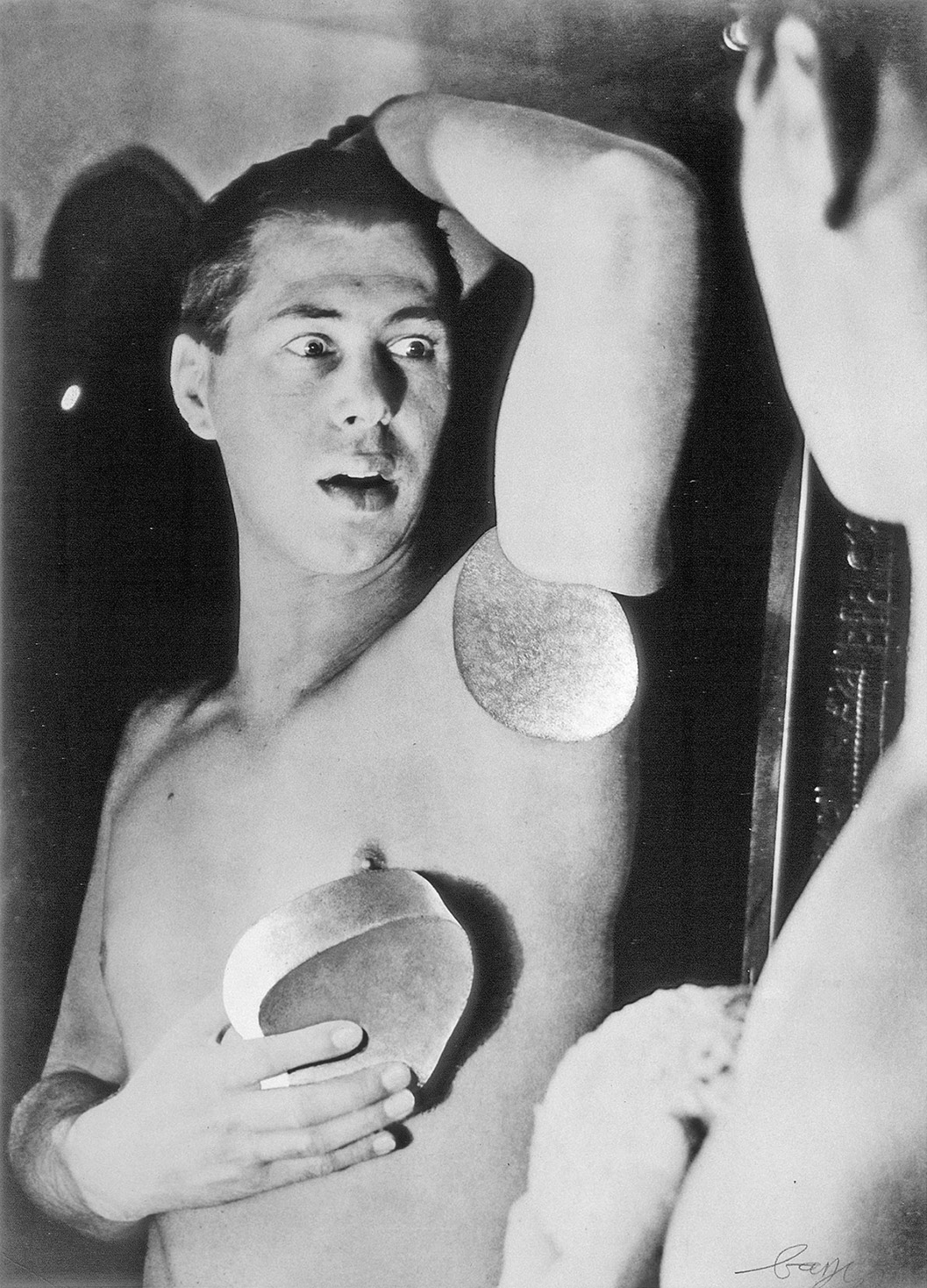

我们的典型困境在于,认知结构即使在信息不完整(或过多)的情况下也会允许思维过程的发生。正如我将在第四章中详细讨论的那样,部分结构中的信息缺失可以用先前经验中收集到的“默认假设”(default assumptions)来补充。例如,我只需要看到树的上部就能得出结论,它肯定有根,因为树通常都有根部。但是,如果事实证明根部已被砍掉,我不必放弃这一信念,即我所面对的是一棵树。艺术经常和我们的默认期望开玩笑。例如,艺术家赫伯特·拜尔(Herbert Bayer,1900—1985)就会用蒙太奇照片迷惑我们,照片里的他照着镜子,发现自己上臂的一部分脱落了。我们——当然,还有他本人——很自然地会以为,看到的只能是以受伤为代价被切断的人类肢体,但拜尔却惊讶地发现,镜子中反映的身体实际上更像是人体模型,其部件可以随意卸除。两个截然不同的“心智模型”(活的完整人体与模块化的人体模型)带有部分不相容的默认期望,二者的结合因此引起失调的震惊。在艺术和科学中可以找到许多类似例子。瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin,1892—1940)和阿尔伯特·爱因斯坦(1879—1955)等人都认为这种效果具有启示性。

图2.1 赫伯特·拜尔《人为难达(自拍人像)》[ Humanly Impossible ( Self-Portrait )],1932年。拜尔的蒙太奇照片属于超现实主义实验的传统,其人体模型具有自己的生命。从某种意义上说,他们反向运用了古老的皮格马利翁神话。根据拉丁诗人奥维德(Ovid)的说法,皮格马利翁(Pygmalion)是一位雕塑家,他用象牙雕刻了一个女人。爱神阿佛洛狄忒(Aphrodite)满足了他的隐秘愿望,将雕像变成皮格马利翁可以结婚的真实女人。相反,一位超现实主义的艺术家会认为,自己是能够将自己的镜像变成人工制品的皮格马利翁。拜尔在蒙太奇照片中将自己的镜像变成人体模型,以揭示隐藏的欲望、恐惧、直觉和洞察——比如说,揭示了世界的机械化及由此带来的脆弱性。同时,艺术也展现了人工制品的力量(它们能够实现原本的“人为难达”),从而作为“外部表征”,体现并产生出这种精神状态。知识史中外部表征的生成性歧义是本书的一个中心主题。有关其在艺术史中的作用,参见Bredekamp (2010)。© bpk图片库

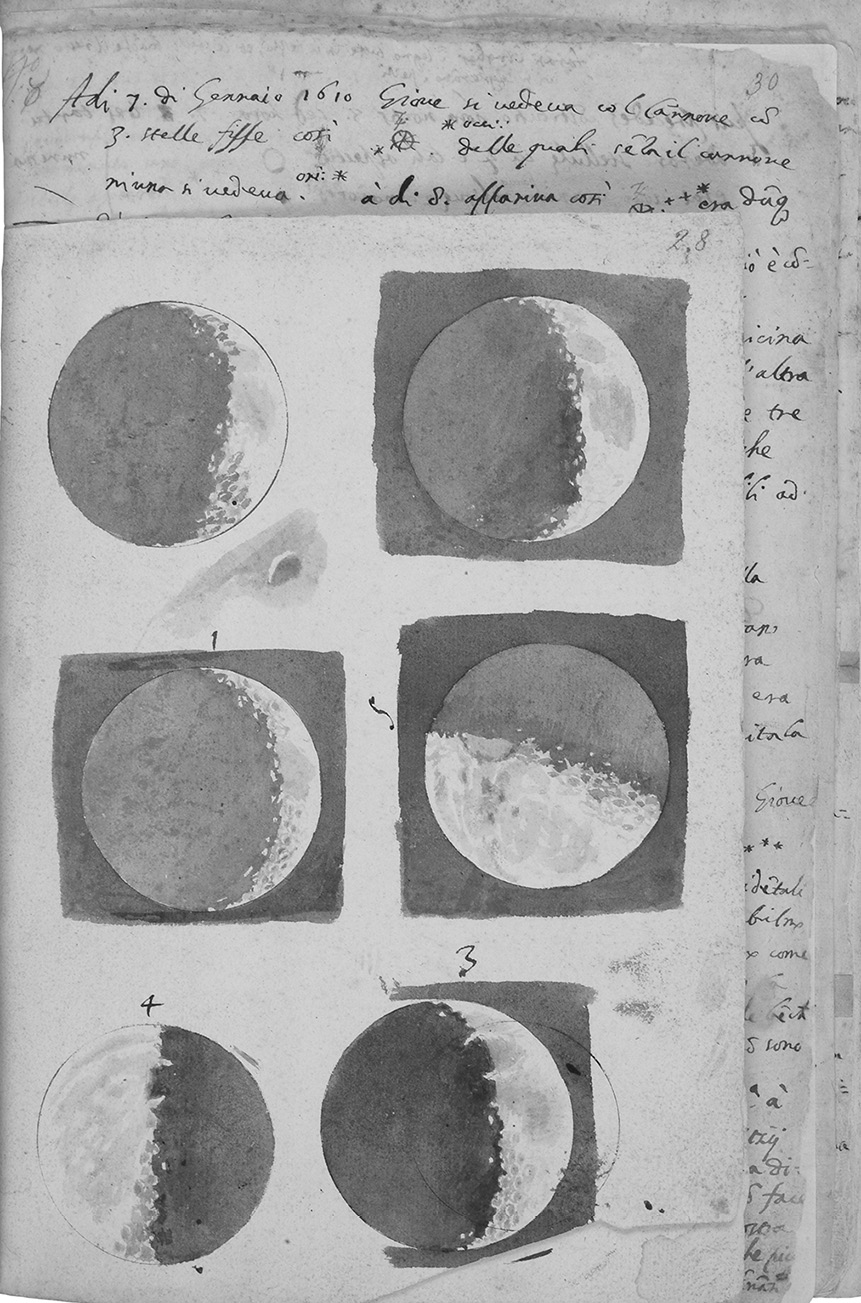

与卡尔·波普尔等科学哲学家的主张相反,科学理论通常即便在面对反面证据时也并没有放弃。我们该如何处理这一显著事实呢?在第四章中,我通过默认设置的可用性,以及可以在保留一个概念性框架的基本论证结构的同时替换默认设置的灵活性,对此进行了说明。科学理论总是嵌入更大的知识系统中。不完整的科学信息通常由背景知识补充,而背景知识由来源于先前知识的默认假设组成。例如,当伽利略在自制望远镜中观察到月球的模糊图像时,由于他对风景图画的前期经验以及对看到另一个类似地球的天体的期待,他能够将月球的不规则处识别为陨石坑和山脉。

认知结构的组成部分可以产生于其他认知结构,比如:房屋的概念由地下室、地板、屋顶、墙壁、窗户、门等概念组成,而此等概念中的每一个又可以依次通过其组件进行扩展,例如门把手、铰链、锁、木材、油漆等。因此,认知结构有点像俄罗斯套娃,其内部嵌有其他认知结构的嵌套序列。我将这些复杂的相互依赖关系称为“知识架构”(architecture of knowledge)。

图2.2 伽利略手稿。伽利略的《星际信使》( Sidereus nuncius )展示出伽利略通过望远镜看到的月亮。参见Bredekamp (2019, Ⅳ)。Ms. Gal. 48, c. 28r,意大利文化遗产和活动部/佛罗伦萨国家中央图书馆特许使用

但是,与真正的俄罗斯套娃相反,概念的层次不会一劳永逸地固定下来——我们也可以从“盒子内部”开始,将其往另一个方向扩展。例如,从木板的概念开始,人们可能会在其“俄罗斯套娃序列”中找到木板制成的门,还有其他许多木板制成的东西。换句话说,语义网络能被安排在不同的层级结构中。改变这种层级结构的可能性会对科学中的概念变化产生什么作用呢?

为解决这些问题,我们必须更详细地研究知识架构及其变化机制。正如在第六章中通过力学知识史的例子所阐明的,知识架构具有分层结构,因为我们在物质世界中的移动等经验相当基本且持久:举起重物需要费力,坚硬的墙壁难以穿透,等等。作为底层的这些“直觉知识”通常会为进入新领域,或处理不那么具体的事情时的期望提供默认设置。在这些情况下,它们经常以隐喻的方式重新出现。

当我在第十一章中讨论跨文化知识传播时,知识架构的另一特征将会显现,即人们努力寻求一种关于世界的、似乎很完整的心智表征。当然,在某种程度上,我们所有人都能意识到自己的盲点,但我们仍然倾向于避免“认知真空”。因此,我们会通过默认假设来补充我们对世界的不完整知识,力求对周围世界形成或多或少整体的看法。如何挑战这种观点是人类世的一个关键问题,因为我们将不得不克服我们对世界的许多先入为主的理解。

从第三章开始,我将讨论诸如文字或符号系统之类的外部表征在知识系统的传递和转换中的关键作用。它们可以作为“书面工具”

来支持“反思”,即对思考的思考:借助这种外部表征来反思行为(例如,对代表被计数对象的符号进行反思)可以产生“高阶形式的知识”(例如,对数字的抽象概念),我们把这一过程称为“反思性抽象”。

来支持“反思”,即对思考的思考:借助这种外部表征来反思行为(例如,对代表被计数对象的符号进行反思)可以产生“高阶形式的知识”(例如,对数字的抽象概念),我们把这一过程称为“反思性抽象”。

这种高阶知识形式似乎与经验的初级对象相分离,但实际上,它们仍然通过历史上特定的知识转换而与之相关。由此产生的抽象概念,例如数字、能量、化学元素或基因等概念,被用来在一个概念系统(例如,热力学或现代生物学的概念系统)内部“整合”众多经验。当然,所有这些概念仍有可能进一步发生改变。

这种高阶知识形式似乎与经验的初级对象相分离,但实际上,它们仍然通过历史上特定的知识转换而与之相关。由此产生的抽象概念,例如数字、能量、化学元素或基因等概念,被用来在一个概念系统(例如,热力学或现代生物学的概念系统)内部“整合”众多经验。当然,所有这些概念仍有可能进一步发生改变。

确实,科学的知识系统在长期积累、遗失和变革过程中会不断发生变化,这有时会导致知识架构和相关认知共同体发生意义深远的重组。某些变革过程在传统意义上被称为“科学革命”。但如前所述,它们并不是由“范式转换”造成的,而是由变革过程造成,例如,对已有知识系统的探索达到极限,可能会为新知识系统的出现提供“母体”(matrix)。

第七章讨论了科学革命的一些例子,在本书中,这被理解为知识系统的变革。在详细讨论一种重要的变革机制时,我们将看到,在适当条件下,最初处于特定系统边缘的某概念,最终可能会被发现正处于新概念系统的中心。例如,在弹丸沿直线离开弹弓的投掷运动中,惯性运动已被注意到;但只有在经典力学中,它才成为概念系统中得到明确定义的支撑点。

知识系统的这种重组开辟了新的视野,也带来了颠覆性社会变革的可能性,而任何科学或技术进步的“线性模型”都无法预测这种可能性。仅仅因为这个原因,将所有资源集中在应对明显的全球挑战的应用研究上就是没有意义的。严峻的挑战不会自动产生宏伟的解决方案,而观点的变革和颠覆性创新也几乎无法预料。

第三部分更系统地处理了知识与社会之间的关系,它们被视为塑造人类生存的普遍动力的两个方面。二者相互依存的一个关键机制是“相互限制陷阱”(entrapment of mutual limitation),这是在第八章中介绍的一个概念。个体的心智和认知发展会局限于社会向他们提供的经验范围,而社会制度也因个体心智能力和观点的限度而受到制约。这种相互依赖还塑造了个人和社会维持复杂形式的心智和社会组织的能力,即保持内部平衡,并抵御不断出现的自我毁灭诱惑。因此,社会变革必然涉及社会和心智结构的共同演变。

知识经济的概念在第八章的论述中处于核心位置,并在第九章和第十章中通过历史性事例得到了说明。第九章详细分析了建筑的知识经济,我把它作为实践知识之历史性发展的一个示例。第十章广泛回顾了历史上的一些主要知识经济。贯穿第三部分所有三章的一个重要问题在于,社会可以利用的外部表征——尤其是“知识表征技术”,无论是莎草纸、羊皮纸、现代纸张,还是网络——会如何影响其知识经济。第十章特别关注了作为知识经济一部分的科学知识的出现。科学知识的生产如何受到与社会再生产的迫切需求相分离的知识经济的调节,又如何成为全球社会的生存条件?显然,这种独立知识经济的内部调节,以及影响科学知识之社会实施的连接部分,已成为人类应对人类世挑战之能力的关键因素。

除了关注知识经济之外,第三部分还讨论了抽象概念在社会调节结构中所扮演的角色。能否将它们的历史起源与第三章中分析的科学概念的历史起源平行理解?我认为,正如物质实践的技术导致了能源概念等科学抽象,行政管理或市场之类的社会实践也可能引起“文化抽象”(cultural abstractions),例如时间和经济价值等概念。这些文化抽象的外部表征,如时钟或货币,可能反过来成为新的社会调节和发展的起点,如资本主义的兴起。随着信息技术在社会中的作用日益增强,数据已成为一种关键的文化抽象,并指导着社会和经济过程。文化抽象塑造了人们的思想和社会存在。文化抽象不容易变动,因为它们是高度依赖于路径的复杂系统进行演变的结果。然而,正如科学史向我们展示的,它们最终仍然可以发生变革。

尽管所有抽象对于它们从中诞生的特定历史经验而言都有些难懂,但它们可能会受到新经验的直接挑战。在科学史上,类似挑战引发了诸如空间、时间和物质等基本概念的重大变迁。在社会发展中,人类世的经验和挑战也可能要求新的文化抽象,以之作为应对环境安全界限(planetary boundaries)和有限资源等问题的调节机制。

第四部分讨论知识的传播和知识转移机制。知识在过去和现在的全球化过程中扮演了什么角色?是否有一种创造扁平化世界的整体趋势,在这种扁平化世界中,知识将变得越来越统一?我在第十一章中表明,就社会凝聚方式(从经济到文化、知识,还有科学)的潜在全球传播,以及相互依存关系的增强而言,全球化是分层的过程。在历史过程中,全球化进程创造了“沉积物”,例如基本技术(粮食生产或文字等)的全球传播,这些“沉积物”改变了随后的全球化条件。我认为,全球化进程并不必然导致世界的均质化,因为知识的作用至关重要,特别是知识在塑造行动者的身份认同时所起的作用。知识转移总是涉及“接收”端的主动占有,这与新知识的产生和进一步传播有关,也会对“发送方”产生影响。

不同社会之间的知识转移是由各自的知识经济决定的。其结果是,知识转移通常相当于知识转型,这可能是通过修改被转移的知识以适应接收方知识经济的需要,或者构建现有知识和新知识的杂合(hybridization)来实现的。例如,在第十二章中,我讨论了近代早期欧洲科学知识向中国的转移及中国知识经济对其的同化。由于知识嵌入知识系统,知识转移可能会发展出自我增强动态,因为被转移的知识要素会指向仍缺失的那部分知识。例如,在塑造全球知识史的各种翻译运动中可以观察到这一点,我在第十一章中对此进行了论述。

在阐明来源知识经济中隐含的知识结构的意义上,与知识转移有关的重新情境化可能导致“文化折射”(cultural refraction)。例如,在古希腊的论辩文化背景下,巴比伦和埃及传统的实践知识的结构在文字中被编码,并成为明确反思的对象。因此,文化折射可能会促成高阶知识的出现,而这些高阶知识会更多地独立于地方语境和条件。现代科学是一个长期全球知识史的结果,这正是由于全球化进程形成的沉积物,以及刚刚所描述的文化折射。我主张,所谓的西方科学从两个方面来讲实际上是全球科学:其一,它是全球历史的产物;其二,全球历史现在取决于它。

根据第十一章的分析,内部动态和外部动态的相互交织驱动了历史上的“知识全球化”。“外部动态”一词指的是,在其他转移过程,如商业、征服或传教活动中,知识作为“同路人”(fellow traveler)而得以传播。内部动态则因知识系统的发展而产生。某种知识系统(如现代科学知识系统)的经验基础越来越广泛,这使社会能够因其技术、经济和军事优势而扩大其统治地位。这种交织诠释了知识全球化的路径依赖,在这种情况下,偶然情境成为其进一步发展不可缺少的条件。换句话说,我们可获得的知识中,即使是最抽象和看似最普遍的知识,其本质也是由全球化的偶然历史塑造的。

在第十三章中,我将利用涉及社交、符号和语义等层面的“认知网络”这一概念,进一步加深对知识传播的论述。认知网络可以用来阐明认知共同体和知识系统共同演化的自组织动力学。知识在社交网络上的传播(例如一种新实验方法的传播)可能会导致该知识的扩散,并使其在最初松散联结的认知共同体中得到充实。新颖性通常来源于已建立的知识系统之外。反过来,共同体也可以回应通过相应外部表征网络(例如一组科学论文)表现出的被充实的知识,将积累的知识整合到更加有组织的知识系统中(比如新的科学学科),并围绕它进行知识重组。正是通过这种扩散和整合循环的迭代,独特的知识系统和围绕它们组织起来的知识共同体才有可能从弱连接的语义和社交网络中产生。

这也描述了一些所谓科学革命背后的社会—认知动力,这些科学革命不仅以知识的剧变为特征,也以科学共同体的重组为特征。但是,这种共同演化过程并不一定迅疾,正如专注于爱因斯坦广义相对论的科学共同体之涌现能够说明的那样,此一涌现过程耗时半个世纪。这种动力的有效性显然取决于所涉及的知识系统,以及外部表征和社交网络的特定属性。在考虑是否有可能将科学共同体的注意力重新集中到当前的人类世挑战时,这些思考是有意义的。

第五部分回到人类世与知识演化之间的关系。人类与生物圈其他部分的不同之处在于文化演化,一个位于生物进化之上的、独特的代谢和学习层面。随着人类文化的迅速发展,除了岩石圈、水圈、大气圈和生物圈之外,人还创造了一个“动圈”(ergosphere),它作为地球系统的新组成部分,改变了地球系统的整体动力学。第十六章中介绍的动圈概念,将人类活动和物质文化的变革力量视为地球新陈代谢的新形式。它可能正在走向“技术圈”,其中人类创造的技术和其他全球基础设施将呈现出自组织、准自主性等特征。

在第十五章中,我论述了地球系统进入一种新状态并不是出于单一原因,也不能仅仅与人类历史上的某一特定事件联系在一起。这一过程最好用演化过程的级联来描述,即从文化演化转变为认知演化。在文化演化中,人类社会进入了马克思所称的依赖于物质文化的“生产关系”。在认知演化中,人类社会与地球系统的相互作用变得依赖于基于科学的技术,例如使用化石燃料、核能、人造肥料和基因工程。如果没有科学知识给生产资料赋能,人类就不会进入1950年代的大加速时代,而这在地质意义上正被视为人类世的肇始。一旦科学的知识经济与资本主义经济进入了正反馈循环,失控的效应最终会将文化演化转变为一个越来越依赖于科学技术的过程。石器、狩猎、采集,以及后来的食品生产、制衣和庇护所建造是属于全新世的,而科学和技术则是人类世的——它们是我们所知的人类生活的必要条件。

从文化演化到认知演化的转型表明,知识发展是文化演化的重要方面,这是我在第十四章中提出的观点。在从生物进化到文化演化的转型中,“生态位构建”的角色已经从生物进化的几个方面之一,转变为文化演化的根本特征,正如物质文化和工具的使用在现代人类崛起中的作用所表明的那样。在从文化演化到认知演化的过程中,科学知识的作用也类似地从一个方面,转变为新型进化动力学的特征。

但是,知识在文化演化中起什么作用呢?科学和技术的发展方向并不固定,当然也不受严格的进步逻辑支配。它们的发展受到认知因素和情境因素之间相互作用的影响,这些因素中不乏其他形式的知识。我们正在对地球进行的实验既造成环境的巨大变化,也产生出新知识。因此,如果我们希望对人类世困境做出判断,并相应地调整我们的行为和知识经济,那就需要更好地理解这种共同演化如何运作。我在第十四章中进行了这一尝试。

人类行为的调节结构与其物质环境的相互作用显示出一些显著特征:首先,在任何特定历史条件中,社会能够再造其中一些条件,而不能再造其他条件。例如,在新石器革命的过程中,正如在第十四章中讨论到的,人类学会了再造环境条件,从而能够生产自己的食物。这样,偶然的外部条件,例如当地有能够驯化的动植物,就成了进一步全球发展不可缺少的特征。这说明了过程的路径依赖性。

其次,特定的物理环境和物质文化为调节结构的发展提供了具体的可能性。正如我所强调的,这些物质条件塑造的可能性视域为探索调节结构留出空间。尤其是,正如对人类的社会和行为结构来说,其物质条件和外部表现在它们的调节中起关键作用;这种探索也会转而影响这些社会结构。

正如科学史的诸多例子所表明的,探索知识系统的物质条件和外部表征所提供的范围,可能会导致知识系统的转型。探索特定物质文化所提供的社会组织的可能性,同样可能会引发社会变革。毋庸置疑,这两种转型都不简单且不直接,但从共同的角度来看,两者都值得深入研究。像生物进化一样,文化演化也是不可逆的、单一的、不可重复的过程,其结果也无法预测。

从历史上看,利用化石能源是偶然和因地制宜的事情,这一条件促进了工业化社会的出现。但是,从长远来看,它为社会发展提供的条件无法维持,更别提再造这些条件。化石能源看似廉价且无限供应,一度使工业化社会与本地环境条件脱钩。丰富的能源使其调节结构去情境化,从而暗示出一种普遍性;也就是说,这种调节结构可以叠加于任意的地方条件并投射到无限远的未来。现在,这种“地方普遍主义”(local universalism)的时代已经结束。正如我在第十六章中论述的,工业化的后果在全球范围内恢复了对环境的调节功能,这将影响人类的行为和社会结构,尽管是以地区间各不相同的方式。

尽管在向非化石能源的全球经济进行转型时必须承受巨大的时间压力,但这一转型将不可避免。它也将成为一个探索性过程。由于地方性变量将再次变得越来越重要,因此不会有一种“一刀切”的解决方案。能源问题的未来解决方案在处理技术问题时,将不再能够独立于地方和全球的环境以及社会背景。新的知识经济将必须以“全球情境主义”(global contextualism)为基础,并关注各不相同的当地情境和人类干预地球系统的全球后果。

因此,新的知识经济将必须应对在人类动圈和地球系统其他圈层的连接部分出现的“边界问题”。而且,它将必须提供一些模式,以整合全球人类知识的遗产与这些连接部分中出现的新型地方性知识。

因此,新的知识经济将必须应对在人类动圈和地球系统其他圈层的连接部分出现的“边界问题”。而且,它将必须提供一些模式,以整合全球人类知识的遗产与这些连接部分中出现的新型地方性知识。

我们尤其需要更多有关地球系统动力学以及人类干预在其中作用的知识。但是,我们可能也需要通俗易懂的文化抽象概念,例如生态足迹,来表征这些干预在人类行动者生活和思想中的影响,从而帮助社会不断对这些干预进行调整。

在文化演化中,社会发展过程中特定外部条件的内部化和再造在很大程度上取决于环境。在认知演化中,这将日益成为知识问题。因此,意识到我们生活在人类世所带来的紧迫感,不仅应使我们关注政治和经济,还应带领我们寻求更多可能对社会行为产生跨尺度影响的知识。

在文化演化中,社会发展过程中特定外部条件的内部化和再造在很大程度上取决于环境。在认知演化中,这将日益成为知识问题。因此,意识到我们生活在人类世所带来的紧迫感,不仅应使我们关注政治和经济,还应带领我们寻求更多可能对社会行为产生跨尺度影响的知识。

但是,当前这种知识经济造成的科学知识的分散可能会阻碍知识整合和实施,进而阻碍迫切需要的创新。在第十六章中,我提出,互联网至少在原则上提供了一种知识表征技术,该技术有可能优化当前的知识经济,使其走向知识的全球联合生产,以及组织、整合、根据本地情况调整和实施科学知识的新形式。未来的知识之网或“认知之网”(Epistemic Web)将有助于平衡知识所有权和控制权的不对称性,并允许用户成为“产消者”(prosumers),例如,通过将浏览器替换为经过优化的网络界面,与网上呈现的全球人类知识进行交互。不只是内容,甚至链接网络也必须成为开放访问的公共产品。

最后,在第十七章中,我通过与宗教史的比较,简要回顾了科学史,以检验科学在不同时期和环境下为人类提供方向和指导的潜力。通过讨论当今科学在解决人类世中的人类生存问题方面取得的成就或过失,我强烈要求科学家和公民社会在应对人类面临的挑战方面建立新的联盟。这种联盟将需要重新思考科学自身的本质。希望本书可以贡献绵薄之力。