任何不诚挚希望全部人类都良善的人会滥用人性。但是,如果他希望在患者中活成健康者,在愚者中活成智者,在坏蛋中活成好人,或者在悲惨者中活成乐者,他甚至都不能成为自己的良友。

——扬·阿姆斯·夸美纽斯《泛教论》( Pampædia )

知识的问题如果没有在考虑 之初 出现,那它就已经被夺去了它的真正力量。现代哲学的决定性成就在于,它不再将知识视为一个问题,一个可以在其他系统性预设基础上顺便处理和解决的问题,而是学会了将知识理解为建构智性和伦理文化之整体的根本性创造力量。

——恩斯特·卡西尔语,出自《现代哲学与科学中的知识问题》第一版的导论

人类已改变地球。

实际上,人类已经彻底改变地球,造成了严重后果。原始自然几乎已荡然无存。

实际上,人类已经彻底改变地球,造成了严重后果。原始自然几乎已荡然无存。

未被冰雪覆盖的地球表面大部分已被改造。极地冰川在融化,海洋水位在上升,沿海栖息地和海洋生境也在发生巨变。人类利用了地球一半以上的淡水。水产养殖正在酸化海洋,污染海水。农业土壤正在退化。在地表之下,矿业和钻探正在改变地球。人们建造了数以千计的水坝,大规模砍伐森林,这些都极大地影响了水循环和土壤侵蚀速度,进而影响了许多物种的进化和地理分布。生物多样性的损失比没有人为干预的情况下要大好几个数量级。平均而言,我们体内至少三分之一的氮原子已经被化肥工业加工过。现存哺乳动物的所有生物量(biomass)中,大部分来自人类和家畜。

未被冰雪覆盖的地球表面大部分已被改造。极地冰川在融化,海洋水位在上升,沿海栖息地和海洋生境也在发生巨变。人类利用了地球一半以上的淡水。水产养殖正在酸化海洋,污染海水。农业土壤正在退化。在地表之下,矿业和钻探正在改变地球。人们建造了数以千计的水坝,大规模砍伐森林,这些都极大地影响了水循环和土壤侵蚀速度,进而影响了许多物种的进化和地理分布。生物多样性的损失比没有人为干预的情况下要大好几个数量级。平均而言,我们体内至少三分之一的氮原子已经被化肥工业加工过。现存哺乳动物的所有生物量(biomass)中,大部分来自人类和家畜。

人类通过高能耗的化学过程,创造并使用了在自然条件下很少见的功能性材料,并使它们广泛流通。这些功能性材料中有铝、铅、镉和汞等元素,还有煤和石油在高温燃烧后产生的粉煤灰等残留物,以及混凝土、塑料和其他人造材料。许多材料表现出与自然界完全不相容的属性。大气核试验产生的钚在衰变为铀和铅之前,会先在接下来的几十万年里残留在沉积记录中。我们现在直接测量到的,是至少80万年以来温室气体二氧化碳和甲烷在大气中的最高浓度;而包括间接测量数据的话,则是400万年以来的最高浓度。数字在急剧上升。即使立即停止使用化石能源,我们也要花费数千年,才能使其浓度降到工业化之前的水平。

与自然过程相比,某些变化发生的速度更加迅疾。目前,大气中二氧化碳浓度增加的速度是过去42万年来任何时候的至少10倍,甚至可能是100倍。同时,新疾病通过携带者传播,病毒生命周期短,能够迅速适应新情况。人类社会又能够以多快的速度适应同一环境呢?无论如何,正在发生的变化将以不同方式影响全球不同地区,而遭遇全球性变化的人们并不总是轻而易举就意识到其全球性。随着洪水日益威胁位于大片水域附近的地势低洼城市,新形式的贵族化出现了,干燥而安全的地区住宅价格上涨,穷人最终流离失所。肥沃的农田因旱灾而干涸,引发分配斗争和向较富裕国家的移民。发达国家似乎确实从气候变化中受益,而发展中国家因此遭殃——但最终,每个人都会遭受损失,即使是有钱人也不能幸免。

简而言之,地球正在发生不可逆转的变化。人类如雨后春笋般遍布整个星球。人类已经大量干预了地球的各种循环,例如引起气候变化的碳循环,以及水循环、氮循环、磷循环和硫循环。所有这些循环都是地球生命的基础。人类已经影响了地表的能量平衡,从而使地球过渡到一个新阶段。人类并不是在亘古不变的自然背景下行动;在干涉自然之时,他们已被深深地编织进其结构之中,塑造了即将来临和更遥远的未来。人类对所有地球循环的干预仍然是生物圈的一部分,并没有超越它。我们并不是外在的旁观者!

我们对地球状态的认识的根本修正,也许只能与爱因斯坦相对论之后,空间和时间等物理概念发生的剧变相提并论。在经典物理学中,空间和时间似乎是世界事件发生于其上的刚性舞台。相反,根据爱因斯坦的理论,这个舞台并非一成不变的框架,而是本身就是舞台剧的一部分。演员和舞台布景之间没有绝对意义上的区别。空间和时间并不是物理过程的背景,而是参与其中。地球的新现实使我们面临同样迫切的需求,我们应该重新思考我们的处境:我们并没有生活在稳定环境中,环境并不是我们行动的舞台和资源;相反,这是一部综合性戏剧,人类和非人世界都是平等参与到这部综合戏剧中的演员。

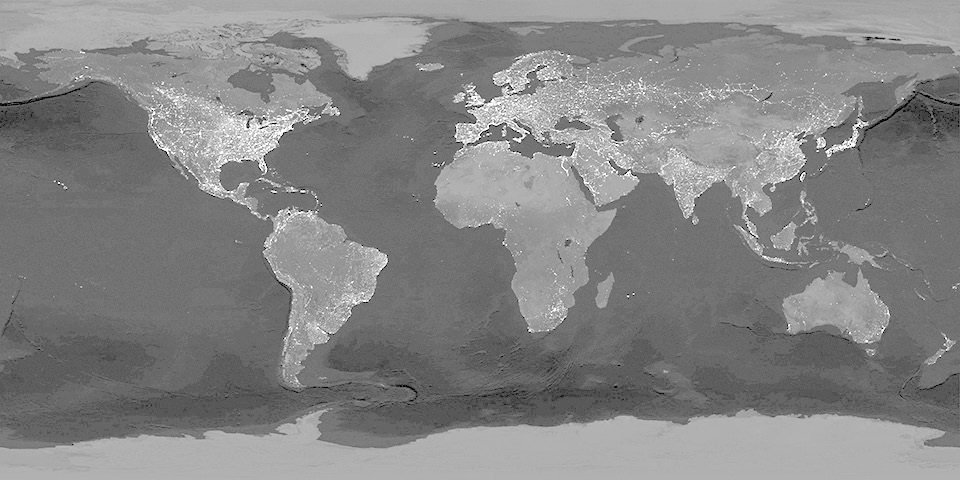

图1.1 地球上的人造光。最明亮的地区是城市化程度最高的地区,但不一定是人口最多的地区。某些地方仍然缺乏照明,例如非洲和南美的丛林或阿拉伯和蒙古国的沙漠,尽管这些地区也开始出现灯光。此图根据美国国防气象卫星计划(US Defence Meteorological Satellite Program)的运行线扫描系统(Operational Linescan System)的数据,创建于2006年。图自维基共享资源

*本书插图系原书原图

2000年,臭氧层空洞机制的发现者,同时也是诺贝尔奖获得者保罗·克鲁岑(Paul Crutzen)对官方关于地球状态的说法感到不安,官方表示我们目前生活在“全新世”(Holocene)时代。地质学家拥有一套复杂体系,可以将地球史上跨度巨大的时间间隔划分为多个时期。Holocene一词的意思是“完全最近的”,是继更新世(Pleistocene)之后的所谓第四纪的第二世。不管听起来多么奇怪,第四纪实际上是距今约260万年前开始的一个冰期。更确切地说,第四纪的特征是极地冰川的进进退退。全新世是冰川退缩的间冰期。全新世发轫于11,700年前,自彼时以来,气候条件一直异常稳定。

克鲁岑曾在墨西哥城外参加过一次关于地球系统科学的会议,当时,他突然对全新世这一说法产生厌恶情绪。这种说法似乎完全忽略了人类对地球系统造成的巨大影响。他要求与会代表停止使用“全新世”一词,并在发言时找到了一个更好的说法:“我们不再处于全新世。我们处于……处于……处于人类世!”

克鲁岑曾在墨西哥城外参加过一次关于地球系统科学的会议,当时,他突然对全新世这一说法产生厌恶情绪。这种说法似乎完全忽略了人类对地球系统造成的巨大影响。他要求与会代表停止使用“全新世”一词,并在发言时找到了一个更好的说法:“我们不再处于全新世。我们处于……处于……处于人类世!”

事实证明,该术语早在1980年代就被湖泊学家尤金·F. 斯托默(Eugene F. Stoermer)使用过。

好几位科学家也已经独立引介了类似的术语。尤其是弗拉基米尔·维尔纳茨基(Vladimir Vernadsky,1863—1945)、爱德华·勒罗伊(Édouard Le Roy,1870—1954)和德日进(Teilhard de Chardin,1881—1955),他们引入并发展了“心智圈”(noosphere)这一概念。虽然方式有所不同,但他们都将人类概念化,把人类作为强大的地质力量,并考虑到这一评价的伦理意义。

好几位科学家也已经独立引介了类似的术语。尤其是弗拉基米尔·维尔纳茨基(Vladimir Vernadsky,1863—1945)、爱德华·勒罗伊(Édouard Le Roy,1870—1954)和德日进(Teilhard de Chardin,1881—1955),他们引入并发展了“心智圈”(noosphere)这一概念。虽然方式有所不同,但他们都将人类概念化,把人类作为强大的地质力量,并考虑到这一评价的伦理意义。

将人类作为一种地球层面力量的想法,其根源可以追溯到18世纪,当时法国博物学家布封(Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon,1707—1788)表示:“整个地球表面都已经烙上人类力量的烙印。”

将人类作为一种地球层面力量的想法,其根源可以追溯到18世纪,当时法国博物学家布封(Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon,1707—1788)表示:“整个地球表面都已经烙上人类力量的烙印。”

然而,这一想法现在的中心,是关于地球变化以及人类在其中作用的广泛论述,这是与2000年的那个关键时刻相关的。之后,克鲁岑本人和来自许多学科的学者们就人类世及其对于理解人类困境的意义进行了争议颇多的讨论,也探讨了将其作为地质时期的可行性。

然而,这一想法现在的中心,是关于地球变化以及人类在其中作用的广泛论述,这是与2000年的那个关键时刻相关的。之后,克鲁岑本人和来自许多学科的学者们就人类世及其对于理解人类困境的意义进行了争议颇多的讨论,也探讨了将其作为地质时期的可行性。

目前,人类世工作组(Anthropocene Working Group)作为地质科学家们的跨学科组织,正在研究地层的存在和肇始。工作组将向第四纪地层委员会提交正式报告。这一报告继而会被提交给国际地层委员会(International Commission on Stratigraphy)——该委员会本身对国际地质科学联盟负责——并在那里由其执行委员会批准。到目前为止,人类世工作组的建议是存在一个新的地质时期,其在功能和地层上都不同于全新世,且其边界层应该位于20世纪中叶左右。

目前,人类世工作组(Anthropocene Working Group)作为地质科学家们的跨学科组织,正在研究地层的存在和肇始。工作组将向第四纪地层委员会提交正式报告。这一报告继而会被提交给国际地层委员会(International Commission on Stratigraphy)——该委员会本身对国际地质科学联盟负责——并在那里由其执行委员会批准。到目前为止,人类世工作组的建议是存在一个新的地质时期,其在功能和地层上都不同于全新世,且其边界层应该位于20世纪中叶左右。

不论地质专家们的最终决定如何(在正式程序的每一环节,报告都需要获得至少60%的赞成票才能通过),人类世的概念已经让我们看到一个被根本改变了的全球环境,并且人类对地球的改变程度已经可与地质力量相比。

不论地质专家们的最终决定如何(在正式程序的每一环节,报告都需要获得至少60%的赞成票才能通过),人类世的概念已经让我们看到一个被根本改变了的全球环境,并且人类对地球的改变程度已经可与地质力量相比。

鉴于人类干预对地球环境的巨大影响,自然与文化之间的传统界限已经成为问题。由于人类自身的干预,我们生活在一种“人类学自然”之中。

此外,人类历史的时间尺度已经与地质学的时间尺度内在吻合。经济代谢仰赖化石能源,人类在数百年中消耗了地球数亿年来创造的资源。正如地质时间被转变为历史时间一样,人类作为一种地质力量所产生的影响,也将人类历史转变为地质历史的重要组成部分。

此外,人类历史的时间尺度已经与地质学的时间尺度内在吻合。经济代谢仰赖化石能源,人类在数百年中消耗了地球数亿年来创造的资源。正如地质时间被转变为历史时间一样,人类作为一种地质力量所产生的影响,也将人类历史转变为地质历史的重要组成部分。

人类世是否存在?始于何时?这些仍然存在争议。现在能够确定的是,人类的变革力量基于世世代代累积和实施的知识,这些知识自科学革命、工业革命以及1950年代以来的所谓“大加速”(Great Acceleration)之后,就在以更快的速度增长。

但是,同时也在增长的是人类活动的意外后果。没有人真的打算毁灭地球,但许多人还是在大胆地冒险这样做。一些人有意识地决定不采取任何行动来应对明显的危险,只是进行破坏性的牟利活动。具体而言,我们陷入这种境地与科学和技术脱不了干系,二者对其自身造成的有问题后果也并非毫不知情。若没有科学和技术的进步,全球资本主义、工业化、交通和人口增长就不可能实现。

但是,同时也在增长的是人类活动的意外后果。没有人真的打算毁灭地球,但许多人还是在大胆地冒险这样做。一些人有意识地决定不采取任何行动来应对明显的危险,只是进行破坏性的牟利活动。具体而言,我们陷入这种境地与科学和技术脱不了干系,二者对其自身造成的有问题后果也并非毫不知情。若没有科学和技术的进步,全球资本主义、工业化、交通和人口增长就不可能实现。

它们不但将我们从马拉犁和四轮马车的时代发射到工业化农业和无人驾驶的时代,也使我们受益于现代医学,尽管医学资源的分配仍然不均衡。但随着科学技术的进步,意想不到的后果也随之发生,例如不受控制的增长,对自然资源的无节制开采,温室气体的排放迅速增加(因而正在改变全球气候)等。

它们不但将我们从马拉犁和四轮马车的时代发射到工业化农业和无人驾驶的时代,也使我们受益于现代医学,尽管医学资源的分配仍然不均衡。但随着科学技术的进步,意想不到的后果也随之发生,例如不受控制的增长,对自然资源的无节制开采,温室气体的排放迅速增加(因而正在改变全球气候)等。

人类现在已经能够将火箭送入星际太空,但尚未找到方法保护数十亿人免于遭受贫穷或饥饿,遏制战争,或是应对人类世对人类整体造成的所有其他挑战。的确,这些是政治和经济问题;而不仅仅是知识问题,但它们也是知识和科学问题——正如我将要表明的,它们属于“认知问题”(epistemic questions)。

人类现在已经能够将火箭送入星际太空,但尚未找到方法保护数十亿人免于遭受贫穷或饥饿,遏制战争,或是应对人类世对人类整体造成的所有其他挑战。的确,这些是政治和经济问题;而不仅仅是知识问题,但它们也是知识和科学问题——正如我将要表明的,它们属于“认知问题”(epistemic questions)。

以全球能源系统从化石能源和核能到可再生能源的转变为例。如果要把气候变化控制在当今似乎可以管理的范围之内,这一转变将至关重要。

其成功将既取决于生活方式的转变,也取决于许多未决的科学、基础设施和技术问题——诸如可再生能源的储存和运输等问题——的解决方案。转型所涉及的社会、经济和政治过程也需要新知识来应对。以往的经验表明,在特定情况下、适用于特定地理位置的技术或经济解决方案,可能无法轻轻松松地转移到另一种情况或地域。

其成功将既取决于生活方式的转变,也取决于许多未决的科学、基础设施和技术问题——诸如可再生能源的储存和运输等问题——的解决方案。转型所涉及的社会、经济和政治过程也需要新知识来应对。以往的经验表明,在特定情况下、适用于特定地理位置的技术或经济解决方案,可能无法轻轻松松地转移到另一种情况或地域。

在设计所有未来能源供应的解决方案时,应该考虑该方案对本地和全球地质、物理化学、生物,以及社会框架的影响,并对其进行验证。这将需要自然科学、技术、社会科学和人文科学方面的才能,以及前所未有的本地洞察力。至于通过哪种政治和社会过程,能源基础设施的转型可以协调或违背政治和经济利益,这一点目前尚不清楚。这可能需要广泛且博识的公众的积极参与,而与此类变化相关的社会过程的新知识也必不可少。因此,能源转型是个很好的例子,可以说明我们必须重新思考,将技术转型视为社会转型,再将社会转型视为知识转型。但是最终,重要的是我们应该停止燃烧化石燃料,而且停止的速度还要足够快,这样也许能够减轻进一步气候变化带来的灾难性后果。

鉴于这种岌岌可危的状况,科学和教育领域的全球跨学科合作比以往任何时候都更加紧迫。但是,全球化所固有的国际竞争也可能给研究和教育的组织带来问题,尤其是知识的碎片化、主流化、一致化与商业化。一般而言,科学和技术的运用方式取决于社会结构,取决于该社会利用或不利用知识的方式,取决于其中权力和知识之间的关系,也取决于是否以及在多大程度上考虑了科学技术所产生的意外后果。

每个社会都具备自身的“知识经济”。知识经济包括受社会支配的知识生产和再生产过程及社会制度的整体,其中尤为重要的是社会本身的再生产所依赖的知识。社会的行动潜力(例如它对外部挑战的反应)取决于其知识经济,特别是取决于促进或限制进一步探索知识的社会结构。尽管知识使得个人能够计划自己的行动并对结果做出考虑,但是社会不能“思考”,社会只能在其知识经济范围内预测社会行动的后果。因此,全球化社会应对人类世挑战的能力,将在很大程度上,取决于其知识经济的未来发展。

在21世纪初,科学管理的普遍机制鼓励用越来越多的出版物展示越来越小的信息单位。将科学知识分解为小贡献已导致科学的日益碎片化,这可能会排除掉那些与应对人类世挑战相关的洞见——这些挑战从本质上讲不能细分为学科化的孤岛。

受经济全球化进程的驱动,国家科学政策也越来越侧重提高国际竞争力,这有可能限制好奇心驱动的研究的范围,也有可能忽视独辟蹊径的机会。如今,似乎没有哪个主要社会允许自己不按照全球化模式来促进和规范科学系统和教育系统。全球竞争强迫科学应对经济全球化及其后果,例如,通过在公共和私人层面强化国家创新体系,也通过在教育和研究中遵循知识经济的全球化模型。激励措施在个人层面与机构层面都得到引进:在个人层面是根据合约规定的目标对研究进行管理,在机构层面则是通过增加对第三方资金的竞争来建立准市场,并从长期机构财务支持转变为短期和中期的以项目为导向的财务支持。

国际竞争的动态性增强了科学和教育的全球化模式,也加剧了知识的分裂趋势。随之而来的科学全球化趋向于用竞争力代替反思,漠视特定环境和地方性知识的作用,从而支持科学组织原则的全球化甚至是更普遍的有效性。然而,正是这种观点使得大多数社会在看待自身问题时,常常无视自身独特传统中或适应普遍原则的机遇中所固有的潜力,这些机遇有时只能在与全球趋势脱钩并将科学政策应用于当地情况之后才出现。

在考虑人类世挑战时,伴随全球化产生的科学知识的分裂尤其显得问题重重。要应对这些挑战,需要包括大气科学、地球系统研究、海洋学、进化生物学、环境科学、流行病学和空间科学在内的科学领域,以及社会学、政治学、经济学、计算机科学、历史学、文化研究和心理学等领域相互合作。这种合作不仅要超越学科界限,可能还要超越科学组织、知识生产和教育的传统形式。鉴于创新所具备的不可预测性和无法避免的偶然性,主要关注眼前的挑战会使科学实践变得目光短浅。另一方面,维持当前这种知识经济自我施加的碎片化特征也同样危险,因为这是由争夺现实资本和“符号”资本所驱动的。

人类干预了地球系统,却没有意识到地球系统的内在特性会如何影响干预的后果。要理解这些后果,还必须考虑到人类和地球史之间的纠缠,以及人类思维的潜能,无论人类思维是创造性的还是破坏性的。因此,应对人类世的全球挑战及其自然和文化构成部分的不可分割性,所必需的是一种知识的综合性视角,这不仅要包括关于地球系统的物理科学,还要包括人文科学中的解释性和批判性学科。

我们已经不明智地离开了塑造人类文化和思维方式,且稳定得惊人的全新世。人类世可能是地球系统的一种相反状态,但这不一定是人类的终结,我们只是还不知道它为我们准备了什么。戳破我们的“全新世泡泡”并不意味着我们从一个静态系统中退出——我们是在一个本身就具有高度动态性的系统中进行干预的。我们正在对一个自身已经变化了的系统实施一场全球性实验,我们的干预引入的是二阶变化。因此,我们变得更加依赖于理解这个复杂动态系统以及与之交互。这种理解本身并非一成不变,而是动态性地演变着。

因此,了解知识的动态性对于人类世的未来至关重要。知识代代相传并且累积,环境变化也在这长期过程中发生和积聚,二者均未以任何方式保证人类文化必然幸存。

但知识是什么?个人知识基于对经验的编码,它使个人能够解决问题,而解决问题是适应性行为的一部分。个人知识根植于预期行动及行动结果的能力,并会根据结果进行纠正,因为我们能够思考或者“反思”我们的经验。由于个人知识依赖于先前的经验,其预测能力在原则上相当有限。另一方面,知识能够以认知结构的形式在心智中存储,并重新运用于新的目标。

知识不仅具有心智维度,还具有社会维度和物质维度。它可以借助“外部表征”(例如文字或符号系统,这些都属于社会物质文化的一部分)而存储、共享,并在个体和世代之间传递。物质文化不仅决定可能的行动和社会组织形式的范围,还决定思维水平。例如,在历史上,能源概念只有在通过物质实践而实现实际的动力转化后(如,用风力或水力替代人力,而后再用蒸汽机替代风力或水力)才有可能出现。同样,在20世纪的控制论和控制理论出现之前,需要有詹姆斯·瓦特(James Watt,1736—1819)的离心式调速器之类反馈机械的实践,该机械还改良了他首创的蒸汽机。

许多科学家会认为知识在哲学上来说是中性的,知识既可以被用来做好事,也可以被用来做坏事。这至少是一种更加传统的立场,将科学影响的责任从生产新知识的专家转移到其他方面。比如说,如果科学家们开发的一种新化学物质在战争中被用来对付平民,这就不是科学家的责任。

但是,我们真的能让科学家(以及其他知识生产者)这么轻而易举地脱身,让他们推卸掉所有责任吗?从某种角度来看,我们是否也可以认为,滥用知识是一种无知的表现?这种观点当然需要更广泛的知识概念,比学术话语中通常使用的知识概念更广。

但是,我们真的能让科学家(以及其他知识生产者)这么轻而易举地脱身,让他们推卸掉所有责任吗?从某种角度来看,我们是否也可以认为,滥用知识是一种无知的表现?这种观点当然需要更广泛的知识概念,比学术话语中通常使用的知识概念更广。

这一知识概念还必须有助于理解,在具体情况下,什么在道德上是公正的,什么在道德上是不公正的,从而为道德决定和政治行为提供见解。我们可以想象出一种涵盖性如此之广的知识概念吗?这一知识概念也将促进,例如,能使一位马丁·路德·金(Martin Luther King Jr.,1929—1968)或纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela,1918—2013)式的人物改善世界的洞见?然后,这将构成对激进的新自由主义意识形态的激进回答,这一意识形态声称,当无法借助市场力量解决问题时,答案不是限制市场,而是要求更少的市场约束。相比之下,我在此主张,我们应该接受这样一种可能性,即所有挑战都应该被重新视为对知识的挑战,当知识匮乏时,我们需要更多以及可能是不同的知识(例如,关于市场运作的知识)。

就一个社会来说,可以临时在当地建立想要的任何价值和规范,然后生产、共享和消费地方性知识经济所能够产生的那些知识。然而,最终,随着全球联系的不断增强以及人类在人类世的集体行动产生全球性影响,我们所积累的全部经验将决定人类的命运,就像许多其他物种已经历过的那样。

某些看起来不言而喻的或者显然可取的社会、经济和政治结构,甚至是已经确立的社会行为和知识生产准则,最终可能会导致人类文化的灭亡——它们最终将被揭示为不恰当的社会结构以及轻率的伦理和认知标准。这种观点表明,普世价值和知识的辩护不需要任何形式的超越性,只需接受这一原则,即最高价值是人类的生存和繁荣——也许还可以结合这一清醒且自由的见解,即人类生活最终不过是目的本身。

某些看起来不言而喻的或者显然可取的社会、经济和政治结构,甚至是已经确立的社会行为和知识生产准则,最终可能会导致人类文化的灭亡——它们最终将被揭示为不恰当的社会结构以及轻率的伦理和认知标准。这种观点表明,普世价值和知识的辩护不需要任何形式的超越性,只需接受这一原则,即最高价值是人类的生存和繁荣——也许还可以结合这一清醒且自由的见解,即人类生活最终不过是目的本身。

让我们回到我们的问题:根据可追溯到德国哲学家伊曼努尔·康德(Immanuel Kant,1724—1804)的传统,实在不是现成给我们的,而是以一种谜语的方式交给我们。 [1] 如果人们将世界的问题考虑为知识问题,那这个世界会怎样;而处于世界之中的人们,又该对知识做出何种认识,以使这种观点成为可能呢?在个人生活中,我们体验过改变事物的能力。我们还学会了预测行为,也学会了我们常常是错误的。如果没有设定目标、做计划、对行为和由此得来的经验和知识进行思考,我们就无法想象我们的生活。思想和知识是决定我们如何生活的主要因素。若没有欲望和思想,没有集体经验、信念、情感和知识,那我们的集体生活与人类社会的历史都会是难以想象的。

因此,任何有助于解决人类世挑战的历史记载都应公正地对待明显的事实,即,人类是行动者。他们的行动不仅取决于自然、社会和文化环境,取决于经济、政治或宗教利益,或者是其欲望和激情;还取决于思维,尤其是他们对世界和自身的实际了解,取决于他们如何获得和分享这种了解,当然还有他们利用知识的方式。但是,这种说法的前提条件并不在于人类拥有这种力量,就像自然地(或神圣地)馈赠给人的属性一样;相反,挑战在于,要理解人类作为行动者的自主性(如果有的话)是如何通过知识获得的。通过这种方式,人们也可能更好地理解通常所说的人类自由。实际上,人类自由与我们理解和判断所处的困境,以及构思改变甚至改善困境之行动的能力密不可分——简而言之,与人类思考和利用知识的能力密不可分。

尝试对知识进行定义的历史相当悠久。对相关讨论进行评述将能够写出一本不错的书。对于知识史,以及知识在其中处于重要地位的一般历史而言,我们可以从历史行动者自己使用的分类开始。历史行动者的分类肯定能为他们在历史背景下赋予知识的作用提供重要线索,但这些分类并不必然涵盖他们自己的实践。这些分类也给比较不同的历史行动者和历史时期带来困难,它们很难达到我们今天要求分析性概念达到的标准,而分析性概念能使我们理解历史过程及其动态。

另一方面,来自非历史性研究的知识定义,例如哲学或认知科学中的知识理解,可能会导致时代错误,因为这些学科缺乏用来判断知识在历史上如何变化的实证基础。因此,研究历史上的知识既不能是在没有任何概念性装备的情况下踏上的旅程,希望拾起历史行动者之牙慧;也不能是采用一刀切的套路进行的远航。以知识本身作为分析范畴的知识史将是一次探索性冒险,它不仅为历史发展提供新见解,而且为知识本身的性质提供洞察。

知识是否以及如何在历史中发展是个关键问题。显然,代际知识传递存在着一定程度的知识积累,但这一过程也伴随着知识的大量损失、严重失效,以及知识系统的深刻变革,即使变革并不属于突然断裂那种意义上的“革命”。限于特定的历史个案和历史行动者类别的调查表明,在千变万化的图景中,多样性是唯一可识别的整体模式。然而,知识史中有这样一条线索,发展逻辑在传统上被归于它:长期以来,人们认为科学史受进步逻辑的支配,除了偶尔因故态复萌或错误而中断。

但是,当科学史被置于知识史的更广阔背景下时,人们会怀疑这种发展观念是否只是例外或幻觉。

但是,当科学史被置于知识史的更广阔背景下时,人们会怀疑这种发展观念是否只是例外或幻觉。

无论如何,这一问题与以下问题密切相关:社会是否随着科学的进步而进步,以及科学是否取决于文化背景。

无论如何,这一问题与以下问题密切相关:社会是否随着科学的进步而进步,以及科学是否取决于文化背景。

自现代科学诞生以来,科学作为进步之典范的自我形象就一直陪伴左右。对于弗朗西斯·培根(Francis Bacon,1561—1626)而言,只有科学的进步,即progressus scientiarium,在时间上是无限的,而政治进步却受限于地域与历史,并且大多涉及暴力和混乱。另一方面,发明创造会带来幸福,而不会造成不公正或痛苦。

在启蒙运动中,数学家马奎斯·孔多塞(Marquis de Condorcet,1743—1794)将科学进步与社会解放程序性地联系在一起,希望通过知识传播和教育消除不平等。

在启蒙运动中,数学家马奎斯·孔多塞(Marquis de Condorcet,1743—1794)将科学进步与社会解放程序性地联系在一起,希望通过知识传播和教育消除不平等。

但即使是孔多塞的思想也有可能最终导致所有生活的全面合理化,进而导致技术官僚化的社会。科学家亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt,1769—1859)及其同僚深信,由科学推动的技术创新将改善公共利益。

但即使是孔多塞的思想也有可能最终导致所有生活的全面合理化,进而导致技术官僚化的社会。科学家亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt,1769—1859)及其同僚深信,由科学推动的技术创新将改善公共利益。

但是,在工业革命时代就已经越来越明显的是,科学技术的进步并不一定自动促进整个社会的进步,因为技术进步的成果在新兴资本主义社会中的分布显然是不均衡的,机器只是被用来从工人中榨取更大的劳动价值。

但是,在工业革命时代就已经越来越明显的是,科学技术的进步并不一定自动促进整个社会的进步,因为技术进步的成果在新兴资本主义社会中的分布显然是不均衡的,机器只是被用来从工人中榨取更大的劳动价值。

然而,人们依然希望在科学进步、技术进步和社会进步之间建立联系。达尔文进化论取得胜利之后,一些思想家甚至宣称,进步是支配生物进化和社会进化的自然法则。

但是,这种希望在20世纪受到了诸多灾难的挑战。

但是,这种希望在20世纪受到了诸多灾难的挑战。

无论科学家们对科学进步与社会进步之间的关系有何看法,大多数科学家主要通过科学活动的一种特性,即“累积性”,将科学活动与人类的所有其他文化表现形式区分开来。就个人而言,几乎所有科学家都认为自己可以超越前辈,因为其成绩筑就在前辈基础之上。在传统的科学史研究中,科学进步也被视为理所当然。其基本图景就是一个泰坦巨神接力赛,巧妙创意的接力棒被从一个人传递给另一个人——这实际上是一种尚欠发展的知识经济概念。科学史于是变成了关于成功的编年史,一部关于谁在何时何地取得何种进步的历史。

事实上,这些问题更适合研究职业体育,而不是科学。它们没有考虑到科学的各种“运动”(即研究领域)本身总是需要重新定义的事实。传统上,科学史是通过从现在开始回溯写就的。因此,要讲述现在如何形成,成功何以诞生,那么当下的成功所需要的一切都属于科学史;而占星术或炼金术等令人尴尬的案例则属于科学的“史前史”。

最新的科学史研究倾向于质疑科学的进步性这一主张。科学在某种程度上也具有其他人类活动形式的谬误,这似乎与进步性不相容。结果,科学似乎不再能够与其他文化实践区分开来。科学已不再是普遍理性的范式,而是作为文化历史或社会人类学的又一研究对象而呈现。事实证明,即使是经典科学形象的最基本方面,如证明、实验、数据、客观性、合理性等,本质上也都具有深刻的历史性。

一方面,这种见解被证明具有解放性,至少对于科学史编纂来说——现在的科学史编纂比以往任何时候都更考虑科学事业的文化背景。另一方面,基于此种认识,科学不再提供可用于其他人类生活领域的理性模型。

一方面,这种见解被证明具有解放性,至少对于科学史编纂来说——现在的科学史编纂比以往任何时候都更考虑科学事业的文化背景。另一方面,基于此种认识,科学不再提供可用于其他人类生活领域的理性模型。

这些更新的研究为科学史研究开辟了新视角,科学史正逐渐转变为文化史,其中包括科学以及其他形式的知识。其他形式的知识不仅包括学术实践,而且还包括与传统学术设定相距甚远的知识生产和再生产,例如,在手工艺与艺术实践中,甚至是家庭与家族中传承的知识。

在传统意义上,近代早期的科学革命被认为不仅通过特定发现,而且还通过一种一般科学方法建立了现代科学,该方法即提出假设,然后通过实验或观察进行检验。据称,现代科学和科学方法是在欧洲发展起来的,首先是在天文学和物理学领域,然后由此开始,征服了整个知识界和地理意义上的世界。但是,即使传统说法也承认,某些扩张通过强制而实现,例如,试图将力学定律强加于所有科学,或者通过西方科学的殖民扩张,通常伴随着对其他形式的思考进行暴力压制。

传统的论点是,科学知识,无论它来自何处,都具有不同于之前所有知识形式的独特品质。但如今,一些科学史学家并不承认科学知识与其历史渊源之间存在有效性方面的差别。例如,他们不再将科学革命视为历史性突破,不认为科学革命从根本上改变了知识生成的实践,并一劳永逸地建立起了科学方法。

很多在科学革命期间变得重要的知识是来自工匠、工程师、医师和炼金术士的实践知识。正是通过研究和转化这种知识(例如,与弹道学中的抛体运动或冶金学中的材料转化有关的实践知识),伽利略等近代科学家才有了伟大的发现。

因此,伽利略在其生涯最后力作——1638年的《关于两门新科学的对话》(

Discorsi

)

——的开篇,向当时最伟大的造船厂之一威尼斯兵工厂的工匠们致敬。该书奠定了经典力学的基础。

——的开篇,向当时最伟大的造船厂之一威尼斯兵工厂的工匠们致敬。该书奠定了经典力学的基础。

这本书是用对话形式写成的,并以作者的发言人萨耳维亚蒂(Salviati)的发言开头,赞扬那些熟练建造师的专业知识:

这本书是用对话形式写成的,并以作者的发言人萨耳维亚蒂(Salviati)的发言开头,赞扬那些熟练建造师的专业知识:

萨耳维亚蒂:你们威尼斯人在著名的兵工厂里进行的经常性活动,特别是包含力学的那部分工作,对好学的人提出了一个广阔的研究领域。因为在这部分工作中,各种类型的仪器和机器被许多手工艺人不断制造出来,在他们中间一定有人因为继承经验或利用自己的观察,在解释问题时变得高度熟练和非常聪明。

另一位志同道合的对话者萨格利多(Sagredo)对此做出回应,指出他本人从这些专家那里受益良多:

萨格利多:你说得很对。生性好奇的我,常常访问这些地方,纯粹是为了观察那部分人的工作而带来的愉悦,由于那些人比其他技工具有较强的优势,我们称之为“头等人”。同他们讨论对我的某些研究结果常常很有帮助,不仅包括那些明显的,还包括那些深奥的和几乎是不可想象的结果。

简言之,其他形式的知识,例如这些工匠的实践知识,已成为科学知识的重要基础,但在传统上却被忽视。它们如此重要,以至于如果不考虑实践知识的发展,人们就无法真正领会科学革命的动态性。很明显,科学知识与知识的其他领域有关,不仅与哲学等理论传统中蕴含的知识有关,还与工匠的实践知识有关,甚至与我们每个人在个人发展中,为了应付外部物质世界所必须获得的直觉知识有关。

也许更为重要的是,当扩大视野以纳入其他形式的知识时,人们就不再立即根据已建立的西方科学标准进行衡量,非西方式的知识处理方法就出现了。“用他们自己的语言”成为现在分析中国科学、印度科学和伊斯兰科学的口号。

同样,如今知识的全球传播不仅仅被看作从中心到边缘的单方面殖民或后殖民传播过程,也被视为知识的交换过程,其中交换的每一方都是活跃的。知识的传播过程既被传播塑造,也被“接收方”的主动占有塑造。

同样,如今知识的全球传播不仅仅被看作从中心到边缘的单方面殖民或后殖民传播过程,也被视为知识的交换过程,其中交换的每一方都是活跃的。知识的传播过程既被传播塑造,也被“接收方”的主动占有塑造。

总而言之,这种对知识的包容性观点为人们打开了大门,带来了对科学知识的全球动态和历史的新认识。甚至可以说,科学知识似乎已经失去它在其他形式的知识中享有的特权地位。但这一结论还不能完全成立。显然,在科学之外也有知识。同样清楚的是,科学知识并不独立于其他领域的知识,也不独立于其他因素,例如技术。实际上,仅凭认识论的标准,甚至借助关于科学的理论,很难将科学知识与其他形式的知识区分开来。

然而,从历史角度来看,通常有可能将不同文化和时间段内的科学视为一种独特的知识形式,尽管其性质可能会随着历史背景而改变。科学知识不仅涉及理论,而且也涉及文化实践,后者往往有意识地创造可以代代相传的知识。科学知识通过“认知共同体”(epistemic community)积累和传播,而“认知共同体”通常在专门的教育机构内处理知识的保存、改进和生产。这一类知识通常使用特定的外部表征进行编码,例如文本和工具。

科学实践包括启蒙、教育、探索、论述和传播等形式,这些均受制于历史变迁。历史上各种争议性的论证标准、控制结构和用于验证知识的实践,都塑造了知识的积累和可修正性,从而将个人知识的学习和自我纠正等方面扩展到了社会制度。哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper,1902—1994)的持久价值在于,将可修正性置于科学概念的中心位置,即科学是一种对知识的不懈追求。

科学知识采取的具体形式取决于社会赋予知识的角色,即“知识之象”(image of knowledge)。

科学知识采取的具体形式取决于社会赋予知识的角色,即“知识之象”(image of knowledge)。

科学知识首先出现在复杂社会中,这些社会为探索知识创造了独立于直接实践目的的社会空间。因此,当探索一个社会的物质或符号文化的内在潜力,而其首要目的是知识生产时,我们就可以说这是“科学”。

没有人曾预料到人类社会最终会依赖于这种知识,这一挑战因科学知识的内在不确定性而变得更大。

没有人曾预料到人类社会最终会依赖于这种知识,这一挑战因科学知识的内在不确定性而变得更大。

科学的文化史主要关注具体的个案研究而无法说明科学的长期发展,不可避免地造成了高度分散的局面。在这种视角中,科学融于大量本地化和背景化的活动中,不再能与其他文化实践区分开来。

在全球化世界中,这幅画面很难公正地处理科学势不可挡的社会、经济和文化意义。将欧洲或西方科学“地方化”(provincialize),认为其仅代表全球文化中众多同样合理的观点之一,这已成为政治正确的标志。

但是,来自历史学家和哲学家善意的政治正确几乎无法弥补对原住民文化的破坏,无法弥补我们的罪过与种族灭绝——简而言之,无法弥补在世界历史上借助科学或西方理性的名义造成的巨大破坏和虐待。

但是,来自历史学家和哲学家善意的政治正确几乎无法弥补对原住民文化的破坏,无法弥补我们的罪过与种族灭绝——简而言之,无法弥补在世界历史上借助科学或西方理性的名义造成的巨大破坏和虐待。

科学可以被比作犹太民间传说中的勾勒姆(Golem),它是用无生命的物质创造出来的,然后被魔法般地赋予生命以提供有用的服务,尽管它有可能摆脱甚至对抗其创造者。正如哈里·柯林斯(Harry Collins,1943—)和特雷弗·平奇(Trevor Pinch,1952—)所说:“科学是一个勾勒姆。勾勒姆来自犹太神话。它是人用黏土和水,通过咒语和魔力制成的人形生物。它很强大。它每天都变得更强一点。它听从命令,为您工作,并保护您免受具有威胁性的敌人的侵害。但它既笨拙又危险。如果脱离控制,勾勒姆可能会以猛烈的力量摧毁其主人。”

无论如何,科学勾勒姆不会因为被低估就变得驯服,更不用说,作为科学的缔造者、见证人或批评者,我们还会高估自己的影响力。毫无疑问,自19世纪以来,科学为人类带来了新材料、新的运输和通信方式、新药物,以及医疗保健的进步,这些都极大地改变了人类在能源供应和食品生产方面的状况。现在,人类文化在人类世时代的生存可能要取决于恰当科学技术知识的生产。

无论如何,科学勾勒姆不会因为被低估就变得驯服,更不用说,作为科学的缔造者、见证人或批评者,我们还会高估自己的影响力。毫无疑问,自19世纪以来,科学为人类带来了新材料、新的运输和通信方式、新药物,以及医疗保健的进步,这些都极大地改变了人类在能源供应和食品生产方面的状况。现在,人类文化在人类世时代的生存可能要取决于恰当科学技术知识的生产。

图1.2 拉比洛(Rabbi Loew)给勾勒姆注入生命。劳伦特·陶丁绘

从这个角度考虑,对科学发展的累积性和自我加速性的任何怀疑似乎都不过是小圈子里的学术辩论。相信科学进步者和持怀疑态度者最终会在这一点上团结起来:科学发展就像是强大的、一往无前的勾勒姆,其步伐无论是善是恶,都确立了现代工业社会和后工业社会的节奏。否认科学技术对现代社会的实质性影响就等于重新开始争论地球是否是平的。然而,科学造成的影响惊人,科学与社会之间的关系通常错综复杂且难懂,要在这种惊人影响和二者关系之间进行调和是另一码事。同样具有挑战性的事实在于,科学进步并非自动化或必然的,而只是人类历史中的机缘巧合。

科学思想的根本变革如何与之前知识的保留和逐渐扩展相协调呢?我们又该如何评价科学理性的明显存在 和 它的局限性,以及它不能被当作整个社会进步之典范这一失败呢?在本书中,我将表明:科学从未孤立地运作过,而总是作为更大知识系统的一部分;这些知识系统可能会在历史进程中深刻地改变其结构;这些系统是任何特定社会的知识经济的一部分。如果不考虑这些,就无法理解本段开头的问题。

知识系统的一大例子是中世纪大学的课程,其中有神学、医学和法学等部门,此前则需要预先完成七门文科课程。另一个例子是现代科学学科的整体。但是,知识系统并不必须是严格组织起来的概念体系或智性实践。实际上,它们根本不需要非常系统化。盖房子或打理花园所需要的知识也可以被认为是一种知识系统,它们由许多不同要素组成。这些要素没有通过严格的组织原则组合在一起,而是构成一种多相混杂的“知识包”(package of knowledge)。知识系统各构成要素之间的关系可能是语义上的,如在科学理论中;可能是制度性的,如在课程体系中;也可能是实践的,如在建筑项目的例子中所展示的。

知识系统的历史该如何编写,才能超越单纯的描述性说明,但又避免将其强行纳入必然进程的逻辑,或将其简化为一连串没有解释价值的偶然事件?此处与自然史进行比较或许有益,不在争取大历史(Big History,大写的B)叙事的意义上,而是希望从其他领域发展出的解释方法中学习一二。

进化论解释在19世纪盛行,当时的科学家和哲学家如查尔斯·达尔文(Charles Darwin,1809—1882)、恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel,1834—1919)、卡尔·马克思(Karl Marx,1818—1883)、恩斯特·马赫(Ernst Mach,1838—1916)、路德维希·玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann,1844—1906)、皮埃尔·迪昂(Pierre Duhem,1861—1916)、威廉·冯特(Wilhelm Wundt,1832—1920),以及很多其他人,都毫不犹豫地寻求将生命的进化与人类文化和思想的演化联系起来。例如,在马克思的《资本论》(

Capital

)中,我们读到:“达尔文使我们对自然之技术的历史,即植物与动物维持生命的生产器官的形成史产生兴趣。人的生产器官的历史,即所有社会组织之物质基础的历史,难道不值得同样的注意吗?”

在《19世纪全景》(

Panorama of the Nineteenth Century

)一书中,道夫·施特恩贝格尔(Dolf Sternberger,1907—1989)将“进化”描述为19世纪的魔咒。

在《19世纪全景》(

Panorama of the Nineteenth Century

)一书中,道夫·施特恩贝格尔(Dolf Sternberger,1907—1989)将“进化”描述为19世纪的魔咒。

达尔文对生物学的综合,以及现代的进化生物学综合,在当今的科学问题中仍然很显著,也很关键。在科学史中却并非如此。在科学史中,关于科学、知识和文化的演化特征的讨论很少发挥作用。

达尔文对生物学的综合,以及现代的进化生物学综合,在当今的科学问题中仍然很显著,也很关键。在科学史中却并非如此。在科学史中,关于科学、知识和文化的演化特征的讨论很少发挥作用。

我不是要将历史还原为生物学,也不是要在知识史中证明适者生存。我宁愿建议我们从进化论的地位中学习:在解释历史连续性和生命形式的不断创新时,进化论将生物学的众多分支学科(从遗传学和生理学到古生物学和生态学)整合到单一的历史发展理论中,并在整合过程中改变了这些分支学科。是否可以在知识史中找到一种具有类似支配性、综合性和解释性的框架,并将其作为文化演化的组成部分?

仅通过模仿生物学框架还无法确保这种尝试的成功。正如生物进化理论的基础在于对生物变化机制的具体见解一样,对知识演化的解释也必须从详细分析知识史的变化机制及其与文化和社会之关系开始。类似地,知识的历史理论必须重视从新颖视角对众多学科进行整合,从而使它们更容易受到深刻的再诠释。

由于文化演化最终以生物学为基础,其最大的选择性力量是人类的生存。当然,最终的选择性力量受到文化和社会中许多层面的调停或缓冲,而这些层面本身对知识系统和文化演化又施加了不同的选择性力量。仅从生物学考虑很难预料到这些层次。但是,文化或社会的演化本身也被认为是一种进化过程。此想法可以追溯到19世纪,即达尔文的《物种起源》(

On the Origin of Species

)

刚刚出现的那个时代,当时威廉·詹姆斯(William James,1842—1910)和恩斯特·马赫等思想家都有这样的想法。自1980年代以来,这一观点得到复兴,此时理查德·道金斯(Richard Dawkins,1941—)、路易吉·卡瓦利—斯福扎(Luigi Cavalli-Sforza,1922—2018)、罗伯特·博伊德(Robert Boyd,1948—)和彼得·里彻森(Peter Richerson,1943—)等人开始利用由进化论发展起来的成熟形式工具(包括复杂的人口遗传学),以类似于生物发展的方式来解释文化现象。

刚刚出现的那个时代,当时威廉·詹姆斯(William James,1842—1910)和恩斯特·马赫等思想家都有这样的想法。自1980年代以来,这一观点得到复兴,此时理查德·道金斯(Richard Dawkins,1941—)、路易吉·卡瓦利—斯福扎(Luigi Cavalli-Sforza,1922—2018)、罗伯特·博伊德(Robert Boyd,1948—)和彼得·里彻森(Peter Richerson,1943—)等人开始利用由进化论发展起来的成熟形式工具(包括复杂的人口遗传学),以类似于生物发展的方式来解释文化现象。

总的来说,这些尝试并没有将文化还原为生物学,而是强调其相似之处——例如将生物遗传和通过学习过程发生的文化继承进行类比——然后采用进化论、统计学和博弈论中的方法和模型,对系统发育谱系或文化变迁进行解释(如在语言的演化中)。因此,文化选择主义者假设了两个平行的继承系统,一个是基因遗传,另一个是文化传承。二者交织在一起,其交织方式之一是“生态位构建”(niche construction),它本质上提供了第三种继承系统,可以被描述为生态继承。生物通过表型或文化特征改变其环境,而改变后的环境反过来又重塑了选择压力。所有这三个继承系统都通过反馈回路进行耦合。

通过识别不同的传播和变异机制,将此方法推广到知识演化理论中,然后看看生物学类比和工具能够为知识的“种群动态”提供何种程度的洞察,这可能是很诱人的。但是,这不是本书所遵循的方法。我既不认为生物进化是一个包括并支配文化及其动态的总体过程,也不认为通过与生物学的类比,可以为文化历史的分析提供一个理论框架,该框架对人文和社会科学具有类似于达尔文理论对生命科学那样的整合功能。前者会无视文化的自主性,后者则会无视文化研究的自主性,二者都相当于某种形式的还原主义。

相反,我认为,生物进化理论是任何关于复杂适应性系统(如人类文化)之长期发展的历史理论的标准。然而,这些历史理论必须以它们自己从数个世纪的研究和众多学科的传统中获得的真正洞见开始。换言之,我没有将文化分析领域的概念,例如制度和权力、记忆和压抑、学习和反思等,与大体上从生物学中借鉴而来的进化框架相匹配,而是采取了自下而上的方法。这一方法始于概念、理论,以及人文和社会科学中的深入研究,并试图建立起一个解释性框架,以捕捉这些研究中蕴藏的财富。但要记住,人类历史的解释性框架应遵循从生命科学的进化论中学到的一些基本经验。

这些经验包括整个过程的时间性指向和特定发展的异步性,即缺乏全球统一的发展。进化论的说法并不意味着任何传统意义上的“进步”。通常,进化的结果既不由其初始条件决定,也不由最后要达到的某种最终目标决定——可以说进化既不是宿命论的,也不是目的论的。实际上,现代生物学早已放弃了任何关于进化是向最“高度”发达的生命形式(以人类为创造之冠)胜利迈进的想法。相反,进化理论坚持的是,整个生命在地球上展开的过程,其全球连通性通常隐藏在令人眼花缭乱的各种本地形式之下。就文化史和知识史而言,我们距离这种全球性描述还很遥远。

另一个经验是,进化过程不仅允许偶然事件的发生,而且允许它们产生长远影响。进化过程是路径依赖的,即尽管过去的情况可能不再重要,但当前的发展取决于过去的事件。然而,未来发展的不可预测性、后期发展对早期发展的依赖性,以及偶然性在此类过程中的作用,绝不会迫使我们屈从于仅仅是描述性的或分类学的说明,也不会使我们仅仅止步于对地方叙事加以集合。进化论的确具有解释潜力,但首先是要意识到完全的复杂性,这种复杂性可能会在以下两者结合时出现:确保连续性的机制,以及变化和选择的可能性。

进化过程不仅会对外部条件做出反应,而且可能会塑造自己的环境,从而变得具有自我指涉性——这一特征在进化生物学中被称为“生态位构建”(例如,建造水坝的河狸)。这显然也是文化演化的特征。另一个需要与知识史进行比较的进化论特征在于这一洞察,即进化过程后期出现的生命形式并不一定会消灭早期的生命形式。相反,简单的生命形式是迄今为止进化过程所产生的最成功的生命模式,例如细菌。从某种意义上说,知识史也是如此。复杂的知识形式很难完全替代较早的知识形式,例如,高等数学就无法完全替代简单的算术。

进化过程可能会导致趋同,就像多个物种都独立发育出了眼睛一样。这种现象在科学的并行发现中也很常见。生物进化通常与模块化的组成部分一起运作,当某些器官重新目的化以适应新环境时,模块化的组成部分会被重塑为形成新生命形式的建造材料。物质环境的重新利用是文化演化中一个同样重要的方面。历史赋予的物质条件塑造了“可能性视域”(horizon of possibilities),它总是比在任何特定时刻实际实现的可能性要更为广泛。

生物进化涉及基因及其在表型中的表达,后者是发育生物学的主题。我并不是要暗示可以将这种结构简单地类推到文化领域,但是,如果缺乏知识的概念和知识发展的理论,文化演化似乎就像缺乏基因和发育生物学的生物进化一样。事实上,有些人甚至在生态位构建的背景下,从知识获得和知识的社会传播角度界定了文化。

在任何情况下,人类文化的传播都超出了上述与生态位构建相关的生态继承体系,它涉及社会学习以及物质性的人工制品和符号的传递,这些物质性的人工制品和符号存在于整体知识系统之内,但又与直接使用环境分离。

在任何情况下,人类文化的传播都超出了上述与生态位构建相关的生态继承体系,它涉及社会学习以及物质性的人工制品和符号的传递,这些物质性的人工制品和符号存在于整体知识系统之内,但又与直接使用环境分离。

在后文中,我会根据详细的历史研究来勾勒出这种理论,这些历史研究都是带着其中的一些问题进行的。这些研究还特别涵盖了一些主要的所谓科学革命:近代早期经典力学的出现,18世纪的所谓化学革命,以及20世纪的相对论和量子革命。已确定下来的知识演化基本机制不能被还原为生物进化中的突变和选择等类似物。实际上,知识演化机制更多地取决于背景,并且机制自身在历史过程中也并非一成不变。科学变革的发生并不依照某种普遍框架——像是托马斯·库恩(Thomas S. Kuhn,1922—1996)在其划时代著作《科学革命的结构》(

The Structure of Scientific Revolutions

)中所假设的常规科学、科学危机和范式转换这样的顺序。

但是,库恩的框架仍然可以作为一个有用的陪衬物。通过与已经广为流传却具有误导性的、与科学变革有关的根本性突破这一概念进行对比,我们能够确定知识史的演化叙述的特征。

但是,库恩的框架仍然可以作为一个有用的陪衬物。通过与已经广为流传却具有误导性的、与科学变革有关的根本性突破这一概念进行对比,我们能够确定知识史的演化叙述的特征。

简而言之,我主张知识系统会发生重大变化,但这些变化往往是漫长和旷日持久的过程。如果不考虑知识的分层结构——在一个社会的知识经济中共享的不同类型知识——就无法充分理解它们。正是由于科学知识的这种分层结构(通常也包括直觉知识、实践知识和技术知识),在实际科学工作中,科学世界观或“范式”之间的不可译性或“不可通约性”,才没有像在哲学讨论中所认为的那样严重。实际上,不可通约性属于理论层面的概念,

而无论理论如何变化,单个概念的所指(工具、现象等)都可能保持不变,从而使交流能够在知识的其他更实用层面上进行。

而无论理论如何变化,单个概念的所指(工具、现象等)都可能保持不变,从而使交流能够在知识的其他更实用层面上进行。

诸如文本、工具或基础结构之类的知识的外部表征和体现,是知识系统传播的支柱,确保了知识系统的长期连续性。知识系统及其外部体现由知识的从业者(如科学共同体的成员)运用或探索,他们或者在致力于知识生成的机构内部,或者在实际环境中进行应用和探索。他们的探索导致知识系统的丰富、扩展和逐步变化。此外,共享知识总是由个体承载,因此共享知识在本质上是可变的。知识系统从来没有唯一的定义,因此总是需要进行解释;而不同的个人或群体有时可能会见仁见智。这些变化可能会引起争议,但争议本身也是概念发展的一种手段。

因此,探究获取知识的特定历史性手段的内在潜能,会在知识系统内引起多种选择,从而成为新颖性的来源。在知识系统高度发展的状态中,这些变化通常会导致知识系统内部的张力与矛盾,可能成为知识系统重组或分支出新知识系统的起点。事实上,知识增长中一些最关键的步骤并不建立在获取新知的基础上,而是在于发展出运用旧知识的新方法。

在此基础上,我认为,可以将科学史当作全球知识史的一部分:无须迫使其与进步逻辑相洽,无须放弃对改变地球的知识的长期积累、相应损失和不足进行解释,也无须放弃科学理性对偶然天才人物的依赖。但是,这样的历史将如何帮助我们回答本书开始之时提出的问题,尤其是,要解决人类世的挑战我们该需要何种知识的问题呢?首先,这将证明,在何种意义上,科学只是高度分散却不可阻挡的全球学习过程的一个方面,而在这种全球学习过程中,随着时间的流逝,全人类用塑造世界的潜力将知识整合起来。它还将说明这一潜力实际上被如何利用,并最终证明,作为这项全球学习过程中一个出现得较晚近的结果,科学因此获得其力量。

当我谈到全球学习过程时,我再次想到与生物进化的比较。整个过程显示出个体学习的特征,就像生命体对环境的功能性适应,但无须假定学习主体是有智慧的,正如我们不能保证生物适应性最终不会导致物种灭绝。(实际上,进化生物学中有许多失控选择的例子,使物种依赖于可能消失的特定生态位。)类似地,人类历史显然不受某种形式的全球性集体主体性支配,而是由主要在本地环境运作的过程引导——尽管这些本地过程中出现了越来越多的全球性纠缠和后果。

面对这些后果所带来的全球性挑战——例如地球系统的变化,其中气候变化也许是最明显的——我们可能希望出现这种集体主体性,并由此促发对全球问题的合理解决。的确,一些可持续发展政策的倡导者主张这种方式,比如希望有一个始终表现理性的世界政府来管理地球工程的相关措施,而这一世界政府由国际专家团体或权威机构组成。虽然地球工程在万不得已时可能是最后方案,但后一种希望似乎仍然虚幻得像通过“智能设计”来解释生命史的希望一样。另一方面,研究知识的演化可以帮助我们构想出解决这些挑战的更务实选择;这可能教给我们新的解决方案,在知识生产的全球机制中,这些方案将自下而上地出现,而不是自上而下地传达。

[1] “Die Welt ist uns nicht gegeben, sondern aufgegeben.”此说法通常被认为是康德提出来的,正如爱因斯坦在其《自述》( Autobiographical Notes )中指出的。参见Gutfreund and Renn (2020)。实际上,该表述可以在Cohn (1907, 96)中找到。