在一家大型城市医院的性病部门工作多年的经验使我确信,即使是一个拥有完整智力和物质装备的现代研究工作者,也无法将疾病的所有这些各种各样的方面和后遗症从他所处理的全部病例中孤立出来,或是将它们与并发症隔离开,然后进行归类。只有通过有组织的合作研究,在大众知识的支持下,经过几代人的努力,才能形成一个统一的图景,因为疾病现象的发展需要数十年。

——路德维克·弗莱克《科学事实的产生和发展》

科学,就像密西西比河一样,始于遥远森林中的小溪。渐渐地,其他溪流扩充了它的水量。而冲破堤坝的咆哮河流,其源头数不胜数。

——亚伯拉罕·弗莱克斯纳《无用知识的有用性》

在上一章中,我集中论述了抽象概念的出现。但是,知识的历史理论还必须说明在未数学化的知识框架中,或者在概念结构上与科学知识存在很大差异的知识框架中,推理是如何运作的。我已经表明,科学知识部分基于并包括其他形式的知识,如实践或技术知识。这些不同形式的知识之间的关系该如何理解呢? [1]

我也已经着手从大体上论述,认知结构如何通过同化和顺应过程、反思性抽象,以及探索外部表征打开的可能性视域而改变。到目前为止,我已经用非常笼统的方式描述了这些过程,并且特意留下了一个未决的问题,即人们如何才能理解涉及众多认知结构的重大历史变化过程,例如所谓的科学革命。

因此,在本章中,我将讨论复杂的知识集合体,因为这也是科学与技术的特征。我将这些集合体称为知识系统(systems of knowledge),但该术语绝没有暗示它们具有高度的组织性。就我在这里所采用的意义而言,“知识系统”也可以指因文化实践而产生的知识元素的松散积聚与集合。针对组织程度较低的此类知识积聚,我有时也使用“知识包”(packages of knowledge)一词。

然而,所有这些集合体都以一种随时间而变化的认识架构为特征。我将利用前面介绍过的知识的心智维度、社会维度和物质维度来描述这一架构。为研究知识变革的动态,我将以某种程度上概要性的方式区分三种知识:直觉知识、实践知识和理论知识。这个简短的清单并不是详尽的或排他的,但它仍然能够帮助我们分析科学变革中各种知识之间的相互作用。

我将借助认知科学中的概念来描述认知结构的演化,如框架、过程、心智模型和默认设置等概念。我认为,从认知心理学的当前观察中获得对认知变化的见解,并将之用于历史研究,类似于将关于生物变化的观察纳入生物进化的历史理论。两种情况都不仅涉及将概念或知识从一个领域迁移到另一个领域,还涉及概念本身对新领域的适应。从这个意义上讲,达尔文及其对大量生物知识的挪用可以成为知识历史理论的模型。最后,在讨论了知识系统、心智模型和默认假设以奠定论述的基础之后,我将勾勒科学变革总体动态的特征,并强调探索性过程、变革诱因和知识系统重组的作用。

知识系统是社会共享的知识元素集合,这些知识元素以某种方式相互联系。它们可能是由相同的社会团体或机构进行生产和再生产的,如研讨会或大学。在这种意义上,在研讨会或大学课程中共享的异质性知识将构成一个知识系统,它们包括但不限于课程中讲授的内容以及从教科书中学到的知识。一个知识系统也可以根据其要素在认知上的关联性来考虑,例如,相对论等科学理论的各个方面,包括其阐述、应用和开放性问题。我们还可以强调知识元素之间物质联系的作用,比如图书馆中收藏的书籍。“知识整合”指将新知识连接到现有知识系统的任何过程。知识发展的动态首先取决于知识整合的可用手段,而知识整合又取决于社会制度、表征方式,当然也取决于知识系统的认知特征。

构造知识系统的不同路径可能导致截然不同的架构。尤其是,知识系统及其组成部分可以通过反身性(知识与行动的主要对象之间距离多远?)、系统性(知识组织得如何?)和分布性(知识的共享程度如何?)程度来描述。

不同知识形式具有不同程度的反身性,主要包括前面提到的这三类:直觉知识、实践知识和理论知识。直觉知识源于人类在个体发育过程中与自然和文化环境的相互作用。实践知识属于专门知识,源于从业人员的专门培训经验。它是所有手艺的特点,并在很长的历史时期内被作为专业技能传承的一部分而受到传递。

理论知识通常可以通过文本被个体习得,但这些文本只有在特定外部条件下,与先前的知识结合在一起才能被理解。这三类知识会发生重叠:今天的实践知识可能也涉及科学知识,反之,通过文本传递的知识也并不自动是理论的。反身性在直觉知识中程度最低,因为此时缺乏有意识反思和符号形式的调节;当知识对象本身是一种知识形式时,反身性会更高。在上一章中,我已经阐明如何在迭代抽象链中识别不同级别的反身性。

理论知识通常可以通过文本被个体习得,但这些文本只有在特定外部条件下,与先前的知识结合在一起才能被理解。这三类知识会发生重叠:今天的实践知识可能也涉及科学知识,反之,通过文本传递的知识也并不自动是理论的。反身性在直觉知识中程度最低,因为此时缺乏有意识反思和符号形式的调节;当知识对象本身是一种知识形式时,反身性会更高。在上一章中,我已经阐明如何在迭代抽象链中识别不同级别的反身性。

知识也可以实现不同程度的系统化,从知识块(缺乏紧密认知联系的知识包)到具有或多或少连贯性的知识体系,例如,通过演绎而构造的知识体系。知识系统化的程度取决于以下几点:知识系统各组成部分之间相互交织的紧密程度,也就是说,各组成部分之间存在多少以及哪些联系;整个知识系统是否可以用这样的方式来代表,即能够从中推断出各组成部分和它们在系统运作中的作用(这需要一定程度的反身性);以及是否可能仅通过某些组成部分重建整个系统。知识的分布性特征,其范围可以从社会团体共享的知识到在所有文化和历史时期中都基本相同的知识。

在随后的几章中,我将详细讨论几种不同的知识系统。为了在此简要说明这个概念,我将先举出几个例子并给出适当评论。

上一章中提到的新几内亚埃博人的力学知识属于知识包,主要通过特定的物质工具及它们的使用而串在一起。不同的棍子被分别用于特定的农业用途,例如挖掘棍用于翻土,挖掘棍在用作杠杆时用来挖出大石头,种植棍用来播种及种植蔬菜和根,而收获棍则用于连根挖出植物。这些棍子的尖端是根据它们的特定用途,并使用一些关于合适的楔形形状的知识制作的。

特别是,挖掘棍最常见的用途是用作杠杆,即将左手放在靠近棍端处以形成支点,并将右臂的力施加到另一端。熟练的埃博人会根据要处理的土壤类型,以尽可能最好的方式握住棍子,并根据杠杆定律选择距离。显然,相关的知识是因为一系列具体的实践目的和使用相似手段而结合在一起的。但是,尚不清楚这一系统是否还包括某种形式的普遍力学经验。无论如何,并没有明显的证据可以证明,存在一个关于普遍力学知识的词汇表。该知识系统中,各组成部分之间的联系是在实际参与实践活动中实现的,而不是独立于实践活动进行编码。

实践知识通常被描述为“内隐”知识或“隐性”知识,因为实践知识的口头表达仅代表其传播的一个非常有限的方面。实际上,此类知识的特征表现在交流它们时所必需的各种媒介和结构化信息。

其外部表征可能包括样本、各种工具及工具用法的演示、口头解释(可能涉及技术术语)、图纸或模型、具体的劳动分配,以及可能无法明确表达但在特定文化中被认为是理所当然的社会和物质环境。

其外部表征可能包括样本、各种工具及工具用法的演示、口头解释(可能涉及技术术语)、图纸或模型、具体的劳动分配,以及可能无法明确表达但在特定文化中被认为是理所当然的社会和物质环境。

一般来说,与通过文本进行理论知识交流相比,实践和技术知识的传递更加依赖于情境,正如人工制品的逆向工程中的困难所证明的。实践知识与技术知识的这种情境依赖性——因此也具有地方性——通常会因以下事实而得到加强:至少直到前现代时期,技术性的解决方案本身是根据特定情境进行调整的,而不是像如今的大多数情况那样针对全球情境而制定。

从历史上看,实践知识经常是通过家庭传统传播的,但也会在诸如研讨会或行会等机构的背景下进行传播。由于这种知识与人际关系的传统密切相关,因此在所创造出的人工制品的风格特征中,其所属的人际关系系统通常都是可识别的。相比之下,在相当长的历史时期内,由机构支撑的正规教育则是一项相当边缘的活动。

实践知识依赖于多种形式的外部表征,这些外部表征都有自己的调节结构。只要传播实践知识的相关情境不发生实质性变化,其稳定性就能得到保证。但是,如果情境确实发生了变化,那么与理论知识相比,实践知识和技术知识更容易被遗失。与单个设备的操作或理论知识的符号化表征相比,对范围广泛的多种外部表征进行反思也更加困难。对现有传统很难发起挑战,这成为前现代世界中实践知识传统具备惊人稳定性的原因之一。

在外部表征的帮助下对实践知识进行编码(例如,近代早期的欧洲出现的技术手册)一直是知识发展的重要动力,因为它可以把知识本身变成独立于其实施的传播对象。

类似从具体情境中的解放也发生在专门的教育中。教学引起了问题和方法的颠倒。当知识在教育环境中传授时,问题和解决策略之间的关系确实可能发生逆转:最初,问题决定了选择教授的方法。但是在教学过程中,方法成了核心,问题的选择取决于要传授的方法。一个显著的例子是古代美索不达米亚的数学问题课本,这是专门为教育抄书吏而设计的。

类似从具体情境中的解放也发生在专门的教育中。教学引起了问题和方法的颠倒。当知识在教育环境中传授时,问题和解决策略之间的关系确实可能发生逆转:最初,问题决定了选择教授的方法。但是在教学过程中,方法成了核心,问题的选择取决于要传授的方法。一个显著的例子是古代美索不达米亚的数学问题课本,这是专门为教育抄书吏而设计的。

在知识的历史演化中,这种“解放性逆转”(emancipatory reversal)通常起到重要作用,从而允许人们创造出不受特定目的约束的探索性知识。也可以说,它通过专注于手段而不是目的,从具体的应用情境中“解放”了知识系统。例如,一种非常系统的知识形式可以因教学需要而合理地存在。托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas,1225—1274)用“阐释”(即评注)必须遵循其所评论书籍的顺序来为其《神学大全》(

Summa theologiae

)的写作辩护;相反,对新手的培训则需要系统地介绍道理。

理论知识系统具有比实践知识的集合更大的情境独立性,这一点可以通过围绕杠杆定律的知识体系来说明,该体系能够上溯至阿基米德。 [2] 这一体系由书面文本进行外部表征,这些文本在关于机械装置和行为的陈述之间建立了明确联系,例如,以证明或解释的形式阐述平衡的原理或杠杆的功能。当然,也可以用完全不同的方式来表达同一知识体系,例如选择某些陈述作为公理,从中演绎出其他陈述。

重心之类的抽象概念具有广泛的应用,它们将众多装置和活动都归入力学知识的领域。在此,知识体系决定了其组成部分,以及它们如何运作。具有如此高度系统性的知识体系通常可以从它的某些组成部分中重建,正如历史上文艺复兴时期学者的辉煌成就所表明的,他们从古代遗迹中重建了已遗失的或碎片化的科学与技术著作,有时甚至只是根据古代作者的一些现存概念和陈述就构建了整个理论大厦。

接下来,我将讨论认知科学,把它作为知识的历史理论中所用概念和示例的储备库。为说明认知科学对历史研究的有用性,我将首先简要讨论程序性知识,它是一种在实践知识和理论知识的背景下都经常出现的知识,特别适合用来引入认知科学中的一些基本概念,例如“组块”(chunking)或“插槽”(slots)。 [3]

与特定目的相联系的知识通常作为问题解决型知识传播。我们可以通过例子和程序来说明它,其中涉及解决问题所必需的步骤。程序是一系列相对稳定的可重复动作,可以被编码为一组指令,使人每次在新情况下都可以按照确定的顺序执行一系列动作。

这些知识在通过口头或书面解释时,经常被称为“配方知识”(recipe knowledge)。它通常带有目标,即完成某些任务或解决某些问题。与认知结构一样,在新情况或新环境下执行该程序将对程序本身产生一些影响。不仅实践知识可以按照程序的方式来组织;数学问题的解决方法也可以采取这种形式。例如,中世纪早期的算盘课本通常用程序的形式来教读者计算技巧。

一个基本的例子是烹饪食谱。它将诸如清洗和切菜之类的分离动作作为独立的程序步骤串起来。因此,程序依赖于它们嵌入动作序列的相关先备知识(如关于清洗或切菜之类基本动作的知识)。通常,程序具有变量或“插槽”以供填充经验数据,如观察烤箱中的一块肉是否呈现出某种颜色或嫩度。

程序可能会有分支点,这和是否要采取某特定措施或替代性措施的决定有关。它们也可能会调用子程序,或者它们本身是某高阶程序的子程序。当一个程序调用子程序时,该子程序会被执行,然后控制权又会回到原始程序上。例如,建造房屋可能需要准备一些建筑材料,如砖块或木架,只有在材料准备完毕后才能进行房屋的建造。

程序可能或多或少是综合的。它们可能由一连串松散的动作组成,由线索来调节,比如当某人驱车驶入一条不太熟悉的道路时,偶尔会依赖地标,甚至向当地人寻求帮助。或者,程序也可能像是自动执行的动作序列,无须过多考虑即可顺利执行,例如当某人沿着一条非常熟悉的道路行驶时。

在后一种情况下,程序被作为一个单元(“组块”)来记忆,并被认为达到了“名词状态”(noun-status)。这类程序通常带有标签,以支持从记忆中提取它们。因此,食谱通常具有名称。此外,程序可能会与描述符相关联:一种数学运算可能会被记忆为分配律,因为它将加法与乘法联系起来。

对程序性知识的描述在很大程度上得益于认知科学的术语和思想——例如,当我将某个记住的程序描述为“组块”或与“描述符”相关联的一个单元时。

认知科学在很大程度上受计算机科学的影响,它确实为知识的历史理论提供了有用的概念和区分。例如,我们可以将从记忆中调用知识表征结构的情况与在推理过程中构造知识表征结构的情况区分开来,即将“提取”(retrieval)与“实时综合”(real-time synthesis)区分开来。“实时综合”通常涉及知识结构外部表征的实时构建。

认知科学在很大程度上受计算机科学的影响,它确实为知识的历史理论提供了有用的概念和区分。例如,我们可以将从记忆中调用知识表征结构的情况与在推理过程中构造知识表征结构的情况区分开来,即将“提取”(retrieval)与“实时综合”(real-time synthesis)区分开来。“实时综合”通常涉及知识结构外部表征的实时构建。

虽然认知科学可以为知识史提供工具,但是这些工具通常并不植根于对社会共享知识之架构的理解,而且它们往往没有考虑到思维的文化和历史多样性。该领域的研究人员感兴趣的主要是个体的认知行为,以及特定认知结构在这些行为过程中建立、识别或从记忆中提取的方式。但对于理解知识的演化来说,这些结构是传播中的知识宏观结构的一部分。它们属于一种社会的,或者说共享的知识储备库,个人知识可以从中汲取营养,并为之做出贡献。因此,就推理过程的研究来说,情况有点类似于达尔文进化论出现之前的生物学。

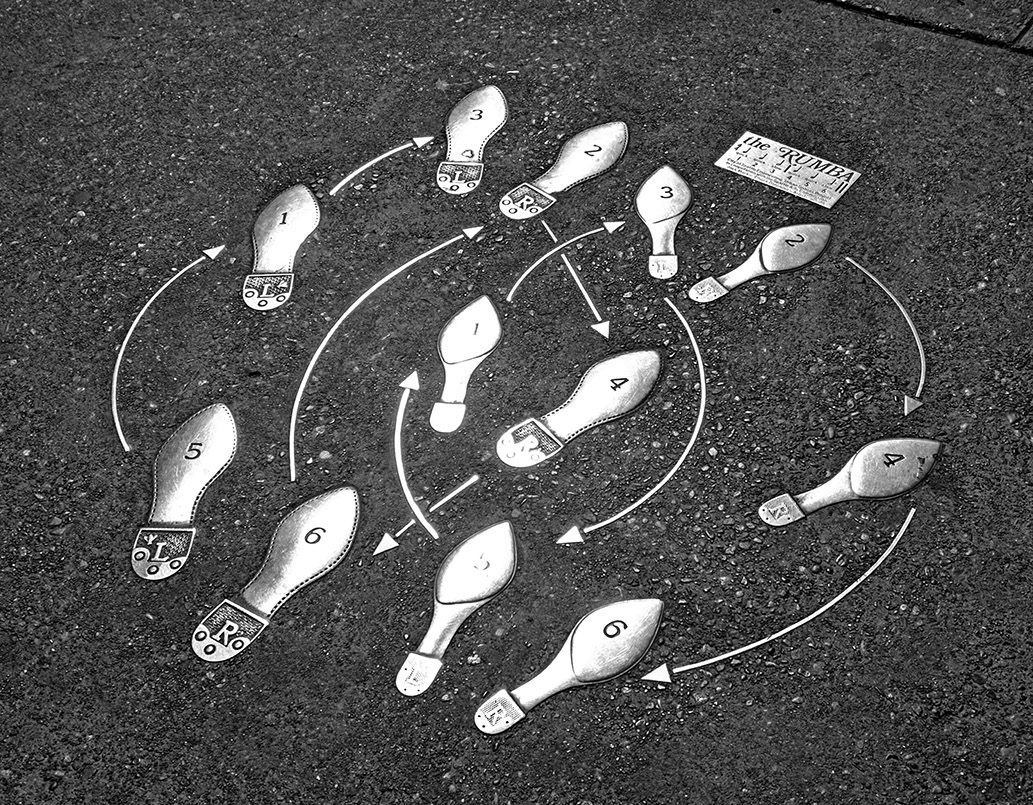

图4.1 作为配方知识的舞步。西雅图国会山附近的人行道上嵌有描述舞步的青铜足迹,这幅百老汇大街上的足迹则展示了伦巴舞的步伐。图自维基共享资源

正如在今天的认知研究中,人们从不同角度(尤其是,一方面是从“内部主义者”的角度出发,强调大脑的功能;另一方面是从“外部主义者”的角度,考虑思想和文化实践的历史性)研究认知机制,生物学在19世纪上半叶被划分为各种互不相关的分支学科,如植物学、动物学、形态学、古生物学等。达尔文的进化论从根本上改变了这种状况,它使人们有可能在“环境”因素(例如物种的地理分布)与“内部”因素(例如形态学描述的结构)之间建立系统的概念联系。对前达尔文主义生物学与当今认知研究的这种类比表明,情境主义和内部主义知识方法之间的对立也许确实能通过知识演化理论来克服。

正如我将在第十四章中论证的,进化论的最新发展甚至为沟通内部主义和情境主义的观点提供了更好的框架。对基因组、表观遗传和环境系统的复杂调控结构之作用的认识,有助于理解表型变异起源和模式的机制;同时,生态位构建这一概念又捕捉到了生物体与环境之间的动态相互作用。综上所述,这些观点将传统的内部主义和情境主义方法联系在一起,使它们共同成为复杂调控网络和因果网络的一部分,该网络同时在个体发生(发育)和系统发生(进化)的时间尺度上控制着生物系统。

是什么使达尔文能够从一系列互不相关的发现中形成概念上的统一?

由地质学家詹姆斯·赫顿(James Hutton,1726—1797)和查尔斯·莱尔(Charles Lyell,1797—1875)提出的一种被称为“现实主义”的方法

由地质学家詹姆斯·赫顿(James Hutton,1726—1797)和查尔斯·莱尔(Charles Lyell,1797—1875)提出的一种被称为“现实主义”的方法

至关重要,因为它提议,可以根据当前可观察的过程来解释历史。达尔文后来在自传中回忆道:“回到英国后,我想到,效仿莱尔在地质学中的做法,去收集有关动植物在驯化条件和自然界中发生变化的所有事实,可能会给整个主题带来一些启发……我很快意识到,选择是人类成功制造有用的动植物种类的基石。但是,在一段时间里,选择如何作用于生活在自然状态下的生物,对我来说仍然是个谜。”

至关重要,因为它提议,可以根据当前可观察的过程来解释历史。达尔文后来在自传中回忆道:“回到英国后,我想到,效仿莱尔在地质学中的做法,去收集有关动植物在驯化条件和自然界中发生变化的所有事实,可能会给整个主题带来一些启发……我很快意识到,选择是人类成功制造有用的动植物种类的基石。但是,在一段时间里,选择如何作用于生活在自然状态下的生物,对我来说仍然是个谜。”

也就是说,作为达尔文标志性成就的自然历史化,其基础部分地在于对物种的历史发展问题没有明显影响的观察,即育种实践及其伴随的变异和选择等实践经验。这种实践为达尔文提供了生物生命形式变化的可控实例,他得以据此提出一种理论,即不是人而是自然本身担负着育种者的角色。

也就是说,作为达尔文标志性成就的自然历史化,其基础部分地在于对物种的历史发展问题没有明显影响的观察,即育种实践及其伴随的变异和选择等实践经验。这种实践为达尔文提供了生物生命形式变化的可控实例,他得以据此提出一种理论,即不是人而是自然本身担负着育种者的角色。

就知识的历史演化而言,我们处于类似的境地。确实有一种相似的非历史性经验基础可以为知识的历史理论提供资源,其方式类似于达尔文使用育种的方式。在这个研究方向上,这一基础即对认知的研究(在尽可能广泛的意义上),涉及神经科学、心理学、教育研究、计算机科学和认知科学。

这一广阔的研究领域既提供了丰富的经验知识,又提供了可用于知识演化理论的理论模型库。该资源的潜力尚未被人们完全意识到,原因可能在于,仅仅将实验室研究的结果转移到历史领域是不够的。正如生物进化理论的兴起所阐明的,有必要详细说明一个真正的历史构想——它必然会挑战实验室研究中所隐含的诸多理论预设。在上一章中我们已经了解到,通过将皮亚杰发生认识论中的一些基本概念“历史化”,他的理论可以转变为历史认识论。

除了对表征与反身性之间关系的重要见解,认知研究还为我们提供了更多的洞见,例如关于记忆和程序性思维的运作,以及关于日常思维的框架。这些洞见基于心理经验(模拟人类思维),并越来越多地基于神经科学。通过使用在它们那里借用的概念工具,我们可以解决思维的历史理论的许多基本问题,例如所谓的隐性知识的作用、更正推论的可能性、在不完全信息条件下的推理,以及不同形式知识的互补性。

在下文中,我将继续挖掘对个体思维的研究,并调整其中一些发现以适应我的目的。当从认知科学中吸收像“心智模型”这样的概念时,我们主要关注的是,它们是在历史中传播的共享知识架构的一部分。这种共享知识架构提出了在认知科学中通常不会提出的问题,尤其是关于它们在历史上特定的经验背景下的起源和转变,以及在特定社会中被共享和占用的机制。认知科学通常并不涉及社会过程,其概念和理论也不能充分说明这些过程。

认知科学家已经重建了具有惊人连贯性的、强大且又多样化的日常思维的推理结构,例如,在物理过程的定性推理中。此类结构为思考物理过程提供了基础材料,即使是在有发达理论的情况下(如经典力学理论)。总是有必要将理论的抽象结构与我们对理论最终必须指向的物质对象的处理联系起来。科学教育的一个众所周知的陷阱,是将抽象理论应用于具体问题出现困难,这通常是由于定性地思考问题的心智模型与理论的概念结构之间不协调。

认知科学方面的研究表明,即使是在幼儿时期,对可以通过施加力来移动物体的认识也会导致相反的观念,即物体的每个可感知运动都必然是由施加力的推动者所引发的。换句话说,对作为运动原因的力的体验,被转化为对可感知运动的解释,即推动者向物体施加力引起了运动。同时,在其他条件相同的情况下,预计更大的力也必然会引起更强烈的运动。这一组预期可以看作是心智模型形成的典范——在这个例子中,它被称为“运动—暗示—力模型”(motion-implies-force model)。

该模型所代表的经验是如此普遍,以至于我们可以大胆地说,身处每一种文化中的人们在其个体发育过程中很可能都会获得“运动—暗示—力模型”。它指示出一个关于运动的一般心智模型,其变量是推动者、运动对象和所做的运动。每当对变化的感知提取到这个凭直觉获取的模型时,它都需要识别特定情况下的推动者、运动对象,以及对象的运动。只要这三个变量中有一个无法具体化,模型的应用就无法完成,感知到的变化也不会被识别为对象的运动。因此,这些变量也被称为该模型的“关键变量”。

这个例子暗示我们采用这样一种构想,即从经验中获得的知识由认知结构表征,而认知结构包括一个相对稳定的与可变输入相关的可能推理网络。术语“插槽”用来指认知结构中的节点,这些节点中填充了必须满足特定约束的可变输入信息。这一基本想法可以追溯到尤金·查尔尼亚克(Eugene Charniak,1946—)在1972年的论文中对儿童如何理解故事这一问题的研究,其见解后来由论文导师马文·明斯基(Marvin Minsky,1927—2016)进行了扩展和宣传,明斯基把这种知识结构称为“框架”(frames)。

心智模型或框架为上一章中讨论的那种认知结构提供了不同的观点。乍一看,这个概念似乎过于简单,似乎在建议我们将认知还原为某种机械的自动售货机,人们可以向其中投入各种内容而不会影响机器本身。之前,与之相反,我曾强调认知结构会随着每次实施而改变。用新的经验丰富一个概念可能会改变它所处的整个语义网络。例如,如果力的概念不再简单地与运动相关——如在“运动—暗示—力”的心智模型中那样——而是与加速度的概念相关,正如牛顿力学所表达的,其语义就会发生深刻变化。“惯性”不再意味着一种静止的趋势,而是指对运动状态的保持。显然,这种语义变化是个重大转变,是在从亚里士多德主义向经典物理学转变的过程中实现的,这一过程延续了好几个世纪,我将在下面进行介绍。然而,正如我们将了解到的,与诸如框架或心智模型之类的概念相关的自动售货机隐喻,对于理解该过程的一些重要细节非常有益。它特别有助于说明先备知识如何影响我们判断情况、进行科学论证,或只是简单地理解一段文本。

让我们假设一本儿童读物中的故事是这样开头的:

这天是保罗的生日。简和亚历山大去买礼物。

“哦,快看!”简说,“我要给他买个风筝。”

“别,不要。”亚历山大回答说,“他已经有一个风筝了。他会让你把它退掉。”

让我们进一步假设,作者提出了这样的问题:

为什么简和亚历山大要买礼物?简和亚历山大去了哪里?亚历山大在最后一句话中用“它”这个词指的是什么呢?

大多数熟悉庆祝生日这一传统的人都能自发地回答这些问题:简和亚历山大买礼物是因为那是保罗的生日;为此,他们去了一家商店;“它”一词是指简将不得不退货的风筝。大部分人也会相信,这些答案包含在他们阅读的段落中。这两个事实其实都有些令人惊讶。没有一个答案直接包含于上述文本中,它们必须从给出的信息中推断得到。

但是,这种推理形式并不符合传统上对演绎的理解。因为从形式逻辑的意义上讲,不引入其他假设就无法得出答案。这些答案实际上是通过将文本中包含的信息与之前的经验联系起来得到的。该示例表明,存在一个关于生日的心智模型,其变量必须用给定情形或先备知识中的信息来实例化(instantiated),然后我们才能得出结论。

插槽的填充物或“设置”可能具有不同来源,例如经验证据、合理预期或初步假设,或者它们也可以由其他推理过程隐含地决定。尤其是,它们也可能来自先前的经验或先前的推理。这样我们便谈及了“默认设置”或“默认假设”,这指的是,例如,代表先前经验的貌似有理的假设。一旦心智模型实例化,即输入信息满足插槽的约束,那么关于对象或过程的推理在很大程度上就由心智模型决定。

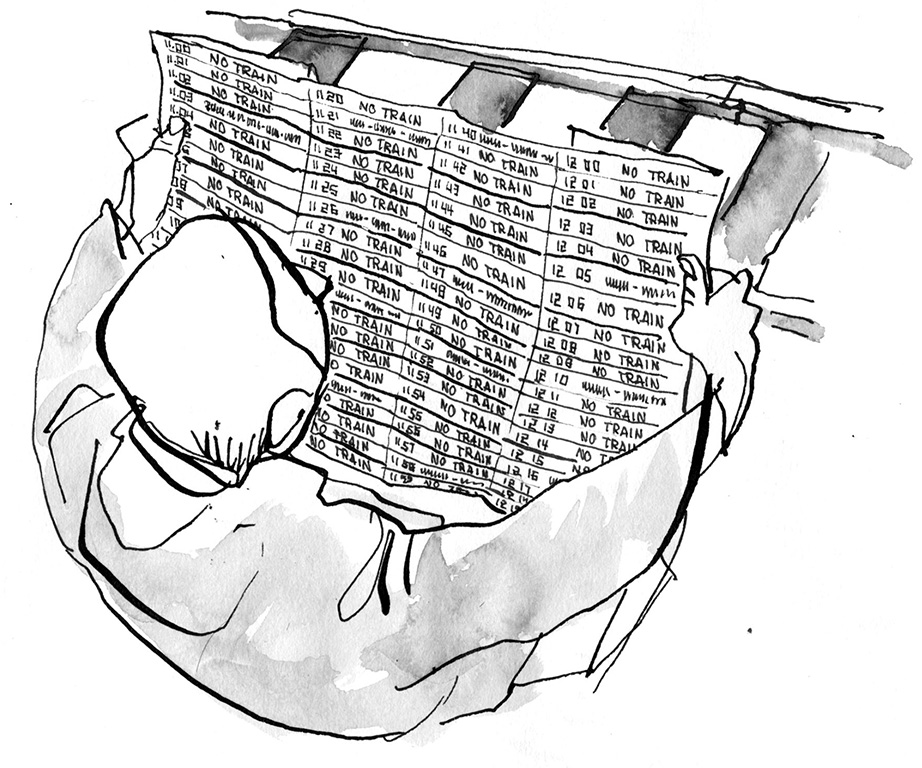

图4.2 荒诞的时刻表。劳伦特·陶丁绘

再次考虑“运动—暗示—力模型”。例如,可能会出现这样的情况:我们并不能立刻观察到引起运动的力,就像汽车的发动机在引擎盖下那样。但是,即便没有看到它,我们仍然相信大街上行驶的汽车实际上是由发动机驱动的——我们根据先前的经验填充了这个信息。因此,对运动的感知就与源自此类先前经验的结构化知识关联起来。这类知识允许得出关于给定情况的结论,该结论可能远远超出直接感知的范围。

缺乏这种默认假设,科学交流将不可想象,就像任何其他领域的人类交流在缺乏外部表征——如口头语言或书面文字——的情况下也不可能发生一样。对于科学研究或任何外部表征所给出的对象而言,默认假设会对总是不够完整的对象说明进行补充。

举个例子,假设我们需要确定上午10点从波士顿到纽约是否有火车。在波士顿南站,我们找到了火车时刻表,上面并没有这趟列车的信息。于是我们得出结论,在这个时间点没有从波士顿到纽约的列车,尽管火车时刻表并没有做出明确说明。在火车时刻表中甚至都没有任何提示,告知我们时刻表以外的列车不发车。人们只是直接假设,看时刻表的人已经学会利用默认假设来补充时刻表上的数据,即任何时刻表上未列出的列车都不会发车。我们关于所生活世界的知识是理解科学理论的先决条件,它当然并不局限于这种简单的默认假设。但是,在过去,默认假设经常被科学史学家所忽略,他们也很少从认知结构方面对默认假设进行更深入的分析。

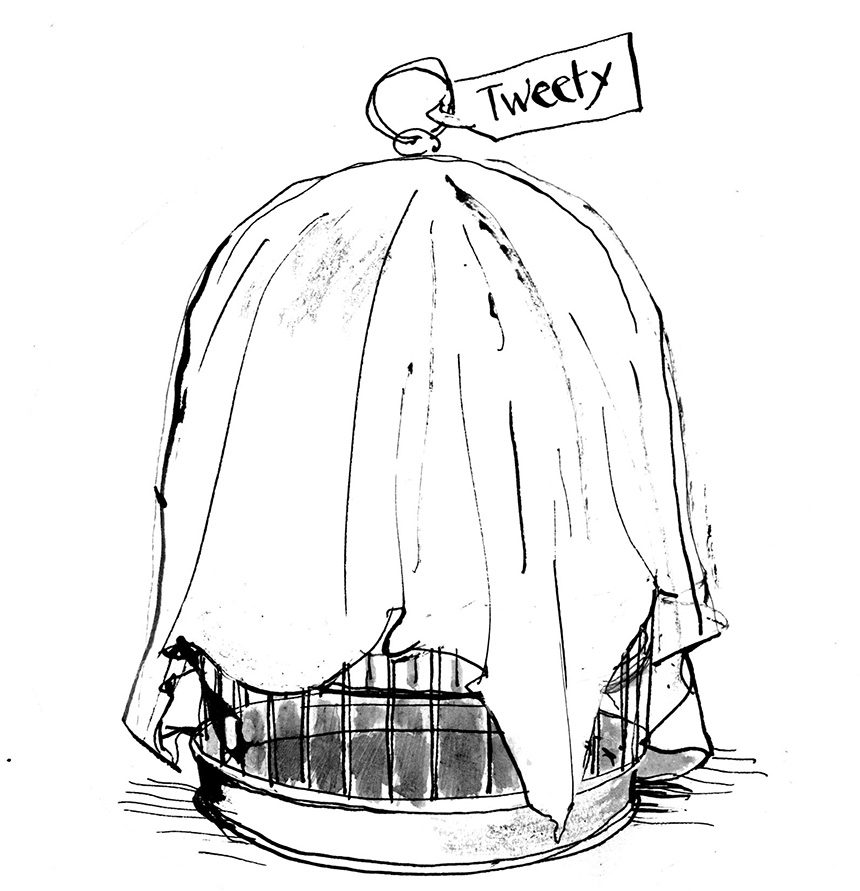

图4.3 是崔弟吗?劳伦特·陶丁绘

诸如框架或心智模型之类的构想不仅使我们能够掌握基于不完整信息的演绎推理,还让我们能够设想由于情境变化而导致的结论变化。

默认假设确实也可以很容易地得到纠正,而无须质疑整个推理框架。一个常见的例子是一只叫崔弟(Tweety)的鸟。

从崔弟是鸟的信息,我们可以推断出崔弟会飞,尽管信息中并没有给出明确说明。我们知道鸟类通常都会飞翔。但是,如果我们还被告知崔弟是企鹅,那我们就已经准备好收回先前的推论,且不需要放弃之前的任何前提。我们仍然坚信崔弟是一只鸟,通常鸟都会飞。在这个示例中,并未明确给出鸟类可以飞翔的说法。这是从我们的先前经验而来的补充。它代表了关于鸟类的标准假设,允许我们超出实际可获得的不完整信息进行推理。因此,关于鸟类的心智模型也从生物的高阶模型中继承了某些默认假设,比如说,鸟类需要食物。

从崔弟是鸟的信息,我们可以推断出崔弟会飞,尽管信息中并没有给出明确说明。我们知道鸟类通常都会飞翔。但是,如果我们还被告知崔弟是企鹅,那我们就已经准备好收回先前的推论,且不需要放弃之前的任何前提。我们仍然坚信崔弟是一只鸟,通常鸟都会飞。在这个示例中,并未明确给出鸟类可以飞翔的说法。这是从我们的先前经验而来的补充。它代表了关于鸟类的标准假设,允许我们超出实际可获得的不完整信息进行推理。因此,关于鸟类的心智模型也从生物的高阶模型中继承了某些默认假设,比如说,鸟类需要食物。

这种日常推理与我们在科学推理中经常观察到的情况是对应的。当一个推测事件没有发生,或理论上的预期效应在实验中没有出现时,科学家会做出什么反应呢?通常,科学理论不会被抛弃,而是会根据意外观察做出调整。

以“以太”理论为例,它是19世纪光学和电磁学的基础。“以太”这一概念是根据人们熟悉的介质携带波这一心智模型构造的,类似于大气是声波的介质。如果人们假定,静止时的“以太”是光之类的电磁波的载体,那么应该有可能通过实验检测地球相对于“以太”的运动。但是,实际测量这种“以太风”的尝试遭遇了失败。然而,这起初并没有导致人们放弃潜在的心智模型,而是导致了关于物体在“以太”中行为的特定假设,如长度收缩,以解释为什么它们相对于“以太”的运动仍然不明显。

心智模型通常基于特定情境,并非普遍有效。因此,它们允许对特定于对象的推理框架及其在历史上的变化进行理论描述和解释。心智模型在以不同形式代表同一对象的不同水平知识间架起桥梁,范围包括,例如,从实践者的技术知识到科学家的理论。因此,心智模型使对隐含结论的把握成为可能,这些隐含结论体现在实践者的行动逻辑中,但并没有以语言或文字形式明确记录。

心智模型如何帮助我们解释知识系统的变化?就像我对认知结构的总体主张一样,将不同对象和过程同化进一个心智模型中,这种实例化的结果会通过丰富其经验库而不断改变该模型。这可能会带来新的默认设置,不同的实例化也可能彼此关联。

其结果是,根据心智模型的差异、在不同环境下的调整,以及它们之间偶尔的整合,心智模型逐渐发生适应和修改。心智模型的应用也可能成为推理的对象,从而在高阶知识意义上产生新的知识。这可能是心智模型在某一特定情况下针对不充分匹配做出的即刻适应,也可能是由于反思形成的高阶知识不断积累,心智模型在此基础上进行了有意重组。当心智模型不匹配时,认知对象可能会被纳入其他模型,或者该心智模型可能会针对新的经验进行调整。

对于特定的对象或过程,可能会出现不止一个适用的心智模型。在这种情况下,不同的心智模型彼此关联,或者说,通过应用到同一主题而被“整合”或被“联网”。因此,最初独立的推理领域可能会通过应用于同一对象的不同心智模型而联系起来。这可能会产生复杂的知识表征,但也可能导致无法克服的矛盾。变化的另一个来源是心智模型与其外部表征之间的关系。物质模型可以作为心智模型的外部表征。这样的物质模型可以为相应心智模型的使用提供支持。但是,探索物质模型也可能揭示出其作为心智模型之具体化的最初构想中未包含的特征。此外,控制物质模型使用的符号学规则可能与相应心智模型的运作发生冲突,从而引发具有挑战性的解释问题。

由于所有这些特点,与基于思维过程和实证经验之间严格区分的理论相比,从认知科学借用的心智模型之类概念更适合解释知识的转变。实际上,框架和心智模型之类的构想本身就是在反驳那些假设的过程中发展起来的,即人类思维最终可以回溯到普遍形式逻辑或语言学理论规则的那些假设。

在初步论述了心智模型的作用之后,我想回到知识系统这个问题上。知识系统是一个团体或社会(或者说一个认知共同体或思想集体——在路德维克·弗莱克的意义上)共享知识的一部分,往往在具有稳健性的同时又有点反复无常。一方面,如果某个团体或某个社会的生活甚至生存取决于它们,那么它们就需要是稳健的。它们通常通过嵌入社会性制度,也通过积累的集体经验而稳定下来;知识传播的制度性框架可能涉及矫正和控制程序,以确保所传播知识系统的稳定性。另一方面,知识系统也趋向于灵活和能够适应新情况,也就是说,它们恰恰具有我们在心智模型中识别出来的特征,而心智模型是知识系统的典型构成要素。

知识系统如何变化呢?知识系统逐渐地发生变化,主要通过自身也在不断变化的从业者共同体对它们进行的应用和探索。知识系统永远不会被完整地构想出来,也就是说,其潜在结论和应用不会一次性全部呈现;实际上,它们只是随着它们嵌入其中的智力实践而逐层展开。例如,1915年时的广义相对论不过是爱因斯坦建立的一组方程。只有在从业者共同体的不断努力下,对它的阐释和探索才为天体物理学和宇宙学创建了一个框架,使人们能够认识到诸如黑洞和引力波之类的现象,并能够探究此类概念的实证效度。我将在第七章和第十三章再次论述这个例子。最终,知识系统可能变得如此稳定,以至于其结构往往会因其所反映的大量经验而压倒来自个人贡献的任何影响。尽管个体思维在很大程度上受到这些共享资源的支配,但个体思维也可能反过来影响与加强共享资源,有时甚至会改变共享资源的结构。否则,相对论就永远无法建立。

知识系统的基本结构确实可能经历重大修改。在历史的进程中,诸如数字、重量、惯性、化学元素和遗传学之类的新颖概念涌现出来,而自然运动、“以太”或“燃素”等概念则消失了,如今仅有科学史学家才熟悉这些概念。这类基本概念通常在整个概念世界中举足轻重,它们的消长标志着这些重大结构变革中认知层面的变化。

显然,这种重大变革通常还涉及社会组织的变化以及知识系统外部表征的变化。至少在事后看来,知识系统的重大结构变化通常表现为破坏性事件。这一直是科学史中最受欢迎的主题。它被描述为科学革命,并且与诸如突破性发现或范式转换之类的概念相关联,尤其与那些和这种创新联系在一起的杰出科学家相关。关于这种突破的信念和猜想都得到广泛传播:信念在于,认为这些突破主要基于科学家个人的独到见解;而猜想则在于,若没有某种非理性因素,突破就无法想象。伟大的科学家们自己也为这些发现的神秘性做出了不小的贡献,他们常常沉浸在对关键时刻的回忆中——一夜之间、某个谈话过程中,或某个假期中,据说决定性的思想就在那时形成。这种对颠覆性变革的强调如何与共享知识的长期发展观点相吻合呢?为回答此问题,我将分三步进行:首先讨论变革的诱因,然后是探索过程,最后是知识系统的重组。

变革的诱因可能会在知识系统的所有三个维度中出现:心智维度、物质维度和社会维度。人类与环境的互动不断改变着周围的物质世界,从而创造出新的认知对象以及可能影响知识系统架构的新媒介和新知识表征。当新经验被纳入知识系统中时,总会存在个体差异。

知识的变革,尤其是科学知识的变革,可能是由经验范围的扩充、新知识表征的引入,尤其是冲突的爆发而触发,而冲突也可能有多种起源,且往往可以追溯到历史原因。但知识系统的转型并不遵循某种在所有文化和历史背景中都有效的通用方案。制度化知识系统的矫正机制会在多大程度上简单地抹去新经验,或将新经验当作促成其进一步发展的诱发因素,这取决于特定历史条件下的具体情况,尤其取决于社会的知识经济(我将在第八章中更详细地讨论知识经济的概念)。新知识能够刺激变革,但它如何发挥作用取决于特定知识经济中知识的控制结构和形象。即使在新颖性、创新性或好奇心不被看重时,新知识仍然常常被隐性地纳入特定的知识系统中,尽管它可能同时在表面上被明确拒斥,或被重新分类为“古老”或“遗失”的知识。

尽管如此,为分析知识系统的发展动态,我们仍然有必要研究变革诱发因素的典型范例。一个例子就是我们所说的“挑战性对象”。挑战性对象是现象、人工制品或物质文化的其他部分,它们使现有理论框架面临无法通过现成概念手段来完成的解释任务,从而诱发了理论框架的进一步发展,并最终引发其变革。挑战性对象通常体现了其他形式的知识——例如,产生问题现象所需要的知识,或发明、生产和使用此类对象的工匠的实践知识。“挑战性对象”以特定方式作用于知识系统,这种方式受其物质性质和所处具体环境的影响,因此,这些环境的物质性和偶然特征可以在知识系统的进一步演化中留下深刻痕迹。

例如,挑战性对象在近代早期科学的兴起中发挥了关键作用。这些对象绝大多数来源于当时飞速发展的技术领域。

例子包括机械技术中使用的摆锤和飞轮,或是对炮弹的抛体运动的理解。这些成为当时的学者和工程师型科学家的焦点,他们试图在现成的知识系统背景下对其进行解释,如亚里士多德自然哲学或阿基米德力学,两者均为高度发达的体系。例如,对抛体运动的密切观察使得科学家们提出一个问题,即如何解释炮弹在与初始推动者——如投掷的手或大炮——失去接触后继续运动。从亚里士多德物理学的观点来看,这确实是个棘手的问题。在近代早期,抛体运动与军事技术的相关性也使它成为一个紧迫的问题,抛体运动因而成为挑战性对象。我将在第六章中更详细地讨论这个问题。

例子包括机械技术中使用的摆锤和飞轮,或是对炮弹的抛体运动的理解。这些成为当时的学者和工程师型科学家的焦点,他们试图在现成的知识系统背景下对其进行解释,如亚里士多德自然哲学或阿基米德力学,两者均为高度发达的体系。例如,对抛体运动的密切观察使得科学家们提出一个问题,即如何解释炮弹在与初始推动者——如投掷的手或大炮——失去接触后继续运动。从亚里士多德物理学的观点来看,这确实是个棘手的问题。在近代早期,抛体运动与军事技术的相关性也使它成为一个紧迫的问题,抛体运动因而成为挑战性对象。我将在第六章中更详细地讨论这个问题。

在研究这类挑战性对象时,所采用的理论框架在很大程度上决定了可能的理论问题和答案。现有理论框架中的概念在应用于这些对象的过程中得到探究,这带来了新的结果以及内部的不一致,从而推动了这些框架最终向经典力学转变。因此,例如,伽利略的新运动科学可以被认为是与摆和抛体运动所代表的挑战做斗争的结果。伽利略将二者与沿斜面加速运动的研究相关联,于是,斜面运动成为其新运动科学核心中的又一个挑战性对象。

现代技术的挑战性对象引发了从亚里士多德自然哲学和阿基米德力学到经典力学的转变,这表明,新知识系统是从先前存在的知识系统中历史地发展而来的。此外,两种知识系统之间的转变显然涉及知识的不同层面,在这个例子中,不仅有科学理论,而且还包括关于挑战性对象的实践知识,例如,炮弹射手所积累的抛体运动知识。

变革诱因的第二个例子是我所说的“边界问题”(borderline problem)。从某种意义上说,边界问题也属于挑战性对象,但它们还有另一个特点,就是它们属于不同的知识系统。它们使这些知识系统相互联系,有时相互冲突,从而引发知识系统的整合和重组。边界问题与理解高度发达的学科化科学的变化特别相关,因为在这里,我们经常遇到一种情况,即某个对象或问题属于不止一种知识系统的应用范围。我在第七章中详细讨论的一个例子是热辐射问题,它是1900年左右所谓的现代物理学量子革命的诱因。这个问题同时属于当时物理学中两个不同的分支学科:热理论和辐射理论。这两个分支学科各自具备独立的概念基础,但在应用于热辐射问题时就产生了联系,因为两者的应用领域都包括它。马克斯·普朗克(Max Planck,1858—1947)和阿尔伯特·爱因斯坦等科学家进一步研究了热辐射问题,并得出了一些具体见解,这些见解不易被纳入任何一个领域,但得到了实验中获得的经验知识的支持。

现在,我们进入下一步,即由变革诱因驱动的知识系统的发展动态。对知识系统的探索很少是随机的,它们通常会因变革的诱因而具有特定方向。诱因和对现有知识系统的后续探索可能会在这些框架内造成内部张力,包括歧义性,这通常与替代性解决方案剧增、悖论乃至矛盾有关——简言之,就是系统性的丧失。新兴量子理论的许多众所周知的悖论和难题都可以视为这种发展状态的例证。

变革的诱因,例如挑战性对象或边界问题,刺激了其他观点的出现,这些观点在知识论争中体现出来。

吉迪恩·弗罗伊登塔尔将此类论争描述为对实质性知识问题的持久分歧。它们在所有历史时期都普遍存在,通常涉及参与者的共享知识,并通过共享的概念体系预先假定了这种知识的共同结构。论争之所以频繁出现,是因为讨论者对共享框架采取了不同的解释,并从中得出不同的结论。

吉迪恩·弗罗伊登塔尔将此类论争描述为对实质性知识问题的持久分歧。它们在所有历史时期都普遍存在,通常涉及参与者的共享知识,并通过共享的概念体系预先假定了这种知识的共同结构。论争之所以频繁出现,是因为讨论者对共享框架采取了不同的解释,并从中得出不同的结论。

这可以在单个知识系统内发生。但是,如果相关知识被不同的概念系统共享,或在作为特定现象概念化起点的基础概念中存在替代概念,这种情况就更有可能发生。无论如何,在探索共享知识的过程中,主观意义会出现一部分差异。这些差异仅是部分的,这一事实允许在论争过程中进行有意义的交流,而这些差异的事实存在使论争本身不可避免。

近代早期科学论争的例子之一是17世纪末的所谓“活力”论战。它所关注的问题是,何种原因动力——如今被称为力、动能或动量——会产生特定的机械作用,又是何者在机械相互作用中守恒。这场辩论由莱布尼茨对笛卡尔的批评引发,并最终导致了这一见解,即传统术语“运动物体中的力”歧义性地指向两种不同的原因动力——动能和动量,并且两者都遵循守恒定律。

此乃经典力学的关键成就。

此乃经典力学的关键成就。

在探索知识系统可用手段的过程中可能会出现既定框架的替代品。它们的经验基础越丰富就越可行,而经验基础在很大程度上又是由既定框架提供的。替代方案的阐述(在既定框架提供的手段帮助下)往往不会导致放弃既定的解决方案,而是会以新的和不同的方式重新概念化既定方案,例如借助新的表述。这种重新表述具有双重功能:它们将现有的未整合经验吸收到知识系统中,从而使知识系统更深地扎根于经验;它们也可能成为新经验的起点,并有可能最终突破既定系统。

通常,科学论争不是通过获胜解决的,而是通过知识系统的发展和随后转变为新事物解决的——在这种新事物中,原始问题已经改变甚至失去意义。但是,即使在没有明显获胜方的情况下,对立立场的其中一方也可能对新系统的出现产生更大的影响。无论如何,在事后看来,对立双方的立场都可以看作是对共享知识之相同基础的备选解释。正如我之前所强调的,这恰恰是知识系统更加发达的标志:它允许对较早的立场进行重建,而它本身却不能用先前的框架来表达。

从这个角度来看,许多特征都可以被识别为科学论争的特点,例如,有利于一方的例子成倍增加,试图从自己的角度重构对方的立场,还有不可避免的误解,以及转向更具反思性的立场。总之,这些推拉构成了对知识系统极限的探索。

正如我在之前已经强调过的,此类系统从来不是一开始就被完整地建立起来的,也就是说,其潜在的应用与结论不会全部出现。知识演化是通过在从业者共同体中探索共享知识而发生的。论争是这种演化发生的一个基本形式。这些论争的有效性取决于特定的历史条件,无论是物质的、社会的还是智力的条件,无论是促进还是阻碍其生产力。结果,按照上面所概述的,某些论争可能会在很短的时间内得到解决,而其他论争则可能会持续好几个世纪。

然而,与仔细研究其发展特征所得到的结果相比,科学中无所不在的论争和相互竞争的理论可能表明了更大的可变性。实际上,知识的发展比思想史所能解释的要有限得多。知识的发展在很大程度上由历史上赋予的一系列手段塑造,这说明了知识系统发展的路径依赖性。这种路径依赖性部分是由于赢家通吃的逻辑,该逻辑表明,任何既定的解决方案——在思想和制度上都“既定”,例如,牛顿的经典力学——通常可以通过吸收最大范围的经验而得到稳定和扩展,从而获得比其他可想象的替代方案(如莱布尼茨力学)更大的优势,而其他方案永远都不会有类似的机会来实施和制度化。

在探索知识系统的过程中,无论这种探索由个人研究还是从业者共同体的内部交流所驱动,系统化程度都会因该系统所涵盖的各个部分和领域而异。如果我们将知识系统构想为包括知识操作网络(论证和推理、在特定问题上的应用、构造假设、建构和计算、实验实践等),那么它的某些部分可能比其他部分更紧密地交织在一起。知识系统通常具有由心智模型、概念框架、论证模式、实践、工具、应用和结果等构成的紧密核心,显示出高度的系统性并可以长期保持稳定。例如,在亚里士多德物理学中,对不同原因进行分类、在天体运动和地表运动之间加以区别、将地表运动区分为自然运动和受迫运动,这些形成了亚里士多德物理学的核心,在很多个世纪的变迁中一直保持稳定。

在探索知识系统的过程中,见解、结果或活动的新集群可能会在与核心有一定距离的地方发展起来。这些集群通过非标准的应用,通过对心智模型插槽的陌生填充,通过弱的或大胆的假设,或是通过具有合理替代方案的论证,松散地联结着核心。但是,这些“知识孤岛”(epistemic island)可能会发展出自身的系统性。例如,伽利略的运动理论就构成了一个这样的知识孤岛,它(正如我在后面各章中要更详细讨论的)源于对亚里士多德物理学的转变,其诱因是诸如摆和抛体运动之类的挑战性对象。最初,这个知识孤岛不过是对抛体运动的抛物线形状、落体定律以及沿斜面运动的几个定理的见解。从亚里士多德自然哲学的角度来看,这些见解可以被认为是具有边缘意义的——无论将它们纳入现存框架中是多么困难。另一方面,这些独立的见解彼此相关,但尚未构成一个可与亚里士多德自然哲学的范围相媲美的理论系统。只有随着知识孤岛周边知识的进一步积累,才会出现更广泛的新知识系统,在这个例子中就是经典力学。

这使我们进入第三步,即通过重组已积累的知识来建立新的知识系统。重组可能采取多种不同的途径。在此,我将重点讨论一个特殊却重要的案例,在该案例中,知识孤岛充当新概念框架的温床或母体。“母体”指的是通过探索特定知识系统而收集到的一组结果,新系统最终将从中产生。充分发展的知识系统具有内部系统性和普遍适用性,尽管充当母体的知识孤岛尚不具备这些条件,但它确实具有整合更多知识的潜能。整合结果在事后看来似乎是一种中间结构,它为知识转型的最终结果搭建脚手架,是新概念框架的实际母体。

中间阶段的存在使我们很清楚地看到,知识系统的结构性变化既不是破坏性的中断,也不是单纯的累积过程,而是持久的知识重组。在物理学史上,伽利略时代的前经典力学、亨德里克·洛伦兹(Hendrik Antoon Lorentz,1853—1928)的电子理论、尼尔斯·玻尔(Niels Bohr,1885—1962)和阿诺德·索末菲(Arnold Sommerfeld,1868—1951)的所谓旧量子理论,以及爱因斯坦和马塞尔·格罗斯曼(Marcel Grossmann,1878—1936)的初始引力理论都是这种中间阶段的典型例子。

中间阶段的存在使我们很清楚地看到,知识系统的结构性变化既不是破坏性的中断,也不是单纯的累积过程,而是持久的知识重组。在物理学史上,伽利略时代的前经典力学、亨德里克·洛伦兹(Hendrik Antoon Lorentz,1853—1928)的电子理论、尼尔斯·玻尔(Niels Bohr,1885—1962)和阿诺德·索末菲(Arnold Sommerfeld,1868—1951)的所谓旧量子理论,以及爱因斯坦和马塞尔·格罗斯曼(Marcel Grossmann,1878—1936)的初始引力理论都是这种中间阶段的典型例子。

母体如何促成知识系统的转变?由于母体与现有知识系统的核心在认识上隔离,因此它很可能会被重新解释,而不局限于原始系统的总体原则。与概念框架中心的距离暗示了这种重新解释的必要性。例如,考虑一下,洛伦兹电子理论引入了“长度收缩”作为有问题的临时假设(另一个例子将在第七章中进行详细研究)。另一方面,母体封装的知识外部表征也会暗示母体的可能重新解释,例如,著名的洛伦兹变换在数学上描述了长度收缩。操作这种外部表征而引发的反思性抽象可能会导致认知结构的变化,使其与已有知识系统核心处的认知结构产生差异,在这个例子中,这种反思性抽象就是爱因斯坦狭义相对论中新的时空概念。相关的外部表征本身通常是将特定认知框架推到极限而产生的,在此例中就是经典电动力学的那些外部表征。

前面提到的系统性崩溃,以及与运作良好的核心之间距离越来越远等迹象,会使这些极限变得显而易见。然后,知识孤岛的外部表征就会成为构建新概念框架的起点。因此,母体是旧框架的最后且常常有问题的终点;同时,它也构成新框架的核心。于是,我们再次认识到外部表征所具备的新旧框架之间桥梁的功能,它确保了知识演化的连续性——即使这种连续性在此与认知结构的转变联系在一起,而这种转变本身建立在外部表征的基础上。

知识系统的转变也是一个视角问题。一种新的知识系统从现有知识中产生,并在许多方面与现有知识系统保持联系。因此,这一新兴知识系统——正如我所说的“母体”所体现的那样——可以从两个角度来看:作为旧系统的晚期形态,或作为新事物的核心。正如我们经常强调的,历史行动者采取这两种观点中的哪一种可能是一个代际问题。但这也可能是一个研究领域内的核心问题或边缘问题,一般概述性问题或集中专门化问题。在探索知识系统的过程中,不同的观点不是简单呈现,而是不断形成。由于探索过程涉及个体学习的差异化,因此随着探索的进行,观点会不断发生变化。

从旧知识系统到新知识系统的转变通常伴随着知识重心的转移。我们可以称此过程为“重定中心”。最初在外围的事物,无论是作为应用领域、论证,还是作为辅助概念或辅助构造,现在都可能来到中心,成为新知识系统结构核心的一部分。这种重定中心的过程通常伴随着推论方向的逆转:在旧系统中取得的乏味结果可能会成为新系统的前提。

知识系统的转型可能会产生令人惊讶的深远影响,远远超出历史行动者的预期。某些转型可能从相当具体的一个局部问题开始,然后触及具有惊人普遍性的根本问题;而其他一些转型则始终保持着与初始问题相同的普遍性水平。呈现出这种多样性是因为转型过程涉及了不同层面的知识。在某种程度上,所有问题都涉及最普遍的框架,普遍框架为这些研究充当背景知识,例如我们对空间、时间、物体、物质、因果关系等抽象概念的理解。

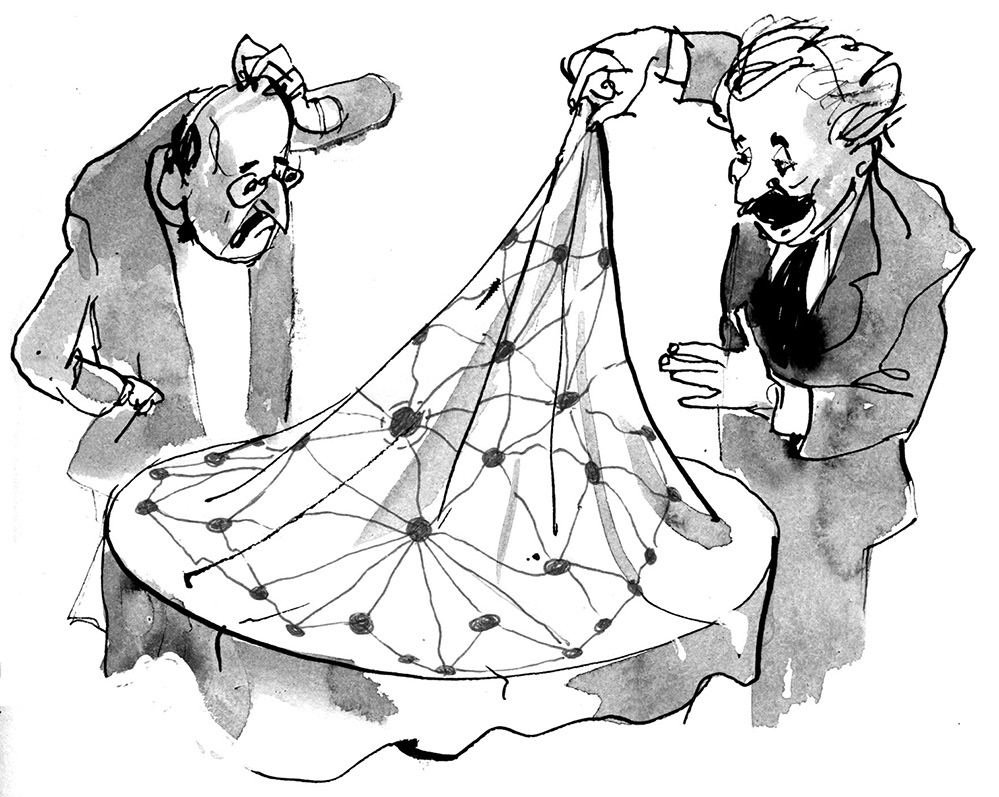

图4.4 新知识系统的起点往往是在现有概念网络中找到的,在现有概念网络被从一个不同的点重新接受(pick up,“提起”)时——就像爱因斯坦从新角度重新解释普朗克的工作一样。劳伦特·陶丁绘

但是,大多数情况下,这些知识仍然只是背景知识,本身并不会成为问题。然而,在某些特定的条件下,新兴的知识系统将与这些普遍的背景结构产生共鸣,并导致抽象概念如空间和时间等的转变。

新兴的知识系统若要影响普遍的背景结构,就必须在其外部表征层次上坚持对这些抽象概念的一种描述,这种描述与先前存在的概念既相连贯,又有所区别。正如我们将在第七章中看到的,从经典物理学到相对论物理学的转变就是如此。

新兴的知识系统若要影响普遍的背景结构,就必须在其外部表征层次上坚持对这些抽象概念的一种描述,这种描述与先前存在的概念既相连贯,又有所区别。正如我们将在第七章中看到的,从经典物理学到相对论物理学的转变就是如此。

从某种意义上说,我们现在已经完成全过程的描述。我们从上一章的开头开始讨论抽象概念的性质和发展。现在,我们已经了解到,要改变现有抽象概念(例如,时间和空间),并使改变成为新的综合框架的一部分,实际上需要付出多少努力。

知识系统的变革实际上并不能一劳永逸。尤其是,确切地说,并不存在科学革命。只有经过长期的探索,在吸收新经验的过程中,通过不断进行内部重组,知识系统才能达到一定的稳定性和普遍适用性。例如,归功于伽利略和牛顿的经典力学只有在18世纪,经过约瑟夫·拉格朗日(Joseph-Louis Lagrange,1736—1813)、莱昂哈德·欧拉(Leonard Euler,1707—1783)和其他“分析力学”的代表人物重新表述之后,才达到了这种状态;达尔文的进化论只是在20世纪初的“新综合”之后才能如此;而爱因斯坦的广义相对论也只是在20世纪下半叶的“复兴”之后才变成这样(我将在第十三章中再次谈到这个例子)。

尽管所有这些例子都有很大不同,但我们已经开始确定知识系统发展动态的一般方面。我特别指出了变革之诱因的作用,个人和社会探索过程对于特定知识系统及其外部表征的作用,以及知识重组的扩展过程。这些过程需要稳定且灵活的心智模型作为知识系统的重要组成部分,并且依赖于这些模型中直觉知识、实践知识和理论知识的分层结构。历史不会重演,知识系统的变革也并非都遵循相同的模式。但是,这些具体的特征可能暗示了知识演化的更一般方面——不是在通用变革方案的意义上,而是在揭示机制和标准的意义上,这些机制和标准可能与其他例子相关,因此可能被用作分析它们的工具包的一部分。在接下来的三章中,我将探讨这种情况到底在多大程度上是正确的。

[1]

本章汇集了对知识系统变革的各种研究得出的见解,并将之整合到一个更广泛的框架中,以便理解科学的变革。该框架反过来也利用了各种不同的理论传统。一个重要的起点是研究从前经典力学到经典力学的转变;参见Damerow, Freudenthal, McLaughlin, et al. (2004)。更大研究计划的大纲已整合到当前的文本之中,可以参见Renn (1995)。另见Renn (1993),其中引入了边界问题的概念。在Renn (2001a); Renn, Damerow, and Rieger (2001)中讨论了“挑战性对象”的概念。与汉斯—约尔格·莱茵伯格提出的“认知事物”(epistemic things)概念及其加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)传统形成对比,挑战性对象的概念特别强调,对于给定的知识系统而言,该对象有问题或令人烦恼,而不是一般性的“某人尚未了解之物”[Rheinberger (1997, 27)]。

Renn and Damerow (2007)讨论了将认知科学的概念用于知识的历史理论;修订后的英译本,参见Renn, Damerow, Schemmel, et al. (2018)。本章部分内容基于该文本。

将心智模型作为解释工具的基本思想可以追溯到Craik (1943)。Minsky (1975)中讨论了框架的概念。关于非单调逻辑的开创性出版物是McDermott and Doyle (1980)。关于该主题的更多里程碑式出版物是McCloskey, Caramazza, and Green (1980); Gentner and Stevens (1983); Johnson-Laird (1983); McCloskey (1983)。下文的论述基于有关该传统的综述,参见Davis (1984); Lattery (2016)。在科学哲学和科学史领域,讨论模型有一个在很大程度上独立的传统,参见Morgan and Morrison (1999)。

[2] 见Archimedes’s On the Equilibrium of Planes in Heath (2009)。

[3]

有关认知科学的经典论文集,参见Johnson-Laird and Wason (1977)。Aebli(1980–1981)中也讨论了认知心理学和认知科学之间的关系。埃布利(Aebli)对将思维与行为关联的思维理论进行了广泛的综述。关于心智模型,见Gentner and Stevens (1983); Davis (1984),以下内容主要基于此。

Giere (1992)中探究了认知科学对科学哲学的影响。有关语言在认知发展中的作用,参见Bowerman and Levinson (2001)。Gärdenfors (2004)提供了认知科学中一种更新的研究方法,该方法吸收了下文中阐述的许多经典见解,并可能为知识的历史理论带来一些希望。关于模型在科学教育中的作用,包括对相关文献的有益研究,参见Lattery (2016)。另见Geus and Thiering (2014)。