关于《明史》所载郑和下西洋宝船尺寸的可靠性问题,至今仍然存在着不同意见。有的专家根据现代造船原理,认为《明史·郑和传》中“造大舶修四十四丈,广十八丈”的记载是不可信的。他们提出,这一记载出自并仅见于明人“说集”的《瀛涯胜览序》,因此不能说这个尺寸有充分的根据。对此笔者想谈一点粗浅的看法,恳祈同志们教正。

有关郑和下西洋宝船尺寸的记载,今见于明钞说集本《瀛涯胜览》

和《客座赘语》

和《客座赘语》

《三宝太监西洋记通俗演义》(以下简称《西洋记》)

《三宝太监西洋记通俗演义》(以下简称《西洋记》)

《国榷》

《国榷》

。《郑和家谱》

。《郑和家谱》

以及《明史·郑和传》等书均成书较晚,从时间先后和所载内容来看,其后诸书内容基本相同,有可能直接或间接录自马欢的著作。因此,首先应当对“说集本”《瀛涯胜览》中的记载穷源究委,判断其究竟是出自马欢之笔,抑或是传写或刻印过程中的舛误。

以及《明史·郑和传》等书均成书较晚,从时间先后和所载内容来看,其后诸书内容基本相同,有可能直接或间接录自马欢的著作。因此,首先应当对“说集本”《瀛涯胜览》中的记载穷源究委,判断其究竟是出自马欢之笔,抑或是传写或刻印过程中的舛误。

众所周知,《瀛涯胜览》和《星槎胜览》《西洋番国志》是记载郑和下西洋的三部最初史料。其作者的身份、地位都比较低。费信、巩珍是士兵出身,马欢也只是一个通事(即翻译)。他们与前代修史写书的官员有着很大的不同。加之他们究系亲历而非耳闻,附舶浮海,历涉诸邦,往返数年,“其天时气候地理人物,目击而身履之”。他们所记录的航行经过以及沿途的风土人情,为研究明代航海史提供了珍贵史料,其可靠性更远非其他修史写书者可比。所以,如果能够证实宝船尺度为马欢所载,这个数字应不会有大的误差。因为马欢对自己乘过8次,并在其上生活工作过很长时间的宝船长、宽尺度的估算,充其量只可能差之毫厘,而绝不至于谬之千里。

这里的问题是,《瀛涯胜览》的各种版本约二十种,但大多数版本上并没有宝船尺寸的记载。所以,急需通过对各种不同版本的溯源来探讨关于宝船尺寸记载的可靠性。

《瀛涯胜览》大致可分为删节本和足本两个版本系统。先谈删节本系统。正德年间,曾做过礼部尚书的张升见到一部《瀛涯胜览》,“翻阅数过,喜其瞻详,足以广异闻。第其辞鄙朴不文,亦牵强难辨,读之数页,觉厌而思睡,暇日乃为易之,词亦肤浅,贵易晓也”

。张升自尚雅洁,将他认为芜俚之处统统删去,有的段落所剩无几。如忽鲁谟斯条,原本此条有1,355字,经张删润,只剩下77字。有关宝船尺寸及其下西洋官兵人数,很可能被张升作为文章的附赘悬疣而删去了。因此,这个系统的版本有十余种,俱无宝船尺寸的记载。

。张升自尚雅洁,将他认为芜俚之处统统删去,有的段落所剩无几。如忽鲁谟斯条,原本此条有1,355字,经张删润,只剩下77字。有关宝船尺寸及其下西洋官兵人数,很可能被张升作为文章的附赘悬疣而删去了。因此,这个系统的版本有十余种,俱无宝船尺寸的记载。

《瀛涯胜览》足本系统共有五种版本,各本优劣不同,也都有抵牾错落之处。其中胜朝遗事本是1842年吴弥光辑刻的

。这个版本没有经过认真的校勘,其所根据的写本也错误百出,改窜之处甚多。国朝典故本据冯承钧言,可能抄自祁氏说钞本,但错误较多,比胜朝遗事本犹简。所以,这两种足本阙佚宝船尺寸的记载似也不难理解。

。这个版本没有经过认真的校勘,其所根据的写本也错误百出,改窜之处甚多。国朝典故本据冯承钧言,可能抄自祁氏说钞本,但错误较多,比胜朝遗事本犹简。所以,这两种足本阙佚宝船尺寸的记载似也不难理解。

纪录汇编本(以下简称纪本)系明末沈节甫于1617年所辑刻

。他收录了两种不同系统的《瀛涯胜览》,并录有张升的“小引”。冯承钧《濂涯胜览校注》即以此足本为底本。根据伯希和的研究,沈的足本可能就是收录了景泰辛未年间初刻的一种版本,卷首无宝船尺寸的记载。而冯承钧以后看到的明钞说集本,所据也是与纪本相同的初印本,卷末亦有“景泰辛未”一行。此钞本足以校订纪本之文很多,可以证明经过校勘,较之纪本更为精审

。他收录了两种不同系统的《瀛涯胜览》,并录有张升的“小引”。冯承钧《濂涯胜览校注》即以此足本为底本。根据伯希和的研究,沈的足本可能就是收录了景泰辛未年间初刻的一种版本,卷首无宝船尺寸的记载。而冯承钧以后看到的明钞说集本,所据也是与纪本相同的初印本,卷末亦有“景泰辛未”一行。此钞本足以校订纪本之文很多,可以证明经过校勘,较之纪本更为精审

。说集本卷首(不是序)诸番国名之后却有“宝舡六十三号大者长四十四丈四尺阔一十八丈中者长三十七丈阔一十五丈”的记载。所以,很可能沈节甫在辑刻纪本时将初印本上有关宝船尺寸的记载删掉了。由于说集本是诸多版本中较早和较完备的一种,因此不能简单根据其他较晚的版本没有这条记载而怀疑其可靠性。

。说集本卷首(不是序)诸番国名之后却有“宝舡六十三号大者长四十四丈四尺阔一十八丈中者长三十七丈阔一十五丈”的记载。所以,很可能沈节甫在辑刻纪本时将初印本上有关宝船尺寸的记载删掉了。由于说集本是诸多版本中较早和较完备的一种,因此不能简单根据其他较晚的版本没有这条记载而怀疑其可靠性。

足本系统中还有一部题为三宝征彝集(以下简称征彝集)的明代钞本

,长期以来人们只闻其名,不见其书。此钞本最早著录于《天一阁书目》

,长期以来人们只闻其名,不见其书。此钞本最早著录于《天一阁书目》

。伯希和在《郑和下西洋考》中曾提到过它

。伯希和在《郑和下西洋考》中曾提到过它

。冯承钧则进一步指出这是《瀛涯胜览》的别本,并根据《抱经楼藏书志》录有的前后序认为“且足补纪录汇编脱漏之文”。他还说:“这部孤本三宝征彝集现在或尚存,若能取以校勘纪录汇编本,必更有所发明。”

。冯承钧则进一步指出这是《瀛涯胜览》的别本,并根据《抱经楼藏书志》录有的前后序认为“且足补纪录汇编脱漏之文”。他还说:“这部孤本三宝征彝集现在或尚存,若能取以校勘纪录汇编本,必更有所发明。”

征彝集行文讹脱亦不少,甚至有他本未误而此本独误之处。然而比较其他诸本,似更接近原本。今取征彝集与纪本和《西洋番国志》(简称巩本)等版本对校,一些过去不得其解的脱文误字,都能解释清楚。如胜朝遗事本苏儿把牙条“其港口流出淡水,自此大船难进”。“淡水”后脱去“浅沙”二字,令人费解。以征彝集和巩本对勘,应为“水淡沙浅,大舡难进”,其义始彰明较著。又如纪本旧港条“火鸡用棍打碎莫能死”,其义不通。征彝集和巩本作“用棍打击,猝不能死”,就很清楚了。这些校改虽只是片言只字,但对理解整个文义很有助益,同时也证明征彝集比较接近原本。

《瀛涯胜览》初稿完成于永乐十四年

,全书完稿于马欢参加第七次下西洋归来(宣德八年)之后,并增添了天方国条等新的内容

,全书完稿于马欢参加第七次下西洋归来(宣德八年)之后,并增添了天方国条等新的内容

。而巩珍在宣德九年完成《西洋番国志》之前看到并抄袭了马欢的全稿

。而巩珍在宣德九年完成《西洋番国志》之前看到并抄袭了马欢的全稿

。因此,《瀛涯胜览》最后定稿似不晚于宣德九年。经过校勘可知,征彝集与其他版本相比,非常接近于巩本,有理由认为巩珍写作时参考的很可能就是与征彝集相类似的原本。其可靠程度较之明钞说集本又胜过一筹。这部明钞本卷首诸番国名之后,亦录有宝船尺寸及下西洋官兵人数,与说集本略有不同,现录之如下:

。因此,《瀛涯胜览》最后定稿似不晚于宣德九年。经过校勘可知,征彝集与其他版本相比,非常接近于巩本,有理由认为巩珍写作时参考的很可能就是与征彝集相类似的原本。其可靠程度较之明钞说集本又胜过一筹。这部明钞本卷首诸番国名之后,亦录有宝船尺寸及下西洋官兵人数,与说集本略有不同,现录之如下:

宝船陆拾叁只

大者长肆拾肆丈肆尺

阔壹拾捌丈

中者长叁拾柒丈 阔壹拾伍丈

计下西洋官校、旗军、勇士、力士、通士、民稍、买办、书手通共计贰万柒千陆百柒拾员名(以下从略)。

在下西洋官兵人数的记载中,征彝集有“力士”一职,系说集本及其他版本无有。据《明史》《职官志》和《兵志》记载,力士专领金鼓旗帜,随驾出入,及守卫四门,先隶旗手卫,后改隶锦衣及腾镶四卫。此亦可补诸版本之不足。笔者认为,如果说明钞说集本有关宝船尺寸的记载尚有“孤证”之嫌的话,那么明钞三宝征彝集则对于这条记载增添了相当的可信成分。

有的专家根据外海沙船比例的计算,颇疑《瀛涯胜览》有关船宽的记载有讹舛之处,认为《明史·郑和传》所载宝船“广一十八丈”可能系“广于八丈”或“广六丈”之误。从两种较早的明代钞本来看,郑和最大宝船的长宽尺寸完全相同。如果说有所不同者,则一为汉字大写,一为汉字小写。因此,似乎可以排除转抄刻印过程中把船的长宽尺寸颠倒或笔误的可能。

《明史·郑和传》有关宝船的记载是否出自《瀛涯胜览》呢?

郑和下西洋时间长达28年,下番军士两万多人。这种大规模的远航,其创始、组织、准备,以及沿途情形,历次文献一定很多,但据说大部分都在成化年间被取而烧之。所以,我们现在所能看到的只是三部随员亲历见闻的记录。然而,后代出现的历史著作、笔记、小说以及家谱中有关宝船的记载,其来源却并不一定都是来自《瀛涯胜览》等三部书。因此,还需对这些记载互相印证、相互考核,进一步讨论《明史》有关宝船尺寸的记载究竟依据何本,到底是否可靠。

首先,郑和远洋船队不会仅由一两种尺度相同的船只组成,而应有旗舰、战舰、货船、粮船以及其他辅助船只。但《瀛涯胜览》卷首仅列出两种尺度的船只,特别是宝船“大者长四十四丈四尺,阔一十八丈”,显然指船队中最大的旗舰,而不是六十几艘都是如此规模。关于其他类型船只的记载,是从万历年间罗懋登的《西洋记》和同时代的李昭祥的《龙江船厂志》

等材料中得到的。从这些记载中可以看出,整个郑和船队的船只至少可分为七种类型,用途各异,其料、修、广和桅数,均依次递减,而每次奉使远航,也绝非同一型制,长度自四十四丈四尺到十三丈不等,以此“辨尊卑之等,利迟速之宜”。《西洋记》虽属小说,但史家普遍认为对考证郑和宝船的尺度具有一定的参考价值。有的学者将上述的最大宝船和其他六种类型船的长宽比一并列出,发现其数值均在2.5左右,与近年考古发现的海船的长宽比非常接近

等材料中得到的。从这些记载中可以看出,整个郑和船队的船只至少可分为七种类型,用途各异,其料、修、广和桅数,均依次递减,而每次奉使远航,也绝非同一型制,长度自四十四丈四尺到十三丈不等,以此“辨尊卑之等,利迟速之宜”。《西洋记》虽属小说,但史家普遍认为对考证郑和宝船的尺度具有一定的参考价值。有的学者将上述的最大宝船和其他六种类型船的长宽比一并列出,发现其数值均在2.5左右,与近年考古发现的海船的长宽比非常接近

。这说明罗懋登和李昭祥利用的材料虽不是随员的行纪,却是比较可信的,也证明了《瀛涯胜览》所载最大宝船的长宽尺度的可靠性应无问题。

。这说明罗懋登和李昭祥利用的材料虽不是随员的行纪,却是比较可信的,也证明了《瀛涯胜览》所载最大宝船的长宽尺度的可靠性应无问题。

再次,有关宝船数目的记载互有出入,来源可能也不一样。如第一次下西洋的船数,马欢等人都无记载,《明实录》仅记载永乐二年由福建承造五艘下西洋的海船

。《崇明县志》《太仓州志》记载,自浏河出海时,有海船二百零八艘。明末清初谈迁撰《国榷》记载永乐三年,造“宝船六十三艘”。而《明史·郑和传》却说:永乐三年,“造大舶,修四十四丈,广十八丈者六十二”。

。《崇明县志》《太仓州志》记载,自浏河出海时,有海船二百零八艘。明末清初谈迁撰《国榷》记载永乐三年,造“宝船六十三艘”。而《明史·郑和传》却说:永乐三年,“造大舶,修四十四丈,广十八丈者六十二”。

再次,最大宝船的尺寸也略有不同,“说集本”“征彝集”《郑和家谱》《西洋记》以及万历年间顾起元所著的《客座赘语》均作“四十四丈四尺”,但谈迁所著的《国榷》和《明史》则作“四十四丈”。

这些都说明郑和下西洋之后的文人学士在撰述各种反映郑和宝船的著作时,除依据《瀛涯胜览》等最初材料外,还可能参阅了某些见于当时而今已散佚的其他直接的材料。譬如《西洋朝贡典录》的作者曾参考了已佚的《铖位编》《武备志》卷240《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》的底本应是今已不见的郑和下西洋时绘制的海图等等。所有这些著作中关于郑和宝船尺寸的记载却无大的差异,这对考证《瀛涯胜览》和《明史·郑和传》中宝船尺寸的记载的可靠性是非常重要的。

清代官修的正史《明史》中有关郑和最大宝船的记载,无论是宝船数目,或者是长度,都与最早的《瀛涯胜览》有所不同。一般认为《明史》只举其大船而略去小船只,在长度上更略去四尺。但从史源学角度看,也可能是由于依据了不同来源的资料的结果。特别是南京图书馆藏佚名《明史稿抄本·郑和传》中有关宝船的记载,除了“修四十四丈,广十八丈”以外,还有“中客数百人”一句,更是以上所列明代史籍所无有。《明史》这条记载所据何本虽还不得而知,但这至少可以说明,一直到清初纂修《明史》时,还见到并参考过其他我们今天已无法看到的材料,并且这些材料中有关郑和宝船的尺寸也与马欢所记基本一致,无大差错。因此,有人认为宝船记载的“来源是一本书,而其他诸书所载是转抄”的看法是值得商榷的

;而断然判定《明史·郑和传》中的宝船尺度是“引自明人‘说集’的《瀛涯胜览·序》”,因而不足为据之说

;而断然判定《明史·郑和传》中的宝船尺度是“引自明人‘说集’的《瀛涯胜览·序》”,因而不足为据之说

,似更缺乏根据。

,似更缺乏根据。

综上所述,有关郑和最大宝船尺寸的记载不管是一源说,还是多源说,出自不同时期、不同身份的作者和不同性质的书籍中的记载,至今还没有发现任何把宝船的长宽尺度颠倒或搞错的现象,其具体的尺寸记载也都与当事人马欢的记载基本一致且无大差别。这也进一步证实了马欢对于宝船尺度记载的可靠性。正如他在自序中所强调的,《瀛涯胜览》“措意遣词,不能文饰,但直笔书其事而已,览者毋以肤浅消焉”。明代著名文人归有光题《星槎胜览》时也说:“吾独以为当时所记,虽不文亦不失真,存之以待班固、范晔之徒为之可也。”

诚然,古代文献中不乏过甚夸张之词和鲁鱼亥豕之误,我们应当客观地从具体的史实中去分析和鉴别古人记载的真伪,而不能简单地用现代科学技术发展来求证历史的事实,只有在大量确凿可靠的史实基础上去科学论证,才能得出比较全面正确的结论。

诚然,古代文献中不乏过甚夸张之词和鲁鱼亥豕之误,我们应当客观地从具体的史实中去分析和鉴别古人记载的真伪,而不能简单地用现代科学技术发展来求证历史的事实,只有在大量确凿可靠的史实基础上去科学论证,才能得出比较全面正确的结论。

仅仅从文献考察郑和宝船尺寸记载的可靠性问题显然是不够的,因为造船业的发展水平与生产力水平、经济关系和政治状况都有着密切的关系。因此,还应通过研究造船技术相对独立性和社会制约性的关系,来深入探讨宝船记载到底是否可靠。

郑和下西洋是明初的一件大事。关系到郑和使团全体官兵生命安全和整个出使西洋成败的郑和船队,自然应由久经考验、航海性能优良的海船组成。长达四十四丈四尺的最大宝船,虽属比较罕见,却也并非不可能。我国古代的木帆船素以设计优良,配备齐全,船身巨大,能经风浪而闻名于世。唐代末年,江南一带就出现了可载万石的商船

。宋代元丰年间出使高丽的两大神舟,其容量也是万斛

。宋代元丰年间出使高丽的两大神舟,其容量也是万斛

。张舜民《画墁集》中还记载了宋代一种“形制圆短”“非其大风不行”的万石船

。张舜民《画墁集》中还记载了宋代一种“形制圆短”“非其大风不行”的万石船

。明初,继承唐、宋、元以来建造巨型海船的技术成就,并在此基础上达到更高的水平,是完全符合历史发展规律的。

。明初,继承唐、宋、元以来建造巨型海船的技术成就,并在此基础上达到更高的水平,是完全符合历史发展规律的。

统治阶级的政治和经济需要,往往成为科学技术发展的直接动因和必要条件。明初致力于恢复经济和巩固中央集权政治,又因北方的边患,洪武年间与海外诸国往来较少。成祖即位后,迫切感到有必要发展与海外诸邻国的外交关系,借以提高大明帝国的威望并招徕万国向明朝称臣纳贡。因此,建造宽敞、雄伟、坚固的大型海舶,组织规模宏大的远洋船队,派遣大批使者出海诏谕四方,其政治原因正是“耀兵异域,以示中国富强”的需要

。历史上封建统治者出于同样需要而建造超乎同时期造船水平的特大海舶是不乏其例的。宋代元丰年间因往聘高丽而造的“神舟”,其“长阔高大什物器用人数皆三倍于客舟”,其“规模甚雄”。宋徽宗宣和年间,又造了两艘更大的神舟,“巍如山岳,浮动波上,锦帆鹢首,屈服蛟螭,所以晖赫皇华,震慑夷狄,超冠今古”,一语道破了建造巨舶的真正政治目的。另外,从军事方面考虑,水军舰队通常也都有较大的船作为旗舰,以辨尊卑之等,利迟速之宜。如唐天祐年间,成汭“以巡属五州事力,造舰一艘,三年而成,号曰和州载。舰上列厅事洎司局,有如衙府之制,又有齐山、截海之名,其于华壮,即可知也”

。历史上封建统治者出于同样需要而建造超乎同时期造船水平的特大海舶是不乏其例的。宋代元丰年间因往聘高丽而造的“神舟”,其“长阔高大什物器用人数皆三倍于客舟”,其“规模甚雄”。宋徽宗宣和年间,又造了两艘更大的神舟,“巍如山岳,浮动波上,锦帆鹢首,屈服蛟螭,所以晖赫皇华,震慑夷狄,超冠今古”,一语道破了建造巨舶的真正政治目的。另外,从军事方面考虑,水军舰队通常也都有较大的船作为旗舰,以辨尊卑之等,利迟速之宜。如唐天祐年间,成汭“以巡属五州事力,造舰一艘,三年而成,号曰和州载。舰上列厅事洎司局,有如衙府之制,又有齐山、截海之名,其于华壮,即可知也”

。这种过大的船舶,在气候骤变的情况下,可能无法依靠人力有效地驾驭,但出于军事目的却不可缺少

。这种过大的船舶,在气候骤变的情况下,可能无法依靠人力有效地驾驭,但出于军事目的却不可缺少

。郑和下西洋的最大宝船正是兼具政治和军事的双重性质。

。郑和下西洋的最大宝船正是兼具政治和军事的双重性质。

关于宝船的上层建筑,诸书记载较少,可以从《西洋记》第十六回中窥见一斑。船队中最大的宝船与其他船只迥然有异,其上建有“头门、仪门、丹墀、滴水、官厅、穿堂、后堂、库司、侧屋,另有书房、公廨等类,都是雕梁画栋、象鼻挑檐”,俨然与帅府一般。巩珍在《西洋番国志·自序》中也曾形象地描绘这艘宝船“体势巍然,巨无与敌,篷帆锚舵,非二三百人其能举动。趋事人众,纷杂往来,岂暇停憩”。这些描述与《瀛涯胜览》卷首宝船尺寸记载和其实际的用途完全吻合。有人认为郑和航船不需特大的船,二千料船即可容将士二百人,加上小船足够远航之用。实际上,他们忽视了郑和最大宝船的真正用途。二千料的海船,在宋代尚属中小型船,明初怎么谈得上“巨无与敌”和“盖古所未有”?又如何使得“海外诸番益服天子威德,贡使载道”

?

?

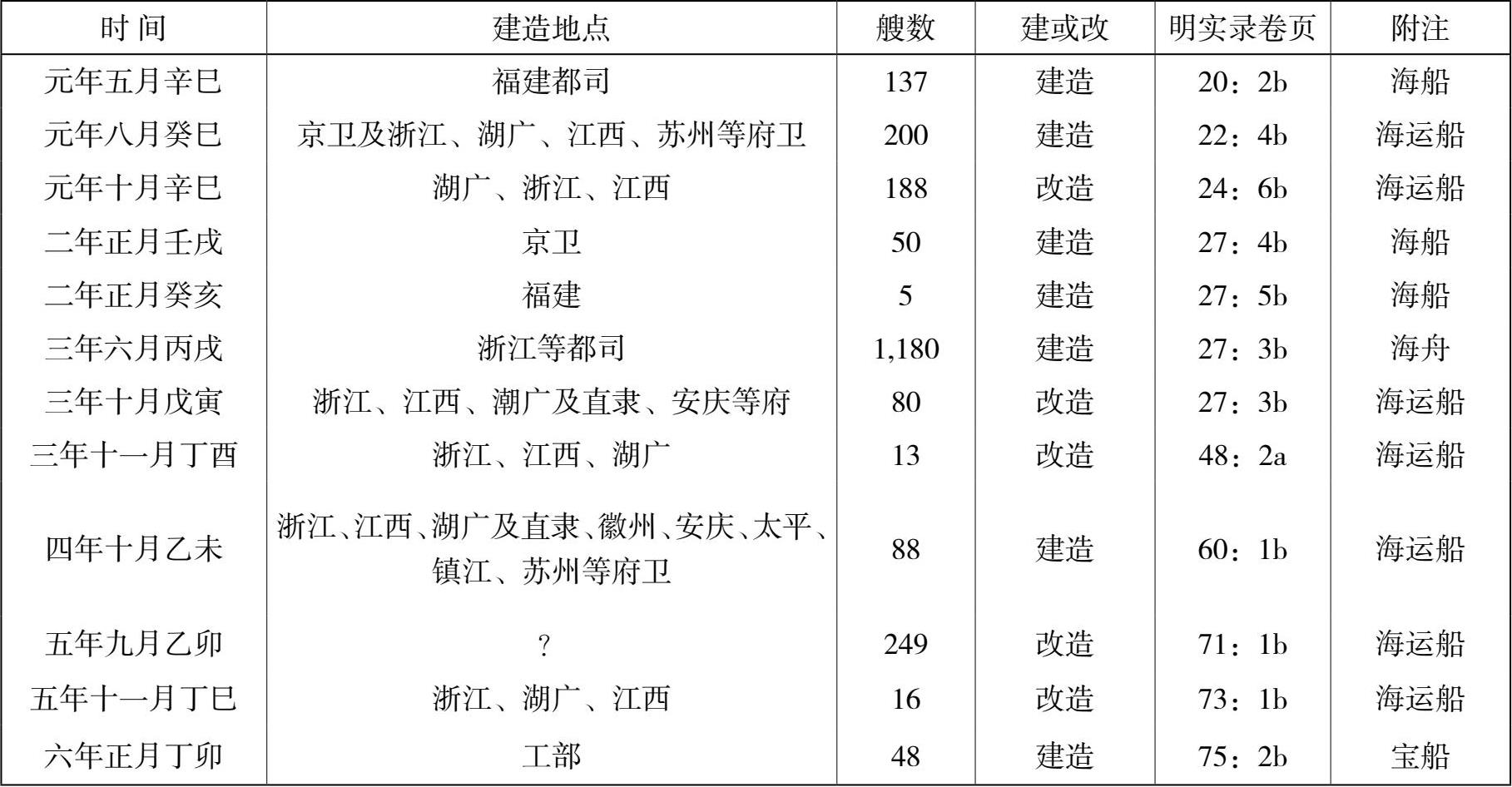

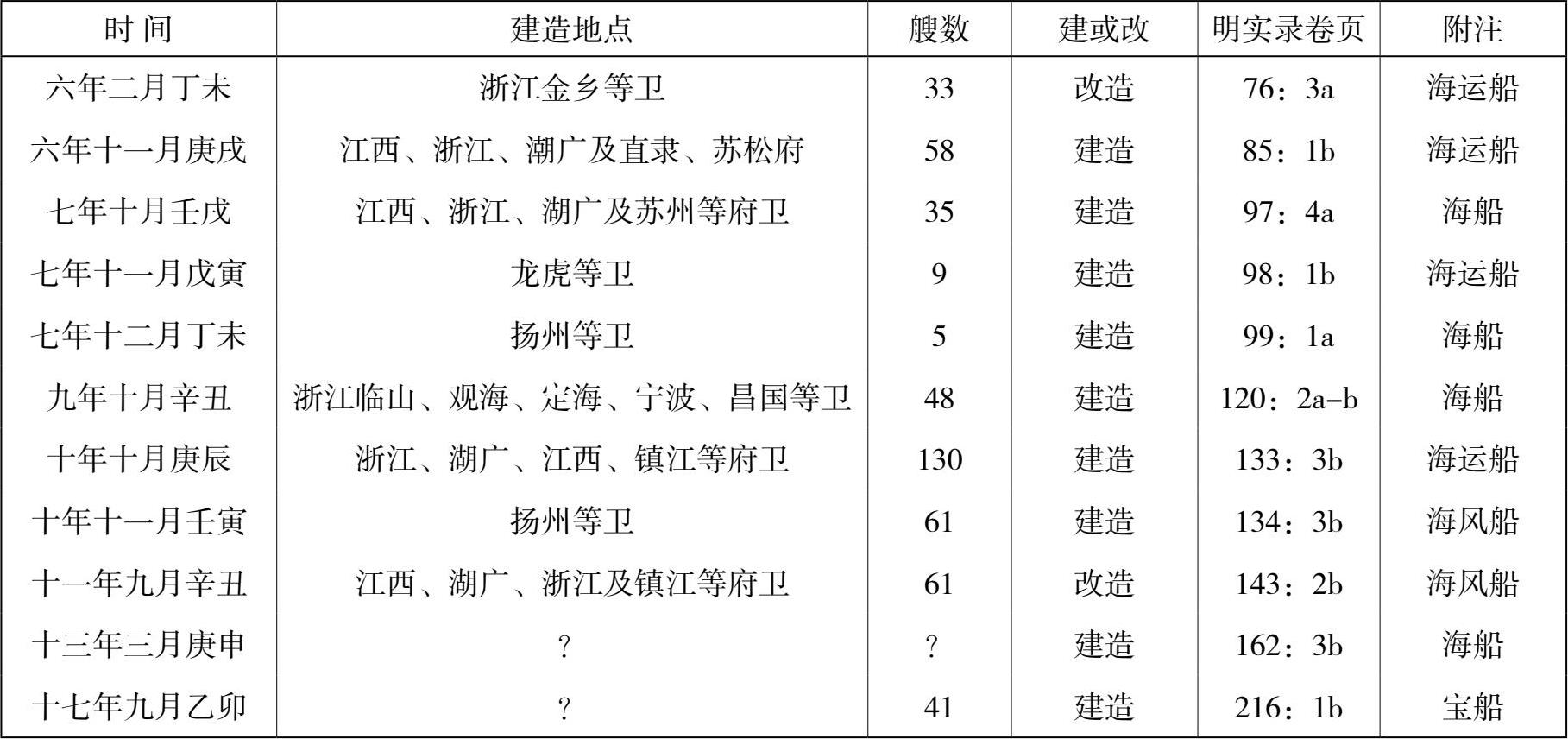

建造郑和船队的最大宝船,在当时不唯在政治上和军事上是急需的,而且还有明初雄厚的经济基础作其后盾和发达的造船业为其保证。明初随着农业和手工业的恢复和发展,国内经济出现了活跃和繁荣的景象。海运方面,运输量之大,航程之长,航线开辟之早,都是中国航运史上的突出特点。这也对造船业提出了新的要求。明初设计和建造的海船,不仅种类多,数量多,规模大,在质量上也达到了相当高的水准。洪武年间南京龙江关就设造船场,调职五省滨海四百多户熟练的造船工匠,“絜家于提举司隶”。沿海各省都设有许多船场,造船场内部的分工也很细致。一些大的造船场,还附设有帆篷作坊、缆索作坊和铁铸作坊。可以说,洪武年间已初步形成了较为完备的造船业体系,因而永乐年间才能建造和改造海船近二千艘之多(详见表2)。

明初官办船场和其他官营手工业一样,是在封建中央政权的直接控制下,以强制劳役的方式进行生产的。各船场所需造船原料,也由官府调配供应。除在南京等地设园植树外,还在全国各地征敛。官办船场集中了技术高超的能工巧匠,生产上有明确的分工和严格的制度。如规定“船完(工)之日,编为字号,次第验烙,仍将经造官匠姓名刻于船尾,如无故早坏一年,于官匠名:下追补一分,二年递加”

。加之造船不须计较成本,可以充分保证其规模与质量。当时一般的船只“造舶费可千余金,每往还,岁一修葺,亦不下五六百金”

。加之造船不须计较成本,可以充分保证其规模与质量。当时一般的船只“造舶费可千余金,每往还,岁一修葺,亦不下五六百金”

。而郑和船队的最大宝船比一般船大若干倍,且系特别设计的远洋巨舶,造价和修葺之费更是无法计算,明人认为“须支动天下一十三省的钱粮来,方才够用”

。而郑和船队的最大宝船比一般船大若干倍,且系特别设计的远洋巨舶,造价和修葺之费更是无法计算,明人认为“须支动天下一十三省的钱粮来,方才够用”

。明初全国总共13个承宣布政使司(习惯上称省),可见是倾注了全国的人力、物力和财力。

。明初全国总共13个承宣布政使司(习惯上称省),可见是倾注了全国的人力、物力和财力。

值得注意的是,明初私营造船业也在沿海各地发展起来。私营船厂虽然比较分散,但所造船只的质量和规模却很可观。永乐、宣德之际,有的官员军民人等,也能自筹资金原料,自备工匠,自选造船地址,建造海舶,冒充明朝政府的使节,“擅自下蕃”

。这说明在郑和下西洋的影响下,明初建造大型海船的工艺水平普遍提高,涌现出大批能够打造巨舶的能工巧匠。他们不仅应募为官办船场工作,也参与私人海船的制造。

。这说明在郑和下西洋的影响下,明初建造大型海船的工艺水平普遍提高,涌现出大批能够打造巨舶的能工巧匠。他们不仅应募为官办船场工作,也参与私人海船的制造。

如果认真考察明代的造船技术,也可证明文献中有关宝船记载的可靠性。按照洪武二十六年(1393年)规定的斛斗称尺制度,当时的一尺相当于今31厘米。因此,最大宝船的长与宽约为138米和56米

。我国古代对船舶长宽尺度的计算与今迥然不同。所谓船体的长度应是指船面自头至梢(尾)的距离。我国航海木帆船的一大特点是船的首尾两端向外伸展,这对于减小纵摇有利。所以,尾舷和船首柱的倾斜度一般较大,船体的虚梢长度也就随之增加了。古船的船宽一般指最大横面处的面梁宽,并算至木结构舷侧纵通材(大概)的外缘。另外,在纵通材之外通常还要加大机外的帮机。大型木帆船的这个纵通材都非常大,两舷加起来比型宽要大许多。这样,就可以在水线上增加船的长宽尺度和操作面积,而不会因为增加船体的浸水面积使阻力加大。

。我国古代对船舶长宽尺度的计算与今迥然不同。所谓船体的长度应是指船面自头至梢(尾)的距离。我国航海木帆船的一大特点是船的首尾两端向外伸展,这对于减小纵摇有利。所以,尾舷和船首柱的倾斜度一般较大,船体的虚梢长度也就随之增加了。古船的船宽一般指最大横面处的面梁宽,并算至木结构舷侧纵通材(大概)的外缘。另外,在纵通材之外通常还要加大机外的帮机。大型木帆船的这个纵通材都非常大,两舷加起来比型宽要大许多。这样,就可以在水线上增加船的长宽尺度和操作面积,而不会因为增加船体的浸水面积使阻力加大。

《明会典》和陈侃《使事记略》载,“底长六丈,头长一丈一尺,梢长一丈一尺;底阔一丈一尺,底梢宽六尺,底头宽七尺五寸”。也就是说,梢占船体通长的百分之三十五左右

。依照这个比例计算,郑和船队的最大宝船的长度44丈4尺,除去头尾虚梢,自航门(或抛锚梁)下至舵楼(或压舵梁)的实际长度应是32丈左右,折合今制约为100米

。依照这个比例计算,郑和船队的最大宝船的长度44丈4尺,除去头尾虚梢,自航门(或抛锚梁)下至舵楼(或压舵梁)的实际长度应是32丈左右,折合今制约为100米

。

。

除此之外,古人对于船舶的载重概念,也不是今天所指的船体及其甲板建筑物的总容积所载物质的质量,而是以船舶的搭载能力与区别于空船的实际容量来计算的。由于我国古代船舶类型繁多,加之古人对船舶的记述缺乏统一的标准尺度,不仅船体长度并非依料数成比例递减,而且在每一料之容量方面也相差甚大。因此,郑和最大宝船的准确载质量到底有多少,目前国内外研究者尚未提出令人满意的解答。据英国学者米尔斯推算,郑和最大宝船的载质量约为2,500吨,排水量为3,100吨

。

。

当时增加船舶纵向强度的主要方法,是依靠龙骨和置于船舶两舷的大概。龙骨俗称“龙筋”,主要承受总纵弯曲和水压力以及搁浅、擦浅时的压力和摩擦力。宋代海船的舶底水线还有一道方龙骨,突出底板下面20~30厘米。这样除能提高船底纵向强度外,驶偏风时还可生产对船体横向漂移的阻力。这一工艺当为明初造船业所承袭。木船船壳特有的另一强力构件是两舷侧身板以上的纵向加厚壳板——大机,配合横骨架,以保证船体纵向强度,承受外部碰撞力,并有助于船体的稳定性和浮力。

最大宝船的体宽达50多米,保证这样大幅度的横向强度也是十分重要的。古代船舶建造是按照严格的尺度进行的,“大小广狭皆有成式”。最大宝船的长宽比可以说是符合科学原理和我国古代造船传统的。大型木船不宜造得过于狭长,以避免海中风浪冲击而致断裂。因此,大型木船一般长宽比都比较小。宋元时期,我国的远洋巨舶就采取“船方正若一木斛”的形式,“非风不能动”

。特别像最大宝船的长度实属空前,势必要扩大船宽以保证纵向的强度。

。特别像最大宝船的长度实属空前,势必要扩大船宽以保证纵向的强度。

除此之外,通过对泉州宋船的考察和结合明代文献来看,郑和宝船还应采取多舵和密舱制来达到这一目的。泉州宋船以12道隔梁分隔,梁用三四块木板榫接而成,并和助骨紧密结合在一起。明代出现于琉球的海舶,也是随着船体长度的增加而增设了10个舵位。这种做法实际上奠定了近代船舶结构的基础。它不仅是增强抗沉性的有力措施,而且在保证横向结构的强度和增强纵摇的承压力方面,也起了重要的作用。坚实的龙骨,耐风浪的大机以及牢固的水密横隔舱壁,使得郑和宝船具备足够的强度,得以自由驰骋在“烈风陡起,怒涛如山”的印度洋上。况且,郑和最大宝船的实际装载量也决不会“比现在的万吨货轮还要大得多”。因此,我认为,明初倾全国的人力、物力和财力,建造一两艘大型宝船,在当时是完全有可能的。从现有的各种材料来看,有关郑和下西洋最大宝船的尺寸记载应是比较可靠的。

《明成祖永乐实录》所载永乐年间运船情况统计表

续表

(《成祖实录》,台湾据北平图书馆红格钞本微缩胶卷放火影印,1960年版)