天文学 是人类认识宇宙的一门自然科学。天文学的研究对象是各种天体、天体系统乃至全部宇宙,其使命是观测并研究它们的位置、分布、运动、形态、结构、物理状况、化学组成及起源、演化等规律。天文学跟其他先进的自然科学和技术交汇融合,不断地发展,走在各历史时期的前列。

天体 是宇宙中各种物质构成的客观对象的总称。天文学观测研究的主要对象是地球之外的天体。从其他天体(如月球)上看,地球也是天体。对于地球这一特殊天体,不同于地球科学各分支学科(地质学、地理学、地球物理学、地球化学等),天文学是把地球作为具有代表性的行星和天文观测基地,用天文方法来研究和地球的有关问题。例如,通过观测太阳、月球和星辰,可研究地球的自转和空间运动,进而从地球运动的规律可以确定时间和季节并编制历法。当然,地球不是宇宙中的封闭系统,而是开放系统,它不断受到宇宙环境影响。例如,月球会引起地球上的潮汐现象并使地球自转减慢;太阳以光和热辐射的形式供给地球能量,可以说地球上的能源归根结底主要来自太阳;地球上的季节变化跟地球绕太阳公转及地球自转轴与其轨道面的倾角有关等等。这些问题构成天文学和地球科学共同协作研究的边缘交叉学科。

星空和宇宙无疑是最广袤的“实验室”,有着地球上实验室无法比拟的各种条件,激励人们去发现和探索。在数学、物理、化学、天文、地学、生物六大基础学科中,天文学运用数学来分析和推演资料,同时促进数学发展;物理学和化学是天文学的基础,而天文学的发现和研究又为它们开辟新的前沿;地学和生物学研究也扩展到了行星研究和宇宙生命探索等课题中。几千年来,人们主要靠被动地观测(即“遥感”)来自各类天体的可见光及其他辐射信息来了解它们。航天时代以来,人们开始主动地发射飞船去勘查太阳系的行星和卫星等天体。天文学采用光学、机械、电子等先进技术,创制独特的天文仪器和方法去获得和处理观测资料,获取天体信息,在这一过程中也促进了相关技术的发展。天文学与有关的学科和技术互相渗透,共同推动科学和技术飞跃进步。

星空和谐美妙,富有魅力,给人启迪,引发情怀。众多人文学者受星空启发而谱写了大量豪放的诗词曲,写作了动人的故事,创绘了美妙的画卷,演绎了精妙的哲理论述,推动了文学艺术和人文学科的发展。例如,我国古代诗人屈原写了《天问》:

遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?……天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?(意思是:关于远古开头的情况,是谁传说下来的?天地未成形的情况,根据什么来考究呢?……天空依靠什么而维系?十二时辰是怎么划分的?日月依托在什么上面?众星又陈列在什么之上?)

苏东坡《夜行观星》诗:

天高夜气严,列宿森就位。

大星光相射,小星闹如沸。

天人不相干,嗟彼本何事。

世俗强指谪,一一立名字。

南箕与北斗,乃是家人器。

天亦岂有之,无乃遂自谓。

迫观知何如,远想偶有以。

茫茫不可晓,使我常叹喟。

伟大画家凡·高的名画《星夜》(见图 1.1),已然成了人类艺术瑰宝。

图 1.1 凡·高的画作《星夜》,带给人们强烈的震撼│ 图源:Google Art Project

天文学是以实际观测资料为基础,以各学科科学知识为工具,客观地探讨宇宙天体的真实性质、结构和演化规律,促进对宇宙天体深入本质的认识的学科,与迷信的星占学或占星术是完全对立的。星占学是根据天象来预卜人间事物的方术,源于古人不了解自然现象的本质和规律而着迷于它们的神秘感,进而把一些特殊天象(日食、月食、彗星出现、流星陨落等)跟人间吉、凶、祸、福牵强地联系起来,甚至现今仍有人被星占迷信麻醉。由于时代的局限和知识的缺乏,特别是由于迷信思想和权势主宰,很多古代天文学家同时也是占星家。他们以天文现象预测人间祸福的做法是完全没有科学依据的、不可取的。但他们观测、记录和推算天象,也留下不少有用的天文观测资料,至今仍有一定的参考价值。对于古代天文学,我们应当取其精华,去其糟粕,去伪存真,古为今用。例如,利用古代天象记载,我们可以研究中国早期历史中的年代划分问题,还可以推算一些历史超新星爆发的时间。总之,尽管广袤的宇宙中有很多深奥现象仍是未解之谜,还需要进一步科学探讨,但这跟占星术无关。现代天文学的科学研究正不断地揭示宇宙新的奥秘,已经把星占学和迷信彻底扫进历史垃圾堆。

天文学在人类文明的发展中起着重要推动作用。人类对宇宙的认识是不断发展的,天文学发展史是人类文明的宝地。天文学史中有很多生动有趣的里程碑事件,尤其是人类认识宇宙的几次大飞跃,影响至为深远。

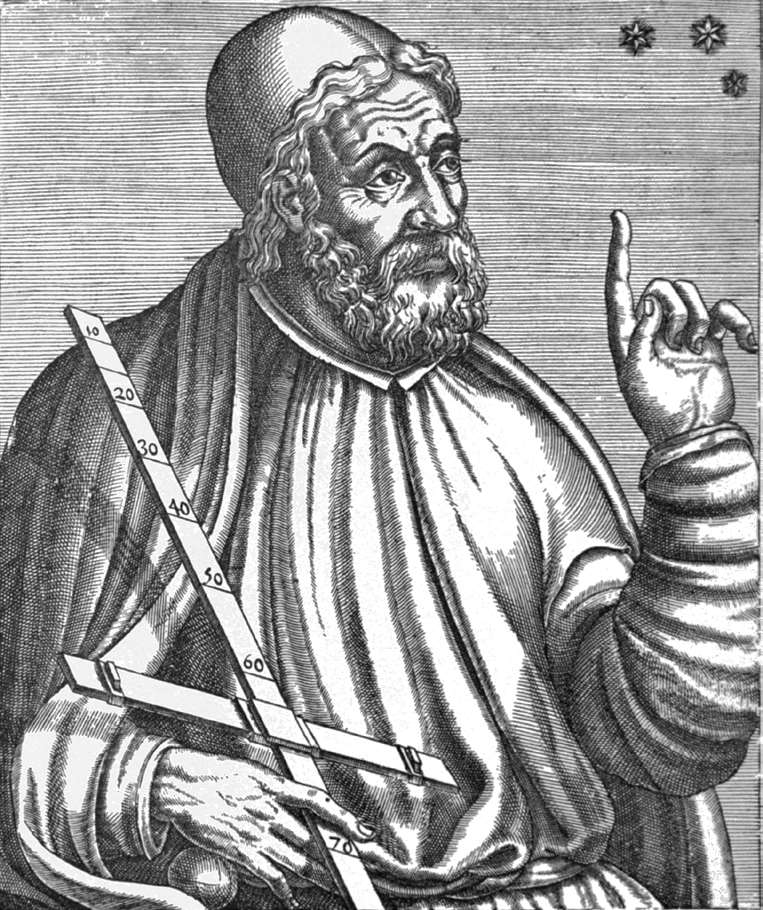

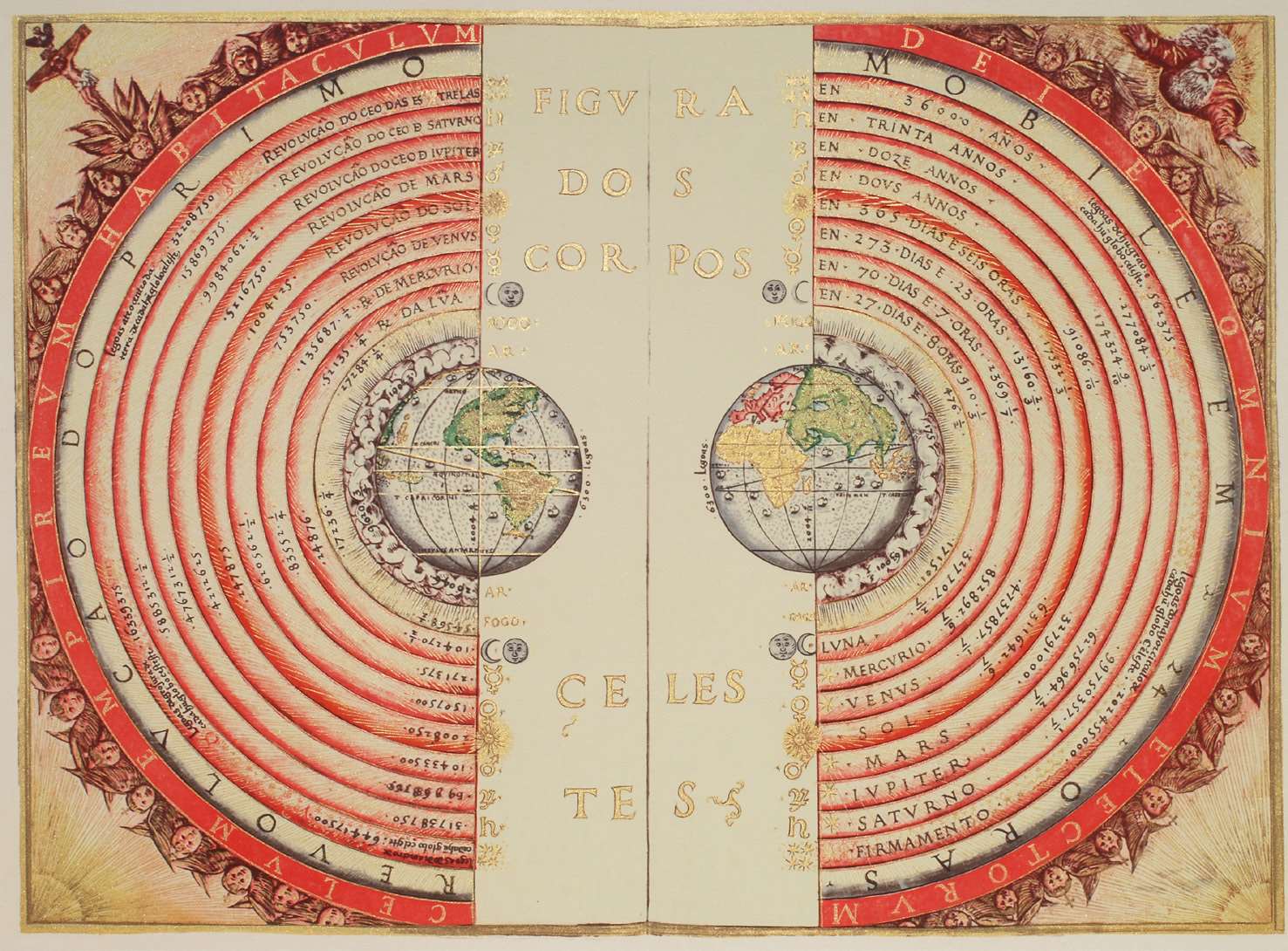

天体的运动也是相对的。古人凭直观感觉认为恒星都固定在很大的“天球”上,而日、月(太阳和月球)相对于恒星天球作视运动。公元二世纪,汇集古代天文学成就,托勒密在其名著《天文学大成》中阐述了宇宙地心体系,即 地心说 。该理论认为地球静止地位于宇宙中心,日、月及各行星在其特定轮上绕地球转动,并同恒星一起每天绕地球转一圈。图 1.2 形象地描述了地心说的基本概念。在此基础上,托勒密尝试对它们的视运动规律作出数学理论上的描述,从而编制历法。托勒密的地心说是一种客观的规律描述,虽然并不符合真实情况,但仍有其历史功绩,算得上是人类认识星空的一次大飞跃。因托勒密否认上帝,在公元 1215 年之前,教会还禁止讲授他的理论。后来,教会才逐渐把地心说作为统治工具。

图 1.2 托勒密与地心体系示意图。地球被认为处于宇宙的中心,太阳、月亮以及行星在各自的大均轮上运动。为了解释行星运行轨迹在星空中展现出的停留、退行(逆行)等特殊现象,他又提出了本轮概念,认为这些行星都在较小的本轮上运动,而本轮的中心则在大均轮上运行。今天我们知道,地心说并不符合实际情况 │图源:上:Popular Science MonthlyVolume 78, 1911;下:BartolomeuVelho, 1568

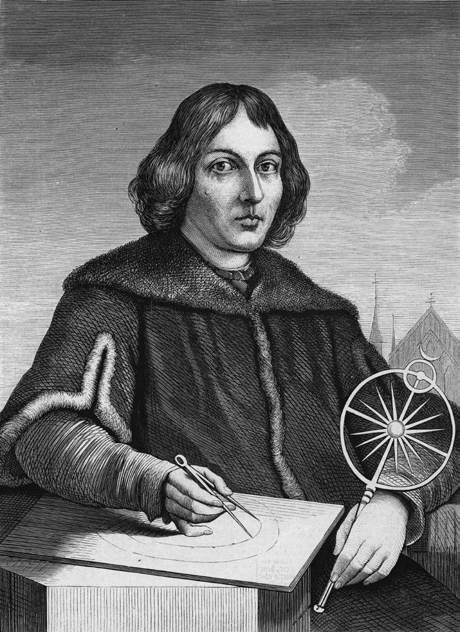

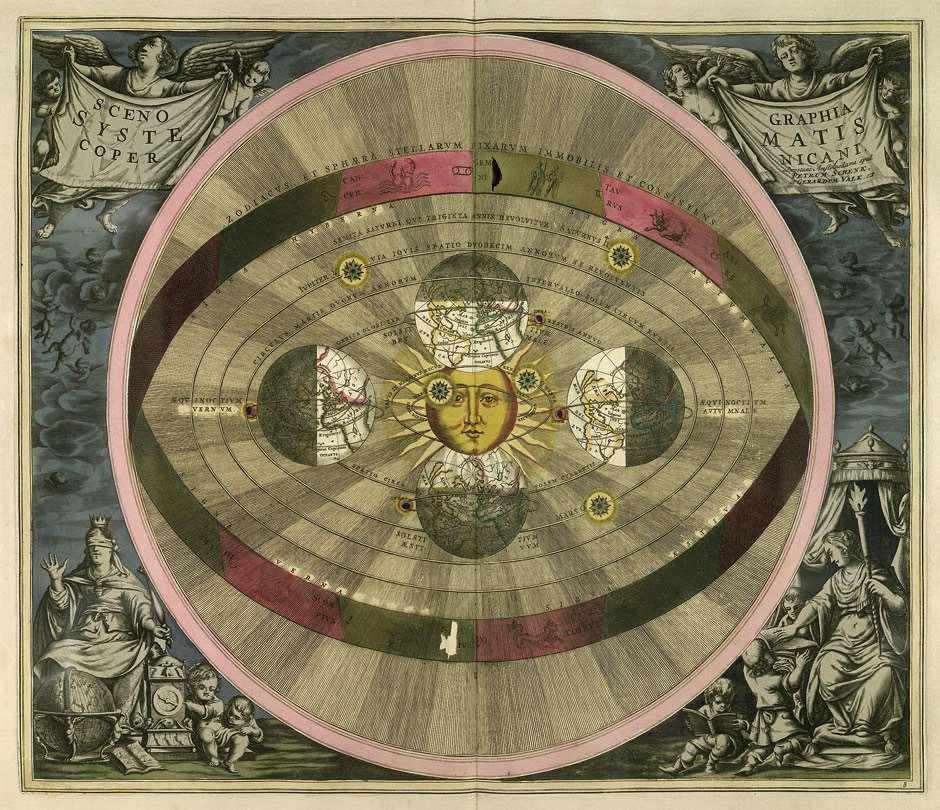

人类认识星空的第二次大飞跃的标志事件是 1543 年哥白尼(图 1.3)在名著《天体运行论》中提出了宇宙日心体系(即 日心说 ),形成了太阳系概念。他指出地球和行星依次在各自轨道上绕太阳公转;月球是绕地球转动的卫星,同时随地球绕太阳公转;日月星辰每天东升西落的“天旋”现象,实际是地球自转(“地转”)的反映;恒星距离我们则比太阳远得多。正如书名中“revolution”一词(有运行(绕转或公转)和革命双关意思),从此自然科学便开始逐渐从神学中解放出来。17 世纪初,伽利略制成天文望远镜,并用它观测星空,他看到月球表面有多种地貌特征,金星也像月球一样有圆缺变化。伽利略发现了木星的四颗卫星,提供了太阳系的新证据,又从太阳黑子的运动中推断出太阳在自转,还分辨出银河是由密集的恒星组成。伽利略写下了《星空使者》和《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》两本名著,开创了近代天文学。

图 1.3 哥白尼与日心说示意图。太阳被放在中心位置,各大行星以不同速度绕太阳运行,月球则绕地球运动。日心说相对于地心说有质的飞跃,但要注意在真实的宇宙中,太阳并不处于宇宙的中心。宇宙其实是没有中心的 │图源:上:Wikipedia;下:Andreas Cellarius,1660

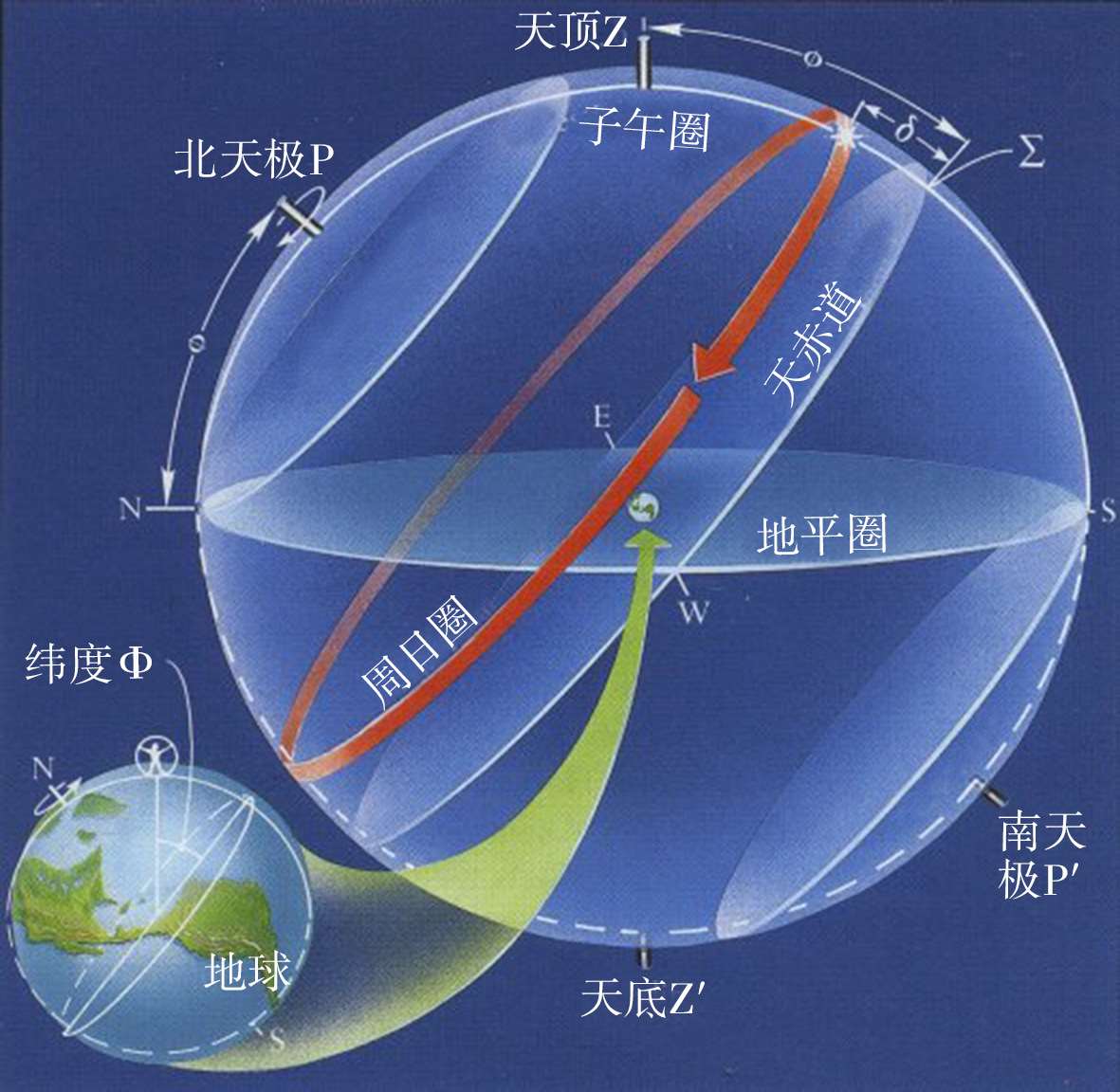

自古以来,人们仰望夜空,“天如张盖,笼罩四野”,主观感觉好像是星星都嵌在一个巨大的球形天幕—— 天球 上。实际上,并不存在实体的“天球”,我们只能借助假想的、半径很大的天球来观测天体的方位,具体测量中则常用一定半径的球代替(图 1.4)。于是,热爱天文的你,就需要像个“神仙”,从更高境界来自上而下地思考天地客观关系的真谛。正如你观看风景照,见到各景物的方位,却难知其真实距离。观察星空,直观所见的也是各星的方位关系,而难以判断其线距离。在天球中看似相邻的星星离你(在球心)的线距离是不同的,但看上去似乎都在同一个球上,所以我们只能直接测量它们的方位角度关系——“ 角距离 ”。古代天文观测主要就是测量星星之间的方位和角度关系,这样简单的观测虽然难以揭示星体的本质奥秘,但仍可以得到有价值的规律。例如,通过这种测量可以定出地球自转和公转的周期,从而编制历法。

图 1.4 地球与天球相互关系示意。地球的自转,导致了日月星辰的东升西落 │图源:Jim Kaler

从地球上看,似乎整个天球带着星星由东向西作周日旋转,形成“ 天旋 ”。其实,这是地球由西向东自转——“ 地转 ”的反映。天旋与地转是同一件事的两种表述,好比稳坐旋宫的人,看到外面景物似乎都在绕自己转动,天旋的直观感觉也是如此。但是“旁观者清”,其他天体上的人(例如登月的航天员),就容易客观地看出地球在自转。

从你所在地球表面处观察星空,最常用的自然是 地平坐标系 (参考图 1.4)。地平面与天球相交的大圆是 地平圈 ,它有东(E)、西(W)、南(S)、北(N)四个方向。地平圈的两个天球极是 天顶 和 天底 。经过点E、天顶、点S、天底这四个点的天球大圆是 子午圈 。天体周日视运动经过子午圈时,称为 中天 。特别地,经过天顶所在的子午圈半圆时称为 上中天 ,经过天底所在的子午圈半圆时称为 下中天 。

地球自转轴延长而交于天球的两点为 北天极 和 南天极 ,地球赤道面相交于天球的大圆称为 天赤道 。显然,天赤道也经过E、W两点。春分时,太阳大致位于天赤道( 春分点 )上,太阳的周日运动就沿着天赤道进行。春分后,太阳位置越来越偏向天赤道北侧(赤纬增加),到夏至时达最大( 夏至点 )。随后,太阳的赤纬逐渐减小,到秋分时又位于天赤道( 秋分点 ),继而往天赤道南侧移动,至冬至时达最南( 冬至点 )。然后,太阳又逐渐北移到春分点,开始下轮循环。除了天赤道面上的星星会沿天赤道大圆作周日视运动外,其余星星由于具有一定的纬度角,都会沿平行于天赤道的小圆作周日视运动。

人类认识星空的第三次大飞跃是万有引力定律和天体力学的建立。开普勒通过深入分析第谷留下的行星观测资料,发现了行星运动三大定律。继而,牛顿总结当时的天文学和伽利略力学研究成果,进行科学抽象和数理推演,写出名著《自然哲学的数学原理》,从开普勒定律导出万有引力定律,建立了经典力学体系,也奠定了天体力学基础。哈雷用牛顿理论计算彗星轨道,成功预报了哈雷彗星的回归。勒威耶和亚当斯则分别从天王星的观测与预报的位置偏差中推算出天王星附近应该存在一颗未知的行星。他们计算出了该行星的轨道并给出了位置预报,由伽勒观测找到,命名为海王星。哈雷彗星的回归和海王星的发现充分显示了牛顿理论的威力。

人类认识宇宙的第四次大飞跃是意识到太阳系有其起源演化史。在牛顿时代,除了认为自然界中存在往复的机械运动外,绝对不变的自然观占主导地位。在这一僵化的自然观上打开第一个缺口的是康德和拉普拉斯先后提出的关于太阳系起源的星云假说。他们的星云假说基本内容相似,都认为太阳系的各天体均是由同一个原始星云按自然规律,主要是在引力作用下聚集形成的。原始星云内部物质聚集成太阳,外部物质聚集形成地球等行星。太阳系是通过演化形成的,这一划时代观念的建立,对自然科学和哲学的发展都有深远影响。

第五次大飞跃是建立了银河系和星系的概念。哈雷把当时的星表和古代星表进行比较,发现某些恒星位置有变化。后来,天文学家通过实测发现各恒星离我们远近不同。这样就打破了恒星固定在天球上的错误概念的束缚。继而赖特、朗伯特提出恒星组成扁盘状系统(银河系)的看法,赫歇耳则通过观测绘出了银河系的粗略结构图。罗斯利用望远镜进行观测,发现从某些星云中可分辨出恒星,因而指出它们是银河系之外的星系。

第六次大飞跃是天体物理学兴起。十九世纪中叶以来,照相术、光谱分析和光度测量技术相继应用于天文观测,导致天体物理学兴起。孔德在 1825 年还曾经悲观地断言“恒星的化学组成是人类绝对不能得到的知识”。但是不久之后,人们通过光谱分析就得知天体的化学组成了。随着原子物理等学科的创立和发展,人们可以借助天体物理学方法去分析观测资料,破译出天体的物理状况和化学组成等信息。

第七次大飞跃是时空观和宇宙观的革命。如前面所述,牛顿认为时间和空间都是绝对的、跟外界任何事物无关的,即绝对时空观。爱因斯坦的相对论则把时间、空间与物质及其运动紧密联系起来。在其理论体系中,观察者会看到运动的尺子在运动方向上缩短,运动的时钟会变慢,运动物体的质量将增加。引力则起源于因物质的存在而导致的时空弯曲,光线因此会在引力场中弯曲。爱因斯坦打破了绝对时空观,建立了相对论时空观。他得到了物体质量 m 及其能量 E 之间满足的重要关系——质能关系: E = mc 2 ( c 是光速),成为解答包括天体的核能在内的许多关键问题的理论基础。

近半个世纪以来,天文学进入了迅猛发展的新时代。在观测方面,不仅在地面上有很多现代光学观测仪器,而且人们还发展出了射电技术和空间探测技术。尤其是航天时代以来,大量探测器飞到太空,把天文观测从可见光波段扩展到包括红外、紫外、X射线和γ射线在内的全波段,人们还广泛开展粒子、物理场(引力场、电磁场等)观测与研究,甚至直接登陆一些太阳系天体进行实地考察。在理论研究方面,不仅有现代数学、物理、化学以及电子计算机等基础和工具,而且出现了一系列现代天文分支学科及有关的交叉、边缘学科。新发现接踵而来,也带来大量新课题。当前,天文学领域最大的悬念是能否从观测事实推断出存在但完全不知其本质的暗物质和暗能量的特点乃至其本质。揭开这一谜底,将给天文学带来新的飞跃,甚至孕育出自然科学新的革命。