提香在国际上享有盛誉,但在威尼斯本地,无论是意识形态还是美学方面,他都受到了种种约束。这二者之间的张力,正是提香的最后一幅画作遭遇挫折的深层原因,也构成了日后漫长的岁月里,这座城市里种种赞颂提香的行为基调。

近来的一项研究认为,除了圣母与圣子这一组核心人物,我们今天看到的《圣殇画》上的大多数内容,都是提香在画作被退还之后添加上去的,他希望在自己的家乡卡多雷(Cadore)另找一所教堂安放这幅画作。然而,对这幅画作使用的七张画布连接处的考证却表明,上述说法并无依据。今天人们看到的这幅作品,可能就是在1575年被荣耀圣母教堂拒收的那一幅。

近来的一项研究认为,除了圣母与圣子这一组核心人物,我们今天看到的《圣殇画》上的大多数内容,都是提香在画作被退还之后添加上去的,他希望在自己的家乡卡多雷(Cadore)另找一所教堂安放这幅画作。然而,对这幅画作使用的七张画布连接处的考证却表明,上述说法并无依据。今天人们看到的这幅作品,可能就是在1575年被荣耀圣母教堂拒收的那一幅。

无论实际情况如何,提香离世,加之未获得一场隆重的葬礼,令许多人深感挫败。这些人既包括提香的亲属、急于声称从他那里继承了艺术衣钵的年轻艺术家,还包括试图建构一套神话般的叙事、歌颂威尼斯艺术传统大获全胜的威尼斯爱国者。前文曾提到,里多尔菲在出版于1648年的《艺术的奇迹》(

Le maraviglie dell’arte

)一书中对提香葬礼的场景添油加醋(这是一部描绘威尼斯画派成就史的著作)。

类似地,小帕尔马也曾试图通过视觉艺术的方式,伪造与提香相关的历史。或许是受到出版于1622年的《提香生平简述》(

Breve compendio della vita di Tiziano

)一书的鼓励

类似地,小帕尔马也曾试图通过视觉艺术的方式,伪造与提香相关的历史。或许是受到出版于1622年的《提香生平简述》(

Breve compendio della vita di Tiziano

)一书的鼓励

,在雕塑家雅各布·阿尔巴雷利(Jacopo Albarelli)的协助下,小帕尔马在多明我会的圣若望及保禄教堂(Church of Santi Giovanni e Paolo)圣器室的门前竖立起了一座纪念碑,将自己刻画为这位大师在艺术上的儿子与继承人(图5)。

,在雕塑家雅各布·阿尔巴雷利(Jacopo Albarelli)的协助下,小帕尔马在多明我会的圣若望及保禄教堂(Church of Santi Giovanni e Paolo)圣器室的门前竖立起了一座纪念碑,将自己刻画为这位大师在艺术上的儿子与继承人(图5)。

这座纪念碑的壁龛里摆放着三尊塑像,位居左右两侧的分别是小帕尔马和老帕尔马

,提香的塑像则位于中间的尊位,两侧绘有两名呈托举状的天使。提香实实在在地宛如一棵具有象征意义的棕榈树的树根一般,被颂扬其艺术声望的两大吹鼓手紧紧握住。在居于提香左右两侧的那两尊雕像的脸上,激动之情溢于言表。绘画与雕塑的排列方式,形成了一株表明不同艺术门类之间关系的“家族树”。至关重要的是,家族或亲缘关系最终还是要让位于艺术或行业关系。如果说在这座纪念碑上,老帕尔马如同一名族长(他其实是小帕尔马的叔祖父),但他最终还是需要让位于提香这位“艺术上的父亲”。纪念碑上的种种安排都带有提香本人试图通过《圣殇画》来自我纪念的印记。我们甚至可以认为,小帕尔马的这座纪念碑是对提香未能令荣耀圣母教堂接受《圣殇画》的某种补偿或代替。还记得吗?17世纪20年代,《圣殇画》的所有者正是小帕尔马。由此可见,小帕尔马对纪念碑的构思势必曾受到这幅画作的影响。

,提香的塑像则位于中间的尊位,两侧绘有两名呈托举状的天使。提香实实在在地宛如一棵具有象征意义的棕榈树的树根一般,被颂扬其艺术声望的两大吹鼓手紧紧握住。在居于提香左右两侧的那两尊雕像的脸上,激动之情溢于言表。绘画与雕塑的排列方式,形成了一株表明不同艺术门类之间关系的“家族树”。至关重要的是,家族或亲缘关系最终还是要让位于艺术或行业关系。如果说在这座纪念碑上,老帕尔马如同一名族长(他其实是小帕尔马的叔祖父),但他最终还是需要让位于提香这位“艺术上的父亲”。纪念碑上的种种安排都带有提香本人试图通过《圣殇画》来自我纪念的印记。我们甚至可以认为,小帕尔马的这座纪念碑是对提香未能令荣耀圣母教堂接受《圣殇画》的某种补偿或代替。还记得吗?17世纪20年代,《圣殇画》的所有者正是小帕尔马。由此可见,小帕尔马对纪念碑的构思势必曾受到这幅画作的影响。

图5:小帕尔马/雅各布·阿尔巴雷利, 《提香与小帕尔马纪念碑》 ( Monument to Titian and Palma Giovane ),1621年,威尼斯圣若望及保禄教堂

我们还可以猜想,小帕尔马起初想的是要在圣若望及保禄教堂展出《圣殇画》,或许直到17世纪20年代初,他才对提香的画作进行了补充,包括添加了声称自己毕恭毕敬地完成了提香未完成的内容。但考虑到提香的画作早在1575年3月就已全部完成,最好将这句话理解为小帕尔马为争夺大师衣钵的又一言过其实之举。17世纪的一份资料认为,是威尼斯当局命令小帕尔马加上这句话的,目的是防止他将这幅画作伪装成自己的作品。哪怕实际情况并非如此,这句话无疑也有助于令其自称是提香艺术上的合法继承人的说辞更具说服力——虽然这一说辞十分可疑。

就总体意图而言,《圣殇画》上的这句话其实与纪念碑上的一段文字十分相似。这段文字声称,小帕尔马是提香选中的接班人,将延续伟大的威尼斯艺术传统。然而,需要再次强调的是,这样的关系纯属虚构。小帕尔马很可能根本不是提香的学生,甚至连其核心圈子的成员都算不上。在1576年后那段混乱的岁月里,大师的丧葬画作之所以会落入他的手中,纯属机缘巧合,绝非有意而为。

就总体意图而言,《圣殇画》上的这句话其实与纪念碑上的一段文字十分相似。这段文字声称,小帕尔马是提香选中的接班人,将延续伟大的威尼斯艺术传统。然而,需要再次强调的是,这样的关系纯属虚构。小帕尔马很可能根本不是提香的学生,甚至连其核心圈子的成员都算不上。在1576年后那段混乱的岁月里,大师的丧葬画作之所以会落入他的手中,纯属机缘巧合,绝非有意而为。

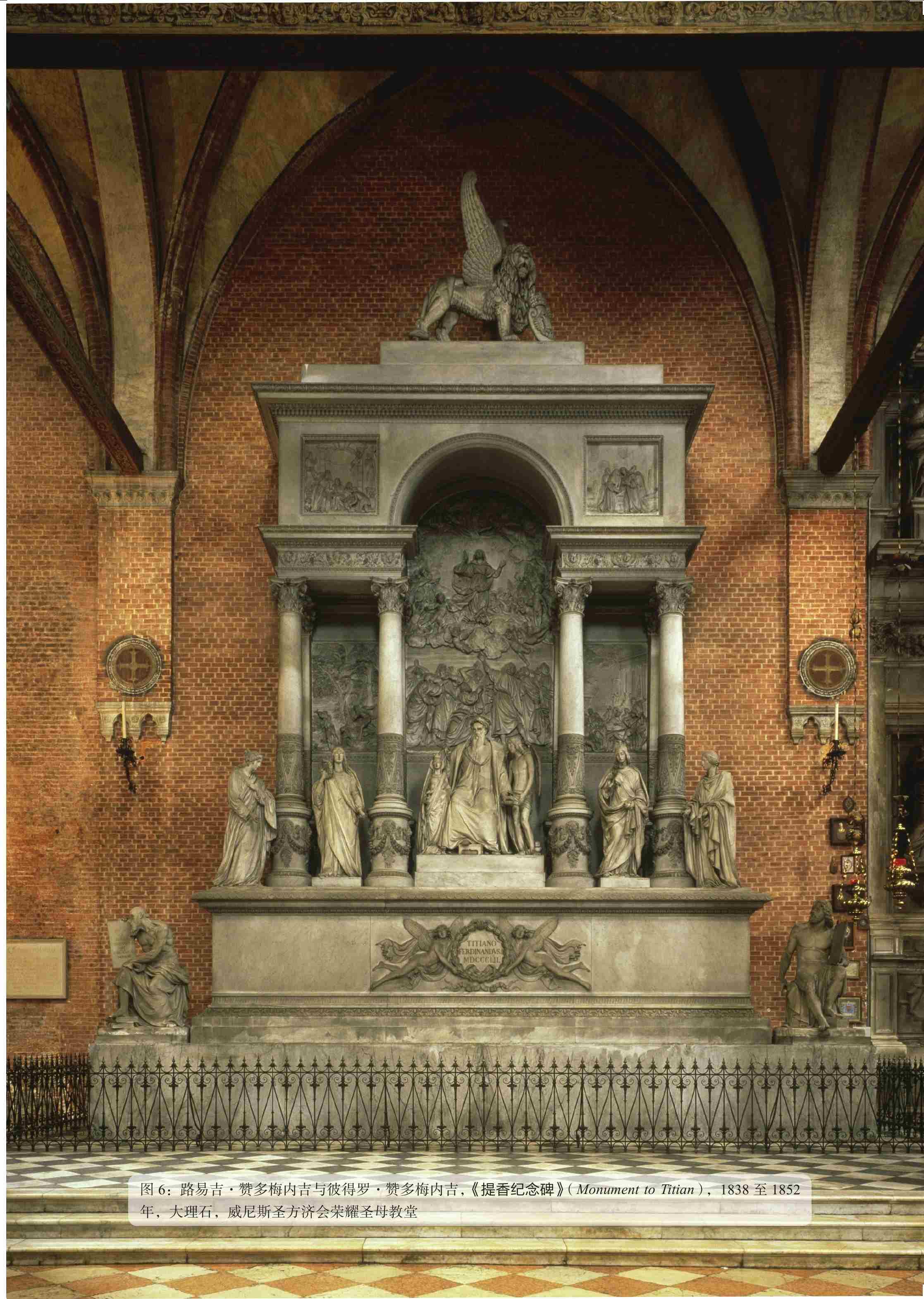

尽管小帕尔马于17世纪20年代末成功地竖立起这座纪念碑,但这并不意味着威尼斯在此时为提香举办了盛大的纪念活动。这座纪念碑的规模相对较小,图案也很贫乏,小帕尔马还趁机将提香纳入一套宏大的艺术谱系,借此为自己增光添彩。考虑到这些因素,提香本人想必不会对此感到满意。事实上,直到200多年后,威尼斯人才竖立起了一座专门向提香一人致敬的纪念碑(图6)。

这座庞大、空洞的纪念碑出自路易吉·赞多梅内吉(Luigi Zandomeneghi)与彼得罗·赞多梅内吉(Pietro Zandomeneghi)两兄弟之手,就矗立在提香本希望安放《圣殇画》的地方。这座纪念碑昭示了提香作为文艺复兴时期威尼斯头号艺术家的地位。然而,无论在时间顺序上,还是在意识形态上,提香毕竟都与威尼斯共和国的艺术传统保持着一定距离。因此,人们有理由对这一说法产生怀疑。

这座庞大、空洞的纪念碑出自路易吉·赞多梅内吉(Luigi Zandomeneghi)与彼得罗·赞多梅内吉(Pietro Zandomeneghi)两兄弟之手,就矗立在提香本希望安放《圣殇画》的地方。这座纪念碑昭示了提香作为文艺复兴时期威尼斯头号艺术家的地位。然而,无论在时间顺序上,还是在意识形态上,提香毕竟都与威尼斯共和国的艺术传统保持着一定距离。因此,人们有理由对这一说法产生怀疑。

在这座纪念碑上,提香终于享受到了无上尊荣。他的全身雕像被安放在罗马凯旋门中,并由圣马可飞狮(Lion of St.Mark)奉上冠冕。这正是文艺复兴时期威尼斯丧葬纪念碑的典型造型,也正是《圣殇画》试图突破的传统样式。提香雕像的身后,是他所绘制的《圣母升天图》的浮雕(图50),纪念碑立起时,这幅画作依然悬挂在荣耀圣母教堂的主祭坛上。在《圣母升天图》浮雕的左右两侧,则是提香另外一些著名祭坛画的浮雕,这些作品同样悬挂在威尼斯其他教堂里。

在这座纪念碑上,提香终于享受到了无上尊荣。他的全身雕像被安放在罗马凯旋门中,并由圣马可飞狮(Lion of St.Mark)奉上冠冕。这正是文艺复兴时期威尼斯丧葬纪念碑的典型造型,也正是《圣殇画》试图突破的传统样式。提香雕像的身后,是他所绘制的《圣母升天图》的浮雕(图50),纪念碑立起时,这幅画作依然悬挂在荣耀圣母教堂的主祭坛上。在《圣母升天图》浮雕的左右两侧,则是提香另外一些著名祭坛画的浮雕,这些作品同样悬挂在威尼斯其他教堂里。

《圣殇画》虽出现在这座纪念碑上,但分量已大大降低,只能屈居于左上角,让位于下方的三幅大型浮雕。事实上,这座纪念碑在不遗余力地歌颂威尼斯艺术大获全胜的同时,只是宛如蜻蜓点水一般提及了《圣殇画》引发的冲突与历经的坎坷。

《圣殇画》虽出现在这座纪念碑上,但分量已大大降低,只能屈居于左上角,让位于下方的三幅大型浮雕。事实上,这座纪念碑在不遗余力地歌颂威尼斯艺术大获全胜的同时,只是宛如蜻蜓点水一般提及了《圣殇画》引发的冲突与历经的坎坷。

这座宏大的纪念碑一旦竖立起来,旧的基督礼拜堂势必要被拆除,长期以来将提香的《圣殇画》挡在教堂门外的耶稣受难像也必须被转移至教堂的其他地方。

威尼斯当局在作出这样的安排时,心中显然想着要吸引新一代热爱艺术的游客,这些人来自五湖四海,大多只对提香这位伟大的大师感兴趣。然而,更为意味深长的是,这样的变化是拖延了数个世纪才得以发生的。这表明,在提香死后的数百年时间里,威尼斯的文化规范依然具有持续且强大的力量。直到有着千年历史的威尼斯共和国灭亡,这座城市被一个外来帝国接管,歌颂提香艺术成就的纪念碑才得以竖立起来,取代了长期以来受到威尼斯当局和民众一致尊崇的耶稣受难像,以及其象征的谦逊态度。只是在这种格外强调自我克制的文化消亡之后,威尼斯才终于心悦诚服地宣布提香乃是这座城市首屈一指的艺术天才。

威尼斯当局在作出这样的安排时,心中显然想着要吸引新一代热爱艺术的游客,这些人来自五湖四海,大多只对提香这位伟大的大师感兴趣。然而,更为意味深长的是,这样的变化是拖延了数个世纪才得以发生的。这表明,在提香死后的数百年时间里,威尼斯的文化规范依然具有持续且强大的力量。直到有着千年历史的威尼斯共和国灭亡,这座城市被一个外来帝国接管,歌颂提香艺术成就的纪念碑才得以竖立起来,取代了长期以来受到威尼斯当局和民众一致尊崇的耶稣受难像,以及其象征的谦逊态度。只是在这种格外强调自我克制的文化消亡之后,威尼斯才终于心悦诚服地宣布提香乃是这座城市首屈一指的艺术天才。

[1] 关于提香的《圣殇画》,见Harold.E.Wethey, The Paintings of Titian, Vol.I:The Religious Paintings(London,1969),cat. No.86,pp.122-123.尼古拉斯·普桑(Nicolas Poussin)的《被蛇咬死的男子及风景》( Landscape with a Man Killed by a Snake,约1648 年,收藏于伦敦国家美术馆 )一画也有类似的效果,但画家通过在风景之外绘制奔跑着或作出各种反应的人物形象,令画面中有序与无序的元素达成了平衡。T.J.Clark, The Sight of Death:An Experiment in Art Writing(New Haven, CT, and London,2006).

[2] 见《圣彼得殉教》(图64、65)。这幅作品刻画了一个慌慌张张、朝着画面之外跑去的形象。提香笔下抹大拉的马利亚的形象或许表明,他了解15 世纪时博洛尼亚画坛的此类先例,诸如尼科洛·德尔·阿尔卡(Niccolò dell’Arca)《哀悼耶稣基督之死》( Lamentation over the Body of Christ,1463 年,收藏于博洛尼亚生命圣母教堂 )一画中的疾走形象,或是埃尔科莱·德·罗伯蒂(Ercole de’Roberti)在一幅已失传的表现耶稣被钉上十字架场景的湿壁画中,对“哭泣的抹大拉的马利亚”头部的戏剧性刻画(早于1486 年,收藏于博洛尼亚国家美术馆)。