“没有恢复就没有训练”,这说明人们已经认识到恢复对于训练有着十分重要的意义。尽管教练员对于恢复的意义有了一定的认识,但其基本认识仍局限在把恢复作为消除疲劳以保证进一步训练的手段来看待,而没有充分认识到恢复是能力提高的关键要素。导致这一现状的主要原因在于他们对于训练与恢复过程中运动员机体内发生的生物学效应认识模糊。

“练什么、练多少、怎么练”是竞技体育训练的永恒命题,同时也是支配训练过程及困扰广大教练员的主要训练难题。教练员对此问题的不同认识与理解,直接决定和支配着迥异的训练执行过程,并因此产生不同的训练效果差异。目前决定及影响该问题答案的核心理论基础主要有两种体系,即前苏联的“超量恢复”理论体系及西方的“应激适应”理论体系。尽管这两个体系是从不同视角来解释训练过程的生物学效应问题,但其基本出发点及落脚点都集中在训练负荷与竞技能力形成这个运动训练本质性过程,尽管由于不同项目训练过程的开放性与极其复杂性,其没能、也不可能给出具体答案,但其为训练计划的制订与执行提供了基本的思维方向和考虑问题的倾向。在不同认识倾向的支配下,不同教练员对上述关键问题有着不同的理解和各自认识倾向影响下的差异化的训练行为模式。毋庸讳言,体育学术界、管理部门和训练界对该关键训练问题的认识是模糊的、概念化的,甚至存在一些认识上的误区及行为上的“错误”,直接或间接影响到了整体训练过程的质量及训练效益最大化的实现,造成了诸多训练负效应。作为科研与训练的“两栖”工作者,笔者在20年的科研与训练生涯中也一直持续思考和研究有关问题,现将作者对涉及训练若干关键问题的认识与思考呈现给大家,以期得到宝贵的建议及真诚的讨论。

运动训练的主体运动员是生物性的个体,其在运动训练实践过程中必须经历负荷刺激——恢复过程——负荷适应——能力获得这一重复性循环过程。这一过程的实质是一典型的生物学机能反应过程,而且它是一种应激反应性的生物学效应过程。从训练的生物学内在机制看,训练负荷对于机体是一种应激刺激,这种刺激一旦施加于机体,机体必然产生应激性反应。应激反应过程是一种涉及机体各系统的综合性的心理与生理动员反应过程,这一动员过程的本质是一种机体内储能的消耗过程,在恢复过程中,机体出于自身生存与发展的需要将依据对前一应激与反应过程的记忆,本能地从周围环境中摄入高于消耗的能量并有目的地进行定向适应性的能量重组、机体结构与机能改造过程,以保障机体具有更强而有效的应激反应能力,这就是训练过程中的训练适应与超量恢复效应。

从生物学效应角度而言,训练与恢复过程实质上是一种消耗性的破坏与恢复性的重建过程。训练负荷的性质与强度负荷的质量与数量决定了破坏的性质与程度,恢复的性质与程度决定了重建的质。破坏的性质与程度定向性地决定了重建的性质与程度,同时重建的结果也反向决定了机体对进一步破坏的承受与反应能力。从训练学角度而言,负荷的性质与程度界定了恢复的性质与程度,而恢复的质量则决定了机体对负荷的承受与反应能力,即表现为训练与比赛能力。如负荷应激所致的消耗不能得到及时有效的恢复,那么机体的应激反应能力将不可避免地下降,即训练与比赛能力下降,训练的质量与效果得不到保障,并最终体现为竞技能力的下降。恢复的质量与效果取决于训练计划安排的合理性与否、恢复的措施得当与否及生物机体恢复能力的天然差异。

就训练效果而言,它来源于训练的负荷刺激过程,而实现于负荷后的恢复过程,负荷施加过程本身是对原有能力储备的动员与消耗,而不能直接产生能力的提高,其最直接的效果就是能力下降、疲劳与负荷应激记忆。从训练的生物学效应角度而言,能力提高产生于负荷终止后的恢复过程,这种能力提高过程有负荷应激记忆、合理而有效的恢复时间与手段2个基本前提条件。因此,科学化训练的基本出发点就在于制订训练计划时在充分考虑负荷刺激的性质与程度的前提下必须把恢复的性质与程度摆在与负荷同等重要的地位。偏废任何一方的训练计划都不能称之为科学的训练计划。

竞技体育界还有一种较为流行的提法,即“训练强度要超过比赛强度”。如果教练员本着从实战出发的原则,依次来提高训练强度是可以理解的,但如果其真的以为训练强度可以超过比赛强度的话,则说明其缺乏基本的训练生理及心理常识,而且易走入唯强度是从的训练误区,既达不到预期训练目的,而且容易产生各种训练的负面作用。提高训练强度的积极作用是显而易见的,但高强度训练也是一把双刃剑,也有很大的负面作用,其中最为不利的负面作用不是提高伤病风险,而是对原有技术结构、技术感觉是一种破坏,特别是如果强度密度过大,这种负面作用叠加的负面作用就会倍增。有些教练员根据经验采取高强度训练后进行必要的技术整理其实就是为了一定程度上克服高强度训练对于技术结构及感觉的负面作用问题。那么训练强度到底能否超过比赛强度呢?其实,这个是一个涉及竞技体育训练理论体系的核心问题之一,对此我们必须有清醒的认识,以尽量避免把运动训练引入歧途。

训练与比赛强度统称为负荷强度。从应激理论来看,高强度的训练与比赛对于运动员而言其实质就是生物行为性的应激刺激与生物效应性的应激反应过程。这种应激性的生物学效应是一种涉及心理、生理、生物化学、组织解剖等方面的综合性的生物学变化过程。在运动负荷过程中,这种生物学效应的方式、性质、强度与负荷的方式、性质、强度及个体的生物学反应特征等紧密相关。

高强度的训练与比赛对运动员而言都属于超出正常生命活动所需的应激刺激,但这2种应激刺激有着本质上的区别。

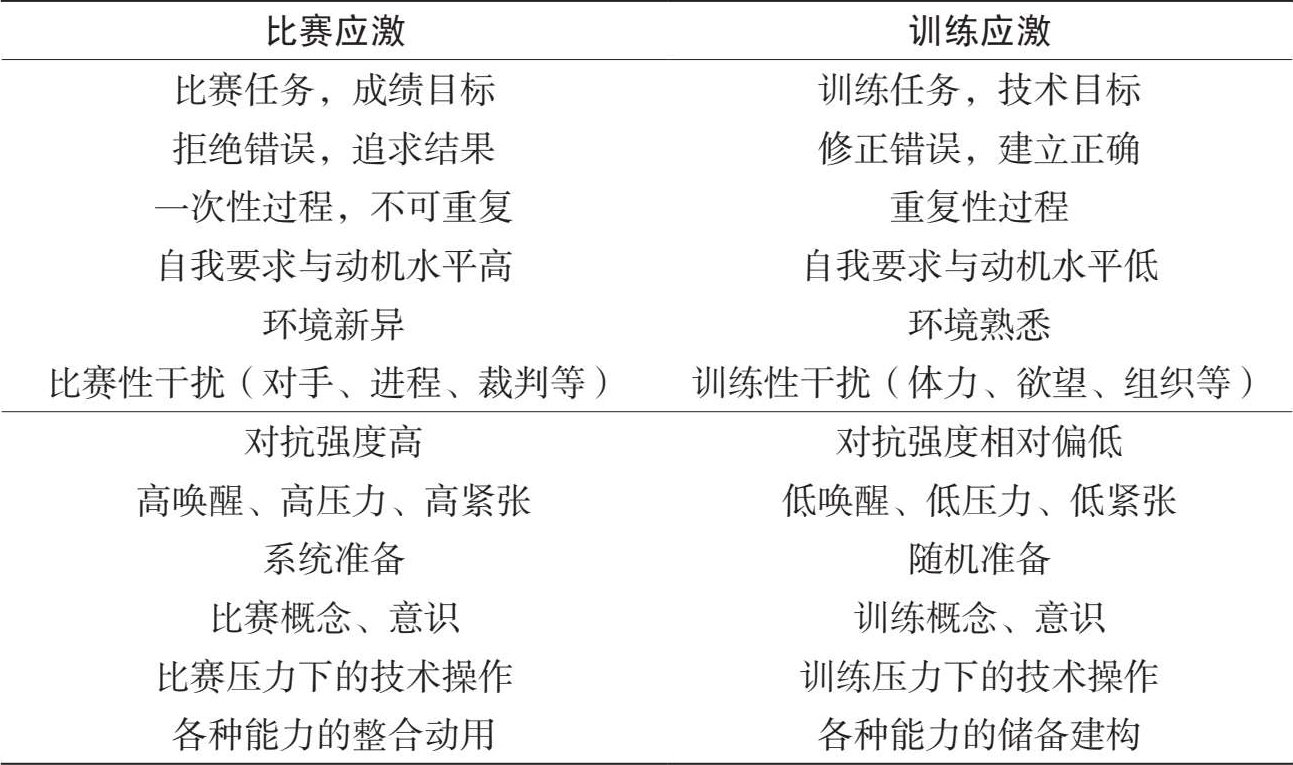

由表6-1不难看出,训练与比赛给运动员带来的内在压力有着质的差别,由此构成的应激刺激强度存在质的差异。一般情况下,比赛应激对生物个体构成有更为强烈与广泛的心理与生理刺激,其综合负荷强度要远远高于训练负荷强度,训练负荷强度更多体现在生理强度上,而比赛强度则是生理与心理的综合高强度。

表6-1 运动员训练应激与比赛应激差异

选自:林岭。柔道运动员竞技状态调控方法研究(科技部专项课题成果)。

而且,在运动训练的实际执行过程中,许多教练员发现无论采取何种措施手段均无法达到训练强度可以超过比赛强度的效果,一些科研监控测试过程中也发现尽管实际训练强度很高,但反映训练强度的科研测试数据总是远远低于比赛强度(如血乳酸、心率等)。

综上所述可见,无论是应激刺激的性质、强度还是应激反应的性质、强度在比赛负荷与训练负荷状态下均有着质的差别,从生物学效应角度而言,在同等负荷方式下,训练强度是不可能超过比赛强度的。当然也有一些例外情况,如比赛失常或实力差距太大、重复训练方式下的负荷积累效应(如高强度的间歇训练)等。提高训练强度是训练工作的内在需求,但无论如何,训练强度与比赛强度是2个不同质的概念,千万不要从偶然性的事件推导出必然性的结论。

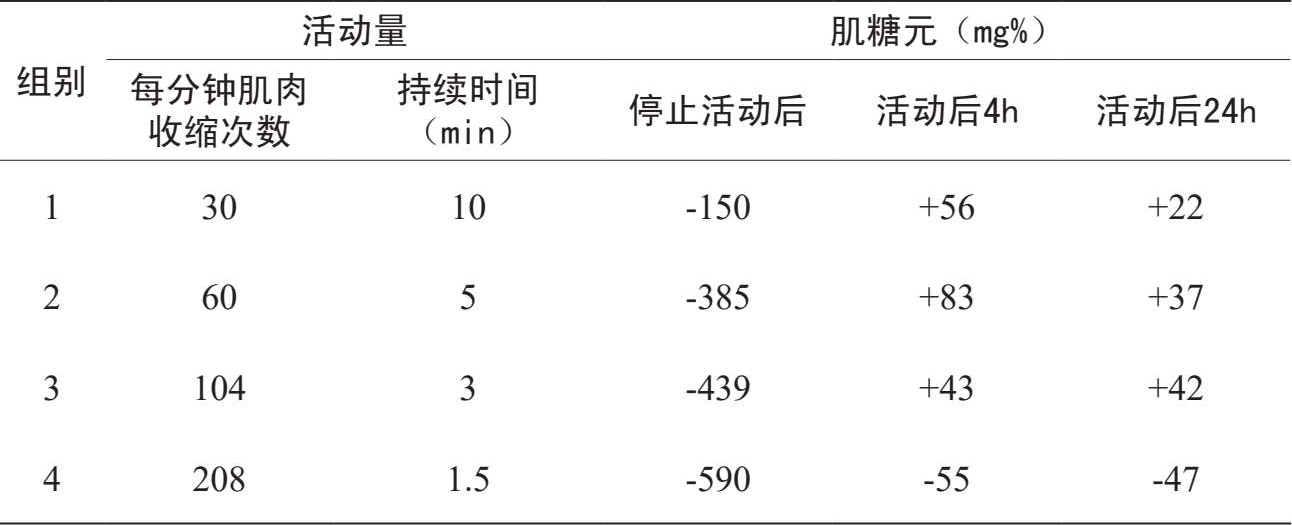

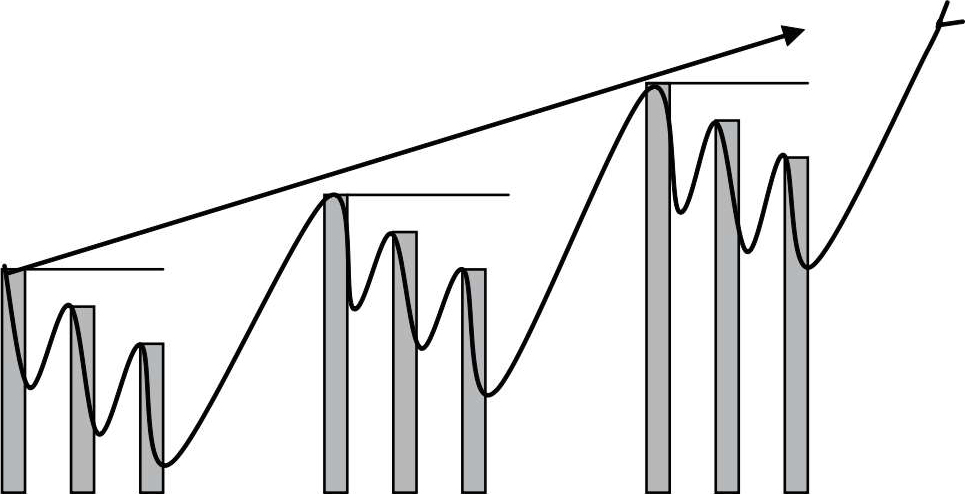

超量恢复现象是前苏联学者雅科夫列夫和雅姆帕里斯卡娅根据对动物进行不同活动量刺激后的肌糖原消耗与恢复实验结果而提出的(表6-2)。并由此得出了消耗与恢复过程的4个阶段(图6-1)。

表6-2 不同负荷后动物肌糖原消耗与恢复

图6-1 机体承受原有负荷后的超量恢复现象示意图

第1阶段,运动时物质的消耗过程占优势,恢复过程虽也在进行,但当时是消耗大于恢复,所以使能源物质减少,各器官系统的工作能力下降;第2阶段,运动后消耗过程减弱,恢复过程占明显优势,这时能源物质及各器官、系统的机能能力逐渐恢复到原来水平;第3阶段,在运动时消耗掉的能源物质及各器官、系统的机能恢复到超过原有水平,这个阶段也叫超量恢复阶段。超量恢复保持一段时间后又回到原有水平。

超量恢复现象的特点表现为:运动负荷量大时,消耗的能源物质越多,出现超量恢复的程度越明显,但出现的时间延迟;反之,消耗的能源物质少,超量恢复效果也就不显著,但出现得较早。

自“超量恢复”学说提出之后,该理论就受到运动生理、生化和训练界许多学者的质疑。主要的批评和质疑集中在以下几个方面:(1)缺乏足够的科学实验数据的支持。对体内肌糖元代谢的研究结果不能轻易延伸到对整个机体不同器官和系统的复杂适应机制进行解释的程度;(2)“超量恢复”学说没有给出人体能力的极限,而实际上机体的能力,尤其是最大运动能力受到遗传因素的影响,并表现出很大的个体差别,它们的发展是有限度和鲜明的个体差异的;忽视了人体不同能力具有不同发展空间和不同发展速度的问题,只是从综合能力的角度描述了机能能力的增长;(3)“超量恢复”学说强调了机能能力在负荷刺激下的提高,而忽视了机能能力的保持和在不良刺激下的下降;(4)对“超量恢复”训练理论在运动训练中的普遍性意义的质疑。茅鹏认为,“超量恢复”理论是一种建立在某些局部观察基础上的“以偏概全”的概念,是将功能因素同人体有机整体游离割裂着对待的他组织式的概念,忽视了人体是由有序的内部矛盾运动推动发展的有机整体;(5)对“超量恢复”理论是否适应现代竞技体育赛制的发展持怀疑态度。按照上述“超量恢复”理论,后续训练应该安排在前行训练的“超量恢复”时刻,训练效果才会更好,但现代竞赛训练体制已经由大周期训练转变为小周期、多周期、多课次训练,建立在“超量恢复”训练理论基础之上的周期划分及训练安排原则,已不能适应当代运动竞赛的变化;(6)“超量恢复”理论不适用于高水平运动员。运动训练的生物适应理论告诉我们,人体对训练刺激产生的应答具有极强的专一性。只有那些接受刺激的组织和系统才有可能产生相应的应激反应,只有刺激的强度超过现有的适应水平才能够打破原已形成的“平衡”,才能在高层次上建立新的“平衡”,才能进一步提高运动成绩。很显然,如果高水平运动员在训练阶段仍然遵循周期理论,在占训练时间最长的准备期以低强度和一般的训练内容为主,则不可能使机体受到适宜的刺激,也不会获得良好的机能储备。

当然,人们在质疑其局限性的同时,许多学者对于超量恢复这种现象的存在还是持肯定态度的。“超量恢复”主要是指或仅仅是指能源物质的代谢特点,这种情况及这个特点确是存在的,甚至还可以说“超量恢复或补偿现象是普遍存在的”。有人认为:“超量恢复是任何自然系统都普遍存在的现象,这种现象与运动中机能的增长不具有必然的联系。”“正是由于运动训练能引起超量恢复效应,使得运动员竞技能力的提高成为可能并为之奠定了物质基础。”因此,超量恢复现象是客观存在的,它是运动员竞技能力提高的物质基础。但是,它的出现不等同于运动机能的提高。

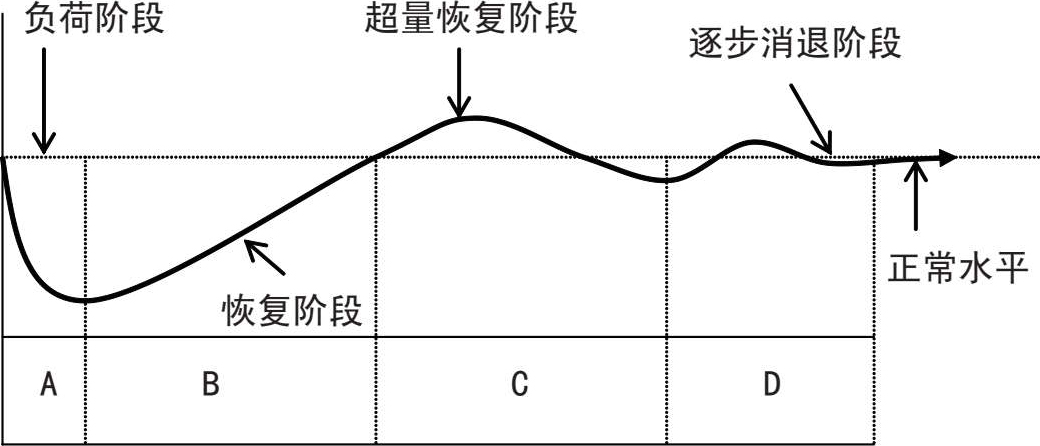

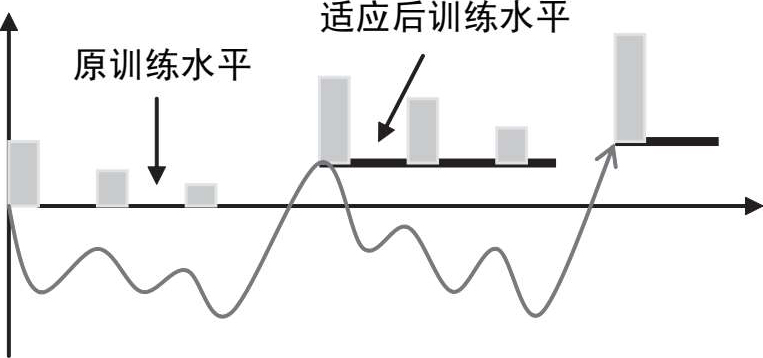

依据研究结果,有关学者又提出了超量恢复的异时性原理,即不同训练负荷后,能量物质的恢复速度与时间是不一致的,在进行训练安排时可根据不同训练内容来组织安排不同的训练负荷及差异化的负荷节奏与间歇。(图6-2)

图6-2 超量恢复的异时性原理示意图

从训练实践层面看,我们的很多教练员在自觉与不自觉地依据超量恢复原理来安排训练计划,其中最具代表性的现象就是每周训练计划中都要安排1~2次调整课,1~3周大负荷训练后习惯性安排1周左右的小负荷训练及赛前竞技状态调控过程中普遍采用赛前1周左右时间实施减负荷训练安排来培养运动员的最佳竞技状态。而且上述训练安排措施均能得到较为积极的训练效果。

从上述论述我们可以得出如下几个主要结论:(1)超量恢复理论是基于科学研究结果而得出的;(2)有些学者从各自不同角度质疑甚至否定超量恢复理论;(3)有些学者支持超量恢复理论;(4)教练员在训练实践过程中普遍依据该理论来设计与执行训练计划,并取得较好效果。

那么,现在的问题是超量恢复原理到底是否科学,是否是我们制定与执行训练计划时需要参考的依据?我们应如何理解与利用超量恢复原理来科学制订与执行训练计划,追求超量恢复效果?假如超量恢复理论基础是科学的,我们现行的有关训练理念与原则(如大运动量训练原则)是否需要进行深层次的反思与转变?

首先,我们不应该怀疑该理论科学研究基础的合理性,因为那毕竟是有着诸多实验研究结果支持的,不是空穴来风,而且该理论在训练实践过程中得到太多的应用检验并证明其合理性及实践应用价值,并已经为广大教练员所接受且在训练过程中能自觉利用该理论。其次,关于诸多质疑的观点其质疑本身就值得质疑,因为很多质疑的观点从不同角度质疑该理论的局限性,其质疑的出发点本身就具有局限性特征。如果把超量恢复理论作为一个整体来看,有些质疑的观点本身就是“局部性”观点,以局部观点质疑或否定整体的过程本身其逻辑基础就值得质疑。况且一些质疑的观点缺乏坚实的实验研究基础且均未能得出否定超量恢复理论的可信结果,其所谓的质疑理论(或观点)本身既缺乏科学的证实性也缺乏科学的证伪性。

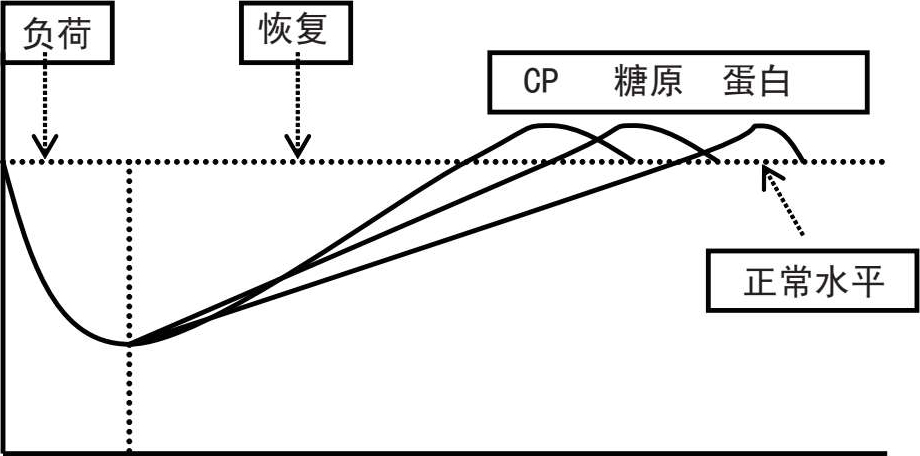

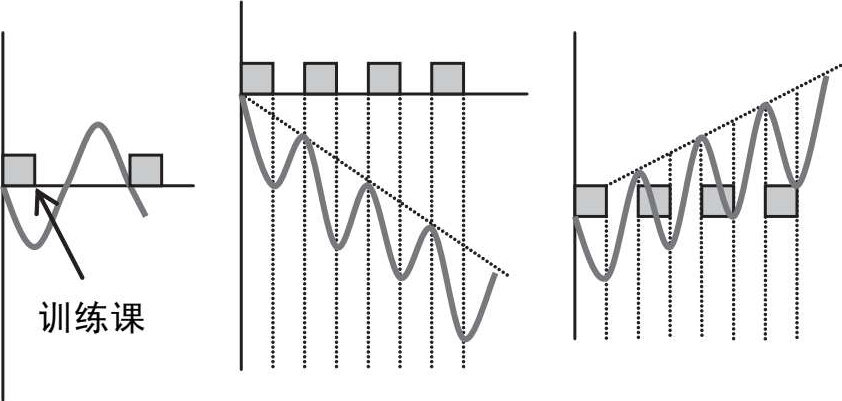

为此,我们应该换个角度来思考关于超量恢复理论的有关问题,如该理论的科学性、局限性,如何解读该理论所蕴含的科学化训练价值及在训练实践中应用该理论的科学精髓合理设计训练负荷,追求训练质量效果最大化。其实关于该理论的科学性已经无庸置疑,因为其是基于若干科学实验研究结果提炼出来的理论,并已经经过无数的实践检验证实其应用价值且为广大教练员所接受,如训练小周期、中周期及赛前竞技状态调控模式中的训练负荷的波动性设计正是基于该理论“基石”而进行的,正是这种训练负荷的周期性波动设计才保证我们训练计划的系统执行并取得较为积极的训练效果,如图6-3所示的数次不全恢复性训练累积超量恢复效果。

图6-3 数次不完全恢复训练累积超量恢复示意图

图6-4 运动训练中运用超量恢复规律示意图

哲学上有句话叫做“真理是相对的”。超量恢复理论也不是放之四海而皆准的“绝对真理”。首先,其还需要“无限的”科学实验来不断证实及证伪,还需要“无限的”科学实验来补充其未尽事宜、完善充实,正所谓科学研究是无限的过程,该理论本身还需要不断发展及“与时俱进”。但这些工作是学者的任务,不是教练员所能解决的问题,也不是某个研究者的某次实验研究所能解决的问题。教练员最需要关注的是如何正确解读该理论及基于该理论的科学“内核”形成正确的训练理念,建立相对科学的“个性化”的训练方法系统。而恰恰在如何科学解读该理论这个关键环节上我们的有些教练甚至有些学者“误读”了该理论并因此而形成了基于“误读”基础上的训练理念和训练方法。最为典型且具有普遍意义的“误读”现象就是我们有些学者在解释该理论时把“超量恢复(原意为超量补偿)”这个整体概念分割理解为超量负荷才能实现超量恢复,由此导致了“大运动量训练原则”,这完全是断章取义所导致的“恶果”,至今为止,仍有相当部分教练员仍然陷在大运动量训练的泥潭中难以自拔。其实,只要我们看看产生该理论的科学实验研究结果就不难发现,适度的训练负荷终止后的一定时间内,其恢复(补偿)过程是“超量” 的,而不是指负荷过程是“超量”的,也就是说一定训练负荷后(只要不是超限负荷或零负荷,在一定范围内,无论负荷大小)必须有足够的恢复时间才能实现负荷过程中所消耗能量物质的“超量恢复”,这恰恰与我们目前所理解的“超量负荷实现超量恢复”相悖。依据该理论的原意,合理的训练设计理念应该是科学把握负荷量、强度与节奏,通过有效(并不一定是完全充分的)的恢复以最求较好的超量恢复效果,逐步实现能力的阶梯式升高,如图6-5中的右图所示。当然这只是理想化的理论模型,实践中很难如此操作,因为训练内容很多,每项训练动用的能量物质也不是单一的,项目差异及个体差异巨大,理论上的最大超量恢复点根本难以把握,我们实际可操作的原则与思路应该是图6-5所示的通过数次不全恢复及不全“超量恢复”实现累积超量恢复效果。而依据“误读”基础,有些教练形成了“通过大运动量训练实现能力的大增长”的训练理念,在制定与执行训练计划过程中以大运动量负荷为核心训练原则,总是希望挑战运动员的负荷承受极限,不断追求更大、更强的训练负荷,在训练负荷方面敢上不敢下,甚至互相攀比,总是希望比别的队练得更多、更狠,直至达到了运动员疲劳积累极限,出现了各种较大的训练负面作用(伤病等)才被迫实施被动调整措施,这种训练设计的最大危害就是“过度训练”导致能力下降、严重疲劳积累及伤病。而持这种训练思路的教练员具有较高普遍性。可能正是由于对“超量恢复”理论的误读,才导致我们一些运动项目训练水平总是停滞不前。

图6-5 传统超量恢复训练原理示意图

那么,我们应该如何解读该理论所蕴含的科学化训练价值及在训练实践中应用该理论的科学精髓合理设计训练负荷,追求训练质量效果最大化呢?

首先,我们要清楚认识到训练负荷过程是消耗与破坏过程(如前述),训练负荷本身并不能导致能力的提高,能力提高过程是在负荷后的恢复过程中实现的。训练过程中不要一味追求大负荷量及大负荷强度,而应该特别注意合理把握负荷节奏,只有负荷量、强度及节奏的合理匹配才能真正实现累积的“超量恢复”效应。

其次,在长期系统训练框架下,我们无法也没有必要追求单次最大的超量恢复。制订训练计划时科学把握训练负荷的基本原则是如何保证每次训练负荷刺激的有效性及高质量,一定周期内这种高质量训练可持续性、疲劳恢复的有效性与及时性及训练负面作用的可控制性。

为了实现较高的超量恢复效果,可以将不同方式与性质的负荷交替安排,同一负荷训练内容采取隔日或隔2~3次训练课重复安排的方式进行,或采取多元化的训练方法来执行同一训练内容,如某一技术训练可以采取不同强度交替进行及常规训练与表象训练交替进行的方式安排。

尽量控制周训练课次在10次左右,每周安排2~3次调整课(即每3~4次训练课后安排1次调整性训练),每次训练课安排尽量紧凑,高强度的体能训练或技术训练课时控制在2~2.5小时以内,两次相似性质高强度的训练课间距尽量拉大。尽量控制“慢、散、拖、疲”式的训练。

高强度的体能与技术训练应安排在运动员具有较好的身心训练状态时进行,切忌在身心疲劳情况下进行有关训练,否则只能导致疲劳的不断积累加深、提高伤病概率及产生较多错误的反效训练。