中药材种子常见的鉴别方法包括性状鉴别、显微鉴别、理化鉴别、微性状鉴别、分子鉴别、光谱成像、人工智能识别、X射线,以及电子鼻、电化学等鉴别新技术。近年来,中药材种子的鉴别技术不断发展。在传统本草学和植物分类学的支持下,性状鉴别因其快速简便的特点,目前仍是中药材种子最常用的快速鉴别手段。随着对中药材种子微观结构及理化特点的深入了解,建立显微鉴别和理化鉴别方法,大大提高了中药材种子鉴别的准确度,而基于遗传物质DNA多态性的分子鉴别技术的出现,进一步提高了中药材种子鉴别的准确度。同时,为了满足现代中药产业生产环节对种子的需要,种子品质无损快速检测技术也成为当前的研究热点。

性状鉴别是通过眼观、手摸、鼻闻、口尝、水试和火试等感官评价来鉴别中药材种子真伪的方法,是最简便、迅速和有效的鉴别方法。其鉴别内容包括种子形状、大小、颜色、表面及附属物、种皮特化结构、切面特征、质地和气味等。

中药性状鉴别法的应用历史悠久,目前在中药材种子的生产与销售中也作为一种很常见的鉴别方法。性状鉴别的优势在于其具有简便、快速、实用性强的特点,但存在准确率较低、缺乏完整鉴别标准及对鉴别人员专业素养要求较高等问题,因此应尽快完善中药材种子性状特征,并建立相应的质量评价体系。

如杨帆等对收集的野生防风、栽培防风和地方习用品防风种子的性状特征进行了描述,比较分析了不同批次种子的长度、宽度及厚度,明确了不同种源防风种子的质量鉴别方法,建立了关防风种子的质量标准,为提升道地药材防风的质量提供种源保障。韦颖等对105种药用植物种子的形状、大小、颜色及表面纹理等进行了观察总结,总结了大量药用植物种子的性状鉴别特征,并提供了可视化的结果,为中药材种子的真伪鉴别提供了科学依据。目前《中国药典》(2020年版)共收录了47个种子类药材,覆盖了33个科63个基原,各药材项下均记载了详细的性状鉴别特征,可为中药材种子的性状鉴别提供参考。

显微鉴别是指利用显微镜对药材(饮片)切片、粉末、表面、解离组织或磨片制片,以及含有饮片粉末的制剂进行观察,并根据组织、细胞或内含物等特征进行相应药材鉴别的一种方法。种子显微鉴别分为组织鉴别和粉末鉴别,其中组织鉴别主要通过观察种子的切片或磨片以鉴别其组织构造特征,适用于完整的种子或粉末特征相似的同属药用植物种子的鉴别。粉末鉴别是通过观察种子的粉末制片或解离片鉴别其细胞结构及内含物的特征,适用于破碎、细小种子的鉴别。种皮显微特征包括种皮表皮细胞、种皮栅状细胞、油细胞、色素细胞、石细胞、薄壁细胞的形态、细胞内含物和各层的分布,以及表皮附属物的特征及分布。胚乳和胚细胞的显微特征主要包括石细胞形态、细胞壁厚度及细胞内容物。细胞内含物包括菊糖、淀粉粒、糊粉粒、挥发油、晶体、脂肪油等。

显微鉴别可用于常见中药材种子及其伪品的鉴别,如天仙子与南天仙子是两种大小和形状等极其相似的种子类药材,极易混淆,但成分、功效截然不同,因此需要准确鉴别。显微鉴别发现天仙子与南天仙子的种皮细胞形态、子叶细胞内含物具有明显差异,可作为两种药材的关键鉴别特征。同时,显微鉴别也适用于中药材种子的基原鉴别,如刘家水等采用显微鉴别的方法比较菟丝子与南方菟丝子的显微特征,发现种皮表皮细胞侧面观的形状和内列种皮栅状细胞的径向长度的不同,可以用于区别菟丝子与南方菟丝子。

(1)材料:天仙子药材共收集10批样品,南天仙子药材共收集2批样品,经辽宁中医药大学药学院王冰教授鉴定。

(2)方法

1)组织显微鉴别:经FAA试液进行材料固定,制成石蜡切片,用番红—亮绿对染,显微镜下观察组织构造,用显微摄影直接照相。(石蜡切片:取材—固定—脱水—透明—浸蜡—包埋—切片—黏片—脱蜡—染色制片—加拿大树胶封片)

2)粉末显微鉴别

粉碎:取药材用粉碎机研成细粉,过五号筛,即得。

制片:取少许适量药材粉末置于载玻片上,经水合氯醛透化,或不经透化,稀甘油封片,盖上盖玻片显微镜下观察,用显微摄影直接照相。

观察拍照:寻找特征明显、频繁出现的显微鉴定特征。

(3)结果

组织显微鉴别:①天仙子种皮外表面呈不规则的波状凸起,凸起部位可见透明状的纹理;种皮内表皮细胞1列,多切向延长,壁薄,细胞壁稍皱缩,内含棕色物质。胚乳细胞壁稍厚,内含脂肪油及糊粉粒,子叶的细胞壁薄,内含油滴。②南天仙子种皮外侧附着多数黏液化表皮毛,表面密被横向纹理;种皮细胞1列,内含棕色物质;种皮内表皮细胞1列,排列整齐,略切向延长。子叶2枚,为薄壁细胞组成,内含草酸钙簇晶及油滴。

粉末显微鉴别:①天仙子种皮外表皮细胞表面观垂周壁波状弯曲,众多;侧面观呈角状突起,较少;子叶细胞众多,壁薄,平直,无色,含油滴;胚乳细胞众多,壁稍厚,含糊粉粒及油滴。②南天仙子种皮细胞被众多黏液状表皮毛,表面具细密的横向纹理;黏液化表皮毛众多;子叶细胞类长方形或多角形,内含草酸钙簇晶及脂肪油滴。

(1)材料:菟丝子、南方菟丝子于2015年10月收集于安徽亳州药材市场,经广州中医药大学中药鉴定学教研室张丹雁教授鉴定为旋花科植物菟丝子( Cuscuta chinensis Lam.)及南方菟丝子( Cuscuta australis R.Br.)的干燥成熟种子。

(2)方法:对菟丝子、南方菟丝子徒手切片、制片,镜检其横切面的显微特征,同时镜检菟丝子、南方菟丝子粉末的显微特征,记录并拍照。

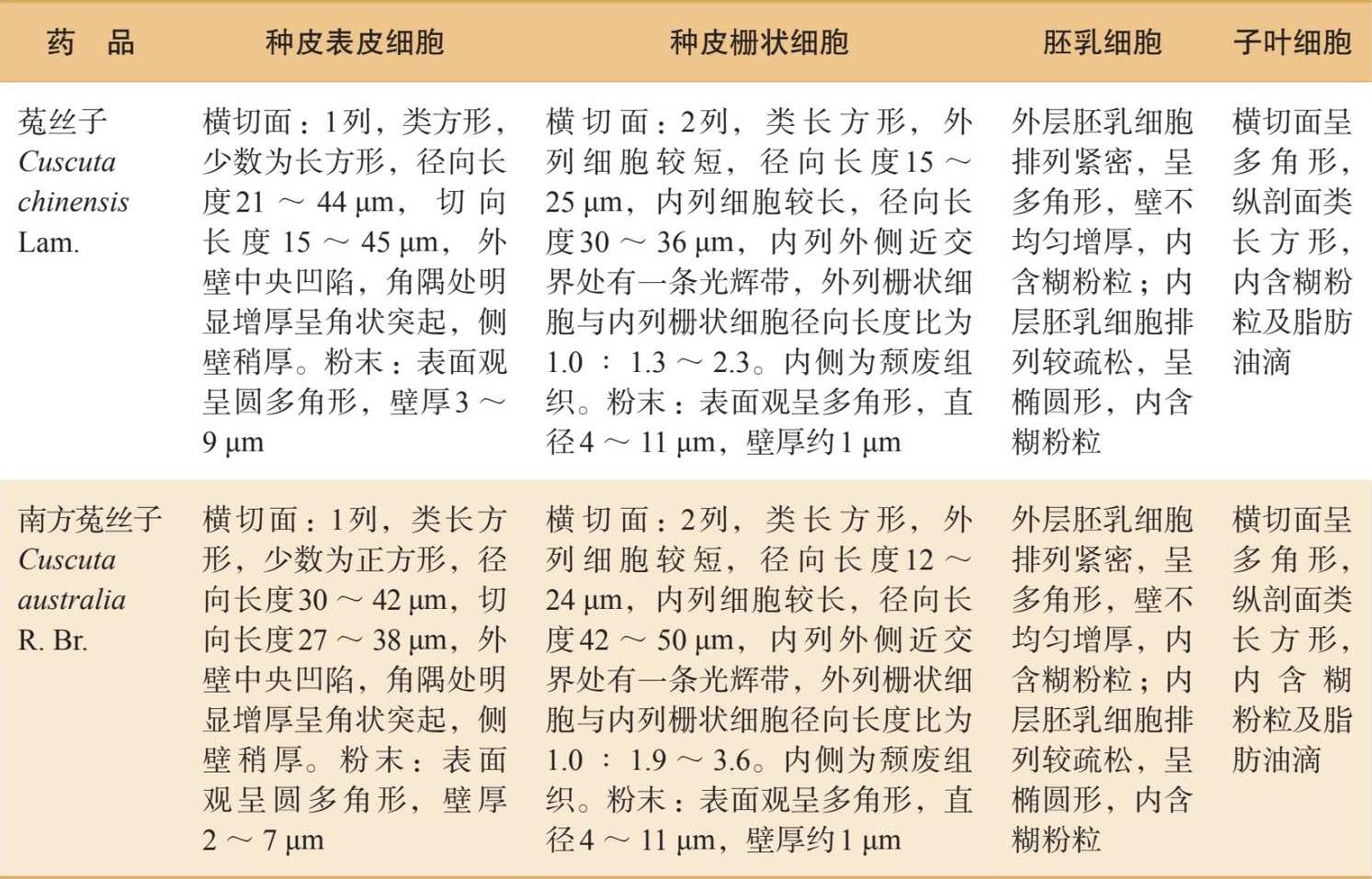

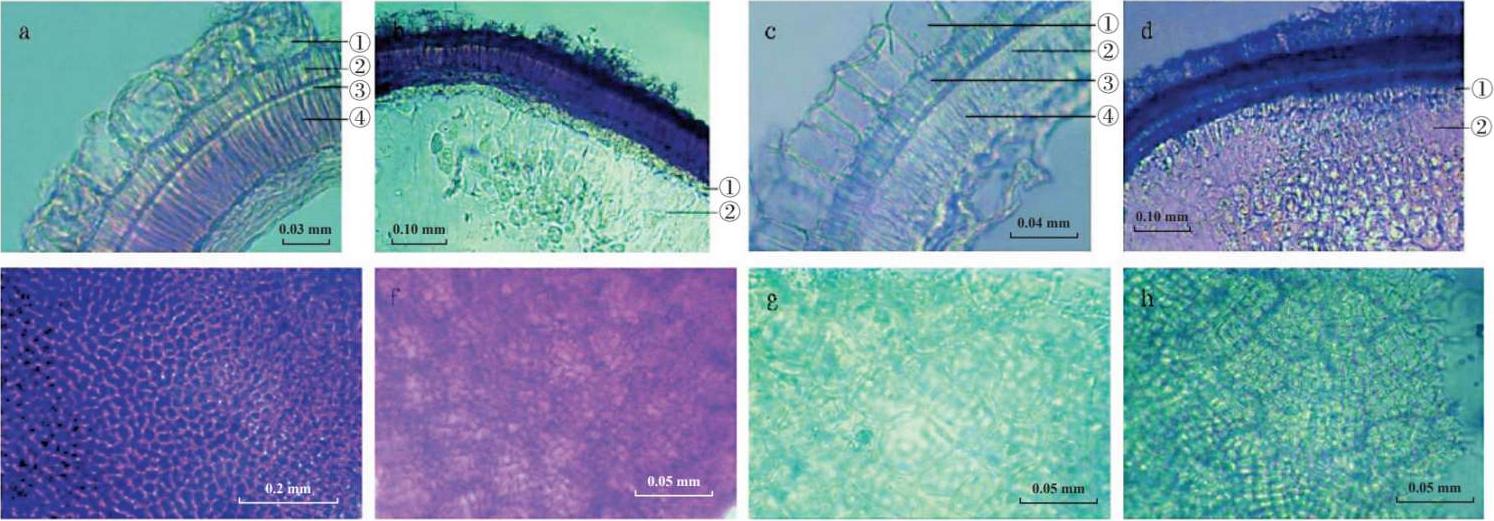

(3)结果:菟丝子与南方菟丝子的横切面和粉末显微特征相似,横切面结构由外到内分别为1列种皮表皮细胞、2列种皮栅状细胞、胚乳、胚。两种菟丝子显微特征的差别在于种皮表皮细胞侧面观的形状和内列种皮栅状细胞的径向长度(表1、图1)。

表 1 菟丝子与南方菟丝子横切面和粉末显微特征比较

图 1 菟丝子与南方菟丝子横切面及粉末的显微观察结果

a. 菟丝子横切面一(①种皮表皮细胞,②外种皮栅状细胞层,③光辉带,④内种皮栅状细胞层);b. 菟丝子横切面二(①外层胚乳细胞,②内层胚乳细胞);c. 南方菟丝子横切面一(①种皮表皮细胞,②光辉带,③外种皮栅状细胞层,④内种皮栅状细胞层);d. 南方菟丝子横切面二(①外层胚乳细胞,②内层胚乳细胞);e. 菟丝子粉末种皮表皮细胞;f .菟丝子粉末种皮栅状细胞;g. 南方菟丝子粉末种皮表皮细胞;h. 南方菟丝子粉末种皮栅状细胞

微性状鉴别是借助仪器观察待测物表面(包括侧面)等肉眼不易察觉的细微性状特征,并以此作为鉴别依据的一种鉴别方法,是一种介于性状鉴别和显微鉴别之间的另一类鉴别方法。可借助体视显微镜、放大镜、扫描仪、扫描电镜等设备观察到中药材种子细微的外观性状,例如种皮的表面纹饰特征、种皮表皮附属物的特征等,但无法观察到细胞形态,仍属于性状鉴别范畴。微性状鉴别既具有一般性状鉴别的简单易行、迅速的特点,又可以捕获到更为细致的性状特征。种子类药材相较于其他类型的药材,主要关注的微性状包括种子大小、表面性状和种脐特征等。

我国枸杞子主产区分布较广,张天天等通过微性状观察不同产地枸杞种子,发现宁夏、青海、新疆和瓜州枸杞子种子区别不大,而宁夏、河北两地枸杞子种子在大小、颜色、表面形状及种脐上皆有不同。进一步调研,了解到宁夏、青海、新疆和瓜州枸杞子均是引种的中宁枸杞,其基原植物为宁夏枸杞( Lycium barbarum L.),而河北枸杞子基原为枸杞( Lycium chinense Miller)的变种北方枸杞[ Lycium chinense var. potaninii(Pojarkova) A.M.Lu],因此可借助微性状鉴别法判断不同产地枸杞子的植物基原。

刘爱朋等采用体视显微镜观察了包括紫苏子、菟丝子和天仙子等10种种子类药材及其混伪品的微性状,结果显示各种药材与其混伪品之间的微性状存在明显差异,可用于上述药材及其混伪品的鉴别;高飞燕等使用微性状鉴别方法对19组共38种种子微性状进行比较,重点研究了石竹科11个属16种植物种子的微形态特征,力求找到种属在科内的关联性和区别点。结果表明每一组不同种子的表面均有不同的微性状特征,可根据这些微性状特征鉴别种子真伪。

微性状鉴别法还可用于炮制前后的种子类药材鉴别,对炮制前后的车前子的微性状进行比较,发现炒香者种脐存在不同程度的开裂,表面可见起泡现象,而生品则无上述特征。

化学指纹图谱是基于现有的各种快速发展的化学分析手段,包括色谱和光谱等,对各种中药材的化学成分进行分析检查,通过获得的谱图信息特征,来达到对中药材真伪鉴别和质量控制的目的。不同中药材种子的化学成分具有特异性,可通过化学指纹图谱特征性进行鉴别,建立中药材种子的“化学指纹”。目前较为常用的有液相色谱、气相色谱以及色谱—质谱联用技术等。化学指纹图谱具有高度的特异性和选择性,能够较为充分地反映出中药复杂混合体系中各种化学成分分布的整体状况,体现了中药成分的复杂性和相关性,与中医药的传统理论相适应。同时,基于化学指纹图谱针对中药物质群化学成分进行表征的特点,更有助于提高中药材鉴别的标准。化学指纹图谱在药材基原鉴别、真伪鉴别、同一品种不同药用部位鉴别和道地产区鉴别等方面广泛应用,当前仍处于快速发展阶段,但该方法存在综合性数据库不完善等问题,还需要更深入的探究和发展。

1.基于HPLC指纹图谱和含量测定的菟丝子药材质量评价研究 王瑜婷等采用相似度评价、主成分分析和正交偏最小二乘判别分析等对不同产地的24批菟丝子药材的HPLC(high performance liquid chromatography, HPLC)指纹图谱进行研究,结果显示24批菟丝子药材的相似度均大于0.9,正交偏最小二乘法判别分析(orthogonal partial least squares discriminant analysis, OPLS-DA)将样品分为4类,并分别对应4个产地,所建立的HPLC指纹图谱能够有效地区别不同产地的菟丝子药材,对菟丝子药材的真伪鉴别和质量控制研究具有重要意义。

(1)材料:24批菟丝子药材经广东一方制药有限公司魏梅主任药师鉴定为正品,均为南方菟丝子( Cuscuta australis R.Br.)的干燥成熟种子。

(2)方法

色谱条件:色谱柱为Waters X select HSS T3(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相:乙腈(A)— 0.1%磷酸溶液(B),梯度洗脱(0~30 min,7%~12% A;30~35 min,12%~15%A;35~55 min,15% A;55~80 min,15%~30% A;80~85 min,30%~93% A;85~90 min,93% A);体积流量:1.0 mL/min;柱温:30℃;检测波长:360 nm;进样量:5 μL。

HPLC指纹图谱的建立:取24批菟丝子药材,分别制备供试品溶液,测定后记录色谱图。采用国家药典委员会颁布的“中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012版)”对色谱图进行匹配,并生成对照指纹图谱。

相似度评价:将24批菟丝子药材指纹图谱的数据文件导入“中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012版)”软件,分别计算各批次菟丝子药材指纹图谱与其对照图谱的相似度。

(3)结果:24批菟丝子药材的相似度均大于0.9,OPLS—DA将样品分为4类,并分别对应4个产地,所建立的HPLC指纹图谱能够有效地区别不同产地的菟丝子药材,对菟丝子药材的真伪鉴别和质量控制研究具有重要意义。

2. 决明子超高效液相色谱指纹图谱研究 姬蕾等运用超高效液相色谱法测定了28批不同地区的决明子药材,初步建立了决明子药材的UPLC指纹图谱,指纹图谱的相似度范围为0.827~0.99,并标记了40个共有峰,明确了其中10个化合物,为决明子药材的真伪鉴别和质量评价提供了依据。

3. 夏枯草种子挥发油GC—MS指纹图谱 雷思敏等研究比较了30批包括夏枯草在内的唇形科种子挥发油成分,并建立了夏枯草种子挥发油的气相色谱—质谱联用指纹图谱,鉴定了16个共有特征峰,结果表明所建立的方法重现性好、特异性强,为夏枯草种子的质量控制提供了有效手段。

近几十年来,将生物技术运用到中药鉴定领域一直是国内外研究热点,而分子标记技术在药用植物及种子鉴别领域更是取得了很大的进展。分子鉴别是通过直接分析遗传物质DNA的多态性来推断物种内在的遗传变异而实现物种鉴别的方法。中药材种子形态及理化性质差异小,传统的鉴别方法存在准确率较低的问题,但分子鉴别从遗传物质水平出发,与传统的鉴别方法比较,具有准确性高和灵敏度好等优势。同时,分子鉴别不仅可以用于种上水平鉴别,同时可以用于种内水平鉴别,如品种鉴定、种质纯度鉴定等。在中药材种子鉴定领域具有广泛的应用前景。目前常用的分子标记包括限制性片段长度多态性标记技术(RFLP)、随机性扩增DNA多态性标记技术(RAPD)、扩增酶切片段多态性标记技术(AFLP)、相关序列扩增多态性(SRAP)、单核苷酸多态性标记技术(SNP)和简单重复序列区间标记技术(ISSR)等。

1.限制性片段长度多态性标记技术 限制性片段长度多态性标记(restriction fragment length polymorphism, RFLP)是1980年由Botstein等首先提出的一种用于构建遗传图谱的标记,是应用最早的分子标记技术之一。RFLP分子标记鉴别的原理为当生物个体或种群中的碱基改变或染色体结构变化时会导致DNA片段酶切位点发生改变,通过限制性内切酶对DNA进行切割而产生种类、数目和长短不同的限制性片段,具有较大差异的DNA片段可通过Southern杂交进行检测。RFLP数量大,呈共显性遗传,具有适用范围广、可靠性高和重复性好等特点,且该技术能够区分种质纯合度,在中药种质鉴别方面具有重要意义。但RFLP技术也存在操作复杂、耗时耗力、试验涉及有毒化学品和限制性内切酶要求严格等弊端,一定程度上限制了该技术的应用与发展。RFLP标记目前主要包括两类,即标准RFLP标记和PCR—RFLP标记。标准RFLP标记技术是利用标记探针与支持膜上酶切后的总DNA进行杂交,通过分析酶切片段大小来判断不同等位基因的特异性,适用于目的序列含量高的样品分析,但因其操作繁琐从而限制了该方法的应用;而PCR—RFLP标记技术是基于PCR技术扩增得到确定等位特异性的DNA片段,再将产物经内切酶消化后进行电泳分离,观察特征谱带。

PCR—RFLP标记技术目前已被《中国药典》(2020年版)收载用于川贝母和霍山石斛的鉴别,受到广泛认可。翟会锋等对苘麻和胡氏苘麻的ITS区进行PCR扩增和RFLP分析,筛选获得了可用于苘麻和胡氏苘麻种子鉴别的限制性内切酶,大大提高了苘麻和胡氏苘麻种子鉴别的准确度。目前研究人员采用RFLP标记技术对多种中药材包括天麻、天南星、半夏和覆盆子等进行了分子鉴别和种质纯度的研究,为中药材种子的鉴别和种质纯度研究提供了研究思路。

2. 随机性扩增DNA多态性标记技术 随机性扩增DNA多态性标记技术(random amplified polymorphic DNA, RAPD)是一种建立在PCR技术基础之上的一种标记技术,实验流程与PCR相似,利用人工合成的10个左右的寡核苷酸(G+C占60%~70%)作为引物,随机扩增基因组DNA,由于引物与模板DNA结合位点数可扩增区域片段长度差异,产物经琼脂糖电泳或聚丙烯酰胺电泳、核酸染料染色,可在紫外灯下检测下观察不同的带型,从而达到物种鉴别的目的。该技术程序简单、操作容易、速度快、灵敏度高。但RAPD分子标记技术所受影响因素较多,重复性较差。DNA模板浓度和退火温度是影响RAPD反应灵敏度的重要因素。DNA模板浓度过低会导致扩增产物不稳定,浓度过高则会增加非专一性扩增产物,造成弥散型产物。合适的退火温度能够增加RAPD反应的敏感性,减少非特异性扩增产物,增加稳定性,提高结果的准确度。

3.扩增酶切片段多态性标记技术 扩增酶切片段多态性标记技术(amplified restriction fragment polymorphism, AFLP)是1992年由Zabeau等提出的分子标记技术,在RFLP技术基础上结合PCR技术建立,同时具备RFLP技术的可靠性和PCR技术的高效性,其采用了PCR替代了Southern杂交,更加简便、可靠、高效。AFLP的基本原理是对基因组DNA限制性酶切片段进行选择性扩增,因扩增产物的长度不同而产生多态性。首先用限制性酶处理,获取基因组DNA酶切片段,然后使用双链接头与基因组DNA的酶切片段相连接形成扩增反应的模板。由于不同物种基因组DNA序列不同,限制性内切酶酶切后产生的限制性片段的大小也不同。使用特定的双链接头与酶切DNA片段连接作为模板,采用添加选择性碱基的特异性鉴别引物对DNA模板进行扩增,只有限制性位点侧翼的核苷酸与引物的选择性碱基相匹配的片段才能被扩增,扩增产物在聚丙烯酰胺凝胶才会显现出特征性条带。目前AFLP已广泛应用于中药材益智、薏苡、银杏、红花、红花绿绒蒿、广藿香、木槿、石斛和山药等药用植物的种质资源分类和品种鉴定等。

4. 简单重复序列标记技术 简单重复序列(simple sequence repeat, SSR)是由几个核苷酸为重复单位组成的串联重复序列,不同基因型的SSR序列重复数目不同,形成多个位点的多态性,因而可对亲缘关系较近的物种进行鉴别。其中表达序列标签SSR(EST—SSR)相较于基因组SSR(G—SSR),具有信息量大、通用性强和便于开发等特点,已应用于高良姜、野山参、西洋参和三七等中药材种子的鉴别。基于SSR标记开发了SSR—HRM、AmpSeq—SSR、Target—SSR和荧光SSR标记等技术,在中药材种子真伪鉴别和种质资源分类中展现出独特优势。未来可将SSR标记扩增产物多态性转化为数字信息,构建中药材种子的分子身份证。

简单重复序列区间标记技术(inter-simple sequence repeat, ISSR)是由Zietkeiwitcz等于1994年首次提出,是一种在PCR反应体系上发展起来的分子标记技术。其基本原理是在真核基因组中广泛存在的简单重复序列SSR基础上,利用SSR自身来设计引物,在SSR的3′端或5′端锚定1~4个核苷酸,使特定位点发生退火反应并对反向排列SSR间的DNA片段进行PCR扩增,之后进行电泳、染色,从而分析不同样品间ISSR标记的多态性,实现不同样品的鉴别。结合了SSR标记和RAPD标记技术的优点,呈现价格低、重复性高且操作简单的特点,且在无需预先知道DNA序列信息的前提下即可快速稳定地获取大量的信息,因此在种质资源遗传多样性与结构研究、遗传图谱构建、种质资源研究等方面得到越来越广泛的应用。

5.相关序列扩增多态性 相关序列扩增多态性(sequence-related amplified polymorphism,SRAP)标记技术是2001年由Li等提出的一种基于PCR技术的标记系统,通过设计两套引物分别对基因的开放阅读框架(open reading frames, ORFs)的特点区域进行扩增,分别对外显子区域和启动子区域进行特异性扩增,因不同物种内含子、启动子与间隔区长度的不同而产生多态性。其无需任何序列信息即可进行PCR扩增,具有简便高效和高共显性的特点。但SRAP标记技术由于其仅对ORFs进行扩增,因此对基因组相对较少的着丝粒附近以及端粒的扩增较少,因此可结合SSR标记对此区域进行扩增,获得覆盖面更广的基因组连锁图。目前SRAP标记技术已广泛应用于辛夷、白及、石斛、太子参和莲黄精等药用植物种质鉴别与遗传多样性分析。

6. 单核苷酸多态性标记技术 单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)是指基因组DNA序列中由单个核苷酸(A、T、C和G)的突变而引起的多态性。SNP这一概念于1994年首次出现在《人类分子遗传》杂志上,1996年由美国麻省理工的Lander正式提出并认定其为“第三代分子标记”。基因组上某个位点一个核酸的变化即代表一个SNP,其中包括单个碱基的缺失、插入和替换,替换主要呈现转换和颠换两种形式。常见的检测方法包括:直接测序、单链构象多态性技术(SSCP)、DNA芯片技术、变性高效液相色谱法(DHPLC)、高分辨熔解曲线技术(HRM)等。SNP具有位点数量丰富、分布范围广、分型简单、分辨率高以及高遗传稳定性等特点,广泛应用于中药材种子的真伪鉴别、种质资源遗传图谱构建和分子标记辅助选择等方面。

7. DNA特征序列标记技术 DNA特征序列(DNA signature sequence, DSS)是基于PAV(presence-absence variation)多态性,整合常用DNA分子标记优势特征,自主设计的一种新型DNA标记,主要为解决由于基因渗入、不完全谱系分选、适应性辐射等导致无法提供明确定义物种边界的难题,可同时满足中药鉴定通用性和专属性需求(授权专利:CN113322340B,2022—09—27)。与其他19种DNA条形码标记相比,DSS标记的特异性为100%,高于其他分子标记;通用性为79.38%,高于matK、ycf5、ycf1、atpB,且优化后的DSS片段为40 bp,可用于从食品、药品和环境样品等混合物中检测植物成分,此外还可应用于生物多样性调查、濒危物种贸易监督,以及多基原药材、冷背药材、外来药材、配方颗粒、经典名方的鉴定等,具有广泛应用前景和发展空间。

(1)材料:酸枣和枳椇叶分别于2014年4月采自山东省泰安市泰山红门附近和山东农业大学树木园。

(2)方法

1) CTAB法提取基因组DNA:将叶片分别置于预冷的研钵中,倒入液氮尽快将叶片研碎。取1 g叶片粉末加入10 mL 65℃预热的CTAB缓冲液中,轻轻转动使之混匀。将混合体系置于65℃水浴保温30 min后,加等体积的氯仿—异戊醇(24 ∶ 1),轻轻混匀并在冰上放置10 min。4000 r/min离心10 min,取上清,加入2/3体积的异丙醇,轻轻混匀,4℃过夜。次日,4000 r/min离心2 min,去上清,向沉淀中加75%乙醇洗涤3次,室温干燥后用TB缓冲液溶解,即得植物基因组DNA。基因组DNA用1%琼脂糖凝胶进行电泳。

2)引物的筛选:为了防止两引物之间发生扩增,先对引物进行筛选,设计不加模板的PCR反应体系:1 U Taq酶,dNTP mix(各10 mmol/L),2.5 μL 10×Taq buffer,1 μmol/L引物1,1 μmol/L引物2,补加灭菌水至25 μL。扩增循环程序为95℃变性30 s,42℃退火30 s,72℃延伸1 min。反应产物用1%琼脂糖凝胶进行电泳。

3) RAPD PCR反应

体系:1 U Taq酶,dNTP mix(各10 mmol/L),2.5 μL 10×Taq buffer,1 μmol/L引物1,1 μmol/L引物2,DNA模板200 ng,补加灭菌水至25 μL。

各引物的扩增循环程序:95℃变性30 s,42℃退火30 s,72℃延伸1 min。PCR反应产物用1%琼脂糖凝胶进行电泳。

(3)结果:用8对引物对酸枣、枳椇DNA样本进行扩增,均出现条带。从这些引物扩增的DNA指纹图谱可知,酸枣和枳椇的RAPD多态性明显。其中,S1、S4、S6、S9、S10引物,两样本扩增条带完全相同。S3、S5、S8引物,两DNA样本扩增条带存在差异:S3组,枳椇在1000 bp、500 bp处有一明显亮带,而酸枣的谱带却明显暗淡;S5组,酸枣在500 bp处有一明显条带,枳椇却没有条带;S8组,酸枣在250~500 bp有三条条带,在800 bp左右有一条带,而枳椇在250~500 bp只有一条,在800 bp左右无条带。通过特异性条带,可进行酸枣和枳椇的鉴别。最终实验筛选出3对鉴别引物:S3—1:GGACCT—GCAC,S3—2:GCACCTAGCC;S5—1:ACCTGGACAC,S5—2:AGAGGGCACA;S8—1:GGCTCAGCAT,S8—2:CACCAGGCAC。

(1)材料:收集内蒙古、山西、甘肃、河北、山东和江苏等地黄芪及其伪品种子55批,其中蒙古黄芪(27批)、膜荚黄芪(14批)、紫云英(3批)、沙苑子(4批)、望江南(4批)、斜茎黄芪(3批)。

(2)方法

1)基因组DNA的提取:将蒙古黄芪、膜荚黄芪及其混伪品种子样本,用75%乙醇擦拭表面,自然挥干后放入2.0 mL离心管中,液氮速冻,用高通量组织球磨仪研磨2 min(4000 r/min),参照多糖多酚植物基因组DNA提取试剂盒说明书,对种子样本进行总DNA提取。

2)引物设计:对蒙古黄芪和膜荚黄芪叶绿体基因组数据进行筛选得到DSS片段,并分别获得对应的蒙古黄芪、膜荚黄芪SNP位点,根据蒙古黄芪、膜荚黄芪对应的SNP位点设计引物对[MG—F :GTTTATCAGTGGTGGTATAGT(5′~3′),MG—R :TAAGGAACTGACTCCAAA(5′~3′);MJ—F:CTACTGTTTGTCCCTCCT(5′~3′),MJ—R:TGTACGGCTTTACAGTGA(5′~3′)]。

3) PCR反应体系:PCR反应体系总体积为25 μL,上、下游引物各0.4 μL,DNA聚合酶12.5 μL,一定量的DNA模板,无菌双蒸水补足剩余体积。

(3)结果

1) PCR鉴别方法的确立:根据退火温度、循环次数、Taq酶种类、DNA模板量的考察结果,确定反应体系为2×M5 PCR Mix 12.5 μL,鉴别引物(10 μmol/L)各为0.4 μL,DNA模板2.5 μL(500 ng),无菌双蒸水9.2 μL。蒙古黄芪特异性PCR反应参数为:95℃预变性3 min;94℃变性30 s,62℃退火30 s,72℃延伸30 s(循环反应28次);72℃延伸5 min。膜荚黄芪特异性PCR反应参数为:95℃预变性3 min;94℃变性30 s,58℃退火30 s,72℃延伸30 s(循环反应28次);72℃延伸5 min。两种鉴别方法使用4台PCR仪均可得到对应条带,且伪品无扩增条带。

2)专属性及适用性考察:采用引物对MG—F/MG—R,经PCR扩增和凝胶电泳后,蒙古黄芪在约220 bp处得到特异性条带,而膜荚黄芪和伪品种子无条带;采用膜荚黄芪特异性PCR引物对MJ—F/MJ—R,经PCR扩增和凝胶电泳后,膜荚黄芪在约150 bp处得到特异性条带,而蒙古黄芪及伪品无扩增产物,证明该方法具有专属性。

使用上述DSS鉴别方法对55批蒙古黄芪、膜荚黄芪及伪品种子进行鉴别,均可鉴别出蒙古黄芪种子或膜荚黄芪种子,表明该方法具有适用性。

(1)材料:阳春砂苗及其砂仁、海南砂仁、益智苗分别从其道地产区收集、购买,经专家鉴定后备用。

(2)方法

1)基因组 DNA 的提取:参照改良CTAB法。阳春砂仁、海南砂仁先用75%乙醇擦拭种皮表面,刀片切开种皮,取出内部种子,于液氮中研磨成粉末,加入800 μL CTAB提取液(含2%PVP40),再参照改良CTAB法进行。提取的DNA经超微量紫外核酸仪分析和琼脂糖凝胶电泳检测后,将其浓度稀释至50 ng/μL,—20℃贮存备用。

2)阳春砂 ISSR—PCR 正交试验设计:以 YC1 基因组 DNA 为模板,以 UBC818 为引物,在单因素实验的基础上,对影响反应体系的 5 个主要因素进行 L 16 (5 4 )正交试验,反应体系为20 μL,除上述考察因素外,还含有 1×PCR buffer和ddH 2 O。

PCR 反应程序为:94℃预变性 5 min 后,反应30个循环(94℃变性45 s,52℃退火1 min,72℃延伸1.5 min),最后72℃延伸10 min。PCR产物经 2.0%琼脂糖凝胶电泳后,分析电泳条带的多态性、清晰度和特异性,寻找最佳反应条件。

3)阳春砂ISSR引物筛选:筛选的最佳ISSR—PCR反应体系,从52条ISSR引物中筛选适合阳春砂ISSR—PCR反应的引物。

4) ISSR鉴别引物筛选及验证:参考筛选的益智ISSR引物,寻找阳春砂和益智二者相同的ISSR引物,并用这些引物分别扩增YC1、YC7、HN1、HN2、YZ1和YZ4基因组DNA,筛选阳春砂仁、海南砂仁和益智仁的鉴别引物,并以砂仁正伪品供试材料中的剩余样品基因组DNA为模板,采用最优反应体系进行验证试验。

(3)结果

1)阳春砂ISSR—PCR正交试验:正交试验电泳结果为16个组合都有扩增产物,其中组合1、3、4、5、10、11、12、15、16条带较弱,多态性差;组合 6、9、13、14条带数较多,但部分条带不清晰;组合2、7、8条带清晰明亮,多态性高,尤以组合8扩增效果最好。参照何正文等的方法,对正交结果打分,并进行极差分析,可知20 μL阳春砂ISSR—PCR最佳反应体系为:引物浓度0.5 μmol/L、dNTPs 0.25 mmol/L、DNA模板40 ng、Taq DNA聚合酶1.2 U、Mg 2+ 2.0 mmol/L,各因素对反应体系的影响程度由强到弱依次为Mg 2+ 、Taq DNA聚合酶、引物、DNA模板和dNTPs。

2)阳春砂ISSR引物筛选:以YC1为模板,从52条引物中选出10条扩增条带清晰、多态性强、可重复性强的阳春砂ISSR引物。

3)砂仁特征条带分析及鉴别引物筛选:共找到6条阳春砂和益智的共同ISSR引物,分别为UBC807、UBC808、UBC812、UBC813、UBC840和UBC842,利用这6条引物分别扩增阳春砂仁、海南砂仁和益智的基因组DNA,可知扩增总条带数为106条,多态性条带91条,平均多态条带百分比为85.1%,其中UBC808扩增总条带数最多(22条),多态性比例最高(90.9%),UBC807扩增总条带数最少(12条),多态性条带最少(9条),多态性比例最低(75.0%)。同一引物,扩增阳春砂仁和海南砂仁基因组DNA的条带相似度大,且与扩增益智基因组DNA的条带差异显著。其中,引物UBC807、UBC842和UBC813扩增阳春砂仁和海南砂仁基因组DNA的条带极为相似,不能用于鉴别。引物UBC840、UBC812对阳春砂仁和海南砂仁的扩增条带虽然有差异,但条带多态性较差。引物UBC808可以很好地鉴别阳春砂仁、海南砂仁与益智,扩增条带清晰,多态性强,可做为鉴别引物。

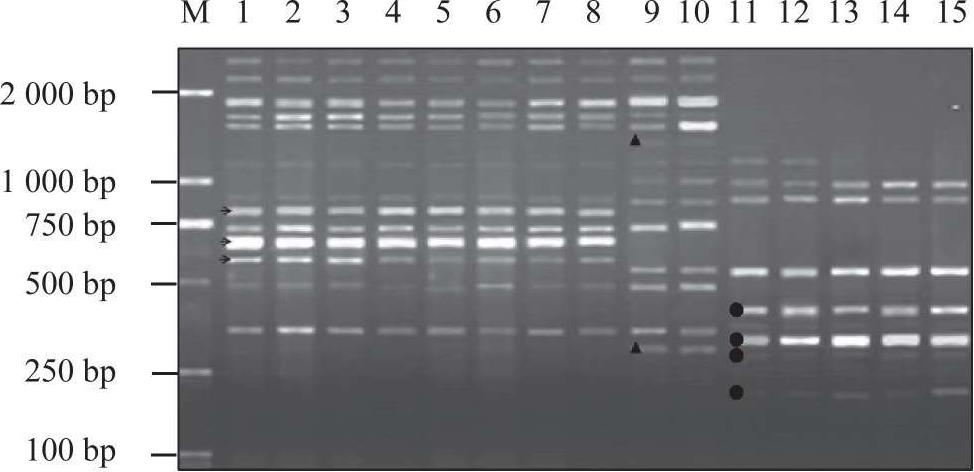

4)验证试验:利用引物UBC808扩增砂仁正伪品供试材料中的剩余样品(除YC1、YC7、HN1、HN2、YZ1和YZ4)基因组DNA(表2,图2),阳春砂仁与海南砂仁的扩增条带较相似,与益智扩增条带差异显著,阳春砂仁、海南砂仁和益智三者的扩增条带大小分别在350~2500 bp、300~2500 bp和190~1100 bp范围内,阳春砂仁在约800 bp、640 bp和580 bp处有明显特异性条带(箭头标出),海南砂仁的特异性扩增条带在1400 bp和290 bp处,而益智的特异性扩增条带在410 bp、320 bp、280 bp和190 bp处,三者的扩增结果均与上述特征条带分析中的UBC808扩增结果一致,说明鉴别体系稳定。

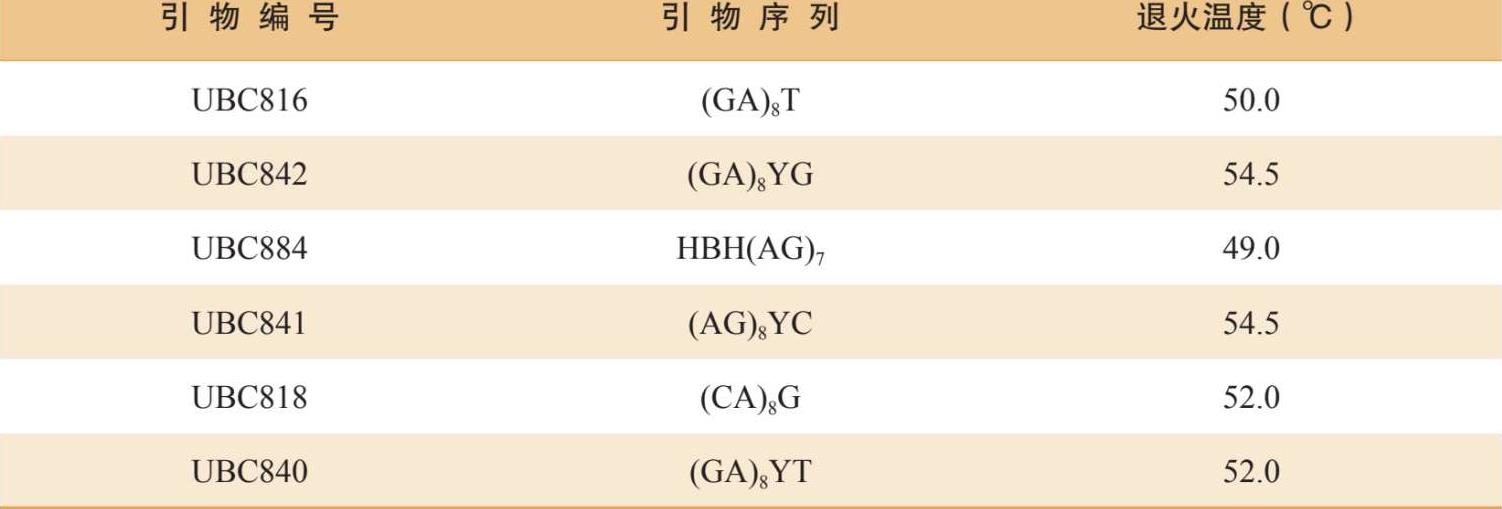

表 2 ISSR引物及其退火温度

续表

注:Y=C/T

图 2 引物UBC808的电泳图谱

M :DL2000 DNAMarker ;1 :YC2 ;2 :YC3 ;3 :YC4 ;4 :YC5 ;5 :YC6 ;6 :YC8 ;7 :YC9 ;8 :YC10 ;9 :HN3;10:HN4;11:YZ2;12:YZ3;13:YZ5;14:YZ6;15:YZ7

传统种子鉴别方法通常需要对样品做不可逆的破坏性处理,且过程复杂,难以适应种业现代化的需要。种子无损检测技术可在不破坏种子的情况下快速地完成检测,因此已成为当前种子检测领域新的发展趋势。近年来,随着化学计量学的发展和计算机技术的进步,融合光谱技术与成像技术的优势形成了光谱成像技术。该技术不仅能够获得待测样品的光谱信息,还可以获取样品的空间分布信息以及图像特征,呈现出光谱分辨率高、多波段和图谱合一的特点,在种子无损检测中展现出独特优势。光谱成像技术包括多光谱成像、高光谱成像和超光谱成像。光谱成像与人工智能识别技术的结合可实现种子的自动化、智能化无损检测,逐渐应用于中药材种子的产地鉴别、真伪鉴别、品质分析等。目前已应用于酸枣仁、苦杏仁、桃仁、黄芪等中药材种子的无损检测。

(1)材料:蒙古黄芪种子(AMM)、膜荚黄芪种子(AM)及其4种伪品种子(SM),包括沙苑子、草木樨、紫云英和多序岩黄芪的种子。所有种子采集后,密封磷化铝熏蒸4~5日,置于通风处7~10日,装袋,室温通风处保存。样品均通过田间种植进行鉴定。

(2)方法

1) RGB图像采集与特征提取:随机选择AMM、AM和SM种子,用ScanMaker i360/i460扫描仪(中国上海)以600 dpi的分辨率对种子进行扫描,每次可高通量扫描,保证种子间无接触,扫描图像以TIFF无损格式保存。Phenoseed自动提取系统提取种子54个表型特征。性状特征包括长度(mm)、宽度(mm)、长宽比、面积(mm 2 )、周长(mm)和圆度(mm)。颜色特征包括R(原色光谱中的红色)、G(原色光谱中的绿色)、B(原色光谱中的蓝色)、L(亮度)、a(红到绿的范围)、b(蓝到黄的范围)、色调、饱和度、值、灰度和标准差。纹理特征包括灰度、R、G、B下的对比度、差异性、同质性、能量、相关性、ASM(active shape model)和熵的平均值和标准差54个表型特征。

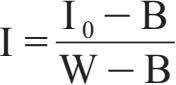

2)高光谱反射率数据提取:采用原型可见光/近红外(VIS/NIR)HSI系统采集种子的高光谱反射图像。该系统的光谱范围为311~1090 nm,带宽为0.78 nm,图像分辨率为1004×1002像素。光谱信息采集软件为spectral ImageVNIR(五十铃光学公司,中国台湾)。在收集高光谱图像之前,采集黑白板图像用于校正图像,将电动控制平台的移动速度设定为1.7 mm/s,相机曝光时间为6 ms。图像采集在暗箱中进行,将样本种子置于电控位移台,平台移动式摄像机可获取样品的光谱信息。每批种子中采集50颗种子的光谱信息,共1150颗种子。光谱信息提取前,采用HSI分析器(Isuzu Optics Corp., Taiwan,China)校正光谱图像,采用以下公式进行校正:

其中I是校正后的高光谱图像,I 0 是原始高光谱图像,B是黑板文件图像(反射率接近0%),W是白板文件图像(反射率接近100%)。

背景校正后,通过设置特定阈值将单个种子图像从高光谱图像的背景中分离,并通过形态学过滤和掩码处理获得所需区域(ROI)。由于头部和尾部波段有较大的噪声干扰,只提取每颗种子400~1000 nm范围内765个波段的反射光谱,用于后续的建模和分析。其中,VIS包含400~780 nm范围内的490个数据点,NIR包含780~1000 nm范围内的275个数据点。

3)光谱预处理:采用乘法散射校正(multiplicative scatter correction, MSC)、标准正态变量(standard normal variable, SNV)和一阶导数(first derivative, FD)三种光谱预处理方法,通过预处理消除高光谱图像采集过程中产生的外部干扰,根据各种预处理方法对原始光谱数据的预处理效果,选择合适的预处理方法。

4)特征波长选择:采用连续投影算法(successive projections algorithm, SPA)、无信息变量消除(uninformative variable elimination, UVE)和竞争自适应重加权抽样(competitive adaptive reweighted sampling, CARS)来选择特征波长。SPA可以提取低共线性和低冗余变量,避免信息重叠和共线性的影响。采用SPA方法对波段进行优化时,可以针对不同的波段子集逐一建立多个线性回归模型,并计算出均方差误差(root mean square error, RMSE)值,其中RMSE最小值对应的变量数为最优特征波长。UVE可以去除对建模贡献较小的波长变量,选择特征波长变量。UVE和CARS的建立基于PLS算法,为了选择非信息性变量,UVE算法在最小二乘法(partial least squares, PLS)模型中加入一组原始变量数量相同的白噪声变量,并根据PLS模型的交叉离开法得到每个变量对应的回归系数。将各变量系数的稳定值除以标准差,将其商与随机变量矩阵中得到的稳定值进行比较,将不能进行建模的波长变量作为随机变量删除。在CARS算法中,使用自适应加权抽样(adapative reweighted sampling, ARS)将每次PLS模型中回归系数绝对值较大的点保留为新的子集,并去除权重较小的点,再基于新子集建立PLS模型。经多次计算后,选择PLS模型交叉验证均方根误差(the cross validation rootmean square error, RMSECV)最小的子集作为特征波长。

5)数据驱动建模:采用支持向量机(support vector machine, SVM)、偏最小二乘判别分析(partial least squares discriminant analysis, PLS—DA)和多层感知器(multilayer perceptron, MLP)开展AMM、AM和SM种子的分类模型。SVM被广泛用于解决线性可微和线性不可分辨的分类问题,而径向基核函数核(radial basis function, RBF)是解决分类问题最常见、最有效的方法。在训练真实模型之前,需对超参数进行优化。在目前的实际应用中,超参数通常由经验或网格搜索确定。PLS—DA是一种典型的分类方法,是一种最大程度区分样本的监督方法。MLP是一种前馈神经网络,将一组输入向量映射到一组输出向量,输入和输出可以通过多层加权连接,具有较强的自学习、自适应、联想记忆和对事物和环境的并行处理能力。为了避免默认参数对分类模型预测精度的影响,需单独调整分类模型的内部参数。在SVM算法中,选取RBF核,通过5次内部交叉验证和网格搜索的方法计算最优惩罚系数c和核参数g,搜索范围均设置为—10~10,步长为0.2(共使用101×101个组合来搜索最优参数)。在PLS—DA模型中,潜在变量(latent variable, LV)的数量发生了变化,模型能够正确识别出最高百分比的种子。选择具有两个隐藏层的MLP网络,隐藏层采用SPSS的双曲正切激活函数,输出层采用Softmax激活函数。

(3)结果:基于SVM的机器视觉图像数据模型在区分AMM、AM和SM种子时,AM/AMM种子与SM种子的区分率>99.0%,但AMM和AM种子的区分度不高。将FD—UVE—SVM模型应用于HSI数据,准确率可达到100%。HSI数据对模型精度的验证表明HSI数据的预测准确率为100%,证明了该模型的高效性、可靠性和简便性,更重要的是,揭示了HSI更适合于区分AMM、AM和SM种子。该策略可适用于生产设施的常规分析,能够增加黄芪种子的种子用价。

随着计算机技术、显微技术以及仿生学技术的不断进步,在中药材种子的鉴别中引入了三维图像鉴别方法、电子显微镜鉴别方法以及仿生识别方法等,如X射线衍射、味觉仿生技术、视觉仿生技术和嗅觉仿生技术等,极大地拓展了现有的鉴别方法。

电子鼻(electronic nose)是采用多级气味传感器阵列模拟生物体嗅觉细胞功能的仿生技术,近年在中药材种子鉴别开始应用。“气味”是中药材种子的重要特征属性之一,中药材种子的真伪及质量在一定程度上与其气味的特质及强烈程度有关。电子鼻被称作人工嗅觉系统,可以人对气味的主观感受数字化、模式化、可视化。电子鼻技术包括传感器型电子鼻和超快速气相电子鼻两类,随着嗅闻技术不断更新,出现气相色谱与气味传感器(MOS、SAW)、氢火焰离子化检测器(FID)联用的多种应用形式。传感器型电子鼻可以实现气味上的宏观评价,但难以确定内部的物质基础,不能将中药材种子的具体情况与成分变化相关联,而传感器型电子鼻多与色谱技术联用,可将中药材种子的性状特征与内部的成分变化相关联,但仪器成本大大增加。由于电子鼻技术无需对种子进行特殊处理,因此呈现绿色、高效、无损的特点,目前已应用于肉豆蔻、砂仁、柏子仁等中药材种子的产地鉴别和质量评价中。

X射线衍射法是一种通过X射线探测某些分子或晶体结构的试验方法,最早由马克斯· 冯· 劳厄(Max von Lau)于1912年提出,其原理为X射线作为一种电磁波能够在分子或晶体结构中发生衍射,此过程中分子或晶体结构会吸收一部分X射线,通过接受衍射后的X射线即可获取反应分子或晶体结构的清晰图谱,既能反映待测物整体固有结构特征,又能表现来自其局部变化的图谱化与数值化。采用X射线衍射法进行鉴别时,仅需进行简单的物理加工,没有化学试剂的介入,一定程度上维持了中药材种子的原始状态,是一种无损检测技术。基于X射线衍射法建立的指纹图谱具有快速、准确、图片信息量大和指纹性强等特点,已应用于无损检测种胚形态,可对种子发育状态、活力,以及是否遭受虫害等情况进行判断。

电化学分析法(electrochemical analysis, EA)是一类利用待测物质在溶液体系的电化学性质进行分析测定的方法。其原理为当电流通过含有待测物的溶液构成化学电池时,化学电池的电流、电位和电导等电学性质会随着溶液组成的不同而发生变化,因此可用于不同样品的表征。目前在中药材鉴定领域中较为常用的电化学分析法包括电位分析法、库仑分析法、极谱法和伏安法。电化学分析法具有灵敏度高、准确度高、选择性好以及可自动化等优点。其中极谱法和伏安法对样品的要求较低,可对中药复杂的体系不经预处理或只需简单萃取后即可测定,且测定时不易受杂质的干扰,目前在中药材的理化鉴别和定性鉴别中广泛应用。但目前电化学分析法仍存在一定局限性,如电化学分析法是将待测物作为整体考虑,因而对掺杂的中药材种子的鉴别存在一定难度。

(1)材料:所用的22批砂仁样品于广东、云南、广西等砂仁主产区及广州清平、云南螺蛳湾、广西浦寨和爱店口岸等主要药材市场采集获得。

(2)方法

1)电子鼻检测:将样品捣碎,过1号筛,称取约0.1 g,置20 mL顶空进样瓶,压盖密封。用空气清洗传感器,清洗时间60 s。采用动态顶空法采集气体,在吸入检测气体的同时,样品上部的气体是持续流动的,并将样品挥发性成分不断吹出,由微型真空泵将气体吸入检测室,气体流速为1 mL/min,数据获取时间为600 s,获取周期为1 s。

2) HS—GC—MS检测:样品捣碎后过1号筛,精密称定0.5 g,置20 mL顶空进样瓶中,压盖密封。

自动顶空进样器条件:顶空平衡温度80℃,传输线温度110℃,进样针温度120℃,平衡时间20 min,气相循环时间50 min。

色谱条件:AB—5色谱柱(250 μm×30 m,0.25 μm),进样口温度230℃;分流进样,分流比5 ∶ 1;升温程序:初始温度50℃,保留3 min,以6℃ /min升至100℃,保留2 min,以6℃ /min升至140℃,保留2 min,以4℃ /min升至185℃,保留3 min,以30℃ /min升至230℃,保留2 min。

质谱条件:电离模式,电子轰击离子源70 eV,离子源温度280℃,传输线温度280℃,质量扫描范围35~500 m/z。

3)数据处理:针对本研究中传感器挥发性化合物的两向数据,采用双标图分析可以对试验结果的相关性进行直观比较。根据I—Nose型电子鼻检测砂仁样品的响应信号图谱可知,响应值从零开始逐渐增大,增大到一定值后趋于稳定。因此,选取各传感器的稳定值为特征值,进行主成分分析(PCA)。HS—GC—MS检测时化合物的鉴定采用NIST数据库检索(匹配度要求达到90%以上)和参考相关文献,定量采用峰面积归一化法。相同产地砂仁药材的各化合物相对含量以 x ± s 表示,对共有成分的相对含量进行Duncan’s multiple range test分析,挑选具有显著性差异成分,SPSS 22.0软件处理。对挑选出的不同产地砂仁样品的共有成分及独有成分(共46个)的含量分别进行主成分分析。46个化合物的相对质量分数和14根传感器的特征值作偏最小二乘分析(PLS)。双标图用来图解PCA和PLS两向数据表所得出的结果,用Unscrambler Software 10.3分析完成。

(3)结果:运用电子鼻和自动顶空—气质联用技术分别从整体香气轮廓和具体香气组分两方面检测不同产地砂仁药材的香气成分。根据电子鼻分析的PCA图可知,国内和国外的砂仁样品分别分布在图的两侧,距离远,表明其样品间的气味特征存在明显差异;缅甸和越南进口的砂仁样品的数据点分布区域比较集中,说明其气味特征表现出良好的一致性。广东和云南砂仁样品的数据点虽在同一区域,但分布得比较散,这可能与所选砂仁药材的加工方式(自然晾干或柴火烘干)不同有关。根据传感器的特性,提示砂仁样品中萜烯类、酯类和醇类成分可能是刺激传感器s14和s8/s6/s3的主要香气物质。利用HS—GC—MS对香气成分作进一步研究,鉴别得到70种挥发性成分,并对其种类和相对质量分数进行统计分析得出萜烯类、酯类和醇类是区分不同产地砂仁药材的主要成分。HS—GC—MS与电子鼻的PCA结果相一致。本研究表明电子鼻技术对不同产地的砂仁样品气味进行了良好的识别,采用自动顶空进样GC—MS技术得到砂仁气味电子鼻响应的物质基础,为中药产生气味的物质基础与传感器反应机制提供了进一步的实验依据。

(1)材料:决明子、小决明、望江南、青葙子、刺田菁购于药材市场。

(2)方法:精密称取经80目筛的决明子干燥粉末适量,加入连续流动的搅拌槽反应器中,恒温控制在(310±0.02) K,后分别加入硫酸(1 mol/L)、硫酸锰(0.02 mol/L)以及丙酮(0.6 mol/L)溶液各10 mL,在均匀搅拌下溶解15 min后,再加入10 mL KbrO 3 (0.2 mol/L),以KbrO 3 滴加时开始计时。用213型光亮铂电极作指示电极,217型双液接饱和甘汞电极作参比电极,由电化学工作站记录电势随时间的变化情况。

(3)结果

1)重复性考察:精密称取安徽产的同一批号决明子干燥粉末(过80目筛)20 g共6份,记录电化学指纹图谱,并计算其诱导时间、振荡周期、振荡寿命和最大振幅等特征参数的算术平均值及相对标准偏差(RSD)值。各参数RSD值均小于2.0%,结果表明方法重复性良好。

2)决明子电化学振荡指纹图谱的建立:精密称取安徽、江苏及河南产决明子和安徽产小决明子各10批,每批2.0 g。按上述方法测定并记录电势随时间的变化情况并绘制电化学振荡图谱。将得到的数据输入自编MATLAB程序,绘制振荡图谱并进行主成分分析。以第1主成分对第2主成分作图,得到二元主成分平面图。分别以各产地样品及全部4种样品的主成分平均值为中心,以距中心值最远的样品点的第1主成分和第2主成分值为边界建立不同产地决明子和小决明的电化学振荡指纹图谱以及不同产地决明子的电化学振荡指纹图谱共有模式。可见4种样品的电化学振荡图谱谱型类似,难以从直观上区分。而二元主成分平面散点图上却得到了良好的区分。

3)样品测定:精密称取决明子望江南、青葙子和刺田菁样品干燥粉末(过80目筛)各2.0 g,按上述方法测定并记录电势随时间的变化情况。数据经主成分分析后与建立的指纹图谱比较,可见青葙子和刺田菁与决明子差异较大,可从图谱直观比较区分开。望江南与决明子的电化学振荡指纹图谱形状较为接近,难以用直观方法区别,但从主成分二维散点图上却得到了良好的区分。